Die Stadt und der Tod ... |

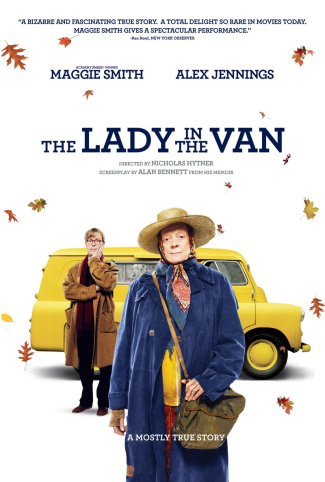

Die Alte, die Fremde, das GeheimnisBemerkungen zu ‚The Lady in the Van‘ (Großbritannien 2015, Nicholas Hytner)Hans J. Wulff Unvergessen: eine uralte Frau kurz vor dem Ende von Abschied von Matjora (Proshchanie, UdSSR 1983, Elem Klimov), Nah vor der Rinde eines Baumes; die Runzeln des Gesichts scheinen mit dem Relief der Rinde zu verschmelzen. Ein altes Gesicht, weit entfernt von den Perfektionen der Kosmetik-Industrie, Landschaft gewordenes Gesicht, als habe sich Zeit selbst in die Haut eingegraben. Solche Gesichter laden ein zum Verweilen, verwehren sich gegen den schnellen Eindruck von Attraktivität, sind selbst gegen die soziale Typage immunisiert. Es gibt Filme, die solche Gesichter feiern, weil sie sich wie von allein gegen die allzu schnelle Auffassung zu wehren scheinen.

Aber der Film geht weit über diese Faszination hinaus, die gar keiner Geschichte bedürfte. Er arbeitet sogar gegen die Skulptur gewordene Arbeit der Zeit am Gesicht an. Das alte Gesicht ist ein Eindruck bleibender Faszination, der sich erst im Lauf der so komplexen Geschichte einstellt, in der Miss Shepherd die Titel- und die Hauptfigur ist. Die Figur lädt den Zuschauer wahrlich nicht ein, ihr mit Sympathie zu begegnen (angesehen davon, dass sie von Maggie Smith – der Maggie Smith! – gespielt wird), ganz im Gegenteil: Sie läuft in Lumpen herum, die sie irgendwo aufgetrieben hat, trägt eine unförmige und meist unangemessene Kopfbedeckung. Sie stinkt, obwohl sie beteuert, sogar Auszeichnungen für Reinlichkeit bekommen zu haben. Sie lebt in ihren uralten Lieferwagen, i

Sie ist sperrig und wehrt sich mit spitzer Zunge, wenn man sie angeht. Selbst wenn man ihr Geschenke bringt, bedankt sie sich kaum, weist die Schenkenden schnell ab. Sie will keine Hilfe, es sei denn, der Wagen muss umgeschoben werden. Das Sozialamt sucht sich zu kümmern, was aber nur mühsam gelingt. Die Sozialarbeiterinnen scheinen resigniert zu haben, lassen sich auf das ein, was ihnen die Alte anbietet. Eine Einweisung in ein Altersheim kommt nicht in Frage. Der Film nähert sich der Alten an durch den Blick eines Theater-Schriftstellers (gespielt von Alex Jennings), der an der Straße wohnt, an der sie sich niederlässt und der ihr seine Wageneinfahrt zur Verfügung stellen wird. Seine Stimme begleitet die Erzählung, gibt seiner Verwunderung ebenso Kontur wie seiner Faszination. Es sind diese Beschreibungen und Kommentare (verbunden mit dem kontrollierten Spiel Jennings'), seine formale Höflichkeit und die darunter verborgene Spießigkeit, sein Zaudern, sich exaltierten Formen des Erlebens zuzuwenden, die ihn als Gegenentwurf gegen die Figur der Miss Jennings fassbar machen. Die Alte ist Provokation, Störung und Herausforderung der bürgerlichen Umgebung gleichzeitig. Und hier kommt Unwägbares ins Spiel. So sicher man sich der Abwehr störender Elemente sein kann, so gewiss die Figur des Anderen Ängste und Befürchtungen hervorruft: Das ist in der Darstellung des Films anders. Der Ekel bleibt. Hat sich die Alte einmal in größter Not auf das Klo des Schriftstellers gerettet, um sich ihrer Notdurft zu entledigen, so bewaffnet er sich sofort danach mit Putzmitteln, Schrubber und Eimer, um wieder Sauberkeit einkehren zu lassen. Vielfach tritt der Schriftsteller in Kot, der in seiner Einfahrt liegengeblieben ist, muss sich die Schuhe säubern. Dennoch verweist er die alte Frau nicht seines Grundstücks, in deren Einfahrt sie sich hatte schieben lassen, als der Motor defekt war. Sie lebt fortan in seinem Vorgarten, geduldet, er begegnet der Alten mit distanzierter Freundlichkeit. So, wie die Nachbarn sie als Faktotum ihres Viertels behandeln, distanziert, munkelnd und tratschend.

Der Erzähler, die Gegenfigur zur Titelheldin, ist geteilt in zwei Personen – Alter und Ego des Schriftstellers fallen auseinander. Der Schreiber beobachtet, was geschieht. Und schreibt auf, was ihm auffällt. Eigentlich schreibt er nur über sich selbst. Eines seiner Stücke führt er selbst auf – es ist ein autobiographisches Geplänkel über seine Mutter, die am Ende ebenso alt ist wie Miss Shepherd, aber interesselos im Altersheim vor sich hin lebt. Die stinkende Alte scheint wie ein Gegenstück der Mutter zu sein, ein Konterbild, in dem ihm nicht Bevormundung, sondern renitente Selbstbestimmung begegnet. Ist es Lebensfremdheit? Die Erzählung ist aus dem Blick eines Bürgerlichen konfiguriert, dem Miss Shepherd eigentlich als Antifigur erscheinen muss. Sie ist eine Fremde im eigentlichen Sinne des Wortes. Eine gegenüberstehende Figur. Wohl gerade aus dem Grunde, dass sie ihren Lebensstil selbstbewusst vertritt, sich auf keine Kompromisse einlässt, ist sie auch ein Faszinosum. Weil sie so anders ist als das Gewohnte, aber auch, weil sie sich keiner Regel beugt. Sie ist ein Geheimnis, weil sie in sich ruht. Der Film unterfüttert das Rätsel. Die Alte wird erpresst, von einem Polizisten, wie sich erst ganz am Ende herausstellt, der sie über ihre Unschuld an einem Unfall im Unklaren lässt. Sie war einmal Nonne, zweimal sogar, doch sie verweigerte sich immer wieder, brach aus. Sie ist nach wie vor zutiefst religiös, betet in ekstatischer Versenkung, wenn sie sich unbeobachtet fühlt, als sei sie in Trance versetzt. Einmal sehen wir sie mitten auf der Straße, auf die Knie niedergelassen, ihr Lieferwagen ist in der Kurve geparkt. Ein Auto fährt heran, doch weicht sie nicht aus, als befinde sie sich in einem Anders-Zustand. Dabei ist sie von Angst erfüllt. Todesangst. Einmal überfallen jugendliche Rowdys ihren Van, schütteln den Wagen, suchen ihn umzustürzen. Die Nachbarn vertreiben die jungen Männer, nicht sie selbst – sie ist panisch, Gefangene im Wagen. Erst nach und nach enthüllt der Film die Vorgeschichte: Schuld ist im Spiel, die sie sich selbst auferlegt hat und die sie gar nicht trägt. Schon die pre-title sequence, die mit Schwarzbild beginnt, über das sich die Geräusche eines Unfalls legen, öffnet das Rätsel, das die alte Frau mit sich schleppt: Ein junger Motorradfahrer hatte sie gerammt und war bei dem Unfall gestorben. Obwohl sie den Unfall nicht verursacht hatte, war sie geflohen, hatte von da an ihr ruheloses Leben als Außenseiterin aufgenommen. Doch ist die Figur komplexer angelegt. Auch dazu legt der Film am Beginn die Spuren aus. Nach der Unfall-Sequenz setzen historische Aufnahmen eines Klavierkonzerts ein; eine junge Frau spielt den 3. Satz (Rondo ‑ Vivace) aus dem 1. Klavierkonzert von Frédéric Chopin (op. 11, e-moll). Die Konzertaufnahme wird am Ende des Films noch einmal erklingen – und die Aufnahmen gehen nun in üppige Farben über, die Erzählung lüftet das letzte Geheimnis Miss Shepherds: Das Klavierspiel wird als eigentliches Lebensthema greifbar, das sie doch nie wirklich leben konnte. Die Nonnen verboten es, verordneten „Entzug“, vielleicht, weil sie die Musik als Konkurrenz für die Religiösität und Keuschheit klösterliglyndchen Lebens ansahen, als ekstatisches Außen mönchischer Entsagung. Und der Priester untersagte das Klavierspiel ganz, weil es sie dazu verführe, mehr zu musizieren als zu beten. Dabei war sie einmal die Meisterschülerin eines weltbekannten Pianisten, selbst auf dem Sprung zu einer Solokarriere! Die alte Frau reagiert mit Abwehr und Entsetzen auf Musik, wie sie etwa von den Kindern in der Nachbarschaft gemacht wird. Panik, Wut, Angst – es bleibt unklar, was sie umtreibt. Aber die Nähe von Musik, noch dazu schlecht gespielter, lässt sie ihren Van umparken. Dabei ist ihre Annäherung an das Klavier, das sie einmal in einem Gemeindezentrum erspäht, an dem sie Platz nimmt und nach einigen Blindanschlägen anfängt, das 3. Improptu von Franz Schubert (op. 90, no. 3) zu spielen, so vorsichtig, als nähere sie sich einem magischen Gegenstand. Die kleine Szene spielt in völliger Entrückung – Großaufnahmen auf das Gesicht, auf dem lesbar ist, wie sie in die Musik hineinzukriechen versucht, Großaufnahmen auf die so faltigen Hände, die mit größter Leichtigkeit über die Tasten gleiten. Ungeahnt und unangekündigt öffnet sich der Blick auf eine Tiefensensibilität der alten Frau, die so ganz von ihrem abgerissenen Äußeren überdeckt worden war. Dass hier zugleich eine erotische, ganz ins Ästhetische gewendete Energie greifbar wird, sei nur am Rande vermerkt.

Die Figur der Miss Shepherd ermöglicht eine Besichtigung der Ziemlichkeiten, der Zwänge und Beschränktheiten des bürgerlichen Lebens. Aber sie gestattet auch einen Einblick in die ästhetische Faszination der bürgerlichen Kultur an den „Anderen“. Um diesen Widerspruch geht es. Die alte Frau verstößt gegen die so mächtigen Regeln der Sesshaftigkeit, der Sauberkeit, der Höflichkeit. Sie bricht aus dem Regime des normalen Wohnens aus, so wie sie sich der Bevormundung durch die Behörden zur Wehr setzt. Aber sie zeigt auf der anderen Seite die Fähigkeit zu momentaner Freude, sogar zum Freude-Exzess. Und das bürgerliche Ideal der Erhöhung des Erlebens in der Kunst, zur Vollendung des Sinnlichen im Kunstgenuss lebt sie aus wie kein anderer der Handlung, zumal ihr der so trockene und genussunfähige Schriftsteller ebenso zur Seite gestellt sind wie Nachbarn, die Theaterstücke eigentlich nicht verstehen und zum Opernfestival nach Glyndebourne eher aus repräsentativen Gründen fahren denn um die Opernaufführungen zu genießen. Miss Shepherds Fähigkeit zur Präsenz des Erlebens geht zusammen mit erotischer Aufladung des Spiels wie auch der Kunst. Dass sie diese Sensibilität mit einem Schuldkomplex, mit Angst, vergangenen Repressionen und Bestrafungen erkaufen musste, dass die ekstatische Religiösität wie eine Kompensation vergangenen Leidens erscheint, signalisiert auch die Leistung des kleinbürgerlich-spießigen Lebens: Weil dessen Ordnungen das Subjekt schützen gegen den äußeren Konflikt ebenso wie gegen die inneren Verunsicherungen der Identität. Und es aber auch rigoros abschirmen gegen die tiefen Affekte der Angst, der kindlichen Bewegungslust, der rückhaltlosen ästhetischen und religiösen Hingabe. Der Voice-Over-Erzähler hatte aus dem Blick des Schriftstellers nur berichtet und kommentiert, was er sah. Spätest sein Eingriff in den Repräsentationsmodus des Films selbst – er will Miss Bennett den Abgang verschaffen, den sie verdient, und schon öffnet sich der Himmel – zeigt aber, dass seine Macht viel größer ist, dass er nicht nur der Registrator des Geschehens ist. Der choc-artige Bruch des Repräsentationsmodus des Films offenbart: Er hat die Geschichte als parabolisches Spiel erzählt, als Parabel, deren tieferer Sinn ihm selbst durchaus unklar geblieben war. Die Position des Zuschauers, der bis dahin verwundert zusehen konnte, wie die alte Frau lebte und agierte, verändert sich: Er wohnt einer Allegorie bei. Einer Allegorie mit offenem Zweit- oder Tiefensinn, den zu gewinnen ihm selbst überlassen bliebt. Die Tragikomödie The Lady in the Van basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Alan Bennett, der für die Filmversion auch das Drehbuch schrieb. Er erzählt die wahre Geschichte von Mary Shepherd, einer älteren Frau, die 15 Jahre lang in einem heruntergekommenen Lieferwagen in Bennetts Einfahrt in London gewohnt hatte. Bennett tritt am Ende des Films selbst auf, als die Nachbarn mit großer Pressebegleitung eine Ehrentafel für Mary Shepherd in jener Einfahrt anbringen, in der ihr Lieferwagen für anderthalb Jahrzehnte gestanden hatte – in blau, nicht in gelb! Filmographische Angabe:The Lady in the Van (The Lady in the Van) |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/101/hjw14.htm |

Auch The Lady in the Van (England 2015, Nicholas Hytner) ist durchzogen und getragen von einer tiefen Faszination am Gesicht der 82-jährigen Maggie Smith in der Rolle der „Miss Shepherd“. Zahllose Nah- und Großaufnahmen verweilen auf diesem Gesicht, über die 15 Jahre hinweg, von denen die Geschichte erzählt. Und sie verzeichnen die wachen Augen, die einen aus den Falten anspringen, wenn die alte Frau sich verärgert fühlt, wenn sie sich zur Wehr setzt, wenn sie kokettiert.

Auch The Lady in the Van (England 2015, Nicholas Hytner) ist durchzogen und getragen von einer tiefen Faszination am Gesicht der 82-jährigen Maggie Smith in der Rolle der „Miss Shepherd“. Zahllose Nah- und Großaufnahmen verweilen auf diesem Gesicht, über die 15 Jahre hinweg, von denen die Geschichte erzählt. Und sie verzeichnen die wachen Augen, die einen aus den Falten anspringen, wenn die alte Frau sich verärgert fühlt, wenn sie sich zur Wehr setzt, wenn sie kokettiert. n einem Durcheinander von Plastiktüten mit Kleidungsstücken, Abfall, Essensresten und ähnlichem. Und je weiter der Film fortschreitet, stapeln sich die Zeitungsbündel der Messies an den Außenwänden. Miss Shepherds Vans sind rollende Heimstätten, sie parken auf der Straße; oft sind die Wagen defekt, ihre Mobilität nur vorgetäuscht. Nur selten zieht sie um, sucht sich neue Nachbarn in immer dem gleichen Viertel. Sie ist wählerisch, hält nicht vor jedem Haus. Hat sie sich einmal niedergelassen, stopft sie Plastiksäcke mit allem Möglichen unter das Auto.

n einem Durcheinander von Plastiktüten mit Kleidungsstücken, Abfall, Essensresten und ähnlichem. Und je weiter der Film fortschreitet, stapeln sich die Zeitungsbündel der Messies an den Außenwänden. Miss Shepherds Vans sind rollende Heimstätten, sie parken auf der Straße; oft sind die Wagen defekt, ihre Mobilität nur vorgetäuscht. Nur selten zieht sie um, sucht sich neue Nachbarn in immer dem gleichen Viertel. Sie ist wählerisch, hält nicht vor jedem Haus. Hat sie sich einmal niedergelassen, stopft sie Plastiksäcke mit allem Möglichen unter das Auto. Ein Ärgernis, sollte man meinen. Ein Van als degenerierter Wohnwagen, in einem Wohnviertel Londons, in unmittelbarer Nachbarschaft der bürgerlichen Bewohner, die sich gelegentlich über die Preise ihrer Häuser unterhalten! Nach dazu eine Inkarnation des Obdachlosen oder gar des Landstreichers, einer Figur im Außerhalb des bürgerlichen Lebens-Normalen! Ihr Gestank ist unerträglich; derjenige, der nach ihr in den Beichtstuhl will, wendet sich angewidert ab, als ihm der Priester zu verstehen gibt, ein Luftreiniger befinde sich hinter der Marienstatue. Scham scheint sie nicht zu kennen; doch ausziehen lassen will sie sich nicht, sie ziert sich (und ist doch glücklich, als sie einmal im Krankenhaus ausgiebig baden darf). Das Äußere der alten Frau induziert Abwehr. Sie berühren: nein! Wie wundert sich der Voice-Over-Sprecher, dass die Pfleger vom Krankenwagen sich ihr bis zur Berührung nähern, sie tatsächlich anrühren, sie gar umarmen, um sie in den Rollstuhl zu hieven!

Ein Ärgernis, sollte man meinen. Ein Van als degenerierter Wohnwagen, in einem Wohnviertel Londons, in unmittelbarer Nachbarschaft der bürgerlichen Bewohner, die sich gelegentlich über die Preise ihrer Häuser unterhalten! Nach dazu eine Inkarnation des Obdachlosen oder gar des Landstreichers, einer Figur im Außerhalb des bürgerlichen Lebens-Normalen! Ihr Gestank ist unerträglich; derjenige, der nach ihr in den Beichtstuhl will, wendet sich angewidert ab, als ihm der Priester zu verstehen gibt, ein Luftreiniger befinde sich hinter der Marienstatue. Scham scheint sie nicht zu kennen; doch ausziehen lassen will sie sich nicht, sie ziert sich (und ist doch glücklich, als sie einmal im Krankenhaus ausgiebig baden darf). Das Äußere der alten Frau induziert Abwehr. Sie berühren: nein! Wie wundert sich der Voice-Over-Sprecher, dass die Pfleger vom Krankenwagen sich ihr bis zur Berührung nähern, sie tatsächlich anrühren, sie gar umarmen, um sie in den Rollstuhl zu hieven! Dabei die Alte von einer von allem absehenden Gestaltungswillen: Die Autos müssen gelb gestrichen werden, auch wenn ein Stück Kuchen in die Farbe gefallen ist!

Dabei die Alte von einer von allem absehenden Gestaltungswillen: Die Autos müssen gelb gestrichen werden, auch wenn ein Stück Kuchen in die Farbe gefallen ist! Für den Schriftsteller kommt ein zweites hinzu: Neugierde. Und: Beobachtung. Der Film nimmt die Alte als Hauptfigur, doch die Erzählung ist aus dem Blick des Schriftstellers geformt. Er ist nicht allein, hat sich gedoppelt: Der eine schreibt, der andere ist im Leben. Der eine liest, der andere erlebt. Der Schreibende erlebt eine erste und tiefe Überraschung, als er die alte Frau erlebt, die perfekt und gepflegt französisch spricht, Hinweis auf eine Bildungsgeschichte, von der er nichts ahnen konnte. Woher sie das kann, bleibt ihm aber als ein weiteres Rätsel, das sie ihm aufgibt. Auf Nachfrage erzählt sie, sie habe studiert: Musik. Dem Schreiber kann sich das Rätsel nur vertiefen.

Für den Schriftsteller kommt ein zweites hinzu: Neugierde. Und: Beobachtung. Der Film nimmt die Alte als Hauptfigur, doch die Erzählung ist aus dem Blick des Schriftstellers geformt. Er ist nicht allein, hat sich gedoppelt: Der eine schreibt, der andere ist im Leben. Der eine liest, der andere erlebt. Der Schreibende erlebt eine erste und tiefe Überraschung, als er die alte Frau erlebt, die perfekt und gepflegt französisch spricht, Hinweis auf eine Bildungsgeschichte, von der er nichts ahnen konnte. Woher sie das kann, bleibt ihm aber als ein weiteres Rätsel, das sie ihm aufgibt. Auf Nachfrage erzählt sie, sie habe studiert: Musik. Dem Schreiber kann sich das Rätsel nur vertiefen. Als sie am Ende gestorben ist und sich als Geist auf dem Friedhof vom Schriftsteller verabschiedet, begegnet sie dem toten Jungen wieder, Hand-in-Hand. (Der Schriftsteller ermöglicht ihr einen famosen und prächtig-kitschigen Abgang in Monty-Python-Manier: Die Wolken öffnen sich, Gottvater selbst ist da, umgeben von Putten und Engeln, winkt ihr – und sie schwebt auf zum Himmel. Nirgends wird so deutlich, wie kindlich und naiv ihre Frömmigkeit ist wie hier am Schluss, wenn sie in die Ikonographie des Kitsch-Katholizismus einfährt.)

Als sie am Ende gestorben ist und sich als Geist auf dem Friedhof vom Schriftsteller verabschiedet, begegnet sie dem toten Jungen wieder, Hand-in-Hand. (Der Schriftsteller ermöglicht ihr einen famosen und prächtig-kitschigen Abgang in Monty-Python-Manier: Die Wolken öffnen sich, Gottvater selbst ist da, umgeben von Putten und Engeln, winkt ihr – und sie schwebt auf zum Himmel. Nirgends wird so deutlich, wie kindlich und naiv ihre Frömmigkeit ist wie hier am Schluss, wenn sie in die Ikonographie des Kitsch-Katholizismus einfährt.) Das Schauspiel Maggie Smiths dringt an dieser Stelle ganz in die Präsenz des Erlebens ein, die Spielende versinkt im Spiel, im Klang der perlenden Melodien. Wenige andere Szenen zeigen die Fähigkeit der alten Frau zum kindlichen Regreß. Einmal lässt sie sich im Rollstuhl vom Schriftsteller die Straße hinaufschieben; oben angekommen, dreht sie den Stuhl – und eine wilde, ungesteuerte Fahrt den Hügel hinab beginnt. Wieder versinkt die Umwelt, unmittelbare Freude lässt sich dem Gesicht ablesen. Und auch die Fahrt über die Hebebühne in einen Krankenwagen wird zum Spiel (unterstützt durch eine Untersicht, die der alten Frau sogar etwas Heroisches verleiht), zum Einbruch der Präsenz der Freude in den Alltag. Enttäuschung, als die Krankenpfleger ihren Wunsch auf „Noch mal!“ auf „Später!“ verschieben.

Das Schauspiel Maggie Smiths dringt an dieser Stelle ganz in die Präsenz des Erlebens ein, die Spielende versinkt im Spiel, im Klang der perlenden Melodien. Wenige andere Szenen zeigen die Fähigkeit der alten Frau zum kindlichen Regreß. Einmal lässt sie sich im Rollstuhl vom Schriftsteller die Straße hinaufschieben; oben angekommen, dreht sie den Stuhl – und eine wilde, ungesteuerte Fahrt den Hügel hinab beginnt. Wieder versinkt die Umwelt, unmittelbare Freude lässt sich dem Gesicht ablesen. Und auch die Fahrt über die Hebebühne in einen Krankenwagen wird zum Spiel (unterstützt durch eine Untersicht, die der alten Frau sogar etwas Heroisches verleiht), zum Einbruch der Präsenz der Freude in den Alltag. Enttäuschung, als die Krankenpfleger ihren Wunsch auf „Noch mal!“ auf „Später!“ verschieben.