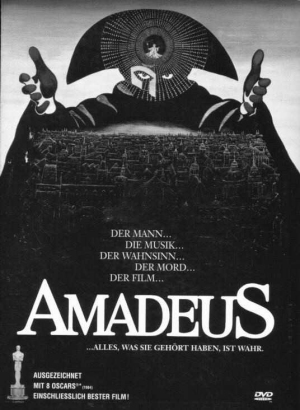

Blick zurück nach vorn |

Der hedonistische Rebell und der Heilige der Mittelmäßigen

Zu Miloš Formans „Amadeus“Karsten Visarius

Einer musste es sein, der an Mozarts (im Kontext der Zeit: durchaus nicht ungewöhnlich) frühem Tod schuldig war. Was war auch mit der in den Akten festgehaltenen Todesursache, „hitziges Friesel-Fieber“ (vermutlich einer rheumatischen Entzündung), anzufangen?[1] 1830 schreibt Alexander Puschkin das Dramolett „Mozart und Salieri“, in dem Mozart nach Vollendung seines Requiems von Salieri mit Gift umgebracht wird. In dem langen Eingangsmonolog Salieris heißt es: „Mir lächelte der Ruhm; und ich fand Beifall/Zu meinen Werken in so vielen Herzen./Und ich war glücklich: friedlich freut ich mich/An meinem Schaffen, an Erfolg und Ruhm (...). Nein! Niemals habe ich den Neid gekannt,/O, niemals! (...)./Doch jetzt – ich sag es selbst – heute/Bin ich ein Neider. Ich beneide; tief,/Ich bin von Neid zerquält. – Gerechter Himmel!/Wo bleibt das Recht, wenn die erhabne Gabe,/Unsterbliches Genie, nicht die Belohnung/Von heißer Liebe, Selbstaufopfrung sind,/Gewährt für Arbeit, Sorgfalt und Gebete – /Statt dessen einen wirren Kopf erleuchten,/ Nur einen eitlen Gammler?… Mozart, Mozart!“ (Übersetzung: Eric Boerner, 2003). Die populäre Mozart-Biografik spinnt das Motiv fort, das zum Kern von Peter Shaffers Theaterstück „Amadeus“ (1979) und schließlich des von ihm gemeinsam mit Forman geschriebenen Drehbuchs für den gleichnamigen Film wird. Shaffer selbst betont die literarischen Erfindungen seines Stücks und nennt es „eine fantasia über Ereignisse in Mozarts Leben.“[2] Puschkin etabliert bereits einige Motive, die auch der Film (angeblich ohne Kenntnis des Vorgängers) verwendet, so Salieris Anklage Gottes wegen dessen ungerechter Bevorzugung eines leichtfertigen Wirrkopfs gegenüber der eigenen Rechtschaffenheit, einer durch gründliches Studium erworbenen Kunstfertigkeit wie einer Gott gewidmeten Kunstausübung. Bei Puschkins Etüde von gerade zwei Szenen darf man gewiss an eine Spiegelung des eigenen Genie-Bewusstseins in den Augen eines Minderbegabten denken, dessen Frömmigkeit imgrunde auf einem vorteilhaften Tauschverhältnis beruht und die deshalb die Entdeckung einer willkürlichen Natur auch nicht übersteht. Das perfide Kalkül, der Giftmord, zieht die Konsequenz aus diesem moralischen Desaster. Die Verlagerung der Erzählperspektive vom historisch bedeutsamen Subjekt, in das der Biograf und seine Leser, als hätten sie Zugang zu seinem Innenleben, sich einfühlen, auf eine historische Nebenfigur, vom direkten auf einen indirekten Blick, bringt ein negatives Element des Ruhms zum Vorschein, einen Schmerz: das Gefühl eines unüberbrückbaren Abstandes. Sie entrückt den Berühmten in eine ambivalente Distanz, die statt imaginärer Identifikation kompensatorische Regungen wie Ehrfurcht und Bewunderung, aber auch Neid und Hass hervorzurufen vermag – im Falle des (fiktionalisierten) Konkurrenten und Zeitgenossen Mozarts, Salieri, beides zugleich. „Literaturfördernd“ nennt der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer spitz diese Erfindung, weil er in der gesamten Mozart-Überlieferung allzu viel literarische Fantasie von meist mediokrem Format erkennt. Die Sünden der Mozartbiografen fasst er in der Feststellung zusammen: „Der Reichtum an Dokumentation, primär durch ihn, sekundär und geringer an Gewicht durch Zeitgenossen, hat uns dazu verleitet, ‚über Mozart Bescheid zu wissen‘.“[3] Bei ihm, der sich in konsequenter Selbstverleugnung alle Erfindung versagt, bleibt der historische Mozart in einer Art methodischen Ikonoklasmus eine Leerstelle, ein Rätsel, eine Chiffre, die sich als Person entzieht. „Für uns bleibt Mozart der ewig Schweigende, beredt nur in der Ablenkung und vielsagend nur in seinem Werk, das er durchweg von anderen Dingen sprechen lässt als von seinem Schöpfer,“ dekretiert er schroff.[4]

Nach der nächtlichen, im Register düster-romantischer Assoziationen orchestrierten Einlieferung Salieris in die Irrenanstalt gibt ihm der Film zunächst ein Gegenüber, einen Zuhörer in Gestalt eines Priesters und Beichtvaters, der in Person den Adressaten des Erzählers, also uns, das Publikum, verkörpert. Er offenbart sich vor allem anderen als musikalischer Ignorant, der zwar gerade noch einen All-Time Hit, die „Kleine Nachtmusik“, wiederzuerkennen und schlecht und recht nachzusummen vermag, ihren Komponisten aber schon vergessen hat. Schon deshalb könnte er Salieris Version der Geschichte nicht widersprechen. „Amadeus“ rechnet aus guten Gründen nicht mit Mozart-Kennern. Gerade in seiner Unwissenheit ist Vater Vogler ein idealer Partner für Salieris enthusiastische Beschreibungen von Mozarts Musik. In seiner rezeptiven Passivität gewinnt er kaum Gestalt, bleibt fast so anonym wie die Zuschauer im Kino. Selbst als Priester, den die Auflehnung Salieris gegen Gott provozieren muss, tritt er nicht aus seiner Zuhörer-Rolle heraus. Der Film produziert an seiner Stelle jenen leeren Raum, den wir mit unseren eigenen Emotionen füllen können. Ein leeres Blatt, wie der Priester in „Amadeus“, sind wir Mediengeübte heute keineswegs. Unter den Klassikern der Musik dürfte Mozart, dank einer auf die modernen Übertragungs- und Speichertechniken gestützten Industrie, der bekannteste Komponist und so weit verbreitet sein wie historisch niemals zuvor. Bruchstücke seines zur Musterbiografie des genialen Künstlers stilisierten Lebens sind ins Alltagsbewusstsein durchgesickert, ob seine Karriere als Wunderkind, sein Fluchtversuch aus feudalen Abhängigkeiten, sein Konflikt mit dem Vater, seine ökonomische Misere, das Ineinander der Komposition seines „Requiems“ und seines Todes oder die anonyme Bestattung in einem Armengrab. Dies alles ruft ein standardisiertes Bilderrepertoire wach. Zu diesen Topoi hat der Film einen unvergesslichen Sound hinzugefügt. Es ist das Lachen Tom Hulces, des Mozartdarstellers, ein Klang, ein Geräusch, ein akustisches Signal zwischen Krähen und Wiehern, Schluchzen und Aufschrei, Johlen und Jammern, eine disharmonische, grelle, unbeschreibliche Tonfolge, die wie ein Schluckauf seine Rede unterbricht. Mit diesem aus einer unbeherrschbaren Kreatürlichkeit hervorbrechenden Spott-, Trotz- und Triumphlaut hat Hulces Mozart sich in der Welt, in der er Erfolg sucht, von vornherein disqualifiziert, und wir wundern uns eher über die Langmut, mit der die Wiener Hofgesellschaft seinen ostinaten Formverstoß zu überhören versucht. Es ist wie der chaotische Urgrund der Schönheit von Mozarts Musik, die der Film uns ausgiebig zu hören gibt.

„Amadeus“ bricht mit der Tradition, den Künstler Mozart auch als Mensch zu idealisieren. Shaffer/Forman zeichnen einen irdischen Mozart, der seinen Neigungen, Einfällen und Impulsen folgt, weniger eine Rokokofigur als einen Zeitgenossen Rousseaus. Der ungehemmte Mozart, der durch seine gelockerte Ich-Kontrolle Zugang zu tieferen Quellen der Kreativität gewinnt, und der entsagungsvolle Salieri, der sich im Handel mit Gott an ein Keuschheitsgelübde gebunden hat, um mit künstlerischer Begabung beschenkt zu werden, bilden auch einen psychoanalytisch inspirierten Kontrast. Schließlich verrät die Sympathie für einen hedonistischen Rebellen, der nicht ein politisches, sondern ein persönliches Freiheitsprojekt verfolgt, dass der Mozart von „Amadeus“ auch durch den Zeitgeist der achtziger Jahre geformt ist – und der Erfolg des Films auch mit deren Emanzipations- und Selbstverwirklichungsideen zusammenhängt. Ein Hauch von Formans Hippie-Musical „Hair“ (1975) weht auch noch durch „Amadeus“.

In die gleiche Richtung weist die Schlusswendung von „Wen die Götter lieben“ (Regie: Karl Hartl, Deutschland 1942), die dem Film auch den Titel gegeben hat: „Wen die Götter lieben, den rufen sie früh zu sich. (...) Aber er wird weiterleben in uns, die wir ihn kannten, und in seinen unsterblichen Werken.“[5] Hartls Film macht aus Mozart ein Muster des kleinbürgerlichen Ehemannes, der nach überstandenen Anfechtungen durch Aloysia Weber, Constanze Mozarts Schwester und seine erste Liebe, reumütig auf das Wohl seiner Familie bedacht ist. Seine Musik illustriert dabei die Schwankungen seines Liebeslebens, bis er mit dem „Requiem“ endlich die Erhabenheit des wahren Künstlers erreicht (und motivgerecht stirbt). Ein Besuch des noch unbekannten Beethoven deutet voraus auf den kommenden, dem Geist der nationalsozialistischen Propaganda eher gelegenen (gern als „titanisch“ apostrophierten) musikalischen Genius. Mozart, zu dessen Bild auch die Unzuverlässigkeit des Bohèmiens und die Perücke des Hofmanns gehören, muss sich, in seinen eigenen Worten, mit der Einsicht begnügen, das Kommen der Zukunft ein wenig erleichtert zu haben. Zu den kuriosen historischen Retuschen des Films gehört auch ein schneidiger, von Curd Jürgens gespielter Josef II., der fehlerlos die erste Violine eines Mozart-Quartetts vom Blatt zu spielen versteht. Wie die enge Verknüpfung von kompositorischen Einfällen und psychologischen Motiven der Filmfigur verrät auch ein bemerkenswerter Regieeinfall Hartls die Bedenkenlosigkeit, mit der er über Mozarts Innenleben verfügt. Bei der Komposition des Requiems projiziert er mittels einer Doppelbelichtung Szenen aus Mozarts Kindheit in die Silhouette seines Kopfes und suggeriert damit die Präsenz eines biografischen Ichs als Doppelgänger des Dargestellten. Das gleiche, dem deutschen expressionistischen Stummfilm entlehnte Verfahren nutzt Hartl auch in seinem zweiten, im Nachkriegsösterreich gedrehten Mozartfilm („Mozart“, Österreich 1955, aka „Reich mir die Hand mein Leben“). Im Geist eines zeittypischen historisch-politischen Eskapismus verzichtet Hartl diesmal auf eine fiktive Gesamtbiografie und konzentriert sich auf eine Episode von Mozarts Leben im Kontext von Komposition und Aufführung der „Zauberflöte“: seine Beziehung zur ersten Sängerin der Pamina, der damals siebzehnjährigen Anna Gottlieb. Dank der beiden Hauptdarsteller, Oskar Werner und Johanna Matz, und der weitgehenden Beschränkung auf private Aspekte entsteht dabei ein romantisches Liebesmelodram, das Fragen nach der historischen Authentizität des Stoffes in den Hintergrund drängt.[6] Bei einer Probe der „Zauberflöte“ greift Hartl wieder auf das Verfahren der Doppelbelichtung zurück und lässt zwischen Dirigent (Mozart) und Sängerin (Gottlieb) Szenen früherer Begegnungen vorbeiziehen. Die Irrealität der Einstellung erzeugt einen sowohl fantastischen wie intimen Effekt, eine Art Röntgenbild. Zur Illustration der sozialen, politischen wie ökonomischen Abhängigkeiten Mozarts greift Hartl auf seinen Auftrag zur Komposition des „Titus“ zurück, bei der ihm der notorische Salieri als offizielle Aufsichtsperson zugewiesen wird. Nach einem spontanen Ausbruch von Empörung gegen Hof und Bürokratie, der seinen „wahren“ Empfindungen Ausdruck verleiht, findet sich Mozart mit seiner Demütigung ab und zieht sich hinter die Maske höfischer Formen zurück – ganz ähnlich, wie wohl nicht nur Hartl seinen Opportunismus gegenüber den Nationalsozialisten verstanden wissen wollte. Shaffer/Forman können sowohl auf scheinpsychologische Introspektionen (wie bildgewordene Selbstgespräche oder Erinnerungsphantome) wie auf Beschönigungen der feudalen Autoritäten verzichten. Ihr Mozart entsteht durch physische Präsenz – durch einen irritierenden Lachreflex, durch eine Vorliebe für gefärbte Perücken, durch das Spiel mit Billardkugeln beim Notenschreiben, vor allem durch die phänomenale Leistung des Schauspielers Tom Hulce. Das gleiche gilt für die physiognomische Prägnanz der Nebenfiguren, für Architektur, Schauplatz, Kostüm und Maske, all die Details einer visuell opulenten Ausstattung, mit deren Hilfe ein komplexer historisch-sozialer Mikrokosmos Gestalt gewinnt. Und es gilt erst recht für die Musik, die den Zeit-Index ihrer Entstehung und den ihrer Aufführung und Wahrnehmung heute vereint, eine mühelose Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart, die für die materiellen Elemente des Films wie für seine narrative Konstruktion unerreichbar ist. Die zeitüberschreitende Dauer der Musik, auf deren Substanz Mozarts Ruhm beruht, ist die einzigartige Chance, aber auch das Risiko jedes Mozartfilms. Shaffer und Forman haben sich deshalb konsequent entschieden, die Musik als dritte Hauptfigur zu konzipieren.[7] Sie erklingt in der Regel on screen, wie ein in einem Park gespieltes Klavierkonzert, meist aber zu den von der Choreografin Twyla Tharp gestalteten Bühneninszenierungen der Mozart-Opern. Auch das effektvolle Finale einer Oper Salieris (der inzwischen eine musikhistorische Rehabilitation erfahren hat) hat auf dieser Basis Eingang in „Amadeus“ gefunden. Einen äußerlich-sachlichen Zugang wählt der Film auch für den Arbeitsprozess der Komposition, der sich in den Notenmanuskripten oder im Diktat des „Requiems“ dokumentiert, das die Tonspur zunächst in den einzelnen Stimmen, dann im Zusammenklang wiedergibt. Die schöpferische Inspiration, das innere Erklingen der Musik bleibt im Verborgenen. Das Instrument Salieris ist der Apparat des Hofes und die engstirnigen Interessen, die seine von ihrer eigenen Bedeutung durchdrungenen Mitglieder verfolgen. Nach der ersten Begegnung mit Mozart wird Salieri Zeuge des Affronts, der dessen Bruch mit dem Erzbischof herbeiführt. Wegen seines verspäteten Auftritts mit erniedrigender Schärfe zurechtgewiesen, zieht Mozart sich zunächst mit einer förmlichen, also devoten Verbeugung zurück – und wird hinter der Tür vom Applaus des Publikums für seine Musik empfangen. Unter dem Eindruck des Erfolgs reißt Mozart die Tür wieder auf, verbeugt sich vor der Menge und wendet dabei dem Erzherzog den Hintern zu. In einer einzigen, zur Verewigung im Bildergedächtnis wie geschaffenen Geste verdichtet der Film ein für Mozarts sozialen Status einschneidendes biografisches Schlüsselereignis. Die Missachtung des höfischen Decorums wird zum Hebel, mit dem Salieri den Erfolg des Rivalen verhindert, vor allem die finanzielle Konsolidierung seiner Existenz, ob es um Kompositionsaufträge geht oder die Vermittlung von Schülern aus den Kreisen der Aristokratie. Eine zunächst geschnittene, im Director's Cut wieder aufgenommene Episode schildert einen der Versuche Mozarts, eine Schülerin zu gewinnen. Der Vater des völlig verschüchterten jungen Mädchens, ein Hundenarr, gerät ganz außer sich, als die bellende Meute unter Mozarts Klavierspiel verstummt. Mozart empfiehlt sich mit der Bemerkung, falls der Herr wieder einmal einen Lehrer für seinen Hund brauche, solle er sich doch bei ihm melden. Die komische Pointe verdrängt die Misere und wirft beiläufig ein Licht auf die Psyche des Helden. Andere Unterrichtsaufträge bleiben entweder im Räderwerk der Hofbürokratie stecken oder werden durch Salieri hintertrieben, der das Gerücht streut, Mozart habe sich mehrfach an einer Schülerin vergriffen. Damit fehlt ihm eine konstante Einnahmequelle, die den schwankenden, dem Wandel des Geschmacks und der Moden unterliegenden Marktwert seiner Musik ausgleichen könnte. Im Kreise von Salieris Amtskollegen – den Hofmusikern Graf von Strack, Baron van Swieten, Graf Orsini-Rosenberg oder Kapellmeister Bonno – zählen nicht musikalisches Können oder Begabung, sondern Rang und amtliche Funktion. Ganz ohne bösen Willen erzeugt dieses hierarchische Gefüge, in dem Gönner und Neider Mozarts sich gegenseitig neutralisieren, einen trägen Widerstand gegen jeden Anspruch, der sich allein auf künstlerische Leistungen beruft. Mozarts Musik bringen sie bestenfalls routinierten Respekt, meist jedoch Reserviertheit oder Unverständnis entgegen. In „Amadeus“ ist Salieri der einzige, der ihren Rang zu würdigen vermag. Der Kaiser, Josef II., ist zwar liberal genug, um über Mozarts mangelnde Beherrschung der Etikette hinwegzusehen, aber leider zu unmusikalisch, um mehr als seine äußerlichen Fertigkeiten zu erkennen. Für ihn ist immer noch die Virtuosität des einstigen Wunderknaben maßgeblich, die seine Erinnerung als dankbare Anekdote bewahrt. In der psychoanalytischen Schicht der Erzählung übernimmt er Elemente der mal bedrohlich-willkürlichen, mal großzügig-anerkennenden Vaterfigur, die der Film in Leopold Mozart zeichnet und von der sich der Sohn nie zu lösen vermag. Als Salieri nach dem Tod des Vaters in der Figur des Komturs aus „Don Giovanni“ die Wiederkehr dieser Abhängigkeit erkennt, macht er sich auch diese Schwäche zunutze. In einer Maske, die Leopold einmal trug, überbringt er als Bote den Auftrag zur Komposition des „Requiems“ und versetzt Mozart damit einen Todesschrecken. Salieris Erfolge bei der Zerstörung von Mozarts Karriere führen zu einem Paradox. Den Ruhm, den er beneidet, darf Mozart in „Amadeus“ gar nicht selbst erleben. Es ist allein Salieris gleichsam prophetisches Verständnis von Mozarts Musik, das diesen Ruhm fürchtet und das seine Missgunst und seine Rachsucht auslöst. Seine Qualen entspringen nicht dem Neid auf irdische Vorteile, sondern einer in seinen Augen unbegreiflichen, unverdienten und ungerechten Erwählung durch Gott. Mozarts Musik, so Salieri in seiner Beichte, empfindet er als Stimme , ja als Inkarnation Gottes. Vollkommenheit und Ruhm von Mozarts Musik ist für ihn deshalb auch dann verbürgt, wenn nur er allein sie zu empfinden vermag. Shaffers und Formans Salieri sieht sich als Verlierer in einem Drama des Glaubens und beschließt, sich gegen Gott selbst aufzulehnen, indem er dessen bevorzugtes Geschöpf zerstört. In einer überzeugenden Interpretation der theologischen Elemente des Films hat ihn deshalb Gregory Allen Robbins als „A Cinematic Transformation of Genesis 4“, also der biblischen Geschichte von Kain und Abel, gedeutet[8] - verstanden nicht als Geschichte des ersten Mordes in der Menschheitsgeschichte, sondern als Erzählung über die gottgewollte menschliche Ungleichheit. 32 Jahre nach Mozarts Tod weiß der gealterte Salieri, dass seine Auflehnung vergeblich war. Mozarts Musik hat triumphiert. Die Kränkung durch die Entdeckung einer gleichermaßen menschlichen wie unsterblichen Schöpfung lebt mit ihm fort. In einer letzten blasphemischen Geste erteilt er, der „heilige Patron der Mittelmäßigkeit“, allen Mittelmäßigen die Absolution – den Insassen der Irrenanstalt so gut wie uns, dem Publikum, auf das er im Rollstuhl sich zubewegt. Man muss wohl den Ehrgeiz verspüren, selbst wie Mozart zu sein, um darin noch die Kränkung wahrzunehmen. Manchmal genügt es schon, sich zu fragen: Warum nicht ich? Ansonsten begnügen wir uns mit dem Stückchen Unsterblichkeit, dass wir empfinden, wenn die Musik Mozarts in uns erklingt. Dieser Text ist zuerst erschienen in: Anmerkungen[1] Wolfgang Hildesheimer vermutet in seiner biografischen Untersuchung „Mozart” (1977), dass die damals üblichen medizinischen Techniken maßgeblich zu Mozarts Tod beigetragen haben. Zur „literarischen Erfindung“ der Rivalität zwischen Mozart und Salieri notiert er: „Eigentlich handelt es sich hier um eine sehr typische Legende.“ In: W. H., Mozart. Frankfurt a.M. 2005 (Taschenbuchausgabe), S. 376 [2] zitiert bei: Małgorzata Kurowska, Peter Shaffer’s play „Amadeus“ and its film adaptation by Miloš Forman. Diplomarbeit, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 1998, S. 6 [3] Hildesheimer, a.a.O. S. 367 [4] a.a.O., S. 233 [5] Cornelia Szabó-Knotik hält fest, dass Text und Bild „Mozarts Sterben als Heldentod deute(n), es also mit dem zeitgenössisch aktuellem Trost angesichts gefallener Soldaten gleichsetzt. “ In: Günter Krenn (Hrsg.): Mozart im Kino. Betrachtungen zur kinematografischen Karriere des Johnnes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Wien 2005, S. 38 (Booklet zur DVD-Edition „Mozart im Film“ des Filmarchivs Austria) [6] Ein Beleg für eine Liebesbeziehung zwischen Anna Gottlieb und Mozart findet sich nicht, auch sie gehört in den Bereich der literarischen Fiktion. [7] So die Auskunft Formans und Shaffers im Bonusmaterial der DVD „Amadeus – Director's Cut“, 2001. Neville Marriner, der Dirigent der Filmmusik, bestand im übrigen darauf, dass keine Note Mozarts geändert würde (ebd.) [8] Gregory Allen Robbins, Mozart & Salieri, Cain & Abel: A Cinematic Transformation of Genesis 4. In: Journal of Religion and Film, Vol. 1, No. 1 (April 1997), http://www.unomaha.edu/jrf/previous.htm |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/50/kv10.htm |

Mit den düsteren Orchesterakkorden des „Don Giovanni“-Finales, mit Sturmgeheul und der Anrufung Mozarts durch eine Stimme, die Dunkelheit und Schneegestöber durchdringt, beginnt die Geschichte einer großen, unverständlichen Kränkung. Nach 32 Jahren quält den einst bewunderten Komponisten Antonio Salieri immer noch die Überzeugung, seinen unendlich begabteren musikalischen Rivalen, Wolfgang Amadeus Mozart, umgebracht zu haben. „Mozart, vergib deinem Mörder! Ich gestehe, ich habe dich getötet. Vergib mir, Mozart!“ An die Nacht, an die Musik, die in die Pausen zwischen den Worten fährt, an die stumm lauschende Leere scheinen Geständnis und Bitte gerichtet. Den naschhaften Dienern, die vor verschlossener Tür noch schnell mit den Fingern in die bestellten Süßspeisen fahren, muss die Mischung von Selbstbeschuldigungen und Reue schon lange vertraut sein. Diesmal jedoch finden sie Salieri nach einem Selbstmordversuch blutend auf dem Boden. Unter dem erst jetzt einsetzenden Filmvorspann wird er in eine Irrenanstalt transportiert. Die Biografie Salieris datiert seine Einweisung auf das Jahr 1823 – nicht jedoch in die Psychiatrie, sondern in das Wiener Allgemeine Krankenhaus aufgrund von Lähmungserscheinungen. Damals schon entsteht das Gerücht, er habe sich des Mordes an Mozart bezichtigt. Er stirbt zwei Jahre später.

Mit den düsteren Orchesterakkorden des „Don Giovanni“-Finales, mit Sturmgeheul und der Anrufung Mozarts durch eine Stimme, die Dunkelheit und Schneegestöber durchdringt, beginnt die Geschichte einer großen, unverständlichen Kränkung. Nach 32 Jahren quält den einst bewunderten Komponisten Antonio Salieri immer noch die Überzeugung, seinen unendlich begabteren musikalischen Rivalen, Wolfgang Amadeus Mozart, umgebracht zu haben. „Mozart, vergib deinem Mörder! Ich gestehe, ich habe dich getötet. Vergib mir, Mozart!“ An die Nacht, an die Musik, die in die Pausen zwischen den Worten fährt, an die stumm lauschende Leere scheinen Geständnis und Bitte gerichtet. Den naschhaften Dienern, die vor verschlossener Tür noch schnell mit den Fingern in die bestellten Süßspeisen fahren, muss die Mischung von Selbstbeschuldigungen und Reue schon lange vertraut sein. Diesmal jedoch finden sie Salieri nach einem Selbstmordversuch blutend auf dem Boden. Unter dem erst jetzt einsetzenden Filmvorspann wird er in eine Irrenanstalt transportiert. Die Biografie Salieris datiert seine Einweisung auf das Jahr 1823 – nicht jedoch in die Psychiatrie, sondern in das Wiener Allgemeine Krankenhaus aufgrund von Lähmungserscheinungen. Damals schon entsteht das Gerücht, er habe sich des Mordes an Mozart bezichtigt. Er stirbt zwei Jahre später. „Amadeus“, der Film, kann hingegen nicht anders als Bild um Bild zu erzeugen – noch dazu in jenem Modus realistischen Scheins, den der Mechanismus der fotografischen Reproduktion des Realen unweigerlich erzeugt. Lässt sich, nach Hildesheimer, über solch unsaubere Praktiken einer scheinhaften Vergegenwärtigung noch seriös sprechen? Muss der Film nicht schon beim ersten Hauch einer Reflexion in sich zusammenstürzen? Kann er etwas anderes sein als eine Bestätigung des Urteils, dass die Filmbiografien Hollywoods ihren Gegenstand trivialisieren und damt zwangsläufig verfehlen? Man muss daran erinnern, dass dieses Urteil selbst trivial ist. Niemand braucht „Amadeus“ anzuschauen, um dahin zu gelangen. Nachdenken provoziert erst recht die Einsicht, dass der Ruhm stets ein Bedürfnis nach Bildern weckt, und umgekehrt einen unerschöpflichen Nährboden für die Produktion von Bildern darstellt. In dieser Bilderökonomie ist „Amadeus“ zuhause – nicht in der Sphäre von Wahrheit und Irrtum, also falschem Bescheidwissen, wie Hildesheimer es lapidar formuliert.

„Amadeus“, der Film, kann hingegen nicht anders als Bild um Bild zu erzeugen – noch dazu in jenem Modus realistischen Scheins, den der Mechanismus der fotografischen Reproduktion des Realen unweigerlich erzeugt. Lässt sich, nach Hildesheimer, über solch unsaubere Praktiken einer scheinhaften Vergegenwärtigung noch seriös sprechen? Muss der Film nicht schon beim ersten Hauch einer Reflexion in sich zusammenstürzen? Kann er etwas anderes sein als eine Bestätigung des Urteils, dass die Filmbiografien Hollywoods ihren Gegenstand trivialisieren und damt zwangsläufig verfehlen? Man muss daran erinnern, dass dieses Urteil selbst trivial ist. Niemand braucht „Amadeus“ anzuschauen, um dahin zu gelangen. Nachdenken provoziert erst recht die Einsicht, dass der Ruhm stets ein Bedürfnis nach Bildern weckt, und umgekehrt einen unerschöpflichen Nährboden für die Produktion von Bildern darstellt. In dieser Bilderökonomie ist „Amadeus“ zuhause – nicht in der Sphäre von Wahrheit und Irrtum, also falschem Bescheidwissen, wie Hildesheimer es lapidar formuliert. In diesem Lachreflex konzentrieren sich die Züge, an denen sich Salieris Verachtung, schließlich sein Hass auf Mozart und seine Begabung entzünden. In der Wiener Residenz des Fürsterzbischofs von Salzburg und Brotherrn des Komponisten, Graf Hieronymus Colloredo, hofft er endlich dem Mann zu begegnen, den er bereits als das Kind bewunderte, das mit seinen Fähigkeiten Staunen und Beifall an den Höfen Europas erregte. Unter den Gästen eines Empfangs vermag er den Gesuchten nicht zu erkennen. In einem Nebenraum, versteckt hinter den aufgehäuften Süßigkeiten eines Buffets, trifft er auf ein Paar, dass sich kichernd an erotischen Balgereien und albern-vulgären Wortspielen vergnügt. Als in der Ferne ein Orchester einsetzt und der Mann mit dem Ausruf: „Das ist meine Musik!“ fortstürmt, wird Salieri bewusst, dass er gerade Mozart (und Constanze, seine künftige Frau) belauscht hat. Fortan wird Salieri Mozart als infantilen Kretin wahrnehmen – und daran leiden, dass der gleiche Mensch unvergängliche Musik schafft. Züge wie Leichtsinn und Naivität, das Unvermögen, sich sei’s auch nur aus Kalkül den höfischen Sitten anzupassen, sexuelle Bedenkenlosigkeit, ökonomische Unvernunft und Egozentrik erweitern dieses Bild, ohne es wesentlich zu verändern.

In diesem Lachreflex konzentrieren sich die Züge, an denen sich Salieris Verachtung, schließlich sein Hass auf Mozart und seine Begabung entzünden. In der Wiener Residenz des Fürsterzbischofs von Salzburg und Brotherrn des Komponisten, Graf Hieronymus Colloredo, hofft er endlich dem Mann zu begegnen, den er bereits als das Kind bewunderte, das mit seinen Fähigkeiten Staunen und Beifall an den Höfen Europas erregte. Unter den Gästen eines Empfangs vermag er den Gesuchten nicht zu erkennen. In einem Nebenraum, versteckt hinter den aufgehäuften Süßigkeiten eines Buffets, trifft er auf ein Paar, dass sich kichernd an erotischen Balgereien und albern-vulgären Wortspielen vergnügt. Als in der Ferne ein Orchester einsetzt und der Mann mit dem Ausruf: „Das ist meine Musik!“ fortstürmt, wird Salieri bewusst, dass er gerade Mozart (und Constanze, seine künftige Frau) belauscht hat. Fortan wird Salieri Mozart als infantilen Kretin wahrnehmen – und daran leiden, dass der gleiche Mensch unvergängliche Musik schafft. Züge wie Leichtsinn und Naivität, das Unvermögen, sich sei’s auch nur aus Kalkül den höfischen Sitten anzupassen, sexuelle Bedenkenlosigkeit, ökonomische Unvernunft und Egozentrik erweitern dieses Bild, ohne es wesentlich zu verändern. Die Elemente zeitgenössischer Projektion schmälern nicht die ästhetische Überlegenheit von Formans „Amadeus” gegenüber früheren Mozartfilmen. Eine Edition des österreichischen Filmmuseums hat drei dieser Filme wieder zugänglich gemacht. Von dem Stummfilm „Mozarts Leben, Lieben und Sterben“ (Regie: Otto Kreisler, Österreich 1921) ist ein Fragment von acht Minuten erhalten geblieben, das vor allem eine Atmosphäre monumentaler Feierlichkeit vermittelt. Mozart scheint eine willkommene Gelegenheit zu bieten, die Größe des untergegangenen kaiserlichen Österreich heraufzubeschwören, und beweist seinen Patriotismus unter Verbeugungen und Handküssen gegenüber Josef II. Die Textzeile: „Trink mit vollen Zügen aus dem Becher von Ruhm, Ehre und Glück“, sich selbst zugesprochen, verankert ihn in der Sphäre heroischer Ambitionen. Sie verrät aber schon in diesem frühen Beispiel einer filmischen Mozartbiografie auch das Kernmotiv aller Wieder- und Neubelebungen des Komponisten im Kino, den Rückgriff auf ein symbolisches Kapital, dessen Wert gerade darin besteht, dass es der historischen Abnutzung widersteht – oder das sich mit wachsendem Zeitabstand, wie ein klug angelegtes Vermögen, sogar vermehrt.

Die Elemente zeitgenössischer Projektion schmälern nicht die ästhetische Überlegenheit von Formans „Amadeus” gegenüber früheren Mozartfilmen. Eine Edition des österreichischen Filmmuseums hat drei dieser Filme wieder zugänglich gemacht. Von dem Stummfilm „Mozarts Leben, Lieben und Sterben“ (Regie: Otto Kreisler, Österreich 1921) ist ein Fragment von acht Minuten erhalten geblieben, das vor allem eine Atmosphäre monumentaler Feierlichkeit vermittelt. Mozart scheint eine willkommene Gelegenheit zu bieten, die Größe des untergegangenen kaiserlichen Österreich heraufzubeschwören, und beweist seinen Patriotismus unter Verbeugungen und Handküssen gegenüber Josef II. Die Textzeile: „Trink mit vollen Zügen aus dem Becher von Ruhm, Ehre und Glück“, sich selbst zugesprochen, verankert ihn in der Sphäre heroischer Ambitionen. Sie verrät aber schon in diesem frühen Beispiel einer filmischen Mozartbiografie auch das Kernmotiv aller Wieder- und Neubelebungen des Komponisten im Kino, den Rückgriff auf ein symbolisches Kapital, dessen Wert gerade darin besteht, dass es der historischen Abnutzung widersteht – oder das sich mit wachsendem Zeitabstand, wie ein klug angelegtes Vermögen, sogar vermehrt.