CONTAINER |

Die irritierende Faszination des Todes

Eine RezensionAndreas Mertin Olmstead, Robert (2008): Der Glanzrappe. 1. - 6. Tsd. Frankfurt am Main: Eichborn (Die Andere Bibliothek, 283). Ein merkwürdiges Buch ist es, das man da in die Hand nimmt, passend zum Titel „Der Glanzrappe“ ist es geradezu illustrativ gebunden, denn man meint, über eine schwarze Pferdehaut zu streichen. Das Buch ist 260 Seiten stark und wird wie alle Bücher der anderen Bibliothek lesefreundlich präsentiert. Worum geht es in diesem Roman? Der Klappentext gibt folgende Auskunft:

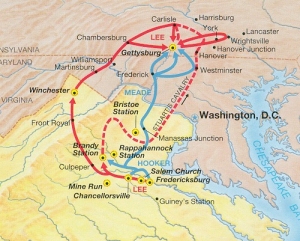

Mit magisch-dunkler literarischer Kraft erzählt Robert Olmstead die Geschichte eines jungen Mannes, der in der Grausamkeit des Kriegs erwachsen wird — ohne seine Menschlichkeit zu verlieren. Ein Roman von gerade lyrischer Intensität, gewalttätig, bedrohlich, kompromisslos und leidenschaftlich — wie der amerikanische Bürgerkrieg.“ Aber damit ist der Roman nur unzureichend beschrieben. Auch seine Kategorisierung unter „Historischer Roman“ ist unpräzise. Eigentlich ist es eine fast schon fatalistische, zumindest aber skeptische Meditation darüber, was Menschen anderen Menschen und sich selbst antun, über die Banalität und die Faszination des Todes, darüber, wie schnell und leicht man selbst zum Boten des Todes wird. Es ist zugleich ein mythischer Roman, denn es geht von Anfang an nicht mit rechten Dingen zu, vieles wird gewusst und geahnt, was die Protagonisten weder wissen noch ahnen können. Streckenweise ist es so, als würde man wieder in die Literatur des 19. Jahrhunderts eintauchen. Die Mutter, die den vierzehnjährigen Protagonisten am Abend des 10. Mai 1863 losschickt, um den Vater aus dem Bürgerkrieg zu holen, macht dies, weil der Major Thomas Jackson gestorben ist, und sie die Sache der Südstaaten für gescheitert hält (immerhin einen Monat vor der Schlacht von Gettysburg). Aber woher weiß sie von dessen Tod? Er war zur gleichen Stunde an einer Lungenentzündung gestorben und die Nachricht hätte frühestens Tage später zu ihr durchdringen können. Später im Roman wird dies mit ihrer Fähigkeit zum zweiten Gesicht erklärt, aber für einen Autor des Jahrganges 1954 finde ich das etwas zu mythisch angelegt. So beginnt alles mit einem Mysterium, einer dunklen Ahnung oder Gewissheit und es wird auch über den ganzen Roman nicht heller und aufgeklärter.

Das Buch indes liest sich flüssig und angenehm. D.h. aber auch, es bietet keine Brüche und die Abgründe, die es vermittelt, sind keine der Form, sondern nur solche des Inhalts. Hier hätte mehr sprachliches Experiment und damit Differenz zum populären historischen Roman der Sache gut getan. Und nicht alles ist wirklich stimmig im Roman. Dass der 10. Mai 1863 ein Sonntag war, ist unbestritten. Dass der Protagonist Robey Childs in der Nacht des gleichen Tages vom Licht des Mondes „eine Zeitlang in weißes Licht gebadet“ war und „das Gestein um ihn wie Spiegelglas“ aussah (S. 14), ist bei einem erst in den frühen Morgenstunden über dem Horizont aufgehenden Mond, der zudem in der Form des abnehmenden Viertels ist, eher unwahrscheinlich. Das ist dann doch etwas zu romantisch aufgetragen. Ich habe in Arno Schmidts Julianischen Tagen gelernt, dass derartige Detail-(Un)Stimmigkeiten nicht unwichtig sind im Blick auf die Literatur. Trotzdem empfehle ich das Buch zur Lektüre. Wer sich mit Gullivers Reisen, Voltaires Candide, Wezels Belphegor befasst hat, sollte auch dieses Buch lesen. Eine emphatische Besprechung des Romans findet sich im Deutschlandradio als Podcast. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/55/am255.htm

|

Der Junge jedenfalls folgt der Route des Sezessionskrieges in den nächsten 1 ½ Monaten, erfährt nach und nach die Schrecken des Krieges, findet seinen Vater und kann ihn doch nicht zurückbringen. Die Tonlage ist traurig, die eingeschobenen Reflexionen ebenso desillusioniert wie resigniert. Der Autor entlastet den Leser vom historischen Kontext weitgehend, Orte, Beteiligte und Szenarien lässt er in seiner Schilderung außen vor. Dafür widmet er sich vor allem der inneren Entwicklung des Protagonisten, der ihn mit dem abenteuerlichen

Der Junge jedenfalls folgt der Route des Sezessionskrieges in den nächsten 1 ½ Monaten, erfährt nach und nach die Schrecken des Krieges, findet seinen Vater und kann ihn doch nicht zurückbringen. Die Tonlage ist traurig, die eingeschobenen Reflexionen ebenso desillusioniert wie resigniert. Der Autor entlastet den Leser vom historischen Kontext weitgehend, Orte, Beteiligte und Szenarien lässt er in seiner Schilderung außen vor. Dafür widmet er sich vor allem der inneren Entwicklung des Protagonisten, der ihn mit dem abenteuerlichen