Communio |

Mit der Burka im Louvre

Eine paradoxe InterventionAndreas Mertin Der Louvre ist eine mythische Konstruktion – nicht erst seitdem sich das Kino seiner angenommen hat, sondern bereits seit seiner Entstehung als Schutzburg im 12. Jahrhundert.

Er war immer eine Projektionsfläche seiner Besitzer – selbst dann noch, als der Königshof 1682 nach Versailles umzog. Die französische Revolution machte aus dem Louvre das erste öffentliche Museum Frankreichs, das am 10. August 1793 eröffnet wurde. Hier wurden die Kunstschätze des Königs und des Adels zusammengetragen, sofern sie nicht geplündert oder verkauft worden waren.

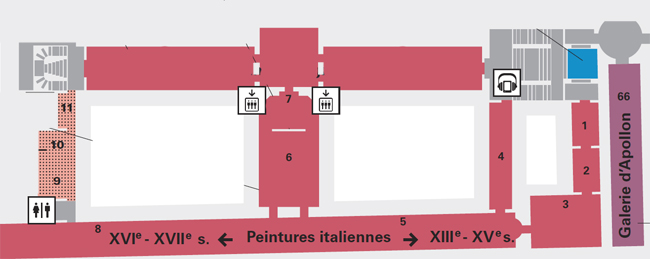

Und trotzdem geht man natürlich auch zu den Massenattraktionen des Louvre. Die Mona Lisa war nahezu vollständig von einer Menschentraube umlagert, aber wenigstens waren die umliegenden Säle nur so gefüllt, wie das Oberhausener Centro an einem normalen Verkaufstag. Und tatsächlich schlendert man heute ja auch durch den Louvre oder das Musee D’Orsay wie durch eine kommerzielle Flaniermeile. An einer Stelle gab es nun in diesem erwartbaren Szenario eine Unterbrechung, über deren Bedeutung ich mir bis heute nicht im klaren bin. Wir waren vom Saal mit der Mona Lisa in den Saal gewechselt, der der italienischen Malerei des 13. bis 15. Jahrhunderts gewidmet war.

Dort findet man – weitgehend ohne größere Besuchertraube – Leonardos Anna selbdritt, seine Darstellung von Johannes dem Täufer und andere bekannte Werke. In diesen Saal trat nun unvermittelt eine junge Frau mit einer Burka bzw. einem Niqab in olivgrün. Sie war in Begleitung eines jungen Mannes, bei dem ich eine arabische Abstammung vermutet hätte. In der Hand hatte die junge Frau ein stylisches Fotohandy, mit dem sie nun begann, die Gemälde von Leonardo und seinen Künstlerkollegen rundherum zu fotografieren. Sie hielt das Handy in die Höhe, fotografierte Anna selbdritt, kontrollierte das Ergebnis und schritt zum nächsten Gemälde, fotografierte es und ging weiter. Das an sich war schon höchst paradox. Welche Funktion die Burka bzw. der Niqab auch immer hier hatte, er schützte die Frau sicher vor den unmittelbaren Blicken der Museumsbesucher, zog aber zugleich deren Aufmerksamkeit in einem Maße auf sich, die dem genuinen Zweck diametral zuwiderlief. Ohne Burka bzw. Niqab wäre die junge Frau schlichtweg übersehen worden, so aber stand sie ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist der Louvre nun ein Ort, an dem man zurückhaltende Frauendarstellungen am Allerletzten erwarten darf. Im sich anschließenden Saal der Renaissance gibt es genug Aktdarstellungen, die sich mit der Burka nur im Rahmen einer paradoxen Intervention verbinden lassen, wofür es im Netz dann auch genügend Beispiele gibt. Was immer das Pärchen in den Louvre gebracht hatte, es stellte sich auf jeden Fall ein assoziativer Widerspruch ein. Interessant war nun die Reaktion der Museumsbesucher. An sich ist Paris ja eine extrem tolerante Stadt mit einer Vielfalt gelebter Kulturen. Aber hier stellte sich sofort eine unmittelbare Empörung ein. Nicht, dass jemand gegen den jungen Mann und die Frau vorgegangen wäre, aber überaus deutlich taten die Umstehenden ihr Missfallen durch Kopfschütteln und Mimik kund. Offenkundig war für sie der Louvre eine Institution der Freiheit und der Menschenrechte, die nun durch den Eintritt der jungen Frau mit der Burka bzw. dem Niqab in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im September 2008 hat ein Museumswärter in Venedig im Museum Cà Rezzonico am Canal Grande in einer gleichen Situation einer Burka-Trägerin den Zutritt zum Museum unter Verweis auf die mangelnde Identifizierbarkeit der Besucherin verweigert. Das löste eine Kontroverse aus, die sich über ganz Europa erstreckte.

Ich weiß nur, dass es im Internet einige Berichte über derartige paradoxe Interventionen gibt. Der Künstler Markus Kison hat an der Universität der Künste Berlin ein Projekt entwickelt, bei denen Burka-Trägerinnen ihr (reales oder virtuelles) Konterfei per Bluetooth an nahe stehende Handynutzer übermitteln können und so die Beschränkung der Burka unterlaufen. Das finde ich ein höchst interessantes Unterfangen, weil es mit vielerlei Konnotationen spielt: Urbild – Abbild, Realität – Virtualität, Verbergen – Entbergen …. Um aber auf die Burka im Louvre zurückzukommen, so bleibt zunächst der nahezu physische Widerwille, sich einer derartigen Inszenierung in einem derartigen Kontext auszusetzen. Der Protest ist geradezu unwillkürlich: das geht doch nicht! Aber warum nicht? Anders als bei der von Bazon Brock immer wieder kolportierten Geschichte, bei der in Köln eine alte Frau des Museums verwiesen wurde, weil sie vor „ihrem“ alten Altarbild weiter auf die Knie fiel und betete, hat die junge Frau im Louvre keinesfalls ein falsches oder problematisches Rezeptionsverhalten gezeigt. Sie verhielt sich so wie alle anderen Museumsbesucher mit einem Fotohandy in der Hand. War sie unpassend (undezent) gekleidet? Welcher kulturelle Code legt das fest?

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/60/am289.htm

|

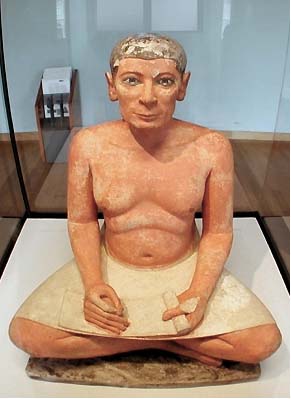

Als ich im Juni 2009 Paris besuchte, stand natürlich auch der Louvre auf dem Programm. Wegen des zu erwartenden Massenandrangs fragt man sich natürlich immer im vorhinein, ob man sich das tatsächlich antun soll, ob man sich unbedingt mit schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Menschen täglich durch die Räume bewegen muss. Aber so schlimm ist es dann wiederum auch nicht, vor allem, wenn man sich gezielt jene Bereiche des Museums aussucht, die nicht als zwingende Programmpunkte angesehen bzw. vorgegeben werden (wenn man also die Mona Lisa, die Nike von Samothrake, die Venus von Milo und einiges andere auslassen würde). Praktischerweise steuert der Flyer des Museums die Menschen direkt zu den so genannten Highlights, so dass der Rest einigermaßen erträglich ist. Insbesondere vor der Mona Lisa drängeln sich die Menschen so, als gäbe es hier ein unbekanntes Meisterwerk zu sehen bzw. zu entdecken. Aber schon beim „Sitzenden Schreiber“ in der Ägyptischen Abteilung findet sich kaum ein Besucher, so dass man Raum und Zeit hat zu überlegen, warum dieses Werk neben der Nofretete in Berlin und der Maske des Tutanchamun in Kairo zu den drei Meisterwerken der ägyptischen Kunst gezählt wird.

Als ich im Juni 2009 Paris besuchte, stand natürlich auch der Louvre auf dem Programm. Wegen des zu erwartenden Massenandrangs fragt man sich natürlich immer im vorhinein, ob man sich das tatsächlich antun soll, ob man sich unbedingt mit schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Menschen täglich durch die Räume bewegen muss. Aber so schlimm ist es dann wiederum auch nicht, vor allem, wenn man sich gezielt jene Bereiche des Museums aussucht, die nicht als zwingende Programmpunkte angesehen bzw. vorgegeben werden (wenn man also die Mona Lisa, die Nike von Samothrake, die Venus von Milo und einiges andere auslassen würde). Praktischerweise steuert der Flyer des Museums die Menschen direkt zu den so genannten Highlights, so dass der Rest einigermaßen erträglich ist. Insbesondere vor der Mona Lisa drängeln sich die Menschen so, als gäbe es hier ein unbekanntes Meisterwerk zu sehen bzw. zu entdecken. Aber schon beim „Sitzenden Schreiber“ in der Ägyptischen Abteilung findet sich kaum ein Besucher, so dass man Raum und Zeit hat zu überlegen, warum dieses Werk neben der Nofretete in Berlin und der Maske des Tutanchamun in Kairo zu den drei Meisterwerken der ägyptischen Kunst gezählt wird.

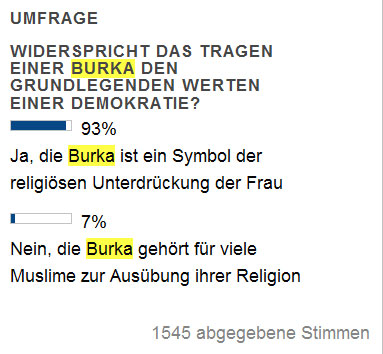

Und tatsächlich ist die Frage des Tragens der Burka in Frankreich außerordentlich kontrovers. Im Jahr 2008 hat der französische Staatsrat einer Marokkanerin, Mutter von drei französischen Kindern, die Einbürgerung unter Verweis auf ihren demonstrativen Gebrauch der Burka verweigert. Die Frau könne die Staatsbürgerschaft nicht erlangen, weil sie im Namen ihrer Religionspraxis ein Verhalten zeige, das mit den Werten der französischen Gesellschaft nicht vereinbar sei. Und in einer

Und tatsächlich ist die Frage des Tragens der Burka in Frankreich außerordentlich kontrovers. Im Jahr 2008 hat der französische Staatsrat einer Marokkanerin, Mutter von drei französischen Kindern, die Einbürgerung unter Verweis auf ihren demonstrativen Gebrauch der Burka verweigert. Die Frau könne die Staatsbürgerschaft nicht erlangen, weil sie im Namen ihrer Religionspraxis ein Verhalten zeige, das mit den Werten der französischen Gesellschaft nicht vereinbar sei. Und in einer  Ich selbst bin mir nicht sicher, ob das von mir beobachtete Geschehen im Louvre nicht eine Art Kunstaktion war bzw. hätte sein können. Der Kontrast von ostentativem Handy-Gebrauch und einschränkender Kleidung war zu überspitzt, als dass er vom selben religiösen Impuls getragen sein könnte. Nicht dass ich unterstellen würde, dass Frauen mit Burka nicht Handys nutzen würden, sondern die mit dem Handy ausgeübte Motivwahl schien mir fraglich. Unter den fotografierten Motiven waren notwendig solche, die die Grundgedanken der Burka widersprachen. Nicht einmal im Rahmen der in Europa ja gut entwickelten Dialektik von Heiliger und Hure machte das Geschehen einen Sinn. Eher schien mir das Ganze daher ein provozierender Rekurs auf das Geschehen im Museum in Venedig zu sein, ein Austesten der Reaktionen und der Grenzen in einem anderen europäischen Museum. Aber ich weiß es schlichtweg nicht.

Ich selbst bin mir nicht sicher, ob das von mir beobachtete Geschehen im Louvre nicht eine Art Kunstaktion war bzw. hätte sein können. Der Kontrast von ostentativem Handy-Gebrauch und einschränkender Kleidung war zu überspitzt, als dass er vom selben religiösen Impuls getragen sein könnte. Nicht dass ich unterstellen würde, dass Frauen mit Burka nicht Handys nutzen würden, sondern die mit dem Handy ausgeübte Motivwahl schien mir fraglich. Unter den fotografierten Motiven waren notwendig solche, die die Grundgedanken der Burka widersprachen. Nicht einmal im Rahmen der in Europa ja gut entwickelten Dialektik von Heiliger und Hure machte das Geschehen einen Sinn. Eher schien mir das Ganze daher ein provozierender Rekurs auf das Geschehen im Museum in Venedig zu sein, ein Austesten der Reaktionen und der Grenzen in einem anderen europäischen Museum. Aber ich weiß es schlichtweg nicht. Ich vermute, der Widerwille wird dadurch verursacht, dass man für sich selbst sofort weiß (oder zu wissen meint), dass es einen offenen Widerspruch zwischen der Freiheit der Kunst und der der Burka zugrunde liegenden Geisteshaltung gibt. Würde letztere sich durchsetzen gäbe es erstere nicht mehr – zumindest Werke wie Die große Odaliske von Jean-Auguste-Dominique Ingres würden auf Widerspruch stoßen. In einem Museum ist vieles möglich, denn dort werden Grenzen überschritten, aber einige Grenzen sind dabei tabu. Und dazu gehört die Burka im Louvre.

Ich vermute, der Widerwille wird dadurch verursacht, dass man für sich selbst sofort weiß (oder zu wissen meint), dass es einen offenen Widerspruch zwischen der Freiheit der Kunst und der der Burka zugrunde liegenden Geisteshaltung gibt. Würde letztere sich durchsetzen gäbe es erstere nicht mehr – zumindest Werke wie Die große Odaliske von Jean-Auguste-Dominique Ingres würden auf Widerspruch stoßen. In einem Museum ist vieles möglich, denn dort werden Grenzen überschritten, aber einige Grenzen sind dabei tabu. Und dazu gehört die Burka im Louvre.