White Cube |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Geste des weißen RaumesWhite Cube – oder: Gibt es eine Szenografie reformierten Glaubens?Andreas Mertin

Dass es aber substantielle Gründe für diese Raumgestaltung geben könnte, die nicht nur historisch, nicht nur theologisch,[2] sondern ganz konkret in der Ästhetik des Raumes begründet sind und die aus der ästhetischen Sache heraus den White Cube auch für die Gestaltwerdung des reformierten Glaubens nahe legen, wird viel zu selten beachtet und argumentativ vertreten. Solche theoästhetischen Argumente findet man aber ganz selbstverständlich in der Auseinandersetzung mit der Kunst der Zisterzienser und selbst der Kunstphilosophie Karls des Großen[3]. Das ist in der Sache aber gar nicht einzusehen, denn der Entscheidung der Reformierten liegt meines Erachtens mehr zugrunde als nur der negative Aspekt der Verweigerung und der Unterlassung prunkvoller Kirchenausstattungen (den man ja mit den Zisterziensern oder anderen Armutsbewegungen des Mittelalters teilt). Mit anderen Worten, es geht darum die Entscheidung für diese spezifische Raumgestaltung positiv zu beschreiben, als eine sich aus der religiösen Überzeugung entwickelnde Ausdrucksform, die nicht nur auf etwas verzichtet, sondern etwas formt.[4] Die Geste des weißen Raumes

Mir ist klar, dass von einer Geste im Blick auf den reformierten Kirchenbau bzw. die reformierte Raumgestaltung nur metaphorisch gesprochen werden kann, denn Kollektivsubjekte wie reformierte Gemeinden machen keine körperlichen Gesten und von einzelnen Subjekten wie etwa Calvin gibt es keine dezidierte Theorie des weißen Raumes, die dann als Raumgeste übernommen worden wäre. Trotzdem ist der Rekurs auf die Geste durchaus sinnvoll.[7] So schließt der Begriff der Geste mit ein, dass das, was darunter gefasst wird, sich rational nicht bis ins letzte aufklären lässt,[8] dass sich zwar bestimmte Motivationen benennen lassen, diese aber das Resultat / die Geste nicht umfassend erklären. Um die Geste vom unwillkürlichen Reflex oder der reinen Vernunfthandlung zu unterscheiden, muss es zudem Handlungsdispositive geben, die reformierte Gemeinde muss sich – zumindest theoretisch - auch anders entscheiden können, hätte andere Gesten wählen können.[9] Wenn man eine reformierte Kirche betritt, vermittelt sich ja einem eine Raumgeste, die sich von dem absetzt, was man als regelmäßiger Besucher christlicher Kirchen erwarten würde. Die Tür öffnet sich wie eine Handbewegung und präsentiert einen weitgehend leeren Raum. Diese Geste versteht sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht von selbst. Eine weitere Unterscheidung, die Flusser einführt, ist die zwischen „leer“ und „voll“. Die Qualität einer Geste kann von der unausschöpfbaren Bedeutung bis zur leeren Geste gehen:

Es ist eine interessante und am Ende dieses Textes zu erörternde Frage, welchen Status die „Geste des weißen Raumes“ heute in der reformierten Tradition einnimmt. Uns soll aber im Folgenden zunächst interessieren, was eine Gruppe von Menschen kommunizieren will, wenn sie uns als Geste einen weißen Raum präsentiert? Blick zurück: Die barocke HängungUm der „Bedeutung“ der Geste des weißen Raumes näher zu kommen, schlage ich in einem ersten Schritt vor, bei den Galerien, Museen und Künstlern als den prominentesten Enkeln der Geste des weißen Raumes in die Schule zu gehen, um zu lernen und zu begreifen, wie sinnvoll der White Cube ist und inwiefern der reformierte Kirchenraum als einer der bedeutenden und innovativen Beiträge zur Kulturgeschichte begriffen werden kann. Kulturgeschichtlich wäre zu fragen, warum mit Beginn des 20. Jahrhunderts in den Museen nahezu weltweit die so genannte barocke Hängung (auch Petersburger Hängung oder Salonhängung[11] genannt) zugunsten einer Raumgestaltung aufgegeben wird, die sich auf das einzelne Kunstwerk in einem weißen Raum als das Wesentliche fokussiert und damit die Erfahrung vor einzelnen ausgestellten Objekten in den Vordergrund stellt. Dazu muss man sich die Vorgeschichte genauer anschauen. Eva Nöthen ist in ihrer Arbeit zur weißen Zelle auch auf diese Vorgeschichte eingegangen:

Rezeptionsästhetisch überzeugt mich diese Lesart aber nicht ganz. Wer heute den Palazzo Pitti besucht, dem wird das Problem dieser Form von Hängung schnell klar. Nach kurzer Zeit schmerzen die Glieder und eine Konzentration auf einzelne Werke ist unmöglich. Die Nähe zum Nachbarbild verhindert zudem eine ungestörte Wahrnehmung. Deshalb scheint mir folgende Begründung in der Wikipedia wesentlich plausibler und nachvollziehbarer zu sein:

Am deutlichsten wird dieser Gestus der Beeindruckung, wenn wir uns Bilder von Kunstkammern und Kunstgalerien von Frans Franken d.J. (1581-1642) oder David Teniers d.J. (1610-1690) anschauen. Hier kommt es nicht mehr auf das einzelne Werk an, sondern auf die Summe bedeutender Werke, die der Fürst angehäuft hat.

Frans Francken d.J. ---------- David Tenier d.J. Inzwischen ist diese Hängung überholt. Selbst dort, wo wie in den Uffizien in Florenz extrem viel zu zeigen ist, herrscht heute eine deutlich reduzierte Form der Kunstpräsentation vor.

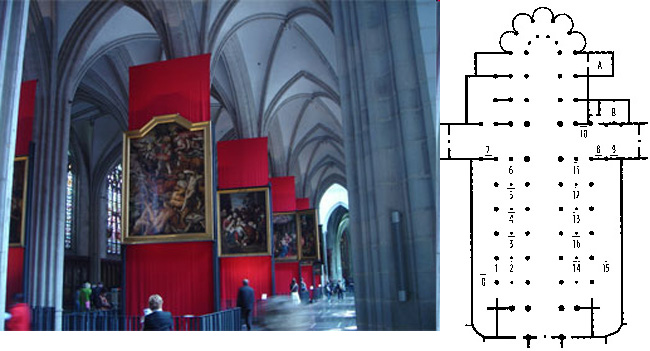

Johann Zoffany, Uffizien, 1772-78 --- Uffizien, Hängung heute (Google Art Project[14]) Eine verwandte Form der Petersburger Hängung hat es nun auch historisch in den großen Kirchen gegeben. Man muss sich deren Innenausstattung ganz anders vorstellen als wir es heute gewohnt sind – insbesondere nach dem II. Vatikanum.[15] Kirchen waren früher bis in die Bänke hinein von vorne bis hinten mit Altarbildern bestückt. Je mehr und je mehr bedeutungsvolle Bilder, desto wichtiger die Kirche. Die große Nikolaikirche in Stralsund zum Beispiel, bis heute ein Paradebau der Backsteingotik, war zu ihren besten Zeiten mit 56 Altären mit entsprechenden Altarbildern ausgestattet. Das heißt, an nahezu jeder Säule war ein Altarbild platziert. Wer die Kirche betrat, wurde so mit einer Überfülle visueller Kommunikation empfangen, eine Fülle, die einen erschlagen kann und einem auch die Orientierung erschwert.

Die Liebfrauenkathedrale in Antwerpen, heute ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, ist ein ähnliches Beispiel. In den letzten Jahren wurden im Rahmen einer Ausstellung noch einmal 16 der heute im Museum befindlichen Altarbilder an ihren Ursprungsort zurückgeführt und man bekam einen Eindruck von der Fülle der Bilder (s. Abb. und Grundriß).[16] Interessant ist, dass die Museumsleitung mit den roten Fahnen wenigstens ansatzweise eine Beruhigung in die Wahrnehmung der Einzelbilder bringen wollte, um die Fokussierung auf das konkrete Werk zu fördern. Ursprünglich waren derartige Sehhilfen natürlich nicht vorhanden. Was heute ein ganzes Museum füllen würde (oder wenigstens drei Säle eines Museums) war damals ein normales Bildprogramm einer Kirche. Und jedes dieser Bilder sollte nicht nur über ein biblisches Ereignis wie die Geburt Christi, die Anbetung der Hirten und Könige, die Predigt des Johannes, die Begegnung des Evangelisten Lukas mit Maria oder die Kreuzigung Auskunft geben, sondern zugleich etwas vom Stifter und Auftraggeber erzählen, weshalb es komplex mit dem Arbeitsfeld der beauftragenden Gilden und Zünfte verknüpft wurde. Die Tafelbilder waren also nicht nur visuelle Kommunikation von Religion, sondern zugleich eine frühe Form der großen Werbebilder, die heute unsere Innenstädte zieren bzw. verunstalten. Dagegen ist der White Cube eine Erholung, weil er ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. White CubeWer die Entwicklung von der Salonhängung zur Geste des weißen Raumes auch intellektuell nachvollziehen will, muss einem der Schlüsseltexte der Moderne folgen, in diesem Falle der berühmten Aufsatzfolge von Brian O'Doherty zum White Cube.[17] Der uns interessierende Text dieser Folge ist gar nicht wegen seiner normativen Kraft bedeutsam, sondern weil er den Leserinnen und Lesern seinerzeit die Augen öffnete zum Verstehen ihrer eigenen Wahrnehmungen in Museen und Galerien. Warum hatten sie sich eigentlich auf den weißen Raum eingelassen? In O’Dohertys Text heißt es programmatisch:

Der wesentliche Aspekt, den O’Doherty hervorhebt, ist zunächst die Möglichkeit, das Kunstwerk, dem die Aufmerksamkeit gelten soll, auch ungestört wahrzunehmen. „Optimale Bedingungen“ für die Rezeption würde man das wohl heute nennen. Schau genau hin – das ist der Gestus. Aber, und das ist der zweite Aspekt – mit dieser Geste geschieht mehr, als nur Aufmerksamkeitssteigerung. Überraschenderweise verleiht diese Geste dem ganzen Raum – der Weißen Zelle bzw. dem White Cube – eine „gesteigerte Präsenz“. Bei einem Galerieraum dagegen, der leer ist, verpufft diese Geste, der Raum wird leer und schal. Erst wenn ein Kunstwerk darin präsent ist, wird die Geste sinnvoll – was ja auch der Sinn von Gesten ist: sie verweisen auf etwas. Auch Räume mit barocker Hängung verweisen auf etwas – nur eben nicht auf das Kunstwerk und den Künstler, sondern auf den Kontext und den Sammler. Die Frage ist, was Sinn und Zweck des religiösen Raumes ist. Wenn man die Beschreibung von O’Doherty liest, dann gibt es darin natürlich einige Zuschreibungen, die zum traditionell überlieferten Verständnis des Kirchenraumes in reformierter Perspektive quer zu stehen scheinen oder auch inkompatibel sind. Das gilt etwa für die Rede von der Heiligkeit der Kirche oder vom Kultraum. Da präfiguriert die reformierte Tradition Begriffe wie Versammlungsraum und sie vermag eine wie auch immer geartete substantielle Heiligkeit von Räumen nicht zu entdecken, geschweige denn anzuerkennen. Hier ist die von Johannes Calvin in der Institutio formulierte Abwehr gegen bestimmte Raumgesten historisch wirksam geworden. Im Kapitel über das Gebet und hier über das gemeinsame Gebet schreibt er:

O’Dohertys Verwendung der Begriffe Kultraum bzw. Heiligkeit der Kirche in seinem Text über den White Cube scheint mir allerdings weitgehend formal-assoziativer Art zu sein und nicht von den konkreten religiösen oder theologischen Füllungen abzuhängen. Eher spiegelt es ein kunsthistorisches Verständnis des religiös genutzten Raumes und orientiert sich an konventionellen Zuschreibungen, aber vielleicht auch an Eigenbeschreibungen aus lutherischer, katholischer oder orthodoxer Tradition. Schließlich ist die Rede vom Kultraum und von der Heiligkeit der Kirche selbst dort verbreitet, wo man es seit Paulus (1 Kor 3, 9b.16 : „Ihr seid Gottes Bau ... Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt?") besser wissen sollte. In der architektonischen Fachsprache ist der Begriff des Sakralraumes Konvention, alternative Begriffe wie „religiöser Raum“ haben sich nicht ausgebildet.[20] Gehen wir Brian O’Dohertys Text noch einmal kurz durch und versuchen wir ihn für den Versammlungsraum der reformierten Gemeinde zu transformieren:

Man merkt schnell, dass an ein einigen Punkten der Übertragung des Ausgangstextes von O’Doherty durchaus Umschreibungen bzw. Präzisierungen notwendig sind und auch das vorausgesetzte Handlungssubjekt variiert. So gibt es kein wirkliches Interesse daran und auch keine Notwendigkeit, im ästhetisch reduzierten reformierten Versammlungsraum die Fenster abzudunkeln, weil die Welt demonstrativ ausgeschlossen werden sollte.[21] Zwar bildet auch der reformierte Versammlungsraum durchaus ein so genanntes Heterotop im Foucaultschen Sinne aus,[22] aber es geht nicht um die Konstruktion eines ästhetisch strikt von der Welt abgeschlossenen Ortes. Während in der Bildenden Kunst die Welt im Kunstwerk erschlossen ist und deshalb nicht noch zusätzlich von außen in das Werk eingebracht werden soll[23], ist die Konstruktion im Kirchenraum etwas anders. Er ist weder Spiegel oder Vorschein des himmlischen Jerusalem wie in der cluniazensischen Tradition[24] noch symbolischer Spiegel der Welt, sondern allein ein abgegrenzter Raum zum bewussten Vollzug der Gebete und der Andacht. Und so muss auch beim letzten Satz das Handlungssubjekt geändert werden, denn der begrenzte Raum dient gerade nicht dem Eigenleben Gottes bzw. der Verortung Gottes im konventionellen Sinn (Calvin: .. müssen wir uns aber auf der anderen Seite hüten, sie nicht etwa ... für Gottes eigentliche Wohnstätten zu halten).

Die anderen Zuschreibungen des Textes von Brian O’Doherty geben aber nicht nur die Entwicklung des modernen Ausstellungsraumes, sondern auch die Grundintention des reformierten Versammlungsraumes durchaus präzise wieder. Der Raum ist jedes Mal kein Selbstzweck, er ist zugleich aber auch nicht einfach nur leerer Raum, sondern gestalteter, ja gestalterisch verdichteter Raum. Er hat – so würde man heute eher sagen – eine spezifische Atmosphäre.[26] Und was in O’Dohertys Text sehr gut zum Ausdruck kommt, ist, dass es keiner zusätzlichen räumlichen oder künstlerischen Ausstattungsstücke zur Verstärkung bedarf, um die Konzentration aufs Wesentliche zu fördern, ja dass derartige Ausstattungsstücke dem erwünschten Wahrnehmungs-, bzw. Konzentrationsprozess nur im Wege stehen. Exkurs I: Kleiner Blick zurück nach vorn

Aber der Bruch mit der kirchlichen Prachtentfaltung, der sich mit Bernhard von Clairvaux andeutet und vollzieht, ist tiefergehender als nur die homiletisch begründete Sorge, dass die Gemeinde denn auch konzentriert der Predigt folgen möge. In der Sache äußert sich ein abgründiger Zweifel daran, ob man mit Ostentation – mit der zur Schau gestellten Herrlichkeit der Welt - etwas bewirken kann: „Wisset, dass es drei Dinge gibt, deren Anblick dem Allerhöchsten besonders missfällt: die allzu ausgedehnten Ländereien, der Luxus der Bauwerke und schließlich die Künstelei unnützer Ausschmückungen im geistlichen Gesang“ heißt es im großen Exordium von Citeaux.[30] In der Jugendzeit des Bernhard von Clairvaux galten, so schreibt Georges Duby in seinem Buch über die Kunst der Zisterzienser, noch andere Grundsätze: Ein Kloster symbolisierte das himmlische Jerusalem:

Persönliche Armut für das reiche Lob Gottes. Aber mit dem Umschlag von der Romanik zur Gotik beginnt auch das Fragen danach, ob diese am Schmuck und an der Ausstattung orientierte Geste das letzte Wort sein kann:

Die Ablehnung der ostententativen Ausstattung der religiösen Räume durch Bernhard von Clairvaux hat zwei Motivationen. Zum einen die selbstgewählte Armut der Zisterziensermönche, die sich nicht mit dem Reichtum der Bilder verträgt.

Auch Petrus Abaelardus (1079-1142), sonst eher Bernhards Gegenspieler, vertritt eine puristische Position in der Frage der Ausstattung von Kirchen und Klöstern. Im achten Brief an Heloise, in dem er sich mit den „Regula sanctmonialium“ beschäftigt, schreibt er:

Beide Positionen sind Reaktionen auf den überbordenden und zur Schau Reichtum der Klöster, der nicht der Frömmigkeit und der Andacht dient, sondern die Gläubigen von der wahren Andacht fortführt. Der Verzicht bezog sich aber nicht auf die Architektur wie wir an der Kunst der Zisterzienser sehen, nicht auf die Musik, nicht auf die Literatur oder das Wort. Es ist eine bestimmte Form visueller Verdinglichung, die abgewiesen wird. Armut und ZeichensetzungDreihundert Jahre später wird die Reformation in einer in dieser Sache durchaus verwandten Situation ähnlich reagieren: gegen die ostententative Zuschaustellung kirchlichen, d.h. vor allem päpstlichen, bischöflichen und klösterlichen Reichtums wird sie mit der Besinnung auf das Ursprüngliche, das Zweckhafte, das Notwendige antworten. Und wie die Reformbewegungen zuvor wird sie sich nicht gegen die Musik, die Literatur und das Wort wenden, sondern vor allem gegen Stiftungsaltäre und ihre Altar-Bilder und Skulpturen, die bestimmte Heilsfunktionen erfüllen sollen. Anders als zur Zeit der Zisterzienser wird es dieses Mal allerdings kaum Möglichkeiten für neue Bauten geben, sondern eher um Reinigungsprozesse in vorhandenen Räumen und Gebäuden. Die übernommenen Kirchen müssen kritisch gesichtet werden, was den neuen religiösen Erkenntnissen entspricht und was nicht. Das führt uns zurück zu Calvin und seinen Argumenten in der Institutio. Im 4. Kapitel des 4. Buches kommt Calvin im Kontext der Ämter und Aufgaben der Kirche auch auf den Kirchenschmuck zu sprechen und auf das Geld, das die Bischöfe für die Armen erhalten. Er setzt dabei wie Bernhard von Clairvaux eine strenge Relation zur gebotenen Fürsorge für die Armen:

Maßvolle Schlichtheit – das ist das Gebot, das von der Alten Kirche in ihrer ursprünglichen Form ausgeht. Dem stellt Calvin die Realität der Verwendung der Gelder für die Armen durch die Bischöfe gegenüber:

Nun ist das Argument der Armenfürsorge, so bedeutungsvoll und unverzichtbar es an sich ist, im Blick auf die Raumfrage und die Geste des weißen Raumes ja doch nur von sekundärer Relevanz. Zunächst einmal sagt es nicht viel mehr als: möglichst kein Luxus in Bau- und Ausstattungsfragen und stattdessen in jedem Falle eine verantwortete Diakonie. Es sagt aber noch nicht, wie der Raum, der mit den sinnvoll zur Verfügung stehenden Geldern gestaltet wird, auszusehen hat. Es sagt nur, eine Vergeudung von Geldern für den Kirchenbau, für die Zurschaustellung ist nicht angesagt. Was er aber sagt, ist, dass in der Gestaltung des Raumes die Armen auch nicht ausgeschlossen sein sollen, so dass sie sich schämen müssten, einen Prunkraum zu betreten. Exkurs II: Eine Karfreitagspredigt im PetersdomAm Karfreitag 2013 hielt der Kapuziner Raniero Cantalamessa, seit 1980 päpstlicher Hofprediger, in Anwesenheit des neu gewählten Papstes Franziskus eine Predigt im Petersdom. Und in dieser Predigt kommt er auf Franz Kafkas Parabel „Eine kaiserliche Botschaft“[37] zu sprechen und nennt sie eine Erzählung, „die einer starken religiösen Parabel gleichkommt und fast prophetisch klingt, wenn man sie am Karfreitag hört“. Ich finde seine Predigt raumtheologisch – und gerade vor dem Hintergrund, dass sie ausgerechnet im Petersdom gehalten wurde – nicht uninteressant, auch wenn sie sich weniger auf den Kirchenraum an sich, als vielmehr auf die Kirche im Allgemeinen bezieht. Unter konservativen Traditionalisten der katholischen Kirche, die der Piusbruderschaft nahestehen, wurde diese Predigt dennoch als „radikal-calvinistisch“ bezeichnet.[38] Cantalamessa zieht aus Kafkas Parabel folgende Schlussfolgerungen:

Das Gebäude (der Kirche) in den einfachen und klaren Zustand zurückzuführen, den es gleich nach seiner Erbauung besaß – das ist nicht nur ein franziskanisches, sondern durchaus ein reformatorisches/reformiertes Anliegen; all den Ballast beiseite zu räumen, der den Blick auf die jesuanische Botschaft versperrt, auch. Reformierte StichworteDie in dem bereits oben zitierten Text zum Gebet und zur Funktion des Kirchengebäudes von Johannes Calvin in der Institutio dazu gegebenen Stichworte lauten:

Johannes Calvin benennt auf diese Art und Weise drei positive und drei negative Kriterien. Wenn man das als eine Art von impliziter reformierter Kriteriologie für die Raumgestaltung begreift, dann ist es schon einigermaßen trennscharf und erlaubt, verschiedene Raumkonzepte voneinander abzusetzen. Es ist zunächst einmal eine vehemente Bestreitung der Möglichkeit einer baulichen Fixierung der Differenz von Sakralem und Profanem. Mit den Worten von Kurt Marti könnte man sagen: Christus ist die Befreiung (nicht nur) der Bildenden Künste zur Profanität.[40] Interessant ist, dass Calvin hier etwas anders optiert, als das Zweite Helvetische Bekenntnis der Reformierten von 1566[41]:

Dann aber herrscht wieder Einigkeit in den Intentionen, so dass man das „heilig“ vielleicht auch im Sinne von der Heiligung des Menschen lesen kann:

Implizit erlaubt die Kriteriologie von Johannes Calvin jedenfalls durchaus ein positives bauästhetisches Programm. So kann man im Blick auf den Kirchenraum fragen:

Interessant ist an dieser Stelle vielleicht noch der Blick auf das von Wolf und Albertz 1941 herausgegebene „Kirchenbuch. Ordnungen für die Versammlungen der nach Gottes Wort reformierten Gemeinden deutscher Zunge“. Dort heißt es zum Versammlungsraum:

Hier wird noch einmal bündig zusammengefasst, worum es geht. Nebenbei gesagt: Die Kriterien problematisieren auch sehr viel, was bis heute stillschweigend als unproblematisch für den Kirchenraum angesehen wird. Es geht nicht um die stille Andachtsstätte, sondern um einen gemeinschaftsstiftenden Raum, der als öffentlich und für die Öffentlichkeit gedacht ist. Der Raum ist keine leere Schachtel, sondern muss derartig inszeniert sein, dass die gemeinschaftliche Andacht gefördert wird. Der Verzicht auf die Ausschmückung ist kein religiöser Selbstzweck und auch kein Gesetzeswerk, er darf nicht zur demonstrativen Geste des Verzichts verkommen. Er ist vielmehr positiv gesetztes Gestaltungselement. Der Raum soll darüber hinaus die Menschen nicht klein machen. Es geht also nicht, um auf die moderne Variante der ‚mystischen‘ Ostentation zu sprechen zu kommen, um die Inszenierung einer Erhabenheit im ästhetisch-reduzierten Modus religiöser Überwältigung. Die elementare Schlichtheit dient nicht der Erzeugung eines mystischen Gefühls, hier sei etwas Religiöses präsent. Es geht im reformierten Kirchenbau explizit nicht um die „Sakralität der Leere“[44] – das scheint mir eher ein katholisches Moment zu sein, insofern das Heilige dann wieder doch vorfindlich ist, jetzt eben nur in einem leergeräumten Raum. Das ist zum Beispiel die Gefahr des noch vorzustellenden Kirchenraums von Tadao Ando, der inzwischen mehrere Nachfolger gefunden hat. Hier wird das Religiöse/Heilige wieder räumlich und nicht kommunikativ evoziert. Man bringt das Heilige nicht ein, sondern wird mit ihm konfrontiert. Das ist gerade nicht der Sinn. Problematisch wird anhand dieser Kriterien aber auch die vertraute, oft nur implizite Konzeption des Versammlungsraums im Sinne einer Wegekirche. Es gibt kaum moderne systematische Reflexionen der Strukturierung des reformierten Kirchenbaus, die etwa an die Reflexionen katholischer Architekten und Liturgiker nach dem II. Vatikanum heranreichen würde. Historisch hat man nach der Reformation dort, wo man eine Kirche übernommen hat, oftmals nur in die grundsätzliche Laufrichtung der Kirche eingegriffen, sozusagen bewusst anti-katholisch eine Querausrichtung vorgenommen. Wenn aber das eigentliche Problem der Wegekirche weniger der Longitudinalbau ist, sondern die architektonisch und ästhetisch bewirkte Hervorhebung des Pfarrers bzw. des Amtes, dann ist mit der Querausrichtung noch nichts Entscheidendes gewonnen. Hier ist die katholische Entwicklung nach dem II. Vatikanum mit ihren Ideen zur ellipsoiden Raumstrukturierung einen deutlichen Schritt weiter gegangen und hier müssen reformierte Raumkonzepte heute anknüpfen. Das ist vor allem deshalb sinnvoll, weil hier sich eine positive Gestaltungsform entwickelt hat, die nicht nur mit den historischen Eigenbauten der reformierten Tradition kompatibel ist, sondern auch das reformatorische Anliegen der Orientierung an der Gemeinde aufgegriffen hat. Wenn man neue Bücher zum Kirchenbau der Gegenwart[45] anschaut, kann man ja durchaus auf ästhetischer Ebene das Gefühl haben, hier würde de facto reformierter Kirchenbau umgesetzt – was katholische Traditionalisten den Architekten im Gefolge des II. Vatikanums ja auch dezidiert vorwerfen. Gestimmte Schönheit?Sicherlich kann und sollte man vom Versammlungsraum eine Form der Stimmigkeit, der Übereinstimmung mit der Theologie der Gemeinde fordern. Es macht wenig Sinn, wenn die Ästhetik des Kirchenraumes sich in einem ständigen Konflikt mit der Theologie der Gemeinde befindet. Nicht so ganz eindeutig war und ist die Frage, ob der Kirchenraum und vor allem der reformierte Versammlungsraum auch unter das Etikett „Schönheit“ fallen sollte. Schönheit war im 20. Jahrhundert zu einer Vokabel für Kitsch verkommen, die man tunlichst vermieden hat. Zur Erinnerung: Noch 1979 schrieb Kurt Marti unter dem bezeichnenden Titel „Vermisstenanzeige“ in der Zeitschrift reformatio:

Das hat sich allerdings wenige Jahre später dramatisch geändert. Es folgte nicht nur das ästhetische Jahrzehnt in der Philosophie,[47] sondern auch in der evangelischen Theologie setzten sich Theologen intensiv mit der Schönheit und allgemein mit ästhetischen Fragen auseinander.[48] Eberhard Jüngel schrieb 1984 zwar noch „Auch das Schöne muss sterben“[49], aber Horst Schwebel widersprach dem 1988, indem er auf die je diskursspezifische „Wahrheit der Kunst – Wahrheit des Evangeliums“ verwies.“[50] Umfassend hat sich dann Anfang der 90er-Jahre Matthias Zeindler im Rahmen seiner Studie zu „Gott und das Schöne“ mit dem Schönen in der kirchlichen Praxis auseinandergesetzt – nicht zuletzt auch am Beispiel des Kirchenbaus.[51] Zeindler suchte eine Theologie der Schönheit zu entwerfen und „Wahrnehmung und Gestaltung von Schönheit als integrierenden Bestandteil glaubender Existenz“ zu erschließen. Im Blick auf den Kirchenbau lautet seine Ausgangsfrage: Was heißt es, eine schöne Kirche zu bauen? Und er fährt fort:

Zeindler unterscheidet im Blick auf die Kirchenraumgestaltung drei Ebenen: die funktionale Ebene, die symbolische Ebene und die ästhetische Ebene. Die funktionale Ebene betrifft nicht nur rein architektonische Fragen, sondern auch das Raumprogramm: wofür wird der Raum genutzt, ist er nur dem Gottesdienst vorbehalten oder gibt es zusätzlich andere Nutzungsfunktionen? Die symbolische Ebene betrifft die ‚Botschaft‘ eines Raumes, heute würde man sagen, seine Atmosphäre:

Die ästhetische Ebene entwickelt sich, wie Zeindler hervorhebt, nicht auf direktem Wege aus den beiden vorherigen Ebenen. Hier ergeben sich zahlreiche offene Gestaltungsmöglichkeiten. Und auf dieser Ebene sieht Zeindler auch die Schönheit verordnet:

Nun ist Schönheit seit dem 20. Jahrhundert, eigentlich aber schon seit der Frühzeit des Christentums ein komplexes Phänomen, vor allem dann, wenn mit dem Christentum das Hässliche schön wird.[55] Im Sinne einer Zuschreibung im Bereich des Ästhetischen (als interesseloses Wohlgefallen im Sinne Kants) sind auch das Orgien-Mysterien-Theater von Herman Nitsch und Werke von Francis Bacon „schön“, Auf dieser komplexen Ebene des in der Moderne fortentwickelten Schönheitsbegriffs wird gerade die Diskussion um den Kirchenraum wieder interessant. Die andere Frage, die Kant schon in der Kritik der Urteilskraft gegenüber den Kirchengebäuden aufwirft, ist die, ob das Schönheitsurteil bei diesem Gegenstand jemals ein freies oder doch immer nur ein angewandtes Geschmacksurteil sein kann.

Folgt man Kant, wird man beim Kirchenraum nicht zu einem freien Geschmacksurteil „schön“ kommen können. Das ist auch die Begründung für die Konflikte zwischen Kunst und Kirche im Verlaufe der Jahrhunderte. Die Mehrzahl der Urteile sind eben angewandte Geschmacksurteile, die die Schönheit des Betrachteten im Blick auf seinen Zweck beurteilen. Der Kirchenraum, so viel wird klar, wird in aller Regel (von raren Ausnahmen abgesehen, bei denen angewandtes und freies Geschmacksurteil zusammenstimmen) unter Berücksichtigung seines Zwecks als schön beurteilt werden. Es geht also um stimmige Schönheit. Der Kirchenraum bzw. der Versammlungsraum sollte im Blick auf seinen Zweck schön genannt werden können. Aber davon einmal abgesehen: Was mir mit dem Rekurs auf die Geste des weißen Raumes vorschwebt, ist der Sache nach eine substantielle Verbindung der von Zeindler beschriebenen zweiten und dritten Ebene, also des Symbolischen und des Ästhetischen. Auch Zeindler schreibt von ihrer engen Verbindung: „Wie das Symbolische eine ästhetische Dimension hat, so das Ästhetische immer auch eine symbolische, so dass eines nicht ohne das andere bedacht werden kann.“ In der Geste wird m.E. beides zusammengebracht, ohne dass man es präzise trennen könnte. In der räumlichen Geste steckt mehr als bloß eine ästhetische Erscheinung, aber auch mehr als bloß ein symbolisierender Akt. EinwändeVerschiedene Einwände sind noch zu erörtern: ob die Raumfrage nicht vor allem eine Frage an die gestaltenden Architekten ist; ob die Raumfrage nicht im Wesentlichen nur eine Frage der Rezeption und der gelebten Spuren im Raum ist; ob die Raumfrage nicht nur aus Angst vor der Fülle und der Welt entschieden wird. Produzent / ArchitektenDer erste Einwand könnte lauten, dass alles nur eine Frage der Architektur sei und es deshalb ausschließlich die Architekten als Fachleute sein sollten, die über die Raumgestaltung entscheiden sollten. Man könnte entsprechende Äußerungen Friedrich Daniel Schleiermachers in diesem Sinne verstehen. Schleiermacher schreibt:

Könnte man den Anfang noch im Sinne der theologischen oder gemeindlichen Rahmensetzung interpretieren, aufgrund derer dann Fachleute die Gestaltung übernehmen, so steht am Ende doch etwas anderes. Raumgestaltung ist eine Nebensache, nicht Teil des Kultus selbst. Schleiermachers Einwand ist ganz interessant. Fortschrittlich ist er darin, dass er das Problem nicht ohne Fachleute lösen möchte, zu liberal allerdings in der Anschauung, die Gestaltung des Raumes unterliege nur insofern Kriterien, als der Raumeindruck nicht gestört werden soll. Von Schleiermacher hätte ich erwartet, dass er den dialektischen Zusammenhang von Form und Inhalt, der ja seit der Entwicklung der Ästhetik im 18. Jahrhundert viel bewusster geworden war, präziser bedenkt. Da war Calvin wesentlich weiter, indem er Theologie und Ästhetik miteinander verknüpfte. Es ist klar, dass Schleiermacher vor allem das Problem depotenzieren will, indem er sagt, eigentlich müssen wir doch nur die besten Architekten bitten, im Rahmen unserer theologischen Vorgaben tätig zu werden. Aber durch diesen Akt der Depotenzierung verliert er die Bedeutung der Geste des weißen Raumes aus den Augen. Theologisch (und zugegebenermaßen etwas überzogen) könnte man mit Psalm 118 sagen: Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. In der Geste des weißen Raumes teilt sich mehr mit, als nur eine Handlung des Verzichts oder der Weglassung. Die Geste des weißen Raumes ist die dem Inhalt angemessene Form. Die Geste ist dann aber auch nicht etwas, was quasi einem ‚verpasst‘ werden kann, was von außen gestaltet werden kann, sondern gehört zum Lebensausdruck der Gottesdienst feiernden Gemeinde. Rezipient / BesucherWie aber steht es mit dem Rezipienten? Rainer Volp hat 1991 über den ästhetischen Horizont als Schlüssel spiritueller Selbstfindung und Vergemeinschaftung gesprochen und gegen ein verkürztes Verständnis des Sakralraumes plädiert:

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Volp an dieser Stelle folgen kann, vielleicht verstehe ich ihn auch nicht ganz. Bei aller Sympathie für das Argument, dass sich letztlich in der Rezeption die Frage nach der „Heiligkeit“ entscheidet, so bin ich mir doch zugleich über die Kontextabhängigkeit von Reaktionen im Klaren. Denn woran machen Menschen fest, dass bestimmte Räume heilig seien? Und können bestimmte Inszenierungen nicht auch eine nach theologischen und hier nach den Kriterien reformierter Theologie falsche Auffassung vom Heiligen fördern? Ja muss man nicht erwarten, dass nach 1500 Jahren zumindest doch irreführender Lehre über Heilige Orte und heilige Räume die Menschen zwangsläufig falsche Rezeptionsmuster ausgebildet haben? Wenn die Frage nach der Besonderheit des christlichen Gottesdienstraums sich nur eruieren lässt, indem man die Reaktionen der Besucher untersucht, dann geben die Ergebnisse ja nur darüber Auskunft, welche Konventionen bezüglich des religiösen Raumes herrschen. Vielleicht wird die „Geste“ des reformierten Versammlungsraumes deshalb in der Öffentlichkeit missverstanden, weil der Maßstab weiterhin der heilige Ort in katholischer Tradition ist? Welche Schlussfolgerungen müsste man daraus ziehen, wenn sich die Mehrzahl der Menschen Götterbilder und überschwängliche Rauminszenierungen für den Gottesdienst wünschen würden? Wie wenig lösungsweisend, wenn auch aufschlussreich eine derartige empirische Untersuchung der Rezeption sein kann, möchte ich an einem etwas älteren Beispiel aufzeigen. Exkurs III: Eine empirische Befragung zur Rezeption

Konzentriert man sich auf die Feier eines normalen Gottesdienstes, dann fällt auf, dass die einzelnen soziologischen Gruppierungen sehr unterschiedlich reagieren. Bei den Jüngeren treten die kunsthistorisch ausgezeichneten Raumformen stark zurück, während sie von den Älteren bevorzugt werden. Eine ähnliche Schere gibt es auch beim Geschlecht. In ihren Urteilen verwandt sind offensichtlich über 60-jährige, Frauen und regelmäßige Kirchgänger einerseits, sowie 20-29-jährige, Männer und Nichtkirchgänger andererseits. Der Vergleich der Kollegiumskirche mit der gotischen Kirche zeigt einige interessante Details. So nähern sich beide Raumformen für die Gruppe der 16-20jährigen deutlich an. Ähnliches gilt für die Gruppe mit Abitur und - mit Abstrichen - die Gruppe der Nichtkirchengänger. Eine weitere interessante Differenz ergibt sich in der Bewertung der gotischen bzw. der klassizistisch-barocken Kirche. Wieder treffen wir auf das schon erwähnte Ensemble der Männer, der Jüngeren, der Gebildeten und der Nichtkirchgänger, die in diesem Falle eher die gotische Inszenierung bevorzugen, während das alternative Ensemble der Frauen, der Älteren, der regelmäßigen Kirchgänger die klassizistisch-barocke Inszenierung präfigurieren. Und schließlich gibt es für alle Beteiligten im Bereich der VELKD offensichtlich zwei religiös unattraktive Bauformen: Das ist der Gemeindesaal in einfachster Ausstattung und merkwürdigerweise die alte Dorfkirche. Sie erreichen in ihren besten Werten nicht die schlechtesten der kunsthistorisch ausgezeichneten Räume. Ganz offensichtlich wird Bausprache auch bei jenen Konfessionen, die nicht einer schlichten Bauweise verpflichtet sind, äußerst vielfältig rezipiert. Männer nehmen Räume anders wahr als Frauen, Junge anders als Alte, Distanzierte anders als Verbundene. Vermutlich wird es auch im Blick auf die Heiligkeit oder Schönheit des Raumes derartig divergente Beurteilungen geben. Angst vor der Fülle?In seinem Buch „Civitas. Die Großstadt und die Kultur der Unterschiede“[60] kommt Richard Sennett auch auf den „protestantischen Raum“ zu sprechen, den er im Wesentlichen an den amerikanischen Puritanern exemplifiziert. Dabei unterstellt er den Puritanern Angst vor der Fülle, zwanghafte Neutralisierung der Umwelt, ein unlesbares, ungreifbares Inneres und der Wunsch nach Durchsetzung der eigenen Macht. Ein ziemliches Sammelsurium kritischer Beschreibungen, vor allem aber verbreiteter Stereotype also. Auf der positiven Seite steht dagegen allenfalls der radikale Individualismus. So vermag Sennett es nicht, sich vom Duktus der negativen Wertung zu lösen. Das protestantische Gedankengut konnotiert er unmittelbar mit einem „unglücklichen Bewusstsein“.

Für dieses plakative Bild nimmt er auch Inkonsistenzen seiner Argumentation in Kauf.[62] Zunächst aber beschreibt er die Verortung der Gottesbegegnung im katholischen Ordo:

Gott ist hier nicht der ganz Andere, sondern „für das Auge erkennbar“ und lesbar im Raum. Interessant ist, dass Sennett hier ohne kritische Konnotation die negative Bewertung der Weltlichkeit durch die katholische Kirche beschreibt, wo er im selben Kontext den Puritanern die Abwertung der Außenwelt vorwirft. Während sich das katholische Denken auf die Suche nach einer physisch greifbaren Zuflucht macht, um sich einer Autorität anzuvertrauen,[64] setzt das protestantische Denken auf eine moderne Weltwahrnehmungsweise. Aber selbst da, wo Sennett die herausragende Leistung der Puritaner beschreibt, vermag er es nur pejorativ:

Das Bild von der leeren Leinwand ist ja zutreffend, aber es ist gerade nicht Angst vor der Fülle, sondern Öffnung zur Gestaltungsmöglichkeit und vor allem Wahrnehmung der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Die Geste des weißen Raumes ist eine offene Geste. Gesten im weißen Raum1959 fragt die Schweizer Architekturzeitschrift Werk mehrere Schweizer Theologen zu ihren Vorstellungen zum Kirchenbau. Unter anderen antwortete Karl Barth:

Karl Barth bevorzugte also die schlichteste aller denkbaren Lösungen / Gesten für den Kirchenraum, es ist zugleich die, in der der weiße Raum am elementarsten zur Geltung kommt: ein Zentralbau mit konzentrischer Bestuhlung und einem Tisch, der zugleich als Predigtstätte, Abendmahlstisch und Taufort dient. Besondere Hervorhebungen sind – mit Ausnahme der konzentrischen Anordnung - nicht notwendig. Die konkrete Gestik entfaltet sich quasi im Vollzug des Gottesdienstes. Aber es lassen sich natürlich im weißen Raum auch andere Gesten denken, welche dann die grundsätzliche Ausrichtung, die Bestuhlung oder auch die Kanzel betreffen könnten. Der Kanzelaltar

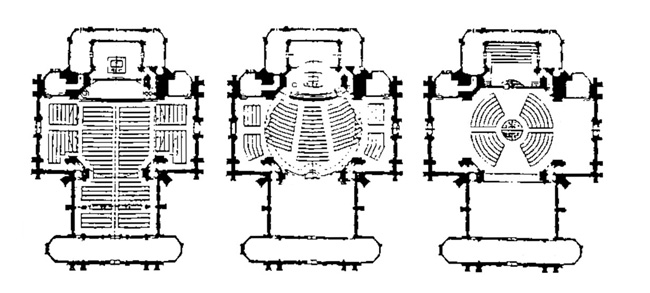

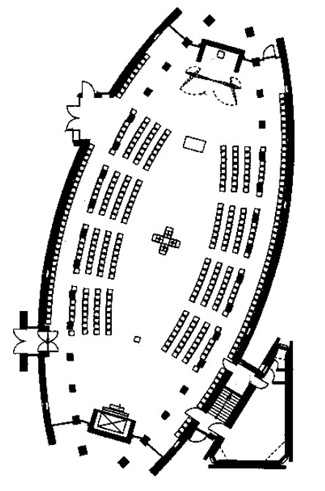

RaumordnungSchon die gerade abgebildeten Beispiele der reformierten Kirchen mit Kanzelaltar variieren bei den Gesten im Raum, vor allem im Blick auf die Organisation des Bewegungsablaufs des Gottesdienstteilnehmers in der Kirche:

Darüber hinaus sind aber, wie aus der Bemerkung von Karl Barth deutlich wurde, weitere räumliche Gesten sinnvoll. Bei der reformierten Kirche in Göttingen aus dem Jahr 1753, die im Stil eines anatomischen Hörsaals[73] konzipiert ist und damit die alte hugenottische Tempeltradition aufgreift, ist das „Spiel“ komplexer, da die Eingangstüren rechts und links des Kanzelaltars liegen und die Gemeinde sich im Kreis um eine freigelassene Mitte versammelt.[74] Man sieht, nicht nur der weiße Raum ist an sich eine Geste, sondern man kann in ihm ganz unterschiedliche Gesten ausführen. Alle diese Gesten sind durchaus mit den Überlegungen von Johannes Calvin in der Institutio verbunden, aber sie transformieren die allgemeine Geste in eine ganz individuelle. BestuhlungDie Bestuhlung kann eine wichtige Geste im jeweils gegebenen Raum (und nicht nur im weißen Raum) sein, wie das Beispiel der lutherischen Christuskirche in Mainz zeigt, die im Verlaufe der Zeit mehrfach umorganisiert wurde (1903 – 1954 – 1993).

Wie man aber an der Mainzer Christuskirche sieht, kann auch in einem ursprünglich axial ausgerichteten Raum eine alternative halbrunde oder sogar runde Bestuhlung eingerichtet werden, die dann als Geste auf den gesamten Raum und sein Verständnis zurückwirkt.

Letzteres wäre zwar bei reformierten Kirchen nicht sinnvoll, aber die ellipsoide Anordnung hat m.E. einen besseren gemeinschaftlichen und kommunikativen Aspekt als die reine kreisrunde Anordnung, die Karl Barth vorschwebte. Sie verdeutlicht viel stärker die Idee des Priestertums der Gläubigen. Variabilität ist selbst schon eine Geste gegen fixierte, festgefahrene und vor allem hierarchische Strukturen und so gesehen spricht viel dafür, im Versammlungsraum mit bewusst eingesetzten variablen Bestuhlungen zu arbeiten, die räumliche Hierarchisierungen aufbrechen. Raum-EinblickeIch will an dieser Stelle nicht genauer auf die Kirchenbauarchitektur der reformierten Tradition eingehen, denn das eigentliche Thema ist ja die im weißen Raum zum Ausdruck kommende Geste. Trotzdem sollen im Folgenden einige wenige Raum-Einblicke vorgenommen werden, um das Besondere des Raum-Gestus deutlich zu machen. Natürlich kann man es sich so ‚einfach‘ machen, wie der Verfasser des Theatrum Biblicum, Claes Jansz Visscher d.J. (1587-1652), der 1643 einen Kupferstich von Marten van Heemskerck aus dem Jahr 1571 zum katholischen Abendmahl nahm, den Altar samt Aufbau, darüber hinaus die Säulenfiguren entfernte, an Stelle des Eucharistie spendenden Priesters einen Abendmahl austeilenden Ältesten mit einfachem Tisch setzte und das Bild ansonsten – einschließlich der privaten Andachtskammer – weitgehend unverändert beließ.[75] Das ist das Modell, die reformierten Änderungen einfach als Weglassungen und Reduktionen zu interpretieren und darzustellen.

Allerdings geht auch das nicht ohne Schwierigkeiten. So bekommt die Figurengruppe um den Altartisch weiterhin kniend die katholische Mundkommunion (wenn auch nicht mehr durch den Priester und zudem in beiderlei Gestalt) und auch die ursprünglich von Marten van Heemskerck angelegt Bewegung im Raum, von rechts unten aufsteigend und von rechts oben absteigend hin zum Altar, zum Altarbild und zur Eucharistiespendung wird durch die Veränderungen, die Visscher vorgenommen hat, nicht aufgehoben, nur läuft sie jetzt quasi ins Leere bzw. ins ikonographisch nicht Fassbare. Aber dennoch verändert sich auch hier die Raumwirkung. Das Auge beruhigt sich nicht nur, sondern es findet einen anderen Fokus. Die Strukturierung von Verkündigung und Abendmahl ist wesentlich akzentuierter, die genuine Verbindung von individueller Frömmigkeit und Abendmahlsfeier in der Gemeinde visuell wesentlich plausibler, weil beide in offenen Räumen stattfinden. Dennoch hat man bei Visschers Bild nicht wirklich den Eindruck, den Raum des Katholischen verlassen zu haben. Jacques Perrissins Temple de Paradis in Lyon (1564)In Rudolf Stegers Entwurfsatlas Sakralbau kommt der reformierte Kirchenbau in theoretischer Perspektive erwartungsgemäß nur sehr knapp vor, denn eine dezidierte Architekturtheorie des reformierten Kirchenbaus gibt es ja nicht. So heißt es zusammenfassend:

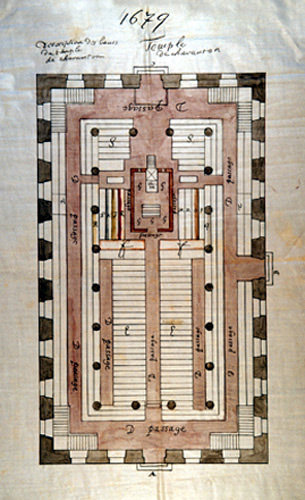

Aber Steger geht immerhin ausführlich auf den Temple de Paradis in Lyon ein und charakterisiert dessen Merkmale. Anders als bei den Um- und Einbauten, die bei Kirchen notwendig waren, die die reformierte Tradition aus katholischer Tradition übernommen hatte,[77] gab es in Frankreich neben der Nutzung profaner Bauten (wie Scheunen und Theatern) eben auch Kirchen-Neubauten, die sich zudem dezidiert von den katholischen Kirchen ihrer Umgebung unterscheiden mussten.

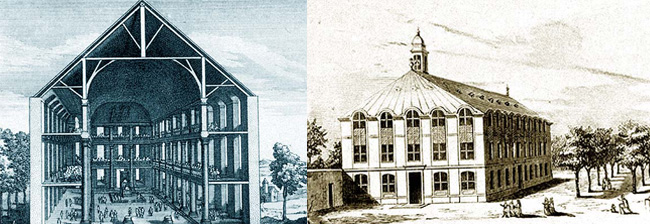

Unter dem Aspekt der Geste ist der Bau beeindruckend. Weniger wegen der geradezu theatralen Lässigkeit, die er ausstrahlt – die gab es damals sicher auch in katholischen Kirchen (dazu braucht man sich nur verschiedene Kunstwerke von Giovanni Paolo Pannini anzuschauen) –, sondern wegen der klaren Gemeinde- und Kommunikationsorientierung. Sicher gab es auch in katholischen Kirchen, wie wir oben am Kupferstich von Heemskerck gesehen haben, die Versammlung von Gläubigen rund um die Kanzel, aber die exklusive Konzentration auf das Wort, die der Raum in Lyon ausstrahlt, unterscheidet ihn von allen anderen. Die konkrete Form des Raumes ist aus dem Gemälde nicht präzise zu erschließen, sie kann kreisförmig oder elliptisch sein,[80] sie kann sich ebenso am Theater wie am römischen Pantheon orientieren – zwei Ideen, die in der Diskussion als Inspirationen genannt wurden. Beide haben je ihre Argumente für sich, beide wäre jeweils starke Gesten. Temple in Charenton (1623)Das Edikt von Nantes von 1598 verbot den Bau von protestantischen Kirchen innerhalb von 10 Meilen (5 leagues) im Umkreis von Paris. Deshalb wurde ein Tempel in der entsprechenden Nähe von Paris und zwar in Charenton geb aut.[81] Der erste Tempel, 1607 erbaut, wurde 1621 durch einen Brand im Rahmen eines Aufstandes zerstört, der zweite 1623 durch Salomon de Brosse erbaut und 1685 nach dem Widerruf des Edikts von Nantes dem Erdboden gleichgemacht. Dieser zweite Tempel bot durch seine umlaufenden Galerien immerhin 4000 Gläubigen Platz:

Die Wände sind weiß reduziert und von den Fenstern dominiert, die dem Raum seine Helligkeit geben. Zwar ist rund um die Kanzel noch eine Art konzentrischer Struktur erhalten und die Kanzel ist auch erkennbar Orientierungspunkt im Raum, aber die basilikale Anlage ist doch – vor allem wenn man auf den Grundriss blickt – sehr deutlich ausgeprägt.

Später hat es gerade im Zeitalter des Barock zahlreiche reformierte Kirchenbauten gegeben, die durchaus stilprägend waren, etwa die oktogonalen Raumkonstruktionen der hugenottischen Architekten. Einige der barocken Bauten haben wir erwähnt. Es gibt aber meines Erachtens auch Beispiele, bei denen die Geste des White Cube überstrapaziert wird, so dass sie ins pure Gegenteil umkippt. Das ist immer dann der Fall, wenn mit dem leeren Raum wieder eine Form der Sakralität erzielt werden soll. Die Kapelle von Tadao Ando (1989)

Man muss sich den langen Weg vom universitären Kommunikationsraum in Lyon oder Charenton zur aus sich selbst kommunizierenden Architektur von Ando vergegenwärtigen, um die Veränderung der Geste zu begreifen. In dieser Hinsicht sind viele katholische Neubauten gegen Ende des 2. Jahrtausends „reformierter“ als die Rückkehr zum Sakralraum von Ando. Exkurs IV: Florence-Hollis-Hand-Kapelle des Mount Vernon CollegeEs ist nun nicht so, dass jene Geste des White Cube, die nicht auf die Sakralität der Leere zielt, sondern Eröffnung eines Kommunikationsraumes der Versammelten sein möchte, heute verschwunden wäre. Stegers verweist auf eine Kapelle der George Washington Universität: „Die Florence-Hollis-Hand-Kapelle des Mount Vernon College ist keiner Konfession verpflichtet, wiewohl ihr Programm durch Altar und Ambo mit kultischen Objekten operiert. Die Anmutung des Inneren zehrt nicht vom Sakralen, sondern vom Typus der Aula alter Gymnasien sowie vom Typus des Auditorium maximums alter Universtäten.“[87] Vielleicht gerade wegen der konfessionellen Offenheit in einer Welt der religiösen Profilierung zeigt der Raum seine Stärke. Zusammenfassung: Szenografie reformierten Glaubens

Szenografie reformierten Glaubens wäre also der im Raum zum Ausdruck kommende Versuch, „Gemeinschaft durch Verstandenwerden“ herzustellen. Wer einen reformierten Kirchenraum betritt, soll durch Gesten im Raum bzw. durch die Geste des Raumes auf das eingestimmt werden, was ihn hier erwartet. Diese Geste hat selbstverständlich (vor allem aus dem historischen Grund der Differenzierung von anderen Konfessionen) auch abgrenzende Elemente (keine dingliche Präsenz des Heiligen; keine die Kommunikation störenden Elemente; kein Prunk; keine kultische Visualisierung; keine Hierarchisierung der Menschen), aber auch fokussierende Elemente (Konzentration auf das Wesentliche, d.h. auf das biblische Wort; Betonung des Gemeinschaftscharakters; egalitäre Strukturierung). Mit dem Betreten des Raumes wird – zumindest bis ins späte 20. Jahrhundert – deutlich, dass man sich an einem Ort befindet, der der religiösen Kommunikation dient. Der Raum selbst dient dabei der Vergegenwärtigung des Wortes Gottes, aber er vergegenwärtigt nicht selber im Sinne einer Präsenz des Heiligen. Man muss also die Szenografie des Heiligen (im katholischen bzw. lutherischen Sinn) von der Szenografie der Heiligen (im reformierten Sinn) unterscheiden. Hier wird man Kurt Marti folgen können, der 1958 festhielt, „vom Christuszeugnis des Neuen Testamentes her sei die Rede von sakralen Orten und Räumen nicht möglich, ‚heilig‘ (sakral) seien einzig die Gemeinde und ihre einzelnen Gläubigen.“[90] Die Geste des weißen Raumes ist konzentrisch zum Wort Gottes und macht zugleich den Nutzern deutlich, dass sie es sind, die den Raum „heiligen“ müssen, durch ihre gemeinschaftliche Präsenz im Gottesdienst. Epilog: Das Ende des White Cube?Unbestreitbar lässt sich im Betriebssystem Kunst eine Abwendung vom puristischen Verständnis des White Cube beobachten, bis dahin, dass einige Museen meinen, zur barocken Hängung bzw. zur Kunstreligion zurückkehren zu müssen. In den moderateren Formen sieht das so aus, dass nun die weißen Wände durch anthrazitfarbene, grüne, rote oder blaue ausgetauscht werden - unter Beibehaltung der reduzierten Hängung. Eine Hängung wie in Schloss Moyland wird immer noch als eher abschreckendes Beispiel betrachtet. Trotzdem fühlt sich die Kunstszene im weißen Raum nicht mehr richtig wohl, weil sie einen zu „genießerischen Blick“ des bürgerlichen Publikums wahrnimmt. Der White Cube ist zu selbstverständlich geworden. Kathrin Rhomberg, die Kuratorin der 6. Berliner Berlinale meinte 2010:

Diese Frage wird sicher auch auf die Szenografie reformierten Glaubens zukommen. Sie gewann ihre historische Plausibilität, die Eindringlichkeit ihrer Geste zunächst daraus, dass sie anders war als die Szenografie anderer Konfessionen, dass der Communio-Aspekt im Vordergrund stand, dass die Überwältigungsstrategie keine Rolle spielte. Hier hat zumindest die katholische Kirche gelernt und aufgeholt. Die Frage bleibt, wie tragfähig dieses Modell weiterhin sein wird und ob man es noch als reformierte Geste wahrnehmen wird. Anmerkungen[1] Als im April 2013 das Rijksmuseum in Amsterdam wieder eröffnet wurde, schrieb der Rezensent der FAZ: „Nach dem Tod des bildfrohen Katholiken Cuypers hatten die Direktoren den bunten Figurenschrein in eine graue, calvinistische Predigthalle zurückverwandelt.“ Das ist in nuce das populäre Vorurteil über die Ästhetik der Reformierten. [2] Vgl. zur theologischen Einordnung Sigrist, Christoph (Hg.) (2010): Kirchen, Macht, Raum. Beiträge zu einer kontroversen Debatte. Zürich: Theol. Verl. [3] Vgl. etwa Eco, Umberto (1995): Kunst und Schönheit im Mittelalter. 3. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verlag [4] Im Folgenden geht es mir nicht um eine Phänomenologie des reformierten Kirchenbaus, wie sie Alfred Rauhaus mit seiner kleinen Kirchenkunde vorgelegt hat. Vgl. Rauhaus, Alfred (2007): Kleine Kirchenkunde. Reformierte Kirchen von innen und außen. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. Mir geht es mehr um die ästhetischen und theoästhetischen Implikationen des weißen Raumes. Die entsprechenden Darlegungen im Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museums empfinde ich dagegen als unzureichend: Reiss, Ansgar; Witt, Sabine (2009): Calvinismus. Die Reformierten in Deutschland und Europa ; eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Berlin und der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Dresden: Sandstein. Nicht einsehen konnte ich die Studie Reymond, Bernard (1996): L'architecture religieuse des protestants. Histoire - caractéristiques - problèmes actuels. Genève: Labor et fides (Pratiques, 14). [5] Auch Brian O’Doherty versteht die Galerie als Gestus, wie er im vierten Teil seines White-Cube-Textes schreibt. O'Doherty, Brian (1996): In der weißen Zelle. Inside the white cube. Hg. v. Wolfgang Kemp. Berlin: Merve-Verl, S. 100: „Der implizite Inhalt der Galerie kann dann durch Gesten herausgearbeitet werden.“ [6] Flusser, Vilém (1993): Gesten. Versuch einer Phänomenologie. 2. Aufl. Bensheim: Bollmann. S. 8 und 11. [7] Rainer Volp spricht analog von der „Geste der Besichtigung“ einer Kirche durch touristische Besucher; vgl. Volp, Rainer (1991): Geistliche Gemeinschaft oder soziale Anlaufstelle? Die Kirchen und ihre Gemeinden. In: Wolfgang Schuster und Günter W. Dill (Hg.): Kirche im Mittelpunkt? Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl., S. 72–83, hier S. 79. [8] Flusser, Vilém (1993): Gesten. A.a.O., S. 11. [9] Vgl. den Versuch, im Blick auf die Bilder die Handlungsalternativen zu akzentuieren: Cottin, Jerome (2001): Das Wort Gottes im Bild. Eine Herausforderung für die protestantische Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [10] Flusser, Vilém (1993): Gesten. A.a.O., S. 20. [12] Nöthen, Eva (2003): Die weiße Zelle – Raum und Ort der Kunstrezeption. Eine Rekonstruktion von O’Doherty’s "Inside the White Cube". Universität Frankfurt. Frankfurt, S. 7. Online abrufbar. [15] Vgl. kritisch Lorenzer, Alfred (1984): Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik. Frankfurt/Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. [16] Vgl. REUNION von Quinten Metsijs bis Peter Paul Rubens. Meisterwerke aus dem königlichen Museum kehren in die Kathedrale zurück, Liebfrauenkathedrale Antwerpen. [17] O'Doherty, Brian (1996): In der weißen Zelle. Inside the white cube. Hg. v. Wolfgang Kemp. Berlin: Merve-Verl (Internationaler Merve-Diskurs, 190). Ders., (2011): Atelier und Galerie. Berlin: Merve [18] O'Doherty, In der weißen Zelle (1996), S. 9f. [19] Calvin, Jean; Weber, Otto (1988): Unterricht in der christlichen Religion = Institutio Christianae religionis. 5. Aufl. d. einbändigen Ausg… Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., III,20,30 [20] Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau. Basel: Birkhäuser. [21] Als ich in der hugenottischen Karlskirche in Kassel 2007 eine Ausstellung zur documenta organisierte, haben wir die Fenster tatsächlich abgedunkelt, aber allein wegen des dort platzierten Kunstwerks. An dieser Stelle haben die Konzeptionen des White Cubes je spezifische Erfordernisse. Vgl. Netzhammer, Yves (2008): Yves Netzhammer. Ostfildern: Hatje Cantz. Sonst aber gilt grundsätzlich: „der Raum sei hell und nicht ‚mystisch‘ dunkel“. Wolf, Ernst; Albertz, Martin (1941): Kirchenbuch. Ordnungen für die Versammlungen der nach Gottes Wort reformierten Gemeinden deutscher Zunge. München: Lempp, S. 341ff. [22] Vgl. Mertin, Andreas (2004): Kirchenbau als Heterotop. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 6, H. 28. Online verfügbar unter https://www.theomag.de/28/am111.htm. [23] „Der Totalitätscharakter der Kunstanschauung verleiht ihr eine merkwürdige Autarkie, die Adorno zu der utopischen Hoffnung umgemünzt hat, die Kunst zeige die Welt im Stande der Erlösung." Bubner, Rüdiger (1989): Zur Analyse ästhetischer Erfahrung. In: Rüdiger Bubner: Ästhetische Erfahrung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 53–69, hier S. 62. [24] Vgl. Duby, Georges (1981): Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 47ff. [25] Engels, Till (2007): Zu Hause bei Gott. Ein Streifzug durch das evangelische Rheinland. Düsseldorf: medienverband der Evangelischen Kirche im Rheinland. [26] „Gefühle sind räumlich, aber ortlos, ergossene Atmosphären.“ Schmitz, Hermann (2007): Der Leib, der Raum und die Gefühle. Um eine Vorr. verm. und aktualis. Neuaufl. d. Ausg. von 1998. Bielefeld, S. 23. [27] Vgl. Duby, Georges (1981): Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser. A.a.O. [28] Bernhard von Clairvaux, Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici abbatem XII; in: Patrolologia latina to. 182. [29] Vgl. H. R. Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt 2/1984. S. 31f. [30] Zit. Nach Duby, Georges (1981): Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser, a.a.O., S. 57. [31] Ebd., S. 51 [32] Ebd. S. 56. [33] Ebd., S. 125. [34] Krautz, Hans-Wolfgang (Hg.) (1989): Abaelard - Der Briefwechsel mit Heloisa. Stuttgart: Reclam. [35] Calvin, Jean; Weber, Otto (1988): Unterricht in der christlichen Religion = Institutio Christianae religionis. 5. Aufl. d. einbändigen Ausg… Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., IV, 4, 8 [36] Ebd. IV, 418. [37] Kafka, Franz (1983): Eine kaiserliche Botschaft. In: Franz Kafka: Gesammelte Werke, Erzählungen. Hg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: Fischer, S. 128–129. http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za146/kafka/botschaf.htm [38] „Cantalamessa ist ein klarer Häretiker, dessen Aussagen mehr oder minder den Abfall von katholischen Glauben bedeuten. Diese Aussagen in einer Predigt an Karfreitag sind in der unterstrichenen Passage aber auch anderswo eine radikal-calvinistische Predigt“. http://www.katholisches.info/2013/04/03/das-neue-zeitalter-des-geistes-pater-cantalamessa-papst-franziskus-und-joachim-da-fiore/ [39] http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/documents/holy-week_homily-fr-cantalamessa_20130329_ge.html [40] Marti, Kurt (1958): Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität. In: Evangelische Theologie (8), S. 371–375. [41] Vgl. dazu Marti, Kurt (2010): Notizen und Details 1964-2007. Beiträge aus der Zeitschrift Reformatio. Unter Mitarbeit von Hektor Leibundgut. Zürich: TVZ, S. 670. [43] Wolf, Ernst; Albertz, Martin (1941): Kirchenbuch. Ordnungen für die Versammlungen der nach Gottes Wort reformierten Gemeinden deutscher Zunge. München: Lempp. S. 341ff. [44] Mennekes, Friedhelm (2011): Zur Sakralität der Leere. In: Angelika Nollert (Hg.): Kirchenbauten in der Gegenwart. Architektur zwischen Sakralität und sozialer Wirklichkeit. Regensburg: Pustet, S. 236–243. [45] Vgl. etwa Nollert, Angelika (Hg.) (2011): Kirchenbauten in der Gegenwart. Architektur zwischen Sakralität und sozialer Wirklichkeit. Regensburg: Pustet. Ludwig, Matthias; Mawick, Reinhard (2007): Gottes neue Häuser. Kirchenbau des 21. Jahrhunderts in Deutschland: Hansisches Druck- und Verlagshaus. Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau. Basel: Birkhäuser. Stock, Wolfgang Jean (Hg.) (2003): Europäischer Kirchenbau 1950 - 2000. 2., durchges. Aufl. München: Prestel. Stock, Wolfgang Jean (2004): Architekturführer Christliche Sakralbauten in Europa / Architectural Guide Christian Sacred Buildings. Von / From Aalto bis / to Zumthor: Prestel. Wittmann-Englert, Kerstin (2006): Zelt, Schiff und Wohnung. Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne: Fink, Josef. [46] Marti, Kurt (2010): Notizen und Details 1964-2007. Beiträge aus der Zeitschrift Reformatio. Unter Mitarbeit von Hektor Leibundgut. Zürich: TVZ, S. 620. Allerdings war auch damals schon das einschlägige Werk von Rudolf Bohren erschienen: Bohren, Rudolf (1975): Daß Gott schön werde. Praktische Theologie als theologische Ästhetik. München: Kaiser. [47] Kamper, Dietmar; Wulf, Christoph (Hg.) (1989): Der Schein des Schönen. Göttingen: Steidl. [48] Neuhaus, Dietrich; Mertin, Andreas (Hg.) (1999): Wie in einem Spiegel. Begegnungen von Kunst, Religion, Theologie und Ästhetik: Haag + Herchen GmbH. [49] Jüngel, Eberhard (1984): 'Auch das Schöne muss sterben' - Schönheit im Lichte der Wahrheit. Theologische Bemerkungen zum ästhetischen Verhältnis. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK), S. 106-126. [50] Schwebel, Horst (1988): Wahrheit der Kunst - Wahrheit des Evangeliums. Einer Anregung Eberhard Jüngels folgend und widersprechend. In: Andreas Mertin und Horst Schwebel (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum, S. 135-145. [51] Zeindler, Matthias (1993): Gott und das Schöne. Studien zur Theologie der Schönheit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [52] Ebd., S. 405 [53] Ebd., S. 407. [54] Ebd., S. 410 [55] Mertin, Andreas (2011): Wenn das Hässliche schön wird. Der (revolutionäre) Beitrag des Christentums zur Kunst. In: Thorsten Paprotny (Hg.): Schönheit des Glaubens. Münster: LIT (Thomas-Morus-Impulse, 4), S. 137–151. [56] Kant, Immanuel (2009): Kritik der Urteilskraft. In: Immanuel Kant und Wilhelm Weischedel: Werkausgabe, X. 1. Aufl., [Nachdr.]. Hg. v. Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 57). § 16 (Das Geschmacksurteil, wodurch ein Gegenstand unter der Bedingung eines bestimmten Begriffs für schön erklärt wird, ist nicht rein), S. 147f. [57] Schleiermacher, Darstellung (1977), 289 und Erläuterung zu 289. [58] Volp, Rainer (1991): Geistliche Gemeinschaft oder soziale Anlaufstelle? A.a.O., S. 79. [59] Schmidtchen, Gerhard; Seitz, Manfred (1973): Gottesdienst in einer rationalen Welt. Religionssoziologische Untersuchungen im Bereich der VELKD. Stuttgart: Calwer Verl. [60] Sennett, Richard (2009): Civitas. Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Berlin: Berliner Taschenbuch Verl. S. 70ff. [61] Ebd., S. 71. [62] Mich würde interessieren, wie Sennett das Lebenswerk des katholischen Architekten Oscar Niemeyer bewertet. [63] Ebd., S. 74. [64] So Sennett, S. 75. [65] Ebd., S. 75. [66] Karl Barth in der Architekturzeitschrift Werk 46 (1959), S. 271; zit. nach Mai, Hartmut (1969): Der evangelische Kanzelaltar, . Geschichte und Bedeutung. Halle: Niemeyer, S. 183f. [67] Bedeutete früher der Taufstein im so genannten Paradies am Eingang der Kirche: Ohne Taufe kein Zutritt, so bedeutet er nun in der neuen Zuordnung: Ohne Taufe kein Abendmahl. [68] Mai, Hartmut (1969): Der evangelische Kanzelaltar. a.a.O. [69] Hartmut Mai zitiert den Zürcher Pfarrer Hermann Heer: „So wird der Kanzel symbolische Bedeutung zugedacht, was sie nicht zu leisten vermag. Denn die Kanzel ist ein Möbel, das der Predigt dienlich ist, weiter nichts." Und der reformierte Theologe Fritz Buri hält die zentrale Kanzelstellung „für menschliche Selbstverherrlichung“. [70] TRE Band 1, Art. Altar IV, S. 323. [72] Sieben Jahre später werden die konservativen Rathschläge der XXIII. Deutschen evangelischen Kirchen-Konferenz in Eisenach 1898 das Ganze wieder revozieren: „Für die Kanzel ist die richtige Stelle da, von wo der Prediger in allen Theilen der Kirche am Besten von der Gemeinde gehört und gesehen werden kann. Sie sollte aber weder vor noch hinter oder über dem Altar stehen“. Vgl. https://www.theomag.de/58/prog06.htm [73] Der lutherische Reformtheologe Johann Balthasar Schupp schrieb schon 1659: „Ich wolte rathen daß die Kirche achteckicht oder rund gebauet würde / wie ein Theatrum Anatomicum / und die Cantzel solte in der Mitte stehen.“ zit. nach Mai, Hartmut (1969): Der evangelische Kanzelaltar, a.a.O., S. 153 [74] Der Kunsthistoriker Christian Scholl charakterisiert die Kirche so: Mit ihr sei „ein lichter und wohlproportionierter Bau geschaffen worden, bei dem Maß und Ordnung dazu beitragen, dass Schlichtheit nicht in Ärmlichkeit, sondern vielmehr in Schönheit umschlägt“. Vgl. http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Themen/333-Dinge/Ein-lichter-Bau-Reformierte-Kirche-Goettingen [75] Vgl. Feldman, Ilja M. (2009): Der Calvinismus und die bildende Kunst der Niederlande im Goldenen Jahrhundert. In: Ansgar Reiss und Sabine Witt (Hg.): Calvinismus. Die Reformierten in Deutschland und Europa. eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Berlin und der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Dresden: Sandstein, S. 270–278, hier S. 276f. [76] Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau. Basel: Birkhäuser. S. 18. [77] Vgl. die entsprechenden Hinweise von Yves Krumenacker „Les temples protestants français, XVIe-XVIIe siècles“ unter http://chretienssocietes.revues.org/2736: „Très fréquemment, quand les protestants ont le pouvoir dans une ville ou un village, l’église est transformée en temple. Les exemples sont innombrables. Citons, au hasard, l’église Saint-Sauveur d’Orléans qui sert de temple de 1564 à 15675, la chapelle Saint-Symphorien de Dirée, près d’Arvert, utilisée pour le culte jusqu’en 1664, l’église Saint-Jacques de Dieppe, de mai 1562 à août 1563, la chapelle Sainte-Marguerite, à La Rochelle, qui sert aux protestants jusqu’au siège. On peut aussi mentionner la chapelle du château de Pontaix, dans le Diois, devenue temple au xvie siècle ou, à Lyon, l’église Sainte-Croix, à côté de la primatiale … La réutilisation de bâtiments civils ou d’églises pose cependant problème, car ils n’ont évidemment pas été conçus pour le culte protestant. Celui-ci diffère beaucoup, dans son organisation, de la liturgie catholique. “ [78] Derartiges lässt sich bei einigen der historischen Gemälde und Kupferstiche, die reformierte Gottesdienste und Kirchenräume zeigen, beobachten. Immer sind Hunde und auch Katzen zu sehen. Offenkundig war dies bis ins 19. Jahrhundert hinein üblich. Wirklich überraschend ist das nicht, tauchen doch selbst auf Bildern vom letzten Abendmahl Christi seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zahlreiche Katzen und Hunde auf. [79] Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau, S. 19. [80] “Sa forme exacte est difficile à connaître : circulaire ou ellipsoïdale? Le tableau et les dessins du temple, si toutefois ils le représentent bien, ne permettent pas de trancher” http://chretienssocietes.revues.org/2736 [81] Vgl. zum Tempel in Charenton http://www.crommelin.org/history/Ancestors/Scheffer/Charenton/Charenton.htm sowie http://www.museeprotestant.org/Pages/Notices.php?scatid=40¬iceid=274&lev=1&Lget=DE [82] Schmitz, Hermann (1995): Das Göttliche und der Raum. 2. Aufl. Bonn: Bouvier (Der Raum, Teil 4). [83] Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau, S. 96f. [84] Mennekes, Friedhelm (2011): Zur Sakralität der Leere. In: Angelika Nollert (Hg.): Kirchenbauten in der Gegenwart. Architektur zwischen Sakralität und sozialer Wirklichkeit. Regensburg: Pustet, S. 236–243. [85] Zit. nach Stegers, Rudolf (Hg.) (2008): Entwurfsatlas Sakralbau, S. 97. [86] Ebd. [87] Ebd., S. 123. [88] Vgl. die von Gerhard Kilger und Wolfgang Müller-Kuhlmann herausgegebene inzwischen 5 Bände umfassende Szenografie-Reihe: Szenografie in Ausstellungen und Museen. DASA. Essen: Klartext. 2004ff [89] Häfner, Ansgar (1996): Der Untergang der Titanic im Museum. In: Stefan Müller-Doohm und Klaus Neumann-Braun (Hg.): Kulturinszenierungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 313–335, hier S. 318. [90] Vgl. dazu Marti, Kurt (2010): Notizen und Details 1964-2007. A.a.O., S. 670. [91] Boecker, Susanne Rhomberg Kathrin (2010): Den genießerischen Blick attackieren. Susanne Boecker im Gespräch mit Kathrin Rhomberg, Kuratorin der 6. Berlin Biennale. In: Oliver Zybok und Raimar Stange (Hg.): Vom Ende der Demokratie. Ruppichteroth: Verlag Kunstforum International (Kunstforum International, 203), S. 46ff. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/am439.htm

|

Wenn man über die Bedeutung des weißen Raumes in der reformierten Tradition spricht, kommen in der Regel auch von Vertretern der Gemeinden selbst apologetische Argumente. Im besten Falle begründet man den weißen Raum unter Verweis auf die Tradition mit der erforderlichen Konzentration auf das Wort Gottes bzw. auf die Predigt. Normalerweise entschuldigt man sich aber eher für die zurückhaltende Gestaltung der reformierten Räumlichkeiten, so als ob hier ein kulturelles und/oder sinnliches Defizit vorläge.

Wenn man über die Bedeutung des weißen Raumes in der reformierten Tradition spricht, kommen in der Regel auch von Vertretern der Gemeinden selbst apologetische Argumente. Im besten Falle begründet man den weißen Raum unter Verweis auf die Tradition mit der erforderlichen Konzentration auf das Wort Gottes bzw. auf die Predigt. Normalerweise entschuldigt man sich aber eher für die zurückhaltende Gestaltung der reformierten Räumlichkeiten, so als ob hier ein kulturelles und/oder sinnliches Defizit vorläge. Ich versuche zunächst einmal, dieses Mehr mit dem ästhetisch verstandenen Begriff der Geste

Ich versuche zunächst einmal, dieses Mehr mit dem ästhetisch verstandenen Begriff der Geste

Wenn man heute in der Evangelischen Kirche auf Publikationen trifft, die unbekümmert den Titel tragen „Zu Hause bei Gott“ (sic!) und so (auch reformierte) Kirchengebäude im evangelischen Rheinland vorstellen,

Wenn man heute in der Evangelischen Kirche auf Publikationen trifft, die unbekümmert den Titel tragen „Zu Hause bei Gott“ (sic!) und so (auch reformierte) Kirchengebäude im evangelischen Rheinland vorstellen, Das ist eine Erkenntnis, die sich freilich schon im 12. Jahrhundert bei Bernhard von Clairvaux (1091-1153) und der Kunst der Zisterzienser findet.

Das ist eine Erkenntnis, die sich freilich schon im 12. Jahrhundert bei Bernhard von Clairvaux (1091-1153) und der Kunst der Zisterzienser findet. „An den Gebäuden zeigt es sich deutlich, ob sie größer oder schöner angelegt sind, als ihr Zweck es erfordert, oder ob wir, mit Werken der Bildhauerkunst und der Malerei sie schmückend, Königspaläste bauen statt Hütten der Armut ... Darum ist dafür zu sorgen, dass wir unserem Haus und unserem Vermögen eine bestimmte Grenze setzen und nichts, was nicht notwendig ist, begehren, annehmen, wenn es angeboten, oder zurückbehalten, wenn es übernommen worden ist. Denn alles, was über das eigentliche Bedürfnis hinausgeht, besitzen wir nur wie einen Raub und machen uns schuldig am Tode so vieler Armen, wie wir mit unserem Überfluss hätten erhalten können. ...

„An den Gebäuden zeigt es sich deutlich, ob sie größer oder schöner angelegt sind, als ihr Zweck es erfordert, oder ob wir, mit Werken der Bildhauerkunst und der Malerei sie schmückend, Königspaläste bauen statt Hütten der Armut ... Darum ist dafür zu sorgen, dass wir unserem Haus und unserem Vermögen eine bestimmte Grenze setzen und nichts, was nicht notwendig ist, begehren, annehmen, wenn es angeboten, oder zurückbehalten, wenn es übernommen worden ist. Denn alles, was über das eigentliche Bedürfnis hinausgeht, besitzen wir nur wie einen Raub und machen uns schuldig am Tode so vieler Armen, wie wir mit unserem Überfluss hätten erhalten können. ... 1972 führte das Institut Allensbach eine repräsentative religionssoziologische Untersuchung zum evangelischen Gottesdienst im Bereich der VELKD durch, die unter dem Titel „Gottesdienst in einer rationalen Welt“

1972 führte das Institut Allensbach eine repräsentative religionssoziologische Untersuchung zum evangelischen Gottesdienst im Bereich der VELKD durch, die unter dem Titel „Gottesdienst in einer rationalen Welt“

Bei der 1999 fertiggestellten katholischen St. Christophorus-Kirche in Westerland auf Sylt wurde die nach dem II. Vatikanum entwickelte Idee der Communio-Kirche umgesetzt. Sie hat eine ellipsoide Grundstruktur mit einer axialen Struktur zwischen Tabernakel, Altar, Taufbecken, Ambo, Orgel.

Bei der 1999 fertiggestellten katholischen St. Christophorus-Kirche in Westerland auf Sylt wurde die nach dem II. Vatikanum entwickelte Idee der Communio-Kirche umgesetzt. Sie hat eine ellipsoide Grundstruktur mit einer axialen Struktur zwischen Tabernakel, Altar, Taufbecken, Ambo, Orgel.

Als Geste changiert dieser Raum zwischen der betonten Reduktion auf das Akademisch-Universitäre in der Ausstattung im Vergleich etwa zu einer Kathedrale oder auch zu einer katholisch-barocken Kircheninszenierung einerseits und der beindruckenden Raumgröße, in der sich der Einzelne, ja selbst eine Gruppe verliert, auf der anderen Seite. Der so erzeugte Raum ist beileibe kein Wohnzimmer, er pflegt atmosphärisch auch keine „Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum“ und schon gar nicht die „Kultur göttlicher Gefühle“.

Als Geste changiert dieser Raum zwischen der betonten Reduktion auf das Akademisch-Universitäre in der Ausstattung im Vergleich etwa zu einer Kathedrale oder auch zu einer katholisch-barocken Kircheninszenierung einerseits und der beindruckenden Raumgröße, in der sich der Einzelne, ja selbst eine Gruppe verliert, auf der anderen Seite. Der so erzeugte Raum ist beileibe kein Wohnzimmer, er pflegt atmosphärisch auch keine „Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum“ und schon gar nicht die „Kultur göttlicher Gefühle“. Eine der berühmtesten und Trends setzenden Kirchenneubauten der letzten Jahre ist der reformierten Tradition zuzuordnen: die 1989 gebaute Kapelle mit dem Licht

Eine der berühmtesten und Trends setzenden Kirchenneubauten der letzten Jahre ist der reformierten Tradition zuzuordnen: die 1989 gebaute Kapelle mit dem Licht Der reformierte Raum als Geste ist, wie wir gesehen haben, weniger Askese oder Verzicht auf Gestaltung, sondern Gestaltung zur Wahrnehmungsintensivierung. Diese Geste soll dem Hören auf das Wort zu Gute kommen. Es geht mit anderen Worten um eine Szenografie

Der reformierte Raum als Geste ist, wie wir gesehen haben, weniger Askese oder Verzicht auf Gestaltung, sondern Gestaltung zur Wahrnehmungsintensivierung. Diese Geste soll dem Hören auf das Wort zu Gute kommen. Es geht mit anderen Worten um eine Szenografie