White Cube |

Bilder-Dienst am WortEine rezensierende AuseinandersetzungAndreas Mertin

Nun ordnet sich die Begegnung mit Kunstwerken im homiletischen Prozess nur sehr selten in die im Betriebssystem Kunst[6] selbst entwickelten Annäherungsformen an Bilder ein. In aller Regel ist das Niveau, mit dem Theologen sich der Kunst nähern, dem der Kunsthistoriker, die sich der (zeitgenössischen) Theologie nähern, komplementär. Sprich: Beides ist defizitär. Weder werden auch nur die elementarsten Standards der Werkannäherung eingehalten, noch wird wirklich auf das Kunstwerk oder das Bild geschaut. Kunstwerke im homiletischen Prozess sind eher Assoziationsanregungsobjekte als ein eigenständiger Diskursbeitrag, der eventuell sogar ergänzungsunbedürftig ist. Das ist eine Herausforderung für einen Prediger, der meint, über exklusives Wissen zum Sujet des Bildes zu verfügen. In aller Regel aber entspringt der Einsatz von Kunstwerken einer bestimmten Bildungsbeflissenheit des Predigers und ist nicht aus der Sache heraus begründet. So können evangelische Prediger heutzutage ohne irgendwelche Probleme auf gegenreformatorische Kunstwerke zurückgreifen und sie in der Predigt einsetzen, ohne auch nur anzunehmen, der Künstler, der sich dem Dienst der Bekämpfung des Protestantismus angeschlossen hat, habe dies nicht auch im Bild getan. Wenn, wie Kurt Marti vor 55 Jahren schrieb, Christus die Befreiung der Künste zur Profanität[7] ist, dann spürt man davon in der Predigtpraxis unserer Zeit wenig. Wenn Kunstwerke vorkommen, sind sie zu 90% der religiösen Ikonographie und nicht der profanen Kunst zuzuordnen oder sie sind abstrakt und tragen einen religiösen Titel. Nirgends atmet die Freiheit eines Christenmenschen, sich der Fülle der Kultur der Gegenwart zuzuwenden, aus ihr zu schöpfen, sie (für sich) sprechen zu lassen. Nein, der Gestus der Verdinglichung, die Verkürzung des Erfahrungsprozesses im Dienste der homiletischen Zielsetzung erschlägt alles.

In der Reihe „Dienst am Wort“ ist nun als 152. Band das Buch „Bilder predigen“ erschienen. Schon der Buchtitel ist ambivalent: Er kann bedeuten, dass Bilder (selbst) predigen oder dass man (über) Bilder predigt. Der Untertitel „Gottesdienste mit Kunstwerken“ lässt das auch noch schön offen. Man kann also, bevor man das Buch aufschlägt, für eine kurze Zeit sich dem Traum hingeben, endlich einmal dürften im Gottesdienst Kunstwerke predigen, für sich sprechen, in der Sprache, die ihnen zu eigen ist, der Bildersprache, und sie könnten das sagen, was sie – und nicht ein Prediger – sagen möchten. Man kann träumen, dass ein Objekt wie das Fahrradrad von Marcel Duchamp noch einmal seine Predigt von 1913 wiederholt, dass nämlich die vorfindlichen Dinge, die wir bisher nicht der Beachtung für Wert befunden haben, doch einen Wert haben. Duchamps Kunstwerk predigt die „Verklärung des Gewöhnlichen“[8]. Wir als Theologen müssen dann verschämt anerkennen, dass zu jener Zeit die Predigt der Kunst der Ästhetik Gottes[9] näher war als alle kriegs- und staatsverherrlichenden deutschen Theologen dieser Zeit. Man könnte darüber hinaus träumen, dass John Cages Klang-Licht-Installation, die 1987 während der documenta 8 in der Kasseler Karlskirche gezeigt wurde, dort immer noch „predigen“ würde und nicht, wie es de facto der Fall ist, seit 1998 in der Sammlung der Kunsthalle Bremen. Allein, es sind nur Träume und umso realistischer fällt die Wirklichkeit aus. Das kleine Bändchen aus der Reihe „Dienst am Wort“ enthält 13 Predigten zu Kunstwerken und eine einleitende „kritische Ermutigung“ zum bildhaften Predigen. Die zeitliche Verteilung der in den Blick genommenen Kunstwerke schwankt zwischen 1480 (unbekannter Künstler aus der Stadtkirche von Hersbruck) und der Gegenwart (Heinz Kupfernagel, o.J.). Sieht man von Letzterem ab, sind alle als Dialogpartner ausgewählten Künstler bereits gestorben (zuletzt Marc Chagall 1985, Friedrich Hundertwasser 2000, Niki de Saint Phalle 2002). Von den traditionellen Werken sind zwei vorreformatorisch, zwei dezidiert gegenreformatorisch, eines romantisch, drei realistische Positionen des 19. Jahrhunderts, zwei expressionistisch und schließlich drei sehr unterschiedliche Positionen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts..

Kunsthistorisch ist das sicher eher eine ungewöhnliche Verteilung, so kommt die Renaissance gar nicht vor, während das 19. Jahrhundert m.E. über Gebühr (und auch nicht mit wirklich veritablen Positionen) vertreten ist. Aber das liegt natürlich in der persönlichen Wahl der einzelnen Prediger begründet. Keines der gewählten Kunstwerke verursacht Herzklopfen, es ist eher wie der gutbürgerliche Besuch eines Museums am Sonntagmorgen. Bis heute die Welt aufregende Werke etwa von Giotto, Masaccio oder Tintoretto fehlen, allerdings schlägt Caravaggio positiv zu Buche. Aber man kann diese Auswahl vertreten. Neun der dreizehn Werke haben eine dezidiert christliche Ikonographie, drei lassen sich in den Kontext eines erweiterten oder impliziten Religionsbegriffs einordnen, nur das Selbstbildnis von Paula Modersohn-Becker fällt aus dieser Reihe heraus. Beachtet man, dass in der Kunst seit 1800 nur 10% aller Werke überhaupt explizit religiöse Ikonographie enthalten,[11] dann spiegelt die Auswahl nicht die Entwicklung der Kunst, sondern gibt das Interesse der Predigenden wieder: Dienst am Wort. Das Buch eröffnet mit einer kritischen Ermutigung zum bildhaften Predigen. Als erstes ist mir dabei aufgefallen, dass hier noch jemand meint, das gestörte Verhältnis des Protestantismus zur zeitgenössischen Kunst sei eine Folgewirkung der Dialektischen Theologie Karl Barths. Das scheint mir nicht mehr der Stand der Erkenntnis zu sein. Nicht nur, dass die überwiegende Zahl jüngerer Theologen, die sich mit Kunst und hier insbesondere zeitgenössischer Kunst beschäftigt haben, dies gerade mit Bezug auf Karl Barth tut.[12] Es gibt m.E. auch keinen Theologen, der im 20. Jahrhundert derart präzise das Diskursverhältnis der Kunst zu den anderen Diskursen bestimmt hat, wie ausgerechnet Karl Barth und das bereits 1929.[13] Nicht umsonst hat Karl Barth 1968 mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung einen Preis für seine expressionistische Sprache[14] bekommen – als einer der wenigen Theologen im 20. Jahrhundert.[15] Also hier sollten keine Konflikte beschrieben werden, die nicht existieren. Ob der Protestantismus andererseits inzwischen tatsächlich begriffen hat, dass er kulturell Interesse zeigen muss, wage ich doch stark zu bezweifeln, hier gilt weiter der Satz: Ästhetischer müssten die Evangelischen sein![16] Der Verweis auf die bildhafte Sprache der Bibel war noch nie ein überzeugendes Argument für den Einsatz von Bildender Kunst in Gottesdienst und Predigt. Wir wissen doch seit langem, dass die Bibel, wenn sie kritisch von Bildern spricht, die bildhafte Sprache gar nicht im Blick hat, ja dafür sogar andere Worte verwendet.[17] Es geht bei der kritischen Auseinandersetzung mit Bildern im religiösen Kontext immer um deren Kultfunktion. Wenn man sich also um Bilder im Gottesdienst Gedanken macht, dann müsste man genau diese kultische Funktion – die sich bis in 20. Jahrhundert ja keinesfalls erschöpft hat – genauer in den Blick nehmen. Auch die Medialisierung der Lebenswelten, die im einleitenden Text kurz angesprochen wird, bedürfte noch genauerer Reflexion. Warum gibt es kein Medienkunstwerk in der Predigtreihe? Wenn etwas die Kunst der letzten 50 Jahre bestimmt hat, dann doch seit Nam June Paik die Medien. Und gerade hier bieten sich wichtige Anknüpfungspunkte an die Kultur der Gegenwart. Der dritte Punkt der einleitenden Bemerkungen kommt nun zum Wesentlichen: Welche Kompetenzen braucht der Predigende, wenn er sich mit Bildern/Kunstwerken auseinandersetzt? Hier würde ich ganz banal sagen: Er sollte sich mit Bildern auskennen! Und er sollte sich mit ihnen ebenso intensiv auseinandersetzen wie er es mit dem biblischen Text (hoffentlich) gemacht hat. Ich sehe aber kaum, dass das auch geschieht. Und das ist gerade keine Frage von abstrakter oder figurativer Kunst, sondern ganz simpel eine Frage des Blicks. Die Predigenden schauen auf ein Kunstwerk des zu Ende gehenden 15. Jahrhunderts und sehen nur, was sie predigen wollen. So geht das aber nicht. Anstatt sich zu fragen, was sehe ich hier eigentlich, wird das Bild als visuelle Umsetzung der zu erzählenden Geschichte missbraucht.

Jedes dieser Details hat eine substanzielle theologische Aussage, die ein Künstler des ausgehenden 15. Jahrhunderts getroffen hat. Er hat sich entschieden, nicht (!) die Geburt Jesu nach der Bibel zu malen, sondern u.a. die Visionen der heiligen Birgitta von Schweden von dieser Geburt. Dort taucht Josef als tumber Tor mit der Kerze auf (Bei ihr war ein sehr ehrwürdiger alter Mann, und sie hatten beide einen Ochsen und Esel bei sich. Als sie in die Grotte kamen, band der Alte den Ochsen und den Esel an der Krippe fest, ging hinaus und kam mit einem brennenden Licht zurück zur Jungfrau, das er an der Mauer befestigte ... Das Wachslicht, das der alte Mann dorthin gesetzt hatte, verbreitete keinen Schein, denn der göttliche Strahlenglanz verdrängte ganz den Schein des Wachslichtes), dort liegt Jesus nackt auf dem Boden, dort betet die herrschaftlich gekleidete Gottesmutter Maria ihr Kind an (Ich sah aber gleich das ehrenreiche Kind nackt und klar leuchtend auf dem Boden liegen. Sein Fleisch war ganz rein und frei von aller Unreinheit. Ich sah auch die Nachgeburt eingewickelt und sehr schön neben dem Kinde. Und ich hörte einen lieblich klingenden Engelsgesang von wunderbarer Schönheit. ... Als sie spürte, dass sie geboren hatte, betete sie den Knaben sehr artig und ehrfürchtig mit gesenktem Haupt und zusammengelegten Händen an). Und die Verortung des Geschehens unter dem Vordach eines Hauses folgt dem populärsten Buch des Mittelalters, der Legenda aurea des Jakobus de Voragine: „Also kehrten sie in einen offenen Durchgang zwischen zwei Häusern ein, der ein Dach hatte, wie es in der Historia scolastica heißt.“[19] Jeder, der das Bild betrachtet, kann das gerade Beschriebene sehen – zumindest sieht er die Abweichung vom biblischen Text. Oder er ist blind. Dann müssen ihm aber die Augen aufgetan werden. Wer das Bild des unbekannten Künstlers als visuelle Umsetzung der biblischen Geburtsgeschichte Jesu verkauft, trägt zur kulturellen Verdummung seiner Zuhörer bei - man muss es einmal so scharf sagen. Diese Bilder sind doch keine harmlosen Kinderbibelbildchen, sie sind visuelle Theologie, Strich für Strich wohl durchdacht und begründet. Und sie wollen auch so wahr- und ernstgenommen werden. An dem ältesten im vorliegenden Buch eingesetzten Kunstwerk kann man vor allem eines lernen: Mit der Kunst zu streiten! Kunstwerke sind doch keine Nick-Neger, die im Dienst am Wort abnicken, was wir theologisch der Gemeinde eh‘ erzählen wollten. Sie nehmen Stellung und die vorreformatorische figurative Kunst oftmals in einer Weise, die wir heute nicht mehr teilen können und der wir widersprechen müssen. Teilen wir denn die visuelle Theologie des Künstlers, dass Josef ein das Geschehen nicht durchschauender, unbeteiligter alter Mann ist, der auf keinen Fall an der Zeugung des Jesuskindes beteiligt sein konnte? Teilen wir die visuelle Theologie des Künstlers, der uns sagt, schon mit der Geburt des Jesuskindes sei dessen Kreuzigung beschlossene Sache gewesen (und deshalb allegorisch den Distelfink aufs Bild malt)? Teilen wir die visuelle Theologie des Künstlers, der die Juden als das verworfene Volk ansieht und deshalb gemäß Pseudo-Matthäus Ochs und Esel in den Stall stellt (nach Jes 1,3: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's nicht, und mein Volk versteht's nicht)? Theologisch kann dem Bild doch nur an den entscheidenden Punkten widersprochen werden – und nur so nimmt man es als Kunstwerk auch ernst. Auf der anderen Seite enthält das Bild in der Nachfolge der Visionen der Birgitta von Schweden Details, die normalerweise in einer gut protestantischen Predigt schamvoll verdrängt zu werden pflegen und in einer katholischen ganz unmöglich sind. Welcher Pfarrer erwähnt schon die Nachgeburt bei seinem Weihnachtsgottesdienst? Historisch bedurfte es erst der Visionen der Birgitta, die selber acht Kinder geboren hatte, um an dieses Detail zu denken. Und in der Kunst wie im kirchlichen Leben wurde es nur allzu schnell wieder verdrängt. Aber dieser lebensweltliche Realismus ist doch wirklich aufregend. Reale Inkarnation – reale Geburt, samt Nachgeburt! Um einem Missverständnis vorzubeugen: Ich meine nicht, dass ein Pfarrer das alles wissen muss, was ich gerade beschrieben habe. Das wäre eine maßlose Überforderung. Aber ein theologisch gebildeter Mensch, der auf ein Kunstwerk blickt, sollte sich schon fragen, was er da eigentlich sieht. Und ob das, was er da sieht, mit dem Text übereinstimmt, den er auszulegen sucht. Sonst machen Bilder-Predigten keinen Sinn. Gerade in den Differenzen zwischen Bild und Text artikuliert sich oftmals die Theologie der Bilder. Den visuellen Tradenten der frühen Neuzeit war der biblische Text zu trocken und zu volksfern. Deshalb griffen sie aus den außerkanonischen Schriften und aus den Volksüberlieferungen auf anreichernde Details zurück, die nach und nach so selbstverständlich wurden, dass viele Menschen heute meinen, sie stünden schon in der Bibel. Aber sie sind nur Teil der volkstümlichen Sagen- und Erzählwelt. Wie etwa die Geschichte von den beiden Hebammen, die Jesu Geburt begleiten und die auf zahlreichen Gemälden seit Beginn der christlichen Malerei zu finden sind. Aber sie erzählen die Geburtsgeschichte nach dem Protevangelium des Jakobus bzw. nach dem Pseudo-Matthäus-Evangelium. Fast alle mittelalterliche und nachmittelalterliche Kunst orientiert sich im Wesentlichen an außerbiblischen und volkstümlichen Quellen. Das muss man den Zuhörern auch sagen.

Nun kann man einwenden, dass es in der Predigt doch schließlich nicht um Kunstgeschichte, sondern um das Wort Gottes gehe. Das ist schon richtig. Aber dann sollte der Predigende wirklich darauf achten, dass es darum auch geht und nicht um Mythologie. Und das funktioniert nur, wenn man sich auf die Bilder qualifiziert einlässt. Das ist doch auch der Selbstanspruch des Buches: „Bei aller Unmittelbarkeit der Wirkung des Bildes wird doch dem Hörer und der Hörerin - wie auf andere Art zuvor dem Interpreten - einiges abverlangt: Er oder sie soll ein ihm oder ihr unter Umständen vorher völlig unbekanntes Bild ansehen und für sich verstehen, er oder sie soll den Ausführungen des Predigers folgen, den biblischen Text zu all dem in Beziehung setzen und schließlich sich damit identifizieren oder gar neu interpretieren.“(16) Bevor ich auf weitere Bild-Predigten eingehe, noch ein materialer Hinweis. Es gibt eine Tendenz der Verlage in Deutschland, am Bild zu sparen. Nicht nur, dass man außer bei Prachtbänden so gut wie nie auf farbige Abbildungen stößt, auch die verwendeten Schwarz-Weiß-Abbildungen auf für Bilder nicht geeignetem Papier machen die Bildlektüre zur Qual. Wenn Bilder wirklich predigen sollen, dann kann ich sie doch nicht in der Größe von 4x6 cm auf dem Viertel einer Textseite eines kleinen Buches abdrucken. Das ist anästhetisch! Das Bild der Bibel lesenden Frauen von Hans Thoma aus der Kunsthalle Karlsruhe, 1866 mit Öl auf Karton gemalt, hat im Original ein Format von 58,5 x 85 cm. Wäre es nicht das Mindeste, dass der Verlag es seitenfüllend abdruckt, so dass man einen ungefähren Bildeindruck bekommt?

Der Verlag bietet nun das Bild als Service auf einer mit Passwort geschützten Webseite zum Download an, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Verwendung des Bildes nur für die Projektion im Rahmen einer Gemeindeveranstaltung genehmigt sei (Diese Bemerkung ist peinlicherweise dann im Gottesdienst auch gut zu sehen, wenn man das Bild nicht vorher mit dem Grafikprogramm beschneidet; dazu dürfte man es aber nicht im PDF-Format anbieten). Die Datei umfasst knapp 1 Megabyte. In der Wikipedia gibt es das gleiche Bild als gemeinfreies Bild in einer Auflösung von 7857x5547 Pixeln und einer Dateigröße von 5,26 Megabyte. Das ist so hochauflösend, dass man es in Farbe ausdrucken oder als Fotoabzug jedem Gottesdienstteilnehmer in die Hand drücken kann. Die Bildqualität bei der Wikipedia ist nicht ganz überzeugend, die Vorlage scheint älteren Datums zu sein und muss per Hand nachbearbeitet werden. Aber sie ist so groß, dass man jede Stirnfalte der Mutter zum Thema machen kann, ja dass man das Bild bearbeiten und visuell szenisch präsentieren kann. Hans Thoma ist 1924 verstorben, seit Anfang 1995 sind seine Werke nach deutschem Recht gemeinfrei. Es spricht also nichts dagegen, diese Gemeinfreiheit auch für den Nutzer produktiv zu machen. Das heißt, man kann und sollte das Kunstwerk zum Predigttext auf die Internetseite der Gemeinde stellen können, man sollte produktiv mit ihm arbeiten können und vieles mehr. Das ist doch der unschätzbare Gewinn unserer heutigen Zeit, dass wir auf die kulturellen Ressourcen Zugriff haben können und sie nicht kunstvoll verknappen müssen.[22] Ich verstehe, warum der Verlag für die Bilder von Chagall und Kupfernagel keinen freien Zugriff einrichten kann. Sie unterliegen dem zu respektierenden Urheberrecht. Aber für die anderen gilt das nicht. Dass in zwei Fällen auch noch nicht einmal ein Download angeboten wird, sondern auf Kunstpostkarten des Gottesdienstinstitutes in Nürnberg verwiesen wird, finde ich bedauerlich. Das Belvedere in Wien bietet auf seinen Seiten eine fast 20 Megabyte große hochauflösende Version des Hundertwasserbildes zum Download an. Das ist nicht immer so, aber den Käufer des Buches nach dem Kauf darauf zu verweisen, er möge doch passende Postkarten des Gottesdienstinstitutes kaufen, hat schon ein Geschmäckle. Wenn das Buch zur Nachahmung anregen soll, dann sollten die Abbildungen der Kunstwerke leicht zugänglich sein. Der 1989 von Heinz-Ulrich Schmidt und Horst Schwebel herausgegebene Band „Mit Bildern predigen“[23] hatte immerhin – dem damaligen Stand der Technik entsprechend – alle Kunstwerke als Overheadfolien beigegeben. Zu fast allen Kunstwerken fehlen zudem die Angaben zur Originalgröße des betrachteten Bildes, zu seiner Technik und zum Werkkontext.[24] Bei anderen Angaben hätte ich gerne Erläuterungen, etwa warum El Grecos 275x127 cm großes Pfingstbild aus dem Prado, das dieser in Übereinstimmung mit den kunsthistorischen Datenbanken auf etwa 1600 datiert, im Predigtbuch auf 1604/14, also auf sein Todesjahr datiert wird. [Das Bild ist in einer guten Auflösung in der Online-Galerie des Prado zu betrachten und herunterzuladen!] Man mag denken, es sei im Rahmen einer heutigen Predigt unnötig, auf derartige kunsthistorische Details hinzuweisen. Das ist es aber nicht. Wenn wir heute mit der Gemeinde z.B. ein Bild betrachten, dass von Auftraggeber und Künstler niemals für die Augen der Gemeinde gedacht war, sondern für einen höchst elitären Kreis von Klerikern, dann müssen wir das bei der Vermittlung berücksichtigen.

Ich schreibe das, weil im einleitenden Text vor der durch die Bilderpredigt heraufbeschworenen Gefahr der „Milieuverengung des bildungsbürgerlichen Protestantismus“ gewarnt wird. Zunächst einmal sind die Mehrzahl aller Werke der Kunstgeschichte Produkt – oft genug bewusstes Produkt – dieser Milieuverengung. Wie Pierre Bourdieu in „Die feinen Unterschiede“[25] gezeigt hat, ist gerade der Distinktionsgewinn ein wichtiges Moment, der die Auftraggeber von Kunstwerken motiviert hat. Wer nun alles daran setzt, diesen Distinktionsgewinn zu nivellieren, der muss sich bewusst sein, dass er das gegen die ursprüngliche Intention vieler Bilder tut – wenn auch mit guten Gründen. Heute allerdings sind die Voraussetzungen zur Durchbrechung dieser Bildungs-Schranken so gut wie selten. Kunstwerke sind uns (zumindest abbildungstechnisch) so nah, wie nur wenigen Menschen im Verlauf der Menschheitsgeschichte. Nun aber noch einige Bemerkungen zu einzelnen Bildern und ihren Bildpredigten. Ich kann nicht auf alle Werke eingehen, sonst wird diese Auseinandersetzung umfassender als das zu rezensierende Buch. Martina Reister-Ulrichs Predigt zu den lesenden Frauen von Hans Thoma finde ich sehr persönlich und zugleich sehr gut nachvollziehbar. Den kleinen homiletischen Trick mit der Lokalisierung von 2. Timotheus 3, 14f. finde ich zwar sehr schön, habe ihn gleich anhand der Bibel, mit der meine Großmutter über Jahrzehnte täglich die Heilige Schrift studiert hat, nachgestellt, aber ich glaube dann doch, dass die im Bild aufgeschlagene Stelle etwas früher in der Bibel sein muss – ich habe die kecke Vermutung, es handelt sich um Lukas 2, 36ff., was freilich sehr spekulativ ist und nur Sinn macht, wenn Thoma zuvor einmal in Amsterdam war.

Als ich vor wenigen Jahren im Rijksmuseum vor diesem Bild stand, das so leuchtend war, wie keine digitale Abbildung es je wiedergeben kann, war ich mit Rembrandt und seinem Werk, das mir immer Schwierigkeiten bereitet hat, versöhnt. Wenn die biographische Zuordnung stimmt, wäre Rembrandts Mutter 62 Jahre alt gewesen, als er sie - wie es für ihn typisch war – als Anna ausstaffierte und malte. Genauso alt war die Mutter von Hans Thoma, als er sie als Bibellesende porträtiert. Beide Frauen sehen auf den Bildern älter aus, als sie wirklich sind - bei Rembrandt dramatisch älter als bei Thoma, denn nach der biblischen Erzählung war Anna ja über neunzig. Ich würde jedenfalls die Predigt um dieses Bild von Rembrandt ergänzen und beiden Werken Erkenntnisse über aneignende Bibellektüren abringen.[27] Zu dem Bild des unbekannten Meisters von Hersbruck, das der Predigt von Gregor Etzelmüller zugrunde liegt, habe ich oben schon einiges gesagt. Ich kann seiner Predigt schlichtweg nicht folgen. Muss ich ja auch nicht, das ist ja das Schöne bei einer Predigt als offenes Kunstwerk.[28] Denn weder ist mir einsichtig, dass Protestanten dieser vorreformatorischen Bilderwelt folgen sollten, noch kann ich in diesem konkreten Bild „etwas von meiner eigenen Geschichte erkennen“. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eher reformierter Prägung bin, sondern damit, dass dieses Bild ungebrochen biblische Geschichte als Ideologie vermittelt, dies aber zu vertuschen sucht. Vieles, was Etzelmüller in das Bild hineinliest, ist simple Applikation, aber keine Bildhermeneutik, etwa zur Kerze des Josef.[29] Und vieles, was er aus dem Bild herausliest, ist homiletisch kurzschlüssig, Wenn ich über Wirtschaftskrisen und Ökologie predigen will, muss ich doch kein Altarbild des 15. Jahrhunderts dafür missbrauchen. Nein, so sollten Bildpredigten nach meiner Vorstellung nicht sein. Sie sollten Bilder wahrnehmen, von Bildern lernen, sich meinetwegen mit ihnen streiten, aber nicht Fragestellungen an sie herantragen, die nichts mit ihnen zu tun haben können.

Ein anderes, sehr berühmtes Bild, das dem Bild von Hersbruck vielleicht sogar als Vor-Bild diente (falls es nicht das links abgebildete Bild von Robert Campin von 1420 war), ist Rogier van der Weydens Darstellung der Geburt Christi auf dem Bladelin-Altar von 1445 (heute in der Gemäldegalerie in Berlin). Bei van der Weyden wie auch bei Campin entdeckt man viele Bilddetails, die auch das Werk des unbekannten Meisters aus Hersbruck charakterisieren, insbesondere die Orientierung an den Visionen der Birgitta von Schweden. So sieht man das Jesuskind nackt auf dem Boden liegen, man sieht die Anbetung des Kindes durch Maria, den alten Josef mit der Kerze, die Engel unmittelbar bei der Geburt. Und man sieht im Bildhintergrund die Verkündigung an die Hirten. Bei van der Weyden sind die Hirten noch nicht eingetroffen, auf Campins Werk dagegen schon, dafür sind aber auch die beiden Hebammen noch da.

Van der Weyden macht diesen Bruch außerordentlich deutlich, geradezu physisch. Der Vernunft nach gibt es keine Möglichkeit den garstigen, breiten Graben der Geschichte (Ephraim Lessing) zu überwinden. Van der Weyden scheint das zu akzeptieren und legt im Gegenzug nahe, die durch die Geschichte gegebene Differenz durch Meditation, durch Vertiefung in das biblische Geschehen, schlichtweg durch den Glauben zu überwinden. Weil er so den Betrachter mit in das Bild hineinzieht, ihm aber kein Sacrificium intellectus abverlangt, ist dieses Bild, das doch 40 Jahre vor dem Hersbrucker Bild entstanden ist, viel moderner und nimmt mich unter Anerkenntnis meiner gegenwärtigen Position mit auf die Reise in die Erzählwelt der Bibel bzw. der Birgitta von Schweden. Und genau so vermag es mir auch den Umgang mit dem biblischen Text selbst zu erleichtern.

Fritz von Uhde muss man schon mögen, um sich auf ihn einzulassen. Persönlich ist es eher die Tatsache, dass die Deutschen Christen derartige Kunstpositionen so gehasst haben, die ihn für mich interessant macht.[31] Trotzdem: Nichts gegen die naturalistischen Positionen des 19. Jahrhunderts, die Entdeckung des Alltags und der Wirklichkeit des Lebens. Aber bei Uhde verbindet sich das für mich immer mit einer unangenehmen Art von Religiosität. Wo van Gogh seinem Bruder 1889 schrieb: „Wenn ich hierbleibe, werde ich nicht versuchen, einen Christus auf dem Ölberg zu malen wohl aber die Olivenernte, wie sie noch heute vor sich geht und dann, selbst wenn man die Menschen in ihrer typischen Arbeitshaltung zeigte, würde es vielleicht daran erinnern“ – da verpasst Uhde seinem Christus beim Besuch der Bauernfamilie (1887-88) noch einen Heiligenschein. Freilich ist das hier ausgewählte Bild aus der Stuttgarter Staatsgalerie (206x324 cm) allein schon wegen der Rückenansicht Christi interessant. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Kirchengemeinde gut mit dem Bild arbeiten kann. Das nächste Bild und die nächste Predigt überspringe ich und komme zu Christian Stäbleins Osterpredigt. Sie hat mir als Bildpredigt gut gefallen – bis zum drittletzten Absatz. Da wird das Kunstwerk zum ersten Mal erwähnt. Bis zu diesem Moment hatte ich gedacht, man müsste doch eigentlich auch eine Bildpredigt ohne Bild halten können. Einfach so, indem man, wie Stäblein es wunderbar vormacht, imaginiert, wie ein Bild aussehen müsste / könnte / sollte / dürfte, das den Ostermorgen zum Thema hat. Wie würde man selber sich ein Bild vom Geschehen machen? Das ist eine gute Anregung der religiösen Einbildungskraft.

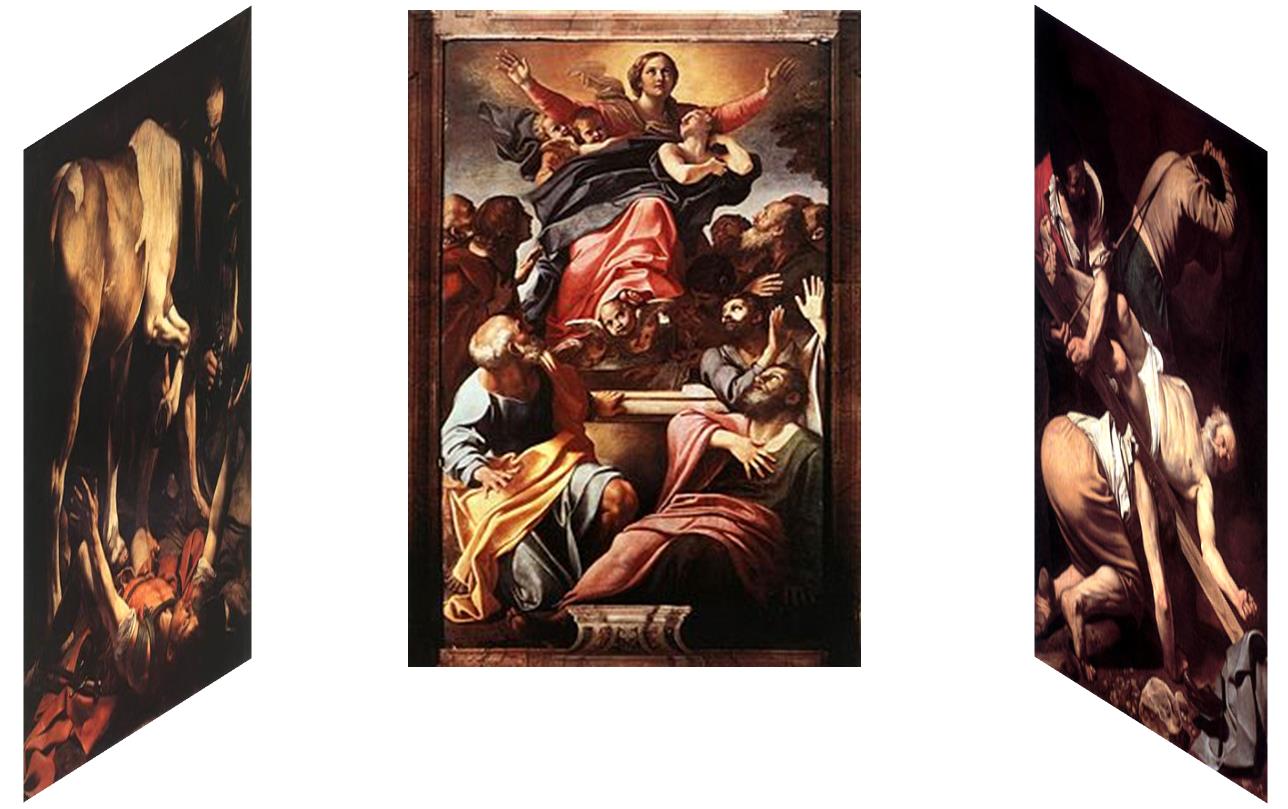

Was ist die Predigt des Bildes von El Greco? Wie schon Tizian legt er Wert auf den Umstand, dass mehr als eine Frau am Pfingstgeschehen teilgenommen hat, hier eine Formulierung aus Apostelgeschichte 1, 14 aufgreifend: „Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu“. Pfingsten ist kein exklusives Männergeschehen und auch nicht nur ein dogmatisches Geschehen im Sinne der Hervorhebung der Maria als Mutter der Kirche. Die gesamte Gemeinde ist beteiligt. Das zweite, was auffällt, ist die betonte Bewegung im Bild. Kirsten Elisabeth Christensen fokussiert sich auf die bewegte Körperlichkeit, die sich im Bild von Greco zeigt, die tänzerische Geste. Pfingsten ist nicht nur ein Top-Down-Geschehen, wie es die Mehrzahl von Grecos Künstlerkollegen inszenieren, sondern ein In-Bewegung-Setzen. Schön wäre es gewesen, wenn Christensen nicht nur die einladende Blickrichtung des zweiten Jüngers oben rechts thematisiert hätte, sondern auch die Gemeinde darüber informiert hätte, dass es der Künstlers selbst ist, der hier die Betrachter zur Teilnahme einlädt – denn es handelt sich zweifelsfrei um ein Selbstporträt von El Greco. Darin ist es fast schon Cranachs Altarbild in der Stadtkirche von Weimar verwandt. Auf Karl Friedrich Ulrichs Bildpredigt zu Caravaggios Darstellung der Bekehrung des Paulus bin ich schon eingegangen. Von allen Bildern, die im Predigt-Buch vorgestellt und ausgelegt werden, ist dieses sicher das bedeutsamste. Caravaggio gilt seit einigen Jahren als der wichtigste Künstler der Kunstgeschichte (auch wenn ich persönlich weiterhin Masaccio oder Giotto vorziehen würde) und die hier vorgestellte zweite Version der Bekehrung des Paulus ist sicher ein Schlüsselwerk in seinem Oeuvre. Die einfühlungsästhetische Herangehensweise an das Bild finde ich überzeugend – wenn man im Hinterkopf hat, dass das ‚wir‘, von dem der Prediger spricht, ein modern-touristisches ‚wir‘ ist. Denn die Cerasi-Kapelle ist eigentlich eine Familiengruft des Schatzmeisters Tiberio Cerasi von Papst Clemens VIII. und die Themen der beiden Bilder an den Seitenwänden (neben der Bekehrung des Paulus hat Caravaggio noch die Kreuzigung des Petrus gemalt) und des von Carracci gemalten Altarbildes (Himmelfahrt der Madonna) sind von der Familie vorgegeben.

Die Wahl der Themen ist katholisch-gegenreformatorisch wie es eben nur geht. Maria triumphiert im Zentrum des Geschehens und Paulus und Petrus an ihrer Seite verdeutlichen Bekehrung und Martyrium – beides beliebte Themen der Gegenreformation. Die Bilderpredigt von Monika Lehmann-Etzelmüller über das Selbstporträt von Paula Modersohn-Becker fällt insofern aus der Reihe, als kein biblisch-erzählerisches Thema zugrunde liegt, sondern das protestantische Thema schlechthin: die Individualität bzw. das Subjekt. Die Schwierigkeit, die ich hier sehe, ist die gleiche, die ich verspüre, wenn ich in Museen kunsthistorischen Rundgängen folge: es die Gefahr des Abgleitens ins Anekdotische. Die biographischen Daten mögen den Kontext des Bildes erläutern, sie klären niemals den Kunstcharakter des Bildes. Hundertausende Frauen habe ähnliche Erfahrungen, hunderte von ihnen mögen malen, aber nur die Bilder von Paula Modersohn-Becker überdauern ihre Zeit. Warum? Erst wenn man das erklären kann, kommt man dem Bild näher. Sonst bleibt nur die Bildmeditation. Oder die Kreativität, also das sich inspirieren lassen, die Imitatio. Weniger eine Bilderpredigt als vielmehr eine Predigt zu einem Kulturprojekt ist Regine Klusmanns Predigt zu den Nanas nach Niki de Saint Phalle. Die Imitatio des Lesers kann m.E. aber nur darin liegen, als Pfarrer selbst derartige Projekte anzustoßen und in den Gottesdienst einzubeziehen. Als ich vor einigen Wochen in Dresden vor Caspar David Friedrichs Tetschener Altar stand und all die Menschen drum herum sah, habe ich mich gefragt: Was sehen die Leute heute eigentlich auf diesem Bild? Ist es nur das kulturhistorisch zertifizierte Bild des CDF, das vielleicht zu Hause auch als Bildchen an der Wand hängt oder auf der Konfirmationsurkunde prangt? Im Vergleich mit dem meisterhaften „Mönch am Meer“ ist dieses Bild doch schrecklich – kitschig. Es hat sicher einen extremen Wiedererkennungswert, aber man hält diese gebündelten Lichtstrahlen (um nicht zu sagen Lichtdome) doch nicht wirklich lange aus. Die religiöse Aufladung der Landschaft geschieht ja nicht so, dass diese in ihren erhabenen Momenten gezeigt würde, vielmehr schlägt Friedrich dem Betrachter das Religiöse mit Goldruten auf die Augen. Anders als beim Mönch am Meer, den ich durchaus als Aufbruch zur Moderne[34] verstehe, ist mir das Kreuz im Gebirge noch zu unmodern. Insofern gehöre ich zu jenen, um endlich auf die Bildpredigt von Jan Rohls zu diesem Kunstwerk zu kommen, die dieses Bild schroff ablehnen. Der Blick auf die Rezeptionsgeschichte, auf den fast schon kultischen Umgang mit diesem Werk, die Tatsache, mit welcher Selbstverständlichkeit es sich nach 1945 auf kirchliche Urkunden hat schleichen können, all das macht mich skeptisch und sagt mir, dass es sich eben nicht im Kern um ein romantisches Bild handelt.[35] Kurzum, so sehr mir der Predigtdiskurs von Jan Rohls über die auch von mir geschätzte Romantik gefällt, so wenig überzeugt mich das gewählte Bild. Zu Hundertwasser und Chagall fällt mir nichts mehr ein, sie scheinen in den selbstverständlichen Fokus religiöser (homiletischer wie katechetischer) Betrachtung zu gehören, wie vor 30 bis 40 Jahren Bert Brecht, Max Frisch und Kurt Marti zu den literarischen Inspirationen (und oft einzigen Literaturzitationen) protestantischer Predigten.[36] Wenn diese Vermutung zutrifft, dann rennt man mit Bildern aus ihrem Oeuvre offene Türen ein, man setzt auf das Einverständnis der Predigthörer. Ich würde das despektierlich als niedrigschwelliges Angebot bezeichnen. Präziser müsste man sagen: als Gefahr des niedrigschwelligen Angebots. Denn bei Chagall bin ich mir nie so sicher. Kann man seine Verzweiflung angesichts der Judenverfolgung in Europa, die ihn in Frankreich packte und lähmte und die im gewählten Bild „Die Zeit ist ein Fluss ohne Ufer“ ihren Ausdruck findet, in einer Silvesterpredigt vermitteln? Kann man seine Bilder thematisieren ohne sie unzulässig auf Symbolisierungen zu verkürzen? Ich weiß es nicht. Am Ende: Aus den vier Visionen des Jenseits von Hieronymus Bosch, die wir im Dogenpalast in Venedig finden, wurde der Aufstieg der geretteten Seelen zum Himmel gewählt, sicher das bekannteste Bild aus dem Quartett. Jedes der Bilder ist 86,5 x 39,5 cm groß und damit größer als ein bloß privates Andachts- und Meditationsbild. Auch wenn es fraglich ist, kann man sich doch gut vorstellen, dass die vier schmalen Paneele einmal zu einer Weltgerichtsdarstellung in der Mitte gehörten. Zumindest der Sache nach muss man sich also ein Weltgericht dazu denken.

Die Zusammenstellung macht die Distanz deutlich. Während wir weiterhin die reale Hölle auf Erden erleben, sprechen wir nicht mehr über sie; dafür aber über die Seelenwanderung. Mit dem Jüngsten Gericht haben wir es nicht mehr so sehr, aber das Licht am Ende des Tunnels hätten wir doch gerne. Bei Bosch gehört aber immer alles zusammen. Die Frage ist (und es ist wirklich eine Frage), ob man nicht auch den ganzen Bosch predigen sollte. *** Fazit"Irren wir uns nur nicht: mögen wir noch soviel Speck für die intellektuellen und ästhetischen Mäuse in die Falle tun, wir fangen sie doch nicht; sicher gehen diese Nascher bald wieder hindurch. Jedenfalls wollen wir uns hüten, unser Kirchenvolk, das singen, beten und eine gute Predigt hören will, auch noch zu verlieren, indem wir ihm - Kaviar vorsetzen, wo es Brot will ... Freilich wenn es Kaviar gibt, warum soll man ihn nicht anbieten? Wir wollen in kleineren Kreisen das Bedürfnis nach schönen Feiern befriedigen, die die Gaben Gottes im Gewand der Kunst anbieten. Nur dass es nicht eine Anbetung von schönen Hüllen ohne Inhalt werde!"[37] Friedrich Niebergalls Worte sind auch heute nach fast 90 Jahren noch bedenkenswert. Inzwischen hat sich aber unser Verhältnis zur Hochkultur – zum Kaviar – gewandelt. Die Menschen begreifen die Kunst als Surplus ihrer Existenz, dem sie durchaus zutrauen, mehr zu sein als nur Luxusgegenstand. Die Frage ist, ob wir theologisch noch darüber hinausgehen können. Man müsste dann die Kunstwerke als Gleichnisse begreifen. Ich halte das für möglich. Ich wiederhole an dieser Stelle, was ich vor 22 Jahren unter der Überschrift „Homiletik unter dem Bilderverbot“[38] dazu geschrieben habe, weil ich es immer noch für aktuell halte: Schließlich könnte die Erfahrung, die wir gegenüber der Kunst machen, in die Verkündigung dergestalt eingebunden werden, dass wir in der Kunst oder in einzelnen Kunstwerken Hinweise auf das Reich Gottes entdecken oder auch in der Struktur ästhetischer Erfahrung ein Gleichnis[39] des Himmelreiches sehen und dies in der Predigt thematisieren. Man musste dann einräumen, dass Kunstwerke wahre Worte „extra muros ecclesiae“ sein können, oder auch „dass alle ernstzunehmende Kunst ... ein opus metaphysicum ist“ (George Steiner), oder dass Kunst „sich zur Schöpfung gleichnisartig“ (Paul Klee) verhält. Tatsächlich lässt sich nicht bestreiten, dass theologisch der Kunst bzw. einzelnen Kunstwerken diese Zuschreibungen zukommen können.[40] So wäre auch auf Karl Barths Auffassung zu verweisen, dass Kunst sich als reines Spiel auf Erlösung bezieht, weil sie auf die grundsätzliche Überbietbarkeit alles Wirklichen hinweist.[41] Auch die Reflexion des Kunsthaften des Kunstwerks deckt gewisse Analogien zur religiösen Erfahrung auf, so dass die ästhetische Erfahrung als ein „Gleichnis des Himmelreichs“ wahrgenommen werden kann. Dass ästhetische Objekte zum Material bzw. Träger von Verkündigung werden können, zeigt ein Blick auf die neutestamentlichen Gleichnisse: „Auch die Parabel Jesu gibt sich als ästhetisches Objekt zu erkennen. Sie ist ein poetisches Kunstwerk: die Miniaturausgabe eines in Erzählung gefassten Bühnenstücks mit stilisiertem Handlungsgefüge und eigenwilliger Figurenanordnung.“[42] Auch die Gleichnisse Jesu erweisen sich im literaturwissenschaftlichen Sinn als „autonom“[43], seine Erzählungen nehmen die Aufmerksamkeit des Rezipienten vollständig in Anspruch, ohne dass der Zuhörer auf einen außerhalb der Erzählung selbst liegenden Referenzrahmen verwiesen werden musste.[44] Primär verweist das Gleichnis wie jedes Kunstwerk als ästhetisches auf sich selbst und negiert jede außerhalb seiner selbst liegende Bedeutung. Erst im zweiten Schritt wird deutlich, dass in dieser Selbstreferenz auch eine andere Referenz zur Sprache kommen kann: Kunst konfrontiert den Rezipienten mit einer Möglichkeit, die die Wirklichkeit transzendiert. Was die Gleichnisse Jesu von anderen ästhetischen Objekten unterscheidet, ist die Art ihrer sekundären Referenz. Während die sekundäre Referenz säkularer Objekte als das Phantastische (das Mögliche im Sinne des „gesteigerten“ Wirklichen) oder das Utopische (das Mögliche als das noch nicht realisierte Wirkliche) bestimmt werden kann, qualifiziert die Referenz der Gleichnisse Jesu eine größere Bestimmtheit: „die Möglichkeit, die sich in ihr geltend macht, geht ... die Wirklichkeit unbedingt an, und zwar als eine Kraft, die sie zu verwandeln vermag.“[45] Daher entspricht der religiös-poetischen Form auch eine bestimmte Rezeptionsform: der Glaube. Es dürfte nun einsichtig sein, dass säkulare Kunstwerke nach ihrem Selbstverständnis davon „durch Welten getrennt sind“[46]. Dennoch wird der Prediger säkulare Kunstwerke dann und dort als „Gleichnisse des Reiches Gottes“ aufnehmen dürfen, „wo sie in einem selbstkritischen Prozess auf die besondere Geschichte Gottes mit den Menschen ... bezogen werden“ können[47], genauer: er wird sie dort ganz undogmatisch aufnehmen können, wo sie gerade in ihrem ästhetischen Charakter dazu beitragen, die „christliche Erkenntnis zu festigen, zu erweitern, zu präzisieren, dem christlichen Leben neuen Ernst und neue Heiterkeit, der Ausrichtung der christlichen Botschaft neue Freiheit und neue Konzentration zu verleihen“.[48] Aber er wird sie als säkulare Kunstwerke, als ästhetische Objekte aufnehmen müssen oder er wird sie verfehlen. Anmerkungen[1] Schwebel, Horst (2002): Die Kunst und das Christentum. Geschichte eines Konflikts. München: Beck, C H. [2] Cottin, Jerome (2001): Das Wort Gottes im Bild. Eine Herausforderung für die protestantische Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [3] Vgl. dazu Mertin, Andreas (1988): Der allgemeine und der besondere Ikonoklasmus. Bilderstreit als Paradigma christlicher Kunsterfahrung. In: Andreas Mertin und Horst Schwebel (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum, S. 146–168. [4] Vgl. Mertin, Andreas (1989): Kunstvoll predigen. Der Umgang mit Kunstwerken in homiletischer Perspektive. In: Horst Schwebel und Andreas Mertin (Hg.): Bilder und ihre Macht. Zum Verhältnis von Kunst und christlicher Religion. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk. [5] Vgl. Mertin, Andreas (1991): Homiletik unter dem Bilderverbot. Skeptische Bemerkungen zur Kunst in der Predigt. In: Inken Möller (Hg.): Anstöße. Theologie im Schnittpunkt von Kunst, Kultur und Kommunikation. FS Rainer Volp. Darmstadt: Verlag Das Beispiel, S. 159–167. [6] Betriebssystem Kunst (1994). Ruppichteroth: Verlag Kunstforum (Kunstforum International, 125). [7] Marti, Kurt (1958): Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität. In: Evangelische Theologie (8), S. 371–375. Wiederabgedruckt in: In: Kurt Marti (1976): Grenzverkehr. Ein Christ im Umgang mit Kultur, Literatur u. Kunst. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag d. Erziehungsvereins, S. 178–184. [8] Danto, Arthur Coleman (1991): Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. 1. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 957). [9] Vgl. Thaidigsmann, Edgar (1987): Gottes schöpferisches Sehen. Elemente einer theologischen Sehschule im Anschluss an Luthers Auslegung des Magnificat. In: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie (NZSTh) (29), S. 19–38. [10] Herrmann, Jörg; Mertin, Andreas; Valtink, Eveline (Hg.) (1998): Die Gegenwart der Kunst. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute: Fink, Wilhelm. [11] Morel, J. (1975): Säkularisierung und die Zukunft der Religionen. In: Theodor Hanf (Hg.): Funk-Kolleg sozialer Wandel. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., S. 237–254, insbes. S. 244. [12] Grözinger, Albrecht (1987): Praktische Theologie und Ästhetik. Ein Beitrag zur Grundlegung der praktischen Theologie. München: Kaiser. Neuhaus, Dietrich; Mertin, Andreas (Hg.) (1999): Wie in einem Spiegel. Begegnungen von Kunst, Religion, Theologie und Ästhetik: Haag + Herchen GmbH. [13] Barth, Karl (1978): Ethik 2. Vorlesung Münster WS 192829, wiederholt in Bonn, WS 1930/31. 1. Aufl. Zürich: Theologischer Verl. (Akademische Werke, 4 /// 2). Vgl. dazu: Mertin, Andreas (1999): Kunst als kritisches Spiel. Karl Barths Äußerungen zur Kunst. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 1, H. 2. Online verfügbar unter https://www.theomag.de/02/am9f.htm. [14] Vgl. auch Steinacker, Peter (1987): Karl Barths Römerbrief. Ein expressionistischer Schrei? In: Anstöße. Evangelische Akademie Hofgeismar (34), S. 12–22. [15] Nach Barth wurden 1973 Karl Rahner und 1987 Gerhard Ebeling ausgezeichnet. [16] Mertin, Andreas (2010): Ästhetischer müssten die Evangelischen sein! Notizen zur kulturellen Geisteslage des Protestantismus. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 12, H. 63. Online verfügbar unter https://www.theomag.de/63/am300.htm. [17] Dohmen, Christoph (1987): Religion gegen Kunst. Liegen die Anfänge der Kunstfeindlichkeit in der Bibel? In: Thomas Sternberg und Christoph Dohmen (Hg.): … kein Bildnis machen. Kunst und Theologie im Gespräch. Würzburg: Echter, S. 11–23. [18] Ein Titel zudem, den vermutlich ein Kunsthistoriker sehr viel späterer Zeiten dem Bild zugewiesen hat. [19] Jacobus de Voragine (1984): Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Unter Mitarbeit von Richard Benz. 10. Aufl. Heidelberg: Lambert Schneider. [20] Kirschbaum, Engelbert (Hg.) (1994): Lexikon der christlichen Ikonographie. Unter Mitarbeit von Günter Bandmann. Sonderausg. 8 Bände. Freiburg/Br.: Herder. [21] Sachs, Hannelore; Badstübner, Ernst; Neumann, Helga (2012): Wörterbuch der christlichen Ikonographie. 10. Aufl., unveränd. Nachdr. der 8. Aufl. Regensburg: Schnell & Steiner. [22] Es ist vermutlich die mit öffentlichen Mitteln geförderte Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, die dieses gemeinfreie Bild einer weiteren Öffentlichkeit durch eine Art Bezahlschranke vorenthält. Online kann man das Bild zwar betrachten, aber nicht im Rahmen von Standards, die einer digitalen Welt angemessen sind. Andere Museen bieten ihre Bilder unter Verweis auf die Gemeinfreiheit kostenlos zum Download an und verlangen nur für druckfähige Vorlagen den ihnen dann auch zustehenden Obulus. [23] Schmidt, Heinz-Ulrich; Schwebel, Horst (1989): Mit Bildern predigen. Beispiele und Erläuterungen. Gütersloh: Mohn. [24] Eine Überlegung, die mir bei der Lektüre des Buches kam, will ich wenigstens anmerkungsweise festhalten. Warum pflegen wir eigentlich die Biografien der beteiligten Prediger und Predigerinnen in derartigen Büchern aufzuführen, nicht aber die Biographien ihrer künstlerischen Dialogpartner? Wäre das nicht gut evangelisch, den Gesprächspartner auch vorzustellen und zu als eigenständigen Beiträger zu würdigen? [25] Bourdieu, Pierre (2000): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 658). [26] „Een oude vrouw, waarschijnlijk Rembrandts moeder, Neeltgen Willemsdr van Zuydtbroeck (overl. 1640), vermoedelijk voorgesteld als de profetes Anna. Een zittende oude vrouw, lezend in een groot boek dat opengeslagen op haar schoot ligt.“ [27] Mertin, Andreas (2008): Bibel lesen. Private Notizen. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 10, H. 51. Online verfügbar unter https://www.theomag.de/51/am240.htm. [28] Martin, Gerhard Marcel (1984): Predigt als 'offenes Kunstwerk'? Zum Dialog zwischen Homiletik und Rezeptionsästhetik. In: Evangelische Theologie (44), S. 46–58. [29] Vgl. dazu Seidel, Katrin (1996): Die Kerze. Motivgeschichte und Ikonologie. Hildesheim: Olms (Studien zur Kunstgeschichte, 103). [30] Mertin, Andreas (2012): Rogier van der Weyden: Geburt Christi. In: Steffen Marklein (Hg.): Starke Bilder. Bilder für den Religionsunterricht. Loccum, S. 121–125. [31] Vgl. etwa Fremgen, Leo (1942): Kunst und Schöpfung. Ethik der Kunst. Gütersloh: Bertelsmann. [32] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120314_ge.html [33] LCI Art. Maria Magdalena, 7, 534 [34] Rosenblum, Robert (1981): Die moderne Malerei und die Tradition der Romantik. Von C.D. Friedrich zu Mark Rothko. München: Schirmer-Mosel. [35] Hinzu kommt die Verwirrung, wenn andere Interpretationslinien es als „freimaurerisches Programmbild“ deuten und dafür eben auch gute Gründe anführen. [36] Grözinger, Elisabeth (1992): Dichtung in der Predigtvorbereitung. Zur homiletischen Rezeption literarischer Texte, dargestellt am Beispiel der "Predigtstudien" (1968-1984) unter besonderer Berücksichtigung von Bertolt Brecht, Max Frisch und Kurt Marti. Frankfurt am Main, New York: P. Lang [37] Niebergall, Friedrich (1925): Die gegenwärtigen kultischen Reformen, gemessen am Evangelium. In: Kurt Horn und Otto Bartning (Hg.): Kultus und Kunst. Beiträge zur Klärung des evangelischen Kultusproblems. Berlin: Furche-Kunstverl., S. 23. [38] Mertin, Andreas (1991): Homiletik unter dem Bilderverbot. Skeptische Bemerkungen zur Kunst in der Predigt. In: Inken Möller (Hg.): Anstöße. Theologie im Schnittpunkt von Kunst, Kultur und Kommunikation. FS Rainer Volp. Darmstadt: Verlag Das Beispiel, S. 159–167. [39] Vgl. Schwebel, Horst (1989): Wer Augen hat, der höre. Thesen zur Bilderpredigt. In: Heinz-Ulrich Schmidt und Horst Schwebel (Hg.): Mit Bildern predigen. Beispiele und Erläuterungen. Gütersloh: Mohn, S. 93–95, hier S. 94. [40] K. Barth, KD IV/3, 130f.: Gerade (die Gemeindemitglieder) können, dürfen und müssen darauf gefasst sein, 'Gleichnissen des Himmelreiches' in jenem Vollsinn des biblischen Begriffs auch dort zu begegnen: nicht nur im biblischen Zeugnis also und nicht nur in den Veranstaltungen, Werken und Worten der christlichen Kirche, sondern auch in der Profanität, d.h. dann aber in wunderbarer Unterbrechung der Profanität des Weltlebens". Vgl. Grözinger, Albrecht (1990): Christologie und Ästhetik. Die Lichterlehre Karl Barths in ihrer Bedeutsamkeit für die Praktische Theologie. In: Jürgen Seim und Lothar Steiger (Hg.): Lobet Gott. Beiträge zur theologischen Ästhetik ; Festschrift Rudolf Bohren zum 70. Geburtstag. Unter Mitarbeit von Rudolf Bohren. München: Kaiser, S. 40–46. [41] Barth, Karl (1978): Ethik 2. Vorlesung Münster WS 192829, wiederholt in Bonn, WS 1930/31. 1. Aufl. Zürich: Theologischer Verl. (Akademische Werke, 4 /// 2), S. 439 und 443. [42] Harnisch, Wolfgang (1990): Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB, 1343), S. 12. [43] Vgl. Via, Dan Otto (1970): Die Gleichnisse Jesu. Ihre literarische und existentiale Dimension. München: Kaiser (Beiträge zur evangelischen Theologie, 57). S. 78. [44] W. Harnisch, Die Gleichniserzählungen Jesu, a.a.O., S. 64. [45] Ebenda, S. 162f. und S. 164. [46] Ebenda, S. 165. [47] A. Grözinger, Christologie und Ästhetik, a.a.O., S. 43. [48] K. Barth, KD IV,3, S. 151. Barth verweist darauf, dass die Wahrnehmung der wahren Worte "extra muros ecclesiae", unter die auch ästhetische Objekte gezählt werden könnten, in der Regel nur die Sache Weniger sein könne und deshalb nicht kanonisiert und fixiert werden und damit dem Rest der Gemeinde aufgezwungen werden dürfe. A. Grözinger weist darüber hinaus zu Recht darauf hin, dass Karl Barth es immer unterlassen hat, mögliche Worte extra muros ecclesiae konkret als solche zu benennen, vgl. A. Grözinger, Christologie und Ästhetik, a.a.O., S. 46. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/am441.htm

|

Im Abstand etwa von einer Dekade erscheinen Publikationen, die den mit dem Predigtdienst Beauftragten Hilfestellungen geben wollen, wenn sie Bilder im Gottesdienst einsetzen möchten. Nun ist seit dem Beginn des Christentums der didaktische, homiletische, ja grundsätzlich: der theologische Einsatz von Bildern mit religiöser Ikonographie umstritten.

Im Abstand etwa von einer Dekade erscheinen Publikationen, die den mit dem Predigtdienst Beauftragten Hilfestellungen geben wollen, wenn sie Bilder im Gottesdienst einsetzen möchten. Nun ist seit dem Beginn des Christentums der didaktische, homiletische, ja grundsätzlich: der theologische Einsatz von Bildern mit religiöser Ikonographie umstritten.

Dazu ein Beispiel aus dem Buch: Die Darstellung der Geburt Jesu des Meisters des Hersbrucker Altars von 1480. Die Frage, ob das herangezogene Bild überhaupt die biblische Erzählung von der Geburtsgeschichte zeigt, wird nicht einmal gestellt. Ja, das Bild trägt den Titel „Darstellung der Geburt Jesu“.

Dazu ein Beispiel aus dem Buch: Die Darstellung der Geburt Jesu des Meisters des Hersbrucker Altars von 1480. Die Frage, ob das herangezogene Bild überhaupt die biblische Erzählung von der Geburtsgeschichte zeigt, wird nicht einmal gestellt. Ja, das Bild trägt den Titel „Darstellung der Geburt Jesu“. Aber hier befinde ich mich ja auch in Übereinstimmung mit der Kriteriologie des Buches: „In jedem Fall wird aber der Prediger, der sonst in erster Linie als Experte der Textauslegung gilt und der diesen Text und seine angenommene Intention auf Grund seiner Kenntnisse über und seiner Erfahrungen mit den Hörenden zu Gehör bringt, sich das Bild erschließen. Neben und nach dem unmittelbaren Eindruck wird er oder sie nicht umhin können, wie bei den exegetischen Vorarbeiten am biblischen Text auch das Bild ernsthaft, also historisch-kritisch und kunstwissenschaftlich verantwortet, in den Blick zu nehmen. Gewiss gibt es einen ‚Überschuss‘ an Deutbarkeit, aber die Interpretation ist nicht willkürlich, sondern muss vernünftige Anhalte finden und für die Gesprächspartner nachvollziehbar sein.“(14) Das hätte ich dann aber auch gerne an den Bildern exemplifiziert gesehen! Kunstgeschichte ist wie Theologie eine Wissenschaft, christliche Ikonographie eine ausgewiesene Fachdisziplin. Es muss nicht gleich jeder Prediger das Lexikon der christlichen Ikonographie

Aber hier befinde ich mich ja auch in Übereinstimmung mit der Kriteriologie des Buches: „In jedem Fall wird aber der Prediger, der sonst in erster Linie als Experte der Textauslegung gilt und der diesen Text und seine angenommene Intention auf Grund seiner Kenntnisse über und seiner Erfahrungen mit den Hörenden zu Gehör bringt, sich das Bild erschließen. Neben und nach dem unmittelbaren Eindruck wird er oder sie nicht umhin können, wie bei den exegetischen Vorarbeiten am biblischen Text auch das Bild ernsthaft, also historisch-kritisch und kunstwissenschaftlich verantwortet, in den Blick zu nehmen. Gewiss gibt es einen ‚Überschuss‘ an Deutbarkeit, aber die Interpretation ist nicht willkürlich, sondern muss vernünftige Anhalte finden und für die Gesprächspartner nachvollziehbar sein.“(14) Das hätte ich dann aber auch gerne an den Bildern exemplifiziert gesehen! Kunstgeschichte ist wie Theologie eine Wissenschaft, christliche Ikonographie eine ausgewiesene Fachdisziplin. Es muss nicht gleich jeder Prediger das Lexikon der christlichen Ikonographie

Manchmal informieren die Prediger aber auch die Gemeinde über die formalen Angaben zum Bild. Das ist etwa bei Karl Friedrich Ulrichs der Fall, der in seiner Predigt vorbildlich über Caravaggios Darstellung der Bekehrung des Paulus auf dem Weg nach Rom in der Cerasi-Kapelle in Santa Maria del Popolo in Rom informiert und dabei die Größenangaben von 230x175 cm benennt. Derartige Angaben sind für Kunstwerke und ihr Verstehen unverzichtbar. Aber etwas anderes finde ich im Blick auf Caravaggios Bild wichtig. Wer jemals in

Manchmal informieren die Prediger aber auch die Gemeinde über die formalen Angaben zum Bild. Das ist etwa bei Karl Friedrich Ulrichs der Fall, der in seiner Predigt vorbildlich über Caravaggios Darstellung der Bekehrung des Paulus auf dem Weg nach Rom in der Cerasi-Kapelle in Santa Maria del Popolo in Rom informiert und dabei die Größenangaben von 230x175 cm benennt. Derartige Angaben sind für Kunstwerke und ihr Verstehen unverzichtbar. Aber etwas anderes finde ich im Blick auf Caravaggios Bild wichtig. Wer jemals in  An dieser Stelle sei deshalb der Hinweis auf die Möglichkeit der vergleichenden Bildlektüre gestattet. Das gerade wieder eröffnete Rijksmuseum in Amsterdam erlaubt es, alle seine Bestände online zu durchsuchen und Gefundenes in einem Bildkatalog (dem so genannten

An dieser Stelle sei deshalb der Hinweis auf die Möglichkeit der vergleichenden Bildlektüre gestattet. Das gerade wieder eröffnete Rijksmuseum in Amsterdam erlaubt es, alle seine Bestände online zu durchsuchen und Gefundenes in einem Bildkatalog (dem so genannten

Aber in einem entscheidenden Detail ist van der Weydens Darstellung anders – und dieses Detail ist die Figur des Stifters, die nun überraschenderweise eine Brücke in die Gegenwart schlägt.

Aber in einem entscheidenden Detail ist van der Weydens Darstellung anders – und dieses Detail ist die Figur des Stifters, die nun überraschenderweise eine Brücke in die Gegenwart schlägt.

Dagegen kann das konkrete große, geradezu monumentale Bild zu den Wächtern der Auferstehung von Nikolai Nikolaevich Ge (1831-1894) aus der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau nur verblassen. Was immer die Predigthörer im Verlauf der Predigt für sich imaginiert haben, wie immer sie die Frauen und die Soldaten mit ihrer Einbildungskraft inszeniert haben, ganz sicher haben sie dabei nicht ein 3,5 Meter breites und fast 2,5 Meter hohes Bild imaginiert.

Dagegen kann das konkrete große, geradezu monumentale Bild zu den Wächtern der Auferstehung von Nikolai Nikolaevich Ge (1831-1894) aus der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau nur verblassen. Was immer die Predigthörer im Verlauf der Predigt für sich imaginiert haben, wie immer sie die Frauen und die Soldaten mit ihrer Einbildungskraft inszeniert haben, ganz sicher haben sie dabei nicht ein 3,5 Meter breites und fast 2,5 Meter hohes Bild imaginiert.  Und ich weiß nicht einmal, ob der Predigende immer daran gedacht hat, dass wir hier vor einem Bild stehen, das über die Dimension des privaten Andachtsbildes, ja über die Dimension eines Altarbilds einer Seitenkapelle einer mittelalterlichen Kirche weit hinausweist. Selbst im Vergleich zur Größe von Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“ ist es riesig. Ich hätte deshalb drei Absätze vor Schluss aufgehört und alles weitere der Phantasie meiner Predigthörer überlassen.

Und ich weiß nicht einmal, ob der Predigende immer daran gedacht hat, dass wir hier vor einem Bild stehen, das über die Dimension des privaten Andachtsbildes, ja über die Dimension eines Altarbilds einer Seitenkapelle einer mittelalterlichen Kirche weit hinausweist. Selbst im Vergleich zur Größe von Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“ ist es riesig. Ich hätte deshalb drei Absätze vor Schluss aufgehört und alles weitere der Phantasie meiner Predigthörer überlassen. Vielleicht kann man sich auf dieses Bild einlassen – dann aber braucht es mehr als die Zeit, die insgesamt für eine Predigt zur Verfügung steht, um ihm gerecht zu werden. Das Bild verbindet ja, wenn ich es recht interpretiere, in guter kunsthistorischer Tradition die Auferstehung schon mit dem Noli me tangere, mit dem physisch nicht Erfassbaren des Geschehens. So wie wir es etwa bei Giotto 555 Jahre vorher in der Scrovegni-Kapelle in Padua finden, bei dem Jesus schon fast ganz in den tiefblauen Bildhintergrund entschwunden ist. Bei Nikolai Nikolaevich Ge ist er dann ganz dem Blick des Betrachters entzogen. Hier bedürfte es vermutlich einer vertieften Bildmeditation.

Vielleicht kann man sich auf dieses Bild einlassen – dann aber braucht es mehr als die Zeit, die insgesamt für eine Predigt zur Verfügung steht, um ihm gerecht zu werden. Das Bild verbindet ja, wenn ich es recht interpretiere, in guter kunsthistorischer Tradition die Auferstehung schon mit dem Noli me tangere, mit dem physisch nicht Erfassbaren des Geschehens. So wie wir es etwa bei Giotto 555 Jahre vorher in der Scrovegni-Kapelle in Padua finden, bei dem Jesus schon fast ganz in den tiefblauen Bildhintergrund entschwunden ist. Bei Nikolai Nikolaevich Ge ist er dann ganz dem Blick des Betrachters entzogen. Hier bedürfte es vermutlich einer vertieften Bildmeditation. El Greco – der gegenreformatorische Maler, der von der Gegenreformation als zu radikal abgelehnt wurde – ist Thema der Bildpredigt von Kirsten Elisabeth Christensen. Wir haben zugleich ein Bildthema vor uns, bei der die Kunst wirkungsgeschichtlich außerordentlich bedeutsam war. Als Exeget wird niemand vertreten können, dass Maria, die Mutter Jesu am Pfingstgeschehen teilgenommen hat. Und das gilt auch für Maria Magdalena. Die biblische Überlieferung erwähnt die Frauen nicht, obwohl sie an anderen Stellen Wert auf die Erwähnung ihrer Anwesenheit legt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass beide oder eine von ihnen an der Versammlung teilgenommen haben, aber wir wissen es nicht.

El Greco – der gegenreformatorische Maler, der von der Gegenreformation als zu radikal abgelehnt wurde – ist Thema der Bildpredigt von Kirsten Elisabeth Christensen. Wir haben zugleich ein Bildthema vor uns, bei der die Kunst wirkungsgeschichtlich außerordentlich bedeutsam war. Als Exeget wird niemand vertreten können, dass Maria, die Mutter Jesu am Pfingstgeschehen teilgenommen hat. Und das gilt auch für Maria Magdalena. Die biblische Überlieferung erwähnt die Frauen nicht, obwohl sie an anderen Stellen Wert auf die Erwähnung ihrer Anwesenheit legt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass beide oder eine von ihnen an der Versammlung teilgenommen haben, aber wir wissen es nicht. Die Kunst aber legt uns zumindest seit dem auf das Jahr 586 datierten Rabula-Codex nahe, dass Maria nicht nur beim Pfingstereignis dabei war, sondern im Zentrum des Geschehens stand, ja das die Taube des Heiligen Geistes exklusiv sie angesteuert hat. Diese Bildtradition hat sich dann über Jahrhunderte fort- und in den Köpfen festgesetzt. Es gab offenkundig ein starkes Interesse daran, Maria nicht nur zu zeigen, sondern sie ins Zentrum des so genannten Gründungsgeschehens der Kirche zu setzen. Man muss – sieht man einmal von Giottos Darstellung in der Scrovegni-Kapelle ab - schon bis an den Anfang des 17. Jahrhunderts gehen, um dann bei Alfons van Dyck ein Pfingstbild zu finden, bei dem Maria nicht im Zentrum steht. Dementsprechend kann Papst Benedikt XVI. bei der Generalaudienz am 14. März 2012 sagen: „so wird wiederum in die betende Gemeinschaft der Jünger mit Maria in der Mitte der Heilige Geist kommen und aus ihnen die Kirche schaffen ... Maria steht also am Beginn des irdischen Lebens Jesu, und mit ihr beginnt auch die Kirche ... Wenn es ohne Pfingsten keine Kirche gibt, gibt es ohne Maria kein Pfingsten.“

Die Kunst aber legt uns zumindest seit dem auf das Jahr 586 datierten Rabula-Codex nahe, dass Maria nicht nur beim Pfingstereignis dabei war, sondern im Zentrum des Geschehens stand, ja das die Taube des Heiligen Geistes exklusiv sie angesteuert hat. Diese Bildtradition hat sich dann über Jahrhunderte fort- und in den Köpfen festgesetzt. Es gab offenkundig ein starkes Interesse daran, Maria nicht nur zu zeigen, sondern sie ins Zentrum des so genannten Gründungsgeschehens der Kirche zu setzen. Man muss – sieht man einmal von Giottos Darstellung in der Scrovegni-Kapelle ab - schon bis an den Anfang des 17. Jahrhunderts gehen, um dann bei Alfons van Dyck ein Pfingstbild zu finden, bei dem Maria nicht im Zentrum steht. Dementsprechend kann Papst Benedikt XVI. bei der Generalaudienz am 14. März 2012 sagen: „so wird wiederum in die betende Gemeinschaft der Jünger mit Maria in der Mitte der Heilige Geist kommen und aus ihnen die Kirche schaffen ... Maria steht also am Beginn des irdischen Lebens Jesu, und mit ihr beginnt auch die Kirche ... Wenn es ohne Pfingsten keine Kirche gibt, gibt es ohne Maria kein Pfingsten.“ Das zweite interessante zu beobachtende Moment ist das Auftauchen der Maria Magdalena. Erstmalig wird das am Ende des 12. Jahrhundert in einer pseudonymen Legende erwähnt. Ihre Darstellung im Rahmen des Pfingstgeschehens ist in der Kunst außerordentlich rar und hat sich nicht durchgesetzt. Das Lexikon der christlichen Ikonographie nennt bei außerzyklischen Pfingstbildern außer Grecos Werk nur noch ein Bild aus der Werkstatt von Rubens und – in unserem Kontext wichtig – ein Bild von Tizian von 1545 oder 1550, heute in der Kirche Santa Maria della Salute in Venedig (570x260 cm).

Das zweite interessante zu beobachtende Moment ist das Auftauchen der Maria Magdalena. Erstmalig wird das am Ende des 12. Jahrhundert in einer pseudonymen Legende erwähnt. Ihre Darstellung im Rahmen des Pfingstgeschehens ist in der Kunst außerordentlich rar und hat sich nicht durchgesetzt. Das Lexikon der christlichen Ikonographie nennt bei außerzyklischen Pfingstbildern außer Grecos Werk nur noch ein Bild aus der Werkstatt von Rubens und – in unserem Kontext wichtig – ein Bild von Tizian von 1545 oder 1550, heute in der Kirche Santa Maria della Salute in Venedig (570x260 cm).