Closer to van Eyck |

Was ich noch zu sagen hätte ...Das Blogsurrogatextrakt XIIAndreas Mertin „Offene Diskussion“„Wenn ich einmal die ‚Fackel‘ beschließe,

Und schließlich stößt sich der „offene Diskutant“ an einer Formulierung von mir, in der ich geschrieben habe: „Nichts wäre unangenehmer und peinlicher als die Rückkehr zu den Fleischtöpfen barocker Raumgestaltungen“. Und dabei nimmt er auch noch das Wort „Fleischtöpfe“ wörtlich, weil er offenkundig noch nie etwas von der Wüstenwanderung Israels und Exodus 16, 3 gehört hat. Lieber ein selbstbestimmtes Leben in der Freiheit als ein sattes Leben in Knechtschaft (der Kunst unter der Religion) – darum geht es doch. Aber wer wollte auf Differenzierungen beharren, wenn Vorurteile gefragt sind. Big data – oder das Netz als unzivilisierter Raum

Haberer garniert nun ihre Schilderung vor den potentiellen Gefahren des Internets mit einer Anekdote, die ich ganz interessant finde. Sie sagt:

Gut gebrüllt, Löwe. Aber die Geschichte passt zu gut ins Erkenntnisinteresse, als dass sie so 1:1 stimmen könnte. Haberer hat sie erkennbar als Meme aus dem Gedächtnis zitiert und dabei dramatisiert. Zunächst einmal: Google hat mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Man sollte schon die konkreten Verantwortlichkeiten benennen. Dann: der Vater des Mädchens hat überhaupt keine Nachricht zugeschickt bekommen, sondern das Mädchen selbst bekam Werbung zugeschickt, die der Vater als unpassend empfand, weil sie sich erkennbar an Schwangere wendete. Es hätte also durchaus auch eine irrtümliche Werbesendung sein können. Tatsächlich hatte ein Mädchen bestimmte Waren eingekauft und das Unternehmen, bei dem sie einkaufte (Target in Minneapolis) hatte aufgrund bestimmter Beobachtungen mit 82% Wahrscheinlichkeit daraus geschlossen, dass sie schwanger sein könnte. Deshalb geriet sie in die Gruppe der Werbung für tatsächlich Schwangere. Nun ist das zwar durchaus etwas beunruhigend, aber nicht wirklich erschreckend. Gute Einzelhandelsfirmen vor Ort, führen seit über 100 Jahren kleine Karteikarten über Stammkunden, um ihnen passende Ergänzungen zu bisherigen Anschaffungen empfehlen zu können. Das nennt man Kundenorientierung und Service. Ich erinnere mich an mein Erstaunen in einem Porzellan-Geschäft, dass mir schon vor 30 Jahren – lange vor Big-Data – die richtige Ergänzung zu meiner Espressotassen-Sammlung sagen konnte. Faktisch bedeutet es doch nur, dass man Informationen sammelt und potentiellen Kunden daraufhin Angebote unterbreitet. Erinnert sich noch jemand daran, dass man früher nach dem Tod von nahen Verwandten plötzlich handgeschriebene Briefe von irgendwelchen frommen Christen bekam, die einem Trost und Beistand zusichern wollten? Die betreffenden Evangelikalen lasen jeden Morgen die Todesanzeigen in der Zeitung und sandten dann die standardisierten, aber handgeschriebenen Briefe an die ihnen bis dahin völlig unbekannten Leute. Manche Immobilienmakler sollen die örtlichen Todesanzeigen studieren, weil sie so erfahren, wo attraktive Wohnungen freiwerden könnten. Payback-Punkte sind ein modernes Verfahren, um etwas über das Verhalten von Menschen herauszubekommen. Letzteres bedeutet aber auch, dass man mitspielen muss, um Opfer derartiger Berechnungen zu werden. Im Fall der Mall in Minneapolis muss man sich also gegenüber dem Unternehmen kenntlich gemacht haben, damit es Schlussfolgerungen ziehen kann, im Fall von Google müsste man z.B. die Protokollierung der Suche nicht ausgeschaltet haben usw. Nun zu den abgeleiteten Forderungen von Haberer. Ich bin keinesfalls der Meinung, dass es konstitutiver Teil der menschlichen Würde ist, dass er von außen weder beobachtet noch berechnet werden kann. Das glaube ich nicht einmal ansatzweise. Fast alles in unserer Lebenswelt beruht darauf, dass wir menschliches Verhalten beobachten und daraus möglichst präzise unsere Schlüsse ziehen. Ärztliche Diagnosen beruhen im Wesentlichen darauf und auch die daraufhin vorgenommenen Medikamentationen, aber auch Einstellungsgespräche bei Bewerbungen und vieles andere mehr. Man kann nicht einmal sagen, dass es notwendig zur menschlichen Würde gehört, wenigstens nicht ungefragt beobachtet oder berechnet zu werden. Die Kirche selbst nimmt derartige Zählungen und Beobachtungen Jahr für Jahr vor wie das statistische Jahrbuch zeigt – und mich hat am Zählsonntag noch niemand gefragt, ob ich mitgezählt werden möchte. Und im Rahmen der statistischen Erhebungen der Kirchen und dazugehörigen Befragungen werden erstaunliche (und erstaunlich zutreffende) Aussagen über meine Milieuzugehörigkeit und meine Werte getroffen. Woran wir vielmehr ein Interesse haben müssen, ist, die Grenzen und Verfahren zu bestimmen, innerhalb derer wir beobachtet und berechnet werden. Informationelle Selbstbestimmung nennt man das, soweit ich mich recht erinnere. Dieses Recht wurde im erwähnten Beispiel von Haberer nicht verletzt. Es wurde lediglich eine Berechnung vorgenommen: bei vier von fünf Fällen erwies sich ein Mädchen, das dieselben Pflegemittel wie das betreffende Mädchen einkaufte, durch nachfolgende Einkäufe als schwanger. Ähnlich arbeitet, wie wir alle aus Erfahrung wissen, der Online-Händler Amazon: Kunden, die die gleichen Bücher kauften wie Sie, kauften auch ... Davon kann man sich belästigt oder auch belustigt fühlen. Ich bin meistens Letzteres, weil die Empfehlungen oft so unsinnig sind. Wenn ich mir einen Reiseführer für Berlin gekauft habe, empfiehlt mir Amazon in der Regel noch einen weiteren. Mein Buchhändler würde das nicht tun, er ist schlauer. BigData ist schlimm und man sollte es nicht verharmlosen, es bestimmt das Leben des Einzelnen mehr, als er denkt. Aber statt gegen Google zu polemisieren, schien es mir zum Beispiel sinnvoller, gegen so etwas wie Scores in Sachen Kreditwürdigkeit vorzugehen, die Menschen zu Opfern anonymer und kaum beeinflussbarer Faktoren machen und von denen ja nicht nur Kredite, sondern inzwischen auch Mietverträge und simple Einkäufe abhängen. Auch das ist BigData und es ist wesentlich bedeutsamer für das Leben des einzelnen und seiner Familie. http://www.kdnuggets.com/2014/05/target-predict-teen-pregnancy-inside-story.html Ist Bildersturm aufklärerisch?Immer wieder stören sich Menschen an der Vorstellung, dass Bildersturm aufklärerisch sein könnte. Wahrscheinlich deshalb, weil wir unter „Bildersturm“ die Handlungen eines Mobs verstehen, der Kirchen stürmt und kulturelle Güter vernichtet. Und dann sind wir spätestens seit der staatlich gelenkten Bildervernichtung durch die Nationalsozialisten sozusagen „gebrannte Kinder“. Das hat die Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung nicht daran gehindert, zahlreiche Statuen der Heroen der DDR von ihren Plätzen zu entfernen und zu zerstören. Bildersturm ist immer nur böse, wenn es die anderen machen. Und es hat die Amerikaner bei der Einnahme Bagdads nicht davon abgehalten, öffentlichkeitswirksam Statuen des gestürzten Herrschers zu stürmen und Wandbilder mit Gewehrsalven zu zerfetzen. Bildersturm ist nicht zuletzt symbolisches politisches Handeln. So wie auch Bilderstiften symbolisches politisches Handeln ist. Bilder fallen ja nicht – anders als es manche fromme Legende will – vom Himmel. Wenn man sich die Scrovegni-Kapelle in Padua anschaut, dann verdankt sie sich mit all ihren schönen Werken von Giotto schlichtweg der Angst des Stifters, sein Vater – ein Wucherer – könnte für lange Zeit im Fegefeuer schmoren (was Dante in der Göttlichen Komödie behauptet). Deshalb stiftet der Sohn zur Seelenrettung eine Kapelle samt Ausschmückung und lässt diese Intention von Giotto auch gleich auf der Rückwand der Kapelle darstellen.

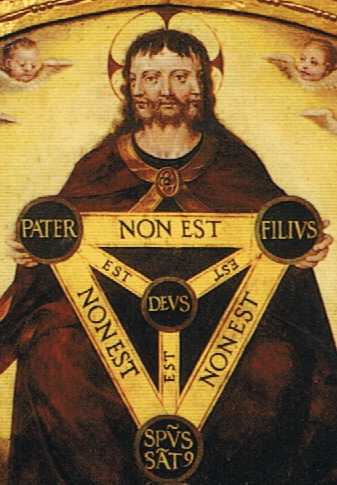

Die kleinen Menschen, die hinter Scrovegni aus ihren Gräbern krabbeln, hatten aber keine Möglichkeiten, sich auf diese Weise „Seelengerät“, also eine Abkürzung durch das Fegefeuer zu erkaufen, sie waren schlicht zu arm dazu. Ist es deshalb nicht verständlich, wenn Menschen über diese Art des Ablasshandels in Wut geraten und den Anstoß entfernen? Bilder in den Kirchen am Anfang des 16. Jahrhunderts dienen keiner religiösen Notwendigkeit, sondern religionspolitischen Zwecken von Gruppen und Subjekten. Sie sind ein Handel mit Gott. Nicht zuletzt dagegen wendet sich Bildersturm, der in der Regel zunächst eine Räumung von Bildern aus den Kirchen war. Man rief die Bildstifter auf, die Bilder wieder zu entfernen, übergab manche dem Museum bzw. dem Rathaus der Stadt und der Rest wurde tatsächlich zerstört. Aber dennoch: Bildersturm kann (muss aber nicht) aufklärerisch sein. Man kann dazu auf die jüdische Aufklärung in den prophetischen Schriften verweisen. Oder man kann einmal lesen, wozu im Rahmen der Orthodoxie Bilder gedient haben. Wir verfügen ja über die Protokolle des II. Konzils von Nizäa und können lesen, wie die Menschen dort zur Verteidigung der Bilder argumentiert haben. Dagegen zu polemisieren und den so bewirkten Mummenschanz aus den Kirchen zu räumen, halte ich nun tatsächlich für einen Akt der Aufklärung. Hier nun eine kleine Bündelung der Argumente der Bilderverteidiger, die sich bei Gervais Dumeige (Geschichte der ökumenischen Konzilien. Band 4: Nizäa II. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1985) finden:

Dem braucht man nichts hinzufügen. Diesem Verdummungswerk ein Ende zu bereiten, ist Aufklärung. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/am518.htm |

Wenn jemand in heutigen Tagen eine „offene Diskussion“ einfordert, kann man geradezu sicher sein, dass er Positionen vertritt, die unter vernünftigen und aufgeklärten Menschen nicht auf Konsens stoßen werden. „Man wird doch noch sagen dürfen“ heißt das dann und es folgt eine Ansammlung von Widerwärtigkeiten als Ausdruck unendlicher Vorurteilsbefangenheit. Niemand verbietet jemandem heute in Deutschland eine offene Diskussion, aber keiner hat einen Anspruch darauf, dass man auf diesen Müll auch noch eingeht. Wenn mir jemand also schreibt, die künstlerische Moderne sei doch nur das Ergebnis einer zionistischen Verschwörung des beginnenden 20. Jahrhunderts, dann rede ich nicht mit ihm, allenfalls über ihn. Er gehört dann als Exponat ins „Museum der Dummheit“. Und wenn mich jemand ernsthaft auf die Bilderlehre von Nicäa II verpflichten will, was soll ich da noch antworten? Vielleicht das: „Aber diese Dummheiten sind derart erbärmlich, daß es mich verdrießt, sie wiederzugeben ... Wollte jemand zum Spott die Bilderverteidiger in einer lächerlichen Rolle darstellen — könnte er dann größere und tollere Dummheiten erdenken?!“ (Johannes Calvin, Institutio I,11,14f.).

Wenn jemand in heutigen Tagen eine „offene Diskussion“ einfordert, kann man geradezu sicher sein, dass er Positionen vertritt, die unter vernünftigen und aufgeklärten Menschen nicht auf Konsens stoßen werden. „Man wird doch noch sagen dürfen“ heißt das dann und es folgt eine Ansammlung von Widerwärtigkeiten als Ausdruck unendlicher Vorurteilsbefangenheit. Niemand verbietet jemandem heute in Deutschland eine offene Diskussion, aber keiner hat einen Anspruch darauf, dass man auf diesen Müll auch noch eingeht. Wenn mir jemand also schreibt, die künstlerische Moderne sei doch nur das Ergebnis einer zionistischen Verschwörung des beginnenden 20. Jahrhunderts, dann rede ich nicht mit ihm, allenfalls über ihn. Er gehört dann als Exponat ins „Museum der Dummheit“. Und wenn mich jemand ernsthaft auf die Bilderlehre von Nicäa II verpflichten will, was soll ich da noch antworten? Vielleicht das: „Aber diese Dummheiten sind derart erbärmlich, daß es mich verdrießt, sie wiederzugeben ... Wollte jemand zum Spott die Bilderverteidiger in einer lächerlichen Rolle darstellen — könnte er dann größere und tollere Dummheiten erdenken?!“ (Johannes Calvin, Institutio I,11,14f.). Man hat mit Recht die Bilderlehre von Nicäa II als einen der Tiefpunkte der abendländischen Theologiegeschichte bezeichnet. Wenn tatsächlich, wie der betreffende Briefeschreiber meint, wesentliche Topoi der christlichen Dogmatik ohne Bilder gar nicht dargestellt werden können, was haben dann nur die armen Christen der ersten beiden bilderlosen Jahrhunderte gemacht? Und warum waren sie so erfolgreich in der Verbreitung ihrer Lehre? Wie man ernsthaft behaupten kann, über Gott könne nur geredet werden, indem man ihn bildlich darstellt, entzieht sich vollständig meinem Denken. Sicher, wenn man das Judentum für alles Böse verantwortlich macht, ist wahrscheinlich auch das zweite Gebot in der Bibel eine jüdische Irreführung.

Man hat mit Recht die Bilderlehre von Nicäa II als einen der Tiefpunkte der abendländischen Theologiegeschichte bezeichnet. Wenn tatsächlich, wie der betreffende Briefeschreiber meint, wesentliche Topoi der christlichen Dogmatik ohne Bilder gar nicht dargestellt werden können, was haben dann nur die armen Christen der ersten beiden bilderlosen Jahrhunderte gemacht? Und warum waren sie so erfolgreich in der Verbreitung ihrer Lehre? Wie man ernsthaft behaupten kann, über Gott könne nur geredet werden, indem man ihn bildlich darstellt, entzieht sich vollständig meinem Denken. Sicher, wenn man das Judentum für alles Böse verantwortlich macht, ist wahrscheinlich auch das zweite Gebot in der Bibel eine jüdische Irreführung. Es fing damit an, dass ich auf evangelisch.de ein Symbolbild sah, dass internettechnisch aus der Steinzeit stammt. Da hatte wohl jemand zur Illustration eines Artikels in einem Bildarchiv das Wort „Troll“ eingegeben und war auf ein altes Bild von einem Mac Plus aus den späten 80er-Jahren gestoßen, mit einem Menschen davor, der anonym Bösartigkeiten von sich gibt. Natürlich macht das Bild gar keinen Sinn, denn man braucht sich vor dem Bildschirm nicht zu verstecken, um zu trollen, das ist gerade der Witz bzw. für manche auch der Reiz an der Sache. Aber es soll ja auch nur ein Symbolbild sein. Wir wissen, was gemeint ist. Jedenfalls las ich den dazugehörigen Artikel, ein Interview mit Johanna Haberer über den Sozialraum Internet. Letztlich ging es um den Beitrag, den die Kirchen zur Zivilisierung des Netzes leisten können. Ich bin da persönlich sehr skeptisch. Ich glaube auch kaum, dass es reicht, wenn die Kirchen die Menschen dazu anhalten, sich im Internet vernünftig zu benehmen. Das funktioniert nicht in der alltäglichen Lebenswelt und es wird auch nicht im Internet funktionieren. Aber man kann und sollte es natürlich dennoch versuchen.

Es fing damit an, dass ich auf evangelisch.de ein Symbolbild sah, dass internettechnisch aus der Steinzeit stammt. Da hatte wohl jemand zur Illustration eines Artikels in einem Bildarchiv das Wort „Troll“ eingegeben und war auf ein altes Bild von einem Mac Plus aus den späten 80er-Jahren gestoßen, mit einem Menschen davor, der anonym Bösartigkeiten von sich gibt. Natürlich macht das Bild gar keinen Sinn, denn man braucht sich vor dem Bildschirm nicht zu verstecken, um zu trollen, das ist gerade der Witz bzw. für manche auch der Reiz an der Sache. Aber es soll ja auch nur ein Symbolbild sein. Wir wissen, was gemeint ist. Jedenfalls las ich den dazugehörigen Artikel, ein Interview mit Johanna Haberer über den Sozialraum Internet. Letztlich ging es um den Beitrag, den die Kirchen zur Zivilisierung des Netzes leisten können. Ich bin da persönlich sehr skeptisch. Ich glaube auch kaum, dass es reicht, wenn die Kirchen die Menschen dazu anhalten, sich im Internet vernünftig zu benehmen. Das funktioniert nicht in der alltäglichen Lebenswelt und es wird auch nicht im Internet funktionieren. Aber man kann und sollte es natürlich dennoch versuchen.