Closer to van Eyck |

Der Madrider Lebensbrunnen nach van EyckKunst und Chronologie - Theologie und AntijudaismusAndreas Mertin Der kunstgeschichtlichen Forschung geht es manchmal nicht anders als der theologischen. Über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte gesicherte Erkenntnisse werden erschüttert durch simple naturwissenschaftliche oder archäologische Erkenntnisse. War für die Theologie lange Zeit die Ursprünglichkeit des Bilderverbots in Israel selbstverständlich, so musste sie angesichts der archäologischen Befunde eingestehen: In Israel gab es Bilder. In der Kunstgeschichte wird manche Datierung schlichtweg durch die Dendrochronologie in Frage gestellt. Wenn ein verwendeter Baum erst nach der vorgenommenen Bilddatierung gefällt wurde, muss das Bild neu datiert werden, ebenso in aller Regel, wenn zwischen Fällung des Baumes und der Ausführung des Bildes ein unangemessen großer Zeitraum liegt. „Spektakuläre Erfolge erreichte die Dendrochronologie inzwischen bei Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Tafelmalerei. Die Analysen der Eichentafeln, Aus der Werkstatt des Jan van Eyck - ChronologischesIn der Beurteilung des Genter Altars spielt ein Werk eine besondere Rolle, das von der kunsthistorischen Forschung unterschiedlich datiert wird. Manche halten es für eine Arbeit aus der Werkstatt von Jan van Eyck, das nach der Fertigstellung des Genter Altars entstanden ist und sich diesen zum Vorbild nimmt. Von van Eyck kann es nicht stammen, dafür – so lautet diese Meinung – ist es einfach qualitativ nicht gut genug. Kaum denkbar, dass ein Meister, der mit dem Genter Altar ein Jahrhundertwerk abliefert, anschließend ein deutlich schlechteres schafft. Keiner seiner Auftraggeber würde sich damit zufrieden geben. Also muss es die Arbeit eines eher epigonalen Werkstattmitarbeiters gewesen sein. Warum dieser Künstler dann konzeptuelle Veränderungen vorgenommen hat und stilistisch in die Zeit vor van Eyck zurückgegangen ist, erschließt sich freilich nicht ganz. Deshalb gehen andere Forscher davon aus, dass das Werk zeitlich vor dem Genter Altar entstanden sein muss und diesen sogar konzeptionell beeinflusst hat. Freilich muss auch diese Lösung davon ausgehen, dass angesichts der fehlenden Qualität des Werkes hier eher eine Arbeit aus der Werkstatt von van Eyck vorliegt, die nach einem nun nicht mehr vorhandenen Original van Eycks geschaffen wurde. Man sieht, dass nicht nur in der Theologie mit ihren diversen Urkundenhypothesen die Frage nach dem Ursprung komplex ist.

Alles Weitere sind sozusagen kriminologische Schlussfolgerungen. Wenn es ein Werk für einen spanischen Auftraggeber war, was macht der Kaiser auf dem Bild? Und was der burgundische Fürst? Wenn es ursprünglich für die Niederlande war, warum dann die anti-judaistische Akzentuierung des Themas, die doch eher in Spanien vermutet würde? Warum das Schwelgen in gotischen Phantasiearchitekturen, die Eyck doch im Genter Altar längst überwunden hatte?

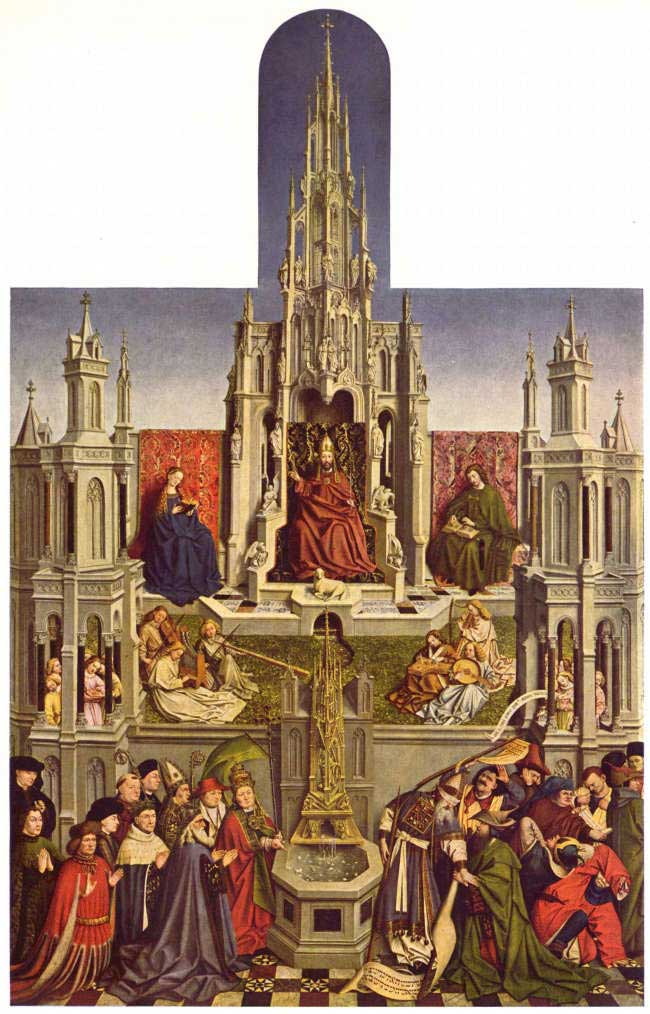

Jan van Eyck (Werkstatt), Lebensbrunnen, Madrid, Prado Der Aufbau des BildesDas Bild teilt sich offenkundig in drei Zonen, die räumlich voneinander abgegrenzt sind. Eine obere, weit hinten im Raum gelegene ist gefüllt mit einer Konstellation von drei auffälligen Figuren: einer zentralen und dominanten rotgekleideten in der Mitte und zwei rechts und links beigesellten, welche in eine intensive Buchlektüre vertieft sind und die in blau bzw. in grün gekleidet sind. Die mittlere bärtige Figur sitzt auf einem Thron und hält in der linken Hand ein Kreuz und hat die Rechte zum Segensgestus erhoben. Unschwer erkennbar ist hier Gottvater dargestellt. Die weibliche Figur zu seiner Rechten ist Maria und die männliche zur Rechten Johannes. Klassisch hätten wir hier von der Konstellation her eine Deesis (also eine Darstellung des Weltgerichts) vor uns. Dagegen spricht jedoch, dass Maria und Johannes als Lesende und nicht als Fürbittende dargestellt sind. Und das Thema des Bildes ist ja auch der Lebensbrunnen und nicht das Jüngste Gericht.

Die mittlere Ebene des Madrider Bildes zeigt uns neben den begrenzenden gotischen Architekturen den Blick ins Paradies, durch das das Wasser des Lebens strömt und in dem die Engel musizieren bzw. in erbaulichen Schriften lesen. (Lesen scheint überhaupt eine paradiesische Tätigkeit zu sein, wenn wir an Maria und Johannes im oberen Bildteil denken.) Musizierende Engel gibt es im Bezugstext der Offenbarung nicht, wohl aber musizierende Älteste, die singen: ‚Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast in deinem Blut ... Menschen für Gott erworben.‘

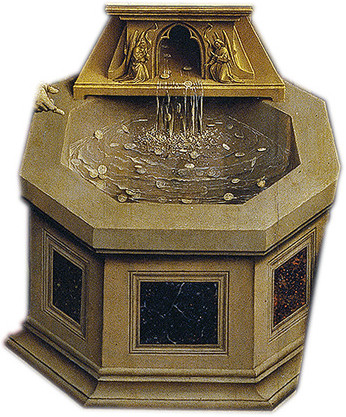

Die sich anschließende dritte Ebene ist mit den anderen über die Architektur und den Quell des Lebens verbunden. Die Architektur bildet die Außenmauer des Paradieses und ist geöffnet nur durch jene Stelle, an der das Wasser aus dem Paradiese kommt. Dieser Quell, der in Gott einsetzt und das Paradies durchfließt, endet in einem Brunnenbecken, das sich genauer besehen als eucharistischer Brunnen erweist.

Ihm zur Seite gestellt ist der Kaiser als Vertreter der weltlichen Macht. Der Kaiser kniet vor dem Brunnen und erweist ihm – wie auch sein Gefolge aus Königen und Fürsten – die Ehre. Man wird darin unschwer auch eine zeitgenössische polemische Abgrenzung erkennen können. Wesentlich deutlicher tritt diese polemische Abgrenzung aber dann bei der zweiten Gruppe zu Tage, die rechts vom Brunnen platziert ist. Hier wird nun allen antijudaistischen Gefühlen freier Lauf gelassen.

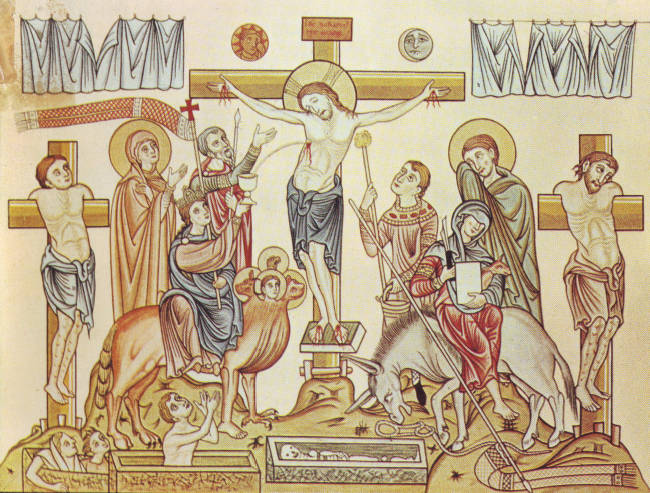

Es ist auf der inhaltlichen Ebene ein schreckliches antijudaistisches Machwerk, das Paul Weber schon 1894 davon schreiben ließ, dass es unmittelbar antisemitische Züge trage. Man wird davon ausgehen können, dass der seinerzeitige Betrachter im Geiste Offenbarung 22 mithörte: 01: Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes ... 11: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. ... 14: Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. 15: Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. ... 17: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Selbstverständlich folgt der Künstler hier nicht eigenen Intentionen, sondern ordnet sich ein in den Strom mittelalterlicher Bilder, die Juden herabsetzen und diskriminieren. Und die Richtung dieser Bilder wird den Künstlern von Theologen und Auftraggebern vorgegeben. Theologisch gesehen gab es von den Bezugstexten aber keinen Grund, auf den Darstellungen der Offenbarung die Gruppe der jüdischen Religionsvertreter so in den Vordergrund zu schieben. Es sei denn, man wollte die Juden bewusst an den Pranger stellen. Das ist sicher auch die sozialpsychologische Funktion dieser Bilder. Und das gilt auch dann, wenn van Eyck, wie Paul Weber meint, hier der Vorlage geistlicher Spiele seiner Zeit folgt. Man kann sich anhand des Bildes aus Madrid durchaus fragen, was einen derartigen Hass des Christentums auf Juden eigentlich motiviert hat. Man kann an den Bildern aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (entstanden kurz nach 1175) sehen, wie nach dem Jahr 1000 dieser Anti-Judaismus immer stärker visuelle Gestalt findet.

Und auch dieses Bild steht in unmittelbarer Verbindung zum Bild vom Lebensbrunnen aus Madrid, weil es das Wesentliche der Kreuzigung im Blutstrahl der Gnade (der Eucharistie) sieht, der die Kirche gründet und sie von der Synagoge absetzt. Alles in diesem Bild ist – bis ins Detail – bösartig konstruiert; wobei auf dieser Abbildung die herabsetzenden textlichen Attribuierungen noch weggelassen sind. Ich glaube, dass es wenig Sinn macht, diese Aggression zu rationalisieren, indem man sie als Enttäuschung über die ausbleibende Zuwendung des Judentums zum Christentum erklärt. Das ist billig. Man muss die mittelalterlichen Theologen – wie die Theologen der Jahrhunderte danach – bei ihrer Verantwortung nehmen. Was bei Luther Recht ist – die Kritik an seinen antijudaistischen Ausfällen -, ist bei seinen VorgängerInnen nur billig. Dieser Lebensbrunnen ist tatsächlich vergiftet – vom Hass einer Religion, die es nicht verstehen kann, dass eine ursprünglichere Religion nicht auf die eigene Dogmatik des Neuen Bundes einschwenken mag. Die Reste dieses Denkens sind bis in die heutigen Tage nicht verschwunden, die Breiten- und Zeitenwirkung derartiger Bilder ist enorm. Ihre Wirkmacht zu brechen, ist die Herausforderung. „Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, daß ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, daß man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug. Daß man aber die Forderung, und was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewußt macht, zeigt, daß das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist, Symptom dessen, daß die Möglichkeit der Wiederholung, was den Bewußtseins- und Unbewußtseinsstand der Menschen anlangt, fortbesteht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, daß Auschwitz nicht sich wiederhole. Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht.“ (Theodor W. Adorno) |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/am520.htm |

auf denen etwa Hieronymus Bosch zu malen pflegte, führten zu dem eindeutigen Ergebnis, dass eine ganze Reihe von bislang Bosch zugeschriebenen Werken aus dem Gesamtœuvre ausgeschieden werden mussten, weil die Tafeln von Bäumen stammten, die erst nach Boschs Tod gefällt worden waren. Bedeutsam ist die Dendrochronologie auch für die niederländische Tafelmalerei des 16. und 17. Jahrhunderts.“ [

auf denen etwa Hieronymus Bosch zu malen pflegte, führten zu dem eindeutigen Ergebnis, dass eine ganze Reihe von bislang Bosch zugeschriebenen Werken aus dem Gesamtœuvre ausgeschieden werden mussten, weil die Tafeln von Bäumen stammten, die erst nach Boschs Tod gefällt worden waren. Bedeutsam ist die Dendrochronologie auch für die niederländische Tafelmalerei des 16. und 17. Jahrhunderts.“ [ Das Werk, um das es hier geht, ist der heute in Madrid im Prado aufbewahrte so genannte Lebensbrunnen bzw. wie der Titel im Prado lautet: „Der Brunnen der Gnade und der Triumph der Kirche über die Synagoge“. Das Werk ist 181 x 119 cm groß und datiert entweder in die 20- oder die 40er-Jahre des 15. Jahrhunderts. Das Museum verweist darauf, dass das Werk seit der Mitte des 15. Jahrhunderts als Eigentum des Klosters Parral bei Segovia ausgewiesen ist, dem es 1455 vom kastilischen König Enrique IV. gestiftet wurde. Weitere Daten über seinen Ursprung und aus der damaligen Zeit liegen nicht vor. Untersuchungen des verwendeten Holzes, die der Prado in Auftrag gegeben hat, verweisen in die Zeit zwischen 1403 und 1418, in der das Holz gefällt wurde, was bei einer normalen Lagerung von 10 Jahren vor der künstlerischen Verwendung etwa auf das Jahr 1428 verweisen würde. Das würde für eine Frühdatierung des Werkes sprechen.

Das Werk, um das es hier geht, ist der heute in Madrid im Prado aufbewahrte so genannte Lebensbrunnen bzw. wie der Titel im Prado lautet: „Der Brunnen der Gnade und der Triumph der Kirche über die Synagoge“. Das Werk ist 181 x 119 cm groß und datiert entweder in die 20- oder die 40er-Jahre des 15. Jahrhunderts. Das Museum verweist darauf, dass das Werk seit der Mitte des 15. Jahrhunderts als Eigentum des Klosters Parral bei Segovia ausgewiesen ist, dem es 1455 vom kastilischen König Enrique IV. gestiftet wurde. Weitere Daten über seinen Ursprung und aus der damaligen Zeit liegen nicht vor. Untersuchungen des verwendeten Holzes, die der Prado in Auftrag gegeben hat, verweisen in die Zeit zwischen 1403 und 1418, in der das Holz gefällt wurde, was bei einer normalen Lagerung von 10 Jahren vor der künstlerischen Verwendung etwa auf das Jahr 1428 verweisen würde. Das würde für eine Frühdatierung des Werkes sprechen.

Lebensbrunnen, so informiert uns das Lexikon „als Paradiesbrunnen schon in frühchristlicher Zeit symbolischer Hinweis auf die Erquickung der Seelen im Paradies; wandelt sich im späten Mittelalter unter dem Einfluss der Mystik zum Gnadenbrunnen, der die Erlösung durch das Blut Christi allegorisch verbildlicht.“ Vergleicht man also dementsprechend die Darstellung des Madrider Lebensbrunnens mit der nahezu zeitgleichen Darstellung der Paradiesszenen durch die Brüder von Limburg im Stundenbuch Très Riches Heures des Herzogs von Berry, dann fallen vor allem in der Architektur des Brunnens Gemeinsamkeiten auf und in der Doppelung der gotischen Architekturen im Paradies und vor dem Paradies, die wir auf beiden Bildern finden.

Lebensbrunnen, so informiert uns das Lexikon „als Paradiesbrunnen schon in frühchristlicher Zeit symbolischer Hinweis auf die Erquickung der Seelen im Paradies; wandelt sich im späten Mittelalter unter dem Einfluss der Mystik zum Gnadenbrunnen, der die Erlösung durch das Blut Christi allegorisch verbildlicht.“ Vergleicht man also dementsprechend die Darstellung des Madrider Lebensbrunnens mit der nahezu zeitgleichen Darstellung der Paradiesszenen durch die Brüder von Limburg im Stundenbuch Très Riches Heures des Herzogs von Berry, dann fallen vor allem in der Architektur des Brunnens Gemeinsamkeiten auf und in der Doppelung der gotischen Architekturen im Paradies und vor dem Paradies, die wir auf beiden Bildern finden.

Dieser Brunnen trennt zwei Gruppen von Menschen, die extrem unterschiedlich dargestellt sind. Auf der linken Seite erkennen wir direkt an der Mauer des Paradieses den Papst und kirchliche Würdenträger. Der Papst hat einen Kreuzstab mit Flagge in der linken Hand und verweist mit der rechten Hand auf den eucharistischen Brunnen. In seinem Gefolge sind Bischöfe und Mönche.

Dieser Brunnen trennt zwei Gruppen von Menschen, die extrem unterschiedlich dargestellt sind. Auf der linken Seite erkennen wir direkt an der Mauer des Paradieses den Papst und kirchliche Würdenträger. Der Papst hat einen Kreuzstab mit Flagge in der linken Hand und verweist mit der rechten Hand auf den eucharistischen Brunnen. In seinem Gefolge sind Bischöfe und Mönche.  Wir erblicken den Hohepriester, dessen Stab mit einer Fahne mit hebräischen Schriftzügen zersplittert ist, der durch eine Binde blind ist und dennoch einen Glaubensgenossen, der auf die Knie gefallen ist, an der Verehrung hindern will. Andere Juden halten sich die Ohren zu, um den Klang aus dem Paradies nicht hören zu müssen oder zerreißen sich vor Entsetzen die Kleidung. Andere stürzen entsetzt zu Boden oder wenden sich ganz ab.

Wir erblicken den Hohepriester, dessen Stab mit einer Fahne mit hebräischen Schriftzügen zersplittert ist, der durch eine Binde blind ist und dennoch einen Glaubensgenossen, der auf die Knie gefallen ist, an der Verehrung hindern will. Andere Juden halten sich die Ohren zu, um den Klang aus dem Paradies nicht hören zu müssen oder zerreißen sich vor Entsetzen die Kleidung. Andere stürzen entsetzt zu Boden oder wenden sich ganz ab.