Closer to van Eyck |

||||||||||

Etwas Literatur zum ThemaAndreas Mertin Das Interessante an der Literatur zu Jan van Eyck und der altniederländischen Malerei insgesamt ist, dass sie sich nie überholt, dass noch in den frühen Werken aus den Anfängen und der Mitte des 20. Jahrhunderts so viele grundlegende und weiterhin ungeklärte Fragen aufgeworfen werden, dass es sich lohnt, sie nicht nur als Dokumente der Vergangenheit und der Forschungsgeschichte, sondern auch als Diskussionsbeiträge zur gegenwärtigen Diskussion zu begreifen. Aus dem Reichtum dieser Literatur seien einige exemplarisch kurz vorgestellt: ***

Der unentbehrliche Klassiker zum Thema ist sicher Erwin Panofskys erstmalig 1953 auf Englisch erschienenes Werk „Early Netherlandish Painting“, deutsch: „Die altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und Wesen“. Panofsky (1892-1968), einer der Begründer der Ikonologie, hat viel zum Verstehen der Kunst jenseits bloß formaler stilistischer Beschreibungen beigetragen. „Panofskys hauptsächliches Interesse galt der Erforschung der Bedeutung in der Kunst, womit nicht nur der dargestellte Inhalt, sondern auch dessen jeweils zeitgenössische Rezeption gemeint war, also das Verstehen des historischen Kontextes und daher auch der gewählten Formen und Motive. Damit setzte sich Panofsky von der damals noch vorherrschenden Herangehensweise der Kunstgeschichte ab, die mittels Stilkritik in erster Linie eine formale, qualitative, zuschreibungsorientierte und chronologische Einordnung ihrer historischen Gegenstände betrieb.“ [Wikipedia] Sein Buch zur altniederländischen Malerei gehört zu den Hauptwerken der Kunstgeschichtsschreibung. Götz Pochat schreibt dazu: „Erwin Panofskys Early Netherlandish Painting stellte eine Summa der bislang bekannten Forschungsergebnisse zur altniederländischen Malerei dar. Es diente zugleich als eine Demonstration der ikonologischen Methode - der Inhaltsdeutung, wie sie Panofsky bereits 1932 und 1939 vorgeführt halte. Allerdings nehmen auch stilistische Überlegungen einen breiten Raum ein. Als ein besonderes Problem tut sich die religiöse Konnotation der empirisch erfassten Welt auf. Zielten die früheren kunsthistorischen Untersuchungen der altniederländischen Malerei in erster Linie auf die formale Zuschreibung an Schulen und Meister ab — hier wäre insbesondere auf Hulin de Loo und Max Friedländer zu verweisen — kommen bei Panofsky verstärkt Künstlerpersönlichkeiten und inhaltliche Aspekte zum Tragen. Seine Beschreibung der Wurzeln der altniederländischen Malerei bietet fortan ein Fundament für jede weitere Forschung. ... Die broschierte Ausgabe von 2006 aus dem Dumont-Verlag teilt sich in zwei Bände, einen Textband mit 566 Seiten Umfang und einen Abbildungsband mit 316 Seiten und mehr als 500 SW-Abbildungen. Auch wenn manches aus den Darlegungen von Panofsky zwischenzeitlich durch neuere Forschungen überholt sin mag (etwa sein Festhalten an der Beteiligung von Hubert van Eyck am Genter Altar), so ist doch die überaus belesene und kenntnisreiche Studie unverzichtbar – nicht zuletzt auch für das Verstehen der religiösen Rahmenbedingungen. Dem Werk von Jan van Eyck widmen sich die Seiten 178-244 des ersten Bandes.

F 1986 ist im Fischer-Verlag eine von Günter Busch herausgegebene Neuausgabe als Taschenbuch erschienen, die ebenfalls antiquarisch weiterhin gut greifbar ist: Friedländer, Max Jacob; Busch, Günter (1986): Von van Eyck bis Bruegel. Studien zur Geschichte der niederländischen Malerei. Frankfurt/M.: Fischer.

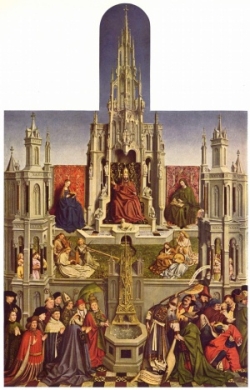

„Am Anfang war das Auge, nicht das Wort“ erklärt Otto Pächt (1902-1988) programmatisch und macht damit seine Skepsis gegenüber einer Verfahrensweise wie der Ikonologie deutlich, die sich seiner Meinung nach zu sehr am Text und zu wenig am Bild orientiert. Die hier vorliegenden Ausführungen folgen einer Vorlesung, die Pächt zuerst 1965/66 und dann noch einmal überarbeitet im Sommersemester 1972 gehalten hat. Dabei setzt er ein mit dem Meister von Flémalle (Robert Campin). Danach wendet er sich konzentriert Jan van Eyck zu sowie im anschließenden Kapitel dem Genter Altar. Abgeschlossen wird der Text mit Erörterungen zum „Problem Hubert van Eyck und das Turiner Stundenbuch“. Der reich mit Bildern ausgestatte Band vermag vielleicht nicht in allen Argumenten zu überzeugen, aber er gibt einen exzellenten Einblick in eine Annäherung an das Werk von van Eyck, welche sich an der Stilistik orientiert. Mit Max J. Friedländer (1867-1958), Erwin Panofsky (1892-1968) und Otto Pächt (1902-1988) sind sozusagen die „Klassiker“ der Auseinandersetzung mit van Eyck und der altniederländischen Malerei vorgestellt. Keinesfalls aber waren die verschiedenen Aspekte des Themas damit erschöpfend erschlossen und die zentralen Fragen geklärt. Die sogenannte Hände-Scheidung (also ob zwei Brüder oder nur ein Maler an der Konzeption des Genter Altars beteiligt war) kann bis heute Kunsthistoriker entzweien. Auch die Frage der Einheitlichkeit des Genter Altars in konzeptueller Hinsicht wirft immer noch Fragen auf. Weiterhin gilt also, was Otto Pächt in seiner Vorlesung so benannte: man begebe sich bei Äußerungen zu van Eyck „auf einen vergleichsweise schlüpfrigen Boden“. Er nennt die konkrete Deutung des Genter Altar eines der „heikelsten aller kunsthistorischen Probleme“. Und er fährt fort: „Die meisten Interpreten, die sich mit der Problemhydra genannt Genter Altar herumgeschlagen haben, haben am Schluß von endgültigen Siegen berichtet, was aber nicht verhindert hat, daß der Hydra die abgeschlagenen Köpfe nachgewachsen sind und so neue und immer neue Lösungsversuche heraufbeschworen wurden. Erst in jüngster Zeit ist man etwas einsichtiger geworden und neigt mehr dazu, neue Vorschläge nur mit Fragezeichen versehen zu veröffentlichen, die die noch offenen Fragen andeuten sollen. Meiner Überzeugung nach muß man sich vor allem davor hüten, unsere Aufgabe wie ein Rechenexempel oder Kartenspiel anzusehen, das aufgehen muß. Mein Kartenspiel wenigstens, das sage ich gleich, geht nicht auf. Es wäre, denke ich, auch pädagogisch nicht zu verantworten, die Forschungslage so darzustellen, als ob für die eben heranwachsende Generation von Kunsthistorikern nichts zu tun übrig bliebe. Im Gegenteil, ich finde es nicht nur ehrlicher, sondern auch humaner, die Schwierigkeiten aufzuzeigen, die noch zu überwinden sind, und so vielleicht darauf aufmerksam zu machen, wo noch Lorbeeren zu holen wären.“

Es ist das Verdienst von Volker Herzner, die wiederholt auch schon vor ihm vertretene, aber nur selten ernst genommene These, dass der Genter Altar nur aus einer Hand stammt, wissenschaftlich konsolidiert und mit dem Mythos des beteiligten Hubertus van Eyck aufgeräumt zu haben. [Was übrigens die F.A.Z. 1997 zur schönen Rezensionsüberschrift brachte: „Die Hubertus-Jagd ist zu Ende“.] Man sollte heute also davon ausgehen können, dass der Genter Altar aus der Hand von Jan van Eyck stammt und die Zuschreibung an Hubertus van Eyck ein (vielleicht auch aus der Konkurrenz der Städte Gent und Brügge begründeter) Genter Lokalmythos ist. Neben den Ungereimtheiten bei den verschiedenen Zuschreibungen an Hubertus van Eyck spielt in Herzners Überlegungen der Lebensbrunnen von/nach van Eyck im Madrider Prado eine konstitutive Rolle.

Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der altniederländischen Malerei, aber der Argumentationsgang von Herzner überzeugt mich. Es macht wenig Sinn, ein Bild als Bilderfindung nach dem Genter Altar anzusehen, das so viel weniger überzeugt als der Genter Altar. Das wäre – auch für Zeitgenossen – kaum nachvollziehbar. Solange aber der Genter Altar noch nicht existiert, ist das Bild ein Versuch, neue Wege zu gehen. Von Herzner liegt auch ein weiterer erhellender Text zum Madrider Lebensbrunnen vor, der zum freien Download zur Verfügung steht und in dem er noch einmal seine Argumente bündelt: Herzner, Volker: Der Madrider Lebensbrunnen aus der Werkstatt Jan van Eycks und die zielsicheren Irrwege der Forschung. In: Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal, 2011 (urn:nbn:de:0009-23-28428).

Das Erscheinen dieses Gesamtkataloges des Werkes von van Eyck wurde schon mehrfach angekündigt und scheint nun im Frühjahr 2016 realisiert zu werden. Till-Holger Borchert ist der Direktor des Groeningemuseum in Brügge und sollte daher über ausreichend Fachkompetenz zum Thema verfügen. Allerdings irritiert die Verlagsankündigung insofern, dass immer noch von einer Doppelautorenschaft des Genter Altars ausgegangen wird und seine Fertigstellung auf das Jahr 1432 datiert wird. Das muss nicht der tatsächliche Sachstand des veröffentlichten Buches sein, bleibt aber merkwürdig. Ansonsten kündigt der Klappentext an: „Der opulente Band bietet einen umfassenden Überblick über Leben und Werk des rätselhaften Künstlers Jan van Eyck sowie die künstlerischen Voraussetzungen seiner revolutionären Malerei. Er entfaltet ein facettenreiches kulturhistorisches Panorama, das auch die Auftraggeber und ursprüngliche Funktionen der Gemälde Van Eycks in den Blick nimmt. Beleuchtet werden dabei nicht nur die gesamten eigenhändigen Werke Van Eycks, sondern darüber hinaus auch die Produktion seiner Mitarbeiter, deren Werkstattarbeiten hier erstmals einem breiten Publikum vorgestellt werden. Der kritische Gesamtkatalog erfasst alle Werke Van Eycks und seiner Werkstatt sowie ein ausführliches Verzeichnis der verloren gegangenen, jedoch aufgrund der Literatur oder auf Grundlage späterer Kopien rekonstruierbaren Werke des Malers.“

|

||||||||||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/am521.htm |

Unter Verweis auf eine Reihe von regionalen Schulen in Hainaut, Flandern und den nördlichen Niederlanden vertritt Panofsky die Auffassung, dass sich die altniederländische Malerei als ein eigenständiges Idiom in den Niederlanden entwickelt habe, formal und inhaltlich eher unabhängig von der überregionalen Kunstlandschaft der Spätgotik. Die regionale Ausprägung der altniederländischen Malerei wurde bereits von Max Friedländer dargelegt. Panofsky hat in umgekehrter Weise versucht, die Regionalstile als Voraussetzung der Personalstile der großen Meister zu charakterisieren. In einem weiteren Kapitel geht er auf die eigentümliche Verbindung von größtmöglicher Naturnähe unter gleich-zeitiger Wahrung des geistigen Gehalts, d. h. auf die letztlich metaphysische Ausrichtung der Welt in ihrer Fülle und Schönheit ein.“ [Götz Pochat, Erwin Panofsky, in: Naredi-Rainer, Paul von; Eberlein, Johann Konrad; Pochat, Götz (2010): Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kröner (Kröners Taschenausgabe, 364), S. 325f.]

Unter Verweis auf eine Reihe von regionalen Schulen in Hainaut, Flandern und den nördlichen Niederlanden vertritt Panofsky die Auffassung, dass sich die altniederländische Malerei als ein eigenständiges Idiom in den Niederlanden entwickelt habe, formal und inhaltlich eher unabhängig von der überregionalen Kunstlandschaft der Spätgotik. Die regionale Ausprägung der altniederländischen Malerei wurde bereits von Max Friedländer dargelegt. Panofsky hat in umgekehrter Weise versucht, die Regionalstile als Voraussetzung der Personalstile der großen Meister zu charakterisieren. In einem weiteren Kapitel geht er auf die eigentümliche Verbindung von größtmöglicher Naturnähe unter gleich-zeitiger Wahrung des geistigen Gehalts, d. h. auf die letztlich metaphysische Ausrichtung der Welt in ihrer Fülle und Schönheit ein.“ [Götz Pochat, Erwin Panofsky, in: Naredi-Rainer, Paul von; Eberlein, Johann Konrad; Pochat, Götz (2010): Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kröner (Kröners Taschenausgabe, 364), S. 325f.] Lange vor Erwin Panofsky legte Max J. Friedländer (1867-1958), seinerzeit Direktor der Berliner Gemäldegalerie (ehe er 1933 entlassen wurde), eine am Ende 14 Bände umfassende Darstellung der altniederländischen Malerei vor. Der 1924 erschienene erste Band trägt den Titel „Die Van Eyck, Petrus Canisius“ und umfasst 170 Seiten und 71 Bildtafeln. Angeregt wurde Friedländer zu seinem Unternehmen von dem Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer. Die Gliederung seiner Darstellung erfolgt nach den Hauptmeistern und ihren Nachfolgern. Zum Charakteristikum der Arbeitsweise Friedländers schreibt Achim Simon: „Generell wendet sich Friedländer gegen eine scheinbare Objektivität auf der Basis empirisch präziser Detailbeschreibungen. An die Stelle der Detailanalyse will Friedländer eine gesamtheitliche Sicht setzen. Das ‚Eigentümliche‘ eines Künstlers solle erfasst werden, Zuschreibungen müssten intuitiv erfolgen. Auch wenn Ergebnisse auf dieser Basis nicht beweisbar seien, wird für den ‚Kennerblick‘, der für Friedländer das Wichtigste und Entscheidende ist, doch Objektivität beansprucht.“ [Achim Simon, Max Hakob Friedländer, in: Naredi-Rainer, Paul von; Eberlein, Johann Konrad; Pochat, Götz (2010): Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kröner (Kröners Taschenausgabe, 364), S. 133.]

Lange vor Erwin Panofsky legte Max J. Friedländer (1867-1958), seinerzeit Direktor der Berliner Gemäldegalerie (ehe er 1933 entlassen wurde), eine am Ende 14 Bände umfassende Darstellung der altniederländischen Malerei vor. Der 1924 erschienene erste Band trägt den Titel „Die Van Eyck, Petrus Canisius“ und umfasst 170 Seiten und 71 Bildtafeln. Angeregt wurde Friedländer zu seinem Unternehmen von dem Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer. Die Gliederung seiner Darstellung erfolgt nach den Hauptmeistern und ihren Nachfolgern. Zum Charakteristikum der Arbeitsweise Friedländers schreibt Achim Simon: „Generell wendet sich Friedländer gegen eine scheinbare Objektivität auf der Basis empirisch präziser Detailbeschreibungen. An die Stelle der Detailanalyse will Friedländer eine gesamtheitliche Sicht setzen. Das ‚Eigentümliche‘ eines Künstlers solle erfasst werden, Zuschreibungen müssten intuitiv erfolgen. Auch wenn Ergebnisse auf dieser Basis nicht beweisbar seien, wird für den ‚Kennerblick‘, der für Friedländer das Wichtigste und Entscheidende ist, doch Objektivität beansprucht.“ [Achim Simon, Max Hakob Friedländer, in: Naredi-Rainer, Paul von; Eberlein, Johann Konrad; Pochat, Götz (2010): Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kröner (Kröners Taschenausgabe, 364), S. 133.] Wer nicht auf die 14-bändige Ausgabe zurückgreifen will (die durchaus noch antiquarisch erhältlich ist) kann die 1956 bzw. 1965 im Phaidon-Verlag erschienene Neuausgabe der frühen niederländischen Meister mit 300 Abbildungen verwenden: Friedländer, Max Jacob (1965): Von van Eyck bis Bruegel. Köln: Phaidon (Die frühen niederländischen Maler).

Wer nicht auf die 14-bändige Ausgabe zurückgreifen will (die durchaus noch antiquarisch erhältlich ist) kann die 1956 bzw. 1965 im Phaidon-Verlag erschienene Neuausgabe der frühen niederländischen Meister mit 300 Abbildungen verwenden: Friedländer, Max Jacob (1965): Von van Eyck bis Bruegel. Köln: Phaidon (Die frühen niederländischen Maler).  riedländer hat eine ungemein gut lesbare, nachvollziehbare und sympathische Art zu schreiben, die sich vorsichtig tastend dem Untersuchungsgegenstand nähert. Über die Forschungsgeschichte des Genter Altars schreibt er treffend: „Selbstbewußt ist die Kritik vor den Genter Altar getreten, überzeugt, daß Stilanalyse alle Fragen lösen könnte. Der vielgliedrige Altar hat aber jedem Beobachter eine andere Antwort gegeben.“

riedländer hat eine ungemein gut lesbare, nachvollziehbare und sympathische Art zu schreiben, die sich vorsichtig tastend dem Untersuchungsgegenstand nähert. Über die Forschungsgeschichte des Genter Altars schreibt er treffend: „Selbstbewußt ist die Kritik vor den Genter Altar getreten, überzeugt, daß Stilanalyse alle Fragen lösen könnte. Der vielgliedrige Altar hat aber jedem Beobachter eine andere Antwort gegeben.“ Pächt, Otto (2002): Van Eyck. Die Begründer der altniederländischen Malerei. 3. Aufl. München: Prestel.

Pächt, Otto (2002): Van Eyck. Die Begründer der altniederländischen Malerei. 3. Aufl. München: Prestel. Herzner, Volker (1995): Jan van Eyck und der Genter Altar. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft.

Herzner, Volker (1995): Jan van Eyck und der Genter Altar. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft. Anders als viele seiner kunsthistorischen Kollegen hält er zumindest die Vorlage für dieses Bild für ein Werk, das dem Genter Altar vorausging und eben nicht eine epigonale Nacharbeit aus der Werkstatt van Eyck aus den 40er-Jahren des 15. Jahrhunderts ist, sondern von Jan van Eyck selbst stammt.

Anders als viele seiner kunsthistorischen Kollegen hält er zumindest die Vorlage für dieses Bild für ein Werk, das dem Genter Altar vorausging und eben nicht eine epigonale Nacharbeit aus der Werkstatt van Eyck aus den 40er-Jahren des 15. Jahrhunderts ist, sondern von Jan van Eyck selbst stammt.  Borchert, Till-Holger (2016): Van Eyck. Das vollständige Werk. Köln: TASCHEN.

Borchert, Till-Holger (2016): Van Eyck. Das vollständige Werk. Köln: TASCHEN. Schneider, Norbert; Eyck, Jan van (1986): Jan van Eyck, der Genter Altar. Vorschläge für eine Reform der Kirche. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch (Fischer Kunststück, 3933).

Schneider, Norbert; Eyck, Jan van (1986): Jan van Eyck, der Genter Altar. Vorschläge für eine Reform der Kirche. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch (Fischer Kunststück, 3933). Wem erste Informationen zur niederländischen Malerei auch online ausreichen, kann – neben den Artikeln der

Wem erste Informationen zur niederländischen Malerei auch online ausreichen, kann – neben den Artikeln der

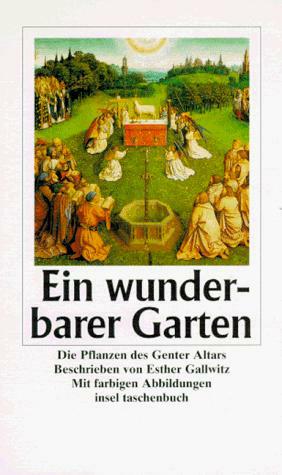

Gallwitz, Esther (1996): Ein wunderbarer Garten. Die Pflanzen des Genter Altars. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Insel (Insel Taschenbuch, 1853).

Gallwitz, Esther (1996): Ein wunderbarer Garten. Die Pflanzen des Genter Altars. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Insel (Insel Taschenbuch, 1853).