Closer to van Eyck |

Das ewige RätselDeutungen des Genter AltarsAndreas Mertin

Es gibt in der Geschichte der Bildenden Kunst berühmte Bilder, berüchtigte Bilder und Meilensteine der künstlerischen Entwicklung. Weltweit berühmt sind Werke wie Leonardo da Vincis Mona Lisa oder sein Abendmahl, Michelangelos Ausmahlung der Sixtinischen Kapelle oder sein David, vermutlich auch Edvard Munchs Schrei, berüchtigt Caravaggios Tod der Jungfrau, für den eine örtliche Prostituierte als Modell diente, Meilensteine sind Giottos Entdeckung des Raumes in der Scrovegni-Kapelle in Padua und der Maße des Menschlichen mit seinen Kruzifix in Santa Maria Novella in Florenz oder auch die erste Perspektivdarstellung im Trinitätsfresko von Masaccio in Florenz.

Die Meilensteine der Kunst haben es dagegen schwerer. Sie bilden Entwicklungsschritte in der Bildenden Kunst und sind von daher für jeden wichtig, der Kunst verstehen will, aber sie werden selten populär und erreichen oft nur das ikonische Gedächtnis der kulturell Gebildeten. Einer der wenigen, der ebenso einen bedeutsamen Entwicklungsschritt in der Kunst darstellt, als auch zumindest durch diverse Zitate in der Populärkultur vertreten ist, ist Jan van Eyck. Bekannteste popkulturelle Verwertung seiner Bilder ist sicher die Hochzeit der Arnolfi, ein Bild, das im Vorspann der Serie Desparate Housewives dramatisch bewegt vorkommt: https://www.youtube.com/watch?v=aR0jKlwE0zI Jan van Eyck (1390-1441)

Das berühmteste Werk Jan van Eycks ist der Altar in der Genter St. Bavo Kathedrale. Er ist ausgestattet mit einem schier unerschöpflichen Reichtum an Details und lässt jedes Mal neue Entdeckungen machen. Vor allem aber ist ein Rätsel, das herausfordert. Das betraf lange Zeit zunächst die Frage, ob an dem Bild zwei van Eycks beteiligt waren, wie eine am Bild angebrachte Platte behauptete, und falls ja, ob sich ihre Arbeitsanteile erkennen lassen. Die sogenannte „Händescheidung“ hat die Kunstwissenschaftler und Historiker über 100 Jahre beschäftigt. Verstörend war daran, dass die Inschrift einen Maler postulierte, der bedeutender als Jan van Eyck sein sollte und von dem man doch so gut wie überhaupt nichts wusste. Zwar gab es Indizien für seine Existenz (er sollte sogar vor dem Altar begraben sein), aber nahezu sein gesamtes Werk müsste in der Folge untergegangen sein. Und auch Dürer, als er den Genter Altar aufsucht, bezog sich ausschließlich auf nur einen Maler des Werkes, den er Johannes (= Jan) nennt. Inzwischen dürfte geklärt sein, dass die Mitarbeit des Hubertus van Eyck am Genter Altar ein Lokalmythos ist, der regionalen Interessen, nicht aber historischen Fakten entsprang (vgl. dazu Herzner, Volker (1995): Jan van Eyck und der Genter Altar. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft). Damit sind die anstehenden Probleme der Deutung des Genter Altars aber noch nicht annähernd gelöst, sondern stellen sich neu. Denn wenn zwei unterschiedliche Künstler (evtl. sogar mit zwei unterschiedlichen Werkstätten) an dem Altar beteiligt gewesen wären, hätte man manche konzeptuelle Unstimmigkeit auf Koordinierungsschwierigkeiten zwischen den Malern oder sogar auf eine nachträgliche Zusammenfügung aus unterschiedlichen Anlässen erstellter Altartafeln schließen können. Jedenfalls steht, wer nur ein bisschen von Theologie und Kunstgeschichte versteht, vor dem Bild, schüttelt den Kopf und fragt sich, wie das alles zusammen passen kann. Horizontale Bildlogik und vertikale Bildlogik stimmen einfach nicht mit den bis dahin geltenden visuellen und ikonographischen Konventionen überein. Könnte es tatsächlich sein, dass hier zwei, zwar vom selben Künstler geschaffene, aber aus verschiedenen Anlässen entstandene Bilder unter Inkaufnahme von Unstimmigkeiten zu einem Altarwerk zusammengeführt wurden? Aber hätte ein reicher und einflussreicher Auftraggeber, der doch eines der bis dahin größten Werke nördlich der Alpen in Auftrag gegeben hatte, das geduldet? Hätte er nicht darauf bestanden, dass das (in der Regel ja vorgegebene) Konzept stimmen muss? Van Eyck muss ihm also eine plausible Begründung geliefert haben. Was will und soll das Bild uns also eigentlich mitteilen?

In einem gewissen Sinne „spielt“ van Eyck hier mit den Seh-Erwartungen seines (gebildeten) Publikums. Eine alternative Lösung wäre, dass der Bildkonzeption des oberen Teiles tatsächlich eine lokales geistliches Schauspiel vorausging, wie der Kunsthistoriker Paul Weber Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Dissertation meinte (vgl. dazu den letzten Abschnitt in Weber, Paul (1894): Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst in ihrem Verhältnis erläutert an einer Ikonographie der Kirche und Synagoge. [Univ.-Diss., Leipzig 1894]. Stuttgart: Greiner & Pfeiffer). Dann würde mit dem oberen Teil eine Bühnenebene wiedergegeben, die dann mehr dramaturgischen als theologisch-formalen Logiken folgen würde.

Sein Gnadenstuhl durchbricht zwar auch die Sehkonventionen der Menschen der damaligen Zeit (insofern die Trinität räumlich verortet wird), stürzt ihn aber nicht in Verwirrung bei der Zuordnung der drei Personen der Trinität.

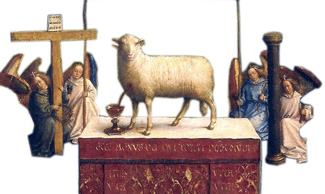

Gibt es also so etwas wie eine Botschaft des Altars und wenn ja, wie lautet(e) sie? Zunächst einmal ist der Altar ein Allerheiligenbild bei dem die Offenbarung des Johannes den Bezugspunkt bildet, in diesem Falle Kapitel 7, 9-17: 9. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, 10. und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, und dem Lamm! 11. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an 12. und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 13. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? 14. Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 16. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze; 17. denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Alles Weitere ist eine Frage konkreter Deutungsarbeit und weiterer Forschungen. Hier gilt, was Ötto Pächt am Beginn seiner Vorlesung zum Genter Altar sagte: „Die meisten Interpreten, die sich mit der Problemhydra genannt Genter Altar herumgeschlagen haben, haben am Schluß von endgültigen Siegen berichtet, was aber nicht verhindert hat, daß der Hydra die abgeschlagenen Köpfe nachgewachsen sind und so neue und immer neue Lösungsversuche heraufbeschworen wurden. Erst in jüngster Zeit ist man etwas einsichtiger geworden und neigt mehr dazu, neue Vorschläge nur mit Fragezeichen versehen zu veröffentlichen, die die noch offenen Fragen andeuten sollen. Meiner Überzeugung nach muß man sich vor allem davor hüten, unsere Aufgabe wie ein Rechenexempel oder Kartenspiel anzusehen, das aufgehen muß. Mein Kartenspiel wenigstens, das sage ich gleich, geht nicht auf.“ PostskriptumIm Augenblick wird der Genter Altar aufwendig nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaften restauriert [Vgl. auch Karin Wendt in diesem Heft]. Das hat Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil ist natürlich, dass der Altar vor Ort während der Dauer der Restaurierung nur unvollständig zu sehen ist und der Gesamteindruck insoweit beschädigt ist. Das ist allerdings nicht ganz so gravierend, weil der jetzige Standort im Raum unter dem Turm der St.-Bavo-Kathedrale an sich außerordentlich unglücklich ist, weil er die Wahrnehmung des Bildes in der Art, in der er einmal gedacht war, unmöglich macht. Dichtgedrängt steht man vor dem Bild hinter Glas, das nun alle Freiheit und viele seiner Kunst verloren hat. Grundsätzlich wäre meines Erachtens zu überlegen, ob man nicht den Altar aus der Kirche entfernt und in einem eigenen Museum direkt in der Nähe der Kathedrale präsentiert, so wie ja auch der Isenheimer Altar nicht mehr am Ursprungsort zu finden ist. Johan Huizinga hat ja mit seiner Nebenbemerkung durchaus recht: „Es besteht – es sei denn, daß wir mit einer an erster Stelle gläubig-religiösen Verehrung vor die Anbetung des Lammes hintreten – kein Unterschied zwischen der künstlerischen Ergriffenheit, die wir vor dieser heiligen Darstellung der Anbetung der Eucharistie empfinden, und jener, die uns vor dem Fischstand von Emanuel de Witte im Museum Boymans zu Rotterdam bewegt.“ Es besteht kein Unterschied – so ist es. Wenn aber die Menschen in ihrer überwiegenden Mehrzahl nicht in „gläubig-religiöser Verehrung“ vor das Bild treten, sondern in „künstlerischer Ergriffenheit“, dann sollte man dem auch Rechnung tragen. Eine nicht unterscheidbare 1:1-Kopie könnte dann am ursprünglichen Ort jenen religiösen Eindruck verschaffen, der ursprünglich einmal intendiert war. Wenn man nicht (mehr) an die Heiligkeit der Kunst glaubt, dann macht es für den christlichen Glauben keinen Unterschied, ob in der Kapelle ein Original oder eine Kopie hängt. Wie ja auch lange nicht entschieden ist, ob die Millionen, die jährlich auf Leonardos Mona Lisa starren, auf ein Original oder eine Kopie blicken. Der Vorteil, der in der aktuellen Restaurierung liegt, um darauf nun endlich zu sprechen zu kommen, ist der, dass die wesentlichen Voraussetzungen für die Restaurierung – nämlich die millimetergenaue visuelle Dokumentation des Altars – von den Verantwortlichen im Internet zur Verfügung gestellt wurden. Was man vor Ort nicht kann – wegen der dicken Glasscheiben vor dem Bild und dem Gewusel der Betrachter – das kann man nun im Internet. Unter der Adresse http://closertovaneyck.kikirpa.be/ kann der Betrachter nun den Altar erkunden. Und man kann dort Entdeckungen machen, die selbst Kunsthistorikern bisher verborgen blieben. Wenn die Beobachtungen von Ralf Piolot zutreffen, dann könnten die Sterne, welche oberhalb des Hauptes Mariens bei geöffnetem Retabel im Mittelteil des Altars zu sehen sind, eine Abbildung des Sternbildes Virgo sein, was zum Text über Maria passen würde: „Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild“ und „Sie ist strahlender als das Licht“. Piolot folgert: „Sollte es sich wirklich um eine Abbildung der Konstellation Virgo handeln, so wäre dies die früheste ‚korrekte‘ Darstellung einer Konstellation auf einem neuzeitlichen Kunstwerk.“ Der Genter Altar birgt offenkundig noch manche Rätsel, die der Lösung harren. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/am522.htm |

Ob und wie ein Werk berühmt ist, kann man nicht zuletzt an der Popkultur ablesen, denn auf die berühmten Werke gibt es Resonanzen im Sinne von Zitaten, Aneignungen oder Verballhornungen. Kaum eine amerikanische Fernsehserie ohne wenigstens eine Folge mit einer

Ob und wie ein Werk berühmt ist, kann man nicht zuletzt an der Popkultur ablesen, denn auf die berühmten Werke gibt es Resonanzen im Sinne von Zitaten, Aneignungen oder Verballhornungen. Kaum eine amerikanische Fernsehserie ohne wenigstens eine Folge mit einer  Jan van Eyck ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und innovativ. Nach Vasaris etwas verknappter Darstellung verdanken wir ihm die Erfindung der Ölmalerei, de facto aber wohl eher deren Weiterentwicklung und Perfektionierung. Gegenüber der bisherigen Form der Darstellungen war nun ein ganz anderes Arbeiten möglich und eine Leuchtkraft und Vielschichtigkeit der Farben, die bis dahin nicht denkbar waren und die insbesondere im Blick auf die Naturdarstellungen ganz neue Möglichkeiten eröffnete. Aber Jan van Eyck verdanken wir nicht nur eine neue Technik, er ist revolutionär in vielerlei Hinsicht (vgl. dazu vor allem Hans Belting: Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden. München 2/2013). Jan van Eyck war vermutlich der Erste, dem als Maler auch öffentlich das Etikett des Wissenschaftlers (und nicht nur eines Handwerkes) zuerkannt wurde und der diese Etikettierung auch selbstbewusst für sich in Anspruch nahm. Jan van Eyck verdanken wir auch eine neue Form des Porträts, die sich nicht mehr an der Funktion des Porträtierten orientierte, sondern an seinem Menschsein. Waren bis dato Personen vor allem als Amtsträger oder Heilige porträtiert worden (denn für ‚normale‘ Menschen machte das Porträt wenig Sinn, da der Körper nur ein Übergangsstadium hin zur Ewigkeit darstellte), so beginnt van Eyck, die Menschlichkeit des Einzelnen im Bild einzufangen. Im Hier und Jetzt ist der Mensch beseelt und verdient, also solcher dargestellt und der Nachwelt überliefert zu werden. Und dieses Recht besaßen eben nicht nur Geistliche oder Fürsten, sondern auch Bürger. Als „gemalte Anthropologie des Blicks“ hat Hans Belting deshalb die Arbeiten von van Eyck bezeichnet.

Jan van Eyck ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und innovativ. Nach Vasaris etwas verknappter Darstellung verdanken wir ihm die Erfindung der Ölmalerei, de facto aber wohl eher deren Weiterentwicklung und Perfektionierung. Gegenüber der bisherigen Form der Darstellungen war nun ein ganz anderes Arbeiten möglich und eine Leuchtkraft und Vielschichtigkeit der Farben, die bis dahin nicht denkbar waren und die insbesondere im Blick auf die Naturdarstellungen ganz neue Möglichkeiten eröffnete. Aber Jan van Eyck verdanken wir nicht nur eine neue Technik, er ist revolutionär in vielerlei Hinsicht (vgl. dazu vor allem Hans Belting: Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden. München 2/2013). Jan van Eyck war vermutlich der Erste, dem als Maler auch öffentlich das Etikett des Wissenschaftlers (und nicht nur eines Handwerkes) zuerkannt wurde und der diese Etikettierung auch selbstbewusst für sich in Anspruch nahm. Jan van Eyck verdanken wir auch eine neue Form des Porträts, die sich nicht mehr an der Funktion des Porträtierten orientierte, sondern an seinem Menschsein. Waren bis dato Personen vor allem als Amtsträger oder Heilige porträtiert worden (denn für ‚normale‘ Menschen machte das Porträt wenig Sinn, da der Körper nur ein Übergangsstadium hin zur Ewigkeit darstellte), so beginnt van Eyck, die Menschlichkeit des Einzelnen im Bild einzufangen. Im Hier und Jetzt ist der Mensch beseelt und verdient, also solcher dargestellt und der Nachwelt überliefert zu werden. Und dieses Recht besaßen eben nicht nur Geistliche oder Fürsten, sondern auch Bürger. Als „gemalte Anthropologie des Blicks“ hat Hans Belting deshalb die Arbeiten von van Eyck bezeichnet.

Wenn aber nur ein Künstler für das Ganze verantwortlich zeichnet, warum dann die auf den ersten Blick erkennbaren konzeptuellen Irritationen? Kann das eine von vorne herein bestehende Absicht gewesen sein? Oder wurde das Werk nachträglich (z.B. durch Übermalungen) geändert?

Wenn aber nur ein Künstler für das Ganze verantwortlich zeichnet, warum dann die auf den ersten Blick erkennbaren konzeptuellen Irritationen? Kann das eine von vorne herein bestehende Absicht gewesen sein? Oder wurde das Werk nachträglich (z.B. durch Übermalungen) geändert?

Liest man den Genter Altar dagegen senkrecht, dann ist es eine Trinitätsdarstellung mit Christus als Lamm Gottes im Zentrum des unteren Bildes, der Taube als dem Heiligen Geist in der Mitte darüber und mit Gottvater oben. Von unten nach oben gelesen wäre das durchaus stimmig. Ungewöhnlich wäre aber dann die Aufteilung auf zwei Bildtafeln, zumal wenn – wie manche Forscher meinen – die Taube sogar erst nachträglich aufgemalt ist. Auch der Gestus Gottvaters passt nicht zur klassischen Trinitätsdarstellung.

Liest man den Genter Altar dagegen senkrecht, dann ist es eine Trinitätsdarstellung mit Christus als Lamm Gottes im Zentrum des unteren Bildes, der Taube als dem Heiligen Geist in der Mitte darüber und mit Gottvater oben. Von unten nach oben gelesen wäre das durchaus stimmig. Ungewöhnlich wäre aber dann die Aufteilung auf zwei Bildtafeln, zumal wenn – wie manche Forscher meinen – die Taube sogar erst nachträglich aufgemalt ist. Auch der Gestus Gottvaters passt nicht zur klassischen Trinitätsdarstellung. Masaccios ebenfalls fast zeitgleich entstandenes Fresko in Santa Maria Novella entspricht da schon eher den / unseren Erwartungen an ein klassisches Bild der Trinität.

Masaccios ebenfalls fast zeitgleich entstandenes Fresko in Santa Maria Novella entspricht da schon eher den / unseren Erwartungen an ein klassisches Bild der Trinität.  Letztlich kommt es aber nicht darauf an, ob van Eyck mit den Konventionen übereinstimmt, sondern wie und wodurch er den Betrachter anspricht und herausfordert. Da keine Proteste gegen das Bild überliefert sind, ja wenige Jahre nach der Aufstellung des Altarbildes sogar eigene Schauspiele danach gestaltet wurden, muss den damaligen Betrachtern des Bildes (und den Auftraggebern) das Ganze also stimmig und nachvollziehbar erschienen sein. In diesem Sinne hat Jan van Eyck den Erwartungshorizont nicht so durchbrochen, dass er auf Widerstand gestoßen wäre. Er war aber auch nicht so selbstverständlich, dass nicht über ihn gesprochen worden wäre. Allein die Tatsache, dass ein Bürger ein derartiges, sozusagen fürstliches Altarbild, das doch eher im Zentrum der Kathedrale als in einer Seitenkapelle hätte Aufstellung finden müssen, in Auftrag gegeben hat, war damals sicher bemerkenswert. Hier artikulierte sich ein Selbstbewusstsein nicht nur des Malers, sondern auch dessen, der ihn beauftragt hatte.

Letztlich kommt es aber nicht darauf an, ob van Eyck mit den Konventionen übereinstimmt, sondern wie und wodurch er den Betrachter anspricht und herausfordert. Da keine Proteste gegen das Bild überliefert sind, ja wenige Jahre nach der Aufstellung des Altarbildes sogar eigene Schauspiele danach gestaltet wurden, muss den damaligen Betrachtern des Bildes (und den Auftraggebern) das Ganze also stimmig und nachvollziehbar erschienen sein. In diesem Sinne hat Jan van Eyck den Erwartungshorizont nicht so durchbrochen, dass er auf Widerstand gestoßen wäre. Er war aber auch nicht so selbstverständlich, dass nicht über ihn gesprochen worden wäre. Allein die Tatsache, dass ein Bürger ein derartiges, sozusagen fürstliches Altarbild, das doch eher im Zentrum der Kathedrale als in einer Seitenkapelle hätte Aufstellung finden müssen, in Auftrag gegeben hat, war damals sicher bemerkenswert. Hier artikulierte sich ein Selbstbewusstsein nicht nur des Malers, sondern auch dessen, der ihn beauftragt hatte. Die Offenbarung des Johannes gibt wesentliche Elemente des Bildes vor: die Märtyrer, die große Schar aller Nationen, das Lamm, der Thron, Gottvater, der Lebensquell – hier interpretiert als eucharistisches Opfer. Das heißt, wir müssen uns das Bild eingebunden in die (lokale) Allerheiligenliturgie vorstellen.

Die Offenbarung des Johannes gibt wesentliche Elemente des Bildes vor: die Märtyrer, die große Schar aller Nationen, das Lamm, der Thron, Gottvater, der Lebensquell – hier interpretiert als eucharistisches Opfer. Das heißt, wir müssen uns das Bild eingebunden in die (lokale) Allerheiligenliturgie vorstellen.