Closer to van Eyck |

|||

"Das Mysterium des Alltäglichen"Johan Huizinga

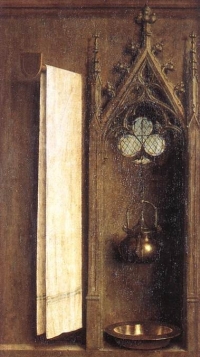

„Bis zu einem gewissen Grade ist das daraus zu erklären, daß in der Poesie das Verhältnis von Hauptsache und Nebensachen gerade umgekehrt ist wie in der Malerei. In der Malerei ist der Unterschied zwischen der Hauptsache (d.h. dem adäquaten Ausdruck für das Sujet) und dem Beiwerk gering. Dort ist alles wesentlich. In einem einzigen Detail kann für uns die vollkommenste Harmonie des Ganzen liegen.

Ist es in der Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts wohl an erster Stelle die tiefe Frömmigkeit, mithin der adäquate Ausdruck für den Gegenstand, den wir bewundern? Nehmen wir den Genter Altar. Wie wenig ziehen die großen Figuren Gottes, Marias und Johannes' des Täufers die Aufmerksamkeit auf sich.

Durch solche Einzelheiten, die für den Künstler nur Beiwerk bedeuten, erblüht hier das Mysterium des Alltäglichen in seinem stillen Schein, die unmittelbare Ergriffenheit über das Wunder aller Dinge und seine bildliche Darstellung.

Nun hat gerade im Detail der Maler vollkommene Freiheit. In der Behandlung der Hauptsache, der Darstellung des heiligen Gegenstandes, bindet ihn eine strenge Konvention; jedes kirchliche Gemälde hat seinen ikonographischen Kodex, von dem es kein Abweichen gibt. Ein unbegrenztes Feld bleibt ihm aber zur freien Entfaltung seines Schaffensdranges. In den Gewändern, den Requisiten, dem Hintergrund kann er unbehindert und in aller Freiheit tun, was des Malers Sache ist: malen nämlich, durch keine Konvention gehemmt wiedergeben, was er sieht und wie er es sieht. Den festen, strengen Bau des heiligen Bildes schmückt der Reichtum meiner Details wie ein lichter Schatz, gleich einer Frau, die Blumen an ihrem Kleid trägt. In der Poesie des fünfzehnten Jahrhunderts ist nun das Verhältnis in gewissem Sinne genau umgekehrt.“ Nach einer Schilderung der Arbeitsweise der Poesie kommt Huizinga noch einmal auf das Verhältnis zur Malerei zurück und fragt sich, ob der eigentliche Vergleichspunkt nicht die Prosa-Literatur sein könnte. Er exemplifiziert dies an der Prosa von Chasetallain [Georges Chastellain (*1405 in Gent; †20. März 1475 in Neuss) war ein flandrischer Dichter und Chronist mittelfranzösischer Sprache am burgundischen Hof Philipps des Guten und Karls des Kühnen]:

Sobald Chastellain jedoch ein Ereignis beschreibt, das seinen flämischen Geist besonders fesselt, kommt bei aller Feierlichkeit eine derb-unmittelbare, plastische Kraft in seine Erzählung, die sie äußerst anschaulich macht. Sein Gedankenreichtum ist nicht größer als der seiner Zeitgenossen; die abgegriffene Scheidemünze religiöser, sittlicher und ritterlicher Überzeugungen dient auch bei ihm als Substanz. Die Darstellung bleibt ganz an der Oberfläche, die Gestaltung jedoch ist scharf und lebendig. Sein Porträt Philipps des Guten hat fast die Unmittelbarkeit eines van Eyck. Mit der Behaglichkeit eines Chronisten, der in seinem Herzen Novellist ist, gibt er einen besonders ausführlichen Bericht von einem Zwist zwischen dem Herzog und seinem Sohn Karl zu Anfang des Jahres 1457. Nirgendwo sonst tritt seine stark visuelle Auffassung der Dinge so deutlich hervor; alle äußeren Umstände bei diesem Ereignis sind mit vollendeter Schärfe wiedergegeben.“ |

|||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/johu1.htm |

Im 20. Kapitel des Klassikers „Herbst des Mittelalters“ von Johan Huizinga, das die Überschrift „Bild und Wort“ trägt, vergleicht Huizinga die Leistungen von Poesie und Malerei im 15. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang kommt er auch auf das Werk Jan van Eycks und hier insbesondere auf den Genter Altar zu sprechen.

Im 20. Kapitel des Klassikers „Herbst des Mittelalters“ von Johan Huizinga, das die Überschrift „Bild und Wort“ trägt, vergleicht Huizinga die Leistungen von Poesie und Malerei im 15. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang kommt er auch auf das Werk Jan van Eycks und hier insbesondere auf den Genter Altar zu sprechen.

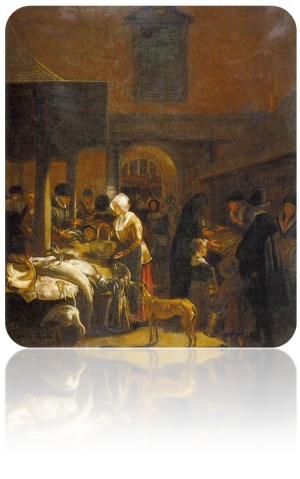

Es besteht – es sei denn, daß wir mit einer an erster Stelle gläubig-religiösen Verehrung vor die Anbetung des Lammes hintreten – kein Unterschied zwischen der künstlerischen Ergriffenheit, die wir vor dieser heiligen Darstellung der Anbetung der Eucharistie empfinden, und jener, die uns vor dem Fischstand von Emanuel de Witte im Museum Boymans zu Rotterdam bewegt.

Es besteht – es sei denn, daß wir mit einer an erster Stelle gläubig-religiösen Verehrung vor die Anbetung des Lammes hintreten – kein Unterschied zwischen der künstlerischen Ergriffenheit, die wir vor dieser heiligen Darstellung der Anbetung der Eucharistie empfinden, und jener, die uns vor dem Fischstand von Emanuel de Witte im Museum Boymans zu Rotterdam bewegt. „Zwischen Chastellain und Jan van Eyck besteht eine unverkennbare Verwandtschaft – bei künstlerischem Niveauunterschied. Das Beste bei Chastellain entspricht ungefähr dem Schwächsten bei van Eyck, aber es bedeutet schon viel, im Geringeren einem Jan van Eyck gleichzukommen. Ich denke etwa an die singenden Engel auf dem Genter Altar. Die schweren Gewänder, von dunklem Rot und voller Gold und funkelnder Steine, die allzu ausdrucksvollen Mienen, die etwas kleinlichen Ornamente des Musikpults repräsentieren in der Malerei die prunkende Geschwollenheit des literarischen Hofstils Burgunds. Während aber in der Malerei dieses rhetorische Element eine untergeordnete Stellung einnimmt, ist es in der Prosa Chastellains die Hauptsache. Seine scharfe Beobachtung und sein lebendiger Realismus ertrinken meist in der Flut allzu schön aufgeputzter Phrasen und in tönendem Wortgepränge.

„Zwischen Chastellain und Jan van Eyck besteht eine unverkennbare Verwandtschaft – bei künstlerischem Niveauunterschied. Das Beste bei Chastellain entspricht ungefähr dem Schwächsten bei van Eyck, aber es bedeutet schon viel, im Geringeren einem Jan van Eyck gleichzukommen. Ich denke etwa an die singenden Engel auf dem Genter Altar. Die schweren Gewänder, von dunklem Rot und voller Gold und funkelnder Steine, die allzu ausdrucksvollen Mienen, die etwas kleinlichen Ornamente des Musikpults repräsentieren in der Malerei die prunkende Geschwollenheit des literarischen Hofstils Burgunds. Während aber in der Malerei dieses rhetorische Element eine untergeordnete Stellung einnimmt, ist es in der Prosa Chastellains die Hauptsache. Seine scharfe Beobachtung und sein lebendiger Realismus ertrinken meist in der Flut allzu schön aufgeputzter Phrasen und in tönendem Wortgepränge.