Das katoptrische Universum |

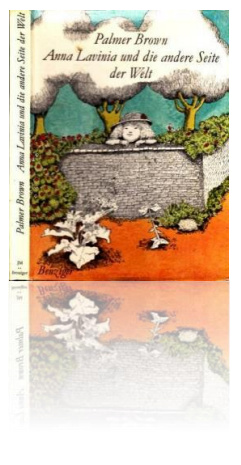

Talking free: Über Kunst, Kultur, Theologie und ÄsthetikKarin Wendt Die andere Seite der Welt

Das was Anna Lavinia im Wasserspiegel entdeckt, ist nicht ihre eigene, sondern die andere Seite der Welt – zwar der ihr vertrauten sehr ähnlich, aber doch mit anderen Schwerpunkten, mit anderen Gesetzen, anders gelagerten Problemen und anderen Lösungswegen. Dass sie in einer Welt lebt, die auch anders sein könnte, versteht sie erst, als sie von der anderen Seite aus darauf blickt, als sie sie von der anderen Seite aus erfährt. Darum geht es auch im Ästhetischen. Die Pointe der ästhetischen Spiegelung liegt nicht darin, dass wir die Welt – wie in einem Spiegel – wiedererkennen, sondern dass wir sie als gespiegelte – von der anderen Seite aus – erfahren. Diese Erfahrung ist keine tiefere, keine wesentliche, keine 'eigentliche' Erfahrung, sie ist einfach eine andere Erfahrung, genauer: eine andere Erfahrungsform. Der Sprung hinter den Spiegel gelingt aber – wie bei Anna Lavinia oder dem berühmten literarischen Vorbild Alice[2] – immer nur ganz oder gar nicht. Wir können uns nicht auf beiden Seiten aufhalten. Es gibt keinen dritten Ort. Wir können die Spiegelfläche nicht greifen. Wir können nur erfahren, dass es sie gibt, indem wir den Blick ändern. OrdnungenGegenwärtig wird auf allen Ebenen um Ordnungen gerungen, besser gesagt: es wird die Lebensform für sich und alle behauptet, die man jeweils für die einzig richtige hält, weit entfernt von dem freiheitlichen Gedanken, als Mensch eine Form des Lebens entwerfen und (für sich) wählen zu können. Die Ordnung des Lebens ist jedoch immer (nur) die Ordnung, die wir dem Leben geben, wie der Philosoph und Schriftsteller Michel Serres reflektiert.

Es ist also die Frage, ob wir überhaupt zwischen guten und schlechten Ordnungen unterscheiden können oder nicht immer nur einen Sinn voraus setzen, tatsächlich aber nur die Seite wechseln. Die christlichen Buß- und Armutsbewegungen des Mittelalters waren Versuche, die geltende Ordnung in Frage zu stellen. Ende des 12. Jahrhundert entstand eine Protestbewegung von Laien, die sich gegen die reichen Ordensgemeinschaften wandten. Auch sie mündeten vielfach in die alte Ordnung, nur unter anderen Vorzeichen. In der Nahsicht entfalten sie gleichwohl eine Faszination, vielleicht gerade, weil sie das eigene Leben so vehement ins Spiel bringen. Ein Beispiel hierfür ist Klara von Assisi. Die gesellschaftliche Ordnung, in die sie 1193 in Assisi hineingeboren wird, scheint stabil, in Wirklichkeit ist sie aber bereits von Grund auf in Bewegung, wie die Theologin Martina Kreidler-Kos erklärt: Als älteste Tochter der Adeligen Favarone di Offreduccio und seiner Frau Ortulana wächst Chiara di Favarone

Klaras eigener Weg, der hier beginnt, erscheint noch aus heutiger Sicht ungewöhnlich eigenständig und wagemutig. Mit siebzehn Jahren flieht sie nachts aus ihrem Elternhaus und schließt sich der Bewegung von Franz von Assisi (181/82-1226) an. Ihre Entscheidung ist da bereits innerlich gereift. So betont der Theologe und Franziskaner Niklaus Kuster,

San Damiano[6], eine Kirche in der Nähe der Stadt, die Franz mit einigen seiner Anhänger in den Jahren zuvor restauriert hatte, baut sie in den nachfolgenden Jahrzehnten zu einer klösterlichen Gemeinschaft aus; sie nennen sich selbst „sorelle povere“ (ital.: arme Schwestern). Hier beginnt sie, an einer eigenen Ordensregel zu schreiben, für die sie erst kurz vor ihrem Tod die päpstliche Approbation erhält. Im Rückgriff auf das Vorbild der benediktinischen Regel sowie auf die noch zu ihren Lebzeiten bullierte Regel des Franziskus, vor allem aber aus der Beobachtung und Reflexion des (alltäglichen) Lebens entwickelt sie ihr eigenes Modell für ein gemeinschaftliches Leben ohne persönlichen Besitz, den praktisch-religiösen Entwurf einer ganzheitlichen Nachfolge Jesu. Gespiegeltes LebenKlara von Assisi verfasste als erste Frau der Geschichte eine eigene Ordensregel für Frauen, die in einer klösterlichen Gemeinschaft leben wollen. Diese in Regeln gegossene Lebensform, die sie einfach forma vitae[7] nannte, ist das Ergebnis einer inneren und äußeren Umkehr; der Versuch, die Welt anders in den Blick zu nehmen, um so (das) Leben anders zu perspektivieren. Klaras Denken und Handeln, 'infiziert' und begleitet von den vielfältigen religiösen Emanzipationsbewegungen ihrer Zeit, kreist zeitlebens um den Gedanken der Armut als Kern des Evangeliums. Sie reflektiert Armut als proprium der Menschwerdung Gottes, als die Art und Weise wie Jesus geboren wurde („arm in einer Krippe“), wie er lebte („arm unter den Menschen“) und wie er starb („nackt am Marterholze“); Armut, folgert sie, war die Art und Weise, wie er zu den Menschen in Beziehung getreten ist, weil es um die Beziehung als solche ging, weil es ganz um den Anderen gehen sollte. Aus ihrer Sicht bedeutete Armut daher nicht Privation und Mangel, sondern umgekehrt die Bedingung der Möglichkeit, dieser genuinen Lebensweise Jesu uneingeschränkt folgen zu können. So kann sie Armut im Gegenteil sogar als ein besonderes „Privileg“ auffassen, das Privilegium Paupertatis, welches sie für sich und ihre Gemeinschaft institutionell erstreitet und immer wieder verteidigt. Vermutlich erstmals ausgestellt von Papst Innozenz III., zwischen 1215 und 1216, erbittet sie das Privileg, „niemals ein Privileg, also Besitz, annehmen zu müssen.“ Diese Absage gilt jeder Form von Besitzstand als Ausdruck einer heteronomen Ordnung des Lebens. Ihr Armutsplädoyer will Zeichen der Einsicht in die eigene Endlichkeit, die eigene Armut, sein. Diese Armut deutet sie umgekehrt als besonderen Raum der eigenen Freiheit, mithin als inneren Reichtum. Spiegel der EwigkeitNeben dem Regelwerk, der forma vitae, sind vier Briefe von Klara erhalten, die Auskunft über ihr Denken geben, verfasst zwischen 1234, als Klara vierzig Jahre alt war, und 1253, dem Jahr, in dem sie stirbt. Sie sind an die Prinzessin Agnes von Böhmen (1211–1282) gerichtet, die in Prag ein Kloster nach dem Vorbild von San Damiano gegründet hatte und mit der sie sich über die von beiden gewählte klösterliche Lebensform austauschte. In der höfisch-ritterlichen Kultur aufgewachsen, hatte Klara gelernt Latein zu lesen und „in einem sehr gewandten Stil“ auch zu schreiben, so die Klarisse Ancilla Röttger. Klara hatte Kenntnis „von der Lebensform der Beginen, die sich von Nordeuropa her ausbreitete und auch Einzug in Italien fand“, aus ihren Briefen „spricht die Prägung durch 'biblische Inspiration, durch aktive Teilnahmen an der Liturgie der Kirchen und durch ihr aufmerksames Lesen der Schriften aus der großen Tradition der spirituellen Theologie'“.[8] Ich bin auf Klaras Briefe durch einen einzigen Satz aufmerksam geworden, der in der Klara-Rezeption vielfach zitiert wird. Er findet sich im dritten erhaltenen Brief an Agnes.[9] Dort gibt sie der Freundin folgenden Rat:

Der Spiegel „durchzieht“ als eine „Metapher für Erkenntnis die Geschichte des Abendlandes“, schreiben Elena Filippi und Harald Schwaetzer.

Klara war aufgrund ihrer Bildung mit der abendländischen Spiegelmetaphorik und ihrer Verbindung zur Theologie des Bildes von der Antike, über die frühchristliche Theologie bis in die zeitgenössische Mystik ihrer Zeit sicher vertraut; sie kann souverän auf diese weite Semantik zurückgreifen und davon ausgehen, dass ihre Brieffreundin diesen Horizont teilt. Wenn ihr Denken um das Paradigma der Armut als Beziehungsgeschehen kreist, wie es die jüngste Klara-Forschung facettenreich herausgearbeitet hat, drückt sich dann auch in ihrem Gebrauch des Spiegel-Motivs eine reflexive Verbindung dazu aus?

In diesem Gedächtnis-Raum „erinnert“ sich die Seele und wird sich darüber zunehmend ihrer selbst bewusst. Zugleich begreift sie die Begrenztheit der eigenen Wahrnehmung. So kann das Denken der Welt, des Selbst und das Denken Gottes im Menschen seinen Anfang nehmen:

Wenn Klara Agnes dazu auffordert, das eigene Denken vor einen Spiegel zu stellen, entsteht in ähnlicher Weise so ein innerer Raum der (Selbst-)Erkenntnis, der einerseits unermesslich scheint und sich andererseits, zugleich, selbst nicht zu fassen vermag. Klara spezifiziert nun jedoch den Spiegel, indem sie vom „Spiegel der Ewigkeit“ spricht. Der Begriff der Ewigkeit ist keine abgeleitete Bezeichnung für das unbegrenzt Seiende im Unterschied zum zeitlich Begrenzten, sondern ein genuiner Begriff, der das unbegrenzt Gültige auszeichnet. Ewigkeit verleihen wir dem, was nicht nur unbegrenzt dauert, sondern was unbegrenzt dauern soll, weil es genau so, wie es ist, sein soll und daher andauern soll. Zeit ist mit den Worten von Augustinus immer nur Lebenszeit, das heißt vom Menschen erinnerte Zeit, man könnte auch sagen qualifizierte, subjektiv erlebte Zeit. Vergangenheit und Zukunft können nur gegenwärtig erlebt werden. Was kann es also heißen, sein Denken vor einen Spiegel der Ewigkeit zu stellen? Was geschieht mit unserem Denken, was erkennt unsere „Seele“, wenn wir uns der Gegenwart stellen? Ist es eine Anleitung sehend zu denken, eine Anleitung zum inneren Sehen, zum Betrachten? Geht es um eine Selbst-Reflexion, die den Vorgang des Denkens als Prozess des Empfangens erläutert? Geht es um die Umkehrung unseres Denkens? Wir sind es gewohnt, unser Denken als zielgerichtete Bewegung des Erkennens und Verstehens zu beschreiben. Vor dem (Hinter-)Grund der Ewigkeit scheint nun gerade dieses Ziel nicht mehr greifbar. Es geht offenbar also nicht um ein endloses Denken, ein Denken der Unendlichkeit, das sich verlieren würde, sondern um ein Denken, das sich selbst – seine eigene Logik – in den Blick nimmt bzw. nehmen lässt. Ein Denken, das einsieht, selbst immer nur perspektivisch zu sein und damit die Differenz – das Undenkbare – in die eigene konkrete Begrenztheit einbezieht. Das imperativische Bild „stelle dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit“ stellt mithin kein wiedererkennendes, identifizierendes Denken vor, sondern ein offenes Denken, das sich selbst zum Gegenstand wird. Der entstehende Reflexionsraum, das Bild des eigenen Denkens im Spiegel des zu Denkenden – im Spiegel dessen, was es zu denken gibt – ist kein unendlicher Raum, sondern ein unendlich perspektivierter Raum. Bezogen auf den Kerngedanken der von Klara entworfenen neuen Lebensform, Armut als Paradigma des Lebens zu verstehen, geht es daher vielleicht auch um eine Form der Armut des Denkens, um ein Denken, das sich selbst zurücknimmt aus Achtung vor der Unabgeschlossenheit unseres Verstehens. Das Gewicht von Klaras Sprachbild liegt in der darin reflektierten Negativität eines Denkens, das eingedenk der eigenen Armut von sich selbst absieht, um den Anderen ganz – um ganz den Anderen – zu bedenken. Dass es Klara letztlich um einen Prozess der Verwandlung geht, wird mit den nachfolgenden Sätzen deutlich: Sie variiert den Imperativ noch zweimal:

und mündet in die Aufforderung zur völligen Transformation:

Mit dieser Aufforderung, sich ganz „in das Bild seiner Göttlichkeit selbst“ umzuformen, ruft sie ausdrücklich die Vorstellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen auf. Die frühchristliche Theologie der Gottebenbildlichkeit unterschied zwischen der geschöpflichen Ebenbildlichkeit des Menschen, dem Bild des Menschen (eikon - imago), und einer sich durch den Geist Christi erst vollendenden Ebenbildlichkeit, also der (Gott-)Ähnlichkeit (homoiosis – similitudo) des Menschen, dem schrittweisen Ähnlichwerden durch die Einwirkung des Geistes. So schreibt Irenäus von Lyon (um 135- 200),

So vermeidet Klara zudem einen zu ihrer Zeit auftauchenden Streit zwischen einer „innerweltlichen“ Gottesschau, wie sie von Beguinen und Begharden vertreten wurde und später als Häresie verurteilt wurde, und einer eschatologisch gedachten Schau, die erst am Jüngsten Tag möglich sein würde. Dass Klara Selbsterkenntnis als Erkenntnis im Anderen denkt, wird in einem letzten Brief an Agnes deutlich, den sie kurz vor ihrem Tod schreibt. Dort nennt sie Christus einen Spiegel, in den man täglich schauen soll, um sich selbst in Beziehung zu Leben und Sterben Jesu wahrzunehmen, um (sein) Leben als Leben für den Anderen zu erfahren. In der (Spiegel-)Bildtheologie Klaras geht es also nicht um einen solipsistischen Moment der mystischen Vereinigung, sondern um die Durchdringung und Verwandlung des eigenen Lebens, mithin um konkrete Veränderung durch die Erfahrung, die Wahrnehmung des Anderen. Thomas Rentsch bemerkt in seinem Aufsatz „Der Augenblick des Schönen. Visio beatifica und Geschichte der ästhetischen Idee“[14] zur Formgleichheit in der Beschreibung ästhetischer Erfahrung und religiöser Erfahrung, dass auch das ästhetische Sehen versucht, die Dinge sub specie aeternitatis zu sehen, also so, dass sie „'die ganze Welt als Hintergrund haben (Wittgenstein)'.“ In der modernen Kunst findet sich dieser Gedanke ausdrücklich in der Arte Povera wieder, etwa in den Arbeiten von Michelangelo Pistoletto (* 1933), der Bilder und Fotos von Menschen oder Alltagsgegenständen auf polierte Stahlplatten applizierte, so dass die Betrachter in diesen 'Spiegel-Bildern' mitspielen, sie Teil des Kunstwerks werden.[15]

In der zeitlichen Perspektive ist das Leben unendliche Wiederholung der immer gleichen Prozesse von Entstehen und Vergehen; in der Perspektive der Ewigkeit, in der Perspektive dessen, was dauern soll, wird das Leben dagegen zu einem Weg, dem Lebensweg jedes einzelnen – wie in dem Video „Ein Leben“ (1987) von Marius Müller-Westernhagen, der singt „Ich kann dir nicht erklären, was ich dir sagen will. Ich kann dir nicht erklären, was ich fühl. Doch wenn ich das Licht seh, kann ich dich verstehen. Doch wenn ich das Licht seh, will ich mit dir gehen. […] Nimm mich mit, zeige mir den Weg. Nimm mich mit, eh der Wind sich dreht. Nimm mich mit - über den Horizont. Nimm mich mit, die Anderen warten schon ...“. Nachhaltige Bildung oder: der pädagogische SpiegelKlaras Modell der ungeschminkten Selbstbetrachtung mahnt vielleicht auch unser mühsam erstrittenes und vielfach deformiertes Bildungsmodell an: Bildung – das ist eine Errungenschaft der Aufklärung – darf nicht nur als Besitz verstanden werden, als Kompetenz, die es zu erwerben gilt, um sozial wettbewerbsfähig zu sein, wie es in gegenwärtigen Bildungsdebatten wieder und wieder beschworen wird. Bildung muss vielmehr als Einsicht in die Offenheit des Menschen, als Zutrauen in die Selbstbildung durch andere und anderes erläutert werden. Bildung ist ein offenes Projekt der Menschwerdung. In diesem Sinne hält der Brockhaus fest:

Bildung ist auch ein Besitz, ja. Man kann auf sie zurückgreifen, sie einsetzen, um Dinge zu verstehen und um sich verständlich zu machen, um sich untereinander zu verständigen. Aber Bildung darf zugleich kein Besitz sein, wie Adorno reflektiert:

Bildung in einem emanzipatorischen Sinne, d.h. als Vision einer selbst ausgebildeten Bildung auf der einen und als Idee einer institutionellen Fortschreibung von Allgemeinbildung auf der anderen Seite, hat offenbar etwas mit sensiblem Gegenwartsbewusstsein zu tun, um sich Vergangenheit und Zukunft vorstellen zu können und zu wollen. Es muss für Menschen vorstellbar sein, die Welt neu zu gestalten, die eigene und die umgebende, und es muss dabei ein Wissen um die Gestalt der vergangenen und gegenwärtigen Welt geben. Nur wer sich in dieser Weise orientieren kann, gibt sich und anderen die Möglichkeit zur Veränderung. So wie es Prozesse der kulturellen Aneignung geben muss, muss es auch Prozesse der Enteignung von Kultur geben, dann nämlich, wenn „kulturelle Rückbildungen“ einsetzen, Regressionen, Überformungen, die sich bilden „wenn das Kraftfeld, das Bildung hieß, zu fixierten Kategorien erstarrt ist.“[17] Immanuel Kant ging davon aus, dass die Pädagogik eine Wissenschaft werden müsse, eine praktische Wissenschaft. Denn nur wenn wir reflektieren, was die Bedingungen der Möglichkeit einer Erziehung zum Menschen sind, erziehen wir Menschen. D.h. nur wenn wir einsehen, in welchem Verhältnis Erziehung zur Freiheit steht, erziehen wir zur Freiheit. Erst wenn Erziehung in der Vergegenwärtigung ihres Grundes aus Freiheit vorgeht, erfüllt sie für Kant den Anspruch einer Wissenschaft und kann überhaupt Pädagogik genannt werden. Die Bedeutung, die die Pädagogik bzw. Erziehung in Kants Denken hatte, entnehmen wir heute einer Zusammenstellung von Aufzeichnungen aus seiner Pädagogik-Vorlesung 1776, die sein Schüler D. Friedrich Theodor Rink 1803 veröffentlichte.[18] Sie hatte offenbar in seinem Denken eine Art Scharnierstellung, insofern er darin die Theorie des Erkennens mit der des Handelns zusammendenkt. Um Menschen zu selbst denkenden und aus Freiheit verantwortlich Handelnden zu erziehen, muss man den Menschen als selbst denkenden und aus Freiheit Handelnden voraussetzen; so heißt es in der Pädagogik-Vorlesung: „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung […] Es ist zu bemerken, dass der Mensch nur durch Menschen erzogen wird, durch Menschen, die ebenfalls erzogen sind.“ Lutz Koch pointiert diesen scheinbaren Zirkel, indem er schreibt: „Da die Pädagogik [...] auf Anregung und Erweckung von etwas zielt, was der Heranwachsende und überhaupt jeder nur selbst erwirken kann, ist sie im Kernbereich der Erziehung wirkungslos.“[19] Die Betonung liegt jedoch auf „Kernbereich“. Im Kern geht es eben nicht um Einwirkung, um Formung, um Prägung, sondern darum, diesen ungegenständlichen Kern im Menschen für den Menschen freizulegen und so Vertrauen in die Eigenbewegung zu schaffen.

In der eigentlichen Abhandlung zur wissenschaftlichen Pädagogik unterscheidet Kant die physische und die praktische Erziehungslehre. Zur physischen Erziehung gehört die körperliche Pflege und die Sorge um das Kind, das Anleiten zur Kultivierung des eigenen Körpers durch Bewegung, die nachahmende Gestaltung und geistige Übungen, etwa des Gedächtnisses. Es geht mit heutigen Worten um einen offen, angstfreien Charakter. Die praktische Erziehung ist die eigentlich moralische Erziehung, „durch die der Mensch soll gebildet werden, damit er wie ein frei handelndes Wesen lieben könne. (Praktisch nennt man alles dasjenige, was Beziehung auf Freiheit hat.) Sie ist Erziehung zur Persönlichkeit, Erziehung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst erhalten, und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen, für sich selbst aber einen innnern Wert haben kann.“ Wie sich diese Erziehung zur verantwortlichen Freiheit vollzieht, beschreibt Kant in drei Schritten: Es bedarf nach Kant der Unterweisung, d.h. der Vermittlung von Traditionen und Wissen, er nennt dies die „scholastisch-mechanische Bildung“. Sie soll Erfahrungen vom Wert des Individuums und damit auch des eigenen Ichs vermittelt. Daran schließt sich die „pragmatische Bildung“, sie vermittelt dem Heranwachsenden eine Vorstellung von der Gemeinschaft, der er als Bürger angehört. Als drittes folgt die „moralische Bildung“, sie vermittelt ihm die menschliche Würde jedes einzelnen. Kant erläutert diese Erziehung als einander aufbauende Stufen einer allgemeinen Bildung zum selbstverantwortlichen, erwachsenen, moralisch integren Menschen. Obwohl die moralische Bildung, „insofern sie auf Grundsätzen beruhet, die der Mensch selbst einsehen soll“, die „späteste ist“, muss doch von Anfang auf sie geachtet werden, „denn sonst wurzeln sich leicht Fehler ein, bei denen nachher alle Erziehungskunst vergebens arbeitet.“ Darin liegt der Scharniercharakter der Pädagogik, die bei allem zu vermittelnden Wissen immer die Freiheit des zu Erziehenden, also seine Grenzen, in den Blick rücken und zu achten lehren muss. Kant warnte: „Eltern erziehen ihre Kinder gemeiniglich nur so, dass sie in die gegenwärtige Welt passen, sei sie auch noch so verderbt. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht wird.“

Auf ihren Internetseiten zeigt Starr das Storyboard, mit dem sie ihre Route in die Erzählungen plante:

Starr entwirft verschiedene Szenarien, die einzelne Filmszenen nachstellen. Statt der Protagonisten tauchen aber immer „Bunny Lakes“ auf, Kinder in einem weißen Häschen-Kostüm und schwer bewaffnet. Diese „Häschen“ sitzen im Cabriolet (The Bunny Lakes Are Coming), sie fahren auf den Rastplatz vor das Kino (Bunny Lake Drive-In), sie haben sich unter eine Role-Model-Modenschau gemischt (The Bunny Collection), und sitzen in einem Garten und feiern Kindergeburtstag (Bunny Lake Garden). So „explodiert“ in der Fiktion ein „paralleles Universum“, in dem unsere moderne (weiße) Gesellschaft mit all ihren Verdrängungen und ihrer Lust an Gewalt wie in einem Brennspiegel sichtbar wird. „Unsere Welt möchte kindlich sein, um den Anschein zu erwecken, die Erwachsenen stünden draußen in der realen Welt. Man will verbergen, dass die wirkliche Infantilität überall ist und dass die Erwachsenen selbst hier Kind spielen ...“[20]. In weißen Häschen-Kostümen verkleidet, mit ernstem Blick und einer Waffe in der Hand – das haben wir aus unseren Kindern gemacht, damit sie in die Welt passen, das ist das (Spiegel-)Bild, nach dem wir Menschen formen.

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/100/kw72.htm |

Anna Lavinia kniete auf Moos und schaute ins Wasser. Wo ihr eigenes Spiegelbild hätte sein sollen, erblickte sie das Gesicht eines sommersprossigen Jungen in blauem Hemd und langärmeligem grünen Pullover, mit zwei Taschen und vorn einer Reihe Knöpfe. Auch er beugte sich über einen bemoosten Stein und hinter ihm bemerkte sie Äste von Eicheln unter einem Himmel von tiefstem Lavendelblau. […] „Wo steckst du überhaupt?“, fragte sie. „Auf der anderen Seite des Teiches“, antwortete er. Anna Lavinia blickte über den Teich. Dort war niemand. „Auf der Unterseite, meine ich“, rief der Junge und lachte wieder. Seine Bemerkung schien Anna Lavinia so sonderbar, dass sie eine Eichel nach ihm war.

Anna Lavinia kniete auf Moos und schaute ins Wasser. Wo ihr eigenes Spiegelbild hätte sein sollen, erblickte sie das Gesicht eines sommersprossigen Jungen in blauem Hemd und langärmeligem grünen Pullover, mit zwei Taschen und vorn einer Reihe Knöpfe. Auch er beugte sich über einen bemoosten Stein und hinter ihm bemerkte sie Äste von Eicheln unter einem Himmel von tiefstem Lavendelblau. […] „Wo steckst du überhaupt?“, fragte sie. „Auf der anderen Seite des Teiches“, antwortete er. Anna Lavinia blickte über den Teich. Dort war niemand. „Auf der Unterseite, meine ich“, rief der Junge und lachte wieder. Seine Bemerkung schien Anna Lavinia so sonderbar, dass sie eine Eichel nach ihm war. „wohlbehütet hinter den dicken Mauern des Palazzo in der vornehmen Oberstadt auf. Gemeinsam mit jungen Nachbarinnen und Verwandten erhalten sie eine gute Erziehung und reiche Bildung. Sie sollen einmal gewinnbringend verheiratet werden, eine durch Heiratspolitik gezielte Vernetzung der Adelsclans garantiert stabile Machtverhältnisse in der Stadt.

„wohlbehütet hinter den dicken Mauern des Palazzo in der vornehmen Oberstadt auf. Gemeinsam mit jungen Nachbarinnen und Verwandten erhalten sie eine gute Erziehung und reiche Bildung. Sie sollen einmal gewinnbringend verheiratet werden, eine durch Heiratspolitik gezielte Vernetzung der Adelsclans garantiert stabile Machtverhältnisse in der Stadt. Giovanni Battista Bernardone mit Rufnamen Francesco, ältester Sohn des städtischen Tuchhändlers Pietro Bernardone, hatte sich in einem spektakulären Prozess vor dem Bischofspalast von seinem bürgerlichen Leben und seinem Vater losgesagt und zog seitdem als Bußprediger mit einer kleinen Gefolgschaft umher. Klara hatte seinen Werdegang bis dahin fasziniert verfolgt: seine Umkehrung der (eigenen) Werte und Ziele, seine andere Lesart Christi, nicht als König und Weltenherrscher, sondern als Mensch gewordener Gott, seine Aufmerksamkeit für den Rand der Gesellschaft und ihre Aussätzigen, sein Entwurf einer anderen Ordnung des Lebens, in Armut für die Armen. Über einige heimliche Begegnungen baut Klara die Verbindung zu ihm auf und beschließt dann ihre Flucht.

Giovanni Battista Bernardone mit Rufnamen Francesco, ältester Sohn des städtischen Tuchhändlers Pietro Bernardone, hatte sich in einem spektakulären Prozess vor dem Bischofspalast von seinem bürgerlichen Leben und seinem Vater losgesagt und zog seitdem als Bußprediger mit einer kleinen Gefolgschaft umher. Klara hatte seinen Werdegang bis dahin fasziniert verfolgt: seine Umkehrung der (eigenen) Werte und Ziele, seine andere Lesart Christi, nicht als König und Weltenherrscher, sondern als Mensch gewordener Gott, seine Aufmerksamkeit für den Rand der Gesellschaft und ihre Aussätzigen, sein Entwurf einer anderen Ordnung des Lebens, in Armut für die Armen. Über einige heimliche Begegnungen baut Klara die Verbindung zu ihm auf und beschließt dann ihre Flucht.  Es ist ein sprachgewaltiges Bild – was kann das heißen, sein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit zu stellen? Gewaltig ist das Bild wohl deshalb, weil es einen Raum vorstellt, so Ancilla Röttger. Dieser Beobachtung folgend möchte ich ein paar Gedanken dazu skizzieren, wie sich das Bild des Spiegels mit der Anthropologie Klaras verknüpfen könnte. Das von ihr verwendete, mit „Denken“ übersetzte lateinische Wort lautet „mens“. Es umfasst im antiken Denken so verschiedene Begriffe wie „Denken“, „Denkvermögen“, aber auch „Geist“ und sogar „Seele“. Hatte Klara – wie nach ihr etwa Eckart von Hochheim (1260-1328) – auch die augustinische Begriffsprägung im Sinn? Mens nennt Augustinus die „menschliche Geistseele“, in der sich die Vorgänge des Erinnerns, Denkens und Wollen vollziehen, die sich also aus den drei Vermögen von Gedächtnis, Intellekt und Willen zusammensetzt. Dabei spielt die memoria, das Gedächtnis, eine zentrale Rolle. In der platonischen Denktradition zuhause, stellt Augustinus das Gedächtnis als inneren, unendlich differenzierten Raum der (Selbst-) Erkenntnis vor:

Es ist ein sprachgewaltiges Bild – was kann das heißen, sein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit zu stellen? Gewaltig ist das Bild wohl deshalb, weil es einen Raum vorstellt, so Ancilla Röttger. Dieser Beobachtung folgend möchte ich ein paar Gedanken dazu skizzieren, wie sich das Bild des Spiegels mit der Anthropologie Klaras verknüpfen könnte. Das von ihr verwendete, mit „Denken“ übersetzte lateinische Wort lautet „mens“. Es umfasst im antiken Denken so verschiedene Begriffe wie „Denken“, „Denkvermögen“, aber auch „Geist“ und sogar „Seele“. Hatte Klara – wie nach ihr etwa Eckart von Hochheim (1260-1328) – auch die augustinische Begriffsprägung im Sinn? Mens nennt Augustinus die „menschliche Geistseele“, in der sich die Vorgänge des Erinnerns, Denkens und Wollen vollziehen, die sich also aus den drei Vermögen von Gedächtnis, Intellekt und Willen zusammensetzt. Dabei spielt die memoria, das Gedächtnis, eine zentrale Rolle. In der platonischen Denktradition zuhause, stellt Augustinus das Gedächtnis als inneren, unendlich differenzierten Raum der (Selbst-) Erkenntnis vor: Erst der Geist Christi formt und vervollkommnet also das Bild des Menschen, macht ihn Gott immer ähnlicher und wird so im theologischen Diskurs zu einer eigenen anthropologischen Größe. An diese frühe pneumatologische Tradition knüpft Klara meines Erachtens an, wenn sie das „Denken“ vor dem „Spiegel der Ewigkeit“ als das Innewerden der eigenen Seele in Beziehung zu Gott, also als Auftakt zum Ähnlichwerden, zur Aufnahme der Gottesbeziehung, entfaltete. Sie erläutert diese geistige Verwandlung, sicher auch weil sie sie im Briefgespräch, im Gegenüber entfaltet und daher darstellt, nicht als unio mystica oder als visio beatifica, sondern prozessual, als existentielle, immer tiefer gehende und gleichwohl erfüllende Differenzerfahrung. Diese konkrete Christologie hat sie vielleicht auch bei Augustinus vorgefunden. Für Augustinus ist die menschliche Geistseele Abbild des trinitarischen Gottes. Anders als das zeitliche Gedächtnis des Menschen ist Gott „ewige Geisttiefe“, anders als die passive Einsicht des Menschen ist der Gottessohn „schöpferischer Logos“, und anders als der schwache Wille des Menschen ist der Wille Gottes „heilende Liebe“. Bezogen auf Klaras Anfangsimpuls eines Denkens angesichts der Ewigkeit hieße das: In der Perspektive der Ewigkeit erkennen wir, dass all unsere Vermögen begrenzt sind und erfahren erst darin unser Denken als frei, ein Gegenüber zu denken, unserer Selbst als ein Anderes zu denken.

Erst der Geist Christi formt und vervollkommnet also das Bild des Menschen, macht ihn Gott immer ähnlicher und wird so im theologischen Diskurs zu einer eigenen anthropologischen Größe. An diese frühe pneumatologische Tradition knüpft Klara meines Erachtens an, wenn sie das „Denken“ vor dem „Spiegel der Ewigkeit“ als das Innewerden der eigenen Seele in Beziehung zu Gott, also als Auftakt zum Ähnlichwerden, zur Aufnahme der Gottesbeziehung, entfaltete. Sie erläutert diese geistige Verwandlung, sicher auch weil sie sie im Briefgespräch, im Gegenüber entfaltet und daher darstellt, nicht als unio mystica oder als visio beatifica, sondern prozessual, als existentielle, immer tiefer gehende und gleichwohl erfüllende Differenzerfahrung. Diese konkrete Christologie hat sie vielleicht auch bei Augustinus vorgefunden. Für Augustinus ist die menschliche Geistseele Abbild des trinitarischen Gottes. Anders als das zeitliche Gedächtnis des Menschen ist Gott „ewige Geisttiefe“, anders als die passive Einsicht des Menschen ist der Gottessohn „schöpferischer Logos“, und anders als der schwache Wille des Menschen ist der Wille Gottes „heilende Liebe“. Bezogen auf Klaras Anfangsimpuls eines Denkens angesichts der Ewigkeit hieße das: In der Perspektive der Ewigkeit erkennen wir, dass all unsere Vermögen begrenzt sind und erfahren erst darin unser Denken als frei, ein Gegenüber zu denken, unserer Selbst als ein Anderes zu denken. Klaras Lebensentwurf spiegelt eine Haltung, die versucht, in der Welt ein menschliches Antlitz zu erkennen, die Dinge so sehen, dass das Bild einer menschlich verfassten Wirklichkeit entsteht. Dieser besonders in Italien kultivierte Blick für die Schönheit des Alltäglichen vermittelt auch die Malerei von Giorgio Morandi (1890-1964). „In langen Jahren und in großen Abständen fand Morandi einmal in Florenz bei einem Händler eine Flasche, ein andermal in Rom in einer Vitrine eine Vase, oder in der Via Fondezza in Bologna, wo er lange lebte, ein Tongefäß, in der Nähe seines Ateliers, also im Viertel der Kunsthandwerker, des Bologna minore. […] Diese Objekte also galten Morandi als Gegenstände, geeignet das Licht einzufangen, sein Licht der Emilia im Bilde zu vermitteln: das Empfinden des Lichtes als Aufheben von Zeit als ihr suggestives Anhalten, so wie es einzig im Kunstwerk zu geschehen scheint“, schreibt Castor Seibel und zitiert nachfolgend, was der Schriftsteller Leone Longanesi über Morandis Kunst gesagt hat: „Eines seiner Bilder sehen heißt, sein Wesen, sein Haus, seine Stadt zu erkennen. Seine wie staubverschleierten Farben sind jene des Bologna der kleinen stillen Straßen mit den Terracotta-Boutiquen, den Öfen, der kleine Geschäfte. Seine delikaten und zarten Farben sind jene gefilterten der Straße, in der er wohnt, seiner Via Fondezza.“

Klaras Lebensentwurf spiegelt eine Haltung, die versucht, in der Welt ein menschliches Antlitz zu erkennen, die Dinge so sehen, dass das Bild einer menschlich verfassten Wirklichkeit entsteht. Dieser besonders in Italien kultivierte Blick für die Schönheit des Alltäglichen vermittelt auch die Malerei von Giorgio Morandi (1890-1964). „In langen Jahren und in großen Abständen fand Morandi einmal in Florenz bei einem Händler eine Flasche, ein andermal in Rom in einer Vitrine eine Vase, oder in der Via Fondezza in Bologna, wo er lange lebte, ein Tongefäß, in der Nähe seines Ateliers, also im Viertel der Kunsthandwerker, des Bologna minore. […] Diese Objekte also galten Morandi als Gegenstände, geeignet das Licht einzufangen, sein Licht der Emilia im Bilde zu vermitteln: das Empfinden des Lichtes als Aufheben von Zeit als ihr suggestives Anhalten, so wie es einzig im Kunstwerk zu geschehen scheint“, schreibt Castor Seibel und zitiert nachfolgend, was der Schriftsteller Leone Longanesi über Morandis Kunst gesagt hat: „Eines seiner Bilder sehen heißt, sein Wesen, sein Haus, seine Stadt zu erkennen. Seine wie staubverschleierten Farben sind jene des Bologna der kleinen stillen Straßen mit den Terracotta-Boutiquen, den Öfen, der kleine Geschäfte. Seine delikaten und zarten Farben sind jene gefilterten der Straße, in der er wohnt, seiner Via Fondezza.“ Nach Kant vermag nur das Setzen auf Freiheit aus Freiheit Pädagogik als Wissenschaft zu etablieren, diese Einsicht ist also Voraussetzung unseres Auftrags zur Bildung und nicht sekundär. Es geht um eine Bildung, die Hilfestellung gibt im Umgang mit einem zunehmenden Wissen um die Grenzen und Möglichkeiten der eigenen Freiheit. Kant findet dafür die Bezeichnung „Erziehungskunst“. „Weil die Entwicklung der Naturanlagen bei dem Menschen nicht von selbst geschieht, so ist alle Erziehung – eine Kunst. - Die Natur hat dazu keinen Instinkt in ihn gelegt.“ Sie sei keine reine Anleitung zur Anpassung an bestimmte Gegebenheiten und Anforderungen, sondern sie ermöglicht die Erfahrung und Gestaltung der eigenen Freiheit, um den selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang mit diesem singulären Vermögen zu entwickeln und zu lernen. Kant unterscheidet zwischen einer rein „mechanischen“ Ausbildung, die nur darauf zielt, mit Bestimmtem „fertig zu werden“, und einer „judiziösen“ Erziehung, also einer Erziehung zur eigenen Urteilsfähigkeit, zu einem mündigen Menschen. Zu dieser „Kunst der Erziehung“ heißt es:

Nach Kant vermag nur das Setzen auf Freiheit aus Freiheit Pädagogik als Wissenschaft zu etablieren, diese Einsicht ist also Voraussetzung unseres Auftrags zur Bildung und nicht sekundär. Es geht um eine Bildung, die Hilfestellung gibt im Umgang mit einem zunehmenden Wissen um die Grenzen und Möglichkeiten der eigenen Freiheit. Kant findet dafür die Bezeichnung „Erziehungskunst“. „Weil die Entwicklung der Naturanlagen bei dem Menschen nicht von selbst geschieht, so ist alle Erziehung – eine Kunst. - Die Natur hat dazu keinen Instinkt in ihn gelegt.“ Sie sei keine reine Anleitung zur Anpassung an bestimmte Gegebenheiten und Anforderungen, sondern sie ermöglicht die Erfahrung und Gestaltung der eigenen Freiheit, um den selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang mit diesem singulären Vermögen zu entwickeln und zu lernen. Kant unterscheidet zwischen einer rein „mechanischen“ Ausbildung, die nur darauf zielt, mit Bestimmtem „fertig zu werden“, und einer „judiziösen“ Erziehung, also einer Erziehung zur eigenen Urteilsfähigkeit, zu einem mündigen Menschen. Zu dieser „Kunst der Erziehung“ heißt es: Was das heißt, reflektiert eine Arbeit der Künstlerin Georgina Starr (*1968). Im Projekt „

Was das heißt, reflektiert eine Arbeit der Künstlerin Georgina Starr (*1968). Im Projekt „ Nachtrag oder:

Nachtrag oder: