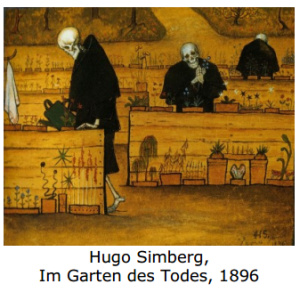

Die Stadt und der Tod ... |

„Es kann nicht sein, dass ich sterben muss. Das wäre zu schrecklich.“Das Übel des Todes und die Hoffnung auf ewiges LebenChristian Weidemann 1. Einleitung

Für Woody Allens alter ego Alvy Singer aus dem Film Annie Hall (Der Stadtneurotiker) steht dieser Witz sinnbildlich für das Leben: Es ist voller Einsamkeit, Elend und Leid und doch viel zu schnell vorüber.[1]

In auffälligem Kontrast zu unseren bisherigen Überlegungen steht folgende Beobachtung: Die eigene Sterblichkeit zu beklagen oder gar Angst vor dem Tod zu bekennen, ist verpönt. Zwar wird allgemein erwartet, dass man den Tod anderer betrauert und lebensbedrohliche Krankheiten, die einem widerfahren, bekämpft. Doch spricht jemand, zumal ein Gesunder, von seiner Todesangst, sind die Zuhörer in der Regel unangenehm berührt. Das Magazin Chrismon stellt seit vielen Jahren prominenten Zeitgenossen „Fragen zum Leben“, u.a. auch die Frage „Muss ich den Tod fürchten?“ Eine überwältigende Mehrheit verneint das und nur die wenigsten nennen dafür religiöse Gründe. Als repräsentativ dürfen wohl die Aussagen der Mezzosopranistin Cecilia Bartoli und der US-Bundesrichterin Sonia Sotomayor gelten. Bartoli: „Nein! Weitaus fürchtenswerter ist ein stumpfes Leben ohne Gefühle.“ Sotomayor: „Ich fürchte den Tod nicht. […] Dieses Gefühl, dieser Drang, jeden Tag des Lebens zu genießen, hat mich nie verlassen. Ich versuche, jeden Tag zu nutzen. Ich packe meine Tage voll und mache, so viel ich nur kann.“[6] Bertrand Russell schreibt in seinem persönlichen Glaubensbekenntnis: „Ich bin nicht jung und liebe das Leben. Aber ich würde es verachten, bei dem Gedanken an die Vernichtung vor Schrecken zu zittern. Das Glück ist wahr, auch dann, wenn es ein Ende finden muss, und auch das Denken und die Liebe verlieren nicht ihren Wert, weil sie nicht ewig währen.“[7]

Ich werde im Folgenden ein auf den antiken Denker Epikur zurückgehendes und bis heute erstaunlich populäres Argument diskutieren, das zu zeigen beansprucht, dass der Tod für die Person, die stirbt, kein Übel sein kann und dass daher die Angst vor dem eigenen Tod irrational ist. Nachdem ich die Unhaltbarkeit dieses Arguments gezeigt habe, werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob es im Angesicht des Todes rational ist, auf ein ewiges Leben zu hoffen, und insbesondere damit, ob Unsterblichkeit überhaupt ein erstrebenswerter Zustand ist. Zunächst jedoch treffe ich, um Missverständnisse zu vermeiden, einige wichtige begriffliche Unterscheidungen. 2. Sterben, Tod, Tot-SeinIch weiß keinen besseren Weg, als mit einem Zitat aus Leo Tolstois großartiger Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch zu beginnen:

Iwan Iljitsch fürchtet nicht das Sterben, den Zeitpunkt des Todes oder den Übergang vom Leben zum Tod, auch nicht Strafen nach dem Tod oder die Reue über ein verpasstes Leben. Ihn ängstigt die Auslöschung, das Tot-Sein. Man sagt oft, der Tod gehöre zum Leben. Doch das stimmt nicht. Das Sterben ist Teil des Lebens, der Tod hingegen markiert die Grenze des Lebens, ohne ein Teil von ihm zu sein. Der Tod wird nicht erlebt. Das Sterben ist ein Prozess, an dessen Ende der Tod des sterbenden Lebewesens steht. Der Ausdruck „Tod“ bezeichnet den Moment des Übergangs vom Lebendig-Sein zum Tot-Sein. Ob der Tod nun ein Übel für die Person ist, die stirbt, hängt davon ab, ob tot zu sein für sie ein Übel ist. Es ist dabei durchaus denkbar, dass der Tod einer Person für sie in bestimmter Hinsicht ein Gut, in anderer Hinsicht jedoch ein Übel ist. Der Tod einer Person könnte z.B. gut für sie sein, insofern er die Erlösung von schrecklichem Leid bedeutet, aber zugleich auch schlecht für sie sein, insofern tot zu sein für sie schlecht ist. 3. Ist tot zu sein ein Übel?Wenn der Tod nicht Teil des Lebens ist, wie kann er dann ein Übel für die (noch lebende) Person sein? Für Epikur, den Urheber dieses tiefgründigen philosophischen Rätsels, ist die Antwort klar: Gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf der Wahrnehmung. Der Tod aber ist der Verlust der Wahrnehmung. […] Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden an noch die Toten; denn die einen tangiert er nicht, und die anderen existieren nicht mehr. Die Menge freilich flieht bald den Tod als das ärgste der Übel, bald sucht sie ihn als Erlösung von den Übeln im Leben. Der Weise dagegen lehnt weder das Leben ab noch fürchtet er das Nichtleben. Denn weder belästigt ihn das Leben, noch meint er, das Nichtleben sei ein Übel. Wie er bei der Speise nicht einfach die größte Menge vorzieht, sondern das Wohlschmeckendste, so wird er auch nicht eine möglichst lange, sondern eine möglichst angenehme Zeit zu genießen trachten. [9] Das Hauptargument Epikurs lässt sich wie folgt formalisieren: (A) Ein Zustand ist für eine Person P nur dann schlecht, wenn P ihn oder seine kausalen Folgen erfahren kann. (B) Tot zu sein, ist für P also nur dann schlecht, wenn P erfahren kann, tot zu sein. (C) P kann jedoch einen Zustand (oder seine Wirkungen) nur erfahren, wenn der Zustand zu einem Zeitpunkt zu existieren beginnt, bevor P tot ist. (D) Eine Person kann nicht zugleich tot und lebendig sein. (E) Also kann P nicht erfahren, tot zu sein. (F) Tot zu sein, ist nicht schlecht für P.[10] Epikur schließt nicht aus, dass das Tot-Sein einer bestimmten Person schlecht für andere Personen ist. Er schließt auch nicht aus, dass die Angst, die eine Person vor dem Tod hat, schlecht für sie ist. Todesangst zu erfahren heißt jedoch nicht, den Tod zu erfahren. Da man nur Furcht vor Dingen haben sollte, die schlecht für einen sind, der Tod laut Epikur aber nicht schlecht für die Person ist, die stirbt, ist die Furcht vor dem eigenen Tod irrational. Daraus folgt jedoch nicht notwendigerweise, dass es irrational ist, den eigenen Tod zu vermeiden, z.B. um anderen Kummer zu ersparen. Epikurs elegantes Argument steht und fällt mit Prämisse (A). Es lassen sich zwei Haupteinwände gegen sie erheben: 1) Der Tod, so haben manche Autoren behauptet, ist für die Person, die stirbt, deshalb in aller Regel ein Übel, weil er kategorische Pläne, Wünsche etc. der Person durchkreuzt.[11] Die Durchkreuzung solcher Pläne durch den Tod ist schlecht, obwohl sie von der betreffenden Person nicht erfahren wird (werden kann). Kategorisch gewünscht wird eine Sache dann, wenn sie um ihrer selbst willen gewünscht wird. Keineswegs alle Wünsche sind von dieser Art. Peters Frau drängt ihn zu einem gemeinsamen Opernbesuch. Unter dieser Voraussetzung zieht er Verdi Richard Strauß vor. Noch lieber würde er freilich zu Hause auf dem Sofa liegen und Fußball gucken. Es gibt auch Wünsche, die an die Bedingung zu leben gebunden sind. Selbst eine suizidale Person unter psychologischer Aufsicht kann sich z.B. wünschen, gut behandelt zu werden, Musik zu hören, ein Buch zu lesen usw., obwohl sie eigentlich lieber tot wäre. Ihr Wunsch, Musik zu hören, steht unter dem Vorbehalt, dass sie lebt bzw. zu leben gezwungen wird. Ein Teil der Pläne und Wünsche nicht-suizidaler Personen ist jedoch unbedingt oder kategorisch. Ich wünsche mir z.B. Zeit mit Freunden zu verbringen, ein Buch zu schreiben, Schachgroßmeister zu werden oder mit der transsibirischen Eisenbahn zu fahren, nicht bloß unter der Voraussetzung, dass ich noch lange genug lebe, ich wünsche mir die genannten Dinge um ihrer selbst willen. Die Ansicht, der Tod sei deshalb ein Übel, weil er kategorische Wünsche der Sterbenden durchkreuzt, erklärt auch, dass der Tod von Personen im Allgemeinen als ein sehr viel größeres Übel betrachtet wird als der Tod anderer Lebewesen, denn nur Personen können kategorische Wünsche hinsichtlich der Zukunft hegen. Anhänger Epikurs werden sich freilich an dieser Stelle noch nicht geschlagen geben: Wie kann die Frustration von Wünschen für eine Person ein Übel sein, wenn besagte Person zu dem Zeitpunkt der Frustration gar nicht mehr existiert und folglich auch keine Wünsche mehr hat? Ist es aber wirklich zutreffend, dass Ereignisse nach dem Tod einer Person nicht von Übel für die Person sein können? Als Bilder des 1925 verstorbenen Lovis Corinth 1937 in der Münchener Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt wurden, geschah dem Künstler doch wohl bitteres Unrecht, oder? Und wenn ich einem Onkel am Totenbett verspreche, seinen Leichnam der Wissenschaft zu stiften, ihn dann aber stattdessen im Familiengrab beisetze, begehe ich dann etwa keinen Verrat?[12] Epikuräer können hierauf auf eine der zwei folgenden Weisen zu antworten versuchen: Erstens: Die Bilder Lovis Corinths für entartet zu erklären, war offenbar aus vielerlei Gründen moralisch verwerflich, aber nicht deshalb, weil so die Rechte oder Interessen Corinths verletzt worden wären, denn ein Toter kann weder die einen noch die anderen haben. Ein Versprechen gegenüber Toten zu halten, ist aber (in der Regel) trotzdem moralisch geboten. Denn wenn der letzte Wille von Toten beständig missachtet würde, verlöre z.B. die Institution des Testaments jeglichen Sinn, sterbende und alte Menschen würden verunsichert, das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern unterminiert usw. Mit anderen Worten: Gegenüber Toten gebrochene Versprechen schaden nicht den Verstorbenen – denn das ist unmöglich – sondern den Lebenden.[13] Wenn das stimmte, wäre es allerdings offenbar moralisch erlaubt, Versprechen gegenüber Toten zu brechen, wenn sichergestellt wäre, dass niemand jemals davon erfährt. Das widerspricht aber gewiss den ethischen Intuitionen der meisten Menschen.[14] Zweitens: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! Eine andere Antwortstrategie des Epikuräers könnte in etwa so aussehen: Corinth und dem toten Onkel mag Unrecht geschehen sein, aber das heißt nicht, dass ihnen geschadet wurde. Man muss vielmehr zwischen intrinsischen und relationalen (extrinsischen) Eigenschaften unterscheiden. Letztere zeichnet aus, dass ein Wechsel solcher Eigenschaften bei einem Ding oder einer Person A keine wirkliche Veränderung von A ist. Nehmen wir an, Frau Müllers Ehemann stirbt auf einer Dienstreise in Australien an einem plötzlichen Herzinfarkt. Im Augenblick seines Todes wird Frau Müller zur Witwe. Gleichwohl macht sie, da sie ja von dem Tod ihres Mannes noch nichts erfahren hat, in diesem Moment keinerlei innere oder äußere Veränderung durch. Ähnlich wie mit der Eigenschaft „Witwe“ verhält es sich mit der Eigenschaft des „unrecht-behandelt-Werdens“. Dadurch dass einer Person Unrecht getan wird, geht nicht notwendigerweise eine intrinsische Veränderung in ihr vor. Eine solche ist jedoch Voraussetzung dafür, damit von einem Schaden oder Übel für sie gesprochen werden kann. Auch diese Auffassung ist allerdings in vielen Fällen mit unseren ethischen Intuitionen unvereinbar. Wenn hinter meinem Rücken schlecht von mir gesprochen wird, oder wenn mein Ehepartner mich betrügt, scheint das in jedem Fall ein Übel oder Schaden für mich zu sein, ganz unabhängig davon, ob ich von dieser schlechten Nachrede oder dem Betrug jemals erfahre. Betrogen zu werden, ist nicht deshalb schlecht, weil die etwaige Entdeckung des Betrugs uns unglücklich macht. Vielmehr ist es umgekehrt so, dass die Entdeckung eines Betrugs uns unglücklich macht, weil es schlecht ist, betrogen zu werden.[15] Die Beispiele zeigen m.E., dass eine radikal hedonistische Position falsch ist. Ein Ereignis kann ein Übel für eine Person sein, auch wenn sie es selbst oder seine Wirkungen niemals erfährt. Das hier vorgestellte Argument Epikurs ist aber vorsichtiger formuliert. Es fordert nur, dass etwas, um als Übel für eine Person gelten zu können, von dieser erfahrbar sein muss. Von Betrug und schlechter Nachrede, kann ich erfahren, von der Durchkreuzung bestimmter Wünsche durch meinen Tod hingegen nicht. Gleichwohl wirkt die epikuräische Berufung auf eine solche Differenzierung willkürlich. Zwar leuchtet es unmittelbar ein, dass für die ethische Beurteilung eines Geschehens relevant sein kann, ob es von jemandem erfahren wird oder nicht, es ist jedoch sehr viel weniger klar, auf welche Weise die bloße Erfahrbarkeit oder Nicht-Erfahrbarkeit eines Ereignisses einen ethischen Unterschied machen sollte. Doch die Wunschdurchkreuzungstheorie ist aus anderen Gründen nicht restlos befriedigend. So scheint der Tod eines depressiven Selbstmörders auch dann objektiv ein Übel für ihn sein zu können, wenn der Selbstmörder keinerlei kategorischen Wünsche hat (vielleicht mit Ausnahme desjenigen, tot zu sein). (2) Eine zweiter Einwand gegen Prämisse (A) lautet in etwa wie folgt: Der Tod ist (in aller Regel) deshalb schlecht für die Person, die stirbt, weil er sie der guten Dinge beraubt, die sie anderenfalls noch erlebt hätte – unabhängig davon, ob sie sich diese Dinge wünscht oder nicht. Einer der Vorzüge einer solchen „Beraubungstheorie“ des Todes besteht darin, dass sie erklärt, warum ein früher Tod einer Person fast immer für schlimmer gehalten wird als einer in hohem Alter. Das ist verträglich damit, dass auch ein später Tod gemäß der Beraubungstheorie (in aller Regel) ein Übel bleibt.[16] Das Beraubungsargument wurde bereits in der Antike diskutiert. Der Epikuräer Lukrez hat Folgendes zu bedenken gegeben: Offenbar empfindet kaum jemand es als ein Übel oder als eine „Beraubung“, nicht früher geboren worden zu sein. Mit welcher Begründung wollen wir dann aber unseren vermeintlich vorzeitigen Tod beklagen? Es scheint irrational zu sein, auf der einen Seite der eigenen Nicht-Existenz in der Vergangenheit gleichgültig gegenüberzustehen, auf der anderen Seite jedoch die Auslöschung in der Zukunft zu fürchten:

Lukrez hat fraglos Recht, wenn er konstatiert, dass die Einstellung der meisten Menschen zu Vergangenheit und Zukunft asymmetrischer Natur ist. Unsere Hauptsorgen und -interessen gelten der Zukunft, die Vergangenheit ist von vergleichsweise geringerer Bedeutung. Doch Lukrez hat Unrecht, wenn er diesen Umstand für einen Ausweis menschlicher Unvernunft hält. Das folgende Gedankenexperiment Derek Parfits mag das verdeutlichen:[18] Ich liege im Krankenhaus und brauche eine Operation. Da ich während der Operation mit dem Chirurgen kooperieren muss, gibt es keine Anästhesie. Die Operation ist 100% erfolgreich. Die Länge kann aber je nach Erkrankung des Patienten stark variieren. Da die Operation sehr schmerzhaft ist, wird im Anschluss routinemäßig ein Medikament verabreicht, das die Erinnerung des letzten Tages auslöscht. Ich wache im Hospital auf, kann mich aber nicht erinnern zu Bett gegangen zu sein. Ich rufe eine Schwester. Die Schwester erzählt mir, dass es zwei Patienten gebe: der eine habe gestern die längste Operation in der Geschichte des Krankenhauses gehabt: 10 Stunden. Der andere sei am Nachmittag für eine verhältnismäßig kleine OP von nur einer Stunde vorgesehen. Aber sie könne sich nicht mehr daran erinnern, um welchen der beiden Patienten es sich bei mir handelt. Welcher Patient möchte ich sein? Die Präferenzen der meisten Menschen sind eindeutig. Sie ziehen eine schmerzhafte langwierige Operation in der Vergangenheit – jedenfalls solange eine solche keine traumatischen Folgen für die Gegenwart hat [daher die Verabreichung des Amnesiemedikaments in dem Gedankenexperiment!] – einer kurzen Operation in der Zukunft vor. Das Verfließen der Zeit und eine daraus resultierende asymmetrische Einstellung zu Zukunft und Vergangenheit sind unabänderlicher Teil der conditio humana. Leiden, die uns bevorstehen, entfalten mehr Schrecken als Leiden, die wir bereits durchlitten haben. Analoges gilt für Freuden.[19] Es ist, entgegen Lukrez, nicht zu erkennen, warum es irrational sein sollte, die eigenen Präferenzen und Handlungen entsprechend dieses grundlegenden Faktums der menschlichen Natur auszurichten. Der Tod beraubt uns zukünftiger Freuden, um die wir uns sorgen.[20] Die vorgeburtliche Nicht-Existenz hingegen hat uns zwar bestimmter Freuden in der Vergangenheit beraubt, doch diese lassen uns eben (vergleichsweise) gleichgültig. Dass die menschliche Einstellung zu pränataler und postmortaler Nicht-Existenz verschieden ausfällt, ist nicht irrational, sondern eine Folge unserer Verfasstheit als zeitlicher Wesen. 4. Ist Unsterblichkeit (ebenfalls) ein Übel?Der Umstand, dass die bevorstehende Auslöschung einer Person in aller Regel ein Übel für sie ist und auch als ein solches empfunden wird, liefert uns eine psychologische Erklärung für die weit verbreitete Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem biologischen Tod. Doch ist eine solche Hoffnung auch vernünftig? Das hängt von zweierlei ab: 1) Ist es möglich und vielleicht sogar einigermaßen plausibel, dass ich als dieselbe Person nach meinem biologischen Tod unendlich lange fortexistiere? 2) Ist es wünschenswert, dass ich als dieselbe Person nach meinem biologischen Tod unendlich lange fortexistiere? Ich werde mich im Folgenden nur mit der zweiten Frage beschäftigen. Viele Autoren haben die Aussicht auf unsterbliche Existenz für weitaus schrecklicher gehalten als die Aussicht auf Auslöschung der eigenen Person. In der Erzählung „El Inmortal“, bei der es sich um eine der gelungensten der zahlreichen literarischen Anverwandlungen des Themas handelt, lässt Jorge Luis Borges einen Unsterblichen Folgendes berichten:

Zwei Probleme der Unsterblichkeit werden hier angesprochen: a) die angeblich prinzipielle Revidierbarkeit und damit mangelnde Ernsthaftigkeit der Handlungen Unsterblicher, b) die angeblich unvermeidliche Langeweile ewiger Existenz. a) Ein Unsterblicher kann offenbar kein Wagnis eingehen. Es ist ihm unmöglich, das eigene Leben zu riskieren, er kann jeden gescheiterten Versuch unendlich oft wiederholen, jeden angerichteten Schaden unendlich oft wieder gut machen, die Folgen jeder einmal getroffenen Entscheidung revidieren, den eigenen Charakter unendlich viele Male neu erfinden. Nimmt das dem Leben nicht allen Ernst und führt unvermeidlich zu Gleichgültigkeit, ja Ekel der Welt gegenüber? Die Beantwortung dieser Fragen hängt sicherlich z.T. von dem Charakter der Welt ab, in der die unsterbliche Person lebt. Klar zu sein scheint mir in jedem Fall, dass das Leben eines Unsterblichen nicht notwendigerweise ohne Ernst, Tiefe oder Mitleid sein muss. Gewiss: Manche Aktivitäten verlieren für jemanden, der um seine eigene Unsterblichkeit weiß, an Ernst oder Sinn. Der Nervenkitzel einer halsbrecherischen Achterbahnfahrt bleibt Unsterblichen genauso verschlossen wie die existentielle Bedeutung der Wahl von Beruf, Lebensabschnittspartner oder Wohnort. Andererseits: Kommt den Versprechen eines Unsterblichen nicht umgekehrt ein kaum überbietbarer Ernst zu, wenn er sie nicht mehr nur für die Dauer eines endlichen Lebens, sondern für die Ewigkeit gibt? Ferner bleiben unter der Voraussetzung, dass Unsterbliche Verantwortung für sterbliche Wesen tragen, die Folgen vieler ihrer Handlungen klarerweise irreversibel und unkorrigierbar. Und selbst unabhängig von dieser Voraussetzung ist ohne Weiteres denkbar, dass Unsterbliche beständig vor Entscheidungen folgender Struktur gestellt sind: „Wenn Du A tust, wirst Du niemals mehr (bis in alle Ewigkeit!) B tun können.“ Die Auffassung, dass es einem unsterblichen Leben notwendigerweise an Ernst fehle, steht folglich auf schwachen Füßen. Aussichtsreicher ist der folgende Einwand: b) Die Menge an verschiedenen Erfahrungen, die menschliche Personen machen können, ist zwar sehr groß, scheint aber gleichwohl endlich zu sein. Innerhalb eines ewigen Lebens ist folglich irgendwann ein Zeitpunkt erreicht, an dem jedes Erlebnis die Wiederholung eines vergangenen ist. Das führt notwendigerweise zu entsetzlicher Langeweile.[22] Eine solche Voraussage erscheint mir aus drei Gründen zweifelhaft.[23] 1) Zwar gibt es Typen von Erfahrung, die - hat man sie einmal (oder einige wenige Male) gemacht - jeden Wert verlieren. Viele Menschen, die den Mount Everest besteigen, die Welt umsegeln, eine Woche Heilfasten oder den „Ulysses“ von James Joyce lesen, tun das, um sich zu beweisen, dass sie es tun können. Wenn das Ziel einmal erreicht ist, empfinden sie keinerlei Neigung, die Anstrengung ein zweites Mal zu wiederholen. Nicht unbedingt deshalb, weil die Erfahrung enttäuschend für sie war, sondern vielmehr deshalb, weil es Dinge gibt, die einmal im Leben getan zu haben genügt. Doch nicht alle Güter sind von dieser Art.[24] Es gibt offenbar Dinge, die wir mit einigen Pausen immer wieder von neuem gerne tun: gut essen, gute Musik hören, guten Sex haben usw. Zwar stellt sich bei dem Genuss all dieser Dinge schnell ein sog. Grenznutzeneffekt ein: Das zehnte Bier schmeckt nicht mehr so gut wie das erste und selbst die schönste Musik kann zur Folter werden, wenn man gezwungen ist, sie tagelang anzuhören. Doch daraus folgt nicht, dass die Freude an den genannten Erfahrungen sich auch dann notwendigerweise verringert, wenn man sie maßvoll genießt und mit gebührlichem zeitlichen Abstand wiederholt. Unter dieser Voraussetzung ist nicht ausgemacht, dass der Verzehr eines Bœuf Stroganoff, das Hören einer Bachkantate oder Sex mit einem begehrenswerten Menschen jemals langweilig werden muss. Hinzu kommt, dass viele der Gründe für Überdruss oder mangelnde Konzentration, die uns momentan noch plagen, im Jenseits vermutlich entfallen; z.B. Erschöpfung, Sattheit, Hunger, Harndrang usw. 2) Es scheint unerschöpfliche intellektuelle Tätigkeiten zu geben - etwa die Beschäftigung mit Mathematik oder Philosophie - die niemals zu einem endgültigen Abschluss kommen und daher auch niemals langweilig werden können. Bernard Williams hat hiergegen eingewandt, dass Individuen sich in solch rein geistigen Aktivitäten selbst verlören und daher nicht mehr von der Fortexistenz bestimmter Personen gesprochen werden könne.[25] Doch dieser Einwand ist nicht überzeugend. Zum einen könnte die geistige Aktivität einer Person immer wieder durch sinnliche Erfahrungen (s.o.) unterbrochen werden. Genau das ist ja bei irdischen Mathematikern und Philosophen aus Fleisch und Blut auch tatsächlich der Fall. Das Leben Unsterblicher könnte ebenfalls aus vielen verschiedenen Aktivitäten bestehen. Zum anderen ist Williams‘ Schluss von einer intellektuellen Aktivität, bei der das eigene Selbst als Gegenstand der Betrachtung keinerlei Rolle spielt, auf den Verlust dieses Selbst viel zu voreilig.[26] Ein guter Film absorbiert den Kinobesucher in einer Weise, die ihn sich für die Dauer von zwei Stunden selbst vergessen lässt. Doch daraus folgt nicht, dass der Besucher in diesen zwei Stunden aufhörte, die Person zu sein, die er ist. An diesem Umstand änderte sich, wie mir scheint, selbst dann nichts, wenn der Film unendlich lange dauerte. 3) Schließlich könnte es auch uns unbekannte oder unvorstellbare eschatologische Güter geben, von denen wir selbst dann niemals genug bekommen, wenn wir ihrer ohne Unterbrechung bis in alle Ewigkeit teilhaftig werden. Eine solche unbeschreibliche, niemals nachlassende Freude ist ziemlich genau das, was Christen von der innigen Gemeinschaft mit Gott oder der „visio beatifica“ erwarten. 5. Schluss„Philosophieren heißt sterben lernen“[27] meinte Montaigne. Auch wenn dieser Ausspruch als Charakterisierung der Philosophie zu kurz greift, mag er als Rat, den unvermeidlichen eigenen Tod mit Würde zu akzeptieren, hingehen: Etwas, das sich nicht ändern lässt, beständig zu beklagen oder Verzweiflung bzw. Wut vollständige Kontrolle über das eigene Denken und Handeln gewinnen zu lassen, ist gewiss weder klug noch „philosophisch“. Montaignes Ausspruch wird aber oftmals in ganz anderer Weise verstanden:[28] Es sei unvernünftig, den eigenen Tod zu fürchten und klug, ihm indifferent gegenüberzustehen; ja angesichts der Alternative einer ewigen Wiederkehr des Gleichen sei die Auslöschung der eigenen Person gar freudig zu begrüßen. Wir haben gesehen, dass Argumente, die solche Ansichten stützen sollen, nicht viel taugen. Tot zu sein und als unverwechselbares, fühlendes und denkendes Individuum zu verschwinden, ist schrecklich. Philosophische Versuche, diese Wahrheit „in therapeutischer Absicht“ wegzuerklären, sind zur Erfolglosigkeit verurteilt. In der Hoffnung auf ein ewiges Leben drückt sich vielmehr der Wunsch nach etwas aus, das zu erlangen tatsächlich wünschenswert ist. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/101/cw3.htm |

Zwei ältere Damen sitzen in einem Restaurant: Sagt die eine: „Das Essen hier ist wirklich grässlich.“ Darauf die andere: „Ja, ich weiß, ... und so kleine Portionen!“

Zwei ältere Damen sitzen in einem Restaurant: Sagt die eine: „Das Essen hier ist wirklich grässlich.“ Darauf die andere: „Ja, ich weiß, ... und so kleine Portionen!“ Unsere irdische Existenz gleicht keinem unerschöpflichen All-You-Can-Eat-Buffet, bei dem wir selbst entscheiden könnten, wann (wenn überhaupt) wir genug haben. In dieser Ohnmacht haben manche Autoren eine „metaphysische Kränkung“ des Menschen erblickt. Der einzige Weg, sie zu vermeiden und wieder Kontrolle über den eigenen Tod zu gewinnen, ist der Selbstmord. „In gewissem Sinne rächt sich [ein solcher Selbstmörder]. So beweist er, dass man ‚ihn nicht kriegen wird‘“, schreibt Camus;

Unsere irdische Existenz gleicht keinem unerschöpflichen All-You-Can-Eat-Buffet, bei dem wir selbst entscheiden könnten, wann (wenn überhaupt) wir genug haben. In dieser Ohnmacht haben manche Autoren eine „metaphysische Kränkung“ des Menschen erblickt. Der einzige Weg, sie zu vermeiden und wieder Kontrolle über den eigenen Tod zu gewinnen, ist der Selbstmord. „In gewissem Sinne rächt sich [ein solcher Selbstmörder]. So beweist er, dass man ‚ihn nicht kriegen wird‘“, schreibt Camus; Wir können unseren Tod hinauszögern oder vorzeitig herbeiführen, vermeiden können wir ihn nicht. Ist das nicht ein Skandal? Angenommen, dass wir mit unserem Tode unwiederbringlich aufhören als Person zu existieren, stellt es nicht ein unvergleichliches Unglück dar, dass unsere Zeit auf Erden eng begrenzt ist? Eine bejahende Antwort scheint mir hierauf – trotz durchaus scharfsinniger Argumente, die das Gegenteil zeigen sollen (s.u.) – so selbstverständlich zu sein, wie eine Antwort auf ein philosophisches Problem überhaupt nur sein kann. Bezeichnenderweise kann der eigene Tod selbst für Menschen, die die Tatsache ihrer Geburt – ob zu Recht oder Unrecht – bitterlich beklagen, ein Übel sein. Denn daraus, dass es nicht wert ist, eine bestimmte Sache zu beginnen, folgt nicht, dass es nicht wert ist, sie fortzusetzen: Wenn ich im Kino einen schlechten Film vorgeführt bekomme, mag ich mir wünschen, zu Hause geblieben zu sein. Andererseits ist der Film aber womöglich nicht so schlecht, dass ich es vorzöge, das Kino vorzeitig zu verlassen, statt ihn zu Ende zu sehen!

Wir können unseren Tod hinauszögern oder vorzeitig herbeiführen, vermeiden können wir ihn nicht. Ist das nicht ein Skandal? Angenommen, dass wir mit unserem Tode unwiederbringlich aufhören als Person zu existieren, stellt es nicht ein unvergleichliches Unglück dar, dass unsere Zeit auf Erden eng begrenzt ist? Eine bejahende Antwort scheint mir hierauf – trotz durchaus scharfsinniger Argumente, die das Gegenteil zeigen sollen (s.u.) – so selbstverständlich zu sein, wie eine Antwort auf ein philosophisches Problem überhaupt nur sein kann. Bezeichnenderweise kann der eigene Tod selbst für Menschen, die die Tatsache ihrer Geburt – ob zu Recht oder Unrecht – bitterlich beklagen, ein Übel sein. Denn daraus, dass es nicht wert ist, eine bestimmte Sache zu beginnen, folgt nicht, dass es nicht wert ist, sie fortzusetzen: Wenn ich im Kino einen schlechten Film vorgeführt bekomme, mag ich mir wünschen, zu Hause geblieben zu sein. Andererseits ist der Film aber womöglich nicht so schlecht, dass ich es vorzöge, das Kino vorzeitig zu verlassen, statt ihn zu Ende zu sehen! Enthalten diese Aussagen irgendein (theoretisches) Argument, das zu zeigen vermöchte, dass kein Grund besteht, den eigenen Tod zu fürchten? Nein, ganz im Gegenteil. Alle drei führen ja den Wert von Tätigkeiten und Emotionen ins Feld, deren uns der Tod beraubt. Die Bemerkungen lassen sich am ehesten als pragmatische Erwägungen verstehen: Die Beschäftigung mit dem (ohnehin unvermeidlichen) Tod, gar die Furcht vor ihm, lenkt von den Freuden des Lebens ab oder droht sie zu vergällen. Daher sollte man sich auf das Leben konzentrieren. Dieses praktische Argument hat unbestritten großes Gewicht, aber es hat auch eine Kehrseite. Die Grenzen zwischen durchaus heilsamer Verdrängung oder Missachtung des Todes und schlichtem Selbstbetrug sind fließend. Und wer wie Russell den Schrecken vor dem Tod als ein Zeichen von Schwäche hinstellt, vermehrt das Leiden der vermeintlich weniger Starken, die nun neben ihrer Angst auch noch mit einem sozial geächteten angeblichen Charaktermakel leben müssen.

Enthalten diese Aussagen irgendein (theoretisches) Argument, das zu zeigen vermöchte, dass kein Grund besteht, den eigenen Tod zu fürchten? Nein, ganz im Gegenteil. Alle drei führen ja den Wert von Tätigkeiten und Emotionen ins Feld, deren uns der Tod beraubt. Die Bemerkungen lassen sich am ehesten als pragmatische Erwägungen verstehen: Die Beschäftigung mit dem (ohnehin unvermeidlichen) Tod, gar die Furcht vor ihm, lenkt von den Freuden des Lebens ab oder droht sie zu vergällen. Daher sollte man sich auf das Leben konzentrieren. Dieses praktische Argument hat unbestritten großes Gewicht, aber es hat auch eine Kehrseite. Die Grenzen zwischen durchaus heilsamer Verdrängung oder Missachtung des Todes und schlichtem Selbstbetrug sind fließend. Und wer wie Russell den Schrecken vor dem Tod als ein Zeichen von Schwäche hinstellt, vermehrt das Leiden der vermeintlich weniger Starken, die nun neben ihrer Angst auch noch mit einem sozial geächteten angeblichen Charaktermakel leben müssen.