Die Stadt, der Tod und der elende Mensch –

Theologische Überlegungen zu Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“

Wolfgang Vögele

I. Kriminelles Städteraten

Köln.

Konstanz.

Ludwigshafen.

München.

Münster.

Rostock.

Frankfurt/Oder.

Frankfurt/Main.

Weimar.

Dortmund.

Die Gottesdienstgemeinde sitzt am Morgen in den Kirchenbänken. Die Fernsehgemeinde lässt sich am Sonntagabend auf den Sofas nieder. Bei Weißburgunder und Kartoffelchips beschließt sie den Feiertag am Fernseher. Sie schaltet ein, um den Krimi zu sehen. Wer regelmäßig die Fernbedienung drückt, der kann den aufgezählten Städten ohne weiteres die Ermittlerteams der entsprechenden „Tatorte“ oder „Polizeirufe“ zuordnen. Doch in vielen der Krimis fristen die jeweiligen Städte ein graues Dasein im verwelkten Hintergrund. Köln geht über in Dortmund, Dortmund geht über in Münster, Münster geht über in München, da helfen weder Weißbier noch Currywurst.

Wer vom Serienkrimi zum literarischen Kriminalroman springt, kann den berühmten Ermittlernamen, die er hört, ohne großes Nachdenken Städte zuordnen. Sherlock Holmes ermittelt in London, Commissario Guido Brunetti in Venedig, Kommissar Wallander im schwedischen Ystadt, der Commissaris, den Jan Willem van der Wetering erfunden hat, ohne ihm einen Nachnamen zu geben, geht seiner Arbeit in Amsterdam, in Friesland und im amerikanischen Bundesstaat Maine nach. Jules Maigret sucht in Paris nach Mördern.

Kommissare, Detektive, Verbrecher gehören zu ihren Städten, und die Städte erzeugen ein bestimmtes Milieu und prägen die Kriminalfälle mit. Leser und Fernseher haben diese Beziehungen verinnerlicht und in der Erinnerung abgespeichert. Wenn sie den Einschaltknopf drücken oder die erste Seite aufschlagen, dann sind sie schon auf eine bestimmte Spur gesetzt. Die städtischen Milieus sorgen für Vielfalt, für geheimnisvolle Brisanz, für soziale Spannung oder auch nur für Atmosphäre. Die Kölner fahren zur Currywurstbude auf der anderen Rheinseite, wenn die Arbeit erledigt ist. Wenn die Konstanzer Kommissare nicht mehr weiterwissen, dann gehen sie grübelnd oder streitend am Seeufer spazieren. In Münster werden lösungsfördernde Indizien regelmäßig an den Seziertischen des rechtsmedizinischen Instituts besprochen, unter Beimischung von allerlei Witzchen.  Kein Stuttgarter Tatort, in dem ein Kommissar nicht irgendeinem Verdächtigen auf einem Stäffele hinterherhastet. Nur Ludwigshafen sieht immer gleich abweisend aus. Dort will niemand gerne wohnen.

Kein Stuttgarter Tatort, in dem ein Kommissar nicht irgendeinem Verdächtigen auf einem Stäffele hinterherhastet. Nur Ludwigshafen sieht immer gleich abweisend aus. Dort will niemand gerne wohnen.

Für den ermittelnden Kommissar lauert in der Stadt der Tod – und mit dem Tod ein Mörder, der entlarvt und gestellt werden muss. Am Ende des Krimis wird die Spannung aufgelöst, dem Kommissar ist es wieder einmal gelungen, den Täter dingfest zu machen. Und damit hat er es fertiggebracht, dem Moloch Stadt und ihrer Komplexität und Unübersichtlichkeit eine kleine Prise weltlicher Gerechtigkeit abzuringen. Gerechtigkeit stiftet Ordnung in der Unübersichtlichkeit.

Dieser Zusammenhang zwischen Ermittler, Stadtmilieu, Mord, Aufdeckung und Gerechtigkeit ist zum Gemeinplatz geworden, die eine eigene Reflexion verdient hätte, zumal sie im Moment im Fernsehen und im literarischen Krimi einen ungeheuren Boom erlebt. Die zugrundeliegende Struktur scheint auch in ihrer inflationären Wiederholung keinen Zuschauer zu ermüden, vielleicht weil er in seinem Alltag dauernd den Triumph der Unordnung erlebt.

Das literarische Zusammenspiel zwischen Stadt, Mensch und Tod ist aber darüber hinaus sehr viel anspruchsvoller zu beschreiben.

II. Stadtromane

Romane erzählen Geschichten. Geschichten beschreiben in der Regel Interaktionen zwischen Menschen. Aber Menschen leben nicht nur aus Kommunikation. Sie leben auch aus dem gesellschaftlichen, sozialen Umfeld und der naturalen Umwelt, in die sie der Autor hineingestellt hat. Genauso wichtig wie die Persönlichkeit oder der Charakter der Hauptfigur, dem der bürgerliche Bildungsroman besondere Aufmerksamkeit widmete, ist die umgebende Lebenswelt, die zum Nährboden für die Individuation wird. Persönlichkeit entsteht zum einen intrinsisch und zum anderen aus Faktoren, die der umgebenden Lebenswelt entnommen sind. Die Stadt ist zu einem Symbol einer solchen Lebenswelt geworden. Sie bildete und bildet die zentrale „Umwelt“ von Lebensgeschichten, auch wenn sehr bekannte Romane wie Flauberts „Emma Bovary“ gerade nicht in der Stadt, sondern in der Provinz spielen.

Der Reiz besteht in der Wechselwirkung zwischen Umwelt und Individuum, zwischen Stadt und Mensch, sei er Bürger, Einwohner oder Fremder. Aus diesem Reiz entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Stadtroman, als der Versuch, eine unübersichtliche, chaotische und schwer zu fassende Lebenswelt in ihren unzähligen Facetten in Worte zu fassen. Und es war möglich, die Schwerpunkte ganz unterschiedlich zu legen: auf das Soziale und die Milieus in den Quartieren, auf das Architektonische und das Akustische, auf das Historische und das Politische.

Damit unterschied sich der Stadtroman von Familienromanen wie Tolstojs „Anna Karenina“, von Bildungsromanen wie Goethes „Wilhelm Meister“ und von Liebesromanen wie den „Wahlverwandtschaften“, obwohl gerade Tolstoj, auch mit „Krieg und Frieden“ unbedingt zu den Vorläufern des literarisch-soziologisch interessierten Gesellschaftsromans gerechnet werden muss.

Das Memory mit Protagonisten und Städten lässt sich auch für die großen Stadtromane des beginnenden 20. Jahrhunderts spielen. James Joyces „Ulysses“ gehört nach Dublin, Thomas Wolfes „Von Zeit und Fluß“ nach Boston, New York und Paris. Nach Paris gehören auch Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“, und genauso Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, der vielleicht kein richtiger Stadtroman ist. Wien ist der Schauplatz von Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und von Heimito von Doderers Romanen „Strudelhofstiege“ und „Die Dämonen“. Uwe Johnsons „Jahrestage“ leben von New York und der täglichen Lektüre der „New York Times“, mit kontrastierenden Ausflügen ins provinzielle Mecklenburg. Fernando Pessoas aphoristische Reflexionen des „Buches der Unruhe“ sind an Lissabon gebunden, und die Romane des türkischen Nobelpreisträgers Orhan Pamuk an die Millionenstadt Istanbul.

Das Memory mit Protagonisten und Städten lässt sich auch für die großen Stadtromane des beginnenden 20. Jahrhunderts spielen. James Joyces „Ulysses“ gehört nach Dublin, Thomas Wolfes „Von Zeit und Fluß“ nach Boston, New York und Paris. Nach Paris gehören auch Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“, und genauso Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, der vielleicht kein richtiger Stadtroman ist. Wien ist der Schauplatz von Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und von Heimito von Doderers Romanen „Strudelhofstiege“ und „Die Dämonen“. Uwe Johnsons „Jahrestage“ leben von New York und der täglichen Lektüre der „New York Times“, mit kontrastierenden Ausflügen ins provinzielle Mecklenburg. Fernando Pessoas aphoristische Reflexionen des „Buches der Unruhe“ sind an Lissabon gebunden, und die Romane des türkischen Nobelpreisträgers Orhan Pamuk an die Millionenstadt Istanbul.

Andere Romane zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Protagonisten ausdrücklich aus der Stadt fliehen, um irgendwo eine Gegenwelt zu schaffen wie der Baron des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans „Wider die Natur“ oder – zeitlich früher - wie Heinrich Drendorf aus Adalbert Stifters Roman „Nachsommer“. Aber die bessere soziale Welt bleibt auf Paris (wie bei Huysmans) oder auf Wien (wie bei Stifter) bezogen.

Andere Romane zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Protagonisten ausdrücklich aus der Stadt fliehen, um irgendwo eine Gegenwelt zu schaffen wie der Baron des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans „Wider die Natur“ oder – zeitlich früher - wie Heinrich Drendorf aus Adalbert Stifters Roman „Nachsommer“. Aber die bessere soziale Welt bleibt auf Paris (wie bei Huysmans) oder auf Wien (wie bei Stifter) bezogen.

Man kann darüber streiten, ob alle genannten Werke im engeren Sinn zu den urbanen oder zu den anti-urbanen Romanen der literarischen Moderne zu zählen sind. Die Grenzen mögen zeitlich und thematisch ein wenig unscharf bleiben. Als Stadt-Romane verstehe ich solche Romane, die an der Beziehung zwischen ihren Protagonisten und deren urbanem Umfeld interessiert sind, wenn sie nicht sogar alle Aufmerksamkeit auf Milieu und Umfeld legen. Diese soziale Umwelt konnte deshalb Interesse auf sich ziehen, weil sich der individualistische Bildungsroman, der sich auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Protagonisten konzentrierte, als unzureichend erwies. Das Individuum entfaltet sich nicht nur selbst, gleichsam aus einer inneren Kraft heraus, sondern dieser Entfaltungsprozess nährt sich vom sozialen Umfeld, in dem der Protagonist sich bewegt, sei das die Provinz oder die Stadt.

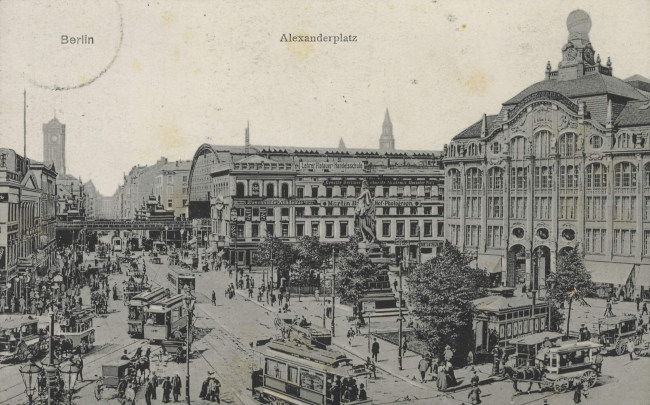

Genau dafür interessierte sich Alfred Döblin. Sicher ist, dass das Prädikat Stadtroman für Alfred Döblins 1929 erschienenen Roman „Berlin Alexanderplatz“[1] zutrifft. Darüber haben Jahrzehnte später Legionen von Abiturienten Prüfungsaufsätze geschrieben, was dem Ruf des Romans nicht immer gutgetan hat.

Döblins „Alexanderplatz“ zieht aber aus guten Gründen auch theologische Reflexionen auf sich.

III. Biberkopf und Berlin

Der Roman erregte Aufsehen bei seinem Erscheinen. Enthusiastische Begeisterung und harsche Kritik hielten sich die Waage, und beides löste eine intensive Beschäftigung mit der Frage aus, wie Döblin diesen Roman komponiert hatte und welche Absichten er damit verfolgte.

Auf diese Frage lässt sich eine eher formale und eine konkrete Antwort geben. In formaler Hinsicht ist „Berlin Alexanderplatz“ in drei konzentrischen Kreisen komponiert. Im inneren Kreis steht die Geschichte des vorbestraften Gelegenheitsarbeiters und Zuhälters Franz Biberkopf. Darum herum legt Döblin einen zweiten Kreis, der die Stadt Berlin in ihren modernen, akustischen, städtebaulichen, industrialisierten Facetten wie mit einem Scheinwerfer ins Licht der Aufmerksamkeit rückt. Darum herum liegt ein dritter Kreis, in dem der Schriftsteller als „Erzähler“ selbst auftritt und die eigene Stadt- und Zuhälter-Geschichte mit Hilfe von Liedern, Sprichwörtern, Geschichten, Mythen und anderen Erzählungen selbst deutet. Anders ausgedrückt: Er bringt bei den Lesern Deutungen auf den Weg. Die Frage, wie die drei literarischen Kreise des Romans miteinander zusammenhängen, soll am Ende wieder aufgenommen werden.

Franz Biberkopf ist ein moderner Jedermann, mit dessen Hilfe Döblin ein philosophisches, ethisches und theologisches Programm zur literarischen Debatte stellt. Das Berlin der zwanziger Jahre steht für die moderne, industrialisierte und von Menschenmengen bewohnte Großstadt, für die Metropole schlechthin, mit deren Hilfe Döblin seine Auffassung von den Krisen, Gefährdungen und Katastrophen urbanen Lebens drastisch vor Augen führt.

Der Roman leistet also dreierlei. Döblin erzählt den Ausschnitt einer Lebensgeschichte eines einfachen Menschen. Daneben interessiert er sich für die Stadt als dem urbanen Lebensraum, der diese Geschichte erst möglich macht. Und der Autor deutet diese Geschichte, mehr noch: Er unterzieht sie einer komplexen Reihe von Deutungen, die ineinander vermengt sind. Die Deutungen konkurrieren untereinander, und es ist noch zu fragen, ob sich eine von diesen Deutungen Döblins als die favorisierte und wichtigste herauskristallisiert.

Die zweite, hoffentlich präzisere Antwort auf die Frage nach Komposition und Intention achtet auf die Übergänge zwischen Biberkopfs Geschichte und der Deutung des Erzählers und soll in den folgenden Teilen dieses Essays entfaltet werden.

Zuerst sind einige biographischen Voraussetzungen des Romans zu klären (IV). Danach widme ich mich der Frage, mit welchen Mitteln Döblin in seinem Roman die Metropole Berlin zur Sprache bringt (V). Biberkopfs Kriminalgeschichte (VI) ist die Geschichte eines modernen Jedermann und in die Gegenwart der Stadt eingebettet. Um die Geschichte Biberkopfs zu deuten, verwendet Döblin eine Fülle von biblischen Erzählungen (VII), die den einfachen Arbeiter zum Propheten, zum Apokalyptiker und zur leidenden Messiasgestalt stilisieren. Die Deutung kreist daneben um das zentrale Thema des Todes (VIII). Dieses kulminiert in den zentralen Schlußkapiteln des Romans, die in der „Irrenanstalt“ Berlin-Buch spielen, in einer Art Höllenfahrt (IX).

Die These dieses Essays wird darin bestehen, dass Döblin eine theologische Deutung (XI) der Biberkopfgeschichte vorlegt, die aus Elementen der skeptischen Weisheit, der Anthropologie und der ars moriendi besteht. Diese Deutung nimmt die Auslegungsgestalt eines Midrasch an. Sie weist weit über die Lehrgebäude etablierter Religion (Judentum, Protestantismus, die im Roman häufig parodierte Heilsarmee) hinaus und lässt sich nicht auf bestimmte biblische Themen (Weisheit, Apokalypse, der Mensch als Sünder, Tod und Auferstehung) reduzieren.

IV. Der Autor im Roman

Eine Reihe von Details aus Döblins Biographie[2] tragen zum Verständnis des Romans bei. Alfred Döblin wurde 1878 in Stettin geboren und wuchs seit seinem zehnten Lebensjahr im Berliner Osten auf, er war jüdischen Glaubens und antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Nach seinem Medizinstudium arbeitete er als Psychiater und später in eigener Praxis als Psychiater und Nervenarzt. Zwischen 1906 und 1908 war er in der Psychiatrischen Klinik (damals „Irrenanstalt“) Berlin-Buch tätig, die im Roman der zentrale Ort von Franz Biberkopfs Verwandlung und Läuterung ist. „Berlin Alexanderplatz“ erschien im Jahr 1929.[3]

Eine Reihe von Details aus Döblins Biographie[2] tragen zum Verständnis des Romans bei. Alfred Döblin wurde 1878 in Stettin geboren und wuchs seit seinem zehnten Lebensjahr im Berliner Osten auf, er war jüdischen Glaubens und antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Nach seinem Medizinstudium arbeitete er als Psychiater und später in eigener Praxis als Psychiater und Nervenarzt. Zwischen 1906 und 1908 war er in der Psychiatrischen Klinik (damals „Irrenanstalt“) Berlin-Buch tätig, die im Roman der zentrale Ort von Franz Biberkopfs Verwandlung und Läuterung ist. „Berlin Alexanderplatz“ erschien im Jahr 1929.[3]

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Döblin nach Deutschland zurück. Er starb im Jahr 1957 in der Psychiatrischen Klinik Emmendingen, wo er zuvor wegen seiner Parkinson-Krankheit behandelt worden war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Döblin nach Deutschland zurück. Er starb im Jahr 1957 in der Psychiatrischen Klinik Emmendingen, wo er zuvor wegen seiner Parkinson-Krankheit behandelt worden war.

Was die Religion angeht, so trat Döblin in seiner Zeit als Arzt mit eigener Praxis aus der jüdischen Gemeinde aus. Zwölf Jahre nach dem Erscheinen von „Berlin Alexanderplatz“, im Jahr 1941 ließ er sich im kalifornischen Exil taufen und gehörte fortan der katholischen Kirche an, was unter den deutschen Exilanten Unverständnis und Verwunderung hervorrief. Döblins religiöser Lebensweg[4] ist deshalb von Bedeutung, weil der Autor schon im „Alexanderplatz“ die gesamte Bibel nutzt, um das Leben seines Protagonisten Biberkopf zu deuten. In der Germanistik wurde dieser Zusammenhang stets kontrovers diskutiert. Interpreten wie Walter Muschg, aber auch die Theologin Dorothee Soelle sahen in „Berlin Alexanderplatz“ wegen der biblischen Bezüge Döblins erste christliche Dichtung. Andere wie Georg Langenhorst haben den Roman als moderne Hiob-Paraphrase oder wie Markus Wallenborn[5] als moderne Apokalypse ohne Transzendenz gelesen. Letzterem hat Christian Clement widersprochen und den apokalyptischen Charakter von Berlin Alexanderplatz verteidigt.[6]

Meine These dagegen würde lauten: „Berlin Alexanderplatz“ lässt sich weder auf eine biblische Gestalt wie Hiob noch auf ein biblisches Thema wie die Apokalypse reduzieren. Genauso wenig ist die Interpretation, die Döblin für das Leben Biberkopfs vorlegt, eindeutig christlich oder eindeutig jüdisch. Am ehesten ist Döblins Methode mit dem jüdischen Begriff des Midrasch[7] zu bezeichnen. Damit ist in der exegetischen Literatur des Judentums gleichzeitig ein literarisches Genre und eine hermeneutische Methode gemeint. Der klassische Midrasch bezieht sich auf einen biblischen Vers oder einen längeren biblischen Text. Döblin fühlte sich keinem wie immer gearteten Glaubensbekenntnis verpflichtet. Er musste keinem Schriftprinzip folgen. Aber als Schriftsteller wandelt er die Rollen des Exegeten und des Theologen um und tritt im Roman als Erzähler auf, der versucht, das Leben seines Protagonisten zu verstehen. Der Erzähler Döblin, der im Roman selbst auftritt, ist eine schillernde Figur mit vielen Rollen: Psychologe, Mythologe, biblischer Exeget, Narr, Philosoph, Theologe und anderes mehr. Und weil die Rollen des Erzählers schillern, schillern auch die Deutungen. Es scheint auf die Vielzahl der Deutungen geradezu anzukommen.

V. Jedermann Biberkopf Jedermann

Der Autor Döblin will das Leben seiner Hauptfigur Franz Biberkopfs deuten; dieser ist zugleich Individuum und Gattungsfigur. Er ist ein Jedermann, steht also für den Berliner, wenn nicht für den Menschen schlechthin. Am Anfang, auf der ersten Ebene steht die Geschichte eines konkreten Menschen, des vorbestraften Straßenverkäufers und Zuhälters Franz Biberkopf. Döblin beginnt mit der Entlassung Biberkopfs aus dem Gefängnis von Tegel, wo er wegen Totschlags eingesessen war. Mit der Straßenbahn fährt er hinein in die Stadt Berlin, zum Alexanderplatz. Er hat beschlossen, ab sofort anständig zu sein und sucht nach einer Arbeit. Mehrfach wird er entlassen und gerät immer wieder auf die kriminelle Bahn. Bei der Flucht von einem Einbruch verliert er den rechten Arm. Er gerät in Verdacht, seine Geliebte, die Prostituierte Mieze ermordet zu haben. Er wird verhaftet, aber schnell in die Psychiatrische Anstalt in Berlin-Buch verlegt. Dort erlebt er eine schwere psychische Krise, die der Erzähler als eine Höllenfahrt deutet. Nach seiner Entlassung aus Berlin-Buch kehrt Biberkopf geläutert in die Stadt Berlin zurück. Die Nacherzählung der Biographie Biberkopfs bildet die Grundschicht des Romans und gleichzeitig den Nährboden für eine Vielzahl von Deutungen, die der Erzähler Döblin seinen Lesern in der Gestalt eines pluriformen Midrasch anbietet. Bevor ich jedoch auf die Deutungen komme, sollen einige bestimmende biographisch-psychologische Determinanten von Biberkopfs Leben benannt werden.

Döblin schreckt nicht davor zurück, den Namen Biberkopfs zu verhunzen und damit zu spielen. Der Name des Protagonisten wird mehrfach durch den Kakao gezogen. Er könnte jeden Namen tragen: „Biberkopf, Lieberkopf, Zieberkopf, keinen Namen hat der -, die Stube dreht sich, die Betten stehen da, an einem Bett hält er sich fest.“ (375) Das nimmt Döblin auf derselben Seite wieder auf: „Und schon gondelt Franz Biberkopf, Ziberkopf, Niberkopf, Wiedkopf hopst an das Bett, (…).“ Später variiert Döblin diese Wortspiele mit dem Namen ein weiteres Mal: „Franz Biberkopf, ein Wiedehopf, ein Gliedertropf“ (475).

Döblin charakterisiert Biberkopf als „Zementarbeiter, später Möbeltransportarbeiter“, „ein grober, ungeschlachter Mann von abstoßendem Äußeren“ (47).

Zu Beginn des Romans tritt Biberkopf aus dem Tor der Haftanstalt Tegel in die Freiheit. In Tegel war er vier Jahre lang inhaftiert, verurteilt wegen Totschlags an seiner Lebensgefährtin. Die Frau war gestorben, nachdem Biberkopf sie in einer Mischung aus Wutanfall und Alkoholrausch die Treppe hinuntergeprügelt hatte. Die Gefängniszeit bewertet Biberkopf im Rückblick nicht nur negativ. Er kann auch sagen, dass er sich während der folgenden chaotischen Erfahrung von Arbeitslosigkeit, Massenelend und Geldmangel nach der Sicherheit des Gefängnisses zurücksehnt (124). Trotzdem ist ihm das Leben außerhalb der Mauern lieber: „Er aber hat seine vier Jahre abgemacht. Der sie getötet hat (Franz die Ida), geht herum, lebt, blüht, säuft, frißt, verspritzt seinen Samen, verbreitet weiter Leben. Sogar Idas Schwester ist ihm nicht entgangen. Mal wird es auch ihn erwischen.“ (111)

Im Gefängnis hat sich Biberkopf geschworen, nach seiner Entlassung ein anständiges Leben zu führen, was für ihn zunächst einmal heißt, ein Leben ohne Straftaten. Anstand ist ein alltagsethischer, kein religiöser Begriff. „Einen Eid hat Franz Biberkopf laut getan, als er aus Tegel kam und wieder die Beine setzen konnte: ich will anständig sein. Den Eid hat man ihn nicht halten lassen.“ (336, vgl. 47) Zuvor hat sich Biberkopf diese Devise mehrfach vor Augen gehalten: „Anständig bleiben und for sich bleiben. Das ist mein Wort.“ (69; vgl. 255) Genau daraus gewinnen die Kapitel vor der Verhaftung ihre Spannung. Biberkopf ist zwar willens, sich an seine selbstgewählte Devise zu halten, aber die Umstände, Arbeitslosigkeit und Geldmangel bringen ihn immer wieder davon ab.

Dazu gehört auch die Zuhälterei, die Biberkopf nach einer Zeit wieder aufgenommen hat. „Lude ist er, das gibt er selbst zu, anständig sein ist aus bei dem.“(351) Immer wieder benutzt Döblin die Differenz zwischen dem Ideal des Anstands und der Realität von Biberkopfs krimineller Laufbahn für resümeeartige Bemerkungen: „Du hast geschworen, Franz Biberkopf, du willst anständig bleiben. Du hast ein dreckiges Leben geführt, du warst unter die Räder gekommen (…) Und jetzt? Sitzt auf demselben Fleck, (…) der eine Arm ist dir ab, paß auf, du kommst auch noch ins Saufen, und alles fängt dann nochmal an, dann aber schlimmer, und dann ists aus.“ (296)

Der Alkohol (176, 265, 321f.) ist aus Biberkopfs Leben nicht wegzudenken. Biberkopf trinkt zu viel. Immer wieder sucht er Kneipen auf, um mit seinen Freunden und Kumpels zu reden und dabei über den Durst zu trinken. Er weiß sehr genau, dass ihm das Trinken weder Trost noch Erleichterung verschaffen wird (z.B. 74 u.ö.).

Das Trinken resultiert aus der Frustration darüber, dass er mit dem Versuch, anständig zu sein gescheitert ist: „In den Februar hinein säuft Franz Biberkopf in seinem Widerwillen gegen die Welt, in seinem Verdruß. Er versäuft, was er hat, ihm ist egal, was wird. Er wollte anständig sein, aber da sind Schufte und Strolche und Lumpen, darum will Franz Biberkopf nichts mehr sehen und hören von der Welt, und wenn er Penner wird, er versauft den letzten Pfennig von seinem Geld.“ (164) Döblin als Erzähler hat seinen Protagonisten schon vorher gemahnt: „Franz Biberkopf, sieh dich vor, was soll bei dem Sumpfen herauskommen! Immer rumliegen auf der Bude, und nichts als trinken und dösen und dösen!“ (140)

Der Verlust seines Arms, Folge eines hinterhältigen Angriffs auf der Flucht nach einem Einbruch, bringt Biberkopf nicht zum ersten Mal in die Nähe des Todes. Ohne den rechten, den arbeitenden, schreibenden Arm, kann man zwar leben, aber Biberkopf (und noch mehr der Autor Döblin) spürt: Genau jetzt muss er sein Leben ändern: „Franz Biberkopf wird in seiner Ohnmacht wieder ins Bett gelegt, er liegt, liegt in die warmen Tage hinein und stellt fest: ich bin dicht am Sterben, ich fühls, am richtigen Verrecken. Wenn du jetzt nichts tust, Franz, nichts Wirkliches, Endgültiges, Durchgreifendes, wenn du nicht einen Knüppel in die Hand nimmst, einen Säbel, und um dich schlägst, wenn du nicht, kann sein womit, losrennst, Franz, Franzeken, Biberköpfchen, altes Möbel, dann ist es aus mit dir, restlos! Dann kannst du Grieneisen bestellen zum Maßnehmen.“ (263) Döblin evoziert die Nähe des Todes durch die Erwähnung des Berliner Bestattungsunternehmers Grieneisen.

Der Tod spielt im Roman eine sehr wichtige Rolle, er wird personifiziert, ist dauernd gegenwärtig. Darauf will ich weiter unten gesondert eingehen[8]. Der Erzähler scheint an dieser Stelle Biberkopfs Wunsch, sein Leben zu verändern, nicht richtig ernst zu nehmen. Er nimmt den schwer Verwundeten auf die Schippe. Biberkopf muß etwas tun, aber auf lange Sicht gerät er nur noch tiefer in den Schlamassel aus verlorener Selbstbeherrschung, Kriminalität und Alkohol. Trotz des Verlustes des Arms weigert sich Biberkopf, seinen Freunden den Namen des Täters zu verraten. Er will nicht, dass die Täter aus dem kriminellen Milieu Rache nehmen (257 u.ö.).

Drastisch macht sich Döblin lustig über die Sprücheklopfereien Biberkopfs. Er traut seinem Entschluss zum Anstand nicht richtig: „Wat sagt nu der Herr Franz Biberkopf, von Profession Großschnauze?“ (492) Aus dieser Passage sprechen Schadenfreude und die Besserwisserei der Freunde Hiobs. Das findet sich auch an einer anderen Stelle: „Was der schon denkt, son Kerl kann ja nicht denken, hat ja keine Grütze in seinem Deetz, der will hier liegen und will bocken.“ (471)

Gegen Endes des Romans, nach all den Katastrophen und Rückschlägen badet sich Biberkopf in Selbstmitleid: „Er weint darüber, daß er leidet und was er erleidet, und auch über sich. Daß er dies getan hat alles und so gwesen ist, darüber weint Franz Biberkopf. Jetzt weint Franz Biberkopf über sich.“ (494) Er erkennt, dass sein Leben gescheitert ist.

Nach seiner ersten Freilassung findet Biberkopf eine Zeitlang Arbeit als Zeitungs- und Straßenverkäufer. In den Kneipen läßt er sich beim Bier auf politische Diskussionen ein. Aber er weiß nicht, zu welcher Seite er sich halten soll. „Und das Politische hört bei Franz nicht auf. (Warum? Was quält dich? Wogegen verteidigst du dich?) Er sieht da was, er sieht was, er will denen ins Gesicht schlagen, sie reizen ihn immerfort, er liest in der ‚Roten Fahne‘, im ‚Arbeitslosen‘.“ (305)

Zur institutionellen Religion hat Biberkopf kein Verhältnis. Er sieht sein Leben, wie auch der Autor eher als Atheist: „Und Franz lacht und lacht. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, uns von dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun.“ (304) Dem Atheismus folgt die Ablehnung der Institution. Biberkopf sagt: „Ach, laß mir mit die Pfaffen. Da hab ick nischt mit im Sinn.“ (222) Er amüsiert sich über die Heilsarmee, aus deren Liederbuch Döblin zitiert (350, 438) und über die religiösen Sozialisten (297), und einmal spricht er einen Pfarrer an, fragt ihn, ob er ins Paradies kommen wird und antwortet dann selbst: „Ich werde ins Paradies gehen, wenn ich tot bin, und sie werden sich vor mir verbeugen und sagen: das ist Franz Biberkopf, in Ehren treu, ein deutscher Mann, ein Gelegenheitsarbeiter, in Ehren treu, hoch weht die Flagge schwarz-weiß-rot, aber er hat es für sich behalten, er ist kein Verbrecher geworden wie andere Männer, die Deutsche sein wollen und ihre Mitbürger betrügen.“ (142) Hier verbinden sich mehrere biographische Motive: Die Religion trägt in Biberkopfs Sicht für die Moral nichts mehr aus. Das Paradies ist für ihn eine unrealistische metaphysische Vorstellung. Biberkopf will Anstand an die Stelle von Kriminalität setzen. Aber die Kirche (und schon gar nicht die Heilsarmee) kann ihm dabei nicht mehr helfen.

VI. Stadt als Geräusch

Von dieser Grundschicht der Biographie Biberkopfs schweift Döblin regelmäßig ab, zum einen, um seine Geschichte zu deuten, zum anderen um etwas von dem urbanen Milieu deutlich zu machen, in dem er sich bewegt. Der Inbegriff dieser Milieus ist die moderne Metropole Berlin, und für ihre Darstellung setzt der Autor die Techniken der Montage und Collage ein. „Berlin Alexanderplatz“ ist durchsetzt von den Stimmen anderer Menschen, von Liedstrophen, Werbeslogans, von den Geräuschen von Straßen- und Eisenbahnen, von Baumaschinen (die berühmte Dampfpresse auf dem Alexanderplatz), vom Verkehrslärm.[9] Mit Hilfe von Collage und Montagetechnik wird die Stadt als ein verwirrendes, heterogenes, sinnfreies, unübersichtliches Chaos von Fetzen aus Tönen, Liedern, Gesprächen, Geräuschen sichtbar. Eine solche Collage wird exemplarisch bei einer Aufzählung von Werbeslogans deutlich (136f.). Döblin gelingt es, durch sein Montageverfahren ganz heterogene Elemente miteinander zu verbinden. Er benutzt die Collagen, um Geschichte und Deutungen miteinander zu verknüpfen.

Das Stadtmilieu geht in der Beschreibung eines Menschen nicht auf. Am Anfang findet Biberkopf Zuflucht bei zwei Juden, die ihm eine lange Geschichte erzählen. Einer der beiden jüdischen Helfer sagt: „Berlin ist groß. Wo tausend leben, wird noch einer leben.“ (16) Daß Stadt und Biographie ineinander verwoben sind, das erkennt auch Biberkopf am Ende des Romans: „Und Franz fängt an, die Stadt zu betrachten, wie ein Hund, der eine Fußspur verloren hat. Was ist das für eine Stadt, welche riesengroße Stadt, und welches Leben, welche Leben hat er schon in ihr geführt.“ (433f.) Hunde streunen durch die Stadt, ohne in ihr richtig zu Hause zu sein. Das gilt aber auch für Biberkopf selbst. Er ist weniger ein Flaneur als ein Streuner.

Der Erzähler muß resigniert feststellen, daß Worte gar nicht ausreichen, um die vielen Einzelschicksale der Menschen in der Stadt in Worte zu fassen: „Sie [die Menschen auf dem Alexanderplatz wv] alle aufzuzählen und ihr Schicksal zu beschreiben, ist schwer möglich, es könnte nur bei einigen gelingen. Der Wind wirft gleichmäßig Häcksel über alle.“ (186) Das wird wenig später biologisch-medizinisch in die Anthropologie gewendet: „Sie (die Menschen wv) lesen Zeitungen verschiedener Richtungen, bewahren vermittels ihres Ohrlabyrinths das Gleichgewicht, nehmen Sauerstoff auf, dösen sich an, haben Schmerzen, haben keine Schmerzen, denken, denken nicht, sind glücklich, sind unglücklich, sind weder glücklich noch unglücklich.“ (187)

Döblin legt besondere Aufmerksamkeit auf akustische Phänomene: das Klingeln der Straßenbahn, das Hämmern der Dampframme, aber auch gelegentlich ganz altmodisch das Läuten von Glocken: „Und wie Franz die Augen zumachte, hörte er Glocken läuten. Er saß minutenlang still, hörte sie läuten: Bum, bim bim bum, bim bam, bumm bum bim. Bis er den Kopf von der Hand nahm und hörte; es waren zwei dumpfe und eine helle Glocke. Sie hörten auf. Warum läuten sie jetzt, fragte er sich. Da fingen sie mit einmal wieder an, sehr stark, gierig, tosend. Es war ein furchtbarer Krach. Dann hörten sie auf. Mit einem Schlag war es still.“ (221) Diese neue Aufmerksamkeit für das Akustische entspricht im Roman einer historischen Entwicklung, die mit der Industrialisierung und Modernisierung, mit der Entwicklung der modernen Massengesellschaft eine völlige Verwandlung des akustischen Stadtbildes gebracht hat. Eine aufmerksame Lektüre des Romans zeigt, wie stark Döblin in seinem Roman solche akustischen Veränderungen der Moderne aufgenommen hat.[10]

Es ist weiter bezeichnend, daß Döblin immer wieder Liedverse und -zeilen in den Roman einmontiert, zum Beispiel: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall.“ (17) Oder eine Parodie der ehemaligen Nationalhymne: „Heil dir im Siegerkranz, Kartoffeln mit Heringsschwanz.“ (104) Oder, unter den weiteren Liedern:

„Trink, trink, Brüderlein trink“ (84).

„Ich hatt‘ einen Kameraden“ (98). Diesem Lied wird noch eine Parodie hinzugefügt.

„Ich hab‘ mein Herz in Heidelberg verloren.“ (368)

Die Lieder dienen Döblin nicht nur dazu, den soundscape der Großstadt zu beschreiben, sie gehören auch in Biberkopfs Leben. In einer Kneipenszene wehrt sich Biberkopf lange gegen die Aufforderung, ein Lied vorzusingen. Dann läßt er sich schließlich breitschlagen und rezitiert ein Gedicht, das er in Tegel im Gefängnis gelernt hat: „Willst du, o Mensch, auf dieser Erden, ein männliches Subjekte werden, dann überleg es dir genau, eh du dich von der weisen Frau ans Tageslicht befördern läßt! Die Erde ist ein Jammernest! Glaub es dem Dichter dieser Strophen, der oft an dieser doofen, an dieser harten Speise kaut! Zitat aus Goethes Faust geklaut: Der Mensch ist seines Lebens froh gewöhnlich nur als Embryo! … (…).“ (97) Biberkopf hat Skrupel: „Es sprudelt in ihm, er hat in Tegel gesessen, das Leben ist schrecklich, was ist das für ein Leben, der im Lied weiß es, wie es mir gegangen, Ida, nicht dran denken.“ (102) Dann macht er doch weiter, aber er kann nicht mehr singen, nur noch brüllen.

Die Vielzahl der Lieder, die Döblin zitiert, scheint mir aus zwei Gründen wichtig. Zum einen sind Lieder in Gestalt von Schlagern, Chorälen, Volksliedern eine einfache Form, das Leben zu deuten. Davon macht Biberkopf regen Gebrauch. Und das hat er gemeinsam mit dem Schneidergesellen Hermann Paterna, auf dessen Tagebuch und die Parallelen zur Geschichte Biberkopfs ich weiter unten noch zurückkommen möchte.[11] Zum anderen bieten sie eine Überleitung in die Deutungen, die Döblin als „Erzähler“ in den Roman einflicht.

VII. Von Adam bis Apokalypse

Biberkopf geht nicht im Berliner Milieu auf, und seine Alltagsethik[12] besteht nicht nur aus wiederholten inspirierenden Liedtexten. Döblin erzählt nicht nur Biberkopfs Kriminalgeschichte, er interpretiert sie auch. Und die zentrale Quelle für seine Deutungen (Plural!) ist die Bibel. Mit dem Roman legt Döblin – wie oben schon angedeutet – einen Midrasch vor, der Alltagsgeschichte, Stadtcollagen und biblische Exegesen miteinander verbindet. Die biblischen Anspielungen, Hinweise und Nacherzählungen Döblins haben viele Ausleger des Romans beschäftigt.[13] Dabei läßt sich Döblin nicht auf eine bestimmte biblische Perspektive (Hiob, Apokalypse) festlegen; es charakterisiert seine Auslegungsarbeit, daß eine Vielfalt biblischer Traditionen nebeneinandersteht. Zwar sind sie alle aufeinander bezogen, aber sie ergänzen und fügen sich nicht zu einer konsistenten Auslegungslinie. Biberkopfs Geschichte bleibt in ihrem Kern vieldeutig.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit unterscheide ich fünf biblische Quellen:

1. Genesis

2. Hiob

3. Jeremia

4. Prediger Salomo

5. Apokalypse des Johannes

Daneben ist sechstens und letztens darüber zu reflektieren, wieso Döblin mit Ausnahme der Apokalypse das Neue Testament, besonders die Evangelien im Roman nicht berücksichtigt hat.

Döblin zitiert nicht einfach nur biblische Passagen. Ganz im Sinne seiner Montagetechnik stehen exakte Zitate neben Umarbeitungen, Parodien, Interpretationen und Auslegungen. Döblin kann es also nicht darum gegangen sein, Biberkopfs Geschichte einem biblischen Interpretationsrahmen unterzuordnen. Vielmehr stehen Biberkopfs Geschichte und die Interpretationen gleichberechtigt nebeneinander.

Döblin war sich dieses biblischen Schwerpunkts, den er im Roman durchgängig setzte, durchaus bewusst. An einer Stelle fragt der Erzähler sich selbst, wieso er nicht häufiger antike Mythen zur Interpretation heranzieht, er erwähnt Menelaos, Telemach und Helena aus Homers Ilias und Odyssee, aber das hilft ihm nicht bei der Deutung von Biberkopfs Handlungen. Von der Antike kommt Döblin auf den „Glanzfasan“, und dann zieht er das Resümee, das alles zusammen sei „für Berlin eine ziemlich unfruchtbare Bibliotheksweisheit“ (149).

Döblin wendet sich strikt dagegen, das Leben mythologisch als Schicksal zu verstehen, gerade deswegen optiert er für die Bibel und nicht für den antiken Mythos: „Man soll sich nicht dicke tun mit seinem Schicksal. Ich bin Gegner des Fatums. Ich bin kein Grieche, ich bin Berliner.“ (59; vgl. 215) Das „Schicksal“ nimmt dem Menschen seine Handlungsfähigkeit aus der Hand. Es macht ihn zum Objekt eines unkontrollierbaren überzeitlichen Geschehens.

Für die Bibel als Interpretations- und Deutungsreservoir gilt der Schicksalsglaube nicht; sie sieht für den Menschen eine aktive, eine handelnde und reflektierende Rolle vor. Propheten und Weisheitsprediger sind nicht von einem unbeweglichen Fatum bestimmt. Hiob zum Beispiel rebelliert gegen Gott.

1. Aus dem ersten Buch der Bibel, der Genesis zieht Döblin vor allem die Geschichten von der Schöpfung, vor allem vom Sündenfall (Gen 1-3) und von Isaaks Opferung (Gen 22) heran. Aus der Schöpfungsgeschichte interessiert sich Döblin für den Sündenfall, für den Apfel am Baum der Erkenntnis (166), für die Schlange (122, 148) und für die Beziehung zwischen Adam und Eva: „Es lebten einmal im Paradies zwei Menschen, Adam und Eva. Sie waren vom Herrn hergesetzt, der auch Tiere und Pflanzen und Himmel und Erde gemacht hatte. Und das Paradies war der herrlichste Garten Eden. Blumen und Bäume wuchsen hier, Tiere spielten rum, keiner quälte den anderen. Die Sonne ging auf und unter, der Mond tat dasselbe, das war eine einzige Freude den ganzen Tag im Paradies. So wollen wir fröhlich beginnen. Wir wollen singen und uns bewegen: Mit den Händchen klapp, klapp, klapp, mit den Füßchen (…).“ (51) Die Paraphrase der Schöpfungsgeschichte geht über in eine Parodie, und von dort springt Döblin zu einem Kinderlied. Das Idyll des Paradieses ist zu schön, um wahr zu sein. Dieses Paradies ist gefährdet, nämlich durch die Schlange, welche die Beziehung zwischen Adam, Eva und Gott durcheinanderbringt.

Aus gutem Grund zitiert Döblin mehrfach die Worte des Engels, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies verwiesen worden sind (Gen 3, 19), hier gleich in Döblins Erweiterung: „Von Erde bist du gekommen, zu Erde sollst du wieder werden, wir haben gebauet ein herrliches Haus, nun geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cäsar, alles kaputt, oh, denkt daran.“ (185f., vgl. 130) Diese Verse (ohne Döblins Erweiterung) sprechen Pfarrer bis heute regelmäßig über dem offenen Grab bei einer Beerdigung. Biberkopf ist durch die Einbrüche, durch Schlägereien und durch seinen Jähzorn regelmäßig vom Tod bedroht, und darin liegt offensichtlich für Döblin der Grund, diesen Vers wiederholt zu zitieren.

Die Geschichte von Isaaks Opferung (Gen 22) erzählt Döblin ausführlich nach (318f.); sie mündet bei Döblin in eine ganze Kette von ironischen Halleluja-Rufen. Die Forderung an einen Vater, seinen Sohn als Opfer zu bringen, scheint übertrieben, deswegen Döblins beißende Ironie. Wichtiger aber als die Delegitimation des Menschenopfers ist ihm das Motiv der Prüfung. Der Erzähler Döblin unterwirft seine Figur Biberkopf einer Prüfung in der Großstadt: Gelingt es ihm, nach der Haft in Tegel ein anständiges Leben zu führen? Es gelingt Biberkopf nicht. Er gerät wieder auf die schiefe kriminelle Bahn und landet schließlich in der Psychiatrie. Zentral für Gen 22 ist das Verhältnis von Gott, Abraham und seinem Sohn Isaak. Dieses Motiv allerdings verfolgt Döblin nicht weiter, er läßt Biberkopf nichts über seinen Vater erzählen.

2. Döblin testet sozusagen aus, welche biblischen Geschichten auf die Erfahrungen, die Biberkopf in Berlin macht, passen. Döblin montiert in den Roman eine Paraphrase der Hiobgeschichte (158-162), in der Hiob mit einer „Stimme“ (160) spricht, von der sich herausstellt, dass es sich um nicht um den Gott, sondern um den Teufel handelt. Hiob klagt gegenüber dieser Stimme: „Du hast mich schon soviel gefragt, Stimme, jetzt glaube ich, daß du mich fragen darfst. Heile mich! Wenn du es kannst. Ob du Satan oder Gott oder Engel oder Mensch bist, heile mich.“ (160) Nachdem sich herausgestellt hat, dass es sich um Satan handelt, klagt Hiob: „Du willst mich nicht heilen. Keiner will mir helfen, nicht Gott, nicht Satan, kein Engel, kein Mensch.“ (161) Dieses halte ich für eine Schlüsselpassage des Romans. Die Pointe des biblischen Buches Hiob liegt darin, dass Hiob trotz seines Elends seine Sündlosigkeit behauptet. Der Döblin’sche Hiob findet gar keine transzendente Instanz mehr, gegenüber der er sich rechtfertigen könnte. Trotzdem sucht Biberkopf Rettung, Heil, Erlösung. Mit dem moralischen Programm des Anständigseins kommt er nicht weiter. Die platte Frömmigkeit der Heilsarmee lehnt er ab, mit allen metaphysischen Vorstellungen hat er Schwierigkeiten, und dennoch schickt ihn Döblin als Erzähler auf einen Heilsweg, der vom „Irrenhaus“ (der Hölle) in eine Zukunft führt, über deren Erlösungs- und Heilsgehalt noch zu reden sein wird.[14]

Döblin paraphrasiert die Hiobgeschichte ein zweites Mal (424f.), dann unter einer Überschrift, die Pred 4,1 entnommen ist. In dieser Paraphrase vergleicht der Autor Franz Biberkopf erneut mit Hiob: „Du hast nicht soviel verloren wie Hiob aus Uz, Franz Biberkopf, es fährt auch langsam auf dich herab.“ (425) Hiob und Biberkopf sind für Döblin charakterisiert durch das Elend, das sie beide erleben. Beide halten fest am Anspruch auf eine bestimmte Gerechtigkeit, im Falle Hiobs an der Gerechtigkeit Gottes, im Falle Biberkopfs verhält sich das erheblich komplizierter, zumal von Biberkopf ja auch nicht zu sagen ist, daß er in seine Misere unverschuldet hineingeraten wäre. Mit Gen 22 hat die Hiob-Geschichte gemeinsam, daß es sich um eine Prüfungsgeschichte handelt. Im biblischen Buch besteht Hiob die Prüfung, Gott setzt ihn deshalb wieder in seinen alten Wohlstand ein. Auch Biberkopf, das wird sich zeigen, besteht die Prüfung, jedoch nur als ein gebrochener Mann, der entmündigt worden ist.

3. Neben Hiob gewinnt der Prophet Jeremia Döblins Aufmerksamkeit. Fast wörtlich zitiert er Jer 17,5-8: „Verflucht ist der Mann, spricht Jeremia, der sich auf Menschen verläßt, der das Fleisch zu seiner Stütze macht und dessen Herz von Gott abfällt. Er gleicht einem Verlassenen in der Steppe und gewahrt es nicht, wenn Gutes kommt. Er weilt im Dürren, in der Wüste, auf salzigem Boden, der nicht bewohnt ist. Gesegnet, gesegnet, gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln in den Bach erstreckt. Er gewahrt es nicht, wenn Hitze kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, im Jahr der Dürre kann er unbesorgt sein, er hört nie auf, Furcht zu tragen. Das Herz ist trügerisch über alles und ist verderbt; wer wird es kennen?“ (220f.; vgl. ähnlich 236)[15] Je länger Biberkopf versucht, sich wieder in die Berliner Gesellschaft zu integrieren, desto mehr merkt er, daß er den meisten Menschen nicht vertrauen kann. Freundschaften halten nicht. Menschen verfolgen ihre eigenen Zwecke und wollen ihn ausnutzen. Dieses Lebensgefühl, das sich vor allem im Verweis auf das „trügerische Herz“ widerspiegelt, findet Döblin bei Jeremia wieder. Er liest nach meiner Überzeugung dieses Prophetenwort nicht theologisch, sondern anthropologisch. In den Unheilsprophetien Jeremias[16] ist die Vergeblichkeit menschlichen Bemühens angesprochen, die auch Biberkopf auf dem Weg des vergeblichen Anständigseins erfährt. Jedoch entspricht im Buch der Unzuverlässigkeit des Menschen die Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Diese theologische Hälfte der Prophetie Jeremias verfolgt Döblin nicht weiter.

4. Damit ist schon das Motiv der Skepsis gegenüber den Menschen berührt, und nicht von ungefähr zitiert Döblin deshalb ausführlich den Prediger Salomo: „Jegliches hat seine Zeit, jegliches, jegliches.“ (391, vgl. 387.388.393.496) Döblin übernimmt wörtlich Qoh 4,1-3: „Und ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne, und siehe da, es waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster, und die ihnen unrecht taten, waren zu mächtig. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren. Die Toten lobte ich. Jegliches seine Zeit, zunähen und zerreißen, behalten und wegwerfen. Die Toten lobte ich, die unter den Bäumen liegen, die schlafen.“ (406) Das scheint mir auch deshalb nicht überraschend, weil hier die skeptische Anthropologie Qohelets samt Traurigkeit, Verzweiflung und Todessehnsucht, ohne jegliche theologische Bezugnahme zum Ausdruck kommt.

Dazu kommt als weiteres Zitat, das dieselbe Aura von Verzweiflung widerspiegelt Qoh 3,19: „Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh; wie dies stirbt, so stirbt er auch“[17]. Döblin wäre nicht der geniale Kompilator, der er ist, wenn er nicht auch die Sentenzenhaftigkeit solcher biblischer Weisheitsworte wieder konterkarieren würde: „Es ist aber in der Welt so eingerichtet, daß die dämlichsten Sprichworte recht behalten, und wenn ein Mensch glaubt, nu ist gut, dann ist noch lange nicht gut. Der Mensch denkt und Gott lenkt, und der Krug geht so lange zu Wasser bis er bricht.“ (464) Das Wort vom Lenken Gottes ist wiederum an die Bibel angelehnt (vgl. Spr 16,9).

5. Aus der Apokalypse des Johannes übernimmt Döblin das Motiv von der großen Hure Babylon: „Es ist ein Weib, bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergüldet mit edlen Steinen und Perlen und hat einen goldenen Becher auf der Hand. Sie lacht. An ihrer Stirn steht ihr Name geschrieben, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Sie hat das Blut des Heiligen getrunken, vom Blut der heiligen ist sie trunken. Die Hure Babylon sitzt da, das Blut der Heiligen hat sie getrunken.“[18] Im Zusammenhang mit dem Auftreten des Todes kommt Döblin wiederholt auf die „große Babylon“ zurück (264. 326. 425f. 475. 499). Am Ende, bei dem, was man die „Auferstehung“ Biberkopfs nennen können, erleiden der Tod und die Hure Babylon eine Niederlage: „Der Tod schlägt seinen Trommelwirbel: ‚Ich kann nicht sehen, was du in deinem Becher hast, du Hyäne. Der Mann Franz Biberkopf ist hier, ich habe ihn ganz und gar zerschlagen. Aber weil er stark und gut ist, soll er ein neues Leben tragen, geh aus dem Weg, wir haben hier beide nichts mehr zu sagen.‘ Und wie sie bockt und weiter geifert, bewegt sich der Tod, setzt sich in Fahrt, sein grauer riesiger Mantel flattert auf, (…). Und Schreie, Schüsse, Lärm, Triumph und Jubel um den Tod. Triumph und Jubel. Das Tier unter dem Weib scheut, schlägt um sich.“ (497) Die Hure Babylon ist nichts anderes als eine Personalisierung der bösartigen, kranken und krakenhaften Stadt, die ihre Bewohner nicht mehr loslässt und einen nach dem andern verschlingt.

6. Schon beim apokalyptischen Motiv der Hure Babylon fiel auf, dass Döblin Hinweise auf Jesus Christus getilgt hat. Das Vermeidungsstrategie gilt für den gesamten Rest des Romans: Mit wenigen Ausnahmen finden sich keine Verweise auf Jesus von Nazareth oder die Evangelien. Neben den Hinweisen auf die Apokalypse nimmt Döblin nur zweimal auf das Neue Testament Bezug, einmal auf die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland (Mt 2,1-12; 329) und ein zweites mit dem leicht variierten Evangelienwort: „Ein reuiger Sünder ist besser als 999 Gerechte.“[19]

Als Fazit kann man sagen, dass Döblin in seinem Roman eine Vielzahl biblischer Traditionen aufnimmt und verarbeitet. Keine von diesen Traditionen – weder diejenige Hiobs noch diejenige der Apokalypse – drängt sich so in den Vordergrund, dass sie als die Haupttradition oder als theologisches Leitmotiv bezeichnet werden könnte. Döblin übernimmt nicht einfach, er zitiert nicht nur, er verarbeitet die Texte, verändert sie im Sinne der Deutungen (Plural!), um die es ihm geht. Alle biblischen Deutungen lassen sich nicht unter den Oberbegriff einer jüdischen oder auch christlichen Theologie bringen. Wenn man von so etwas sprechen will, dann allerhöchstens von einer theologisch unterfütterten Anthropologie. Diese theologische Anthropologie ist komponiert um bestimmte zentrale Begriffe wie Prüfung, Bosheit, Verworfenheit, Skepsis, Misstrauen, Todesverfallenheit. Zumal die biblischen Deutungen auch nicht ohne Ergänzungen auskommen: Zu diesen zählen eine Reflexion über den Tod und eine Reflexion über den (psychisch) kranken Menschen.

VIII. Schnitter Tod

Bei den Verweisen auf die biblischen Bücher handelt es sich nicht einfach um ein literarisches Spiel. Vor allem die vielen Reflexionen über Sterben und Tod verbinden die Geschichte Biberkopfs mit den anthropologischen Themen der biblischen Bücher. Denn Döblin betrachtet seinen Protagonisten als den exemplarischen sterblichen Menschen. Im Scheitern seines anständigen Lebens erkennt Franz Biberkopf die Macht, die der Tod über sein Leben besitzt: „Die Stimme des Todes, die Stimme des Todes, die Stimme des Todes: Was nützt alle Stärke, was nützt alles Anständigsein, o ja, o ja, blick hin auf sie. Erkenne, bereue. Was Franz hat, wirft sich hin. Er hält nichts zurück.“ (495) In einer Überschrift heißt es vorher: „Der Tod singt sein langsames, langsames Lied“ (482).

Jeder Mensch muß sich in seinem Leben mit dem Tod auseinandersetzen: „Wie kann ein Mensch gedeihen, wenn er nicht den Tod aufsucht? Den wahren Tod, den wirklichen Tod.“ (483) Nach dem ersten Drittel des Romans fängt Döblin an, leitmotivisch immer wieder den Anfang eines Volkslieds aus dem 17. Jahrhundert zu zitieren: „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneidt schon viel besser, bald wird er drein schneiden, wir müssens erleiden.“[20] Alle Menschen beschäftigen sich irgendwann mit dem Tod. Wo das in frommen öffentlichen Vorträgen mit manifesten Jenseitsvorstellungen geschieht, karikiert es Döblin ausdrücklich (141f.).

Biberkopf begegnet dem Tod als Person vor allem in den traumhaften Passagen des Kapitels, das den Aufenthalt in der „Irrenanstalt“ Buch abhandelt. Der Tod spricht selbst mit dem sterbenskranken Biberkopf: „Brüllen des Todes: ‚Nischt sag ick dir, quatsch mir nich an. Hast ja kein Kopp, hast keine Ohren. Bist ja nich geboren, Mensch, bist ja garnich uff die Welt jekomm. Du Mißgeburt mit Wahnideen. Mit freche Ideen, Papst Biberkopf, der mußte geboren werden, damit wirs merken, wie alles ist. Die Welt braucht andere Kerle als dir, hellere und welche, die weniger frech sind, die sehen, wie alles ist, nicht aus Zucker, aber aus Zucker und Dreck und alles durcheinander. Du Kerl, dein Herz her, damit es aus mit dir ist. Damit ichs in den Dreck schmeiße, wos hingehört. Die Schnauze kannste vor dir behalten.‘“ (487f.) Das ist der Wendepunkt des gesamten Romans. Biberkopf steht delirierend an der Schwelle des Todes, der Tod verspottet ihn, aber Biberkopf überschreitet diese Schwelle des Todes nicht (485, vgl. auch 482).

Biberkopf begegnet dem Tod als Person vor allem in den traumhaften Passagen des Kapitels, das den Aufenthalt in der „Irrenanstalt“ Buch abhandelt. Der Tod spricht selbst mit dem sterbenskranken Biberkopf: „Brüllen des Todes: ‚Nischt sag ick dir, quatsch mir nich an. Hast ja kein Kopp, hast keine Ohren. Bist ja nich geboren, Mensch, bist ja garnich uff die Welt jekomm. Du Mißgeburt mit Wahnideen. Mit freche Ideen, Papst Biberkopf, der mußte geboren werden, damit wirs merken, wie alles ist. Die Welt braucht andere Kerle als dir, hellere und welche, die weniger frech sind, die sehen, wie alles ist, nicht aus Zucker, aber aus Zucker und Dreck und alles durcheinander. Du Kerl, dein Herz her, damit es aus mit dir ist. Damit ichs in den Dreck schmeiße, wos hingehört. Die Schnauze kannste vor dir behalten.‘“ (487f.) Das ist der Wendepunkt des gesamten Romans. Biberkopf steht delirierend an der Schwelle des Todes, der Tod verspottet ihn, aber Biberkopf überschreitet diese Schwelle des Todes nicht (485, vgl. auch 482).

Von den vielen Ergänzungen und Abschweifungen, die Döblin seinem Roman beigegeben hat, scheint mir eine im Zusammenhang dieses Themas besonders bemerkenswert, weil sie auch den Titel dieses Essays geliefert hat. Döblin widmet sich ausführlich der Beschreibung eines Schlachthofs (150ff.) und beschäftigt sich mit den „Totengerichte[n] für die Tiere“ (151). Ausführlich berichtet Döblin, wie Rinder und Kälber geschlachtet werden. „Es (das Tier wv) ist tief bewusstlos, wir sind in die Metaphysik, die Theologie eingetreten, mein Kind, du gehst nicht mehr auf der Erde, wir wandern jetzt auf Wolken. Rasch das flache Becken ran, das schwarze heiße Blut strömt ein, schäumt, wirft Blasen im Becken, rasch rühren.“ (154) Später, als Biberkopfs zweite Lebensgefährtin Mieze ermordet wird, nimmt Döblin das Motiv der Kälberschlachtung wieder auf: „Wenn man ein Kälbchen schlachten will, bindet man ihm einen Strick um den Hals, geht mit ihm an die Bank. Dann hebt man das Kälbchen hoch, legt es auf die Bank und bindet es fest.“ (393, vgl. 394)

Der Tod als das Negativ des Lebens führt Biberkopf in die Hölle. Der Ort dieser Hölle ist nicht zufällig das „Irrenhaus“. Dort begegnet Biberkopf dem Tod. Dort überwindet er ihn auch.

IX. Höllenfahrt im Irrenhaus

Nach seiner Verhaftung wird Biberkopf schnell in die Psychiatrische Klinik Berlin-Buch verlegt. Dort wird er zwangsernährt und erlebt im Delirium so etwas wie eine Höllenfahrt, die ihn an die Grenze des Todes bringt. Döblin als Psychiater, der selbst in Buch gearbeitet hatte, war mit den Gepflogenheiten einer psychiatrischen Klinik in den 20er Jahren bestens vertraut.[21]

Biberkopf erlebt den Aufenthalt in Buch doppelt, zum einen als Patient, über dessen Diagnose sich die Ärzte streiten, zum anderen als zentrale Figur in einer Art Mysterienspiel. In beiden Fällen steht am Ende des Mysterienspiels die Entlassung. Biberkopf hat seine psychiatrische Krankheit überwunden, allerdings mit bleibenden Schäden, so daß man ihn für unzurechnungsfähig und entmündigt erklärt. Im Mysterienspiel hat er den Tod überwunden, er ist zu einem neuen Leben auferstanden. Aber damit ist seine Sterblichkeit nicht aufgehoben.

Biberkopf erlebt den Aufenthalt in Buch doppelt, zum einen als Patient, über dessen Diagnose sich die Ärzte streiten, zum anderen als zentrale Figur in einer Art Mysterienspiel. In beiden Fällen steht am Ende des Mysterienspiels die Entlassung. Biberkopf hat seine psychiatrische Krankheit überwunden, allerdings mit bleibenden Schäden, so daß man ihn für unzurechnungsfähig und entmündigt erklärt. Im Mysterienspiel hat er den Tod überwunden, er ist zu einem neuen Leben auferstanden. Aber damit ist seine Sterblichkeit nicht aufgehoben.

Die Ärzte streiten über die Diagnose, die sie Biberkopf stellen sollen. Die zuerst erwogene „Katatonie“ (500), damals eine Art Oberbegriff für alle psychischen Krankheiten, tritt schnell in den Hintergrund, obwohl sich der praxiserfahrene konventionelle Oberarzt für die Diagnose „katatoner Stupor“ (477) stark gemacht hatte, aber die jüngeren Kollegen widersprechen und wenden die Terminologie Siegmund Freuds an, sie halten Biberkopfs Krankheit für „psychogen“ (477). Freud soll dafür – vermerkt Döblin ironisch – ein „Huldigungstelegramm“ (480) bekommen.

Biberkopf wehrt sich gegen die Zwangsernährung (470) und gegen die gesamte Behandlung durch die Ärzte: „Man kann bald alles erbrechen, was man will, und wir werden sehen, wer seinen Willen behält, sie oder ich, und ob mir noch einer zwingen wird auf dieser verfluchten Welt. Ich bin nicht für die Ärzte ihre Versuche da, und was mit mir los ist, wissen sie doch nicht.“ (476) Döblin ironisiert den gesamten Streit der Ärzte um die richtige Diagnose. Es geht für ihn nicht darum, wer den adäquaten Begriff zur Beschreibung von Biberkopfs Krankheit ermittelt. Für Döblin liegen Krankheit und Leiden Biberkopfs sowieso tiefer, die psychiatrische Medizin reicht an die Dimensionen, die er meint, gar nicht daran heran. Biberkopf leidet nicht an einer Krankheit, sondern an einem anthropologischen Defizit, das alle Menschen betrifft.

Letzterem kann sich aber niemand mit den Mitteln von Diagnose und Therapie nähern. Dazu und deswegen entwickelt der Autor eine Art Mysterienspiel. Es geht um eine Höllenfahrt: „Wir fahren in die Hölle mit Pauken und Trompeten, für diese Welt haben wir nichts übrig, sie kann uns bleiben gestohlen mitsamt allem, was drauf und drunter und drüber ist.“ (444) Und das anthropologische Defizit wird in den Worten einer Tierfabel beschrieben: „Der Mensch ist ein häßliches Tier, der Feind aller Feinde, das widrigste Geschöpf, das es auf der Erde gibt, noch schlimmer als die Katzen. Er sagt: Es ist nicht gut, in einem Menschenleib zu leben, ich will lieber kauern unter der Erde, über die Felder laufen und fressen, was ich finde, und der Wind weht, und der Regen fällt, und die Kälte kommt und vergeht, das ist besser als in einem Menschenleib leben. Die Mäuse laufen, Franz ist eine Feldmaus und gräbt mit.“ (481) In der Hölle der Psychiatrie fällt Franz Biberkopf in die Hände des Todes (461). Franz spricht mit dem Tod, man schreit sich gegenseitig an: „Der Tod ist da. Franz schreit. Es schreit Franz, kriecht an und schreit. Er schreit die ganze Nacht.“ (485)

Aber am Ende stirbt Franz nicht. Er erwacht wieder zum Leben, er erlebt eine so etwas wie eine Auferstehung. „Gestorben ist in dieser Abendstund Franz Biberkopf, ehemals Transportarbeiter, Einbrecher, Ludewig, Totschläger. Ein anderer ist in dem Bett gelegen. Der andere hat dieselben Papiere wie Franz, sieht aus wie Franz, aber in einer anderen Welt trägt er einen neuen Namen.“ (496) In der Begegnung mit dem Tod macht Biberkopf eine Verwandlung durch, die ihn zu einem neuen Leben befähigt. In diesem neuen Leben muss er sich erst zurechtfinden: „Der wacklige Mann, den sie nach dem Gestorbenen Biberkopf nennen, weiß nicht, wie er im Haus rumgeht, ein bißchen als Essensträger fungiert und gar nicht mehr ausgefragt wird, weiß nicht, daß noch allerhand hinter ihm umgeht.“ (500) Die Entlassung steht nun bevor.

Es folgt, über die Psychiatrie in Buch hinaus, ein merkwürdig pathetischer Schluss, der viele Interpreten ratlos zurückgelassen hat. Der entmündigte Franz Biberkopf reiht sich in die Massen der Revolution ein: „Jubel und Schreien, Marschieren zu sechsen und zu zweien und zu dreien, marschiert die französische Revolution, marschiert die russische Revolution, marschieren die Bauernkriege, die Wiedertäufer, sie ziehen alle hinter dem Tod einher, es ist ein Jubel hinter ihm her, es geht in die Freiheit, die Freiheit hinein, die alte Welt muß stürzen, wach auf, du Morgenluft, widebu, widebu, zu sechsen, zu zweien, zu dreie, Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor, hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet uns Zukunft hervor, Schritt gefaßt und rechts und links und links und rechts, widebum widebum.“ (499) Die Auferstehung, die Wiedererweckung zu einem neuen Leben, ist hier keinesfalls in einem metaphysischen, transzendenten Sinn zu verstehen. Es ist eine der schwierigsten Interpretationsfragen des gesamten Romans, wie dieses neue Leben Biberkopfs zu verstehen ist. Pathos und Ironie, Sozialismus und Universalismus, Collage und Vision mischen sich zu einem hoch ambivalenten Text, der nur um den Preis der Verkürzung auf eine einlinige Botschaft reduziert werden kann.

X. Et expecto resurrectionem mortuorum

Um die erwähnte Interpretationsfrage zu beantworten, sollen drei Aspekte beleuchtet werden. Wie beschreibt Döblin den exemplarischen Menschen, den Jedermann Franz Biberkopf? Wie versteht er die (Lebens-)Welt, in der er sich aufhält? Und wie versteht er das neue Leben, zu dem Biberkopf nach seiner Höllenfahrt im Irrenhaus befreit wurde?

Der Mensch ist gekennzeichnet durch seine Verschiedenheit, durch Differenz: „Ach, es ist leicht zu sagen: wir sind alle Menschen. Wenn es einen Gott gibt, - nicht nur verschieden sind wir vor ihm wegen unserer Bosheit oder Güte, wir haben alle eine andere Natur und ein anderes Leben, in Art und Herkunft und Hinkunft sind wir verschieden.“ (465) Döblin, der Mediziner ist in der Lage, den Menschen ganz physiologisch und materialistisch, nur mit Hilfe medizinischer Informationen zu beschreiben. Daran zeigt sich nochmals die Verknüpfung von Medizin, Psychiatrie und literarischer Tätigkeit. „Dem [Mann wv] liegen gut drei Pfund im Magen, lauter Eßwaren. Jetzt geht’s damit los in seinem Bauch, die Arbeit, jetzt hat der Bauch damit zu schaffen, was der Kerl reingeschmissen hat. Die Därme wackeln und schaukeln, das windet sich und schlingt wie Regenwürmer, die Drüsen tun, was sie tun können, sie spritzen ihren Saft in das Zeug hinein, spritzen wie die Feuerwehr, von oben fließt Speichel nach, der Kerl schluckt, es fließt in die Därme ein, auf die Nieren erfolgt der Ansturm, wie im Warenhaus bei der Weißen Woche, und sachte, sachte, sieh mal an, fallen schon Tröpfchen in die Harnblase, Tröpfchen nach Tröpfchen. Warte, mein Junge, warte, balde gehst du denselben Gang hier zurück an die Tür, wo dransteht: Für Herren. Das ist der Lauf der Welt.“ (342) Eine andere Definition des Menschen wirkt sehr pragmatisch, down to earth eben: „Aber die Hauptsache am Menschen sind seine Augen und seine Füße. Man muß die Welt sehen können und zu ihr hingehn.“ (24)

Wie sind diese anthropologischen Erläuterungen auf Biberkopf bezogen? Döblin hat es sich in dem Roman zur Aufgabe gemacht, „ruhig den Spuren meines kleinen Menschen in Berlin, Zentrum und Osten, zu folgen, es tut eben jeder, was er für nötig hält.“ (214) Für Döblin ist Biberkopf „kein beliebiger Mann“. Er kann sagen: „Ich habe ihn hergerufen zu keinem Spiel, sondern zum Erleben seines schweren, wahren und aufhellenden Daseins.“ (50) Und Döblin vermerkt ausdrücklich: „Denn der Mann, von dem ich berichte, ist zwar kein gewöhnlicher Mann, als wir ihn genau verstehen und manchmal sagen: wir könnten Schritt um Schritt dasselbe erlebt haben wie er.“ (241; Hervorhebung wv) Die spezifische Geschichte Biberkopfs verwandelt Döblin durch unterschiedliche Techniken der Deutung in eine exemplarische Geschichte: Gefängnis, Zuhälterei, Gelegenheitsarbeiten, Diebstähle, Freundinnen, Kumpels aus dem Milieu, Alkohol, Kneipenbesuche, Verbitterung, der Wunsch nach einem anständigen Leben. All das zusammen und noch viel mehr macht das Individuum Franz Biberkopf aus. All das gewinnt aber auch durch die von Döblin selbst gelegten Deutungsspuren eine gewissermaßen symbolisch-anthropologische Doppeldeutigkeit.

Von der Welt, so wie er sie erlebt, kann Biberkopf sagen, dass sie nicht in Ordnung ist (264). Am Ende erkennt Biberkopf, dass sie in Richtung auf Solidarität und Gemeinschaft verändert werden muss. Der Gelegenheitsarbeiter Biberkopf hat erkannt, dass die Welt durch ihre Ambivalenz gekennzeichnet ist: „Die Welt ist aus Zucker und Dreck gemacht (…).“ (507) Das deutet schon voraus auf den Schlussabschnitt. Eine der zentralen Passagen lautet am Ende: „Die Welt ist nicht aus Zucker gemacht.“ (510)

Aus dieser Ambivalenz resultiert die Notwendigkeit einer fundamentalen Veränderung, die Döblin dann in der Bucher Höllenfahrt und der folgenden Auferstehung beschreibt. Der Erzähler mahnt, dass die Geschichte nur von ihrem Ende her verstanden werden kann: „Wir sind am Ende dieser Geschichte. Sie ist lang geworden, aber sie mußte sich dehnen und immer mehr dehnen, bis sie jenen Höhepunkt erreichte, den Umschlagspunkt, von dem erst Licht auf das Ganze fällt.“ (508) Ein zweites Mal mahnt der Erzähler seine Leser, die Geschichte Biberkopfs sorgfältig und mehrfach zu lesen, damit man die Geschichte nicht einfach zur Kenntnis nimmt, sondern mit Hilfe der vom Erzähler selbst angelegten Deutungen versteht: „Die Dinge in diesem Buch Berlin-Alexanderplatz vom Schicksal Franz Biberkopfs sind richtig, und man wird sie zweimal und dreimal lesen und sich einprägen, sie haben ihre Wahrheit, die zum Greifen ist.“ (464) Dass der Roman von seinem Ende her zu verstehen ist, daran hat Döblin seine Leser auch gleich am Anfang erinnert: „Das furchtbare Ding, das sein Leben war, bekommt einen Sinn. Es ist eine Gewaltkur mit Franz Biberkopf vollzogen. Wir sehen am Schluß den Mann wieder am Alexanderplatz stehen, sehr verändert, ramponiert, aber doch zurechtgebogen.“ (9)

Worin besteht nun das neue Leben des auferstandenen Biberkopf? Die neue Stärke Biberkopfs resultiert aus den Schwierigkeiten, die er überwunden hat (442). Döblin spricht nach der Entlassung aus der Psychiatrie von einem anderen Biberkopf, dem „der alte nicht das Wasser reicht und von dem zu erwarten ist, daß er seine Sache besser macht.“ (461) Das neue Leben besteht, wie bereits erwähnt, vor allem in der Freiheit. Ausdrücklich kursiv gesetzt, endet der Roman mit diesen pathetischen Worten: „Es geht in die Freiheit, die Freiheit hinein, die alte Welt muß stürzen, wach auf, die Morgenluft.“ (510) Aber wer frei sein will, sollte auch wahrnehmen, was die anderen um ihn herum über ihn denken: „Viel Unglück kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist es schon anders. Man muß sich gewöhnen, auf andere zu hören, denn was andere sagen, geht mich auch an. Da merke ich, wer ich bin und was ich mir vornehmen kann. Es wird überall herum um mich meine Schlacht geschlagen, ich muß aufpassen, ehe ich es merke, komm ich ran.“ (509) Diese Aufmerksamkeit für andere kann Döblin auch als Wachsein verstehen: „Wach sein, wach sein, es geht was vor in der Welt.“ Und, auf dergleichen Seite: „Da werde ich nicht mehr schrein wie früher: das Schicksal, das Schicksal. Das muß man nicht als Schicksal verehren, man muß es ansehen, anfassen und zerstören. Wach sein, Augen auf, aufgepaßt, tausend gehören zusammen wer nicht aufwacht, wird ausgelacht oder zur Strecke gebracht.“ (510) Freiheit, Aufmerksamkeit, Veränderung und Solidarität – das sind die entscheidenden Stichworte, die für Döblin das neue Leben Biberkopfs charakterisieren. Schicksalsgläubigkeit gehören für ihn zur Antike, damit kann der Autor nichts anfangen.

Es ist davor zu warnen, diese Stichworte als das alltagsethische Substrat zu lesen, mit dessen Hilfe die Franz Biberkopfs dieser Welt ihr Leben bewältigen können. Man wird Döblins Roman nur gerecht, wenn man die optimistische Hälfte der Auferstehung Biberkopfs zu einem neuen Leben mit der pessimistischen Hälfte der tiefen Konflikthaftigkeit des Stadt-Lebens zusammenbringt. Die Erkenntnisse der alltagsethischen Freiheitslehre sind nicht zu haben ohne die exemplarischen Unrechtserfahrungen (Winfried Brugger) und Konflikte, welche sie hervorgebracht haben. Genau deswegen – so bin ich überzeugt – hat Döblin auch einen Roman geschrieben und keine systematische theologische Anthropologie des Pessimismus vorgelegt.

Es ist davor zu warnen, diese Stichworte als das alltagsethische Substrat zu lesen, mit dessen Hilfe die Franz Biberkopfs dieser Welt ihr Leben bewältigen können. Man wird Döblins Roman nur gerecht, wenn man die optimistische Hälfte der Auferstehung Biberkopfs zu einem neuen Leben mit der pessimistischen Hälfte der tiefen Konflikthaftigkeit des Stadt-Lebens zusammenbringt. Die Erkenntnisse der alltagsethischen Freiheitslehre sind nicht zu haben ohne die exemplarischen Unrechtserfahrungen (Winfried Brugger) und Konflikte, welche sie hervorgebracht haben. Genau deswegen – so bin ich überzeugt – hat Döblin auch einen Roman geschrieben und keine systematische theologische Anthropologie des Pessimismus vorgelegt.

Damit ist die Textinterpretation von Döblins Roman an ihr Ende gelangt. Um die hier vorgelegte theologische Deutung zu präzisieren, erscheint es lohnend, Döblins Roman mit zwei weiteren Texten zu vergleichen, zum einen mit einem historischen Zeitdokument, nämlich den Tagebuchnotizen des Schneidergesellen und psychiatrischen Patienten Hermann Otto Paterna (XI) aus der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert, die gerade veröffentlicht wurden, zum anderen mit einer aktuellen literarischen Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt, nämlich Orhan Pamuks Roman „Diese Fremdheit in mir“ (XII). Danach will ich mit abschließenden Bemerkungen die theologische Deutung von „Berlin Alexanderplatz“ ein zweites Mal aufnehmen, zunächst im Blick auf die Anthropologie (XIII), dann im Blick auf eine Urbanität und Theologie (XIV).

XI. Das Notizbuch des Schneiders

Es ist deutlich geworden, dass Döblin seine Erfahrung als Psychiater und Nervenarzt in seinen Roman einfließen ließ. Wie frappierend realitätsnah er den Aufenthalt Biberkopfs im „Irrenhaus“ in Buch beschrieben hat, erhellt aus dem Vergleich mit dem Notizbuch des psychisch kranken Schneidergesellen Hermann Otto Paterna (1870-1913(?)), das kürzlich transkribiert und veröffentlicht wurde.[22] Paterna war Schneidergeselle, der nach längerer Wanderschaft im nordostdeutschen Raum, vielleicht auch nach einer Zeit beim Militär, psychisch krank wurde. Er fiel wiederholt wegen Landstreicherei auf, musste mehrfach kurze Strafen im Gefängnis absitzen und wurde in der Folge in psychiatrischen Anstalten behandelt. In der Psychiatrischen Klinik in Heidelberg und in Emmendingen wurden Krankenakten über ihn geführt, die bis heute in den Archiven aufbewahrt werden. Paterna selbst schrieb mit stumpfem Bleistift an einem Notizbuch, einem Mittelding zwischen Tagebuch und Notizheft. Es enthält einen Lebenslauf, Briefe und Briefentwürfe, Lieder, Bilder und anderes.

Zeitgenössische Psychiater bescheinigten Paterna als Diagnose Katatonie und depressive Episoden. Auch der konservative Oberarzt in Berlin-Buch erwägt für Biberkopf die Diagnose Katatonie, damals eine Art Pauschaldiagnose für Befunde psychischer Krankheiten aller Art. Der Oberarzt bei Döblin jedoch wird von den Anhängern Freuds, den jungen Assistenzärzten überstimmt. Aber die Diagnose mit dem anderen Namen führt zu keiner anderen Therapie.

Parallel läuft zweitens das Hinübergleiten von der (klein-)kriminellen Laufbahn in die Psychiatrie. Paterna wurde mehrfach wegen Landstreicherei verurteilt, Biberkopf saß wegen Totschlag ein und geriet nach seiner Freilassung aus Tegel prompt wieder auf die schiefe Bahn: Er war an Diebstählen beteiligt und arbeitete als Zuhälter seiner Freundin. Es kann nicht darum gehen, die Schwere der Straftaten zu vergleichen, auffällig ist jedoch die Parallele, dass Polizei und Justiz bestimmte Delinquenten einfach an die Psychiatrie weiterschieben.

Eine weitere Parallele besteht in der Vorliebe für Lieder, Gedichte und Parodien. Biberkopf singt selbst, er trägt in einer Kneipe ein Gedicht vor, das er im Gefängnis gelernt hat. Paterna hat in seinem Notizbuch eine Reihe von Liedern notiert, bekannte Lieder wie „Heil dir im Siegerkranz“ oder „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ von Joseph von Eichendorff. Er hat sich offensichtlich eine Sammlung von Liedern angelegt, einzelne Strophen auch parodiert und in Ansätzen – das ist nicht ganz klar – selbst Lieder geschrieben.[23] Für Biberkopf waren die Lieder zum einen Anlass zum (gemeinsamen) Gesang, zum anderen aber auch Lebensdeutung. Immer wieder zitiert er einzelne Liedzeilen, um die Situationen und Stimmungen einordnen zu können, mit denen er konfrontiert wird. Immer wieder nimmt der Erzähler von „Berlin Alexanderplatz“ diesen Faden auf und flicht eigene Verse, Strophen ein, mit deren Hilfe er sich Brücken für die eigene Deutungsarbeit, aber auch für Abschweifungen und humoristische, ironische Passagen baut.

Paternas Krankenakten enthalten keine richtige Deutung seines Lebens. Die Ärzte, die regelmäßig Bemerkungen über ihn eintragen, haben ein Interesse daran, dass er sich ruhig und unaufgeregt, ohne zu randalieren, in den Klinikalltag einfügt. In seinem Notizbuch aber deutet Paterna sehr wohl sein eigenes Leben, zum einen mit Hilfe der erwähnten Lieder, zum anderen mit Fragmenten eines erfundenen Lebenslaufs, der in Spannung tritt zum realen Lebenslauf, wie ihn die Krankenakten ausweisen. Paterna imaginiert sich als adliger Fürstensohn mit einer intakten Familie, als Bau- und Schlossherr adeliger Herkunft. Sein Scheitern im Leben führt er auf eine Entführung durch „indische Zigeuner“ zurück, bei denen er als Jugendlicher hart arbeiten musste.

Paternas Versuche, die Brüche, Niederlagen und Zurückweisungen des realen Lebens mit Hilfe von imaginären Lebensläufen zu kompensieren, bleibt fragmentarisch und schroff. Man könnte in der Nichtübereinstimmung zwischen realem und fiktivem Lebenslauf nach den Gründen für die von anderen wahrgenommene psychische Krankheit suchen.

Biberkopf dagegen entwickelt mit Ausnahme der erwähnten Lieder keine eigenen Deutungen seines Lebens. Das erledigt sein Erzähler (und Erfinder) Döblin für ihn. Darin scheint mir eine der wenigen Schwächen dieses großartigen Romans zu liegen, dass die erzählte Geschichte des Protagonisten Biberkopf und die gedeutete Geschichte des Erzählers Döblin nicht präzise zueinander passen wollen. Biberkopf wäre gar nicht in der Lage, all die Anspielungen und Verknüpfungen des psychiatrischen Deuters Döblin zu verstehen. Paternas Notizbuch als ein Dokument zeitgenössischer Psychiatriegeschichte um die Jahrhundertwende zeigt, dass dieser Wunsch, Leben deutend zu verstehen, nicht nur von außen an ein solches Leben herangetragen wird, sondern auch intrinsisch aus den Personen selbst kommen kann, auch wenn sich eine solche Deutung nicht zu solch einem symbolischen Interpretationspalast fügt wie in „Berlin Alexanderplatz“. Dort aber klafft zwischen dem erzählten Leben Biberkopfs und den Deutungen des Erzählers eine Lücke, die nur schwer unüberwindbar erscheint.

XII. Die Nostalgie des Straßenverkäufers

Wie „Berlin Alexanderplatz“ stellt auch der neueste Roman von Orhan Pamuk, „Diese Fremdheit in mir“[24] das Verhältnis von Individuum und Metropole in den Mittelpunkt. Pamuk erzählt mehr als achtzig Jahre nach Döblin von der türkischen Millionenstadt Istanbul. Er erzählt aus dem Leben des Boza-Verkäufers Mevlut Karatas, der aus der anatolischen Provinz nach Istanbul gekommen ist. Die Erzählspanne umfasst mehrere Jahrzehnte von den achtziger Jahren bis beinahe in die Gegenwart. Die Konstellationen, große Stadt versus das Leben eines einfachen Menschen, gleichen sich also.

Wie „Berlin Alexanderplatz“ stellt auch der neueste Roman von Orhan Pamuk, „Diese Fremdheit in mir“[24] das Verhältnis von Individuum und Metropole in den Mittelpunkt. Pamuk erzählt mehr als achtzig Jahre nach Döblin von der türkischen Millionenstadt Istanbul. Er erzählt aus dem Leben des Boza-Verkäufers Mevlut Karatas, der aus der anatolischen Provinz nach Istanbul gekommen ist. Die Erzählspanne umfasst mehrere Jahrzehnte von den achtziger Jahren bis beinahe in die Gegenwart. Die Konstellationen, große Stadt versus das Leben eines einfachen Menschen, gleichen sich also.

Für Pamuk steht neben der Liebesgeschichte zwischen Mevlut und Rayiha die Stadt Istanbul im Mittelpunkt. Anders als der Mediziner Döblin hat Pamuk Architektur studiert, deswegen kann er darauf sein besonderes Augenmerk auf die Bau- und Kulturgeschichte richten:

- das Wachstum der Stadt seit den Achtzigern zu einer riesigen Metropole von mehr als 15 Millionen Einwohnern;

- die Wanderungsbewegungen aus der Provinz in die Großstadt;

- die Gecekondus genannten illegalen Bauten;

- die Korruption zwischen Bauunternehmern und Stadtverwaltung;

- die bleibend große Rolle von Familie, Familientradition, Hochzeiten und Brautwerbung;

- die Mikrowirtschaft mit ihren Straßenverkäufern, Kleinkriminellen und Imbißbesitzern;

- die ethnischen Konflikte zwischen Kurden und Türken;

- die ambivalente Rolle der Religion, die das tägliche Gebet in der Moschee und für Frauen das Kopftuch fordert;

- die Nostalgie, mit der viele Istanbuler Bürger den alten Verhältnissen in den Altstadtgassen nachtrauern.

Boza ist ein Getränk aus gegorenem Joghurt, das in diese alte Tradition Istanbuls gehört. Mevlut Karatas verkauft Boza, er arbeitet als Straßenhändler wie Franz Biberkopf gelegentlich Zeitungen und Krawatten verkaufte. Boza-Verkäufer tragen die beiden Eimer mit dem Getränk an einer langen Stange über den Schultern, weshalb viele von ihnen im Laufe der Jahre von der dauernden schweren Last einen Buckel bekommen.

Mevlut sieht bei einer Hochzeit Samiha, verliebt sich in ihre dunklen Augen und schreibt ihr drei Jahre lang Briefe, die ein Verwandter überbringt. Der aber täuscht ihn. Die Briefe gelangen alle an Samihas ältere Schwester Rayiha. Mevlut entführt seine vermeintliche Geliebte, um sie in Istanbul zu heiraten, aber diese entpuppt sich als die Schwester Samihas. Der Dulder Mevlut macht kein Aufhebens davon. Im Laufe der Jahre wächst bei dem Paar eine große Liebe, bis Rayiha bei einer misslungenen Abtreibung stirbt. Samiha hat inzwischen gegen den Willen der Eltern einen Kurden geheiratet. Als dieser ermordet wird, dauert es noch einige Jahre, bis der Witwer Mevlut und die Witwe Samiha zusammenkommen und heiraten. Sie ist sich die ganze Zeit nicht sicher, ob die Liebesbriefe wirklich an sie gerichtet waren.

Mevlut ist ein passiver, duldender Mensch. Er heiratet, ohne zu murren, die „falsche“ Frau. Er macht keinen Aufstand, als er beim Militär geschlagen wird. Er wird überfallen, aber er macht keine Anstalten, die Täter anzuzeigen oder zu stellen. Er wird betrogen, aber er will keinen Streit mit Familie und Verwandten. Die meiste Zeit handelt er nicht selbst, sondern an ihm wird gehandelt, er wird gestoßen, gezerrt, gezogen. Er schreit niemals auf. Er ist ein Gefäß. Er ist ein Dulder. Ein unpolitischer Mensch, jemand, der seine Familie liebt. Er ist nicht korrupt, und deswegen macht er in der Stadt auch kein Vermögen. Am Ende des Romans kommt er durch seine Heirat zu bescheidenem Wohlstand mit ein paar kleinen Eigentumswohnungen. Er ist religiös, aber er trinkt heimlich Raki. Er besucht einen Derwisch zu regelmäßigen religiösen Gesprächen, aber er ist kein Fundamentalist.

Die Stadt Istanbul ist demgegenüber der Moloch, der immer größer wird, der sich ausdehnt, an einigen Stellen zusammenbricht oder in sich zusammenfällt, an anderen Stellen dafür umso schlimmer wuchert. Die Stadt ist das Versprechen auf Arbeit, Geld, Wohnung, Komfort. Istanbul ist der Gegensatz zur Provinz mit ihren kleinen Dörfern, in denen wie vor Jahrhunderten Clans und Großfamilien ihre Beziehungspolitik betreiben. Mevlut kommt mit seinem Vater aus dem Dorf in die Großstadt Istanbul. Aber die Stadt kann die Erwartungen der Provinzler nicht erfüllen.

Mevlut ist ein Dulder, der eine Last trägt wie das Joch mit den Boza-Eimern. Er ist der exemplarische einfache Mann, der sich in die Stadt geflüchtet hat, um dort ein besseres Leben zu suchen. Als er merkt, dass das niemals klappen kann, ist sein Leben so gut wie vorüber. Er hat keine besonderen Erfolge feiern können, aber auch keine heftigen Tiefschläge erlebt. Die auf ihre Weise ganz tiefsinnige Liebesgeschichte mit Rayiha erweist sich als das große Ereignis in seinem Leben: nicht das Geld, nicht die Macht, nicht die Religion, sondern ganz sentimental die Liebe zu einer Frau. Dabei hätte er allen Grund gehabt, auf Rayiha wütend zu sein.

Mevlut wirft in diesem Roman gleichgültige Blicke auf seine Stadt Istanbul, samt Bevölkerungsexplosion, Korruption, Bandenkriminalität, religiösen und ethnischen Konflikten. Mevlut nimmt das zur Kenntnis, er nimmt es wahr, aber er mischt sich nicht ein. Er weicht aus, versteckt sich in seiner Familie, drückt sich, sucht Unterschlupf. So vergehen die Jahrzehnte ohne Blessuren, aber auch ohne größeren finanziellen Erfolg.

Mevlut wirft in diesem Roman gleichgültige Blicke auf seine Stadt Istanbul, samt Bevölkerungsexplosion, Korruption, Bandenkriminalität, religiösen und ethnischen Konflikten. Mevlut nimmt das zur Kenntnis, er nimmt es wahr, aber er mischt sich nicht ein. Er weicht aus, versteckt sich in seiner Familie, drückt sich, sucht Unterschlupf. So vergehen die Jahrzehnte ohne Blessuren, aber auch ohne größeren finanziellen Erfolg.