Mit Kunst ... ? |

|||

Mit Kunst lernen?Religionsdidaktische Überlegungen mit Blick auf neue Publikationen

|

|

Es ist überraschend, wie wenig eine im Religionsunterricht weit verbreitete Verfahrensweise, nämlich religiöse Themen durch den Einsatz von Werken bildender Kunst zu erschließen, bislang erforscht wurde. Ein solcher Forschungsbeitrag liegt inzwischen konfessionsübergreifend in einem von Claudia Gärtner und Andreas Brenne herausgegebenen Buch vor.[1] Darin sind Auswertungen videographierter Unterrichtsstunden mit religions- und kunstdidaktischen Grundsatzüberlegungen vereint. Komplementär dazu lässt sich das von Rita Burrichter und Claudia Gärtner zusammengetragene vielfältige Anregungspotenzial für eine „Bilddidaktik für den Religionsunterricht“ lesen.[2] Beide Bände sind für Religionsdidaktiker, die über keine eigene kunstdidaktische Expertise verfügen, aber am Gespräch über das Verhältnis von Kunst und Religionsdidaktik interessiert sind, äußerst anregend. Der Detailfülle der Studien zu diesem Verhältnis, insbesondere den empirischen Beobachtungen und didaktisch-methodischen Schlussfolgerungen in dem von Claudia Gärtner und Andreas Brenne herausgegebenen Forschungsbericht, kann ich hier nicht annähernd gerecht werden. Ich fühle mich aber zu ein paar Gedanken angeregt, die einige Aspekte des Verhältnisses von Kunst und Religionsdidaktik akzentuieren. Dabei verstehe ich hier unter Kunst vor allem bildende Kunst. Natürlich gibt es Analogien zu anderen Gegenständen ästhetischen Lernens. Bezieht man Sprachkunstwerke ein, verschiebt sich die Perspektive des Verhältnisses von Religion und Ästhetik auf signifikante Weise. Es ließen sich dann auch einige Aspekte profilieren, die bei der Einengung der religionsdidaktischen Fragestellung auf bildende Kunst abgeblendet bleiben. Ich umreiße zunächst in einigen wenigen Strichen meine religionsdidaktische Position, skizziere danach ebenfalls in eigentlich unmöglicher Kürze, wie ich das Verhältnis von Religion, Theologie und Ästhetik verstehe, bevor ich auf didaktische Fragen des Einsatzes von Werken bildender Kunst im Religionsunterricht eingehe. |

|

|

1. Meine religionsdidaktische Position

Viel stärker, als es im religionspädagogischen Diskurs derzeit gesehen wird, bedarf die Religionsdidaktik einer fundamentaltheologischen bzw. religionstheoretischen Begründung.[3] Wenn religiöse Bildung im Kontext von Allgemeinbildung verortet werden soll, gilt es, den besonderen, nicht durch andere Welterschließungsmodi substituierbaren Beitrag der Religion zum Verstehen der Welt und zum Handeln in der Welt zur Geltung zu bringen, statt den Religionsunterricht mit seiner Funktion für moralische Integration und Toleranzerziehung sozialpädagogisch zu begründen.

Der epistemische Eigensinn von Religion, jedenfalls der christlichen Religion, kommt nur dann zum Zuge, wenn Religion – wie in dem maßgeblich von Friedrich Schleiermacher formulierten neuzeitlichen Religionsverständnis – als „eigene Provinz im Gemüt“ verstanden wird, also als nicht reduzibel auf etwas anderes als sie selbst: Religion ist weder Metaphysik noch Moral.[4]

Gegenwärtig ist die Religion entweder den Missverständnissen ihrer sich für „aufgeklärt“ haltenden Verächter ausgesetzt, die sie für eine auf wissenschaftlich widerlegten Sachverhaltsbehauptungen gründende Lehre halten. Oder sie wird – vermeintlich wohlwollender – für eine Art Moralprogramm gehalten. Demgegenüber ist in religiösen Bildungsprozessen zu klären, dass es sich bei der christlichen Religion nicht um eine geoffenbarte Doktrin handelt, sondern um die Deutung eines Ereignisses. Die christliche Religion erinnert und vergegenwärtigt das Christusereignis, indem sie Leben und Geschick des Menschen Jesus als Menschwerdung Gottes deutet. Die Kommunikation der christlichen Religion ist deshalb bestimmt durch Narrativität, Metaphorizität und Performanz: Narrativität als Format des Erinnerns; Metaphorizität als Sprachform, in der sich unterschiedliche Wirklichkeitsdimensionen – Gott und Welt – verbinden; Performanz als Form des vergegenwärtigenden Vollzugs der Deutung des Christusereignisses, vornehmlich im christlichen Ritus. Das Christusereignis kann nur als Deutung kommuniziert werden, weil es, wie die Historiker wissen, niemals eindeutige, sondern immer nur mehrdeutige Ereignisse gibt. Nie bilden Erzählungen nur Gegebenes ab. Also schon deshalb, nicht erst aus Gründen, die in der poetischen Dynamik der Interferenzen von Immanenz und Transzendenz liegen, ist die christliche Religion nicht in die Eindeutigkeit feststellender Sprache zu bannen. Vielmehr gehören ihre „Vorstellungsgehalte“ und „Vollzugsformen“ zusammen.[5] Für die christliche Religion gilt die Beanspruchung eines besonderen Eigensinns weniger in einer thematischen als in einer modalen Hinsicht. Ihre Kommunikationsformen sind keineswegs äußerlich. Sie gehören deshalb konstitutiv zu den Lehr-Lernprozessen, mit denen die christliche Religion zu verstehen gegeben wird. Und zwar in einem angemessenen kognitiven Sinn[6], nicht im Sinn einer „Beheimatung“ oder der Einübung von Vollzugsformen.

Um das für die christliche Religion konstitutive Ineinander von Vollzugsformen und Vorstellungsgehalten zu verstehen zu geben, muss der Religionsunterricht zunächst seine thematischen Gegenstände im artifiziellen Raum des Unterrichts reinszenieren. Dabei kann es hilfreich sein, auch und besonders jene kulturellen Artefakte – vor allem Werke bildender Kunst und Architektur, aus methodischen Gründen in geringerem Maße Musikkunstwerke – zu thematisieren, mit denen die christliche Tradition im Laufe ihrer Geschichte im öffentlichen Raum sichtbar geworden ist und immer noch sichtbar ist. Damit ist freilich, auch wenn das nicht gering zu schätzen wäre, keine Beschränkung auf kulturgeschichtliche Themen gemeint, die grundsätzlich auch in den musischen Fächern oder im Geschichtsunterricht zur Sprache kommen könnten. Vielmehr soll am exemplarischen Beispiel dieser Traditionsbestände das Proprium der christlichen Religion erschlossen werden – mit dem, im Vergleich zur Vermittlung religiöser Erfahrungen bescheidenen, aber hinreichend anspruchsvollen Ziel der Förderung religiöser Urteilsfähigkeit; und zwar durch die Aufklärung jener weit verbreiteten Missverständnisse, nach denen die christliche Religion als eine moralische und weltanschauliche Doktrin verstanden wird, die das Fürwahrhalten von wissenschaftlich längst widerlegten Sachverhalten fordert.

Um das für die christliche Religion konstitutive Ineinander von Vollzugsformen und Vorstellungsgehalten zu verstehen zu geben, muss der Religionsunterricht zunächst seine thematischen Gegenstände im artifiziellen Raum des Unterrichts reinszenieren. Dabei kann es hilfreich sein, auch und besonders jene kulturellen Artefakte – vor allem Werke bildender Kunst und Architektur, aus methodischen Gründen in geringerem Maße Musikkunstwerke – zu thematisieren, mit denen die christliche Tradition im Laufe ihrer Geschichte im öffentlichen Raum sichtbar geworden ist und immer noch sichtbar ist. Damit ist freilich, auch wenn das nicht gering zu schätzen wäre, keine Beschränkung auf kulturgeschichtliche Themen gemeint, die grundsätzlich auch in den musischen Fächern oder im Geschichtsunterricht zur Sprache kommen könnten. Vielmehr soll am exemplarischen Beispiel dieser Traditionsbestände das Proprium der christlichen Religion erschlossen werden – mit dem, im Vergleich zur Vermittlung religiöser Erfahrungen bescheidenen, aber hinreichend anspruchsvollen Ziel der Förderung religiöser Urteilsfähigkeit; und zwar durch die Aufklärung jener weit verbreiteten Missverständnisse, nach denen die christliche Religion als eine moralische und weltanschauliche Doktrin verstanden wird, die das Fürwahrhalten von wissenschaftlich längst widerlegten Sachverhalten fordert.

2. Zum Verhältnis von Religion, Theologie und Ästhetik

Wesentliche Aspekte des Verhältnisses von Religion und Ästhetik sind damit schon angedeutet. Meinen Überlegungen ist die im neuzeitlichen Protestantismus obligatorisch gewordene Unterscheidung von Religion und Theologie vorausgesetzt.[7] Theologie musste als eine wissenschaftlich-diskursiv formatierte Lehre ausgebildet werden, in der Religion zum Zwecke ihrer Förderung – weniger zum Zwecke ihrer Normierung! – reflexiv bedacht wird, „weil allein die sprachliche Form des Ausdrucks hinreichend kontextunabhängig zu gestalten ist, um die Reinheit des Gottesbewusstseins als Deutung des schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühls zur Einsicht zu bringen“[8] – was keineswegs heißt: zu begründen. Auch Anschlüsse an andere Modi des Weltverstehens verlangen nach diskursiver Rede. Wenn Jürgen Habermas, scheinbar ganz in diesem Sinne, zur Rettung der, wie er immer wieder formuliert, „unabgegoltenen Potenziale“ der christlichen Tradition die Übersetzung religiöser Vorstellungen in säkulare Sprachformen vorschlägt, ist nun aber genau die Grenze der Übersetzbarkeit zu bedenken, die exemplarisch immer dann deutlich wird, wenn der semantische Mehrwert einer Metapher durch den Versuch ihrer diskursiven Verbegrifflichung zum Verschwinden gebracht wird.[9]

Um der „Grundlosigkeit des Glaubens“[10] willen, die mit der weltlichen Nichtnotwendigkeit Gottes[11] korrespondiert, ist die Religion der (Gründe bedenkenden) Theologie vorausgesetzt. „Theologie allgemein ist am kürzesten als diejenige Theorie zu beschreiben, welche die Theorie der Rede über Religion und die Theorie der religiösen Rede voneinander zu unterscheiden und aufeinander zu beziehen weiß.“[12] Insofern die Theologie als Wissenschaft sich in Form propositionaler Sätze äußert, muss sie sich selbst dafür durchsichtig halten, dass ihre Sprachformen von den religiösen Kommunikationsmodi affiziert bleiben, um nicht als Sachverhaltsbehauptungen missverstanden zu werden, die sie der grammatischen Form nach sind. Indem die Theologie religiöse Metaphern in propositionale und/oder assertorische Sätze transformiert, darf sie damit deren Mehrdeutigkeit nicht auslöschen. Ingolf U. Dalferth benennt „bestimmte Unbestimmtheit“ als „Denkform des Unbedingten in der christlichen Theologie“.[13] In einem nächsten Schritt wäre zu klären, wie weit die Unbestimmtheit der sprachlichen Äußerungsgestalten der Religion noch schärfer – mit Armin Nassehi – als in einem konstitutivem Sinne „inkonsistent“ zu bezeichnen ist.[14] Und es wäre zu klären, worin sich theologische Rede dann von Kunstwerken unterscheidet, denen Theodor W. Adorno mit den gleichen Worten die „Bestimmtheit des Unbestimmten“ zuschreibt.[15] Wenn Martin Seel „eine wesentliche Pointe aller ästhetischen Wahrnehmung“ darin sieht, „in der bestimmbaren die unbestimmbare Welt (zu) vernehmen“[16], dann klingt damit jene Verwandtschaft (nicht: Identität) von religiöser und ästhetischer Erfahrung an, die Friedrich Schleiermacher als das Aufscheinen des Unendlichen im Endlichen erfasst hat. Die Affinität von Ästhetik und Religion betrifft also nicht nur Darstellungsanalogien, sondern einen Wesenskern, weshalb religiöse Kommunikation immer die beiden Dimensionen von „Darstellung und Mitteilung“ zu verbinden hat.[17] Im Modus religiöser Kommunikation – als vom wissenschaftlich-theologischen Modus unterschieden – wird das Bewusstsein und das Sprachgefühl für Unbestimmtheit gegen die Reifizierungstendenzen des theologischen Diskurses wachgehalten.

Insofern geht es beim Bedenken der Beziehung zwischen Religion und Ästhetik nicht nur um Übersetzungsprobleme zwischen Bildwerken und Sprache, sondern immer auch analog um Übersetzungsprobleme zwischen Sprachkunstwerken und begrifflich-propositionaler Sprache. Daher halte ich es für präzisierungsbedürftig, wenn Reinhard Hoeps „die christliche Religion“ als „ursprünglich eine Religion des Wortes“ versteht, „die in der Verbindlichkeit von gesprochener Rede und geschriebenen Texten gründet.“[18] Im Blick auf Wort und Schrift ist zwischen lehrhaft-begrifflicher und poetisch-performativer Sprache zu unterscheiden. Narration und Metaphorik brauchen Einbildungskraft als Resonanzboden; sie evozieren, gleichsam als Brücke zur Visualität, innere Bilder, die das Erinnerungsvermögen stimulieren und stabilisieren, aber nicht auf Eindeutigkeit festlegen.

Insofern geht es beim Bedenken der Beziehung zwischen Religion und Ästhetik nicht nur um Übersetzungsprobleme zwischen Bildwerken und Sprache, sondern immer auch analog um Übersetzungsprobleme zwischen Sprachkunstwerken und begrifflich-propositionaler Sprache. Daher halte ich es für präzisierungsbedürftig, wenn Reinhard Hoeps „die christliche Religion“ als „ursprünglich eine Religion des Wortes“ versteht, „die in der Verbindlichkeit von gesprochener Rede und geschriebenen Texten gründet.“[18] Im Blick auf Wort und Schrift ist zwischen lehrhaft-begrifflicher und poetisch-performativer Sprache zu unterscheiden. Narration und Metaphorik brauchen Einbildungskraft als Resonanzboden; sie evozieren, gleichsam als Brücke zur Visualität, innere Bilder, die das Erinnerungsvermögen stimulieren und stabilisieren, aber nicht auf Eindeutigkeit festlegen.

Das „Wort ward Fleisch“ (Joh 1,16): Für den christlichen Glauben hat sich Gott nicht in einem Text geoffenbart, sondern in einem Menschen. Von „der eingefleischten Textorientierung der Wissenschaft einer Religion, die sich selbst als Schriftreligion versteht“[19], würde ich deshalb schärfer als von einer Quelle religiösen Missverstehens reden. Das Christentum ist im Gegensatz zum Islam keine „Schriftreligion“.[20] Es geht also nicht darum, den semantischen Gehalt schriftlich kodifizierter Sätze in eine – dann freilich durch eine kategoriale Differenz geprägte – Beziehung zu Kunstwerken zu setzen. Inkarnation ist das spannungsvolle und paradoxale Ineinander zweier unterschiedlicher Wirklichkeitssphären: Transzendenz in der Immanenz, die Erfahrbarkeit des Unendlichen im Endlichen. Deshalb ist „Jesus Christus“ nicht nur als Name, sondern als die christliche Grundmetapher zu verstehen. Von daher erklärt sich das Vorherrschen metaphorischer Sprache in den biblischen Schriften ebenso wie ihr überwiegend narrativer Charakter, weil in ihnen eben keine doktrinale Lehre, sondern das Ereignis der Menschwerdung Gottes gedeutet wird. Nicht nur die „Metaphorik der Bilder“ ist „unhintergehbar“[21], sondern auch die Metaphorik biblischer Texte. „Heilige Schrift“ ist die Bibel nicht als ein im lehrhaften Sinne verbindlicher Text, sondern weil sie eine Funktion im Gottesdienst hat, in dem die Erinnerung und Vergegenwärtigung des Christusereignisses eine spezifische Gestalt erhält.

Das Neue Testament führt hier im Übrigen eine Erzählweise fort, die schon im Alten Testament in den Geschichten eines Gottes anhebt, der seine Identität verweigert und damit unserem identifizierenden Denken eine scharfe Grenze zieht. Diese Geschichten versprechen uns keinen offenbaren Sinn, den wir mit unserm Verstand ergreifen und entschlüsseln könnten, sondern sie verheißen uns eine Gegenwart, die auch noch die jenseits der Denkgrenze liegenden dunklen Abgründe in ihren Segen einschließt.

Das Neue Testament führt hier im Übrigen eine Erzählweise fort, die schon im Alten Testament in den Geschichten eines Gottes anhebt, der seine Identität verweigert und damit unserem identifizierenden Denken eine scharfe Grenze zieht. Diese Geschichten versprechen uns keinen offenbaren Sinn, den wir mit unserm Verstand ergreifen und entschlüsseln könnten, sondern sie verheißen uns eine Gegenwart, die auch noch die jenseits der Denkgrenze liegenden dunklen Abgründe in ihren Segen einschließt.

Die Bibel ist umklammert von den Geschichten vom „brennenden Dornbusch“ (Ex 3) und den Emmaus-Jüngern (Lk 24). Den Jüngern beim Gang nach Emmaus erschließt sich, trotz der Textauslegung durch den Herrn Jesus selbst, die Christusbotschaft nicht im Verstehen des biblischen Textes. Beim Dornbusch wie in Emmaus geht es um eine eigenartige Dialektik von Präsenz und Entzug und damit um eine Grenzziehung der Texthermeneutik im Erzähltext selbst.

Ich bin mit Reinhard Hoeps deshalb dann einverstanden, wenn er sich gegen jene ikonographischen Deutungsverfahren wendet, die „den Bestand der Gegenstände im Bild“ zu identifizieren versuchen und „aus deren Konstellationen Bedeutungen“ erheben.[22] Die christliche Religion verspricht keinen geoffenbarten Sinn in Form einer „Bedeutung“, die als lehrbare Doktrin verstanden werden könnte. Den Sinn, auf den wir angewiesen sind, finden wir nicht, weder in Texten, noch in Bildern. Wir empfangen ihn. Nicht als einen gedanklichen Inhalt, sondern in Zuwendungen, als das Gegenwärtigsein eines liebevollen Blicks und eines tröstenden, manchmal auch eines verstörenden Wortes. Die christliche Religion verheißt eine Gegenwart: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“ (Jes 43,1) und „Ich bin bei euch alle Tage“ (Mt 28,19). Deshalb sind die „Empfindungszustände, auf die die ästhetischen oder religiösen Deutungskategorien angewandt werden, (…) immer vorsprachlicher Natur (kursiv B.D.). Sie sind nur subjektiv zugänglich, individuell, nicht mitteilbar. Erst die Anwendung der Deutungskategorien lässt ästhetische und religiöse Erfahrung als allgemeine, mitteilbare Erfahrung zustande kommen. Insofern kann man auch sagen: was als ästhetische oder religiöse Erfahrung gilt, ist wesentlich das Resultat ästhetischer und religiöser Kommunikation, des Austauschs entsprechender Wahrnehmungs- und Deutungsmuster.“[23]

Im Unterschied zu identifizierbaren Bedeutungen sperrt sich das, was ich die „Vollzugswahrheit“ der christlichen Religion nennen möchte, gegen die bloße verbale Rekonstruktion von Sinngehalten.[24] Das zeigt sich analog im Vortrag eines Gedichts oder eines Liedes. Sie muss dennoch, um dem rationalen Nötigungsdruck der wissenschaftlich-technischen Lebenswelt standhalten zu können, in irgendeiner Weise zu deren Rationalitätsstandards kognitiv in Verhältnis gesetzt werden können. Deshalb gibt es weiterhin und in der Moderne nötiger denn je eine von der Religion zu unterscheidende Theologie. Mit der Unterscheidung (nicht: der Trennung) zwischen „Präsenzkultur“ und „Bedeutungskultur“, wie sie etwa Hans Ulrich Gumbrecht vorschlägt[25], wäre an die nicht in Sachverhaltsbehauptungen aufgehende Wahrheit von performativen Sprechakten anzuschließen. Am reinsten zeigt sich in der Musik Präsenz jenseits von Sinn oder Bedeutung. Nicht von ungefähr verlangte Friedrich Schleiermacher, Religion solle nicht Gründe für unser Handeln liefern, sondern das Leben wie eine „heilige Musik“ begleiten.[26]

Was folgt aus meinen Überlegungen für den Umgang mit Kunst im Religionsunterricht?

3. Zum Umgang mit Kunst im Religionsunterricht

1. Zweckfreier Umgang mit Kunstwerken ist im Religionsunterricht nicht möglich

Dass zweckfreier Umgang mit Kunstwerken im Religionsunterricht nicht möglich ist, gilt nicht nur, weil es sich statt um Kunstunterricht um Religionsunterricht handelt, sondern auch, weil die Schule als Lernraum immer schon mit Erwartungshaltungen besetzt ist, die es erschweren, etwas um seiner selbst willen zu tun oder zu denken. Es liegt nicht so sehr an Luthers Einschätzung von Bildern als Adiaphora, wenn Bilder als didaktisch nützlich erscheinen können, sondern daran, dass sie sich dem Verzweckungs-Sog im Unterricht kaum entziehen können.[27] Mir ist nicht ganz klar, ob Claudia Gärtner mit der Frage, „inwiefern Kunstwerke in einem (…) korrelativ ausgerichteten RU ihre Autonomie wahren können und eben nicht erneut theologisch oder didaktisch verzweckt werden“[28], mit einem gewissen Bedauern falsche Erwartungen an die Korrelationsdidaktik problematisieren will. Ich stimme ihr aber zu, wenn sie an anderer Stelle betont: „Jeglicher didaktisch motivierte Umgang mit Kunst funktionalisiert oder didaktisiert diese. Eine zweckfreie Betrachtung von Kunst im Unterricht, die der genuinen Zweckfreiheit von Kunst entspräche, ist kaum denkbar.“[29] Gewiss können Kunstwerke religionsdidaktische Wirkungen über Analogieschlüsse mit religiösen Sujets entfalten, wenn sie weder mit dem falschen Anspruch eindeutiger Deutbarkeit präsentiert werden, noch mit dem Zugeständnis der Möglichkeit einer ins Willkürliche gehenden Deutungsoffenheit. Aber: Planbar ist das meines Erachtens kaum; schon gar nicht im Sinne der Operationalisierbarkeit religiöser Erfahrungen. Das gilt nicht nur – um noch einmal Claudia Gärtner zu zitieren – weil sich „das Göttliche (…) auch künstlerischen Ausdruckformen (entzieht).“[30] Der Religionsunterricht würde sich mit der Aufgabe überheben, „religiöse Erfahrungen“ – mit welchen Mitteln auch immer – intentional zu operationalisieren. Wenn es vielmehr um die Bildung von Urteilsfähigkeit auf dem Feld der Religion geht, ist m. E. zu fragen, wie dann didaktisch, also in gewisser Weise im Rahmen einer Zweck-Mittel-Relation, das Verhältnis von Kunst und religiöser Bildung bestimmt werden kann, ohne die Autonomie der Kunst, also ihren irreduziblen Eigensinn, zu missachten. Ich will diese Möglichkeit nicht ausschließen, halte sie aber für derart prekär und fragil, dass ich dafür kein didaktisches Konzept vorschlagen könnte.

Andreas Mertin erwägt die Möglichkeit, religiöse Erfahrungen mittels ästhetischer Erfahrungen zu eröffnen – „dann ist die autonome Kunst konstitutiv vorausgesetzt, weil erst sie die ästhetische Erfahrung in Gang setzt, zu der man sich dann theologisch verhalten kann.“[31] Ich bin gegenüber der didaktischen Operationalisierbarkeit dieser Option skeptisch, wenn man unter „religiösen Erfahrungen“ mehr versteht, als kognitive Einsichten in den Modus und den Sinn der Artikulationsformen religiöser Erfahrungen. Etwas Besonderes wäre die Begegnung mit Kunst im Kirchenraum, deren Qualität sich aber nicht kontextfrei in Geltung setzen lässt, sondern eben nur durch den über den Raum vermittelten Kontakt zwischen Kunst und Religion.[32] Als kunstdidaktischer Laie muss ich es offenlassen, wie weit im Kunstunterricht genuine ästhetische Erfahrungen möglich sind, insbesondere dann, wenn mit Reproduktionen gearbeitet werden muss, die der auratischen Wirkung der Originale beraubt sind.

Für eine Abblendung der Autonomie von Kunstwerken zugunsten didaktischer Zweckkalküle ist Andreas Mertin ganz unverdächtig. Er scheint es indes eher pragmatisch zu sehen, wenn er den Einsatz von Bildwerken im Religionsunterricht „nicht abwerten“ will. Er sieht darin „angesichts dessen, daß es so wenig unkonventionelle Zugänge zu religionspädagogischen Themen gibt, eine durchaus wertvolle Möglichkeit, durch Verfremdung zu religionspädagogischen Auseinandersetzungen zu kommen. Kunst ist ein fast unerschöpfliches Reservoir gesellschaftlicher Beobachtungen.“[33] Ich würde sagen, gewisse Instrumentalisierungen müssen eben in Kauf genommen werden, da es ja nicht um Kunstunterricht geht, sondern um die Inanspruchnahme von Kunst für religiöses Lernen. Dass der „Diskurs von Erziehung und Unterricht (…) den Diskurs von Bildfindung und Bildgenese (überlagert)“[34], scheint mir ebenso unvermeidlich, wie die Beobachtung, dass bezüglich der „Bildrezeption im RU (…) der Kern – das Religiöse – zunächst wenig belichtet ist. Zentral scheint das Bild an sich zu sein.“[35] Wie sollte es auch anders sein? Ebenso halte ich es für nahezu unvermeidlich, dass der Religionsunterricht im Umgang mit Bildwerken „zwischen sprachlichen und bildnerischen Diskursen (pendelt) und (…) diese auf vorliegende religiöse Wissensbestände und Problemfelder bezieht.“[36] Eine Grenze ist freilich scharf zu ziehen: Gegen die bloße Indienstnahme von Kunstwerken für die Illustration gedanklicher Gehalte, bei der die Analogien von Ästhetik und Religion zum Zwecke des Verstehens von Religion ganz verschlossen bleiben.

2. Nichtbeliebiger Umgang mit Mehrdeutigkeit

Die Beobachtung von Claudia Gärtner, dass Bilder im Religionsunterricht „zu einem besonders subjektiv ausgeprägten Nachdenken und Erkennen verleiten, das vom hermeneutischen Anspruch der SuS her überhaupt keine intersubjektive Plausibilität, geschweige denn objektiven Erkenntnisanspruch besitzen will“[37], ist mir nicht nur aus schulischen Unterrichtserfahrungen vertraut, sondern auch aus der Seminararbeit mit Studierenden. Es macht eben den fatalen Reiz von Bildern im Unterricht aus, dass jeder in sie „hineininterpretieren“ zu können meint, was er will.[38] Dass ästhetische Urteile, anders als es Kant in der „Kritik der Urteilskraft“ gezeigt hat, beliebig sind, ist ein weit verbreitetes Missverständnis, das in der Schule als die Kehrseite eines allgegenwärtigen Vereindeutigungszwangs nur bestätigt wird. Schwer hat es dagegen der nichtbeliebige Umgang mit Mehrdeutigkeit, den ich für eine Grundmaxime nicht nur im Umgang mit Kunst, nicht nur im Religionsunterricht, sondern im Bildungsprozess generell halte. Es erschwert das Problem zusätzlich, wenn Bildbedeutungen, wie Andreas Brenne feststellt, „nicht mehr im Rückgriff auf ikonologische Traditionen begrifflich festgeschrieben, sondern situativ verhandelt“ werden, weil sich der „Bildgebrauch performativ verändert“ hat, und weil die für die Gegenwart „signifikante“ „mediale Hybridisierung von Bildzeichen (…) von Kindern bruchlos hingenommen (wird).“[39] Das „ernüchternde Ergebnis“, dass der „Lerngewinn“ im Umgang mit Bildern im Religionsunterricht „eher gering“ ist[40], ist nicht wirklich überraschend.

Wenn es bilddidaktisch darum geht, „hermeneutische und didaktische Verfahren zu entwickeln, die insbesondere auf die Verbindung von Bildanalyse und Bilddeutung, auf die Verknüpfung von Bildgestalt und Bildgehalt ausgerichtet sind“[41], wird dafür kunstdidaktische Expertise gebraucht. Aber nur in einem Religionsunterricht, der ambiguitätsdidaktisch verstanden und gestaltet wird, hat auch die Mehrdeutigkeit von Kunstwerken die Chance, nicht als Lizenz zur Deutungsbeliebigkeit missverstanden zu werden. Und vielleicht ließe sich sagen, dass nur durch die Achtung vor der Autonomie von Kunstwerken zugleich gelernt werden kann, was den Eigensinn von Religion gegenüber anderen Modi des Weltverstehens und des Weltumgangs ausmacht. Jedenfalls liegt diese Analogie nahe, weil „auch der theologische und spirituelle Gehalt des Kunstwerks immer nur in und vermittels seiner Gestalt gegeben ist.“[42]

Andreas Brenne plädiert dafür, dass „Wort und Bild weiterhin notwendige Bestandteile eines christlichen RUs“ sein sollen, „aber im Sinne einer beständigen Verhandlung. Auf den Punkt gebracht, geht es um eine Abkehr vom ‚wissenden Sehen‘ hin zum ‚sehenden Sehen‘.“[43] Schwer tue ich mich mit seiner Problemanzeige, „wissendes Sehen“ laufe „heute ins Leere“, weil „die begrifflichen Konzepte nicht erkannt werden können und lediglich temporäre Gültigkeit aufweisen. Dies nicht nur, weil sie nicht mehr vermittelt werden, sondern weil eine begrifflich fundierte Bildung generell einer performativ und kollektivistisch ausgerichteten Bildung gewichen ist.“[44] Ich würde hier eher den fatalen Umstand verantwortlich machen, dass einer Schule, die zur Dienstleistungsagentur für den Arbeitsmarkt mutiert, alles zum reproduzierbaren und evaluierbaren Unterrichtsstoff wird, und sie sich so an der fatalen Faszination einer vollständigen Erfassbarkeit der Welt mittels Tatsachenwissen beteiligt. Eben deshalb spielen in ihren Geltungshierarchien musisch-ästhetische und religiöse Weltzugänge eine immer geringere Rolle. Die Übersetzungsproblematik zwischen religiösen Sprachspielen und säkularem Diskurs, wie Jürgen Habermas sie m. E. zu schnell überspringt, kann unter diesen Bedingungen kaum angemessen bedacht werden.

Hier, und in der bilddidaktischen Überforderung der Lehrpersonen, scheint mir der wesentliche Grund dafür zu liegen, dass nicht nur eine „kognitive Überfrachtung des unterrichtlichen Umgangs mit Bildern“ zu beobachten ist, sondern „nicht wenige Unterrichtsprozesse mit Bildern dadurch unter Druck zu geraten (scheinen), dass den besprochenen Bildern spätestens zum Ende der Unterrichtseinheit eine sprachlich fixierte Bedeutung zugeordnet werden soll.“[45] Es ist demgegenüber ja gerade dem Umstand, „dass das Bild nicht umstandslos in Wort und Begriff rückübersetzt werden kann, (…) auch methodisch Rechnung zu tragen.“[46] Ich stimme zu, dass sich der Unterricht gegen die – so Reinhard Hoeps im Anschluss an Susan Sonntag – „Fixierung auf die ‚Entschlüsselung‘ von Inhalten“ hin zu den „Seherfahrung stiftenden Elementen in der ‚Form‘ der Werke“ öffnen muss. Das wird freilich nur gelingen, wenn das im Religionsunterricht, der kein Kunstunterricht ist, nicht als bilddidaktisches Sonderproblem verhandelt wird. Es ist die genuine Aufgabe des Religionsunterrichts selbst, Gehalt und Gestalt religiöser Kommunikationsmodi als vermittelt zu erschließen: oder, anders gesagt: die konstitutive Medialität christlicher Religion zu erschließen.

Im Anschluss an die bild- und religionsdidaktischen Überlegungen von Alex Stock und Günter Lange bemerkt Reinhard Hoeps, dass auch dann, wenn „die Möglichkeiten der Bildsprache in ihrer theologischen Relevanz (…) weit über die bloße Illustration von Texten hinausgehen“, die Bilder doch an den sprachlichen Diskurs anschließbar und in ihn übersetzbar bleiben sollen. „Bildwerke, die auf solche Schnittstellen verzichten, können für den theologischen Diskurs allenfalls indirekt bedeutsam sein. ‚In ihrer stillen Präsenz können Bilder nur an den Grenzen der Theologie erscheinen, dort wo sie sich nicht selbst begründen und vollenden kann‘.“[47]

Es dürfte angesichts meiner Skepsis gegen die Religion als Sinngenerator nicht überraschen, wenn ich der analogen Aussage von Maike Aden zustimmen möchte, dass die Zuschreibung von „Bedeutung (…) das Bild (…) nie ganz (trifft), ja, sie kann es sogar verdecken“: „Das Bild funktioniert als ästhetisch-ikonische Logik, während Bedeutung eine außerästhetisch-diskursive Zuschreibung ist.“[48] Gewiss: „Werden Bilder (…) auf spezifische Vorstellungen und Bedeutungen festgelegt, werden sie anästhetisiert.“[49] Aber gerade darin, dass auch Religion nicht in „Bedeutungen“ aufgeht, besteht die – eben nicht nur „vermeintliche“[50] – Ähnlichkeit der religiösen und der ästhetischen Erfahrung.

Für den Religionsunterricht wie für den Kunstunterricht gleichermaßen, aber auch z.B. für den Literaturunterricht gilt die drängende Frage: „Was passiert mit jenen Kunsterfahrungen, die vom didaktischen Zweck wegführen, uneindeutig sind und verwirren?“[51] Ich würde aber zwischen „Uneindeutigkeit“ und „Verwirrung“ unterscheiden. Um, wie es Thomas Ziehe einmal formuliert hat, „wohl dosierte Fremdheiten“[52] kommt kein bildender Unterricht herum. Die Ambiguitäten jeder nicht-digitalen, insbesondere aber auch religiöser Kommunikation, schieben sich immer vor die Intention fest formulierbarer Lernziele. So wenig aber Lernprozesse, insbesondere religiöse Lernprozesse, der Verfügungsmacht der Unterrichtenden unterliegen und auf klare (eindeutige!) Lernziele hin operationalisiert werden können, so sehr sind die für jedes Lernen konstitutiven kognitiven Dissonanzen in der Balance mit Orientierungsangeboten zu halten, die der unvermeidlichen Verunsicherung entgegenwirken. Es geht immer auch um das didaktische Bemühen, das (partielle oder temporäre) Nichtverstehen erträglich zu machen.

Ich schließe an diese Überlegungen eine lernpsychologische Vermutung an: Es sind insbesondere figurative Kunstwerke, die auf einen außer ihnen selbst liegenden Sinn zu verweisen scheinen – so, als wenn sich, semiotisch gesprochen, ein Signifikant auf einen Referenten bezöge; und es wird nach meiner Beobachtung insbesondere von Schülern im Sekundarstufenalter für schlechte Kunst (gleichsam Kunst ohne das alltagsprachlich-sprichwörtliche „Können“) gehalten, wenn diese Beziehung nicht zu erkennen ist.[53] Entsprechend schwer tun sie sich oft mit sog. „abstrakten“ Bildwerken, deren Unbestimmtheit am ehesten als „religionsaffin“ gelten kann, die aber bilddidaktisch nach meiner Vermutung die größten Probleme aufwirft. Oft ist zu beobachten, dass kleine Kinder im Grundschulalter sich viel leichter auf den Eigensinn abstrakter Kunstwerke einlassen.[54] Ich vermute, bei älteren Schülern ist bei der Entwicklung der ästhetischen Urteilsfähigkeit eine Art Übergangsphase anzunehmen, analog zum Übergang zwischen „erster“ und „zweiter Naivität“, wie ihn Paul Ricoeur für die religiöse Entwicklung veranschlagt. Es gibt dabei eine Art Zwischenstadium, in dem Naivität zugunsten eines vermeintlichen Realitätssinns ausgeschaltet ist.[55] Wir wissen, dass leider viele Erwachsene diesen Übergang niemals vollziehen.

3. Kunstwerke im Dienst der Visualisierung der Deutungsoffenheit biblischer Texte und christlicher Überlieferungsgehalte

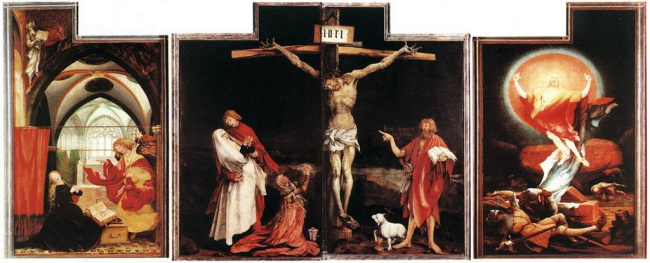

Zum Schluss will ich nur knapp andeuten, worin ich eine vergleichsweise bescheidene, dafür aber didaktisch relativ leicht zu handhabende Möglichkeit für den Einsatz von Kunstwerken im Religionsunterricht sehe. Ich würde, falls nicht ganz ausnahmsweise Bedingungen für eine ästhetisch förderliche Lernatmosphäre vorlägen, alles vermeiden, was Erwartungen an religiöse „Erfahrungen“ vermittels bildender Kunst einschließt. Ich würde, um die genannten Übersetzungsprobleme zwar nicht zu umgehen, aber besser zu verstehen zu geben, Kunstwerke immer in bestimmten Konstellationen inszenieren – in der Konstellation mehrerer, mindestens zweier Kunstwerke oder der Konstellation von Bildwerk und Erzählung. Und zwar nicht in illustrativer Absicht, sondern um ästhetische Analogien zur Deutungsarbeit an religiösen Themen und Gegenständen aufzuzeigen.[56] Wenn z.B. die höchst unterschiedlichen Versuche gezeigt werden, mit denen Rembrandt die Emmaus-Szene immer wieder neu umkreiste, um den undarstellbaren Augenblick zu erfassen, in dem Präsenz und Entzug zusammenfallen, kann damit die offene Deutungsarbeit an der Erzählung, die als Lesartenproduktion ohnehin stattfindet, sinnlich abgestützt werden.[57] Gleiches wäre im Kontext der Passions- und Ostergeschichten denkbar, wenn der Isenheimer Altar mit der „Hommage an Meister Mathis“ konfrontiert wird, in der Günter Scharein die auf drastisch figurative Art verstörende Darstellung Grünewalds mit der Konfrontation durch die Abstraktion irisierender Farbspiele irritierend kontrastiert.[58]

Das von Claudia Gärtner analysierte Beispiel der Inszenierung eines Dialogs zwischen dem Papst und Michelangelo über die Fresken der Sixtinischen Kapelle[59] scheint mir in die ähnliche Richtung einer Art „Konstellationsdidaktik“ zu gehen.

Für diesen hier vorgeschlagenen – wie gesagt: aus guten Gründen bescheidenen – Weg der Ingebrauchnahme von Werken bildender Kunst im Religionsunterricht bietet das Buch von Rita Burrichter und Claudia Gärtner nicht nur eine Fülle praktischer Anregungen, sondern zugleich eine Fülle klug ausgewählter Kunstwerke.

4. Anmerkungen

[1] Gärtner, Claudia / Brenne, Andreas (Hg.): Kunst im Religionsunterricht – Funktion und Wirkung. Entwicklung und Erprobung empirischer Verfahren, Stuttgart 2015. Das Buch versammelt Beiträge aus theologischer, religionspädagogischer und kunstdidaktischer Sicht von Maike Aden, Andreas Brenne, Rita Burrichter, Claudia Gärtner, Reinhard Hoeps, Guido Hunze, Ruppe Koselleck, Günter Lange, Silke Leonhard, Mareike Philipp und Vier Pirker. Im Zentrum stehen, nach grundlegenden theoretischen „Hinführungen“, empirische Studien zum Gebrauch von Kunstwerken im Religionsunterricht. In einem „religionspädagogischen Fazit“ von Claudia Gärtner und einem „kunstpädagogischen Fazit“ von Andreas Brenne wird eine „Bilanz“ gezogen.

[2] Burrichter, Rita / Claudia Gärtner: Mit Bildern lernen. Eine Bilddidaktik für den Religionsunterricht, München 2014. In drei großen Kapiteln (I. „Bilddidaktische Grundfragen“, II. „Bildtheologische Grundfragen“, III. „Lernorte“) werden bilddidaktische Fragen mit Bezug auf eine Vielfalt von Kunstwerken aller Epochen erörtert.

[3] Vgl. Dressler, Bernhard: Religions-Pädagogik. Bestandsaufnahme und Perspektiven einer theologischen Disziplin. In: ThLZ 11/2014, 1257-1274; ders., Die Herausforderungen der Religionslehrerbildung und das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Theologie. In: Heller, Thomas / Wermke, Michael (Hg.): Universitäre Religionslehrerbildung zwischen Berufsfeld- und Wissenschaftsbezug, Leipzig 2013, 45-55.

[4] Ob und inwieweit diese Pointe von Schleiermachers „Reden über die Religion“ auch für andere als die christliche Religion gilt, bedürfte einer eigenen genaueren Erörterung.

[5] Korsch, Dietrich: Theologie. In: Gräb, Wilhelm / Weyel, Birgit (Hg.): Handbuch Praktische Theologie, Gütersloh 2007, 835.

[6] Ich mache mir die von Rudolf Englert zu Recht vorgetragenen Klage zu eigen, dass der Religionsunterricht zu selten „zu denken“ gebe; vgl. Englert, Rudolf: Religion gibt zu denken. Eine Religionsdidaktik in 19 Lehrstücken, München 2013.

[7] Ich führe diese Unterscheidung näher aus in: Warum und auf welche Weise Religionspädagogik als Theologie zu betreiben ist. Überlegungen zur Theologizität der Religionspädagogik. In: Schlag, Thomas / Suhner, Jasmine (Hg.): Theologie und religiöse Bildung. Bildungstheoretische Perspektiven zur Theologizität der Religionspädagogik, Stuttgart 2016 (im Erscheinen); vgl. auch Laube, Martin: Die Unterscheidung von Theologie und Religion. In: ZThK 4/2015, 449-467.

[8] Korsch, Dietrich: Gelebte und gelehrte Religion in Kirche und Schule. In: ZPT 1/2003, 33.

[9] Vgl. neben vielen anderen Publikationen: Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt/M. 2005.

[10] Wittgenstein, Ludwig: Über Gewissheit, Frankfurt/M. 1970, § 166, 59.

[11] Jüngel, Eberhard: Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 82010, 77 f. u.ö.

[12] Meyer-Blanck, Michael: Praktische Theologie und Religion. In: Grethlein, Christian / Schwier, Helmut: (Hg.), Praktische Theologie. Eine Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007, 357.

[13] Dalferth, Ingolf U.: Bestimmte Unbestimmtheit. Zur Denkform des Unbedingten in der christlichen Theologie. In: ThLZ 1/2014, 3-36.

[14] Vgl. dazu: Dressler, Bernhard: Inkonsistenz und Authentizität. Ein neues religiöses Bildungsdilemma? Bildungstheoretische Überlegungen zu Armin Nassehis religionssoziologischen Beobachtungen. In: ZPT 2/2012, 121-135.

[15] Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie, Frankfurt/M. 1973, 188

[16] Seel, Martin: Aktive Passivität. Über den Spielraum des Denkens, Handelns und anderer Künste, Frankfurt/M. 102.

[17] Friedrich Schleiermacher hat den von ihm für den Gottesdienst geltend gemachten Zusammenhang von Darstellung und Mitteilung des christlichen Glaubens auch im Blick auf den kirchlichen Unterricht ins Spiel gebracht mit der Bemerkung, dass „im Unterricht selbst die darstellende Mitteilung und die mittheilende Darstellung sein muss, die im Cultus ist, aber auf eine auf die Beschaffenheit der Kinder sich beziehende Weise und keineswegs unter der Form des Cultus.“ (Ders.: Praktische Theologie, Berlin/New York 1983; R. d. A. 1850).

[18] Hoeps, Reinhard: Diesseits und jenseits des Bedeutungsträgers. Zur Frage nach den Funktionen von Kunst im Religionsunterricht. In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 44.

[19] Ebd.

[20] Ich würde deshalb das Christentum auch nicht zu den „textorientierten Buchreligionen“ rechnen (so Aden, Maike / Brenne, Andreas: „Du sollst Dir kein Bildnis machen“. Über die Verwendung von Kunstwerken im Kontext von Religiom. In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 32). Zur Frage des Schriftprinzips grundsätzlich: Nordhofen, Eckhard: Idolatrie und Grapholatrie. Eine Medienkonkurrenz der monotheistischen Religionen und Konfessionen. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 791 (4/2015), 18-30.

[21] Hoeps, Reinhard, a.a.O., 45.

[22] Ebd.

[23] Gräb, Wilhelm: Kunst und Religion in der Moderne. Thesen zum Verhältnis von ästhetischer und religiöser Erfahrung. In: Herrmann, Jörg / Mertin, Andreas / Valtink, Eveline (Hg.): Die Gegenwart der Kunst, München 1998, 57-72, hier: 67.

[24] Man könnte fragen, ob es dem methodischen Sog verbalsprachlicher Erörterung im Konzept der sog. „Kindertheologie“ entspricht, wenn Mirjam Zimmermann dafür plädiert, vor der Deutung eines Bildes durch Kinder im Religionsunterricht müsse „die didaktische Intention des Bildes (…) analysiert werden“; siehe: dies., Gibt es spezifische Methoden der Kinder- und Jugendtheologie? In: JaBuKi 14, 19-35; hier S. 26f. Ähnlich Christina Kalloch: Sie erörtert unter der Zwischenüberschrift „‘Was der Maler sagen will‘ – Kunstbilder als Medium theologischer Gespräche“, dass „Perspektivenübernahme“ (hier in Bezug auf figurative Bilder) auf die Frage hinauslaufe: „Was will der Maler zum Ausdruck bringen?“; dies., Theologisieren mit Kunstbildern. In: JaBuKi 14, 71-81, hier 79f.

[25] Gumbrecht, Hans Ulrich: Präsenz, Berlin 2012. Vgl. auch Seel, Martin: Ästhetik des Erscheinens, München 2000. Seel bezieht sich auf den §1 der Kant’schen „Kritik der Urteilskraft“: „Das ästhetische Interesse beruht auf dem Verlangen, der Gegenwart des eigenen Daseins wahrnehmend inne zu sein (. . .) Ohne ästhetisches Bewußtsein ist kein Bewußtsein der eigenen Gegenwart möglich . . . ein Sinn für das Hier und Jetzt des eigenen Lebens.“

[26] Schleiermacher, Friedrich: Reden über die Religion [1799], Ausgabe von R. Otto, Göttingen 71991, 60.

[27] Vgl. mit etwas anderer Gewichtung: Hoeps, Reinhard, a.a.O., 40. Ähnlich auch Aden, Maike / Brenne, Andreas, a.a.O., 34f.

[28] Gärtner, Claudia: Mit Bildern lässt sich besser lernen!? Die Frage nach der Funktion und Wirkung von Bildern im Religionsunterricht aus religionspädagogischer Perspektive. In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 19.

[29] Gärtner, Claudia: „An die Kunst glauben“!? Chancen und Grenzen des Umgangs mit Kunst im Religionsunterricht. In: Loccumer Pelikan 3/2014, 104.

[30] Ebd.

[31] Mertin, Andreas: Eine protestantische Sicht auf die Kunst. Zehn Grund-Sätze; http://www. theomag.de /77/ am391.htm, 7.

[32] Vgl. hierzu die folgenden Abschnitte in Burrichter, Rita / Gärtner, Claudia: Mit Bildern lernen, a.a.O.: II14. „‚So geht Kirche!‘ Bilder im Kirchenraum als lehrhafte Verkündigung“ (88ff.); II15. „ Offene Deutungsangebote. Perspektiven der Gegenwartskunst im liturgischen Raum“ (92ff.): III.F „Zutritt nicht nur für Gläubige. Kunstwerke im Kirchenraum zwischen Andacht und Nachdenken, zwischen Dialog und Herausforderung“ (234ff.).

[33] Mertin, Andreas: Drommetenrot! Der Konflikt von epiphaner Kunst und Symboldidaktik. In: Dressler, Bernhard (Hg.): Symbole und Metaphern. Beiträge zu einer kritischen Bestandsaufnahme der Symboldidaktik, Arbeitshilfen Gymnasium 6, RPI Loccum 1995, 66. Nebenbei zeigt sich: Die hier erörterte Thematik ist nicht ganz neu.

[34] Brenne, Andreas: „Ins Bild gesetzt“. Zum Problem der Referenz im Bilddiskurs des Religionsunterrichts in der Grundschule. In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 71.

[35] Brenne, Andreas: a.a.O., 69.

[36] Brenne, Andreas, a.a.O., 70.

[37] Gärtner, Claudia: „Bei Bildern hat jeder andere und eigene Wahrnehmungen“. Was und wie lernen Schüler/ -innen, wenn sie Bilder im Religionsunterricht erschließen? In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 98.

[38] Gärtner, Claudia, a.a.O., 105.

[39] Brenne, Andreas: a.a.O., 75. Freilich sind die begrifflichen Festschreibungen nicht weniger problematisch.

[40] Gärtner, Claudia, a.a.O., 103.

[41] A.a.O., 105.

[42] Burrichter, Rita: „Das habe ich so noch nicht gesehen!“ Zum didaktischen Potenzial von Bildern der Kunst. In: Burrichter / Gärtner: Mit Bildern lernen, a.a.O., 19 (Kursivierung im Orig.).

[43] Brenne, Andreas, a.a.O., 76, mit Bezug auf eine von Max Imdahl vorgeschlagene Unterscheidung.

[44] Ebd.

[45] Hoeps, Reinhard, a.a.O., 43f.

[46] Burrichter, Rita, a.a.O., 21.

[47] Hoeps, Reinhard, a.a.O., 43. Hoeps zitiert Alex Stock, Ist die bildende Kunst ein locus theologicus? In: Ders. (Hg.), Wozu Bilder im Christentum? Beiträge zur theologischen Kunsttheorie, St. Ottilien 1990, 178.

[48] Aden, Maike: Die Sichtbarmachung und Reflexion unserer Konstruktionen über religiöse Bilder im Ästhetischen Forschungsalbum. In: Gärtner / Brenne (Hg.), a.a.O., 228.

[49] Aden, Maike, a.a.O., 230.

[50] Ebd.

[51] Aden, Maike / Brenne, Andreas, a.a.O., 33.

[52] Ziehe, Thomas: Überbrückungsarbeit. Womit Lehrkräfte heute zurechtkommen müssen. In: Pädagogik 2/2001, 8-12.

[53] Diese Beobachtung teilt auch Claudia Gärtner mit: Schüler finden eine Darstellung Herbert Falkens von Jakobs Kampf am Jabbok „nicht gut“, weil der Künstler „das viel deutlicher (hätte) darstellen sollen.“ (Gärtner, Claudia: „Bei Bildern…“, a.a.O., 94)

[54] Vgl. hierzu auch den Abschnitt „I 9. Wie nehmen Kinder Bilder wahr? Altersspezifische Bilderschließung“, in Burrichter / Gärtner: Mit Bildern lernen, a.a.O., 60-63. Dort auch das Beispiel, wie Grundschulkinder auf einem nichtfigürlichen, mit stark expressiver Form- und Farbgebung gestalteten Kunstwerk von Asger Jorn mit dem Titel „Geliebte Viecher in der Nacht“ reagieren: Entgegen der Annahme stufenförmig angelegter Entwicklungstheorien „entdeckten die Kinder (…) begeistert unzählige Tiere und Gestalten in dem Gemälde, niemand beklagte eine mangelnde Realitätstreue“ (61).

[55] Vgl. hierzu: „‚Ein schwieriges Alter für Kunst!?‘ Umgang mit Kunstwerken im Horizont von Identitätsbildung in der Sekundarstufe I“, in: Burrichter / Gärtner: Mit Bilder lernen, a.a.O., (Kap. III.B ),192ff. Angesichts der großen Heterogenität im ästhetischen Urteilsvermögen sind in auch in dieser Frage, das betonen die Autorinnen, keine stufentheoretischen entwicklungspsychologischen Schematisierungen möglich.

[56] Einen Sonderfall bilden m. E. die als Illustrationen intendierten Kunstwerke, bei denen freilich von großen Diskrepanzen in der ästhetischen Qualität auszugehen ist. Vgl. hierzu: „ Neue Perspektiven auf eine wohlbekannte Erzählung“: „Die Kunst der Illustration: Den Text erhellen“, in: Burrichter / Gärtner: Mit Bildern lernen, a.a.O., (Kap I.4), 34ff.

[57] Man könnte z. B. Rembrandts Versuche an der Grenze figurativer Darstellung zusätzlich ins Gespräch bringen mit Alfred Hrdlickas Tableau „Emmaus-Abendmahl-Ostern“ aus dem „Plötzenseer Totentanz“ von 1972.

[58] Einen entsprechenden Vorschlag hierzu hat schon vor über zwei Jahrzehnten Andreas Mertin ausgeführt; vgl. ders.: Drommetenrot!, a.a.O., 71ff.

[59] Gärtner, Claudia: „Bei Bildern hat jeder andere und eigene Wahrnehmungen“, a.a.O., 100f.

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/104/bd1.htm

© Bernard Dressler, 2016