Eine Re-Lektüre

Andreas Mertin

„Reste, Wiedergänger, Gespenster, umherirrend in Zwischenreichen, weder lebendig noch tot, weder sinnlich noch intelligibel, weder anwesend noch abwesend, eher schon präsent in einer Anwesenheit, die den verstörenden Eindruck einer Abwesenheit erzeugt, abwesend in einer Absenz, von der eine lastende Fülle ausstrahlt, die den sie taxierenden Blick gefangen nimmt, völlig vereinnahmt ...“ (Sarah Kofman)

Die aktuelle Ausgabe des Magazins tà katoptrizómena handelt von Wiedergängern - insbesondere im Kontext von Filmen und Medien. Dieser Text versucht deutlich zu machen, warum die Frage der „Wiedergänger“ eine zentrale Frage auch der abendländischen Kunst ist und deshalb ins Zentrum der Themenstellungen dieses Magazins gehört.

Die aktuelle Ausgabe des Magazins tà katoptrizómena handelt von Wiedergängern - insbesondere im Kontext von Filmen und Medien. Dieser Text versucht deutlich zu machen, warum die Frage der „Wiedergänger“ eine zentrale Frage auch der abendländischen Kunst ist und deshalb ins Zentrum der Themenstellungen dieses Magazins gehört.

Der Hebel, mit der diese Erkenntnis befördert werden soll, ist Sarah Kofmans (1934-1994) erstmals 1985 in der Editions Galilée erschienenes Buch „Mélancolie de l’art“, deutsch zuerst 1986 als Band 9 der Edition Passagen in der Übersetzung von Birgit Wagner erschienen und von Peter Engelmann herausgegeben. Inzwischen liegt der Text in einer überarbeiteten Auflage vor:

Kofman, Sarah (2008): Melancholie der Kunst. 3., überarb. Aufl. Hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen (Edition Passagen).

Kofman, Sarah (2008): Melancholie der Kunst. 3., überarb. Aufl. Hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen (Edition Passagen).

Das Buch besteht aus vier Essais, von denen uns im Folgenden vor allem der erste, dem Buch seinen Titel gebende interessiert. Was Kofman in diesem Essay umtreibt, ist die Frage, wie man über Kunst schreiben, ja aus ihr eine philosophische Frage machen kann, ohne sofort die Kunst wieder dem Logos und der Wahrheit unterzuordnen.

Und was ist das fortdauernd Verstörende an der Kunst, das, was uns trotz aller befriedenden Kategorisierungen immer wieder in Unruhe versetzt, nicht zur Ruhe kommen lässt?

M.a.W.: Was macht Kunst zum Wiedergänger?

I – Die Aufhebung der Kunst

Sarah Kofman erarbeitet das Thema in fünf Schritten. Sie setzt ein mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel und seinen Überlegungen zur Entwicklungsgeschichte der Kunst. Für Hegel, so schreibt Kofman, sei die Kunst ein Entwicklungsmoment des Geistes, das seine Erfüllung und Aufhebung in der Religion findet. Kunst ist das sinnliche Scheinen des Geistes: „Auf der untersten Stufe befindet sich die Architektur, ... eine symbolische Kunst, die sich mit einer einfachen Anspielung auf den Geist begnügt ... Auf dem Gipfel der Hierarchie steht die Dichtung, die geistige Kunst ... zugleich ihr Ende: Wenn die Form als Materie völlig zugunsten ihres Werts an geistiger Ausdrucksfähigkeit vergeht, dann verschwindet die Kunst als solche“ [11f.].

Kunst ist bei Hegel nicht als eigenständiges System, also autonom, gedacht, sondern vor allem als Verweis auf etwas Anderen, nicht Präsentes. „Jede Kunst jeder beliebigen hierarchischen Stufe drückt also mehr oder minder adäquat, mehr oder minder geistig den Geist aus ... ihr Zweck ... ist es, Spiegel des Geistes, sein Doppel- oder Wiedergänger zu sein und in uns ein Echo des Geistes zu erwecken“ [13f.]. Die Kunst hält durch ihre Präsenz etwas im Bewusstsein, was nicht präsent, also abwesend ist. „In einer solchen Perspektive ist es die Krönung der Kunst, sich selbst als Kunst in Vergessenheit zu bringen, um den Geist, der in der Natur entfremdet ist, erscheinen zu lassen“ [14]. Der „Zombie“ ist hier eine zwar gegenüber dem Geist defizitäre, nicht aber eine negative Gestalt, ein „Memory“ an etwas anderes, unentbehrlich dann, wenn das Andere nicht unmittelbar greifbar und erkennbar ist. Aber seine Aufgabe ruht nicht in sich, hat keinen Selbstzweck, sondern dient dem Geist, der ihn beherrscht.

Kunst ist bei Hegel nicht als eigenständiges System, also autonom, gedacht, sondern vor allem als Verweis auf etwas Anderen, nicht Präsentes. „Jede Kunst jeder beliebigen hierarchischen Stufe drückt also mehr oder minder adäquat, mehr oder minder geistig den Geist aus ... ihr Zweck ... ist es, Spiegel des Geistes, sein Doppel- oder Wiedergänger zu sein und in uns ein Echo des Geistes zu erwecken“ [13f.]. Die Kunst hält durch ihre Präsenz etwas im Bewusstsein, was nicht präsent, also abwesend ist. „In einer solchen Perspektive ist es die Krönung der Kunst, sich selbst als Kunst in Vergessenheit zu bringen, um den Geist, der in der Natur entfremdet ist, erscheinen zu lassen“ [14]. Der „Zombie“ ist hier eine zwar gegenüber dem Geist defizitäre, nicht aber eine negative Gestalt, ein „Memory“ an etwas anderes, unentbehrlich dann, wenn das Andere nicht unmittelbar greifbar und erkennbar ist. Aber seine Aufgabe ruht nicht in sich, hat keinen Selbstzweck, sondern dient dem Geist, der ihn beherrscht.

Nebenbei bemerkt: Folgt man dieser Logik, dann sind diejenigen, denen Kunst gehört, „Besitzer eines Totengeistes“ (wie es 1. Sam 28, 7 so schön beschreibt), und Museen sind bewusst organisierte Sammelstellen der Totengeister, die eine Ordnung nach der Bedeutung erstellen, die die Totengeister für uns haben. Beat Wyss hat das für Hegel in seinem Buch „Trauer der Vollendung“ so beschrieben: „Hegel dachte, über seiner Zeit wölbe sich die Abendröte. Der Mensch war mit seiner Geschichte alt geworden und konnte jetzt auf ein langes Tagwerk zurückblicken. In der Dämmerung lagen vor ihm, ausgebreitet in die Ferne von Jahrtausenden, eine vollständige Sammlung der Weltkunst. Jedes Werk stellte eine versteinerte Form des Bewusstseins dar, welches die Menschheit zurückgelassen hatte auf ihrer langen Wanderung zu sich selbst. ... [Es] bildete gleichsam das imaginäre Museum des Weltgeistes. In Gedanken gefasst barg es die bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten. Ihre Aufstellung erfolgte nach chronologischen Gesichtspunkten. Während der Betrachter den historischen Reigen verfolgte, erkannte er im allmählichen Wechsel der Kunstform das einwohnende Gesetz: den Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit'.“

Nebenbei bemerkt: Folgt man dieser Logik, dann sind diejenigen, denen Kunst gehört, „Besitzer eines Totengeistes“ (wie es 1. Sam 28, 7 so schön beschreibt), und Museen sind bewusst organisierte Sammelstellen der Totengeister, die eine Ordnung nach der Bedeutung erstellen, die die Totengeister für uns haben. Beat Wyss hat das für Hegel in seinem Buch „Trauer der Vollendung“ so beschrieben: „Hegel dachte, über seiner Zeit wölbe sich die Abendröte. Der Mensch war mit seiner Geschichte alt geworden und konnte jetzt auf ein langes Tagwerk zurückblicken. In der Dämmerung lagen vor ihm, ausgebreitet in die Ferne von Jahrtausenden, eine vollständige Sammlung der Weltkunst. Jedes Werk stellte eine versteinerte Form des Bewusstseins dar, welches die Menschheit zurückgelassen hatte auf ihrer langen Wanderung zu sich selbst. ... [Es] bildete gleichsam das imaginäre Museum des Weltgeistes. In Gedanken gefasst barg es die bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten. Ihre Aufstellung erfolgte nach chronologischen Gesichtspunkten. Während der Betrachter den historischen Reigen verfolgte, erkannte er im allmählichen Wechsel der Kunstform das einwohnende Gesetz: den Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit'.“

II – Eine Geschichte von Wiedergängern und Leichen

Die nächste Frage, die Kofman sich stellt, lautet, warum ist der philosophische Diskurs so sehr bemüht, die Kunst zugunsten von Vernunft und Wahrheit aufzuheben? Vielleicht aus dem Grund, „daß die Kunst ‚den Geist‘ seltsam beunruhigt, ihn aus der Bahn wirft wie ein Wiedergänger, ein unheimliches Gespenst, das sich nicht im trauten (heimlichen), im allzu trauten Heim des Geistes anketten ließe? Weshalb, wenn nicht darum, weil mit der Kunst ein nicht aufhebbarer ‚Rest‘ einhergeht?“ [14f.] Der philosophische Diskurs über die Kunst ist also ein Versuch, diese in ihrer beunruhigenden, verstörenden Art zu befrieden. Das bezieht sich zunächst einmal auf die inhaltliche Form der Darstellung.

Die nächste Frage, die Kofman sich stellt, lautet, warum ist der philosophische Diskurs so sehr bemüht, die Kunst zugunsten von Vernunft und Wahrheit aufzuheben? Vielleicht aus dem Grund, „daß die Kunst ‚den Geist‘ seltsam beunruhigt, ihn aus der Bahn wirft wie ein Wiedergänger, ein unheimliches Gespenst, das sich nicht im trauten (heimlichen), im allzu trauten Heim des Geistes anketten ließe? Weshalb, wenn nicht darum, weil mit der Kunst ein nicht aufhebbarer ‚Rest‘ einhergeht?“ [14f.] Der philosophische Diskurs über die Kunst ist also ein Versuch, diese in ihrer beunruhigenden, verstörenden Art zu befrieden. Das bezieht sich zunächst einmal auf die inhaltliche Form der Darstellung.

Die Kunst verändert, verschiebt das Wirkliche, versetzt es in eine Schwebe, wobei der Sinn unterminiert wird: „wenn es in seinem Double, in der Malerei, dargestellt wird, wird das Spektakel des Todes zum Beispiel erträglich oder gleichgültig. Der fehlenden Bedeutung des gemalten Objektes entspricht eine A/pathie des Betrachters oder zumindest eine Verwandlung seiner Affekte mit karthartischen Wert: Vergnügen gewinnt er aus dem, was im gewöhnlichen Leben Abscheu und Schrecken hervorrufen würde ..., er interessiert sich nicht für die Existenz des gemalten Objekts, ... gleichgültig, was auch das Thema sei: Das ist es, was Kant auf seine Weise nahelegt, wenn er behauptet, daß das Schöne Gegenstand eines ‘interesselosen’ Wohlgefallens oder auch eine Zweckmäßigkeit ‘ohne Zweck’ sei [15f.].

Die Kunst verändert, verschiebt das Wirkliche, versetzt es in eine Schwebe, wobei der Sinn unterminiert wird: „wenn es in seinem Double, in der Malerei, dargestellt wird, wird das Spektakel des Todes zum Beispiel erträglich oder gleichgültig. Der fehlenden Bedeutung des gemalten Objektes entspricht eine A/pathie des Betrachters oder zumindest eine Verwandlung seiner Affekte mit karthartischen Wert: Vergnügen gewinnt er aus dem, was im gewöhnlichen Leben Abscheu und Schrecken hervorrufen würde ..., er interessiert sich nicht für die Existenz des gemalten Objekts, ... gleichgültig, was auch das Thema sei: Das ist es, was Kant auf seine Weise nahelegt, wenn er behauptet, daß das Schöne Gegenstand eines ‘interesselosen’ Wohlgefallens oder auch eine Zweckmäßigkeit ‘ohne Zweck’ sei [15f.].

Die Kunst hat den Charakter eines Doubles: „Der Doppelgänger macht das Original sich selbst unähnlich, ent-stellt es, versetzt in Bewegung und beunruhigt“ [17]. „Bei der Kunst geht es um die Faszination ... Die Faszination durch die beunruhigende Fremdheit der Kunst ist die gleiche, die auch der Leichnam hervorruft, dieses Double des Lebendigen, das ihm bis zur Verwechslung ähnelt, ohne es jedoch zu sein ... Um dieser schrecklichen Faszination zu entgehen, die das Verschieben des Wirklichen und aller Kategorien hervorruft,  ... gibt es philosophische Spekulation ... zum Zwecke der Beherrschung“ [18f.]. „Die philosophische Spekulation ist ein Spiegel zum Einfangen der allzu verstörenden, allzu unerträglichen Bilder“ [20].

... gibt es philosophische Spekulation ... zum Zwecke der Beherrschung“ [18f.]. „Die philosophische Spekulation ist ein Spiegel zum Einfangen der allzu verstörenden, allzu unerträglichen Bilder“ [20].

Man kann vielleicht erkennen, was gemeint ist, wenn man an Hans Holbeins Bild „Christus im Grabe“ denkt, das dieser 1521/1522 auf eine extrem schmale Holztafel (31x200 cm, Kunstmuseum Basel) gemalt hat. Vor allem im Rahmen seiner späteren Rezeptionsgeschichte wird diese Bedeutungsschicht ablesbar. 1867 besucht Fjodor M. Dostojewski das Basler Museum und bekommt vor Holbeins Bild beinahe einen epileptischen Anfall. Er ist durch und durch erschüttert. Später wird er meinen, dieses Bild habe die Kraft, den Glauben auszulöschen. Das kann man so sehen, wenn man berücksichtigt, wie Holbein hier den Verwesungsprozess Christi ins Bild setzt. Ich glaube aber eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Hier formuliert sich ein überaus eindringliches „Credo quia absurdum“.

Zunächst fällt ja „nur“ die extreme Schmalheit des Brettes ins Auge, dann der Umstand, dass diese Verzerrung noch gesteigert wird, wenn man das Bild, wie es der Betrachterstandpunkt voraussetzt, vom linken Rand aus betrachtet. Das Bild sollte einmal in einem Kreuzgang aufgehängt werden und wurde für die dortigen architektonischen Gegebenheiten entworfen.

Wenn man sich dann aber dem Bildgegenstand nähert, fällt die überaus extreme Gestaltung auf. In der Radikalität der Darstellung des Todes Christi ist Holbein unübertroffen. Ist das wirklich noch jener Christus, der wenige Tage vorher mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist? Der seine Füße salben ließ und das Leben feierte? Wie schrieb Sarah Kofman? „Die Faszination durch die beunruhigende Fremdheit der Kunst ist die gleiche, die auch der Leichnam hervorruft, dieses Double des Lebendigen, das ihm bis zur Verwechslung ähnelt, ohne es jedoch zu sein.“ Beim Bild von Holbein spielt die Kunst als Wiedergänger mit ihrer eigenen Existenzform, sprich mit dem Thema „Wiedergänger“, mit dem absent-präsentischen, mit dem, was „vor Augen liegt“ und was es bedeutet. So wie der zweite Körper im Bild (der ja nicht der reale verwesende Körper ist) etwas präsent hält, so hält auch die Kunst an sich als Wiedergänger der Wirklichkeit etwas präsent, was nicht gegenwärtig ist. Und sie hält es nicht nur präsent, sondern ermöglicht auch die Weiterarbeit.

Wenn man sich dann aber dem Bildgegenstand nähert, fällt die überaus extreme Gestaltung auf. In der Radikalität der Darstellung des Todes Christi ist Holbein unübertroffen. Ist das wirklich noch jener Christus, der wenige Tage vorher mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist? Der seine Füße salben ließ und das Leben feierte? Wie schrieb Sarah Kofman? „Die Faszination durch die beunruhigende Fremdheit der Kunst ist die gleiche, die auch der Leichnam hervorruft, dieses Double des Lebendigen, das ihm bis zur Verwechslung ähnelt, ohne es jedoch zu sein.“ Beim Bild von Holbein spielt die Kunst als Wiedergänger mit ihrer eigenen Existenzform, sprich mit dem Thema „Wiedergänger“, mit dem absent-präsentischen, mit dem, was „vor Augen liegt“ und was es bedeutet. So wie der zweite Körper im Bild (der ja nicht der reale verwesende Körper ist) etwas präsent hält, so hält auch die Kunst an sich als Wiedergänger der Wirklichkeit etwas präsent, was nicht gegenwärtig ist. Und sie hält es nicht nur präsent, sondern ermöglicht auch die Weiterarbeit.

III – Der zerbrochene Spiegel

Denn bei der Kunst „geht es nicht um eine einfache Arbeit des Negativen, sondern um die von keiner überwindenden Dialektik aufhebbare Trauerarbeit“ [20]. Kofman zielt mit dieser Formulierung natürlich zunächst auf Hegel und seine Idee der Aufhebung der Kunst in der Philosophie bzw. im Geist. Diese Aufhebung muss misslingen.

Denn bei der Kunst „geht es nicht um eine einfache Arbeit des Negativen, sondern um die von keiner überwindenden Dialektik aufhebbare Trauerarbeit“ [20]. Kofman zielt mit dieser Formulierung natürlich zunächst auf Hegel und seine Idee der Aufhebung der Kunst in der Philosophie bzw. im Geist. Diese Aufhebung muss misslingen.

Diesen Gedanken versucht sie anhand eines konkreten Gemäldes von Jean-Baptiste Greuze aus dem Jahr 1763 einsichtig zu machen. Wir blicken dort scheinbar auf eine Momentaufnahme, eine junge Frau in einem etwas unaufgeräumten Jungmädchenzimmer, die erschrocken, ja traurig auf einen gerade zerbrochenen Spiegel vor ihr blickt, während ihr Schoßhund entsetzt zurückweicht.

Aber was zeigt uns das Bild? Zeigt es ‚nur‘ die Trauer eines Mädchens angesichts eines zerstörten Gegenstandes? Das ist die Frage, die Kofman mit Rekurs auf Diderot stellt. Geht es nur um einen Spiegel des Geschehens, des vorausliegenden Unfalls mit dem Spiegel, in dem sich das Mädchen angeschaut hat? Nein, sagt Kofman, in der Kunst ist, wie auf Jean-Baptiste Greuzes Bild, jede Bedeutung immer schon zerbrochen, die Philosophie muss im Angesicht der Kunst einsehen, „daß man nicht antworten, diskurieren muß, daß das Bild kein Spiegel ist, der eine unmittelbare oder verborgene Bedeutung reflektierte, den Geist oder die Natur, einen bestimmten oder natürlichen Gegenstand“ [21]. Das Mädchen zeigt keine Trauer über den Verlust des Spiegels, was es beweint ist mehr, es „ist das Zerbrechen der Bedeutung, ... der Verlust ... jedes Bezugspunktes und daher jedes Diskurses“ [21]. Das Detail am linken unteren Bildrand wird allegorisch. „Der zerbrochene Spiegel wäre also eine Allegorie der Malerei. Also wieder ein Diskurs, wenn er auch jeden Diskurs verurteilt“ [22]. Es ist zum Bild gewordene Trauerarbeit.

IV – Figurative und diskursive Ordnung

Kofman schlussfolgert daraus: „Ein Bild will nichts aussagen. Wenn das sein Vorhaben wäre, wäre es tatsächlich dem Wort unterlegen und müßte von der Sprache ‘aufgehoben’ werden, um eine Bedeutung, eine klar mitteilbare Bedeutung zu erhalten. Zwischen der figurativen Ordnung des Bildes und der diskursiven Ordnung der Sprache gibt es einen Spielraum, der durch nichts aufzufüllen ist“ [22]. Persönlich ist mir das zu radikal formuliert. Selbstverständlich wollen Bilder etwas Anderes, als ‚nur‘ eine Aussage über einen auch mit Sprache wiedergebbaren Tatbestand machen. Sie wollen, daran muss meines Erachtens auch Kofman ein Interesse haben, ‚mehr‘ als das nur mit Sprache ausdrückbare sagen, etwas, was den Normalvollzug von Sprache irritiert. Ihr Sinn ist aber gewiss nicht, ein sprachlich zu fassendes Phänomen im Bild zu fassen.

Kofman schlussfolgert daraus: „Ein Bild will nichts aussagen. Wenn das sein Vorhaben wäre, wäre es tatsächlich dem Wort unterlegen und müßte von der Sprache ‘aufgehoben’ werden, um eine Bedeutung, eine klar mitteilbare Bedeutung zu erhalten. Zwischen der figurativen Ordnung des Bildes und der diskursiven Ordnung der Sprache gibt es einen Spielraum, der durch nichts aufzufüllen ist“ [22]. Persönlich ist mir das zu radikal formuliert. Selbstverständlich wollen Bilder etwas Anderes, als ‚nur‘ eine Aussage über einen auch mit Sprache wiedergebbaren Tatbestand machen. Sie wollen, daran muss meines Erachtens auch Kofman ein Interesse haben, ‚mehr‘ als das nur mit Sprache ausdrückbare sagen, etwas, was den Normalvollzug von Sprache irritiert. Ihr Sinn ist aber gewiss nicht, ein sprachlich zu fassendes Phänomen im Bild zu fassen.

„Wenn Sie ein Bild oder eine Statue zum Sprechen bringen wollen, um ihnen ihr Pseudo-Geheimnis abzuzwingen, müssen Sie einem gewissen Schwebezustand zustimmen und einverstanden sein, daß Ihre Sprache in einer unbestimmten Bewegung des Ersatzes von einer Bedeutung zur anderen gleitet: Der Widerstand, den das Figurative gegen das Ausgesprochen-Werden leistet, zwingt Sie zumindest zu einem polysemantischen und unendlichen Sprechen, das mehr Affinität mit der Poesie oder dem Roman hat als mit dem eindeutigen Sprechen der Wissenschaft oder der Philosophie“ [23f.]. Diese Beschreibung trifft meines Erachtens das Gemeinte wesentlich präziser. Es geht also nicht darum, die Sphinx auf dem Bild von Elihu Vedder zur Sprache zu bringen, sondern anzuerkennen, dass die Sphinx „auch“ etwas zeigt, das mit der Sprache nicht wiedergegeben werden kann. Obwohl die Sphinx als solche viel zu sagen hat. Oder, wie in die hier abgebildeten Mythe von Odysseus und der Sphinx, manchmal auch viel zu fragen hat, dem Menschen Rätsel aufgibt, die zwar nicht – anders als beim hier dargestellten Beispiel von Odysseus – zu einer eindeutigen Lösung führt, sondern in aller Regel offen bzw. polyvalent bleibt. Kofman unterscheidet im Folgenden zwei unterschiedliche Lesarten von Kunst.

„Der Spielraum zwischen der figurativen und der diskursiven Ordnung eröffnet die Möglichkeit einer zweifachen Lesart: Die gebräuchlichste ... besteht darin, diesen Spielraum durch einen wuchernden Diskurs auszufüllen, der das Bild ‘einer peinlichen Befragung’ unterzieht ... Das implizite Postulat solcher Beschreibungen ist eine vollkommene Homogenität der figurativen und der diskursiven Ordnung, die es erlaubt von der einen zur anderen zu wechseln, wie man von einem Zeichensystem zu einem anderen wechselt, und dabei einen ohne Rest identischen Inhalt zu bewahren ... Dieser erste Typus einer geschwätzigen Lesart scheint von der Malerei selbst herbeigerufen zu werden, sobald sie ‘darstellt’, sobald sie auf ein äußeres Modell zu verweisen scheint, das sie ‘nachahmt’. Als mimetische scheint die Malerei beredt und ein Aufruf an die Beredsamkeit zu sein. Die Ähnlichkeit löst ein Urteil der Identifikation und der Zuordnung aus, das der einfachsten Evidenz zugehört“ [24f.].

Auch das scheint mir etwas überpointiert formuliert zu sein. Ich kenne niemanden, der von einer vollkommenen Homogenität zwischen figurativer und diskursiver Ordnung ausgeht. Das ist auch gar nicht sinnvoll und vorstellbar.

Auch das scheint mir etwas überpointiert formuliert zu sein. Ich kenne niemanden, der von einer vollkommenen Homogenität zwischen figurativer und diskursiver Ordnung ausgeht. Das ist auch gar nicht sinnvoll und vorstellbar.

Aber gerade bei bestimmten frühneuzeitlichen Gemälden – etwa in der Tradition des Humanismus wie wir es bei dem Gemälde „Die Gesandten“ von Hans Holbein sehen – ist von den Künstlern durchaus eine hohe Übereinstimmung von diskursiver und figurativer Ordnung angezielt.

Selbstverständlich gibt es auch hier einen deutlichen Überschuss der Kunst über das sprachlich Vermittelbare, aber der Wille zur diskursiven Ordnung ist doch erkennbar.

„Den Übergang zur zweiten Lesart finden wir dort, wo die figurative Ökonomie des Bildes einen deliranten Diskurs nach sich zieht, der nicht aufhört zu wuchern: Das Bild ist der Vorwand für die Wörter, ... der Entwurf eines ganz anderen Textes“ [29f.]. Das mit dem „deliranten Diskurs“ könnte man auch ironisch oder sogar reaktionär verstehen. Es gibt die reaktionäre Meme, wonach die moderne Kunst ohne Kommentar nicht mehr verständlich wäre. Was im Gegenzug bedeutet, das eigentlich Verständliche an moderner Kunst ist der Kommentar. Diese reaktionäre Deutung ist aber von Sarah Kofman gerade nicht intendiert, sie glaubt, dass es am Ende zu einer Art beredtem Schweigen kommt: Am Ende werde so ein ganz anderer Raum eröffnet, ein „Raum der Unbestimmtheit und des Spiels. Er ... bricht mit dem Raum der Bedeutung, auch der vielfältigen, er bricht mit jeder Beredsamkeit“ [30].

„Den Übergang zur zweiten Lesart finden wir dort, wo die figurative Ökonomie des Bildes einen deliranten Diskurs nach sich zieht, der nicht aufhört zu wuchern: Das Bild ist der Vorwand für die Wörter, ... der Entwurf eines ganz anderen Textes“ [29f.]. Das mit dem „deliranten Diskurs“ könnte man auch ironisch oder sogar reaktionär verstehen. Es gibt die reaktionäre Meme, wonach die moderne Kunst ohne Kommentar nicht mehr verständlich wäre. Was im Gegenzug bedeutet, das eigentlich Verständliche an moderner Kunst ist der Kommentar. Diese reaktionäre Deutung ist aber von Sarah Kofman gerade nicht intendiert, sie glaubt, dass es am Ende zu einer Art beredtem Schweigen kommt: Am Ende werde so ein ganz anderer Raum eröffnet, ein „Raum der Unbestimmtheit und des Spiels. Er ... bricht mit dem Raum der Bedeutung, auch der vielfältigen, er bricht mit jeder Beredsamkeit“ [30].

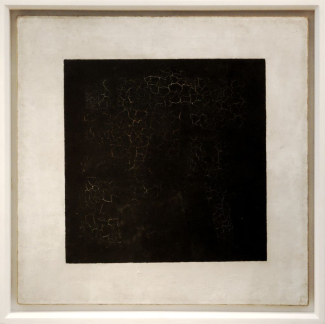

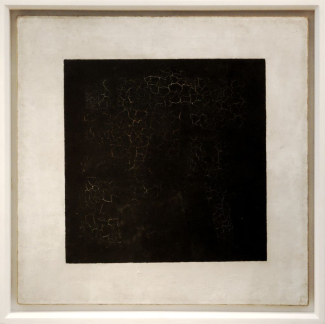

V – Die erdrosselte Beredsamkeit

„Das ist genau der Raum, den die moderne Kunst durch ihre Entscheidung einführen wollte, nichts mehr ‘auszudrücken’, ‘darzustellen’, ‘nachzuahmen’, nichts, was sich für eine spontane Identifikation oder ein angebliches diskursives Äquivalent eignen würde, nichts, was es erlaubte, das Bild zum Sprechen zu bringen oder auch nur sprechen zu lassen ... Ein ganzes Bündel von Verzichtleistungen ... ist bemüht, das Werk zu einem reinen Formenspiel, zu einer Serie differentieller Spuren zu reduzieren“ [31]. Sicher wollte sich die moderne Kunst davon befreien, auf die Verdoppelung einer anderen Wirklichkeit reduziert zu werden. Ob sie aber wirklich darauf verzichten möchte. „das Bild zum Sprechen zu bringen“ erscheint mir zweifelhaft. Das Schweigen – oder die unendliche Beredsamkeit – tritt eher ein, wenn man nach dem Kunsthaften des betrachteten Gegenstandes fragt, das ja nun gerade nicht in der Wiederholung eines Gegenstandes, einer Geschichte oder eines Textes besteht. Das Insistieren der ästhetischen Reflexion seit der Aufklärung auf diesem Moment der Kunst verändert dementsprechend den Blick auch auf alle Bilder. „Diese Vorgangsweise der modernen Kunst erlaubt es, die sogenannte ‘darstellende’ Kunst ganz anders zu ‘lesen’: Die moderne Kunst läßt auch die Malerei der Vergangenheit nachträglich in ein endgültiges Schweigen eintreten und läßt nur Raum für ein grenzenloses Spiel möglicher Formen. Die sogenannte ‘darstellende’ Kunst kann nicht mehr als einfache Wiederholung eines vorher existierenden Modells gedacht werden, sondern nur als ein ursprüngliches Double, das jede Sicherheit erschüttert, die der Identität des ‘Gegenstandes’ sowie jene des Subjekts, indem es jedes ‘Wirkliche’ durch seine außergewöhnliche und faszinierende ‘Präsenz’ verdoppelt“ [34].

„Das ist genau der Raum, den die moderne Kunst durch ihre Entscheidung einführen wollte, nichts mehr ‘auszudrücken’, ‘darzustellen’, ‘nachzuahmen’, nichts, was sich für eine spontane Identifikation oder ein angebliches diskursives Äquivalent eignen würde, nichts, was es erlaubte, das Bild zum Sprechen zu bringen oder auch nur sprechen zu lassen ... Ein ganzes Bündel von Verzichtleistungen ... ist bemüht, das Werk zu einem reinen Formenspiel, zu einer Serie differentieller Spuren zu reduzieren“ [31]. Sicher wollte sich die moderne Kunst davon befreien, auf die Verdoppelung einer anderen Wirklichkeit reduziert zu werden. Ob sie aber wirklich darauf verzichten möchte. „das Bild zum Sprechen zu bringen“ erscheint mir zweifelhaft. Das Schweigen – oder die unendliche Beredsamkeit – tritt eher ein, wenn man nach dem Kunsthaften des betrachteten Gegenstandes fragt, das ja nun gerade nicht in der Wiederholung eines Gegenstandes, einer Geschichte oder eines Textes besteht. Das Insistieren der ästhetischen Reflexion seit der Aufklärung auf diesem Moment der Kunst verändert dementsprechend den Blick auch auf alle Bilder. „Diese Vorgangsweise der modernen Kunst erlaubt es, die sogenannte ‘darstellende’ Kunst ganz anders zu ‘lesen’: Die moderne Kunst läßt auch die Malerei der Vergangenheit nachträglich in ein endgültiges Schweigen eintreten und läßt nur Raum für ein grenzenloses Spiel möglicher Formen. Die sogenannte ‘darstellende’ Kunst kann nicht mehr als einfache Wiederholung eines vorher existierenden Modells gedacht werden, sondern nur als ein ursprüngliches Double, das jede Sicherheit erschüttert, die der Identität des ‘Gegenstandes’ sowie jene des Subjekts, indem es jedes ‘Wirkliche’ durch seine außergewöhnliche und faszinierende ‘Präsenz’ verdoppelt“ [34].

Was aber ist bzw. meint ein „ursprüngliches Double“? Man fühlt sich irgendwie auf vertrackte Weise an die verstörenden frühchristlichen Diskussionen und Holzwege um die Trinitätslehre erinnert.

Was aber ist bzw. meint ein „ursprüngliches Double“? Man fühlt sich irgendwie auf vertrackte Weise an die verstörenden frühchristlichen Diskussionen und Holzwege um die Trinitätslehre erinnert.

Im Deutschen gibt es die Differenzierung zwischen dem Doppelgänger (als einem natürlich auftretenden Phänomen) und dem Double (als einem bewusst herbeigeführten Phänomen). Ein ursprüngliches Double wäre demnach im engeren Sinne ein Doppelgänger, gleich aussehend, aber nicht gleich seiend, Verstörung hervorrufend durch seine Ähnlichkeit und dennoch bei genauerem Hinschauen die Differenz bewahrend.

Anschlussüberlegungen

Nun könnte man überlegen, ob die Kunst in einem noch viel weiteren Sinne als es Kofman skizziert, mit dem Tod und den Wiedergängern in Verbindung steht. Es ist ja nicht erst die Tradition der „Zwei Körper des Königs“, die das deutlich macht. Dabei ging es nicht um ein Imitat, um etwas, was künstlich hergestellt wurde, um das nun Abwesende (den Körper des verstorbenen realen Königs) durch etwas Stellvertretendes (sein Wachsabbild oder ein Porträt) präsent zu halten. Diese Tradition ist in der Sache ja viel älter und hat eine vitale Geschichte bis in die Gegenwart (bis hin zur Verbrennung von Politikerfiguren). In Effigie ist nicht nur in Deutschland zum Begriff geworden, die Bildnisstrafe, bei der an Stelle des Verurteilten sein Bild verbrannt oder gehängt wurde, ist Teil der Rechtsgeschichte.

Jedes Christusbild der Kunst ist Teil dieser Geschichte der Beschwörung der lebenden / lebendigen Toten. Es löst der Sache nach das Problem, wie jemand, der gestorben ist (oder hier: gekreuzigt wurde), dennoch im Bewusstsein der Menschen als lebendig (und den Tod überwindend) präsent gehalten werden kann. In der mittelägyptischen Kultur des 2. Jahrhunderts war dies mit handgemalten lebensechten Masken der Verstorbenen gelöst worden, die über dem Skelett bzw. der Mumie fixiert wurden.

Jedes Christusbild der Kunst ist Teil dieser Geschichte der Beschwörung der lebenden / lebendigen Toten. Es löst der Sache nach das Problem, wie jemand, der gestorben ist (oder hier: gekreuzigt wurde), dennoch im Bewusstsein der Menschen als lebendig (und den Tod überwindend) präsent gehalten werden kann. In der mittelägyptischen Kultur des 2. Jahrhunderts war dies mit handgemalten lebensechten Masken der Verstorbenen gelöst worden, die über dem Skelett bzw. der Mumie fixiert wurden.

E

E twa zeitgleich wurde im oberägyptischen Fayum das Mumienporträt auf Holz entwickelt, die noch zu Lebzeiten von dem Menschen angefertigt und dann auf dem mumifizierten und eingewickelten Körper angebracht wurde, um die Verstorbenen für die Nachwelt präsent zu halten.

twa zeitgleich wurde im oberägyptischen Fayum das Mumienporträt auf Holz entwickelt, die noch zu Lebzeiten von dem Menschen angefertigt und dann auf dem mumifizierten und eingewickelten Körper angebracht wurde, um die Verstorbenen für die Nachwelt präsent zu halten.

Das hat unmittelbar auf das Christusbild Einfluss genommen, wie man unschwer an der berühmten Christusikone vom Sinaikloster aus dem 6. Jahrhundert sehen kann.

Die Christen mussten ja in der sich entwickelnden Tradition des Christusbildes und vor dem Hintergrund der christologischen Debatten das Problem lösen, wie ein Toter präsent sein kann, ohne als Untoter zu erscheinen.

Insbesondere bei den „Noli me tangere“-Bildern der christlichen Kunstgeschichte wird das Problem deutlich.

So erscheint etwa bei Fra Bartolomeo der auferstehende Christus am linken Bildrand noch ganz der jenseitigen Welt angehörig, aber wenig später in der Begegnung mit Maria Magdalena ist er höchst körperlich und lebendig, nur damit er auf keinen Fall als „Untoter“ erscheint.

So erscheint etwa bei Fra Bartolomeo der auferstehende Christus am linken Bildrand noch ganz der jenseitigen Welt angehörig, aber wenig später in der Begegnung mit Maria Magdalena ist er höchst körperlich und lebendig, nur damit er auf keinen Fall als „Untoter“ erscheint.

[Es hat dennoch nicht an Versuchen gefehlt, die christliche Lehre von der Auferstehung Christi in dieses Schema einzuordnen.]

Das Christentum hat vom Anfang an – nicht zuletzt mit der Geschichte vom ungläubigen Thomas (der Gegengeschichte zum Noli me tangere) – an der greifbaren Leiblichkeit des Auferstandenen Interesse gezeigt. Und es hat ihn so dargestellt, dass er nicht mit einem Untoten verwechselt werden. Aber es hat ihn so dargestellt, dass in der Darstellung des lebendigen Christus die Frage nach dem Verhältnis von Tod und Leben präsent bleibt.

Weitere Literaturhinweise:

- Ginzburg Carlo (1992): Repräsentation - das Wort, die Vorstellung, der Gegenstand. In: Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik 1992 (53), S. 2–23.

Die aktuelle Ausgabe des Magazins tà katoptrizómena handelt von Wiedergängern - insbesondere im Kontext von Filmen und Medien. Dieser Text versucht deutlich zu machen, warum die Frage der „Wiedergänger“ eine zentrale Frage auch der abendländischen Kunst ist und deshalb ins Zentrum der Themenstellungen dieses Magazins gehört.

Die aktuelle Ausgabe des Magazins tà katoptrizómena handelt von Wiedergängern - insbesondere im Kontext von Filmen und Medien. Dieser Text versucht deutlich zu machen, warum die Frage der „Wiedergänger“ eine zentrale Frage auch der abendländischen Kunst ist und deshalb ins Zentrum der Themenstellungen dieses Magazins gehört.

Kunst ist bei Hegel nicht als eigenständiges System, also autonom, gedacht, sondern vor allem als Verweis auf etwas Anderen, nicht Präsentes. „Jede Kunst jeder beliebigen hierarchischen Stufe drückt also mehr oder minder adäquat, mehr oder minder geistig den Geist aus ... ihr Zweck ... ist es, Spiegel des Geistes, sein Doppel- oder Wiedergänger zu sein und in uns ein Echo des Geistes zu erwecken“ [13f.]. Die Kunst hält durch ihre Präsenz etwas im Bewusstsein, was nicht präsent, also abwesend ist. „In einer solchen Perspektive ist es die Krönung der Kunst, sich selbst als Kunst in Vergessenheit zu bringen, um den Geist, der in der Natur entfremdet ist, erscheinen zu lassen“ [14]. Der „Zombie“ ist hier eine zwar gegenüber dem Geist defizitäre, nicht aber eine negative Gestalt, ein „Memory“ an etwas anderes, unentbehrlich dann, wenn das Andere nicht unmittelbar greifbar und erkennbar ist. Aber seine Aufgabe ruht nicht in sich, hat keinen Selbstzweck, sondern dient dem Geist, der ihn beherrscht.

Kunst ist bei Hegel nicht als eigenständiges System, also autonom, gedacht, sondern vor allem als Verweis auf etwas Anderen, nicht Präsentes. „Jede Kunst jeder beliebigen hierarchischen Stufe drückt also mehr oder minder adäquat, mehr oder minder geistig den Geist aus ... ihr Zweck ... ist es, Spiegel des Geistes, sein Doppel- oder Wiedergänger zu sein und in uns ein Echo des Geistes zu erwecken“ [13f.]. Die Kunst hält durch ihre Präsenz etwas im Bewusstsein, was nicht präsent, also abwesend ist. „In einer solchen Perspektive ist es die Krönung der Kunst, sich selbst als Kunst in Vergessenheit zu bringen, um den Geist, der in der Natur entfremdet ist, erscheinen zu lassen“ [14]. Der „Zombie“ ist hier eine zwar gegenüber dem Geist defizitäre, nicht aber eine negative Gestalt, ein „Memory“ an etwas anderes, unentbehrlich dann, wenn das Andere nicht unmittelbar greifbar und erkennbar ist. Aber seine Aufgabe ruht nicht in sich, hat keinen Selbstzweck, sondern dient dem Geist, der ihn beherrscht. Nebenbei bemerkt: Folgt man dieser Logik, dann sind diejenigen, denen Kunst gehört, „Besitzer eines Totengeistes“ (wie es 1. Sam 28, 7 so schön beschreibt), und Museen sind bewusst organisierte Sammelstellen der Totengeister, die eine Ordnung nach der Bedeutung erstellen, die die Totengeister für uns haben. Beat Wyss hat das für Hegel in seinem Buch „Trauer der Vollendung“ so beschrieben: „Hegel dachte, über seiner Zeit wölbe sich die Abendröte. Der Mensch war mit seiner Geschichte alt geworden und konnte jetzt auf ein langes Tagwerk zurückblicken. In der Dämmerung lagen vor ihm, ausgebreitet in die Ferne von Jahrtausenden, eine vollständige Sammlung der Weltkunst. Jedes Werk stellte eine versteinerte Form des Bewusstseins dar, welches die Menschheit zurückgelassen hatte auf ihrer langen Wanderung zu sich selbst. ... [Es] bildete gleichsam das imaginäre Museum des Weltgeistes. In Gedanken gefasst barg es die bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten. Ihre Aufstellung erfolgte nach chronologischen Gesichtspunkten. Während der Betrachter den historischen Reigen verfolgte, erkannte er im allmählichen Wechsel der Kunstform das einwohnende Gesetz: den Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit'.“

Nebenbei bemerkt: Folgt man dieser Logik, dann sind diejenigen, denen Kunst gehört, „Besitzer eines Totengeistes“ (wie es 1. Sam 28, 7 so schön beschreibt), und Museen sind bewusst organisierte Sammelstellen der Totengeister, die eine Ordnung nach der Bedeutung erstellen, die die Totengeister für uns haben. Beat Wyss hat das für Hegel in seinem Buch „Trauer der Vollendung“ so beschrieben: „Hegel dachte, über seiner Zeit wölbe sich die Abendröte. Der Mensch war mit seiner Geschichte alt geworden und konnte jetzt auf ein langes Tagwerk zurückblicken. In der Dämmerung lagen vor ihm, ausgebreitet in die Ferne von Jahrtausenden, eine vollständige Sammlung der Weltkunst. Jedes Werk stellte eine versteinerte Form des Bewusstseins dar, welches die Menschheit zurückgelassen hatte auf ihrer langen Wanderung zu sich selbst. ... [Es] bildete gleichsam das imaginäre Museum des Weltgeistes. In Gedanken gefasst barg es die bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten. Ihre Aufstellung erfolgte nach chronologischen Gesichtspunkten. Während der Betrachter den historischen Reigen verfolgte, erkannte er im allmählichen Wechsel der Kunstform das einwohnende Gesetz: den Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit'.“ Die nächste Frage, die Kofman sich stellt, lautet, warum ist der philosophische Diskurs so sehr bemüht, die Kunst zugunsten von Vernunft und Wahrheit aufzuheben? Vielleicht aus dem Grund, „daß die Kunst ‚den Geist‘ seltsam beunruhigt, ihn aus der Bahn wirft wie ein Wiedergänger, ein unheimliches Gespenst, das sich nicht im trauten (heimlichen), im allzu trauten Heim des Geistes anketten ließe? Weshalb, wenn nicht darum, weil mit der Kunst ein nicht aufhebbarer ‚Rest‘ einhergeht?“ [14f.] Der philosophische Diskurs über die Kunst ist also ein Versuch, diese in ihrer beunruhigenden, verstörenden Art zu befrieden. Das bezieht sich zunächst einmal auf die inhaltliche Form der Darstellung.

Die nächste Frage, die Kofman sich stellt, lautet, warum ist der philosophische Diskurs so sehr bemüht, die Kunst zugunsten von Vernunft und Wahrheit aufzuheben? Vielleicht aus dem Grund, „daß die Kunst ‚den Geist‘ seltsam beunruhigt, ihn aus der Bahn wirft wie ein Wiedergänger, ein unheimliches Gespenst, das sich nicht im trauten (heimlichen), im allzu trauten Heim des Geistes anketten ließe? Weshalb, wenn nicht darum, weil mit der Kunst ein nicht aufhebbarer ‚Rest‘ einhergeht?“ [14f.] Der philosophische Diskurs über die Kunst ist also ein Versuch, diese in ihrer beunruhigenden, verstörenden Art zu befrieden. Das bezieht sich zunächst einmal auf die inhaltliche Form der Darstellung.  Die Kunst verändert, verschiebt das Wirkliche, versetzt es in eine Schwebe, wobei der Sinn unterminiert wird: „wenn es in seinem Double, in der Malerei, dargestellt wird, wird das Spektakel des Todes zum Beispiel erträglich oder gleichgültig. Der fehlenden Bedeutung des gemalten Objektes entspricht eine A/pathie des Betrachters oder zumindest eine Verwandlung seiner Affekte mit karthartischen Wert: Vergnügen gewinnt er aus dem, was im gewöhnlichen Leben Abscheu und Schrecken hervorrufen würde ..., er interessiert sich nicht für die Existenz des gemalten Objekts, ... gleichgültig, was auch das Thema sei: Das ist es, was Kant auf seine Weise nahelegt, wenn er behauptet, daß das Schöne Gegenstand eines ‘interesselosen’ Wohlgefallens oder auch eine Zweckmäßigkeit ‘ohne Zweck’ sei [15f.].

Die Kunst verändert, verschiebt das Wirkliche, versetzt es in eine Schwebe, wobei der Sinn unterminiert wird: „wenn es in seinem Double, in der Malerei, dargestellt wird, wird das Spektakel des Todes zum Beispiel erträglich oder gleichgültig. Der fehlenden Bedeutung des gemalten Objektes entspricht eine A/pathie des Betrachters oder zumindest eine Verwandlung seiner Affekte mit karthartischen Wert: Vergnügen gewinnt er aus dem, was im gewöhnlichen Leben Abscheu und Schrecken hervorrufen würde ..., er interessiert sich nicht für die Existenz des gemalten Objekts, ... gleichgültig, was auch das Thema sei: Das ist es, was Kant auf seine Weise nahelegt, wenn er behauptet, daß das Schöne Gegenstand eines ‘interesselosen’ Wohlgefallens oder auch eine Zweckmäßigkeit ‘ohne Zweck’ sei [15f.]. ... gibt es philosophische Spekulation ... zum Zwecke der Beherrschung“ [18f.]. „Die philosophische Spekulation ist ein Spiegel zum Einfangen der allzu verstörenden, allzu unerträglichen Bilder“ [20].

... gibt es philosophische Spekulation ... zum Zwecke der Beherrschung“ [18f.]. „Die philosophische Spekulation ist ein Spiegel zum Einfangen der allzu verstörenden, allzu unerträglichen Bilder“ [20].

Wenn man sich dann aber dem Bildgegenstand nähert, fällt die überaus extreme Gestaltung auf. In der Radikalität der Darstellung des Todes Christi ist Holbein unübertroffen. Ist das wirklich noch jener Christus, der wenige Tage vorher mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist? Der seine Füße salben ließ und das Leben feierte? Wie schrieb Sarah Kofman? „Die Faszination durch die beunruhigende Fremdheit der Kunst ist die gleiche, die auch der Leichnam hervorruft, dieses Double des Lebendigen, das ihm bis zur Verwechslung ähnelt, ohne es jedoch zu sein.“ Beim Bild von Holbein spielt die Kunst als Wiedergänger mit ihrer eigenen Existenzform, sprich mit dem Thema „Wiedergänger“, mit dem absent-präsentischen, mit dem, was „vor Augen liegt“ und was es bedeutet. So wie der zweite Körper im Bild (der ja nicht der reale verwesende Körper ist) etwas präsent hält, so hält auch die Kunst an sich als Wiedergänger der Wirklichkeit etwas präsent, was nicht gegenwärtig ist. Und sie hält es nicht nur präsent, sondern ermöglicht auch die Weiterarbeit.

Wenn man sich dann aber dem Bildgegenstand nähert, fällt die überaus extreme Gestaltung auf. In der Radikalität der Darstellung des Todes Christi ist Holbein unübertroffen. Ist das wirklich noch jener Christus, der wenige Tage vorher mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist? Der seine Füße salben ließ und das Leben feierte? Wie schrieb Sarah Kofman? „Die Faszination durch die beunruhigende Fremdheit der Kunst ist die gleiche, die auch der Leichnam hervorruft, dieses Double des Lebendigen, das ihm bis zur Verwechslung ähnelt, ohne es jedoch zu sein.“ Beim Bild von Holbein spielt die Kunst als Wiedergänger mit ihrer eigenen Existenzform, sprich mit dem Thema „Wiedergänger“, mit dem absent-präsentischen, mit dem, was „vor Augen liegt“ und was es bedeutet. So wie der zweite Körper im Bild (der ja nicht der reale verwesende Körper ist) etwas präsent hält, so hält auch die Kunst an sich als Wiedergänger der Wirklichkeit etwas präsent, was nicht gegenwärtig ist. Und sie hält es nicht nur präsent, sondern ermöglicht auch die Weiterarbeit. Denn bei der Kunst „geht es nicht um eine einfache Arbeit des Negativen, sondern um die von keiner überwindenden Dialektik aufhebbare Trauerarbeit“ [20]. Kofman zielt mit dieser Formulierung natürlich zunächst auf Hegel und seine Idee der Aufhebung der Kunst in der Philosophie bzw. im Geist. Diese Aufhebung muss misslingen.

Denn bei der Kunst „geht es nicht um eine einfache Arbeit des Negativen, sondern um die von keiner überwindenden Dialektik aufhebbare Trauerarbeit“ [20]. Kofman zielt mit dieser Formulierung natürlich zunächst auf Hegel und seine Idee der Aufhebung der Kunst in der Philosophie bzw. im Geist. Diese Aufhebung muss misslingen. Kofman schlussfolgert daraus: „Ein Bild will nichts aussagen. Wenn das sein Vorhaben wäre, wäre es tatsächlich dem Wort unterlegen und müßte von der Sprache ‘aufgehoben’ werden, um eine Bedeutung, eine klar mitteilbare Bedeutung zu erhalten. Zwischen der figurativen Ordnung des Bildes und der diskursiven Ordnung der Sprache gibt es einen Spielraum, der durch nichts aufzufüllen ist“ [22]. Persönlich ist mir das zu radikal formuliert. Selbstverständlich wollen Bilder etwas Anderes, als ‚nur‘ eine Aussage über einen auch mit Sprache wiedergebbaren Tatbestand machen. Sie wollen, daran muss meines Erachtens auch Kofman ein Interesse haben, ‚mehr‘ als das nur mit Sprache ausdrückbare sagen, etwas, was den Normalvollzug von Sprache irritiert. Ihr Sinn ist aber gewiss nicht, ein sprachlich zu fassendes Phänomen im Bild zu fassen.

Kofman schlussfolgert daraus: „Ein Bild will nichts aussagen. Wenn das sein Vorhaben wäre, wäre es tatsächlich dem Wort unterlegen und müßte von der Sprache ‘aufgehoben’ werden, um eine Bedeutung, eine klar mitteilbare Bedeutung zu erhalten. Zwischen der figurativen Ordnung des Bildes und der diskursiven Ordnung der Sprache gibt es einen Spielraum, der durch nichts aufzufüllen ist“ [22]. Persönlich ist mir das zu radikal formuliert. Selbstverständlich wollen Bilder etwas Anderes, als ‚nur‘ eine Aussage über einen auch mit Sprache wiedergebbaren Tatbestand machen. Sie wollen, daran muss meines Erachtens auch Kofman ein Interesse haben, ‚mehr‘ als das nur mit Sprache ausdrückbare sagen, etwas, was den Normalvollzug von Sprache irritiert. Ihr Sinn ist aber gewiss nicht, ein sprachlich zu fassendes Phänomen im Bild zu fassen. Auch das scheint mir etwas überpointiert formuliert zu sein. Ich kenne niemanden, der von einer vollkommenen Homogenität zwischen figurativer und diskursiver Ordnung ausgeht. Das ist auch gar nicht sinnvoll und vorstellbar.

Auch das scheint mir etwas überpointiert formuliert zu sein. Ich kenne niemanden, der von einer vollkommenen Homogenität zwischen figurativer und diskursiver Ordnung ausgeht. Das ist auch gar nicht sinnvoll und vorstellbar.  „Den Übergang zur zweiten Lesart finden wir dort, wo die figurative Ökonomie des Bildes einen deliranten Diskurs nach sich zieht, der nicht aufhört zu wuchern: Das Bild ist der Vorwand für die Wörter, ... der Entwurf eines ganz anderen Textes“ [29f.]. Das mit dem „deliranten Diskurs“ könnte man auch ironisch oder sogar reaktionär verstehen. Es gibt die reaktionäre Meme, wonach die moderne Kunst ohne Kommentar nicht mehr verständlich wäre. Was im Gegenzug bedeutet, das eigentlich Verständliche an moderner Kunst ist der Kommentar. Diese reaktionäre Deutung ist aber von Sarah Kofman gerade nicht intendiert, sie glaubt, dass es am Ende zu einer Art beredtem Schweigen kommt: Am Ende werde so ein ganz anderer Raum eröffnet, ein „Raum der Unbestimmtheit und des Spiels. Er ... bricht mit dem Raum der Bedeutung, auch der vielfältigen, er bricht mit jeder Beredsamkeit“ [30].

„Den Übergang zur zweiten Lesart finden wir dort, wo die figurative Ökonomie des Bildes einen deliranten Diskurs nach sich zieht, der nicht aufhört zu wuchern: Das Bild ist der Vorwand für die Wörter, ... der Entwurf eines ganz anderen Textes“ [29f.]. Das mit dem „deliranten Diskurs“ könnte man auch ironisch oder sogar reaktionär verstehen. Es gibt die reaktionäre Meme, wonach die moderne Kunst ohne Kommentar nicht mehr verständlich wäre. Was im Gegenzug bedeutet, das eigentlich Verständliche an moderner Kunst ist der Kommentar. Diese reaktionäre Deutung ist aber von Sarah Kofman gerade nicht intendiert, sie glaubt, dass es am Ende zu einer Art beredtem Schweigen kommt: Am Ende werde so ein ganz anderer Raum eröffnet, ein „Raum der Unbestimmtheit und des Spiels. Er ... bricht mit dem Raum der Bedeutung, auch der vielfältigen, er bricht mit jeder Beredsamkeit“ [30]. „Das ist genau der Raum, den die moderne Kunst durch ihre Entscheidung einführen wollte, nichts mehr ‘auszudrücken’, ‘darzustellen’, ‘nachzuahmen’, nichts, was sich für eine spontane Identifikation oder ein angebliches diskursives Äquivalent eignen würde, nichts, was es erlaubte, das Bild zum Sprechen zu bringen oder auch nur sprechen zu lassen ... Ein ganzes Bündel von Verzichtleistungen ... ist bemüht, das Werk zu einem reinen Formenspiel, zu einer Serie differentieller Spuren zu reduzieren“ [31]. Sicher wollte sich die moderne Kunst davon befreien, auf die Verdoppelung einer anderen Wirklichkeit reduziert zu werden. Ob sie aber wirklich darauf verzichten möchte. „das Bild zum Sprechen zu bringen“ erscheint mir zweifelhaft. Das Schweigen – oder die unendliche Beredsamkeit – tritt eher ein, wenn man nach dem Kunsthaften des betrachteten Gegenstandes fragt, das ja nun gerade nicht in der Wiederholung eines Gegenstandes, einer Geschichte oder eines Textes besteht. Das Insistieren der ästhetischen Reflexion seit der Aufklärung auf diesem Moment der Kunst verändert dementsprechend den Blick auch auf alle Bilder. „Diese Vorgangsweise der modernen Kunst erlaubt es, die sogenannte ‘darstellende’ Kunst ganz anders zu ‘lesen’: Die moderne Kunst läßt auch die Malerei der Vergangenheit nachträglich in ein endgültiges Schweigen eintreten und läßt nur Raum für ein grenzenloses Spiel möglicher Formen. Die sogenannte ‘darstellende’ Kunst kann nicht mehr als einfache Wiederholung eines vorher existierenden Modells gedacht werden, sondern nur als ein ursprüngliches Double, das jede Sicherheit erschüttert, die der Identität des ‘Gegenstandes’ sowie jene des Subjekts, indem es jedes ‘Wirkliche’ durch seine außergewöhnliche und faszinierende ‘Präsenz’ verdoppelt“ [34].

„Das ist genau der Raum, den die moderne Kunst durch ihre Entscheidung einführen wollte, nichts mehr ‘auszudrücken’, ‘darzustellen’, ‘nachzuahmen’, nichts, was sich für eine spontane Identifikation oder ein angebliches diskursives Äquivalent eignen würde, nichts, was es erlaubte, das Bild zum Sprechen zu bringen oder auch nur sprechen zu lassen ... Ein ganzes Bündel von Verzichtleistungen ... ist bemüht, das Werk zu einem reinen Formenspiel, zu einer Serie differentieller Spuren zu reduzieren“ [31]. Sicher wollte sich die moderne Kunst davon befreien, auf die Verdoppelung einer anderen Wirklichkeit reduziert zu werden. Ob sie aber wirklich darauf verzichten möchte. „das Bild zum Sprechen zu bringen“ erscheint mir zweifelhaft. Das Schweigen – oder die unendliche Beredsamkeit – tritt eher ein, wenn man nach dem Kunsthaften des betrachteten Gegenstandes fragt, das ja nun gerade nicht in der Wiederholung eines Gegenstandes, einer Geschichte oder eines Textes besteht. Das Insistieren der ästhetischen Reflexion seit der Aufklärung auf diesem Moment der Kunst verändert dementsprechend den Blick auch auf alle Bilder. „Diese Vorgangsweise der modernen Kunst erlaubt es, die sogenannte ‘darstellende’ Kunst ganz anders zu ‘lesen’: Die moderne Kunst läßt auch die Malerei der Vergangenheit nachträglich in ein endgültiges Schweigen eintreten und läßt nur Raum für ein grenzenloses Spiel möglicher Formen. Die sogenannte ‘darstellende’ Kunst kann nicht mehr als einfache Wiederholung eines vorher existierenden Modells gedacht werden, sondern nur als ein ursprüngliches Double, das jede Sicherheit erschüttert, die der Identität des ‘Gegenstandes’ sowie jene des Subjekts, indem es jedes ‘Wirkliche’ durch seine außergewöhnliche und faszinierende ‘Präsenz’ verdoppelt“ [34]. Was aber ist bzw. meint ein „ursprüngliches Double“? Man fühlt sich irgendwie auf vertrackte Weise an die verstörenden frühchristlichen Diskussionen und Holzwege um die Trinitätslehre erinnert.

Was aber ist bzw. meint ein „ursprüngliches Double“? Man fühlt sich irgendwie auf vertrackte Weise an die verstörenden frühchristlichen Diskussionen und Holzwege um die Trinitätslehre erinnert.

Jedes Christusbild der Kunst ist Teil dieser Geschichte der Beschwörung der lebenden / lebendigen Toten. Es löst der Sache nach das Problem, wie jemand, der gestorben ist (oder hier: gekreuzigt wurde), dennoch im Bewusstsein der Menschen als lebendig (und den Tod überwindend) präsent gehalten werden kann. In der mittelägyptischen Kultur des 2. Jahrhunderts war dies mit handgemalten lebensechten Masken der Verstorbenen gelöst worden, die über dem Skelett bzw. der Mumie fixiert wurden.

Jedes Christusbild der Kunst ist Teil dieser Geschichte der Beschwörung der lebenden / lebendigen Toten. Es löst der Sache nach das Problem, wie jemand, der gestorben ist (oder hier: gekreuzigt wurde), dennoch im Bewusstsein der Menschen als lebendig (und den Tod überwindend) präsent gehalten werden kann. In der mittelägyptischen Kultur des 2. Jahrhunderts war dies mit handgemalten lebensechten Masken der Verstorbenen gelöst worden, die über dem Skelett bzw. der Mumie fixiert wurden. E

E twa zeitgleich wurde im oberägyptischen Fayum das Mumienporträt auf Holz entwickelt, die noch zu Lebzeiten von dem Menschen angefertigt und dann auf dem mumifizierten und eingewickelten Körper angebracht wurde, um die Verstorbenen für die Nachwelt präsent zu halten.

twa zeitgleich wurde im oberägyptischen Fayum das Mumienporträt auf Holz entwickelt, die noch zu Lebzeiten von dem Menschen angefertigt und dann auf dem mumifizierten und eingewickelten Körper angebracht wurde, um die Verstorbenen für die Nachwelt präsent zu halten.  So erscheint etwa bei Fra Bartolomeo der auferstehende Christus am linken Bildrand noch ganz der jenseitigen Welt angehörig, aber wenig später in der Begegnung mit Maria Magdalena ist er höchst körperlich und lebendig, nur damit er auf keinen Fall als „Untoter“ erscheint.

So erscheint etwa bei Fra Bartolomeo der auferstehende Christus am linken Bildrand noch ganz der jenseitigen Welt angehörig, aber wenig später in der Begegnung mit Maria Magdalena ist er höchst körperlich und lebendig, nur damit er auf keinen Fall als „Untoter“ erscheint.