Wiedergänger |

Tod und Sterben in den MedienBeobachtungen, Interpretationen, KonsequenzenJörg Herrmann Tod und Sterben kommen in unserem realen Alltagsleben so gut wie nicht mehr vor – wenn man nicht gerade zu denen gehört, die professionell mit dem Thema zu tun haben, wie u.a. Pfarrerinnen und Pfarrer. Gestorben wird heute vorwiegend in Institutionen, in Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen und manchmal in Hospizen. Nur etwa ein Viertel aller Sterbenden stirbt zuhause oder in den Wohnungen von Verwandten.[1] Die meisten jungen Menschen haben noch nie einen Toten gesehen oder das Sterben miterlebt.

Zwischen beiden Texten liegt der Zweite Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten. Wer in dieser Zeit im Krankenhaus und nicht im Bombenhagel oder im Lager sterben durfte, hatte in gewisser Weise noch Glück gehabt.[3] Wer allerdings glaubte, dass die reale Allgegenwart des Todes ihn auch in der „Merkwelt der Lebenden“ präsenter machen würde, hatte sich getäuscht. Deutlich wurde vielmehr die grenzenlose Bereitschaft zur Todesverdrängung, wie sie sich nicht zuletzt in der kollektiven Verleugnung des Massenmords an den europäischen Juden nach Kriegsende zeigte.

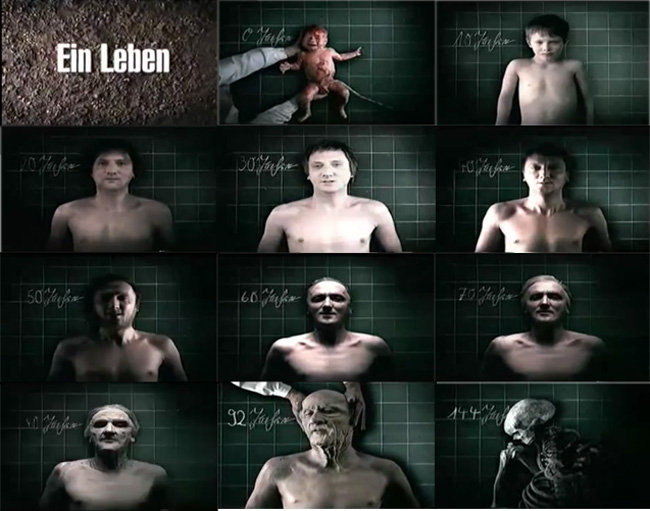

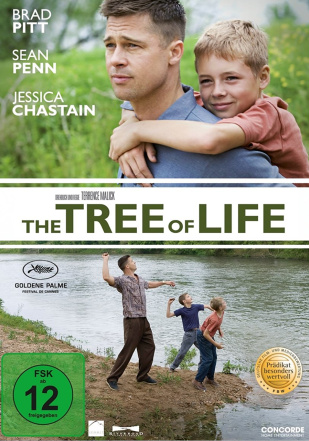

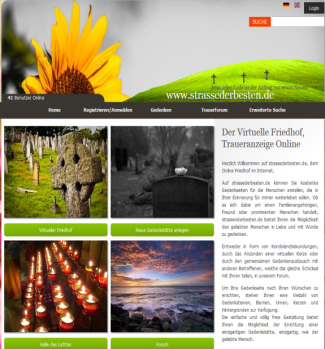

Der vielleicht auffälligste Trend im Horizont unseres Themas ist die Zunahme und Intensivierung der Todesthematik in international verbreiteten amerikanischen Fernsehserien.[4] Das Paradebeispiel ist immer noch die Serie „Six Feet Under. Gestorben wird immer“, deren fünf Staffeln in Deutschland zum ersten Mal vom privaten Sender VOX zwischen 2004 und 2006 ausgestrahlt wurden. Die Serie handelt von der Familie Fischer und ihrem Bestattungsinstitut, das nach dem Tod des Vaters von den beiden Brüdern Nate und David weitergeführt wird. Zu den Klassikern zählt auch die Serie „CSI: Crime Scene Investigation“, von der seit dem Jahr 2000 über 200 Folgen gesendet wurden. In jeder Folge untersucht das forensische Ermittlerteam um den Kriminalbiologen Gil Grissom Mordfälle. Markenzeichen von CSI ist die drastische Darstellung der Leichen und ihrer Untersuchung. Eine ganz neue Entwicklung findet sich im Internet. Dort entstehen Online-Friedhöfe und Trauerportale mit multimedial angereicherten Gedenkseiten, die zum Teil über sogenannte QR-Codes auf Grabsteinen aufgerufen werden können. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser vielfältigen medialen Präsenz des Todes haben Thomas Macho und Kristin Marek von einer „neuen Sichtbarkeit des Todes“ gesprochen.[5] Wie sieht diese neue Sichtbarkeit konkret aus? Was bedeutet sie für die Rezipienten? Und welche Konsequenzen für die pastorale Praxis folgen daraus? Um zunächst einen Eindruck davon zu gewinnen, in welchem Umfang die mediale Präsenz des Todes im Alltag gegenwärtig ist, lohnt ein Blick in die empirische Medienforschung. Dafür eignet sich die ARD-ZDF-Langzeitstudie zur Mediennutzung, die seit über 50 Jahren alle fünf Jahre durchgeführt wird, zuletzt 2015.[6] Mediengesellschaft und MedienreligionLaut der Befragung von 2015 betrug die tägliche Mediennutzungsdauer der Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland rund neuneinhalb Stunden (566 Minuten).[7] Davon entfallen 208 Minuten aufs Fernsehen, 173 Minuten aufs Radio und 107 Minuten aufs Internet. Weiterhin: 23 Minuten Tageszeitung. CDs, MP3-Audios oder ältere Tonträger werden täglich 24 Minuten genutzt, gefolgt von Büchern mit 19 Minuten. Zielgruppenspezifisch zeigen sich Verschiebungen. So liegt die Internetnutzung der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen mit 187 Minuten deutlich über dem Durchschnitt. Sie werden in der Fachdiskussion auch schon nicht mehr „Digital Natives“ genannt, sondern firmieren als „Mobile Natives“. Das Smartphone ist überall. Schon seit 2006 gibt es in Deutschland mehr Handys als Menschen. 2015 wurden über 125 Millionen Mobilfunkverträge gezählt.[8] Aufs Ganze gesehen haben in den letzten beiden Jahrzehnten Internet und Digitalisierung für eine nochmalige Steigerung der Medialisierungsdynamik gesorgt und damit auf allen Ebenen zugleich die Globalisierung beschleunigt. Es entsteht eine globale Mediengegenwart. Mediennutzer werden zu Weltbürgern und Zeitgenossen des Weltgeschehens. Bedeutende Ereignisse werden global und nahezu in Echtzeit kommuniziert. Das globale Mediensystem ist dabei symbiotisch mit lokalen Kulturen und Gesellschaften verwoben und wirkt über die Medienerfahrungen der Subjekte auf ihre Wahrnehmungen, Sinnorientierungen, Identitätsbildungsprozesse und Handlungen zurück. Die Bedeutung, die Medienerfahrungen dabei heute zukommt, ist kaum zu überschätzen. Denn noch nie zuvor waren Kultur und Gesellschaft in einem so starken Maße von technischen Medien durchdrungen. Nie zuvor hatten Erfahrungen mit audiovisuellen und digitalen Medien darum eine solche Präsenz in den Lebenswelten der Subjekte wie heute. Erfahrung hat sich mithin zu einem Teil in Medienerfahrung verwandelt, Sozialisation ist heute zu einem nicht geringen Teil Mediensozialisation. Zugleich muss man von einer starken Wechselwirkung von Medienerfahrungen und sozialen und kulturellen Erfahrungen ausgehen. Medienerfahrungen prägen Weltsichten, Wahrnehmungen und Einstellungen. Was bedeutet dies alles nun für das Verhältnis von Religion, Medien und Kirche? Das Phänomen der Medialisierung betrifft schließlich auch die Religionskultur. Hier sind zwei Tendenzen zu beobachten. Zum einen sind religiöse Akteure generell professioneller in ihrer Medienarbeit geworden. Das gilt für den Vatikan ebenso wie für amerikanische Freikirchen und islamistische Terroristen. Aber es gilt auch für die Evangelischen Landeskirchen, die ihre Pressestellen beständig ausgebaut und professionalisiert haben und so der Medialisierung der Gesellschaft nachgesteuert haben. Zum anderen beobachtet die medieninteressierte Theologie und Religionswissenschaft, dass die audiovisuelle Medienkultur zentrale Funktionen der narrativen Lebensdeutung und der rituellen Alltagsstrukturierung mit der kirchlichen Religionskultur teilt bzw. von dieser übernommen hat.[9] In der Konsequenz dieser Überlegungen gewinnen viele Menschen ihre im weitesten Sinne religiösen Sinn- und Wertorientierungen heute nicht mehr in erster Linie im Gottesdienst, sondern unter anderem vor dem Hausaltar Fernsehen. Ihre persönlichen Hoffnungen speisen sich nicht mehr aus den Auferstehungsberichten des Neuen Testamentes, sondern aus Filmen wie „American Beauty“, „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ oder „The Tree of Life“. Man spricht auf der Basis eines weiten funktionalen Religionsbegriffs auch von der Medienreligion des Kinos – und nicht nur des Kinos.[10] Ihre Erforschung wird heute vor allem von einer kulturhermeneutisch orientierten Praktischen Theologie wahrgenommen. Im Sinne dieser hermeneutischen Orientierung will ich versuchen, Ihnen anhand einiger Beispiele aufzuzeigen, wie die Medien mit dem Thema Tod und Sterben umgehen. Tod und Sterben in den Medien – eine kleine PhänomenologieFotos in Printmedien

Innerhalb von Stunden ist das Foto des dreijährigen Jungen im roten T-Shirt zu einem Symbol für das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik geworden. Das Gesicht nach unten, halb im Wasser, die Arme verdreht, liegt er am Strand des türkischen Badeortes Bodrum. Er war mit seinen Eltern und mit seinem fünfjährigen Bruder auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien. Das Boot, mit dem die Familie Kurdi von der Türkei auf die griechische Insel Kos übersetzen wollte, kenterte schon kurz nach dem Start. Neun Passagiere konnten gerettet werden, mindestens zwölf Menschen ertranken, darunter auch Aylan Kurdis Mutter Rehan und sein Bruder Galip. Ihre Leichen wurden morgens kurz nach sechs Uhr türkischer Zeit am Strand von Bodrum angeschwemmt. Der Vater überlebte als einziges Familienmitglied. Kaum war das Foto via Twitter veröffentlicht, gab es eine Debatte. Soll man das Bild abdrucken? Die Zeitungen verhielten sich unterschiedlich. Der Guardian brachte es auf seiner Titelseite, die Bildzeitung auf ihrer letzten Seite, die FAZ zeigte online ein Bild, auf dem ein Polizist den Jungen aufhebt und wegträgt, die Süddeutsche entschied sich gegen eine Veröffentlichung. Ich finde es richtig, die Bilder Aylan Kurdis zu zeigen. Ich denke, die Welt muss von dieser Katastrophe erfahren und begreifen, was sie konkret bedeutet. Es ist etwas anderes, in der Tagesschau zu erfahren, dass wiederholt hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sind, oder dieses Bild zu sehen. Solche Bilder können große Wirkungen haben. In England hat das Bild Aylan Kurdis tatsächlich die Politik verändert. Cameron verpflichtete sich, zusätzlich Syrer aufzunehmen. In der Geschichte gibt es eine Reihe von Beispielen, die zeigen, dass einzelne Bilder Debattenlagen und öffentliche Wahrnehmungen verändern können. Ein weiteres solches Bild zu unserem Thema zeigt den im Alter von 32 Jahren an Aids sterbenden Amerikaner David Kirby im Kreis seiner Familie. FernsehenDas Fernsehen ist viel geschmäht. Kein anderes Medium hat unter Gebildeten einen so schlechten Ruf. Seit seinen Anfängen ist es immer wieder insbesondere von Intellektuellen aus dem linken politischen Lager gescholten worden. Man warf ihm „Rückbildung des Bewusstseins“ vor (Adorno) und „Verblödung“ (Enzensberger), man sprach von der Glotze, der Flimmerkiste oder dem „Nullmedium“ (Enzensberger). Es wurde vor „Passivierung“ (Anders) gewarnt, vor der Fernsehgewalt und davor, dass wir uns „zu Tode amüsieren“ (Postman) könnten. Doch allen Schmähreden zum Trotz ist das Fernsehen nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Öffentlichkeit der Gesellschaft.

Die Medienwissenschaftlerin Angela Keppler urteilt: „Die Serie zeigt immer wieder, in Varianten, wie mit Trauer umzugehen ist und dass es darum geht, Menschen zu begleiten, d.h. sie mit ihrer Trauer nicht allein zu lassen. Gerade weil es Serienfiguren und nicht konkrete Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder etc. sind, die hier agieren, können wir stellvertretend mit Ihnen Erfahrungen machen – mediale Erfahrungen die unsere Alltagserfahrungen nicht ersetzen, die sie auch nicht bestimmen können, aber doch ihre Verarbeitung beeinflussen können.“[16] Die Figuren sind dabei komplex gezeichnet und laden zur Aufnahme parasozialer Beziehungen hoher Intensität ein. Denn Zuschauer verfolgen Serien über Monate und Jahre. Auch Kepplers Kollege Jens Eder beurteilt die Serie positiv und glaubt, dass sie dabei helfen könne, „ein differenziertes Verständnis von Tod und Sterben zu entwickeln.“[17] Das Religionsthema spielt dabei keine zentrale Rolle. Insgesamt werden Jenseitsglaube und Religion eher skeptisch gesehen. Peter Krause, der Darsteller von Nate sagte in einem Interview: „The basic theme of our show is, you've got this one singular life and that's it.“[18] SFU macht keine Hoffnung auf ein Jenseits. Die Serie empfiehlt vielmehr, das Diesseits angesichts der Fragilität des Lebens und der Realität des Todes mehr zu schätzen. Sie ist ein mediales Memento Mori. Film

Daneben und darüber hinaus gibt es aber noch sehr, sehr viele Filme, in denen der Tod ganz unabhängig von Genreerfordernissen eine zentrale Rolle spielt. Das Spektrum reicht von dem Klassiker „Ikiru, einmal wirklich leben“ (1952) über „Der Indianer“ (1987) bis hin zu „Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit“ (2013).[19] Es ist hier nicht der Ort, um die mit diesen Titeln angedeutete schier unüberschaubare Vielfalt von Filmen zum Thema zu ordnen und zu kategorisieren. Ich greife einige thematische Aspekte heraus, anhand derer sich zeigen lässt, wie Filme jüngere gesellschaftliche Entwicklungen im Kontext des Themas reflektieren. Es sind die Themen Demenz, Sterbehilfe, Palliativmedizin und Hospiz.

An der Schnittstelle von Demenz und Sterbehilfe bewegt sich der 2013 im Fernsehen ausgestrahlte Spielfilm „Die Auslöschung“ von Nikolaus Leytner. Er erzählt von der späten Liebe eines Kunsthistorikers und einer deutlich jüngeren Restauratorin. Das Paar wird von Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck gegeben. Alles scheint perfekt zwischen Ernst Lemden und Judith Fuhrmann. Bis die Diagnose Alzheimer alles verändert. Im fortgeschrittenen Stadium bittet Ernst Judith, ihm Sterbehilfe zu leisten. Judith protestiert zunächst, erfüllt aber am Ende doch seinen Wunsch: Eines Abends, Ernst kann inzwischen nicht mehr sprechen, mischt sie das Gift in den Grießbrei. Ernst scheint sich dieser Tatsache doch noch bewusst zu sein. Er isst den Brei, ohne zu zögern, und stirbt. Strafrechtlich gesehen begeht Judith damit auf den ersten Blick einen Mord. Oder handelt es sich um Tötung auf Verlangen? Ein schwieriger Grenzfall. Damit bin ich bei meinem zweiten thematischen Akzent, beim Thema Sterbehilfe im Film. Seit den 1970er Jahren ist eine starke Zunahme von Filmen zu verzeichnen, die sich dieses Themas Sterbehilfe annehmen.[22] Dabei handelt es sich in der Regel um personale Dramen, die den Zuschauer so intensiv in die Geschichte der Hauptfigur hineinnehmen, dass er ihren Sterbewunsch und die ethischen Dilemmata der Angehörigen und Helfer nachvollziehen kann. Sterbehilfe-Filme erzählen emphatisch von Grenzsituationen und bewegen sich zugleich an den Grenzen der Legalität. Der Filmwissenschaftler Hans Jürgen Wulff hat diese Filme darum auch als ein „ethisches Labor“ bezeichnet.[23] Der Theologe und Medizinethiker Kurt W. Schmidt spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der Zuschauer mit der ethischen Frage konfrontiert werde, „ob Ausnahmen in extremen Einzelfällen gerechtfertigt werden können“.[24] Zwei sehr bekannt gewordene Beispiele sind Clint Eastwoods „Million Dollar Baby“ aus dem Jahr 2004 und Alejandor Amenábars „Das Meer in mir“ ebenfalls aus dem Jahr 2004. Eastwoods Film erhielt vier Oscars, u.a. für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Das „Meer in mir“ wurde mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.

Der Film hat heftige Diskussionen ausgelöst. Die vier Oscars für den Eastwood-Film waren ein Statement des liberalen Amerika. Aber auch die andere Seite meldete sich deutlich zu Wort: Ein amerikanischer Journalist nannte den Film von Eastwood einen „million dollar euthanasia movie”.[25] In einem Interview mit der Los Angeles Times erwiderte Clint Eastwood: „Ich erzähle nur eine Geschichte, ich trete nicht für etwas ein. Ich spiele nur eine Rolle. Ich bin in Filmen umhergelaufen und habe Menschen mit einer 44er Magnum erschossen, aber das heißt nicht, dass ich dies befürworte.“[26] Die Leistung dieser Filme besteht, so denke ich, vor allem darin, dass sie die individuelle Binnenperspektive ihrer Hauptfiguren und damit von Menschen in ähnlichen Lebenslagen emphatisch und sensibel ausleuchten und nachvollziehbar zur Darstellung bringen.

Es bleibt eine Lebenserwartung von wenigen Monaten. „Man weiß nicht, warum jemand soeine Krankheit bekommt“, sagt er zu dem Familienvater mit leiser Stimme, „es ist Schicksal“. Der Arzt, der in dieser Eingangsszene auftritt, weiß, wovon er spricht. Er ist nämlich auch im wirklichen Leben Klinikarzt und die Szene spielt in seinem authentischen Empfangszimmer. Das ist typisch Dresen. Er arbeitet mit Schauspielern und Laien, ohne Drehbuch und mit viel Improvisation. Auch die Palliativ-Ärztin, die eine zentrale Rolle spielt und den 45-Jährigen in seinen letzten Wochen begleiten wird, betreut in ihrem realen Leben sterbende Menschen. Rudolf Worschech schreibt in epd Film: „Mit Halt auf freier Strecke hat Andreas Dresen einen schonungslosen und doch berührenden Film über das Sterben gedreht. Es gibt im deutschen Kino keinen anderen Regisseur, der so authentisch und lebensnah Alltag beschreiben kann wie Dresen.“[27] Dem Zuschauer wird nichts erspart. Dennoch liegt Alexandra Wach ganz richtig, wenn sie im film-dienst schreibt: „Der Film ähnelt zunehmend einer allergischen Desensibilisierung, er möchte Angst vor dem Unausweichlichen nehmen, und er schafft es auch, nicht nur bei der Familie, die allmählich über sich hinaus wächst.“[28] So ein Angstüberwindungsfilm ist auch der Fernsehfilm „Blaubeerblau“ (2011), der 2012 im Rahmen der Themenwoche „Tod und Sterben“ vom Ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Darin soll der Architekt Fritjof Huber ein Sterbehospiz vermessen. Dem Muttersöhnchen schlottern die Knie. Aber es muss ja sein. Im Hospiz begegnet er seinem ehemaligen Mitschüler Hannes, der Pankreaskrebs im Endstadium hat. Hannes war zu Schulzeiten der tolle Typ, der Fritjof nie war. Die beiden freunden sich an und Fritjof kommt nun täglich ins Hospiz. Fjitjof ist durch diese existenzielle Begegnung mit Hannes gleichsam aufgewacht: Hannes stirbt und Fjitjof nimmt sein Leben nun endlich selbst in die Hand. Mit diesem Tenor teilt der Film eine Botschaft mit vielen anderen anspruchsvollen Filmen, die sich mit Tod und Sterben auseinandersetzen. Ein Dialog aus dem Film „Opfer einer großen Liebe“ von 1939 bringt sie auf den Punkt. Darin sagt Doktor Steele zu Judith Treherne: „Aber das Wichtigste ist für uns alle dasselbe: So zu leben, dass wir am Ende dem Tod begegnen können, wann immer er kommen mag.“ Man könnte es auch mit dem Titel von Kurosawas Klassiker sagen: „Ikiru. Einmal wirklich leben.“ Dann kann man auch sterben. Internet

Das Anlegen von Gedenkseiten ist zumeist kostenlos. Die Projekte finanzieren sich über Werbeanzeigen. In religiöser Hinsicht dominiert eine individualisierte Form der Spiritualität, die sich zwar religiöser Symboliken bedient, aber darüber hinaus kaum auf die kirchliche Religionskultur Bezug nimmt. Grundsätzlich kann man fragen, ob das, was sich hier Friedhof nennt, mit diesem Begriff im Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung zutreffend bezeichnet ist. Ira Spieker und Gudrun Schwibbe geben zu bedenken, dass ein virtueller Friedhof „kein Ort der (Toten-)Ruhe, des Abschieds und der Vergangenheit (ist), sondern Ort der Gegenwart und der Möglichkeit ständiger Begegnung. Die im Memorial verewigten Toten sind in diesem Sinne nicht tot, sondern – in einer Zwischenexistenz – zu virtuell Lebenden mutiert; der Tod erscheint als Übergangsstadium“.[31] Zur Präsenz der Erinnerung trägt auch die mit der Digitalisierung der Trauerkommunikation verbundene Visualisierung bei. Fotos und Videofiles halten die Erinnerung lebendig und ermöglichen durch ihre permanente Präsenz im Netz neue Formen des Lebens mit den Toten. Der Theologie Thomas Klie merkt kritisch an: „Mediale ‚Grabbeigaben‘ imaginieren das Weiterleben der Verstorbenen auf den Bildschirmen der Hinterbliebenen.“[32] Die Erforschung dieser ambivalenten Phänomene steht noch am Anfang. Religiöse Dimensionen der Darstellungen von Tod und Sterben in den MedienDer Durchgang durch mediale Darstellungen von Tod und Sterben hat gezeigt, dass explizite religiöse Bezüge eher die Ausnahme sind. Sie kommen vor. In einer Fernsehserien wie „Six Feet Under“ ebenso wie in einem TV-Spielfilm wie „Blaubeerblau“ und auf Gedenkseiten im Internet. Am präsentesten sind sie vielleicht noch im Kinospielfilm. Und in einem von mir bislang nicht erwähnten Bereich kommt Religion natürlich auch vor: in den Propagandavideo der Dschihadisten des Islamischen Staates und anderer Terrorgruppen. Mehrheitlich wird das Thema Sterben und Tod in den Medien jedoch ohne Bezugnahmen auf die traditionelle Religionskultur verhandelt. Ein prägnantes Beispiel dafür scheint mir die Serie „Six Feet Under“ zu sein. Aber auch in Filmen wie „Halt auf freier Strecke“ oder „Die Auslösung“ spielt Religion im klassischen Sinne keine Rolle. Das heißt aber nicht, dass sich diese Filme nicht mit existenziellen Sinnfragen auseinandersetzen: mit Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn von Krankheit und Endlichkeit, nach der Bedeutung des Todes und der Legitimität von Sterbehilfe. Auch der Opfertod für andere ist ein wiederkehrendes Motiv. Denken Sie an Clint Eastwood in „Gran Torino“ oder an Jack, der seiner geliebten Rose das schwimmende Türblatt in „Titanic“ überlässt. Die audiovisuelle Medienkultur ist heute ein wichtiges Medium narrativer Lebensdeutung. Vor dem Hintergrund dieser Sinndeutungsfunktion spricht man von Medienreligion. Diese Medienreligion nimmt nur sporadisch auf große Transzendenzen Bezug. Sie kann vorwiegend als eine Diesseitsreligion charakterisiert werden. Das Memento Mori, das sie transportiert, richtet sich darum auch ganz auf eine Intensivierung des Lebens. Welche Vorstellungen von einem „guten Tod“, von einem „Sterben in Würde“ werden in dieser pluralen Diesseitsreligion propagiert? Mir sind vier Aspekte aufgefallen: Es ist wichtig, versöhnt zu sterben. Es sollte zuhause gestorben werden. Die Sterbenden sind zu begleiten und nicht allein zu lassen. Erinnerungen an vergangenes Glück können helfen. Die letzte Beobachtung korrespondiert mit Überlegungen Luthers in seinem bekanntem „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ von 1519.[33] Luther beschreibt darin, was er im Blick auf den Abschied aus dem Leben für wichtig hält. Dazu gehören für ihn das Ordnen des Nachlasses, der Abschied von Menschen, der Gebrauch der Sakramente, auch der Beichte, vor allem aber das Imaginieren tröstlicher Bilder gegen die Angst. Luther vergleicht das Sterben mit einer Geburt. Die der Geburt vergleichbare Enge soll man im Sterben nicht durch angstmachende Bilder noch vergrößern, vielmehr gilt es Bilder zu imaginieren, die in den weiten Raum Gottes weisen. Man solle den Blick nicht auf Bilder des Todes, der Sünde und der Hölle zu richten, sondern auf Christus.

Es geht um das Bild Christi, wie es der Gläubige aufgrund seiner Lektüren der Schrift gewonnen hat. Der Sermon enthält also eine Bildertheologie des Sterbens. Er beschreibt den Kampf des Glaubens gegen die Anfechtungen durch die angesichts des Todes aufkommenden Angstbilder als einen Bilderstreit der Christusbilder gegen die Todesbilder von Hölle, Tod und Teufel im Medium der Einbildungskraft und im Modus der Erinnerung. Was für Bilder könnten dies heute in Zeiten der zunehmenden Unkenntnis der biblisch-kirchlichen Bilderwelten sein? Welche Trostbilder stehen zur Verfügung? Wenn ich an das gesichtete Filmmaterial denke, dann fallen mir mehrere Szenen ein: Hannes aus „Blaubeerblau“ kann loslassen, als in ihm, die Hand auf dem Maul der Kuh, die Erinnerungsbilder aus seiner Kindheit aufsteigen. Die Restauratorin Judith Fuhrmann aus dem Film „Die Auslöschung“ sieht mit ihrem Mann Ernst Videos von Familienfeiern, nachdem er Gift zu sich genommen hat. Auch in dem Dokumentarfilm „Vergiss mein nicht. Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdecken“ spielen Fotos eine zentrale Rolle - als Vergewisserung vergangenen Glücks. Konsequenzen für die pastorale Praxis: ZeitgenossenschaftDie Sichtung medialer Verarbeitung von Tod und Sterben bestätigt den eingangs zitierten Befund einer „neuen Sichtbarkeit des Todes“ in der Medienkultur. Aufgrund der starken Wechselwirkung von medialen und realen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass der durch Medien vermittelte Blick auf die Erfahrungen des Todes und des Sterbens den Umgang mit dieser Thematik im realen Leben prägt. Aus dieser Annahme folgt generell: Eine wahrnehmungsorientierte pastorale Praxis profitiert von medienkultureller Kompetenz, von einer Kenntnis der Medienwelten, die den Sinnkosmos der Gesprächspartner beeinflussen. Man kann auch von medienkultureller Zeitgenossenschaft sprechen. Sie scheint mir heute eine Grundvoraussetzung für den religiösen Beruf zu sein. Denn nur auf der Basis entsprechender Kenntnisse lassen sich gegenwartskulturelle und biblische Sinnhorizonte so aufeinander beziehen, dass sie sich wechselseitig erschließen. Das gilt m.E. auch für die Seelsorge. Denn wenn die Subjekte in ihren Selbstdeutungsvollzügen stark von Medienerfahrungen beeinflusst sind, gehören Medienkenntnisse zur hermeneutischen Kompetenz einer zeitgemäßen Seelsorge. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die nicht wissen, auf welche Medieninhalte sich ihre Gesprächspartner in ihrer Sinnarbeit beziehen, die keine Romane kennen und keine Filme gesehen haben, werden es schwerer haben, verstehenden Zugang zur Welt ihrer Gesprächspartner zu finden. Und sie werden auch im Blick auf ihr deutendes Handeln weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Sie werden weniger leicht anknüpfen können an Gesprächsangebote, die in Bezugnahmen auf Medienerfahrungen verschlüsselt sind, sie werden sich also weniger frei bewegen können im Raum des Symbolischen, der dem Ausdruckshandeln von Subjekten dient. Damit Sie mich nicht missverstehen: Ich spreche von einem Mehr oder Weniger. Grundsätzlich denke ich, dass nach wie vor gilt: Pfarrerinnen und Pfarrer sind an der Grenze des Lebens, in der Begleitung von Trauernden und in der Durchführung von Trauerfeiern so kompetent und sprachfähig wie vermutlich keine andere Berufsgruppe. Und ich denke, dass jede und jeder von Ihnen die Erfahrung gemacht hat, wie erlösend und hilfreich es für Angehörige von Verstorbenen sein kann, begleitet zu sein, auf Formen und Traditionen zurückgreifen zu können in einer Situation, in der es Menschen die Sprache verschlägt. Das ist eine große und wichtige Aufgabe, deren Wahrnehmung durch die Kirche trotz der Zunahme anonymer Begräbnisse nach wie vor wertgeschätzt wird.

Es geht mir dabei um die gnostischen Züge des Internets, um seine Tendenz, die physische Realität und den Körper auszublenden. Dieser Trend kam im Übrigen schon in den frühen Texten amerikanischer Internet-Euphoriker zum Ausdruck. Endlich, so beschwört es die von amerikanischen Netz-Propheten Mitte der 90er Jahre formulierte „Magna Charta für das Zeitalter des Wissens“, gewinnen „die Kräfte des Geistes die Oberhand über die rohe Macht der Dinge“.[35] Die entkörperte Welt des Cyberspace erscheint den Internet-Euphorikern als Ausweg aus der Vergänglichkeit und Endlichkeit des Physischen, aus der Materialität und dem Schmerz des Körpers. Eine neue Betonung des Geistigen greift dabei um sich, die an gnostische Erlösungsvorstellungen erinnert: Der Körper gilt als Kerker, aus dem die Seele befreit werden muss.[36] Dabei drohen die leiblichen Wurzeln der medientechnologischen Expansion des Geistes manchmal aus dem Blick zu geraten. Alle im Netz agierenden Subjekte verdanken ihre Existenz schließlich nach wie vor ihren Körpern. Ohne Körper läuft nichts. Seine Geschichte und damit auch seine Leidensgeschichte in Raum und Zeit ist immer noch die Grundlage menschlicher Existenz. Diese Sichtweise steht auch im Zentrum der christlichen Tradition. Sie ist aufgehoben im Gedanken der Inkarnation, entfaltet in der Erzählung von Passion und Auferstehung und verwurzelt im Körperdenken der jüdischen Tradition.

In anthropologischer Perspektive bedeutet Inkarnation darum auch: die Präsenz von Menschen ist nach wie vor am Ort ihres Körpers am größten. Menschliches Leben ist an den Körper gebunden. Und im Tod kehrt der aus Erde geformte Mensch in die Erde zurück. Die Vorstellung von einem Weiterleben der Seele ist platonisch, nicht christlich. Die neuen Medien der Erinnerung erscheinen vor diesem Hintergrund als ein ambivalentes Phänomen. Helfen sie beim Trauern oder stellen sie die Trauer in unguter Weise auf Dauer? Verdrängen sie die Radikalität des Todes oder praktizieren sie neue Formen des Protestes gegen die Endlichkeit? Und was soll man erst von denen halten, die auf eine Auferstehung von der Festplatte hoffen oder von einem Hochladen des Hirns in die Cloud träumen? In den Medien findet sich beides: Todesbewusstsein und Todesprotest, Demut und Hybris. Die Medien bieten dabei eine Fülle von Anknüpfungspunkten für den religiösen Diskurs und die pastorale Praxis im Horizont von Kreuz und Auferstehung. Sie fordern zur Auseinander-setzung heraus. Anmerkungen[1] Vgl. Gerd Göckenjan, Sterben in unserer Gesellschaft – Ideale und Wirklichkeiten, in: APuZ 4/2008, 7-14, 10. [2] Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, in: Walter Benjamin, Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Frankfurt 2/1980, 385-410, 395. [3] Vgl. dazu und zum Folgenden Thomas Macho, Sterben heute, in: APuZ 4/2008, 3-4, 3. [4] Vgl. dazu und zum Folgenden Jens Eder, Todesbilder in neueren Fernsehserien: CSI und Six Feet Under, in: Blanchet, Robert; Köhler, Kristina; Smid, Tereza; Zutavern, Julia (Hg.): Serielle Formen. Von den frühen Film-Serials zu aktuellen Quality-TV- und Onlineserien, Marburg 2011, 277-298. [5] Thomas Macho, Kirsten Marek, (Hg.), Die neue Sichtbarkeit des Todes. München 2007. [6] Bernhard Engel und Christian Breunig, Ergebnisse der ARD/ZDF-Langzeitstudie Massen-kommunikation 2015: Mediennutzung im Intermediavergleich, in: Media Perspektiven, 7-8/2015, 310-322. [7] Vgl. dazu und zum Folgenden ebd. [8] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3907/umfrage/mobilfunkanschluesse-in-deutschland/, zuletzt abgefragt am 9.10.2016. [9] Verf., Medienerfahrung und Religion. Eine empirisch-qualitative Studie zur Medienreligion, Göttingen 2007. [10] Vgl. ders, a.a.O. 79 u.ö. [11] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Benetton-Entscheidungen, zuletzt abgerufen am 11.10.2016. [12] Katrin Döveling, Feel the pain. Eine Analyse der medial vermittelten Trauer anlässlich des Todes von Papst Johannes Paul II., in: Our own medial Jesus. Religion und Visual Culture, Ästhetik & Kommunikation, Heft 131, 36 Jg., Winter 2005, 95-98, 97. [13] Jens Eder, a.a.O., 282. [14] Ders., a.a.O., 284. [15] Ders., a.a.O., 285. [16] Angela Keppler, Ein Blick auf Tod und Sterben in Film und Fernsehen, bei der Tagung "Tod und Sterben in den Medien", Berlin 2008, www.imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/Tagung_Sterben und_Tod_in_den_Medien/Keppler.htm, zuletzt abgerufen am 9.10.2016. [17] Jens Eder, a.a.O., 298. [18] Vgl. Interview im DVD-Bonusmaterial. [19] Vgl. dazu auch Hans J. Wulff, Zwischen Unermesslichkeit und Sinnentwürfen: Alter, Sterben und Tod im Film, in: Medien und Altern, 5, 2014, 24-40. [20] Vgl. dazu: Hans J. Wulff, Als segelte ich in die Dunkelheit... Die ästhetische und dramatische Analyse der Alzheimer-Krankheit im Film, in: Bettina von Jagow u. Florian Steger (Hg.), Jahrbuch Literatur und Medizin, Bd. 2, Heidelberg 2008, 199-216. [21] http://www.spiegel.de/kultur/kino/dokumentarfilm-vergiss-mein-nicht-von-david-sieveking-a-880585.html, zuletzt abgerufen am 11.10.2016. [22] Hans J. Wulff, Sterbehilfe im populären Diskurs des Films: Themen und Dramaturgien, in: Christa Jansohn und Florian Steger (Hg.), Jahrbuch Literatur und Medizin. Bd. 8. Heidelberg 2016, 147-164 [im Druck], vgl. auch Hans-Martin Gutmann, Leben und Sterben können - Sterbehilfe als Kinoereignis, in: ders., Evangelisch leben zwischen Religion, Politik und populärer Kultur, Berlin 2015, 285-294. [23] Hans J. Wulff, a.a.O., 154. [24] Zitiert nach Ders., a.a.O., 155. [25] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Million_Dollar_Baby, zuletzt abgerufen am 11.10.2016. [26] Ebd. [27] Rudolf Worschech, Halt auf freier Strecke, epd Film, 11/2011, 42. [28] Alexandra Wach, Halt auf freier Strecke, film-dienst 23/2011. [30] Vgl. Anke Offerhaus, Klicken gegen das Vergessen – Die Mediatisierung von Trauer- und Erinnerungskultur am Beispiel von Online-Friedhöfen, in: Thomas Klie, Ilona Nord (Hg.), Tod und Trauer im Netz. Mediale Kommunikation in der Bestattungskultur, Stuttgart 2016, 37-62, 41. [31] Gudrun Schwibbe, Ira Spieker, Nur Vergessene sind wirklich tot. Zur kulturellen Bedeutung virtueller Friedhöfe, in: Norbert Fischer u.a. (Hg.), Nekropolis. Der Friedhof als Ort der toten und der Lebenden Stuttgart 2005, 229-242, 241. [32] Thomas Klie, Leibhaft und Erdenschwer. Eine kritische Relecture, in: Thomas Klie, Ilona Nord (Hg.), a.a.O., 207-214, 212. [33] Martin Luther, Ausgewählte Schriften, Bd. 2, hrsg. von Karin Bornkamm und Gerd Ebeling, Frankfurt/M. 1982, 15-34. [34] Ders., a.a.O., 17. [35] Abgedruckt in der FAZ vom 26.8.1995, 30. [36] Vgl. Verf., Erlösung durch Kommunikationstechnologie? Die Herausforderung des Internets für Theologie und Religionspädagogik, in: Thomas Klie (Hg.), Darstellung und Wahrnehmung. Religion im medialen Crossover, Münster 2000, 77-95. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/105/jh33.htm |

Diese Situation ist nicht neu. Der jüdische Schriftsteller und Philosoph Walter Benjamin schrieb schon 1936 in seinem berühmten Essay über die Krise des Erzählens: „Sterben, einstmals ein öffentlicher Vorgang im Leben des Einzelnen und ein höchst exemplarischer (...) - sterben wird im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt. Ehemals kein Haus, kaum ein Zimmer, in dem nicht schon einmal jemand gestorben war. (...) Heute sind die Bürger in Räumen, welche rein vom Sterben geblieben sind, Trockenwohner der Ewigkeit, und sie werden, wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut.“

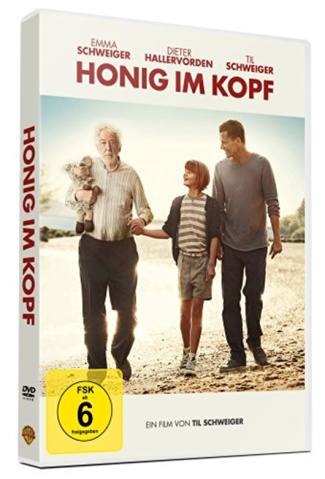

Diese Situation ist nicht neu. Der jüdische Schriftsteller und Philosoph Walter Benjamin schrieb schon 1936 in seinem berühmten Essay über die Krise des Erzählens: „Sterben, einstmals ein öffentlicher Vorgang im Leben des Einzelnen und ein höchst exemplarischer (...) - sterben wird im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt. Ehemals kein Haus, kaum ein Zimmer, in dem nicht schon einmal jemand gestorben war. (...) Heute sind die Bürger in Räumen, welche rein vom Sterben geblieben sind, Trockenwohner der Ewigkeit, und sie werden, wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut.“ Und heute? Der Titel einer Tagung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen von 2006 bringt es auf den Punkt: „Tabuthema Tod – präsent in den Medien, verdrängt im Alltag.“ In den Medien ist der Tod Normalität. Im Fernsehen und im Film, im Internet und auf den Seiten der Zeitungen werden wir tagtäglich mit Tod und Sterben konfrontiert. Wir sehen Berichte über Terrorakte, Katastrophen, Unfälle, Verbrechen und Kriege. Wir verfolgen Actionfilme, Krimis und Serien mit jeder Menge Leichen. Aber wir sehen auch anspruchsvolle Filme, die sich auf ernsthafte Weise mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen. Ich denke dabei nicht nur an Klassiker wie Ingmar Bergmans „Das siebente Siegel“ (1956), es lassen sich auch sehr viele neuere Filme nennen. Ich denke an Andreas Dresens „Halt auf freier Strecke“ (2012), an den Fernsehfilm „Blaubeerblau“ (2011) oder an neuere Filme, die das Thema Demenz aufgreifen - Spielfilme wie „Still Alice“ (2015) oder auch „Honig im Kopf“, eine Tragikomödie von Til Schweiger, die mit über sieben Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste im Jahr 2014 in Deutschland gestartete Kinofilm war.

Und heute? Der Titel einer Tagung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen von 2006 bringt es auf den Punkt: „Tabuthema Tod – präsent in den Medien, verdrängt im Alltag.“ In den Medien ist der Tod Normalität. Im Fernsehen und im Film, im Internet und auf den Seiten der Zeitungen werden wir tagtäglich mit Tod und Sterben konfrontiert. Wir sehen Berichte über Terrorakte, Katastrophen, Unfälle, Verbrechen und Kriege. Wir verfolgen Actionfilme, Krimis und Serien mit jeder Menge Leichen. Aber wir sehen auch anspruchsvolle Filme, die sich auf ernsthafte Weise mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen. Ich denke dabei nicht nur an Klassiker wie Ingmar Bergmans „Das siebente Siegel“ (1956), es lassen sich auch sehr viele neuere Filme nennen. Ich denke an Andreas Dresens „Halt auf freier Strecke“ (2012), an den Fernsehfilm „Blaubeerblau“ (2011) oder an neuere Filme, die das Thema Demenz aufgreifen - Spielfilme wie „Still Alice“ (2015) oder auch „Honig im Kopf“, eine Tragikomödie von Til Schweiger, die mit über sieben Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste im Jahr 2014 in Deutschland gestartete Kinofilm war.  Auch wenn die Printmedien massiv unter der Digitalisierung leiden (die Auflage des Hamburger Abendblattes hat sich seit 1998 nahezu halbiert), sind sie immer noch wichtige und unverzichtbare Chronisten und Begleiter des Zeitgeschehens. Sie sind nicht so schnell wie die elektronischen Medien und das Internet, dafür manchmal aber von nachhaltigerer Wirkung, insbesondere Zeitschriften. Das gilt nicht zuletzt für die von ihnen veröffentlichten Fotos. Manche werden zu umstrittenen Symbolfotos, die sich ins Gedächtnis einbrennen. So ein Foto ging vor gut einem Jahr um die Welt. Es zeigt den ertrunkenen Aylan Kurdi.

Auch wenn die Printmedien massiv unter der Digitalisierung leiden (die Auflage des Hamburger Abendblattes hat sich seit 1998 nahezu halbiert), sind sie immer noch wichtige und unverzichtbare Chronisten und Begleiter des Zeitgeschehens. Sie sind nicht so schnell wie die elektronischen Medien und das Internet, dafür manchmal aber von nachhaltigerer Wirkung, insbesondere Zeitschriften. Das gilt nicht zuletzt für die von ihnen veröffentlichten Fotos. Manche werden zu umstrittenen Symbolfotos, die sich ins Gedächtnis einbrennen. So ein Foto ging vor gut einem Jahr um die Welt. Es zeigt den ertrunkenen Aylan Kurdi. Es wurde mit dem Einverständnis aller Beteiligten von einer Studentin aufgenommen. Das Magazin Life veröffentlichte das Bild einige Monate nach Kirbys Tod im November 1990. Es trug zur Veränderung der Wahrnehmung von Aids in Amerika bei, denn es zeigte, dass Aidskranke Menschen mit Familien sind, Menschen wie du und ich, die leiden und um die getrauert wird. Auch in Europa wurde das Foto wenig später bekannt, nachdem der italienische Fotograph Oliviero Toscani die Rechte erworben hatte, eine kolorierte Version im Rahmen einer provozierenden Werbekampagne für die Firma Benetton zu zeigen. Die Kampagne, u.a. mit Fotos eines überfüllten Flüchtlingsschiffes, einer schwarzen Mutter, die ein weißes Baby säugt, und der blutverschmierten Kleidung eines bosnischen Soldaten, sorgten für Empörung. Magazine weigerten sich, die Anzeigen zu drucken, Ladenbesitzer verbannten Benneton aus den Regalen, die katholische Kirche kritisierte bei dem Foto von Kirby eine unangemessene Anspielung auf die Pieta und Wettbewerbshüter klagten gegen die Veröffentlichung der Fotos in deutschen Zeitschriften. Der Rechtsstreit ging bis vor das Bundesverfassungsgericht und wurde am Ende unter Bezugnahme auf die Presse- und Meinungsfreiheit zugunsten Bennetons entschieden. Im Online-Lexikon Wikepedia wird der Tenor des Urteils u.a. so beschrieben: „Ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf.“

Es wurde mit dem Einverständnis aller Beteiligten von einer Studentin aufgenommen. Das Magazin Life veröffentlichte das Bild einige Monate nach Kirbys Tod im November 1990. Es trug zur Veränderung der Wahrnehmung von Aids in Amerika bei, denn es zeigte, dass Aidskranke Menschen mit Familien sind, Menschen wie du und ich, die leiden und um die getrauert wird. Auch in Europa wurde das Foto wenig später bekannt, nachdem der italienische Fotograph Oliviero Toscani die Rechte erworben hatte, eine kolorierte Version im Rahmen einer provozierenden Werbekampagne für die Firma Benetton zu zeigen. Die Kampagne, u.a. mit Fotos eines überfüllten Flüchtlingsschiffes, einer schwarzen Mutter, die ein weißes Baby säugt, und der blutverschmierten Kleidung eines bosnischen Soldaten, sorgten für Empörung. Magazine weigerten sich, die Anzeigen zu drucken, Ladenbesitzer verbannten Benneton aus den Regalen, die katholische Kirche kritisierte bei dem Foto von Kirby eine unangemessene Anspielung auf die Pieta und Wettbewerbshüter klagten gegen die Veröffentlichung der Fotos in deutschen Zeitschriften. Der Rechtsstreit ging bis vor das Bundesverfassungsgericht und wurde am Ende unter Bezugnahme auf die Presse- und Meinungsfreiheit zugunsten Bennetons entschieden. Im Online-Lexikon Wikepedia wird der Tenor des Urteils u.a. so beschrieben: „Ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf.“ Laut Programmauftrag soll das öffentlich-rechtliche Fernsehen informieren, unterhalten und bilden. Das Spektrum ist so umfassend, dass man davon sprechen kann, dass das Fernsehen die gesamte Breite menschlicher Erfahrung mit der Vielfalt seiner Formen von den Nachrichten bis hin zur Daily Soap durchdringt, das Politische ebenso wie die Intimität des Privaten, die Sphäre des Kulturellen wie das Soziale. Dabei sind zwei Grundformen zu unterscheiden: Aktuelle und dokumentarische Formate auf der einen Seite und fiktionale Programme auf der anderen. In beiden Bereichen ist der Tod allgegenwärtig. 2012 hat sich die ARD im Rahmen einer Themenwoche „Leben mit dem Tod“ umfassend mit Sterben und Tod auseinandergesetzt. Man kann nicht nur darum nicht sagen, dass das Fernsehen Tod und Sterben ausblendet. Im Gegenteil. Krieg, Terror und Flucht-Katastrophen sind das tägliche Brot der Fernsehnachrichten Bei gravierenderen Ereignissen gibt es Sondersendungen. Als „wie gravierend“ das Fernsehen Ereignisse einschätzt, hängt von ihrer Nähe „zu uns“ ab. Über eine Amoktat in München wird rum um die Uhr berichtet, der Untergang eines Flüchtlingsbootes mit hunderten Toten wird im Kurznachrichtenteil der Tagesschau abgehandelt. Dass der Tod uns im Nachrichtlich-Dokumentarischen Programmbereich des Fernsehens wirklich nahekommt, ist selten. Aber es kommt vor. Etwa in der Dokumentation „Solange du da bist“ (2016) über die Kinder krebskranker Eltern in der ZDF-Reihe 37 Grad – übrigens verantwortet von der Redaktion „Kirche und Leben“ - oder in dem Film des Bayrischen Rundfunks „Selbstbestimmt sterben – Wenn das Leben unerträglich wird“ (2015), der eine Tochter auf dem Weg zur assistierten Selbsttötung zeigt, aber auch einen Mann, der von seinem Suizidwunsch abrückt, als eine palliative Behandlung seine Schmerzen lindert. Nahe kommt der Tod uns auch in übertragenen Trauergottesdiensten z.B. für die Opfer des mörderischen Absturzes der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen im März 2015. Und man denkt bei diesem Thema unwillkürlich auch an das öffentliche Sterben von Johannes Paul II im April 2005. Hunderte von Millionen verfolgten dieses Ereignis am heimischen Fernseher und Millionen ließen sich dadurch motivieren, nach Rom zu pilgern, um live an der Beerdigung des ersten Medienpapstes der Zeitgeschichte teilnehmen zu können. Das Fernsehen erwies sich in diesem Fall als Kommunikator starker Emotionen und einer „Intimität aus Distanz“.

Laut Programmauftrag soll das öffentlich-rechtliche Fernsehen informieren, unterhalten und bilden. Das Spektrum ist so umfassend, dass man davon sprechen kann, dass das Fernsehen die gesamte Breite menschlicher Erfahrung mit der Vielfalt seiner Formen von den Nachrichten bis hin zur Daily Soap durchdringt, das Politische ebenso wie die Intimität des Privaten, die Sphäre des Kulturellen wie das Soziale. Dabei sind zwei Grundformen zu unterscheiden: Aktuelle und dokumentarische Formate auf der einen Seite und fiktionale Programme auf der anderen. In beiden Bereichen ist der Tod allgegenwärtig. 2012 hat sich die ARD im Rahmen einer Themenwoche „Leben mit dem Tod“ umfassend mit Sterben und Tod auseinandergesetzt. Man kann nicht nur darum nicht sagen, dass das Fernsehen Tod und Sterben ausblendet. Im Gegenteil. Krieg, Terror und Flucht-Katastrophen sind das tägliche Brot der Fernsehnachrichten Bei gravierenderen Ereignissen gibt es Sondersendungen. Als „wie gravierend“ das Fernsehen Ereignisse einschätzt, hängt von ihrer Nähe „zu uns“ ab. Über eine Amoktat in München wird rum um die Uhr berichtet, der Untergang eines Flüchtlingsbootes mit hunderten Toten wird im Kurznachrichtenteil der Tagesschau abgehandelt. Dass der Tod uns im Nachrichtlich-Dokumentarischen Programmbereich des Fernsehens wirklich nahekommt, ist selten. Aber es kommt vor. Etwa in der Dokumentation „Solange du da bist“ (2016) über die Kinder krebskranker Eltern in der ZDF-Reihe 37 Grad – übrigens verantwortet von der Redaktion „Kirche und Leben“ - oder in dem Film des Bayrischen Rundfunks „Selbstbestimmt sterben – Wenn das Leben unerträglich wird“ (2015), der eine Tochter auf dem Weg zur assistierten Selbsttötung zeigt, aber auch einen Mann, der von seinem Suizidwunsch abrückt, als eine palliative Behandlung seine Schmerzen lindert. Nahe kommt der Tod uns auch in übertragenen Trauergottesdiensten z.B. für die Opfer des mörderischen Absturzes der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen im März 2015. Und man denkt bei diesem Thema unwillkürlich auch an das öffentliche Sterben von Johannes Paul II im April 2005. Hunderte von Millionen verfolgten dieses Ereignis am heimischen Fernseher und Millionen ließen sich dadurch motivieren, nach Rom zu pilgern, um live an der Beerdigung des ersten Medienpapstes der Zeitgeschichte teilnehmen zu können. Das Fernsehen erwies sich in diesem Fall als Kommunikator starker Emotionen und einer „Intimität aus Distanz“. Auch im Fiktionalen finden sich Nähe und Distanz. Jeder Fernsehkrimi braucht seine Leiche als Handlungsauslöser. Das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen kratzt uns dabei in der Regel wenig. Das ist auch nicht verwunderlich, denn der Mord steht ja in der Regel am Anfang, als Handlungsauslöser. So ist es auch bei der schon eingangs erwähnten Serie „CSI Crime Scene Investigation“. Hier spielt die Leiche jedoch im Fortgang der Erzählung weiterhin eine zentrale Rolle: „In den sogenannten CSI-Shots dringt die Kamera in die toten Körper ein (…) und greift Details heraus, die zum Tode führten oder auf den Mörder hinweisen.“

Auch im Fiktionalen finden sich Nähe und Distanz. Jeder Fernsehkrimi braucht seine Leiche als Handlungsauslöser. Das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen kratzt uns dabei in der Regel wenig. Das ist auch nicht verwunderlich, denn der Mord steht ja in der Regel am Anfang, als Handlungsauslöser. So ist es auch bei der schon eingangs erwähnten Serie „CSI Crime Scene Investigation“. Hier spielt die Leiche jedoch im Fortgang der Erzählung weiterhin eine zentrale Rolle: „In den sogenannten CSI-Shots dringt die Kamera in die toten Körper ein (…) und greift Details heraus, die zum Tode führten oder auf den Mörder hinweisen.“ Anders verhält es sich bei der ebenfalls schon erwähnten Serie „Six Feet Unter. Gestorben wird immer“ (SFU). Denn in dieser seit Juni 2001 mittlerweile in zehn Sprachen und 19 Ländern ausgestrahlten Serie geschieht der Tod dort, wo er auch im realen Leben auftritt: im Alltag der fiktionalen Charaktere. Möglich wird dies durch einen Kunstgriff: durch die Inszenierung des Alltags eines Bestattungsunternehmens. In jeder Folge geht es um einen Tod und die entsprechende Trauerfeier, die zumeist im Bestattungsunternehmen der Fishers abgehalten wird. Hauptfiguren sind die Brüder Nate und David Fisher, die die Firma nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernehmen. David, der jüngere Sohn, hatte den Familienbetrieb schon zusammen mit seinem Vater geleitet. Nate hat Züge des verlorenen Sohnes, der nach dem Tod des Vaters nach Hause zurückkommt und anfangs widerwillig in den Betrieb einsteigt. Claire Fisher ist die rebellische Schwester, die manchmal Drogen nimmt und Künstlerin werden will. Die Auseinandersetzung mit dem Tod des Vaters erstreckt sich über den gesamten Verlauf der Serie. Dabei erscheint er den Fisher-Kindern immer wieder in ihren Gedanken und Träumen – versäumte Aussprachen werden auf diese Weise nachgeholt. Aber auch andere Tote haben ein Nachleben in der Vorstellungswelt der Fishers und ihrer Angestellten. Auch mit ihnen führen sie imaginäre Gespräche beim Einbalsamieren oder der Planung der Bestattung. So diskutiert z.B. David seine Homosexualität mit einem ermordeten Gangster. Kritiker haben dieses Einflechten von Imaginationen auch als „magischen Realismus“ bezeichnet. Er ist ein Mittel der Serie, um die Konsequenzen des Todes für das subjektive Erleben und Handeln ihrer Protagonisten zu verdeutlichen. So ist SFU vielleicht sogar in erster Linie eine Serie über den Verlust und seine Folgen. Trauer wird dabei offensiv gezeigt: als eine Angelegenheit der Familie, die hart und langwierig sein kann und in der das Angewiesensein und Bezogensein auf andere unabweisbar deutlich wird.

Anders verhält es sich bei der ebenfalls schon erwähnten Serie „Six Feet Unter. Gestorben wird immer“ (SFU). Denn in dieser seit Juni 2001 mittlerweile in zehn Sprachen und 19 Ländern ausgestrahlten Serie geschieht der Tod dort, wo er auch im realen Leben auftritt: im Alltag der fiktionalen Charaktere. Möglich wird dies durch einen Kunstgriff: durch die Inszenierung des Alltags eines Bestattungsunternehmens. In jeder Folge geht es um einen Tod und die entsprechende Trauerfeier, die zumeist im Bestattungsunternehmen der Fishers abgehalten wird. Hauptfiguren sind die Brüder Nate und David Fisher, die die Firma nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernehmen. David, der jüngere Sohn, hatte den Familienbetrieb schon zusammen mit seinem Vater geleitet. Nate hat Züge des verlorenen Sohnes, der nach dem Tod des Vaters nach Hause zurückkommt und anfangs widerwillig in den Betrieb einsteigt. Claire Fisher ist die rebellische Schwester, die manchmal Drogen nimmt und Künstlerin werden will. Die Auseinandersetzung mit dem Tod des Vaters erstreckt sich über den gesamten Verlauf der Serie. Dabei erscheint er den Fisher-Kindern immer wieder in ihren Gedanken und Träumen – versäumte Aussprachen werden auf diese Weise nachgeholt. Aber auch andere Tote haben ein Nachleben in der Vorstellungswelt der Fishers und ihrer Angestellten. Auch mit ihnen führen sie imaginäre Gespräche beim Einbalsamieren oder der Planung der Bestattung. So diskutiert z.B. David seine Homosexualität mit einem ermordeten Gangster. Kritiker haben dieses Einflechten von Imaginationen auch als „magischen Realismus“ bezeichnet. Er ist ein Mittel der Serie, um die Konsequenzen des Todes für das subjektive Erleben und Handeln ihrer Protagonisten zu verdeutlichen. So ist SFU vielleicht sogar in erster Linie eine Serie über den Verlust und seine Folgen. Trauer wird dabei offensiv gezeigt: als eine Angelegenheit der Familie, die hart und langwierig sein kann und in der das Angewiesensein und Bezogensein auf andere unabweisbar deutlich wird. Ähnlich wie beim Fernsehkrimi gibt es auch beim Film Genres, in denen der Tod Teil der Genrekonventionen ist. Spielfilm-Genres wie Western, Thriller, Horrorfilm und Kriegsfilm leben davon, dass Menschen gewaltsam sterben. Auf die Bedeutung des Todes und die Schwere des Sterbens wir dabei zumeist nicht eingegangen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denken Sie etwa an den alten Sheriff Baker in Sam Peckinpahs „Pat Gerrit jagt Billy the Kid“ (1973), der sich mit seiner tödlichen Schusswunde an den Fluss schleppt. Sonnenuntergang. Bob Dylan singt „Knocking on Heavens Door“. Bakers indianische Frau streckt die Hand nach ihm aus. Oder denken Sie an „Der Pate“, Teil III. Don Corleone verlässt das Opernhaus über eine große Freitreppe. Da fallen Schüsse. Aber nicht er, der Mafiaboss, geht zu Boden, sondern seine Tochter Mary. Es folgt der vielleicht eindrücklichste Schrei der Kinogeschichte. Wir sehen zunächst nur das schmerzverzerrte Gesicht des Vaters, den Mund weit aufgerissenen. Der verzweifelte Schrei wird erst mit Verzögerung hörbar.

Ähnlich wie beim Fernsehkrimi gibt es auch beim Film Genres, in denen der Tod Teil der Genrekonventionen ist. Spielfilm-Genres wie Western, Thriller, Horrorfilm und Kriegsfilm leben davon, dass Menschen gewaltsam sterben. Auf die Bedeutung des Todes und die Schwere des Sterbens wir dabei zumeist nicht eingegangen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denken Sie etwa an den alten Sheriff Baker in Sam Peckinpahs „Pat Gerrit jagt Billy the Kid“ (1973), der sich mit seiner tödlichen Schusswunde an den Fluss schleppt. Sonnenuntergang. Bob Dylan singt „Knocking on Heavens Door“. Bakers indianische Frau streckt die Hand nach ihm aus. Oder denken Sie an „Der Pate“, Teil III. Don Corleone verlässt das Opernhaus über eine große Freitreppe. Da fallen Schüsse. Aber nicht er, der Mafiaboss, geht zu Boden, sondern seine Tochter Mary. Es folgt der vielleicht eindrücklichste Schrei der Kinogeschichte. Wir sehen zunächst nur das schmerzverzerrte Gesicht des Vaters, den Mund weit aufgerissenen. Der verzweifelte Schrei wird erst mit Verzögerung hörbar.  Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der demographischen Entwicklung ist Demenz in der gesellschaftlichen Realität und eben auch in ihrer medialen Verarbeitung ein zunehmendes Thema.

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der demographischen Entwicklung ist Demenz in der gesellschaftlichen Realität und eben auch in ihrer medialen Verarbeitung ein zunehmendes Thema. In Eastwoods „Million Dollar Baby“ geht es um den von Eastwood selbst gespielten Boxtrainer Frankie Dunn, der die Ausbildung der Kellnerin Maggie zur Profiboxerin übernimmt. Sie feiert Erfolge bis sie in einem Kampf durch einen unfairen Schlag ihrer Gegnerin so unglücklich auf die Kante eines Boxschemels fällt, dass sie ihr Leben lang vom Hals abwärts gelähmt bleiben wird. Sie will jetzt nur noch sterben und bittet den Trainer, ihr dabei zu helfen. Als Frankie Dunn nach zwei Selbstmordversuchen Maggies erkennt, wie ernst es ihr ist, schleicht er sich nachts ins Krankenhaus, stellt die Geräte ab und injiziert ihr eine Überdosis Adrenalin.

In Eastwoods „Million Dollar Baby“ geht es um den von Eastwood selbst gespielten Boxtrainer Frankie Dunn, der die Ausbildung der Kellnerin Maggie zur Profiboxerin übernimmt. Sie feiert Erfolge bis sie in einem Kampf durch einen unfairen Schlag ihrer Gegnerin so unglücklich auf die Kante eines Boxschemels fällt, dass sie ihr Leben lang vom Hals abwärts gelähmt bleiben wird. Sie will jetzt nur noch sterben und bittet den Trainer, ihr dabei zu helfen. Als Frankie Dunn nach zwei Selbstmordversuchen Maggies erkennt, wie ernst es ihr ist, schleicht er sich nachts ins Krankenhaus, stellt die Geräte ab und injiziert ihr eine Überdosis Adrenalin. Das tut im Blick auf eine andere Situation auch der Film „Halt auf freier Strecke“ (2011) von Andreas Dresen. Ein Arzt erklärt einem Paar entlang von Röntgenbildern mit schamhaftem Taktgefühl die Diagnose. Ein bösartiger Tumor im vorderen Hirnabschnitt, inoperabel.

Das tut im Blick auf eine andere Situation auch der Film „Halt auf freier Strecke“ (2011) von Andreas Dresen. Ein Arzt erklärt einem Paar entlang von Röntgenbildern mit schamhaftem Taktgefühl die Diagnose. Ein bösartiger Tumor im vorderen Hirnabschnitt, inoperabel. Das neueste Medium, das Internet, generiert einen multimedialen Kosmos. Alle schon betrachteten Medien sind darin präsent und zugänglich. Und noch viel mehr: Soziale Medien, YouTube-Filme, Pornoseiten, IS-Propaganda, das Darknet, Homepages jeglicher Art. Und darunter finden sich seit den 90er Jahren mit steigender Tendenz auch Trauerseiten. Es gibt sie als individuelle Gedenkseiten, im Rahmen von virtuellen Friedhöfen, in sozialen Netzwerken (darin finden sich auch Seiten von Trauergruppen) und auf Trauerportalen.

Das neueste Medium, das Internet, generiert einen multimedialen Kosmos. Alle schon betrachteten Medien sind darin präsent und zugänglich. Und noch viel mehr: Soziale Medien, YouTube-Filme, Pornoseiten, IS-Propaganda, das Darknet, Homepages jeglicher Art. Und darunter finden sich seit den 90er Jahren mit steigender Tendenz auch Trauerseiten. Es gibt sie als individuelle Gedenkseiten, im Rahmen von virtuellen Friedhöfen, in sozialen Netzwerken (darin finden sich auch Seiten von Trauergruppen) und auf Trauerportalen. Die Menschen wissen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer an den Grenzen des Lebens handlungs- und sprachfähig sind. Sie erwarten dabei Situationssensibilität und ein Eingehen auf das Individuum, zu recht, wie ich finde. Eine Traueransprache nach Schema F ist nicht nur enttäuschend für die Angehörigen, sondern auch theologisch defizitär. Die Bedeutsamkeit eines christlichen Begräbnisses lebt dabei natürlich auch davon, dass es um die Gestaltung eines existenziellen Einschnitts im wirklichen Leben geht. Im Real Life, wie man heute vor dem Hintergrund der Ubiquität von Medienwelten auch sagt. Auf diese Differenz zwischen Realität und Virtualität möchte ich zum Schluss noch mit einem Hinweis eingehen.

Die Menschen wissen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer an den Grenzen des Lebens handlungs- und sprachfähig sind. Sie erwarten dabei Situationssensibilität und ein Eingehen auf das Individuum, zu recht, wie ich finde. Eine Traueransprache nach Schema F ist nicht nur enttäuschend für die Angehörigen, sondern auch theologisch defizitär. Die Bedeutsamkeit eines christlichen Begräbnisses lebt dabei natürlich auch davon, dass es um die Gestaltung eines existenziellen Einschnitts im wirklichen Leben geht. Im Real Life, wie man heute vor dem Hintergrund der Ubiquität von Medienwelten auch sagt. Auf diese Differenz zwischen Realität und Virtualität möchte ich zum Schluss noch mit einem Hinweis eingehen.