Outsider |

„Die Art und Weise zum Bild zu kommen ...“Gespräch mit Lisa InckmannKarin Wendt

Inckmann: Zunächst war es rein räumlich ein anderer Ort: eine Gründerzeitvilla hier vorne auf dem Klinikgelände, dort „wo jetzt ein Alexianer Parkplatz ist“, wie der Künstler Robert Burda so schön auf einem Bild schreibt. Der Besucher musste durch den Vorgarten, die Treppe hoch und dann klingeln, es war verschlossener, geheimnisvoller; und es hatte zugleich eine intimere Atmosphäre, woran sich viele der früheren Besucher heute noch erinnern – man musste in gewisser Weise noch eine Schwelle übertreten. Was wir zeigten, war bis dahin nicht bekannt. Die Bilder lagen in den Mappen in den damaligen Bereichen der Ergo- und Kunsttherapie, die das Material noch wie ein geschlossenes Magazin führten. Man wusste zwar, dass Psychiatrien eigene Sammlungen haben, aber sie waren eng mit der Psychiatrie und mit einem therapeutischen Blick verbunden, eigentlich noch bis in die 70er Jahre. Ein Startpunkt, das Bildmaterial im Alexianer-Krankenhaus zu sichten und zu sammeln, war 1990 der Kongress „Kunst und Psychiatrie“[1] in Münster zum Stand der kreativen Therapie in Deutschland und den Niederlanden. Auf einer unserer ersten Tagungen im Jahr 2000 ging es denn auch um das Verhältnis von Kunsttherapie und freien Ateliers.[2] Worauf ich von Anfang an hingewirkt habe, ist, dass unsere Sammlung ein öffentlicher Raum wurde, seit 1996 mit Namenszug und Logo auf einer weißen Fahne und vor allem mit festen Öffnungszeiten für die Besucher. Wir haben dann bald auch außerhalb des Kunsthauses ausgestellt. Nachdem die Villa abgerissen wurde, arbeiten wir nun seit gut siebzehn Jahren in diesem schönen Neubau, in den man einfach eintreten kann – wie eine helle Glasvitrine in einem Park mit alten Bäumen, die schon von weitem diese Offenheit auch architektonisch sichtbar macht. Wendt: Das Kunsthaus Kannen ist heute ein Museum für Gegenwartskunst im Bereich Outsider Art, das künstlerische Praxis mit künstlerischer Vermittlung verbindet: Es gibt offene Ateliers mit festen Plätzen für die Künstler, eine große Ausstellungshalle und einen Galeriebereich, das Archiv, eine Präsenzbibliothek und einen Museumsshop. Die Sammlung, die aus der Atelierarbeit der vergangenen Jahrzehnte heraus entstanden ist und weiter wächst, wird in Ausstellungen zusammen mit anderer zeitgenössischer Kunst gezeigt. Würdest Du sagen, dass das Kunsthaus trotzdem ein besonderer Ort geblieben ist? Inckmann: Ja, es ist nach wie vor ein besonderer Ort, weil es auf dem historischen Gelände einer Psychiatrie liegt. Ende des 19. Jahrhunderts erwarben die Alexianerbrüder das Land am südlichen Stadtrand von Münster und richteten hier eine Pflege- und Heilanstalt ein.[3] Als wir das Kunsthaus 2000 neu eröffneten, gab es dann auch die Diskussion, „warum geht ihr nicht in die Stadt?“, die Alexianer haben ja viele Gebäude in der Stadt gekauft, gemietet oder gebaut. Ich finde es aber nach wie vor gut, dass unser Haus hier steht und nicht losgelöst von der Psychiatrie, weder vom historischen Ort noch von der Gegenwart. Es ist ein Ort, zu dem man sich hinbewegen muss, diesen Akt zur Kunst hin finde ich gut. Vor zwanzig Jahren gab es auch die Idee, dass etwas erst Kunst ist, wenn es im Museum hängt. Mit dieser Vorstellung „spielt“ das Kunsthaus, indem es die Atmosphäre, aus der heraus es entstanden ist, für jemanden, der sensibel ist, vermittelt, mit reflektiert. Das Kunsthaus auf dem alten Gelände mit den historischen Gebäuden rund um den ehemaligen Wasserturm zu belassen, war in gewisser Weise auch ein Vor-Zeichen für die nachfolgende Öffnung des gesamten Geländes, das heute ein moderner Campus ist mit Kliniken, Werkstätten, Sinnespark, Kirche, Café und Hotel. Wer das möchte, kann sich hier also auch mit dem Thema Psychiatrie und mit der heutigen modernen Psychiatrie beschäftigen. Das Kunsthaus selbst ist zudem ein besonderer Ort, weil es sehr transparent, sehr offen ist. Die Büros sind verglast, und auch der Atelierbereich ist für den Museumsbesucher einsehbar. Die Kunstvermittlung, die Kommunikation liegt sozusagen auf der Hand.

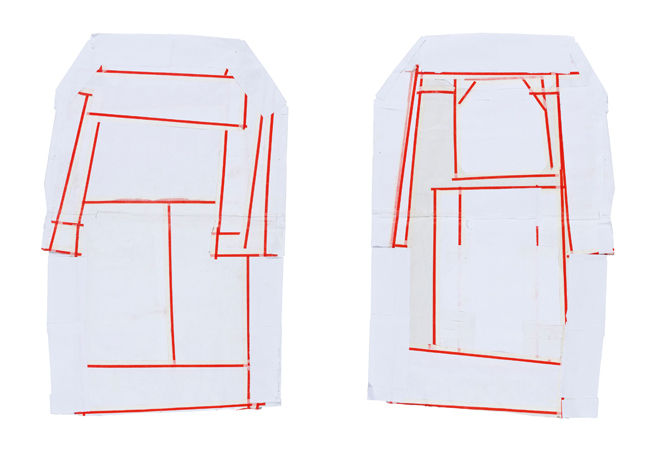

Robert Burda - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

Inckmann: Mich hat von Anfang an vor allem anderen die Bildsprache interessiert. Ich komme ja nicht aus der eigentlichen Museumslandschaft, mein Werdegang hat sich aus der Projektarbeit ergeben und ich gehe von der eigenen Kunsterfahrung aus. Schon während der ersten Jahre, in denen ich mich eigentlich nur mit der Sammlung und ihrer ersten Veröffentlichung[4] beschäftigt habe, habe ich die Bilder wieder und wieder angesehen, und mir fiel auf, wie nahe sie kulturgeschichtlich an der jeweiligen Zeit sind. Wenn man zurückblickt etwa auf die Bilder der Prinzhorn-Sammlung und diese mit der Kunst ihrer Zeit vergleicht, dann fällt halt auf, dass Ende des 19. Jahrhunderts Maschinen so eine große Rolle spielten – vergleichbar sehen wir heute Arbeiten wie die von Hans-Georg Kastilan, der Kürzel und Zeichen für Gedankenreisen erfindet, oder von Alfred Olschewski, der nur die Farbflächen nebeneinander setzt. Solche minimalistischen Bilder findet man eben auch in der zeitgenössischen Kunst. Mich interessiert, wenn Künstler zu ähnlichen Bildsprachen kommen, so dass man unmittelbar in das Bild hineinkommt. Eine Ausstellung, die ich gerne gemacht habe, ist zum Beispiel „Jeden Tag eine Linie“[5] zusammen mit zeitgenössischen Zeichnern. Dorothee Rocke hat damals für Fritz Tobergte, der auf einer langen Tapetenrolle seine Bilderschrift zeichnete, jeden Tag eine Zeichnung gemacht. Sie hat zeichnerisch auf seine Zeichnung geantwortet. Da entsteht dann etwas, was sich an dem Bild festmachen lässt, wo man einfach beim Bild bleibt; wo es um die Art und Weise geht, zu dem Bild zu kommen. Ja, das interessiert mich am meisten, die Art und Weise, zum Bild zu kommen. Es gibt aber auch stärker thematisch ausgerichtete Ausstellungen oder jene, die wir von anderen Häusern übernehmen. Aber wenn ich selber kuratiere, interessiert mich schon die Herangehensweise an das Bild, sei es die Linie, die Aussprache oder das Minimalistische, wo nur noch die Zeichnung oder die Zeichenspur vorhanden ist.

Helmut Feder - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

Inckmann: Mich reizt der Sog eines Bildes. Wir sehen eine Fülle von Bildern, die in diesen, sagen wir einmal, Kunstwerkstätten entstehen oder auch in der Kunsttherapie, das Spektrum ist ja weit. Sobald es aber zu einer Bildsprache kommt, die eigen ist – das haben etablierte Künstler auch – dann interessiert mich das. Wir sehen ebenso viele Bilder, bei denen das Ziel, ein Produkt zu machen, so im Vordergrund steht, dass es mich nicht mehr interessiert. Vielleicht kann man aber auch sagen, dass wir hier sehr ruhig arbeiten können, weil wir nicht so stark in diesem Markt bestehen oder ihn beherrschen müssen, weil das Kunsthaus von den Alexianern als Träger stärker in der Vermittlung gesehen und weniger an den Besucherzahlen gemessen wird. Wir haben hier aber auch Künstler, die sich gar nicht behaupten wollen. Nimmt man zum Beispiel Stephan Meishner, von dem wir beide sagen, das ist ein guter Künstler, dessen Bilder eine eigene Spannung und Ironie besitzen. Er hat sich entschieden, nicht mehr ausstellen. Wendt: Ja, da erfährt man selbst auch eine Grenze, die man achten muss. Was zeichnet eine künstlerische Begleitung im Unterschied zu einer sozialen oder sozialpädagogischen Begleitung aus?

Alfred Olschewski - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

Es gibt natürlich auch andere Bewohner, mit denen man in kleinen Gruppen arbeitet wie Jörg Lohmann (Ergotherapeut). Da geht es dann stärker um eine handwerkliche Unterstützung, die Anleitung in verschiedenen Techniken und Materialien, oder einfach um die Ermunterung etwas zu gestalten. Dennoch ist auch da das Ergebnis nie gleichförmig, sondern schon sehr individuell. Man kann durch bestimmte Vorgaben Gestaltungsergebnisse vorwegnehmen. Das machen wir hier aber nicht.

Hans-Werner Padberg - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

So einen Ausstellungsbesuch würden viele allein nicht schaffen. Vielleicht geht es darum, zu einem Kontakt nach außen zu ermutigen, gegen den Drang sich zurückzuziehen, indem man mitgeht. Das Spektrum der Förderung ist sehr weit. Es gibt auch Bewohner, die schreiben, Prosa und Gedichte. Sie haben mit Brigitte Thie (Poesietherapeutin) die Schreibgruppe Lichtblicke gegründet und treten auch in Lesungen auf.[6]

Inckmann: Mein Anliegen bei all dem, was wir hier aufgebaut haben, ist es zu zeigen, dass es neben dieser ganzen Kunstwelt Menschen gibt, die auch schaffen. Nehmen wir Bernhard Pfitzner, der einmal die Woche kommt und mit den Papieren aus dem Papierkorb abstrakte Collagen fertigt – er tut es einfach! Oder sehen wir Klaus Mücke, er malt und zeichnet eben. Das hochzuhalten, darum geht es mir, zu zeigen, dass es da ist, damit es sich nicht verhuscht und versteckt – und das ohne dabei gleich die Werteskala von hoher und niedriger Kunst anzulegen. Und es genügt eben nicht wie noch zur Zeit der Prinzhorn-Sammlung zu sagen: „jaa, das sind Patientenarbeiten ...“ oder wie heute viele Kunsthistoriker von „Artefakten“ zu sprechen, nein – wenn man die Werke sieht, dann sieht man abstrakte Arbeiten, Faltungsarbeiten, Zeichnungen, Objekte, genauso wie sie die Kunst unserer gegenwärtigen Kultur hervorbringt. Dennoch gibt es nur wenige Kuratoren, die den Mut haben, diese Arbeiten einzubeziehen. Ja, das ist, glaube ich, mein größtes Anliegen, das einfach vorzuhalten, es im kulturellen Gedächtnis zu halten. Wendt: Der Kunsthistoriker Erich Franz betont in einem Aufsatz[7] über Arbeiten von Künstlern aus dem Kunsthaus Kannen die Eigenständigkeit des Sichtbaren. Er zitiert den Künstler Willi Baumeister, der in seinem Buch über „Das Unbekannte in der Kunst“ schreibt, Malerei sei „die Kunst des Sichtbarmachens von etwas, das durch sie erst sichtbar wird“. Geht es im Grunde um Sichtbarkeit? Inckmann: Was mich fasziniert und auch immer wieder verblüfft (lacht ...), wenn ich sehe, dass das, was etwa Berni Pfitzner macht, der sicher nicht in ein Museum geht, eben überhaupt nicht fernzuhalten ist von dem, was in der zeitgenössischen Kunst passiert – das ist einfach bewegend, dass Menschen, die scheinbar abgeschlossen in der Psychiatrie oder in ihrer „eigenen Welt“ leben, mit dem, was kulturell passiert und mit der Entwicklung der Bildsprache ihrer Zeit mitgehen.

Bernhard Pfitzner - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

Karl Cornelius - © Kunsthaus Kannen, Fotograf: Ralf Emmerich

Inckmann: Ja, und was ich ja auch wichtig finde: Hier geht es nicht um drei, vier Bilder von einer Person, sondern es sind Œuvres – oder wie Kasper König sagt, ihn beeindruckt „die Masse“ – Friedrich Wilhelm Koch: 500 Arbeiten, Hans-Georg Kastilan: 600 Arbeiten – das alleine ist ein Standpunkt, eine Haltung, es ist kein Zufall. Es zeigt auch so etwas wie einen Zeittakt, oder wie Koch sagte, der jeden Tag zehn Blätter gezeichnet hat, „wir sind kleine Künstler, die sich mit den großen unterhalten“. Wendt: Kulturhistorisch sind Museen Orte, an denen etwas, das für die Menschheit Bedeutung hat, für die Nachwelt bewahrt und reflektiert wird – Museen sind Reflexionsorte, wie Günter Grasskamp sagt. Die Sammlung des Kunsthauses Kannen ist eine Fortschreibung der Geschichte der frühen Sammlungen Dubuffet oder Prinzhorn, aber auch ihre Neuschreibung. Inckmann: Ja, unsere Sammlung beginnt um 1970, sie steht damit – wie etwa Gugging in Österreich – historisch in einer Abfolge mit der Sammlung Prinzhorn. Zu Beginn stand die Sichtung, Ordnung und Archivierung im Vordergrund. Heute sind es zum einen nicht mehr so viele, die hierher finden, weil sich der Alltag verändert hat und mehr Betreuung bzw. Integrationsarbeit stattfindet. Wenn es die Arbeitsweise des Künstlers erlaubt, treffen wir mit Blick auf die Sammlung vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt der künstlerischen Entwicklung eine ästhetische Auswahl. Es sind heute aber auch andere Menschen hier als die Generation, die aus dem Krieg kam wie Hans-Georg Kastilan oder Hans-Jürgen Fränzer, auch andere als die, die nach 1945 noch dauerhaft in die Psychiatrie kamen. Die Behandlungen haben sich geändert und viele von denen, die früher in der Psychiatrie lebten, müssen das heute nicht mehr. Andere sind zu krank, um sich überhaupt der Kunst widmen zu können. Von daher spiegelt unsere Sammlung einen Abschnitt der Psychiatriegeschichte wider. Inzwischen gibt es natürlich aber auch Bestrebungen, dieses Feld anders zu erschließen, und es wird mit dem Label Outsider Art auch anders benannt. Da spielen meines Erachtens Kriterien eine Rolle, die eher den voyeuristischen Blick suchen, das Spektakuläre oder das Skurrile. Aus meiner Sicht geht es dabei oft darum, erneut Kategorien abzustecken und die Dinge einzuordnen. Große Ausstellungen wie etwa „Weltenwandler“[8] zeigen die wichtigsten Arbeiten und Namen, die sich schon durch den Markt hindurchbewegt haben. Im Vergleich dazu ist unsere Sammlung stärker am langsamen Entstehungsprozess interessiert und unser Ausstellungskonzept mehr am Bild orientiert; vielleicht stellt das Kunsthaus nach wie vor eine eigene Haltung dar, die einer Vermarktung gegenüber widerständig bleibt. Wobei man insgesamt sicher sagen muss, dass sich der ganze Hype um die Outsider Art inzwischen beruhigt hat und es eine Annäherung an den ersten Kunstmarkt gegeben hat. Vieles ist in den Häusern angekommen und wird nicht mehr als etwas Besonderes gesehen. Gleichwohl bleibt die Frage, ob das Wissen darum sich wirklich kulturell sedimentiert hat oder ob es nicht nur an der Oberfläche Angleichungen gegeben hat. Wendt: Für eine Vernetzung aller Akteure, um das Thema zu diskutieren und ein Publikum zu schaffen, hast Du 2009 eines Deiner jüngsten Projekte ins Leben gerufen, das 2x2 Forum für Outsider Art[9]. Alle zwei Jahre lädt das Kunsthaus Aussteller, Künstler und Sammler aus ganz Europa ein. Wie wichtig ist Netzwerken im Bereich der Outsider Art heute? Inckmann: Viele derer, die in dem Feld arbeiten, haben sich in den Städten, also vor Ort, eingefunden und professionalisiert. Sie müssen, nicht zuletzt durch das Internet, weniger reisen, um überhaupt Dinge zu sehen und zu erfahren, um sich auszutauschen und anregen zu lassen. Die Atmosphäre ist insgesamt vielleicht abgeklärter. Dennoch ist das Forum als Plattform und Diskussionstreffpunkt gefragt und gut besucht. Es kommt natürlich eine neue Generation, die wieder neue Konzepte erarbeiten wird, andere Fragen stellen und auch andere Antworten finden wird. Weitere Angaben zu den Werken und Künstlern in: Das Kunsthaus Kannen Buch. Kunst der Gegenwart – Art Brut und Outsider Art, Alexianer GmbH (Hg.), Bielefeld: Kerber 2016. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/106/kw76.htm |

Inckmann: Ja, aber auch zu fördern. Ein gutes Beispiel ist vielleicht

Inckmann: Ja, aber auch zu fördern. Ein gutes Beispiel ist vielleicht