Museum |

Geistlicher Posaunen-SchallZur aktuellen Ikonographie des Religiösen XIIIAndreas Mertin 1715, also vor gut 300 Jahren erscheint in Augsburg das Buch „Tubae Sonitus Incitans Et Excitans Iustos Et Peccatores, Illos Ad Perseverantiam, Hos Ad Poenitentiam.“ Was sich auf Latein etwas merkwürdig anhört, wird durch einen langen deutschen Titel erläutert: Geistlicher

Und so geht es immer weiter, er schildert wie die Ehe-Zeit eben auch zur Wehe-Zeit werden kann, wie manchmal bei der Partnersuche die Augen über den Verstand triumphieren, wie schwierig es ist, einen verliebten Menschen von der falschen Partnerwahl abzuhalten usw. Überaus Lebenspraktische Seelsorge also. Und er spricht nicht einseitig nur den Frauen ins Gewissen, sondern verteilt seine Mahnungen gut dialektisch auf jedes Geschlecht. Ach ja, die Predigt trägt den Titel: „Der trost- und freudbringende Wein“ (S. 42ff.). Überhaupt ist der Prior des Klosters Heidenfeld ein anschaulicher Prediger. Er gibt der Predigt jeweils einen interessanten Titel, macht zu Beginn das Thema der Predigt bekannt, sagt, wie er seine Predigt aufbaut und verfügt zudem über eine sehr lebendige Sprache. Er predigt auf beinahe 300 Seiten über

Und so weiter und so fort – 50 Predigten lang. Manchmal geht es auch um die Prädestinationslehre der Calvinisten und die katholischen Einwände. All dies kann online bei den Digitalisaten der Bayerischen Staatsbibliothek nachgelesen oder als PDF herunter geladen werden und wäre auch für einen Homiletik-Kurs eine gute Grundlage für Diskussionen um anschauliches und seelsorgerliches Predigen, wenn auch die sittlichen Folgerungen nicht mehr aktuell sind.[1] Wie bin ich auf dieses Predigtwerk gekommen und was hat es mit der aktuellen Ikonographie des Religiösen zu tun? Nun, ich kannte dieses Predigtbuch bis vor einem Monat nicht und bin erst im Zusammenhang mit den Diskussionen um die jüngste Kreuzesdarstellung mit Sophia Thomalla in der Werbung für die spanische Weihnachtslotterie El Gordo darauf gestoßen.[2] Mich interessierte, ob das Kreuzigungsbild bei dieser Künstlerin ein zufälliges, von der Werbeagentur vorgegebenes Motiv war oder ob sich in ihrem Portfolio gewisse Systematiken ablesen lassen. Ähnlich konnte man ja bei Madonna eine Kontinuität in der (provokativen) Auseinandersetzung mit christlicher Ikonographie beobachten. Irgendwie war ich also nicht überrascht, eine analoge Traditionslinie auch bei den Foto-Shootings von Sophia Thomalla zu entdecken. In Zeiten, in denen sie noch nicht ihre gesamte sichtbare Haut mit Tattoos bedeckt hatte, war sie als Playboy-Model zu sehen: Im Mai 2012 veröffentlicht die Zeitschrift eine Foto-Serie mit ihr und daraus sind zwei Bilder ganz interessant. Zum einen sieht man Thomalla in einer Art Märchenmotiv in nebliger, aber eigentlich eher rauchiger Umgebung auf einem schneebedeckten Burghof stehen (es soll sich um eine Burg nahe bei Salzburg handeln) und sich an einen alten Zieh-Brunnen mit Schöpfrad lehnen. Auf der Schulter trägt sie eine Federboa, wie sie etwa in der New Burlesque genutzt wird. Auf dem Brunnenrand bzw. auf dem Ziehgestell des Brunnens sitzen zwei Nebel- bzw. Aaskrähen, die mythologisch anspielungsreich sind. Der Brunnen ist mit vierblättrigen Kleeblättern behauen unterhalb derer noch Tiere zu erkennen sind. Das alles wirkt wie eine Filmkulisse nach einem Grimm’schen Märchen, man könnte an die Gänsehirtin am Brunnen denken: Auf den dreimaligen Schrei einer Nachteule muss diese hinausgehen zu einem Brunnen. Sie zieht die hässliche Haut vom Gesicht, wäscht sich und die Haut, die sie trocknen lässt, und weint. Beim Playboy gibt es aber noch ein Detail im Bildhintergrund, das weniger zu einem Märchen der Gebrüder Grimm passt. Denn an der mit Feuchtigkeit durchdrungenen Wand mit abbröckelndem Putz hinter dem Model hängt ein Kruzifix mit Christuskorpus. Und diese Kombination ist ganz sicher nicht zufällig. Es ist eine Botschaft weniger der Provokation als vielmehr von Morbidität, schwarze Romantik, aber noch nicht wirklich auf dem Niveau von Edgar Allan Poe (The Raven).

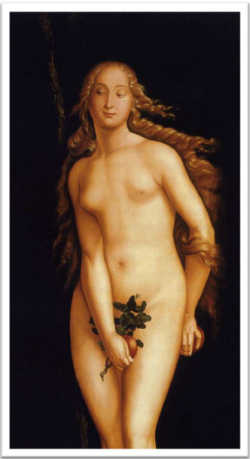

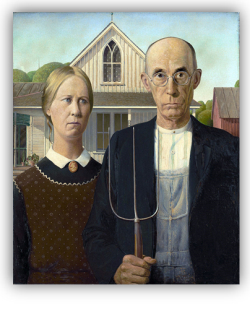

Man kann nun die Sittenpredigten von 1715 und den Akt von 2012 für eine zufällige Zusammenstellung halten und argumentieren, den Fotografen wäre es nur auf ein altes, möglichst religiöses Buch angekommen und greifbar war in der Burg-Bibliothek gerade das Buch, das Thomalla nun in der Hand hält. Mag sein. Aber auch dann liegt darin mehr Sinn, als man denkt. Natürlich wird auf dem Foto das Buch mit den Sittenpredigten von 1715 von Thomalla so benutzt wie Eva ein Feigenblatt nach dem „Sündenfall“ auf einem mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Gemälde nutzt.

Nun werden die Feigenblätter zur Verhüllung des Naturzustandes in der Genesis natürlich als Folge der Erkenntnis von Gut und Böse eingesetzt. Genesis 3, 7: „Da wurden beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nichts anhatten. Sie hefteten Feigenblätter aneinander und machten sich Schurze.“ Es ist also – zumindest in der Perspektive der biblischen Erzähler – ein Kulturfortschritt, seine Nacktheit zu erkennen und sich zu bedecken.

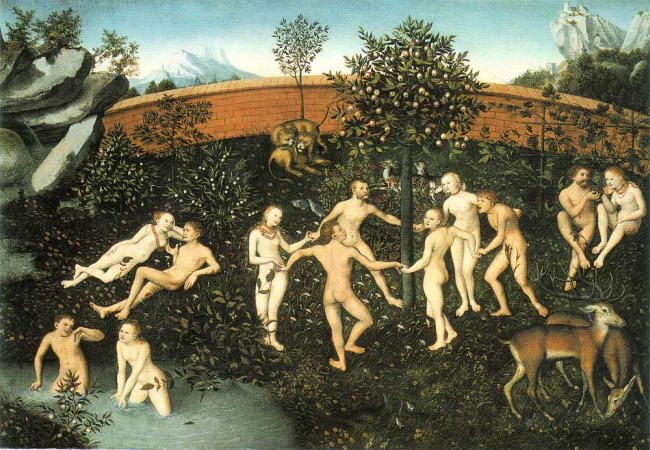

Es ist ganz interessant der wechselhaften Geschichte des Schamgefühls in der Dialektik von Nacktheit und Prüderie nachzugehen, wie dies Jean Claude Bologne in seinem Buch getan hat. Nicht immer sind die Rollen dabei so verteilt, wie es aus der Gegenwart als scheinbar selbstverständlich erscheint. Das Klischee vom Akt auf der einen Seite und der Kirche auf der anderen fällt dann in sich zusammen, wenn Humanismus und Reformation sich verbinden und zum Beispiel beim lutherischen Künstler Lukas Cranach die Aktdarstellung zum Kern des neuen humanistischen Selbstverständnisses wird.

Es macht daher im 21. Jahrhundert wenig Sinn, sich ausgerechnet gegen die Religion zu wenden, wenn man einen Akt zeigen will. Im 21. Jahrhundert kann sich jeder nackt zeigen, wenn er will. Wer sich dabei dennoch gegen die Religion positioniert, regrediert ins 19. Jahrhundert und bleibt einer Religionskritik verhaftet, die längst historisch geworden ist. Was nicht heißt, dass es nicht auch weiterhin religiöse Menschen gibt, die die Religion des 19. Jahrhunderts pflegen und gegen erotische Freigeisterei mit religiösen Motiven vorgehen. Es scheint aber so zu sein, dass die erotische Freigeisterei des vorgeblichen religiösen Widerparts mehr bedarf, als dass Religion heute noch den freizügigen Akt zur Verurteilung des Bösen bräuchte.

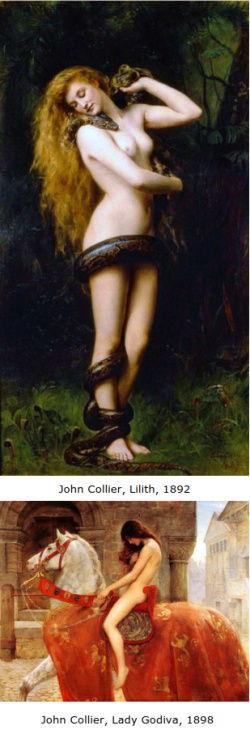

Der Playboy mit Sophia Thomalla ist der religiösen Darstellung der Eva eines Hans Baldung Grien von 1520 verwandter als die Protagonisten glauben. Zugespitzt gesagt: Wenn Sophia Thomalla im Playboy „Making of“ zu ihrer Fotoserie so tut, als ob hier etwas besonders Gewagtes vorgestellt würde, dann kommt sie über 500 Jahre zu spät. Und wenn sie bzw. die Fotoredakteure 2012 meinen, es sei immer noch die Religion, die die freizügige Entwicklung des Menschen behindere, dann nehmen sie die Wirklichkeit nicht wahr. Das ist ein primitives vulgär religionskritisches Klischee des 19. Jahrhunderts. Die Deutsche Literatur hat den Freigeistern immer vorgeworfen, in Wirklichkeit nur scheinbar Freigeister zu sein, weil die den letzten Schritt freien Denkens – die Loslösung von den kritisierten Traditionen – nicht wagen würde. Wer ein dreihundert Jahre altes Buch eines Sitten-Predigers vor die eigene Scham hält, um anzudeuten, dass die Freizügigkeit weiterhin durch Sittenprediger eingeschränkt ist, sollte doch etwas mehr Mut beweisen, mehr Ästhetik und mehr humanistisches Selbstbewusstsein. Da sind ja selbst die Femme Fatales der Präraffaeliten revolutionärer. Wenn der Präraffaelit John Collier seine Bilder malt und inszeniert, ist jedes einzelne konzeptuell überzeugender als die 100 Jahre später entstandenen Bilder der Playboy-Redaktion. Und schon Collier war bei weitem nicht der erste, der derartige Bilder auf diese Weise inszenierte. Die religiöse Ikonographie ist komplexer als manche es sich vorstellen können. Anmerkungen[1] http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10366434-1. [2] Vgl. dazu Verf. Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall. Zur aktuellen Ikonographie des Religiösen XII, https://www.theomag.de/111/am612.htm [3] Man könnte spekulieren, ob die Leute vom Playboy DOMINICA mit DOMINA verwechselt haben, aber das ist müßig. [4] Steffan, Albert (1720): Tubae Sonitus Incitans Et Excitans Iustos Et Peccatores, Illos Ad Perseverantiam, Hos Ad Poenitentiam. Geistlicher Posaunen-Schall, durch welchen die Gerechte zu beharrlicher Tugend, d. Sünder aber zur eyfrigen Buß … aufgeweckt werden; Das ist: Sittliche Predigen f. alle Sonntäg d. gantzen Jahrs. Augspurg: Veith. [5] Mertin, Andreas (2011): Böser Kitsch, Fame Hooker. Maria Magdalena, Jady Gaga und Judas. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 13, H. 71. http://www.theomag.de/71/am356.htm. [7] Bologne, Jean Claude; Savigny, Rainer von; Schmidt, Thorsten (2001): Nacktheit und Prüderie. Eine Geschichte des Schamgefühls. Weimar: Verl. Hermann Böhlaus Nachfolger, S. 404. [9] Schiller: Don Carlos, Infant von Spanien. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/111/am613.htm |

Jener Albertus Steffan ist ein Heidenfelder Augustiner-Prior und Kanzelredner, der in seinen Predigten vielfach auf die Zeitumstände eingeht und auch sittliche Ratschläge gibt. Steffan entschließt sich zum Beispiel zu einem klaren Lob der Jungfräulichkeit, weil in damaligen Zeiten ein Handwerksgeselle erst heiraten durfte, wenn er eine Meisterstelle einnehmen konnte. Das führte leicht erkennbar zu sittlichen Verwerfungen, denn vorehelicher Geschlechtsverkehr war Sünde. Dagegen lobt der Prediger die Jungfrauen und malt das lebhaft aus. Weil es so schön ist, ein Zitat:

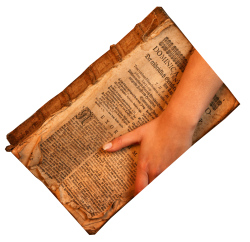

Jener Albertus Steffan ist ein Heidenfelder Augustiner-Prior und Kanzelredner, der in seinen Predigten vielfach auf die Zeitumstände eingeht und auch sittliche Ratschläge gibt. Steffan entschließt sich zum Beispiel zu einem klaren Lob der Jungfräulichkeit, weil in damaligen Zeiten ein Handwerksgeselle erst heiraten durfte, wenn er eine Meisterstelle einnehmen konnte. Das führte leicht erkennbar zu sittlichen Verwerfungen, denn vorehelicher Geschlechtsverkehr war Sünde. Dagegen lobt der Prediger die Jungfrauen und malt das lebhaft aus. Weil es so schön ist, ein Zitat: Das zweite Foto aus der Serie von 2012, das ich interessant fand, ist ein Aktfoto, das das Model mit einer schwarzen Augenbinde in einem heruntergekommenen Raum zeigt. Sie steht vor einem siebenarmigen Leuchter mit brennenden Kerzen und blickt den Betrachter durch die Augenbinde an. Das Bemerkenswerte an diesem Foto ist ein anscheinend uraltes Buch, das das Model in der Hand und vor ihre Scham hält. Der Einband des Buches und die ersten Seiten haben sich schon gelöst, so dass der Betrachter auf die ersten Textseiten des Buches blickt. Und mit etwas Mühe kann er dort erkennen

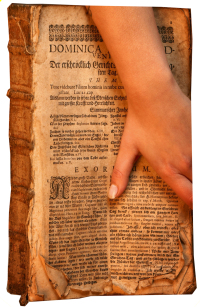

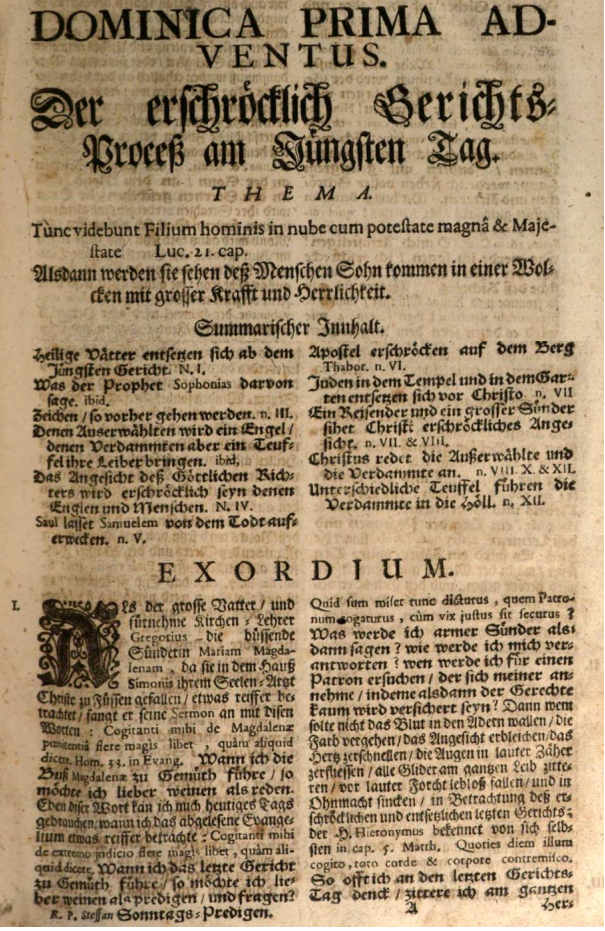

Das zweite Foto aus der Serie von 2012, das ich interessant fand, ist ein Aktfoto, das das Model mit einer schwarzen Augenbinde in einem heruntergekommenen Raum zeigt. Sie steht vor einem siebenarmigen Leuchter mit brennenden Kerzen und blickt den Betrachter durch die Augenbinde an. Das Bemerkenswerte an diesem Foto ist ein anscheinend uraltes Buch, das das Model in der Hand und vor ihre Scham hält. Der Einband des Buches und die ersten Seiten haben sich schon gelöst, so dass der Betrachter auf die ersten Textseiten des Buches blickt. Und mit etwas Mühe kann er dort erkennen  DOMINICA ... der Rest ist vom Arm des Models überlagert.

DOMINICA ... der Rest ist vom Arm des Models überlagert. Die Predigt, die im Buch aufgeschlagen ist, ist die zum ersten Advent: DOMINICA PRIMA ADVENTUS. Als Thema gibt der Prediger Steffan an: „Alsdann werden sie sehen deß Menschen Sohn kommen in einer Wolcken mit grosser Krafft und Herrlichkeit.“ Die Predigt selbst gliedert Steffan in zwölf Teile. Und er beginnt mit Maria Magdalena, von der der Kirchenvater Gregorius sage: „Wann ich die Buß Magdalenae zu Gemüth führe / so möchte ich lieber weinen als reden.“ Gregorius knüpft an Legenden an, die sich um die büßende Maria Magdalena ranken und die bis ins 19. Jahrhundert die (erotischen) Phantasien von Männern anregten.

Die Predigt, die im Buch aufgeschlagen ist, ist die zum ersten Advent: DOMINICA PRIMA ADVENTUS. Als Thema gibt der Prediger Steffan an: „Alsdann werden sie sehen deß Menschen Sohn kommen in einer Wolcken mit grosser Krafft und Herrlichkeit.“ Die Predigt selbst gliedert Steffan in zwölf Teile. Und er beginnt mit Maria Magdalena, von der der Kirchenvater Gregorius sage: „Wann ich die Buß Magdalenae zu Gemüth führe / so möchte ich lieber weinen als reden.“ Gregorius knüpft an Legenden an, die sich um die büßende Maria Magdalena ranken und die bis ins 19. Jahrhundert die (erotischen) Phantasien von Männern anregten. Damit sind alle Elemente versammelt, die im Playboy-Foto von Sophia Thomalla eine Rolle spielen. Man kann nun spekulieren, wie die Konstellation von Akt, Model, Kerzenleuchter (Menora) und den Sittlichkeitspredigten aus dem Jahr 1715 zustande gekommen ist. In einem Interview von 2015 sagt Sophia Thomalla, für sie kämen derartige Akt-Aufnahmen nur dann in Frage, wenn es etwas ganz Besonderes und Neuartiges wäre. Mit den Aufnahmen von 2012 zeigt sie sich im Rückblick etwas unzufrieden – aber das kann sich auch auf andere Teile des Foto-Sets beziehen. Wichtig ist: es geht ihr weniger um den Akt als Akt, als um eine interessante, neuartige Konstellation („Mir müsste etwas einfallen, was noch niemand vorher gemacht hat.“

Damit sind alle Elemente versammelt, die im Playboy-Foto von Sophia Thomalla eine Rolle spielen. Man kann nun spekulieren, wie die Konstellation von Akt, Model, Kerzenleuchter (Menora) und den Sittlichkeitspredigten aus dem Jahr 1715 zustande gekommen ist. In einem Interview von 2015 sagt Sophia Thomalla, für sie kämen derartige Akt-Aufnahmen nur dann in Frage, wenn es etwas ganz Besonderes und Neuartiges wäre. Mit den Aufnahmen von 2012 zeigt sie sich im Rückblick etwas unzufrieden – aber das kann sich auch auf andere Teile des Foto-Sets beziehen. Wichtig ist: es geht ihr weniger um den Akt als Akt, als um eine interessante, neuartige Konstellation („Mir müsste etwas einfallen, was noch niemand vorher gemacht hat.“

Man muss schon arg über die (rousseausche) Bande denken, um aus der Rückkehr zur Nacktheit wiederum einen fortschrittlichen Akt zu machen, an dem man bloß von der rückschrittlichen religiösen Moral bzw. Sittenlehre gehindert wird. Aber nur in dieser Denkfigur würde das verwendete Bild in sich stimmig, wenn es nicht völlig unreflektiert entstanden sein sollte. Denn was hindert Menschen daran, die sich als Freigeister verstehen, alles zu machen, was sie in ihrem Freiheitsdrang machen wollen? Die Antwort lautet vermutlich: Die Moral oder die Sittlichkeit, manchmal aber auch nur die Moralapostel einer Gesellschaft. Diese waren aber weniger religiöse, als vielmehr bürgerliche Moralisten:

Man muss schon arg über die (rousseausche) Bande denken, um aus der Rückkehr zur Nacktheit wiederum einen fortschrittlichen Akt zu machen, an dem man bloß von der rückschrittlichen religiösen Moral bzw. Sittenlehre gehindert wird. Aber nur in dieser Denkfigur würde das verwendete Bild in sich stimmig, wenn es nicht völlig unreflektiert entstanden sein sollte. Denn was hindert Menschen daran, die sich als Freigeister verstehen, alles zu machen, was sie in ihrem Freiheitsdrang machen wollen? Die Antwort lautet vermutlich: Die Moral oder die Sittlichkeit, manchmal aber auch nur die Moralapostel einer Gesellschaft. Diese waren aber weniger religiöse, als vielmehr bürgerliche Moralisten:

Freigeisterei heute ist also nicht mehr das revolutionäre Unternehmen, das sie im 18. und vielleicht auch noch im 19. Jahrhundert war.

Freigeisterei heute ist also nicht mehr das revolutionäre Unternehmen, das sie im 18. und vielleicht auch noch im 19. Jahrhundert war.