Museum |

MuseonucleusDer Raum der Abstrakten im Sprengel Museum HannoverKarin Wendt ErinnernWenn ich sagen sollte, wann oder in welchem Zusammenhang ich zum ersten Mal über ein Museum nachdachte, darüber was ein Museum von anderen Räumen unterscheidet, was es zu einem besonderen, aber auch seltsamen, einem irgendwie verschobenen Ort macht, dann war es vielleicht der Anblick einer Abbildung, die sich im Bestandskatalog des Sprengel Museum Hannover aus dem Jahr 1985 findet.[1] Sie zeigt eine Zeichnung, die der Architekt und Künstler El Lissitzky um 1926 für einen besonderen Ausstellungsraum im damaligen Provinzialmuseum, dem heutigen Landesmuseum Hannover, anfertigte: Ich habe nun den Katalog wieder zur Hand genommen und sehe, dass die von mir erinnerte Architekturzeichnung mit weiteren Skizzen sowie Fotografien einen Text von Arta Valstar[2] illustriert, in dem die Entstehung und der Aufbau dieses Raumes erläutert wird. Genau genommen sind es dort zwei Zeichnungen, die den Raum aus einem jeweils anderen Blickwinkel perspektivieren: „Blick A“ geht auf die Fensterfront und die davor liegende Schaubank und zeigt den Raum leer, „Blick B“ geht von der Fensterseite aus zurück in den Raum und auf die Tür und zeigt seitlich davor stehend eine Figur. An die Faszination dieses Bildes „Blick B“ erinnere ich mich. Als ich es zum ersten Mal sah, löste es sicher keine Reflexion über das Museum im eigentlichen Sinne aus, aber es war doch eine Begegnung, bei der die Art Frage entstand, von der man augenblicklich weiß, dass sie einen fortan begleiten wird.

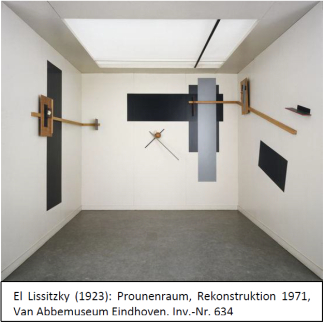

Kurator der AvantgardeDie Idee, einen besonderen Raum für die Präsentation abstrakter Kunst zu entwerfen, hatte der Kunsthistoriker Alexander Dorner (1893-1957), der 1923 an das Provinzialmuseum Hannover kam, 1923 zunächst Kustos wurde und 1925 die Leitung des Hauses übernahm. Dorners Idee war Teil seines Konzepts, mit dem er das Museum insgesamt zu einem „Kraftwerk“ machen wollte, einem Ort der Wahrnehmung von Gegenwart, aufklärerisch und mit einem Schwerpunkt auf der Kunstvermittlung. Inspiriert durch die Kunsttheorie von Alois Riegel entwickelte er ein Ausstellungskonzept, das den Gedanken der Entwicklung visuell in den Vordergrund rückte. „Dorner ordnete die hannoverschen Sammlungen neu, und zwar in chronologischer Reihenfolge, in zusammenhängenden Kunstphasen vor einem Hintergrund, der in Form und Farbe die entsprechende historische Sicht der Wirklichkeit vermitteln sollte. (…) Eine Phase wurde von der anderen getrennt, dabei aber die Sequenz betonend. (…) Der Besucher war sozusagen auf einer geleiteten Bahn, obgleich die einzige Führung seine eigene Reaktion der zielstrebigen visuellen Darbietung war.“[3] Dabei spielte der Raum als Umraum für ihn eine entscheidende Rolle. Dorner sprach von „Atmosphäre-Räumen“, die die jeweilige Kunst in ihrer Zeit vergegenwärtigen sollten. So wurden etwa die Wände in der Mittelalter-Abteilung in warmen Tönen gestrichen und traten optisch zurück, während die Kunstwerke der Renaissance vor weißen oder grauen Wänden platziert wurden und so das neue Raumbewusstsein wiedergaben. Er baute Nischen, arbeitete mit Vorhängen, variierte die Farbe der Fußböden und ließ moderne schwarze Sitzmöbel aufstellen. Zudem wurden erläuternde Texte in die Türlaibungen geheftet und die Titel der Kunstwerke auf festen Tafeln angebracht. Dorner dachte sogar schon darüber nach, über Lautsprecher und Schallplatten öffentliche Führungen ohne Personal zu ermöglichen. „Es war seine Überzeugung, daß das System der Ausstellung (…) es den Kunstwerken weit klarer erlaubte, ‚für sich zu sprechen‘, als jedes andere passive System vor einem undifferenzierten, neutralen Hintergrund. Solche Hintergründe sind ja nicht wirklich neutral (…) Durch die in Hannover entwickelte Installations-Methode konnten dem Museumsbesucher die aufeinanderfolgenden Auffassungen und Geisteshaltungen vieler Epochen (…) nahegebracht werden, so daß er in der Lage war, die Jahrhunderte und die Fremdheit der Kulturen zu überbrücken und die Welt für einen Augenblick durch diese anderen Augen zu sehen.“[4] Vor allem aber lag es Dorner daran, auch die jüngsten Kunstentwicklungen im Museum zu zeigen und zu reflektieren. Er kaufte so nicht nur Werke des deutschen Expressionismus an, sondern ab 1923 auch Arbeiten der niederländischen Bewegung De Stijl, der französischen Künstlergruppe Abstraction et Création und des russischen Konstruktivismus. Für diese neuen Bilder bedurfte es nach Dorner auch neuer Formen der Präsentation und Vermittlung. Der heute vertraute Ansatz, Kunst zu inszenieren und didaktisch aufzubereiten, also Werk und Kontext als einander erschließende und kommentierende Größen zu verstehen, war zur damaligen Zeit visionär. Modern in einer heute kaum noch begreiflich zu machenden Weise war sicher auch, dass Dorner das Gespräch und die Diskussion auf Augenhöhe mit zeitgenössischen Künstlern suchte. Aus diesen Diskussionen ist letztlich auch die Idee für den Raum der Abstrakten, wie ihn Dorner selbst nannte, hervorgegangen. Experiment und Demonstration: Der Suprematismus in Malerei und ArchitekturAls Dorner Lissitzky beauftragte, einen Raum für die abstrakte Kunst zu entwerfen, war dieser als Künstler der Avantgarde bereits international bekannt und auch in Hannover gut vernetzt. Nachdem er an der Kunsthochschule von St. Petersburg abgelehnt worden war,[5] hatte Lissitzky an der Technischen Hochschule in Darmstadt Architektur studiert. Durch Kurt Schwitters war er nach Hannover gekommen, wo er im Auftrag des Kunstvereins, der Kestnergesellschaft, als Jahresgaben Zeichnungen für den von ihm so genannten Prounenraum anfertigte, mit dem er dann 1923 an der Großen Berliner Kunstausstellung teilnahm.[6] Lissitzky hatte als Architekt aus den Überlegungen seines Lehrers und Kollegen Kasimir Malewitsch eigene, raumästhetische Schlussfolgerungen gezogen. Sein „architektonischer Suprematismus“ war der Versuch, den Ausstieg aus der Malerei als ein repräsentationales und daher unfreies System weiter voranzutreiben. Die ungegenständlichen Formen auf freiem Grund, die bei Malewitsch in ihrer Erscheinung pulsierend immer wieder in die Fläche zurückdriften, sich also nicht zu Körpern im Raum verdichten, vereindeutigt Lissitzky zu bestimmten diskreten, reversibel wahrnehmbaren Elementen, über die der Raum – nicht mehr nur dreidimensional – sondern als mehrdimensionale Größe erfahrbar werden soll. „Malewitschs axiale Verdichtung produzierte für Lissitzky potentielle Dinge, elementare Körper bzw. Module, gewissermaßen das Alphabet einer neuen Sprache des aktualen Raumes. Letztere erprobte Lissitzky zunächst innerhalb der Malerei, bevor er architektonische Projekte dann unmittelbar in Angriff nahm. Seine Prounen, Bilder, die er seit dem Winter 1919/20 schuf und als ‚Station auf unserem Weg zu neuen Formen‘ (…) bezeichnete, basieren überwiegend auf stereometrischen Gebilden, die zu schwebenden Konstellationen zusammengefasst sind. Sie rufen eine, im Grunde genommen, illusionistische Tiefenwirkung hervor (…). Konsequenterweise vertrat Lissitzky in späteren Jahren die Ansicht, dass die suprematistische Malerei den ‚imaginären Raum‘ (…) bzw. die ‚amaterielle Materialität‘ (…) seiner Prounen vorbereite, weil diese ein ‚Positionssystem‘ (…) beinhalte, in welchem ‚die Spitze der endlichen Sehpyramide der Perspektive in die Unendlichkeit versetzt‘ (…) sei.“[7] Die Idee der Proune, laut Lissitzky „Umsteigestationen von Malerei zu Architektur“, wird sehr anschaulich in dem 1923 realisierten „Prounenraum“, der heute als Rekonstruktion im Van Abbemuseum in Eindhoven zu sehen ist.

„Ein aufregender Raum“Wie aktuell die ästhetische Diskussion zum Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, wird deutlich vor dem Hintergrund der Entdeckung der Relativität des euklidischen Raums. Ebenso geistesgegenwärtig war es, diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse unter den Voraussetzungen autonomer Kunst vorzustellen und so in einen Dialog mit der Wissenschaft zu treten. Briefe von Zeitgenossen belegen, wie aufsehenerregend dieser Raum war. Valstar zitiert aus einem Brief, in dem der Architekt Philip Johnson rückblickend sagt: „Das Abstrakte Kabinett im hannoverschen Museum war eines der erregendsten und unvergeßlichsten Ereignisse in der Zeit der Weimarer Republik. Ich kenne nichts, was für mich so aufregend war wie dieser Raum, dem ich in den späten 20er Jahren begegnete.“[11] Wie anders dieser Raum in einem Museum gewirkt haben muss, versteht man noch besser, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er zunächst im heutigen Niedersächsischen Landesmuseum eingerichtet wurde, ein monumentaler Bau wilhelminischer Prägung.

Allein die Tatsache, dass hier in einem vier Meter hohen Raum mit Stukkatur eine künstliche Decke eingezogen wurde, macht den Bruch mit den damaligen Erwartungen an einen Museumsraum und die daran geknüpften Sehgewohnheiten deutlich. Einem wechselnden Programm folgend sollten Arbeiten von Erich Buchholz, Lou Loeber, Rudolf Jahns, Iwan Kliun, Walter Dexel, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Piet Mondrian, Laszlo Moholy-Nagy und El Lissitzky gezeigt werden, eine Plastik von Nicolas Schöffer sowie ein Stahlrohrsessel nach dem Bauhaus-Konzept der 20er Jahre. Die Bilder sollten ohne Rahmung gehängt werden, da sie ja gerade „die statische Raumwirklichkeit der Renaissance-Bilder preisgaben“. Um das Prozesshafte der neuen abstrakten Kunst auch räumlich zu vermitteln, kam Dorner auf die Idee „sich selbst verändernder Wände“, die den Umraum und die Werke in relative Bewegung zueinander versetzen. Nachdem Dorner einen Entwurf von Theo van Doesburg abgelehnt hatte, wohl weil dieser für das Fenster eine Gliederung vorsah, die ein eigenes Kunstwerk geworden wäre, engagierte er Lissitzky, dessen Raum zur Präsentation konstruktiver Kunst in der Internationalen Kunstausstellung in Dresden 1926 Dorner besonders überzeugt hatte. Die Fotografien zeigen, wie Lissitzky Dorners Idee beweglicher Wände umsetzt: Die einzelne Wand wird in unterschiedliche gestaltete Flächen gegliedert, die weiß, schwarz oder grau gestrichen werden. Es werden Kassetten mit verschiebbaren Abdeckplatten montiert, so dass die Teilflächen beweglich sind und zudem erhaben oder vertieft erscheinen. Ein Wandbereich wird mit vertikalen Latten verstehen, die seitlich unterschiedlich gestrichen sind und so in einer optischen Irritation die Wand auflösen. Um zu verstehen, wie durchdacht Lissitzky die Möglichkeiten einer variablen Hängung, die Kombination aus Zeigen und Verbergen und die Dynamisierung der Wand selbst durchspielte, sei nachfolgend Valstars ausführliche Beschreibung des Kabinetts in Gänze zitiert:

Auch in diesem Museumsraum ließ Dorner Schautafeln anbringen, die die Bedeutung der abstrakten Kunst im Alltag thematisierten, und er ergänzte die Kunstwerke durch wechselnde Plakate aus Werbung, Typographie oder Innenarchitektur. Man könnte gegenüber Dorners Ausstellungsidee einwenden, dass die Kunstwerke der Rauminszenierung untergeordnet werden, dass sie sozusagen zu Ausstellungs-Stücken degradiert werden. Die eigentliche Innovation des Raumkonzepts lag gleichwohl im Versuch, Raum, Werke und Betrachter bewusst interagieren zu lassen, und dieser Impuls hatte auf die nachfolgende Museumspraxis vielfältige Auswirkung. Heute ist die Wechselausstellung neben der ständigen Sammlung der Normalfall. Die didaktische Ansprache des Besuchers und die Arbeit mit Schautafeln gehören zum Museumsalltag. Eindrucksvoll finde ich, wie sehr mit diesem Raum ein Bewusstsein für die Unabgeschlossenheit der Kunstentwicklung präsent gehalten werden sollte. Die abstrakte Kunst, die sich fast von allem gelöst hatte, was bis dahin noch vertraut und unproblematisch gewesen war, wurde von Dorner als ein „offenes“ Ende begriffen, nicht als Endpunkt. 1930 entwickelte er zusammen mit dem Künstler Laszlo Moholy-Nagy einen weiteren Raum, den er „Raum der Gegenwart““ nannte. Er sah vor, dort zwei Filme und die Lichtmaschine von Moholy-Nagy zu präsentieren, die der Betrachter selbst in Gang setzen sollte. Da der Ausstellungsetat mit dem Erwerb des Passionsaltars des Meisters Bertram im Jahr 1934 jedoch erschöpft war, wurde er nicht fertiggestellt.[13] Dann folgt die Barbarei. Der Druck der Nationalsozialisten gegen die abstrakte Kunst nimmt zu. Nach der Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 in München tritt Dorner als Direktor zurück und emigriert in die USA. Im gleichen Jahr wird das Abstrakte Kabinett zerstört. Beide von Dorner initiierten Räume scheinen nachfolgende Entwicklungen vorwegzunehmen, wie die Integration von Film und Video oder Interaktivität in Kunst und Vermittlung; aber sie zeigen vielleicht auch an, wie etwas, was zunächst Segen ist, auch zum Fluch werden kann, wie eine didaktische Aufbereitung, die den eigenen Zugang verstellt oder eine Jagd nach immer „spektakuläreren“ Ausstellungsformaten, mit denen sich Museen und Ausstellungshäuser zu überbieten versuchen. Aber es liegt letztlich an uns, Avantgarde in Museen und Ausstellungen zu entdecken und schätzen. Es gibt sie auch heute. 2016 stellte das Sprengel Museum in Zusammenarbeit mit einem DFG Graduiertenkolleg das Ausstellungsprojekt „Demonstrationsraum“ vor, bei dem Studierende der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig eine App für Besucher des Museums entwickelt haben, zu der es heißt: „Die App führt erstmals eine Auswahl von Fotografien des Raumes zusammen und macht sie in der Augmented Reality-Anwendung zugänglich. Je nach Betrachterstandpunkt werden die historischen Aufnahmen passgenau über die Echtzeit-Bildschirmansicht eines iPads gelegt. Die Besucherinnen und Besucher können durch ihre Bewegung im Raum zwischen verschiedenen Ansichten und Aufnahmezeitpunkten navigieren, und so das Kabinett und seine Geschichte ganz neu erfahren.“ Den Internetseiten des Sprengel Museums konnte ich noch nicht entnehmen, ob die Kunstwerke im Kabinett heute auch künftig wieder ausgetauscht werden oder eine bestimmte Konstellation dauerhaft gezeigt wird. Ab Februar 2018 wird die „neue Rekonstruktion“ in einer Ausstellung präsentiert. Kunst und Leben

Das Sprengel Museum gehört für mich zu den schönsten Ausstellungshäusern in Deutschland. Die Architektur verbindet Funktionalität und einen sensiblen, ehrlichen Umgang mit Materialien. Die landschaftliche Anmutung der Außenanlage, die sich in den Innenraum fortsetzt, das Spiel mit den unterschiedlichen Ebenen und das teils frei liegende Mauerwerk visualisiert die archäologische Dimension eines Museums und spiegelt die Idee des offenen Raumes, wie sie zuerst in Bauhaus-Kreisen und etwas später etwa in der Architektur eines Frank Lloyd Wright weiter entwickelt wurde. Hinsichtlich des Neubaus bin ich ambivalent. Die geschlossene Fassade trägt neuesten konservatorischen Gesichtspunkten Rechnung, bringt jedoch sowohl von außen als auch vom inneren Raumeindruck her eine Art der Erhabenheit mit sich, die dem Besucher in gewisser Weise äußerlich bleibt. Man könnte auch sagen, es entsteht gerade nicht was, was die Moderne im Blick hatte, ein Raum der Gegenwart, ein aktualer Raum, sondern ein musealer Raum im Sinne einer Verdinglichung von (Kunst-)Erfahrung. Ich bin in Hannover aufgewachsen. Wenn ich ein weit reichendes Weichbild des (alten) Sprengels in mir aufrufen will, genügt es, mir die eingangs beschriebene Zeichnung vorzustellen. Alles, was ich mit diesem Ort und seiner Geschichte innerlich verbinde, scheint in diesem Bild kondensiert. Eine meiner ersten Museums-Erfahrungen ist für mich daher die Begegnung mit diesem virtuellen Raum: ein Entwurf, eine Skizze, das Modell eines Raums, das einerseits auf (ambivalente) Räumlichkeit verweist, und das andererseits auch einen bestimmten Raum, mithin einen realen Ort bezeichnet. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an, er existierte als Geste des Freiraums und der Einladung nur solange, bis er von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Mit seiner heutigen Re-Konstruktion ist ein historischer Raum entstanden, der für eine Zeit der Geistesgegenwart einsteht. Er erinnert an die kurze Zeit einer lebendigen Kunstszene in einem konservativen bis reaktionären Umfeld, das schließlich zur tödlichen Mitwelt wurde. Der Raum der Abstrakten ist selbst Zeichen geworden. Er ist (m)ein Raum der Erinnerung. Anmerkungen[1] Sprengel Museum Hannover – Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts, Konzeption und Bearbeitung: Magdalena M. Möllers, Hannover 1985. [2] Artar Valstar: Dorner, Lissitzky und der Raum der Abstrakten, in: a.a.O., S. 102-111. [3] Samuel Cauman: das lebende museum. Erfahrungen eines kunsthistorikers und museumsdirektors alexander dorner [The living Museum, New York 1958], Hannover 1960, S. 92. [4] Ders., a.a.O., S. 101. [5] Das Museum Digital vermerkt, dass Lissitzky abgelehnt wurde, „weil er Jude war.“ [6] „Proun“ steht für „Pro Unowis“. Die UNOWIS (Akronym für Utwerditeli Nowowo Iskusstwa, deutsch Betätiger der Neuen Kunst) war eine Künstlervereinigung in Witebsk. Sie wurde von Kasimir Malewitsch geleitet und hatte wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. (Wikipedia Art. UNOWIS) [7] Gerd Steinmüller: Die suprematistischen Bilder von Kasimir Malewitsch: Malerei über Malerei, Bergisch Gladbach, Köln: Josef Eul 1991, S. 91. [8] Steinmüller, a.a.O., S. 98. [9] Ders., a.a.O., S. 122. [10] Das Museum in Progress, ein Kunstverein in Wien, bezieht sich dezidiert auf die Ideen von Dorner. [11] Philip Johnson, New York, Auszug in: Cauman, a.a.O., S. 114, zitiert bei Valstar, a.a.O., S. 111. [12] Valstar, a.a.O., S. 107-109. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/111/kw79.htm |

das heute so genannte

das heute so genannte  Zu sehen ist ein nahezu quadratischer Ein-Raum in stereometrischem Aufriss. Man blickt also schräg von oben – wie aus dem All – in eine offene Schachtel (wie bei einer Puppenstube). Durch die Parallelperspektive entsteht der Eindruck eines zwar präzise gezeichneten, aber gleichwohl eigenartig frei schwebenden Raumes, eines ‚schiefen‘ oder auch deformierten Raumes, in dem auch die Figur, obwohl realistisch gegeben, disloziert erscheint wie bei einer Fotomontage. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung beschränkt sich auf die grafische Charakterisierung der Wände und des Bodens. Es ist ein Raummodell, ein imaginärer, gedachter Raum. Eine dritte Zeichnung zeigt beide Raumansichten zu einem Hybrid zusammengefügt und farblich markiert; hier ergibt sich zusätzlich eine reversible Lesbarkeit.

Zu sehen ist ein nahezu quadratischer Ein-Raum in stereometrischem Aufriss. Man blickt also schräg von oben – wie aus dem All – in eine offene Schachtel (wie bei einer Puppenstube). Durch die Parallelperspektive entsteht der Eindruck eines zwar präzise gezeichneten, aber gleichwohl eigenartig frei schwebenden Raumes, eines ‚schiefen‘ oder auch deformierten Raumes, in dem auch die Figur, obwohl realistisch gegeben, disloziert erscheint wie bei einer Fotomontage. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung beschränkt sich auf die grafische Charakterisierung der Wände und des Bodens. Es ist ein Raummodell, ein imaginärer, gedachter Raum. Eine dritte Zeichnung zeigt beide Raumansichten zu einem Hybrid zusammengefügt und farblich markiert; hier ergibt sich zusätzlich eine reversible Lesbarkeit. Anders als Malewitsch ging es Lissitzky in seiner Kunst und in seiner Architektur nicht um die „Überforderung eines linear-perspektivisch geschulten Sehens“, sondern um eine „Sensibilisierung“ und so „vor allem um den Eindruck des schwerelosen Schwebens der versammelten körperlichen Gebilde“.

Anders als Malewitsch ging es Lissitzky in seiner Kunst und in seiner Architektur nicht um die „Überforderung eines linear-perspektivisch geschulten Sehens“, sondern um eine „Sensibilisierung“ und so „vor allem um den Eindruck des schwerelosen Schwebens der versammelten körperlichen Gebilde“.