Museum |

Schauen und SchweigenBetrachtungen über den Museumsbesuch (ohne Kunst)Wolfgang Vögele Anreise

Irgendwo hat er ein Plakat an der Litfaßsäule gesehen oder eine Ausstellungskritik in der Zeitung gelesen oder im Gespräch mit Freunden einen Hinweis bekommen: Das ist eine interessante Ausstellung. Fand ich spannend. Musst du dir anschauen. Der Museumsbesucher nimmt seinen Mantel, packt alles, was er für den Tag braucht, in einen kleinen Rucksack und holt sein Fahrrad aus dem Keller, um zum Bahnhof zu fahren. Während er in die Pedale tritt, richten sich seine Gedanken auf das, was ihn erwartet, auf die Bilder, die er sehen wird, auf das Museum, das er vielleicht schon kennt, schon einmal oder mehrere Male besucht hat. Die Ausstellung, die er noch nicht kennt, erzeugt in ihm eine leichte Spannung, eine Neugier auf das, was in den Sälen an Bildern und Skulpturen zu sehen sein wird. Der Museumsbesucher ist vieles zugleich: ein Augenmensch, ein Pilger, ein Flaneur und ein Wanderer, von allem ein bisschen und alles zugleich. Paradigmatisch abzulesen ist das an den spanischen Reisebeschreibungen, die der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom unter dem Titel „Der Umweg nach Santiago“[1] veröffentlicht hat. Der Museumsbesucher geht stets Umwege. Der Besuch eines Museums ist für ihn eine Variante der Kontemplation, der meditativen Schau auf die schöneren Dinge der Welt. In seiner Sammlung von Essays stellt sich der Reiseschriftsteller Nooteboom als einen Sucher und Seher (die Assoziation an die prophetische Dimension ist beabsichtigt) vor – immer auf der Suche nach dem neuen, ungewöhnlichen Anblick, nach Stillleben und Porträts, Heiligenfiguren, Skulpturen. Er muss sie nicht in Museen finden, auch in Klöstern, Schlössern, Kathedralen kann er fündig werden. In einige Museen und zu bestimmten Bildern, vor allem von Velazquez, kehrt Nooteboom immer wieder zurück, nicht weil er sich an nicht satt sehen kann (merkwürdiger Begriff), sondern weil ihn die unergründlichen Geheimnisse dieser Malerei nicht loslassen. Augen reagieren auf einen merkwürdigen Magnetismus von Bildern, und Nooteboom erkundet die Museen und Kirchen des auf seine eigene Weise katholischen Spanien als einsamer Wanderer – oder er stellt sich zumindest so dar. Er führt mit den Bildern und Skulpturen ein Selbstgespräch, um sich die Frage nach seiner eigenen Religiosität zu beantworten. Eigentlich hat er sich diese Frage seit seinem Abgang aus einem niederländischen, von Franziskanern und Augustinern geführten Internat selbst beantwortet. Aber er kommt von dieser Frage nicht los, und die Bildbetrachtungen werden für ihn zum theologischen Selbstgespräch. Er glaubt nicht mehr an einen gekreuzigten und auferstandenen, in der Kommunion zu Brot und Wein verwandelten Gott, und dennoch beschäftigen ihn die Fragen danach weiterhin. Denn auf den Bildern, die er in spanischen Museen und Kirchen sieht, ist dieser gekreuzigte, auferstandene, wundertätige Gottesmensch stets gegenwärtig. Der Museumsbesucher Nooteboom schaut sich Bilder und Skulpturen an, um sein Selbstgespräch über Glauben und Religion in Gang zu halten. Unaufgeregt, nüchtern und ausgerüstet mit den reichen Vorräten klösterlicher Gymnasialbildung notiert er seine Beobachtungen und hängt seinen Assoziationen nach. Der wandernde Bildbetrachter und Museumsbesucher wird zum Gottsucher, wenn nicht zum Pilger, der sich allerdings auf die titelgebenden „Umwege“ einlässt, die ihn museal schneller zum Ziel führen als die spirituellen Reisevorschriften für den Jakobsweg, von dem er immer wieder abweicht.

Der Museumsbesucher sitzt nun in der überfüllten S-Bahn, und ihm fällt ein zweiter Roman ein, der von Museen handelt, nämlich Orhan Pamuks „Museum der Unschuld“[3]. Pamuk hat nicht nur diesen Roman geschrieben, zeitgleich damit hat er auch daran gearbeitet, die Ausstellung eines solchen Museums zu kuratieren und zu eröffnen. Pamuk erzählt die tragische Liebesgeschichte von zwei jungen Leuten, Kemal und Füsun. Nachdem Füsun bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, trägt Kemal alles zusammen, was an Gegenständen von dieser – schwierigen - Liebe übriggeblieben ist, unter anderem Tausende von Zigarettenstummeln, die Füsun achtlos weggeworfen und die Kemal heimlich gesammelt hat. Bei Pamuk ist das Museum ein Ort der Erinnerung, allerdings ein Ort der privaten, von vielen vernachlässigten Erinnerung, welche Kemal durch die Eröffnung seines Museums öffentlich macht. Nicht das große Kunstwerk steht bei ihm im Mittelpunkt, sondern diejenige Privatheit und Individualität, die sonst von niemandem beachtet wird, weil niemand glaubt, sie habe irgendeine Bedeutung. Die S-Bahn ist nun in der Museumsstadt angekommen. Der Besucher informiert sich, wie er am schnellsten zur Kunsthalle gelangt und nimmt eine Straßenbahn, auf die er ein paar Minuten warten muss. Bei der Straßenbahnfahrt ist die Stadt kennenzulernen, in der das Museum steht. Museen haben ihren besonderen Ort[4] in der Stadt: Die Karlsruher Kunsthalle zum Beispiel ist umgeben von Gerichten, dem Amtsgericht und dem Bundesverfassungsgericht, wie übrigens das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in derselben Stadt direkt neben den hoch ummauerten Gebäuden des Generalbundesanwalts liegt. Man fragt sich, was die eine Institution mit der anderen zu tun hat. Für die Karlsruher Kunsthalle gilt, dass sie älter ist als die Gerichte, die erst später dazu gebaut wurden. Die Kunsthalle liegt am Rand des Schlossbezirks, mit Blick auf das Schloss, in dem einst die adelige Gründerin der Kunsthalle lebte, aber genauso mit Blick auf das bürgerliche Karlsruhe, das sich entlang der Fächerstraßen in Handwerksbetrieben und Kaufmannsagenturen, Banken und Verwaltungseinrichtungen ausbreitete. Die städtebauliche Frage nach dem Ort eines Museums in der Metropole erweist sich so als eine Frage der sozialen Zuordnung – und der Besucherströme, die im Karlsruher Fall jedenfalls bei der Ausstellung von Kunst Adel und Bürgertum – sowie die Bohème der Malerei aus der nahegelegenen Kunstakademie miteinander vereinte. Die Kunsthalle war damals im Mittelpunkt unterschiedlicher sozialer Ordnungen (Adel, Bürgertum, Bohème) angesiedelt.

Vor dem EingangDer Besucher verlässt die S-Bahn, geht über eine Treppe auf die Straße und steht dann vor dem großen Gebäude. Er nimmt sich einen Moment Zeit, bevor er das Museum betritt.

Die Dinge des Museums werden Julien Green zum toten Endzweck eines abgelenkten Gedankengangs. Anregungen kann man sich auch anderswo als im Museum holen, und Green hat das zur Genüge getan. Aber darüber geht verloren, dass sie auch der lebendige Anfang einer solchen kreativen Gedanken- und Phantasienkette sein könnten. Nur mit dieser zweiten Hoffnung lohnt sich der Museumsbesuch. Nur dann kann er zum kreativen und intellektuellen Abenteuer werden. Nicht alle Beteiligten wollen Museumsbesuchern das Wagnis des Abenteuers zugestehen. Man kann sich an der Hand nehmen lassen, und die Marketingstrategen des Museums stecken ihren Besuchern dann einen Knopf ins Ohr und hängen ihnen einen MP3-Player um den Hals. Sie leiten ihn mit Musik, bekannten Sprechern anhand von Nummern an den Höhepunkten der Ausstellung entlang. Man bekommt eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten, Daten, man wird angeleitet, fasziniert zu sein – und spürt dennoch ein Unbehagen, denn an die Stelle eigener Entdeckungen tritt eine akustisch schön gestaltete, kunstpädagogische Belehrung. Wer nicht auf den ausgetretenen Pfaden gehen will, sollte vom Knopf im Ohr die Finger lassen. Der Besucher ist immer noch nicht in das Museum eingetreten. Jetzt ist noch Zeit, möglichst viele der geäußerten Erwartungen und möglichst viel von der Vorgeschichte der Gefühle und Gedanken abzulegen. Für diesen Essay muss nun die Erwartung enttäuscht werden, es würden Bildungserlebnisse anhand von Skulpturen und Bildern beschrieben, so wie es Proust für Vermeer und Nooteboom für Velazquez getan haben. Statt dessen interessiere ich mich für das, was das Museum ausmacht, wenn man das Ausgestellte subtrahiert, also für Kassen, Eintrittsgelder, Schließfächer, Tickets, Gebäude, Renovierungen, Tapetenfarben, Informationsschilder, Aufsichtspersonal, Besuchergedränge, Selfies, Führungen, Museumsshops und -cafés, Kataloge, Seidenschals mit Motiven der Ausstellung und Bildpostkarten. Treten wir also ein. Im Foyer

Manchmal stauen sich die Menschen in Schlangen, weil eine Gepäck- und Sicherheitskontrolle die Menschen aufhält. Berüchtigt sind die Kontrollen in Paris, im Musée d’Orsay, im Picasso Museum im Marais oder im Louvre, wenn man den Fehler begeht, den Eintritt durch die berühmte Glaspyramide I.M. Peis zu suchen anstatt die beiden viel weniger frequentierten Seiteneingänge zu benutzen. Die Gepäck- und Personenkontrollen, so sinnvoll und notwendig sie in Zeiten von Charlie Hebdo, Bataclan und Breitscheidplatz sein mögen, geben trotzdem dem Museum eine Aura von Flughafen, von den transitorischen Nicht-Orten, in denen sich kein Besucher zu Hause fühlen kann. Der französische Soziologe Marc Augé hat darüber geschrieben[8], wie solche Orte, die kein Heimatgefühl mehr vermitteln und nur als Durch- und Übergang dienen, zum prägenden Kennzeichen der Moderne geworden sind. Auch dafür steht der Pariser Louvre als Beispiel, denn wer durch die Glaspyramide hinunter gegangen ist, der erreicht keineswegs sofort die drei Flügel des Palastmuseums, sondern der findet sich in einer riesigen unterirdischen Halle mit Kassen, Garderoben, Museumsshops und -cafés, Treffpunkten für Führungen und Rolltreppen wieder, die eher an eine Mall oder an eine riesige Métrostation erinnern, wobei die gigantischen Dimensionen des Pariser Métro-Knotenpunktes Châtelet - Les Halles, nur ein paar hundert Meter entfernt, die Eingangshalle des Louvre zum Kommerzbauwerk einer Provinzstadt degradiert. Nach der Gepäckkontrolle folgt der Ticketschalter, wo der Besucher sein Ticket erwirbt, wenn er es nicht schon zuvor im Internet gebucht hat. Auch im Museum hat die Elektronisierung des Lebens Einzug gehalten: Bezahlt wird mit Kreditkarte, möglicherweise am Ticketautomaten, das Ticket selbst enthält einen Barcode, der bei der Eingangskontrolle gescannt wird. Auch diese Eingangskontrolle leisten zunehmend metallische Sperrschalter, die sich erst öffnen, nachdem das Ticket eingescannt wurde. Personal vom Museum greift erst ein, wenn ein Tourist nicht begreift, was von ihm erwartet wird, oder wenn ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl durch die Schranken geschoben werden muss. Noch vor der Eingangskontrolle gibt der Besucher Mantel, Taschen und Rucksäcke in der Garderobe ab oder schließt sie in ein Schließfach ein. Schließfächer kosten ein Pfand von einem oder zwei Euro. Im Louvre wiederum gilt das nicht, der Besucher muss sich selbst einen vierstelligen Zahlencode wählen, was nach dem Museumsbesuch Schwierigkeiten bereiten kann, wenn ihm der Code nicht mehr einfällt und er zudem die komplizierte Technik der Öffnung mit den Tasten nicht beherrscht. Wer an der Kasse fragt, ob es im Museum erlaubt ist zu fotografieren, entlarvt sich von vornherein als Dilettant, denn angesichts der häufig schlechten Beleuchtungsverhältnisse in den Räumen sind ohne entsprechende professionelle Ausrüstung gar keine guten Bilder möglich, zumal wenn die Beleuchtung in den Räumen aus konservatorischen Gründen schummrig abgedunkelt ist. Auf die Eingangshalle folgt ein Treppenhaus, oft klassizistisch-spektakulär wie im Kunsthistorischen Museum Wien, gleich mit Kunst dekoriert wie in der Karlsruher Kunsthalle, die mit Moritz von Schwinds Historienschinken „Die Einweihung des Freiburger Münsters“ allerdings die meisten Besucher, die sich in der großherzoglich-badischen Lokalgeschichte inklusive der evangelisch-katholischen Kabale nicht auskennen, vor eine schwere kunsthistorische Prüfung stellt.

Das Museumsfoyer ist ein Durchgangsort, wie der Narthex für die Kathedrale. Wer ein Museum betreten will, braucht zunächst einen Ort der Vorbereitung: Dort schüttelt der Besucher die Bedrängnisse der äußeren Welt ab, er gibt sein Gepäck auf, er macht sich mit den Regeln des Hauses vertraut und verschafft sich eine Berechtigung einzutreten. Das Foyer ist ein Ort der Verwandlung. Aus dem Lehrer, der Krankenschwester, der Internistin und dem Amtsrichter werden – Museumsbesucher, langsam gehende, kunstwissensdurstige, nur leise flüsternde Menschen, die sich Bild für Bild und Skulptur um Skulptur von Eindrücken bereichern lassen und an Museumsführern, Audioguides oder Wandschildern ihr Wissen bereichern. Oder wenigstens besteht so eine Art Idealbild, das je nach Geschmack, Museumspädagogik und ästhetischer Philosophie variieren kann. Leider hat das kontemplative Bild des andächtigen Museumsbesuchers in der Gegenwart Risse bekommen. Saal 1: Gebäude

Wer den Louvre besuchen will, muss – wie erwähnt – erst einmal hinunter auf die Kellerebene, bevor er über Rolltreppen die drei Museumsflügel (Richelieu, Denon, Sully) erreicht. Nirgendwo anders sind mir so viele aufmerksam-konzentrierte zeichnende Schulklassen aufgefallen wie im Louvre. Nirgendwo sonst scheint auch das Interesse der Besucher so ungleich verteilt wie in diesem Museum. Die Museumsautobahn führt über das Treppenhaus mit der Nike von Samothrake zu den Sälen und Galerien mit den Meistern der italienischen Renaissance und dort dann zu Leonardo da Vincis „La Gioconda“.

Saal 2: Weitere GebäudeEbenfalls in Paris liegt an der Rive Gauche, dem linken Seine-Ufer das Musée d’Orsay, welches vor allem Kunst des 19.Jahrhunderts, Impressionismus, Orientalismus, Symbolismus ausstellt. Es ist untergebracht in einem ehemaligen Bahnhof, der Gare d’Orsay. Dabei fällt als erstes ins Auge, dass gerade im Paris des 19.Jahrhunderts die Bahnhöfe die metropolitane Kultur geprägt haben und deshalb gerade Bahnhöfe zu einem bevorzugten Motiv der Malerei des 19.Jahrhunderts wurden. Diese alten Bahnhöfe aus dem Beginn der Eisenbahnzeit waren noch keine transitorischen Orte, die der Reisende gar nicht als solche wahrnahmen, sondern – wie die Gare d’Orsay und andere Pariser Sackbahnhöfe Ausgangs- und Endpunkte von Reisen, die zuvor mit Kutschen und häufigen Übernachtungen in Poststationen beschwerlich, umständlich und langwierig waren. Die Eisenbahnreise des 19.Jahrhunderts wurde noch zelebriert, sie war ein Ritual und der Blick aus dem fahrenden Zug, der noch langsamer fuhr als heute der TGV, vermittelt diejenigen flüchtigen Eindrücke, die später Gestalt fanden in den Bildern des Impressionismus, einem der Hauptsammlungsgebiete des Musée d’Orsay.

Wieder andere Museen offenbaren eine besondere Nähe zur Universität, wenn sie auch – wie zum Beispiel das Ashmolean Museum – nicht in Räumen der Universität Oxford untergebracht sind. Ursprünglich hieß das Museum „University Gallery“ und war seit seiner Gründung stets der Universität angegliedert. Insofern verbinden sich in den ausgestellten Werken Kunst und Lehre. Professoren der Colleges, Archäologen, Ethnologen, Altertumsforscher haben dem Museum ihre Sammlungen vermacht, die sie auf langen Forschungsreisen nach Italien, Griechenland und in den Nahen und Fernen Osten zusammengetragen haben. In den Ausstellungen antiker Skulpturen, ägyptischer Grabbeigaben und chinesischen Porzellans spiegeln sich darum Fortschritte in Ethnologie, Kunstgeschichte, Anthropologie und anderen Wissenschaften. Das Kunsterlebnis verwandelt sich in ein Bildungserlebnis, das auch mit Belehrung einhergeht. Im Unterschied zur Fabrik des ZKM, mit ihrer Lust an intellektueller Arbeit, am – gelegentlich auch misslingenden – Experiment, atmen die Exponate des Ashmolean Museum die Seriosität wissenschaftlicher Forschung, welche zu jedem Ausstellungsstück noch eine Hypothese über Entstehung, Ursprung und Geschichte präsentieren kann. Das Museum als Palast, Bahnhof, Kirche, Fabrik, Universität und Tempel[9] – und jedes Mal entwickelt die damit verbundene spezifische Kultur des Hofzeremoniells, der Reise, der Liturgie, der Akkordarbeit, der Vorlesung und der Examensprüfung sowie des Opfers eine eigene magnetische Kraft, welche sich auf die Exponate auswirkt. Dasselbe Kunstwerk unterscheidet sich sehr, wenn es im Kontext eines Palastes oder einer Universität präsentiert wird. Nun gibt es aber auch Museen, die sind nicht umgenutzte Paläste oder Bahnhöfe, sondern der Architekt hat sie von vornherein als Museum konzipiert.

Genau den umgekehrten Effekt erreichte Renzo Piano mit der Riehener Fondation Beyeler, indem er durch riesige Glasfenster die Natur des Museumsparks und auch die umgebende Landschaft an der deutsch-schweizer Grenze in das Museums wenn nicht hineinholte, so doch in sie integrierte. Solche Architektur erstaunt, wenn man weiß, dass derselbe Renzo Piano auch für das Pariser Centre Pompidou als Architekt verantwortlich war. Der Standort des Riehener Museums in einem Vorort von Basel ist bewusst an der Peripherie gewählt. Kunst wird nicht als Teil urbanen Lebens präsentiert, sondern als Selbstzweck an einem abgelegenen Ort, ohne darüber die Wirklichkeit des Urbanen, Modernen und Digitalen zu vergessen. Damit der Einfluss von Kunstwerken auf die Wahrnehmung des hektischen, technischen und sonstigen Lebens verstanden werden kann, ist das Museum in die Randlage ausgewichen. Nicht alles muss aus der Zentralperspektive betrachtet werden.

Mit diesen wenigen Überlegungen zur Karlsruhe Kunsthalle sollte vor allem angedeutet werden, dass die architektonische, kulturelle und soziale Geschichte eines Museums nicht stillsteht. Die Architektur wandelt sich genauso wie die Art und Weise, Ausstellungen zu präsentieren. Das ausgestellte Bild steht niemals losgelöst von seinem Ausstellungskontext, es steht immer in einem bestimmten Raum, in einem bestimmten Gebäude. Und Raumgestaltung wie Architektur beeinflussen die Art und Weise, wie Besucher ein Bild oder eine Skulptur wahrnehmen. Saal 3: AusstellungsraumDas Stichwort Raumgestaltung gilt es weiter zu bedenken. Der Museumsbesucher hat die Schlange vor der Kasse überwunden, ein Ticket erworben, seinen Mantel und seinen Rucksack abgegeben. Er geht über die Treppe in den ersten Stock, und nach der Kontrolle des Tickets steht er im ersten Ausstellungsraum. Die Ausstellung beginnt. Es hat sich eingebürgert, Ausstellungen nicht mit den Kunstwerken selbst, sondern mit großen erklärenden Tafeln zu beginnen. Da wird die Biographie des Künstlers in Tabellen von Jahreszahlen aufgelistet, der großen Anzahl von Sponsoren gedankt, das Thema der Ausstellung ausführlich begründet. Dabei könnte es sein, dass der Raum wichtiger ist als das Thema.

Saal 4 Raum und Bild

Eine wichtige Rolle spielen Anzahl und Hängung der Bilder. In Karlsruhe waren vor einigen Jahren viele der Bilder, die die Markgräfin Karoline Luise für ihr Malerei-Kabinett angeschafft hatte, in alter Hängung zu sehen[13]. Und das bedeutete: Die Bilder waren auf drei und mehr Ebenen an der Wand angebracht, die gesamte verfügbare Wandfläche wurde für Bilder genutzt.

Saal 5: AufsichtspersonalMuseumsbesucher und Aufsichtspersonal stehen zueinander im schwierigen Verhältnis einer atmosphärischen Störung. Der Museumsbesucher nimmt die Allgegenwart der Aufsichtspersonen wahr. In welchen Raum er auch kommt, es sitzt stets schon eine Person da, die ihn freundlich, misstrauisch, gleichgültig beäugt. Sollte er einmal allein in einen Raum kommen, kann er sicher sein, dass sich wenig später eine Dame in Uniform mindestens am Eingang herumdrückt und nach demjenigen schaut, der es wagt, die Einsamkeit zu stören. Die Uniformen des Personals erinnern an Polizisten, genauso die Leute von der „Security“. Das Misstrauen zwischen Museumspersonal und Besuchern erklärt sich aus einem gleichen Interesse: Beide halten sich im Museum auf, um zu sehen, zu beobachten und wahrzunehmen. Nur will der Besucher Bilder und Kunst sehen, während das Personal seinen strengen Blick auf die Besucher richtet, die stets als Verdächtige erscheinen, die die schwarze Linie überschreiten, welche den Sicherheitsalarm auslöst oder Kunstwerken mit Filzstift, Schere oder Kleber mutwillig beschädigen wollen. Es ist selbstverständlich, dass wertvolle, teuer versicherte Kunstwerke auch gesichert und beschützt werden müssen. Aber der Wechsel misstrauischer Blicke lenkt nur ab. Umgekehrt stört auch die Gleichgültigkeit, wenn die uniformierte Person niemanden beachtet und nur auf ihrem Stuhl sitzt und mit dem Handy twittert. Doch die Grundstimmung des Misstrauens kann auch aufgebrochen werden: Der Museumsbesucher hat in vielen Ausstellungen auch schon sehr freundliche Menschen erlebt, die als Aufsicht über Räume, Bilder und den richtigen Weg in den zweiten Stock freundlich und kompetent Auskunft erteilt haben. Und nicht jeder Besucher macht es den Aufsichtspersonen leicht, freundlich und höflich zu bleiben.[14] Saal 6: Besucher und andere Besucher

Wenn es nicht so voll ist, gehen sich Besucher aus dem Weg oder versuchen wenigstens, sich gegenseitig nicht zu behindern. Sofern die Säle nicht überfüllt sind, ist das auch mit einem Minimum an Gelassenheit, Geduld und Höflichkeit zu erreichen. Wenn sich doch um ein Bild eine Menschentraube bildet, kann der Besucher einen Moment warten und später zurückkehren, wenn es sich die Menge wieder verlaufen hat. Irgendwann aber kommt für den Museumsbesucher, vielleicht wenn seine Konzentration auf die Bilder nachlässt, der Punkt, an dem er anfängt, auf die anderen Museumsbesucher zu achten. Das ist der Punkt der Langeweile und Ablenkung, von dem aus anderen Gründen Julien Green gesprochen hatte. Gelegentlich machen andere Museumsbesucher auf sich aufmerksam, indem sie laute Gespräche über die Qualität der Bilder führen. In diesem Fall hat der unbeteiligte Zuhörer noch Glück, denn er kann ja sofort am Gegenstand selbst überprüfen, ob das stimmt, was seine lauten Nachbarn bemerkt haben. Ärgerlich wird es, wenn die Gespräche Themen behandeln, die mit der Ausstellung gar nichts zu tun haben, also Klatsch, Verabredungen zum Kinobesuch oder die gelangweilten Versuche des Freundes, die eigene Freundin von den Bildern abzulenken. Und man denkt an die handyfreien Ruhezonen im Großraumwagen des ICE, in denen rücksichtslose Fahrgäste die übrigen Passagiere stundenlang mit Einzelheiten über Probleme bei der Hardware-Installation, bei der Trennung vom Lebenspartner oder bei der anstehenden TÜV-Untersuchung des zwanzig Jahre alten Kombis quälen. Museen stehen in dieser Hinsicht näher an Bibliotheken, wo ein der Konzentration dienendes Schweigegebot herrscht, als an Restaurants oder öffentlichen Plätzen, wo das Gespräch der Sitznachbarn ganz selbstverständlich akzeptiert wird. Trotzdem ist nach dem Eindruck des Museumsbesuchers ein Wandel im Gange, der das bibliothekarische Schweigegebot auflöst und den Museumssaal dem öffentlichen Platz mit Straßencafés und Gesprächserlaubnis annähert. Der Museumsbesucher läuft trotz aller Einwände und Hindernisse am liebsten in der Stille, wenn nicht sogar allein, durch eine Ausstellung. Denn nur die Stille ermöglicht das konzentrierte Betrachten eines Bildes, das durch keine Ablenkung gestört wird. Für annehmbar hält er es, die gewonnenen Eindrücke leise mit einem Gesprächspartner zu teilen.

Saal 7: Augen-BlickIm Nachhinein fragt sich der Museumsbesucher gelegentlich, wie er zu der Sammlung von Bildern kam, die ihn sehr beeindruckt haben und darum in ihm einen längeren Nachhall an Gedanken ausgelöst haben. Für einige Bilder einer Ausstellung hat er sich länger Zeit genommen und sie konzentriert betrachtet. Er hat es sich angewöhnt, es bei Museumssälen so zu halten, dass er sich zuerst flüchtig den ganzen Raum anschaut, um zu sehen, welche Werke ausgestellt sind. Dann trifft er eine Entscheidung darüber, welche Bilder ihn interessieren. Bei diesen Bildern verweilt er länger als bei den anderen. Ich bin überzeugt, das sind die entscheidenden Augen-Blicke eines Museumsbesuchs. Denn mit ihnen trifft der Besucher eine Entscheidung darüber, welchen Bildern er mehr Aufmerksamkeit widmet als den anderen. Man kann sich diese Entscheidungen von Museumsführern und Katalogen abnehmen lassen und von vornherein die kunsthistorisch wichtigsten, bedeutendsten, wertvollsten Bilder ansteuern. Der Museumsbesucher, der hier beschrieben wird, hält das nicht so. Er verlässt sich auf die intuitive Entscheidung des Augenblicks, auch wenn er dann gelegentlich vor einem unbedeutenden, schwachen, mäßigen Bild steht, das ihn trotzdem und umso mehr beeindruckt. Was wird er auswählen? Wer als Museumsbesucher selbstreferentiell den Blick auf die eigenen Vorlieben richtet, wird verschiedene Antworten finden: Als Trigger wirken Farben, bestimmte Details, die Tatsache, dass ein Bild innerhalb von anderen gleichartigen in einem Raum auffällt durch irgendetwas Ungewöhnliches, auch die Tatsache, dass sich vor einem Bild sehr viele Betrachter versammelt haben. Die anderen könnten ja Recht haben – was nicht immer, aber gelegentlich stimmt. Der Auswahl haftet ein Moment des Intuitiven und des Zufälligen an. Das Intuitive wird durch die Geschichte der Museumsbesuche des Betrachters gesteuert: In anderen Museen, an die er sich erinnert, haben ihm ähnliche Bilder gefallen, und es würde sich lohnen, dieses Bild mit der Reihe bereits gesehener Bilder zu betrachten.

Wer sich nach dem Augen-Blick der Auswahl länger in ein Bild versenkt, der wird zuerst versuchen, Entdeckungen zu machen, vor allem darüber, was ein Maler genauer gesehen hat als der Alltagsmensch bei einer flüchtigen Betrachtung. Der oberflächliche Blick auf ein Bild verwandelt sich in einen intensiven, konzentrierten Blick. Und dieser Blick braucht Zeit, Dauer und Konzentration. Es unterscheidet die Betrachtung eines Bildes vom Hören eines Musikstücks, dass der Betrachter jeden Eindruck wiederholt sozusagen heranzoomen kann, denn er hat in seiner Kontemplation alle Zeit der Welt, während beim Hören von Musik die Zeit eine viel wichtigere Rolle spielt: Das Detail, das der Hörer eines Konzerts versäumt hat, kann er nicht ein zweites Mal abspielen. Im konzentrierten Betrachten eines Bildes entsteht ein Gespräch zwischen Betrachter und Bild. Der erste Eindruck einer Sympathie für ein Bild kann sich bestätigen oder als Irrtum herausstellen. Das Bild kann in weitergehende Reflexion führen, Fragen stellen, Antworten geben. Es löst beim Betrachter einen kreativen Prozess der Auseinandersetzung aus, nur um dessentwillen sich Bildbetrachtungen und Museumsbesuche lohnen. Dieser kreative Prozess endet im Übrigen nicht mit dem Wechsel von einem Bild zum nächsten. Er kann sich fortsetzen, wenn der Museumsbesucher nach dem Gang durch die Ausstellung nach Hause zurückkehrt und sich dann erinnert, welche Bilder ihn fasziniert und zum Nachdenken gebracht haben. Saal 8: AusstellungEine Ausstellung eröffnet jeweils mehrere Zugänge zu den Kunstwerken. Auf der einen Seite zeigt sie eine Reihe von Bildern oder Skulpturen, die als besonderes Werk jeweils ihre eigene Betrachtung und ihre eigene Zeit fordern. Auf der anderen Seite stellt die Ausstellung einen Gesamtzusammenhang her, dessen Entdeckung und Nachvollzug sich lohnen kann. Die Darstellung der biographisch-künstlerischen Entwicklung eines Malers (Retrospektive), bei denen die Bilder chronologisch angeordnet werden, gilt mittlerweile als altmodisch und veraltet. Ausstellungen können bestimmten Genres (Landschaft, Porträt, Stillleben) oder bestimmte Themen zeigen. Anderes ist nach dem Prinzip des Kontrastes angeordnet. Insofern lässt sich eine Ausstellung mit dem Blick auf ein Thema, eine These oder einen bestimmten Entdeckungszusammenhang betrachten. Das kann seinen eigenen Reiz haben. Doch dieser Reiz stellt sich für den Museumsbesucher nur dann ein, wenn er unmittelbar beim Betrachten der Kunstgegenstände ersichtlich ist. Manche Ausstellungen verlagern die Beweisführung für den titelgebenden thematischen Zusammenhang auf riesige, eng beschriebene Tafeln am Anfang oder Ende der Ausstellung, oder die Kuratoren verlegen ihn von vornherein in die Reflexionen des Katalogs. Der Museumsbesucher hat nichts dagegen, in Katalogen zu lesen, aber in der Regel beschäftigt er sich damit nicht während der Ausstellung, sondern er liest später, wenn er wieder nach Hause gegangen ist und sich an den Museumsbesuch erinnert. Um es als These zu formulieren: Es ist vorzuziehen, wenn der thematische Zusammenhang, der durch den Titel der Ausstellung gegeben wird, durch das Betrachten der Kunstwerke deutlich wird. Nicht so viel ist davon zu halten, wenn die Kunstwerke nur als Amuse-Gueule einer kunsttheoretischen Hintergrundthese oder eines entsprechenden Programms dienen, die sich der Betrachter erst nach der Ausstellung durch das Studium des Katalogs und weiterer kunsthistorischer Literatur erarbeiten muss. Damit soll nicht gesagt werden, dass eine Ausstellung in sich selbst ruhen muss, so als ob mit dem Betrachten des letzten Bildes die Reflexion über das Gesehene abgeschlossen und beendet sei. Ganz im Gegenteil! Je mehr die im Museum betrachtete Kunst auch nach dem Verlassen des Museums Gedanken, Phantasie, Kreativität und Reflexion anregt, desto besser war die Qualität der Kunstwerke und desto besser auch die Qualität der kuratorischen Arbeit. Gute Kunst ist diejenige Kunst, die im Betrachter und Museumsbesucher nachhallt. Wenn das stimmt, dann gilt aber auch: Konzentration auf wenige ausgewählte Werke überzeugt inhaltlich und ästhetisch mehr als der Versuch, eine möglichst große Vielfalt von Werken zu zeigen, um bestimmte kunsthistorische oder -theoretische Beweise zu führen. Die alte Gleichung: Viele Bilder erzeugen viel Verständnis – gilt längst nicht mehr. Saal 9 (Kabinett): MuseumsführungDer Museumsbesucher bemerkt nun, dass er auf seinem Gang ein kleines Kabinett vergessen hat, das zwischen Saal 5 (Aufsichtspersonal) und Saal 6 (Besucher) liegt. Das Kabinett ist dem Thema Museumsführungen gewidmet.

Einzelne Museumsbesucher oder Besucherpaare können sich aus dem Weg gehen. Knäuel von Menschen, wie das Führungen der Fall ist, wirken wie ein Stau auf der Autobahn, der dadurch entstanden ist, dass die Fahrer die Regeln zum Einfädeln nicht beherrschen. Am schlimmsten ist es in populären Ausstellungen, bei denen durch halbstündige Führungen einmal die Besuchermenge umgerührt wird. Das ist wie im Schwimmbad, wenn der Bademeister einmal alle halbe Stunde den Hebel für die Wellenmaschine umlegt. Selbstverständlich kommt es auf die Inhalte der Führung an. Selbstverständlich hat auch der einzelne Museumsbesucher schon einmal an einer Führung teilgenommen, bei der er selbst zum Knäuelsein der Gruppe beigetragen hat. Die Qualität von Führungen hängt von der führenden Person und ihren Kenntnissen ab. Im schlechtesten Fall werden die Thesen aus dem Podcast im Audioguide wiederholt, nur ohne die unterlegte Musik. Das ist wie im Theater, wenn die Zuhörer vor Beginn der Vorstellung die Einführung des Dramaturgen hören und dessen Worte, obwohl frei vorgetragen, dann im Programmheft mitlesen können. Saal 10: MuseumscaféIrgendwann spürt der Museumsbesucher das Bedürfnis nach einer Pause, und er sucht nach dem Museumscafé. Im schlechtesten Fall muss er jetzt die Ausstellung verlassen und darf nach dem Cappuccino nicht mehr wiederkommen, weil das Ticket abgelaufen ist. Das will also vorher bedacht sein. Manche der Cafés in Museen werden so weit wie möglich entfernt von den Kunstwerken versteckt, also im Souterrain bei den Garderoben, Schließfächern und Toiletten. Es soll schließlich niemand Buttercrème oder Thousand Island Sauce auf einen van Dyck schmieren.

Manche Museumscafés erinnern eher an einen Schnellimbiss oder an die Kantine eines mittelständischen Betriebs, samt Selbstbedienung, Neonlicht und Kunstblumen an den Resopaltischen. Sicher ist das so, wenn der Kaffee aus einem Automaten kommt, der jeder Autobahnraststätte zur Ehre gereichen würde. Man merkt dass an der Speisekarte, wenn von „Heißgetränken“ die Rede ist. Zwar lässt sich ein Espresso während einer kurzen Pause auch unter Neonlicht und auf einem Plastikstuhl und aus einem Pappbecher trinken. Doch auch hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Saal 11: MuseumsshopDer Museumsbesucher, der sowieso gerne in Buchhandlungen stöbert, hat es am liebsten, wenn der Museumsshop zugleich eine veritable Kunstbuch-Buchhandlung ist, denn wenige andere Buchhändler teilen noch seine in den achtziger Jahren geprägte Vorliebe für Philosophie, Theorie und Theologie, für die Reihen Edition Suhrkamp und Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, für den Mervé-Verlag und andere kleinere Verlagshäuser, die sich um Systemtheorie, Strukturalismus und französische Postmoderne kümmern. Aus den normalen Buchhandlungen, selbst aus Universitätsbuchhandlungen sind solche Bücher längst verschwunden, nur in den anspruchsvolleren Museumsbuchhandlungen (zum Beispiel im ZKM Karlsruhe, Centre Pompidou Paris, Kunstmuseum Stuttgart) halten sie sich noch am Leben.

Auf der anderen sind sie in mehrerlei Hinsicht ein Hilfsmittel. Der Museumsbesucher besäße so eine Erinnerungshilfe. Oft kann er sich nochmals Details der Bilder in vergrößerten Aufnahmen anschauen. Er kann die Thesen nachvollziehen, welche die Kuratoren mit der Anordnung der Bilder belegen wollten. Das macht die Kaufentscheidung schwierig. Jeder Museumsbesucher weiß, wie viele der gekauften Kataloge er zu Hause ungelesen ins Regal gestellt hat. Anders verhält es sich mit Postkarten. Grünewalds Isenheimer Altar oder Picassos Guernica Bild, auf Postkartenformat verkleinert, das kann eigentlich niemand ernst nehmen. Sowieso kaufen die Museumsbesucher nicht mehr so viele Kunstpostkarten. An ihre Stelle ist das Selfie mit dem Kunstwerk getreten (s.o. Saal 6). Auf der anderen Seite kosten Postkarten wenig, und sie sind nicht schwer zu transportieren. Es macht nicht so viel aus, wenn sie nach dem Museumsbesuch unbetrachtet in einer Schublade verstauben. Die Abteilung mit den bedruckten Seidenschals und Kaffeetassen, mit den Repliken von Rodins „Kuss“ und dem „Denker“ oder einer der langgestreckten Figuren Giacomettis ignoriert der Museumsbesucher. Saal 12: Kreuzweg oder Shoppingtour?Jede Ausstellung ist anders. Jedes Museum ist anders. Dennoch sollte deutlich geworden sein, dass jeder, der ein Ticket am Schalter löst, seine eigenen Rituale ausbildet oder bereits ausgebildet hat, um einen Museumsbesuch zu gestalten. Solche Rituale werden gleichermaßen von den individuellen Erfahrungen des Museumsbesuchers wie von den externen Vorgaben des Museums bestimmt und darum bei jedem Museumsbesuch neu ausgehandelt. Bei aller Individualität der Ritualbildung sind bestimmte Typen des Museumsbesuchs zu sehen, die gelegentlich konflikthaft aufeinanderprallen. In den Sälen dieser Museumsbesuchs-Ausstellung schien immer wieder von neuem ein kontemplativer Typ des Museumsbesuchers durch. Hier ist die Gesamtheit des Museums (inkl. Architektur, Kurator, Ausstellungsmarketing etc.) eine Form, die sich der Betrachter zu Hilfe nimmt, um Kunstwerke intensiv zu betrachten und reflektiert und kreativ zu verstehen. Der Dialog entsteht zwischen Kunstwerk und Betrachter, der Kontext des Museums fließt in diesen Prozess nur indirekt ein, aber er darf, wie die Beobachtungen dieses Essays gezeigt haben, nicht vernachlässigt werden. Zu dieser kontemplativen Betrachtung von Kunstwerken gehören Stille, Ruhe, die Abwesenheit von allem Ablenkenden, keine Hektik, keine Nervosität. Solche Betrachtung kann nur wirklich werden, wenn die Säle des Museums nicht von Menschenmassen überschwemmt werden. Dieser kontemplative Typ des Museumsbesuchers sucht nach Konzentration, Verdichtung, ästhetischer Erkenntnis. Das ist verbunden mit Reflexion, mit Bildungsanstrengungen, mit Zeitaufwand. Ästhetisches Erleben wird – mindestens auch – zu intellektueller Arbeit. Dagegen steht ein zweiter Typ des Museumsbesuchers, dem es vor allem um Kommunikation zu tun ist. Solche Museumsbesucher gehen nicht allein in eine Ausstellung, sondern mindestens zu zweit oder in einer Gruppe. Für sie ist der Museumsbesuch ein Event, vor allem ein Event kommunikativer Art, um über die Kunstgegenstände, aber auch über ganz andere Themen zu reden.[17] Die ausgestellten Kunstgegenstände rücken aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit und werden zum Medium des Gesprächs – und noch mehr. Ausgehend vom Kunstwerk kann die Kommunikation sich in allen möglichen Richtungen und Perspektiven bewegen. Konflikte entstehen, wenn beide Typen von Museumsbesuchern aufeinandertreffen: Je lauter es wird, desto mehr wird der kontemplative Typ des Museumsbesuchers abgeschreckt. Viele Museen sind dazu übergegangen, ihre Räume für Empfänge, Partys, Festessen zu vermieten. Damit wird der Charakter des Museums nochmals verändert: Die Kunstwerke sind nun nicht mehr Gegenstände der Kontemplation, auch nicht der Kommunikation, sondern sie werden zum schmückenden Beiwerk. So paradox es klingen mag: Es scheint in den Museen ein Prozess im Gang, bei dem sich die Aufmerksamkeit immer weiter von den Kunstwerken abwendet. Dennoch gelingt es vielen Museen, immer mehr Besucher in ihre Ausstellungen zu locken. Dabei verfolgen die Museen als Institutionen selbstverständlich ihre eigenen und durchaus legitimen Interessen. Sie wollen möglichst viele Besucher an ihre Institutionen binden, die Schwelle zum Betreten eines Museums absenken, ihren Bildungsauftrag erfüllen und anderes mehr. Der kommunikative Typ des Museumsbesuchers ist im Grunde leichter ansprechbar, weil er nun im Museum das findet, was er aus anderen sozialen Räumen schon kennt. Er soll sich leicht und schnell und ohne intellektuellen Aufwand zurechtfinden. Er soll sich fühlen als ob er schon einmal dagewesen sei. Er nutzt das Museum als Medium der Kommunikation.

Der Maßstab, an dem Besucher öffentliche Institutionen wie Museen und Kaufhäuser und Fußballstadien messen, lautet: Intensität[18]. Aber wenn Intensität zum Maßstab von Events wird, dann verlieren die einzelnen Medien, die solches bereitstellen sollen, von ihrer Besonderheit. Die Kommunikation und die Kontemplation im Museum unterscheiden sich dann nicht mehr von der Kommunikation in sozialen Netzwerken oder anderen transitorischen Orten (Marc Augé). Der Raum und die Raumgestaltung werden immer gleichgültiger, es soll stattdessen locker, unangestrengt und zwanglos zugehen. Es soll im Museum dasselbe gelten wie im Kaufhaus oder auf Facebook: Anything goes, innerhalb bestimmter Grenzen. Damit verliert das Museum allerdings seinen spezifischen Charakter. Je mehr sich Museen dieser Entwicklung öffnen, desto mehr verlieren sie von ihrer ästhetischen und kunsthistorischen Besonderheit, von ihren spezifischen Qualitäten. Denn warum soll jemand Kommunikation im Museum suchen, wenn er das alles auch auf Facebook oder im Coffee Shop eines großen Kaufhauses haben kann? Wer je eine Kunstmesse besucht hat, dem wird deutlich, dass hier zwischen dem Museum, in dem Kunst ausgestellt ist, und der öffentlichen Markthalle, in der Kunst verkauft wird, noch sehr große Unterschiede bestehen.[19] Vielleicht sind die Übergänge doch fließender als ich das in der pointierten Gegenüberstellung der beiden Typen des kontemplativen und des kommunikativen Museumsbesuchers dargestellt habe. Trotzdem scheint mir hier eine Bewegung in Gang gekommen zu sein, deren abschließende Bewertung noch aussteht. Ausgang - und darüber hinaus

Und er wird sich die Frage stellen: Hat es sich gelohnt? Es hat sich gelohnt, wenn der Museumsbesucher angeregt worden, angeregt zu was auch immer, zu Notizen über bestimmte Bilder, zu Gesprächen, bei denen er davon erzählt, wie fasziniert er von der Ausstellung war, vielleicht sogar zu eigenen Zeichen- oder Malversuchen, die nie an die Öffentlichkeit kommen werden. Der Museumsbesucher kehrt zurück zu den Routinen seiner Alltagswelt, aber er hat aus dem Museum ein Päckchen mitgenommen, in dem eine ganze Menge enthalten ist, aus dem er etwas Neues, Kreatives, was auch immer, machen könnte. Zuhause kann er dieses Päckchen auspacken und sich alles noch einmal anschauen, er kann es aber auch ins Bücherregal stellen, wo es dann möglicherweise lange warten muss, bis es aus dem Schlaf geweckt wird. Niemand weiß das genau. Aber die Chance besteht, dass aus einem im Museum betrachteten Kunstwerk eine große Lebenserfahrung wird. Anmerkungen[1] Cees Nooteboom, Der Umweg nach Santiago, Frankfurt/M. 1992. [2] Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Band 5, Die Gefangene, Frankfurt/M. 2000, 263. [3] Orhan Pamuk, Das Museum der Unschuld, München 2008. [4] Zur Bedeutung des Raums und Ortes für die Geschichte vgl. Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003. [5] Besonders gelungen war die Verbindung von Kunstwerken, Museumsarchitektur und umgebender Parklandschaft bei einer Ausstellung mit den Werken Ferdinand Hodlers, vgl. dazu Wolfgang Vögele, Was nicht mehr gedeutet werden kann. Zum Spätwerk Ferdinand Hodlers, tà katoptrizómena, H.83, 2013, http://www.theomag.de/83/wv03.htm. [6] Julien Green, Tagebücher, München 1991ff. Leider ließ sich die genaue Belegstelle nicht mehr ermitteln. [7] Das John Elderfield (Hg.), Das MoMA in Berlin. Meisterwerke aus dem Museum of Modern Art, New York, Ostfildern 2004. Es wäre interessant, diese Ausstellung mit der gerade stattfindenden Ausstellung „Être moderne. Le MoMA à Paris“ in der Fondation Louis Vuitton in Paris zu vergleichen. Vgl. dazu Quentin Bajac, Suzanne Bagé (Hg.), Être moderne. Le MoMA à Paris, London 2017. [8] Marc Augé, Nicht-Orte, München 2012. [9] Die Reihe ließe sich im übrigen noch fortsetzen. Man denke zum Beispiel an das Musée Jacquemart-Andrée in Paris, welches in der privaten Villa eines Mäzens aus dem 19.Jahrhundert untergebracht ist. Der Besucher kann Ausstellungsräume (mit Wechselausstellungen) genauso besichtigen wie die privaten Salons, Schlaf- und Ankleideräume. [10] Holger Jacob-Friesen, Pia Müller-Tamm et al. (Hg.), Die Meistersammlerin. Karoline Luise von Baden, München 2015. [11] Pia Müller-Tamm, Regine Heß (Hg.), Bauen und Zeigen. Aus Geschichte und Gegenwart der Kunsthalle Karlsruhe, Bielefeld 2014. [12] Beispiele sind hier zu sehen: https://wolfgangvoegele.wordpress.com/2012/09/26/eingerahmt-i/; https://wolfgangvoegele.wordpress.com/2012/10/04/eingerahmt-ii/; https://wolfgangvoegele.wordpress.com/2012/10/11/eingerahmt-iii/. [13] Zur entsprechenden Ausstellung vgl. den Katalog a.a.O., Anm. 10. [14] Vgl. zum Aufsichtspersonal auch den schönen Essay Maria Tedeschis, der den Museumsbesuch aus der Perspektive einer „Aufseherin“ beschreibt: Maria Tedeschi, Die Aufseherin, NZZ 21.7.2016, https://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/kunst-gibt-zu-reden-und-mehr-als-das-die-aufseherin-ld.106716. [15] Selfies und Porträts mit dem Smartphone sind ein Thema, das inzwischen selbst im Museum angekommen ist. Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Im Angesicht, tà katoptrizómena, H.100, 2016, http://theomag.de/100/wv24.htm sowie Wolfgang Ulrich, Selfies als Weltsprache, Karlsruhe 2015, https://ideenfreiheit.files.wordpress.com/2015/10/selfies-als-weltsprache1.pdf. [16] Vgl. dazu das Themenheft „Closer to van Eyck“ der Zeitschrift tà katoptrizómena, H.97, 2015, https://www.theomag.de/97/index.htm. [17] Vgl. dazu Antje Stahl, Der Anbauhype bei den Schweizer Museen dient der Kunst kaum, NZZ 19.12.2017, https://www.nzz.ch/feuilleton/muss-die-muse-draussen-bleiben-ld.1339390 , die über den anstehenden Umbau der Fondation Beyeler zwanzig Jahre nach ihrer Eröffnung schreibt: „Zwanzig Jahre später kommen «Menschen ins Museum, um sich zu bilden, zu unterhalten, zu erholen, sich zu treffen und auszutauschen», wie es auf der Website der Fondation Beyeler heisst. Eine Kunstinstitution will Volkshochschule, Kabarett, Spa und Wohnzimmer zugleich sein. Darunter geht es nicht mehr. (Warum eigentlich nicht Gefängnis, Nachtclub oder Flüchtlingsheim?) Ach so, Firmen sollen sich auch einmieten können, um auf das nächste grosse Geschäft anzustossen. So sieht das museale Selbstverständnis im 21. Jahrhundert aus. Das macht auch etwas mit der Architektur.“ [18] Dazu Tristan Garcia, Das intensive Leben. Eine moderne Obsession, Berlin 2017. Vgl. dazu die Rezension dieses Buches in diesem Heft der Zeitschrift. [19] Vgl. dazu die Beobachtungen von der Kunstmesse ART Karlsruhe Wolfgang Vögele, Karlsruhe ist nicht Miami, ta katoptrizómena, H.82, 2013, http://www.theomag.de/82/wv01.htm; ders., Im Auge des Betrachters. Bemerkungen zur ART Karlsruhe 2014, ta katoptrizómena, H.89, 2014, http://theomag.de/89/wv11.htm. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/111/wv040.htm |

Am Anfang steht der Entschluss: Ich fahre. Wir fahren.

Am Anfang steht der Entschluss: Ich fahre. Wir fahren. Der Museumsbesucher hat sein Fahrrad nun am Bahnhof abgestellt, am Automaten eine Fahrkarte gelöst und wartet an Gleis Sieben auf die S-Bahn. Und er erinnert sich an einen zweiten Museumsbesucher, der ihm wichtig geworden ist, nämlich an Marcel Proust, der 1921 bei einer Ausstellung im Pariser Museum Jeu de Paume Jan Vermeers berühmte „Stadtansicht von Delft“ gesehen hatte und von diesem Bild nachhaltig beeindruckt gewesen sein muss. Denn er verarbeitete seine Eindrücke von dem Bild später in seinem Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“

Der Museumsbesucher hat sein Fahrrad nun am Bahnhof abgestellt, am Automaten eine Fahrkarte gelöst und wartet an Gleis Sieben auf die S-Bahn. Und er erinnert sich an einen zweiten Museumsbesucher, der ihm wichtig geworden ist, nämlich an Marcel Proust, der 1921 bei einer Ausstellung im Pariser Museum Jeu de Paume Jan Vermeers berühmte „Stadtansicht von Delft“ gesehen hatte und von diesem Bild nachhaltig beeindruckt gewesen sein muss. Denn er verarbeitete seine Eindrücke von dem Bild später in seinem Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ Es kommt hier aber auf etwas anderes an. Das Bild blieb der literarischen Figur Bergotte wie auch dem Schriftsteller Proust nach seinem Besuch im Jeu de Paume in nachhaltiger Erinnerung. Er hat sich damit beschäftigt, und das Bild hat den Schriftsteller nicht losgelassen. Ein (einziges!) Bild hat eine Fülle von Gedanken und nachfolgenden Assoziationen ausgelöst, die sich im Gedächtnis eingebrannt haben, nicht im Sinne einer genauen Abbildung des Museumsbesuchs, sondern im Sinne seiner intellektuellen Verarbeitung, die zu Phantasien, Ideen, Gedanken, auch zu Irrwegen führen kann. Wichtig erscheint die bleibende nachhaltige Wirkung, unterschieden von dem flüchtigen Eindruck von einem Bild, den ein Museumsbesucher sofort wieder vergisst. Diejenigen Bilder und Skulpturen aus dem Museum sind für den Besucher von Bedeutung, die eine nachhaltige Wirkung in ihm auslösen – und wenn es aus einer großen Ausstellung nur ein einziges Bild sein sollte, dann ist das nicht schlimm, sondern allein dafür hat sich der Museumsbesuch gelohnt.

Es kommt hier aber auf etwas anderes an. Das Bild blieb der literarischen Figur Bergotte wie auch dem Schriftsteller Proust nach seinem Besuch im Jeu de Paume in nachhaltiger Erinnerung. Er hat sich damit beschäftigt, und das Bild hat den Schriftsteller nicht losgelassen. Ein (einziges!) Bild hat eine Fülle von Gedanken und nachfolgenden Assoziationen ausgelöst, die sich im Gedächtnis eingebrannt haben, nicht im Sinne einer genauen Abbildung des Museumsbesuchs, sondern im Sinne seiner intellektuellen Verarbeitung, die zu Phantasien, Ideen, Gedanken, auch zu Irrwegen führen kann. Wichtig erscheint die bleibende nachhaltige Wirkung, unterschieden von dem flüchtigen Eindruck von einem Bild, den ein Museumsbesucher sofort wieder vergisst. Diejenigen Bilder und Skulpturen aus dem Museum sind für den Besucher von Bedeutung, die eine nachhaltige Wirkung in ihm auslösen – und wenn es aus einer großen Ausstellung nur ein einziges Bild sein sollte, dann ist das nicht schlimm, sondern allein dafür hat sich der Museumsbesuch gelohnt. Museen, die nicht im Zentrum verortet sind, müssen ihre eigenen Wege bereitstellen, um ihre Besucher zu finden. Die Fondation Beyeler in Riehen, dem Vorort von Basel, versucht das dadurch, dass sie die Architektur ihres Museums auf brillante und faszinierende Weise in die Natur einbettet, sowohl in den Park, in dem das Museum liegt, aber auch in die Landschaft, die durch die großen Panoramafenster, die bis zum Boden reichen, förmlich in die Säle des Museums hineingesogen wird.

Museen, die nicht im Zentrum verortet sind, müssen ihre eigenen Wege bereitstellen, um ihre Besucher zu finden. Die Fondation Beyeler in Riehen, dem Vorort von Basel, versucht das dadurch, dass sie die Architektur ihres Museums auf brillante und faszinierende Weise in die Natur einbettet, sowohl in den Park, in dem das Museum liegt, aber auch in die Landschaft, die durch die großen Panoramafenster, die bis zum Boden reichen, förmlich in die Säle des Museums hineingesogen wird. Wer Zeit auf sich nimmt, um in eine andere Stadt zu reisen, um ein Museum zu besuchen, der erwartet etwas. Er ist neugierig auf das, was er an Bildern und Skulpturen und anderen Gegenständen sehen wird. Die Bilder werden wie bei Nooteboom zum Teil eines andauernden Selbstgesprächs über die Fragen, die ihn vielleicht schon seit längerem beschäftigen. Im Stillen wird er hoffen, dass auch er dieses eine Bild sieht, dass ihn ein einziges Bild so sehr beeindruckt, dass er immer wieder gerade zu diesem Bild zurückkehrt. Der Besucher weiß, dass nicht alle Menschen diese Erwartungen an ein Museum teilen. Der Museumsbesuch, so individuell er gestaltet werden mag, folgt trotzdem einem bestimmten Ritual, das man verachten kann.

Wer Zeit auf sich nimmt, um in eine andere Stadt zu reisen, um ein Museum zu besuchen, der erwartet etwas. Er ist neugierig auf das, was er an Bildern und Skulpturen und anderen Gegenständen sehen wird. Die Bilder werden wie bei Nooteboom zum Teil eines andauernden Selbstgesprächs über die Fragen, die ihn vielleicht schon seit längerem beschäftigen. Im Stillen wird er hoffen, dass auch er dieses eine Bild sieht, dass ihn ein einziges Bild so sehr beeindruckt, dass er immer wieder gerade zu diesem Bild zurückkehrt. Der Besucher weiß, dass nicht alle Menschen diese Erwartungen an ein Museum teilen. Der Museumsbesuch, so individuell er gestaltet werden mag, folgt trotzdem einem bestimmten Ritual, das man verachten kann.  Der französisch-

Der französisch- Vielleicht ist es gar nicht möglich, sofort einzutreten. Denn die Schlange vor der Kasse reicht bis weit hinter die Eingangstür. Eine Warteschlange verzögert den Eintritt. Vielen ungeduldigen Besuchern kommt das Warten lästig und langweilig vor, aber es hat auch eine zweite Seite. Das Warten weckt die Erwartungen und steigert die Hoffnung, es werde etwas ganz Außergewöhnliches in den Ausstellungsräumen zu sehen sein. Denn alle anderen, die vor und nach dem Besucher in der Schlange stehen, haben sich ebenfalls für genau diese Ausstellung entschieden. Das Begehrte gewinnt an Schönheit. Legendär geworden sind die Schlangen vor der Berliner Nationalgalerie im Jahr 2004, als das MoMa aus New York eine Auswahl seiner Bilder zeigte

Vielleicht ist es gar nicht möglich, sofort einzutreten. Denn die Schlange vor der Kasse reicht bis weit hinter die Eingangstür. Eine Warteschlange verzögert den Eintritt. Vielen ungeduldigen Besuchern kommt das Warten lästig und langweilig vor, aber es hat auch eine zweite Seite. Das Warten weckt die Erwartungen und steigert die Hoffnung, es werde etwas ganz Außergewöhnliches in den Ausstellungsräumen zu sehen sein. Denn alle anderen, die vor und nach dem Besucher in der Schlange stehen, haben sich ebenfalls für genau diese Ausstellung entschieden. Das Begehrte gewinnt an Schönheit. Legendär geworden sind die Schlangen vor der Berliner Nationalgalerie im Jahr 2004, als das MoMa aus New York eine Auswahl seiner Bilder zeigte

Eine wunderbare moderne Neu-Interpretation des monumentalen Treppenhauses findet sich im Pariser Centre Pompidou, wo der Besucher aus dem Innenraum des Foyers zu einer Abfolge von Rolltreppen in einer Glasröhre geleitet wird. Über diese Rolltreppen, dezentriert an der Außenhaut des Centre Pompidou angebracht, gelangt der Besucher auf die oberste Ebene des Museums, wo er sich zuerst dem spektakulären Stadtpanorama mit der Kathedrale Notre Dame, Sacré Coeur und dem Eiffelturm im Süden, Norden und Südwesten widmet, bevor er das Innere des Gebäudes wieder betritt und sich den aktuellen Ausstellungen widmet.

Eine wunderbare moderne Neu-Interpretation des monumentalen Treppenhauses findet sich im Pariser Centre Pompidou, wo der Besucher aus dem Innenraum des Foyers zu einer Abfolge von Rolltreppen in einer Glasröhre geleitet wird. Über diese Rolltreppen, dezentriert an der Außenhaut des Centre Pompidou angebracht, gelangt der Besucher auf die oberste Ebene des Museums, wo er sich zuerst dem spektakulären Stadtpanorama mit der Kathedrale Notre Dame, Sacré Coeur und dem Eiffelturm im Süden, Norden und Südwesten widmet, bevor er das Innere des Gebäudes wieder betritt und sich den aktuellen Ausstellungen widmet. Wenn die Schlange vor der Kasse sehr lang war, kann der Besucher sicher sein: Im ersten Saal herrscht das meiste Gedränge. Und es bietet sich dann die pragmatische Entscheidung an, weiter hinten zu beginnen und den Anfang später nachzuholen. Dem steht allerdings eine Tendenz entgegen, dass die Museen ihre Besucher mit allen Mitteln auf einem einzigen Rundweg halten wollen, und das Museumspersonal sieht es gar nicht gern, wenn die Besucher Umwege oder einen individuellen Weg durch die Räume einschlagen, um sich Zweitblicke auf ein bereits betrachtetes Werk zu gestatten. Ärgerlich wird das, wenn Besucher den Eindruck gewinnen müssen, dass sie von Anfang so schnell wie möglich wieder hinauskomplimentiert werden sollen. Wer das erleben will, sollte im Sommer zur Ferienzeit das Schloss Versailles besuchen.

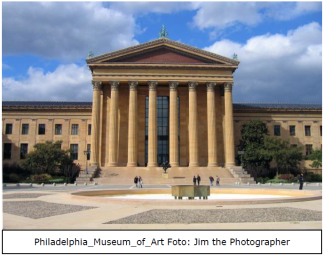

Wenn die Schlange vor der Kasse sehr lang war, kann der Besucher sicher sein: Im ersten Saal herrscht das meiste Gedränge. Und es bietet sich dann die pragmatische Entscheidung an, weiter hinten zu beginnen und den Anfang später nachzuholen. Dem steht allerdings eine Tendenz entgegen, dass die Museen ihre Besucher mit allen Mitteln auf einem einzigen Rundweg halten wollen, und das Museumspersonal sieht es gar nicht gern, wenn die Besucher Umwege oder einen individuellen Weg durch die Räume einschlagen, um sich Zweitblicke auf ein bereits betrachtetes Werk zu gestatten. Ärgerlich wird das, wenn Besucher den Eindruck gewinnen müssen, dass sie von Anfang so schnell wie möglich wieder hinauskomplimentiert werden sollen. Wer das erleben will, sollte im Sommer zur Ferienzeit das Schloss Versailles besuchen. Noch mehr als durch ihre Eingangshalle werden Museen durch Architektur und Bautyp bestimmt. Klassisch kommt ein Museum als ein fingierter Tempel daher (Museum of Fine Arts, Philadelphia, mit Abstrichen Alte Pinakothek München oder Kunsthistorisches Museum Wien). Einen Tempel besuchten die antiken Bürger, um ein Opfer zu bringen oder um die Götter durch Gebete gnädig zu stimmen oder um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Der Museumsbesucher opfert im Tempel der Kunst Zeit und Aufmerksamkeit. Er bekommt keine Ratschläge mehr für sein Leben, und auch die Gnade der Götter ist im Tempel-Museum nicht mehr zu haben.

Noch mehr als durch ihre Eingangshalle werden Museen durch Architektur und Bautyp bestimmt. Klassisch kommt ein Museum als ein fingierter Tempel daher (Museum of Fine Arts, Philadelphia, mit Abstrichen Alte Pinakothek München oder Kunsthistorisches Museum Wien). Einen Tempel besuchten die antiken Bürger, um ein Opfer zu bringen oder um die Götter durch Gebete gnädig zu stimmen oder um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Der Museumsbesucher opfert im Tempel der Kunst Zeit und Aufmerksamkeit. Er bekommt keine Ratschläge mehr für sein Leben, und auch die Gnade der Götter ist im Tempel-Museum nicht mehr zu haben.  Aber mindestens sind doch Hinweise auf Akte der Sinnstiftung zu erhalten, sowohl solche der Tragik (z.B. der Selbstmord Senecas, verbunden mit Aphorismen stoischer Philosophie), des Humors (z.B. Genrebilder niederländischer Meister mit Menschen beim Würfelspiel, die sich über das verlorene Geld ärgern) wie auch solche des Ortes von Menschen in der Landschaft (Spaziergänger, Wanderer, Reisende vor Flusslandschaften und Gebirgspanoramen). Neben den lange Zeit dominierenden biblisch und christlich inspirierten Kreuzigungen, Krippen- und Heiligenbildern steht eine Fülle mythologischer Geschichten zur Verfügung, die alle auf ihre Weise dem Betrachter Lebenseinstellungen, Sinnanregungen und Habitusformen zur kunsthistorischen Verfügung stellen. Wie der Tempel vermittelt auch ein Museum religiöse Lebens- und Alltagsdeutung, gebunden an Geschichten, Mythen und Rituale.

Aber mindestens sind doch Hinweise auf Akte der Sinnstiftung zu erhalten, sowohl solche der Tragik (z.B. der Selbstmord Senecas, verbunden mit Aphorismen stoischer Philosophie), des Humors (z.B. Genrebilder niederländischer Meister mit Menschen beim Würfelspiel, die sich über das verlorene Geld ärgern) wie auch solche des Ortes von Menschen in der Landschaft (Spaziergänger, Wanderer, Reisende vor Flusslandschaften und Gebirgspanoramen). Neben den lange Zeit dominierenden biblisch und christlich inspirierten Kreuzigungen, Krippen- und Heiligenbildern steht eine Fülle mythologischer Geschichten zur Verfügung, die alle auf ihre Weise dem Betrachter Lebenseinstellungen, Sinnanregungen und Habitusformen zur kunsthistorischen Verfügung stellen. Wie der Tempel vermittelt auch ein Museum religiöse Lebens- und Alltagsdeutung, gebunden an Geschichten, Mythen und Rituale. Manchmal wird auch eine Kirche selbst zum Museum, zum Beispiel im Museum Würth in der Johanniterkirche Schwäbisch Hall. Diese Umnutzung sollte niemanden mehr empören, denn die lange Jahrhunderte ungenutzte Johanniterkirche diente auch als Turnhalle zum Tischtennisspielen. Die Nutzung als Museum brachte sie ihrem Charakter als Kirche deutlich näher, denn ausgestellt werden dort ausschließlich Werke alter Meister, die sich ausnahmslos an biblischen Geschichten und Heiligenlegenden orientieren. Was ursprünglich in einer Kirche hing, hängt wieder in einer Kirche, auch wenn sie zum Museum umgestaltet ist. Dort wo der Hauptaltar stand, hängt das Hauptwerk des Museums, die mäzenatisch erworbene Darmstädter Madonna des Bürgermeisters Jacob zum Hasen aus Basel, ein Bild von Hans Holbein, eines der Meisterwerke des frühen 16.Jahrhunderts. Sieht man einmal von den diskreten Hinweisen auf die finanziellen Ressourcen des Mäzens ab, so finden doch bei der Holbein-Madonna Ort, Atmosphäre und Platzierung in gelungener Weise zusammen. Das Museum vermittelt zwar nichts mehr von gegenwärtiger Andacht, vermittelt aber dennoch einen Eindruck davon, wie sich im Mittelalter Kunst in die Architektonik, Theologie und Spiritualität von christlicher Lebensführung einfügte. Auf diese Weise kommen Heiligenbilder und Altäre ihrem früheren funktionalen Gebrauch nahe – in einem Museum, das Kirche war, in einer Kirche, die noch so heißt, aber keine Kirche mehr ist. Gottesdienste werden nicht mehr gefeiert, Messen nicht mehr gelesen.

Manchmal wird auch eine Kirche selbst zum Museum, zum Beispiel im Museum Würth in der Johanniterkirche Schwäbisch Hall. Diese Umnutzung sollte niemanden mehr empören, denn die lange Jahrhunderte ungenutzte Johanniterkirche diente auch als Turnhalle zum Tischtennisspielen. Die Nutzung als Museum brachte sie ihrem Charakter als Kirche deutlich näher, denn ausgestellt werden dort ausschließlich Werke alter Meister, die sich ausnahmslos an biblischen Geschichten und Heiligenlegenden orientieren. Was ursprünglich in einer Kirche hing, hängt wieder in einer Kirche, auch wenn sie zum Museum umgestaltet ist. Dort wo der Hauptaltar stand, hängt das Hauptwerk des Museums, die mäzenatisch erworbene Darmstädter Madonna des Bürgermeisters Jacob zum Hasen aus Basel, ein Bild von Hans Holbein, eines der Meisterwerke des frühen 16.Jahrhunderts. Sieht man einmal von den diskreten Hinweisen auf die finanziellen Ressourcen des Mäzens ab, so finden doch bei der Holbein-Madonna Ort, Atmosphäre und Platzierung in gelungener Weise zusammen. Das Museum vermittelt zwar nichts mehr von gegenwärtiger Andacht, vermittelt aber dennoch einen Eindruck davon, wie sich im Mittelalter Kunst in die Architektonik, Theologie und Spiritualität von christlicher Lebensführung einfügte. Auf diese Weise kommen Heiligenbilder und Altäre ihrem früheren funktionalen Gebrauch nahe – in einem Museum, das Kirche war, in einer Kirche, die noch so heißt, aber keine Kirche mehr ist. Gottesdienste werden nicht mehr gefeiert, Messen nicht mehr gelesen. Andere Museen waren früher Fabriken. Als Beispiel dafür dient das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, mit seinen großräumigen Lichthöfen und Eisentreppen. Früher wurden in dem langgestreckten Gebäudekomplex unter dem Namen der Industriewerke Karlsruhe (IWKA) Waffen produziert. Während die ehemalige Kirche für das Museum einen Kontext von Spiritualität und Liturgie bereitstellt, schafft die alte Fabrik, befreit von Fließbändern, Werkzeug, Maschinen und Arbeitsplätzen eine Atmosphäre der Geschäftigkeit, von Arbeit und Pflicht und Konzentration. Im ZKM wird nicht nur kontemplativ betrachtet, sondern geschaffen, die ausgestellten Kunstwerke setzen ihrerseits neue Kreativität frei. In der ehemaligen Fabrik wird Kunst im wahren Sinn des Wortes „verarbeitet“. Nicht umsonst haben die Ausstellungen des ZKM den Ruf der intellektuellen Überforderung und sogar Überfrachtung. Wer eine Ausstellung besucht, der betrachtet häufig nicht nur Bilder, Installationen oder Videos, der muss auch viel Zeit mitbringen, um sehr lange, klein gedruckte Begleittexte auf sehr großen Tafeln zu lesen. Der Museumsbesuch wird zur intellektuellen Akkordarbeit. Um ein klein wenig zu mäkeln: Der Aspekt des Vergnügens tritt zurück. Der Museumsbesucher wird zum Museumsakkordarbeiter.

Andere Museen waren früher Fabriken. Als Beispiel dafür dient das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, mit seinen großräumigen Lichthöfen und Eisentreppen. Früher wurden in dem langgestreckten Gebäudekomplex unter dem Namen der Industriewerke Karlsruhe (IWKA) Waffen produziert. Während die ehemalige Kirche für das Museum einen Kontext von Spiritualität und Liturgie bereitstellt, schafft die alte Fabrik, befreit von Fließbändern, Werkzeug, Maschinen und Arbeitsplätzen eine Atmosphäre der Geschäftigkeit, von Arbeit und Pflicht und Konzentration. Im ZKM wird nicht nur kontemplativ betrachtet, sondern geschaffen, die ausgestellten Kunstwerke setzen ihrerseits neue Kreativität frei. In der ehemaligen Fabrik wird Kunst im wahren Sinn des Wortes „verarbeitet“. Nicht umsonst haben die Ausstellungen des ZKM den Ruf der intellektuellen Überforderung und sogar Überfrachtung. Wer eine Ausstellung besucht, der betrachtet häufig nicht nur Bilder, Installationen oder Videos, der muss auch viel Zeit mitbringen, um sehr lange, klein gedruckte Begleittexte auf sehr großen Tafeln zu lesen. Der Museumsbesuch wird zur intellektuellen Akkordarbeit. Um ein klein wenig zu mäkeln: Der Aspekt des Vergnügens tritt zurück. Der Museumsbesucher wird zum Museumsakkordarbeiter. Andere Museen sind Paläste, mit dem Pariser Louvre als hervorragendem Beispiel. Wenn alle Touristen noch in der Kutsche vorfahren würden, würde auf dem Platz mit der berühmten Glaspyramide Chaos herrschen. Der ehemalige Pariser Wohnsitz des Königs hat sich in ein Museum verwandelt, in dem auch die französische Republik ihre verfassungspatriotische Staatskunst sowie Werke von nationalem und internationalem Rang ausstellt. Als solcher reiht sich der Museumspalast ein in die zivilreligiösen Weihestätten französischer Nationalkultur vom Panthéon über den Dôme des invalides zum Arc de Triomphe an der Place de l‘Étoile.

Andere Museen sind Paläste, mit dem Pariser Louvre als hervorragendem Beispiel. Wenn alle Touristen noch in der Kutsche vorfahren würden, würde auf dem Platz mit der berühmten Glaspyramide Chaos herrschen. Der ehemalige Pariser Wohnsitz des Königs hat sich in ein Museum verwandelt, in dem auch die französische Republik ihre verfassungspatriotische Staatskunst sowie Werke von nationalem und internationalem Rang ausstellt. Als solcher reiht sich der Museumspalast ein in die zivilreligiösen Weihestätten französischer Nationalkultur vom Panthéon über den Dôme des invalides zum Arc de Triomphe an der Place de l‘Étoile.

Für viele Touristen, die dort ein Selfie gemacht haben, erlischt danach schlagartig alles Interesse an Bildern. Womit man diesem großartigen Museum selbstverständlich nicht gerecht wird, denn abseits der Touristenautobahn finden sich ebenso großartige Werke von van Eyck (die Madonna des Kanzlers Rolin) und vieler anderer, ganz zu schweigen von den Sammlungen antiker ägyptischer, assyrischer, römischer und griechischer Kunst. Der Palast ist zur Schatz- und Repräsentationskammer der grande nation geworden, wobei – anders als zum Beispiel in Versailles – das Palasthafte des Palastes durch die Revolutionsgeschichte und in der Gegenwart durch die Touristenströme kontaminiert wird. So entsteht eine prekäre Balance zwischen Nationalkultur, Repräsentationskunst, hierarchischer Palastatmosphäre und Touristenströmen. Letztere sind selbstverständlich in Räumen zugelassen, die der Mehrheit der Bevölkerung des 17. und 18. Jahrhunderts verschlossen blieben.

Für viele Touristen, die dort ein Selfie gemacht haben, erlischt danach schlagartig alles Interesse an Bildern. Womit man diesem großartigen Museum selbstverständlich nicht gerecht wird, denn abseits der Touristenautobahn finden sich ebenso großartige Werke von van Eyck (die Madonna des Kanzlers Rolin) und vieler anderer, ganz zu schweigen von den Sammlungen antiker ägyptischer, assyrischer, römischer und griechischer Kunst. Der Palast ist zur Schatz- und Repräsentationskammer der grande nation geworden, wobei – anders als zum Beispiel in Versailles – das Palasthafte des Palastes durch die Revolutionsgeschichte und in der Gegenwart durch die Touristenströme kontaminiert wird. So entsteht eine prekäre Balance zwischen Nationalkultur, Repräsentationskunst, hierarchischer Palastatmosphäre und Touristenströmen. Letztere sind selbstverständlich in Räumen zugelassen, die der Mehrheit der Bevölkerung des 17. und 18. Jahrhunderts verschlossen blieben.  Und noch eine Anmerkung: Bei so großen Palastmuseen geht in der Menge der ausgestellten Kunstwerke vieles unter, was anderswo, in kleineren Einrichtungen eine Hauptattraktion wäre. Das Palastmuseum übertrumpft durch seine schiere Größe sowohl die Werke als auch die ausstellenden Künstler als auch die Besucher. Wer nur zwanzig Minuten Zeit hat, der kann wirklich nur den beschleunigten Zubringer zur Mona Lisa nutzen.

Und noch eine Anmerkung: Bei so großen Palastmuseen geht in der Menge der ausgestellten Kunstwerke vieles unter, was anderswo, in kleineren Einrichtungen eine Hauptattraktion wäre. Das Palastmuseum übertrumpft durch seine schiere Größe sowohl die Werke als auch die ausstellenden Künstler als auch die Besucher. Wer nur zwanzig Minuten Zeit hat, der kann wirklich nur den beschleunigten Zubringer zur Mona Lisa nutzen. Der Bahnhof wurde im 19.Jahrhundert zum symbolischen Ort des Neuaufbruchs der Moderne, und insofern gehen in diesem Museum Architektur und ausgestellte Kunstwerke eine besondere Mésalliance ein, die sich dann in den sechziger Jahren des 20.Jahrhunderts in der fabrikartigen Architektur des Centre Pompidou, neu justiert auf eine weitere, noch stärker beschleunigte Moderne wiederholen sollte. Im Musée d’Orsay ist die große Uhr, die an der Stirnseite des Museums weit über den Köpfen der Besucher hängt, ein besonderes Symbol dafür.

Der Bahnhof wurde im 19.Jahrhundert zum symbolischen Ort des Neuaufbruchs der Moderne, und insofern gehen in diesem Museum Architektur und ausgestellte Kunstwerke eine besondere Mésalliance ein, die sich dann in den sechziger Jahren des 20.Jahrhunderts in der fabrikartigen Architektur des Centre Pompidou, neu justiert auf eine weitere, noch stärker beschleunigte Moderne wiederholen sollte. Im Musée d’Orsay ist die große Uhr, die an der Stirnseite des Museums weit über den Köpfen der Besucher hängt, ein besonderes Symbol dafür. Als Beispiel wähle ich die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, deren dänischer Architekt Henning Larsen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert sah, ein Museum in das von den steilen Hängen begrenzte Kochertal mit seinem mittelalterlichen Stadtpanorama aus Fachwerk und Schieferdächern hineinzusetzen. Er hat das gelöst mit Fassaden aus Muschelkalk und großen Panoramafenstern, so dass die Kunsthalle, wenn man sie von der anderen Talseite aus betrachtet, sich ebenso sehr ins mittelalterliche Panorama einfügt wie sie auch durch Bauweise und Architektur einen Kontrast dazu bildet. Im Inneren zeigt die Kunsthalle Ausstellungsflächen auf verschiedenen Ebenen, was der Hanglage des Museumsgebäudes geschuldet ist. Man kann eigentlich nicht von Räumen sprechen, denn überall eröffnen sich über Brüstungen, Wandöffnungen und anderes Durchblicke nach unten, oben und zur Seite. Der Besucher schaut sich ein einzelnes Bild an, weiß aber jederzeit wie er schnell zu einem anderen Bild zu Vergleichszwecken zurückgehen könnte. Die Museumsarchitektur Larsens ist darauf ausgerichtet, Bildersammlungen in ihrem Kontext und in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit durchsichtig zu machen.

Als Beispiel wähle ich die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, deren dänischer Architekt Henning Larsen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert sah, ein Museum in das von den steilen Hängen begrenzte Kochertal mit seinem mittelalterlichen Stadtpanorama aus Fachwerk und Schieferdächern hineinzusetzen. Er hat das gelöst mit Fassaden aus Muschelkalk und großen Panoramafenstern, so dass die Kunsthalle, wenn man sie von der anderen Talseite aus betrachtet, sich ebenso sehr ins mittelalterliche Panorama einfügt wie sie auch durch Bauweise und Architektur einen Kontrast dazu bildet. Im Inneren zeigt die Kunsthalle Ausstellungsflächen auf verschiedenen Ebenen, was der Hanglage des Museumsgebäudes geschuldet ist. Man kann eigentlich nicht von Räumen sprechen, denn überall eröffnen sich über Brüstungen, Wandöffnungen und anderes Durchblicke nach unten, oben und zur Seite. Der Besucher schaut sich ein einzelnes Bild an, weiß aber jederzeit wie er schnell zu einem anderen Bild zu Vergleichszwecken zurückgehen könnte. Die Museumsarchitektur Larsens ist darauf ausgerichtet, Bildersammlungen in ihrem Kontext und in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit durchsichtig zu machen. Andere Architekten haben für ihre Museen Lösungen gewählt, die stärker mit dem Mittel des Kontrastes arbeiten. Die Fondation Louis Vuitton in Neuilly wirkt aus der Ferne betrachtet wie ein zufällig in Paris gelandetes Raumschiff von Außerirdischen, vielleicht aus einem Film von Roland Emmerich. Der Architekt Frank Gehry dachte allerdings nicht an ein Raumschiff, sondern an elegante Segelyachten des America’s Cup im späten 19. Jahrhundert. Wie man das auch beurteilen mag, es bleibt der Eindruck des Bombastischen und Pompösen, des Unverrechenbaren, das sich dem Alltag des nahenden Museumsbesuchers entzieht. Das von Gehry so genannte „Glasschiff“ macht den Museumsbesuch zum Event, zum Betreten eines außergewöhnlichen architektonischen Ensembles, das zunächst einmal alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, unabhängig davon welche Ausstellung gerade zu sehen ist. In Gehrys Pariser Museumsarchitektur triumphiert das Gebäude über seine Umwelt, über seine Ausstellungen und selbstverständlich auch über jedes einzelne der Exponate. Damit erringt es aber letztlich einen Pyrrhussieg, das Museum ist kein Museum mehr, sondern ein erratisches Monument. Man denkt an Marktschreier, an Form ohne Inhalt, an eine hohle, leere Blase.

Andere Architekten haben für ihre Museen Lösungen gewählt, die stärker mit dem Mittel des Kontrastes arbeiten. Die Fondation Louis Vuitton in Neuilly wirkt aus der Ferne betrachtet wie ein zufällig in Paris gelandetes Raumschiff von Außerirdischen, vielleicht aus einem Film von Roland Emmerich. Der Architekt Frank Gehry dachte allerdings nicht an ein Raumschiff, sondern an elegante Segelyachten des America’s Cup im späten 19. Jahrhundert. Wie man das auch beurteilen mag, es bleibt der Eindruck des Bombastischen und Pompösen, des Unverrechenbaren, das sich dem Alltag des nahenden Museumsbesuchers entzieht. Das von Gehry so genannte „Glasschiff“ macht den Museumsbesuch zum Event, zum Betreten eines außergewöhnlichen architektonischen Ensembles, das zunächst einmal alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, unabhängig davon welche Ausstellung gerade zu sehen ist. In Gehrys Pariser Museumsarchitektur triumphiert das Gebäude über seine Umwelt, über seine Ausstellungen und selbstverständlich auch über jedes einzelne der Exponate. Damit erringt es aber letztlich einen Pyrrhussieg, das Museum ist kein Museum mehr, sondern ein erratisches Monument. Man denkt an Marktschreier, an Form ohne Inhalt, an eine hohle, leere Blase. Ein letzter Blick in diesem Saal soll der Karlsruher Kunsthalle gelten. Was an ihr fasziniert, ist die komplexe Verbindung von Sammlungs- und Baugeschichte. Begründet wurde die Sammlung von der Markgräfin Karoline Luise von Baden

Ein letzter Blick in diesem Saal soll der Karlsruher Kunsthalle gelten. Was an ihr fasziniert, ist die komplexe Verbindung von Sammlungs- und Baugeschichte. Begründet wurde die Sammlung von der Markgräfin Karoline Luise von Baden Räume gewinnen ihre Wirkung vor allem durch Licht, Farben und Formen. Fällt das Licht von außen durch seitliche Fenster ein, kann es blenden, zumal wenn die Kunstwerke aus Sicherheitsgründen hinter Glas präsentiert werden. Licht, das aus Oberlichtern einfällt, erzeugt andere Schatten und indirekte Wirkung. Der Museumsbesucher hat Verständnis dafür, dass druckgraphische Werke nicht bei Tageslicht präsentiert werden, sondern in Räumen mit abgedunkelten Fenstern, wobei das künstliche Licht zusätzlich gedimmt ist, so dass die Blätter gerade noch sichtbar sind. Aber solch ein streuendes Kunstlicht erschwert vor allem für älter werdende Menschen die Lesbarkeit der Begleittexte, die neben oder unter den Kunstwerken angebracht sind. Abgedunkelte Räume verbreiten eine Aura der Schläfrigkeit, so wie im Theater spätestens am Ende des ersten Aktes viele Menschen einnicken, weil sämtlicher Sauerstoff im Zuschauerraum verbraucht ist. Das liegt nicht an der Müdigkeit der Zuschauer oder am langweiligen Stück, sondern an der fehlenden Luft zum Atmen. Licht ist der Sauerstoff des Museums. Die Minimaldosis muss vorhanden sein.

Räume gewinnen ihre Wirkung vor allem durch Licht, Farben und Formen. Fällt das Licht von außen durch seitliche Fenster ein, kann es blenden, zumal wenn die Kunstwerke aus Sicherheitsgründen hinter Glas präsentiert werden. Licht, das aus Oberlichtern einfällt, erzeugt andere Schatten und indirekte Wirkung. Der Museumsbesucher hat Verständnis dafür, dass druckgraphische Werke nicht bei Tageslicht präsentiert werden, sondern in Räumen mit abgedunkelten Fenstern, wobei das künstliche Licht zusätzlich gedimmt ist, so dass die Blätter gerade noch sichtbar sind. Aber solch ein streuendes Kunstlicht erschwert vor allem für älter werdende Menschen die Lesbarkeit der Begleittexte, die neben oder unter den Kunstwerken angebracht sind. Abgedunkelte Räume verbreiten eine Aura der Schläfrigkeit, so wie im Theater spätestens am Ende des ersten Aktes viele Menschen einnicken, weil sämtlicher Sauerstoff im Zuschauerraum verbraucht ist. Das liegt nicht an der Müdigkeit der Zuschauer oder am langweiligen Stück, sondern an der fehlenden Luft zum Atmen. Licht ist der Sauerstoff des Museums. Die Minimaldosis muss vorhanden sein. Farben verändern die Lichtwirkung. Weiße Wände wirken neutral, sie lenken normalerweise die Aufmerksamkeit auf die Kunstwerke. Nichts soll von ihrer Betrachtung ablenken. In Mode gekommen sind in den letzten Jahren farbige Wände – weinrot, lindgrün, pastellgelb, marineblau – welche die Stimmung vom kalten und unnahbaren Weiß verändern hin zu wärmeren Tönen, die sich aber nicht aufdrängen dürfen. Warme Farben reduzieren die Möglichkeiten der Kuratoren, Bilder zu hängen, denn zum Beispiel maritime Bilder passen einfach nicht zu dem warmen Burgunderrot, das an Herbst, Weinlese und die Ruhe des Abends denken lässt. Farben erzeugen Assoziationen. Der Autor dieses Essays muss bei Lindgrün stets an die Umlaufmappen der bürokratischen Organisation denken, in der er beschäftigt ist.

Farben verändern die Lichtwirkung. Weiße Wände wirken neutral, sie lenken normalerweise die Aufmerksamkeit auf die Kunstwerke. Nichts soll von ihrer Betrachtung ablenken. In Mode gekommen sind in den letzten Jahren farbige Wände – weinrot, lindgrün, pastellgelb, marineblau – welche die Stimmung vom kalten und unnahbaren Weiß verändern hin zu wärmeren Tönen, die sich aber nicht aufdrängen dürfen. Warme Farben reduzieren die Möglichkeiten der Kuratoren, Bilder zu hängen, denn zum Beispiel maritime Bilder passen einfach nicht zu dem warmen Burgunderrot, das an Herbst, Weinlese und die Ruhe des Abends denken lässt. Farben erzeugen Assoziationen. Der Autor dieses Essays muss bei Lindgrün stets an die Umlaufmappen der bürokratischen Organisation denken, in der er beschäftigt ist. Daneben interessiert hier all das, was sich außer den ausgestellten Kunstgegenständen im Raum befindet. Neben den Bildern hängen Informationstafeln, die Titel, Maler, das Jahr der Entstehung und das Jahr des Erwerbs anzeigen: Gekauft im Jahr 1973 mit Mitteln der Toto-Lotto-Stiftung oder Dauerleihgabe des Vereins der Freunde des Museums. Eine dreistellige Zahl zeigt an, welches MP3-File im Audioguide Informationen über dieses Bild liefert. Manchmal kann man sich aus einer Art Postfach laminierte Blätter mit zusätzlichen Informationen nehmen. Auf einem Stuhl in der Ecke sitzt ein Mitglied des Aufsichtspersonals, dem der übernächste Raum (Saal 5) gewidmet sein wird. Für Besucher sind die samtgepolsterten, lehnenfreien Bänke in der Mitte des Saals gedacht. Manchmal liegt ein Exemplar des gerade aktuellen Katalogs aus, der mit einer Schnur an die Bank gekettet ist, damit niemand den Katalog mitnimmt. Der Museumsbesucher könnte sich hier länger aufhalten – aber er muss es nicht. In jeder Ausstellung wird der Museumsbesucher dauernd mit dem Zwiespalt konfrontiert: weiterlaufen, sehen, was im nächsten Saal ausgestellt ist - oder stehenbleiben und studieren. Stehen macht müde, deswegen erschließen sich viele Besucher eine Ausstellung im schlendernden, langsamen Laufschritt. Man könnte die leichten Klapphocker benutzen, die viele Museen an ihrem Eingang deponiert haben, vor allem für die älteren Besucher, die an einer Führung teilnehmen. In manchen Museen stehen diese Klapphocker, die manchen an einen Campingplatz erinnern, aber für individuelle Rundgänge nicht zur Verfügung. Entscheidend am Museumsraum ist die Frage: Durchgehen oder sich Zeit nehmen? Konzentrierte oder schweifende Aufmerksamkeit? Diese Frage entscheidet sich nicht nur an den ausgestellten Bildern. Innenarchitektur und Raumatmosphäre beeinflussen die Bereitschaft zum konzentrierten, verweilenden Blick.