Ein Aufruf

Andreas Mertin

Setzt ein Zeichen!

In Kassel steht der Verbleib eines Kunstwerks auf der Kippe, das aktuell wie kaum ein anderes in Deutschland den Geist einer nicht zuletzt christlich inspirierten Gastfreundlichkeit der letzten 500 Jahre spiegelt. Das ist für die deutsche Kultur, die ja durchaus auch xenophob auftreten kann, nicht selbstverständlich. Sie umfasst beide Seiten – die ausgrenzende und überhebliche zum einen und die weltoffene und kosmopolitische zum anderen. Darüber streiten aktuell nicht nur Uwe Tellkamp und Durs Grünbein.[1] Umso wichtiger ist es für Christen, die zivilreligiös für eine Kultur der Gastfreundschaft und der Offenheit eintreten wollen, auch im öffentlichen und kulturellen Bereich Zeichen zu setzen und derartige Zeichensetzungen zu unterstützen.

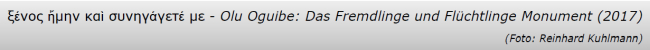

Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monument des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Olu Oguibe, das dieser für die documenta 14 in Kassel auf dem Königsplatz platziert hat und das einen Vers aus der Weltgerichtsrede Jesu Christi in Matthäus 25 aufnimmt, soll nach dem Willen der Stadtverwaltung dauerhaft erhalten bleiben. Wie es in Kassel Tradition ist, setzt man bei den zu erhaltenden Documenta-Kunstwerken auf die Spendenbereitschaft der Zivilgesellschaft, nicht zuletzt um den Stadtetat nicht über Gebühr zu beanspruchen. Terminiert ist der Spendenaufruf auf Ende April 2018. Gesammelt werden müssen 600.000 Euro, was etwa der Hälfte des marktüblichen Wertes dieses Kunstwerks entspricht. Bisher haben Bürger und Stiftungen 100.000 Euro eingesammelt. Die Stadt Kassel schreibt zum Spendenaufruf:

Wer für den Obelisken spenden möchte, kann das Geld auf folgendes Spendenkonto überweisen: Kassel documenta Stadt IBAN: DE16 5205 0353 0000 0110 99, BIC: HELADEF1KAS Spendenzweck: Obelisk sowie der Name des Spenders beziehungsweise der Firma und die genaue Anschrift. Die Spende kann steuerlich abgesetzt werden. Falls es nicht zu einem Ankauf des Obelisken kommt, wird das Geld schließlich zurücküberwiesen.

Ich fände es wichtig, wenn nicht nur ganz allgemein die kulturinteressierten Bürger sich für das Kunstwerk einsetzen würden, sondern in diesem besonderen Fall die Spendenden auch als Christen, die sich für ein wichtiges Kunstwerk einsetzen, kenntlich werden. Es sollten

- Kasseler Christen,

- die Nachfahren der nach Kassel geflüchteten Hugenotten,

- die evangelische Stadtgemeinde,

- die Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck,

- die reformierte Kirche in Deutschland,

- die EKD und die VELKD,

- aber ganz allgemein Christen in Deutschland

ein Zeichen setzen und sich ideell und ökonomisch für das Kunstwerk einsetzen. Sorgen Sie mit einer Spende dafür, dass dieses Gedächtniszeichen in Kassel an dezentral-zentraler Stelle erhalten bleibt. Das Schweigen der Christen in kulturellen Fragen muss beendet werden.

Erinnerung

Seit Jahrhunderten beobachten wir den Rückgang christlicher Themen in der Bildenden Kunst. Der erste Bruch kam schon im 14. Jahrhundert, als es zunehmend weniger wichtig wurde, wie religiöse Themen in der Kunst umgesetzt wurden, sondern eher, wer diese Kunstwerke schuf. Das war so lange noch nicht so auffällig, so lange es weiter darum ging, Kunstwerke für den religiösen Kontext zu schaffen. Mit der Errichtung der ersten öffentlichen Museen im 17. und 18. Jahrhundert wurde aber auch dieser Kontext den Werken entzogen.  Nun war, wie André Malraux so treffend in seinem Klassiker „Das imaginäre Museum“[2] schreibt, es nicht mehr wichtig, wer Kardinal Niccolò Albergati war, sondern wie sich sein Porträt in das Werk des Künstlers Jan van Eyck einordnete. Im Kunsthistorischen Museum in Wien schreitet man nun die Phalanx der „Meisterwerke“ ab und goutiert den Pinselstrich und

Nun war, wie André Malraux so treffend in seinem Klassiker „Das imaginäre Museum“[2] schreibt, es nicht mehr wichtig, wer Kardinal Niccolò Albergati war, sondern wie sich sein Porträt in das Werk des Künstlers Jan van Eyck einordnete. Im Kunsthistorischen Museum in Wien schreitet man nun die Phalanx der „Meisterwerke“ ab und goutiert den Pinselstrich und  die Materialität des Werkes, den Blick und das Auge des Dargestellten. Das ist, wie schon Malraux schreibt, für uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, ein Kunstwerk der Geschichte sei nicht ein Giotto, nicht ein Masaccio, nicht ein Caravaggio, sondern eine visuelle theologische Stellungnahme. Für Theologinnen und Theologen sind Kunstwerke vielleicht noch Illustrationen eines vorgegebenen Textes oder Ritus, aber nicht eigenständige Sprache der Religion. Und selbst dort, wo die theologische Richtung eine religiöse Eigensprachlichkeit der Kunst rigoros ausschließt, wie etwa in der reformierten Theologie, war nicht zu beobachten, dass sie wenigstens die Eigensprachlichkeit der Kunst ernst genommen hätte. Theologisch hat man sich im 21. Jahrhundert mit der in der Neuzeit sich ausgebildeten Differenz von Kunst und Religion abgefunden und pflegt nun stattdessen Bildertheorien. Das ist insofern realistisch, als es ganz sicher keine Rückkehr zu den Fleischtöpfen kirchlicher Kunst oder auch nur religionsgesättigter Kunst gibt und geben wird.

die Materialität des Werkes, den Blick und das Auge des Dargestellten. Das ist, wie schon Malraux schreibt, für uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, ein Kunstwerk der Geschichte sei nicht ein Giotto, nicht ein Masaccio, nicht ein Caravaggio, sondern eine visuelle theologische Stellungnahme. Für Theologinnen und Theologen sind Kunstwerke vielleicht noch Illustrationen eines vorgegebenen Textes oder Ritus, aber nicht eigenständige Sprache der Religion. Und selbst dort, wo die theologische Richtung eine religiöse Eigensprachlichkeit der Kunst rigoros ausschließt, wie etwa in der reformierten Theologie, war nicht zu beobachten, dass sie wenigstens die Eigensprachlichkeit der Kunst ernst genommen hätte. Theologisch hat man sich im 21. Jahrhundert mit der in der Neuzeit sich ausgebildeten Differenz von Kunst und Religion abgefunden und pflegt nun stattdessen Bildertheorien. Das ist insofern realistisch, als es ganz sicher keine Rückkehr zu den Fleischtöpfen kirchlicher Kunst oder auch nur religionsgesättigter Kunst gibt und geben wird.

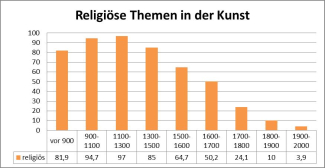

Der Blick auf die Statistik der Kunstwerke mit dezidiert religiösen Themen in den letzten 1200 Jahren führt einem das dramatisch vor Augen.[3] Es wäre ein weiter und vermutlich regressiv-repressiver Weg zurück zur religiös dominierten Kultur des 13. Jahrhunderts. Selbst unter dem Aspekt, dass es ja nicht auf explizite religiöse Ikonographie ankomme, sondern auch „religiöse Gefühle“ mit einbezogen werden müssten, ändert sich diese Perspektive nicht wesentlich. Abgesehen von der Beliebigkeit der Zuordnung derartiger Bilder zum Kosmos des Religiösen (Ist das Fountain von Marcel Duchamp ein religiöses Objekt oder nicht?), wird Religion in der Kunst dann zu einem durch und durch subjektiven Prozess, der im Wesentlichen auf religiösen Geschmacksurteilen beruht.

Der Blick auf die Statistik der Kunstwerke mit dezidiert religiösen Themen in den letzten 1200 Jahren führt einem das dramatisch vor Augen.[3] Es wäre ein weiter und vermutlich regressiv-repressiver Weg zurück zur religiös dominierten Kultur des 13. Jahrhunderts. Selbst unter dem Aspekt, dass es ja nicht auf explizite religiöse Ikonographie ankomme, sondern auch „religiöse Gefühle“ mit einbezogen werden müssten, ändert sich diese Perspektive nicht wesentlich. Abgesehen von der Beliebigkeit der Zuordnung derartiger Bilder zum Kosmos des Religiösen (Ist das Fountain von Marcel Duchamp ein religiöses Objekt oder nicht?), wird Religion in der Kunst dann zu einem durch und durch subjektiven Prozess, der im Wesentlichen auf religiösen Geschmacksurteilen beruht.

Antwort: Schweigen

Im Christentum ist man schleichend zu einem Habitus der kulturellen Ignoranz übergegangen. Man beruft sich zwar noch auf die goldenen Zeiten einer gemeinsamen Geschichte von Kunst und Religion – die menschheitsgeschichtlich aber kürzer ist, als deren Vertretern lieb sein kann[4] –, aber man lässt die Kunst einfach Kunst sein oder zieht sich gleich auf das religiöse Kunsthandwerk zurück. Wenn aber einmal ein Künstler oder eine Künstlerin, die nicht dem engeren Ghetto des religiösen Kunsthandwerks entstammt, sich auf die religiöse Ikonographie bezieht (wie beim Ecce Homo von Mark Wallinger) oder dezidiert die biblische Botschaft aufgreift (wie beim hier im Fokus stehenden Obelisken von Olu Oguibe), dann herrscht ein eigentümliches Schweigen oder sogar ein latenter Widerwille bei den religiös Virtuosen. Es ist, als ob es einem unheimlich wäre, dass das Eigene im Fremden vorkomme, so als ob man die moderne ästhetische Theorie dahingehend verstanden hätte, das Religiöse oder gar das Christliche dürfe in der Kunst gar nicht mehr vorkommen. Tatsächlich existiert dieser Reflex auf beiden Seiten. Auch im Betriebssystem der Kunst werden die kritisch beäugt, die sich auf die Zusammenarbeit mit Kirchen eingelassen haben. Schnell wird jemand, der den Kosmos des Religiösen in sein Werk aufnimmt, als „verbrannt“ wahrgenommen. Das aber ist ein elementares Missverständnis dessen, was der Begriff der Autonomie der Kunst ausmacht.[5] Sicher ist diese einmal gegen die Religion und vor allem gegen die Kirche errungen worden, aber in ihrer Autonomie, d.h. in ihrer Selbstgesetzgebung kann Kunst natürlich Religion und religiöse Aussagen zum Gegenstand ihrer Arbeit machen. Wenn das aber einmal geschieht, dann irritiert das anscheinend.

Das Kunstwerk in Kassel ist keine Kultstele, die irgendwie Verehrung oder Anbetung einfordert, sondern ein Gedächtniszeichen in einem höchst biblischen Sinn, ein Zeichen das nicht nur den deutschen Bürgern ein „Erinnere Dich“ zuruft. Erinnere Dich an Deine Geschichte der Gastfreundschaft, die vor 400 Jahren mit der Aufnahme der Hugenotten in Kassel ihren Anfang nahm und mit der Aufnahme der Vertriebenen, der türkischen und italienischen Gastarbeiter ihre Fortsetzung fand und mit der Gastfreundschaft gegenüber den Flüchtlingen aus Syrien in der Gegenwart angekommen ist. Das sollte man dann auch fördern.

Anmerkungen

[2] Malraux, André (1987): Das imaginäre Museum. Neuaufl. Frankfurt/Main: Campus-Verl. (Reihe Campus, 1017).

[3] Tabelle nach den Zahlen bei Sorokin, Pitrim A. (1966): The Western Religion and Morality of Today. In: J. Matthes (Hg.): Theoretische Aspekte der Religionssoziologie 1. Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie Band 2. Unter Mitarbeit von P.A Sorokin. Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 9–49.

[4] Vgl. dazu Mertin, Andreas (2013): Am Anfang. Chauvet und die Folgen. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 15, H. 81. Online verfügbar unter http://www.theomag.de/81/am422.htm.

[5] Vgl. Lehnerer, Thomas (1987): Abschwächung und Radikalisierung der Argumentation. In: Kunst und Kirche (3), S. 230.