Digitalisierung |

Was ich noch zu sagen hätteEin Blogsurrogatextrakt XXVIIAndreas Mertin Hinweis: Dies ist die Zusammenfassung meiner Blognotizen der letzten Monate. Wer die Notizen tagesaktuell verfolgen will, kann dies in meinem Blog http://blogsurrogatextrakt.blogspot.de/ tun. Nach zwei Monaten werden diese dann gebündelt im Magazin publiziert.

08.02.2018 – Hau drauf

P.S.: Vor 70-80 Jahren (=1938-1948) war natürlich weitgehend die Zeit den Nationalsozialismus in Deutschland. Das sind ja immer gute Vorbilder. P.P.S.: § 1631 Abs. 2 BGB 10.02.2018 – Verleumdung

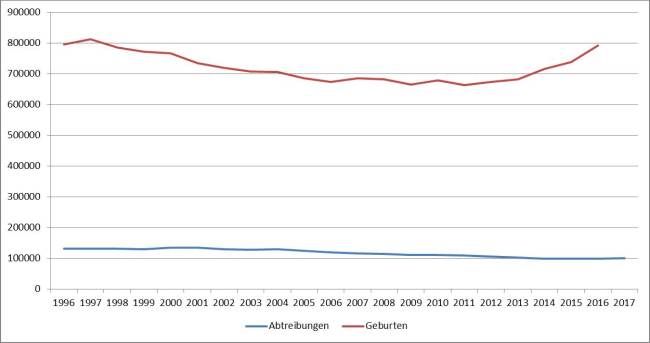

08.03.2018 – Mal wieder StatistikVor einigen Tagen wurde gemeldet, dass erstmals seit vielen Jahren die Zahl der Abtreibungen wieder gestiegen sei. Tatsächlich hat sich die Zahl in Deutschland 2017 leicht erhöht. Über Ursachen kann man noch nicht viel sagen, es fehlen noch weitere Vergleichsdaten wie etwa die Zahl der Geburten. Das hindert aber die Lebensschützer nicht daran, die Statistik auf ihre Weise zu interpretieren. Exemplarisch ein Gastkommentar auf kath.net, der mit folgenden Worten beginnt:

Das ist demagogisch, lügnerisch und beleidigend – in jeder Hinsicht. Niemand freut sich über Abtreibungen, wer etwas anderes behauptet ist ein infamer Lügner. Schauen wir uns zunächst die Entwicklung der Geburten- und der Schwangerschaftsabbrüche der letzten 20 Jahre an:

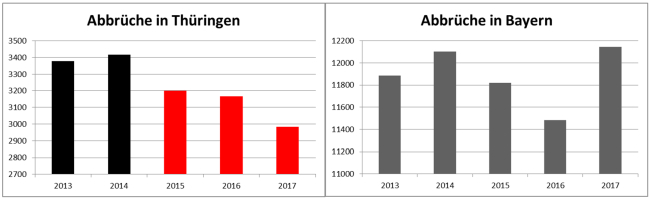

Das scheint mir im eklatanten Widerspruch zu den vorhandenen Daten zu stehen. Es sei denn, man argumentiert mit angeblichen Dunkelziffern, die aber - gerade weil sie so dunkel sind - keine anderen Werte liefern können. Tatsächlich geht es weniger um die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen, als vielmehr um das gesellschaftliche und soziale Umfeld, das Einfluss auf Abbrüche hat. Und nun schauen wir uns noch einmal an, was denn die Linke mit all dem zu tun hat. Unsere Kommentatorin behauptete ja, dass die Linke (und die SPD) alles tun würde, um die Zahl der Abtreibungen zu erhöhen. Ich schlage vor, wir schauen einmal auf das Bundesland Thüringen, in dem Ende 2014 die Regierung von Schwarz/Rot auf Rot/Rot gewechselt hat. Das müsste sich doch in den Abtreibungszahlen spiegeln, oder? Tut es auch, wie die Statistik zeigt. Unter dem Ministerpräsidenten der Linken nehmen die Schwangerschaftsabbrüche dramatisch ab, besonders auffällig im Jahr 2017! Woran das wohl liegt? [Update: Schaut man auf Baden-Württemberg, dann stellt man fest, dass unter dem grünen Ministerpräsidenten seit 2011 die Zahl der Abbrüche dramatisch zurückgegangen ist. Dort, wo die AfD aber die höchsten Zustimmungswerte hat, in Sachsen-Anhalt, ist auch die Abtreibungsrate am höchsten]. Schauen wir abschließend auf ein Bundesland, das nicht in der Gefahr steht. von Linken, SPD, Grünen oder FDP indoktriniert zu werden, ich spreche natürlich von Bayern. Ich glaube, damit wird deutlich, was der Gastkommentar auf kath.net in Wirklichkeit ist: dummes Geschwätz und reine Ideologie. Dass sie sich nicht schämen, andere Menschen so zu denunzieren.

08.03.2018 – Von Mohren, Äthiopiern und Rassisten

Und was macht man als rassistisch angehauchter Illustrator daraus? Vielleicht Folgendes: Man zeigt eine schwarzafrikanische Familie, die dem Jüngsten das Laufen beibringt, bis die Mutter endlich sagen kann: "Der Mohr kann gehen". [Als wenn das eine Selbstbezeichnung gewesen wäre.] Es ist klar, dass diese Ironie nur auf der Grundlage der rassistischen Untertöne der damaligen Zeit ihre volle Wirkung entfalten kann. Das ist wirklich Rassismus auf höchstem Niveau. Und gegenüber den zeitgleichen 'Neger'witzen der Sammelbilder von Liebig wenigstens noch mit einer gewissen Brechung. Denn von heute aus kann man es ja auch als kritische Stellungnahme zum Spruch von Schiller deuten - was aber nicht intendiert war. An all dies musste ich denken, als ich von der Debatte um das Wort "Mohr" las, das sich tatsächlich noch in der Lutherbibel von 2017 findet. Eske Wollrad hatte zu Recht darauf hingewiesen, dass hier eine unselige Tradition fortgeschrieben wird:

Man könnte hinzufügen, dass die angelsächsischen Übersetzungen hier in der Regel schreiben: "Can the Ethiopian change his skin", wie auch die französischen "Un Ethiopien peut-il changer la couleur de sa peau". Der Vizepräsident der EKD, Thies Gundlach, nennt das jedoch: Hantieren mit zu großem Besteck. Der Vorwurf des Rassismus habe bei schwierigen exegetischen Fragen nichts zu suchen.

Nun, so knifflig sind die Fragen ja nicht. Mohr steht schlicht nicht im Text, das Wort hatte zu Martin Luthers Zeiten, der auf die Bedeutung des 15. Jahrhunderts zurückgriff, noch einen anderen Sinn und ist heute auch nicht verständlicher als Kuschit oder Äthiopier. Gundlach hält nun "Mohr" für verständlicher als "Schwarzer" oder Kuschit, oder Äthiopier:

Und warum nicht der Übersetzungsvorschlag aus der Bibel in gerechter Sprache, der exakt das beschreibt, worum es geht: das man seine Hautfarbe nicht wechseln kann? Und die BigS macht das so, dass ein rassistischer Anklang gar nicht erst entstehen kann:

Wenn man das mit der Lutherbibel vergleicht, dann ist klar, wo der Rassismus steckt und wo der Humanismus. Und ich sehe nicht, wie man den Wortgebrauch hier verteidigen kann.

08.03.2018 – Totengräber der demokratischen Kultur

12.03.2018 - "Alttestamentarische Schöpfungsgeschichte"

12.03.2018 - Wiederholungen machen es auch nicht besser

Aber vielleicht hört er ja auf seine konservativen Mitstreiter von der Lebensschutzbewegung. Dort kann man in einem ihrer seltenen wachen Momente lesen:

Wer also für weniger Abtreibungen eintreten will, muss für mehr Sexualaufklärung und mehr Prävention eintreten. Da könnte der Katholik Winnemöller ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und für Sexualaufklärung und Verhütung eintreten. 15.03.2018 - Moral

Dieses Wort wird auf Chilon von Sparta (620-520 v.Chr.) zurückgeführt, jedenfalls weist ihm Diogenes Laertius (180-240 n.Chr.) diesen Sinnspruch zu. Vermutlich müsste man es, wenn man es korrekt verstehen willen, so lesen: „Wenigstens über die Toten sollte man nicht schlecht sprechen“. Denn ganz allgemein gilt ja das etwa gleich alte Wort „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden“ im Blick auf alle Menschen. Und man kann dies verstehen im Sinne seiner Auslegung von Martin Luther im Kleinen Katechismus:

Das war bisher, wenn ich es recht sehe, ein allgemein-christlicher Konsens. Hubert Gindert und sein Team vom Forum Deutscher Katholiken haben an diesem allgemein-christlichen Grundsatz nun durchaus interessegeleitet eine Modifikation vorgenommen. In einem Blogbeitrag kommentieren sie einen Nachruf der Augsburger Allgemeinen Zeitung über den jüngst verstorbenen Kardinal Lehmann. Und daran ärgert sie, dass die Augsburger Allgemeine Zeitung Lehmann als Repräsentanten eines innerkatholischen Aufbruchs darstellt. Das soll, so meinen Gindert und Genossen, nicht das letzte Wort über den Verstorbenen sein. Und so schreiben sie in einer Presseerklärung:

Ich weiß nicht, ob den Verfassern klar ist, was sie da geschrieben haben. Falls ja, ist es moralisch ungeheuerlich. Es besagt inhaltlich ja nichts anderes, als dass – sofern ein Verstorbener von irgendeiner ‚Gegenseite‘ vereinnahmt wird – man nicht einfach die korrekte Sachlage darstellt, sondern legitimiert sei, nicht nur Gutes über den Verstorbenen zu schreiben. Also: ein kulturelles Tabu zu verletzen. Denn das hatte Chilon von Sparta ja vor 2500 Jahren zu errichten versucht. Um den Gegner zu treffen, dürfe man also auch Nicht-Gutes über Verstorbene verbreiten. Nun wird das beim Forum Deutscher Katholiken und den mit ihn verbandelten Seiten durchaus häufiger gemacht, aber dass man es so offen eingesteht und offensiv verteidigt ist doch bemerkenswert. Wozu Moral, wenn man doch Zwecken zu dienen hat? 21.03.2018 - Bilderverbot! Oder: Binäres DenkenDer Streit um das Werbeverbot für die Abtreibungspraxen scheint vehement entbrannt. Und wie immer geht es sehr wenig um Argumente und sehr viel um Emotionen. Schon eine Überschrift wie „Mensch oder Zellhaufen?“ zeugt von einer Schlichtheit eines Schwarz-Weiß-Denkens, die schwer zu ertragen ist. Als ob nicht jeder Mensch ein Zellhaufen wäre. Wäre er es nicht, dann wäre er kein Mensch. Gemeint ist, dass der Mensch nicht bloß ein Zellhaufen ist, aber genau darüber muss man streiten, so eindeutig ist das nicht.

Im Gegenzug verweisen einige Abtreibungsgegner nun ihrerseits auf Bilder und zwar so:

Und man sollte in allen drei Fällen den Maßstab benennen, in dem das Bild die Wirklichkeit abbildet. Frau Hänel tut das korrekt, aber nur für die Fruchtblase, der Embryo ist ja nicht erkennbar. t-online tut das ebenso wie auch die wikipedia nicht und suggerieren durch die Darstellung einen wesentlich größeren Embryo, als er in Wirklichkeit ist. Bei nahezu jeder Auflösung – außer auf dem Smartphone – wird der Embryo in der Animation zu groß dargestellt. Er ist 18 mm lang. Ich musste meinen Screenshot auf 1/5 verkleinern, um angemessene Abbildungsverhältnisse zu Realität hinzubekommen. Ihre emotionale Wirkung entfalten die Bilder aber vor allem dann, wenn sie über Maßen aufgebläht werden. Einen ähnlichen Effekt mit umgekehrten Emotionen erzielt man bildstrategisch wenn man Ungeziefer entsprechend fotografisch vergrößert. Formale Ähnlichkeiten begründen und ersetzen aber keine Ethik. Drei Bilder, drei Wirklichkeiten, aber nicht drei Wahrheiten. Bilder ersetzen nicht das Denken und man sollte immer dort vorsichtig sein, wo Bilder als Ersatz für Argumente verwendet werden. Das gilt für die ALfA ebenso wie für Frau Hänel. 21. 03. 2018 – Noch mal: der MohrHeute bekam ich eine Mail der „BAG Kirche und Rechtsextremismus“ mit einer Pressemeldung von einem Aufruf zur Streichung des Wortes „Mohr“ in der Lutherübersetzung 2017. Darin heißt es:

In der Sache bin ich mit den Kollegen der „BAG Kirche und Rechtsextremismus“ ja einig, in den Argumenten freilich nicht. Dass die deutsche Sprache mit dem Wort „Mohr“ die Konnotation „einfältig“ oder „dumm“ transportiert, kann ich nicht verifizieren. Weder die Korpuslinguistik noch der Textbestand der Deutschen Literatur von den Anfängen bis in die Gegenwart gibt das her (die Adjektivattribute von 'Mohr' umfassen sogar „edel“ und „berühmt“). Das ist beim Wort „Neger“ anders (hier tauchen sofort Adjektivattribute wie „faul“ und „primitiv“ auf). Der ‚kleine Mohr‘, den es literarisch tatsächlich gibt, wird sprachlich sorgsam vom klassischen ‚Mohr‘ abgegrenzt. Also doch beim Mohren ein zweites Mal genau hinschauen. Und bitte korrekt und nicht rassistisch zitieren: bei Schiller steht nichts von Schuldigkeit, sondern nur etwas von Arbeit! Gegen die Verwendung des Wortes 'Mohr' spricht zunächst einmal nicht die sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelnde rassistische Konnotation, sondern schlicht der Umstand, dass das Wort nicht das wiedergibt, was im biblischen Text steht. Das sollte für Protestanten als Argument ausreichen. Alles andere hat doch sehr ein Geschmäckle der moralischen Überhebung. Und schließlich steht in der Presseerklärung noch Folgendes:

24.-30.03.2018 - Wien-ImpressionenI - Kaffeehaus Heute mein erster Tag einer ganzen Woche in Wien. Wir sind auf der vierten Station einer Serie von Studienreisen, die uns über Florenz, Brügge/Gent/Brüssel, Toledo/Madrid nach Wien geführt hat. Wir haben heute Morgen vorab eine Stunde über die Entwicklung der Kunst seit Giotto gesprochen, also alles zusammengefasst, was uns bisher auf den Reisen begegnet ist und brechen danach auf ins Zentrum von Wien. Unsere erste Station ist ein/das Wiener Kaffeehaus. Wir besuchen aus der Vielzahl der Möglichkeiten das Hawelka. Vielleicht sind wir nur dorthin gegangen, weil ich neugierig auf die legendären Buchteln war, aber es war dann doch eher das Interieur, das mich positiv überraschte. Als sei die Zeit stehengeblieben. Wunderbar. Es herrschte eine trotz der vielen Besucher angenehme Atmosphäre im Café, der Kellner war sehr zuvorkommend und freundlich. Eine vergleichbare Kaffeehauskultur kenne ich in Deutschland nicht, auch nicht in Berlin - das sonst ja immer als Konkurrenz zu Wien herhalten muss. Für uns war es ein erstes Kennenlernen. Iich glaube aber, man kann nicht als Gruppe in so ein Kaffeehaus gehen, man muss sich mit Freunden treffen, Gespräche führen, Zeitung oder ein Buch lesen. Aber wir haben ja noch viele Kaffeehäuser in der Woche vor uns. II - Stephansdom Ich verstehe die Betreiber des Stephansdomes nicht. Verschiedentlich habe ich in den letzten 12 Jahren über den Stephansdom geschrieben. Zunächst sehr kritisch, weil mir die Aufteilung des Domes in einen Klerikerteil, einen touristischen Teil und einen alltagsfrommen Teil nicht einleuchtete. Das war 2006. Kurze Zeit später habe ich sehr wohlwollend über den Stephansdom geschrieben, nachdem mir Reinhard H. Gruber den Dom in ganz anderen Perspektiven nahebrachte. Heute wiederum, 12 Jahre später konnte ich umstandslos an die erste kritische Erfahrung anknüpfen. Nun ist der Dom in den vertrauten alttagsfrommen Teil (mit einem Pater Pio-Bild) und einen doppelten touristischen Teil aufgeteilt. Einerseits können die Touristen in einem Kirchenschiff bis zur Chorschranke gehen, ohne etwas zu bezahlen, andererseits kann man gegen Entgelt ins Mittelschiff. Was heute kaum jemand macht und deshalb das Mittelschiff leer blieb. Es ist mir inzwischen egal, wenn man für den Eintritt in ein Kirchengebäude so viel bezahlen muss, wie für den Besuch eines zweistündigen Kinofilms. Man soll die Baedecker-Christen ruhig schröpfen. Mich stört die Zweiteilung der Touristen in die, die man belanglosen Petitessen abspeist und die, die für den Kulturgenuss zur Kasse gebeten werden. Eine Kirche ist eine Kirche ist eine Kirche - könnte man sagen. Für die Predigt der Steine (der Kanzel) muss man im Stephansdom zahlen. Das mag ökonomisch vernünftig sein, weh tut es doch. III – Im Dom-Museum Was für ein Genuss!! Wir waren nach dem Dom im Wiener Dom-Museum, das im letzten Jahr wieder eröffnet hat. Das ist ein kleines, aber sehr feines Museum, das im Augenblick in dem wir es besuchten Teile der Sammlung Otto Mauers, viele gute moderne Kunst und wunderbare alte Werke zeigte. Ein Teil der Ausstellung ging um Schrift und Bild - was ganz unterschiedliche Lösungen von Goya über Zogmayr bis Kandl hervorrief. Es ist dieses kabinettartige, was mir an dem Museum gut gefallen hat. Und vor einzelnen der alten Bilder hätte ich stundenlang stehen können. Eine rundum gelungene Zusammenstellung. IV – Kunsthistorisches Museum Heute also: das Kunsthistorische Museum (KHM). Da könnte man auch eine Woche drin bleiben. Einmal natürlich wegen des Ambientes, das Schlendern durch die schönen Räume, die Treppen, die 'Sofas'. Und dann natürlich: die Kunst. Wir hatten eine Führung zum Studienthema "Das Christentum in der Kunst" in der italienischen, deutschen, flämischen und niederländischen Kunst. Zwei Stunden konzentrierte Wahrnehmung und Diskussion. Als unser Guide einleitend vor Tintorettos Susanna im Bade auswendig John Bergers Notizen zur Aktdarstellung in der Kunst zitierte, war für mich der Tag gelaufen, besser konnte es nicht mehr werden. Wann erlebt man so etwas schon? Und dann folgte eine gelungene Auswahl an Werken der europäischen Kunstgeschichte. Einzigartig. Der Guide war mit einem Tablett gut ausgestattet und zeigt Bilddetails, vergleichbare Werke und manches mehr. Das war überaus überzeugend. Dass er immer wieder von alttestamentarisch statt alttestamentlich sprach - geschenkt. Der Blick auf van der Weyden, auf Vermeer, Arcimboldo und Tintoretto - was will man mehr. Nach gut vier Stunden verlassen wir reich beschenkt das Museum. V – Die Gemäldegalerie

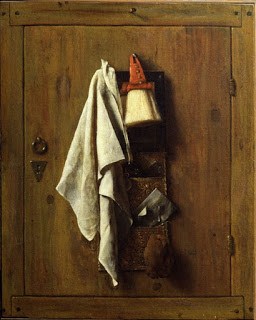

Es gibt immer wieder neue Details zu entdecken. Das Museum ist kaum besucht, was einen ungestörten Zugang zum Werk ermöglicht und es erlaubt, vor dem Objekt über die Wahrnehmungen zu diskutieren. Ein unschätzbarer Vorteil. Das zweite mich fesselnde Bild stammt von Hoogstraten. Es ist subtil in eine Ausstellungswand eingebaut. Das ist eine ganz andere Welt als Bosch, aber doch auch faszinierend. Morgen geht es weiter mit dem Belvedere. VI – Die Invasion der Klimt-JüngerInnen

Es bleibt dennoch der vorherrschende Eindruck, dass hier weniger formale, als vielmehr inhaltliche Momente die Rezeption bestimmt. Wien VII – Kaffeehaus II Heute zum Mittag im Kaffeehaus Landmann. Ein sehr schönes Kaffeehaus, kultiviert, angenehm zum plaudern und genießen. Nach dem Mittagessen eine lustige Szene: eine Begleiterin bitten den Ober um einen Braunen. Er: Wir haben sehr viele verschiedene Braune, schauen Sie mal, welchen Sie möchten. Er geht. Nach kurzer Zeit bestellt sie einen Mokka. Darauf er: den wollen Sie nicht. Er erklärt, was ein Mokka in Österreich ist und warum er meint, dass unsere Begleiterin ihn nicht will. Er hat recht. Also erneutes Studium der Karte. Schließlich soll es ein verlängerter Brauner sein. Was wohl der Ober dazu sagen wird. Meinem Begleiter steht schon der Schweiß auf der Stirn. Am Ende bestellen wir bei einem anderen Kellner, der gnädiger ist und das Gewünschte sofort bringt. Wir haben - unter großem Wiener Charme - etwas gelernt. Das Landmann würden wir jederzeit wieder besuchen, gute Atmosphäre, hilfsbereite Kellner, gutes Essen.

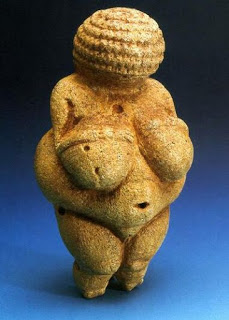

Im naturkundlichen Museum hat sich der Altersdurchschnitt der Besucher gegenüber dem KHM halbiert. Die Kinder toben durch die Hallen und lassen sich von Dinosauriern anbrüllen. Wir sind dort, weil wir die Venus von Willendorf ansehen wollen für die sich die Kinder weniger interessieren. Der separate Raum ist nahezu leer. Man hat viel Zeit für das Objekt. Man würde aber gern mehr erfahren. Über den Grabungskontext, weniger über die Spekulationen zur kulturellen Einordnung. Diese merkwürdigen, in die Irre führenden Begrifflichkeiten wie Venus oder Schamane sollten verschwinden. Es wäre doch schön, wenn auch die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert würden. IX – Leopoldmuseum

X – Die Albertina

Hier hat ein Sammler mit Hilfe des Galeristen Beyerle eine fantastische Reise durch die Kunst der Moderne ermöglicht. Es ist ein Abtauchen in die frühe Zeit der schulischen Begegnung mit Kunst. XI – Das Museum des Schottenstifts Die Entdeckung des Tages war für mich der Wiener Schottenaltar in dem wunderbar reich ausgestatteten Museum des Wiener Schottenstiftes. Dieses kleine Museum umfasst die Kunstsammlung der Benediktinerabtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien. Sie umfasst zahlreiche schöne Sammlungsstücke und ein Kabinett mit ausgestopften Tieren. Ein Kleinod. Aber im Zentrum steht der Schottenaltar:

Man könnte Stunden davor verbringen. Der Altar gibt das Leben Marias und die Passion wieder. Die Wikipedia schreibt dazu:

Das sieht dann im Detail so aus:

XII – Das Kunstforum Den Abschluss des Museumstages bildet der Besuch des Kunstforums, das aktuell eine Werkschau von Man Ray bietet. Es ist doch überraschend, wie viele Bilder dieses Kunstlers geradezu ikonisch im Gedächtnis kleben. Dazu gibt es einen guten Katalog. Das Kunstforum selbst ist architektonisch interessant und bietet gute Möglichkeiten, Kunst auszustellen. XIII – Das Burgtheater Abends dann der Besuch im Hoftheater. Geboten wird die Orestie von Aischylos geboten. Regisseur Antú Romero Nunes inszeniert Die Orestie mit sieben Schauspielerinnen aus der Perspektive der Erinyen. Das ist überaus beeindruckend. Hier der Ausschnitt, den das Burgtheater bei Youtube online gestellt hat. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/112/am627.htm |

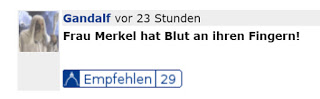

IDEA berichtet über den eventuell zunehmenden Vandalismus an Kirchengebäuden. So richtig stimmig wird die Reportage nicht, zu widersprüchlich ist die Datenlage. Nun kann man überlegen, mit welchem Symbolbild IDEA die Reportage würzt. Im letzten Jahr wurden Orgeln beschädigt, Altäre beschmutzt und Kirchen angezündet. IDEA aber hält es für wichtig, ein Graffiti als Symbolbild zu verwenden, bei dem unbekannte Täter "God is Gay" in schwarzer Farbe an eine Kirchenmauer gesprayt haben. Man muss ja seine Klientel bedienen. Welche Klientel IDEA anspricht, wird aus einem Kommentar deutlich, den ein Leser unter den Text setzt und der nach drei Stunden immer noch online ist, obwohl er eine in Deutschland strafbare Handlung schildert und implizit zur Rückkehr zu dieser Handlung aufruft:

IDEA berichtet über den eventuell zunehmenden Vandalismus an Kirchengebäuden. So richtig stimmig wird die Reportage nicht, zu widersprüchlich ist die Datenlage. Nun kann man überlegen, mit welchem Symbolbild IDEA die Reportage würzt. Im letzten Jahr wurden Orgeln beschädigt, Altäre beschmutzt und Kirchen angezündet. IDEA aber hält es für wichtig, ein Graffiti als Symbolbild zu verwenden, bei dem unbekannte Täter "God is Gay" in schwarzer Farbe an eine Kirchenmauer gesprayt haben. Man muss ja seine Klientel bedienen. Welche Klientel IDEA anspricht, wird aus einem Kommentar deutlich, den ein Leser unter den Text setzt und der nach drei Stunden immer noch online ist, obwohl er eine in Deutschland strafbare Handlung schildert und implizit zur Rückkehr zu dieser Handlung aufruft:

IDEA macht Stimmung gegen die Einladung eines Arztes zu einem Fachkongress der FDP. Die Partei möchte u.a. über den § 219a diskutieren und hat dazu auch einen Arzt eingeladen, der von der Veränderung des § betroffen wäre. Gleichzeitig hat die FDP auch jemanden aus dem Sekretariat der Bischofskonferenz eingeladen. Das sollte der normalste Vorgang der Welt sein. Es gibt es Kontroverses zu bereden und man lädt die unterschiedlichen Positionen ein. Nicht für IDEA, die offenkundig meint, man dürfe einen Arzt, der Abtreibungen vornimmt, nicht einladen. Merkwürdige Vorstellung von Recht und Ordnung die auf dieser Plattform verbreitet werden. Aber zur Klientel von IDEA gehören natürlich die Lebensschützer, die in ihrer Polemik oft weit von unserer Rechtsordnung entfernt sind. Das wird auch dieses Mal deutlich. Ein Kommentator äußert sich mit einem Satz, der in Deutschland eine Verleumdung darstellt und - auf Antrag - strafbewehrt ist. Nein, in Deutschland darf man keinen Abtreibungsarzt als Mörder bezeichnen, das ist ehrenrührig, weil erkennbar unzutreffend. [Abtreibung als Mord zu bezeichnen, kann als Verleumdung gem. StGB §187 strafbar sein - deshalb, weil Abtreibung in Deutschland rein formalrechtlich kein Mord ist, man also wider besseren Wissens Menschen einer Straftat bezichtigt.] IDEA lässt diesen Rufmord aber einfach auf ihrer Plattform stehen.

IDEA macht Stimmung gegen die Einladung eines Arztes zu einem Fachkongress der FDP. Die Partei möchte u.a. über den § 219a diskutieren und hat dazu auch einen Arzt eingeladen, der von der Veränderung des § betroffen wäre. Gleichzeitig hat die FDP auch jemanden aus dem Sekretariat der Bischofskonferenz eingeladen. Das sollte der normalste Vorgang der Welt sein. Es gibt es Kontroverses zu bereden und man lädt die unterschiedlichen Positionen ein. Nicht für IDEA, die offenkundig meint, man dürfe einen Arzt, der Abtreibungen vornimmt, nicht einladen. Merkwürdige Vorstellung von Recht und Ordnung die auf dieser Plattform verbreitet werden. Aber zur Klientel von IDEA gehören natürlich die Lebensschützer, die in ihrer Polemik oft weit von unserer Rechtsordnung entfernt sind. Das wird auch dieses Mal deutlich. Ein Kommentator äußert sich mit einem Satz, der in Deutschland eine Verleumdung darstellt und - auf Antrag - strafbewehrt ist. Nein, in Deutschland darf man keinen Abtreibungsarzt als Mörder bezeichnen, das ist ehrenrührig, weil erkennbar unzutreffend. [Abtreibung als Mord zu bezeichnen, kann als Verleumdung gem. StGB §187 strafbar sein - deshalb, weil Abtreibung in Deutschland rein formalrechtlich kein Mord ist, man also wider besseren Wissens Menschen einer Straftat bezichtigt.] IDEA lässt diesen Rufmord aber einfach auf ihrer Plattform stehen.

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nimmt seit 20 Jahren kontinuierlich ab, nur 2017 ergibt sich eine minimale Erhöhung. Noch deutlicher wird diese Erkenntnis, wenn man sich visuell nur auf die Zahl der Abbrüche konzentriert. Das ist die Zeit, in der in der Bundesrepublik Deutschland SPD, FDP, Grüne und Linke die Politik mitgestalten. Unsere Gastkommentatorin behauptet dagegen:

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nimmt seit 20 Jahren kontinuierlich ab, nur 2017 ergibt sich eine minimale Erhöhung. Noch deutlicher wird diese Erkenntnis, wenn man sich visuell nur auf die Zahl der Abbrüche konzentriert. Das ist die Zeit, in der in der Bundesrepublik Deutschland SPD, FDP, Grüne und Linke die Politik mitgestalten. Unsere Gastkommentatorin behauptet dagegen:

Ach, was werden sie gelacht haben, damals im Jahr 1900 als die jungen und alten Illustratoren, die für die berühmten Liebigs Sammelbilder arbeiteten, ihren ironischen Kommentar zu einem geflügelten Wort von Friedrich Schiller auf das Papier brachten.

Ach, was werden sie gelacht haben, damals im Jahr 1900 als die jungen und alten Illustratoren, die für die berühmten Liebigs Sammelbilder arbeiteten, ihren ironischen Kommentar zu einem geflügelten Wort von Friedrich Schiller auf das Papier brachten.

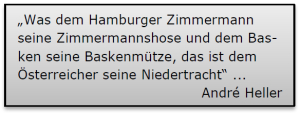

Auf dem umstrittenen reaktionären, sich katholisch nennenden Portal kath.net wird immer unverhohlener reine AfD-Ideologie und demagogische Propaganda betrieben. Die dort tätigen Totengräber einer offenen Gesellschaft und einer demokratischen Kultur möchten ein weiteres Mal aus Österreich die deutsche Kultur belehren. Sie meinen in der Alpenrepublik zu wissen, was in Deutschland geht und was nicht, was linientreu ist und was abgeschafft werden muss. Und von Mal zu Mal werden sie geifernder.

Auf dem umstrittenen reaktionären, sich katholisch nennenden Portal kath.net wird immer unverhohlener reine AfD-Ideologie und demagogische Propaganda betrieben. Die dort tätigen Totengräber einer offenen Gesellschaft und einer demokratischen Kultur möchten ein weiteres Mal aus Österreich die deutsche Kultur belehren. Sie meinen in der Alpenrepublik zu wissen, was in Deutschland geht und was nicht, was linientreu ist und was abgeschafft werden muss. Und von Mal zu Mal werden sie geifernder. Dass ein österreichischer katholischer Theologe sich erdreistet, zu behaupten, die bundesdeutsche Kanzlerin habe Blut an den Fingern, ist an Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten. Wo ist da der Unterschied zu den Pegida-Rufen "Merkel muss weg"? Da kann ich nur sagen: Pack! Schert Euch zum Teufel! Man sagt ja, jedes Volk habe seine Tracht. Die Österreicher auf kath.net haben die Nieder-Tracht – da hat André Heller durchaus Recht.

Dass ein österreichischer katholischer Theologe sich erdreistet, zu behaupten, die bundesdeutsche Kanzlerin habe Blut an den Fingern, ist an Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten. Wo ist da der Unterschied zu den Pegida-Rufen "Merkel muss weg"? Da kann ich nur sagen: Pack! Schert Euch zum Teufel! Man sagt ja, jedes Volk habe seine Tracht. Die Österreicher auf kath.net haben die Nieder-Tracht – da hat André Heller durchaus Recht. Ich telefonierte heute mit einem Redakteur des DLF, um einen Termin für ein Gespräch über das Wort "alttestamentarisch" abzusprechen. Zuletzt hatte ich im Februar 2005 im

Ich telefonierte heute mit einem Redakteur des DLF, um einen Termin für ein Gespräch über das Wort "alttestamentarisch" abzusprechen. Zuletzt hatte ich im Februar 2005 im  Auf dem umstrittenen Portal kath.net, das immer wieder mit eigenwilligen Fakteninterpretationen auffällt, polemisiert

Auf dem umstrittenen Portal kath.net, das immer wieder mit eigenwilligen Fakteninterpretationen auffällt, polemisiert  Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν, γῆρας τιμᾶν -

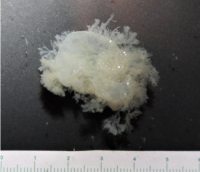

Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν, γῆρας τιμᾶν - Wie immer, wenn vor allem um Emotionen gerungen wird, spielen Bilder eine zentrale Rolle. Die Ärztin Hänel postet auf Twitter das Bild einer Fruchtblase aus der 7. Schwangerschaftswoche, um zu demonstrieren, dass hier noch nichts Wesentliches passiert sei. Nun, das Bild besagt wenig, weil es schlicht die gesamte Fruchtblase zeigt. Nur weil etwas klein ist, heißt das ja nicht, dass es bedeutungslos ist. Frau Hänel wendet sich mit dem Bild konkret dagegen, dass Abtreibungsgegner häufig Bilder verwenden, die aus späteren Phasen der Schwangerschaft stammen und deshalb auch den Betrachter viel stärker emotionalisieren. Das von ihr verwendete Bild ist aber insofern nicht wirklich aufklärerisch, weil es gerade das verunklart, worum es Abtreibungsgegnern geht: die Menschenähnlichkeit dieses „Zellhaufens“. Der ist aber gar nicht zu sehen. Zugleich wird sozusagen subkutan dem abgebildeten Gegenstand aber seine Werthaftigkeit abgesprochen. Da hätte ich ethische Bedenken.

Wie immer, wenn vor allem um Emotionen gerungen wird, spielen Bilder eine zentrale Rolle. Die Ärztin Hänel postet auf Twitter das Bild einer Fruchtblase aus der 7. Schwangerschaftswoche, um zu demonstrieren, dass hier noch nichts Wesentliches passiert sei. Nun, das Bild besagt wenig, weil es schlicht die gesamte Fruchtblase zeigt. Nur weil etwas klein ist, heißt das ja nicht, dass es bedeutungslos ist. Frau Hänel wendet sich mit dem Bild konkret dagegen, dass Abtreibungsgegner häufig Bilder verwenden, die aus späteren Phasen der Schwangerschaft stammen und deshalb auch den Betrachter viel stärker emotionalisieren. Das von ihr verwendete Bild ist aber insofern nicht wirklich aufklärerisch, weil es gerade das verunklart, worum es Abtreibungsgegnern geht: die Menschenähnlichkeit dieses „Zellhaufens“. Der ist aber gar nicht zu sehen. Zugleich wird sozusagen subkutan dem abgebildeten Gegenstand aber seine Werthaftigkeit abgesprochen. Da hätte ich ethische Bedenken. Nun ist t-online ein Nachrichtenportal, es gibt wieder, was es so findet. Das kann mal von der einen, mal von der anderen Seite stammen. Dadurch, dass t-online es vorstellt, wird es weder wahr noch falsch. Wenn man nun vorab überlegt, wie die angesprochenen Bilder bei t-online wohl aussehen könnten, käme man nicht auf die Idee, dass es sich um eine Grafik(!) handelt. Ernsthaft, die stellvertretende Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle argumentiert mit einer

Nun ist t-online ein Nachrichtenportal, es gibt wieder, was es so findet. Das kann mal von der einen, mal von der anderen Seite stammen. Dadurch, dass t-online es vorstellt, wird es weder wahr noch falsch. Wenn man nun vorab überlegt, wie die angesprochenen Bilder bei t-online wohl aussehen könnten, käme man nicht auf die Idee, dass es sich um eine Grafik(!) handelt. Ernsthaft, die stellvertretende Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle argumentiert mit einer  Man könnte und sollte also eher ein Foto neben das Twitterbild von Frau Hänel setzen, das tatsächlich ein Embryo in der 7. Schwangerschaftswoche zeigt – wohl wissend, dass auch dies ganz unterschiedlich erfolgen kann. Auf der

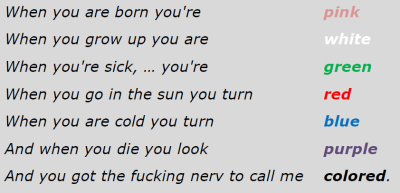

Man könnte und sollte also eher ein Foto neben das Twitterbild von Frau Hänel setzen, das tatsächlich ein Embryo in der 7. Schwangerschaftswoche zeigt – wohl wissend, dass auch dies ganz unterschiedlich erfolgen kann. Auf der  Ja, das kann er, er verkörpert quasi die einzige Rasse auf der Welt, die diese Metamorphose durchlebt, wie der schwarze Sänger Tongue Forest in seinem aufklärerischen Stück „And you got the nerve“ süffisant festhält.

Ja, das kann er, er verkörpert quasi die einzige Rasse auf der Welt, die diese Metamorphose durchlebt, wie der schwarze Sänger Tongue Forest in seinem aufklärerischen Stück „And you got the nerve“ süffisant festhält.

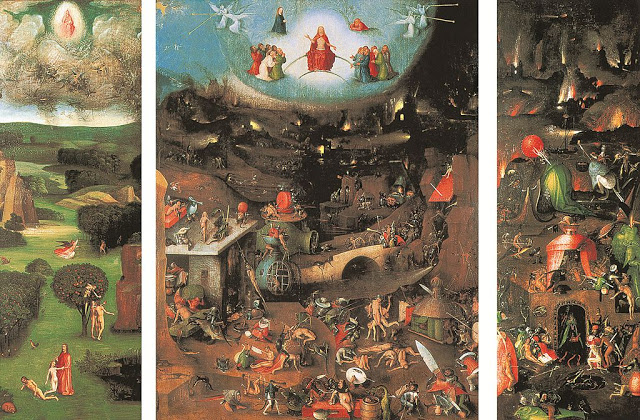

Nächste Station: die Gemäldegalerie. Sie ist zurzeit im Theatermuseum geparkt, weil das Hauptgebäude renoviert wird. Eine kleine, aber feine Auswahl erwartet einen. Eine knappe Stunde verbringe ich - fast hat das schon Tradition - vor dem Weltgerichtstriptychon von Hieronymus Bosch.

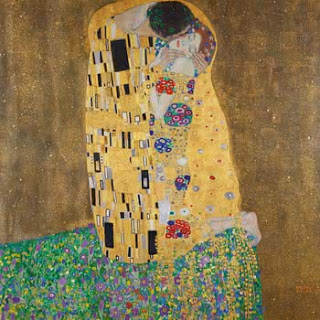

Nächste Station: die Gemäldegalerie. Sie ist zurzeit im Theatermuseum geparkt, weil das Hauptgebäude renoviert wird. Eine kleine, aber feine Auswahl erwartet einen. Eine knappe Stunde verbringe ich - fast hat das schon Tradition - vor dem Weltgerichtstriptychon von Hieronymus Bosch. Heute also der Klimt - natürlich nicht ein Klimt, sondern der Klimt. Vor dem Oberen Belvedere halten im Minutentakt die Reisebusse, die Massen von Jugendlichen ausspucken, die zum berühmten Klimt strömen. Was macht man mit / vor / angesichts eines solchen Bildes? Immerhin machen nur wenige ein Selfie, und kaum einer fällt auf die Knie. Die Mehrzahl schaut nicht auf das Bild, sondern auf das Display des Handys. Mediale Vermittlung selbst vor dem Original. Besonders coole Italiener tragen vor Klimts Gemälde eine dunkle Sonnenbrille. Zu viel Glanz blendet. Die fernöstlichen BesucherInnen platzieren sich vor dem Gemälde und lassen sich fotografieren. Frau war da. Trotzdem ist die Begegnung mit dem Bild und den anderen Klimts in den folgenden Sälen bereichernd.

Heute also der Klimt - natürlich nicht ein Klimt, sondern der Klimt. Vor dem Oberen Belvedere halten im Minutentakt die Reisebusse, die Massen von Jugendlichen ausspucken, die zum berühmten Klimt strömen. Was macht man mit / vor / angesichts eines solchen Bildes? Immerhin machen nur wenige ein Selfie, und kaum einer fällt auf die Knie. Die Mehrzahl schaut nicht auf das Bild, sondern auf das Display des Handys. Mediale Vermittlung selbst vor dem Original. Besonders coole Italiener tragen vor Klimts Gemälde eine dunkle Sonnenbrille. Zu viel Glanz blendet. Die fernöstlichen BesucherInnen platzieren sich vor dem Gemälde und lassen sich fotografieren. Frau war da. Trotzdem ist die Begegnung mit dem Bild und den anderen Klimts in den folgenden Sälen bereichernd.  Wien VIII – Venus

Wien VIII – Venus Heute ein Tag voller Kultur und vor allem Kunst. Leopold-Museum, Albertina, Museum im Schottenstift und Kunstforum mit Man Ray. Am Anfang steht das Leopold-Museum. Eine Sammlung eines Augenarztes, der sich im richtigen Moment für die Kunst von Klimt, Schiele und Kokoschka interessierte und so einen sehr guten Überblick über das Schaffen vor allem von Schiele ermöglicht. Ich habe bisher mit Schiele nicht viel anfangen können, vor Ort aber ist es doch beeindruckend, wie er arbeitet und vor allem sich entwickelt. Am besten gefällt mir "Die Liebkosung - der Kardinal und die Nonne, ein nahezu quadratisches Bild voller Ambivalenz.

Heute ein Tag voller Kultur und vor allem Kunst. Leopold-Museum, Albertina, Museum im Schottenstift und Kunstforum mit Man Ray. Am Anfang steht das Leopold-Museum. Eine Sammlung eines Augenarztes, der sich im richtigen Moment für die Kunst von Klimt, Schiele und Kokoschka interessierte und so einen sehr guten Überblick über das Schaffen vor allem von Schiele ermöglicht. Ich habe bisher mit Schiele nicht viel anfangen können, vor Ort aber ist es doch beeindruckend, wie er arbeitet und vor allem sich entwickelt. Am besten gefällt mir "Die Liebkosung - der Kardinal und die Nonne, ein nahezu quadratisches Bild voller Ambivalenz. Die Albertina - bisher eher durch Zeichnungen, Graphiken, Stiche oder Sonderausstellungen berühmt - hat nun seine eigene ständige Sammlung: "Von Monet bis Picasso" heißt sie und bietet eine beeindruckende Übersicht über die Kunst dieser Zeit.

Die Albertina - bisher eher durch Zeichnungen, Graphiken, Stiche oder Sonderausstellungen berühmt - hat nun seine eigene ständige Sammlung: "Von Monet bis Picasso" heißt sie und bietet eine beeindruckende Übersicht über die Kunst dieser Zeit.