Erratische Notizen zum Kino aus gegebenem Anlass

Andreas Mertin / Karin Wendt

Jörg Herrmann zum 60. Geburtstag

Prolog: Raunen

Vorab weiß man nur selten, was auf einen zukommt. Sicher, man hat in der Regel Informationen über das zu Erwartende, ein (oft mehr blumiges als realistisches) Gebrauchswertversprechen, ein interessantes Plakat, eine Ankündigung, Tipps von Freundinnen und Freunden (das musst Du sehen!), eine fachliche Besprechung, vielleicht auch Warnungen und kritische Bemerkungen (schlecht / langweilig / schrecklich). Aber was erwartet einen wirklich, was wird man sehen?

Über die Grundkonstellation des Ganzen weiß man natürlich im Vorhinein Bescheid. Man betritt einen eigenen Kosmos, in dem man – wie in seinem antiken Urbild, der platonischen Höhle – auf Bilder an der Wand starrt, ohne sich während des Ablaufs zum Projektor umzudrehen. Denn das Menschengeschlecht ist, wie Goethe in seinem Dramenfragment „Pandora“ schreibt, „bestimmt, Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht“.[1] Es ist für den Menschen plausibler (und gesünder), den Projektionen zu folgen als dem Projektor.

Und diese Projektionen können ganz unterschiedlich sein, oftmals sind sie nur καλὸν κακόν (ein schönes Übel), oder sie forcieren den Kontrast von hoch und niedrig, von Alltag und Fest, Spannung und Entspannung. Ganz Hollywood lebt davon, dass es uns noch unseren eigenen Untergang als fesselnde Dystopie vor Augen führt. Das jeweils gegebene Gebrauchswertversprechen lautet immer, ein unterhaltsamer Abend mit anschließendem Kneipengespräch, aber eben auch längerfristige Wirkungen und Perspektivenwechsel.[2] All das ist mit dem Kino verbunden.

Jörg Herrmann, dem dieser Beitrag gewidmet ist, ist im Magazin für Theologie und Ästhetik in verschiedenem Texten dem Kino als platonischer Höhle nachgegangen. Nur einige davon seien hier exemplarisch erwähnt:

- Herrmann, Jörg (2000): Religiöse Erfahrung im Feld des Ästhetischen. Zu den Erfahrungspotentialen der Kulturorte Kirche, Kunsthalle und Kino. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 2, H. 8. http://www.theomag.de/08/jh3.htm.

- Herrmann, Jörg (2005): Film als Medium der Erinnerung. Ein Beitrag zum Thema "Kulturelles Gedächtnis". In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 7, H. 37. http://www.theomag.de/37/jh10.htm.

- Herrmann, Jörg (2010): Das Kino – ein Ort der Offenbarung? Überlegungen zur religiösen Dimension von Kinoerfahrungen. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 12, H. 67. http://www.theomag.de/67/jh21.htm.

- Herrmann, Jörg; Mertin, Andreas; Wendt, Karin (2014): Resonanzen I. Ein Briefwechsel über Kunst, Kino und Verstehen. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 16, H. 87. http://www.theomag.de/87/mhw1.htm.

- Herrmann, Jörg; Schneider-Quindeau, Werner (2014): Resonanzen II. Ein Briefwechsel über Religion und Theologie, Film, Sinn und Deutung. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 16, H. 87. http://www.theomag.de/87/hsq1.htm.

Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen – der Kurzfilm LOT 254 – bildet den Fluchtpunkt dieses Textes. Um zu verstehen und zu verdeutlichen, wovon LOT 254 mythisch handelt, mussten wir einen Umweg wählen, mussten mehr als 2700 Jahre Geschichte bedenken, verschiedenen visuellen Narrativen nachgehen. Dora und Erwin Panofskys Klassiker „Die Büchse der Pandora. Bedeutungswandel eines mythischen Symbols“[3] war dabei ein für uns wichtiger Bezugspunkt. In sechs Narrationen bzw. visuellen Explikationen nähern wir uns dem, was das Kino uns verspricht bzw. was das Kino als Büchse der Pandora entlässt.

Narrativ I: Epimetheus oder der Krug der Pandora

Die Dialektik von Versprechen, Hoffnung, (notwendiger?) Enttäuschung und bleibender Neugier ist der Kern eines Mythos, der seit mindestens 2700 Jahren die Menschheit begleitet.[4] In seiner ältesten uns überlieferten Variante stammt er von Hesiod (vor 700 v.Chr.).[5] Dieser entwirft im ersten Kapitel seiner „Werke und Tage“ ein Szenario, wie es Hollywood sich nicht besser hätte ausdenken können.[6] Danach entwendet der listige Prometheus den Göttern das Feuer und bringt es zu seinen Schützlingen, den Menschen. Er wird so zum Ahnvater der menschlichen Zivilisation.

Voller Wut denkt Zeus darüber nach, wie er die Menschen dauerhaft strafen kann. „Denen nämlich will ich für das Feuer ein Übel geben, an dem jeder seine Herzensfreude haben und doch sein Unheil umarmen soll.“[7] Und so lässt er aus Erde und Wasser ein Wesen formen, wie es perfekter nicht sein kann – weshalb Pandora traditionell mit „Allbegabte“ übersetzt wird. Sprache, Stärke, Gestalt, Schöne, Reiz und Begehren, Sehnsucht, Dreistigkeit, betörende Schalkheit – alle diese Gaben, die jeweils einzelne Götter des Olymps auszeichnen, wurden dieser Kunstfigur beigegeben. Ein Hollywood-Mythos par excellence.

Voller Wut denkt Zeus darüber nach, wie er die Menschen dauerhaft strafen kann. „Denen nämlich will ich für das Feuer ein Übel geben, an dem jeder seine Herzensfreude haben und doch sein Unheil umarmen soll.“[7] Und so lässt er aus Erde und Wasser ein Wesen formen, wie es perfekter nicht sein kann – weshalb Pandora traditionell mit „Allbegabte“ übersetzt wird. Sprache, Stärke, Gestalt, Schöne, Reiz und Begehren, Sehnsucht, Dreistigkeit, betörende Schalkheit – alle diese Gaben, die jeweils einzelne Götter des Olymps auszeichnen, wurden dieser Kunstfigur beigegeben. Ein Hollywood-Mythos par excellence.

Und zusammen mit einem zunächst verschlossenen Krug voller Bösem, voller Krankheiten und Lastern, aber auch mit der (guten Gabe?) Hoffnung sendet Zeus sie zu Epimetheus, dem bloß nach-denkenden Bruder des Prometheus. Und dort öffnet sie den Krug und lässt alles Böse mit Ausnahme der Hoffnung entfleuchen.

Alles andere aber, verderbliche Übel in Unzahl, schweift bei den Menschen umher; voll ist ja die Erde von Plagen, voll das Meer, und Krankheiten befallen die Menschen bei Tag und andere nachts, von selbst, und bringen den Sterblichen Leiden, lautlos; denn Zeus, der Planende, nahm ihnen die Stimme.[8]

Was in biblischer Überlieferung der Sündenfall bewirkt, liefert in griechischer Mythologie die Büchse der Pandora.[9] Auch in der Bibel sind es ästhetische Kriterien, die zur entscheidenden Entwicklung führen (Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust war für die Augen, begehrenswert war der Baum, weil er klug und erfolgreich machte[10]). Und im griechischen Mythos ist es die betörende Ausstattung der Kunstfigur Pandora, die dem rezeptionsästhetisch bestimmten Epimetheus und damit allen Menschen das Verderben bringt.

Aber das ist nicht die einzige Variante des Mythos geblieben. So wie Hollywood Stoffe immer wieder variiert, so lassen sich auch im Blick auf die Pandora-Erzählung unterschiedliche Lesarten beobachten. In einer anderen überlieferten Variante trägt Pandora einen anderen, aber ähnlichen Namen, nämlich Anesidora („die Gaben sendende“), und ist die von Athene und Hephaistos gemeinsam erschaffene erste Frau, die für das Gute auf Erden sorgt. Hesiod hätte dann nur für eine misogyne Umdeutung der ursprünglichen Überlieferung gesorgt. In einer weiteren Variante erschafft Prometheus selbst die Pandora und damit die Frau als Verursacher aller weiteren Konsequenzen.

Aber das ist nicht die einzige Variante des Mythos geblieben. So wie Hollywood Stoffe immer wieder variiert, so lassen sich auch im Blick auf die Pandora-Erzählung unterschiedliche Lesarten beobachten. In einer anderen überlieferten Variante trägt Pandora einen anderen, aber ähnlichen Namen, nämlich Anesidora („die Gaben sendende“), und ist die von Athene und Hephaistos gemeinsam erschaffene erste Frau, die für das Gute auf Erden sorgt. Hesiod hätte dann nur für eine misogyne Umdeutung der ursprünglichen Überlieferung gesorgt. In einer weiteren Variante erschafft Prometheus selbst die Pandora und damit die Frau als Verursacher aller weiteren Konsequenzen.

Und schließlich gibt es eine Variante ohne Pandora und Epimetheus, in der, wenn man es recht interpretiert, die Götter schlicht nur ein Fass aufstellen und warten, was die Menschen damit machen. Als diese, von Neugier überwältigt, das Fass öffnen, steigen die dort versammelten Güter (nicht: Laster!) auf und kehren in den Himmel zurück. Nur die Hoffnung bleibt zurück. Diese Variante wird Babrios (2. Jh. n. Chr.) zugeschrieben:

»Zeus schloss die Güter alle in ein Fass ein, tat einen Deckel darauf und gab es versiegelt den Menschen; der Mensch aber, der seinen Wissensdrang nicht beherrschen konnte, sagte: Was in aller Welt mag wohl darinnen ein? Und indem er den Deckel hochhob, ließ er sie frei, zu den Häusern der Götter zurückkehren und, von der Erde himmelwärts fliehend, fortzufliegen. Allein die Hoffnung blieb.«

Dieser Variante am nächsten sind ältere Verse aus den Elegien des Theognis von Megara, einem griechischen Schriftsteller des 6. Jh. v.Chr., die wie folgt lauten:

Hoffnung wohnt bei den Menschen als einzige tröstende Gottheit;

Alle verließen uns sonst, heim zum Olympos gewandt:

Fort ist die mächtige Treu, fort auch von den Männern der weise Sinn

und die Chariten, Freund, haben die Erde geräumt.

Redlicher Eid auch steht nicht fest mehr unter den Menschen,

Keiner erweist Ehrfurcht ewigen Göttern hinfort.[11]

Hier erweist sich die Hoffnung als „die mächtigste und sicherste Schutzgottheit des Menschengeschlechts“. Das Bild muss so verstanden werden, dass – solange die Güter im Fass sind – sie den Menschen auch zugutekommen. Erst mit der Öffnung des Fasses gehen sie verloren. Damit hat das Fass eine andere symbolische Bedeutung als bei den anderen Varianten.

Jede dieser Ausgestaltungen des alten griechischen Mythos hat andere Implikationen für die Auslegung in späteren Zeiten: als Bild der Verzweiflung, als Bild der Hoffnung, als Bild der Dialektik von Hoffnung und Verzweiflung, als Bild des Übergangs des Potentiellen ins Reale.

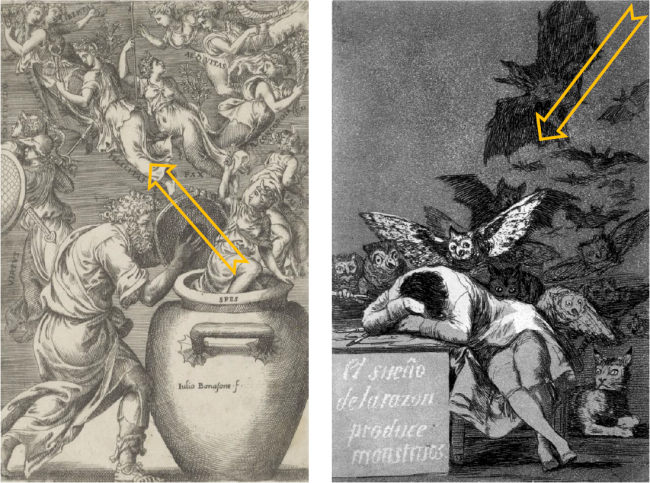

Narrativ II: Giulio Antonio Bonasone oder Der Krug der Hoffnungen

Es gibt einen Kupferstich, der etwa aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt und von dem italienischen Kupferstecher Giulio Antonio Bonasone (1501-1580) geschaffen wurde. Er beschäftigt sich mit dem Mythos aus der Perspektive der Renaissance.

Auf dem Bild sehen wir Epimetheus, wie er den Deckel mit beiden Händen greift und in einer impulsiven Wendung versucht, den Krug, der seine eigene Körpergröße fast übersteigt, wieder zu schließen. Aus der Amphore sind zwölf weibliche Figuren entwichen, von denen eine noch auf dem Gefäßrand sitzt. Durch die lateinischen Namen und Attribute können wir sie als Tugenden, als Personifikationen des guten Lebens, identifizieren: salus (Wohlergehen, Glück, Heil), harmonia (Harmonie, Einklang), concordia (Eintracht), aequitas (Gerechtigkeit), clementia (Milde), libertas (Freiheit), felicitas (Glück), pax (Frieden), fortidudo (Stärke, Kraft), virtus (Tapferkeit), laevitia (Freude) und spes (Hoffnung).

Die Dynamik des Geschehens wird kontrapostisch[12] entfaltet. Im oberen Bildfeld räkeln sich acht der Tugenden und schweben in einem kreisförmigen Reigen davon, nach links wehren fortidudo und virtus ab, nach rechts steht schützend salus, die ihren Kopf aber zurückwendet und in die Mitte schaut: auf den deutlich größer gegebenen Hauptakteur, Epimetheus, und auf spes, die ihren Arm mit ihrem klassischen Attribut der Blume in der Hand triumphierend in die Höhe reckt. Die expressive Volte von Epimetheus findet ihre virtuose Umspielung in den vielfältigen Haltungen und Gesten der übrigen Figuren, die sitzen, balancieren, fliegen oder stehen, die zeigen, beobachten, schauen oder tanzen.

Nun kann man zunächst fragen, ob es sich auf dem Bild von Bonasone bei der männlichen Figur überhaupt um Epimetheus handelt oder nicht allgemeiner um den Menschen an sich, wie Panofsky vermutet.[13] Literarischer Hintergrund wäre dann die Fabel von Aesop in der Überlieferung von Babrios[14], wonach ein verrückt gewordener Mensch (krat y anthropos) aus Neugier – in humanistischer Lesart aus Unwissenheit – das Gefäß der Götter mit den guten Gaben öffnet. Pandora taucht hier – wie bei Bonasone – nicht auf. Für diese Interpretation spricht erst einmal die konventionelle Darstellung in Form eines bärtigen Mannes mittleren Alters sowie die Tatsache, dass er als einziger keinen Namen trägt.

Panofsky erhärtet seine These durch einen Vergleich mit einem anderen Kupferstich des Künstlers, in dem dieser den Mythos in der bekannten Version erzählt: Pandora sitzt göttergleich im Himmel, wo sie ein Gefäß öffnet, aus dem Teufel und Schlangen entfleuchen, die auf den angstvoll fliehenden Epimetheus (mit Namenszug versehen!) herunterkommen.

Panofsky erhärtet seine These durch einen Vergleich mit einem anderen Kupferstich des Künstlers, in dem dieser den Mythos in der bekannten Version erzählt: Pandora sitzt göttergleich im Himmel, wo sie ein Gefäß öffnet, aus dem Teufel und Schlangen entfleuchen, die auf den angstvoll fliehenden Epimetheus (mit Namenszug versehen!) herunterkommen.

Die Erzählung ist dort das Setting um das allegorisch entfaltete Thema der miseria honorata, dem Elend eines Mannes, dem die Karriere mit falschen Freunden zum Verhängnis wird.[15]

Anders in dem hier vorzustellenden Bild: hier geht es ganz offensichtlich um eine erweiterte Lesart des Mythos, so dass es lohnt zu schauen, welche weiteren Ambivalenzen und Verknüpfungen Bonasone herstellt.

Interessant ist die Position der Figur der Hoffnung, denn sie ist zwar beim Menschen geblieben, aber sie ist noch nicht wieder im Gefäß. Die pittoreske Idee der auf dem Rand sitzenden Hoffnung findet sich zuvor bei Andrea Alciato (1492-1550). In dessen emblematischer Sammlung aus dem Jahr 1530, die für Künstler und Auftraggeber zu einer beliebten ikonografischen Quelle wurde, ist das Thema die Hoffnung, sie sitzt allein auf einem Krug, Hintergrund ist aber auch hier die orthodoxe Lesart von Hesiod, also die vorher entwichenen Übel.[16] Eine andere einflussreiche Quelle kann eine Adaption der ätiologischen Erzählung durch Gabriele Faerno (1510-1561), einem Übersetzer der Fabeln ins Lateinische, gewesen sein. In der Publikation Fabulum Centum (1563) gibt es ein kurzes Gedicht über die Hoffnung, die dem Sterblichen als einziges Gut geblieben ist.

Interessant ist die Position der Figur der Hoffnung, denn sie ist zwar beim Menschen geblieben, aber sie ist noch nicht wieder im Gefäß. Die pittoreske Idee der auf dem Rand sitzenden Hoffnung findet sich zuvor bei Andrea Alciato (1492-1550). In dessen emblematischer Sammlung aus dem Jahr 1530, die für Künstler und Auftraggeber zu einer beliebten ikonografischen Quelle wurde, ist das Thema die Hoffnung, sie sitzt allein auf einem Krug, Hintergrund ist aber auch hier die orthodoxe Lesart von Hesiod, also die vorher entwichenen Übel.[16] Eine andere einflussreiche Quelle kann eine Adaption der ätiologischen Erzählung durch Gabriele Faerno (1510-1561), einem Übersetzer der Fabeln ins Lateinische, gewesen sein. In der Publikation Fabulum Centum (1563) gibt es ein kurzes Gedicht über die Hoffnung, die dem Sterblichen als einziges Gut geblieben ist.

Auf dem Bild von Bonasone lässt nun nicht nur Position der Hoffnung, auch ihre heitere Haltung und der triumphierende Gestus offen, ob sie freiwillig geblieben ist, ob sie wirklich in das Gefäß zurückkehren wird (eher unwahrscheinlich) oder ob sie nicht auch noch davonfliegen möchte. Ist sie wirklich bereit, beim Menschen zu bleiben, oder ist sie im Begriff, ihren Schwestern bei nächster Gelegenheit in die Freiheit zu folgen? Es ist also nicht eindeutig, ob eine echte Hoffnung zu sehen ist, die dem Menschen dienlich ist, um das Leben erträglich zu machen, oder eine trügerische Hoffnung, die sich ebenso „in Luft auflösen“ wird. Eine andere mögliche Deutung wäre, dass die Figur in sich ambivalent ist, also keine Hoffnung im eigentlichen Sinne verkörpert, sondern – gleichgültig wie eine verspielte Nymphe – die neutrale Erwartung des Guten wie des Schlechten. Der griechische Begriff elpis deckt beide Semantiken ab.

Wenn wir die Struktur der klassischen Pandora nehmen, können die Übel dem Menschen nur schaden, sobald sie entweichen und die guten Dinge ihm nur dienen, wenn sie im Fass verbleiben. Bonasone lokalisiert die Hoffnung aber genau genommen auf der Schwelle – zwischen Bleiben und Fliehen. Heißt das vielleicht umgekehrt, sie kann dem Menschen nur dienen, wenn sie frei bleibt? In einer religionskritischen Lesart, wie sie allerdings erst sehr viel später etwa von Ernst Bloch vorgetragen wird, müsste die Hoffnung frei bleiben und dürfte nicht wieder ins Innere zurückgesperrt werden. Nur eine befreite Hoffnung wäre das Ende der Projektion und damit das Ende der Knechtung.[17]

Dass es Bonasone um menschliche Ignoranz und weniger um die Folgen menschlicher Neugier geht, wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass Epimetheus bzw. der Mensch, der seinen in Panik erstarrten Blick auf den Deckel fixiert, um den Krug wieder zu schließen, ja offenbar gar nicht genau sieht bzw. sehen kann, was um ihn herum passiert: weder das Gefäß, noch dass es schon leer ist, weder die Hoffnung vor ihm, noch das glückliche Leben hinter ihm. Er will die Amphore mit Macht wieder schließen, ohne zu erkennen, was ihm entglitten ist und ohne zu wissen, ob ihm die Hoffnung bleibt. Und selbst wenn man die Szene als ein Geschehen deutet, was sich vor seinem inneren Auge abspielt, erscheint sein Handeln aussichtslos und seine Haltung töricht.

Nun ist die Hoffnung sicherlich ikonografisch und somit ikonologisch von Bedeutung. Sie ist formal aber eher ein erzählerisches Detail. Sehr viel präsenter und für das Bild gewichtiger jedoch der Krug zu sein. Sowohl in seiner Stellung im Bild als auch hinsichtlich der Ausmaße und nicht zuletzt, weil der Künstler hier sehr prominent seine Signatur anbringt, ist das Gefäß das Zentrum, um das sich die Komposition dreht und zu dem der Blick des Betrachters immer wieder gelenkt wird. Was bedeutet diese Sichtbarkeit? Die Größe weist – wie die lateinischen Namen – auf eine klassische Auffassung der Darstellung und damit zurück in das kulturelle Gedächtnis der Antike, das die Renaissance-Künstler für ihre Zeitgenossen erschließen und reformulieren wollten.

Nun ist die Hoffnung sicherlich ikonografisch und somit ikonologisch von Bedeutung. Sie ist formal aber eher ein erzählerisches Detail. Sehr viel präsenter und für das Bild gewichtiger jedoch der Krug zu sein. Sowohl in seiner Stellung im Bild als auch hinsichtlich der Ausmaße und nicht zuletzt, weil der Künstler hier sehr prominent seine Signatur anbringt, ist das Gefäß das Zentrum, um das sich die Komposition dreht und zu dem der Blick des Betrachters immer wieder gelenkt wird. Was bedeutet diese Sichtbarkeit? Die Größe weist – wie die lateinischen Namen – auf eine klassische Auffassung der Darstellung und damit zurück in das kulturelle Gedächtnis der Antike, das die Renaissance-Künstler für ihre Zeitgenossen erschließen und reformulieren wollten.

Schauen wir uns also den kulturgeschichtlichen Kontext eines solchen Gefäßes an. Das griechische Wort pithos, das Erasmus irrtümlich als pyxis las und so mit ‚Büchse‘ übersetzte – ein Begriff, den die italienische Renaissance nie übernommen hat, sie bleibt bei dem Wort ‚vaso‘ –, bezeichnete ursprünglich ein großes, meist bemaltes Tongefäß, in dem Wein, Öl oder Korn gelagert wurden, das aber auch als Urne für den Körper eines Verstorbenen dienen konnte, bevor dieser verbrannt wurde. Nach ritueller Vorstellung verlässt die Seele den Körper und kehrt nach der Verbrennung in die Urne zurück.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein religionsgeschichtlicher Kontext, der bei der Bildfindung von Bonasone eine Rolle gespielt haben dürfte: das Motiv der Pithoigia – das traditionelle Öffnen der Weinfässer am ersten Tag der Frühjahrsfeste, der Anthesterien zu Ehren des Gottes Dionysos. In der religiösen Inszenierung des Frühlings wurden bei der Öffnung zugleich die Seelen der Verstorbenen für eine Zeit lang befreit, um mit den Lebenden zu feiern. Hier ist es auch Pandora, die – jedoch in guter Mission(!) – zusammen mit Hermes Psychopompos die Fässer öffnet und mit der Freilassung der Seelen zugleich Leben spendende Samen, die Ceres, freigibt.[18]

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein religionsgeschichtlicher Kontext, der bei der Bildfindung von Bonasone eine Rolle gespielt haben dürfte: das Motiv der Pithoigia – das traditionelle Öffnen der Weinfässer am ersten Tag der Frühjahrsfeste, der Anthesterien zu Ehren des Gottes Dionysos. In der religiösen Inszenierung des Frühlings wurden bei der Öffnung zugleich die Seelen der Verstorbenen für eine Zeit lang befreit, um mit den Lebenden zu feiern. Hier ist es auch Pandora, die – jedoch in guter Mission(!) – zusammen mit Hermes Psychopompos die Fässer öffnet und mit der Freilassung der Seelen zugleich Leben spendende Samen, die Ceres, freigibt.[18]

Zwei Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen. Einmal geht es, wie Panofsky betont, Bonasone darum, im Sinne eines antikischen Spirit so nahe wie möglich an das zu kommen, was ein griechisches Fass nach Kenntnis des Kupferstechers Bonasone ursprünglich war, eben kein Schmuckbehälter, aber auch keine schmückende Vase, sondern ein großes, vielseitig verwendbares Vorratsgefäß, besonders tragfähig durch die geschmiedeten Griffe. Das Zeigen eines solchen Amphore wäre ein Ergebnis der historischen Erforschung der antiken Alltagswelt, die die Renaissance vorantrieb und die Anerkennung ihrer kulturellen Leistung. Zum anderen geht es aber wohl auch um ein noch zentraleres Anliegen der Renaissance, nämlich das Interesse des Betrachters ganz auf den Kunst-Gegenstand zu lenken, mithin auf die Idee seiner Erschaffung, die inventio, und auf die künstlerische Souveränität seiner Abbildung, die mimesis oder die imitatio. Für eine solche Interpretation spricht vor allem die auf der Amphore gut sichtbare Künstlersignatur: Julio Bonasone f.[fecit] – geschaffen von Giulio Bonasone. Die formal augenfällige Entsprechung zwischen der Amphore und dem Körper des Menschen/Epimetheus erlaubt es, die kulturelle Bedeutung des Gefäßes als Seelengefäß hinzuzunehmen. Wenn aber das Gefäß eigentlicher Gegenstand des Bildes ist, so wäre zu überlegen, ob daraus in Analogie ein Gefäß für die (Seele der) Kunst wird, also für das, was diese an Gutem freisetzt, wenn der Mensch es nur sehen wollte – wenn sein Blick frei wäre. Man kann den Begriff spes auch als Name dem Gefäß zuordnen. Die Hoffnung des Menschen läge für Bonasone damit in der Kunst.

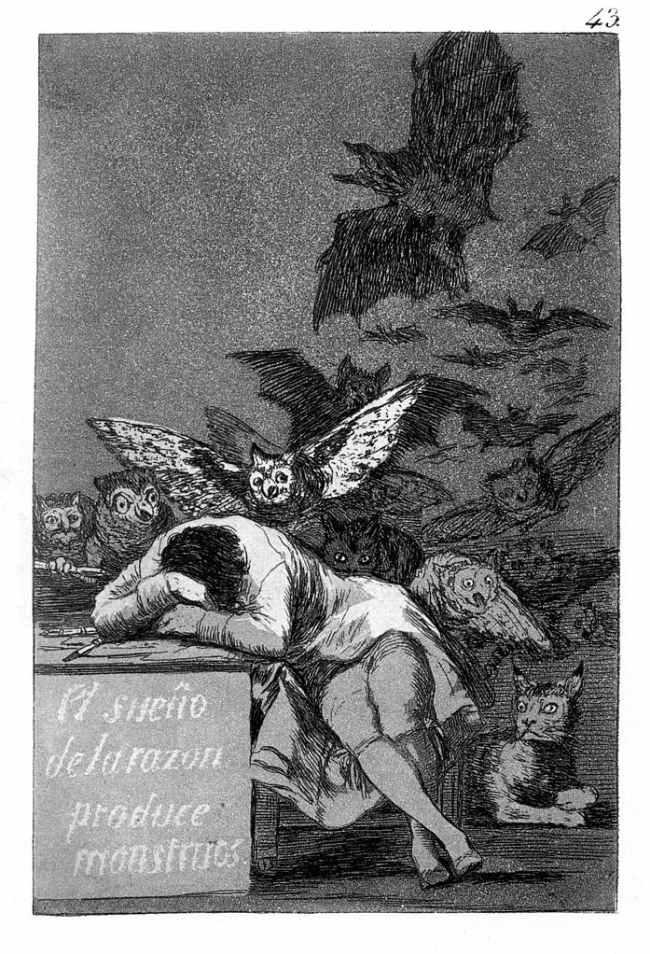

Narrativ III: Goya oder Der Schlaf der Vernunft

Fast ein Gegen- oder sagen wir eher Spiegelbild zum gerade betrachteten ist das 1797/99 erschienene Blatt 43 aus Goyas berühmten Caprichos: El sueño de la razón produce monstruos. Das lässt sich vielleicht hier übertragen mit „Der Schlaf der Vernunft provoziert Ungeheuer“.

Was bei Bonasone noch Folge einer äußeren Handlung des Menschen ist, ist bei Goya ganz in die Imagination zurück verlagert. Goya zeigt einen Mann, der vornübergebeugt an einer Art Schreibtisch sitzt, die Feder, mit der er zu zeichnen begonnen hatte, aus der Hand gelegt und das Gesicht in den Armen verborgen. An die Stelle der unvorsichtigen Neugier, die die Güter aufdeckt und entschwinden lässt, ist nun die Imagination (das Es) getreten, die die Ungeheuer anlockt.

Die Bewegung des Bildes ist spiegelbildlich zu der gerade betrachteten. Wo bei Bonasone die Güter von rechts unten aus dem Krug nach links oben ins Ungefähre entschwinden, tauchen bei Goya die Nachtmahre rechts oben aus dem Ungefähren auf und bewegen sich nach links unten auf den Kopf (die Imagination) des Träumenden/Schlafenden. In seinem (halbwachen) Kopf läuft nun der Film ab, der uns die Schattenseite der Aufklärung vor Augen führt. Vielleicht ist aber auch, wie es in einem Vortrag von Johannes Binotto in Bazon Brocks „Denkerei“ heißt, der Schlaf ein Wächter des Films? Wie müsste dann eine Medienphilosophie des Schlafens im Kino aussehen?[19] Ist also die Voraussetzung des Kinos nicht die bewusste Wachheit des Kinogängers, sondern dessen Bereitschaft, sich dem Unbewussten auszusetzen, ins Traumland zu wechseln?

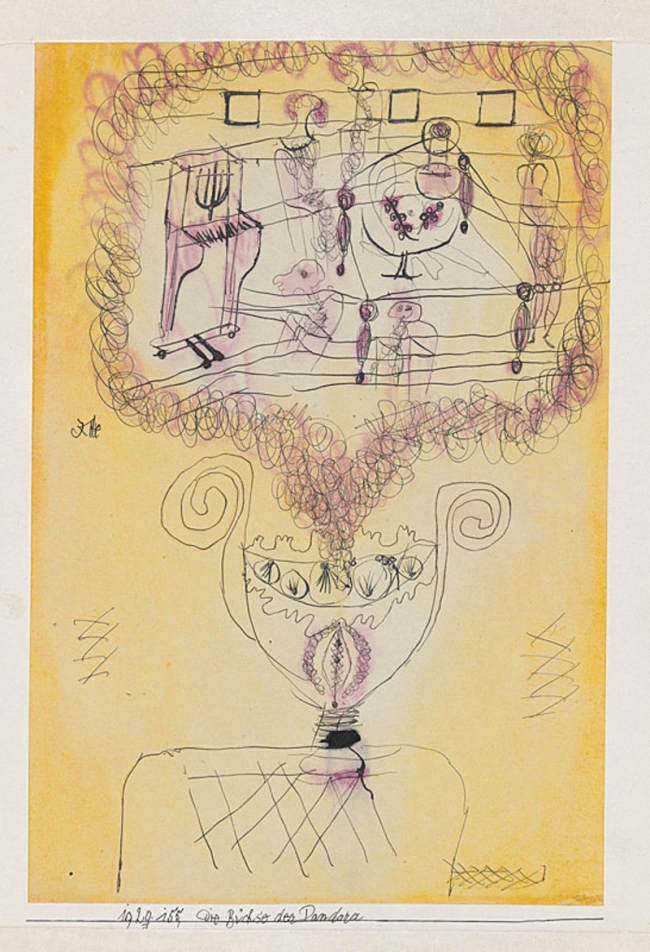

Narrativ IV: Paul Klee und die Büchse der Pandora

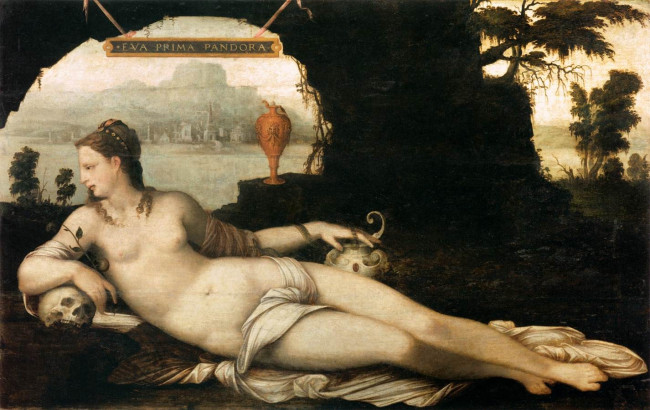

In der Moderne gerät ein weiterer blinder Fleck des Mythos der Pandora in den Blick: die darin angelegte misogyne Vorstellung der Frau bzw. weiblicher Sexualität als Subtext künstlerischer Kreativität. Paul Klee hat 1920 ein Bild mit dem Titel Pandoras Büchse als Stillleben angefertigt.

Zu sehen ist eine griechisch inspirierte Vase auf einem angedeuteten Tisch. In anthropomorpher Lesart ergibt sich der Eindruck einer frontal gegebenen Büste mit gehörntem Kopf. Bei genauerem Hinsehen erweisen sich die Sinnesorgane im Gesicht jedoch als offen liegende Sexualorgane mit einer frontal gezeigten Vulva, aus der eine Art Rauch austritt. Das Gesicht hat eine schmerzliche, verwesende Anmutung. Der wechselnde Eindruck von Gesicht und offenem Becken und auch die Ambivalenz aus Ding, Menschen- und Mischgestalt ist verstörend. Klee hat das Thema in zwei weiteren Blätter erarbeitet, die als Studien zum eben beschriebenen Bild, aber auch als eigenständige Zeichnungen gelten können.

- Paul Klee, Die Büchse der Pandora als Stillleben, 1920, 158, Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton, 16,8 x 24,1 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Museum Berggruen. Obj.Id. 4584

- Paul Klee, Die Büchse der Pandora, 1920, 155, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 27,8 x 19 cm, Zentrum Paul Klee, Bern, Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern. Obj.Id. 7845

- Paul Klee, Schlechte Musik Kapelle, 1920, 159, Ölpause und Aquarell auf Karton, 15,2 x 24 cm, The Barnes Foundation, Philadelphia. Obj.Id. 4584

Davon ist das Blatt, das sich heute im Zentrum Paul Klee in Bern befindet, besonders interessant. In der unteren Bildhälfte ist wieder die anthropomorphe Vase mit der geöffneten Vulva zu sehen. Aus dem entströmenden Rauch bildet sich hier aber im oberen Bereich eine Art Gedanken-Blase oder erweiterte Scham, in der eine weitere Szene zu sehen ist: ein skizziertes Orchester. Dasselbe Motiv ist alleiniger Gegenstand der dritten Zeichnung und dort mit Schlechte Musik Kapelle betitelt. Folgt man Marion Hövelmeyer, lässt sich Klees Bildfindung als Reflexion von Kreativität deuten, als Konfiguration von weiblicher und männlicher Künstlerschaft. In der „Ekelszenerie mit der ‚Büchse der Pandora‘“ sieht Hövelmeyer „eine patriarchale Containerfunktion des Weiblichen“.[20] Die Zeichnung mit der zweigeteilten Szene wäre danach antagonistisch aufzufassen: unten die ‚niedrige‘, verschmutzte und ungestalte weibliche Kreativität, aus der sich oben auch nur eine schlechte Kunst (schlechte Musik) entwickeln kann. Die Annahme einer ‚hohen‘, analytisch reinen Kunst (paradigmatisch die arithmetische Kunst der Musik) sei darin mitgegeben.[21] Man sollte Klee jedoch nicht unterschätzen. Zunächst zeigt er, worum es bei der Gleichung zwischen Pandora und dem Gefäß voll von schlechten Dingen eigentlich geht: um das Narrativ des weiblichen Geschlechts als Ursprung allen Übels, darum hat Pandora kein Gesicht, sondern ist eine geöffnete Vulva: er entkleidet den Mythos und zeigt das unausgesprochen Gewaltsame. Nur in einer vordergründigen Lesart wird damit die männliche Sicht affirmativ vorgetragen. Tatsächlich zeigt sich Klee als männlicher Künstler selbst ironisch, indem er mit der Überzeichnung des Mythos und einer Radikalisierung der Bildsprache, sexualisierte Vorstellungen von Kreativität als das Andere der Vernunft als in mythischen Vorstellungen befangene patriarchale Ängste – man könnte auch sagen: Wahnvorstellungen – entlarvt und so entmythologisiert. Auch deshalb ist das halluzinierte Orchester eine „schlechte Musik-Kapelle“ - selbstironischer geht es für den Musiker, der Klee auch war, kaum. Seine Pandora ist eine moderne Gender-Version der Erzählung.

Narrativ V: Lot254 oder die Büchse Kino

Wenn wir nun im Folgenden das Kino mit der Büchse der Pandora verbinden und entsprechend auslegen, was bedeutet das? Was verspricht uns das Kino, dass wir es mit der Büchse der Pandora assoziieren können? Was liefert es uns, wenn wir seine Pforten öffnen? Eine Phantasmagorie unserer Träume, so wie es uns Giulio Antonio Bonasone auf seinem Kupferstich verheißt? Oder ist die Stillstellung des Verstandes im Kino notwendig mit kaum mehr zu kontrollierenden Phantasien verbunden, wie es Goya darstellt? Oder ist es der Reiz der Lüste, die wir im Dunklen erblicken können? Unterhaltung – Horror – Erotik? In jedem Fall: Suspense! Spannung, Reiz.

Von all dem, den gespannten Erwartungen, dem Reiz des Ungesehenen, dem, was sich im Kino, im Fernseher, in der Kamera verbergen kann, handelt der dreiminütige Kurzfilm LOT254 des Regisseurs Toby Meakins aus dem Jahr 2012, basierend auf einem Drehbuch von Simon Allen.

Die Betrachter*innen blicken in den Arbeitsraum eines Kamerasammlers und -bastlers, der gerade auf einer Auktion eine ‚antike‘ 8 mm Kamera[22] ersteigert hat – die letzten Töne der Auktion und den Zuschlag des Auktionators hören wir noch am Anfang des Films. Wie bei derartigen Versteigerungen üblich, klebt auf dem Objekt der (titelgebende) Auktionszettel: Lot 254. Wenn wir uns die Kamera genauer anschauen, dann kann man in einer Szeneneinstellung sehen, dass sie über ein Carl-Zeiss-Jena-Objektiv verfügt, die genaue Marke der Kamera ist dagegen nicht erkennbar. Es könnte eine amerikanische Keystone sein, vielleicht aber auch eine Kodak oder ein Modell einer anderen Marke. Spezialisten werden hier mehr sagen können.

Die Betrachter*innen blicken in den Arbeitsraum eines Kamerasammlers und -bastlers, der gerade auf einer Auktion eine ‚antike‘ 8 mm Kamera[22] ersteigert hat – die letzten Töne der Auktion und den Zuschlag des Auktionators hören wir noch am Anfang des Films. Wie bei derartigen Versteigerungen üblich, klebt auf dem Objekt der (titelgebende) Auktionszettel: Lot 254. Wenn wir uns die Kamera genauer anschauen, dann kann man in einer Szeneneinstellung sehen, dass sie über ein Carl-Zeiss-Jena-Objektiv verfügt, die genaue Marke der Kamera ist dagegen nicht erkennbar. Es könnte eine amerikanische Keystone sein, vielleicht aber auch eine Kodak oder ein Modell einer anderen Marke. Spezialisten werden hier mehr sagen können.

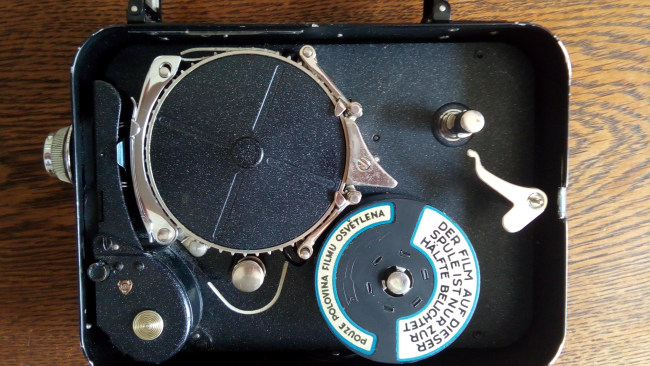

Für das weitere Verständnis des Kurzfilms ist es wichtig zu begreifen, wie diese alten Kameras funktionieren. Es handelt sich ja nicht um Fotokameras, sondern um Filmkameras, das heißt, sie erzeugen „bewegte Bilder“. Damit die Bilder laufen lernen, muss ein Mechanismus aufgezogen werden, der die Filmspule bewegt und den eingelegten Film am Objektiv vorbeiführt. Das sieht im Innern der Kamera dann in etwa so aus [das ist das Innere der Kamera, die wir Jörg Herrmann zu seinem 60. Geburtstag schenken werden]:

Mit diesem „Setting“ spielt der Kurzfilm. Unser Bastler versucht nämlich, seine gerade erworbene Kamera in Bewegung zu versetzen, scheitert daran jedoch, weil sich das Federwerk nicht aufziehen, d.h. nicht in Gang setzen lässt. Nun sind diese Kameras erkennbar von einem simplen technischen Aufbau, also schraubt der Bastler das neu erworbene Stück auseinander. Der Bastler entdeckt im Federwerk der Filmkamera einen Widerstand. Irgendetwas ist dort eingeklemmt (worden) und verhindert, dass das Zahnrad komplikationslos in den Film greift.  Deshalb holt der Bastler seine Pinzette heraus und – während die Betrachter*innen innerlich laut ausrufen: lass es sein! – entfernt er das klemmende Element. Es erweist sich bei näherer Betrachtung als Kreuz aus zwei aufeinander gelöteten Drahtstücken. Das hätte Warnung genug sein können.

Deshalb holt der Bastler seine Pinzette heraus und – während die Betrachter*innen innerlich laut ausrufen: lass es sein! – entfernt er das klemmende Element. Es erweist sich bei näherer Betrachtung als Kreuz aus zwei aufeinander gelöteten Drahtstücken. Das hätte Warnung genug sein können.

Nun schraubt der Bastler die Kamera wieder zusammen, zieht sie auf und setzt das Federwerk in Bewegung, damit es den innen liegenden Film abspult [01:30]. Der Blick des Betrachters verschmilzt nun mit dem des Bastlers, und er blickt auf eine sepiagefärbte Filmwelt, die mit der Bastelstube des Cineasten identisch zu sein scheint. Was kann er durch das Objektiv der Kamera sehen, was filmen und wie real ist das Gesehene? Irritiert setzt der Bastler die Kamera ab, blickt sich um und setzt dann doch die Kamera wieder vors Auge.

Urplötzlich flackert ein Gesicht im Film / vor der Kamera auf, erst undeutlich, dann grell deutlich: ein Monster ohne Augen, aber mit tiefen Augenhöhlen und breitverzerrtem Mund - das Grauen schlechthin.[23] Und in der nächsten Zehntelsekunde ist es wieder weg [01:44].

Der Bastler reißt die Kamera von seinem Gesicht und ist völlig konsterniert. Was hat er in dieser alten Filmkamera entdeckt, was ist da zum Vorschein gekommen? Steckt das Monster in der Kamerabox, ist es auf dem Film oder schwirrt es im Raum und wird von der Kamera nur sichtbar gemacht? Man fühlt sich sofort an mittelalterliche Höllen- und Teufelsdarstellungen erinnert:

Die alte Kamera läuft währenddessen weiter, man hört das Surren ihres Laufwerks. Zögernd setzt der Bastler sie wieder vors Auge, gebannt und fasziniert vom Grauen. Und nun, zwei Drittel des Films sind um, kippt das Ganze ins Surreale. Nicht nur, dass das Monster wiedererscheint und in die Kamera grinst, nein, nun hört man auch noch einen grellen Schrei aus dem Mund des Monsters. Alle Ebenen der Realität sind damit verlassen, wir befinden uns im Reich der Imagination, der Schlaf der Vernunft ist eingetreten. Denn der Film in der alten Kamera ist ja ein Stummfilm, der Schrei des Monsters nur eingebildet. Tonfilmkameras gab es in dieser Zeit für Amateure noch nicht. Alles, was an Ton zu hören ist, ist Produkt der Phantasie oder ein übernatürliches Phänomen. Entsetzt wirft der Bastler die Kamera deshalb auf den vor ihm stehenden Tisch, erhebt sich und ist ganz ratlos. Was ist hier passiert? Während die Kamera auf dem Tisch liegt, läuft der Film in der Kamera einfach weiter, wir sehen schemenhaft Szenen im Objektiv auftauchen. Der Bastler beugt sich über die Kamera, ebenso irritiert wie die Betrachter*innen.

Aber längst ist das das gerade noch im Bild/Film betrachtete Geschehen nicht mehr in die Kamerabox gebannt, sondern – ganz analog zur Büchse der Pandora, wenn man sie einmal geöffnet (= in Gang gesetzt) hat – dieser entwichen. Und so lenkt den Bastler etwas ab, etwas, das hinter seinem Rücken passiert, etwas, das Gestalt annimmt, ein Schemen, wie wir es auf manchen verschwommenen Fotos sehen, eine Form, die anthropomorphe Gestalt angenommen hat, die Wirklichkeit geworden ist oder in der Wirklichkeit immer schon da war und nun durch die Kamera sichtbar geworden ist.

Wie in „The Purple Rose of Cairo“[24] ist eine Figur aus dem Film heraus / durch den Film hindurch in die Wirklichkeit gestiegen, aber hier folgt nun ganz und gar keine Romanze, sondern es ereignet sich der pure Horror.

„Horror ist eine Gattung der Phantastik, in deren Fiktionen das Unmögliche in einer Welt möglich und real wird, die der unseren weitgehend gleicht, und wo Menschen, die uns ebenfalls gleichen, auf diese Anzeichen der Brüchigkeit ihrer Welt mit Grauen reagieren.“[25]

Und dieses Grauen soll sich natürlich auf die Betrachter*innen übertragen. Sie sollen sich vorstellen, wie es wäre, wenn die Figur aus dem Film LOT 254 (ein Film über eine Figur, die aus einem Film steigt) nun wiederum in ihrer Wirklichkeit real würde und so die Büchse der Pandora auf einer weiteren Ebene geöffnet würde. Die Betrachter*innen sollen sich nun in ihren eigenen vier Wänden umschauen, was neben und hinter ihnen lauert, sollen erkennen, was LOT 254 nun in ihnen, um sie herum bewirkt hat. Das ist ja der alte Traum (und das Versprechen) des Kinos, unsere Phantasiewelten, unsere (Alp-)Träume Wirklichkeit werden zu lassen, ja das Schemenhafte in unserer Welt besser darstellen zu können, als wir es in dieser Welt selbst je könnten.

Am Ende, bevor der Film abbricht und der Abspann erscheint, erweist sich das Schemen hinter dem Bastler als Inkarnation jener Figur, die vorher auf Zelluloid gebannt schien. In welcher Beziehung diese schemenhafte Figur zum Protagonisten des Kurzfilms, dem Kamerabastler und Sammler steht, müssen die Betrachter*innen selbst klären: ist es das Alter Ego, die dunkle Seite jedes Menschen? Oder ist es das Böse / der Böse, das / der immer und überall lauert?[26]

Narrativ VI: Das Kino als Büchse der Pandora

LOT254 ist natürlich zunächst einmal als Horror-Kurzfilm konzipiert und sein Erfolg auf den verschiedenen Festivals zeigt, dass er in diesem Sinne als gelungen wahrgenommen wird. Aber seine Bedeutung geht weit über das engere Genre des Horror-Filmes hinaus. Man kann ihn als Metapher für die Wirkungsmächtigkeit des Kinos sehen. In der Filmbox, im Film selbst und in seinen Präsentationsort steckt mehr als nur die Wiederholung oder die Ablenkung von der Wirklichkeit. Film verändert die Welt – im Großen und im Kleinen.

LOT254 ist natürlich zunächst einmal als Horror-Kurzfilm konzipiert und sein Erfolg auf den verschiedenen Festivals zeigt, dass er in diesem Sinne als gelungen wahrgenommen wird. Aber seine Bedeutung geht weit über das engere Genre des Horror-Filmes hinaus. Man kann ihn als Metapher für die Wirkungsmächtigkeit des Kinos sehen. In der Filmbox, im Film selbst und in seinen Präsentationsort steckt mehr als nur die Wiederholung oder die Ablenkung von der Wirklichkeit. Film verändert die Welt – im Großen und im Kleinen.

Jörg Herrmann hat in seiner Doktorarbeit[27] und in seiner Habilitation[28] vor allem über die religiöse Wirkungsmächtigkeit des Kinos bzw. des Films geforscht. Das setzt voraus, dass das, was auf Zelluloid gebannt ist, nicht im Raum des Kinos verbleibt, sondern über den Aufführungsort hinaus Wirkung entfaltet. Wenn das Kino Religion darstellt, ist das nicht folgenlos. Wenn das Kino Sinnfragen bearbeitet, ist das nicht ein binnenästhetischen Geschehen, sondern greift tief in die Lebenswirklichkeit der KinobesucherInnen ein. Zumindest, das macht seine Habilitation deutlich, wird das auch von den RezipientInnen so wahrgenommen. Sie nehmen das Kino durchaus als Büchse der Pandora – in der Regel in der positiven Fassung – wahr. Es ist ein Gefäß, dass viele Botschaften enthält, die in unterschiedlicher Gestalt Wirklichkeit werden können.

Hinter dem Pandora-Mythos liegt eine weitere anthropologische Dimension, die es in den Blick zu nehmen lohnt: die Spannung von Künstlichkeit und Natürlichkeit, in der sich das menschliche Leben vollzieht … Deutlicher als je zuvor verschieben sich die ohnehin fließenden Grenzen von Künstlichkeit und Natürlichkeit, z. B. durch die Ergebnisse der Molekularbiologie und Gentechnologie. Auch unser Lebensalltag erinnert daran auf Schritt und Tritt. PCs mit Netzanschluss, Handys mit SMS-Option, TV-Apparate mit Video- und Playstation sind Mittel unserer Information und Kommunikation. Gleichsam zur zweiten Natur geworden, scheinen sie als unverzichtbar. Die Medizin bestückt uns mit Prothesen, Hörchips und Herzschrittmachern. Immer mehr Geräte und Maschinen prägen die Lebenswelt digital…

Von dieser Grenzthematik lebt weitgehend die Unterhaltungsindustrie. In den virtuellen Räumen und Geschichten der Computerspiele, Videoclips und Filme, aber auch in der Fantasy-Literatur gehen Künstlichkeit und Natürlichkeit unkenntlich ineinander über.“[29]

Das schreibt Almut-Barbara Renger in ihrem Seitenblick auf Cyberspace und Töpferscheibe und stellt damit einen der – soweit wir es sehen konnten –seltenen Bezüge zwischen der Erzählung von der Büchse der Pandora und der Welt des Kinos und der Filme her. Sofern die Erzählung von der Büchse der Pandora nicht selbst Gegenstand des Films ist (wie in dem gleichnamigen Film von Wilhelm Papst aus dem Jahr 1929)[30], kommt sie als Metapher im Blick auf das Kino eigentlich gar nicht vor. Dabei liegt der Gedanke eigentlich nahe, vor allem, wenn man nicht auf die negative Variante der Erzählung fixiert ist, sondern auch ihre positive Auslegung im Sinne von Babrios in den Blick nimmt. Das Kino ist ein Ort (eine Büchse / ein Krug / ein Gefäß), der uns nicht zuletzt verspricht, dass am Ende (nach der Öffnung der Büchse) unsere Augen nicht geschlossen, sondern weit geöffnet, ja aufgerissen sind.

In seiner Habilitation nimmt Jörg Herrmann u.a. Bezug auf Willi Winklers Buch „Kino. Kleine Philosophie der Passionen“.[31] Und er schreibt dort: „Für Winkler kann das Kino zum Ort mystischer Erfahrung werden. Welche Wirkung diese Erfahrung haben kann, erläutert Winkler unter anderem mit Hilfe eines Bibelzitates, mit dem Scorsese seinen Film Wie ein wilder Stier (1979) beschließt. Es lautet: „Das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt: sehe." Winkler: „Das ist der eine Satz, der die Kino-Erfahrung beschreibt, meine jedenfalls: Im Kino und nur im Kino gehen mir die Augen auf." Den Skeptikern hält er entgegen: „Kino: das ist doch eine Traumwelt! sagen die Schlaumeier, aber wem hätten sie damit geholfen? Wer aber ans Kino glaubt, wird selig. Kurz." Filme, so betont Winkler an anderer Stelle, dabei auf eigene oder bezeugte Erfahrungen zurückgreifend, Filme könnten sogar: Leben retten oder jedenfalls Kraft fürs Überleben geben.“[32]

Dazu müssen wir aber den Ort des Kinos verlassen. Der Schriftzug The End erscheint, der Vorhang fällt, aber das Leben hat – zumindest im gelungenen Fall – eine andere Perspektive bekommen.

Dazu müssen wir aber den Ort des Kinos verlassen. Der Schriftzug The End erscheint, der Vorhang fällt, aber das Leben hat – zumindest im gelungenen Fall – eine andere Perspektive bekommen.

Wer LOT 254 gesehen hat, geht nicht nur mit Film-Kameras anders um, sondern weiß, dass ab und an Filme Wirklichkeit werden können.

Anmerkungen

[2] Vgl. dazu die einleitenden Sätze von Hans-Gerd Schwandt im Aufsatz „Kein Gott kommt“ in diesem Heft: „Verlangt vom Kino nicht zu retten, woran die Theologie gescheitert ist. Beantwortet nicht vorschnell die Fragen, die die Filmkunst stellt. Deutet nichts in sie hinein. Befreit euch von euren mitgebrachten Vorstellungen, lasst euch treffen von den Bildern, die ihr seht. Und nutzt den unvergleichlichen Augenblick – wenn das Licht angeht – für Gespräche, wie sie sonst nirgends stattfinden.“ https://www.theomag.de/114/hgs01.htm

[3] Panofsky, Dora; Panofsky, Erwin; Krumme, Peter D. (1992): Die Büchse der Pandora. Bedeutungswandel eines mythischen Symbols. Frankfurt/Main.

[4] Vgl. dazu Renger, Almut-Barbara (Hg.) (2002): Mythos Pandora. Texte von Hesiod bis Sloterdijk. Leipzig.

[5] Hesiod (1996): Werke und Tage. Griechisch/Deutsch. Hg. v. Otto Schönberger. Stuttgart.

[9] Der im Deutschen nicht unübliche Gebrauch der Formel „Büchse der Pandora“ geht auf eine Fehlübersetzung durch Erasmus von Rotterdam zurück: „Dora und Erwin Panofsky gelang 1956 der Nachweis, dass das Wort Büchse aus einem Übersetzungsfehler Erasmus von Rotterdams bei der Übertragung des griechischen Textes ins Lateinische stamme.“ https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCchse_der_Pandora

[10] Übersetzung Bibel in gerechter Sprache

[11] Theognis; Binder, Wilhelm (1859): Die Elegien des Theognis. Deutsch im Versmaße der Urschriften. Stuttgart. S. 62. (Verse 1133 bis 1138)

[13] E. Pandofsky / D. Mosse [1965]: Pandora‘s box. Changing Aspects of a Mythical Symbol, 2. Aufl. New York, S. 66, Abb. 32.

[14] Aesop: Zeus and the Jar full of Good Things, Perry Index 312 (Ben E. Perry: Aesopica. A series of texts relating to Aesop or ascribed to him or closely connected with the literary tradition that bears his name. Collected and critically edited, in part translated from oriental languages, with a commentary and historical essay. I: Greek and Latins texts. Urbana, III. 1952).

[15] Der Kupferstich „miseria honorata“ illustriert ein Schmähgedicht von Achille Bocchi (1488-1562) auf Marcantonio Flaminio, der als Dichter in der Römischen Kurie zunächst Karriere machte, dort jedoch – wie Epimetheus – von zahlreichen „Teufeln“ umgeben nur in Schwierigkeiten und schließlich ins Gefängnis kam, so dass davon am Ende nichts blieb als eine miseria honorata; in: Ancillis Bocchii Bonon. Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas serio ludebat, libri quinque, 1574. Vgl. E. Pandofsky / D. Mosse: Pandora‘s box, S. 96, Abb. 39.

[17] „Tagtraum in symbolischer Gestalt: Lade der Pandora; das gebliebene Gut“; in: Bloch, Ernst (1980): Das Prinzip Hoffnung. 7. Aufl. Frankfurt a. M. S. 387ff.

[18] Die erste, die auf ein mögliches Missverständnis der ursprünglichen Erzählung von Pandora aufmerksam machte und die Verbindung zu den Vegetationsfesten, den Anthesterien, herstellte und damit eine „heilende“ Rolle Pandoras aufzeigte, war die Gräzistin Jane Ellen Harrison (1850-1928) in ihrem Essay „Pandora‘s Box“, in: The Journal of Hellenic Studies, Vol. 20, Cambridge 1900, p. 99-114. Vgl. dazu auch Thomas Gail (2009): Healing Pandora. The Restoration of Hope and Abundance, North Atlantic Books, USA, S. 64ff.

[20] Marion Hövelmeyer (2007): Pandoras Büchse. Konfigurationen von Körper und Kreativität. Dekonstruktionensanalysen zur Art Brut-Künstlerin Ursula Schultze-Bluhm, Bielefeld, S. 98.

[22] Von der Breite der Kamera könnte es freilich auch ein 16 mm sein.

[25] Hans. D. Baumann (1989): Horror. Die Lust am Grauen. Weinheim, S. 109.

[26] Wenn mir diese kalauernde Anspielung auf die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) mit ihrem Hit „Ba-Ba—Banküberfall“ erlaubt ist. Dort lautet der Refrain gut protestantisch: Das Böse ist immer und überall!

[27] Herrmann, Jörg (2002): Sinnmaschine Kino. Sinndeutung und Religion im populären Film: Gütersloher Verlagshaus.

[28] Herrmann, Jörg (2007): Medienerfahrung und Religion. Eine empirisch-qualitative Studie zur Medienreligion: Vandenhoeck & Ruprecht.

[29] Renger, Almut-Barbara, Seitenblick: Von Cyberspace und Töpferscheibe; in: dies., Mythos Pandora, a.a.O., S. 16f.

[31] Winkler, Willi (2002): Kino. Kleine Philosophie der Passionen. München.

[32] Jörg Herrmann, Medienerfahrung, a.a.O., S. 136.