Kirchenkritik |

|

Im Juni 2018 schrieb ein Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland an den Herausgeber dieser Zeitschrift, ihm ginge diese links-populistische Empörungsrhetorik a la tà katoptrizómena inzwischen gehörig auf die Nerven. Maßlos sei deren Kritik und die Würde der kritisierten Menschen werde nicht geachtet. Darin sei das Magazin strukturell der Publizistik der AfD vergleichbar. Konkrete Belege für diesen Vorwurf wurden nicht genannt, es blieb beim Pauschalen. Es war nicht das erste Mal, dass Kirchenfunktionäre, die das Magazin kritisiert hatte, sich so äußern. Auf den oberen Kirchenetagen ist man bei Kritik sehr empfindlich, diese Erfahrung macht nicht nur das Magazin für Theologie und Ästhetik als Presseorgan, auch andere Redaktionen wie etwa die der ZEIT wissen davon zu berichten. Nun sollte jedem Gebildeten auffallen, dass zwischen der zweifellos scharfen Kritik, die dieses Magazin ab und an äußert, und den argumentationslosen Parolen der AfD Welten liegen – nicht nur politisch. Wer das auf einer Ebene verortet, versteht überhaupt nichts von der Geschichte der Kritik und schon gar nichts von Intellektualität. Gibt es ein Recht auf Affirmation?

Das schrieben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer 1944 in der Vorrede zur Dialektik der Aufklärung. Nun kann man lange darüber nachdenken, welche Formen die Kritik der Wissenschaftler, der Intellektuellen und der Journalisten annehmen kann, annehmen darf oder sogar annehmen muss. Und man kann fragen, wann eine Institution das Recht hat, nicht nur kritisiert zu werden, sondern auch positive Entwürfe geliefert zu bekommen. Frei nach Johannes 20, 29: Selig sind die, die nicht kritisieren, sondern glauben. Wir erinnern uns: Auch das hatten Funktionäre der EKD, dieser Verwaltungseinheit der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, im Reformationsjahr 2017 eingeklagt, dass die Theologen an den Universitäten nicht nur am Reformationsjubiläum herummäkeln sollten, sondern positiv zur Gestaltung beitragen möchten:

Beklagt wurde dabei nicht, dass sich die Theologen nicht mit dem Reformationsjubiläum beschäftigen würden – das taten sie ja ausreichend und vielen gewichtigen Publikationen, sondern vor allem, dass sie es kritisch taten, statt es sozusagen zum eigenen Anliegen zu machen. Zum eigenen Anliegen machen meinte aber letztlich, dass sie in den Jubelchor der Feiernden einstimmen sollten.

Hat sie das? Sicher muss sie eine Interpretation des Glaubens liefern, aber eine „konstruktive Interpretation“? Konstruktiv ist hier als Gegenteil von kritisch gemeint, gedacht ist an Begriffe wie aufbauend, positiv, affirmativ. Lyotard hätte dazu gesagt:

Ja, das ist es. Denn die Forderung nach konstruktiver Mitarbeit hat auch eine Schattenseite. Wer nicht konstruktiv mitarbeitet, wird abgestraft, weil er nicht positiv ist, nicht gestaltend. Aus der Sicht der Kritisierten (in diesem Fall: der Verwaltungseinheit EKD und ihren Funktionären) ist das vielleicht verständlich, aber es ist nicht in sich plausibel. Dazu reicht ein Blick auf den Bereich der Kultur: Kein Kulturkritiker muss es wirklich besser machen als der oder das von ihm Kritisierte. Es reicht, mit nachvollziehbaren Gründen bzw. Argumenten auf Missstände hinzuweisen. Kein Kulturtheoretiker muss das sein, was Kirchenvertreter und Politikfunktionäre in alter nationalsozialistischer Terminologie „Kulturschaffender“ nennen würden. Es ist geradezu Sinn und Funktionsweise von Kritik und Wissenschaft, zwischen sich und dem betrachteten Gegenstand eine Distanz zu wahren. Sonst kann man nicht mehr unbefangen urteilen. Freilich treibt auch den Kulturkritiker ein Ideal an, ein Begriff von dem, was im kritisierten Bereich zu leisten wäre. Aber in der in der Neuzeit ausdifferenzierten Aufgabenverteilung kommt ihm eben die Aufgabe der kritischen Begleitung zu. Es gehört zur fatalen geistesgeschichtlichen Tradition Deutschlands, dass bei uns Kritik immer gleich negativ konnotiert wird. Das ist sie aber sui generis nicht. Ganz im Gegenteil, sie dient der Aufklärung und der Entwicklung der Gesellschaft, der Wissenschaft und auch einer Institution. Und dennoch: ein katholischer Freund, dem ich von den Überlegungen zu diesem Artikel erzählte, fragte sofort kritisch nach, ob denn nicht eine gewisse Plausibilität hinter der Forderung nach einem positiven Grundverhältnis der akademischen Theologie zur Kirche läge. Wäre die akademische Theologie nicht der Förderung, wenn nicht der Kirche, so doch des christlichen Glaubens verpflichtet? Und käme das nicht in der Zustimmungspflichtigkeit zu den Lehrberufungen durch die Kirche zum Ausdruck? Ich habe dem zwar spontan widersprochen, bin mir aber keinesfalls sicher. Die Entscheidung, sich einem Themengebiet zuzuwenden, ist ja zunächst von einem positiven Grundimpuls getragen. Man wird Theologe, weil einen die Theologie interessiert, man wird Kulturwissenschaftler, weil die Gesamtheit der Kultur ein aufregendes Explorationsfeld ist. Rekursiv ergeben sich m.E. dadurch keine Verpflichtungen. Ich kann vielleicht noch verstehen, wenn Kirchenleitungen manche Professoren nicht für kircheninterne Prüfungen zulassen, weil sie ihren Lehren nicht zustimmen, aber jeden Schritt darüber hinaus bis hin zum „nihil obstat“ kann ich kaum nachvollziehen. Die Theologie als kritische Instanz

Wie Bogner darlegt, gibt es traditionell die „linke Kirchenkritik“, die vor allem das kirchliche Handeln angesichts der politischen und sozialen Herausforderungen in den Blick nimmt. Seit einiger Zeit gibt es aber auch die „rechte Kirchenkritik“, die der Kirche Zeitgeistanpassung und mangelnde Frömmigkeit vorwirft. Aber, darauf weist Bogner hin, es gibt eben auch die Kirchenkritik aus der Mitte, die nicht zuletzt von den engagierten Verbandsmitgliedern und Gremienangehörigen geäußert wird.

Zur weiterhin unkomfortablen Lage der Kirchenkritiker von innen schreibt Bogner:

Meine Erfahrung ist es sogar, dass die von der Kirche wahrgenommene „Widerspenstigkeit“ der Kirchenkritiker schnell pathologisiert wird und Begriffe „durchgedreht“ oder „nicht mehr ernst zu nehmen“ fallen. Hier haben kirchliche Strukturen oft noch einen sektenartigen Charakter.

Ludwig XIV. gilt historisch als anekdotisches Beispiel dafür, dass die nicht wahrgenommene Kritik zum Ende einer Institution führen kann. Und manche Kirchenleitung gebärdet sich bis in die Gegenwart wie der Sonnenkönig.

Die Presse als kritische Instanz

Noch etwas ganz anderes ist es, wenn es um die Presse und die Kirche geht. Ja, wir sind alle genervt von Magazinen, die seit Jahrzehnten Weihnacht für Weihnacht, Ostern für Ostern das Ende des Christentums verkünd(ig)en. Das stammt noch aus jenen presse-pubertären Zeiten, in denen Religionskritik ein Emanzipationsnachweis sein sollte. Man erinnert sich an Schulzeiten, als einige durch kesse religionskritische Sprüche unbedingt auffallen wollten. Aber Religionskritik in diesem primitiven Sinn (der lange Zeit den SPIEGEL charakterisierte) hat sich eigentlich selbst überholt. Das sollten auch Kirchenvertreter wissen und weniger nervös reagieren.

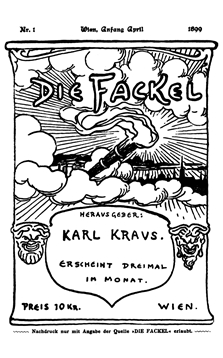

Tà katoptrizómena, das Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik hat sich von Anfang an als kirchenkritisches Magazin begriffen. Zum einen, weil es das überlieferte Fachmagazin Kunst und Kirche als nicht mehr zeitgemäß empfand (und nicht ahnen konnte, dass es irgendwann ganz dem Zeitgeist geopfert werden würde) und im Wandel der Zeiten ein Crossover von Hochkultur und Unterhaltungskultur angemessen empfand. Zum anderen, weil historische Vorbilder wie etwa die Fackel, aber auch das bis heute existierende Onlinemagazin telepolis mit Florian Rötzer eine kritische Durchleuchtung der Kultur und der Gesellschaft attraktiv erscheinen ließ – und die Sparte der kulturell ambitionierten Kirchenkritik online noch nicht besetzt war. Deshalb an dieser Stelle eine kurze Erinnerung:

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/115/am636.htm |

Der Moraltheologe Daniel Bogner von der Universität Fribourg hat sich 2014 in der Herder Korrespondenz mit der unkomfortablen Lage von Kirchenkritikern auseinandergesetzt.

Der Moraltheologe Daniel Bogner von der Universität Fribourg hat sich 2014 in der Herder Korrespondenz mit der unkomfortablen Lage von Kirchenkritikern auseinandergesetzt. Dabei, auch das macht Bogner deutlich, hängt letztlich das Überleben der Institutionen von der Wahrnehmung der Kritik ab:

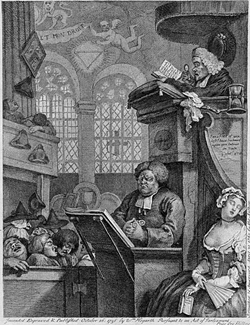

Dabei, auch das macht Bogner deutlich, hängt letztlich das Überleben der Institutionen von der Wahrnehmung der Kritik ab: Es besteht also ein vitales Interesse der Kirche an einer Kritik von innen und von außen. Und dabei muss man nicht einmal zwischen guter und schlechter Kritik unterscheiden – die ja schnell zu einem Geschmacksurteil würde. Auch die zugespitzte Satire in den Karikaturen des 19. Jahrhunderts, die gegenüber der Kirche und den Klerikern sicher nicht wohlwollend war, war dennoch ein guter Indikator dafür, was in der Kirche schieflief.

Es besteht also ein vitales Interesse der Kirche an einer Kritik von innen und von außen. Und dabei muss man nicht einmal zwischen guter und schlechter Kritik unterscheiden – die ja schnell zu einem Geschmacksurteil würde. Auch die zugespitzte Satire in den Karikaturen des 19. Jahrhunderts, die gegenüber der Kirche und den Klerikern sicher nicht wohlwollend war, war dennoch ein guter Indikator dafür, was in der Kirche schieflief. Etwas anderes ist aber das grundsätzliche Verhältnis zur Presse. Wolfgang Vögele hat in diesem Heft auf das interessante Phänomen hingewiesen, dass man zwar einerseits an der Theologie spart, andererseits aber die Öffentlichkeitsarbeit ausbaut. Das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass kirchenleitende Personen die Presse als eine zu steuernde und zu beeinflussende Größe verstehen. Und ich befürchte, dass das, was wir gerade in Österreich erlebt haben, dass Regierende die Presse je nach deren Haltung mit Informationen versorgen, binnenkirchlich gang und gäbe ist. Das Magazin für Theologie und Ästhetik als Kulturmagazin bekommt keine Informationen von der EKD oder den Kulturbüros. Nur die Evangelischen und Katholischen Akademien versorgen uns regelmäßig mit Material. Kaum jemand in der EKD nimmt die Presse als Vierte Gewalt, vierte Macht oder publikative Gewalt wahr. Sie wird eher als ein Kommunikationsmedium begriffen, um die Botschaft unter das Volk zu bringen. In diesem Sinne ist die Kirche von einem universalen, sich in einem durch und durch funktionalen Denken äußernden Verblendungszusammenhang charakterisiert. Wenn sie an Presse denkt, dann an eigene Publikationen, mit deren Hilfe sie ihre Haltung kommunizieren und verbreiten kann. Nur dass das überhaupt nicht funktioniert.

Etwas anderes ist aber das grundsätzliche Verhältnis zur Presse. Wolfgang Vögele hat in diesem Heft auf das interessante Phänomen hingewiesen, dass man zwar einerseits an der Theologie spart, andererseits aber die Öffentlichkeitsarbeit ausbaut. Das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass kirchenleitende Personen die Presse als eine zu steuernde und zu beeinflussende Größe verstehen. Und ich befürchte, dass das, was wir gerade in Österreich erlebt haben, dass Regierende die Presse je nach deren Haltung mit Informationen versorgen, binnenkirchlich gang und gäbe ist. Das Magazin für Theologie und Ästhetik als Kulturmagazin bekommt keine Informationen von der EKD oder den Kulturbüros. Nur die Evangelischen und Katholischen Akademien versorgen uns regelmäßig mit Material. Kaum jemand in der EKD nimmt die Presse als Vierte Gewalt, vierte Macht oder publikative Gewalt wahr. Sie wird eher als ein Kommunikationsmedium begriffen, um die Botschaft unter das Volk zu bringen. In diesem Sinne ist die Kirche von einem universalen, sich in einem durch und durch funktionalen Denken äußernden Verblendungszusammenhang charakterisiert. Wenn sie an Presse denkt, dann an eigene Publikationen, mit deren Hilfe sie ihre Haltung kommunizieren und verbreiten kann. Nur dass das überhaupt nicht funktioniert. Die Fackel von Karl Kraus

Die Fackel von Karl Kraus