Kirchenkritik |

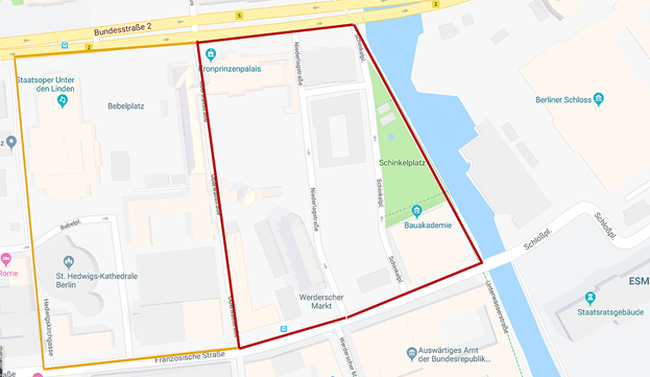

SCHAU – DAU – GAUNotwendige Notizen zu Kunst und KircheAndreas Mertin Das Projekt „D A U“ …Wenn diese Notizen publiziert werden, ist die zentrale Entscheidung in Berlin schon gefallen. Die Entscheidung darüber, ob das Kunstprojekt „DAU“ in Berlin stattfinden kann oder nicht. Wie immer die Entscheidung am 28. September aussehen wird, es ist ein trauriges Kapitel in der Beziehung von Kunst und Kirche. In Berlin, das wissen wir seit über 100 Jahren, ist die Beziehung von Kunst und Kirche immer spannungsreich und konfliktbeladen. Normal war sie eigentlich nie. Vielleicht zu Zeiten, als der Evangelische Kunstdienst noch existierte, aber auch da kann man seine Zweifel haben. Aktuell plant der russische Filmregisseur Ilya Khrzhanovsky eine ‚immersive Großinstallation‘ im Rahmen der Berliner Festspiele vom 12. Oktober bis zum 9. November. Diese Installation beinhaltet eine Replik der Berliner Mauer um ein festgelegtes Terrain – und zwar ein solches, in dem die Mauer nie stand. Das macht den fiktionalen Charakter des Ganzen deutlich. In diesem Karree soll für die Dauer eines Monates ein geschlossener Staat simuliert werden. Um das Karree zu betreten, benötigt man Visa und muss sich einer Befragungssimulation unterziehen. Im Karree werden Filme von Ilya Khrzhanovsky aufgeführt. Die Länge der geplanten Replik-Mauer umfasst etwa 780 Meter, der umschlossene Bereich 3,77 ha. Zum Vergleich: die Berliner Mauer umfasste 156 km, davon 112 km Beton- und Steinmauern. Wer das geplante „Modell“ betreten will, muss Visagebühren zahlen und darf dann den Bezirk betreten. Es ist ein temporäres Projekt, d.h. nach dem Ende der Festspiele wird es wieder abgebaut. Das Terrain ist nun insofern heikel, als es nicht irgendwo in der Pampa oder in Babelsberg liegt, sondern im Zentrum des Zentrums von Berlin, direkt neben dem Gendarmenmarkt. Ursprünglich war das Ganze sogar größer geplant, inzwischen musste man einige Abstriche machen. Aktuell schließt die Installation das Kronprinzenpalais, die Alte Kommandantur, die Bauakademie und Schinkels Friedrichswerdersche Kirche ein. In der ursprünglichen Version sollte die Staatsoper, die Hedwigskathedrale und die die Barenboim-Said-Akademie Teil der Installation sein.

Sehr schnell hatte es nach dem Bekanntwerden der Pläne Proteste gegeben. Diese bezogen sich einerseits, durchaus nachvollziehbar, auf den formalen Ablauf der Bekanntgabe, Genehmigung und Durchführung des Projekts. Unbestritten sind hier elementare Fehler geschehen. Es ist ein Kommunikations-GAU, der der Sache selbst nicht förderlich ist. Es kann nicht sein, dass Kunstprojekte einen privilegierten Status in öffentlichen Genehmigungsverfahren beanspruchen. Sie unterliegen den gleichen behördlichen Prozeduren wie auch andere Projekte von Institutionen und Bürgern. Und natürlich müssen alle Betroffenen frühzeitig informiert und um Zustimmung gebeten werden. Das ist hier offenkundig nicht (immer) geschehen. Das nenne ich dilettantisch. Als Betroffener würde ich hier fordern, dass ich durch das geplante Objekt keine Einbußen und unzumutbare Handikaps erfahre. Nun formuliert sich der Protest aber nicht nur in formaler Hinsicht, sondern auch auf inhaltlicher Ebene. Und hier wird es interessant, denn es wird auf die Inhalte von Kunst direkt Zugriff genommen. Die inhaltliche Argumentation ist daher sehr zweischneidig. Vorab sei aber noch einmal betont: es geht um ein Projekt von vier Wochen Dauer. Mehr nicht. Einige kulturell Engagierte protestierten in einem offenen Brief, „sie wollten keine Mauer mehr sehen“. Zu den Protestierenden gehören u.a. Lea Rosh, Wibke Bruhns, Michael Cullen. Das finde ich nun eine überaus unglückliche Begründung. Es nutzt sozialpsychologische Argumente. Man könne es Opfern nicht zumuten, die Umstände des Leidens noch einmal zu durchleben. Letztlich würde es aber bedeuten, dass keinerlei fiktionalisierte Wiederholung von grauenhaften Ereignissen möglich wäre. Kann das sinnvoll sein? Ja, ich will auch kein Auschwitz mehr sehen, aber dennoch halte ich Kunstinstallationen und Filme über Auschwitz für unentbehrlich. Die fiktionale Durcharbeitung eines entsetzlichen Geschehens ist, um auf Adornos berühmtes Diktum anzuspielen, vielleicht niemals angemessen (immer auf der Grenze zur Eventisierung), aber eben unvermeidlich.

Die fiktionalisierte Durcharbeitung, und sei es wie in Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ ist ein elementares und zu verteidigendes Recht der Kunst und der Kultur. Das dann doch geschmäcklerisch zu nennende „Das will ich aber nicht mehr sehen“ ist nur eine Unmutsäußerung. Wer kategorial nicht zwischen der Fiktionalisierung und dem Ereignis selbst unterscheiden kann, hat von Kunst und Kultur nichts verstanden. Die dabei zu lesende Aufforderung, die Mauer doch lieber in Putins Russland aufzuführen, ist reaktionär durch und durch. „Dann geh doch rüber“ hallt einem nach 40 Jahren immer noch in den Ohren. Es war damals falsch und ist es heute. Dass ausgerechnet Lea Rosh bei diesem Verdrängungsspiel mitmacht, enttäuscht mich. Es gibt Hundertausende in Deutschland, die exakt dieselben Worte bei dem von ihr mit initiierten und getragenen Holocaust-Mahnmal geäußert haben. Björn Höcke hat Ähnliches jüngst wiederholt: Das Mahnmal will er nicht sehen. Erinnerung ist aber, wie schon der Film „Nacht und Nebel“ aus dem Jahr 1955 zeigt, ohne Konfrontation mit Bildern kaum zu haben. Zur Vergegenwärtigung gehört die Inszenierung. Insofern – selbst wenn man einräumt, es sei eine Zumutung für die, die unter der Mauer gelitten haben – sollte DAU für die kurze Dauer seiner Inszenierung tolerierbar sein. Wenn die Kritiker nun aber ein Kunsturteil abgeben wollten, liefe dessen Vollzug aber nicht auf Kritik, sondern auf Verhinderung eines Kunstwerks hinaus. Das wäre barbarisch. … und die Evangelische KircheIm umschlossenen Areal, und das ist der eigentliche Anlass meines Textes, liegt nun auch die Friedrichswerdersche Kirche, hier noch im „alten Zustand“ von 2012, wenn auch die Baugrube als Ursache der danach eintretenden Katastrophen im Hintergrund schon sichtbar ist.

Der Einfachheit halber zitiere ich zur Kirche kurz die einleitenden Notizen des entsprechenden Wikipedia-Artikels:

Also halten wir fest: nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche als Gottesdienstraum nicht mehr genutzt, sie war Ruine, nach dem Wiederaufbau wurde sie als Ausstellungsraum genutzt. Seit 2012 ist durch fahrlässig verursachte Bauschäden auch das nicht mehr möglich. Pächter der Kirche ist die Nationalgalerie.

Die Berliner Festspiel-Leitung hatte nun, wie sich aktuell herausstellt, im Vorfeld durchaus die Pächter der Kirche, nicht aber die Kirchengemeinde als Eigentümer der Kirche um Zustimmung und Genehmigung zu ihrer Umbauung des Areals mit einer Mauer-Replik ersucht. Das ist ein Skandal, der als solcher auch benannt werden muss. Das geht so nicht! Die Kirchengemeinde hat alles Recht der Welt, sich übergangen zu fühlen und zu protestieren. Das ist eine simple Frage des Respekts. Sie muss dagegen protestieren, dass die Sanierungsmaßnahmen an der Friedrichwerderschen Kirche für mehr als einen Monat behindert werden. Hier steht nicht nur Kunst gegen Eigentumsrecht, sondern im größeren Zusammenhang betrachtet – Kunst gegen Kunst. Das geht nur in enger Absprache. Die Zustimmung oder Ablehnung zur Unterzeichnung des Einverständnisses zum Kunstprojekt kann nun aber m.E. nicht von der Zustimmung oder Ablehnung der Inhalte des Kunstprojektes abhängig gemacht werden. Die Kirchengemeinde, die zurzeit die Kirche baulich retten lässt, hat das Recht und die Pflicht darauf zu achten, dass die notwendigen Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Dieses Recht sollte sie – in aller Verantwortung gegenüber der zeitgenössischen Kultur – auch wahrnehmen. Aus einigen Äußerungen von Kirchenvertretern, die auch in der überregionalen Presse zitiert werden, geht aber hervor, dass sie diesen Prozess der Zustimmung oder Ablehnung als Instrument einer inhaltlichen Bewertung des künstlerischen Projektes selbst nutzen wollen. So lese ich, einige Kirchenvertreter fragten sich, ob das Projekt überhaupt „Kunst“ sei oder ob es nicht in die Moralpädagogik gehöre. Nun wird man den Kunstcharakter schlecht bestreiten können, denn das Projekt wird von einer etablierten Kunstinstitution eingebracht [Die Berliner Festspiele organisieren und realisieren ganzjährig eine Vielzahl von eigenständigen Festivals sowie Ausstellungen und Einzelveranstaltungen in den Bereichen Musik, Theater, Performance, Tanz, Literatur und Bildender Kunst. (Wikipedia)]. Nun muss man nicht alles gut finden, was eine Kunstinstitution einbringt, wenn aber selbst Komiker und Rapper sich auf die Kunstfreiheit beziehen dürfen, sollte das einer renommierten Institution wie der Leitung der Berliner Festspiele nur billig sein. Man mag Probleme mit der (Rezeption der) so eingebrachten Kunst haben, kann aber kaum ihren Kunstcharakter in Frage stellen. Sonst landen wir nur noch bei Geschmacksurteilen und dem gesunden Volksempfinden.

Kirchenfunktionäre sind nun seit der Aufklärung Gott sei Dank keine Instanzen mehr, die über den Kunstcharakter eines Projekts befinden könnten. Davon hat sich die Kunst befreit. Aber Kirchenvertreter versuchen das Spiel der Begrenzung der Kunst immer wieder. Dennoch: Nähme man dieses absurde Argument mit der Moralpädagogik (wer nutzt diesen Begriff heute eigentlich noch?) einmal auch nur für einen Augenblick ernst, dann fragt man sich doch, was das überhaupt für ein Argument ist: Dieses Kunstprojekt wirkt mir moralisch? Wenn das Projekt (nur) Teil der ethischen Erziehung und Bildung nach den beiden Diktaturen 1933-1945 und 1945-1990 wäre, was spräche dagegen, es durchzuführen? Wollen wir denn keine anti-totalitäre Aufklärung und Erziehung mehr? Ja mehr noch: Ist es heute verboten, die Schaubühne als eine moralische Anstalt zu betrachten, wie es Friedrich Schiller 1784 vorgeschlagen hat? In mir entsteht das unmittelbare Gefühl, da kennt sich jemand mit der deutschen Kulturgeschichte nicht aus. Vielleicht darf man noch einmal die drei zentralen Punkt von Schiller in Erinnerung bringen:

Was also spricht dagegen, wenn man einmal den Einwand des Kirchenvertreters aufgreifen würde, aus vollem Herzen für das Projekt zu sein? All das, was Schiller für die Schaubühne als moralische (heute würden wir eher sagen: ethische) Anstalt voraussetzt und fordert, trifft doch beim vorgeschlagenen Projekt „DAU“ zu! Es ist moralisch, insoweit es den Schrecken geschlossener Systeme vor Augen führt, es ist gesellschaftspolitisch und aufklärerisch, insoweit es das in einem Land tut, dass sich gerade wieder auf Faschismus und DDR-Nostalgie hinbewegt und es ist ästhetisch, indem es das in einem Modus der Fiktion tut. Was will man mehr? Im Folgenden verwechselt der Kirchenvertreter den Gegenstand der ästhetischen Bearbeitung mit der Bearbeitung selbst. Die ästhetische Bearbeitung der Berliner Mauer ist nicht die Berliner Mauer, so wie der Film „Nacht und Nebel“ von 1955 nicht Auschwitz ist. Das sind Unterscheidungen, die in der Kirche sehr häufig nicht getroffen werden, weil hier Kunst immer im Sinne von Symbolisierung und Illustration begriffen wird. Wolfgang Hubers Protest gegen die Berliner Inszenierung von Idomeneo 2006 und Margit Käßmanns Protest gegen Madonnas Kreuzigungsgestus beim Konzert in Hannover im gleichen Jahr zeugen von diesem kulturellen Unverständnis.

Und sich schließlich bei einem Projekt, das im Herzen West-Berlins stattfindet, exklusiv auf die Bürgerrechtsbewegung im Osten der Republik zu berufen („Die Mauer muss weg“), ist vollends absurd. Vielleicht sollten sich unsere Kirchenvertreter in derselben Logik einmal mit der Geschichte der Beihilfe zur Kunstvernichtung durch die Evangelische Kirche in den Zeiten des Nationalsozialismus beschäftigen. Es ist eben nicht nur 30 Jahre her, dass Bürgerrechtler riefen „Die Mauer muss weg“, sondern auch 80 Jahre her, dass der Kunstdienst der Evangelischen Kirche in Berlin dabei mithalf, entartete Kunst zu verscherbeln und zu vernichten: „Diese Kunst muss weg!“ bzw. „Diese Kunst sollte gar nicht erst produziert werden!“ Es mag sein, dass die Kirche im konkreten Fall in die Fußstapfen der DDR-Bürgerrechtler treten möchte, hier tritt sie aber zugleich in die Fußstapfen von „Hitlers frommen Bilderstürmern“ (Hans Prolingheuer). Das ist ein kultureller GAU. Der wahre Skandal, da sind wir uns wiederum einig, ist die Verschandelung der Berliner Mitte durch Immobilienspekulanten rund um die Friedrichwerdersche Kirche. Man hätte das Projekt DAU durchaus seitens der Kirchengemeinde nutzen können, um auf den städtebaulichen GAU rund um die Kirche aufmerksam zu machen. Es tut einem im Herzen weh, wenn man Bilder von 2010 mit denen in der Gegenwart vergleicht. Ästhetisch ist es ein Verbrechen, das dort vollzogen wird. Aber das hat nichts, rein gar nichts mit einer temporären Installation während der Berliner Festspiele zu tun. Wie immer die Entscheidung am 28. September ausgefallen ist – ein kultureller Schaden für die Kirche bleibt. P.S. VertagtSchneller als erwartet hat die Baubehörde in Berlin nun ihre Entscheidung getroffen. Sie lässt, wie am 21. September berichtet wird, aus formalen baurechtlichen Gründen das Projekt nicht zu. Das ist insofern nachvollziehbar, als dass sechs Wochen für einen Genehmigungsprozess tatsächlich eine Zumutung sind. Die Schuld für die Absage geht nun voll und ganz zu Lasten des Veranstalters. Für das Projekt ist es schade und es bleibt zu hoffen, dass es in nächster Zeit nachgeholt wird – andere Teile werden ja in London und Paris realisiert. Dann muss sich zeigen, wie kunstaffin und wie kulturoffen die Evangelische Kirche in Deutschland ist. Denn zuvor war bekannt geworden, dass die Gemeinde als Eigentümerin der Friedrichwerderschen Kirche bereits am Donnerstag, den 20.09.2018 beschlossen hat, ihre Zustimmung nicht zu erteilen. Ich hoffe, dass geschah wie bei der Stadt aus formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen. Wenn es nur um das Formale geht, kann die Kirchengemeinde für den Fall, dass ihren Sorgen Rechnung getragen wird, ja dem Projekt zustimmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht dazu kommen. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/115/am641.htm |

Wer dann die Kunst der Gegenwart mit den Immobilienhaien des neoliberalen Kapitalismus vergleicht, wie es der Kirchenvertreter nun fast schon bösartig tut („rücksichtslose Nachbarschaftsprojekte“), hat den Bereich der seriösen Argumentation lange hinter sich gelassen. Auf dieser strukturellen Ebene kann man auch den Hundebesitzer, der sein Tier vor der Friedrichswerderschen Kirche kacken lässt, auf eine Ebene mit Immobilienhaien bringen: alles rücksichtslose Nachbarschaft. Das kann ich nicht ernst nehmen.

Wer dann die Kunst der Gegenwart mit den Immobilienhaien des neoliberalen Kapitalismus vergleicht, wie es der Kirchenvertreter nun fast schon bösartig tut („rücksichtslose Nachbarschaftsprojekte“), hat den Bereich der seriösen Argumentation lange hinter sich gelassen. Auf dieser strukturellen Ebene kann man auch den Hundebesitzer, der sein Tier vor der Friedrichswerderschen Kirche kacken lässt, auf eine Ebene mit Immobilienhaien bringen: alles rücksichtslose Nachbarschaft. Das kann ich nicht ernst nehmen.