Tagebücher |

Nachrichten aus dem Grandhotel AbgrundEin DigestifAndreas Mertin Mein ironischer Text über das Werbeheft chrismon special im letzten theomag ist auf viel Zustimmung, aber auch deutliche Kritik gestoßen. Die Kritik bezieht sich vor allem darauf, dass ein allzu rigides ethisches Regiment in Sachen Werbung die kirchliche Publizistik unmöglich machen würde. Dann könnten, so meinte ein Kollege, nur noch ehrenamtliche Fanzines erscheinen. Nun bin ich sicher kein Fan von ehrenamtlichen Fanzines. Aber ich glaube, dass die Konsequenz gar nicht in diese Richtung geht, denn die Alternative lautet nicht: Werbung oder keine Werbung. Die Frage ist: wie viel und welche Werbung. Und im konkreten Fall bin ich nicht der Meinung des Korintherbriefes: «Alles ist mir erlaubt» (1. Kor. 6, 12). Nein, nicht alles ist mir – als evangelischem Publizisten – erlaubt, auch wenn es mir nützt.

Ich möchte nur nicht, dass fast die Hälfte einer kirchlichen Broschüre oder einer Zeitschrift aus Werbung besteht, weil ich dann den Eindruck bekomme, der Rest des Blattes diene nur dazu, Aufmerksamkeit für die Werbung zu generieren. Es darf nicht dazu kommen, dass (kirchlicher) Journalismus nur noch ein Treibmittel für den Turbo-Kapitalismus ist.

Einmal angenommen, eine kirchliche Zeitschrift macht sich – was ich doch hoffe – den gemeinsamen Lernweg christlicher Kirchen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu eigen. Muss sie sich dann nicht fragen, ob sie es damit vereinbaren kann, dass in ihrem Magazin die schlimmsten Umweltsünder Werbung für weitere Umweltsünden machen? Ist diese Frage wirklich so fernliegend? Im konkreten Fall hatte ich moniert, dass das chrismon spezial zur Reformation mit Werbung überflutet war. Und ich finde, es ist ein deutlicher Unterschied, wenn man in dieser Hinsicht etwa die Zeitschrift zeitzeichen mit der Reformationsausgabe von chrismon spezial vergleicht. Es ist quasi wie Tag und Nacht. Ich will trotzdem einmal im Blick auf beide Redaktionen fragen, ob es sie nicht unangenehm berührt, wenn auf der zweiten Seite von chrismon spezial ganzseitig Werbung gemacht wird für eine Flug- und Schiffsreise zu einer der schönsten Gegenden dieser Erde und am Ende dieser Reise beileibe nicht nur diese Gegend verschmutzt zurückgelassen wird. Ist das völlig unabhängig von redaktionellen Inhalten?

Der ökologische Fußabdruck von Kreuzfahrten ist katastrophal. Man kann sagen: Kreuzfahrtschiffe vernichten die Schöpfung.

Kann man das als kirchlicher Journalist einfach außen vorlassen, weil, irgendwo muss das Geld für die Zeitschrift ja herkommen und Redaktion und Verlag sind schließlich getrennt? Dürfte dann auch für Abtreibung, Waterboarding oder Sterbehilfe großformatig Werbung gemacht werden? Weil die Werbung ja nichts mit den Inhalten zu tun hat? Ich halte das für völlig naiv. Die Werbetreibenden suchen sich chrismon aus, weil sie glauben, dass sie genau dieses Produkt der chrismon lesenden Kundschaft verkaufen können. Im Greenpeace-Magazin würden sie nicht inserieren. Das ist eben auch ein Schlag ins Gesicht evangelischer Redaktionen. Was für ein Handwerk diese befördern, will ich einmal am Beispiel der Seite 2 des chrismon spezial beleuchten. Konkret wird in chrismon spezial für eine Reise nach Alaska geworben, die zum einen drei Flüge enthält (Deutschland – Toronto / Toronto – Calgary / Vancouver – Deutschland) und eine Woche im Kreuzfahrtschiff MS Nieuw Amsterdam, das auf der NABU-Liste zu den umweltschädlichen Schiffen gezählt wird, weil es sowohl auf Schweröl setzt als auch auf Filter verzichtet.[3]

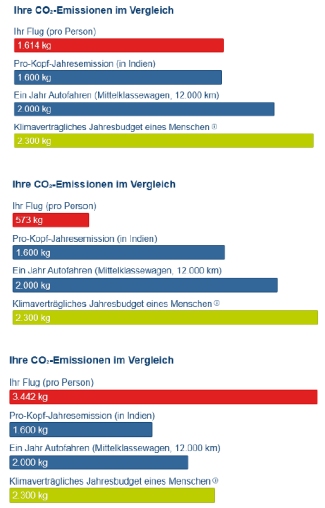

Aber es geht ja weiter, wir fliegen nach etwa 2000 km Busrundreise weiter von Toronto nach Calgary (s. Abb. 2). Das bringt noch einmal 573 kg auf die Waage und damit sind schon 2187 kg CO2 Emissionen verbraucht. Die Schöpfung dankt es uns. Bevor wir uns dem Schiff zuwenden, schnell noch der Blick auf den Rückflug. Dieses Mal geht es nicht von Toronto, sondern von Vancouver aus zurück nach Deutschland und voilà: schon haben wir 3.442 kg CO2 Emissionen mehr (s. Abb. 3). Macht Summa summarum noch vor der Kreuzfahrt 5.629 kg CO2 Emissionen. Man könnte damit mit seinem Mittelklassewagen auch fast ein Jahr lang die deutschen Innenstädte verschmutzen – wenn man 30.000 km im Jahr in der Innenstadt fährt (also 82 km am Tag).

Mit diesem einen gut dreiwöchigen Urlaub in Kanada mit Flugzeugen, Schiff und Bussen haben wir es geschafft, exakt 2/3 der Pro-Kopf-Jahresemission eines Deutschen zu verbrauchen.

Vielleicht darf man – vor allen journalistischen Wertungen - einmal ein Bild davon einblenden, welche schöne Welt da zerstört wird:

Und ja – ganz konkret: chrismon spezial trägt dazu bei, dass diese Welt zerstört wird! Und ich lasse mich nicht damit abspeisen, dass doch Redaktion und Verlag getrennt seien. Dieses fortgesetzte „Nicht ich, sondern (der Verlag / der Führer / der Vorgesetzte / der Mann, den du mir gegeben hast …)“ ist abgrundtief falsch. Die Trennung der Verantwortlichkeiten nutzt nur den Tätern. Noch der beste Journalismus kann es nicht kompensieren, wenn mit seiner Hilfe die Umwelt zugrunde gerichtet wird. Es gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein Ethos, das über das journalistische Handwerk hinaus geht. Man mag sich daran stören, dass ich ethisch argumentiere, weil es das Handwerk stört. Aber es kann doch nicht sein, dass man deshalb sich gar nicht darum kümmert, was man da macht und wessen Geschäft man da betreibt. Unbestritten, chrismon lässt auch Werbung von tui-Kreuzfahrtreisen im Heft schalten, die ökologisch etwas (aber auch nur etwas) besser aufgestellt sind. Aber das sind nur graduelle Unterschiede. Die Chefredakteurin von chrismon meint nun, ich hätte die Zielgruppe von chrismon fehlerhaft bestimmt. Nun, sie hätte als gute Journalistin die Gattung meines Textes vorab bestimmen sollen. Es war ja erkennbar eine Glosse, die Zuschreibung von chrismon an die überalterten Gottesdienstbesucher eine Ironie meinerseits und aus der Form und dem Inhalt der Werbung sekundär abgeleitet. Die faktische Zielgruppenorientierung von chrismon hatte ich ja am Ende des Artikels aus deren Selbstdarstellung zitiert. Man sollte Texte schon bis zum Ende lesen.

EpilogWas ich mir wünsche, um abschließend von der Kritik zum Positiven zu kommen, ist ein protestantisches Magazin, das es mit dem vitalen kulturellen Leben in Berlin, Hamburg, Köln oder München aufnehmen kann. Das mir nicht irgendwelche A- oder B-Promis auf roten Sofas vorführt, sondern zeigt, wie ein seiner Zeit bewusstes protestantisches Leben überhaupt möglich ist. Im gesamten kulturellen Sektor, sieht man einmal von epd-Film ab, gibt es das nicht. So sehr ich auch zeitzeichen schätze, aber es ist kein Äquivalent zum Kursbuch der 60-Jahre, dem Freibeuter der 80-Jahre oder der im letzten Heft vorgestellten jüdischen Zeitschrift Jalta. Irgendwo in Deutschland muss es doch eine vitale, kulturell ambitionierte und religiös sedimentierte Szene geben, die sich auch ihrer protestantischen Prägung bewusst ist und aus all dem zur Diskussion der Gegenwart beiträgt. Nein, nicht schon wieder ein über 60jähriger Professor der Systematischen Theologie, der nebenbei als Künstler tätig ist (die haben wir lange genug gehört), sondern eine vielleicht 1988 Geborene, die also halb so alt ist und so mobil, um über eine gestaltbare Zukunft auch in religiöser und protestantischer Perspektive nachzudenken. Dann darf ruhig dazu passende Werbung geschaltet werden. Muss aber nicht. Anmerkungen |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/117/am651.htm |

Ich möchte vorab ein Missverständnis ausräumen: Ich habe überhaupt nichts gegen Werbung, nicht in der Tageszeitung, nicht im Wochenmagazin oder auch nicht in einer Kulturzeitschrift. Ich habe gerade deshalb seinerzeit ein Buch über Werbung im Religionsunterricht geschrieben, weil Werbung eben auch interessant, ambitioniert und eine intellektuelle Herausforderung sein kann. Oliviero Toscani lässt grüßen. Die Mehrzahl der Werbung ist aber nicht interessant ("Die Werbung ist ein lächelndes Aas"), dennoch kann ich damit leben.

Ich möchte vorab ein Missverständnis ausräumen: Ich habe überhaupt nichts gegen Werbung, nicht in der Tageszeitung, nicht im Wochenmagazin oder auch nicht in einer Kulturzeitschrift. Ich habe gerade deshalb seinerzeit ein Buch über Werbung im Religionsunterricht geschrieben, weil Werbung eben auch interessant, ambitioniert und eine intellektuelle Herausforderung sein kann. Oliviero Toscani lässt grüßen. Die Mehrzahl der Werbung ist aber nicht interessant ("Die Werbung ist ein lächelndes Aas"), dennoch kann ich damit leben.  Ich meine zum anderen, dass Werbung und Redaktion selbstverständlich getrennt sein müssen (obwohl das allzu oft anders läuft), eine Redaktion sich aber dennoch kritisch fragen muss, welche Werbung eigentlich zu ihren Inhalten geschaltet wird.

Ich meine zum anderen, dass Werbung und Redaktion selbstverständlich getrennt sein müssen (obwohl das allzu oft anders läuft), eine Redaktion sich aber dennoch kritisch fragen muss, welche Werbung eigentlich zu ihren Inhalten geschaltet wird.

Beginnen wir mit dem Flug nach Toronto (s. Abb. 1). Schon bei der Landung in Toronto – zwei Flüge und eine Kreuzfahrt folgen noch – hat der Reisende 1614 kg CO2 Emissionen verbraucht. Das ist mehr als die Pro-Kopf-Jahresemission eines Menschen in Indien und mehr als 2/3 des klimaverträglichen Jahresbudgets eines Menschen.

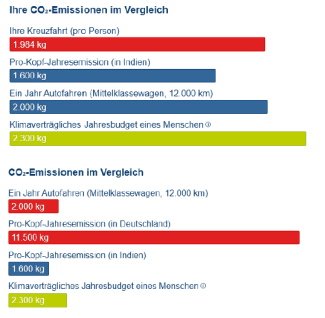

Beginnen wir mit dem Flug nach Toronto (s. Abb. 1). Schon bei der Landung in Toronto – zwei Flüge und eine Kreuzfahrt folgen noch – hat der Reisende 1614 kg CO2 Emissionen verbraucht. Das ist mehr als die Pro-Kopf-Jahresemission eines Menschen in Indien und mehr als 2/3 des klimaverträglichen Jahresbudgets eines Menschen. Bis jetzt haben wir weder die Kreuzfahrt noch die Bustouren berechnet. Das holen wir jetzt nach. Im Paket war eine Kreuzfahrt mit der MS Nieuw Amsterdam, die 2100 Passagiere beherbergt. Hierfür fallen noch mal 1984 kg CO2 Emissionen an (s. Abb. 4). Wir sind nun bei insgesamt 7613 kg CO2 Emissionen pro Person für den dreiwöchigen Ausflug nach Alaska. Am Ende schlagen wir für die 2000 km mit dem Reisebus noch einmal 87kg drauf, dann sind wir bei 7700 kg im Endergebnis. Gut, das ist mehr als das Dreifache des klimaverträglichen Jahresbudgets eines Menschen, aber man lebt ja nur einmal.

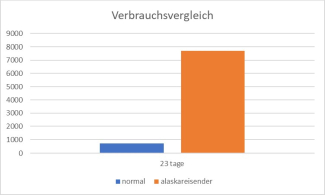

Bis jetzt haben wir weder die Kreuzfahrt noch die Bustouren berechnet. Das holen wir jetzt nach. Im Paket war eine Kreuzfahrt mit der MS Nieuw Amsterdam, die 2100 Passagiere beherbergt. Hierfür fallen noch mal 1984 kg CO2 Emissionen an (s. Abb. 4). Wir sind nun bei insgesamt 7613 kg CO2 Emissionen pro Person für den dreiwöchigen Ausflug nach Alaska. Am Ende schlagen wir für die 2000 km mit dem Reisebus noch einmal 87kg drauf, dann sind wir bei 7700 kg im Endergebnis. Gut, das ist mehr als das Dreifache des klimaverträglichen Jahresbudgets eines Menschen, aber man lebt ja nur einmal. Das ist sportlich und dafür kann man wirklich einmal Werbung machen! Normalerweise verbraucht ein Bewohner der Bundesrepublik Deutschland in 23 Tagen im Schnitt 725 kg an Co2 Emissionen, also nicht einmal ein Zehntel dessen, was in der gleichen Zeit ein Alaska-Reisender verbraucht. Wir schimpfen über Donald Trump, weil er das Klima-Abkommen aufkündigt, aber haben keine Probleme damit, wenn wir selbst dazu beitragen, das Klima zu vernichten?

Das ist sportlich und dafür kann man wirklich einmal Werbung machen! Normalerweise verbraucht ein Bewohner der Bundesrepublik Deutschland in 23 Tagen im Schnitt 725 kg an Co2 Emissionen, also nicht einmal ein Zehntel dessen, was in der gleichen Zeit ein Alaska-Reisender verbraucht. Wir schimpfen über Donald Trump, weil er das Klima-Abkommen aufkündigt, aber haben keine Probleme damit, wenn wir selbst dazu beitragen, das Klima zu vernichten?

Wenn aber, wie sie schreibt, die wahre Zielgruppe von chrismon die Schulzes und die Berbens sind, wird mir klar, warum ich so empfindlich darauf reagiere. Diese Zielgruppe braucht keine mit Millionen finanzierte Zeitschrift der EKD. Und auch das muss man dann sagen: die Schulzes und die Berbens sind nicht die Zukunft unserer Gesellschaft, ja nicht einmal repräsentativ für ihre Gegenwart. Beide sind ein wichtiger Teil der jüngeren Geschichte – der deutschen Politik und des deutschen Films – aber keine Perspektive. Sie sitzen, um auf den von Georg Lukács geborgten Titel dieses Textes zu rekurrieren, im Grandhotel Abgrund, von dessen Terrasse aus sie bei einem Aperitif das Elend der Welt betrachten. Nur in diesem Falle, und das ist jetzt vielleicht wirklich etwas zu spitz (aber was sein muss, muss sein), ist es ein Digestif.

Wenn aber, wie sie schreibt, die wahre Zielgruppe von chrismon die Schulzes und die Berbens sind, wird mir klar, warum ich so empfindlich darauf reagiere. Diese Zielgruppe braucht keine mit Millionen finanzierte Zeitschrift der EKD. Und auch das muss man dann sagen: die Schulzes und die Berbens sind nicht die Zukunft unserer Gesellschaft, ja nicht einmal repräsentativ für ihre Gegenwart. Beide sind ein wichtiger Teil der jüngeren Geschichte – der deutschen Politik und des deutschen Films – aber keine Perspektive. Sie sitzen, um auf den von Georg Lukács geborgten Titel dieses Textes zu rekurrieren, im Grandhotel Abgrund, von dessen Terrasse aus sie bei einem Aperitif das Elend der Welt betrachten. Nur in diesem Falle, und das ist jetzt vielleicht wirklich etwas zu spitz (aber was sein muss, muss sein), ist es ein Digestif.