Tagebücher |

Gekrümel, Eisschrank, Balancierstange ...Theologische Anmerkungen zur Gattung des TagebuchsWolfgang Vögele 1.

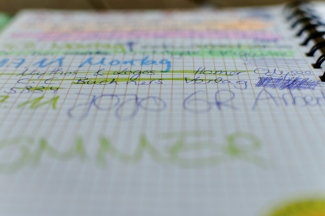

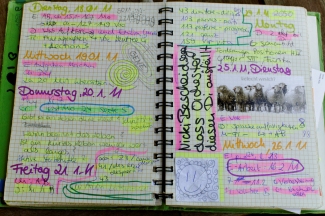

Tagebücher sind ein schillerndes, oszillierendes Genre, das vermutlich ebenso viele Formen finden kann, wie es Menschen gibt, die regelmäßig ihre Beobachtungen und Gedanken notieren. Vielleicht ist das einzige gemeinsame Erkennungsmerkmal die Datierung der Beiträge. Als weitere Merkmale des Tagebuchs könnte man aufzählen den Bezug auf die jeweilige Gegenwart, Regelmäßigkeit, Nicht-Öffentlichkeit, Stichworthaftigkeit, das Schreiben mit der Hand. Aber alle diese Merkmale haben gemeinsam, dass sie jeweils für viele, aber nie für alle Tagebücher gelten. Viele Tagebuchschreiber notieren Erinnerungen an die Vergangenheit, sie schreiben unregelmäßig, sie stellen ihre Einträge in einem Blog ins Internet und tippen ausführliche Reflexionen in die Tastatur des Computers. Manche Tagebücher sind im lakonischen Stil eines Terminkalenders geschrieben, andere enthalten neben Tagesberichten Aphorismen, Reflexionen, Entwürfe für andere Texte. Es macht einen großen Unterschied, ob Tagebücher nur der Verfasser selbst lesen kann, ob sie die Nachkommen und Erben zur Lektüre erhalten oder ober sie von vornherein für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Bekannte Autoren wie Julien Green, Peter Sloterdijk oder Peter Rühmkorf haben ausgewählte Passagen aus ihren Tagebüchern publiziert. Thomas Mann hätte sich das niemals vorstellen können. Er versah seine Tagebücher mit einem Sperrvermerk, der dafür sorgte, dass die Bände erst Jahrzehnte nach seinem Tod der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Wie prekär die Frage nach Verbergen oder Veröffentlichen sich stellen kann, beweist eine Bemerkung Thomas Manns, der selber ein großer Tagebuchschreiber war und einen großen Teil derselben in einem Autodafé verbrannte, der aber an den Tagebüchern seines Sohnes kein gutes Haar lässt: „Gestern abend erschütterndes Vorkommnis mit K.. Sie hatte Klaus’ Tagebuch offen liegend gefunden und gelesen. Ohne gerade eigentlich Schlechtigkeit zu offenbaren, zeugt es von so ungesunder Kälte, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Verlogenheit, abgesehen von radikalistisch-literarischen Flegeleien und Albernheiten, daß das arme Mutterherzchen tief und enttäuscht und verwundet war. K. weinte über den Jungen, wie sie vor Jahren that, als er sterben sollte. Beruhigungs- und Tröstungsversuche bewegten Herzens. Den tobenden Vater werde ich nie spielen. Der Junge kann nichts für seine Natur, die ein Produkt ist.“[1] Der spätere Leser weiß nicht recht, ob er sich einen solchen Vater wünschen sollte. Auf der anderen Seite notierte Thomas Mann genau diese Zeilen nur in sein Tagebuch, welches der Familie und anderen Lesern nicht zugänglich war. Und vor diesem internen Forum gestattete sich Mann mehr Mangel an pädagogischer Behutsamkeit als es im elterlichen Gespräch mit den Kindern vielleicht angemessen gewesen wäre. In verwandelter Gestalt gewinnt das Tagebuch auch in der digitalisierten Gesellschaft Aktualität. Populär geworden ist der diary slam, bei dem Erwachsene zum großen Gaudium des Publikums aus den Tagebüchern vorlesen, die sie als pubertierende Teenager über erste Küsse und schmerzliche Trennungen geführt haben. Beliebt geworden sind auch Bullet Journals[2], ein Mittelding zwischen Tagebuch und Terminkalender, das neben Raum für tägliche Eintragungen auch auszufüllende Listen enthält, die man mit Aufgaben, lebenswichtigen Themen und anzugehenden Konflikten auffüllen kann. Es gibt Seiten für „Memories“, „Goals“, „Tasks“; mit Hilfe eines „Habit Trackers“ kann sich der Schreiber von schlechten Angewohnheiten befreien. Wichtig ist, daß solche Bullet Journals handgeschrieben sind, nicht im Sinne der üblichen Sauklaue, sondern in der avancierten Form der farblich gestalteten Schönschrift, die heute Lettering heißt. Ein weiteres Beispiel für die Aktualität von Tagebüchern ist die Fernsehserie „14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs“[3], welche die Alltagsgeschichte des Ersten Weltkriegs aus der Perspektive von vierzehn Tagebuchschreibern erzählt. Mittlerweile ist eine Fortsetzung geplant, welche die Jahre 1918-1939 abdeckt. Ich selbst interessiere mich schon lange für das Tagebuch als Form, was Gestalt fand in Essays über die Tagebücher Julien Greens und die Homiletik[4], aber auch in einem Seminar, das ich zusammen mit meinem germanistischen Kollegen Burckhard Dücker veranstaltete; in diesem Seminar entzifferte und transkribierte eine studentische Arbeitsgruppe die Aufzeichnungen eines psychisch kranken Patienten der Heidelberger Psychiatrie aus der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert[5]. Für das Tagebuch stellen sich eine Reihe von Fragen, denen ich im folgenden Essay fragmenthaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit nachgehen will. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Vielfalt von Tagebuchformen (2.-7.), mit seiner – im wahren Sinne des Wortes – Individualität, und daneben mit den Fragen nach dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, nach Verbergen und Publizieren, nach befugten wie unbefugten Lesern. Der zweite Abschnitt fragt nach den historischen, kulturellen und musealen Zwecken, für die man Tagebücher nutzbar machen kann (8.-10.). Drittens wäre zu fragen nach den Veränderungen, die das Tagebuch im Zug der Digitalisierung durchmacht, denn es bestehen ja erhebliche Unterschiede zwischen dem mit Bleistift oder Füller geschriebenen Notizbuch und dem öffentlich zugänglichen Blog im Internet (11.). Viertens wäre nach dem Verhältnis von Tagebuch und Theologie oder Religion zu fragen (12.-14.). Es folgen zwei resümierende Schlussabschnitte (15.-16.). 2.

Jeder Tagebuch-Autor schreibt so, wie er das für richtig, wünschenswert, notwendig hält. In der dann gewählten Gestalt sagt das Tagebuch etwas über das eigene Ich und über das Verhältnis zu Wirklichkeit. 3.

Insofern weist Tagebuchschreiben auf einen Rückzug aus den täglichen Aufregungen, Überlastungen und Überforderung hinein in die Stille der Selbstreflexion. Man kann das als einen Vorgang der Meditation und Konzentration verstehen. Der Diarist nimmt sich jeden Tag oder alle paar Tage ein paar Minuten Zeit, zieht sich vorübergehend an einen ungestörten Ort zurück, um über das nachzudenken, was ihn bewegt und was er gerade erlebt hat. Im Gegensatz zur Meinung von Doderer geht schon dieser formlose Eintrag über das bloße Notieren von Wahrnehmungen hinaus. Denn dem Eintrag liegt schon eine Entscheidung darüber zugrunde, was der Schreiber für notierenswert hält und was nicht. Tagebuchschreiben ist also weit mehr als ein Vorgang der schreibenden Aktualisierung von Wahrnehmungen, es ist ein Vorgang aktiven Nachdenkens über das eigene Leben. Das gilt im Grunde auch für denjenigen, der nur ganz schnell, ohne großes Nachdenken einige Notizen auf das Blatt bringen will, um gute Formulierungen, Beobachtungen und anderes für späteren Gebrauch schriftlich zu speichern. Selbst aus einem Tagebuch, das über Jahre nur als ein sehr abgekürzter und reduzierter Terminkalender geführt worden ist, läßt sich enorm viel über die Biographie des Schreibers und die Zeitgeschichte, in der er gelebt und geschrieben hat, entnehmen.[11] Für das Schreiben eines Tagebuchs sind nicht nur das gewählte Papier und das Schreibwerkzeug wichtig, sondern auch der Habitus bzw. die Übung – so lautet das einschlägige Stichwort Peter Sloterdijks -, mit der sich ein Tagebuchschreiber eben nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig an seine Notizen setzt. Sloterdijk, der den Ausdruck des Tagebuchs für sich ablehnt, spricht vom „tägliche[n] Senden von Telegrammen an mich selbst“, das ihm zur „beiläufigen Übung“ werden soll bzw. geworden ist.[12] An anderer Stelle spricht Sloterdijk vom Tagebuchschreiben als einem „Habitus, der sein Warum absorbiert“[13]. Der Tagebuchschreiber schreibt, weil es ihm zur Gewohnheit geworden ist. Rechtfertigungen oder Gründe kann und muss er nicht mehr dafür anführen. Der Habitus des (täglichen) Schreibens wird zum Element der Lebensführung bzw. der Alltagsethik[14]. Insofern ist er vergleichbar der täglichen Zigarette nach dem Mittagessen, dem täglichen Sehen der Tagesschau um Acht, der täglichen Lektüre der Tageszeitung beim Frühstück, auch dem täglichen Gebet oder der täglichen Bibellese. Aus dem Tagebuchschreiben als Habitus lassen sich auch noch andere Konsequenzen ziehen, als dies Sloterdijk getan hat, der über die eigene Gewohnheit, Beobachtungen und Aphorismen in Notizbüchern einzutragen, gar nicht mehr nachdenken mag. Für ihn es eben so, dass er täglich Notizen macht. Man kann aber, jenseits literarischer Ansprüche, aus der Gewohnheit des Tagebuchschreibens auch ein – psychologisches – Projekt machen, bei dem der Schreiber sich bestimmten Themen seines Lebens widmet, sich auf sie konzentriert. Aus dem täglichen Aufschreiben lassen sich Wirkungen erzielen, die auf den Schreiber selbst rückgekoppelt werden. Ob man solche Effekte bewusst planen kann, wird von psychologischen Ratgebern vermutlich regelmäßig überschätzt. Man denke nur an Rühmkorfs bewusst ironische Formulierung vom Tagebuch als „Tränenkrüglein“. Wer sein Selbstmitleid notiert, ist es damit leider noch nicht losgeworden, sondern in vielen Fällen gerade um so mehr darauf gestoßen. Umgekehrt gilt: Wer über seine eigene Trauer schreibt, setzt sich damit auseinander. Es soll hier nicht bestritten werden, dass es so ist: Schreiben kann helfen. Bezweifelt werden soll nur, dass die Wirkungen und Nebenwirkungen rational zu steuern und vorauszusehen sind. Was auf die Frage führt: Wie sind Autor (der Schreiber, das Subjekt, das Ich) und Tagebuch (Notizbuch, Zettel, tägliche Aufzeichnungen) aufeinander bezogen? 4.

Die Frage der Distanz oder der Nähe des eigenen Ich zu Gedanken und Emotionen stellt sich im Übrigen unabhängig vom Tagebuch. Auch das nur denkende und handelnde, das nicht aufschreibende Ich wird in seinem Bewusstsein mit eigenen Täuschungen, Selbstbetrug und falschen Wahrnehmungen konfrontiert. Ein solches Argument wäre also psychologisch zu begreifen und nicht ausschließlich auf Tagebuchschreiber zu beziehen. Dennoch ist die Frage des Tagebuchschreibers nach Nähe und Distanz zu sich selbst von einiger Relevanz: Sie muss in einem Tagebuch gar nicht ein für alle Mal geklärt sein, sondern Nähe und Distanz zu sich selbst können von Eintrag zu Eintrag, ja sogar innerhalb einzelner Einträge schwanken. Allerdings gilt, wer seine Gedanken und Empfindungen aufgeschrieben hat, der wird beim späteren Lesen gerade wegen des zeitlichen Abstands das damalige Ich distanziert wahrnehmen. Davon leben ja zum Beispiel die Diary Slams. Die Person, die das Tagebuch vorliest, ist nicht mehr die Person, die sie als schmachtend und unglücklich verliebter Teenager einmal war. Sie kann in das befreiende Lachen, welches die holprigen und emotionalisierten Formulierungen des einstigen Teenagers im Publikum erzeugen, durchaus mit einstimmen. Sonst würde sich eine Tagebuchschreiberin niemals auf solch eine öffentliche Veranstaltung einlassen. Schon in dieser simplen Form des Teenager-Tagebuchs wird kein Egotrip, sondern ein prägnantes Moment der Distanzierung deutlich, die selbst dann gilt, wenn der Teenager, der heulend und selbstmitleidig seine enttäuschte Liebe im Tagebuch notierte („Ich will ihn nie wieder sehen. Schluchz.“), beim Notieren seiner Enttäuschung völlig mit sich selbst übereinstimmte und gar nicht zur Selbstdistanzierung in der Lage war. Die große Chance zur Selbstdistanzierung hat Franz Kafka gesehen, der über das Tagebuchschreiben folgendes notierte: „Ein Vorteil des Tagebuchführens besteht darin, daß man sich mit beruhigender Klarheit der Wandlungen bewußt wird, denen man unaufhörlich unterliegt, die man auch im allgemeinen natürlich glaubt, ahnt und zugesteht, die man aber unbewußt immer dann leugnet, wenn es darauf ankommt, sich aus einem solchen Zugeständnis Hoffnung oder Ruhe holen. Im Tagebuch findet man Beweise dafür, daß man selbst in Zuständen, die heute unerträglich scheinen, gelebt, herumgeschaut und Beobachtungen aufgeschrieben hat wie heute, wo wir durch die Möglichkeit des Überlebens über den damaligen Zustand klüger sind, darum aber desto mehr die Unerschrockenheit unseres damaligen in lauter Unwissenheit sich dennoch erhaltenden Strebens anerkennen müssen.“[16] Bei Kafka ist beides vorhanden: zum einen ein Bewusstsein der „Wandlungen“ des verunsicherten Ich, zum anderen aber auch ein Bewusstsein der Dauer und der Kontinuität. Kein Ereignis in seinem Leben war so schlimm, dass es die Gewohnheit der täglichen Notate zum Erliegen gebracht hätte. Ganz ähnlich hat sich Elias Canetti geäußert: „Ein Tagebuch hat den großen Vorteil, dass man sich beschwichtigen kann. Man kann also Dinge, die einem schrecklich vorkommen, erst einmal niederschreiben, so dass sie nicht mehr mit der voll unkontrollierten Macht in die eigentliche Arbeit hineingeraten. Aber es resultiert noch etwas anderes daraus. Es entwickelt sich eine Beziehung zu einem Partner, der man selber ist, und man führt dann einen Dialog mit einem Partner, der man selber ist. Der Partner hat viele Vorteile. Er ist erbarmungsloser und unbarmherziger als ein wirklicher Gesprächspartner. Man kann alles sagen, man kann die schrecklichsten Dinge über sich, die man niemandem anvertrauen würde, da ganz wahrhaftig niederschreiben. Wenn man schwindelt, da kontrolliert immer einer, der läßt einem nichts durch.“[17] Was bei Kafka zur Beruhigung über das eigene Leben führt, nennt Canetti Beschwichtigung. Letzterer bringt nun zusätzlich ein, dass das Tagebuch, gerade weil es nicht den sozialen Konventionen eines Gesprächs mit einem Partner unterworfen ist, einen Zugewinn an Aufrichtigkeit, Authentizität und Wahrhaftigkeit einbringen könnte. Die Gefahren der egozentrischen Selbstversenkung können nicht geleugnet werden. Auch der Tagebuchschreiber ist ja homo incurvatus in se. Aber gerade deshalb kann dem Tagebuch, wie distanzlos auch immer es verfasst sein mag, der Charakter eines (privaten) Sündenbekenntnisses zugesprochen werden. Damit ist eine theologische Frage erreicht, auf die ich noch zurückkomme (s.u. Abschnitt 12). Vorläufig bleibt festzuhalten, dass der Tagebuchschreiber dieses Bekenntnis, das Erzählen von Fehlern, Täuschungen, negativen Erfahrungen zunächst sich selbst eingesteht. Eine zweite Instanz wie bei der confessio, der Beichte, ist nicht eingeschaltet. Tagebuch schreiben heißt: Bericht erstatten von dem, was im eigenen Fühlen und Denken Resonanzen erzeugt hat. Das Problem besteht darin, dass der schreibende Beobachter und der beschriebene Beobachtete siamesische Zwillinge sind, ungeteilt, unzertrennlich, voneinander abhängig – wie die beiden Seiten einer Münze. Der Tagebuchschreiber balanciert also schreibend auf einem schmalen Grat, auf dem er zur Linken in die Distanzlosigkeit und Narzissmus, zur Rechten in völlige Selbstentfremdung abstürzen kann. Das schreibende Ich kann sich seiner selbst vergewissern oder sich in Selbststilisierung täuschen. Insofern ist das Tagebuch kein Instrument, um die Ambivalenzen des eigenen Lebens zu überwinden. Vielmehr ist das Tagebuchschreiben ein Medium, genau diese Ambivalenzen zum Ausdruck zu bringen und sich damit auseinanderzusetzen. Oft wurde in Verbindung mit dem Tagebuch die Metapher des Spiegels[18] gebraucht, für regelmäßige Leser dieser Zeitschrift ein Bild von besonderem Interesse. Kein Tagebuchschreiber besitzt eine Garantie, dass der Spiegel, zu dem das eigene Tagebuch geworden ist, nicht auch verzerrt. Mit dieser Gefahr muss jeder Tagebuchschreiber rechnen, genauso wie mit blinden Flecken. Letztere und befürchtete Verzerrungen werden oft erst Jahre später bei einer Relektüre offensichtlich. Das Tagebuch suggeriert stets eine bestimmte Unmittelbarkeit zu seinem Autor, aber selbst wenn diese Unmittelbarkeit nur durch kurze, prägnante Termineintragungen bestimmt ist, so ist diese auch „gemacht“. Mit anderen Worten: Selbst der unliterarischen Gestaltlosigkeit eines privaten Tagebuchs haften Elemente der (unbewussten) Gestaltung und Konstruktion an. Und das heißt: Im Spiegel des Tagebuchs ist nicht das authentische Ich zu erkennen, sondern – eben nur ein Spiegelbild, das von diesem authentischen Ich noch einmal zu unterscheiden wäre. Im Vorgang des Aufschreibens liegt ein nicht zu eliminierender Anteil an Konstruktion, und damit an potentieller (Selbst-)Täuschung. Kurt Drawert fasst diese Paradoxie in eine Formulierung, die er aus den Tagebüchern Friedrich Hebbels entnimmt: „Es gibt nichts zu erzählen, wofür ein Erzähler selbst die Begründungen liefert; mit anderen Worten: Es gibt keine Tagebücher, sondern allenfalls das Spiel mit einer Form, die eine Form zu sein vorgibt.“[19] Wer Tagebuch schreibt, schreibt stets etwas anderes auf als sein authentisches Ich, das in Wirklichkeit dem schreibenden Subjekt unfassbar bleibt. Trotzdem unternimmt der Tagebuchschreiber den Versuch und muss – nach Drawert – erkennen, dass er sich auf eine gestaltlose Form eingelassen hat, der er zwar eine bestimmte, höchst individuelle Form verleiht, in der sich aber gerade die Authentizität dieses schreibendes Ichs nicht nur verlieren kann, sondern verlieren muss. Das denkende und handelnde Ich unterscheidet sich stets vom aufgeschriebenen Ich. Später, im Abschnitt über Tagebücher und Literatur, wird zu fragen sein, ob Autoren den Leser nicht täuschen, wenn sie in literarischen, d.h. veröffentlichten Tagebüchern auf den Vorschuss an Authentizität spekulieren, den die Leser einem Tagebuch zu geben geneigt sind. 5.

Leben bzw. Wirklichkeit ist ungeordnetes Chaos, aus dem der Tagebuchschreiber Fakten und Beobachtungen auswählt und notiert. Manchmal versieht er Erlebtes mit Reflexionen und weiterführenden Gedanken. Das Tagebuch wird dann zum Medium, dem Leben eine Ordnung zu geben. Es kann als der Versuch verstanden werden, dem Leben Sinn zu geben. Einzelne Tagebuchschreiber können dabei unterschiedlich weit gehen: Die einen sind in der Lage, das Chaos der Wirklichkeit weitgehend stehen zu lassen, während andere sich in ihrem Tagebuch auf wenige „Leitmotive“, wiederkehrende Begebenheiten, wenige interessierende Themen konzentrieren. Trotzdem gilt: In jedem Tagebuch kämpft eine Ordnung des Schreibens mit dem Chaos der Welt. Besonders deutlich wird das bei dem Diaristen und Linguisten Viktor Klemperer, der während des Nationalsozialismus schrieb, in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Alles, was er in Dresden und anderswo an Bedrängendem und Deprimierendem erlebte, notierte er, um die Erinnerung an Judenverfolgung, Schikanen und Denunziationen etc. aufrechtzuerhalten: „Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder eine Balancierstange, ohne die ich hundertmal abgestürzt wäre. In den Stunden des Ekels und der Hoffnungslosigkeit, in der endlosen Öde mechanischer Fabrikarbeit, an Kranken- und Sterbebetten, an Gräbern, in eigener Bedrängnis, in Momenten äußerster Schmach, bei physisch versagendem Herzen – immer half mir diese Forderung an mich selber: beobachte, studiere, präge dir ein, was geschieht – morgen sieht es schon anders aus, morgen fühlst du schon anders; halte fest, wie es eben jetzt sich kundtut und wirkt.“[20] Insofern stiftet das Tagebuch eine Ordnung der Erinnerung und des Gedenkens. Nicht jedes Tagebuch bezieht sich nun auf eine Situation der Verfolgung oder Bedrängnis. Deswegen lautet der Gedanke, abstrakter formuliert: Tagebücher sind stets doppelt zu lesen, als Bekundungen und Darstellungen eines subjektiven Ichs sowie als Bekundungen und Darstellungen jener Lebenswelt, die das Ich erlebt und verarbeitet. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Bei beiden Aspekten ist ein Moment besonders hervorheben: das Moment der Zeit, der Dauer, der Kontinuität und Regelmäßigkeit sowie besonders der Gegenwart. 6.

Eine ähnliche Überlegung bewegte den französischen Schriftsteller Julien Green: „An manchen Tagen verdrießt mich dieses Tagebuch, und ich führe es nur, um nicht den Faden zu verlieren. Das noch in seiner geringsten Minute so komplexe, so reiche Leben - wie soll ich hoffen, es im Vorübergehen zu erfassen?“[23] Selbst wer sehr regelmäßig schreibt, wird nie in der Lage sein, alles aufzuschreiben. Es ist nicht möglich, alle Beobachtungen und Wahrnehmungen zu notieren. Es kostet einige Anstrengung und Selbstdisziplin, sich täglich an diese Notizen zu setzen. In der Regel ist diese Gegenwart, von der Green und Manguso sprechen, als punktuell und aktuell charakterisiert worden. Peter Sloterdijk hat in seinen Notizbüchern im Anschluss an eine These von Hans-Ulrich Gumbrecht darauf hingewiesen, daß in der Moderne zuerst Tageszeitungen, dann aber auch soziale Medien die Gegenwart ‚verbreitern‘. Das geschieht zunächst, indem Medien die Menge dessen, was notierenswert erscheinen können, über das Alltagserleben hinaus enorm vergrößern, und zweitens dadurch, dass diese Medien immer neue Aufmerksamkeitsanreize schaffen, die sich in der Wahrnehmung von einzelnen, also auch von Tagebuchschreibern einnisten und so auch Tagebucheinträge beeinflussen. Insofern, so Sloterdijks und Gumbrechts These, schaffen die Medien erst die Aufmerksamkeit, die sie dann sekundär befriedigen. Und in die so entstehenden Schleifen sind auch Tagebuch- und Notizbuchschreiber eingebunden, noch besser: ihnen ausgeliefert.[24] Man kann es sich im täglichen Dauerstress nicht mehr leisten, allzu lange aus dem Netzwerk der digitalen Aktualitätsquellen zu verschwinden. In der harmlosen Version ist Tagebuchschreiben auf die (aktuelle) Gegenwart bezogen, häufig Tag für Tag. Wenn Sloterdijk mit seiner These recht hat, dann potenziert und vervielfacht sich die Gegenwart durch Digitalisierung und Medialisierung, sie kann dann überhaupt nicht mehr vollständig verarbeitet werden. Schon das wahrnehmende und beobachtende Bewusstsein wirkt wie ein erstes Nadelöhr. Das zweite Nadelöhr entsteht daraus, dass aus der Fülle der Wahrnehmungen, Empfindungen und Überlegungen überhaupt nur ein Bruchteil im Tage- oder Notizbuch notiert werden kann. Mit der Regelmäßigkeit der Einträge entsteht dann im Tagebuch so etwas wie ein selektives und externalisiertes Gedächtnis, das sich von der Erinnerung des Bewusstseins noch einmal sehr unterscheidet. Insofern ist Tagebuchschreiben Arbeit am eigenen kulturellen Gedächtnis. Zwischen mentaler und aufgeschriebener Erinnerung besteht ein kompliziertes Wechselverhältnis: Man schreibt etwas auf, um es festzuhalten, aber mit dem Aufschreiben gibt man sich zugleich die Erlaubnis, das, was man erinnern und also behalten möchte, im gleichen Moment wieder zu vergessen. Denn was im Tagebuch aufbewahrt ist, braucht nicht im Kopf aufbewahrt werden. Tagebuch ist externalisierte Erinnerung. Wer Tagebuch schreibt, kann vergessen, ohne damit die Erinnerung aufgeben zu müssen. Die Externalisierung hat aber auch ihren Preis. Das Erinnerte wird hart und fest, es erstarrt. Was aufgeschrieben ist, kann nicht mehr verändert werden – im Gegensatz zur Erinnerung im Kopf: Sie bleibt formbar und wandelbar. Vergessen befreit von den Lasten der Vergangenheit und macht für das Handeln der Gegenwart frei. Erinnerung verknüpft Gegenwart und Vergangenheit miteinander. In diesen Prozess von Erinnerung, die als positive (Nostalgie, Rückbezug auf angenehme Ereignisse in der Vergangenheit) oder negative (Schuld, Rachegefühle, Groll etc.) Kraft auf die Gegenwart einwirkt, der Notwendigkeit gegenwärtigen Lebens, Handelns und Denkens sowie im Übrigen auch der Zukunft (Planen, Ziele verfolgen), ist stets auch ein Tagebuch eingebunden. Genau hierhin gehört das von Maria Stepanowa gebrauchte Bild des Tagebuchs als Eisschrank: „Das Notizbuch ist einfach ein Eisschrank zur Aufbewahrung leicht verderblicher Erinnerungen, ein Ort, wo sich die Nachweise und Bestätigungen sammeln (…).“[25] Aber wer Beobachtungen für später im Tagebuch einfriert, der muss sich dann der Frage stellen: Wer soll das lesen, wenn die gefrorenen Erinnerungen wieder aufgetaut werden? Der Verfasser selbst? Er hat als einziger den vollständigen Zugriff auf seine Tagebücher. Die Nachkommen? Sie könnten (unangenehm) überrascht sein, wenn sie nach dem Tod des Verfassers die Bände öffnen. Die Öffentlichkeit? Der Druck eines Tagebuchs als Buch durchbricht den Kreislauf des Privaten und führt den Lesern Intimes und Privates, nicht zuerst für die Öffentlichkeit Bestimmtes öffentlich vor. Prominente Tagebuchschreiber sind damit unterschiedlich umgegangen. Während Julien Green zu Lebzeiten alle paar Jahre eine Auswahl aus seinen Tagebüchern als Buch publizierte, bestimmte Franz Kafka, dass sein Tagebuch wie all seine übrigen literarischen Arbeiten zu verbrennen seien. Sein Nachlassverwalter Max Brod hat sich nicht daran gehalten. 7.

Wer seine Pubertät überwunden hat und immer noch im Tagebuch ein nützliches Medium sieht, der weiß, dass bestimmte Urteile und Meinungen andere Menschen verletzen könnten. Also notiert er nur privat, spricht es aber nicht öffentlich aus. Das Öffentliche, und dazu zählt auch die kleine Öffentlichkeit der Familie, ist von sozialen Rücksichtnahmen bestimmt, die selbstverständlich ihren wichtigen eigenen Wert haben. Das helfende soziale Netz soll nicht gefährdet werden. Genau weil diese Rücksichtnahme im Tagebuch wegfällt, deswegen umgibt viele Tagebücher die Aura des Authentischen, und genau das macht die Leser publizierter Tagebücher neugierig. Denn sie hoffen, in diesen Tagebüchern das Unverblümte, psychologisch Unzensierte zu finden. Es wäre allerdings ein Irrtum, im Privaten und Authentischen des Tagebuchs nun das wahre Wesen oder den eigentlichen Charakter eines Schriftstellers zu finden. Das Moment der Konstruktion eines Textes lässt sich, wie weiter oben schon angedeutet wurde, auch beim scheinbar so kunstlosen Tagebuch nicht aus der Interpretation herausnehmen. Wer Thomas Manns literarische Leistung nur aus seinen Tagebüchern heraus bewerten würde, könnte ihm nicht gerecht werden. Briefe und veröffentlichte Werke müssten ebenso hinzugezogen werden. Und auch in den Tagebüchern zeigt sich nicht der authentische oder wahre Thomas Mann, sondern ein Schriftsteller, der selbst seine privaten und intimen Momente noch zu einem bestimmten Bild, von sich selbst und vor sich selbst, stilisiert. Und das gilt nicht nur für die Tagebücher berühmter Schriftsteller: Kein Tagebuch kommt ohne dieses Moment der Konstruktion, der Selbststilisierung aus.[26] Was das Verhältnis von Öffentlichem und Privaten angeht, so zeigen Romanserien wie Karl Ove Knausgards „Min Kamp“ allerdings, dass dieses Interesse am Authentischen und Privaten künstlerisch instrumentalisiert werden kann. Knausgard tut als Autor so, als ob seine Romanserie so etwas wie eine Folge authentischer Tagebücher sei – und täuscht im Grunde damit seine Leser, die sich brennend für ein Tagebuch interessieren, aber beim Kauf einen stilisierten Roman erhalten.[27] Sein ästhetisches Konzept besteht darin, so zu tun, als ob seine Romane gerade keine Kunst seien. Der Literaturkritiker Andreas Breitenstein schreibt: „Nicht Distanz, sondern Nähe, nicht Mehrdeutigkeit, sondern Eindeutigkeit, nicht innere Wahrheit, sondern Faktizität erscheint ihm (Knausgard wv) als Königsweg der Selbsterkenntnis.“[28] 8.

Sehr viel stärker hat im 20. Jahrhundert Paul Valéry dieses Moment der Commonplace Books aufgenommen. Er schrieb täglich in den frühen Morgenstunden an seinen „Cahiers“[31], welche nach Themen geordnet waren. Gleichwohl waren die Einträge datiert, so daß hier eine sehr viel größere Nähe zu einem biographischen Tagebuch gegeben ist. Stepanowa hat in diesem Kontext vom Tagebuch als „Arbeitswerkzeug“[32] gesprochen. Als solches enthält das Tagebuch sehr viel mehr als einen Bericht über den vergangenen Tag, sondern darüber hinaus Ideen, Reflexionen, Stichworte, die alle auf ihre weitere literarische oder wissenschaftliche Verarbeitung warten. 9.

Das Tagebuch wäre dann als der psychologische Versuch des Autors zu begreifen, sich wie einstmals der Baron Münchhausen am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Man wird solche Versuche, das eigene Leben durch Schreiben zu verändern, mit aller Vorsicht betrachten. Denn dieser Pädagogik des Tagebuchschreibens haftet oft etwas unangenehm Belehrendes an, und die verordneten Rezepte überspielen regelmäßig die im Tagebuch entwickelte Individualität, die nur schwer mit disziplinierenden Übungen erreicht werden kann. Dennoch wird hier deutlich, dass Tagebücher keineswegs ausschließlich auf die Vergangenheit und Erinnerung ausgerichtet sind; sie können auch Forum und Medium sein, die eigene Zukunft, das eigene Leben zu planen und zu gestalten – mit oder ohne fremde psychologische Hilfe. 10.

Teilweise sind solche Tagebücher auch online verfügbar. Gegenwärtig werden die Tagebücher des Hamburger Rechtsanwalts Ferdinand Beneke (1774-1848) ediert. Beneke schrieb exzessiv Tagebuch, die Bände enthalten eine Fülle von Informationen zur Kultur, Politik und Alltag im Hamburg des beginnenden 19. Jahrhunderts.[36] Online stehen auch die Tagebücher des Münchener Kardinals Michael Faulhaber (1869-1952)[37], der in seiner Zeit als Kardinal intensiv Tagebuch führte. Er schrieb in einer privaten stenographischen Schrift, die die Herausgeber zuerst mühsam entschlüsseln und erlernen mussten. Als drittes Beispiel sei der Hamburger Kaufmann Heinrich Witt (1799-1892)[38] erwähnt, der nach Peru auswanderte und dort auf Englisch in dreizehn Bänden ein über 10000 Seiten starkes Tagebuch verfasste. Ein Beispiel dafür, wie ein Tagebuch die Sicht auf die Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus verändern kann, sind die Tagebücher des Justizinspektors Friedrich Kellner, der in Hessen die Jahre des Nationalsozialismus akribisch und politisch scharfsichtig dokumentierte und mit seinen Beobachtungen die später aus apologetischen Gründen oft vertretene These widerlegt, die Bevölkerung habe von all den Greueltaten der Nazis nichts gewusst.[39] Am Ende dieses Abschnitts ist vielleicht noch bemerkenswert, dass nicht nur Einzelpersonen ein Tagebuch führen können. Bis in die jüngste Vergangenheit war es üblich, dass in Städten ähnlich dem Tagebuch einer Privatperson eine urbane Chronik geführt wurde. Zwischen 1845 und 2018 bestand zum Beispiel in München das Amt des Stadtchronisten[40]. Seine Aufgabe war es, bedeutende Ereignisse in der Stadt täglich aufzuschreiben und zu einer fortlaufenden Chronik zusammenzustellen. 2018 wurde dieses Amt signifikanterweise abgeschafft. Es war nicht mehr möglich, über alles, was in München täglich notierenswert war, den Überblick zu behalten. Auf der anderen Seite sorgten die Bürger mittlerweile selbst dafür, dass sie vieles, was für die Chronik auch gepasst hätte, selbst im Netz archivierten. Die Digitalisierung wirkt sich also auf Archivierungs-, Erinnerungs-, Schrift- und Tagebuchkultur aus. 11.

Während die einen für ihr Tagebuch die Vorteile der digitalen Medien nutzen, sehen andere die Vorteile des traditionellen Schreibens mit der Hand. Die Konjunktur der erwähnten Bullet Journals sind Ausdruck dieser Wertschätzung des Materiellen, Manuellen und Greifbaren. Wer Tagebuch schreibt, beschränkt sich darauf, alle zu notierenden Erfahrungen, Gedanken und Erzählungen in Schriftform umzusetzen. Wer zusätzlich für seine regelmäßigen Einträge die Hilfsmittel des Digitalen in Anspruch nimmt, kann neben der Schrift auf andere Medien wie Foto, Film, Präsentation etc. zurückgreifen. Ein Tagebuch, das nur aus datierten Bildern besteht wie zum Beispiel viele Instagram Accounts, gewinnt von der Form (Handy-Fotos, Selfies etc.) eine ganz andere Gestalt als ein Tagebuch, in dem alltägliche Erfahrungen in Schrift und Erzählung umgeprägt werden. Die Medien der Digitalisierung machen das Tagebuch schneller, einfacher und unmittelbarer, während das geschriebene Tagebuch Geduld, Reflexion und Zeit verlangt. Eine kulturelle Gegenüberstellung aber, die aus dem Tagebuch schon bekannt ist, vergrößert die Digitalisierung ins Unermessliche. Traditionelle Tagebuchschreiber sind sehr oft darauf bedacht, ihre Aufzeichnungen im Privaten verschlossen zu halten; sie wollen selbst darüber entscheiden, wann und ob überhaupt sie ihre Einträge öffentlich machen. Genau diese aus dem Tagebuch bereits bekannte Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen wird durch die Digitalisierung ins Unermessliche gesteigert: Dem Wunsch des Users, die eigenen Daten privat zu halten und selbst zu entscheiden, wann er sie öffentlich macht oder nicht, stehen die Bemühungen der großen Internet-Firmen gegenüber, sich eben diese Daten verfügbar und nutzbar zu machen. Die großen Vier des Internet-Zeitalters Alphabet, Apple, Amazon und Facebook sammeln die Daten, die sie von ihren Usern bekommen können. Irgendwo in der Cloud müssen tagebuchartige Datenbanken existieren, von deren Größe sich niemand auch nur eine Vorstellung machen kann. Sie sprengen den Begriff der Subjektivität und Individualität des Tagebuchs. Wenn jede Bewegung irgendwo als Datensatz gespeichert wird, so wird das individuelle Aufschreiben im Grunde genommen sinnlos. Jeder, der sich einmal die über ihn bei Facebook gespeicherten Daten als Datei hat zuschicken lassen, kann davon eine Ahnung bekommen. Durch die digitalen Speichermedien werden Dokumentation und Archivierung zur Regel, während Tagebuchschreiben im vordigitalen Zeitalter stets eine Ausnahme war. Digital sind Gesellschaften dabei, eine Dokumentation jeden Lebens, bis jetzt mindestens schon jeder digitalen Aktivität anzulegen. Das lenkt die Aufmerksamkeit zuletzt auf die theologische Frage nach Wahrheit, Erinnerung und Gerechtigkeit. 12.

Seitdem haben Tagebücher ihren Charakter sehr verändert. Wie in den vorangegangenen Abschnitten geschildert, kann ein Tagebuch auch ganz anderen Funktionen dienen, die weit von ihrem ursprünglichen theologischen Charakter wegführen. Ein Tagebuch, das als schlichte Terminliste geführt wird, besitzt keine religiöse Dimension mehr. Oder doch? Nach meiner Auffassung bleiben auch die Tagebücher der Moderne Bekenntnis[42], aber eben nicht notwendig Sünden-Bekenntnis oder Glaubens-Bekenntnis, sondern sie sind zuallererst Selbst-Bekenntnis. Das schreibende ich notiert, was es selbst erlebt, erfahren, geredet, gedacht hat. Es kann notieren, wie es sich selbst sieht und wie andere es sehen. Es setzt sich, auf welche Weise auch immer, mit seiner eigenen Identität auseinander. Das ist ein ambivalenter Prozeß, der im Grunde nie zu einem Abschluß kommt. Julien Green schrieb in seinen Tagebüchern: „Wir sind alle so seltsam, so widersprüchlich und wechselhaft, daß allein unser Schöpfer uns verstehen kann. Wir selbst verstehen nichts.“[43] Man muss Greens theologische Konsequenz nicht teilen, um die These von der Selbstwidersprüchlichkeit des Menschen zu akzeptieren. Tagebuch ist eine Auseinandersetzung mit der stets gefährdeten Individualität und Subjektivität des Menschen. Diese Auseinandersetzung kann so vielgestaltig sein, wie die einzelnen Menschen untereinander vielgestaltig sind. In dieser Arbeit an sich selbst als Subjekt kann das schreibende Ich seine Angewiesenheit auf Gott erkennen und bekennen. Ob es daraus theologische Schlussfolgerungen zieht, bleibt eine offene Frage. 13.

Insofern stellt sich das Tagebuch als ein Medium dar, mit dessen Hilfe Kontingenz bearbeitet werden kann. Und damit ist eine eminente Brücke zur Religion gegeben, die ja bekanntlich nicht nur der Philosoph Hermann Lübbe als Kontingenzbewältigung[45] verstanden hat. Lübbes Definition war stets umstritten, jedoch scheint mir zweierlei deutlich: Zum einen ist das Tagebuch ein Medium, schriftlich, d.h. reflektierend die Kontingenzen eigenen und fremden Lebens wie auch immer zu bearbeiten. Das heißt, das Tagebuch führt nicht quasi von selbst hin zur Religion, aber aus der Kontingenzbearbeitung führt eine unterschwellige Linie zur Religion. Zum anderen existiert an diesem Punkt eine Verwandtschaft zwischen Religion und Tagebuchführen, die auf dem Umgang mit zentralen Wendepunkten der eigenen Biographie, von den rites de passage über die Erfahrung des Sterbens naher Verwandter, die Erfahrung von unverschuldeten Katastrophen und ähnlichem beruht. Religiöse Praxis kann zum Tagebuchschreiben führen und umgekehrt: Aus dem Tagebuchschreiben kann sich ein Interesse an religiöser Praxis ergeben. Das ist aber nicht zwingend, sondern nur ein möglicher Weg, der einem Tagebuchschreiber offen steht. Um auf die Verwandlung von Kontingenz und Geschichten zu kommen, so ist von Interesse, was der Schriftsteller Peter Handke über seine Notizbücher gesagt hat: „Ich habe so einen Spruch: Es fängt immer mit Zufall an, und aus dem Zufall wird Schicksal. Das ist mein Spruch. Aus dem Zufall wird Form. ‚Rein‘ und ‚Zufall‘ passt nicht zusammen, das Adjektiv ‚rein‘ geht nicht zusammen mit ‚Zufall‘. Zufall hat immer eine Art Samen in sich.“[46] Aus einem Samen kann sich eben Unterschiedliches entwickeln, Religiöses und Nicht-Religiöses. Mit dem Begriff Samens geht Handke über Julien Green hinaus, der in seinen frühen Tagebücher die Bewältigung von Kontingenz als die Vollständigkeit und Ordnung eines Tages(ablaufs) verstand: „Aus jedem Tag ein möglichst vollständiges kleines Leben machen - diese Maxime habe ich stets zu befolgen versucht, indem ich las, schrieb, Musik hörte oder Bilder betrachtete.“[47] 14.

Dennoch gilt, dass das Tagebuch als Medium zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und zur Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die dieses Ich mit der Wirklichkeit macht, transparent wird für religiöse Erfahrungen. Ein letztes Zitat aus den Tagebüchern Julien Greens: „Lebhaft spürte ich, daß Gott durch den Mund jener zu uns spricht, die wir täglich sehen, und durch den Mund der Bücher, die uns - niemals durch Zufall - in die Hände geraten.“[49] Man muss diese vorsichtig artikulierte These Greens nicht teilen, aber sie verweist auf Möglichkeiten der Theologie, die sich mit aus dem Tagebuch ergeben. Sie verweist auch darauf, dass die Tagebücher religiös unmusikalischer Menschen von theologischem Interesse sein können. 15.

16.

Anmerkungen[1] Mit K. ist Thomas Manns Ehefrau Katia gemeint. Thomas Mann, Tagebücher, hg. von Peter de Mendelssohn, Bd. 1 1918-1921, 431. [2] Michael Hausenblas, Bullet-Journal: Verkaufshit leeres Notizbuch, Der Standard 27.8.2017, https://mobil.derstandard.at/2000062990706/Bullet-Journal-Verkaufshit-leeres-Notizbuch; vgl. auch Josephine Wolff, Why the Humble Notebook is Flourishing in the iPhone Era, The New Republic, 21.6.2016, https://newrepublic.com/article/134486/humble-notebook-flourishing-iphone-era. [4] Wolfgang Vögele, Bibel, Tagebuch und Tageszeitung. Die Tagebücher Julien Greens als Hilfe beim Predigen, ZGP 19, 2001, H.2, 17-19. Als Rezension eines Tagebuchs vgl. auch Sündenbekenntnis. Rezension von Peter Rühmkorff, Tabu II. Tagebücher 1971-1972, in: Die Kirche 10, Nr. 49 vom 5.12.2004, 13. [5] Burckhard Dücker, Thomas Röske, Wolfgang Vögele (Hg.), Zwischen Schloß und Irrenhaus. Die Aufzeichnungen Hermann Paternas entschlüsselt und kontextualisiert von einer studentischen Arbeitsgruppe, Heidelberg 2016, darin besonders das Vorwort 6-7. [6] Heimito von Doderer, Tangenten. Aus dem Tagebuch eines Schriftstellers 1940-1950, München 1995, 5. [7] Doderer, a.a.O., 320 (Eintrag vom 13.5.1945). [8] Vgl. dazu Angelika Pokovba, Dig Through the World’s Largest Sketchbook Library, Messy Nessy Chic 2.5.2017, https://www.messynessychic.com/2017/05/02/dig-through-the-worlds-largest-sketchbook-library/. Vgl. auch 16 Famous Designers Show Us Their Favorite Notebooks, Fast Company 23.2.2016, https://www.fastcompany.com/3056991/16-famous-designers-show-us-their-favorite-notebooks. [9] Dazu Ursula Scheer, Ist notiert, FAZ 7.7.2013, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/notizbuchtrend-ist-notiert-12271178.html. Vgl. auch David Sax, Why Startups Love Moleskins, New Yorker 14.6.2015, https://www.newyorker.com/business/currency/why-startups-love-moleskines. [10] Dazu prägnant und humorvoll Christoph Markschies, Bleistiftspitzen, in: ders., Ernst Osterkamp (Hg.), Vademecum der Inspirationsmittel, Göttingen 2012, 28-31. [11] Vgl. dazu Michael Rutschky, Das Merkbuch. Eine Vatergeschichte, Berlin 2013². [12] Peter Sloterdijk, Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013, Berlin 2018, 231. Grundsätzlich zum Begriff der Übung und der Regelmäßigkeit, ders., Du mußt dein Leben ändern, Frankfurt/M. 2009. Vgl. dazu auch René Scheu, Wer die Welt um sich herum zu ernst nimmt, wird verrückt. Peter Sloterdijk zeigt, wie es anders geht – und übt sich in der Kunst der Selbstdistanzierung, NZZ 5.10.2018, https://www.nzz.ch/feuilleton/bloss-nicht-wahnsinnig-werden-ld.1425466. [13] Sloterdijk, a.a.O., 9. [14] Dazu Wolfgang Vögele, Weltgestaltung und Gewißheit. Alltagsethik und theologische Anthropologie, Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche 4, Münster 2007. [15] Zur Egozentrik des Tagebuchs vgl. Birgit Schmid, Böses Tagebuch, NZZ 16.8.2015, https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/ego-trip-boeses-tagebuch-ld.1478. [16] Franz Kafka, Tagebücher, hg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller, Malcolm Pasley, Frankfurt/M. 2008, Eintrag vom 23.12.1911. [17] Elias Canetti, Tagebuch schreiben, in: ders., Aufsätze und Reden, München 2016, 336. [18] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Im Labyrinth der Spiegel. Versuch, eine Zeitschrift zu verstehen und ihrem Herausgeber zum Geburtstag zu gratulieren, tà katoptrizómena, Heft 113, Juni 2018, https://www.theomag.de/113/wv044.htm. [19] Kurt Drawert, Die Tautologie der Indiskretion, NZZ 27.7.2014, https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/die-tautologie-der-indiskretion-1.18350838. Vgl. dazu auch ders., Schreiben. Vom Leben der Texte, München 2012. [20] Viktor Klemperer, Lingua Tertii Imperii. Notizbuch eines Philologen, Leipzig 1999 (18.Aufl.), 19. [21] Erich Kästner, Notabene 45. Ein Tagebuch, Zürich 1961, 13. Hervorhebungen wv. [22] Sarah Manguso, Keeping Time, Harper’s Magazine Dezember 2014, https://harpers.org/archive/2014/12/keeping-time-3/. Zu Manguso vgl. Alice Gregory, Dear Diary, I Hate You. Reflections on Journals in an Age of Overshare, New Yorker 6.4.2015, https://www.newyorker.com/magazine/2015/04/06/dear-diary-i-hate-you. [23] Julien Green, Tagebücher, 5 Bde. (1926-1990), München 1991ff., 18.Januar 1933. Die Tagebücher Greens, die in mehreren Bänden vorliegen, werden nach dem Datum des Eintrags zitiert. [24] Sloterdijk, a.a.O., Anm. 12, 226: „Breit wird die Gegenwart, wenn das Bewußtsein in volatile Medien eingetaucht ist, die als Plattformen mit einer Aktualitätsbrenndauer von wenigen Tagen fungieren. Danach scheinen die eben noch gewesenen Dinge so fern wie Versteinerungen von Muscheln im Solnhofener Kalk.“ [25] Maria Stepanowa, Nach der Vergangenheit, Berlin 2018, 17. [26] Vgl. dazu Roman Bucheli, Immer schweigt das Tagebuch, NZZ 22.10.2017, https://www.nzz.ch/feuilleton/immer-schweigt-das-tagebuch-ld.1323217. [27] Dazu Andreas Breitenstein, Die Ästhetik des Infantilismus, NZZ 19.11.2015, https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-aesthetik-des-infantilismus-1.18648774. [28] Ebd. [29] Shane Parrish, Commonplace Books as a Source for Networked Knowledge and Combinatorial Creativity, Blog Farnam Street, Juli 2014, https://fs.blog/2014/07/networked-knowledge-and-combinatorial-creativity/. [30] Michel de Montaigne, Essais, übers. von Hans Stilett, Frankfurt/M. 1998. [31] Eine ins Deutsche übersetzte Auswahl findet sich bei Paul Valéry, Ich grase meine Gehirnwiese ab. Paul Valéry und seine verborgenen Cahiers, Frankfurt/M. 2011. [32] Stepanowa, a.a.O., Anm. 25, 16. [33] Dazu die zitierte Arbeit von Vögele, a.a.O., Anm. 14. [36] http://www.ferdinand-beneke.de/index.htm . Vgl. dazu Holger Böning, Rezension zu: Beneke, Ferdinand: Die Tagebücher I (1792–1801). Hrsg. v. Frank Hatje. Göttingen 2012 / Beneke, Ferdinand: Die Tagebücher III (1811–1816). Hrsg. v. Frank Hatje. Göttingen 2016 , in: H-Soz-Kult, 27.09.2016, <www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-26344>. [37] http://www.faulhaber-edition.de/index.html. Vgl. zu Faulhaber auch Rudolf Neumaier, Der strenge Kardinal und seine heimliche Liebschaft, SZ 30.4.2017, https://www.sueddeutsche.de/muenchen/verbotene-liebe-der-strenge-kardinal-und-seine-heimliche-liebschaft-1.3483459. [38] http://heinrich-witt.de/. Vgl. dazu Jens Meyer-Wellmann, Eines der längsten Tagebücher der Welt, Hamburger Abendblatt 25.1.2017, https://www.abendblatt.de/vermischtes/journal/thema/article209387579/Eines-der-laengsten-Tagebuecher-der-Welt.html. [39] Vgl. dazu Markus Roth, Jeder konnte es wissen, Die Zeit 22.6.2011, https://www.zeit.de/2011/26/Nationalsozialismus-Tagebuecher/komplettansicht. [40] Vgl. dazu Wolfgang Görl, Der Münchener Stadtchronist hat ausgedient, SZ 26.1.2018, https://www.sueddeutsche.de/muenchen/tagebuch-der-stadt-der-muenchner-stadtchronist-hat-ausgedient-1.3840905. [41] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Auf dem Altar der Algorithmen. Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen, tà katoptrizómena, Heft 112, April 2018, Teil I https://www.theomag.de/112/wv042.htm, Teil II https://www.theomag.de/112/wv043.htm. [42] Zum Begriff des Bekenntnisses vgl. Die Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, Bd. 2 Kommentar, hg. von Wolfgang Vögele, 11-30. [43] Green, a.a.O., Anm. 23, 23.August 1952. [44] Ebd., 11.April 1955. [45] Hermann Lübbe, Religion nach der Aufklärung, München 2004, 3.Aufl., 144-218. [46] Peter Handke, in: Das stehende Jetzt. Die Notizbücher von Peter Handke, Marbacher Magazin 161, Marbach 2018, 15. [47] Green, a.a.O., Anm. 23., 29.8.1940. [48] Ebd., undatiert Juni 1940. Hervorhebung wv. [49] Ebd., 27.5.1944. [50] Peter Rühmkorf, Tabu I: Tagebücher 1989-1991, Reinbek 1995, 223. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/117/wv049.htm |

Im Titel dieses Essays sind Metaphern genannt, die ein Tagebuch charakterisieren können. Das Tagebuch als Balancierstange hilft, das Leben im Gleichgewicht zu halten. Victor Klemperer, der diese Metapher gebraucht, benötigte eine Komposition für die deprimierenden Erfahrungen, die er im nationalsozialistischen Dresden machte. Der Ausdruck Tränenkrüglein taucht nicht umsonst in den Tagebüchern Peter Rühmkorfs auf. Das Diminutiv verleiht ihm ein Moment des Ironischen. In einem Tagebuch kann auch zu viel Weltschmerz und Selbstmitleid enthalten sein. Noch drastischer wirkt das Bild des Rotzlappens, welches Rühmkorf für das Tagebuch ebenfalls gebraucht. Genauso interessant ist das von ihm erfundene Bild vom Tagebuch als „Gekrümel“: Tagebücher versammeln ganz heterogene, disparate Eindrücke, die sich nicht zu einem Gesamtbild runden müssen. Das Bild des Eisschranks wiederum hat die russische Autorin Maria Stepanowa geprägt: Im Eisschrank des Tagebuchs sammeln sich gefrorene, meist auch vergessene Erinnerungen, die spätere Leser wieder auftauen und zu einem lebendigen, warmen Bild zusammensetzen müssen. Robert Musils Metapher gilt nicht dem Tagebuch, sondern seinem Schreiber, den er monsieur le vivisecteur nannte. Tagebuchschreiber schneiden sich ins eigene Fleisch, um mehr über ihr Innenleben zu erfahren. Das schreibende Ich ist dem lebenden Ich gegenübergesetzt, das eine analysiert schonungslos das andere.

Im Titel dieses Essays sind Metaphern genannt, die ein Tagebuch charakterisieren können. Das Tagebuch als Balancierstange hilft, das Leben im Gleichgewicht zu halten. Victor Klemperer, der diese Metapher gebraucht, benötigte eine Komposition für die deprimierenden Erfahrungen, die er im nationalsozialistischen Dresden machte. Der Ausdruck Tränenkrüglein taucht nicht umsonst in den Tagebüchern Peter Rühmkorfs auf. Das Diminutiv verleiht ihm ein Moment des Ironischen. In einem Tagebuch kann auch zu viel Weltschmerz und Selbstmitleid enthalten sein. Noch drastischer wirkt das Bild des Rotzlappens, welches Rühmkorf für das Tagebuch ebenfalls gebraucht. Genauso interessant ist das von ihm erfundene Bild vom Tagebuch als „Gekrümel“: Tagebücher versammeln ganz heterogene, disparate Eindrücke, die sich nicht zu einem Gesamtbild runden müssen. Das Bild des Eisschranks wiederum hat die russische Autorin Maria Stepanowa geprägt: Im Eisschrank des Tagebuchs sammeln sich gefrorene, meist auch vergessene Erinnerungen, die spätere Leser wieder auftauen und zu einem lebendigen, warmen Bild zusammensetzen müssen. Robert Musils Metapher gilt nicht dem Tagebuch, sondern seinem Schreiber, den er monsieur le vivisecteur nannte. Tagebuchschreiber schneiden sich ins eigene Fleisch, um mehr über ihr Innenleben zu erfahren. Das schreibende Ich ist dem lebenden Ich gegenübergesetzt, das eine analysiert schonungslos das andere. Im Grunde genommen besitzt das Tagebuch keine Form. Jeder Autor entscheidet selbst über seine Gestalt, ob er tägliche oder gelegentliche Einträge vornimmt, ob er Stichworte, Aphorismen oder Zitate notiert, ob er Geschichten erzählt, ob er sich auf Andeutungen beschränkt, die ihm später beim Erinnern helfen, ob er Ereignisse weitschweifig oder prägnant darstellt oder ob er gleich anfängt mit einer Analyse, die in die Tiefe geht. Einem Tagebuch können gar keine regulativen Prinzipien zugrunde liegen, ein Autor kann sich entscheiden, einmal das eine, das nächste Mal das andere zu tun. Der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer sprach vom Tagebuch als der „zum Formprinzip erhobenen Formlosigkeit“

Im Grunde genommen besitzt das Tagebuch keine Form. Jeder Autor entscheidet selbst über seine Gestalt, ob er tägliche oder gelegentliche Einträge vornimmt, ob er Stichworte, Aphorismen oder Zitate notiert, ob er Geschichten erzählt, ob er sich auf Andeutungen beschränkt, die ihm später beim Erinnern helfen, ob er Ereignisse weitschweifig oder prägnant darstellt oder ob er gleich anfängt mit einer Analyse, die in die Tiefe geht. Einem Tagebuch können gar keine regulativen Prinzipien zugrunde liegen, ein Autor kann sich entscheiden, einmal das eine, das nächste Mal das andere zu tun. Der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer sprach vom Tagebuch als der „zum Formprinzip erhobenen Formlosigkeit“ Das Tagebuch muss nicht einmal in schriftlicher Form vorliegen. Wer zeichnerisch begabt ist, kann seine Beobachtungen und Lebenserfahrungen mit Zeichnungen, Aquarellen oder Skizzen festhalten

Das Tagebuch muss nicht einmal in schriftlicher Form vorliegen. Wer zeichnerisch begabt ist, kann seine Beobachtungen und Lebenserfahrungen mit Zeichnungen, Aquarellen oder Skizzen festhalten Wer regelmäßig aufschreibt, beschäftigt sich mit eigenen Beobachtungen, eigenen Reflexionen, den Themen der eigenen Lebensgeschichte. Man kann das übertrieben oder sogar egozentrisch finden, so als ob ein Tagebuch ein Speicher zur Kultivierung des eigenen Egoismus wäre

Wer regelmäßig aufschreibt, beschäftigt sich mit eigenen Beobachtungen, eigenen Reflexionen, den Themen der eigenen Lebensgeschichte. Man kann das übertrieben oder sogar egozentrisch finden, so als ob ein Tagebuch ein Speicher zur Kultivierung des eigenen Egoismus wäre Im Tagebuch erkennt sich das schreibende Ich wieder, in einer Authentizität, welche mit Fragezeichen zu versehen ist. Der Vorgang des Tagebuchschreibens hat aber noch eine zweite Seite. Denn das Aufgeschriebene spiegelt zum einen das Ich, zum anderen spiegelt es erlebte Wirklichkeit. Das gilt zunächst für das bereits erwähnte Tagebuch als Terminkalender, der dem Leser nicht mehr als Zeitfolgen, Daten und Aufenthaltsorte bietet. Wenn diese durch Notate von Beobachtungen ergänzt werden, so gibt sich ohne Gestaltung oder gar Konzept nur eine zusammenhanglose Kette von Wahrnehmungen. Steinchen werden aneinandergereiht, ohne sich zum Gesamtbild eines Mosaiks zu fügen. Einige Tagebuchautoren wie Peter Sloterdijk haben sich zu dieser Konzeption eines „Gesamtbildes“ kritisch geäußert; das Gesamtbild sei bereits mit zu viel Subjektivität kontaminiert, während doch jedem klar sei, daß Alltag und Lebenswelt der Menschen nicht in der Inszenierung eines Lebensentwurfs, sondern in einer Folge unzusammenhängender und unverbundener monadischer Ereignisse bestünden, die dann auch so in ihrer Unverbundenheit und Kontingenz notiert werden müssten.

Im Tagebuch erkennt sich das schreibende Ich wieder, in einer Authentizität, welche mit Fragezeichen zu versehen ist. Der Vorgang des Tagebuchschreibens hat aber noch eine zweite Seite. Denn das Aufgeschriebene spiegelt zum einen das Ich, zum anderen spiegelt es erlebte Wirklichkeit. Das gilt zunächst für das bereits erwähnte Tagebuch als Terminkalender, der dem Leser nicht mehr als Zeitfolgen, Daten und Aufenthaltsorte bietet. Wenn diese durch Notate von Beobachtungen ergänzt werden, so gibt sich ohne Gestaltung oder gar Konzept nur eine zusammenhanglose Kette von Wahrnehmungen. Steinchen werden aneinandergereiht, ohne sich zum Gesamtbild eines Mosaiks zu fügen. Einige Tagebuchautoren wie Peter Sloterdijk haben sich zu dieser Konzeption eines „Gesamtbildes“ kritisch geäußert; das Gesamtbild sei bereits mit zu viel Subjektivität kontaminiert, während doch jedem klar sei, daß Alltag und Lebenswelt der Menschen nicht in der Inszenierung eines Lebensentwurfs, sondern in einer Folge unzusammenhängender und unverbundener monadischer Ereignisse bestünden, die dann auch so in ihrer Unverbundenheit und Kontingenz notiert werden müssten. Viele Tagebücher sind in besonderer Weise auf die Gegenwart bezogen. Erich Kästner, auch er Tagebuchautor, schrieb: „Tagebücher präsentieren gewesenes Präsens. Nicht als Bestandsaufnahme, sondern als Momentaufnahme. Nicht im Überblick, sondern durch Einblicke. Tagebücher enthalten Anschauungsmaterial, Amateurfotos im Notizformat, Szenen, die der Zufall arrangierte, Schnappschüsse aus der Vergangenheit, als sie noch Gegenwart hieß.“

Viele Tagebücher sind in besonderer Weise auf die Gegenwart bezogen. Erich Kästner, auch er Tagebuchautor, schrieb: „Tagebücher präsentieren gewesenes Präsens. Nicht als Bestandsaufnahme, sondern als Momentaufnahme. Nicht im Überblick, sondern durch Einblicke. Tagebücher enthalten Anschauungsmaterial, Amateurfotos im Notizformat, Szenen, die der Zufall arrangierte, Schnappschüsse aus der Vergangenheit, als sie noch Gegenwart hieß.“ Der Gegensatz zwischen Öffentlichem und Privatem bestimmt Tagebücher noch auf eine andere Weise. Tagebücher enthalten Beobachtungen, Urteile, Meinungen, die zuallererst für den Leser bestimmt sind, der der Autor selbst ist. Sie sollen im Privaten bleiben, und der Schreiber behält sich die Entscheidung vor, was er von diesen Urteilen und Beobachtungen öffentlich macht. Im Fall der verliebten Teenager, die Tagebuch schreiben, beruht diese Privatheit des Tagebuchs auf Unsicherheit. Teenager trauen sich nicht, ihre Liebe einzugestehen, und sie wollen darüber allerhöchstens mit der besten Freundin reden.

Der Gegensatz zwischen Öffentlichem und Privatem bestimmt Tagebücher noch auf eine andere Weise. Tagebücher enthalten Beobachtungen, Urteile, Meinungen, die zuallererst für den Leser bestimmt sind, der der Autor selbst ist. Sie sollen im Privaten bleiben, und der Schreiber behält sich die Entscheidung vor, was er von diesen Urteilen und Beobachtungen öffentlich macht. Im Fall der verliebten Teenager, die Tagebuch schreiben, beruht diese Privatheit des Tagebuchs auf Unsicherheit. Teenager trauen sich nicht, ihre Liebe einzugestehen, und sie wollen darüber allerhöchstens mit der besten Freundin reden. Bisher wurden Tagebücher so verstanden, als handele es sich bei ihnen um regelmäßig notierte, erzählte Lebensgeschichte mit Schwerpunkt auf dem Alltag. Aber das ist nicht der einzige Zweck, dem sie dienen können. Viele Tagebuchschreiber nutzen ihre Einträge, um Lektüreerfahrungen, um Zitate und Buchgliederungen zu notieren. Dieses ist im Grunde schon seit der Renaissance üblich. Zitate, Gliederungen, Interpretationen und literarische Urteile wurde in Florilegien oder „Commonplace Books“ gesammelt und für eine spätere Verwendung in Lehre oder literarischen Werken geordnet.

Bisher wurden Tagebücher so verstanden, als handele es sich bei ihnen um regelmäßig notierte, erzählte Lebensgeschichte mit Schwerpunkt auf dem Alltag. Aber das ist nicht der einzige Zweck, dem sie dienen können. Viele Tagebuchschreiber nutzen ihre Einträge, um Lektüreerfahrungen, um Zitate und Buchgliederungen zu notieren. Dieses ist im Grunde schon seit der Renaissance üblich. Zitate, Gliederungen, Interpretationen und literarische Urteile wurde in Florilegien oder „Commonplace Books“ gesammelt und für eine spätere Verwendung in Lehre oder literarischen Werken geordnet. Im Sinne der bereits angesprochenen Lebenskunst oder Alltagsethik

Im Sinne der bereits angesprochenen Lebenskunst oder Alltagsethik Sind Tagebücher einmal abgeschlossen, spätestens durch den Tod ihres Verfassers, so stellt sich die Frage: Welchen Nutzen haben diejenigen, die nach dem Tod des Verfassers in diesen Tagebüchern lesen? Und dann werden Tagebücher in der Tat zu alltagshistorischen Dokumente, aus denen sich eine Fülle von Material für die Zeitgeschichte gewinnen lässt, mit Bezug auf ganz unterschiedliche Fragestellungen. In Deutschland sammelt das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen

Sind Tagebücher einmal abgeschlossen, spätestens durch den Tod ihres Verfassers, so stellt sich die Frage: Welchen Nutzen haben diejenigen, die nach dem Tod des Verfassers in diesen Tagebüchern lesen? Und dann werden Tagebücher in der Tat zu alltagshistorischen Dokumente, aus denen sich eine Fülle von Material für die Zeitgeschichte gewinnen lässt, mit Bezug auf ganz unterschiedliche Fragestellungen. In Deutschland sammelt das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen Diese Auswirkung der Digitalisierung auf die alltägliche Kultur sind vielfältig, und es fällt schwer, sie systematisch und geordnet zu beschreiben.

Diese Auswirkung der Digitalisierung auf die alltägliche Kultur sind vielfältig, und es fällt schwer, sie systematisch und geordnet zu beschreiben. Kulturhistorisch lassen sich Tagebücher auf die Sündenbekenntnisse englischer Puritaner zurückführen. Diese notierten regelmäßig, was sie bei der Beichte vor dem Gottesdienst an Sünden bekennen wollten. Das Tagebuch wird damit zum Dokument der eigenen Fehlbarkeit, das der Ausbalancierung durch Beichte und Abendmahl bedurfte, um wieder ins gerechtfertigte seelische Gleichgewicht zu kommen.

Kulturhistorisch lassen sich Tagebücher auf die Sündenbekenntnisse englischer Puritaner zurückführen. Diese notierten regelmäßig, was sie bei der Beichte vor dem Gottesdienst an Sünden bekennen wollten. Das Tagebuch wird damit zum Dokument der eigenen Fehlbarkeit, das der Ausbalancierung durch Beichte und Abendmahl bedurfte, um wieder ins gerechtfertigte seelische Gleichgewicht zu kommen. Im Tagebuch bekennt sich der unverständliche, widersprüchliche Mensch zu sich selbst. Unverständlich ist jedoch auch die Wirklichkeit, die Lebenswelt, die ihn umgibt. Wer fühlend, denkend und handelnd sein Leben führt, bemerkt schnell, dass er nur in kleinen Bereichen sein Leben rational ‚steuern‘ kann; in den meisten Bereichen ist er statt dessen von anderen abhängig, die über ihn entscheiden. Und er ist in seinem Leben Kontingenzen unterworfen, die über ihn kommen und die er selbst nicht berechnen kann. Auch diese Unübersichtlichkeit der Lebenswelt hat Julien Green treffsicher auf den Punkt gebracht: „Manchmal kommt mir das Leben vor wie ein großartiger Künstler, der den Verstand verloren hat. Es diktiert uns Tag für Tag fragmentarisch seine Seiten. Man müßte sie nur umsetzen. Oft ergäbe das ein schönes Buch. Das ist das Geheimnis eines regelmäßig geführten Tagebuchs.“

Im Tagebuch bekennt sich der unverständliche, widersprüchliche Mensch zu sich selbst. Unverständlich ist jedoch auch die Wirklichkeit, die Lebenswelt, die ihn umgibt. Wer fühlend, denkend und handelnd sein Leben führt, bemerkt schnell, dass er nur in kleinen Bereichen sein Leben rational ‚steuern‘ kann; in den meisten Bereichen ist er statt dessen von anderen abhängig, die über ihn entscheiden. Und er ist in seinem Leben Kontingenzen unterworfen, die über ihn kommen und die er selbst nicht berechnen kann. Auch diese Unübersichtlichkeit der Lebenswelt hat Julien Green treffsicher auf den Punkt gebracht: „Manchmal kommt mir das Leben vor wie ein großartiger Künstler, der den Verstand verloren hat. Es diktiert uns Tag für Tag fragmentarisch seine Seiten. Man müßte sie nur umsetzen. Oft ergäbe das ein schönes Buch. Das ist das Geheimnis eines regelmäßig geführten Tagebuchs.“ Das Tagebuch kann zum religiösen Dokument werden, aber damit verbinden sich auch die Gefahren des Kitsches und der Banalität. Auch das hat jemand wie Julien Green, der sich in seinen Tagebüchern intensiv mit theologischen Fragen auseinandersetzte, deutlich gesehen: „Die anstößigsten Teile eines Tagebuchs sind weit weniger die erotischen als die frommen Stellen. Ein Kartäusergeneral verstünde mich! Der Exhibitionismus der Seele ist schwerer zu ertragen als der des Körpers. Dieses Gefühl habe ich jedesmal, wenn ich eine sogenannte religiöse Buchhandlung betrete, und es packt mich ein solcher Abscheu nicht nur vor allen diesen Büchern, sondern auch vor mir selber, daß mir das Wort Ekel als nicht zu stark erscheint, um ihn zu beschreiben.“

Das Tagebuch kann zum religiösen Dokument werden, aber damit verbinden sich auch die Gefahren des Kitsches und der Banalität. Auch das hat jemand wie Julien Green, der sich in seinen Tagebüchern intensiv mit theologischen Fragen auseinandersetzte, deutlich gesehen: „Die anstößigsten Teile eines Tagebuchs sind weit weniger die erotischen als die frommen Stellen. Ein Kartäusergeneral verstünde mich! Der Exhibitionismus der Seele ist schwerer zu ertragen als der des Körpers. Dieses Gefühl habe ich jedesmal, wenn ich eine sogenannte religiöse Buchhandlung betrete, und es packt mich ein solcher Abscheu nicht nur vor allen diesen Büchern, sondern auch vor mir selber, daß mir das Wort Ekel als nicht zu stark erscheint, um ihn zu beschreiben.“ Peter Rühmkorf hat in seinen Tagebüchern einmal notiert: „Andererseits ist Gedächtnis mir beinah schon völlig egal. Was bleibt, sind ja letzten Ende gar nicht die pflastersteindicken Fakten, sondern die Anwendungen von Augenblicken: beatmete Momente, windbewegte Gardinen, Blütenstäube, Hauche. Tagebuch: wenn jemand einfach so inspiriert vor sich hinschnauft. Nicht Info, sondern Atmo.“

Peter Rühmkorf hat in seinen Tagebüchern einmal notiert: „Andererseits ist Gedächtnis mir beinah schon völlig egal. Was bleibt, sind ja letzten Ende gar nicht die pflastersteindicken Fakten, sondern die Anwendungen von Augenblicken: beatmete Momente, windbewegte Gardinen, Blütenstäube, Hauche. Tagebuch: wenn jemand einfach so inspiriert vor sich hinschnauft. Nicht Info, sondern Atmo.“ Das Tagebuch wurde in diesem Essay verstanden als ein Medium der Reflexion eigenen Lebens, die ausgreift auf das eigene Selbst, die Erfahrungen, die das Ich in der Wirklichkeit und Lebenswelt macht und als Auseinandersetzung mit der Zeit, als Erinnerung und Planung, als brennende und bedrängende Gegenwart. An den Grenzen des Tagebuchs, so zeigte sich, werden Berührungspunkte zur Theologie sichtbar. Tagebuch ist ein Medium der Alltagsethik, allerdings nicht in dem schlichten Sinn, welche die Ratgeberliteratur dem Tagebuch zutraut. Man darf sich von deren Optimismus nicht täuschen lassen. Die Ambivalenzen des Selbst und der Wirklichkeit spiegeln sich selbstverständlich auch im Tagebuch. Auch mit einer Balancierstange kann man abstürzen. Hilfreich und lebensdienlich kann sie trotzdem sein.

Das Tagebuch wurde in diesem Essay verstanden als ein Medium der Reflexion eigenen Lebens, die ausgreift auf das eigene Selbst, die Erfahrungen, die das Ich in der Wirklichkeit und Lebenswelt macht und als Auseinandersetzung mit der Zeit, als Erinnerung und Planung, als brennende und bedrängende Gegenwart. An den Grenzen des Tagebuchs, so zeigte sich, werden Berührungspunkte zur Theologie sichtbar. Tagebuch ist ein Medium der Alltagsethik, allerdings nicht in dem schlichten Sinn, welche die Ratgeberliteratur dem Tagebuch zutraut. Man darf sich von deren Optimismus nicht täuschen lassen. Die Ambivalenzen des Selbst und der Wirklichkeit spiegeln sich selbstverständlich auch im Tagebuch. Auch mit einer Balancierstange kann man abstürzen. Hilfreich und lebensdienlich kann sie trotzdem sein.