Inszenierung und Vergegenwärtigung |

Inszenierung und VergegenwärtigungKulturelle NotizenAndreas Mertin Inszenierung und Vergegenwärtigung als Movens der menschlichen Kultur

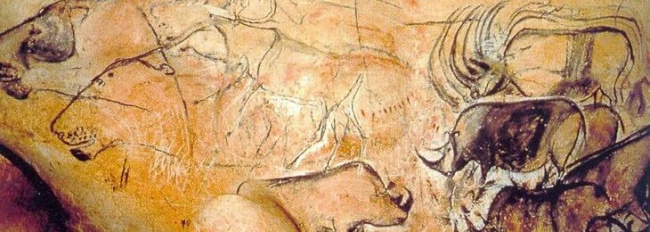

Als der Mensch vor 40.000, vielleicht auch 60.000 Jahren damit begann, Zeichnungen an die Felswände zu kritzeln, war damit eine außerordentliche Leistung verbunden. Denn nicht nur produktiv im Sinne der malerischen Leistung, sondern auch rezeptiv im Sinne der Wahrnehmung (und Vergegenwärtigung) des Dargestellten war das eine besondere Herausforderung. Wie herausfordernd das war, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass andere Lebewesen bis hin zum Neandertaler diese kulturelle Fähigkeit nicht entwickelt, vor allem aber: nicht fortentwickelt haben.

Mit den Bildern muss sich dann die Präsenz einer bestimmten Gruppe verbunden haben. Wie das genau funktionierte, verstehe ich noch nicht ganz, denn dann müsste es ja auf engem Raum mehrere unabhängige, miteinander konkurrierende Gruppen gegeben haben, die sich gegenseitig in den Höhlen besuchen. Sonst würde man nur von einer funktionalen Zuschreibung auf eine faktische Situation schließen.

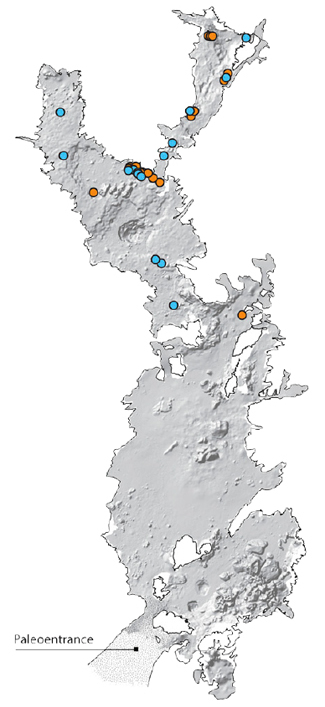

Tatsächlich kann man, wenn man sich eine Karte der frankokantabrischen Höhlenkunst anschaut, eine gewisse Bündelung von Höhlen beobachten. Nicht bekannt ist mir jedoch eine vergleichende Ikonographie naher Höhlen, die einen Abgrenzungscharakter sinnfällig machen.

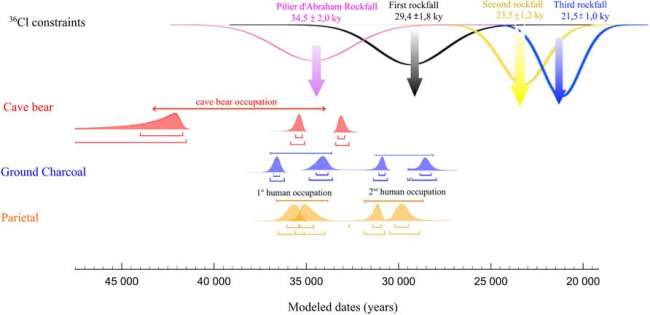

Wenn also, wie die neuesten Untersuchungen zeigen, Menschen in der Höhle von Chauvet vor 37.000 Jahren begonnen haben, Zeichen und Bilder an die Wand zu kritzeln, was und mit wem kommunizieren sie dann? Für die Mitglieder der Gruppe muss es ja in irgendeiner Form identitätsstiftend gewesen sein, für Fremde aber, wenn die Theorie stimmt, abweisend und ausgrenzend. Hier gibt es wohl noch einiges zu erforschen. Denn die angenommene Funktion erklärt noch nicht die konkret ausgearbeitete Form und vor allem nicht ihre Positionierung in der Höhle.

Einsichtig scheint mir zunächst nur, dass die lange Zeit gängige Vermutung, dass es sich um religiöse Bilder in einem klassischen Sinne eines Kultgegenstandes handele, unzutreffend ist. Sie kann nicht einfach im Voraus gesetzt werden, sondern muss anhand der Bilder aufgewiesen werden. Das ist angesichts der Ikonographie kaum möglich. Sicher scheint durch die Befundlage der überlieferten Spuren in der Höhle von Chauvet, dass die Bilder zumindest in der Endzeit, also vor 28.000 Jahren, eine rituelle Funktion im Sinne der Initiation hatten, also der Vergegenwärtigung der Stammesgeschichte. Dafür ist die Platzierung im hinteren Teil der Höhle höchst einleuchtend. Allerdings haben die letzten Nutzer der Höhle, von deren Initiationsverhalten wir durch Fußspuren wissen, wohl nicht die Bilder erschaffen:

Die Höhlenmalereien stehen erst am Anfang der fortgesetzten Geschichte von Inszenierung und Vergegenwärtigung, aber sie zeigen, wie sehr die gesamte Kulturgeschichte der Menschen von diesem Motiv bewegt ist. Inszenierung und Vergegenwärtigung als Problem der christlichen KulturInszenierung und Vergegenwärtigung ist zunächst einmal also ein Phänomen der gesamten menschlichen Kultur von den Anfängen an – dann aber gerade auch der historischen Phase der christlichen Kultur, der ich mich nun zuwende.

Nachdem die urchristliche Gemeinde über 200 Jahre jede Visualisierung und Theatralisierung ihrer Erzählungen abgelehnt hatte und zumindest visuell auch gar keine Vorlagen für Vergegenwärtigung vorhanden waren, mussten komplexe Verhältnisbestimmungen von „Inszenierung und Vergegenwärtigung“ hergestellt werden. Wie sollte etwa Maria, die Mutter Jesu, von der es keine Bilder gab, auf den Fresken und Gemälden dargestellt werden? Wie musste man sich eine junge, ja fast noch kindliche Jüdin des Jahres 1 vorstellen? Und die gleiche Frage galt es ja auch für Jesus und seine Jünger oder die Evangelisten zu klären. Sprachlich kann man etwas vergegenwärtigen, ohne sich je ein Bild machen zu müssen.

Martin Luther mag zwar mit seinem Satz „Wenn ich von Christus höre, so entwirft sich in meinem Herzen das Bild eines Mannes, der am Kreuz hängt“ Recht haben, aber es ist eben kein Spiegelbild, sondern ein Jahrhunderte später und über Jahrhunderte hinweg inszeniertes, und insofern in die Irre führendes und natürlich kein zutreffendes physiognomisches Bild. Heute würden wir schreiben: ein kulturell bedingtes Symbolbild. Keinesfalls entwirft sich ja automatisch ein Bild mit Engeln, die mit Kelchen für die Eucharistie die Kreuzigung umschweben (wie im katholischen Ordo), oder ein Bild eines schwarzen Christus (wie im afrikanischen Ordo). Sondern das, was einem in den Sinn kommt, und das ist nicht naturgegeben, sondern kulturell vermittelt, Ergebnis einer jahrhundertelangen Geschichte von Inszenierung und Vergegenwärtigung. In diesem Sinn ist die Frage nach Inszenierung und Vergegenwärtigung tief in die Kulturgeschichte des Christentums eingeschrieben. Man kann für das Problem der Vergegenwärtigung natürlich Lösungen entwickeln, so wie das Christentum das in seiner 2000jährigen Geschichte auch getan hat. Eine Möglichkeit besteht darin, einem Zeitgenossen der neutestamentlichen Akteure die Fähigkeit zur Malerei zuzuweisen und ihn als ersten Maler, wenn nicht des Herrn, dann doch der Maria auszugeben.

Die Lukaslegende taucht freilich erst sehr spät auf, weil sie ein künstlerisches, nicht ein theologisches Problem lösen muss: wie kommt man an authentische Jesusbilder? Da wäre ein zeitgenössischer Porträtmaler natürlich hilfreich gewesen. Aber nicht nur den Künstlern wurde schnell klar, dass dies, die Vergegenwärtigung Jesu Christi anhand authentischer, weil bereits zu Lebzeiten gemalter Christusbilder, für jeden Leser von Lukas 1, 1 unplausibel war. Und so wurde nicht eine direkte Begegnung, sondern eine göttliche Inspiration des Lukas vergegenwärtigt. Auf dem unten zu sehenden Bild von Jan Gossaert (1478-1532) „vergegenwärtigt“ Lukas die Maria und das Kind durch eine Offenbarung mit Hilfe eines Engels, der ihm die Hand führt. Das wäre natürlich nicht notwendig, wenn Maria und Jesuskind gegenwärtig wären und eben nicht vergegenwärtigt werden müssten. Lukas, so die Bildaussage, hatte eine Offenbarung, eine Vision, jener vergleichbar, die die gesamte Geschichte der jüdisch-christlichen Religion begründete. Und das macht das Bild ja auch überaus deutlich, indem es Lukas mit Mose in eine gar nicht so subtile Beziehung setzt. Oberhalb des Malerduos Engel/Lukas ist kunstvoll eine Statue des Mose mit den Gesetzestafeln platziert, erkennbar nicht nur an den 10 Geboten, sondern auch an den legendären „Hörnern des Moses“.

Das wäre nicht so spektakulär, wenn nicht unter dem Pult des Lukas zwei mittelalterliche Schuhe lägen. Die machen nur Sinn, wenn es Lukas wortwörtlich „die Schuhe ausgezogen hat“ und er sich in der Situation des Moses am Berg Horeb befindet: „Gott sagte: »Komm nicht zu nahe heran! Zieh die Sandalen aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliger Grund.« Die reine Schriftbezeugung, man sieht es an dem Buch im Pult des Malers, hat er schon hinter sich gelassen. So wie Mose unmittelbar mit Gott im brennenden Dornbusch kommuniziert, so begegnet Lukas in seiner Vision der Madonna unmittelbar (wobei er bei Gossaert nicht direkt auf die Madonna blickt). Zugleich macht das Bild aber auch sehr deutlich, dass Lukas der Madonna nicht persönlich begegnet ist, ja selbst angesichts einer Vision noch der helfenden Hand eines Engels zur Umsetzung seiner Skizze bedarf. Nun ist das Motiv des Lukas als Maler nur eine der vielen denkbaren Lösungen. Gott selbst könnte schlicht passende Bilder vom Himmel herab verteilt haben – auch davon erzählt die Kulturgeschichte des Christentums. Oder Jesus selbst könnte, durch die eine oder andere magisch-eindrückliche Art sein Antlitz hinterlassen haben, um den späteren Generationen seine Vergegenwärtigung zu erleichtern: davon künden die Abgar-Legende, das Schweißtuch der Veronika und natürlich das angebliche Grabtuch, das sich heute in Turin befindet. Diese Geschichten kranken alle daran, darauf haben schon die Theoretiker des byzantinischen Bildersturms in Person des Kaisers Konstantin V. hingewiesen, dass Jesus selbst eine Form der Vergegenwärtigung / Erinnerung vorgegeben hat, die viel weitergehender ist: die der Einverleibung und der Nachfolge.

Demgegenüber muss jede Form der bloß visuellen Vergegenwärtigung sekundär erscheinen, zumal dann, wenn sie nur als inszenierte denkbar ist. Man kann an Tintorettos Abendmahl in Santa Maria Maggiore in Venedig gut sehen, wie er zwar den Moment der Wandlung kunstvoll visuell ansteuert, ihn letztlich aber nicht einfangen kann.

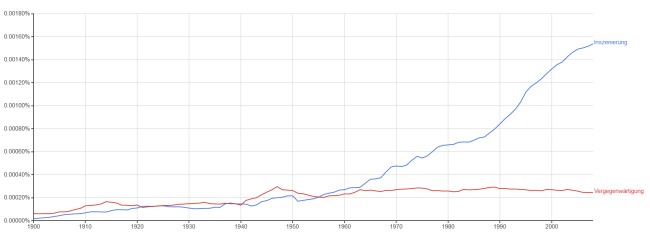

Das schließt Bilder als Mittel der Vergegenwärtigung nicht aus, macht sie aber zumindest sekundär. Die primäre Vergegenwärtigung geschieht in der Form, in der wir konkret Jesu Worte nachvollziehen. Andere Formen der Vergegenwärtigung müssen sich der Mittel der Inszenierung in dem Sinne bedienen, dass sie zunehmend auf spätere Lesarten, Mirakel, legendarische Motive zugreifen müssen. Davon zeugt die christliche Kunstgeschichte auf eindrückliche Weise. Sprachgeschichtliche NotizenIch wechsle von der visuellen Vergegenwärtigung von Kultur allgemein und christlicher Kultur im Besonderen zur Betrachtung der Sprachgeschichte. Seit wann ist „Inszenierung und Vergegenwärtigung“ ein Thema in der deutschen Sprache? InszenierungInszenierung, dieses uns heute so vertraute Wort, tritt erst sehr spät seine Karriere in der deutschen Sprache an. Glaubt man Googles Datenbank-Visualisierung seiner digitalisierten deutschsprachigen Bücher von 1500 bis 2000, dann ist das Wort ‚Inszenierung‘ bzw. „inszenieren“ bis 1800 so gut wie überhaupt nicht verwendet worden.[3]

Und tatsächlich zeigt auch ein Blick in die Geschichte der deutschen Literatur, dass erste Fundstellen erst ganz am Ende des 19. Jahrhunderts auftauchen, vor allem im Kontext von Theater-Inszenierungen und ihren literarischen Spiegelungen.[4] Von dort aus tritt es in die allgemeine Sprache ein. Das Grimm’sche Wörterbuch[5] kennt das Wort ‚Inszenierung‘ nicht, der Brockhaus von 1809 ebenfalls nicht[6], weder als Lexem noch im laufenden Text. Meyers Großes Konversationslexikon von 1905 hat zwar noch kein Lexem, aber immerhin schon acht Treffer[7] im laufenden Text und schreibt etwa zum Stichwort Marienklagen:

Und das „Kleine Konversationslexikon“ des Brockhaus aus dem Jahr 1911 erläutert unter dem Stichwort Mise:

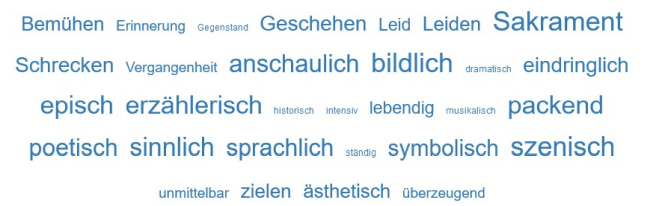

Nach und nach gehört das Wort offenkundig zum normalen Sprachgebrauch. Allerdings, das zeigt die unten abgebildete Visualisierung des Wortprofils, ist der allgemeine Begriff weiterhin (und zwar bis heute) eng an die Welt des Theaters und der Oper gebunden und wird von dort aus auf andere kulturelle Sektoren übertragen:

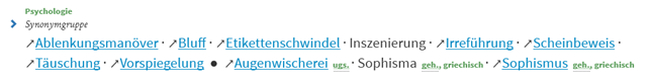

Nur wenn man auf die engere Fachsprache der Psychologie schaut, kommt man zu anderen Ergebnissen. Hier merkt man, wie die kritischen Anfragen an Kultur-Inszenierungen einen Bezugspunkt in der psychologischen Sprache haben.

In der Psychologie wurde der Inszenierungsbegriff vermutlich im Rahmen der Psychoanalyse aufgegriffen und fachspezifisch fruchtbar gemacht. Dabei bekommt er eine verstärkte Konnotation in Richtung „Illusion“ und „Täuschung“. Vergegenwärtigung

Das Wort ‚Vergegenwärtigung‘ bzw. ‚vergegenwärtigen‘ hat dagegen eine längere Geschichte in der deutschen Sprache, nicht zuletzt aufgrund des grundsätzlichen religiösen Problems der Vergegenwärtigung biblischer Erzählungen und religiöser Lehre. Es taucht neben der Theologie immer wieder auch in der Literatur auf und setzt sich dann ab 1750 allgemein in der Sprache durch. In der deutschen Literaturgeschichte wird es in der Zeit des ‚Sturm und Drang‘ sichtbar und wird dann nicht zuletzt von den Romantikern gebraucht.[9] Das Grimm’sche Wörterbuch hat sowohl einen ausführlichen Artikel zu „vergegenwärtigen“ wie einen knapperen zu „Vergegenwärtigung“. Darin wird es als Verdienst Klopstocks angesehen, das durchaus auch in alter Zeit vorkommende Wort wieder aufgegriffen zu haben, und Goethe habe es dann „geläufig“ gemacht, ja es habe zu seinen „Lieblingswörtern“ gehört.[10] Im Grimm lesen wir:

Das Wörterbuch unterscheidet das „zur Anschauung bringen“ und das „vergegenwärtigen“. Vergegenwärtigen ist eine geistige Tätigkeit, zur Anschauung bringen eine sinnliche. Vergegenwärtigen ist zugleich eher einer rezeptionsästhetische, „zur Anschauung bringen“ eher eine produktionsästhetische Begrifflichkeit. Diese Differenzierung dürfte sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts aber abschleifen und aus dem Bewusstsein verschwinden. Die Visualisierung des Wortprofils zeigt uns dann den bis in die Gegenwart nachwirkenden religiösen und theologischen Gebrauch des Wortes „Vergegenwärtigung“, etwa wenn ihm sehr dominant das Stichwort „Sakrament“ zugeordnet wird. Aber auch „Leid“ und „symbolisch“ dürften in diesen Zusammenhang gehören.

Inszenierung und Vergegenwärtigung

Vergleicht man die Häufigkeit des Wortes „Inszenierung“ mit der des Wortes „Inszenierung“ im Verlauf der letzten 100 Jahre, dann kann man ab der Mitte der 60er-Jahre die zunehmende Bedeutung von „Inszenierungen“ beobachten. Im Zuge der Entwicklung der Massenmedien spielt die gestaltende Inszenierung eine immer größere Rolle. Es reicht nicht mehr, etwas darzustellen, es muss auch entsprechend „inszeniert“ sein. Das begründet sowohl die Inflationierung der Inszenierungen wie die sich verbreitende Skepsis gegenüber bloßen „Inszenierungen“. „Inszenierung und Vergegenwärtigung“ als festes Begriffspaar ist dagegen eher selten. Es kommt ab und an in der Literaturwissenschaft vor, einmal im Kontext (m)eines Ausstellungsprojektes von Kunst in der Kirche 1997 zur documenta X, ansonsten ist sein Auftreten eher kontingent. Das könnte seine Ursache darin haben, dass denen, die an der Vergegenwärtigung historischer Erzählungen und Tatbestände arbeiten, der Verweis auf die „Inszenierung“ und damit einhergehend die „Fiktionalisierung“ eher unangenehm ist. Wie ja auch generell im religiösen Kontext weiterhin die Idee, man müsse einen Bibeltext „zur Anschauung bringen“ populärer ist. Und wenn inszeniert wird, dann eher im Sinne des Bibliologs oder des Bibliodramas. Die Frage, die sich stellt, ob theologisch nicht noch vertiefter über Vergegenwärtigung (und Inszenierung) gesprochen werden müsste, als nur in dem Sinne, dass bestimmte Inszenierungen von Texten das biblisch Erzählte zu vergegenwärtigen helfen. Abschied von der Ikone – der Weg des WestensFür die Theologie ist die Frage der Vergegenwärtigung nicht nur in dem Sinne elementar, dass sie sich fragen muss, wie sie Historisches vergegenwärtigt (also ein anschauliches Bild der in der Bibel erzählten Vorgänge bekommt), sondern auch in dem Sinne, dass sie fragen muss, wie sich das Historische selbst vergegenwärtigt, das Wort Gottes also Geltung erlangt. Rudolf Bultmann hat in „Der Begriff der Offenbarung“[11] geschrieben, dass die geschichtliche Erinnerung an ein externes Geschehen vergangener Offenbarung für die Vergegenwärtigung der Offenbarung in der Predigt kaum relevant sei, da die Predigt „nicht vergegenwärtigt in der Weise des Mitteilens von etwas Vergangenem, des Erinnerns daran, sondern als Anrede." Offenbarung ist ein existentielles Geschehen, keine Frage des kunstvollen Vergegenwärtigens (und damit auch der Inszenierung) von Historischem. Kulturgeschichtlich mag es um die Veranschaulichung gehen, theologisch geht es um etwas anderes:

Dietrich Bonhoeffer kann dies in der Folge radikalisieren, dass sich die wahre Vergegenwärtigung in der theologischen Sache selbst vollzieht:

Man wird daher die kulturgeschichtliche Vergegenwärtigung sauber von der theologischen bzw. religiösen trennen müssen. Nicht zufällig ordnen sich in den theologischen Lexika die Erwähnungen des Wortes „Vergegenwärtigung“ vorrangig der visuellen Kultur (Ikonen, Bilder etc.) zu:

So schreibt Erich Hertzsch im Artikel „Bilder und Bilderverehrung“ in der dritten Auflage des Lexikons „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“[14] und bringt damit die gesamte Ambivalenz medialer, an mediale Inszenierungen gebundene Vergegenwärtigung auf den Punkt.

Ganz ähnlich schreibt Anastasios Kallis im Evangelischen Kirchenlexikon

Der Westen ist dieser engen, quasi in der Sache selbst liegenden Verknüpfung von medialer Inszenierung und Vergegenwärtigung nicht gefolgt, sondern hat sie als zunehmend als menschliche Leistung kenntlich gemacht. Kunstgeschichtlich bricht er im Wechsel von Cimabue zu Giotto und später dann in der Schule von Robert Campin, Jan van Eyck und Rogier von der Weyden mit der byzantinischen Form medialer Vergegenwärtigung des Transzendenten und orientiert sich am Maß des Menschlichen, was den weiteren Verlauf der abendländischen Geschichte beeinflussen und ihr eine gewisse immanente Distanz zur Inszenierung einschreiben wird. Im Gegensatz zur Veranschaulichung, die stärker den illustrativen Charakter hervorhebt, zielt die oströmische vergegenwärtigende Inszenierung auf „Reale Gegenwarten“. Dem folgt der Westen nicht. Der „Abschied von der Ikone“, der sich in der Kunst des Westens vollzieht, zielt auf die Stärkung des Subjekts, das das Bild als bewusste, auf ihn hin arrangierte Inszenierung erkennt:

„Inszenierung und Vergegenwärtigung“ ist im Westen dauerhaft als Betrachter-zentrierte Konstellation begriffen und ausgeprägt worden. Das bestimmt unser Denken weiterhin:

Anmerkungen[1] Ina Wunn: Barbaren, Geister, Gotteskrieger. Die Evolution der Religionen – entschlüsselt; Heidelberg 2018 [3] Der NgramViewer zum Stichwort „Inszenierung“. Die Wortverlaufskurve des DWDS ergibt ein ähnliches Bild, hier setzt das Wort etwa um 1880 ein. [4] Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, Digitale Bibliothek Band 125, Berlin, 2005 [9] Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, Digitale Bibliothek Band 125, Berlin, 2005 [10] http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GV01374#XGV01374 [11] Bultmann, Rudolf (1929): Der Begriff der Offenbarung im Neuen Testament. Tübingen: Mohr (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 135). [12] Ebd., S. 30. [13] Dietrich Bonhoeffer, Sein und Akt, GS III., S. 306. [14] E. Hertzsch, Art. Bilder und Bilderverehrung, RGG 3, Bd. 1, S. 1276 [15] K. Onasch, Art. Ikone, RGG3, Bd. 3. S. 670. [16] Anastasios Kallis, Art. Ikone, Evangelisches Kirchenlexikon, EKL Bd. 2/5, S. 606 [17] Thürlemann, Felix (1997): Abschied von der Ikone: Das Bildkonzept Robert Campins und seine Rezeption in Malerei und Kunstgeschichte. In: Gerhart Schröder (Hg.): Anamorphosen der Rhetorik. Die Wahrheitsspiele der Renaissance. München: Fink (Ursprünge der Moderne, Bd. 1), S. 249–266. [18] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Bassenge, Friedrich (1985): Ästhetik. 4. Aufl. Berlin [u.a.]: Aufbau-Verlag. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/118/am661.htm |

Folgt man den Überlegungen von Ina Wunn,

Folgt man den Überlegungen von Ina Wunn,

Denn wenn man etwa in Chauvet, aber auch in Altamira sieht, dass die eigentliche Welt der Bilder nicht am Eingang der Höhle beginnt, sondern erst im Inneren, welche Bedeutung hat das für die vermutete Funktion der Abwehr? Dann müssten Besucher ja schon tief in die Höhle eingedrungen sein, bevor sie sahen, dass es eine Höhle fremder Menschen war. Mir leuchtet die apotropäische Funktion der Bilder nicht unmittelbar ein.

Denn wenn man etwa in Chauvet, aber auch in Altamira sieht, dass die eigentliche Welt der Bilder nicht am Eingang der Höhle beginnt, sondern erst im Inneren, welche Bedeutung hat das für die vermutete Funktion der Abwehr? Dann müssten Besucher ja schon tief in die Höhle eingedrungen sein, bevor sie sahen, dass es eine Höhle fremder Menschen war. Mir leuchtet die apotropäische Funktion der Bilder nicht unmittelbar ein. Dennoch dürfte angesichts der Bilder in der Höhle unmittelbar einsichtig sein, dass hier vor allem Naturgegebenheiten vergegenwärtigt werden. Allgemein ist die Präzision der Beobachtung der Tiere hervorgehoben worden. Es geht aber nicht – zumindest nicht bei den frühesten Arbeiten – um Jagdmotive, nicht um magische Tiere, sondern zunächst einmal um die konkrete Umwelt. Und es geht darum, diese Umwelt dort zu repräsentieren, wo sie bisher nicht sichtbar war. Es ist eine künstliche Umwelt, die dort auf dem Weg durch die Höhle präsent(iert) wird, um so beeindruckender, da sie ja durch die Flammen der Fackeln wie bewegt wirken mussten.

Dennoch dürfte angesichts der Bilder in der Höhle unmittelbar einsichtig sein, dass hier vor allem Naturgegebenheiten vergegenwärtigt werden. Allgemein ist die Präzision der Beobachtung der Tiere hervorgehoben worden. Es geht aber nicht – zumindest nicht bei den frühesten Arbeiten – um Jagdmotive, nicht um magische Tiere, sondern zunächst einmal um die konkrete Umwelt. Und es geht darum, diese Umwelt dort zu repräsentieren, wo sie bisher nicht sichtbar war. Es ist eine künstliche Umwelt, die dort auf dem Weg durch die Höhle präsent(iert) wird, um so beeindruckender, da sie ja durch die Flammen der Fackeln wie bewegt wirken mussten.

So geschieht es in der Lukaslegende, die diesen zum Porträtmaler der Maria macht. Das ist natürlich bewusst mirakulös, denn der Verfasser des Lukasevangeliums betont ja gleich zu Anfang, dass er von der Zeit der Augenzeugen durch einen längeren Traditionsprozess getrennt ist (Lk 1,1f.). Heute datiert man das Evangelium in die Zeit nach 90 nach Christus. Für den Verfasser des Evangeliums ist Vergegenwärtigung also selber schon ein Problem.

So geschieht es in der Lukaslegende, die diesen zum Porträtmaler der Maria macht. Das ist natürlich bewusst mirakulös, denn der Verfasser des Lukasevangeliums betont ja gleich zu Anfang, dass er von der Zeit der Augenzeugen durch einen längeren Traditionsprozess getrennt ist (Lk 1,1f.). Heute datiert man das Evangelium in die Zeit nach 90 nach Christus. Für den Verfasser des Evangeliums ist Vergegenwärtigung also selber schon ein Problem.

Noch deutlicher wird das im Artikel zur Ikone selbst:

Noch deutlicher wird das im Artikel zur Ikone selbst: