Inszenierung und Vergegenwärtigung |

Die freie ZeichnungDie Anonymen Zeichner zu Gast im Kunsthaus KannenKarin Wendt Auf einem Gemälde des Künstlers Mark Tansey sieht man eine Gebirgsformation und davor stehend einen unbekleideten jungen Menschen, der eine Figur und einen Buchstaben in die Felswand ritzt. Schaut man genauer, erkennt man, dass das Gebirge selbst aus unzähligen übereinander geklebten, eingefärbten Textpassagen besteht. Es ist ein post-modernes Bild dafür, wie wir uns durch unseren Blick der Welt ein-zeichnen und ein-schreiben - von Anfang an. Hinter diesen Anfang unserer eigenen Erzählung können wir nicht zurück. Menschen haben schon früh zu zeichnen begonnen. Die ältesten bisher gefundenen narrativen Zeichnungen sind 30.000 Jahre alt und zeugen bereits von großem künstlerischen Geschick und einem Gefühl für Proportionen und Perspektive. Inzwischen wissen wir, dass religiöse oder rituelle Motive nicht genügen, um deren Entstehung zu begründen, es muss vielmehr bereits von Anfang an immer auch um die freie Zeichnung gegangen sein. Vor rund 5000 Jahren beginnen Menschen zu schreiben, Zeichnung und Schrift, beide zeigen unseren Blick und unseren Zugriff auf die Welt. Und obwohl sie einander nahe sind, argumentieren sie auf ihre eigene Weise und vermögen dies auch gegeneinander. Die Geschichte der freien Zeichnung ist daher auch oft eine Geschichte des Widerstands.[1] Im 15. Jahrhundert beginnt in Europa eine Auseinandersetzung über den Stellenwert einer künstlerischen Zeichnung im Verhältnis zur Malerei, man diskutiert, ob sie in erster Linie (nur) ein Entwurf ist oder ob sie für sich stehen kann als erstes unmittelbares Zeich(n)en einer Idee, als direkte Sichtbarmachung eines Gedankens von Hand. Jede Zeichnung vermittelt diese Direktheit und Flüchtigkeit, sie provoziert und verweigert den Versuch einer Grenzziehung und fasziniert, gerade weil sie offen bleibt. Die Moderne erweitert das Verständnis von Zeichnung: alles kann im Sinne des Fragments und der Vorläufigkeit Zeichnung sein.

In der Gegenwart ist dies nun freilich anders. Heute ist eine Arbeit ohne den Künstlernamen im wahrsten Sinne des Wortes schwer zu vermitteln. Dieser neuzeitlichen Bewegung weg vom Werk hin zu einer (Über-)Betonung der Künstlerpersönlichkeit setzt das Projekt von Anke Becker einen Widerhaken. Seit 2006 ruft die Künstlerin regelmäßig dazu auf, Zeichnungen einzureichen, die dann ohne Nennung der Namen ihrer Urheber in Ausstellungen und auf ihrer Internetseite gezeigt und erworben werden können.

In der Ausstellungshalle sind 500 Zeichnungen aus dem Archiv zu sehen: auf petrolfarbenem Grund dicht an dicht und ungerahmt gehängt, ziehen sie sich wie ein erzählerischer Fries an den Wänden der Ausstellungshalle entlang. Am Ende lesen wir die Namen all der Orte, aus denen die Arbeiten weltweit eingesandt wurden. So ergibt sich ein weiteres Bild für das ästhetische Netzwerk, das diese Ausstellung schafft. Von der klassischen Linienzeichnung in Bleistift oder Tusche, über die kolorierte Graphik und die Kreidezeichnung bis hin zur dreidimensionalen Papiercollage, von der konkreten Beobachtung bis zur abstrakten Spur, von der Zeichnung als Schrift und der Schrift als Zeichnung: es öffnet sich das facettenreiche Spektrum der zeitgenössischen Zeichnung. Man beginnt Differenzen von Papieren, Formaten, Texturen und Oberflächen wahrzunehmen und erkennt die unterschiedlichen Bewegungen der zeichnenden Hand. Die Anonymität schafft eine Ebene der Sichtbarkeit: Jedes Blatt steht für sich, aber auch gleich wertig neben allen anderen. Das heißt, jeder Zeichner hat nur eine Stimme, aber auch, jeder hat eine Stimme. Es braucht Zeit und Konzentration, sich auf das einzelne Blatt einzulassen, sich zu vertiefen. Jede Zeichnung (er)fordert einen neuen, den eigenen Blick. Zugleich wird deutlich, dass eine nicht hierarchische Präsentation ästhetische Ordnungen vornimmt: Gruppierungen nach Motivik, Farbigkeit oder Stil, und so Interaktionen initiiert. Die raumgreifende Fülle des fragilen Mediums, das wir gewohnt sind, einzeln vor uns liegen zu haben, bedeutet für unsere Sehgewohnheiten und unser Urteilsvermögen eine Herausforderung.

Es geht bei dem hier ausgestellten Projekt um die Vielfältigkeit der Zeichnung, noch mehr aber um die darin eingezeichnete Freiheit, um ihr „sprechendes Gesicht“, wie es Wassily Kandinsky in einem seiner Essays formulierte: „Gerade Linie, gerade schmale Fläche: hart, unentwegt, sich rücksichtslos behauptend, scheinbar ‚selbstverständlich‘ – wie das bereits erlebte Schicksal. So und nicht anders. Gebogene, ‚freie' Linie: vibrierend, ausweichend, nachgebend, ‚elastisch‘, scheinbar ‚unbestimmt‘ – wie das uns erwartende Schicksal. Es könnte anders werden, wird aber nicht. Hartes und Weiches. Die Kombination von beidem – unendliche Möglichkeiten. Jede Linie sagt ‚ich bin da!‘. Sie behauptet sich, zeigt ihr sprechendes Gesicht – ‚horcht! Horcht auf mein Geheimnis!‘. Wunderbar ist eine Linie.“[3] Anmerkungen[1] Andreas Mertin: Reformierte Ästhetik. In: Sabine Dreßler und Andreas Mertin (Hg.): Einsichten. Zur Szenographie des reformierten Protestantismus, Solingen 2017, S. 12-31, hier: S. 12. [2] „Jeden Tag eine Linie“. Zeichnung und Art Brut, Kunsthaus Kannen, Münster 2012. [3] Wassily Kandinsky: Essays über Kunst und Künstler (Cahiers d'Art 5/1935), Hg. v. Max Bill, Zürich 1955. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/118/kw823.htm |

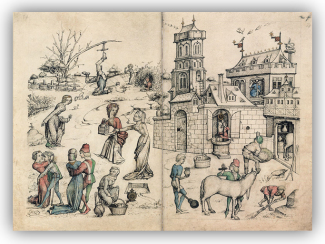

Für Betrachter mittelalterlicher Kunst und auch noch in der frühen Neuzeit war es nicht die Regel, dass eine Zeichnung mit Namen signiert war. Vor allem für Buchillustratoren gibt es häufig nur Notnamen. Hinter einem niederländischen Werk des 15. Jahrhunderts etwa, dem so genannten Hausbuch, das für viele nachfolgende Künstler zur Inspirationsquelle wurde, stehen mindestens fünf bedeutende, bis heute nicht namentlich bekannte Zeichner.

Für Betrachter mittelalterlicher Kunst und auch noch in der frühen Neuzeit war es nicht die Regel, dass eine Zeichnung mit Namen signiert war. Vor allem für Buchillustratoren gibt es häufig nur Notnamen. Hinter einem niederländischen Werk des 15. Jahrhunderts etwa, dem so genannten Hausbuch, das für viele nachfolgende Künstler zur Inspirationsquelle wurde, stehen mindestens fünf bedeutende, bis heute nicht namentlich bekannte Zeichner. Auch das Kunsthaus Kannen ist ein Ort der Zeichnung

Auch das Kunsthaus Kannen ist ein Ort der Zeichnung