Lesen |

Vom besonderen Vergnügen, alte Texte zu lesenOder: Was sind „Unerkannte Sünden“?Andreas Mertin Ein Buch-Geschenk

Das Buch, das mir meine Freunde schenkten, ist folgendes:

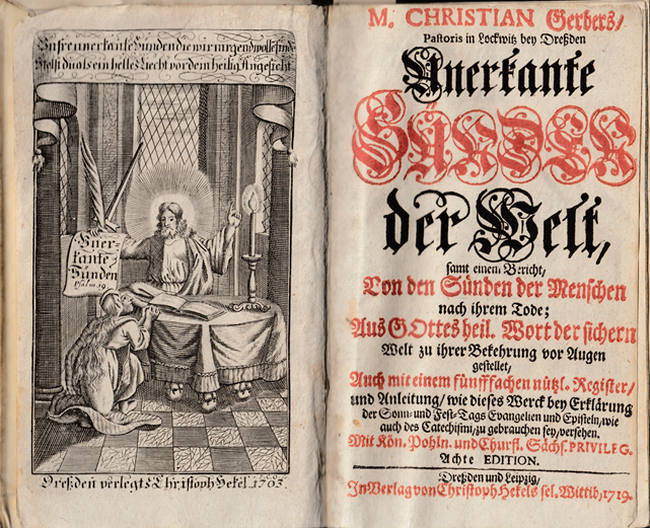

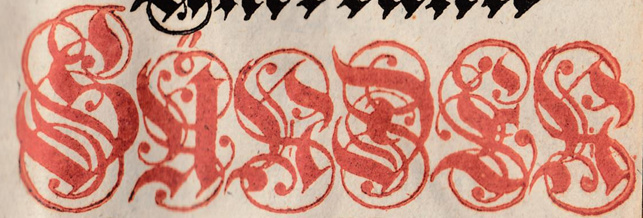

Das Buch ist in einfaches Leder gebunden, auf Pergamentseiten gedruckt und zeigt nach ein paar Leerseiten den oben abgebildeten Kupferstich als Frontispiz, der den Leser auf Psalm 13 verweist. Das Deckblatt bemüht sich – im Unterschied zu früheren Ausgaben des gleichen Werkes – schon im Schriftbild auf das „Unerkannte“ als zu Entzifferndem anzuspielen. Deshalb ist das Wort Sünden zunächst gar nicht zu erkennen, sondern muss dank seiner Schmuckschrift erst mühsam entziffert werden. So wie es ja auch eines mehr als 1500 Seiten umfassenden Buches bedarf, um die unerkannten Sünden aufzudecken bzw. zu entziffern. Nun weist uns schon die Angabe, dass es sich hier um die achte Edition handelt, darauf hin, dass dieses Buch zu seiner Zeit, also dem beginnenden 18. Jahrhundert, außerordentlich erfolgreich gewesen sein muss. Wenn die erste Ausgabe dieses Werkes 1703 erschienen ist, ist die achte Edition nach nur 16 Jahren schon bemerkenswert.

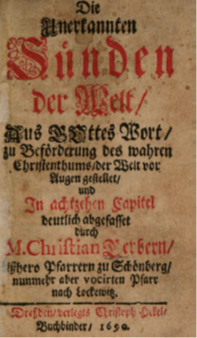

Während mein Geschenk schon 106(!) Capitel enthält, reichten dem ersten Band noch 18 Sünden auf 200 Seiten aus. Dieses Buch muss dann so erfolgreich gewesen sein, dass der Verfasser beschloss, es auf 106 Sünden und 1500 Seiten zu erweitern: wes das herz voll ist dem geht der mund über. Damit hatte das Unternehmen noch nicht sein Ende, denn schon 1705 erscheint eine wiederum mehr als 1500 Seiten umfassende Fortsetzung:

Und wenn es einmal läuft, dann sollte man auch weitermachen. So erschienen auch noch quasi im Gegenzug Belehrungen über die Unerkannten Wohltaten Gottes.

Seine Werke bleiben aber beileibe nicht ohne Widerspruch. Als er sich in den unerkannten Sünden kritisch zum Missbrauch der Kirchenmusik äußert (er meint hier vor allem katholische Kirchenmusiker in evangelischen Kirchen und sich unangemessen benehmende Kirchenmusiker), antwortet ihm der Kirchenkantor Georg Motz und verweist gut lutherisch darauf, dass es doch die Musik sei, die heilig sein müsse, nicht der Musiker:

Gerber antwortet darauf und es gibt noch einmal ein Widerwort des Kantors. Also insgesamt eine ganz rege Korrespondenz über Kirchenmusik. Wer aber ist dieser Vielschreiber Christian Gerber?[3] Darüber gibt Jakob Franck in der Allgemeinen Deutschen Biographie 1878 wie folgt Auskunft:

Unerkannte SündenWas aber sind denn nun „unerkannte Sünden“? Eigentlich sind es keine wirklich unbekannten Sünden, sondern zunächst eher so etwas wie scheinbar lässliche Alltagssünden, manchmal ist das eher banal (etwa, dass man nicht einfach zum Schlafen in die Kirche gehen soll), dann aber wiederum komplex theologisch (etwa, ob jemand wirklich nach dem Tod noch sündigen kann). Viele der Sünden scheinen vom Seelsorger in seiner alltäglichen pfarramtlichen Arbeit beobachtet, sozusagen dem Volk vom Mund bzw. Leben abgeschaut zu sein, und so werden die beobachteten Sünden systematisch abgearbeitet und eine Sittengeschichte entworfen. Dafür ist das Buch berühmt. Vor allem die mir vorliegende Ausgabe von 1719 wurde in die Universitäts-Bibliotheken aufgenommen. Und manche dieser „unerkannten Sünden“ sind bis heute noch überaus aktuell und keinesfalls durch die Moral- und Sittengeschichte überholt. Jan Böhmermann könnte angesichts seines Erdogan-Gedichts daraus etwas lernen (Capitel VIII), auch manche Bankberater (V), Politiker (X), die BILD-Zeitung (XI), Mode-Zaren (XXV), Tierquäler und Massentierhalter (XXVI), Bilderverehrer (XXIX), Vielschreiber (XXXII), Traumdeuter (XXXV), Tierliebhaber (XXXVIII), Kapitalisten (XLIV), Comedians (LI), Twitter-Fans (LII), Promotionsfälscher (LIV), schwache Minister (LVII), Steuerlasten (LVIII), Urlaubsreisende in Frankreich und Italien (LXI), Aufsichtsratsmitglieder (LXII) und viele andere mehr. Andere Kapitel sind allerdings sehr den Moden der Moralkritik und den Gepflogenheiten seiner Zeit unterworfen, etwa die Kritik an der Lektüre von Liebesgeschichten und Romanen (XVI), die Frage der Verbeugung vor Potentaten (XXII) oder der Kinderpflege durch Ammen (XLIII). Aber gerade deshalb – in seiner Zeitgebundenheit und in seiner innovativen Kraft – ist das Buch nicht nur in homiletischer, sondern auch in kulturgeschichtlicher Perspektive überaus interessant. Lassen Sie mich ein paar „unerkannte Sünden“ herausgreifen. Am Anfang stehen wie erwähnt eher harmlose Fragen nach dem Kirchenschlaf. Oder nach der scheinheiligen Kritik an der Frömmigkeit der Nachbarn oder nach Ermüdungserscheinungen in der Ehe. Aber es bleibt nicht derartig harmlos: Das fünfte Kapitel kritisiert die Spekulanten und die Kaltherzigkeit der Kapitalisten, denn es behandelt die Frage / obs Sünde sey: Wenn man den Elenden und Armen / die aus dringender Noth das Ihrige verkaufen müssen kaum die Helfte / oder den vierten Theil giebt / was es werth ist? Und hier schildert Gerber ziemlich klar die Notlagen, denen seine Gemeindeglieder unterliegen: diejenigen, die den Preis einer Ware gar nicht einschätzen können und deshalb übers Ohr gehauen werden. Vor allem aber jene, die ihr Hab und Gut aus Not verkaufen müssen und von ihrem Gegenüber deshalb zu niedrigen Preisen getrieben werden, weil sie sonst gar kein Geld bekämen und verhungern müssten. Das könnte man ohne Schwierigkeiten auf viele Arbeitsbereiche in der Gegenwart übertragen. Dabei kritisiert der Autor das Geld-Verdienen nicht grundsätzlich, er findet es gut und billig, aber es darf nicht zu Ungerechtigkeiten führen.

Das siebte Kapitel wendet sich geradezu direkt an Jan Böhmermann, denn es behandelt die Frage / obs Sünde sey: Ausländische auch gleich Heydnische Potentaten lästern / oder schimpf-lich von ihnen reden? Und ausgerechnet am Beispiel eines sich zum Diktatoren entwickelnden türkischen Herrschers(!) expliziert Gerber seine Frage und beantwortet sie so, dass es natürlich eine Sünde sei, die insbesondere unter den Gesichtspunkt der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre nicht zu tolerieren sei, denn auch so ein fremder Herrscher sei von Gott eingesetzt. Um Zivilcourage geht es im 10. Kapitel: Gerber fragt, obs Sünde sey: zum Bösen stillschweigen? Und antwortet: Zwar habe alles seine Zeit, nicht aber im Blick auf das Schweigen angesichts des Bösen. Da gibt es keine Gnade. Zivilcourage ist selbstverständlich. Im vierzehnten Kapitel geht es darum, ob man „Weihnachtsmänner“ (als Christus) einsetzen dürfe und den Kindern „Angst“ einflössen dürfe. Das darf man nicht – vermutlich, weil Gerber den freundlichen Cola-Mann noch nicht kennen konnte. Das sechzehnte Kapitel widmet sich einer Frage, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie Ende des 17. Jahrhunderts überhaupt schon relevant war: ob die Jugend sündige: wenn sie Liebes-Geschichte / oder so genannte Romanen / und andere dergleichen liederliche Schriften lieset / und ihren Vertreib oder Ergötzlichkeit darinnen suchet? Liebesromane mag der Pfarrer natürlich nicht. Ich hätte nur gedacht, dass die verbreitete Lektüre von Liebesromanen erst Ende des 18. Jahrhunderts üblich geworden wäre. So kann man sich irren. Ebenso wenig mag der Sittenprediger die sich so häufig wandelnde Mode aus den Ateliers der Schneider, der sich das XXV. Kapitel widmet. Alles ist nur eitle Hoffart. Aber beide Haltungen hätte man von einem Sittenprediger des beginnendes 18. Jahrhundert auch nicht anders erwartet. Das sechsundzwanzigste Kapitel hat damals, aber auch bis heute einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hier geht es erstmalig in der Geschichte der theologischen Moralliteratur, um Tierquälerei, genauer: Die Thiere ohne Noth und zur Lust martern und quälen. Hier wird Gerber konkret:

Während also Lukas Cranach auf seinen Bildern die Wasser-Jagd ziemlich neutral darstellt, wird Gerber hier sehr deutlich.

Das XXXII. Capitel handelt von den eiferigen Bemühen der Gelehrten / ihre Kunst der Welt zu zeigen / und dadurch Ehre zu erlangen. Als Autor ist man natürlich daran interessiert, warum denn ausgerechnet das so schöne und fruchtbare Bücherschreiben problematisch sein soll. Sicher wissen wir aus biblischen Zeiten, dass nach Prediger 12, 12 des viel Büchermachens kein Ende ist und viel Studieren den Leib müde macht. Aber das ist eben Ausdruck der Krise der Weisheit, die festhält, wo viel Weisheit ist, das sei auch viel Grämens und wer viel lerne, der muss viel leiden. Aber den Theologen Gerber stört das viele Schreiben gar nicht, sondern bloß das Schreiben allein um der akademischen Ehre wegen. Es gibt eben Menschen, die alles tun, um einen akademischen Titel zu erlangen. Auch über die Untersuchungsgegenstände macht Gerber sich lustig: so sei zwischen zwei berühmten Philosophen ein Buch-Streit entstanden, wer mehr Haare im Bart hätte: die Geiß oder der Bock? Närrische Zoten nennt Gerber das. Das LII. Capitel handelt von der heutigen Art zu disputieren. Das ist ein bis in die Gegenwart relevantes Thema: wie und wann richtig Streitgespräche führen? Gerber setzt ein mit der Versicherung: Es ist keineswegs meine Meynung / als ob ich das Disputieren an sich selbst für schädlich / oder zum wenigsten für unnützlich hielte. Schließlich sei Jesus selbst ein scharfer Disputand gewesen und auch Gott habe im Gespräch mit Hiob das deutliche Wort nicht gescheut. Aber es geben eben nicht nur die sachorientierten Auseinandersetzungen, sondern auch „Wort-Kriege und Schul-Gezänke“. Für die akademische Schulungen seien rhetorische Übungen ja sinnvoll, jedoch Rhetorik um der Rhetorik willen nicht. Manche Veranstaltungen würden nicht besucht, um Wissen und Wahrheit zu erlangen, sondern um rhetorischen Spiegelfechtereien beizuwohnen. Das sei abzulehnen. Das LIII. Capitel handelt von den vielen Bücher-Wesen und weitläuffigen Bibliotheken. Dieses Kapitel ist von allen bisher gelesenen das Befremdlichste. Da schreibt ein Autor, zahlreiche tausende Seiten umfassende Werke geschaffen hat, gegen die Privatbibliotheken von Privatgelehrten an. Er hat nichts, wie er selbst sagt, gegen öffentliche Bibliotheken, aber dass Privatleute sich so viele Bücher anschaffen, dass sie sie kaum alle lesen können, allenfalls nur Titelblatt und Inhaltsverzeichnis, das fasst er nicht. Und die Privatleute würden dann auch noch Werke kaufen, die aus fremden Religionen oder der großen anderen Konfession stammen würden. Namentlich erwähnt Gerber die Annalen des Baronius (Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198) und das Theatrum Europaeum des Matthäus Merian. Die Privatleute sammeln demnach Bücher „ohne Unterschied“. Und damit kommt der wahre Punkt des Ärgers von Gerber zum Ausdruck: ohne Unterschied – das heißt eigentlich ohne öffentliche, kirchliche, staatliche Kontrolle. Es ist die im Bücherlesen zum Ausdruck kommende Freiheit, die ihn stört. Eine öffentliche Bibliothek wird im Bücherbestand kontrolliert, eine Privatbibliothek nicht. Und jeder Büchersammler kann kaufen und lesen, was er will. Wenn dann Gerber auch noch zu bedenken gibt, dass die Bücher doch irgendwann alle zerstört werden (Also werden auch Bibliothecken von der Zeit und den Motten und Schaben mit der Zeit verzehret) wird es, wenn man es heute in dem gerade frisch erworbenen 300 Jahre alten Buch liest, doch sehr lustig. Das LXI. Capitel handelt von den Reisen der jungen Leuten in Franckreich und Italien. In Zeiten des überbordenden Tourismus muss man sich natürlich fragen, was Gerber denn gegen die damals noch raren Ausflüge junger Leute nach Frankreich oder Italien haben sollte. Die Antwort lautet schlicht, er meint nicht Italien oder Frankreich, sondern Rom und Paris, die für ihn die Gipfelpunkte moralischer Verkommenheit sind. Und das klingt fast schon vielversprechend: „Wer die Qint-essence oder vollkommene Abbildung aller Wollust / Unzucht / Geilheit/ Sodomiterey / Atheisterey / und der allerschrecklichsten Wünden / die nur gefunden werden / sehen will / der gehe nur in Italien … Das Gleiche gelte für Paris. Und deshalb sollten nach Gerber Eltern ihre Kinder daran hindern, nach Rom oder Paris zu reisen. Aber wie sang schon Wolf Biermann: „Was verboten ist, das macht uns gerade scharf.“ Das LXII. Capitel: Von Annehmung vieler Aemter / denen man doch nicht zur Genüge vorstehen kann. Dieses Capitel will ich nur kurz streifen, aber es schien mir ganz interessant, dass das Phänomen der Übernahme zahlreicher Aufsichtsratsmitgliedschaften durch Inkompetente, schon zu Gerbers Zeiten ihre Vorläufer hatte. Gleichwie der Geiz eine Wurzel alles Ubels ist; Also kommts ohne Zweifel daher / daß die Menschen entweder aus Geld- oder Ehr-geitz angetrieben / viel Aemter und Arbeit auf sich nehmen / ob sie schon selbigen mit gutem Gewissen nicht sattsam vorstehen können. Das belegt Gerber dann en Detail, von unten nach oben wie er schreibt. Er beginnt mit den Handwerkern, fährt fort mit den Advokaten, den Medizinern, und kommt dann zu den Seelenärzten bzw. den Predigern der Kirche. Diesen widmet er sich lange (und wirft der Kirche in der behandelten Frage „Saumseligkeit“), um dann zu den akademischen Ämtern zu kommen. Das LXXIV. Capitel handelt von der Entblössung der Brüste (S. 981-1007). Wie bei allen Sittenbüchern, dürften derartige Kapitel nicht der geringste Grund für ihren Erfolg gewesen sein. Der sittlich Erhabene ergötzt sich an der Schilderung der sittlich angeblich Verkommenen. Aber – auch das ist nicht selten – geraten die Moralisierer nicht selten in den Bann des Kritisierten. Im Kapitel zuvor hatte sich Gerber schon kritisch mit ‚unangemessenen Schönheits-Geprange‘ der Frauen auseinandergesetzt, um nun aber im aktuellen Kapitel-Thema die schlimmere Sünde zu erkennen. Man fragt sich nur, warum ausgerechnet dies eine „unerkannte Sünde“ gewesen sein soll. Es scheint doch ein Dauerbrenner der Predigtgeschichte zu sein. Wie auch immer, Gerber meint, auch wenn diese Unart modischen Schwankungen unterliege, sei es doch angebracht, als Prediger regelmäßig dagegen zu wettern.

Gebert entfaltet seine ansonsten ziemlich moralinsaure Kritik aber, wie er hervorhebt, als Herrschaftskritik. Vornehmlich die besseren Kreise gäben sich diesen „Ausschweifungen“ hin, keinesfalls die Bauern oder die arbeitende Bevölkerung. Das LXXXI. Capitel: Von dem Mißbrauch der Kirchen-Music. Dieses Kapitel, ich erwähnte es eingangs, ist das einzige, dass auf entschiedenen Widerspruch durch einen Kantor stieß. Und tatsächlich ist der Einstieg von Gerber in diesem Kapitel, angesichts einer Religion, die sich der Musik eines König David rühmt, ziemlich herabsetzend und krass: Gleichwie die menschliche Natur so gar durch den Fall Adams verderbet worden / dass sie nichts unter allen Geschöpfen und Gaben Gottes / es seyn leibliche oder geistliche / läst in der rechten Ordnung und Gebrauch bleiben; Also sehen wir / daß auch die Music vielfältiger Weise gemißbrauchet und dem Dienst der Sünden unterworfen wird. Das ist schon starker Tobak als Einleitung zu einem Kapitel über Kirchenmusik. Erster Kritikpunkt ist dann tatsächlich, dass nicht nur evangelische Kantoren an der Orgel sitzen: Man findet unter ihnen Abgöttische Baalsdiener / Päpstische Marien-Knechte / unzüchtige Italiäner und Cappaunen / welche Lutherus … ein unselig Volk nennt. Neben der Religion und der Konfession, ist es vor allem das Verhalten der Kantoren, das Gerber stört. Außerhalb des Gottesdienstes sei es noch schlimmer: Ich habe einen Cantorem in einer vornehmen Stadt gekannt / der vom Vollsauffen mehr hielt / als vom Beten / dieser pflegte oft zu sagen / er könnte am besten compinieren / wen er mit guten Freunden ein Glaß Wein träncke / und ein Räuschgen habe. Die wilden Rock’n’Roll- Zeiten avant lettre. Man könnte auch an den wenige Jahre später in Württemberg wirkenden Organisten und Komponisten Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) denken, der der Obrigkeit aufgrund seines lockeren Lebenswandels, seines mangelnden Respekts sowie seiner scharfen Kritik an Aristokratie und Geistlichkeit zusehends ein Dorn im Auge wurde. Die Kantoren der damaligen Zeit jedenfalls wehrten sich gegen die pauschale Kritik von Gerber, die vermutlich vor allem auf die Dresdner Verhältnisse zielten. Das nur sechs Seiten umfassende LXXXVIII. Capitel handelt vom Mißbrauch der Poesie und poetischen Greueln. Nicht die Poesie als solche ärgert den Autoren, vielmehr due volkstümliche Variante davon, derbe Hochzeitsschwänke, Übernahme heidnischer Fabeln und dergleichen. Nicht das stärkste Kapitel des Buches. Das XCVII. Capitel handelt von unchristlichen Sprüchwörtern. Es ist nicht unmittelbar einsichtig, warum ein lutherischer Sittenprediger des beginnenden 18. Jahrhunderts sich mit den deutschen Sprichwörtern unter dem Aspekt der „unerkannten Sünde“ beschäftigen sollte. Ist es schon eine Sünde, das jeweilige Sprichwort auszusprechen? Ist das Sprichwort An sich sündig? Hängt es von der Intention ab, mit der es verwendet wird? Zwölf Sprichwörter werden besprochen:

Die Mehrzahl dieser Sprichwörter ist so ausgewählt, dass sie erkennbar im Widerspruch zu biblischen Texten stehen. Nein, man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, Gott verlässt einen nicht, den Teufel gilt es nicht zu loben etc. Interessant ist das spätere Götz von Berlichingen Zitat, das Gerber wörtlich nimmt und auf die Konsequenzen etwa im Blick auf Eucharistie hinweist. Eine hyperrealistische Form der Seelsorge. Das CIV. Capitel handelt vom Haß der Christen gegen die Juden und deren Verachtung. Das Buch wird geschrieben in einer Zeit der beginnenden Liberalisierung für die oder zumindest einige Juden am sächsischen Hof. Unter August dem Starken werden einige frühere Beschränkungen aufgehoben. Dennoch bleibt das Leben der jüdischen Bevölkerung sehr drangsaliert. Gerber greift nun durchaus die klassischen christlich-antijudaistischen Begrifflichkeiten auf, sucht deren lebenspraktischen Folgen für die aktuelle jüdische Bevölkerung scharf zu begrenzen.

Diese Etikettierungen und das daraus folgende Verhalten seien gewiss aber eine schwere Sünde. Die jüdische Bevölkerung lebe in ihrem Glauben ebenso wie die katholische in ihrem und niemand sei legitimiert, Juden schärfer zu verurteilen als Katholiken. Auch Luthers Judenschriften erwähnt Gerber, freilich nur die frühen positiven. Alles in Allem heißt sein Gebot: Mäßigung. An einer Verschärfung der Lage der Juden hat Gerber kein Interesse. Das CVI. und damit letzte Capitel handelt von den Sünden der Menschen nach ihrem Tode. Das ist eine geradezu scholastische Fragestellung. Können Menschen auch noch nach dem Tod sündigen? Wenn sie doch tot sind? Müssen sie sogar, antwortet Gerber, denn die Sünde ist so tief in die sündigen Menschen eingeschrieben, dass sie auch noch in der Hölle damit fortfahren. So wie die Geretteten im Paradies ganz frei von Sünden sind, so sind die Verdammten in der Hölle voller Sünden. Eine Art Analogie-Schluss. FazitInsgesamt erweist sich die Lektüre von Christian Geberts 106 unerkannten Sünden als überaus interessant und erkenntnisreich. Er widmet sich den Fragen seiner Gemeindeglieder ebenso wie Veränderungen in der Gesellschaft. In vielen, vor allem moralischen Fragen, ist er ziemlich konservativ, in anderen, wie der Herrschaftskritik, der Zuwendung zu den Tieren, aber er im Blick auf die Verfolgten seiner Zeit ist er durchaus progressiv. So bereitet es ein besonderes Vergnügen, diesen alten Text zu lesen. Anmerkungen[4] Artikel „Gerber, Christian“ von Jakob Franck in: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 8 (1878), S. 718–719, Digitale Volltext-Ausgabe in Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Gerber,_Christian&oldid=- [5] Blanckmeister, Franz (1893): Der Pfarrer von Lockwitz. Christian Gerber, Erbauungsschriftsteller und Liederdichter; Lebensbild eines Landpfarrers aus Speners Schule. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/119/nn.htm |

Mitte Mai war ich mit Freunden in der alten Universitätsstadt Prag und bekam zu meinem Geburtstag aus einem örtlichen Antiquariat ein Buch aus dem Jahr 1719 geschenkt.

Mitte Mai war ich mit Freunden in der alten Universitätsstadt Prag und bekam zu meinem Geburtstag aus einem örtlichen Antiquariat ein Buch aus dem Jahr 1719 geschenkt.

Und das Buch ist nur ein Teil einer Serie von Büchern zum Thema, dessen allererster Band dreizehn Jahre zuvor, also 1690 erschienen ist.

Und das Buch ist nur ein Teil einer Serie von Büchern zum Thema, dessen allererster Band dreizehn Jahre zuvor, also 1690 erschienen ist. Wer noch mehr über den Verfasser der „Unerkannten Sünden“ wissen will, wird in der 1893 erschienenen kleinen Biographie von Franz Blanckmeister fündig.

Wer noch mehr über den Verfasser der „Unerkannten Sünden“ wissen will, wird in der 1893 erschienenen kleinen Biographie von Franz Blanckmeister fündig.

Das XXIX. Capitel: Obs Sünde sey / einem Crucifix oder sonst einem Bilde / das zur Andacht dienen soll / eine Heiligkeit zuschreiben? Dieses ganz interessante Kapitel beginnt Gerber mit einem Fallbeispiel: Ein Kruzifix fällt in den Dreck und aus Versehen tritt ein frommer Mann auf dieses Kruzifix und er macht sich nun schreckliche Vorwürfe, dass er dadurch eine schwere Sünde begangen habe. Das sieht Gerber auch so, aber nicht das Treten des Kruzifixes mit den Füßen sei die Sünde, sondern die verzweifelte Selbstkritik des frommen Mannes. Denn dieser mache durch seine Selbstvorwürfe das Kruzifix zu einem Götzen. Das entspricht einerseits der lutherischen Bilderlehre, andererseits ist es durch und durch aufklärerisch.

Das XXIX. Capitel: Obs Sünde sey / einem Crucifix oder sonst einem Bilde / das zur Andacht dienen soll / eine Heiligkeit zuschreiben? Dieses ganz interessante Kapitel beginnt Gerber mit einem Fallbeispiel: Ein Kruzifix fällt in den Dreck und aus Versehen tritt ein frommer Mann auf dieses Kruzifix und er macht sich nun schreckliche Vorwürfe, dass er dadurch eine schwere Sünde begangen habe. Das sieht Gerber auch so, aber nicht das Treten des Kruzifixes mit den Füßen sei die Sünde, sondern die verzweifelte Selbstkritik des frommen Mannes. Denn dieser mache durch seine Selbstvorwürfe das Kruzifix zu einem Götzen. Das entspricht einerseits der lutherischen Bilderlehre, andererseits ist es durch und durch aufklärerisch. Daher man immerzu unter Standes-Personen / Fürstlichen / Gräflichen und Adelichen / auch unter Bürgerlichen Weibs-Personen solche findet / die da so unverschämt seyn / daß sie nicht nur einen grossen nackenden Hals machen / und auch sowohl die Schultern entblößen / nicht anders /

Daher man immerzu unter Standes-Personen / Fürstlichen / Gräflichen und Adelichen / auch unter Bürgerlichen Weibs-Personen solche findet / die da so unverschämt seyn / daß sie nicht nur einen grossen nackenden Hals machen / und auch sowohl die Schultern entblößen / nicht anders /