Lesen |

Arbeiten wir an der Bibliothek von Babel!Eine erwidernde AnmerkungAndreas Mertin

In dieser Erklärung hatten 130 Leseforscher aus ganz Europa darauf hingewiesen, dass Bildschirme und bedrucktes Papier als Lesemedien nicht gleichwertig sind. Sie hatten notiert:

Darin stecken gleich mehrere Erkenntnisse. Zum einen geht es um längere Texte, für deren Rezeption das Papier sich besser eignet. Dann geht es um den Zusammenhang von langen Texten mit kognitiven Leistungen. Denn sonst könnte man ja sagen: macht doch einfach kürzere Texte. Das aber würde eine Einbuße für Konzentration, Wortschatz und Gedächtnis bedeuten. Die Ursache sehen die Forscher in der Eigentümlichkeit digitaler Aneignung:

Ich glaube, dass die Vertreter der Stavanger-Erklärung Recht haben und will das kurz an einem Beispiel erläutern. Philipp Greifenstein hat in dieser Magazinausgabe darauf hingewiesen, wie zukunftsträchtig das digitale Lesen im Netz ist und wie begrenzt die alten analogen Kommunikationsformen, denn selbst das Markusevangelium (mit seinen etwa 84.000 Zeichen) gehe heute nicht mal als Longread der New York Times durch. Da kommen mir als Fan von Jorge Luis Borges Kurzgeschichte Die Bibliothek von Babel die Tränen. Nun bezeichnet die NYT ihre Longread-Texte selbst als Artikel und nicht als Bücher oder Evangelien, es handelt sich also um unterschiedliche Textformen. Und weiterhin bekommt das Markusevangelium, gelesen und vorgelesen, weltweit mehr Aufmerksamkeit als jeder Longread-Artikel der NYT – Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert. Die beharrliche Beständigkeit der analogen Kultur zeigt sich darin, dass sie eben wirklich die Zeiten überdauert, während im Netz der größte Teil der Informationen im digitalen Nirvana landet und nicht gespeichert wird und so auch zur Vollendung der Welt nicht beitragen kann. Philipp Greifenstein fügt dem aber noch etwas hinzu, was ich nun als symptomatisch im Lichte der Stavanger-Erklärung lese:

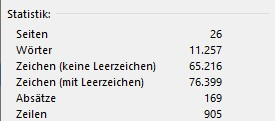

Nun bin ich immer gerne bereit, Irrtümer sofort einzugestehen. Wir sind durch und durch Mängelwesen und niemand ist irrtumslos. Irrtümer kommen vor. In diesem Fall wäre es freilich im engeren Sinne kein Irrtum, sondern nur eine unterschiedliche Beantwortung der Frage: Wann ist ein Buch ein Buch? Hätte ich jedoch das oben Kritisierte wirklich geschrieben, wäre es auch in meiner Sicht unzutreffend gewesen, denn es gibt viele Bücher, die weniger als 14.000 Wörter enthalten. Die Geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin etwa haben nur 2.600 Wörter und 18.000 Zeichen und ergeben ein kurzes Buch, an dem man aber lange arbeiten kann. Auch die Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges umfasst nur 2.848 Wörter und ist als Buch veröffentlicht worden. Um aber selbst als Buch in die Bibliothek von Babel aufgenommen zu werden, musste ein Buch 410 Seiten umfassen, jede Seite 40 Zeilen mit 80 Zeichen enthalten, wobei die Wörter aus 22 zufälligen Buchstaben bestanden [ein Buch enthält also 59636 Wörter]. Nach Umberto Eco zeigt uns Borges ein Bild des nächsten Jahrtausends.

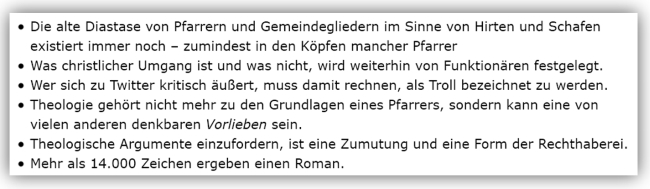

Nun konnte ich mich aber gar nicht daran erinnern, diesen Satz geschrieben zu haben. Zum einen, weil der Sachgehalt nicht stimmt und ich normalerweise halbwegs solide arbeite, zum anderen, weil ich Texte normalerweise wie es im Journalismus üblich ist nicht nach Wörtern, sondern nur nach Zeichen statistisch erfasse. Auch das kann man sehr schön beim Umblätterer nachlesen, der sich unter dem Stichwort „Seitenpolitik“ darüber auslässt. Aber wie gesagt, mir war keine Aussage präsent, nach der ich gesagt hätte, 14.000 Wörter wären noch kein Buch. Und so habe ich noch einmal nachgeschlagen, was ich wirklich behauptet habe - nicht zuletzt um es korrigieren zu können. Am Ende meines letzten Textes zur Digitalisierung schreibe ich zusammenfassend, was ich aus meinem Disput mit den kirchlichen Twitterern gelernt habe:

Aus dem letzten Spiegelpunkt macht Philipp Greifenstein nun die Behauptung, ich hätte geschrieben „14 000 Wörter wären kein Buch“. Offenkundig habe ich das aber gar nicht geschrieben. Nicht einmal ansatzweise.

Was heißt das? Das Lesen von Texten an mobilen Geräten führt – darin bestätigt mich die Leseforschung – zu genau solchen Fehl-Lektüren und dadurch bedingten Miss-Verständnissen. Dafür ist der Einzelne nicht einmal wirklich verantwortlich. Man scrollt über einen Text hinweg, bleibt an einem Textfragment hängen (vielleicht weil es einen stört), fasst den Inhalt für sich im Kopf zusammen und scrollt weiter. Zurück bleibt nur die missverstehende Zusammenfassung im Kopf. Und im schlimmsten wie im konkreten Fall stimmt dann kein einziges Detail mehr. Naturwissenschaftler könnten sich ein derartig oberflächliches Lesen nicht leisten. Philosophen auch nicht: Heidegger wäre so überhaupt nicht zu verstehen, Kant auch nicht. Journalismus eigentlich auch nicht. Nun hätte ein Digital Native sein Exzerpt natürlich mit elektronischen Lesetools vorgenommen. Er hätte, jedenfalls mache ich das, einen Textausschnitt, den er kommentieren oder zitieren will, mit Hilfe seines elektronischen Bibliotheksprogramms markiert und als wörtliches Zitat mit Beleg aufgenommen. Und das Programm fügt das vollautomatisch in den später zu schreibenden eigenen Text ein. Das aber kostet wieder Zeit und bedeutet Arbeit, die nicht erst die Generation Swipe gerne vermeidet, weil sie das ans Analoge erinnert. Aber ungefähr zitiert ist eben noch lange nicht richtig zitiert. Die Stavanger-Erklärung verweist nun – durch Forschungen gestützt – darauf, dass derartige Flüchtigkeitsfehler beim Konsum von Online-Texten auf Mobil-Geräten gehäuft vorkommen. Zwar meinen die Forscher, dass diese Fehlerquote sich minimiert, je intensiver und länger sich die Betreffenden auf den Mobilgeräten mit den Texten beschäftigen, aber in Frage steht ja gerade, ob sie dazu motiviert sind:

Es tut mir leid, aber das ist entweder vollständig ironisch oder auf dem Niveau des berühmten Pennäler-Witzes zu Schillers Glocke: Loch in Erde / Bronze drin / Glocke fertig / bim, bim, bim. Das Wichtigste in aller Kürze nennt man das. Nur zum Verstehen von Schillers Glocke hilft es nicht. Form und Inhalt treten in der Neuzeit in ein dialektisches und das heißt verschränktes Verhältnis. Da reicht es nicht, einen Text seiner Form zu entkleiden, zu komprimieren und auf den scheinbaren Inhalt zu reduzieren. In und nach der Moderne bedarf gerade auch die Form der Reflexion. Nun bin ich nicht auf Twitter, sonst würde ich Greifenstein dort kurz Folgendes zu seiner Interpretation des Magazintitels erläutern:

Wir glauben aber nicht, dass man unser Magazin auf Smartphones sinnvoll lesen kann und wir deshalb 20 Jahre Onlinemagazin für flüchtige Leser umstellen sollten. Warum sollten wir nach der Pfeife der Mediatisierten dieser Welt tanzen? Wir sind kein kirchliches Unterhaltungsmagazin, wir sind 'in between', zwischen analog und digital - und das seit zwanzig Jahren. Wir bieten aber bei längeren Texten den Leserinnen und Lesern auf Nachfrage PDF-Dateien an, damit sie die Texte archivieren und ausdrucken können. Andererseits ist das Lesen an Mobilgeräten durchaus möglich, es macht nur nicht so viel Spaß. Ehrlich gesagt: ich drucke mir jede Ausgabe aus und lese sie analog. Was sonst. Ich will sie ja in Erinnerung behalten. Epilog

Nun, da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, woher man so intime Kenntnisse des himmlischen Jerusalem haben sollte. Mit der gleichen Logik könnte man behaupten, im Reich Gottes gäbe es keinen Schmuck. Wäre aber falsch. Dass es keinen Text gibt, wird durch Offb 21, 12 eindeutig widerlegt, denn auf die Tore sind Namen geschrieben. Auf die Grundsteine der Mauer der Stadt sind wiederum Namen geschrieben. Und dann heißt es: "Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen." Und dazu werden keine Bücher gehören? Was für eine barbarische Vorstellung! Ich würde daher eher vermuten, dass wir erst im Reich Gottes die Zeit dazu finden, alle die Bücher zu lesen, die es verdienen, gelesen zu werden und für die wir auf Erden kaum Zeit hatten. Wie schrieb Arno Schmidt:

Und noch einmal, wunderbar zugespitzt:

Man könnte ironisch schlussfolgern: Wer die Hochliteratur lesen will, kann sich Twitter nicht leisten! Aber das ist ein Thema für einen Salonabend über das Werk von Maurice Halbwachs und das von Jan und Aleida Assmann, und das würde hier zu weit führen. Es wäre aber durchaus vorstellbar, dass wir im künftigen Leben Bücher nicht mehr als Krücken missverstehen, sondern tatsächlich die Zeit haben, alle, aber auch wirklich alle bedeutenden Bücher zu lesen: analog natürlich. Und da wir dann in den Zeichen von Pfingsten leben, werden wir auch alle fremdsprachigen Bücher lesen können. Wer will kann natürlich, wie auf dem Fresko unten, im Paradies nach rechts abbiegen und nackt ganz ohne Kultur auf Bäumen leben.

Es könnte aber auch sein, dass das Reich Gottes selbst eine nahezu unendliche Bibliothek ist, wir also nicht (oder nur vorübergehend) ins Fleisch auferstehen, sondern danach als individuelles Lebensbuch in die Bibliothek Gottes eingestellt werden. So würden wir selbst zum Buch, ein höchst individuelles Werk, aus dem zu Lesen es Gott ab und an gefällt. Und hoffentlich sagt er dann nicht: tl;dr. Diese Bibliothek müsste über die Geschichte der Zeit und im Blick auf die Lebewesen auf fremden Welten größer als das für uns sichtbare Universum sein. Es wäre die Bibliothek von Babel schlechthin.[6] So jedenfalls sehen es Philippe Giai-Miniet und Fabrice Mathieu in ihrem wunderbaren Kurzfilm "Mémoires Vives" - "Memorium" aus dem Jahr 2012. Ich habe ihn im April 2014 hier im Magazin vorgestellt. Darin stirbt ein Mann, erlebt seine Auferstehung und sein Jüngstes Gericht, um dann für immer als Buch in die göttliche Bibliothek eingestellt zu werden. Das wäre ja auch eine gut humanistische Lesart, streiten könnten sich Humanisten und Christen darüber, ob es wirklich einen letzten Leser gibt. Aber Bücher und Lektüreangebote gibt es über den Tod hinaus. Für Freunde der analogen Kultur eine Beruhigung.

Anmerkungen |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/119/am670.htm |

Eigentlich sollte in dieser Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik auch eine Auseinandersetzung mit der Stavanger-Erklärung „Zur Zukunft des Lesens“ stehen. Dazu ist es nun nicht gekommen, schlicht weil die Zeit fehlte.

Eigentlich sollte in dieser Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik auch eine Auseinandersetzung mit der Stavanger-Erklärung „Zur Zukunft des Lesens“ stehen. Dazu ist es nun nicht gekommen, schlicht weil die Zeit fehlte.  Der Umblätterer hat eine wunderschöne Rubrik der 100 Seiten Bücher, von denen vielleicht auch manche nicht so viele Wörter haben.

Der Umblätterer hat eine wunderschöne Rubrik der 100 Seiten Bücher, von denen vielleicht auch manche nicht so viele Wörter haben.

Dann schreibe ich von Zeichen, Greifenstein von Wörtern. Der Unterschied ist jedem Leser, jeder Leserin klar. Er liegt – zumindest in meinen eigenen Texten – beim Faktor 1:7. Meine Replik an die Twitterer aus dem letzten Heft umfasste 26 Seiten, hatte etwa 77.000 Zeichen und 11.000 Wörter. Im Format unseres Magazins wären dagegen 14.000 Zeichen nur 4 DIN-A4-Blätter und damit sicher kein Buch, geschweige denn einen Roman.

Dann schreibe ich von Zeichen, Greifenstein von Wörtern. Der Unterschied ist jedem Leser, jeder Leserin klar. Er liegt – zumindest in meinen eigenen Texten – beim Faktor 1:7. Meine Replik an die Twitterer aus dem letzten Heft umfasste 26 Seiten, hatte etwa 77.000 Zeichen und 11.000 Wörter. Im Format unseres Magazins wären dagegen 14.000 Zeichen nur 4 DIN-A4-Blätter und damit sicher kein Buch, geschweige denn einen Roman. Allein durch diese Differenz von Zeichen zu Wörtern fällt das Argument in sich zusammen.

Allein durch diese Differenz von Zeichen zu Wörtern fällt das Argument in sich zusammen.  So viel NT muss sein. Das Magazin mit dem angeblich schwer aussprechbaren Titel Tà katoptrizómena, das hat Greifenstein richtig gesehen, nutzt eine angeblich veraltete Darstellungsform des Internets, freilich nicht, um die restringierte Lektüre auf Mobilgeräten bewusst zu erschweren.

So viel NT muss sein. Das Magazin mit dem angeblich schwer aussprechbaren Titel Tà katoptrizómena, das hat Greifenstein richtig gesehen, nutzt eine angeblich veraltete Darstellungsform des Internets, freilich nicht, um die restringierte Lektüre auf Mobilgeräten bewusst zu erschweren.