Lesen |

Papierner Glaube?Protestantische Lesekultur inmitten der digitalen RevolutionWolfgang Vögele 1. Glaube aus Lesen

Aber wie dem auch sei, wer behauptet, dass die Bibel das Kriterium des Bekenntnisses, des christlichen Glaubens und Lebens sei, der muss sie kennen und deshalb die Bibel auch lesen. Die Wahrheit des evangelischen Glaubens ist bezogen auf die Kenntnis der Bibel. Und Kenntnisse sind gebunden an Lektüre, punktuelle, nachhaltige und häufig auch regelmäßige Lektüre. Das darf man nicht so verstehen, als ob protestantische Frömmigkeit im Bibellesen aufgehe. Das wäre zu individualistisch, zu intellektuell und vor allem viel zu unkommunikativ gedacht. Aber der Protestantismus bezieht sich in allen seinen Vollzügen (Alltagsfrömmigkeit, Gottesdienst, theologische Reflexion u.a.) in irgendeiner Weise auf biblische Texte, durch Lesen, durch Hören, durch Mitbeten sowie durch Auslegen, Deuten und Interpretieren. Gottesdienste sind liturgisch auf einem Fundament biblischer Lesungen aufgebaut, von den verschiedenen Schriftlesungen über den gebeteten Psalm bis zur Predigt, die eine biblische Geschichte oder Perikope auslegt. Denkschriften und Stellungnahmen enthalten am Anfang stets eine Reflexion darüber, was denn die Bibel zu dem verhandelten Problem der Segnung homosexueller Partnerschaften, von Ehe und Familie, Landwirtschaft, Marktwirtschaft, Entwicklungshilfe oder Sterbehilfe zu sagen habe. Protestantische Alltagsfrömmigkeit ist in Bibelkreisen, täglicher Bibellese[2] oder in der Lektüre der Losungen auf das Lesen, Durcharbeiten und Verstehen biblischer Texte bezogen.

Es fällt auf, dass besonders christliche Konversionsgeschichten an zentralen Punkten vom Lesen von Texten bestimmt werden.[7] Der Kämmerer aus Äthiopien kaufte sich in Jerusalem eine Schriftrolle des Propheten Jesaja und las darin auf der Rückreise mit der Kutsche. Der „herbeigebeamte“ Apostel Philippus stellt die klassische Frage: „Verstehst du auch, was du liest?“ Im Gespräch entwickeln sie beide eine Deutung der Jesaja-Stelle über das geschlachtete Lamm, und daraufhin entschließt sich der Kämmerer, sich gleich im nächsten kleinen Teich taufen zu lassen. Der Kirchenvater Augustin schildert in seiner theologischen Autobiographie, den Confessiones, wie er im Garten eine Kinderstimme hörte, die mehrmals „Nimm und lies!“ rief. Er, der in tiefer depressiver Stimmung war, nahm daraufhin eine Schriftrolle des Römerbriefs, las eine Stelle und war davon so überwältigt, dass er wenig später den entscheidenden Schritt unternahm und sich wie der Hauptmann taufen ließ. Auch Konversionsgeschichten, die nicht in der Bekehrung zum Christentum gipfeln, zeigen an zentralen Stellen eine Verknüpfung von Erlebnis, Erkenntnis und Lektüre. Der Dichter Francesco Petrarca bestieg im Jahr 1336 den Mont Ventoux in der Provence. Oben auf dem Gipfel war er so überwältigt vom Landschaftspanorama, dass er eine mitgebrachte Taschenausgabe von Augustins Confessiones aufschlug, darin las. Und für ihn, den Wanderer und Dichter ordneten sich schlagartig neue Einsichten, die das Verhältnis von Welt, Schöpfung und innerem Erleben betrafen. Petrarca konvertierte nicht zum Christentum, er war schon Christ. Auf dem Mont Ventoux war er von seinen neuen Erkenntnissen so überwältigt, dass man von einem neuen Modus der Welterfahrung sprechen kann. Im Wechsel vom Berg als magischen Ort zum Berg als Teil einer Landschaft änderte sich sein Welt- und Wirklichkeitsverständnis. In allen drei genannten Fällen übte das Lesen in einer Schrift die Funktion eines Katalysators für plötzliche neue Einsichten aus. In keinem der drei Fälle lässt sich die Konversion auf die Anerkennung der Wahrheit der Bibel reduzieren. Es geht nicht um die Lektüre als Selbstzweck, schon gar nicht um die Anerkennung von nach dem Gehorsamsmodell zu befolgenden Glaubenswahrheiten, sondern es geht um intensive Lektüre als Königsweg zu neuen theologischen und philosophischen Einsichten. Das Lesen ist also Mittel zum Zweck neuen Glaubens, neuer Erkenntnis, einer anderen Philosophie oder Theologie.[8] Die katalysatorischen Wirkungen des Lesens unterscheiden sich in ihrer Wirkung beim äthiopischen Kämmerer, Augustin und Petrarca ganz erheblich. Alle drei erlebten diese Erkenntnis stiftenden und durch das Lesen verursachten Konversionen im Übrigen lange vor der Erfindung des Buchdrucks. Letzterer wird stets mit der Reformation in Verbindung gebracht. Der gesamteuropäische Erfolg der protestantischen Reformation, die in Thüringen und Sachsen begann, erscheint mit der technischen Entwicklung des Buchdrucks auf das engste verknüpft. Der einzelne Christ wird zum eigenständigen Bibelleser. Er muss für seine Lektüre nicht mehr in die Bibliothek oder zum Gottesdienst oder in die Schule gehen. Das Lernen der biblischen Sprachen Hebräisch, Griechisch (und Latein) wird zum festen Bestandteil der mit der evangelischen Kirche verknüpften Bildungskultur. Bibelübersetzungen machen die Lektüre auch für Leser ohne klassische Sprachenausbildung möglich. In den bisherigen fünf Jahrhunderten seines Bestehens gehörte darum eine bestimmte Lesekultur zu den konstituierenden Merkmalen des Protestantismus, auch wenn dieser nicht in einer solchen Lesekultur aufging. Zu den emblematischen Bildern dieser Lesekultur gehören die Bibel auf dem Altar, die zur Konfirmation geschenkte Bibel mit einer Reißverschlußhülle, in der jeder Glaubende persönliche Notizen, Unterstreichungen und Kommentare vornehmen konnte; dazu gehören die Losungen, die Kinderbibeln von Schnorr von Carolsfeld, von Kees de Kort oder von Anne de Vries und schließlich die an den theologischen Fakultäten gepflegte intensive Beschäftigung mit historischer-kritischer Exegese. Der Protestantismus ist in seiner Experten-, Wissens-, Ritual- und Alltagskultur in eminenter Weise auf das Lesen bezogen. Spätestens im 18. Jahrhundert weitete sich die Lesekultur[9] über die ursprünglichen biblischen Bezüge aus und entwickelte ein blühendes, sich stets weiter verbreitendes Eigenleben, das am Ende des 20. Jahrhunderts, mit dem Einsetzen der Digitalisierung eine Zäsur fand. Denn mit der Digitalisierung ergaben sich gewaltige Veränderungen der Lesekultur, die – so die These dieses Essays – auch auf die theologische Lesekultur des Protestantismus zurückschlagen. Theologie und andere Wissenschaften stehen erst am Anfang der Verarbeitung der Folgen der digitalen Revolution. Um diese Verarbeitung voranzubringen, will ich in drei Schritten vorgehen: In einem ersten Abschnitt will ich versuchen, das Lesen als Geste im Sinne Vilém Flussers zu verstehen (2.-4.). Im zweiten Abschnitt will ich Beispiele für die Implementierung der Lesekultur in protestantische Glaubenspraxis geben (5.-6.). Im dritten Abschnitt will ich dann versuchen, über die Veränderungen der theologischen Lesekultur im Angesicht der digitalen Revolution zu reflektieren (7.-8.). Danach sollen in einem Schlusswort weitere zu lösende Aufgaben, Forschungsprogramme und -richtungen mindestens benannt werden (9.-10.). 2. Lesen als Geste

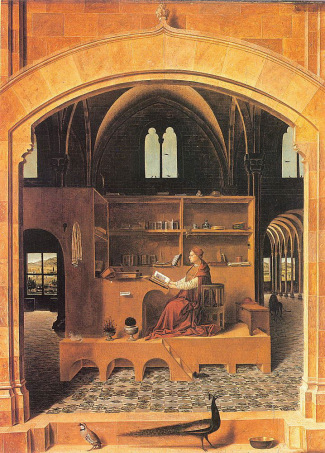

Schaut man sich in der Philosophie um, so ergibt sich, dass in der Literatur über Lebenskunst ebenfalls die Frage nach Lektüren vernachlässigt wird. Wenn sie doch gestellt wird, so wird nach Inhalten (Was soll ich lesen?) gefragt, aber nicht nach Modi und Vollzügen (Wie und wann soll ich lesen?). Eine große Ausnahme bildet der tschechisch-brasilianische Philosoph Vilém Flusser mit seiner Phänomenologie der Gesten. Gesten definiert Flusser so: „‘Die Geste ist eine Bewegung des Körpers oder eines mit ihm verbundenen Werkzeugs, für die es keine zufriedenstellende kausale Erklärung gibt.‘“[11] Wer liest, nimmt ein Papier (oder ein Buch oder ein digitales Lesegerät) zur Hand und versenkt, d.h. konzentriert sich auf diesen Text, der wie auch immer gestaltet oder geschrieben sein kann. Wer einen Lesenden sieht, zum Beispiel bei einer Bahnfahrt, der kann an der Art des Buches, zum Beispiel eine vielbenutzte Bibel mit Lesezeichen und Verschmutzungsspuren, ein neu gekaufter Roman, ein Comic etc., schon erkennen, womit sich der Lesende beschäftigt. Beim elektronischen Lesegerät (oder Tablet) ist das nicht mehr der Fall. Es wäre unhöflich, sich so weit vorzubeugen und zu spicken, was der andere liest, zumal der Neugierige aus den wenigen Sätzen auf dem Bildschirm auf den Inhalt des Buches schließen musste. Bücher aus Papier und Leinen- oder Ledereinband erkennt man manchmal an ihrem Umschlag, zum Beispiel vor Jahrzehnten die blauen MEGA-Bände des „Kapitals“ von Marx oder der Marx-Gesamtausgabe, die weiß vergilbten Schutzumschläge der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths, die schwarzen Bände der Reihe Suhrkamp Wissenschaft und so weiter. Die Geste des Lesens bedeutet einen Rückzug aus Gesprächssituationen und aus dem Kontext der aktuellen Umgebung sowie die Konzentration auf das, was andere geschrieben haben, die nur in Gestalt des Textes anwesend sind. Lesen kann zum Zeitvertreib, zum Wissenserwerb, zur Befriedigung von Neugier, zu vielen anderen Zwecken dienen. Selbst im Lärm eines überfüllten Zugabteils zieht sich der Leser in sein Buch zurück und beschäftigt sich mit etwas, was jedenfalls mit seiner aktuellen Situation, dem Zugabteil um ihn herum, nichts zu tun hat. Interessanterweise zählt Flusser das Lesen nicht zu den Gesten, denen er jeweils ein Kapitel seines Buches widmet. Ein solches Kapitel hat er nur über das Schreiben verfasst[12], das allerdings als Geste mit dem Lesen eng verwandt ist. Beide sind sozusagen die beiden Seiten einer Medaille. Wer liest, nimmt passiv ‚Lesestoff‘ auf; wer schreibt, ‚produziert‘ aktiv Lesestoff. Rezeption und Produktion sind miteinander verschränkt. Lesen und Schreiben – beides ist auf Texte bezogen, darf aber nicht auf Rezeption im einen und kreative Produktion im anderen Fall reduziert werden. Wer liest, nimmt nicht nur auf, sondern er verwandelt sich das Gelesene auch an, in einem komplexen Vorgang der Deutung, Interpretation, dem immer wieder neu anzusetzenden Versuch, den Text eines anderen zu verstehen. Versteht man es als Geste, ist das Lesen nicht mehr auf eine intellektuelle Tätigkeit ohne körperliche Vergegenwärtigung zu reduzieren. Lesen zielt dann nicht mehr nur auf Verständigung und Hermeneutik, sondern es wird zum Teil von Lebenskunst und Alltagsethik, im religiösen Fall zum integralen Bestandteil der jeweiligen Frömmigkeit. In der Theologie steht als emblematische Figur des Lesers der Kirchenvater Hieronymus, der im „Gehäuse“, meist beim Studium von Büchern gezeigt wird. Vor ihm lagert ein Löwe, der wie ein Wachhund dafür sorgt, dass der Gelehrte beim Bücherstudium nicht von störenden Besuchern unterbrochen wird. In der Gegenwart hat der Kirchenvater einen literarischen Wiedergänger in dem Philosophen Hans Blumenberg gefunden. Bei Blumenberg[13] vermittelt ein legendär gewordener Zettelkasten zwischen der Lektüre philosophischer, theologischer und literarischer Klassiker und eigener philosophischer Produktion, die wie bei keinem anderen durch die enge Verflechtung von Zitaten in den originären und individuellen philosophischen Gedankengang geprägt ist. In einem Punkt allerdings unterscheidet sich Blumenberg philosophische Lesedisziplin sehr von theologischer Lesefrömmigkeit. Der Philosoph kommunizierte mit der Öffentlichkeit im Wesentlichen durch seine Publikationen, durch Bücher, Aufsätze, Essays und Zeitungsartikel. Offensichtlich mied er das Gespräch und die Diskussion, er stilisierte sich in keiner Weise zum öffentlichen Intellektuellen, sondern beschränkte sich auf viel besuchte Vorlesungen. Die theologische Lesekultur, wie sie bei Hieronymus begegnet, lässt sich nur verstehen, wenn sie eingeordnet wird in die viel breitere Lesekultur von Gottesdienst, Liturgie, persönlicher Frömmigkeit und kirchlichem Leben. Durch die Kirchengeschichte hindurch sind dabei unterschiedliche Konstellationen und Akzentsetzungen wichtig geworden. Aber christliche Lesekultur lässt sich eben nicht auf eine asketische und eremitenhafte Existenz reduzieren, sondern sie wird erst verständlich durch ein breit angelegtes kommunikatives Moment. Das Gelesene kommunikativ weitergegeben. Der Theologe liest nicht nur um zu verstehen. Sondern er liest, um zu verstehen und um diese seine Deutungen dann auch in der Gemeinde – sei es durch Publikation, sei es durch Gespräch, sei es durch Gottesdienst – zu verbreiten. Über diese Besonderheiten christlicher Lesekultur wird noch zu reden sein. 3. Lesendes Europa

Am Anfang liegen die normativen Texte der Bibel und der Antike nicht in der Landessprache vor, sie müssen als Bestandteile einer fremden Kultur aus dem Hebräischen und Griechischen übersetzt werden. In Europa werden Kultur und Alltagsethik, Lebenskunst und Philosophie, Theologie und kirchliches Leben durch die Deutung normativer Texte in einer ursprünglich fremden Sprache geprägt. Wenn Reinhard diese Kulturtechniken im Begriff der Hermeneutik bzw. der hermeneutischen Lebensform zusammenfasst, dann zielt dieser Begriff auf eine philosophische Einstellung, der aber nicht von seinen Lebensvollzügen, Methoden und – noch profaner – Techniken abgelöst werden kann. Wenn es richtig ist, dass Orientierung im Handeln und Denken im Wesentlichen aus der Textinterpretation der zentralen, klassischen, kanonischen Texte kommt, dann bezeichnet Hermeneutik den Vorgang, aus der Lektüre und Deutung von Text Schlussfolgerungen zu ziehen für die eigene und die soziale Lebensorientierung. Das aber ist nicht nur ein intellektueller oder philosophischer Vorgang, sondern er verbindet sich mit ganz praktischen (Denk-)Tätigkeiten: dem genauen und konzentrierten Lesen, dem Übersetzen von Texten aus fremden Sprachen, dem Schreiben als der Tätigkeit, dieser eigenen Deutung fremder Texte wiederum eine schriftliche Gestalt zu geben, sowie nicht zuletzt dem Sprechen und dem Gespräch mit anderen als dem Versuch, bestimmten Deutungen durch Argument und Debatte soziale Plausibilität zu verleihen. Lesen, Schreiben und Sprechen können in unterschiedliche Konstellationen intellektueller Konfiguration finden, aber der hermeneutische Grundvorgang, der sich auf den Begriff des Deutens konzentrieren lässt, bleibt stets derselbe. Indem Reinhard neben der Bibel auch die klassischen philosophischen Texte der griechischen Antike zu den Quellengrundlagen europäischer Kultur zählt, zeigt er, dass schon am Beginn Europas mit einem Nebeneinander verschiedener normativer Texte zu rechnen ist. Und es kennzeichnet wiederum die Moderne, dass sie an die Stelle von Reinhards hermeneutischer Zweiquellentheorie eine pluralistische Vielzahl von potentiell normativen Texten setzt. Wer also in der Moderne als Gesprächspartner orientierender Diskussionen zur Verfügung stehen will, muss sich auch bei unterschiedlichen normativen Texten auskennen. Nur die Bibel oder nur die platonischen Dialoge reichen nicht mehr aus. Hier haben offensichtlich gravierende Veränderungen stattgefunden, nicht erst durch die Digitalisierung. Und diese Veränderungen betreffen die Hermeneutik, die europäische Kultur als Ganze sowie das Lesen als Vorgang und Geste. 4. Kleine Phänomenologie des Lesens

Bilder lesender Menschen sind zu einem eigenen Genre in der Malerei geworden.[18] Wer liest, nimmt eine bequeme Körperhaltung ein. Bequemlichkeit ist Ansichtssache und abhängig von Gelenkigkeit und körperlicher Fitness – und dem Vorhandensein gepolsterter Sitzmöbel. Konstitutiv scheint mir zum ersten die Bewegungslosigkeit. Im Gehen kann ein Mensch nicht lesen, er muss sitzen oder liegen. Es ist auch notwendig, eine Umwelt zu finden, bei der man nicht damit rechnet, dauernd gestört oder abgelenkt zu werden. Wer im übervollen Bus stehend liest und ständig angerempelt wird von den anderen Reisenden, die aus- oder einsteigen, kann nicht konzentriert lesen. Das Buch hält der Lesende in den Händen. Arme und Hände richten den Abstand so ein, dass die Augen, die mit den Jahren leseschwächer werden, sich auf den Text fokussieren können. Lesebrillen sind ein Zeichen von Altersschwäche. Wer über die Lesebrille hinaus zur Lupe greifen muss, der ärgert sich über Verlage, die sehr kleine Schrifttypen verwenden. Wer sehr schwere Bücher liest, dessen Arme können leicht ermüden.

Lesen benötigt als Voraussetzung eine bestimmte Situation, die das Lesen erst möglich macht. Ein entscheidender Aspekt ist jedoch zu betonen: Wer ein Buch liest, zieht sich aus seiner Lebenswelt zurück in eine Welt, die durch den Charakter des gelesenen Textes bestimmt wird. Wer sich hinter ein Buch ‚zurückzieht‘, im Zug oder im Bus oder auf einer Parkbank, will normalerweise nicht angesprochen werden. Der Leser, der den Rückzug aus der eigenen Lebenswirklichkeit sucht, kehrt dieser allerdings nicht ganz den Rücken, er taucht nicht vollständig in die Welt des gelesenen Buches ein, sondern er begibt sich in eine Welt, die gleichermaßen von den Inhalten des Buches wie von den subjektiven Eindrücken und Leseerfahrungen des Lesers bestimmt wird. Dieser doppelte Charakter des ‚Lesebewusstseins‘ macht die Eigenart von Lektüre aus. Darin liegen ihre Chance und ihre Kreativität. Wer sich vollständig in die Bücherwelt zurückzieht, wird vom Leben bestraft. Die Chance liegt in der Vermittlung zwischen eigener Lebenswelt und den Inhalten der erlesenen Buchwelt bzw. im beständigen und kontinuierlichen Wechsel zwischen beidem. Im Übrigen muss sich niemand hinter ein Buch ‚zurückziehen‘, um zu lesen. Denn die Möglichkeit des Vorlesens macht das Lesen zum kommunikativen Akt, nicht nur zwischen Autor und Leser, bei der Lesung in der Buchhandlung, aber auch zwischen Vater und Sohn, von ‚Karlsson auf dem Dach‘ bis ‚Pippi Langstrumpf‘ und den Harry-Potter-Bänden, oder zwischen Freunden oder unter Ehepaaren. In der bleibenden Konjunktur von Hörbüchern, die inzwischen meist auf digitalen Abspielgeräten und über Kopfhörer gehört werden, spiegelt sich dieses Phänomen noch. 5. Allein durch Lesen

Die Orientierung am protestantischen Grundsatz des „sola scriptura“ führte zu einer neuen Wertschätzung des Lesens. Die theologischen Experten, also die Pfarrer sollten die Bibel in den originalen Sprachen, die Laien sie mindestens in der übersetzten Muttersprache lesen können. Das Lesen als intellektuelle Technik war eine entscheidende Voraussetzung für den Glauben als eine Überzeugung, die Emotion und Intellektualität miteinander verband. Für den Gottesdienst konzentrierte sich die evangelische Theologie darum auf Vorlesetechniken, die theologisch überformt wurden: Schriftlesungen, gemeinsame Psalmgebete im Wechsel und die Lesung des biblischen Predigttextes samt einer folgenden theologischen Auslegung. Man könnte den Protestantismus als Buchreligion bezeichnen, aber das Buch mit den biblischen Texten bildete nur die Form für bestimmte (evangelische) Inhalte, denen die theologische Überzeugung des Glaubens galt. Damit tut sich die Falle auf, Form und Inhalt zu verwechseln. Und in diese Falle tappte der evangelikale Fundamentalismus, der die stets volatilen Glaubensinhalte auf die verbalinspirierte Schrift ausdehnte und sich damit Modernisierungskonflikte einhandelte, weil er die Buchstaben heiligsprach, insbesondere bei den biblischen Schöpfungsberichten, deren „Wahrheit“ man eher in den USA als in Europa bis heute als Kreationismus gegen die wissenschaftliche Evolutionslehre verteidigt. Die reformatorische Lesetheologie erwies sich von vornherein als hermeneutisch klüger als ihre späten fundamentalistisch-evangelikalen Erben. Erstere ruhte auf der Erkenntnis, dass das Lesen allein nicht genügt, es braucht auch eine intellektuelle und emotionale Verarbeitung, welche die angelesene Glaubensüberzeugung für die jeweilige Gegenwart relevant, also kreativ macht. Reformatorische Christen hören sich im Gottesdienste sowohl Texte als auch Auslegungen an, und sie diskutieren beides in Bibelkreisen, Bibelstunden; sie lernen im Konfirmandenunterricht die im Katechismus konzentrierten Wahrheit, um sich für eigene Zweifel und für Gespräche mit anderen zu wappnen. In der Moderne hat sich gezeigt, dass das Modell des Katechismus, der auswendig gelernten evangelischen Wahrheiten, nicht für jede biographische Schräglage und Lebenssituation taugt. Wie immer man die Glieder der hermeneutischen Kette aus Lesen – Hören – Deuten – Überzeugen – Weitergeben platziert, stets gehört das Lesen an entscheidender Stelle hinzu. Aber der Protestantismus wusste auch stets, dass es mit dem Lesen in der Bibel nicht sein Bewenden haben kann. Was Christen gelesen oder gehört haben, muss auch verarbeitet, verstanden und in Überzeugungen, Gewohnheiten und Handlungen weiterentwickelt werden. Sichtbarer Ausdruck dieser hermeneutisch höchst inspirierenden und aktiven Lesetheologie ist das zweite Buch, das im Protestantismus neben die Bibel trat: das Gesangbuch. Dieses enthält von Anfang an nicht nur Choräle für den Gesang im Gottesdienst, diese Choräle können auch im Kontext häuslichen Zusammenlebens gesungen werden. Die Gesangbücher enthalten darüber hinaus Gebete, Psalmen, Bekenntnistexte, liturgische Ordnungen etc. Alles, was gläubige Christen darin lesen, können sie für ihr spirituelles Leben im Alltag fruchtbar machen, im Singen, im Beten, im Feiern von Gottesdiensten oder Andachten. Kurzum: Wer glauben wollte, musste lesen können. Aber die Reformation hat keine ‚Lese-Religion‘ geschaffen, sondern das Lesen ist nur ein zentrales Moment in jenem Prozess, der bei einzelnen und in Gruppen und Gemeinden zur Herausbildung von Glaubensüberzeugungen führte. Es würde sich lohnen, den Ort des Lesens in diesem hermeneutischen Prozess der Glaubensbildung an unterschiedlichen Beispielen zu analysieren. Der jeweilige Ort des Lesens würde sich durch die Kirchengeschichte und in den aktuellen Ausprägungen des Protestantismus unterscheiden, aber nirgendwo würde die zentrale Stellung des Lesens als evangelische Kulturtechnik bestritten. 6. Die Lesbarkeit aller Bücher

Lesen wird nun noch vielgestaltiger. Und sein Charakter selbst verändert sich: Leser suchen gar nicht mehr nur nach verbindlichen, normativen Deutungen, sie suchen ‚nur noch‘ oder auch nach Zerstreuung, nach Unterhaltung oder Zeitvertreib. Das Lesen, das im reformatorischen Christentum im Dienst von Glaube und Kirche stand, wird funktional mehrdeutig. Es kann, je nach Lebenswelt und Sinnkosmos, unterschiedlich gebraucht werden. Ein Kochbuch führt hoffentlich zu kulinarischen Genüssen, aber keinesfalls zu Spiritualität und Glauben. Noch ohne die digitalen Medien fällt spätestens mit der Aufklärung der Vorrang von Bibel und Plato weg, aber die Orientierung an Büchern, Texten und Lesekultur bleibt erhalten, bis sich Anfang des 20. Jahrhunderts neue Medien ankündigen, angefangen mit Film und Radio, später ergänzt durch das Fernsehen, um schließlich gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Tür zur virtuellen digitalen Welt zu öffnen. Aber bevor ich darauf komme, will ich auf die Hermeneutik eingehen, als derjenigen Philosophie, die die Geste des Lesens zur Basismetapher der Lebens- und Weltdeutung gemacht hat.

Wer also die Veränderungen des Lesens im digitalen Zeitalter verstehen will, der muss zwei fundamentale Operationen vorher verstanden haben. Die Theologen haben den Sinn des Lesens inhaltlich auf ein Buch, nämlich die Bibel konzentriert. Allein aus der Bibel, sola Scriptura, soll der Glaubende von der Barmherzigkeit des rechtfertigenden Gottes lesend und hörend – der Unterschied spielt keine Rolle – etwas erfahren können. Auch das Aufkommen von Aufklärung und Moderne hat an dieser Vorrangstellung der Bibel im Christentum nichts verändern können, auch wenn jeder Leser mittlerweile neben der Bibel tausende von anderen Büchern als religiöse Sinnangebote und zu vielen anderen Zwecken zur Verfügung hat. Die (hermeneutischen) Philosophen wiederum haben Lesen funktional verstanden. Es geht nicht um die Inhalte. Diese sind beliebig. Entscheidend ist vielmehr der Vorgang des Lesens, der nicht nur der Rezeption von Texten dient, sondern der auch paradigmatisch für die Rezeption von Wirklichkeit ist. Bis zum Einbruch der digitalen Welt war die Orientierung in der Wirklichkeit von zwei Paradigmen bestimmt. Das exegetische Paradigma der Theologie führt Glauben und Gottesgewissheit auf die Auslegung eines einzigen Buches, nämlich der Bibel zurück. Das hermeneutische Paradigma der Philosophie sieht im Lesen den zentralen Vorgang, der das Verhältnis des einzelnen und der Gruppe zur Wirklichkeit bestimmt. Das Aufkommen der digitalen Welt, die im Übrigen auch in der gegenwärtigen Form im Wesentlichen aus Texten und nicht nur aus Bildern und Filmen besteht, erschüttert sowohl das exegetische als auch das hermeneutische Paradigma. Als Optimist würde ich nicht so weit gehen und sagen, dass die virtuelle Welt das exegetische und das hermeneutische Paradigma abschafft, aber sie verändert es. Und es gilt, diese Veränderungen zu beschreiben und zu evaluieren. 7. Kartographie der Bleiwüsten

Gedruckte Bücher werden zunehmend durch Ebook-Reader und Bildschirm-Dokumente ersetzt. Lesen wird zur Bildschirmarbeit. Laptop, Tablet und Ebook-Reader ermöglichen es, Texte beliebiger Menge an nahezu jeden Ort mitzunehmen. Zum Lesen kann man auch das Smartphone mit seinem sehr kleinen Bildschirm nutzen. Gründliches Lesen geschieht nicht mehr mit Bleistift, Lineal und Textmarker, sondern wer exzerpiert, arbeitet mit Copy and Paste. - In der Wohnung gelten Bücherregale nicht mehr als soziales Statussymbol, sondern als überflüssiger Staubfänger. - Buchhandlungen werden geschlossen und können nur noch im Verbund großer Ketten existieren, weil die Zahl der Bücherkäufer abnimmt. Wer noch Bücher kauft, bestellt lieber bei einem Internet-Buchhändler als beim lokalen Buchhandeln. Antiquariate werden geschlossen, weil alte Bücher nur noch für Pfennigbeträge verkauft werden. - Bibliotheken verleihen keine Bücher mehr, sondern Medien, das heißt Filme, DVDs, CDs. Bücher bilden nur einen kleinen Teil dieser Medien. Bibliotheken werden von Buchverleihstellen zu sozialen Orten[26], an denen man sich trifft, um einen Kaffee zu trinken, um zu arbeiten, um mit Freunden zu reden oder um zu lesen. Bibliotheken und Wissenschaftler führen keine Zettelkästen und Kataloge mit handbeschriebenen Karteikarten mehr. - Zu schreibende Texte können am Bildschirm beliebig verändert werden. Im Gegensatz zu handgeschriebenen oder mit der Maschine geschriebenen Texte sieht man ihnen ihren Werdegang nicht mehr an. Viele Schulen sind dazu übergegangen, eine besondere Schreibschrift gar nicht mehr zu lehren, sondern sich auf eine Druckschrift zu beschränken. Wer schreibt, tippt auf eine Tastatur oder er diktiert gleich. Wer mit Füller, Bleistift, Kuli schreibt, gilt als Exot, der sich dem randständigen Thema das ‚Handlettering‘ widmet. - Die durchschnittliche Länge von Zeitungsartikeln in der Qualitätspresse nimmt seit langem ab. Bei Artikeln, die zugleich im Internet veröffentlicht werden, sind die Anbieter dazu übergegangen, gleich am Anfang Zusammenfassungen und die durchschnittliche Lesedauer anzugeben. Die implizite Botschaft davon lautet: Wer nicht lesen will, der kann sich auch mit der Kurzversion begnügen. Das reicht eigentlich schon aus, um die Lektüre des gesamten Artikels für überflüssig zu halten.

Überall ersetzen das Virtuelle und das Elektronische das Analoge und das Mechanische. An die Stelle der Pfeifenorgel tritt die elektronische Orgel. An die Stelle der Noten für den Kirchenchor treten Tablet und pdf-Dokument. An die Stelle der Glocken tritt eine Anlage aus Verstärker, CD-Player und wetterfestem Lautsprecher. Kann man digital erzeugten Glockenklang und Klang von Bronze- oder Metallglocken unterscheiden? Die Grenzen zwischen Virtuellem und Realem zerfließen. Von Karl Barth ist das idyllische Bild überliefert, dass Theologen die Tageszeitung in der einen und die Bibel in der anderen Hand halten sollten. Beides würde sich gegenseitig auslegen, und damit kämen Theologen in Gottesdienst und Politik deutend zurecht. Leider ist es nicht mehr so einfach. 8. Speed Reading?

Doch zuerst ist etwas über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Theologie und Kirchen zu sagen.[28] Nach meiner Beobachtung führt die Abwertung des Lesens in der digitalen Kultur – die Entwicklung von der Hermeneutik als Königsweg zum Lesen als einer medialen Rezeptionstechnik unter vielen – dazu, den Prozess der Ent-Intellektualisierung und Banalisierung der Kirchen voranzutreiben. Über diesen Prozess habe ich mich an anderer Stelle ausführlicher geäußert[29], und das muss hier nicht wiederholt werden. Die Digitalisierung scheint mir dabei nur ein einziger Faktor zu sein, der mit zu solchen Banalisierungsprozessen beiträgt. Der (evangelisch) Glaubende war noch nie ausschließlich Leser, wie das Klaas Huizing einmal in seiner ästhetischen Theologie suggerierte. Er war Leser und stets auch Zuhörer, Mitsprecher, Beter, jemand, der Gottesdienst feiert. Glauben umfasst einen ganzen Komplex von aktiven und passiven Handlungen der Frömmigkeit. Mit der Entwicklung von Aufklärung und Moderne ist das Bewusstsein dafür verloren gegangen, dass im Kern dieser Form evangelischen Glaubens stets das Lesen – und damit das Auslegen, das Predigen, das Deuten biblischer Texte im Blick auf die Gegenwart stand. Die digitale Revolution beförderte Nivellierungsprozesse, die an der Oberfläche als Entwicklung zu Marketingstrategien des Glaubens, zu Banalisierung und Verharmlosung erscheinen. Im Kern und in der Tiefe jedoch erscheinen diese Nivellierungs- und Ent-Intellektualisierungsprozesse als gravierender Paradigmenwechsel, deren theologische und kirchliche Folgen sich noch gar nicht richtig abschätzen lassen. Wer diese Entwicklung damit erklärt, dass bestimmte Milieus nicht so lese- und bücheraffin seien wie andere, der macht es sich zu leicht. Denn die alte reformatorische Voraussetzung, wonach der freie, nicht traditionsgebundene Glaube Alphabetisierung und Lesen voraussetzt, wird durch das Aufkommen der digitalen Kultur nicht widerlegt. Man kann – wie für Theologie und Kirche – auch für Philosophie und Hermeneutik die Frage stellen, ob die Ausbreitung der digitalen Kultur das Lesen als Metapher für Wirklichkeitserfahrung berührt und verändert. Ich würde diese Frage bejahen. Denn die alteuropäische Hermeneutik ging noch ganz selbstverständlich von der Glaubwürdigkeit und Authentizität der kanonischen Texte aus. Die Digitalisierung erweist sich als ein Prozess der Kritik aller Formen des Kanons, von Genesis bis Apokalypse, von den Vorsokratikern bis Nietzsche, von Lessing, Schiller, Goethe bis Bertolt Brecht und Thomas Mann. Neben dem einen entscheidenden und unverzichtbaren Text stehen, mit einem Klick verfügbar, stets unzählige andere Texte mit denselben Ansprüchen. Wer die Zahl von verfügbaren Texten ins Unendliche vermehrt, aber darauf verzichtet, Kriterien an die Hand zu geben, bessere von schlechteren Texten zu unterscheiden, der stellt die virtuellen Leser hinein in eine digitale Bibliothek, in der sie über die intellektuellen Instrumente nicht mehr verfügen, mit deren Hilfe sie sich orientieren können. Wer sich ohnmächtig fühlt angesichts der vielen Möglichkeiten zu lesen, der verzichtet irgendwann ganz darauf – oder schaut sich Zusammenfassungen ausgerechnet auf Twitter an. Aber ob sich Wahrheit, Glaubenswahrheit, Überzeugung, Vertrauen, Alltagsethik in 180 Zeichen pressen lassen?[30] Die Plausibilität der Metapher von der Lesbarkeit wird außer durch das immense Angebot von logischen und unlogischen, heiligen und unheiligen Texten noch von einer zweiten Seite angenagt. Denn mit der Menge der Texte nimmt auch die Menge derjenigen Texte zu, die nicht an der Wahrheit (in der Philosophie) oder an religiösen Überzeugungen (in der Theologie) arbeiten, sondern diesen Diskurs bewusst sabotieren wollen. Nun gab es schon zu Zeiten der Reformation und auch der Aufklärung Fälschungen, Pamphlete, Polemik, Kampfschriften etc. Diese ließen sich aber durch das Festhalten an einem realen oder impliziten Kanon ausschließen. Mit der unendlichen Zunahme der Menge an Texten wird es schwieriger, plausible oder nicht-plausible, authentische oder nicht-authentische, um nicht zu sagen: wahre oder falsche Texte zu unterscheiden. Die Menge der Texte, die sowieso niemand alle durchlesen kann, korrumpiert die Kriterien zu ihrer Bewertung. In der Politik heißen solche Artikel fake News. Damit ist auch im Bereich der Kulturwissenschaften, der Philosophie und der Theologie zu rechnen. Die Lesbarkeit der Welt umfasst selbstverständlich auch die digitale Welt. Aber mit der Menge wächst auch das Misstrauen, was ihre Wahrheit angeht. Die zum Allgemeingut gewordene hermeneutische Methode verliert ihren eigenen impliziten Wertekanon. Er erweist sich als willkürlich gesetzt und – was noch viel schlimmer ist – als täuschungsanfällig. Welchen Texten sollen die Leser aus welchen Gründen noch Glauben schenken? Man kann versuchen, dieser Schwierigkeit mit verschiedenen Lesetechniken beizukommen. In der prominent gewordenen Stavanger-Erklärung[31] von Wissenschaftlern, die sich mit solchen Lesetechniken beschäftigt haben, wird unterschieden zwischen digitalem und papierenem Lesen. Beides hat für die Verfasser der Stavanger-Erklärung seine jeweiligen Vorteile. Auf Papier gedruckte Texte allerdings ermöglichen ein besseres Lesen, das tiefere Erkenntnis, Konzentration und vor allem Verständnis ermöglicht: „Die Forschung zeigt, dass Papier weiterhin das bevorzugte Lesemedium für einzelne längere Texte bleiben wird, vor allem, wenn es um ein tieferes Verständnis der Texte und um das Behalten geht. Außerdem ist Papier der beste Träger für das Lesen langer informativer Texte. Das Lesen langer Texte ist von unschätzbarem Wert für eine Reihe kognitiver Leistungen wie Konzentration, Aufbau eines Wortschatzes und Gedächtnis. Daher ist es wichtig, dass wir das Lesen langer Texte als eine unter mehreren Leseformen bewahren und fördern. Da das Bildschirmlesen weiter zunehmen wird, müssen wir dringend Möglichkeiten finden, das tiefe Lesen langer Texte in Bildschirmumgebungen zu erleichtern.“ Vereinfacht gesagt, fördert das Lesen am Bildschirm das Überfliegen von Texten, also eine oberflächliche Lektüre, die wenig geeignet ist, Verständnis und Merkfähigkeit zu fördern. Daraus kann man die Konsequenz ziehen, digitale Arbeitsplätze so auszustatten, dass sie neben dem oberflächlichen, summarischen Lesen auch das konzentrierte, tiefe Lesen ermöglichen. Die entscheidende Frage lautet dann nicht mehr: Digitaler oder papierener Text? Sondern: Wann genügt oberflächliches Lesen und wann braucht ein Mensch konzentriertes ‚deep reading‘? Im Blick auf die letztere Unterscheidung argumentiert Katrin Hörnlein vor dem Hintergrund der Entwicklung von kindlichen Lesegewohnheiten: „Dass man schnell Informationen aus Texten extrahieren kann, ist im Alltag wichtig. Doch aus der Forschung weiß man seit Langem, dass es die narrativen Stoffe sind, Erzählungen, in die wir abtauchen, die sich besonders positiv auf die kognitive Entwicklung auswirken. Durch Geschichten üben wir, die Welt aus anderen Blickwinkeln und durch die Augen anderer Menschen zu sehen (…). Lesend setzen wir uns mit uns selbst auseinander, üben Konzentration und Reflexion, suchen nach eigenen Antworten, statt vorgefertigte zu konsumieren. Das gelingt aber nur beim deep reading, wenn sich Leser tief in eine Handlung hineingezogen fühlen. Ob man dafür in eine Papierseite oder einen Bildschirm abtaucht, ist laut den E-Read-Erkenntnissen nebensächlich.“[32] Diese Unterscheidung von konzentriertem und oberflächlichem Lesen muss unabhängig vom digitalen oder analogen Medium auch auf Glaube, Theologie und Hermeneutik angewandt werden. Denn wer glauben, Glauben verstehen und sich in der Wirklichkeit orientieren will, der ist auf das konzentrierte, tiefe, verstehende Lesen angewiesen. Und Theologie und Hermeneutik geraten in Gefahr, wenn dieses konzentrierte, verstehende Lesen in Elternhäusern (Vorlesen!), Schulen und Universitäten nicht mehr nachhaltig als lebenslang anhaltende, universal anwendbare Kompetenz vermittelt wird. 9 Hieronymus im Chatroom

Am Ende sollen drei Bilder angedeutet werden, die jeweils für ein bestimmtes Verhältnis von Theologie und Lesen stehen. Das erste Bild zeigt den Kirchenvater Hieronymus an einem Arbeitstisch, meist in einer abgetrennten Kapelle.[34] Er beugt sich über eine Reihe von Schriftrollen und Codices und schreibt an seiner Bibelübersetzung. Ein Löwe vor dem Schreibtisch sorgt allein durch seine Anwesenheit dafür, dass der Gelehrte bei der intellektuellen Arbeit nicht gestört wird. Das habe ich schon weiter oben beschrieben.[35] Der Kirchenvater steht für den (glaubenden) Wissenschaftler, der sich allein auf die zentralen Texte konzentriert und versucht, sie zu deuten. Dafür hat er sich in eine stille Kammer zurückgezogen.

Die Entwicklung der digitalen Kultur hat bewirkt, daß die ersten beiden Bilder mit der Aura des Nostalgischen und Überkommenen versehen werden. Lesen braucht weder Zeit noch Ort. Es ist nicht mehr gebunden an Schreibtisch oder Bibliothek. Denn digital stehen Lexika, Texte und Schreibpapier überall zur Verfügung. Lesen ist kann man überall. Deswegen ist es zeit- und ortlos geworden. Deswegen wähle ich als drittes Lesebild das Café (oder das Kaffeehaus oder den Coffee Shop). Das ist nicht völlig unproblematisch. Denn das Café als Lese- oder Gesprächsort gehört genauso in die alteuropäische Kultur. Das aktuelle Café, das ich meine, unterscheidet sich durch den WLAN-Anschluß und die Steckdosen zum Aufladen der Akkus von seiner älteren Variante.

10 Anhang: Manifest der Leser

„Ich lese, weil mir das Leben nicht genug ist (nach Pessoa).

Anmerkungen[1] Vgl. zum Thema Bekenntnis Wolfgang Vögele (Hg.), Die Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, Bd.2, Kommentarband, Karlsruhe 2015, 11-30. Zur Barmer Erklärung Wolfgang Vögele, Barmen in der armen Hülle oder: Wie kann die Barmer Theologische Erklärung in der Grundordnung der evangelischen Landeskirche in Baden besser berücksichtigt werden?, in: ders., Kirchenkritik. Beiträge zu Kirchentheorie, praktischer und ökumenischer Theologie, KirchenZukunft konkret 12, Münster u.a. 2019, 203-268. [2] Vgl. dazu zum Beispiel: Sonne und Schild. Evangelischer Tageskalender für das Jahr 2019, Leipzig 2018. [3] Zum Beispiel: Ulrich H.J. Körtner, Der inspirierte Leser. Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, Göttingen 1994. Aus exegetischer Sicht: Peter Müller, ‚Verstehst du auch, was du liest?‘ Lesen und Verstehen im Neuen Testament, Darmstadt 1994. Aus der Sicht praktischer Theologie: Uta Pohl-Patalong, Bibel lesen. Die Kraft der heiligen Texte, Freiburg u.a. 2010. Aus katholischer Perspektive Adel Theodor Khoury, Ludwig Muth (Hg.), Glauben durch Lesen. Für eine christliche Lesekultur, QD 124, Freiburg u.a. 1990. [4] Aus evangelischer Sicht vgl. Jörg Lauster, Prinzip und Methode, Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 46, Tübingen 2004. [5] Dazu Ulrich H.J. Körtner, Theologie des Wortes Gottes. Positionen – Probleme – Perspektiven, Göttingen 2001. [6] Zum Beispiel die Geschichte vom Vorlesen in der Synagoge von Nazareth Lk 4,16-30. [7] Zum Verhältnis von Hermeneutik und Konversion vgl. Wolfgang Vögele, Nimm und lies! Lektüre, Konversion und Hermeneutik, tà katoptrizómena, H.98, 2016, http://theomag.de/99/wv23.htm. Die erwähnten Konversionsgeschichten des äthiopischen Kämmerers, Augustins und Francesco Petrarca werden in diesem Essay ausführlich analysiert. [8] Einzelheiten und Unterschiede zwischen den genannten Beispielen lassen sich dem genannten Essay entnehmen. [9] Zur Geschichte der Lesekultur und ihrer Zukunft vgl. Michael Giesecke, Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft. Trendforschungen zur kulturellen Medienökologie, Frankfurt/M. 2002. [10] Wolfgang Vögele, Weltgestaltung und Gewißheit. Alltagsethik und theologische Anthropologie, Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche 4, Münster u.a. 2007. [11] Vilém Flusser, Gesten. Versuch einer Phänomenologie, Frankfurt/M. 1994, 8. Diesen Gedanken Flussers, Lesen als Geste, findet sich schon bei Klaas Huizing, Ästhetische Theologie, Bd.1, Der erlesene Mensch, Stuttgart 2000, wird dort aber nicht konsequent weiterentwickelt. [12] Flusser, a.a.O., 32ff. [13] Auch Blumenberg hat über Löwen geschrieben: Hans Blumenberg, Löwen, Frankfurt/M. 2010. Das Motiv des Löwen hat die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff in ihrem Blumenberg Roman aufgenommen: Sibylle Lewitscharoff, Blumenberg, Frankfurt/M. 2012. Zum Thema Zettelkasten Heike Gfrereis, Ellen Strittmatter (Hg.), Zettelkästen. Maschinen der Phantasie, Marbacher Kataloge 66, Marbach 2013 sowie Ulrich von Bülow, Papierarbeiter. Autoren und ihre Archive, Göttingen 2018, 133-149. [14] Wolfgang Reinhard, Einleitung: Textkultur und Lebenspraxis, in: ders. (Hg.) , Sakrale Texte. Hermeneutik und Lebenspraxis in den Schriftkulturen, München 2009, 7-26, hier: 8. [15] A.a.O., 17. [16] Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1985. [17] Als Einführungen in das Lesen samt Vorschlägen zur Lektüre vgl. zum Beispiel Terry Eagleton, Literatur lesen. Eine Einladung, Stuttgart 2016 (2013); Rolf Vollmann, Die wunderbaren Falschmünzer. Ein Roman-Verführer, 2 Bde. Frankfurt/M. 1997; Iso Camartin, Die Bibliothek von Pila, Frankfurt/M. 1995; Alberto Manguel, Eine Geschichte des Lesens, Berlin 1998²; Detlef Felken (Hg.), Ein Buch, das mein Leben verändert hat, München 2007. [18] Vgl. dazu David Trigg, Die Kunst zu lesen, München u.a. 2018. [19] Zur Psychologie und Neurologie des Lesens vgl. Stanislas Dehaene, Lesen, München 2010 (2009). [20] Vgl. dazu den Zettelkasten des Soziologen Niklas Luhmann, der mittlerweile im Internet in Form eines Digitalisats gelesen werden kann. Vgl. www. https://niklas-luhmann-archiv.de/bestand/zettelkasten/tutorial. [21] Dazu Thomas Kaufmann, Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der Reformation, München 2016. [22] Vgl. Hans-Joachim Griep, Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg. Darmstadt 2005, 221: „Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern hatte eine Ausweitung des Bildungswesens, eine Steigerung der Lesefähigkeit und damit letztlich eine Mündigkeit von Individuum und Wissenschaft zur Folge, wie sie im Mittelalter noch undenkbar schien. Der Leser betrat die unendliche Gutenberg-Galaxis.“ [23] Roland Barthes, Die Lust am Text , Die Lust am Text, Berlin 2017 (französ. 1973), sowie Wolfgang Vögele, Auf dem Altar der Algorithmen. Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen, tà katoptrizómena, Heft 112, April 2018, Teil I https://www.theomag.de/112/wv042.htm, Teil II https://www.theomag.de/112/wv043.htm. [24] Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/M. 1986. [25] Reinhard, Wolfgang, Die hermeneutische Lebensform des Abendlandes, in: ders. (Hg.) , Sakrale Texte. Hermeneutik und Lebenspraxis in den Schriftkulturen, München 2009, 68-119, hier 107. Vgl. dazu auch ders., Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie, München 2004. [26] Vgl. dazu Carolin Gasteiger, Lest nicht, begegnet euch!, SZ 8.3.2018, https://www.sueddeutsche.de/kultur/zukunft-von-bibliotheken-lest-nicht-begegnet-euch-1.3895378 sowie Hannes Vollmuth, Macht Platz, SZ 5.4.2019. In letzterem Artikel wird eine Bibliothek in Anlehnung an den Soziologen Ray Oldenburg als neuer dritter Ort verstanden, nach den ersten beiden Orten, die für Wohnen und Arbeiten reserviert sind. [27] Vgl. dazu Franco Moretti, Der Bourgeois. Eine Schlüsselfigur der Moderne, Frankfurt/M. 2014. [28] Vgl. dazu Vögele, Altar, Anm. 23. [29] Vgl. dazu die Beiträge in Vögele, Kirchenkritik, Anm. 1. [30] Vgl. zum Leseverzicht den Artikel von Philipp Greifenstein, Ins Unleserliche, in diesem Heft. [31] [Stavanger Erklärung], Zur Zukunft des Lesens, FAZ 22.1.2019, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/stavanger-erklaerung-von-e-read-zur-zukunft-des-lesens-16000793.html. [32] Katrin Hörnlein, Wozu brauchen Kinder noch Bücher?, Die Zeit 21.3.2019. [33] Bezeichnenderweise hat Alberto Manguel seiner Geschichte des Lesens ein Buch über Bilder folgen lassen: Alberto Manguel, Bilder Lesen, 2001. [34] Vgl. dazu Andreas Mertin, Lesendes Eingedenken. Notizen zu Hieronymus im Gehäuse, in diesem Heft. Der Beitrag enthält sehr viele Beispiele für Darstellungen und zeigt die Vielfalt der möglichen Deutungen der intellektuellen Existenz des Kirchenvaters auf. [35] S.o. Kapitel 2. [36] Frédéric Beigbeder, Pourquoi lire? La réponse de Frédéric Beigbeder, L’Express, 6.10.2010, https://www.lexpress.fr/culture/livre/pourquoi-lire-la-reponse-de-frederic-beigbeder_925129.html. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/119/wv52.htm |

Wenn man danach fragt, was den Protestantismus in seinem Kern charakterisiere, so fällt nach einigem Nachdenken schnell das Stichwort „sola Scriptura“. Die Bibel allein, das Wort Gottes, sei das Kriterium, theologische Wahrheit beurteilen zu können, während andere Konfessionen sich auf Bibel und Tradition oder Lehramt oder Dogma verließen. Lange, vor allem in der lutherischen Theologie, ist das so gedacht worden, dass man als Bekenntnis diejenigen Wahrheiten auflistete, von denen man meinte, dass sie diesem Kriterium genügen. Dabei unterschied man stets zwischen der Bibel als norma normans und dem Bekenntnis als norma normata. Es bleibt fraglich, ob diese geglaubten Wahrheiten durch die Zeit ein für allemal feststehen, wie es das orthodoxe Luthertum bis heute meint, oder ob die Inhalte des Bekenntnisses auch von der Beantwortung tagesaktueller Fragen abhängig sind, wie es die reformierte Tradition betonte. Nach einem berühmten Wort Karl Barths ist Bekenntnis dann das, was in der jeweiligen Gegenwart in den Fokus theologischer Aufmerksamkeit rückt. Und die Barmer Theologische Erklärung war für ihn das beste Beispiel einer solchen theologischen Aktualisierung des Bekenntnisses.

Wenn man danach fragt, was den Protestantismus in seinem Kern charakterisiere, so fällt nach einigem Nachdenken schnell das Stichwort „sola Scriptura“. Die Bibel allein, das Wort Gottes, sei das Kriterium, theologische Wahrheit beurteilen zu können, während andere Konfessionen sich auf Bibel und Tradition oder Lehramt oder Dogma verließen. Lange, vor allem in der lutherischen Theologie, ist das so gedacht worden, dass man als Bekenntnis diejenigen Wahrheiten auflistete, von denen man meinte, dass sie diesem Kriterium genügen. Dabei unterschied man stets zwischen der Bibel als norma normans und dem Bekenntnis als norma normata. Es bleibt fraglich, ob diese geglaubten Wahrheiten durch die Zeit ein für allemal feststehen, wie es das orthodoxe Luthertum bis heute meint, oder ob die Inhalte des Bekenntnisses auch von der Beantwortung tagesaktueller Fragen abhängig sind, wie es die reformierte Tradition betonte. Nach einem berühmten Wort Karl Barths ist Bekenntnis dann das, was in der jeweiligen Gegenwart in den Fokus theologischer Aufmerksamkeit rückt. Und die Barmer Theologische Erklärung war für ihn das beste Beispiel einer solchen theologischen Aktualisierung des Bekenntnisses. Für den Protestantismus hat diese Verknüpfung von theologischer Reflexion, Alltagsfrömmigkeit, Liturgie mit einer auf die Heilige Schrift bezogenen Lesekultur stets in besonderem Maße

Für den Protestantismus hat diese Verknüpfung von theologischer Reflexion, Alltagsfrömmigkeit, Liturgie mit einer auf die Heilige Schrift bezogenen Lesekultur stets in besonderem Maße Lange hat sich die theologische Diskussion über das Lesen auf Inhalte, Auslegungsmethoden und Hermeneutik konzentriert. Das zielt auf den Glauben als Bekenntnis und als theologisches System (im Sinne einer Dogmatik oder systematischen Theologie), aber damit sind wesentliche Aspekte des Glaubenslebens und der Glaubenspraxis nicht erfasst. Unter dem Begriff der Alltagsethik

Lange hat sich die theologische Diskussion über das Lesen auf Inhalte, Auslegungsmethoden und Hermeneutik konzentriert. Das zielt auf den Glauben als Bekenntnis und als theologisches System (im Sinne einer Dogmatik oder systematischen Theologie), aber damit sind wesentliche Aspekte des Glaubenslebens und der Glaubenspraxis nicht erfasst. Unter dem Begriff der Alltagsethik Der Freiburger Kulturwissenschaftler Wolfgang Reinhard hat betont, dass die europäische Kultur sozusagen aus dem Umgang mit Texten, aus Lesen, Deuten und Schreiben entstanden ist: „Der jahrtausendelange Umgang mit Texten von zentraler Bedeutung für die europäische Kultur, nämlich der Bibel und dem Textcorpus, das die klassische Antike hinterlassen hat, prägte die Europäer fundamental und brachte intellektuell wie praktisch hochbedeutsame Verhaltensmuster hervor.“

Der Freiburger Kulturwissenschaftler Wolfgang Reinhard hat betont, dass die europäische Kultur sozusagen aus dem Umgang mit Texten, aus Lesen, Deuten und Schreiben entstanden ist: „Der jahrtausendelange Umgang mit Texten von zentraler Bedeutung für die europäische Kultur, nämlich der Bibel und dem Textcorpus, das die klassische Antike hinterlassen hat, prägte die Europäer fundamental und brachte intellektuell wie praktisch hochbedeutsame Verhaltensmuster hervor.“ „In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni quam in angulo cum libro.” – „Überall suchte ich Ruhe und fand sie nirgends als in einem stillen Winkel mit einem Buch.“ Diese Sentenz wird dem Mönch Thomas a Kempis zugeschrieben, aber heute kennen es die meisten Leser als das Motto, das am Anfang von Umberto Ecos berühmtem Klosterkrimi „Der Name der Rose“

„In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni quam in angulo cum libro.” – „Überall suchte ich Ruhe und fand sie nirgends als in einem stillen Winkel mit einem Buch.“ Diese Sentenz wird dem Mönch Thomas a Kempis zugeschrieben, aber heute kennen es die meisten Leser als das Motto, das am Anfang von Umberto Ecos berühmtem Klosterkrimi „Der Name der Rose“ Lesen ist eine Tätigkeit, die sich für ganz unterschiedliche Orte der Lebenswelt eignet.

Lesen ist eine Tätigkeit, die sich für ganz unterschiedliche Orte der Lebenswelt eignet. Die evangelische Theologie ist in besonderer Weise an das Lesen geknüpft – und auch nicht. In der Reformation verbanden sich Luthers bahnbrechende neue theologische Erkenntnisse mit der Neuentwicklung des Buchdrucks

Die evangelische Theologie ist in besonderer Weise an das Lesen geknüpft – und auch nicht. In der Reformation verbanden sich Luthers bahnbrechende neue theologische Erkenntnisse mit der Neuentwicklung des Buchdrucks Spätestens die Aufklärung des 18. Jahrhunderts weitet das Lesen aus. Leser widmen sich nicht mehr nur der Bibel und den Texten antiker Philosophen, sondern es kommen Romane, Erzählungen, andere Texte hinzu. Aus einem kleinen Kanon normativer Bücher wird ein riesiger Kosmos, der alles umfasst, was an Texten gelesen werden kann. Der Versuch, einen Kanon von geringem Umfang gründlich zu verstehen und deutend auf die eigene Lebenswelt zu beziehen, verwandelt sich in eine Such- und Sammelbewegung in einem unübersichtlichen Labyrinth von Bibliotheken. Was taugt im Dschungel der Veröffentlichungen dazu, an die Stelle der alten normativen Texte, Bibel, Platon und Aristoteles, zu treten? Was ist ihnen ebenbürtig oder übertrifft diese Texte sogar? An die Stelle der gründlichen Deutung stets dergleichen normativen Texte tritt eine Lesekultur, in der die Leser die wichtigen, normativen Texte erst finden müssen. Dafür benötigen sie Neugier auf Neues (oder neue Bücher) und die - Lust

Spätestens die Aufklärung des 18. Jahrhunderts weitet das Lesen aus. Leser widmen sich nicht mehr nur der Bibel und den Texten antiker Philosophen, sondern es kommen Romane, Erzählungen, andere Texte hinzu. Aus einem kleinen Kanon normativer Bücher wird ein riesiger Kosmos, der alles umfasst, was an Texten gelesen werden kann. Der Versuch, einen Kanon von geringem Umfang gründlich zu verstehen und deutend auf die eigene Lebenswelt zu beziehen, verwandelt sich in eine Such- und Sammelbewegung in einem unübersichtlichen Labyrinth von Bibliotheken. Was taugt im Dschungel der Veröffentlichungen dazu, an die Stelle der alten normativen Texte, Bibel, Platon und Aristoteles, zu treten? Was ist ihnen ebenbürtig oder übertrifft diese Texte sogar? An die Stelle der gründlichen Deutung stets dergleichen normativen Texte tritt eine Lesekultur, in der die Leser die wichtigen, normativen Texte erst finden müssen. Dafür benötigen sie Neugier auf Neues (oder neue Bücher) und die - Lust Schon Karl Jaspers verstand Wirklichkeit als eine Chiffre, die gedeutet werden muss. Hinter der Wirklichkeit also verbirgt sich etwas, das nur durch Interpretation, durch die aktive Tätigkeit des Deutens entschlüsselt – eine weitere zentrale Metapher der Hermeneutik – werden kann. Das Fremdwort ‚Chiffre‘ stammt ja vom französischen ‚le chiffre‘ – die Ziffer. Geheimnisvolle Welt soll ‚entziffert‘ werden. Aber Wirklichkeit geht nicht in (digitalen) Zahlen, Null und Eins, auf. Der Philosoph Hans Blumenberg sprach von der Lesbarkeit der Welt

Schon Karl Jaspers verstand Wirklichkeit als eine Chiffre, die gedeutet werden muss. Hinter der Wirklichkeit also verbirgt sich etwas, das nur durch Interpretation, durch die aktive Tätigkeit des Deutens entschlüsselt – eine weitere zentrale Metapher der Hermeneutik – werden kann. Das Fremdwort ‚Chiffre‘ stammt ja vom französischen ‚le chiffre‘ – die Ziffer. Geheimnisvolle Welt soll ‚entziffert‘ werden. Aber Wirklichkeit geht nicht in (digitalen) Zahlen, Null und Eins, auf. Der Philosoph Hans Blumenberg sprach von der Lesbarkeit der Welt Als das digitale Zeitalter begann und die ersten Theologen und Philosophen sich Desktopcomputer mit 40 MB-Festplatten und Drucker kauften, deren Preise im vierstelligen Bereich lagen, da waren viele Wissenschaftler noch der Meinung, das Internet könne man gebrauchen wie eine virtuelle Bibliothek, eine gigantische Sammlung von Texten, die sich jeder zuhause am Bildschirm aufrufen kann. Das Prinzip der Bibliothek war damit sozusagen universal geworden. Das Internet ist in der Tat zur gigantischen Bibliothek geworden, gleichzeitig aber auch viel mehr. Neben die Texte kamen Videos, Filme, Bilder und konkurrierten mit den Buchstaben; die sozialen Medien von Facebook bis Twitter machten das Netz interaktiv. Alteuropäisch war der Leser ein Rezipient, dem man bei Deutungsvorgängen durchaus aktive Anteile zuschrieb, aber an der Priorität des Buches (und damit des Textes) war nicht zu rütteln. Mit dem Internet lösten sich die Grenzen zwischen Produzenten und Rezipienten auf. Blogs, soziale Medien, pdf-Dokumente, Ebook-Reader und vieles andere mehr veränderten die Buch- und Lesekultur. Die Phänomene lassen sich schlaglichtartig aufzählen:

Als das digitale Zeitalter begann und die ersten Theologen und Philosophen sich Desktopcomputer mit 40 MB-Festplatten und Drucker kauften, deren Preise im vierstelligen Bereich lagen, da waren viele Wissenschaftler noch der Meinung, das Internet könne man gebrauchen wie eine virtuelle Bibliothek, eine gigantische Sammlung von Texten, die sich jeder zuhause am Bildschirm aufrufen kann. Das Prinzip der Bibliothek war damit sozusagen universal geworden. Das Internet ist in der Tat zur gigantischen Bibliothek geworden, gleichzeitig aber auch viel mehr. Neben die Texte kamen Videos, Filme, Bilder und konkurrierten mit den Buchstaben; die sozialen Medien von Facebook bis Twitter machten das Netz interaktiv. Alteuropäisch war der Leser ein Rezipient, dem man bei Deutungsvorgängen durchaus aktive Anteile zuschrieb, aber an der Priorität des Buches (und damit des Textes) war nicht zu rütteln. Mit dem Internet lösten sich die Grenzen zwischen Produzenten und Rezipienten auf. Blogs, soziale Medien, pdf-Dokumente, Ebook-Reader und vieles andere mehr veränderten die Buch- und Lesekultur. Die Phänomene lassen sich schlaglichtartig aufzählen: Die Liste der Phänomene rund um die Digitalisierung des Lesens ließe sich beliebig verlängern. All die angeführten Entwicklungen sind gerade erst dabei, ihre kulturelle Wirkung zu entfalten. Zwar kenne ich noch Menschen, denen kann ich keine Email schreiben; sie besitzen weder Fernseher noch Laptop, und sie lesen nur gedruckte Bücher. Wenn sie etwas nachschlagen wollen, gehen sie in die Bibliothek. Ich verstehe mich nicht als bildungsbürgerlichen Technikfeind. Internet und virtuelle Welt haben eine ganze Reihe von erheblichen Erleichterungen für Lesen und Schreiben gezeitigt. Texte lassen sich zum Beispiel viel leichter mit Bildern und Filmen verknüpfen; sie lassen sich multimedial erweitern. Es besteht die Möglichkeit, Links zu setzen, um Begriffe zu erklären und Verweise zu bilden. Die Buchregale sind in die virtuelle Welt eingewandert. Wer einen Begriff oder Namen nachschlagen will, der tritt nicht mehr ans Regal, um im Konversationslexikon nachzuschauen, der tippt den Begriff einfach in eine Suchmaske bei Google ein und findet in der Regel hunderte von Websites. Das Finden der richtigen Suchbegriffe ist zu einer eigenen Kulturtechnik geworden, die im alteuropäischen Lesezeitalter so nicht bekannt war. Die Möglichkeiten statistischer Auswertung von Texten sind sehr viel besser geworden, auch wenn die neuen Digital Humanities möglicherweise doch etwas überschätzt werden.

Die Liste der Phänomene rund um die Digitalisierung des Lesens ließe sich beliebig verlängern. All die angeführten Entwicklungen sind gerade erst dabei, ihre kulturelle Wirkung zu entfalten. Zwar kenne ich noch Menschen, denen kann ich keine Email schreiben; sie besitzen weder Fernseher noch Laptop, und sie lesen nur gedruckte Bücher. Wenn sie etwas nachschlagen wollen, gehen sie in die Bibliothek. Ich verstehe mich nicht als bildungsbürgerlichen Technikfeind. Internet und virtuelle Welt haben eine ganze Reihe von erheblichen Erleichterungen für Lesen und Schreiben gezeitigt. Texte lassen sich zum Beispiel viel leichter mit Bildern und Filmen verknüpfen; sie lassen sich multimedial erweitern. Es besteht die Möglichkeit, Links zu setzen, um Begriffe zu erklären und Verweise zu bilden. Die Buchregale sind in die virtuelle Welt eingewandert. Wer einen Begriff oder Namen nachschlagen will, der tritt nicht mehr ans Regal, um im Konversationslexikon nachzuschauen, der tippt den Begriff einfach in eine Suchmaske bei Google ein und findet in der Regel hunderte von Websites. Das Finden der richtigen Suchbegriffe ist zu einer eigenen Kulturtechnik geworden, die im alteuropäischen Lesezeitalter so nicht bekannt war. Die Möglichkeiten statistischer Auswertung von Texten sind sehr viel besser geworden, auch wenn die neuen Digital Humanities möglicherweise doch etwas überschätzt werden. Sage niemand, dass die digitale Veränderung in den Gemeinden und Kirchen nicht angekommen wären. Gesangbücher werden zunehmend durch Beamerprojektionen ersetzt. Liederzettel, wo sie noch gebraucht werden, erstellen Pfarrer am Bildschirm. Die Liturgie für den Gottesdienst übernehmen sie von einer Website oder sie drucken sich die entsprechenden Seiten der Liturgie aus, die selbstverständlich als pdf vorliegt. Bald wird es niemanden mehr erstaunen, dass ein Pfarrer den Gottesdienst nicht mit einem schmuddeligen Ringbuch in der Hand, sondern mit einem Tablet als Lesehilfe hält. Das klerikale Marketing redet von Bleiwüsten, wenn Texte mehr als 1000 Zeichen lang sind. Das Büro des Pfarrers ist kein Bücherkabinett mehr, mit einem von Büchern überladenen Schreibtisch und Wänden, die sämtlich von Bücherregalen verstellt sind. Statt einer Bibel im Regal stehen im Internet Dutzende von Bibelübersetzungen frei zur Verfügung. An die Stelle der Regale treten Festplatten und Cloud.

Sage niemand, dass die digitale Veränderung in den Gemeinden und Kirchen nicht angekommen wären. Gesangbücher werden zunehmend durch Beamerprojektionen ersetzt. Liederzettel, wo sie noch gebraucht werden, erstellen Pfarrer am Bildschirm. Die Liturgie für den Gottesdienst übernehmen sie von einer Website oder sie drucken sich die entsprechenden Seiten der Liturgie aus, die selbstverständlich als pdf vorliegt. Bald wird es niemanden mehr erstaunen, dass ein Pfarrer den Gottesdienst nicht mit einem schmuddeligen Ringbuch in der Hand, sondern mit einem Tablet als Lesehilfe hält. Das klerikale Marketing redet von Bleiwüsten, wenn Texte mehr als 1000 Zeichen lang sind. Das Büro des Pfarrers ist kein Bücherkabinett mehr, mit einem von Büchern überladenen Schreibtisch und Wänden, die sämtlich von Bücherregalen verstellt sind. Statt einer Bibel im Regal stehen im Internet Dutzende von Bibelübersetzungen frei zur Verfügung. An die Stelle der Regale treten Festplatten und Cloud. Die virtuelle Welt hat für das Lesen von Texten zweifellos Vorteile gebracht. Das gilt besonders für alle Formen des nachschlagenden Gebrauchs von Texten. Gleichzeitig haben sich andere Neuerungen auf das Lesen von Texten verhängnisvoll ausgewirkt. Das Internet scheint mir zu einem großen Gleichmacher geworden zu sein. Auf Texte hat es unterschiedliche Wirkungen gehabt. Erstens hat es die Menge verfügbarer Texte nochmals vergrößert. Wer also einen Text herausfinden will, aus dem er wirklich Sinn für sein Leben herausdeuten kann, der muss erstens die Nadel in einem viel größeren Heuhaufen finden. Zweitens müssen Texte, um im Internet von vielen Menschen gelesen zu werden, kürzer sein, schneller auf den Punkt kommen, und sie dürfen sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Drittens bieten Hypertext und Links eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich vom eigentlich zu lesenden Text ablenken zu lassen. Der Leser kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, vom Hundertsten ins Tausendste, und am Ende ist er dort gelandet, wo er gar nicht hingelangen wollte. Das ähnelt der alten Methode, einen unklaren Begriff im Lexikon nachzuschlagen und dann in den Artikeln daneben ‚zufällig‘ Inhalte zu entdecken, die seltsamerweise weit über das hinausführen, was man eigentlich wissen wollte. Aber es unterscheidet das Internet vom Lexikon, dass es diese Intertextualität zur zentralen Funktion des Mediums macht. Wer im Internet nachschaut, will sich ablenken lassen; es geht eigentlich gar nicht anders. Das hat dazu geführt, zwischen flachem, oberflächlichem Lesen im Internet und dem ‚deep reading‘, dem konzentrierten, tief gehenden Lesen zu unterscheiden. Auf diese Unterscheidung komme ich sofort zurück.

Die virtuelle Welt hat für das Lesen von Texten zweifellos Vorteile gebracht. Das gilt besonders für alle Formen des nachschlagenden Gebrauchs von Texten. Gleichzeitig haben sich andere Neuerungen auf das Lesen von Texten verhängnisvoll ausgewirkt. Das Internet scheint mir zu einem großen Gleichmacher geworden zu sein. Auf Texte hat es unterschiedliche Wirkungen gehabt. Erstens hat es die Menge verfügbarer Texte nochmals vergrößert. Wer also einen Text herausfinden will, aus dem er wirklich Sinn für sein Leben herausdeuten kann, der muss erstens die Nadel in einem viel größeren Heuhaufen finden. Zweitens müssen Texte, um im Internet von vielen Menschen gelesen zu werden, kürzer sein, schneller auf den Punkt kommen, und sie dürfen sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Drittens bieten Hypertext und Links eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich vom eigentlich zu lesenden Text ablenken zu lassen. Der Leser kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, vom Hundertsten ins Tausendste, und am Ende ist er dort gelandet, wo er gar nicht hingelangen wollte. Das ähnelt der alten Methode, einen unklaren Begriff im Lexikon nachzuschlagen und dann in den Artikeln daneben ‚zufällig‘ Inhalte zu entdecken, die seltsamerweise weit über das hinausführen, was man eigentlich wissen wollte. Aber es unterscheidet das Internet vom Lexikon, dass es diese Intertextualität zur zentralen Funktion des Mediums macht. Wer im Internet nachschaut, will sich ablenken lassen; es geht eigentlich gar nicht anders. Das hat dazu geführt, zwischen flachem, oberflächlichem Lesen im Internet und dem ‚deep reading‘, dem konzentrierten, tief gehenden Lesen zu unterscheiden. Auf diese Unterscheidung komme ich sofort zurück. Am Ende muss der Hinweis stehen, dass die mannigfachen Verknüpfungen zwischen Lesen und Theologie nicht erschöpfend behandelt werden konnten. Die Auslotung der Grenzlinien zwischen digitalen Dokumenten und Texten auf Papier ergab noch viele graue Gebiete, die weder richtig vermessen noch zugeteilt sind. Zudem benötigt das Lesen im Angesicht der digitalen Entwicklungen noch weitere große theologische Aufmerksamkeit. Und was für das Lesen gilt, könnte auf das Betrachten von Bildern

Am Ende muss der Hinweis stehen, dass die mannigfachen Verknüpfungen zwischen Lesen und Theologie nicht erschöpfend behandelt werden konnten. Die Auslotung der Grenzlinien zwischen digitalen Dokumenten und Texten auf Papier ergab noch viele graue Gebiete, die weder richtig vermessen noch zugeteilt sind. Zudem benötigt das Lesen im Angesicht der digitalen Entwicklungen noch weitere große theologische Aufmerksamkeit. Und was für das Lesen gilt, könnte auf das Betrachten von Bildern Das zweite Bild charakterisiert die aufgeklärte Lesekultur ab dem 18.Jahrhundert. Das Bild zeigt den Lesesaal einer Bibliothek. Die Leser sitzen schweigend an ihren Arbeitsplätzen, alle haben einen Notizblock und eine Fülle von Büchern um sich herum. Manchmal tritt einer der Leser an ein Regal und zieht ein Buch heraus. Die Leser arbeiten unabhängig voneinander. Sie schweigen und kommunizieren nicht. Wer reden will, geht nach draußen. Die Kommunikation geschieht über Seminararbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Das zweite Bild charakterisiert die aufgeklärte Lesekultur ab dem 18.Jahrhundert. Das Bild zeigt den Lesesaal einer Bibliothek. Die Leser sitzen schweigend an ihren Arbeitsplätzen, alle haben einen Notizblock und eine Fülle von Büchern um sich herum. Manchmal tritt einer der Leser an ein Regal und zieht ein Buch heraus. Die Leser arbeiten unabhängig voneinander. Sie schweigen und kommunizieren nicht. Wer reden will, geht nach draußen. Die Kommunikation geschieht über Seminararbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ich habe dieses Bild deshalb gewählt, weil ich immer noch der Meinung bin, daß die virtuelle Welt nicht völlig von der realen Welt zu trennen. Und im Internet-Café gibt es diese ‚Reibungspunkte‘ zwischen Virtuellem und Realem. Der nächste Schritt der Fortentwicklung digitaler Welt wäre nicht mehr in ein Bild zu verwandeln. Er wäre dann erreicht, wenn die virtuelle Welt von überall her erreichbar wäre. Bis dahin gilt hat das Bild vom Café noch seine Relevanz. Dort kann der Leser beim Espresso sitzen und in einem Buch blättern oder einen Text auf seinem Laptop lesen. Das Café ist kein ruhiger Ort der Konzentration. Jeder kann die Stimmen der Gespräche vom Nebentisch, das Lachen der anderen Gäste hören. Der Laptop ist genauso ein Sprungbrett zu anderen Texten und digitalen Tätigkeiten. Der Lesesaal in der Bibliothek schuf bewußt eine Atmosphäre der Konzentration. Das Café ist, und das ist gar nicht abwertend gemeint, im digitalen Zeitalter der paradoxe Ort der Ablenkung und Zerstreuung, an dem Menschen konzentriert lesen könnten.

Ich habe dieses Bild deshalb gewählt, weil ich immer noch der Meinung bin, daß die virtuelle Welt nicht völlig von der realen Welt zu trennen. Und im Internet-Café gibt es diese ‚Reibungspunkte‘ zwischen Virtuellem und Realem. Der nächste Schritt der Fortentwicklung digitaler Welt wäre nicht mehr in ein Bild zu verwandeln. Er wäre dann erreicht, wenn die virtuelle Welt von überall her erreichbar wäre. Bis dahin gilt hat das Bild vom Café noch seine Relevanz. Dort kann der Leser beim Espresso sitzen und in einem Buch blättern oder einen Text auf seinem Laptop lesen. Das Café ist kein ruhiger Ort der Konzentration. Jeder kann die Stimmen der Gespräche vom Nebentisch, das Lachen der anderen Gäste hören. Der Laptop ist genauso ein Sprungbrett zu anderen Texten und digitalen Tätigkeiten. Der Lesesaal in der Bibliothek schuf bewußt eine Atmosphäre der Konzentration. Das Café ist, und das ist gar nicht abwertend gemeint, im digitalen Zeitalter der paradoxe Ort der Ablenkung und Zerstreuung, an dem Menschen konzentriert lesen könnten.  Man kann die im Ansatz beschriebenen Entwicklungen und Veränderungen so verstehen, dass damit das Lesen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Nach meiner Übersetzung wäre das aus kulturellen und theologischen Gründen der falsche Weg. Der französische Schriftsteller und Journalist Frédéric Beigbeder antwortete im Jahr 2010 auf einen kritischen Artikel, in dem das Lesen grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Beigbeder stellte seine Antworten in einer längeren Liste zusammen, die hier in Auszügen und eigener Übersetzung wiedergegeben werden soll

Man kann die im Ansatz beschriebenen Entwicklungen und Veränderungen so verstehen, dass damit das Lesen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Nach meiner Übersetzung wäre das aus kulturellen und theologischen Gründen der falsche Weg. Der französische Schriftsteller und Journalist Frédéric Beigbeder antwortete im Jahr 2010 auf einen kritischen Artikel, in dem das Lesen grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Beigbeder stellte seine Antworten in einer längeren Liste zusammen, die hier in Auszügen und eigener Übersetzung wiedergegeben werden soll Man kann die Liste als eine Aufforderung an die Leser betrachten, sich auf die Frage, warum sie lesen, eigene Antworten zu überlegen. Insgesamt bleibt die Geste des Lesens erklärungsbedürftig und gleichzeitig unerklärbar. An Beigbeders Antworten fällt auf, dass viele von ihnen darauf gemünzt sind, Gespräche herzustellen, die sonst nicht möglich gewesen wäre, über die Grenzen der Zeit und des Raumes hinweg. Lesen stellt Gespräche allererst her. Daran kann auch die Theologie anknüpfen. Die Geste des Lesens, die mit der Geste des Glaubens zusammenkommt und sich aus dieser entwickelt, zielt auf die Spuren jener Gewissheit, die sich nach protestantischer Überzeugung erst in der Lektüre des alteuropäisch „Heilige Schrift“ genannten Buches einstellen.

Man kann die Liste als eine Aufforderung an die Leser betrachten, sich auf die Frage, warum sie lesen, eigene Antworten zu überlegen. Insgesamt bleibt die Geste des Lesens erklärungsbedürftig und gleichzeitig unerklärbar. An Beigbeders Antworten fällt auf, dass viele von ihnen darauf gemünzt sind, Gespräche herzustellen, die sonst nicht möglich gewesen wäre, über die Grenzen der Zeit und des Raumes hinweg. Lesen stellt Gespräche allererst her. Daran kann auch die Theologie anknüpfen. Die Geste des Lesens, die mit der Geste des Glaubens zusammenkommt und sich aus dieser entwickelt, zielt auf die Spuren jener Gewissheit, die sich nach protestantischer Überzeugung erst in der Lektüre des alteuropäisch „Heilige Schrift“ genannten Buches einstellen.