Paris |

"Paris hat sich herausgeputzt"Pariser Neubauten im 19. JahrhundertTexte aus der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ von 1858 und 1889 Einleitung

1858 - Die neuen Markhallen in ParisEine Lebensfrage für jede Stadt ist das Vorhandensein eines bequem gelegenen und hinreichend geräumigen Platzes, auf welchem die Bewohner alle ihre Lebensbedürfnisse kaufen können. Schon die alten Griechen sorgten deshalb, wenn sie eine neue Colonie gründeten und eine neue Stadt anlegten, ehe Wohnhäuser erbaut wurden, vor allen Dingen für einen Tempel und einen Marktplatz, welcher letztere überdies bei besonderen Gelegenheiten als Versammlungsplatz der Bürger diente. In vielen modernen Städten indes gehören diese Märkte zu den mangelhaftesten Einrichtungen, weil sie entweder zu klein oder von zu geringer Anzahl sind, oder an unpassenden Orten sich befinden, oder weil es an den wünschenswerthen Bequemlichkeiten fehlt, oder weil man von den daselbst Verkaufenden zu hohe Abgaben verlangt. In Bezug auf den letzteren Punkt ist die Einrichtung z. B. in New-York zu empfehlen, welche Stadt nicht nur keinen Gewinn von ihren fünfzehn Märkten zieht, sondern sogar ansehnliche Summen jährlich zuschießt, um dieselben mit allen Bequemlichkeiten für die Käufer und Verkäufer zu versehen.

Auch in Paris hat seit langer Zeit die Regierung den Marktplätzen besondere Fürsorge gewidmet. Es ist z. B. der Ausspruch Napoleon I. bekannt, daß auch die Armen ihren Louvre haben müßten, und man weiß, daß er den zweckmäßigen Markt St. Sulpice einrichten ließ. Dem jetzigen Kaiser indeß war es vorbehalten, einen Mustermarkt für Paris herzustellen, welcher den Namen der Centralhallen führt. Derselbe befindet sich so ziemlich in der Mitte der Altstadt, in der Nähe der Seine und dicht bei der alten Kirche St. Eustach. Mehr als einmal ist nicht blos das Schicksal der Stadt, sondern des Landes auf diesem historisch merkwürdigen Platze entschieden worden, der z. B. in der großen Revolution das Hauptquartier der herrschenden Partei war, und in dessen unmittelbarer Nähe mehrere Clubs ihre Sitzungen hielten. Auch weiß jeder Leser, welche Rolle die Marktweiber, die da zu verkaufen pflegen, und welche galant „die Damen der Halle“ genannt werden, gar oft gespielt haben. Wie häufig haben die Zeitungen berichtet, daß Deputationen dieser „Damen“ zu dem Regierenden sich begaben, der jeder Zeit bemüht war, sich die Gunst dieser wichtigen Weiber zu erhalten. Auch der jetzige Kaiser macht davon keine Ausnahme. Der Raum, den die neuen Markthallen einnehmen, beträgt 20,000 Quadratellen, und es stehen auf demselben zehn Hallen oder Markthäuser, die aus Eisen, Holz und Glas gebaut sind. Sie ruhen auf hohlen eisernen Säulen; das Dach ist in regelmäßigen Zwischenräumen durchbrochen und ungeheure Fenster werfen Lichtströme von da hinunter. Um jedes dieser Markthäuser läuft eine steinerne Mauer, welche dasselbe und die darin Verkaufenden von den andern trennt. Das Regenwasser, welches auf das Dach fällt, läuft durch Rinnen in die hohlen eisernen Säulen, und von da in Cisternen, aus denen es heraufgepumpt werden kann, wenn es gebraucht wird. In jedem dieser Markthäuser ist, wie in den Bazaars der Städte des Orients, nur ein Artikel zum Verkaufe ausgestellt. So gibt es denn eins für Fleisch, eins für Wildpret, eins für frische Fische, ein anderes für Gemüse, eins für Butter, Eier und Käse, eins für Geflügel, eins für Blumen u.s.f. Jede dieser Hallen enthält 280 Verkaufsplätze oder Stände von zwei Quadratellen, und jeder dieser Stände ist von dem andern durch ein eisernes Gitter oder eine hölzerne Scheidewand getrennt. Die Geräthe und Vorrichtungen darin sind verschieden nach den Artikeln, die darin verkauft werden. In den Fischhallen enthält jeder Stand einen kleinen Teich, in welchem die Fische umherschwimmen, gefüttert und sogar fett gemacht werden können. In andern ersetzen zweckmäßig angebrachte Regale die lästigen Körbe und Fässer. Die Markthäuser oder Hallen haben eine kreisrunde Form, und durch jedes laufen zwei Straßen, die einander in der Mitte des Baues kreuzen. Genau im Mittelpunkte des Ganzen steht ein Brunnen, der aber nur fließt, wenn man an einer daran befindlichen Feder drückt damit unnöthige Wasserverschwendung verhütet wird, und auch die Luft in den Gebäuden nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt. Wer Wasser haben will, kann es in Ueberfluß erhalten; wird keines gebraucht, so ruht der Brunnen. Ferner ist in der Einrichtung dieser Mustergebäude bemerkenswerth, daß die Temperatur darin im Sommer mehrere Grade niedriger und im Winter höher ist, als die Atmosphäre draußen, eine Wohlthat, welche allgemein, am meisten aber von den Fleischverkäufern, geschätzt wird. Das Allermerkwürdigste der Centralhallen aber ist das Geschoß unter der Erde. Hier befindet sich nämlich noch ein Markt, so geräumig, als die zehn Hallen oben. Auch da gibt es eine große Anzahl Verkaufstände und es werden bedeutende Geschäfte hier gemacht. Dieser unterirdische Markt erhält immer frische Luft durch sinnreich angebrachte Ventilationsmaschinen, während ungeheuer große Fenster mehr Licht als nöthig zulassen. Trotzdem ist der Markt, der auch da abgehalten wird, nicht die Hauptsache: es befindet sich nämlich ein Bahnhof hier, wo fast ununterbrochen Eisenbahnzüge ankommen und abgehen und von wo Massen von Menschen und Vieh in die oberen Regionen sich hinaufdrängen. Alles lebende Schlachtvieh, wie alles Geschlachtete, das für den Markt bestimmt ist, kommt vom Lande auf dieser Eisenbahn hier an, welche vor der Barriere der Stadt in einen Tunnel hinein und unter Straßen und Häusern hinweg zu dem Markte geht. In Folge dieser zweckmäßigen Einrichtung werden die Straßen von Paris niemals durch Rinder- oder Schafheerden versperrt, die für die Schlachtbank bestimmt sind. Auch sieht man nie auf den Straßen Wagen und Karren, die mit Fleisch beladen sind, wie es in andern Städten der Fall ist. Mit diesem unterirdischen Bahnhofe steht eine große Grube in Verbindung, welche alle Abgänge von dem Markte oben, Blut u. s. w. aufnimmt. Die Metzger, Federviehhändler, u. s. w. werfen Alles, was bei ihnen abfällt, in diese Grube, so daß es augenblicklich verschwindet und weder das Gesicht, noch den Geruch beleidigen kann. Verloren geht indeß nichts davon. Es stehen immer Männer bereit, welche das Herabfallende in Gefäße schaufeln, in denen es nach kurzer Zeit zu Niederlagen außerhalb der Stadt befördert wird, die es als Dünger an die Landleute verkaufen. Auch sind diese Abgänge, seit die Ackerbauwissenschaft in Frankreich Fortschritte gemacht hat, so außerordentlich gesucht, daß sie, selbst wenn man sie in doppelt so großer Menge besäße, zu lohnenden Preisen verkauft werden könnten. Das Vorstehende dürfte wohl genügen, um die Zweckmäßigkeit der Einrichtung dieser Markthallen darzuthun; aber nicht diese Zweckmäßigkeit allein empfiehlt sie, denn sie gehören auch zu den elegantesten und schönsten Bauwerken der Stadt, die an dergleichen bekanntlich reich ist.

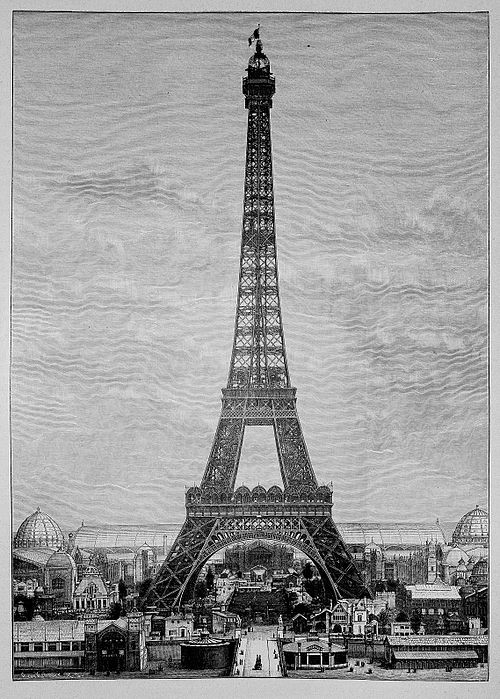

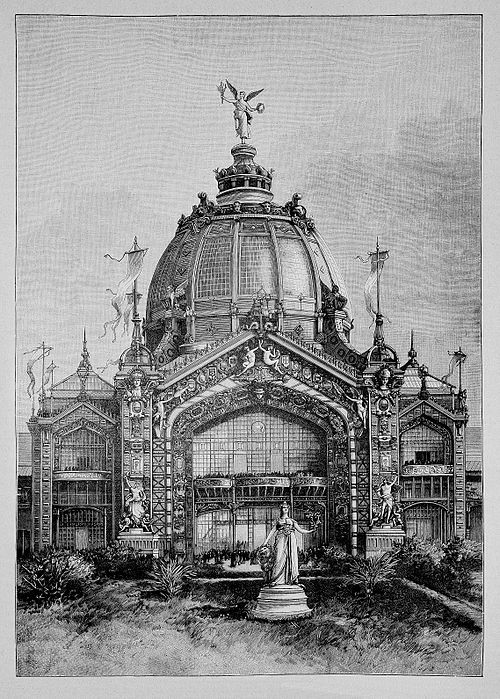

Der Eiffelthurm. 1889 – Von der Pariser Ausstellung (geschrieben von Eugen v. Jagow)Die Pariser Ausstellung hatte in ihrem Entstehen mit zwei Schwierigkeiten zu kämpfen, einerseits mit der unklaren politischen Weltlage und mit volkswirthschaftlichen Krisen, andererseits mit der begreiflichen Abneigung der monarchistischen Staaten, die Revolution und den einhundertsten Jahrestag der Ereignisse verherrlichen zu helfen, welche der Republik die Wege bahnten. Diese zweite Schwierigkeit war im Grunde genommen eine freiwillige; ist doch die diesjährige, dritte Pariser Ausstellung die erste, welche sich mit der Politik, und zwar ganz absichtlich und ohne Hehl, zu verquicken sucht. Und so haben wir denn das merkwürdige Schauspiel erlebt, daß alle Botschafter der Großmächte sich vor der Eröffnungsfeier von Paris entfernten, daß die Senatoren und Abgeordneten der monarchisch gesinnten Rechten an dem Versailler Fest nicht theilnahmen und daß etliche Staaten, wie Deutschland, die Ausstellung gar nicht beschickten, wieder andere jeglichen Zuschuß, jeden Schutz weigerten und es der Entschließung der Privatleute überließen, auf eigene Rechnung und Gefahr sich mit den Franzosen abzufinden. Diese völlige Enthaltung oder schwächliche Betheiligung der wichtigsten Kulturstaaten konnte aber nicht ohne üble Rückwirkung auf den inneren Werth der Ausstellung bleiben. Die andere Schwierigkeit, von der ich sprach, war nichts weniger als eine freiwillige. Eine unvernünftige, verschwenderische Finanzwirthschaft, der wachsende Mitbewerb des Auslandes, der offen betriebene Aemterschacher, das abnehmende Vertrauen des Volks zur Lauterkeit der führenden Männer, die parlamentarische Partei- und Interessenpolitik, diese und ähnliche Ursachen hatten eine Mißstimmung im Volk erregt, welche im Boulangismus in gefahrdrohender Weise zum Ausdruck gelangte. Der Panamakrach, der Zusammenbruch des Comptoir d’Escompte sind noch nicht verwunden, Handel und Industrie lagen und liegen danieder, und vor allem die Landwirthschaft. Unter diesen Wahrzeichen hat die Ausstellung begonnen, von so manchem als Retter begrüßt, aber gewiß kein Radikalmittel gegen die Krankheit, an welcher die französische Gesellschaft leidet. Im wesentlichen dient sie dazu, die öffentliche Aufmerksamkeit von allerlei Uebelständen abzulenken und mancher Wunde zum Verharschen Zeit zu gewähren. Paris hat sich geputzt, hat Toilette gemacht, und von dieser dürfte die eitle Schöne am Ufer der Seine manche Einzelheiten in die Zukunft mit hinüberretten, bauliche Veränderungen, erweiterte Straßen, neue Prachtpaläste, vervollkommnete Ausstattung der Hotels, etliche in der Umgebung der Ausstellung neu errichtete Cafés und vor allem den Eiffelthurm, die Maschinenhalle und manch andern Schmuck des Marsfeldes, das seinem ursprünglichen militärischen Zweck, als Exerzierplatz zu dienen, nun wohl für immer entfremdet sein dürfte. Wo fände sich ein geeigneterer Punkt, um uns eine Uebersicht, eine Rundschau auf das weite Ausstellungsgebiet zu gestatten, als auf einer der Plattformen des Eiffelthurms selbst! Er bildet den Mittelpunkt der Ausstellung – auch in örtlicher Beziehung. Er begrenzt das Marsfeld nach der Seine zu, und jenseit derselben erhebt sich auf sanftansteigender Höhe der Trocadéro, das Wunder der Weltausstellung des Jahres 1878, heute freilich übertrumpft und, trotz seiner erhabenen Lage, zu einem kreisrunden Gebäude mit zwei dürftigen Thürmchen herabgesunken. Vom Fuß des Eiffelriesen zweigt sich die schmale, endlos lange landwirthschaftliche Ausstellung ab, um uns am Ufer der Seine entlang bis zum dritten Ausstellungsfelde, dem der Invalidenesplanade, zu führen. Dort herrscht die bunteste Pracht, wie sich’s für die Kolonien Frankreichs schickt. Und an solchen fehlt es bekanntlich nicht, weder in Indochina, noch in Westindien, noch in Madagaskar, noch am Senegal. Aber Algerien und Tunesien nehmen doch den Löwenantheil einer Ausstellung in Anspruch, wo es von Kuppeln, Minareten, Pagoden, maurischen Gärten, arabischen Trachten, tunesischen Cafés wimmelt, wo die Spahis Wache stehen und wo es in allen Farben regenbogenartig flimmert. Bedeutsamer ist die Ausstellung auf dem Marsfelde, dessen stolzeste Zier, die „Apotheose des Eisens und der Eisenkonstruktion“, ich wiederhole es, der Eiffelthurm ist. Ihm gegenüber am anderen Ende des in einen Garten aus „Tausend und eine Nacht“ verwandelten Geländes liegen die Hallen für „verschiedene Ausstellungsgegenstände“ und dahinter, deren gewölbtes Glasdach weit überragend, steigt die mächtige Maschinenhalle empor, von deren vulkanischen Kräften nichts eine bessere Vorstellung giebt, als die trockene Thatsache, daß nicht weniger als dreißig Riesenmaschinen nöthig sind, nur um die übrigen in Bewegung zu setzen. Zur Rechten und zur Linken des Eiffelthurms, von dessen vierfüßigem Unterbau eine Avenue nach der einen Seite über die Jenabrücke hinweg bis in das Gebiet des Trocadéro, nach der entgegengesetzten Richtung durch den schon erwähnten Garten bis zum Ehrendom, dem Pförtner zu den verschiedenen Ausstellungen und der Maschinenhalle, in gerader Linie läuft – befinden sich die Paläste der schönen und der freien Künste. Der Ehrendom, in welchem der Präsident der Republik, Carnot, die Ausstellung eröffnete und dessen nach dem Mittelgarten hin belegene Vorderansicht unser Bild zeigt, gehört zu den glänzendsten monumentalen Schöpfungen, welche das Marsfeld zieren. Man hat dem prächtigen Portal den Vorwurf der Ueberladung gemacht. Wohl mit Unrecht. Die Fassaden der beiden Kunstpaläste in ihren blaubraunen Tönen entbehren eines reicheren ornamentalen Schmuckes fast gänzlich. Es bedarf also um so mehr eines Gegensatzes, als der Mittelgarten mit seinen vielen Pavillons, Kiosken und Restaurants schon ohnehin einen etwas jahrmarktartigen Eindruck macht. In der That hat man mit Stuck und Gold und nackten Frauengestalten hier nicht gespart. Goldene und darüber farbige Wappen, auf der Abbildung sehr wohl erkennbar, dienen dem Auge zu willkommenen Ruhepunkten. Die Kuppel, die bei den Beleuchtungen des Ausstellungsfeldes mit flammenden Guirlanden bedeckt ist, macht einen überaus reichen und vornehmen Eindruck. Sie ist, dem Unterbau entsprechend, gelbbräunlich getönt und bildet dadurch einen wirksamen Gegensatz zu den hellblauen, mit weißen Emailfeldern geschmückten und niedrigeren Kuppeln der beiden Kunstpaläste. Ihr Eisengerippe ist mit Zink und Kupfer reich verziert und hebt sich infolgedessen von dem metallischen Schiefer der Kuppel scharf ab. Daneben wirkt die sehr stilvolle Glasmalerei, deren gelbes Licht im Innern einen fast zu ernsten Eindruck macht, da es an das Oberlicht eines Mausoleums erinnert. Von den Außenbalkons des Ehrendoms, welchen im Innern rundumlaufende Galerien entsprechen, hat man übrigens einen wundervollen Ausblick auf den Mittelgarten und durch die Bogen des Eiffelthurms hindurch auf den Trocadéro, welcher während der Beleuchtung einem Feuerschloß, einer weitgedehnten Walhalla ähnelt, zu der unsere Phantasie, statt auf einem Regenbogen wie die göttlichen Helden des Wagnerschen Rheingolds, auf den elektrischen Strahlen des Wunderthurms hinübergleiten kann. Vom Eiffelthurm und am besten von seiner ersten Plattform aus – denn bei einem höheren Standpunkt verjüngt sich das Gelände gar zu sehr! – unterscheidet man mit einem Blick die oben angedeuteten Grundlinien, welche für die Anordnung des Marsfeldes maßgebend sind. Denkt man sich nun noch aller Orten, wo die eben erwähnten, zum Theil mit farbigen Kuppeln überragten monumentalen Bauten ein Plätzchen frei lassen, Pavillons, Kioske, Panoramas, künstliche Seen, Cafés, Trinkbuden, Springbrunnen, Statuen angebracht, dazu die zahllosen Seinedampfer und das kreisende Leben auf der Verbindungsbahn der Ausstellung, ein wahres perpetuum mobile, so kann man sich wenigstens eine geringe Vorstellung von dem bunten, menschenbelebten Durcheinander machen, das der Beobachter von seinem erhabenen Standpunkt unmittelbar zu seinen Füßen erblickt. Der Eiffelthurm ist zwar nach dem Entwurf des Ingenieurs, dessen Namen er verewigt, in einem Jahre erbaut worden, aber er hat nicht nur mit Arbeitseinstellungen, sondern auch mit der Mißgunst eines großen Theils der Pariser Künstler und Litteraten zu kämpfen gehabt. Man erinnert sich noch des geharnischten offenen Briefes, in dem letztere gegen die Verunstaltung der Lichtstadt durch einen „riesigen, schwarzen Fabrikschornstein“ entrüstet Einspruch erhoben. Der oberste Bauleiter Alphand und der Unterrichtsminister Lockroy gingen darüber indessen zur Tagesordnung über, und jetzt, wo der „Schornstein“ vollendet ist, zeigt es sich, daß er mit einem solchen nicht die entfernteste Aehnlichkeit hat. Der Boden war dem Bau nicht günstig. Noch vor kaum zwei Jahrhunderten floß dort ein Nebenarm der Seine, der durch Ablagerung von Schutt nur sehr langsam ausgefüllt wurde. Und so mußten von den vier Pfeilern, welche den Riesen tragen und unter sich einen Abstand von 100 m besitzen, diejenigen, welche der Seine am nächsten sind, mit besonders soliden Grundbauten bedacht werden. Eiffel wählte dazu gewaltige metallische Kasten, welche sich 15 m tief unter der Erde, also weit unter der Sohle des Flußbettes befinden. Allein die Grundmauern nehmen einen Raum von 6000 cbm ein. Das für den Thurm, für die Hauptpfeiler, die unzähligen Seitenstreben, Verästelungen und Verankerungen verwendete Eisen besitzt das Gesammtgewicht von sieben Millionen Kilogramm, eine Last, die selbst dem Riesen Atlas zu schwer gewesen sein dürfte, sintemalen die Himmelskugel nur aus Aether besteht und Aether kein Gewicht hat. Die erste Plattform ist 55 m hoch, so hoch wie die Thürme der Nôtre-Dame-Kirche, die zweite 119 m und die Spitze des Thurms bekanntlich 300 m, den Kölner Dom, das höchste Denkmal der Gothik, hoch überragend, ohne sich mit demselben freilich in Bezug auf künstlerische Größe und Erhabenheit auch nur entfernt messen zu können. Die erste Plattform mit ihren vier Restaurationen vermag zur Noth 2400 Menschen unterzubringen. Man gelangt zu ihr auf einer für Kurzathmige nicht sehr empfehlenswerten Treppe oder durch vier Aufzüge, welche im Innern der großen Metallpfeiler ihres Amtes walten und, je nach ihrer Konstruktion, in der Sekunde 1 oder 2 m zurücklegen und 50 bis 100 Personen fassen. So kann man denn in einem geradezu schwindelerregenden Tempo auf die Spitze des Thurmes, das heißt auf die dritte Plattform, gelangen. Die zweite Plattform besitzt außer dem Ausstellungspavillon des „Ausstellungsfigaro“ mit vollständiger Druckerei, zwei Restaurants, in denen die Preise der Speisekarte noch viel höher sind als 64 m tiefer „bei den unteren Nachbarn“. Ueber der dritten Plattform, die trotz der Verjüngung des Thurmes noch immer 350 qm hat, erblickt man eine mächtige vierbogige Krone, zu deren oberstem Raum, der sogenannten „Laterne“, nur noch metallene Stiegen hinaufführen. Die darin befindlichen Lichtspender, denen der Küstenleuchtthürme entsprechend, werden auf 60 km hin sichtbar sein. Die ebenfalls in der „Laterne“ angebrachte elektrische Vorrichtung besitzt eine Kraft von 100 Amperen, weist mit Hilfe von drehbaren, farbigen Scheiben die Nationalfarben auf und vermag die Stadttheile von Paris und dessen Denkmäler mit Leichtigkeit zu beleuchten, da ihre Leuchtkraft auf eine Entfernung von 9,7 km sich erstreckt. In jener Laterne, die dem Besucher übrigens nicht zugänglich ist, sollen außerdem interessante physikalische Experimente und meteorologische Beobachtungen vorgenommen werden. Und nun zur Ergänzung unserer Angaben noch die Bemerkung, daß der Preis des Ansteigens bis zum ersten Stocke 2 Franken, bis zum zweiten 3 und bis zum dritten 5 beträgt. Ich hob schon eingangs hervor, daß der Eiffelthurm einen keineswegs schwerfälligen Eindruck macht. Aus einiger Entfernung betrachtet, macht derselbe sogar einen überaus ätherischen Eindruck. Gewaltige Eisenstreben scheinen sich in Spinnfäden verwandelt zu haben; ein eigenartiges Leben und Weben geht durch das weite Eisennetz und der Himmel wirkt in seinem lichten Glanz als Durchscheinbild. In der That versperrt der Eiffelthurm niemand die Aussicht, und beispielsweise vom Ehrendom mit seinen bräunlichen Kuppeln erblickt man quer durch ihn hindurch den Trocadéro. Aber freilich, – ein Kunstwerk ist er nicht, wenigstens nicht das, was wir darunter verstehen, denn es fehlen ihm die Gliederung, der Wechsel der Motive, die Gegensätze, Schatten und Licht. Er ist formlos, – nicht im Sinne jener gliederlosen, gallertartigen Lebewesen am Meeresgrund, – aber insofern, als durchbrochene Arbeit und Vollwände nicht miteinander abwechseln. Ob unsere Nachkommen sich an eine Eisenarchitektur, deren Vorläufer der Eiffelthurm zu sein scheint, gewöhnen und das als Kunst empfinden werden, was uns nur das Ergebniß kühlen Denkens zu sein dünkt, das läßt sich freilich nicht vorhersagen. Hoffen wir wenigstens, daß sie in diesem Falle gegen die überbunte Bemalung des Eisens, die Herr Eiffel wohl nur gewählt hat, um der Phantasie der an der Ueberlieferung hängenden Massen den Uebergang von der steinernen zur eisernen Architektur zu erleichtern, – energisch Einspruch erheben werden. Diese Bemalung würde die Kunst in die Zeiten ihres kindlichen Lachens zurückversetzen, und unwillkürlich kommt mir das Bild jener Wilden und Halbwilden in den Sinn, welche für scharlachrote Tücher und bunte Glasperlen ihre kostbarsten Erzeugnisse hingeben. Es giebt ja allerdings nicht wenig Leute, welche es überhaupt nicht dulden wollen, daß man einen künstlerischen Maßstab an den Eiffelthurm lege. Derselbe soll ja gar kein Kunstwerk sein, behaupten sie, sondern uns lediglich zeigen, wessen die Industrie des Landes fähig sei, welche Fortschritte die Technik des Jahrhunderts gemacht habe. Aber sie geben gleichzeitig zu, daß der Thurm ein „ziemlich nutzloses Riesenbauwerk“ sei. Schon darin liegt aber doch seine Verurtheilung. Wie kann eine Nutzlosigkeit uns die höchsten Leistungen der Industrie und Technik, dieser mächtigsten Diener des Nützlichkeitsprinzipes, verkörpern? Industrie und Technik sind im höchsten Sinn praktisch und darum dünkt es uns ein innerer Widerspruch zu sein, daß sie in diesem Fall den höheren Zweck außer Augen lassen und nur sich selbst zu verherrlichen bestrebt sind.

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/120/gar01.htm |

Die Zeitschrift „Die Gartenlaube – Illustrirtes Familienblatt“ war das erste populäre Magazin in der deutschen Geschichte. 1853 mit einer Auflage von 5000 Exemplaren gestartet, erreichte sie 1861 bereits 100.000 Exemplare und 1875 etwa 382.000. Anfangs war die Gartenlaube eine durchaus system-kritische Zeitschrift. Nach der Reichsgründung 1871 wurde die Zeitschrift zu einem Organ der Verteidigung der preußischen Politik und engagierte sich etwa im Kulturkampf zugunsten liberaler Positionen. Nach 1880 entwickelte sich die Zeitschrift zum konservativen Unterhaltungsblatt. 1916 kam die Zeitschrift in das Verlagsimperium von Alfred Hugenberg, einem Wegbereiter Hitlers. Viele bekannte Autoren und Künstler haben im Laufe der Zeit für die Gartenlaube gearbeitet. Im Folgenden publizieren wir zwei Texte zu zwei Ereignissen in Paris im 19. Jahrhundert: den neuen Markthallen in Paris und der Weltausstellung von 1889.

Die Zeitschrift „Die Gartenlaube – Illustrirtes Familienblatt“ war das erste populäre Magazin in der deutschen Geschichte. 1853 mit einer Auflage von 5000 Exemplaren gestartet, erreichte sie 1861 bereits 100.000 Exemplare und 1875 etwa 382.000. Anfangs war die Gartenlaube eine durchaus system-kritische Zeitschrift. Nach der Reichsgründung 1871 wurde die Zeitschrift zu einem Organ der Verteidigung der preußischen Politik und engagierte sich etwa im Kulturkampf zugunsten liberaler Positionen. Nach 1880 entwickelte sich die Zeitschrift zum konservativen Unterhaltungsblatt. 1916 kam die Zeitschrift in das Verlagsimperium von Alfred Hugenberg, einem Wegbereiter Hitlers. Viele bekannte Autoren und Künstler haben im Laufe der Zeit für die Gartenlaube gearbeitet. Im Folgenden publizieren wir zwei Texte zu zwei Ereignissen in Paris im 19. Jahrhundert: den neuen Markthallen in Paris und der Weltausstellung von 1889.