Paris |

Von Jeanne d‘Arc bis Beatrix KiddoDas Schwert und die Kriegerin in der PopulärkulturInge Kirsner Die Seele des Kriegers wohnt im Schwert, die Seele der Frau im Spiegel, heißt es in einem alten japanischen Sprichwort. Wir werden im Folgenden (zumindest im Spiegel des Films) Kriegerinnen kennenlernen, die durchaus mit dem Schwert umgehen können, auch wenn sie keine Samurai sind. Und am Ende vielleicht zu dem Schluss gelangen, der eine Hoffnung von Napoleon Bonaparte gewesen sein soll: "Es gibt zwei Kräfte in der Welt, das Schwert und den Geist. Am Ende wird das Schwert vom Geiste besiegt." In Frankreich beginnen wir auch, und zwar mit einer französischen Ikone, der heiligen Jeanne d‘Arc. Sie wird oft mit dem Schwert dargestellt, hier Symbol für ihre Reinheit und Klarheit und ihre Mission, ihr Land zum rechten Glauben und zur wahren Freiheit zu führen. 1. Johanna von Orléans - im FilmJeanne d‘Arc wird im Film dargestellt von Ingrid Bergman, Jean Seberg, Sandrine Bonnaire und Milla Jovovich (um nur die wichtigsten zu nennen) und zeigen beispielhaft das sich ändernde Frauenbild im Laufe der Jahrzehnte.

Diese Heilige muss alle, die gegen sie agieren, ins Unrecht setzen. Die Frau wird als moralisch überlegen, aber letztlich chancenlos gegen die Intrigen der Männer gezeigt. Sie zeigt ihr Gesicht offen, ebenso wie ihr Schwert, und wird hinterrücks gefällt werden. Schwert und Geist vereinen sich in ihrer Gestalt, und auch wenn sie diesen Kampf verliert und auf dem Scheiterhaufen landet, ist es doch ihre Geschichte, die weiterlebt in zahlreichen kulturellen Emanationen (im Theater, im Film, im Manga).

Jeanne ist nicht nur ein französisches Nationalsymbol, sie ist vielmehr eine universelle Heldin, die weltweit anerkannt ist. Entsprechend ihrer Kulturen haben alle Länder sich ein eigenes Bild von Jeanne gemacht.

Das Mädchenmanga Shojo kakumei utena (dt.: Die Revolution des Mädchens Utena, ein Manga / Anime von Kunihiko Ikuharas Kollektiv Be-Papas seit 1996) zeigt neben Mädchenfarben das Schwert eher als Modeaccessoire - dennoch wird dieses Manga problemlos den Bechdel-Test bestehen, da die beiden Mädchen auch über anderes als Männer reden und sich gegenseitig zu genügen scheinen.[1] Die Heldin Utena will, als Mann verkleidet, ein Prinz werden, und steckt die anderen Mädchen in der Klasse mit ihrem androgynen Gebaren an, bevor sie den Kampf gegen den bösen Mikage antritt.

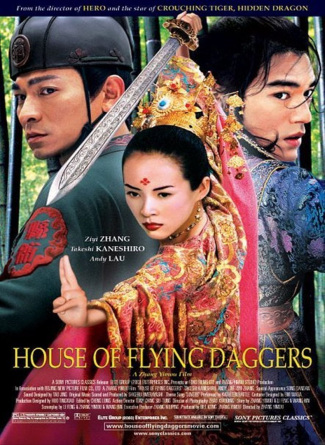

Realisiert in der Tradition klassischer Schwertkämpferfilme werden hier die Frauen als ebenbürtige Gegner gezeigt.

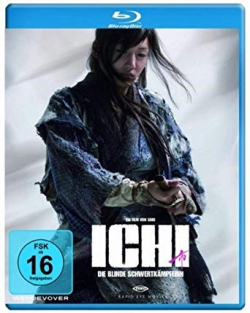

Als letztes fernöstliches Beispiel sei noch der Film "Ichi - Die blinde Schwertkämpferin" (Fumihiko Sori 2009) erwähnt. Zatoichi ist eine feste Größe im asiatischen Martial-Arts-Kino. Zwischen 1962 und 1989 trat die ursprünglich aus der Literatur stammende Figur des blinden Schwertkämpfers in 26 Filmen und knapp über 100 Folgen einer Fernsehserie auf. Ichi wurde dabei stets von ein und demselben Schauspieler verkörpert: Shintarô Katsu. 2003 belebte Takeshi Kitano mit seinem Martial-Arts-Musical "Zatoichi – Der blinde Samurai" die mythische Figur wieder. Die Hauptrolle übernahm der Regisseur selbst.

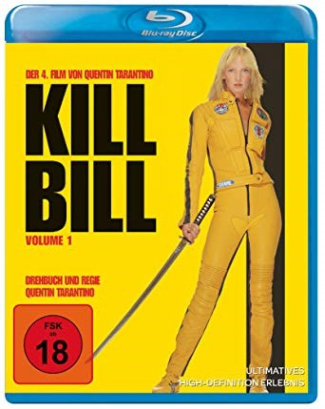

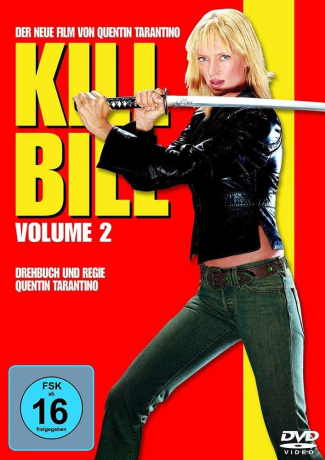

2. Kill Bill (Quentin Tarantino, USA 2003/2004)

Der Schwertmeister Hanzo steckt in einem Dilemma. Er ist ein echter Meister seines Faches, kennt den langen komplizierten Prozess des Schmiedens, bei dem zuvor geschmolzener Stahl hunderte von Malen flachgehämmert und gefaltet wurde. Dann wird harter Stahl um einen Kern aus weichem Stahl gehüllt. Am Ende dieses Prozesses ist die Klinge so hart und scharf, dass sie einen Menschen von der linken Schulter zur rechten Hüfte durchtrennen kann. Das schneidende Geheimnis ist der flexible Kern im Innern des Tötungsinstrumentes. Durch das Zusammenfalten des Stahls werden auf molekularer Ebene außergewöhnliche Verbindungen geschaffen, von denen einige beim abschließenden Polieren des Schwertes als Wolken, Wetterleuchten oder Geister sichtbar werden, parallel verlaufend zur tödlichen Schneide und beim Ziehen des Schwertes im Film auch hörbar gemacht. Traditionellerweise fand das Schmieden eines japanischen Schwertes in einem religiös geprägten Umfeld statt. Der Schmied wurde durch einen Shintopriester gereinigt, und dann wurde ein geweihtes Seil aus Reisstroh (shimenawa) mit heiligem Papier (gohei) daran als Symbol der Reinheit so angebracht, dass es den Schmied umgab.[2] Die Herstellung eines Schwertes ist also ein spiritueller Akt; dennoch ist wohl auch Hanzo immer mehr der Zweck des Schwertes bewusst geworden, nämlich dass es durch Fleisch und Haut schneiden, dass es Leben nehmen sollte. Seine Bestimmung ist der Tod - und Hanzo will aus diesem Kreislauf ausscheiden. Allerdings macht er für Beatrice eine Ausnahme: indem sie Bill tötet, unterbricht sie den Gewaltkreislauf, den der einstige Schüler in Gang gesetzt hat. Dazu aber muss sie noch einige Hindernisse und Menschen (mit dem Schwert) aus dem Weg räumen, eine davon ist O-Ren-Ishii, eine Auftragskillerin in Bills Diensten. Positiv an KILL BILL wird allseits gewertet, dass Frauen hier nicht in der Opferrolle verharren, sondern äußerst wehrhaft sind und die Rolle der blutbefleckten Kriegerin verkörpern. Letztere wussten bereits die Kirchenväter zu schätzen. Eine Frau, die „männliche“ Taten vollbrachte, sei es in Glaubensstärke oder gar Militanz, konnte als Ausnahme unter ihren Geschlechtsgenossinnen höchst positiv gewürdigt werden,[3] und fiel in die eigene Kategorie der virago[4]. Dieses Bild war länger ziemlich verschüttet gewesen, doch auf der Suche nach „starken Frauen“ zu Beginn der 1990’er Jahre wurden auch die biblischen viragines wiederentdeckt; so z.B. Debora und besonders Jael und Judith. Die Aufklärung und in ihrem Gefolge die bürgerliche Geschlechterordnung hatte diese Bilder vergessen lassen, zuvor hingen die Heroinnen in vielen, auch in protestantischen Kirchen. In und seit der Renaissance hatte die virago eine Hoch-Blütezeit in Literatur und Kunst. Allerdings wurde zu allen Zeiten die männlich-bedrohende Frau wieder zu einem vertrauteren Typus der männerbedrohenden Frau umstilisiert, indem das „typisch Weibliche“, die sündig-bedrohliche Sexualität, vorrangig in die Bilder eingetragen wurde.[5] Tarantino steht hier in einer langen Tradition, inzwischen auch der Unterhaltungsmedien. Diese werden seit den 1990’er Jahren verstärkt von Kämpferinnen heimgesucht, die die alten Geschlechterklischees vorgeblich mit ihrer Militanz brechen, bei genauerem Hinsehen aber perpetuieren, indem die Rollen der Kurvenreichen, der Liebenden, der In-die-Zweite-Reihe-Tretenden, der Aufopferungsvollen nun eben der Amazone auf den Leib geschrieben werden. Die aktuellen viragines zu Anfang der 2000’er Jahre hatten indessen mit der „natürlichen Friedfertigkeit der Frau“ üblicherweise auch die Mutterrolle abgestreift. Hier geht Tarantino einen ganz eigenen Weg, und seine Frauen sind weit stärker und autonomer als viele ihrer Vorgängerinnen und Nachfahrinnen im Kino.

Symbolisiert das Schwert im Film zunächst v.a. den japanischen Mann, v.a in Hinblick auf sein männlich-militärisches Ich, sehen wir doch bei Ang Lee und Zhang Yimou, dass dieses bisher nur als Phallussymbol fungierende Werkzeug in den Händen der Frauen zu einem ganz anderen Instrument der Selbstbehauptung wird. Sie sind nicht mehr Dienerinnen - und "dienen" ist die ganz ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Samurai (der ja immer einem Herrn dienen musste) - sondern sie durchschneiden damit eine Tradition, die bis heute in Japan besonders patriarchal geprägt ist. In der letzten Szene von "Kill Bill - Vol 2", gelangt die Ankündigung im Filmtitel "Kill Bill" zu ihrer Erfüllung und die "Schnittmeisterin" vollzieht ihre Rache.

Der Name der Braut in KILL BILL erinnert an eine andere Beatrix, die den Dichter Dante einst in der Divina Commedia durch das Paradies führte in der Divina Commedia, und die einen nun führt durch Himmel und Hölle des Tarantino-Kosmos. Und dieser hebt uns ganz am Ende noch auf eine andere Ebene: Beatrix verlässt mit ihrer Tochter B.B. das Haus des Vaters und verbringt mit ihr die erste Nacht in einem Hotelzimmer. Während B.B. Trickfilme anschaut, sehen wir Beatrix in embryonaler Haltung auf dem Boden im Bad liegen und weinen; das Weinen geht in Lachen über und sie stammelt mehrmals: „Danke!“ Beim vierten, kaum verständlichen Mal könnte es sogar heißen „oh Danke, Gott!“ (58:13) So klingt es wie ein Gebet: Jetzt, wo der ´numinose´ Bill weg ist, wird der Raum frei für andere ´Transzendenzen´. Es ist möglicherweise eine andere Art von Transzendenz als jene aus dem eigenwilligen Gottesbeweis in VOL.1, das Bewusstsein eines Überschusses, ein Wissen darum, dass die Existenz sich letztlich nicht selbst verdankt und das Glück dieses Augenblickes die Immanenz sprengt. Fazit

Beatrix Kiddo führt ihr Schwert zunächst aus Liebe, sie ist das Werkzeug des Auftragskillers Bill, der nach seinem Verrat an ihr zum Feind und Ziel des Schwertes wird. Das Hanzo-Schwert wird extra für ihn geschmiedet, von dem Schwertmeister, der seinem Handwerk eigentlich abgeschworen hat, weil er keinen Menschen mehr töten wollte. - Am Ende wird Bill dann auch tatsächlich mit einem anderen Mittel getötet, das ihm im wahrsten Sinne des Wortes das Herz bricht. Dem Schwert kommt spirituelle Bedeutung zu, wie es in der Übergabe vom Schwertmeister Hanzo an den weiblichen Samurai Beatrix gezeigt wird. Das Schwert wird zunächst von einem Symbol für ´etwas Höheres´, Transzendentes wieder zu einem profanen Werkzeug, das der Rache dient. Doch das bloße Tötungswerkzeug wird wieder aufgeladen, mit ´japanischem Spirit´. Letztlich soll es dazu dienen, den Bösen aus der Welt zu schaffen und die Welt so wieder ins Gleichgewicht zu bringen, aber dazu sind Rituale notwendig. Diese Rituale machen rein immanente Vorgänge - wie etwa Teetrinken oder Blumenstecken in Japan - zu transzendenten Vorgängen, weil sie alltägliche Vorgänge überhöhen und Erlösung in der Feier und dem Bewusstwerden des Augenblickes suchen. EpilogZum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf Schwertkämpferinnen in der filmischen Gegenwart in einigen Spots:

Auch die DC-"Wonder Woman" (Patty Jenkins, USA 2017) wird mit Schwert gezeigt, ebenso "Alita - Battle Angel" von Roberto Rodriguez (USA 2018). „Alita: Battle Angel“ ist die Realverfilmung des gleichnamigen Mangas von Yukito Kishiro. Werfen wir noch einen kurzen Blick in den Westen bzw. ins deutsche Fernsehen: Florence Kasumba, eine deutsche Schauspielerin mit ugandischen Wurzeln, spielte die Kriegerin Ayo in "Black Panther" (Ryan Coogler, USA 2018) - natürlich mit Schwert. Nun spielt sie die Kollegin von Kommissarin Lindholm, Anaïs Schmitz, in einer Tatort-Folge von Franziska Buch ("Das verschwundene Kind", ausgestrahlt am 3.2.19). Vielleicht sind die Kommissarinnen unsere deutschen Kriegerinnen, auch wenn sie eher mit Worten als mit Waffen agieren müssen (was nicht immer klappt). Mit ihnen steht und fällt die Hoffnung, dass, wie Napoleon meinte, am Ende der Geist über das Schwert siegen wird, also das Leben den Tod besiegt (auch wenn man manchmal einfach auch mal zuschlagen muss bei zu viel weißer Arroganz). Anmerkungen[1] Der Bechdel-Test soll dazu dienen, herauszufinden, ob die Frauenrolle im Film diese als Abziehbild oder eigenständige Person zeigt. Der Test offenbart mit drei einfachen Fragen, ob ein Film Frauen ernst nimmt. 1. Kommt in dem Film mehr als eine Frau vor und haben sie einen Namen? 2. Sprechen die Frauen miteinander? 3. Reden die Frauen miteinander über etwas anderes als Männer? Siehe: http://www.sueddeutsche.de/kultur/bechdel-test-in-schwedischen-kinos-frauen-die-mit-frauen-sprechen-1.1813032 [2] Gregory Irvine, The Japanese Sword: The Soul of the Samurai, London 2000; siehe dazu auch Peter Carey, Wrong about Japan. Eine Tokyoreise, Frankfurt/M. 2000, 40ff [3] Unter anderem auch deshalb, weil sie sich der stofflichen „weiblichen“ Seite, unter anderem des Gebärens, enthoben hatte. Vgl. z.B. King, Margaret L.: Frauen in der Renaissance, München 1993, bes. 229. [4] Die virago genießt ähnlich hohes Ansehen wie die andere „Ausnahmefrau“ virgo, die Jungfrau, was die Analogbildung des Worts mit erklärt. Die „Unweiblichkeit“ klingt ebenfalls an, wenn auch grammatikalisch nicht ganz korrekt: vir ago, ich handle [als] Mann. Siehe dazu: Inge Kirsner/Stefanie Schäfer-Bossert, Die Rache ist mein – spricht wer? Quentin Tarantinos KILL BILL, in: Thomas Bohrmann u.a. (Hg.), Handbuch Theologie und populärer Film, Band 3, Paderborn 2012, 291-305 [5] So kann auch Salome ähnlich oft vor Augen gemalt werden, die – biblisch noch namenlos – für ihren Tanz vor der Hofgesellschaft des Herodes auf Anraten ihrer Mutter den Kopf von Johannes dem Täufer fordert und erhält (Mk 6,14-29; Mt 14, 1-12; Lk 9, 7-9). [6] Norbert Elias, Eric Dunning: Sport und Spannung im Prozess der Zivilisation, Frankfurt/M. 2003, 99. Siehe auch: Akira Kurosawa, Ausstellungskatalog Filmmuseum Frankfurt/M. 2003, 55ff. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/120/ik15.htm |

Der US-amerikanische Film von Victor Fleming aus dem Jahr 1948 z.B. zeigt die Jungfrau Jeanne in der Verkörperung durch Ingrid Bergman, die der Rolle etwas von deren lichten Schmelz gibt. Auf dem Filmplakat hat sie fast etwas Androgynes, bedingt durch Rüstung und Schwert, aber auch etwas Kindliches. Durch die hinter ihr wehende ´flügelartige´ Fahne verschmelzen Reinheit, Kindlichkeit und Androgynität zu einer Engelsgestalt.

Der US-amerikanische Film von Victor Fleming aus dem Jahr 1948 z.B. zeigt die Jungfrau Jeanne in der Verkörperung durch Ingrid Bergman, die der Rolle etwas von deren lichten Schmelz gibt. Auf dem Filmplakat hat sie fast etwas Androgynes, bedingt durch Rüstung und Schwert, aber auch etwas Kindliches. Durch die hinter ihr wehende ´flügelartige´ Fahne verschmelzen Reinheit, Kindlichkeit und Androgynität zu einer Engelsgestalt. Die Frage, wer diese französische Nationalheilige jeweils spielen durfte, zeigt, wer gerade der Star im Kino war. Ist sie, wie Leelee Sobieski in "Jeanne d‘Arc - Die Frau des Jahrtausends" von Christian Duguay aus dem Jahr 1999 weniger bekannt, wird ihr zumindest eine Ikone zur Seite gestellt, in diesem Fall Jacqueline Bisset als ihre Mutter.

Die Frage, wer diese französische Nationalheilige jeweils spielen durfte, zeigt, wer gerade der Star im Kino war. Ist sie, wie Leelee Sobieski in "Jeanne d‘Arc - Die Frau des Jahrtausends" von Christian Duguay aus dem Jahr 1999 weniger bekannt, wird ihr zumindest eine Ikone zur Seite gestellt, in diesem Fall Jacqueline Bisset als ihre Mutter.

Sie nimmt eine Tradition auf, die bereits 1957 in der "Heiligen Johanna" von Otto Preminger sichtbar war: Jean Seberg wird zwar nicht als Johanna, dafür aber einige Jahre später als Nouvelle-Vague-Schauspielerin (mit "Außer Atem" von J.L .Godard, 1960) weltberühmt. In ihrer Hand sieht man das Schwert zugleich als Kreuz, damit kommt eine spirituelle Dimension ins Spiel, die dem Schwert im westlichen wie im östlichen Kulturkreis immer schon anhaftet (vgl. die Artussage, in der Excalibur der Name des königlichen Schwertes ist und das Schwert von Lancelot, dem berühmtesten der Artusritter, eine große Rolle spielt).

Sie nimmt eine Tradition auf, die bereits 1957 in der "Heiligen Johanna" von Otto Preminger sichtbar war: Jean Seberg wird zwar nicht als Johanna, dafür aber einige Jahre später als Nouvelle-Vague-Schauspielerin (mit "Außer Atem" von J.L .Godard, 1960) weltberühmt. In ihrer Hand sieht man das Schwert zugleich als Kreuz, damit kommt eine spirituelle Dimension ins Spiel, die dem Schwert im westlichen wie im östlichen Kulturkreis immer schon anhaftet (vgl. die Artussage, in der Excalibur der Name des königlichen Schwertes ist und das Schwert von Lancelot, dem berühmtesten der Artusritter, eine große Rolle spielt). Als Actionheldin wird die Jungfrau von Orléans schließlich von Milla Jovovich in Luc Bessons Film von 1999 gezeigt, was auch dem Wandel des Frauenbildes in diesen Jahren entspricht (siehe "Matrix" und schon viel früher: Die Alien-Saga). Sie benutzt das Schwert tatsächlich als Waffe, es ist kein Symbol mehr, das zwischen Gut und Böse, Reinheit und Sünde scheidet.

Als Actionheldin wird die Jungfrau von Orléans schließlich von Milla Jovovich in Luc Bessons Film von 1999 gezeigt, was auch dem Wandel des Frauenbildes in diesen Jahren entspricht (siehe "Matrix" und schon viel früher: Die Alien-Saga). Sie benutzt das Schwert tatsächlich als Waffe, es ist kein Symbol mehr, das zwischen Gut und Böse, Reinheit und Sünde scheidet. Zahlreiche kämpfende und rebellierende Frauen werden in ihren Ländern als Ebenbilder von Jeanne erachtet. Die Manga-Heldin Kamikaze kaitou Jeanne soll die Reinkarnation von Jeanne d'Arc sein.

Zahlreiche kämpfende und rebellierende Frauen werden in ihren Ländern als Ebenbilder von Jeanne erachtet. Die Manga-Heldin Kamikaze kaitou Jeanne soll die Reinkarnation von Jeanne d'Arc sein. Die spirituelle Dimension des Schwertes und die Frau als Actionheldin kommen in japanischen Filmen etwa zur selben Zeit zusammen - ein exemplarisches Beispiel dafür ist Michelle Yeoh in "Tiger and Dragon" von Ang Lee aus dem Jahr 2000.

Die spirituelle Dimension des Schwertes und die Frau als Actionheldin kommen in japanischen Filmen etwa zur selben Zeit zusammen - ein exemplarisches Beispiel dafür ist Michelle Yeoh in "Tiger and Dragon" von Ang Lee aus dem Jahr 2000. Zhang Ziyi, die in "Tiger and Dragon" hinter der Maske der Diebin steckt, darf noch einmal die Schwertkämpferin sein, nämlich in Zhang Yimous Film "House of the Flying Daggers" aus dem Jahr 2004.

Zhang Ziyi, die in "Tiger and Dragon" hinter der Maske der Diebin steckt, darf noch einmal die Schwertkämpferin sein, nämlich in Zhang Yimous Film "House of the Flying Daggers" aus dem Jahr 2004. Die neueste Adaption des Stoffes, Fumihiko Soris „Ichi – Die blinde Schwertkämpferin“, ringt der Serie nun einen neuen Aspekt ab: Erstmals ist der blinde Schwertkämpfer eine Frau.

Die neueste Adaption des Stoffes, Fumihiko Soris „Ichi – Die blinde Schwertkämpferin“, ringt der Serie nun einen neuen Aspekt ab: Erstmals ist der blinde Schwertkämpfer eine Frau. Die Heldin der beiden "Kill Bill"-Filme, Beatrix Kiddo, verschafft sich in Teil eins des Films von Quentin Tarantino ein Samurai-Schwert, um ihren einstigen Liebhaber zu töten, welcher sie aus Eifersucht (scheinbar) ermordet hat. Erwacht aus ihrem Koma, führt der erste Weg sie zu Schwertmeister Hanzo. Dieser allerdings hat dem tödlichen Handwerk abgeschworen, doch Beatrix versucht, ihn zu überreden, ihr ein Schwert zu überlassen.

Die Heldin der beiden "Kill Bill"-Filme, Beatrix Kiddo, verschafft sich in Teil eins des Films von Quentin Tarantino ein Samurai-Schwert, um ihren einstigen Liebhaber zu töten, welcher sie aus Eifersucht (scheinbar) ermordet hat. Erwacht aus ihrem Koma, führt der erste Weg sie zu Schwertmeister Hanzo. Dieser allerdings hat dem tödlichen Handwerk abgeschworen, doch Beatrix versucht, ihn zu überreden, ihr ein Schwert zu überlassen. Der Film erfüllt eine ähnliche mimetische Funktion wie der Sport. In Studien über die Funktion des Sports fasst Norbert Elias die Selbstkontrolle als menschliche Universalie, die Beherrschung von Impulsen als Natur des Menschen auf, deren Formen allerdings historisch variabel sind. Sport sei die moderne Form des kontrollierten und gewaltlosen mimetischen Kampfes, der eine mimetische Erregung erlaubt, die man genießen könne - gerade auch wegen seiner befreienden, kathartischen Wirkung.

Der Film erfüllt eine ähnliche mimetische Funktion wie der Sport. In Studien über die Funktion des Sports fasst Norbert Elias die Selbstkontrolle als menschliche Universalie, die Beherrschung von Impulsen als Natur des Menschen auf, deren Formen allerdings historisch variabel sind. Sport sei die moderne Form des kontrollierten und gewaltlosen mimetischen Kampfes, der eine mimetische Erregung erlaubt, die man genießen könne - gerade auch wegen seiner befreienden, kathartischen Wirkung. Erst jetzt erfahren wir auch den Namen der bis dahin nur "Die Braut" genannten: Beatrix, d.h. die Glücksbringerin. Glücklich werden konnte er, Bill, mit ihr nicht, aber immerhin bringt Beatrix ihrem Beinahe-Mörder, Exgeliebten und Vater ihrer Tochter einen Tod, der für ihn ein (wenn auch zweifelhaftes) Glück ist: Er darf im Kampf sterben, gar an der geheimnisumwitterten „Fünf-Punkte-Pressur-Herzexplosions-Technik“, und also im Samurai-Krieger-Glück des ehrenvollen Todes.

Erst jetzt erfahren wir auch den Namen der bis dahin nur "Die Braut" genannten: Beatrix, d.h. die Glücksbringerin. Glücklich werden konnte er, Bill, mit ihr nicht, aber immerhin bringt Beatrix ihrem Beinahe-Mörder, Exgeliebten und Vater ihrer Tochter einen Tod, der für ihn ein (wenn auch zweifelhaftes) Glück ist: Er darf im Kampf sterben, gar an der geheimnisumwitterten „Fünf-Punkte-Pressur-Herzexplosions-Technik“, und also im Samurai-Krieger-Glück des ehrenvollen Todes. Das eigentliche Schwert der Jeanne d´Arc ist der Glaube, ist ihre Berufung, die sie ungeahnte Kräfte entfalten lässt. Das Schwert ist lediglich Symbol für ihre Waffe, nämlich die unbedingte Überzeugung, Gott sei auf ihrer, nämlich Frankreichs, Seite.

Das eigentliche Schwert der Jeanne d´Arc ist der Glaube, ist ihre Berufung, die sie ungeahnte Kräfte entfalten lässt. Das Schwert ist lediglich Symbol für ihre Waffe, nämlich die unbedingte Überzeugung, Gott sei auf ihrer, nämlich Frankreichs, Seite.