Lor-K oder: Über unseren Umgang mit der Welt

Karin Wendt

Wenn es um die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur geht, neigt unser Denken dazu, zwischen beiden so zu trennen, dass sich eine klare Hierarchie ergibt: um uns die Erde untertan zu machen (Ausbeutung), um uns der Abhängigkeit zu entreißen (Befreiung), um über das Andere herrschen zu dürfen (Neuschöpfung). Obwohl menschliche Reflexion diese falsche Dichotomie von Anfang an bearbeitet und immer wieder neu herausgearbeitet hat, bleibt die Erfahrung der Asymmetrie ein Geheimnis, in gewisser Weise das Geheimnis unseres Lebens. Um unser Verhältnis zur Natur, auch zu unserer eigenen, zu bedenken, müssen wir diesem innerem Gefälle nachgehen, es nicht als äußerlichen Bezug, sondern als innere Beziehung zur Welt wahrnehmen – das wird nicht zuletzt mit der zunehmenden Einebnung der Grenzen zwischen Mensch und Maschine immer klarer. Besonders in der jungen Kunstszene kann man ein neues Interesse an einer intensiven Beschäftigung mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beobachten, das in gewisser Weise desillusionierter Übergänge und Übergängiges bearbeitet; wie das Chicagoer Künstlerduo Adam Rose und April Lynn von Antibody Corporation, die in teils beklemmenden Performances die Grenzen menschlicher Klänge und Bewegungen ausloten, oder wie die Performance No Matter How I Wanted To (2018) der in Leipzig arbeitenden Künstlerin Beate Körner. Auch im Bereich der Objektkunst gibt es hochinteressante, höchst irritierende Material- bzw. Körperstudien im Grenzbereich von natürlicher und künstlicher Natur, z. B. die auf der Berlin Art Fair zu sehende Arbeit One Million (2019) von Anja Heymann.

Der Philosoph Baruch de Spinoza hat vor gut 300 Jahren eine Ethik geschrieben, die das Verhältnis von Mensch und Natur noch klassisch als Frage nach dem Verhältnis von Materie und Geist bzw. von Körper und Seele entfaltet. Beide denkt er jedoch nicht als fundamental gegensätzlich, sondern als Ausgang ein und derselben Wirklichkeit, Spinoza sagt „Gott“. Wegweisend war seine Beschreibung, insofern er beide in einem untrennbaren Wechselverhältnis begreift, und zwar der Sache und der Erkenntnis nach. Spinoza zufolge sind

Der Philosoph Baruch de Spinoza hat vor gut 300 Jahren eine Ethik geschrieben, die das Verhältnis von Mensch und Natur noch klassisch als Frage nach dem Verhältnis von Materie und Geist bzw. von Körper und Seele entfaltet. Beide denkt er jedoch nicht als fundamental gegensätzlich, sondern als Ausgang ein und derselben Wirklichkeit, Spinoza sagt „Gott“. Wegweisend war seine Beschreibung, insofern er beide in einem untrennbaren Wechselverhältnis begreift, und zwar der Sache und der Erkenntnis nach. Spinoza zufolge sind

„Seele und Körper ein und das selbe Ding […], das bald unter dem Attribut des Denkens, bald unter dem Attribut der Ausdehnung begriffen wird. Daher kommt es, dass die Ordnung oder Verknüpfung der Dinge einerlei ist, ob man die Natur unter diesem oder jenem Attribut begreift, und folglich auch, dass die Ordnungen und Handlungen der Leidenschaften unseres Körpers der Natur nach zugleich ist mit der Ordnung der Handlungen und Leidenschaften der Seele.“[1]

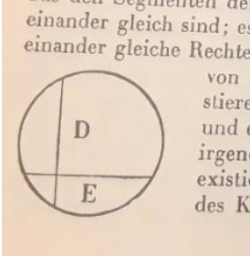

Zur Illustration seiner Gedanken bedient sich Spinoza der Geometrie: „Ich werde deshalb von der Natur und den Kräften der Affekte und von der Macht der Seele über sie nach der selben Methode handeln, wie ich in den vorangehenden Teilen von Gott und der Seele gehandelt habe, und ich werde die menschlichen Handlungen und Triebe ebenso betrachten, als wenn die Untersuchung es mit Linien, Flächen und Körpern zu tun hätte.“ (S. 109)

Zur Illustration seiner Gedanken bedient sich Spinoza der Geometrie: „Ich werde deshalb von der Natur und den Kräften der Affekte und von der Macht der Seele über sie nach der selben Methode handeln, wie ich in den vorangehenden Teilen von Gott und der Seele gehandelt habe, und ich werde die menschlichen Handlungen und Triebe ebenso betrachten, als wenn die Untersuchung es mit Linien, Flächen und Körpern zu tun hätte.“ (S. 109)

Im zweiten Teil „Von der Natur und dem Ursprung der Seele" zeichnet Spinoza das Bild eines Kreises, der für die Wirklichkeit als solche steht. (S. 56) Wird dieser Kreis nun von sich kreuzenden Geraden, von kontingenter Wirklichkeit also, durchschnitten, erklärt Spinoza, so bilden diese jeweils Segmente aus, deren Rechtecke gleich sind. Es entstehen also Flächenentsprechungen, die nur in Relation zum Kreis gegeben sind. Sie sind der Möglichkeit nach unendlich vielzählig und unendlich vielgestaltig, der Wirklichkeit nach aber kontingent.

In ähnlicher Weise haben Künstler wie Piet Mondrian oder Kasimir Malewitsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Bildfeld als Kraftfeld begriffen, das durch konkrete Formen – Linien, Kreise und Rechtecke –, unser differenzierendes Sehen aktiviert. Die Ethik der Form liegt in der Anerkenntnis dieser unendlich relational verfassten Wirklichkeit. Es ist die Wahrnehmung einer von Kräften durchzogenen Wirklichkeit, in der sich Schnittmengen, Knotenpunkte, Ausschnitte und Spiegelungen ergeben, in der sich mithin über eine unendliche Vektorenvielfalt in einem umgrenzten Feld eine konkrete, relationale Dynamik ausbildet.

In ähnlicher Weise haben Künstler wie Piet Mondrian oder Kasimir Malewitsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Bildfeld als Kraftfeld begriffen, das durch konkrete Formen – Linien, Kreise und Rechtecke –, unser differenzierendes Sehen aktiviert. Die Ethik der Form liegt in der Anerkenntnis dieser unendlich relational verfassten Wirklichkeit. Es ist die Wahrnehmung einer von Kräften durchzogenen Wirklichkeit, in der sich Schnittmengen, Knotenpunkte, Ausschnitte und Spiegelungen ergeben, in der sich mithin über eine unendliche Vektorenvielfalt in einem umgrenzten Feld eine konkrete, relationale Dynamik ausbildet.

Wie bei Spinoza geht es nicht um eine Nivellierung oder Idealisierung des Unterschieds zwischen Körper und Seele, zwischen Geist und Materie – die Erfahrung ihrer Asymmetrie bleibt das Signum menschlichen Lebens –, sondern um Parallelen zwischen dem, was sich körperlich und was sich gedanklich bzw. seelisch abspielt, um Entsprechungen unserer beiden Weisen zu leben, die sich für uns in der Anschauung, man könnte auch sagen der Form der Erfahrung nach, unterscheiden. Denn darum geht es wirklich: wie ernst nehmen wir diese – unsere – Wirklichkeit als ganze, und wie weit sind wir bereit, nichts davon abzuspalten.

Nicht zufällig ist Spinozas praktische Philosophie zu einer der Referenzen moderner, speziell poststrukturalistischer Philosophie geworden.[2] Sie greift Spinozas Gedanken der unhintergehbaren Abhängigkeit von Körper und Seele, der radikalen Immanenz von Erkenntnis, auf, indem sie zeigt, dass es für unser Sprechen und Urteilen über die Welt keinen Anfangs- oder Endpunkt gibt, von dem aus eine Interpretation der Welt gelingt.

Um zu begreifen, dass alles Gedachte fragmentarisch und jeder Diskurs perspektivisch ist, weil das Denken keinen „Punkt macht", sondern „Linien zieht", führen der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychoanalytiker Félix Guattari in den 70er Jahren den Begriff des Rhizoms ein.[3] Zur Biologie des Rhizoms schreibt das Lexikon der Wikipedia: „Das Rhizom ist eine unterirdische, horizontal wachsende Sprossachse, die von vielen krautigen Pflanzen ausgebildet wird. Es weist typische Merkmale des Sprosssystems, jedoch keine Wurzelmerkmale auf. Es bildet kurze, verdickte Internodien, Blattnarben und eine mit dem Spross identische Leitbündelanordnung.“[4] Anders als im Modell des Baums, das Erkenntniswege als vertikale Höherentwicklung von der Wurzel in die Krone beschreibt – „ein trauriges Bild des Denkens"[5] – wächst und wuchert ein Rhizom horizontal in den Raum. Es kennt „keine genetische Achse oder Tiefenstrukturen“ und lässt sich „weder auf das Eine noch auf das Viele zurückführen“ (S. 34). „Ein Rhizom", schreiben Deleuze/Guattari, „kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden; … Jedes Rhizom enthält Segmentierungslinien, nach denen es geschichtet ist, territorialisiert, organisiert, bezeichnet, zugeordnet etc.; aber auch Deterritorialisierungslinien, auf denen es unaufhaltsam flieht.“ (S. 16)

Um zu begreifen, dass alles Gedachte fragmentarisch und jeder Diskurs perspektivisch ist, weil das Denken keinen „Punkt macht", sondern „Linien zieht", führen der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychoanalytiker Félix Guattari in den 70er Jahren den Begriff des Rhizoms ein.[3] Zur Biologie des Rhizoms schreibt das Lexikon der Wikipedia: „Das Rhizom ist eine unterirdische, horizontal wachsende Sprossachse, die von vielen krautigen Pflanzen ausgebildet wird. Es weist typische Merkmale des Sprosssystems, jedoch keine Wurzelmerkmale auf. Es bildet kurze, verdickte Internodien, Blattnarben und eine mit dem Spross identische Leitbündelanordnung.“[4] Anders als im Modell des Baums, das Erkenntniswege als vertikale Höherentwicklung von der Wurzel in die Krone beschreibt – „ein trauriges Bild des Denkens"[5] – wächst und wuchert ein Rhizom horizontal in den Raum. Es kennt „keine genetische Achse oder Tiefenstrukturen“ und lässt sich „weder auf das Eine noch auf das Viele zurückführen“ (S. 34). „Ein Rhizom", schreiben Deleuze/Guattari, „kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden; … Jedes Rhizom enthält Segmentierungslinien, nach denen es geschichtet ist, territorialisiert, organisiert, bezeichnet, zugeordnet etc.; aber auch Deterritorialisierungslinien, auf denen es unaufhaltsam flieht.“ (S. 16)

Anstatt uns diese Verästelungen und Verflechtungen unseres Denkens anzuschauen, sehen wir meist nur die Hauptwege, um wie Google die kürzeste Strecke zum vermeintlichen Zentrum zu ermitteln, oder vermuten Kausalitäten, bei denen der Schuldige schon vorab feststeht. In rhizomatischer Logik geht es aber nicht um den Mittelweg und es geht auch nicht um den wahren Weg. Rhizomatisch zu denken, bedeutet aber auch nicht, möglichst Vieles geschickt zu verknüpfen, so dass die eigene Überzeugung, das eigene Vor-Urteil durch einen kleinen unterhaltsamen Umweg, durch scheinbare Komplexität, umso wirkungsvoller zur Geltung kommt. Und es bedeutet zuletzt nicht, alles so zu relativieren, dass die Dinge kein Gewicht mehr haben – dieser reaktionäre Vorwurf des anything goes scheint das einzige, was heute im kollektiven Gedächtnis vom postmodernen Denken hängengeblieben ist. Es kann vielmehr ein Versuch sein, ein Angebot, den feinen Linien zu folgen, um vielleicht Erkenntnisse zu gewinnen, die abseits des Mainstream liegen; um Zusammenhänge und Verwerfungen wahrzunehmen, die andere Muster zeigen.

Vielleicht sind es zuletzt nur Kunstwerke, die das Rhizomatische der Wirklichkeit offen zu legen vermögen, die die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen vergegenwärtigen, die den Linien folgen, an denen das Territorium eines Diskurses aufbricht, ausfranst und „flieht“. Sie führen vor Augen, was in anderen Kontexten ausgeschlossen bleibt, was ansonsten in nicht mehr sichtbarer Entfernung liegt. Umso gewichtiger sind ihre Argumente, wenn es darum geht, etwas von unserer Welt zu verstehen. In diesem Sinne möchte ich nachfolgend die Arbeiten einer Künstlerin vorstellen, die den Haupt- und Nebenwegen unseres Umgangs mit der Welt konkret nachgeht und dabei die Umwelt selbst zur Sprache kommen lässt.

The Urban Artist Lor-K

The Urban Artist Lor-K

Hinter dem Kunst-Namen Lor-K steht eine Künstlerin, die in Paris lebt und arbeitet. Ihre Arbeiten signiert sie mit dem Logo aus den Buchstaben ihres Namens in der Art eines Branding. Im Internet verrät sie darüber hinaus nur, dass sie 1987 geboren ist und Mitglied einer Gruppe von KünstlerInnen, die unter dem Label N.A.U., Nouvel Art Urbaine, firmieren. In ihren Videos sieht man die Künstlerin bei der Arbeit, die sie auch durch Texte erklärt und kommentiert. Ihre Kunst ist von einer Intellektualität, wie sie vor allem die französische Moderne auszeichnet: komplex, sinnlich, hoch politisch. Ihre Kunstwerke sind subjektive Interpretationen der Welt, in denen Theorie und Praxis so verwoben sind, dass beides verwandelt erscheint und das eine das andere erschließt. Ihre Arbeiten entstehen auf der Straße aus und mit dem, was sie auf der Straße findet: Sperrmüll, den sie „ausgestattet mit Messer, Säge und Sprühdosen“ durch ihre künstlerische Aneignung verwandelt[6] – und damit unsere Sicht darauf verändert.

Was wir verbrauchen

Eines ihrer ersten Projekte aus dem Jahr 2011 trägt den Titel Consomas. Ausrangierte oder einfach auf der Straße zurückgelassene Gegenstände werden mit Verpackungsresten „garniert“ und einheitlich mit einer leuchtenden Farbe besprüht. So entstehen aus einem Kühlschrank, einer Waschmaschine oder einem Einkaufswagen moderne Skulpturen. Durch die intensive Farbigkeit wird man der Künstlichkeit unserer modernen Lebensmittel gewahr, die uns die Werbung in vermeintlich unbegrenzter Fülle verheißt. Wie ein greller Farbfleck heben sich Objekte vom grauen Beton ab und bilden eine Szenerie, die unser konsumatorisches Verhältnis zur Welt aufzeigt und zugleich negiert bzw. aufhebt. Die künstlerische Aufwertung macht den Prozess permanenter Entwertung sichtbar.

Im Interview[7] sagt Lor-K zu ihrer Intention, sie wolle weggeworfene, übriggebliebene, aufgegebene Gegenstände mit all dem, was sie damit konkret und zeichenhaft vor Ort evozieren, als „Material“ benutzen („comme matière première“), nicht nur als Unterstützung, sondern als „Vektorpfeil“ („pas seulement comme support, mais comme vecteur“). Sie wolle „die Flugbahn ändern", („changer le trajectoire“), indem ihre Skulpturen eine neue, ungewöhnliche, eine vergängliche Sicht der Dinge vorschlagen.

Diese Form der „Verklärung des Gewöhnlichen" (A.C. Danto) ist in der Gegenwartskunst ein vertrauter Gestus. Er entfunktionalisiert die Dinge, um sie für sich selbst zur Geltung zu bringen. Lor-K dekontextualisiert die Gegenstände jedoch nicht so wie Duchamp, indem sie sie in den Kunstkontext – den Ausstellungsraum – holt. Ihre Form der Aneignung ist eine andere: sie macht aus ihnen auf der Straße am Ort ihres Funds Kunstwerke. Es ist so eher eine Art parasitäre Kunst im Raum der Straße. Die soziale Sprengkraft der Arbeit liegt, wenn man so will, in der zeichenhaften Aufwertung der Straße. Die künstlerische Verwandlung bewirkt, dass sich die Gegenstände in situ mit dem „Ort“ aufladen und an den Ort ausstrahlen: wir verstehen, dass etwas für uns im alltäglichen Umgang nur so lange existent ist, wie es der Befriedigung unserer Bedürfnisse dient, im Namen einer Zivilisation, die wir auf Kosten einer aus dem Gleichgewicht geratenen Welt ungerührt vorantreiben. Die Arbeit befragt damit auch die Grenzen ästhetischer Erfahrung. Nehmen wir die Welt nur in getrennten Welten wahr? Kann der Diskurs des Ästhetischen, die Anerkenntnis von Singularitäten, auf der Straße ankommen? Und ist umgekehrt die Straße in der Kunst angekommen? Oder ist beides immer schon vom Kunstbetrieb eingehegt?

Märtyrium

In einer zweiten Serie mit dem Titel Objeticide (2012) behandelt die Künstlerin Gegenstände als Lebewesen und inszeniert ihren Tod, genauer: ihre Ermordung. Sie zeigt, was es heißt, wenn wir nicht nur unser Sprechen wörtlich nehmen: Sie „schlachtet" die Gegenstände „aus“, so dass ihre „Organe“ hervortreten, und lässt sie „ausbluten". Wenn die Dinge lebendig sind, können sie auch sterben. So enthüllt sie, was eine Verwertungslogik in letzter Konsequenz bedeutet. Sie vollzieht einen „symbolischen Tod", um uns die Körperlichkeit der Dinge in Zeiten ihres medialen Verschwindens zu vergegenwärtigen. Anders als in Consomas ist dies eine eher literarische Herangehensweise. Sie selbst spricht bei ihrem Verfahren von „retranskription“, einer Abschrift also.

Vielleicht kommt man der Arbeit näher, wenn man darin eine Lektüre und die aus ihr resultierende Lesart, eine Interpretation also, erkennt. Lor-K zeigt uns, was sie in den Dingen liest, was sie an ihnen und durch sie von der Welt wahrnimmt. Und daraus formt sie eine zweite Wirklichkeit, die der Kunst. In ihr spiegelt sich das, was wir den Dingen antun. Lor-K’s Herangehensweise ist aber auch die einer Malerin, sie malt den Tod, um ihn im Bild festzuhalten. So sind diese Arbeiten künstlerisch vielleicht auch Bildern verwandt, wie sie Lovis Corinth gemalt hat, der unseren begierigen, neugierigen Blick auffängt, um ihn direkt ins Schlachthaus der Welt zu richten.

Vielleicht kommt man der Arbeit näher, wenn man darin eine Lektüre und die aus ihr resultierende Lesart, eine Interpretation also, erkennt. Lor-K zeigt uns, was sie in den Dingen liest, was sie an ihnen und durch sie von der Welt wahrnimmt. Und daraus formt sie eine zweite Wirklichkeit, die der Kunst. In ihr spiegelt sich das, was wir den Dingen antun. Lor-K’s Herangehensweise ist aber auch die einer Malerin, sie malt den Tod, um ihn im Bild festzuhalten. So sind diese Arbeiten künstlerisch vielleicht auch Bildern verwandt, wie sie Lovis Corinth gemalt hat, der unseren begierigen, neugierigen Blick auffängt, um ihn direkt ins Schlachthaus der Welt zu richten.

Zwischen Himmel und Erde

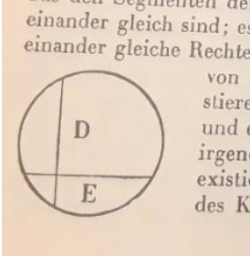

Wenn man Consomas als bildhauerische Intervention im öffentlichen Raum und Objeticide als literarisches Projekt begreift, könnte man Divinité Urbaine (2014) ein poetisches Projekt nennen. Lor-K geht hier der kulturellen Semantik von „Wolken“ nach. In dieser Arbeit, deren Entwicklung im Blog „Tour de France en 30 jours" festgehalten wird, wird nicht mehr das einzelne Objekt transformiert, sondern mehrere Dinge werden zu einem „sperrigen Ganzen“ angehäuft; dieser Haufen wird dann einheitlich weiß lackiert und mittels Polyethan-Schaum zu einem wolkenartigen Agglomerat verdichtet. So entstehen im Verlauf eines Monats im Großraum Paris „22 aseptische Wolkengebiete“; in der größten Region entsteht eine „Riesen-Wolke" (Lor-K).

Der flüchtige Charakter von Wolken war für Künstler und Denkende seit jeher Bild und Projektionsfläche für Gedanken und Träume, für die (trügerische) Einbildungskraft und das (fliehende) Denken selbst.[8] Lange galten Wolken als zu unbestimmt, um sie unterscheiden zu können. „Vor Beginn des 19. Jahrhunderts nahm man an, Wolken seien zu vielgestaltig, komplex und vor allem kurzlebig, um sie begrifflich zu kategorisieren. Es war nicht üblich, ihnen Bezeichnungen zuzuweisen; man begnügte sich vielmehr, die Wolken rein subjektiv anhand von Form und Farbgebung zu beschreiben.“[9]

Leonardo da Vinci sah in ihnen eine gute Schule der Wahrnehmung, William Turner und die nachfolgenden Impressionisten studierten Wolken als Gegenstand von Malerei, und auch Gegenwartskünstler wie Gotthard Graubner oder Gerhard Richter beschäftigten sich mit ihrer Ästhetik.

Leonardo da Vinci sah in ihnen eine gute Schule der Wahrnehmung, William Turner und die nachfolgenden Impressionisten studierten Wolken als Gegenstand von Malerei, und auch Gegenwartskünstler wie Gotthard Graubner oder Gerhard Richter beschäftigten sich mit ihrer Ästhetik.

Auch für die Künstlerin Lor-K sind Wolken als Grenzphänomen, als Sinnbild der Trennung und Verbindung von Himmel und Erde, interessant. Das „Leben" einer Wolke, so Lor-K, besteht darin, Gestalt anzunehmen, wieder zu verschwinden, um anderenorts in anderer Gestalt neu zu entstehen. Die Wolke ist für sie eine „große Frage seit Anbeginn der Zeit“, sie evoziere Begriffe wie das „Göttliche", die „Reise“ oder „(Realitäts-)Flucht". Sie wecke unsere Einbildungskraft, sie bilde eine Grenze zwischen uns und dem Himmel und habe doch den „Reiz des Universellen". Sie lasse an die Zeit denken, die vergeht, an Ortswechsel und Erneuerung.

Ihre künstlichen Wolken aus Konsumschrott und PU-Schaum, die zu Boden gefallenen Wolkenhaufen, stehen nun aber zugleich für die andere Seite dieser Projektion, für die Manipulierbarkeit und Korrumpierbarkeit unserer Einbildungskraft, die aus Sicht der Künstlerin vom Wunsch nach Besitz und immer mehr Konsum fehlgeleitet wird. So sehen wir als Passanten in Divinité Urbaine zu Materie geronnene Bilder unserer „materialistischen Träume" und werden, so Lor-K, „konfrontiert mit den Träumen von einem Leben …“.

Ethik und Ästhetik

2014 entsteht die Serie der Natures Mortes. Aus dem, was auf den Pariser Märkten an Obst und Gemüse weggeworfen wird, obwohl es noch genießbar ist und gut aussieht, formt Lor-K Stillleben in der Art altniederländischer Genrekunst, die sie auf dem Bürgersteig platziert. Die filmische Dokumentation der Reaktionen von Passanten gehört in gewisser Konsequenz noch zur eigentlichen Arbeit. In einem Video sieht man vier typische Reaktionen, die eine mögliche Haltung gegenüber dem Kunstwerk sichtbar machen. In jeder kann man sich im Prinzip auch selbst wiedererkennen: ein neugieriges Kind entdeckt die kleinen Arrangements und läuft fasziniert darauf zu. Die Mutter ist irritiert und zieht ihr Kind ungehalten zurück, man weiß ja nie … Eine junge Frau nähert sich, hält inne und versenkt sich für eine Weile in die Betrachtung. Ein Mann geht vorbei, dann kehrt er wieder und sammelt die Lebensmittel in einen Karton ein.

Wer verhält sich richtig? Welche Reaktion ist angemessen? Welches Verhalten ist moralisch? Wer hat die Arbeit verstanden? Um welche Sensibilitäten geht es? Und was bleibt, nachdem das Bild zerstört ist? Lor-K würde vielleicht sagen: die Erfahrungen, die gemacht wurden.

Die Intervention stellt zunächst eine Exemplifikation des in der modernen Kunst zentralen Widerstreits von Ethik und Ästhetik in den Raum. Das ist natürlich nicht neu. Es gibt weitaus radikalere Beispiele, die Spannung auszuloten – man denke an Aktionen von Flatz – vielleicht auch avanciertere Weisen, den Widerstreit zur Erfahrung zu bringen. Ich sehe eine Qualität der Arbeit von Lor-K jedoch darin, dass sie den Zwiespalt auf eine elementare, sehr alltägliche Situation zurückführt, auf das Bedürfnis nach Nahrung und Schönheit. Dabei findet sie in zweierlei Hinsicht ein menschliches Maß: sie inszeniert das klassische Stillleben als frühe Form der säkularen Alltagsmeditation, und sie erweist neuen gesellschaftlichen Formaten für einen sensibleren Umgang mit Lebensmitteln wie foodsharing oder feeding the 5000 ihre künstlerische Referenz.

Die Intervention stellt zunächst eine Exemplifikation des in der modernen Kunst zentralen Widerstreits von Ethik und Ästhetik in den Raum. Das ist natürlich nicht neu. Es gibt weitaus radikalere Beispiele, die Spannung auszuloten – man denke an Aktionen von Flatz – vielleicht auch avanciertere Weisen, den Widerstreit zur Erfahrung zu bringen. Ich sehe eine Qualität der Arbeit von Lor-K jedoch darin, dass sie den Zwiespalt auf eine elementare, sehr alltägliche Situation zurückführt, auf das Bedürfnis nach Nahrung und Schönheit. Dabei findet sie in zweierlei Hinsicht ein menschliches Maß: sie inszeniert das klassische Stillleben als frühe Form der säkularen Alltagsmeditation, und sie erweist neuen gesellschaftlichen Formaten für einen sensibleren Umgang mit Lebensmitteln wie foodsharing oder feeding the 5000 ihre künstlerische Referenz.

Zerstörung und Widerstand

Für das Projekt Le Grand Pari (2015) sucht Lor-K an drei verschiedenen Orten im Großraum Paris Wohnbauten, die sich im Abriss befinden. Hintergrund ihrer Recherche ist das groß angelegte staatliche Projekt „Grand Paris", bei dem der Stadtraum Paris und die Peripherie in den kommenden Jahrzehnten durch neue Straßen und Infrastrukturen sowie großflächigen Abriss und Neubauten zu einem Gebiet zusammengeführt werden sollen.

„Grand Paris (französisch; deutsch: Groß-Paris) ist ein Projekt zur Reform der Struktur des Ballungsraums Paris, der sich neben der Stadt Paris über sieben weitere Départements und zahlreiche Gemeinden erstreckt. Die Reform soll ‚die Lebenswelt der Einwohner verbessern, die territorialen Ungleichheiten korrigieren und eine nachhaltige Stadt schaffen‘ … Ziel ist es, da die Kernstadt nicht mehr nur alleine hinsichtlich ihrer Funktionen gesehen werden kann, da der Bevölkerungsschwerpunkt und auch ein Großteil der Arbeitsplätze und viele öffentliche Einrichtungen in der stark verstädterten Vorstadt liegen, einen verbundenen Großraum, ähnlich Greater London zu schaffen, um auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.“[10]

„Grand Paris (französisch; deutsch: Groß-Paris) ist ein Projekt zur Reform der Struktur des Ballungsraums Paris, der sich neben der Stadt Paris über sieben weitere Départements und zahlreiche Gemeinden erstreckt. Die Reform soll ‚die Lebenswelt der Einwohner verbessern, die territorialen Ungleichheiten korrigieren und eine nachhaltige Stadt schaffen‘ … Ziel ist es, da die Kernstadt nicht mehr nur alleine hinsichtlich ihrer Funktionen gesehen werden kann, da der Bevölkerungsschwerpunkt und auch ein Großteil der Arbeitsplätze und viele öffentliche Einrichtungen in der stark verstädterten Vorstadt liegen, einen verbundenen Großraum, ähnlich Greater London zu schaffen, um auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.“[10]

Johannes Simon und Axel Rühle beschreiben in einem Artikel für den Kulturteil der Süddeutsche Zeitung sehr anschaulich, worin die Herausforderung und noch mehr die gesellschaftlichen Risiken einer solchen urbanen Transformation vom Reißbrett aus liegen.[11] Die Künstlerin Lor-K findet zunächst einen ironischen Kommentar, indem sie das Wort „Paris“ durch das Wort „Pari“ ersetzt. Es bedeutet „Wette, Wagnis“, „faire pari" heißt soviel wie „ein Wagnis eingehen, eine schwierige Aufgabe übernehmen“ – Ausgang offen.

Lor-K nimmt sich für ihr Projekt nun jeweils eine konkrete Abrisssituation vor und setzt sie in Szene: sie entfernt Fahrzeuge und Baugerät, so dass die Szene „stillgelegt" erscheint und auch menschenleer. Abschließend hisst sie hoch oben auf dem Gebäude eine weiße Flagge. Von dieser Situation macht sie ein Foto. Aufgebrochene Wände geben den Blick frei in das Innenleben des Gebäudes. Wie in einer Puppenstube erkennt man Tapetenreste, Waschinstallationen, zurückgelassene Einrichtungsgegenstände – neugierig nach Einzelheiten formt unsere Fantasie ein intimes Bild der ehemaligen Bewohner und ihres Lebens. Und die weiße Flagge?

Die weiße Flagge, auch Parlamentärflagge genannt, „ist eine einfarbig weiße Flagge, die den Parlamentär als solchen kennzeichnet und die Kombattanten zur Wahrung seiner völkerrechtlich garantierten Unverletzlichkeit verpflichtet. Sie gehört zu den Schutzzeichen des Kriegsvölkerrechts und ist im Artikel 32 der Haager Landkriegsordnung festgelegt. Aus der Unverletzlichkeit der die weiße Flagge Führenden und dem Missbrauchsverbot ergibt sich die häufig benutzte Funktion als Zeichen der Kapitulation bzw. des Verzichts auf Gegenwehr. So bedeutet das Heraushängen von weißen Flaggen in Städten oft die kampflose Übergabe an feindliche Truppen.“[12]

Lor-K hat aber nicht nur diese Bedeutung der Flagge als Zeichen von Kapitulation und Schutz, vom Ende der Kriegshandlungen und dem Beginn einer zivilen Ordnung, im Blick, sondern erinnert sich auch an ihren Missbrauch durch die Taliban, die sie 1996 vorübergehend als Nationalflagge Afghanistans verwendeten. Genau diese Ambivalenz interessiert Lor-K, denn ihr Foto gibt nicht mehr zu erkennen, ob es in der Peripherie von Paris entstanden ist oder in einem Kriegsgebiet. Sie selbst beschreibt das so: „L’ambiguïté géographique suggérée par le cadrage serré des prises de vue, nous transporte alors bien plus loin que les frontières parisiennes…“.

So wird im Foto eine Situation festgehalten – ein Ort, ein Erinnerungsterrain und eine Landschaft in Zerstörung – die durch die weiße Flagge zu einer zeichenhaften wird.

Die Szenerie erscheint so komponiert, dass sich das zeitlose bzw. überzeitliche Bild einer historischen Verletzungssituation ergibt.

Meines Erachtens erinnern die bisher entstandenen Fotoarbeiten von Le Grand Pari daher auch nicht zufällig im Aufbau an zwei berühmte Gemälde französischer Kunst, die über die Ausstellungen im Pariser Salon zu Inkunabeln der Kunstgeschichte und Wegmarken im kulturellen Gedächtnis Frankreichs wurden: Die Freiheit führt das Volk an (1830) von Eugène Delacroix, das die blutigen Barrikadenkämpfe am zweiten Tag der Julirevolution bearbeitet; und sein Vor-Bild Das Floß der Medusa von 1819 von Theodore Géricault, das über das mythologische Sujet der Medusa die Erinnerung an das französische Marineschiff la Méduse zum Thema macht: die Fregatte war drei Jahre zuvor, 1816, vor der Küste Westafrikas havariert. Nachdem zunächst ein Floss gebaut worden war, das von Beibooten gezogen wurde, kappte ein Offizier das Verbindungsseil. 137 Seeleute kamen unter den vorstellbar grausamsten Umständen ums Leben.

Sieht man in den drei Bildern einen Dreiklang, so könnte man sagen, dass der Mythos schrittweise „abgebaut“ bzw. „entkleidet" wird: aus der mythologischen Verkleidung (Schiffssegel) bei Géricault wird die symbolische Darstellung (Trikolore) bei Delacroix und schließlich das konkrete Zeichen bei Lor-K: eine weiße Flagge, die als gegenläufiges, „heroisches“ Zeichen in einem Bild der Zerstörung und Vernichtung aufgerichtet wird. Die Zeichenhandlung als solche – das macht das Foto sichtbar – hat sich längst in das Gedächtnis einer global gewordenen Kultur eingeschrieben. Über ihre Bedeutung und wofür wir wollen, dass sie steht, darüber müssen wir uns immer wieder neu im Klaren werden und verständigen.

Anmerkungen

[1] Baruch de Spinoza: Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt (1675), Übersetzung, Anm. und Register: Otto Baensch, Einleitung: Rudolf Schottlaender [Baruch de Spinoza. Sämtliche Werke in sieben Bänden, Philosophische Bibliothek, Bd. 92], Felix Meiner Verlag: Hamburg 1976, S. 112-113. Die nachfolgenden Zitate mit Seitenangabe a.a.O.

[2] Gilles Deleuze/Hedwig Linden: Spinoza, Merve-Verlag: Berlin 1988; Ders.: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie, Fink Verlag 1993. Interessant für die Rezeption dürfte eine noch in Vorbereitung befindliche Publikation sein, die der Fink Verlag für dieses Jahr ankündigt: Thomas Kisser/Katrin Wille (Hg.): Spinozismus als Modell – Deleuze und Spinoza, Fink Verlag 2019.

[3] Gilles Deleuze/Félix Guattari: Rhizom (orig. Rhizome. Introduction, Edition de Minuit: Paris 1976), Merve-Verlag: Berlin 1977.

[5] Gilles Deleuze/Félix Guattari: Rhizom, Merve-Verlag: Berlin 1977, S. 26. Die nachfolgenden Zitate mit Seitenangabe ebd.

[6] Das Internetmagazin Urbanshit stellte bereits mehrfach Arbeiten der Künstlerin Lor-K vor, darunter das Projekt EAT ME (2017) und die jüngsten Interventionen Delete The Waste (2019).

[7] Tarek, Paris Tonkar: Interview mit Lor-K, 12. Dezember 2013.

[8] Dies zeigt sehr schön ein Ausstellungskatalog „Wolkenbilder – die Entdeckung des Himmels", Nationalgalerie SMPK Berlin / Aargauer Kunsthaus, Hirmer: München 2005. Siehe dazu auch die Rezension von Volkmar Mühlein: Aus dem Hirn eines Riesen, Deutschlandfunk 28.02.2005.

[9] Wikipedia, Art. „Wolke".

[10] Wikipedia, Art. „Grand Paris".

[12] Wikipedia: Art. „Parlamentärflagge".

Der Philosoph

Der Philosoph  Zur Illustration seiner Gedanken bedient sich Spinoza der Geometrie: „Ich werde deshalb von der Natur und den Kräften der Affekte und von der Macht der Seele über sie nach der selben Methode handeln, wie ich in den vorangehenden Teilen von Gott und der Seele gehandelt habe, und ich werde die menschlichen Handlungen und Triebe ebenso betrachten, als wenn die Untersuchung es mit Linien, Flächen und Körpern zu tun hätte.“ (S. 109)

Zur Illustration seiner Gedanken bedient sich Spinoza der Geometrie: „Ich werde deshalb von der Natur und den Kräften der Affekte und von der Macht der Seele über sie nach der selben Methode handeln, wie ich in den vorangehenden Teilen von Gott und der Seele gehandelt habe, und ich werde die menschlichen Handlungen und Triebe ebenso betrachten, als wenn die Untersuchung es mit Linien, Flächen und Körpern zu tun hätte.“ (S. 109) In ähnlicher Weise haben Künstler wie Piet Mondrian oder Kasimir Malewitsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Bildfeld als Kraftfeld begriffen, das durch konkrete Formen – Linien, Kreise und Rechtecke –, unser differenzierendes Sehen aktiviert. Die Ethik der Form liegt in der Anerkenntnis dieser unendlich relational verfassten Wirklichkeit. Es ist die Wahrnehmung einer von Kräften durchzogenen Wirklichkeit, in der sich Schnittmengen, Knotenpunkte, Ausschnitte und Spiegelungen ergeben, in der sich mithin über eine unendliche Vektorenvielfalt in einem umgrenzten Feld eine konkrete, relationale Dynamik ausbildet.

In ähnlicher Weise haben Künstler wie Piet Mondrian oder Kasimir Malewitsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Bildfeld als Kraftfeld begriffen, das durch konkrete Formen – Linien, Kreise und Rechtecke –, unser differenzierendes Sehen aktiviert. Die Ethik der Form liegt in der Anerkenntnis dieser unendlich relational verfassten Wirklichkeit. Es ist die Wahrnehmung einer von Kräften durchzogenen Wirklichkeit, in der sich Schnittmengen, Knotenpunkte, Ausschnitte und Spiegelungen ergeben, in der sich mithin über eine unendliche Vektorenvielfalt in einem umgrenzten Feld eine konkrete, relationale Dynamik ausbildet. Um zu begreifen, dass alles Gedachte fragmentarisch und jeder Diskurs perspektivisch ist, weil das Denken keinen „Punkt macht", sondern „Linien zieht", führen der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychoanalytiker Félix Guattari in den 70er Jahren den Begriff des Rhizoms ein.

Um zu begreifen, dass alles Gedachte fragmentarisch und jeder Diskurs perspektivisch ist, weil das Denken keinen „Punkt macht", sondern „Linien zieht", führen der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychoanalytiker Félix Guattari in den 70er Jahren den Begriff des Rhizoms ein. The Urban Artist Lor-K

The Urban Artist Lor-K Vielleicht kommt man der Arbeit näher, wenn man darin eine Lektüre und die aus ihr resultierende Lesart, eine Interpretation also, erkennt. Lor-K zeigt uns, was sie in den Dingen liest, was sie an ihnen und durch sie von der Welt wahrnimmt. Und daraus formt sie eine zweite Wirklichkeit, die der Kunst. In ihr spiegelt sich das, was wir den Dingen antun. Lor-K’s Herangehensweise ist aber auch die einer Malerin, sie malt den Tod, um ihn im Bild festzuhalten. So sind diese Arbeiten künstlerisch vielleicht auch Bildern verwandt, wie sie

Vielleicht kommt man der Arbeit näher, wenn man darin eine Lektüre und die aus ihr resultierende Lesart, eine Interpretation also, erkennt. Lor-K zeigt uns, was sie in den Dingen liest, was sie an ihnen und durch sie von der Welt wahrnimmt. Und daraus formt sie eine zweite Wirklichkeit, die der Kunst. In ihr spiegelt sich das, was wir den Dingen antun. Lor-K’s Herangehensweise ist aber auch die einer Malerin, sie malt den Tod, um ihn im Bild festzuhalten. So sind diese Arbeiten künstlerisch vielleicht auch Bildern verwandt, wie sie

Leonardo da Vinci sah in ihnen eine gute Schule der Wahrnehmung,

Leonardo da Vinci sah in ihnen eine gute Schule der Wahrnehmung,  Die Intervention stellt zunächst eine Exemplifikation des in der modernen Kunst zentralen Widerstreits von Ethik und Ästhetik in den Raum. Das ist natürlich nicht neu. Es gibt weitaus radikalere Beispiele, die Spannung auszuloten – man denke an Aktionen von Flatz – vielleicht auch avanciertere Weisen, den Widerstreit zur Erfahrung zu bringen. Ich sehe eine Qualität der Arbeit von Lor-K jedoch darin, dass sie den Zwiespalt auf eine elementare, sehr alltägliche Situation zurückführt, auf das Bedürfnis nach Nahrung und Schönheit. Dabei findet sie in zweierlei Hinsicht ein menschliches Maß: sie inszeniert das klassische Stillleben als frühe Form der säkularen Alltagsmeditation, und sie erweist neuen gesellschaftlichen Formaten für einen sensibleren Umgang mit Lebensmitteln wie foodsharing oder feeding the 5000 ihre künstlerische Referenz.

Die Intervention stellt zunächst eine Exemplifikation des in der modernen Kunst zentralen Widerstreits von Ethik und Ästhetik in den Raum. Das ist natürlich nicht neu. Es gibt weitaus radikalere Beispiele, die Spannung auszuloten – man denke an Aktionen von Flatz – vielleicht auch avanciertere Weisen, den Widerstreit zur Erfahrung zu bringen. Ich sehe eine Qualität der Arbeit von Lor-K jedoch darin, dass sie den Zwiespalt auf eine elementare, sehr alltägliche Situation zurückführt, auf das Bedürfnis nach Nahrung und Schönheit. Dabei findet sie in zweierlei Hinsicht ein menschliches Maß: sie inszeniert das klassische Stillleben als frühe Form der säkularen Alltagsmeditation, und sie erweist neuen gesellschaftlichen Formaten für einen sensibleren Umgang mit Lebensmitteln wie foodsharing oder feeding the 5000 ihre künstlerische Referenz. „Grand Paris (französisch; deutsch: Groß-Paris) ist ein Projekt zur Reform der Struktur des Ballungsraums Paris, der sich neben der Stadt Paris über sieben weitere Départements und zahlreiche Gemeinden erstreckt. Die Reform soll ‚die Lebenswelt der Einwohner verbessern, die territorialen Ungleichheiten korrigieren und eine nachhaltige Stadt schaffen‘ … Ziel ist es, da die Kernstadt nicht mehr nur alleine hinsichtlich ihrer Funktionen gesehen werden kann, da der Bevölkerungsschwerpunkt und auch ein Großteil der Arbeitsplätze und viele öffentliche Einrichtungen in der stark verstädterten Vorstadt liegen, einen verbundenen Großraum, ähnlich Greater London zu schaffen, um auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.“

„Grand Paris (französisch; deutsch: Groß-Paris) ist ein Projekt zur Reform der Struktur des Ballungsraums Paris, der sich neben der Stadt Paris über sieben weitere Départements und zahlreiche Gemeinden erstreckt. Die Reform soll ‚die Lebenswelt der Einwohner verbessern, die territorialen Ungleichheiten korrigieren und eine nachhaltige Stadt schaffen‘ … Ziel ist es, da die Kernstadt nicht mehr nur alleine hinsichtlich ihrer Funktionen gesehen werden kann, da der Bevölkerungsschwerpunkt und auch ein Großteil der Arbeitsplätze und viele öffentliche Einrichtungen in der stark verstädterten Vorstadt liegen, einen verbundenen Großraum, ähnlich Greater London zu schaffen, um auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.“