Lektüren |

Von der Verantwortung des SchreibensNotizen zum Fall „Carsten Rentzing“Andreas Mertin Irritationen

Aber anderes bleibt merkwürdig. Persönlich irritierte mich zunächst die geradezu reflexhafte Bekundung des Bedauerns durch mehrere der führenden lutherischen Bischöfe der Evangelischen Kirche. Noch bevor überhaupt bekannt war, weshalb Rentzing eigentlich seinen Rücktritt angeboten hatte, konnte er sich der Solidarität der Bischöfe Meister und Bedford-Strohm sicher sein. Man fragt sich, warum? Zwar war die Petition der Leipziger Pfarrer, die eine Erklärung von Rentzings Verhalten im Blick auf die Burschenschaft und den Vortrag in der Berliner Bibliothek des Konservatismus einforderte, bereits bekannt (und allein das hätte die Bischöfe vorsichtiger sein lassen müssen), aber die konkreten Umstände waren bis dahin nebulös. Trotzdem erfolgte reflexartig eine solidarisierende Stellungnahme. Noch irritierender fand ich dann nach dem Bekanntwerden der Texte, dass sofort betont wurde, es handele sich ‚nur‘ um 30 Jahre alte „Jugendschriften“ von Rentzing, die man nicht beachten müsse, weil er sich später nichts zu Schulden kommen lassen habe (wobei ich seine Ausgrenzung Homosexueller auch als schuldbehaftete Tätigkeit empfinde). Das ist eine für Protestanten bemerkenswerte Verachtung der Bedeutung des Wortes und auch der publizistischen Tätigkeit eines Menschen. Die Kultur von Schuld, Schuldeingeständnis, Sühne und Freisprechung gehört zum Kern des Christentums seit Petrus‘ Zeiten. Aber dazu gehört auch, dass man um die Schuld weiß, sich zu ihr bekennt, dass man mit dieser nicht erst nachträglich konfrontiert wird und man glaubhaft machen kann, dass man sich von früheren Ansichten abgewandt hat und nicht einfach nur anderen Tätigkeitsfeldern nachgegangen ist. Sonst geht es doch nur um billige Gnade. MaßstabWährend zu den inhaltlichen Aspekten der verstörenden Ansichten von Rentzing Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts schon manches geschrieben worden ist, fehlt eine Einordnung dessen, was es eigentlich heißt, als junger Erwachsener eine Zeitschrift herauszugeben und regelmäßig in ihr als Autor zu publizieren. Hier herrscht neuerdings eine äußerst laxe Haltung zur Verantwortung des eigenen Wortes vor. Öffentlich publizieren heißt, etwas zu verantworten! Als Maßstab nehme ich meine eigene Biographie und das schlicht deshalb, weil ich anhand meiner eigenen publizistischen Aktivitäten gut beurteilen kann, woran man sich nach 30 Jahren noch erinnern kann, was man vielleicht nicht mehr in Erinnerung hat und wofür man bis heute Verantwortung trägt, auch wenn man zu dem einen oder anderen, worüber man schrieb, seine Überzeugung geändert hat. Der legendäre Satz aus dem Mund von Konrad Adenauer „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden“ ist ja nur in seinem zweiten Teil nachvollziehbar. Gerade wer weiser wird, wer neue Erkenntnisse gewinnt, die die früheren öffentlich geäußerten Ansichten als falsch oder überholt erscheinen lassen, ist über diesen Erkenntnisprozess auskunftspflichtig. Das gehört zur Kultur der Intellektuellen. RückblickNoch als Jugendlicher habe ich vor 45 Jahren meine erste Zeitschrift gegründet und herausgegeben. Es war eine mit einem Matritzendrucker hergestellte, zunächst typisch blass-blaue, dann dreifarbige Kindergottesdienstzeitung für meine Heimatgemeinde. Die konkreten Inhalte waren auf den jeweiligen Kindergottesdienst bezogen, hatten einige Rätselelemente und dienten der Kontinuität der Gottesdienstarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Trotzdem habe ich an wesentliche Inhalte dieser Zeitschrift KiGoDi auch nach 45 Jahren noch Erinnerungen, vielleicht nicht mehr en Detail, aber im Groben und Ganzen. 1979, also vor 40 Jahren, war ich als junger 21jähriger Theologiestudierender sowohl als Herausgeber wie auch als regelmäßiger Autor an einer Zeitschrift von Theologie-Studierenden in Bochum beteiligt, die über mehrere Jahre erschien und eine Auflage von 250 Exemplaren hatte. Sie wurde im Fotokopierverfahren hergestellt, das das Matritzenverfahren abgelöst hatte. Sie trug den Titel „Maranatha“, hatte jeweils ein spezifisches Heftthema und wurde an Studierende der Ev. Theologie verkauft. Soweit ich es sehe, sind die Mehrzahl der damals Beteiligten auch heute noch in führenden Funktionen für die Evangelische Kirche (in Westfalen) tätig. Das Engagement in publizistischen Projekten ist ein verlässlicher Indikator auch späteren öffentlichen Engagements. Und in der Sache bestehen hohe Kontinuitäten von damals bis heute. Einiges von dem, was damals in der Zeitschrift „Maranatha“ stand, war sicher kontrovers. Es waren brisante Zeiten und angesichts der öffentlichen Kontroversen war sich jeder bewusst, dass Schreiben nichts Harmloses ist. 1977 hatte der Göttinger Mescalero in einer ASTA-Zeitschrift jenen studentischen Kommentar zur Ermordung des Generalbundesanwalts Buback geschrieben, der zu zahlreichen Auseinandersetzungen führte. Unter anderem wurde der Hannoveraner Professor Peter Brückner zwischen 1977 und 1981 wegen der Publikation dieses Textes mit Berufsverbot belegt. Etwas zu publizieren, das war in dieser Zeit jedem klar, ist eine verantwortliche Tätigkeit, für die man auch zur Verantwortung gezogen werden konnte. Wer sich öffentlich äußerte, musste sich der Kritik stellen. Und das konnte eben auch biographische Konsequenzen haben. In meinem Fall denunzierte mich einer meiner Professoren bei den Behörden, ich würde „mit klammheimlicher Freude“ die Konflikte an meiner Fakultät verfolgen und insinuierte damit eine nie vorhandene Nähe zum Göttinger Mescalero. Wer also öffentliche Texte schrieb, wer sich an die Öffentlichkeit wandte, wusste von der Brisanz einer derartigen Tätigkeit. Als ich im Namen der Bochumer Fachschaft Ev. Theologie 1979 Karl Carstens öffentlich aufforderte, wegen seiner früheren Mitgliedschaft in der NSDAP sein Amt als Bundespräsident nicht anzutreten, hatte ich zwei Tage später eine anonyme Postkarte im Briefkasten, die feststellte: „Typen wie Euch hätten wir früher vergast“. Was ich damit sagen will, ist, dass man sich auch als 21-Jähriger immer genau überlegt, was man öffentlich sagt oder schreibt. Und dass man nicht „vergisst“, was man vor 30 oder in meinem Falle vor 40 Jahren geschrieben hat. Dazu ist gerade diese Lebensphase eine, die einen zu sehr prägt. 1983, nun 25 Jahre alt, begann ich dann zusammen mit Jörg Herrmann, dem heutigen Leiter der Evangelischen Akademie der Nordkirche und Mitherausgeber dieser Zeitschrift, meine „professionelle“ Publikationstätigkeit. Unser erster Beitrag war eine Bestandsaufnahme erzählender Theologie für die Religionspädagogik in der Zeitschrift „Forum Religion“ im Stuttgarter Kreuz-Verlag. Und sowohl Jörg Herrmann als auch ich geben diesen Text bis heute in unseren Publikationslisten an, er gehört zu unserer Biographie. Daher gehe ich davon aus, dass auch andere, die Publikationslisten einreichen (wie z.B. bei einer Bischofswahl), dies ebenso tun.

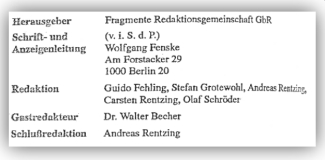

Herausgeber

Die publizistische Leitlinie im Sinne einer bestimmten Programmatik – genau das unterscheidet eine Zeitschrift von einer Nachrichtenagentur. Und hier sind es eben die Herausgeber, die die grobe Richtung bestimmen. Man muss das sorgfältig unterscheiden. Man kann als Autor schon einmal in einen Kontext geraten, in dem man eigentlich nicht wahrgenommen werden möchte. Das passiert häufiger, als manche glauben. Etwa, weil man vorab nicht weiß, mit wem zusammen man publiziert wird, oder auch weil man nicht bestimmen kann, welche Bilder die Redaktion für den eigenen Artikel auswählt. Mir ist ein Aufsatz für ein evangelisches Magazin in Erinnerung, der von der Redaktion mit „Kunstwerken“ eines von mir als Dilettanten eingeschätzten Künstlers garniert worden war, die dem Inhalt meines Textes diametral zuwiderliefen. Im konkreten Fall konnte ich das abwenden, aber so etwas geschieht und man hat als Autor wenig Einfluss darauf. Es bleibt aber die Verantwortlichkeit des Autors für den eigenen Text. Aber als Herausgeber – insbesondere von Blättern mit geringer Auflage – hat man diese Probleme in der Regel nicht. Hier legt man selbst die Rahmung des Periodikums fest. Man macht sich Gedanken darüber, was in der eigenen Zeitschrift erscheinen soll, was erscheinen kann und was nicht. Das ist ein elementarer Prozess, der niemals leichtfertig oder nebenbei geschieht, sondern programmatisch und reflektiert. Dazu kann natürlich auch gehören, dass man alles publiziert, was auf den Tisch kommt, oder aber nur das, was mit der engeren Programmatik der Herausgeber übereinstimmt. Und man teilt seinen Leserinnen und Lesern diesen Tatbestand mit. Fragmente – das konservative KulturmagazinDer zurückgetretene Bischof Carsten Rentzing war nun nicht nur Autor, sondern im Rahmen einer Redaktionsgemeinschaft Herausgeber einer Zeitschrift, für die laut Impressum extra eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet wurde. Das bedeutet, dass die Beteiligten ein gemeinsames publizistisches Interesse verfolgten. Genau darum geht es im Folgenden.

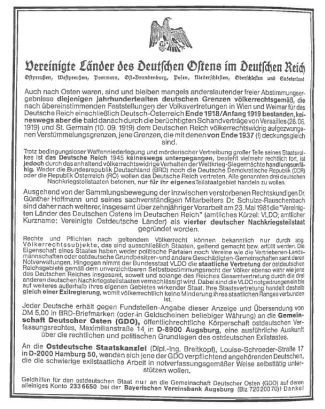

Dafür spricht vor allem der Gestus, mit dem die Zeitschrift auftrat. Sie firmierte im Jahr 1989 ostentativ unter dem Emblem des Deutschen Reiches (1888-1918) [nebenstehend nachträglich farblich von mir akzentuiert, A.M.], inkludiert also die Ablehnung der Weimarer Republik. Das muss von allen Herausgebern mitgetragen worden sein. Und so etwas vergisst man nicht – im ganzen Leben nicht. Diese Emblematik stammt nicht aus dem Jahr 1955 oder 1965. Wir sind im Jahr der vom Volk erzwungenen Wende! 1989 wäre auf einer Zeitschrift, die von Studenten herausgegeben wird, schon die schwarz-rot-goldene Bundesflagge auffällig gewesen. Das Reichswappen aber verortet sie klar weit außen im rechten Spektrum – jedenfalls weit rechts von der CSU. Mit Emblemen wie diesen sendet man Signale an die angezielte rechte Leserschaft. Die Auflage wird rückblickend mit etwa 100 Exemplaren angegeben. Das ist an und für sich eine geringe Zahl, die auf den ersten Blick nicht einmal die Mühe der Texterstellung lohnt. Heute würde man derlei als Blog distribuieren. Aber Fragmente ist als Quartalszeitschrift mit 35 DM für ein Jahresabonnement durchaus auf Dauer angelegt. In dieser Zeit erschienen auch andere rechte Zeitschriften mit zunächst geringer Auflage, etwa die Zeitschrift Junge Freiheit, die 1986 mit nur 400 Exemplaren startete und dreißig Jahre später knapp 30.000 Auflage hat und eine ähnliche Klientel bedient. Und genau das ist der Traum der Konservativen Revolutionäre: Man will Macht und Bedeutung, man will aus der Masse herausragen. Die konservative Revolution als IdeologumenonThomas Assheuer ist aufsatzweise in der ZEIT den Träumen, Enttäuschungen und neuen Hoffnungen der konservativen Revolutionäre nachgegangen. Und es ist schon erschreckend, wie sehr sich die Ideologie der seinerzeitigen Herausgeber der Fragmente in diese Welt einfügt. Die deutsche Rechte“, so eröffnet Assheuer im Frühjahr 2018 seinen Text, „ist in Champagnerlaune“. Und das liege daran, dass ihr lang gehegter Traum von der Verbindung der Rechten mit den Konservativen endlich in Erfüllung zu gehen scheine. Lange Zeit hatten sich die Konservativen (von wenigen Ausnahmen abgesehen) standhaft geweigert, mit den Rechten zu kooperieren. Nun aber schien die Zeit reif. Und dann skizziert Assheuer die Geschichte und die Ansatzpunkte der Vordenker der Konservativen Revolution: Sie

Wir werden diesen Argumenten in den Texten von Carsten Rentzing Wort für Wort wiederbegegnen. Und auch der folgende Abschnitt bei Assheuer liest sich wie eine Paraphrase der Ansichten der Herausgeber der Fragmente:

1989 träumen die Rechten für einen Moment von einer geschichtspolitischen Kehre im Verbund mit den Konservativen. Aber daraus wurde nichts, weil die Konservativen die Gefahr der Rechten für die Demokratie richtig einschätzten:

Genau das ist das Problem – auch von Carsten Rentzing. Er hat zumindest 1989 bis 1992 an der Zerstörung der liberalen Öffentlichkeit mitgearbeitet. Carsten Rentzing als vergesslicher Herausgeber

Carsten Rentzing hat ganz unterschiedlich akzentuierte Erklärungen für das Verschweigen seiner früheren Aktivitäten vor der Öffentlichkeit abgegeben. In der Kirchenleitungssitzung soll er erklärt haben, er habe das Verfassen der Texte schlicht „verdrängt“. Aus den bereits erwähnten Gründen halte ich das für extrem unwahrscheinlich. Aber wenn er es tatsächlich verdrängt haben sollte, war es im Unterbewusstsein ja durchaus präsent – das ist ja der Witz der Freud‘schen Verdrängungstheorie. Das würde zumindest erklären, warum es in seiner politischen Theologie in einigen Punkten eine auffallende Kontinuität gibt. Dann hat Rentzing im Gespräch mit einer Zeitschrift geäußert: „Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen: Mein ganzes Leben lang ist mir nationalistisches, antidemokratisches und extremistisches Denken immer fremd geblieben.“ Das wird man im Blick auf die Texte, die sich in der Zeitschrift Fragmente finden, bezweifeln, ja bestreiten müssen. Die Fragmente sind dezidiert nationalistisch, mehrere Texte von Rentzing sind dezidiert antidemokratisch. In den Fragmenten artikulieren sich Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sie transportieren extremistisches Denken. Auch sein Plädoyer für eine Mischverfassung (in der Monarchie, Aristokratie und Politie verbunden sind) und die Ablehnung des bundesrepublikanischen Systems als entartetes („Der Autor geht hierbei davon aus, dass das derzeitig bestehende Staatssystem … einzig die jeweiligen klassischen Entartungsformen miteinander vermengt“) dürfte guten Gewissens als extremistisch, wenn nicht sogar verfassungsfeindlich bezeichnet werden können. Und dann hat Rentzing im Zeitungsinterview gemeint: „Auch ein Landesbischof war einmal jung und hat sich für Dinge begeistert, die später an Bedeutung verlieren.“ Bedeutungsverlust - das ist gerade nicht die Bekundung eines Bruchs. Ein Bruch ist es, wenn man darauf verzichtet, 2013 einen Vortrag vor der Bibliothek des Konservatismus zu halten. Das wäre ein Signal gewesen, dass man alte Wege verlassen will. Es wäre ein Anlass gewesen zu erklären, welchen Erkenntnisfortschritt man seit 1992 gewonnen hat. Einfach weiter zu machen und vor Neurechten aufzutreten, zeugt entweder für eine Kontinuität in der Gesinnung (was ich vermute) oder für eine vollendete Naivität, was die politische Signalwirkung betrifft (was einem Bischof nach 1. Tim 4 schlecht ansteht). Und es macht einen Unterschied, ob man aus Versehen in einen Kontext gerät, der einem in seiner Brisanz nicht bekannt ist oder ob man alte Weggefährten wiedertrifft (wie Rentzing). Dass das dezidiert rechte Auftreten für ihn später an Bedeutung verloren hat, glaube ich ihm gerne. Es wäre bloß hinderlich für den ‚Marsch durch die Institutionen‘ gewesen. Am 20. Oktober 2019 hat Carsten Rentzing nun im Rahmen einer Erklärung der Kirchenleitung eine weitere Stellungnahme nachgeschoben:

Ich fürchte, er meint das ernst. Ist das seine Form einer „erinnerungspolitischen Wende“? Aber wovon distanziert er sich konkret? Das bleibt unausgesprochen. Von seiner Haltung zur Homosexualität, zur Abtreibung, zur Ehe für alle distanziert er sich ja nicht. Wie ist es mit der vertikal betonten Auslegung der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre? Nichts scheint mir geklärt. Zugleich erinnert das Ganze fatal an jene Vorgänge in der katholischen Kirche, bei denen Missbräuche als privat sich zwischen Täter, Beichtvater und Gott zu erörternden Angelegenheiten aufgefasst wurden. Das ist und war falsch, wie wir heute wissen. Als Rentzing das Bischofsamt in der Sächsischen Landeskirche angetragen wurde, war der allerspäteste Zeitpunkt, an dem er öffentlich(!) über seine früheren Ansichten hätte Auskunft geben müssen! An dieser Stelle reicht es nicht mehr, darauf zu setzen, man habe im persönlichen Beichtgespräch sein religiöses Verhältnis geklärt. Man kann an dieser Stelle nun lange über die Funktion der Beichte im Protestantismus nachdenken. Sollte Rentzing in seinen Texten von 1989 bis 1992 „Trug für Gott“ (Hiob 13, 7) vorgebracht haben (wovon ich ausgehe), war und ist es wichtig, dies zu klären. Dazu bedürfte es auch nach lutherischem Verständnis keinesfalls eines Beichtvaters, Rentzing könnte das direkte Gespräch mit Gott suchen. In einem evidenten Sinne ist dies seine Privatsache. Nur darum geht es in der aktuellen Debatte gar nicht. Es geht darum, dass Rentzing im Blick auf seine Bischofswahl 2015 und auch später, sein Auftreten unter der alten Deutschen Reichsflagge konsequent verschwiegen hat. Es geht um kirchenpolitische und gesellschaftspolitische Aspekte. Und da muss man fragen, ob ihm der Beichtvater im seelsorgerlichen Gespräch nicht auch geraten hat, sein Verhältnis zur Demokratie, zur Synodalität der Kirche, zum Priestertum aller Gläubigen öffentlich klarzustellen. Die Ausführungen zum Bischofsamt im ersten Brief des Timotheus erschöpfen sich nun gerade nicht auf eine religiöse Selbstklärung (Introspektion) des künftigen Bischofs, sondern auf dessen öffentliche Wahrnehmung (vor der Ernennung).

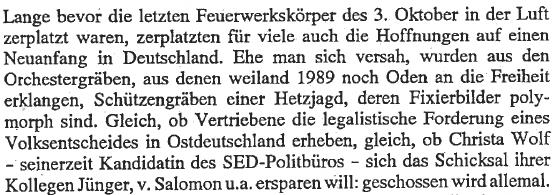

Hier sehe ich weiterhin noch sehr viel Klärungsbedarf zu Rentzings Texten und Kon-Texten. Framing: Einkaufstüten platzen wie TräumeÜber die Konzeption eines konkreten Heftes einer Zeitschrift gibt das Editorial Auskunft. Ein Charakteristikum sich als rechtsintellektuell verstehender Texte ist ja oft ihre suggestive Wortwahl. Kein Wort ist hier zufällig, jedes ordnet sich in Codes der rechten Szene ein. 1990 eröffnet das sechste Heft der Fragmente im Editorial der Herausgeber mit den folgenden Sätzen.

Mit Klaus Laermann könnte man das als das „rasende Gefasel der Gegenaufklärung“ bezeichnen, wenn dieser Ausdruck nicht schon für eine bestimmte Form der wissenschaftlichen Postmoderne in Gebrauch wäre. Sprachlich ist es ein neurechtes Spinnennetzwerk, in dem die Lesenden scheinbar kunstvoll gefangen werden sollen. Es werden durch Anspielungen Zusammenhänge konstruiert, die nicht existieren, es werden Ereignisse zu symbolischen Kontexten hochstilisiert, die sich nicht belegen lassen. Es ist ein Metapherngeschwurbel par excellence. Schon das einleitende ‚Lange bevor’ ist eine Mogelpackung, denn die Zeit, die damit bezeichnet werden soll, ist unklar. Entweder bezieht es sich auf die kurze Zeit zwischen Start und Explosion der Feuerwerkskörper (sonst wäre der Bezug auf das Zerplatzen sinnlos) oder es bezieht sich auf die Zeit zwischen Mauerfall und Feier des Mauerfalls (dann ist der Bezug auf das Feuerwerk sinnlos). Zerplatzt sind, um auch dies anzumerken, allein die Luftblasen jener, die angesichts der Wende auf eine konservative Revolution jenseits demokratischer Prozeduren gehofft hatten. Es geht weiter mit der Gegenüberstellung von ‚zerplatzenden Feuerwerkskörpern’ und ‚zerplatzenden Hoffnungen’. Weder Feuerwerkskörper noch Hoffnungen verbinden wir in der deutschen Sprache mit dem Verb ‚zerplatzen’. Feuerwerkskörper ‚werden abgebrannt‘, ‚explodieren’ oder ‚zünden’; Hoffnungen ‚werden erfüllt’, ‚ruhen auf’, ‚werden zerschlagen’, ‚schwinden’, ‚trügen’, ‚richten sich auf’, ‚zerstieben’ oder ‚beflügeln’. Mit dem Verb zerplatzen verbinden wir dagegen ‚Seifenblasen’, ‚Luftballons’, ‚Luftblasen’, ‚Träume’, ‚Illusionen’, ‚Farbbeutel’. Das Verb wird nur eingeführt, um einen Konnex von Feuerwerkskörpern und Hoffnungen herzustellen, der irgendwie plausibel erscheint und um zugleich assoziativ das Illusionäre beider Momente zu betonen. In der Sache begründet ist es ganz und gar nicht, es ist ein schlechter Lyrismus [da ist selbst der Lyrismus der NDW-Band Extrabreit treffender: Einkaufstüten platzen wie Träume]. Ähnliche Beobachtungen können auch an der nächsten provozierenden Begriffsverwirrung gemacht werden: der von ‚Orchestergräben‘ und ‚Schützengräben‘. Hier werden zwei Zeitereignisse in eine Beziehung gebracht, die wenig miteinander zu tun haben: 1989 hatte sich Leonard Bernstein entschlossen, beim Weihnachtskonzert im Ost-Berliner Schauspielhaus eine minimale, aber symbolreiche Textänderung in der 9. Symphonie von Beethoven vorzunehmen. Er änderte die „Ode an die Freude“ in die „Ode an die Freiheit“. Anders als es das Fragmente-Editorial nahelegt, beließ er es aber nicht dabei:

Orchestermusiker aus der französischen, britischen, amerikanischen und russischen Kultur: das hören Reichsdeutsche und Gegner einer multikulturellen Gesellschaft nicht gerne und lassen es einfach weg, obwohl es notwendig(!) zum Gestus von Bernstein hinzugehört. Assoziiert wird der ‚Orchestergraben‘ nun mit dem ‚Schützengraben‘. Darauf muss man erst einmal kommen. Nur eingeschworenen Fans von Ernst Jünger gelingt ein solcher Satz umstandslos: „Ehe man sich versah, wurden aus den Orchestergräben … Schützengräben einer Hetzjagd“. Sprachlich kann man sich fragen, ob Hetzjagden aus Schützengräben überhaupt möglich sind, aber dem Verfasser geht es nur um eine assoziative Verknüpfung. Inhaltlich gemeint ist mit Hetzjagd vermutlich der Streit um Christa Wolf im Jahr 1990. Den Kern des Streits hatte Marcel Reich-Ranicki bereits am 30. November 1989 so benannt: „In Deutschland hat eine Revolution stattgefunden. Und wann immer auf dieser Erde eine Revolution stattfindet, erzählen die Schriftsteller gern, sie, die Schriftsteller, hätten dazu wesentlich beigetragen. Wie ist das, haben eigentlich in der DDR die Schriftsteller gesiegt oder versagt?“ Die sich anschließende Debatte wird im Fragmente-Editorial zur faktischen Hetzjagd in einem Bürgerkrieg aufgeblasen: „Geschossen wird allemal“. Nein, geschossen wurde nicht, geschossen haben nur die „Helden“ der Konservativen Revolution, Ernst Jünger und Ernst von Salomon. Letzterer war an der Ermordung des jüdischen Außenministers Walther Rathenau maßgeblich beteiligt, wie er selbst im NSDAP-Organ „Der Angriff“ freimütig einräumte. Dass die Kritik von Marcel Reich-Ranicki, Ulrich Greiner und Frank Schirrmacher an Christa Wolf in einen derartigen Kontext gebracht wird, ist schier unerträglich. Und eben auch unbegründet und völlig willkürlich, wie der Lyrismus der „polymorphen Fixierbilder“ ja auch anzeigt. Man sieht die Hetzjagd, wo man sie sehen will. Und man spitzt sie terminologisch so zu, dass zwischen der literarischen Kritik und dem Bürgerkrieg, der Infragestellung und dem Schusswechsel kein Unterschied mehr erkennbar ist: „geschossen wird allemal“. Das ist die Sprache der AfD avant la lettre. Der gesamte Text des Editorials geht in diesem Duktus weiter. Steile Metaphern, die sich bei näherer Betrachtung auflösen, ungedeckte Behauptungen, assoziative Verknüpfungen. Das Editorial ist das Vorwort der Herausgeber – so auch in diesem Falle. Und einer dieser Kollektiv-Herausgeber ist eben Carsten Rentzing. Er hat das deshalb auch mit zu verantworten. Kon-Texte1990 erscheint in den Fragmenten ein Text von Rentzing mit dem Titel „Staat und Demokratie. Eine unzeitgemäße Betrachtung“. Der Untertitel bezieht sich auf den gleichnamigen Text von Friedrich Nietzsche, der bei den konservativen Revolutionären eine besondere Rolle spielt. Mir geht es zunächst um den Kon-Text des Aufsatzes.

Der Gruppierung wurde später von Gerichten explizit bescheinigt, dass sie den Holocaust leugne. Der bayerische Verfassungsschutz kommt zu folgendem Urteil: Die Gruppierung „lehnt den Rechtsstaat ab, leugnet die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg und ist antisemitisch und ausländerfeindlich. Wir nehmen diese Vereinigung durchaus ernst“. 1991 stellt die Partei der Linken im Bundestag eine Anfrage, in der sie auf die verfassungsfeindliche Tätigkeit der Gemeinschaft Deutscher Osten hinweist. Das ist die gleiche Zeit, in der die Anzeige in der von Rentzing herausgegebenen Zeitschrift direkt neben seinem Text erscheint. Was die Anzeige mit dem Text von Rentzing verbindet, ist der Gestus, mit dem die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland mit großem Pathos zur Disposition gestellt wird. Das Einende ist der Bezug auf das Deutsche Reich vor 1918. Angesonnen werden soll den Leserinnen und Lesern, die Verfassungswirklichkeit nach Art 20 GG sei disponibel – trotz ihrer so genannten Ewigkeitsklausel. Rentzing schreibt dies dezidiert und möchte dafür aber später nicht einstehen. Textbeispiel I

Die Denkschrift eröffnet mit dem folgenden Satz:

Dem wird Carsten Rentzing sich nicht anschließen, denn er stellt die notwendige Mündigkeit der Massen für komplexe politische Entscheidungsprozesse infrage, diese möchte er qualifizierten Eliten vorbehalten sehen. Seinen Text stellt er programmatisch unter ein Zitat von Alexis de Tocqueville: „Das Volk wird aufgeklärter, die Kenntnisse breiten sich aus, eine Mittelmäßigkeit der Fähigkeiten wird allgemein. Die auffallenden Talente, die großen Charaktere sind selten. Die Gesellschaft wird weniger glänzend und wohlhabender."

Ihm gehe es darum, „den nach wahrhaftigster Freiheit strebenden Völkern die Fehler des demokratischen Systems“ zu ersparen. So habe man auch innerhalb der „demokratischen Staatsdoktrin“ erkannt, dass „Fähigkeiten, Wissen und Willen der Menschen in der Politik keinesfalls als gleich eingestuft werden können“. Dem trage die Demokratie aber keine Rechnung: „Das Festhalten an fundamentalen Wahrheiten wird daher sogleich als verbohrt und undemokratisch bezeichnet … Wer es wagt, aus der Masse herauszutreten, und nicht Ansichten irgendwelcher Meinungsführer teilt, macht sich ebenso verdächtig.“ Die gemeinten fundamentalen Wahrheiten sind in Wirklichkeit gesetzte Wahrheiten, für Humanisten und Atheisten sogar ziemlich willkürlich gesetzte Wahrheiten. Anders als Jürgen Habermas es in „Glauben und Wissen“ später als sinnvoll beschrieb, nämlich religiöse Erkenntnisse in die Sprache der nichtreligiösen Welt zu vermitteln, werden bei Rentzing die Wahrheiten dem Volk und dem Staat übergestülpt, nicht zuletzt, weil dem Volk unterstellt wird, diese gar nicht erkennen zu können. Er beruft sich auf Technokraten wie Karl Steinbuch (die konsequenterweise dann auch zur Neuen Rechten konvertierten), die der Masse die Fähigkeit absprechen, über komplexe Zusammenhänge nachzudenken. Letztendlich reklamiert das einen Vorrang der Eliten vor der Masse – ein Prinzip, dem die Demokratie entgegenstehe: „Zugleich wird durch die Vernachlässigung innerer Wertigkeit der Umfang dieser Minderheit weiter eingegrenzt, zumindest aber ihre politische Relevanz beispielsweise durch das Prinzip Demokratisierung unterminiert.“ Und dann kommen Sätze, von denen man gehofft hätte, dass sie nach 1945 von protestantischen Theologen nicht mehr artikuliert werden würden:

Erkennbar knüpft das an alte, inzwischen freilich längst überholte und aufgegebene Vorstellungen an. Vorstellungen, wie sie etwa Gustave Le Bon (Psychologie der Massen) im 19. Jahrhundert entwickelt hatte: Die Masse wird zum „negativ besetzten Defensivbegriff einer bürgerlichen Oberschicht, um die sich emanzipierende Unterschicht als kulturlose, nivellierende und ketzerische Masse zu kennzeichnen“ (Ev. Kirchenlexikon, Art. Masse). Nähme man das Ernst, müsste man sich binnenkirchlich auch vom allgemeinen Priestertum abwenden. Aber auch hier sind wir – wie in einer Demokratie – „alle desselben Rechts“ (M. Luther, WA 12, 189,9). In der ZEIT bzw. Christ & Welt hat Wolfgang Thielmann das 2015 bündig so zusammengefasst:

Es scheint daher kein Zufall, dass Rentzing immer sehr viel Wert darauf legt, nicht dem reformierten „Sonderweg“ zu folgen (der sich in Schottland und den Niederlanden artikuliert), sondern den lutherischen Vorstellungen einer von Gott hierarchisch eingesetzten Obrigkeit. Im Abschnitt über die „Staatsgewalt“ geht Rentzing nun auch auf religiöse Aspekte ein. Das Grundgesetz sei zwar in Achtung vor Gott und dem Volk geschrieben, konkretisiere sich aber (nur noch) nach dem Willen des Volkes und nicht anhand fundamentaler christlicher Vorgaben. „Das Volk tritt an die Stelle Gottes, den man nicht nur als obersten Normgeber inzwischen weitgehend ablehnt.“ Konkreter:

Das ist nicht nur für säkulare Bürgerinnen und Bürger schwer erträglich. Man wird hier unschwer die Ablehnung der gesamten bundesrepublikanischen Staatsordnung als liberal-demokratischer Ordnung erkennen können. Plausibilisiert wird das von Rentzing am Schwangerschaftsabbruch, den Rentzing pauschal als Verbrechen bezeichnet (eine Haltung, die er im Grunde bis in die Gegenwart beibehalten hat). Hier handele es sich faktisch um eine „demokratische Rechtfertigung“ einer Untat. Das stimmt mit der konkreten Regelung des § 218 StGB nicht einmal im Ansatz überein. Den Politikern und Ärzten droht Rentzing dabei unverhohlen mit dem Jüngsten Gericht, wenn sie sich den christlichen Moralvorstellungen nicht beugen:

Das ist auch theologisch starker Tobak, insofern es sich anmaßt, Gottes Urteil in diesem Fall bereits vorwegnehmen zu können. Und es ist eine merkwürdige Auslegung der Rechtfertigungslehre, die nun in die Gesetzlichkeit und nicht in die Freiheit führt. Im Artikel Rechtfertigungslehre des Ev. Kirchenlexikons wird zur Aktualität dieser Lehre festgehalten:

Es geht um die befreienden Implikationen und nicht um die Fortschreibung der Gesetzlichkeit, wie Rentzing sie betreibt. Zudem müssen wir uns nach christlicher Vorstellung natürlich alle einst vor Gott verantworten (mit überraschenden Ergebnissen, Mt 26), und dabei lässt sich eine besondere Herausstellung im Blick auf den Schwangerschaftsabbruch biblisch wohl kaum belegen. Rentzing vertritt zugleich einen moralischen Absolutismus. Entscheidend ist aber sozialethisch, was eigentlich zur geringsten Abbruchquote führt und damit Leben rettet. Und hier zeigt das Beispiel der Niederlande, dass eine liberale Regelung in Verbindung mit Aufklärung und Verhütung zu einer der niedrigsten Abbruchquoten weltweit führen kann. Die sozialethische Diskussion wird von Rentzing einseitig zugunsten einer fundamentalistischen Position aufgelöst. Im nächsten Schritt spielt Rentzing Pluralität gegen Pluralismus aus:

Auch das ist verstörend in mehrfachen Sinn. Denn selbst die empirisch unabweisbare Pluralität wird hier unter einen Vorbehalt gestellt (feste Werteübereinkunft), von dem angesichts des zuvor Geäußerten vermutet werden kann, dass er auf die Akzeptanz einer christlichen Wertvorstellung hinausläuft. Was bedeutet das für jene in der momentanen Pluralität der Ansichten, die das vorgeblich christliche Wertefundament nicht teilen? Das wird deutlich, wenn Rentzing Beispiele für den unangemessenen Pluralismus nennt:

Hier hört für Rentzing offenbar die Möglichkeit der Akzeptanz von Pluralität auf und tritt der Fall des abzulehnenden Pluralismus ein. Nun ist nicht einmal ansatzweise erkennbar, inwiefern dem Staat bzw. der Bevölkerung für die Ehe ein derartiger vorgeblich christlicher Wertekonsens vorgeschrieben werden könnte (zumal die Ehe nach Luther „ein weltlich Ding“ und kein Sakrament ist). Es widerspricht allen Vorstellungen, die etwa das Bundesverfassungsgericht seit 2009 zugrunde legt. Gleichzeitig zeigt sich aber an diesem Punkt, dass Rentzing keinen Bruch, sondern allenfalls eine Modifikation seiner früheren Anschauungen vollzogen hat. Den Abschluss seines Textes bilden Überlegungen zu einer notwendigen Elitenbildung: Die geistige Elite als Lösung.

Mischverfassung, das heißt letztlich die Rückkehr zum Drei-Stände-Staat: Monarchie, Aristokratie, Bürgertum. Ehrlich gesagt lobe ich mir im Gegenzug den Humanismus, die Aufklärung und die Französische Revolution. Bei allem Schrecken, der gerade auch mit letzterer verbunden war, führte sie doch zu einem: Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Textbeispiel II

Das ist eigentlich der Sprachduktus der Klein-Gruppierung der Selbständigen Evangelischen Lutherischen Kirche (SELK), die sich aus Protest gegen die Vereinigung der lutherischen Kirche mit der reformierten Kirche in Preußen zur Unionskirche gebildet hat. Die Bezeichnung „calvinistisch“ ist zunächst ein lutherisches Schimpfwort gewesen, heute aber in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Binnenkirchlich redet man dennoch von reformierten Kirchen. Der Begriff Sonderweg suggeriert, die reformierte Kirche sei eine minoritäre Abspaltung, was Unsinn ist. Der Lutherische Weltbund vertritt heute 75 Millionen Gläubige, die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen 80 Millionen Gläubige. Selbst in Deutschland spricht die Differenzierung von UEK und VELKD eine andere Sprache. Insofern ist die Behauptung einer „zunehmenden Begriffsverwirrung“, wenn man unter Protestantismus nicht Luthertum versteht und die Abgrenzung vom „calvinistisch-reformierten Sonderweg“ zumindest eine harsch-unfreundliche Sprachgeste. Später wird Rentzing diese Abwehr gegenüber den Reformierten noch einmal akzentuieren:

Man könnte als Reformierter ja froh sein über diese Zuordnung aufklärerischer und emanzipatorischer Gedanken zur reformierten Lehre, wenn es eben nicht denunziatorisch als Abweichung von der reformatorischen Lehre dargestellt würde. Rentzing kann in neurechter Sprache von der „Überfremdung“ des Luthertums sprechen, durch die eine „Umwandlung der ecclesia in eine soziale Humanitätsanstalt“ betrieben werde. Das ist wirklich ein Skandal und man würde gerne wissen, was die Vertreter der Kirchen der Union dazu zu sagen haben. Aber Rentzing kann seine Verachtung gegenüber der gegenwärtigen Verfasstheit des Protestantismus noch steigern:

Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Mehr Verachtung gegenüber dem gelebten Protestantismus kann man kaum äußern. Nun kann man sich fragen, was „aufdringliche Bilder“ sind und inwiefern Pfarrer, die für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung eintreten (und damit für den konziliaren Prozess des Ökumenischen Rates der Kirchen, in dem die Christenheit aller Konfessionen zum ersten Mal wieder mit einer Stimme gesprochen hat), überhaupt als un-protestantisch denunziert werden können. Im Gegenzug will Rentzing nun zeigen, dass der Ansatz Luthers nicht auf Aufklärung und liberale Philosophie hinauslaufe, sondern auf Konservatismus und hierarchische Gesellschaftsgestaltung. Das ist angesichts der fatalen Geschichte des Protestantismus mit ihrem Kulminationspunkt und der Verbrüderung mit dem Nationalsozialismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja auch nicht einmal unplausibel, aber kann doch nur kritisch gesehen werden. Problematisch wird es dort, wo man auch nach 1945 noch ein vertikales Gesellschaftsbild anbetet. Persönlich würde ich Rentzing damals geäußerte Perspektivierung als lutherischen Salafismus bezeichnen. Es läuft darauf hinaus, die Religion dem Staat absolut (und nicht nur in einem religiösen Deutungsakt) überzuordnen, abweichende Meinungen auszuschalten und jede pluralistische Perspektive als Verfall zu denunzieren. Es ist kein Zufall, dass Rentzing in seinem Text am Ende Krokodilstränen darüber vergießt, dass die katholischen Traditionalisten so kritisch gegenüber dem Luthertum eingestellt sind, teilt er mit ihnen doch die Ansicht, dass in die Beschlüsse des II. Vaticanums zahlreiche Irrtümer des Protestantismus eingeflossen seien. Man wird angesichts anderer Äußerungen davon ausgehen können, dass er hier nicht zuletzt den Religionspluralismus meint.

Wenn das nicht lutherischer Salafismus ist. Textbeispiel IIIEin letztes Beispiel aus der „Schreibe“ von Carsten Rentzing unter der Überschrift „Phönix“ stammt aus dem Jahr 1991 und offenbart noch einmal in aller Präzision sein damaliges Denken:

An anderer Stelle schreibt Rentzing: „Der allseits um sich greifende Kleingeist westlich-degenerierter fast-food Michels läßt … allerdings kaum Optimismus aufkommen.“ Das alles ist von einer solchen Verachtung für die einzelnen Subjekte, das einzelne konkrete Leid, die Biographie des einzelnen Menschen getragen, dass man sich fragt, wo man da noch ansetzen soll. Und diese Verachtung wird gefüttert mit bewusst manipulierten Fakten, also Fakes. Nur zur Klärung: das Pinochet-Regime ist für über 40.000 Tote verantwortlich, die Zahl der Abtreibungen im Jahr 1991 war mitnichten 520.000, wie Rentzing behauptet, sondern ‚nur‘ 130.000. Es ist beinahe schon müßig, angesichts der demagogischen Rhetorik hier auf korrekten Zahlen zu beharren. All das bereitet mit seinem „flamma purgit“ (der reinigenden Flamme) und dem „deus lo vult“ (Gott will es) den Boden für die Anwendung von Gewalt gegen die als Betreiber des Verfalls betrachtete linke Bewegung. Nicht umsonst hält die Wikipedia fest: „Der Ausdruck ‚deus lo vult‘ gibt Zeugnis für ein religiöses Sendungsbewusstsein, das zur Erreichung seiner Ziele auch Gewalt einzusetzen bereit war. Diese wurde entsprechend dem Modell des gerechten Krieges als auf Verteidigung bzw. Rückeroberung widerrechtlich angeeigneter Gebiete ausgerichtete militärische Gewalt für sittlich vertretbar, ja sogar für gottgewollt gehalten … Heute wird dieser Spruch von einigen rechten Gruppierungen vereinnahmt“. Da kann man wirklich nur sagen: Deus non vult. Καιρός – μετάνοια - poenitentia

So jedenfalls lautet Rentzings Narratio vor der sächsischen Kirchenleitung. Da Rentzing diesen Moment von Kairos, Metanoia und Poenitentia nicht öffentlich machte, wissen wir nicht, worauf sich seine Metanoia konkret bezieht.

Ich glaube nun nicht, dass es bei Rentzing wirklich um eine „Umkehr“ ging. Dazu ist die Kontinuität seiner Ansichten von 1989-92 bis in die Gegenwart viel zu groß. Vielmehr scheint es sich mehr um eine leichte Richtungsänderung gehandelt haben. Bestimmte Aspekte des früheren Denkens, wie die Orientierung am Kaiserreich, an der monarchischen Mischverfassung, an einer vertikal strukturierten Gesellschaft, am Hass gegen die liberale Demokratie wurden nicht weiter verfolgt, dafür werden andere Aspekte – nun im Rahmen der Institutionen einer pluralen Gesellschaft – umso entschiedener angegangen: etwa der Kampf gegen die multikulturelle Gesellschaft, gegen die Ehe für alle, gegen Schwangerschaftsabbrüche, gegen den Pluralismus. Es ist quasi das Vexierbild des Vorwurfs an die 68er, unter Aufgabe radikaler Forderungen, nun den Marsch durch die Institutionen angetreten zu sein. Gnade und Barmherzigkeit?

Die (r)echten ‚Freunde‘ von Rentzing fordern heute „Gnade und Barmherzigkeit“ für den „verfolgten“ Bischof. Gnade aber kann man nicht einfordern, sondern nur erbitten. Bis zur Stunde (05.11.2019) hat sich Rentzing nicht einmal zu seinen Texten und Kontexten erklärt und in irgendeiner Form glaubhaft seine Umkehr erklärt. Eine Wegänderung, die nur erfolgt, weil man bei seinen früheren Ansichten erwischt wurde, ist allerdings wenig glaubhaft. Und um Barmherzigkeit kann man ebenfalls nur bitten, aber sie eben nicht einklagen. Die nun Gnade und Barmherzigkeit von den Kritikern fordern, möchten in Wirklichkeit, dass die Kritiker von Rentzing als ungnädig und unbarmherzig erscheinen. Das ist perfide, eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich hätte gewünscht, sie wären mit gleicher Lautstärke aktiv geworden, als in Sachsen gegen Homosexuelle in den Pfarrhäusern vorgegangen wurde und niemand „Gnade und Barmherzigkeit“ rief. Für ihre Haltung gegenüber Homosexuellen wird die Kirche – die gesamte christliche Kirche – einmal Abbitte leisten müssen. Sie ist ein Verbrechen – wider die Menschenrechte und den Humanismus. Carsten Rentzing hat sich aber in seiner Biographie mindestens zwischen 1989 und 1992 gemein gemacht mit Nationalsozialisten, Holocaust-Leugnern, Reichsbürgern und Antisemiten, vielleicht nicht direkt als Autor, aber als Herausgeber der Fragmente. Daran führt kein Weg vorbei. Ich sehe nicht, wie das (und sei es als Jugendsünde) gerechtfertigt werden kann. Ausgerechnet Helmut Matthies meint nun, was in der Kirche den Linken möglich war, müsse auch den Rechten möglich sein. Und er verweist auf angeblich kommunistische Pfarrer. Der Unterschied besteht darin, dass Linke und Kommunisten in den Konzentrationslagern gesessen haben, während Rechte sie betrieben haben. Helmut Matthies gehört zu jenen Blockwarten, die mit dem berüchtigten Rotbuch Kirche zur Verfolgung von linken Theologen in der Evangelischen Kirche beigetragen haben, sie haben Berufsverbote gefordert und mit Amtszuchtverfahren gegen Andersdenkende versucht, Pfarrer aus dem Dienst entfernen zu lassen. Das halten sie immer noch für richtig, meinen aber, jemandem, der Nationalsozialisten, Holocaust-Leugnern, Reichsbürgern und Antisemiten eine Plattform gegeben habe, müsse man das doch als Jugendsünde verzeihen. Das sehe ich angesichts der deutschen Geschichte völlig anders. Fazit

EpilogVor der Synode seiner Landeskirche hat Carsten Rentzing nach seinem Rücktritt Stellung bezogen. Aber es war wenig von Buße zu erkennen, umso mehr Anklage, ja Denunziation. Es handelte sich um eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. „Nicht ich, sondern die“ war das tragende Motiv. Widerwärtig wurde es, als noch einmal der rechte Furor mit ihm durchbrach:

Das ist aus dem Munde dieses ehemaligen Bischofs wirklich unerträglich. Aber Rentzing hat in einem natürlich Recht: seine Irrtümer lagen nicht im Linksextremismus. Dafür hat er mit seiner Zeitschrift ehemaligen Nationalsozialisten, Demokratie-Gegnern, Anti-Liberalen, Nationalisten und Holocaustleugnern zumindest werblich eine Plattform geboten, also jenen, die auch 1989 nicht einsehen mochten, dass rechtes Handeln für Millionen Tote im Namen Deutschlands verantwortlich war. Aber Rechtsextremen unter der Reichsflagge eine Plattform zu bieten, ist vermutlich nicht so schlimm. Joschka Fischer ist Zeit seines Lebens mit Debatten um seine militante Vergangenheit konfrontiert worden. Das waren öffentliche Debatten, öffentliche Prozesse. Und dass Wilfried Kretschmann einmal Mitglied im KBW war (und das auch nie verschwiegen hat), bedeutet noch nicht, dass er „dem afrikanischen Diktator Idi Amin gehuldigt“ hätte oder dem „Menschenschlächter Pol Pot“. Idi Amin, so darf man vielleicht kurz annotieren, war seinerzeit eben auch „gut Freund mit Israelis, Briten und Amerikanern“ (DER SPIEGEL 1971). Mit Pol Pot unterhielt die Bundesregierung diplomatische Kontakte, weil er gegen Vietnam agitierte. Die Kritik an Rentzing entfaltet sich jedoch daran, dass er im Gegensatz zu Fischer und Kretschmann seine frühere extreme politische Haltung konsequent verschwiegen hat. Darin ist er der Stasi-Vergangenheit des Unternehmers Holger Friedrich ähnlich.

Semantisch verstehe ich den Satz nicht. Ich weiß schlicht nicht, was „auf der Suche nach einem Angelhaken in einem Leben“ bedeuten soll. Offenkundig kann es ja nicht das meinen, was im 1. Timotheus über die Befragung des Vorlebens eines künftigen Bischofs gemeint ist. In der deutschen Sprache sagen wir normalerweise, jemand sei auf der Suche nach schwarzen Flecken auf der (angeblich weißen) Weste eines Menschen. Diese Formulierung wollte Rentzing offenkundig vermeiden, denn sie hätte besagt, dass er sich schuldig gemacht hätte. Und Angelhaken klingt viel mehr gut-fromm-christlich nach dem Fisch als Opfer. Vielleicht aber bedient sich Rentzing hier noch einmal einer Floskel, die mehr als er glaubt über sein Denken und seinen Wandel zum Kirchenleiter Auskunft geben könnte. Und diese unzeitgemäße Betrachtung findet sich ebenfalls bei Nietzsche, den er ja schon in seinen „Jugendschriften“ gerne beschwor. Nietzsche schreibt im „Ecce homo“:

Nachtrag: Im Artikel wurde an einer Stelle geschrieben, dass Bischöfe in Deutschland staatlich alimentiert werden. Das Landeskirchenamt Sachsens wies mich darauf hin, dass das im konkreten Fall Sachsens nicht zuträfe. Der Text wurde entsprechend korrigiert. Vgl. dazu allgemein: Besoldung in Deutschland und im Besonderen. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/122/am681.htm |

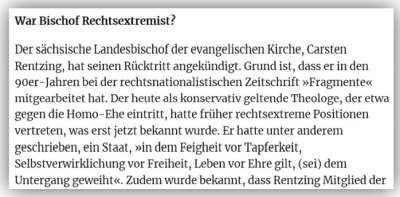

Am Fall des zurückgetretenen Bischofs der sächsischen Landeskirche, Carsten Rentzing, ist vieles bemerkenswert. Weniger seine konservative Gesinnung, die ja niemanden überrascht hat, weil er ihretwegen überhaupt erst zum Bischof gewählt wurde.

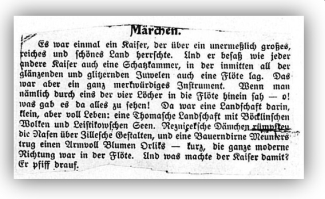

Am Fall des zurückgetretenen Bischofs der sächsischen Landeskirche, Carsten Rentzing, ist vieles bemerkenswert. Weniger seine konservative Gesinnung, die ja niemanden überrascht hat, weil er ihretwegen überhaupt erst zum Bischof gewählt wurde.  Im Bereich der Musik betrachten wir Johann Sebastian Bachs früheste Kirchenkantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“ (BWV 150) ja auch nicht als Jugendsünde eines 21-Jährigen. Und der nebenstehende Text eines 17-Jährigen, mit dem dieser den deutschen Kaiser Wilhelm II. angriff, wurde ebenfalls nicht als Jugendsünde betrachtet, sondern als erste Publikation des Satirikers Kurt Tucholsky, der wenige Jahre später als 23-Jähriger seine publizistische Tätigkeit für Die Weltbühne begann.

Im Bereich der Musik betrachten wir Johann Sebastian Bachs früheste Kirchenkantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“ (BWV 150) ja auch nicht als Jugendsünde eines 21-Jährigen. Und der nebenstehende Text eines 17-Jährigen, mit dem dieser den deutschen Kaiser Wilhelm II. angriff, wurde ebenfalls nicht als Jugendsünde betrachtet, sondern als erste Publikation des Satirikers Kurt Tucholsky, der wenige Jahre später als 23-Jähriger seine publizistische Tätigkeit für Die Weltbühne begann. Und das heißt: Für das, was man mit 21 oder 24 Jahren schreibt, ist man voll verantwortlich. Es gibt in der Tätigkeit eines Intellektuellen keine „Jugendsünden-Klausel“, hier ist man von Jugend an unter Erwachsenen (wie der zwölfjährige Jesus im Tempel,

Und das heißt: Für das, was man mit 21 oder 24 Jahren schreibt, ist man voll verantwortlich. Es gibt in der Tätigkeit eines Intellektuellen keine „Jugendsünden-Klausel“, hier ist man von Jugend an unter Erwachsenen (wie der zwölfjährige Jesus im Tempel,  All das gilt verschärft, wenn man nicht nur als Autor irgendwo einen Aufsatz publiziert, sondern auch Herausgeber einer Zeitschrift bzw. eines Magazins ist. Herausgeber zu sein, und sei es auch im Rahmen eines Redaktionskollektivs, beinhaltet noch einmal eine ganz andere Verantwortung für das, was in der Zeitschrift steht. Man muss dabei nicht die Ansichten und Meinungen der anderen Autoren teilen, aber man verantwortet deren Äußerungen mit und gibt mit den eigenen Texten die Linie vor. Konkret geht es bei der Tätigkeit des Herausgebers darum:

All das gilt verschärft, wenn man nicht nur als Autor irgendwo einen Aufsatz publiziert, sondern auch Herausgeber einer Zeitschrift bzw. eines Magazins ist. Herausgeber zu sein, und sei es auch im Rahmen eines Redaktionskollektivs, beinhaltet noch einmal eine ganz andere Verantwortung für das, was in der Zeitschrift steht. Man muss dabei nicht die Ansichten und Meinungen der anderen Autoren teilen, aber man verantwortet deren Äußerungen mit und gibt mit den eigenen Texten die Linie vor. Konkret geht es bei der Tätigkeit des Herausgebers darum: Im Einzelnen: Von 1989 bis 1992 erscheint in Berlin die Zeitschrift „Fragmente – das konservative Kulturmagazin“. Das war nicht einfach ein Blatt, das der Selbstverständigung eines kleinen Zirkels neokonservativer Träumer dient, nein, es zielte erkennbar programmatisch auf Öffentlichkeit, ja auf eine Umgestaltung der Welt.

Im Einzelnen: Von 1989 bis 1992 erscheint in Berlin die Zeitschrift „Fragmente – das konservative Kulturmagazin“. Das war nicht einfach ein Blatt, das der Selbstverständigung eines kleinen Zirkels neokonservativer Träumer dient, nein, es zielte erkennbar programmatisch auf Öffentlichkeit, ja auf eine Umgestaltung der Welt.  Carsten Rentzing war einer von fünf Herausgebern der Zeitschrift Fragmente. Das wird aus dem Impressum deutlich. Er war damit auch verantwortlich für die inhaltliche Konzeption. So gesehen muss er Verantwortung für sein damaliges Handeln und seine Positionen übernehmen.

Carsten Rentzing war einer von fünf Herausgebern der Zeitschrift Fragmente. Das wird aus dem Impressum deutlich. Er war damit auch verantwortlich für die inhaltliche Konzeption. So gesehen muss er Verantwortung für sein damaliges Handeln und seine Positionen übernehmen.

Denn direkt neben Rentzings Text ist eine Anzeige abgebildet, die von der „Gemeinschaft Deutscher Osten“ stammt. Das ist eine Gruppe, die wir nicht erst heute als Teil der

Denn direkt neben Rentzings Text ist eine Anzeige abgebildet, die von der „Gemeinschaft Deutscher Osten“ stammt. Das ist eine Gruppe, die wir nicht erst heute als Teil der  Kommen wir nun direkt zu Carsten Rentzings Text „Staat und Demokratie. Eine unzeitgemäße Betrachtung“. Er erschien im sechsten Heft der Fragmente und umfasst neun Druckseiten. Man kann sich nun fragen, was den Autor bewegt haben mag, sich gerade diesem Thema zuzuwenden. Er ist 1990 im Grundstudium der Evangelischen Theologie. Was also motiviert ihn, in den Fragmenten einen „Beitrag zur schonungslosen Kritik des Bestehenden“ zu schreiben? Zunächst scheint der Text eher staatsphilosophischer Natur zu sein, aber im Abschnitt „Staatsgewalt“ geht es dann auch um theologische Fragen, nämlich darum, welche Bedeutung die in der Präambel des Grundgesetzes artikulierte „Verantwortung vor Gott“ eigentlich hat, wenn denn doch alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Und auch das von ihm angedeutete Lösungsmodell ist theokratischer Natur.

Kommen wir nun direkt zu Carsten Rentzings Text „Staat und Demokratie. Eine unzeitgemäße Betrachtung“. Er erschien im sechsten Heft der Fragmente und umfasst neun Druckseiten. Man kann sich nun fragen, was den Autor bewegt haben mag, sich gerade diesem Thema zuzuwenden. Er ist 1990 im Grundstudium der Evangelischen Theologie. Was also motiviert ihn, in den Fragmenten einen „Beitrag zur schonungslosen Kritik des Bestehenden“ zu schreiben? Zunächst scheint der Text eher staatsphilosophischer Natur zu sein, aber im Abschnitt „Staatsgewalt“ geht es dann auch um theologische Fragen, nämlich darum, welche Bedeutung die in der Präambel des Grundgesetzes artikulierte „Verantwortung vor Gott“ eigentlich hat, wenn denn doch alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Und auch das von ihm angedeutete Lösungsmodell ist theokratischer Natur. Man könnte spekulieren, dass ein möglicher Auslöser die wenige Jahre zuvor publizierte Denkschrift „Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe“ war. Sie erschien 1990 in ihrer vierten Auflage. Ich empfehle die Denkschrift jedem zur begleitenden

Man könnte spekulieren, dass ein möglicher Auslöser die wenige Jahre zuvor publizierte Denkschrift „Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe“ war. Sie erschien 1990 in ihrer vierten Auflage. Ich empfehle die Denkschrift jedem zur begleitenden  Der nun de facto unter dem Wappen des Deutschen Reiches schreibende Rentzing benennt zunächst den Siegeszug der westlichen Demokratie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, um dann festzustellen:

Der nun de facto unter dem Wappen des Deutschen Reiches schreibende Rentzing benennt zunächst den Siegeszug der westlichen Demokratie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, um dann festzustellen: 1991 schreibt Rentzing über „Protestantismus und Konservatismus“. Es ist das achte Heft der Fragmente, der Druckumfang des Textes ist 10 Seiten. Der Text beginnt mit einer ziemlich respektlosen Bemerkung, die Rentzing in die Anmerkung verpackt hat. Anders als der Aufsatztitel suggeriert, will Rentzing nämlich nicht über Protestantismus schreiben, sondern nur über das Luthertum:

1991 schreibt Rentzing über „Protestantismus und Konservatismus“. Es ist das achte Heft der Fragmente, der Druckumfang des Textes ist 10 Seiten. Der Text beginnt mit einer ziemlich respektlosen Bemerkung, die Rentzing in die Anmerkung verpackt hat. Anders als der Aufsatztitel suggeriert, will Rentzing nämlich nicht über Protestantismus schreiben, sondern nur über das Luthertum: Zwischen 1992 und 1994 muss jener Moment der Einsicht liegen, der Carsten Rentzing erkennen ließ, dass das bisher Vertretene nicht haltbar war, ja, dass es derartig falsch war, dass es eines expliziten Beichtaktes bedurfte, um sich vom Alten zu reinigen und sich dem Neuen zuzuwenden.

Zwischen 1992 und 1994 muss jener Moment der Einsicht liegen, der Carsten Rentzing erkennen ließ, dass das bisher Vertretene nicht haltbar war, ja, dass es derartig falsch war, dass es eines expliziten Beichtaktes bedurfte, um sich vom Alten zu reinigen und sich dem Neuen zuzuwenden.  Umkehr, auch das ist vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, heißt ja nicht, dass man sich angesichts einer Weggabelung für die Zukunft für einen von mehreren möglichen Wegen entscheidet, sondern dass man wirklich radikal die Richtung ändert, zurückgeht und einen neuen Ansatz unternimmt.

Umkehr, auch das ist vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, heißt ja nicht, dass man sich angesichts einer Weggabelung für die Zukunft für einen von mehreren möglichen Wegen entscheidet, sondern dass man wirklich radikal die Richtung ändert, zurückgeht und einen neuen Ansatz unternimmt. Und ähnliche Phänomene gibt es eben auch im rechten Spektrum, das sich nun unter der Flagge des Konservatismus in die Institutionen begibt. Wenn man Thomas Assheuers Überlegungen aus der ZEIT folgt, dann geht es den Konservativen Revolutionäre langfristig darum, dass ihr Denken so mit dem Konservativen verknüpft wird, dass ihr Anliegen als ‚konservativ‘ nobilitiert wird. Die Frage ist, ob Carsten Rentzings Entwicklung in diesem Sinn als konservativ-revolutionäre Mimikry an die sächsische Kirche gedeutet werden kann. Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht.

Und ähnliche Phänomene gibt es eben auch im rechten Spektrum, das sich nun unter der Flagge des Konservatismus in die Institutionen begibt. Wenn man Thomas Assheuers Überlegungen aus der ZEIT folgt, dann geht es den Konservativen Revolutionäre langfristig darum, dass ihr Denken so mit dem Konservativen verknüpft wird, dass ihr Anliegen als ‚konservativ‘ nobilitiert wird. Die Frage ist, ob Carsten Rentzings Entwicklung in diesem Sinn als konservativ-revolutionäre Mimikry an die sächsische Kirche gedeutet werden kann. Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Dass ich aber 2019 in der Jüdischen Allgemeinen die Frage lesen muss, ob einer der deutschen evangelischen Bischöfe ein Rechtsextremist war, weil er in einer rechtsnationalistischen Zeitschrift rechtsextreme Positionen vertreten hat, und zeitgleich seine Freunde bereits an einer vorschnellen Exkulpation arbeiten, erfüllt mich mit tiefer Verzweiflung. Das wollte ich in meinem Leben nicht mehr lesen müssen. Ist das die Wirklichkeit meiner Kirche? Krokodilstränen vergießen über Halle und zugleich einem früheren Anti-Demokraten die Stange halten? Ich fasse es nicht.

Dass ich aber 2019 in der Jüdischen Allgemeinen die Frage lesen muss, ob einer der deutschen evangelischen Bischöfe ein Rechtsextremist war, weil er in einer rechtsnationalistischen Zeitschrift rechtsextreme Positionen vertreten hat, und zeitgleich seine Freunde bereits an einer vorschnellen Exkulpation arbeiten, erfüllt mich mit tiefer Verzweiflung. Das wollte ich in meinem Leben nicht mehr lesen müssen. Ist das die Wirklichkeit meiner Kirche? Krokodilstränen vergießen über Halle und zugleich einem früheren Anti-Demokraten die Stange halten? Ich fasse es nicht. Noch heute deutet Rentzing seine Geschichte so, als sei es etwas, was besser im Verborgenen geblieben wäre:

Noch heute deutet Rentzing seine Geschichte so, als sei es etwas, was besser im Verborgenen geblieben wäre: In diesem Sinne ist die Suche nach den Angelhaken in Rentzings Vor-Leben durchaus plausibel. Mit seinen Schriften als Angelhaken hatte Rentzing 1989 bis 1992 unter dem Deutschen Reichswappen nach Anhängern für die konservative Revolution gefischt. Und er mochte es gar nicht, als Bischof 2019 nach diesen „Angelhaken“ gefragt zu werden. Und er meinte damals wie heute: Die Schuld liegt nicht an mir. Nicht ich, sondern der Fischer, der Kretschmann, der KBW, die Maoisten, die Grünen, meine Kritiker, eben alle Linken sind schuldig. Ach, Adam und Eva hatten wenigstens noch die Schlange bzw. den Teufel. Aber auch das hat Gott ihnen nicht geglaubt.

In diesem Sinne ist die Suche nach den Angelhaken in Rentzings Vor-Leben durchaus plausibel. Mit seinen Schriften als Angelhaken hatte Rentzing 1989 bis 1992 unter dem Deutschen Reichswappen nach Anhängern für die konservative Revolution gefischt. Und er mochte es gar nicht, als Bischof 2019 nach diesen „Angelhaken“ gefragt zu werden. Und er meinte damals wie heute: Die Schuld liegt nicht an mir. Nicht ich, sondern der Fischer, der Kretschmann, der KBW, die Maoisten, die Grünen, meine Kritiker, eben alle Linken sind schuldig. Ach, Adam und Eva hatten wenigstens noch die Schlange bzw. den Teufel. Aber auch das hat Gott ihnen nicht geglaubt.