Ethik und Ästhetik |

EVI-LichtungenNotizen zur Kunst und zum Vordringen des KulturmanagementsAndreas Mertin

Name ist Schall und RauchMan stelle sich einmal für einen Moment vor, die alle fünf Jahre stattfindende Weltkunstausstellung in Kassel hieße nicht einfach Documenta, jeweils ergänzt durch die Veranstaltungsnummer, sondern stattdessen VW-Documenta oder SPARKASSEN-Documenta, weil diese beiden die Hauptsponsoren der Veranstaltung sind. Würde das einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Weltkunstausstellung haben? Würde es eine Einbuße an Bedeutung und Aussagekraft der Ausstellung nach sich ziehen? Verlöre sie durch solch eine kommerzielle Rahmung ihre weltweite Attraktivität? Ich glaube ja.

Das hat viel mit dem in Anspruch genommenen Charakter der Kunst (nach Kant: Zweckmäßigkeit ohne Zweck) zu tun, aber auch mit einem Ethos, der unter Künstlerinnen und Künstlern weitgehend Konsens ist. Aber nun geht natürlich auch die Kunst nach dem Brot, aber das ist nicht das Problem („solange Kunst überhaupt nach Brot geht, bedarf sie derjenigen ökonomischen Formen, die den Produktionsverhältnissen einer Epoche angemessen sind“; Theodor W. Adorno). Selbstverständlich müssen auch Kunstausstellungen finanziert werden, aber das macht Finanziers in aller Regel nicht zu titelgebenden Veranstaltern. But the times they are a changin.

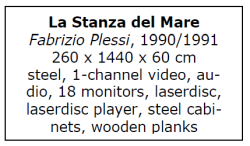

In Wirklichkeit nennt sich das Ganze EVILICHTUNGEN Benannt ist das nach dem regionalen Elektrizitätsunternehmen, das mit dem Motto wirbt: „Weil wir mehr liefern als Energie, Wasser und Wärme. Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI“. Nun könnte man mit Theodor Fontane sagen: „Alle Kunst ist Hexerei. Rechten wir nicht mit dem Wort. Was sind Worte? Schall und Rauch.“ Aber so ist es nicht. Nicht erst in den letzten Jahren ist deutlich geworden, wie wichtig das Framing oder meinetwegen auch Priming eines Geschehens ist. In diesem Falle steht die Veranstaltung unter dem Generalverdacht, mehr Marketing-Aktion des Energie-Unternehmens als wirkliches Kunst-Ereignis zu sein. Man wählt LICHT nicht aus der Sache heraus, sondern wegen des Sponsors. Und diese Ambivalenz, vor der sich die beteiligten Künstlerinnen und Künstler kaum schützen können, durchzieht tatsächlich die gesamte Ausstellung – Marketing-Gags kombinieren sich mit großer Kunst. Das kann man goutieren, der Rezensent tut es nicht. Man könnte das Hildesheimer Ereignis eher als Massenunterhaltung oder Kulturindustrie beschreiben: „Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der Vorherrschaft des Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde“ (Adorno / Horkheimer, Dialektik der Aufklärung). Dennoch hat diese unmittelbare Bezugnahme von Kunst und Handwerk natürlich eine lange Tradition. Auch in mittelalterlichen und neuzeitlichen Kirchen suchten die Zünfte jeweils mit einem großformatigen und thematisch angepassten Tafelbild in den Kirchen präsent zu sein. Seitdem haben sich die Künste jedoch von dieser Indienstnahme befreit und den Prozess der Autonomie-werdung durchlaufen. In der Gegenwart aber verschwimmen die früheren Grenzziehungen, nicht nur die neoliberale Gesellschaft kontaminiert alles mit kommerziellen Interessen, auch die Künste finden es zunehmend unproblematisch, unter dem Banner von Firmen zu agieren. Dafür ist die Lichtkunst-Biennale Hildesheim sicher ein Beispiel. Das bedeutet aber auch, dass man sich nur selten fragt, wie durch die diversen Objekte die Kunst vorangebracht wird, sondern vor allem, wie hier die Massen unterhalten werden und wie die Veranstaltungsorte bespielt werden. Ich greife unter der Vielzahl der Inszenierungen fünf Spielorte heraus. Fabrizio Plessi in der Michaeliskirche HildesheimDer bekannteste Name unter den ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern ist sicher Fabrizio Plessi. Zu ihm schreiben die Veranstalter:

Nun spricht nichts dagegen, auch „historische“ Werke in neuen Kontexten zur Geltung zu bringen. Die Biennale in Venedig hatte 2011 drei Werke von Tintoretto ins Zentrum der Ausstellung zeitgenössischer Kunst gestellt. Das funktionierte ausgezeichnet. Im vorliegenden Fall wurde nun die Arbeit La Stanza del Mare in die berühmte Hildesheimer Michaeliskirche kontextualisiert. La Stanza del Mare ist eine überaus beeindruckende poetische Arbeit von Plessi, bei der acht Monitore so in eine Reihe von Holzschränken eingefügt sind, dass das Video nur begrenzt sichtbar ist. Auf den Monitoren sehen wir Meerwasser und Brandungswellen. Die Arbeit ordnet sich in die Fülle der Meerwasser-Videos von Plessi ein und hat gerade in ihrer Sperrigkeit einen höchst eigentümlichen Reiz. Nur bezweifle ich, dass sie für die Hildesheimer Michaeliskirche eine geeignete Arbeit ist. Dort wirkt sie wie ein Ausstellungsstück, das man für sich betrachtet, wie man eine Arbeit in einer Galerie betrachtet. Und man setzt sie kaum mit dem Kontext in Beziehung. Zumindest mir ging es so. Die Arbeit entwickelt einfach keinen Mythos, den sie dem dominanten Mythos der Michaeliskirche entgegensetzen könnte. Sie ist eindeutig schwächer als der Kontext. Das wäre anders, wenn die Arbeit Roma von Plessi dort ausgestellt worden wäre, die dieser 1987 im Apollosaal der Orangerie auf der Documenta in Kassel präsentiert hat, und die bis heute im Gedächtnis nachwirkt. [Fabrizio Plessi, Roma, 1987, Videoinstallation, 200 qm großer Raum mit Feuerschutzfarbe rot gestrichen, 26 Monitore, römische Travertin-Platten, 2 Videogeräte VHS, Fließbänder in Bewegung, 2 aufgenommene Programme, documenta 8, Kassel]. Diese Arbeit bildet einen eigenständigen Mythos aus, der durchaus in der Michaeliskirche zur Geltung hätte gebracht werden können. Für die nun eingesetzte Arbeit La Stanza del Mare hätte ich mir von all den vielen denkbaren Orten in Hildesheim die Kirche im Priesterseminar gewünscht, selbst ein Juwel der ästhetischen Reduktion, die nach dem II. Vatikanum in der katholischen Kirche einsetzte. Dieser White-Cube-Kirche hätte der Kontrast mit der Arte-Povera-Arbeit von Plessi sehr gutgetan und zugleich verschiedene Arten ästhetischer Reduktion und Narration im Gegenüber einsichtig gemacht. Tatjana Busch in der Annakapelle

Die Arbeit vor Ort besticht durch ihre Reduktion und gleichzeitige starke Emotionalität. Die Künstlerin hat verspiegelte Edelstahlplatten auf dem Boden der Kapelle ausgelegt, über denen ein Objekt steht, dessen gebogene Formen das fluoreszierende Licht wandern und leben lassen. Man könnte die gebogenen Formen wieder auf ihre rechteckigen Ursprungsformen zurückführen, die damit die Form der Edelstahlplatten annehmen würden, zugleich aber ihre Lebendigkeit verlören. So aber visualisiert die Arbeit etwas, was vielleicht immer in der Annenkapelle sich vollzieht, nur aber nicht vor Augen liegt. Die Künstlerin schreibt zu ihrer Arbeit:

Jaap van den Elzen & Augusto Meijer in der Kirche St. Andreas

Die Inszenierung der beiden Künstler in der St. Andreas Kirche mit dem Titel ECHO soll, wie es heißt, „die akustischen und architektonischen Qualitäten der Kirche durch ein synergetisches Erlebnis von Klang und Licht“ untersuchen. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Und was das bedeuten soll. Die akustischen und architektonischen Qualitäten der St. Andreas Kirche standen ja nie infrage. Sie sind durch eine jahrhundertelange liturgische Praxis erprobt und bewährt. Wenn die Frage die ist, ob sie noch in die Gegenwart passen, ist nun gerade ein Lichtkunst-Event der denkbar schlechteste Lackmustest. Nicht umsonst kommt die Hauptfunktion der Kirche, Umbauung und Fokussierung religiöser Praxis zu sein, beim Kunstwerk gar nicht vor - wenn man nicht die Orgelklänge als genuin religiös ansieht. Die Veranstalter schreiben:

Vor Ort erwies sich das Ganze dann doch eher als eine zweifelhafte Bespielung des Gebäudes, die nun so gut wie gar nichts mit dem Leben in diesem Raum während der letzten 500 Jahre zu tun hatte. Es war fast schon wie eine Großdisko mit Nebelschwaden und Lichtreflexen, nur dass eben keine entsprechende Stimmung aufkam. Es war keine site-specific-art, weil das Spezifische des Raumes gar nicht begriffen und durcharbeitet wurde. Es war eine Arbeit, die sich vielleicht assoziativ auf die Umgebung, den formalen Raum bezog, nicht aber auf dessen spezifische Atmosphäre. Ich will nicht abstreiten, dass vermutlich sehr viele Besucher angetan waren von der Inszenierung, aber genau das ist eben der Effekt, wenn man auf Nebelschwaden und Lichtdome setzt. Man befragt nicht, man inszeniert. Hier wäre etwas mehr ästhetische Reflexion sinnvoll gewesen. Hartung & Trenz in der St. Jakobi-LiteraturkircheDie Hildesheimer Literaturkirche St. Jakobi ist eine Institution, eine der in den letzten Jahren immer zahlreicher werdenden Kulturkirchen. Während die Besucherzahlen der Gottesdienste rückläufig sind, versucht man dies zu kompensieren, indem man das Portfolio um andere kulturelle Angebote aufstockt. Das ist insoweit akzeptabel, als dass dabei auch das eigene Anliegen, die religiöse Präsenz gewahrt bleibt und nicht zu einem diffusen kulturprotestantischen Alles und Nichts diffundiert. Kulturkirchen sind deshalb m.E. eine ganz besondere Herausforderung, weil sie theologisch besonders begründungsbedürftig sind. Kultur allein ist noch kein spezifischer Beitrag zur Theologie der Gegenwart. Kulturkirchen dürfen keine Rückzugsorte angesichts einer schrumpfenden Plausibilität protestantischer Identität im 21. Jahrhundert sein, sondern müssen Kultur und Theologie begründet miteinander ins Gespräch bringen. Sie müssen zeigen, dass und wie die Kultur als autonome Kultur in der Evangelischen Kirche des 21. Jahrhunderts ein anerkannter Gast sein kann, mit dem man das Gespräch aufnehmen möchte. In der Literaturkirche wurde nun ein Künstlerduo platziert, bei dem man vermuten kann, die Plausibilität der Platzierung ergibt sich aus der Aufgabenstellung des gastgebenden Gebäudes. Hartung & Trenz arbeiten mit Typografie und Sprache und es scheint daher naheliegend, sie mit der Jakobikirche ins Gespräch zu bringen. Die Veranstalter schreiben über die Künstler:

Vor Ort sieht man nach dem Betreten der St. Andreas-Kirche 2000 projizierte Wörter, die zu Zweier-Kombinationen zusammengefasst sind, die dem Alltagsgebrauch der deutschen Sprache entnommen sind: Schall & Rauch, Saus & Braus, fix & fertig. Die Installation trägt den Titel IMMER & EWIG und inspiriert die BesucherInnen dazu, sich mit möglichen Geschichten, Narrationen hinter den Begriffspaaren zu beschäftigen. Was heißt „Saus & Braus“, wann gebrauchen wir das Begriffspaar und woher kommt es eigentlich? Und warum heißt es nicht „Saus & Schmaus“? Man könnte nun stundenlang diesen Sprachverweisen nachgehen und wenn die Inszenierung nicht nur drei Tage dauern würde, würde ich als Veranstalter ein Terminal mit einem digitalen Grimm’schen Wörterbuch aufstellen, um zu weiteren Recherchen Gelegenheit zu geben. Zwei kleine Einwände habe ich, weniger gegenüber der künstlerischen Arbeit, als vielmehr gegenüber ihrer Verortung. Ich finde die Arbeit von Hartung & Trenz in der Literaturkirche einfach zu naheliegend. Es besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr als autonomer Beitrag, sondern als illustrative Ergänzung des Ausstellungsortes wahrgenommen wird. Es fehlt mit anderen Worten ein ästhetischer Bruch. Der gravierendere Einwand betrifft aber das Setting der Kirche. Hier hatte ich nicht den Eindruck, dass die Bildende Kunst respektive die Lichtkunst tatsächlich ein Gast der Kirche war. Am Eingang lagen irgendwelche mir nicht erklärliche Sandsäcke herum und auch die Öffnung zum Kirchenraum im Inneren war nicht wirklich einladend. Der restliche Raum war in der Dunkelheit dann nicht mehr so wahrnehmbar, aber auch hier mussten die Künstler Konzessionen machen. Kunst ist aber nicht ein nebenbei platziertes Ausstellungstück, sie bedarf der geradezu perfekten Inszenierung. Hier war noch „Luft nach oben“. Anne Roininen in der BahnhofsunterführungZahlreiche dystopische Kinofilme spielen mit dem Setting, dass eine Stadt urplötzlich verlassen ist und die PKWs mitten auf der Straße menschenlos herumstehen. Weniges ist so auf das Funktionieren angelegt, wie das Automobil. Sobald es nicht mehr mobil ist, wird es zu einem Störfaktor; zumindest wirkt es stark irritierend. Wer in Deutschland sein Auto ohne gültige Plakette auch nur am Wegesrand stehen lässt, bekommt schnell Ärger mit den Behörden.

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/123/nam679.htm |

Anders als beim Fußball, bei dem wir uns inzwischen irgendwie daran gewöhnt haben, dass Stadien nicht mehr nach Vereinen, Städten, verdienten Fußballern oder Trainern, sondern nach den Hauptsponsoren benannt werden (Signal-Iduna-Park oder Allianz-Arena) und Fußballvereine sogar gleich den Hauptsponsor im Vereinstitel tragen (RB Leipzig / RB Salzburg), ist dies in der Bildenden Kunst – von raren Ausnahmen abgesehen – (noch) nicht der Fall.

Anders als beim Fußball, bei dem wir uns inzwischen irgendwie daran gewöhnt haben, dass Stadien nicht mehr nach Vereinen, Städten, verdienten Fußballern oder Trainern, sondern nach den Hauptsponsoren benannt werden (Signal-Iduna-Park oder Allianz-Arena) und Fußballvereine sogar gleich den Hauptsponsor im Vereinstitel tragen (RB Leipzig / RB Salzburg), ist dies in der Bildenden Kunst – von raren Ausnahmen abgesehen – (noch) nicht der Fall. Die Internationale Lichtkunst-Biennale Hildesheim heißt nun gerade nicht so, vielmehr bildet die neutrale Beschreibung nur den Untertitel.

Die Internationale Lichtkunst-Biennale Hildesheim heißt nun gerade nicht so, vielmehr bildet die neutrale Beschreibung nur den Untertitel.

Die Annenkapelle im Kreuzgang des Hildesheimer Doms, genau gegenüber dem legendären Rosenstock, ist bereits heute ein Ort der stillen Kontemplation. 1321 ließ Bischof Otto II. (1319–1331) auf dem Annenfriedhof im Kreuzgang eine kleine rein gotische Kapelle für die Mutter der Gottesmutter Maria, die hl. Anna, erbauen. Dieses ist der erste gotische Bau in Hildesheim. Damit sind für die künstlerische Begegnung schon bestimmte Stichpunkte vorgegeben: Licht, Geometrie, Proportionen, Material und Farbe. Ausgesucht hat sich die Annenkapelle die Künstlerin Tatjana Busch. Zu ihr

Die Annenkapelle im Kreuzgang des Hildesheimer Doms, genau gegenüber dem legendären Rosenstock, ist bereits heute ein Ort der stillen Kontemplation. 1321 ließ Bischof Otto II. (1319–1331) auf dem Annenfriedhof im Kreuzgang eine kleine rein gotische Kapelle für die Mutter der Gottesmutter Maria, die hl. Anna, erbauen. Dieses ist der erste gotische Bau in Hildesheim. Damit sind für die künstlerische Begegnung schon bestimmte Stichpunkte vorgegeben: Licht, Geometrie, Proportionen, Material und Farbe. Ausgesucht hat sich die Annenkapelle die Künstlerin Tatjana Busch. Zu ihr  Die Andreaskirche in Hildesheim ist eine Herausforderung für jeden Künstler, denn ihre Maße sind so angelegt, dass jede andere künstlerische Intervention sekundär erscheint. Künstlerinnen und Künstlern bleibt so nur, mit dem Erhabenen zu konkurrieren oder selbst auf das Erhabene zu setzen. Das aber hat gerade in Deutschland – zumal im Kontext der Lichtkunst – eine fatale Tradition. Der Versuch von Albert Speer, den „Baustoff Licht“ gezielt für die Schaffung pseudosakraler Stimmungen einzusetzen und Lichtdome auf dem Nürnberger Reichsparteitag zu errichten, hat Folgewirkungen bis in die Gegenwart. Es ist in Deutschland nicht möglich, quasi unbefangen Lichtdome einzusetzen, seien sie noch so sehr durch Nebelschwaden gebrochen. Wir werden jedes Mal an die ästhetischen Inszenierungen des Faschismus erinnert. Deshalb sollte man gerade bei den großen evangelischen Kirchen mit derartigen Lichtspielen vorsichtig sein. Das Spiel mit dem Erhabenen ist seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts kontaminiert. Aber es war bereits zuvor fraglich geworden:

Die Andreaskirche in Hildesheim ist eine Herausforderung für jeden Künstler, denn ihre Maße sind so angelegt, dass jede andere künstlerische Intervention sekundär erscheint. Künstlerinnen und Künstlern bleibt so nur, mit dem Erhabenen zu konkurrieren oder selbst auf das Erhabene zu setzen. Das aber hat gerade in Deutschland – zumal im Kontext der Lichtkunst – eine fatale Tradition. Der Versuch von Albert Speer, den „Baustoff Licht“ gezielt für die Schaffung pseudosakraler Stimmungen einzusetzen und Lichtdome auf dem Nürnberger Reichsparteitag zu errichten, hat Folgewirkungen bis in die Gegenwart. Es ist in Deutschland nicht möglich, quasi unbefangen Lichtdome einzusetzen, seien sie noch so sehr durch Nebelschwaden gebrochen. Wir werden jedes Mal an die ästhetischen Inszenierungen des Faschismus erinnert. Deshalb sollte man gerade bei den großen evangelischen Kirchen mit derartigen Lichtspielen vorsichtig sein. Das Spiel mit dem Erhabenen ist seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts kontaminiert. Aber es war bereits zuvor fraglich geworden: Noch unheimlicher aber wird es, wenn die Autos nicht nur einfach herumstehen, sondern scheinbar ein Eigenleben entwickeln, sei es, indem sie sprechen (so etwa bei Pope L. mit seiner Whispering Campaign auf der documenta 14 in Kassel), oder von innen heraus leuchten (so wie bei Anne Roininen nun bei der Lichtkunst-Biennale in Hildesheim). Wir sind jedes Mal irritiert, weil die Objekte nicht mehr das tun, was wir von ihnen erwarten. Die Veranstalter

Noch unheimlicher aber wird es, wenn die Autos nicht nur einfach herumstehen, sondern scheinbar ein Eigenleben entwickeln, sei es, indem sie sprechen (so etwa bei Pope L. mit seiner Whispering Campaign auf der documenta 14 in Kassel), oder von innen heraus leuchten (so wie bei Anne Roininen nun bei der Lichtkunst-Biennale in Hildesheim). Wir sind jedes Mal irritiert, weil die Objekte nicht mehr das tun, was wir von ihnen erwarten. Die Veranstalter  Im konkreten Fall wurde eine Bahnunterführung in der Nähe des Hauptbahnhofs mit sechs plus einem PKW gefüllt, Autos, die quer auf der Straße bzw. in einem Fall in der Nische eines Parkplatzes stehen. Aber die Autos stehen nicht nur einfach herum, sondern sie leuchten aus sich heraus, die Fensterscheiben sind beschlagen, so dass ein konkreter Blick ins Innere, der über den Vorgang Aufklärung verschaffen könnte, verwehrt ist. Diese Beleuchtung, die konstitutiv für die Arbeiten von Roininen ist, verhindert, dass wir das Ganze für ein Standbild eines aktuellen Unfalls halten und die Polizei rufen. Stattdessen werden die Objekte zum Gesprächsanlass, zum Anstoß, weil sie den Fluss des Verkehrs hindern, im Weg stehen und Fragen aufwerfen. Das fand ich außerordentlich beeindruckend, weil es produktiv verstört. Keine Illumination, sondern Unterbrechung, Irritation, eben Enlightment.

Im konkreten Fall wurde eine Bahnunterführung in der Nähe des Hauptbahnhofs mit sechs plus einem PKW gefüllt, Autos, die quer auf der Straße bzw. in einem Fall in der Nische eines Parkplatzes stehen. Aber die Autos stehen nicht nur einfach herum, sondern sie leuchten aus sich heraus, die Fensterscheiben sind beschlagen, so dass ein konkreter Blick ins Innere, der über den Vorgang Aufklärung verschaffen könnte, verwehrt ist. Diese Beleuchtung, die konstitutiv für die Arbeiten von Roininen ist, verhindert, dass wir das Ganze für ein Standbild eines aktuellen Unfalls halten und die Polizei rufen. Stattdessen werden die Objekte zum Gesprächsanlass, zum Anstoß, weil sie den Fluss des Verkehrs hindern, im Weg stehen und Fragen aufwerfen. Das fand ich außerordentlich beeindruckend, weil es produktiv verstört. Keine Illumination, sondern Unterbrechung, Irritation, eben Enlightment.