Materialien zur Ästhetik des Bösen

Andreas Mertin

Von der Schwierigkeit, nicht nur in der Kunst über das Böse zu sprechen[1]

1795 veröffentlicht der Philosoph Johann Benjamin Erhard (1766-1827) einen kleinen Aufsatz, der den Titel trug „Apologie des Teufels“.[2] Der einzige Kantschüler, der zugleich ein konsequenter Jakobiner war, hatte im gleichen Jahr auch die Schrift „Über das Recht des Volks zu einer Revolution“ publiziert. Derartige Schriften waren in dieser Zeit existenzgefährdend, denn die Herrschenden sahen sich nicht gerne infrage gestellt. Erhards Apologie des Teufels ist natürlich keine „Verteidigung“ des Bösen, sondern eine Apologie in dem Sinne, ob es philosophisch überhaupt sinnvoll sein kann, ob es vernunftgemäß sein kann, über das Böse zu reden.

1795 veröffentlicht der Philosoph Johann Benjamin Erhard (1766-1827) einen kleinen Aufsatz, der den Titel trug „Apologie des Teufels“.[2] Der einzige Kantschüler, der zugleich ein konsequenter Jakobiner war, hatte im gleichen Jahr auch die Schrift „Über das Recht des Volks zu einer Revolution“ publiziert. Derartige Schriften waren in dieser Zeit existenzgefährdend, denn die Herrschenden sahen sich nicht gerne infrage gestellt. Erhards Apologie des Teufels ist natürlich keine „Verteidigung“ des Bösen, sondern eine Apologie in dem Sinne, ob es philosophisch überhaupt sinnvoll sein kann, ob es vernunftgemäß sein kann, über das Böse zu reden.

Interessant ist seine kleine Schrift vor allen deshalb, weil sie als Abrechnung mit der noch gar nicht existenten neoliberalen Gesellschaft gelesen werden kann. In diesem Sinne einer Kapitalismuskritik wurde sie auch 1970 wiederentdeckt und zunächst im Hanser-Verlag, dann 1976 im Syndikat-Verlag wiederveröffentlicht.[3] Zuvor war 1943 bereits Benedetto Croce auf die Schrift eingegangen. Zeitgenössisch hatte Friedrich Wilhelm Schlegel die Schrift rezensiert und war zu dem Schluss gekommen: „Das Vorzüglichste in dem ganzen Aufsatze ist wohl die Entwicklung der Maximen des Teufels“. Und in diesem Urteil hat er wohl recht, zumindest erscheinen in der Lektüre diese Maximen als besonders eindrücklich und in ihrer Bedeutung als geradezu visionär. Diese Maximen lauten wie folgt:

Die Maximen des Teufels

Ich will so handeln, dass mein Ich der einzige mögliche Zweck meiner Handlung ist und als das einzige freie Wesen erscheint.

Ich will so handeln, dass mein Ich der einzige mögliche Zweck meiner Handlung ist und als das einzige freie Wesen erscheint.

- Sei nie wahrhaftig, und scheine es doch. Denn wenn du wahrhaftig bist, so können andere auf dich rechnen, du dienst also ihnen, und sie dienen nicht bloß dir. Wenn du aber nicht wahrhaftig scheinst, so rechnen sie nicht auf dich, und du kannst dich ihrer nicht so bequem bedienen.

- Erkenne kein Eigentum, aber behaupte, dass es heilig und unverletzbar sei, und eigne dir alles zu. Wenn du alles als Dein anerkannt besitzen kannst, so ist alles von dir abhängig.

- Bediene dich der Moralität anderer als Schwäche zu deinen Zwecken.

- Verleite jedermann zur Sünde, während du die Moralität als etwas Notwendiges zu erkennen scheinst. Dadurch werden alle anderen von deiner Gnade abhängig, weil du sie als Verbrecher strafen kannst.

- Liebe niemand.

- Mache jeden unglücklich, der nicht von dir abhängen will.

- Sei völlig konsequent, und lasse dich nie etwas gereuen. Was du einmal beschlossen hast, das führe aus, es koste, was es wolle. Dadurch zeigst du deine gänzliche Unabhängigkeit und erlangst wegen der Gleichförmigkeit in deinem Verfahren den Schein der Gerechtigkeit, der dir ein geschicktes Mittel abgibt, andere dir zu Sklaven zu machen, ehe sie es noch merken.[4]

Was man bei Johann Benjamin Erhard erkennen kann, ist die Einsicht, dass der „Teufel“ nicht immer als unmittelbar identifizierbarer „Böser“ auftritt, sondern normalerweise als vom Guten nicht unterscheidbares Wesen, das eben selbst überhaupt nicht an das Gute glaubt oder für das Gute eintreten möchte. Es simuliert das Gute, um seine eigenen (egoistischen) Ziele durchzusetzen. In der Regel tritt das Böse also als scheinbar wohlgesonnener Berater und Helfer auf („Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch folgende Produkte angeschaut …“). Dort, wo das Böse als Böses offensichtlich erscheint, haben wir es dagegen oft schon mit einer „nachträglichen“ Sicht auf die Ereignisse / die Geschichte zu tun, die deutlich zu machen sucht, was in der konkreten Situation vermutlich noch gar nicht deutlich war. Das lässt sich auch in der christlichen Kunstgeschichte zeigen.

Was man bei Johann Benjamin Erhard erkennen kann, ist die Einsicht, dass der „Teufel“ nicht immer als unmittelbar identifizierbarer „Böser“ auftritt, sondern normalerweise als vom Guten nicht unterscheidbares Wesen, das eben selbst überhaupt nicht an das Gute glaubt oder für das Gute eintreten möchte. Es simuliert das Gute, um seine eigenen (egoistischen) Ziele durchzusetzen. In der Regel tritt das Böse also als scheinbar wohlgesonnener Berater und Helfer auf („Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch folgende Produkte angeschaut …“). Dort, wo das Böse als Böses offensichtlich erscheint, haben wir es dagegen oft schon mit einer „nachträglichen“ Sicht auf die Ereignisse / die Geschichte zu tun, die deutlich zu machen sucht, was in der konkreten Situation vermutlich noch gar nicht deutlich war. Das lässt sich auch in der christlichen Kunstgeschichte zeigen.

Einige Kunstwerke, die Wege der Annäherung an das Thema repräsentieren

Im Folgenden will ich kurz anhand einiger Beispiele die Einsicht plausibel machen, dass es zwei unterschiedliche Arten der Annäherung an das Böse in den kulturellen Artefakten gibt: eine Form, bei der es letztlich dem Betrachter überlassen bleibt, ob er es hier mit dem Bösen zu tun hat oder nicht. Diese Form der Annäherung entspricht der Einsicht Erhards, dass der/das Böse oft so in Erscheinung tritt, dass er/es vom Guten nicht unterscheidbar ist. Die andere, durchaus häufigere Form ist die, bei der der Teufel explizit vorab kenntlich und dem Guten gegenübergestellt ist. Diese Form ist vor allem eng mit der christlichen Ikonographie und der religiös beeinflussten Kunstgeschichte verbunden.

Beispiel 1

„Stumm, wie gebannt steht eine Gruppe Menschen in einer urweltlichen … Landschaft. Wir sehen nichts als Rücken, zwei Profile, ein merkwürdig undeutliches Gesicht. Es sind passive, austauschbare Gestalten, eher eine Ansammlung von Regenmänteln, ein paar Pelzen und einer Kostümjacke, alle unter irgendwelchen Hüten und Kopfbedeckungen. Ein dunkel verhangener Himmel liegt schwer über der Welt, eine fast unerträgliche Spannung liegt über dieser Szene. Die Menschen blicken wie hypnotisiert in die Richtung des vermuteten Geschehens und warten, warten, warten.“[5]

Mit diesen Worten beschreibt Elke von Racbriewsky in der ZEIT in einer Ausstellungsbesprechung ein Kunstwerk, das aus heutiger Perspektive fast einhellig als Prophezeiung und aus damaliger Zeit als höchst ambivalent begriffen werden kann.

Mit diesen Worten beschreibt Elke von Racbriewsky in der ZEIT in einer Ausstellungsbesprechung ein Kunstwerk, das aus heutiger Perspektive fast einhellig als Prophezeiung und aus damaliger Zeit als höchst ambivalent begriffen werden kann.

Das Bild mit dem Titel „Die Erwartung“ hängt heute im Museum of Modern Art in New York und stammt von Richard Oelze (1900-1980).

Oelze ist einer der wesentlichen Repräsentanten der surrealistischen Bewegung, obwohl er niemals ein formaler Anhänger der verschiedenen Manifeste war. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er von 1921 bis 1925 am Bauhaus in Weimar; dort war er Schüler von Johannes Itten, der allerdings eine völlig andere Auffassung vertrat. Von Weimar ging Oelze für vier Jahre nach Dresden. Danach verbrachte er ein Jahr in Ascona. 1931-32 arbeitete Oelze in Berlin. Dann zog der Künstler nach Paris, wo er André Breton, Salvador Dali, Paul Eluard und Max Ernst kennenlernte. Oelze verließ Paris 1936 und reiste in die Schweiz und nach Italien. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kehrte er nach Deutschland zurück und trat 1941 in die Wehrmacht ein. Nach Kriegsende ließ sich Oelze in Worpswede nieder; 1962 zog er ins Weserbergland“.[6]

Typisch für seine Arbeiten ist eine überaus geheimnisvolle Darstellung von Landschafts- und Figurenkompositionen mit einer altmeisterlich anmutenden Wiedergabe der Details. Es gibt bei einigen Arbeiten eine Verwandtschaft zu den Frottagen von Max Ernst.

Über das nun von uns in den Blick genommene Bild „Die Erwartung“ schreibt Alfred H. Barr, der Gründungsdirektor des New Yorker Museums of Modern Art (MOMA), es sei ein Werk "mit einer Andeutung von geradezu journalistischer Aktualität", es sei „außergewöhnlich, vielleicht sogar einmalig“ nicht nur im Oeuvre von Oelze, sondern auch in der damaligen Kunst.

Was er damit meinen könnte, wird deutlich, wenn man das Kunstwerk mit einem Foto in Beziehung setzt, das am 30. Januar 1933 entstanden ist. Wenn wir zunächst auf den linken unteren Teil des Fotos schauen, dann sehen wir eine zum Kunstwerk von Oelze fast identische Gruppe mit den charakteristischen Kopfbedeckungen von Bürgern aus den 30er-Jahren. Sie blicken erwartungsvoll auf irgendetwas, das wir nicht sehen und über dessen Bedeutung wir uns daher auch nicht im Klaren sein können.

Was er damit meinen könnte, wird deutlich, wenn man das Kunstwerk mit einem Foto in Beziehung setzt, das am 30. Januar 1933 entstanden ist. Wenn wir zunächst auf den linken unteren Teil des Fotos schauen, dann sehen wir eine zum Kunstwerk von Oelze fast identische Gruppe mit den charakteristischen Kopfbedeckungen von Bürgern aus den 30er-Jahren. Sie blicken erwartungsvoll auf irgendetwas, das wir nicht sehen und über dessen Bedeutung wir uns daher auch nicht im Klaren sein können.

Das ändert sich erst, wenn wir den Blick erweitern und auf das ganze Foto schauen. Es wurde wie bereits erwähnt am 30. Januar 1933 aufgenommen und zeigt eine Gruppe von Berliner Bürgern an der Reichskanzlei, wo Adolf Hitler am Fenster steht. Der historische Originaltext zum Foto lautet: 30. Januar 1933 Hitler am Fenster der Reichskanzlei in der Wilhelmstraße in Berlin bei der Entgegennahme der Ovationen der Bevölkerung am Abend des Tages. (Aufnahme: Robert Sennecke, Berlin)

Ob Oelze das Foto kannte, ist nicht klar. Als das Foto entstand, befand sich Oelze nicht mehr in Berlin, er weilte zwischen 1932 und 1936 in Paris, wo er auf André Breton, Salvador Dalí, Paul Éluard und Max Ernst traf und von ihnen auch beeinflusst wurde. Erst 1938 kehrt Oelze nach Deutschland zurück und lässt sich in Worpswede nieder. Wenn es also mehr als ein Zufall sein sollte, dass wir in den Rückenfiguren im Gemälde „Die Erwartung“ jene Masse Mensch erkennen, die am Abend des 30. Januar 1933 vor der Berliner Reichskanzlei ihren neuen Führer erwartete und feierte, dann muss Oelze über die Presse und die Pressefotos von Robert Sennecke davon Kenntnis bekommen haben. Das m.E. Interessante an diesem Bild ist nun, dass wir heute mit Oelzes Bild unmittelbar die Erwartung einer drohenden Gefahr assoziieren, während auf dem Foto keine ängstlichen, sondern eher erwartungsfrohe Menschen eingefangen sind. Darin ist Oelzes Bild prophetisch und diagnostisch zugleich.

Beispiel 2

Michael Pacher, Der Teufel weist dem hl. Augustinus das Buch der Laster vor, Kirchenväter-Altar, um 1480, 103x91 cm, Alte Pinakothek München (seit 1812 als Säkularisationsgut aus dem Augustinerchorherrenstift Neustift bei Brixen)

Dieses Kunstwerk dürfte eines jener Bilder sein, in der der personifizierte Teufel am Interessantesten und Anschaulichsten dargestellt wird. Wir haben natürlich noch viele andere Werke, auf denen böse und merkwürdige Elemente überaus anschaulich dargestellt werden, aber hier bekommt der Teufel eine eigene sinnliche Qualität. Vergegenwärtigen wir uns zunächst, wie man in den klassischen Symbolkunden den Teufel zu beschreiben pflegte. Ich zitiere aus dem Abschnitt zum Teufel aus Wolfgang Menzels 1854 erschienenem Buch zur Christliche Symbolik:

Weil der Teufel nur Böses will und Böses tut, kommen ihm die Attribute alles Bösen in der Welt zu, wohin auch das Gegenteil von allem Gesunden, Heitern, Klaren, Schönen und den Sinnen Wohlgefälligen zu rechnen ist. Wie Gott, die Engel, Heiligen und Seligen ewig im Licht sind, so der Teufel immer in Nacht und Finsternis; wie jene ewig in Wonne, so dieser ewig in Qual, und wie jene Wonne gewähren, so gewährt dieser nur Qual. Wie jene in Schönheit strahlen, so vereinigt dieser in sich alles Hässliche. Wie jene in himmlischen Harmonien und Wohlgerüchen leben, deren Nachahmung Musik und Weihrauch der Kirchen sind, so gibt der Teufel nur Misstöne, graulichen Lärm von sich und lässt überall einen Gestank zurück. Wie jene von der Kunst in ewiger Ruhe oder in sanfter heiliger Bewegung aufgefasst werden, so dieser in gewaltsam zurückgehaltener oder losgelassener Gier und mehr als tierischer Wildheit. Überall erscheinen der Teufel und sein Reich als das Gegenbild zum Himmelreich und zur Kirche.

Weil der Teufel nur Böses will und Böses tut, kommen ihm die Attribute alles Bösen in der Welt zu, wohin auch das Gegenteil von allem Gesunden, Heitern, Klaren, Schönen und den Sinnen Wohlgefälligen zu rechnen ist. Wie Gott, die Engel, Heiligen und Seligen ewig im Licht sind, so der Teufel immer in Nacht und Finsternis; wie jene ewig in Wonne, so dieser ewig in Qual, und wie jene Wonne gewähren, so gewährt dieser nur Qual. Wie jene in Schönheit strahlen, so vereinigt dieser in sich alles Hässliche. Wie jene in himmlischen Harmonien und Wohlgerüchen leben, deren Nachahmung Musik und Weihrauch der Kirchen sind, so gibt der Teufel nur Misstöne, graulichen Lärm von sich und lässt überall einen Gestank zurück. Wie jene von der Kunst in ewiger Ruhe oder in sanfter heiliger Bewegung aufgefasst werden, so dieser in gewaltsam zurückgehaltener oder losgelassener Gier und mehr als tierischer Wildheit. Überall erscheinen der Teufel und sein Reich als das Gegenbild zum Himmelreich und zur Kirche.

Es gibt jedoch auch eine teuflische Schönheit. Was die klugblickende graziöse Schlange nur sinnbildlich bezeichnet, das zeigt sich oft in der vollendeten Schönheit von Männern und Frauen, die dämonische Zaubermacht eines Don Juan, einer Circe. Wenn sich aber der Teufel auch aller Meisterformen des Schöpfers zu seinen Werken bedienen kann, so geht ihm doch dabei immer der Zauber der Unschuld ab. In der diabolischen Schönheit liegt immer etwas Unheimliches, was den Bewunderer befremdet und erschreckt. Das ist die Abwesenheit der Unschuld. Die alten Maler wussten auch diese Eigentümlichkeit des teuflischen Wesens auf eine naive Weise auszudrücken. Sie duldeten nämlich nicht, dass der Teufel, mochte er auch noch so schön als Mensch gemalt sein, ein ganzer Mensch sein durfte. Irgendwo musste etwas Tierisches an einer Gestalt hervorblicken, ein Horn, ein Huf, eine Kralle, wenigstens ein spitzes Ohr.[7]

Nun ist die Darstellung des Teufels auf dem Kirchenväter-Altar von Michael Pacher keinesfalls von „diabolischer Schönheit“. Allenfalls ist es eine überaus schöne Darstellung des Diabolischen. Aber niemand würde von dieser Figur verführt wie einst die Mannschaft des Odysseus von den Circen oder die Frauen von Don Juan. Dieser Teufel macht es uns einfach – er ist das personifizierte Logo des Teuflischen. Keine Verwechslung möglich.

Was zeigt uns nun das Bild? Nach einer Legende erschien Augustinus der Teufel mit einem Buch, in dem die Laster aller Menschen aufgezeichnet waren. Auf seinem eigenen Blatt fand Augustinus nur eine einzige Sünde: Er hatte einmal sein Abendgebet, die Complet, vergessen. Sofort ging er in die Kirche und sprach das vergessene Gebet. Als er zurückkam, war sein Sündenblatt zum Ärger des Teufels völlig weiß. Das Bild erinnert die vor ihm praktizierenden Augustinermönche daran, die Gebetszeiten sorgfältig einzuhalten. In der Sache selbst lehnt Augustinus die Existenz eines "Bösen an sich" ab, da Gott allmächtig und gut ist; alles Böse ist deshalb Mangel an Gutem.

Was zeigt uns nun das Bild? Nach einer Legende erschien Augustinus der Teufel mit einem Buch, in dem die Laster aller Menschen aufgezeichnet waren. Auf seinem eigenen Blatt fand Augustinus nur eine einzige Sünde: Er hatte einmal sein Abendgebet, die Complet, vergessen. Sofort ging er in die Kirche und sprach das vergessene Gebet. Als er zurückkam, war sein Sündenblatt zum Ärger des Teufels völlig weiß. Das Bild erinnert die vor ihm praktizierenden Augustinermönche daran, die Gebetszeiten sorgfältig einzuhalten. In der Sache selbst lehnt Augustinus die Existenz eines "Bösen an sich" ab, da Gott allmächtig und gut ist; alles Böse ist deshalb Mangel an Gutem.

Beispiel 3

In der Regel ist der Teufel auf Bildern der christlichen Ikonographie unmittelbar erkennbar bzw. anhand bestimmter Markierungen herausgehoben. Wie Menzel in seiner Symbolkunde von 1854 schrieb: „Irgendwo musste etwas Tierisches an einer Gestalt hervorblicken, ein Horn, ein Huf, eine Kralle, wenigstens ein spitzes Ohr.“[8] Wenn man diesen Prozess der „Kenntlichmachung“ rückgängig macht, kommen wir der Ursprungssituation näher. Versuchen wir zunächst, die folgenden vier unterschiedlich akzentuierten Bilddetails zu interpretieren:

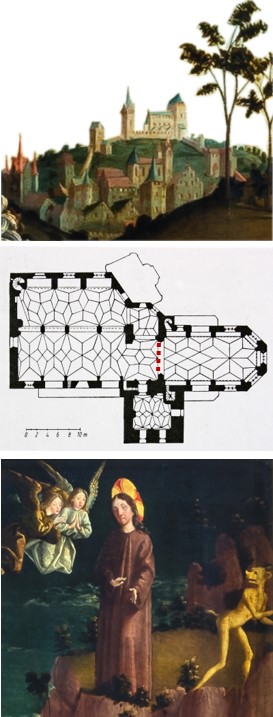

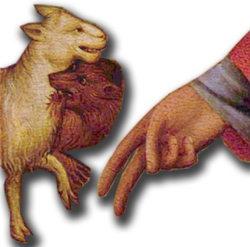

- Der erste Bildausschnitt ist jene Darstellung, die wir ‚original‘ auch auf dem Bild von Michael Pacher finden. Der Teufel ist geradezu unverwechselbar dargestellt, gleich mehrere klassische Elemente machen ihn kenntlich: vor allem natürlich die Hörner, die Krallenfüße und nicht zuletzt die gelbe Farbe seiner Kleidung.

- Entfernt man die Hörner und die Krallenfüße als vereindeutigende Charakteristika wie auf dem zweiten Bildausschnitt, dann bleibt immerhin noch jene zumindest potentiell „denunziatorische“ Kleidungsfarbe übrig, die das Christentum insbesondere dem Judas bzw. „den Juden“ zugewiesen hatte. Blickten wir nur auf das zweite Bilddetail, könnte es sich auch um ein Streitgespräch Christi mit einem Schriftgelehrten oder mit Judas handeln. Allerdings wird auch dem Apostel Petrus die Farbe Gelb zugeordnet, so dass es sich auch um einen Dialog im Kreis der Jünger handeln könnte. Daher bedarf es zur Vereindeutigung weiterer Kontexte.

- Auf dem dritten Bildausschnitt haben wir mit Hilfe von Photoshop dem Diskutanten ein blaues Gewand zugelegt. Das macht eine Deutung außerordentlich schwierig, weil in der christlichen Kunstgeschichte die Farbe Blau wegen ihrer Kostbarkeit vor allem besonders frommen bzw. heiligen Figuren (insbes. der Maria) zugewiesen wird.

- Der vierte Bildausschnitt lässt schließlich wegen der vorgenommenen Farbreduktion auf Graustufen kaum noch eine Schlussfolgerung zu, alles hängt dann vom Kontext der Figur im gesamten Bildgeschehen ab. Man kann aufgrund der Figurenhaltung nur noch von einer Dialogsituation ausgehen, in der über einen am Boden liegenden Gegenstand ein Disput entstanden ist.

|

Wird der Figur Jesus gegenübergestellt, dann ist immer noch wichtig, ob sie unmittelbar als Teufel attribuiert ist oder ob erst der narrative Kontext über die Bedeutung entscheidet. Schauen wir uns also den Kontext auf dem gesamten Bild an.

|

|

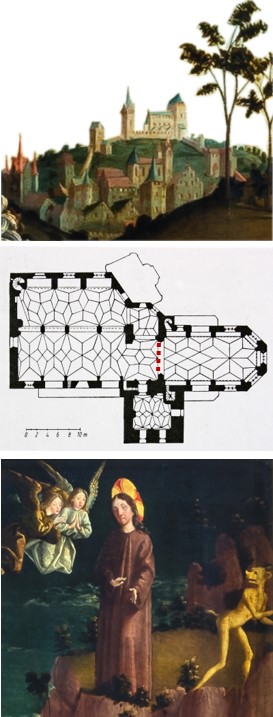

Michael Pacher, Dreifache Versuchung Jesu, 1471-79, 173x140,5 cm, Pacher-Altar der

katholischen Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich

Eingeordnet in eine Stadtlandschaft mit engen Gassen und gotischer Kirchen-Architektur sowie einer befestigten Burg im Bildhintergrund erkennen wir im Gesamtkontext die dreifache Versuchung Jesu mit hervorgehobener erster Versuchung. Wir identifizieren den Teufel sofort. Es ist also kein Bild, das uns fragt, wie wir uns verhalten würden, wenn uns jemand ein Angebot macht oder uns in Frage stellen würde. Die zu erzählende Geschichte ist im Voraus gesetzt, das heißt als bekannt vorausgesetzt. Die Zielgruppe der Bildansprache sind jene Mönche, die die Pilger in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang betreuen, nicht die Pilger selbst.

Eingeordnet in eine Stadtlandschaft mit engen Gassen und gotischer Kirchen-Architektur sowie einer befestigten Burg im Bildhintergrund erkennen wir im Gesamtkontext die dreifache Versuchung Jesu mit hervorgehobener erster Versuchung. Wir identifizieren den Teufel sofort. Es ist also kein Bild, das uns fragt, wie wir uns verhalten würden, wenn uns jemand ein Angebot macht oder uns in Frage stellen würde. Die zu erzählende Geschichte ist im Voraus gesetzt, das heißt als bekannt vorausgesetzt. Die Zielgruppe der Bildansprache sind jene Mönche, die die Pilger in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang betreuen, nicht die Pilger selbst.

Denn der Hochaltar und damit auch das Bild von der Versuchung Christi waren bis zum 17. Jahrhundert nicht öffentlich zugänglich, es war nur für den Klerus sichtbar, ansonsten von einem Lettner verdeckt. Das Bild ist also keine Warnung an die Gemeinde vor dem Wirken des Teufels, sondern diente der Selbstvergewisserung (und wohl auch der Selbstbestätigung) der Mönche.

Ob alle Teile dieses Bildes von Michael Pacher selbst ausgeführt wurden, ist in der Forschung umstritten. Wahrscheinlich dürfte ein guter Teil auf Werkstattarbeiten zurückgehen. Insbesondere die dritte Versuchung im Bild rechts oben zeichnet sich nicht durch die für Pacher charakteristische Qualität aus. Sicher wird Pacher aber den Produktionsprozess begleitet haben. Für den Gesamtaltar hat Pacher mit seinen Auftraggebern einen bis heute lesenswerten Vertrag geschlossen, der die wesentlichen Rahmendaten der Werkerstellung festlegt.[9]

Jedenfalls steht dieses Bild – anders als das zuvor betrachtete von Richard Oelze – für jene Gruppe von Artefakten, bei denen den Betrachtenden von Anfang an deutlich ist, was gut und was böse ist, weil das Böse als solches durch klare Codes (Hörner, Krallenfüße, gelber Mantel) im Gegenüber zum Guten (Heiligenschein) bezeichnet ist.

Diese Bilder sind eindeutig, sie sind Illustrationen vorgegebener Texte. Man kann unter dem Stichwort „Versuchung Jesu“ die Ikonografie nachschlagen und fände viele weitere Darstellungen. Dazu später mehr.

Kunstgeschichte(n) des Bösen

Wie kommt das Böse in die Welt? Oder: Die (un)perfekte Schöpfung

Einer der bekanntesten Schöpfungszyklen in der Kunst in Deutschland ist vermutlich die Bilderfolge auf dem Grabower Altar (1379-1383) des Meisters Bertram von Minden (1340-1415). Dieser Altar stand früher in der St. Petri-Kirche Hamburg und ist einer der ältesten von den Flügelaltären in Norddeutschland, die bis heute erhalten sind.  Im 18. Jahrhundert gelangte der Altar nach Grabow, 1903 wurde er für die Hamburger Kunsthalle erworben.

Im 18. Jahrhundert gelangte der Altar nach Grabow, 1903 wurde er für die Hamburger Kunsthalle erworben.

Der Grabower Altar ist vor allem für den ausführlichen Schöpfungszyklus berühmt. Eine derartige Ikonographie ist bei mittelalterlichen Altären einzigartig. Sie erinnert in ihrer umfassenden theologischen Programmatik an die großen Portale der gotischen Kathedralen Frankreichs. Vorlagen könnte Meister Bertram in der Buchmalerei gefunden haben. In dem Gemäldezyklus werden die Schöpfung und die alttestamentliche Geschichte nahtlos mit der Menschwerdung Gottes in Christus verknüpft. Dadurch wird die „Heilsgeschichte“, die konsequente Folge von Schöpfung, Sündenfall und Erlösung, deutlich gemacht. [Wikipedia]

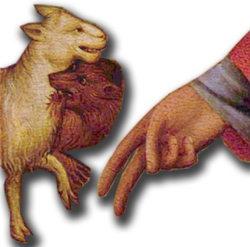

Blickt man nun auf die fünfte Tafel des oberen Registers, so sehen wir detailreich die Erschaffung der Tiere durch den präexistenten Christus dargestellt. Die Tiere sind mit viel Phantasie gestaltet, auf der rechten Seite Meerestiere und Vögel, auf der linken Seite vor allem Landtiere (und Fledermäuse). Es gibt aber ein Detail des Bildes, das aus dem dargestellten, geradezu veganen Tierfrieden herausfällt.

Mitten im Schöpfungsakt und unter dem kreativen Segensgestus des Herrn sehen wir, wie der Wolf dem Lamm in die Brust beißt. Demnach hätte es nicht des Sündenfalls bedurft, um den Tod in die Welt zu bringen. Entweder hat Gott die Welt nicht perfekt erschaffen (und er sah, dass es gut war) oder er hat – wenn man das Bilddetail als Allegorie deutet – schon bei der Schöpfung gewusst, dass der Mensch sündigen wird und deshalb die Kreuzestheologie notwendig wird. Dann hätte der Mensch aber nicht wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung im Angesicht des Baums der Erkenntnis gehabt.

Mitten im Schöpfungsakt und unter dem kreativen Segensgestus des Herrn sehen wir, wie der Wolf dem Lamm in die Brust beißt. Demnach hätte es nicht des Sündenfalls bedurft, um den Tod in die Welt zu bringen. Entweder hat Gott die Welt nicht perfekt erschaffen (und er sah, dass es gut war) oder er hat – wenn man das Bilddetail als Allegorie deutet – schon bei der Schöpfung gewusst, dass der Mensch sündigen wird und deshalb die Kreuzestheologie notwendig wird. Dann hätte der Mensch aber nicht wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung im Angesicht des Baums der Erkenntnis gehabt.

Warum präsentiert also Meister Bertram von Minden dieses Bilddetail? Das wird deutlicher, wenn wir uns noch einmal den Beginn des gesamten Zyklus‘ anschauen:

Denn die Erschaffung der Tiere ist ja in der chronologischen Reihenfolge erst auf der fünften Tafel platziert, davor sehen wir – in leichter Abwandlung der biblischen Erzählfolge – noch die Erschaffung der Pflanzen (4), die Erschaffung der Gestirne (3), die Scheidung der Wasser (2) und in unserem Kontext das Wichtigste, die Trennung von Licht und Finsternis und zugleich den Engelssturz auf dem ersten Bild (1). Das Böse, so wird in diesem Zyklus erkennbar, kommt nicht erst mit den Menschen bzw. durch den Sündenfall auf die Welt, sondern ist durch den Engelsturz diesen vorgeordnet. Das Böse ist prä-lapsarisch (= vor dem Sündenfall) auf der Welt. Der Engelssturz ist quasi die narrative Ausgestaltung der Scheidung von Licht und Finsternis in Form der Trennung von guten, gottnahen und bösen, gottfernen Engeln.

Denn die Erschaffung der Tiere ist ja in der chronologischen Reihenfolge erst auf der fünften Tafel platziert, davor sehen wir – in leichter Abwandlung der biblischen Erzählfolge – noch die Erschaffung der Pflanzen (4), die Erschaffung der Gestirne (3), die Scheidung der Wasser (2) und in unserem Kontext das Wichtigste, die Trennung von Licht und Finsternis und zugleich den Engelssturz auf dem ersten Bild (1). Das Böse, so wird in diesem Zyklus erkennbar, kommt nicht erst mit den Menschen bzw. durch den Sündenfall auf die Welt, sondern ist durch den Engelsturz diesen vorgeordnet. Das Böse ist prä-lapsarisch (= vor dem Sündenfall) auf der Welt. Der Engelssturz ist quasi die narrative Ausgestaltung der Scheidung von Licht und Finsternis in Form der Trennung von guten, gottnahen und bösen, gottfernen Engeln.

Auch hundert Jahre später, bei Hieronymus Bosch auf seinem um 1500 entstandenen Garten der Lüste (heute im Prado in Madrid), lässt die Katze schon im an sich doch idyllischen und als vegan entworfenen Paradies das Mausen nicht, der rabenähnliche Vogel verschlingt genüsslich den Frosch und auch die Löwin reißt zur Stillung ihres Hungers das Reh (und hier kann keine Allegorie im Sinne von Wolf = Teufel und Lamm = Christus eine Rolle spielen).

Und auch bei Hieronymus Bosch finden wir, wenn auch nicht direkt auf diesem Werk, den Hinweis auf den Engelssturz als Ursprung des Bösen auf der Welt.

Und auch bei Hieronymus Bosch finden wir, wenn auch nicht direkt auf diesem Werk, den Hinweis auf den Engelssturz als Ursprung des Bösen auf der Welt.

Auf der Schöpfungsseite des Wiener Weltgerichtstriptychons (1485-1505) finden wir den Schöpfer im Himmel und von ihm ausgehend eine Schlacht zwischen den treuen und den abfallenden Engeln, die je näher sie der Erde kommen, desto schwärzer werden.

Hier beginnt eine ununterbrochene Kette des Bösen in der Welt, die selbst mit dem Jüngsten Gericht nicht ihren Abschluss findet.

[Dazu später noch ein Beitrag, den Billie Eilish in einem Musikvideo 2019 eingebracht hat.]

Wie sieht der Teufel aus? Oder: Die Versuchung Jesu

Wir haben oben schon Visualisierungen des Teufels in der Versuchungsgeschichte gesehen. Mich interessiert im Folgenden aus dieser Ikonographie nur ein bestimmter Aspekt, nämlich der, bei dem das Böse augenscheinlich beim Klerus gesehen wird. Und hier wird noch einmal die Ambivalenz des Bösen deutlich, insofern es in der Gestalt des Guten auftreten kann. Auf mehreren Bildern der frühen Neuzeit wird der Versucher nämlich als Franziskaner, Eremit oder sonstiger Mönch dargestellt, oftmals hat er einen Rosenkranz in der Hand.

Juan de Flandes (1465-1519) Sandro Botticelli (1445-1510)

gemalt 1500/1505 gemalt 1481/1482

Und manchmal ist der Teufel schlicht ein aufsässiger Augustinermönch, wie hier auf dem Bild von Bartholomäus Bruyn d. Ä. (1493-1555) und seiner Werkstatt (gemalt 1547, Öl/Lwd., 184x119 cm).

Und manchmal ist der Teufel schlicht ein aufsässiger Augustinermönch, wie hier auf dem Bild von Bartholomäus Bruyn d. Ä. (1493-1555) und seiner Werkstatt (gemalt 1547, Öl/Lwd., 184x119 cm).

Das Leinwandbild gilt als eindrucksvoller Beleg für die katholische Gegenwehr gegen die aufkommende reformatorische Bewegung in Köln. Anregung für die drastisch-polemische „Verteufelung“  Martin Luthers gab wohl der Auftraggeber des Bildes, der Karmeliter-Provinzial Everard Billick, der als streitbarer Kämpfer gegen die reformatorischen Kräfte in Köln galt.

Martin Luthers gab wohl der Auftraggeber des Bildes, der Karmeliter-Provinzial Everard Billick, der als streitbarer Kämpfer gegen die reformatorischen Kräfte in Köln galt.

Was das Böse, wer der Teufel ist, ist so gesehen immer kontextabhängig.

Genauso selbstverständlich wird der Protestantismus Bilder aufgreifen, auf denen der Papst als Teufel oder Antichrist dargestellt wird.

Ein Heiliger oder ein Verworfener? Oder: Judas, der Verräter

Auch bei der Figur des Jüngers Judas, der den Herrn verriet, geht es in der Bildenden Kunst (aber auch in Literatur und Theologie) nicht zuletzt um die Frage: was ist an ihm gut und was ist böse?

Auch bei der Figur des Jüngers Judas, der den Herrn verriet, geht es in der Bildenden Kunst (aber auch in Literatur und Theologie) nicht zuletzt um die Frage: was ist an ihm gut und was ist böse?

War Judas vom Satan getrieben als er Jesus ans Gericht auslieferte? So sah es der Kirchenvater Irenäus, aber so stellt es auch der Künstler Giotto auf seinem Verratsbild in der Scrovegni-Kapelle in Padua dar.

War Judas vom Satan getrieben als er Jesus ans Gericht auslieferte? So sah es der Kirchenvater Irenäus, aber so stellt es auch der Künstler Giotto auf seinem Verratsbild in der Scrovegni-Kapelle in Padua dar.

Oder war er nicht doch ein Heiliger, der die Heilstat Jesu in dessen Auftrag erst ermöglicht hat? So sieht es jedenfalls der Kirchenvater Origines und das könnte auch der Künstler Leandro Bassano gemeint haben, wenn er einen aufmerksamen Hund direkt vor Judas platziert.

Sein Bild ist im Blick auf unser Thema deshalb interessant, weil Judas hier merkwürdig ambivalent dargestellt ist. Einerseits ist er durch seine traditionellen Attribute (Geldbeutel, Platz vor dem Tisch) eindeutig als Verräter dargestellt, andererseits zeichnet ihn ein geradezu vertrautes Verhältnis zu seinem Hund aus. Einige Kunsthistoriker meinen, die Botschaft laute, dass Hunde treuer seien als der Verräter Jesus. Andere sehen hier einen Hinweis auf die Menschlichkeit des Judas. Jacob Jordaens hat 1655 ein ähnlich ambivalentes Motiv gemalt, bei dem Judas vertrauensvoll mit der Hand über den Kopf seines Hundes fährt, der seine Schnauze auf sein Knie gelegt hat.

Sein Bild ist im Blick auf unser Thema deshalb interessant, weil Judas hier merkwürdig ambivalent dargestellt ist. Einerseits ist er durch seine traditionellen Attribute (Geldbeutel, Platz vor dem Tisch) eindeutig als Verräter dargestellt, andererseits zeichnet ihn ein geradezu vertrautes Verhältnis zu seinem Hund aus. Einige Kunsthistoriker meinen, die Botschaft laute, dass Hunde treuer seien als der Verräter Jesus. Andere sehen hier einen Hinweis auf die Menschlichkeit des Judas. Jacob Jordaens hat 1655 ein ähnlich ambivalentes Motiv gemalt, bei dem Judas vertrauensvoll mit der Hand über den Kopf seines Hundes fährt, der seine Schnauze auf sein Knie gelegt hat.

Ikonographisch fühlt man sich ein wenig das berühmte Bild mit dem Titel „His Masters’s Voice“ erinnert, das der Maler Francis James Barraud 1898 von seinem Hund Nipper anfertigte und später an die englische Gramophone Company verkaufte, die es zu einem der berühmtesten Markenlogos machte. Auch hier kommen unmittelbar positive Gefühle auf und nicht abwertende oder negative.

Ikonographisch fühlt man sich ein wenig das berühmte Bild mit dem Titel „His Masters’s Voice“ erinnert, das der Maler Francis James Barraud 1898 von seinem Hund Nipper anfertigte und später an die englische Gramophone Company verkaufte, die es zu einem der berühmtesten Markenlogos machte. Auch hier kommen unmittelbar positive Gefühle auf und nicht abwertende oder negative.

Insgesamt aber ist die Ikonographie des Judas in der christlichen Kunstgeschichte natürlich von einer Herabsetzung sondergleichen gekennzeichnet, die durch die wenigen ambivalenten Darstellungen nicht ausgeglichen werden kann.

Wie sieht die Hölle aus? Oder: Die rechte Seite des Jüngsten Gerichts

Und tatsächlich hat die Menschen neben der Schilderung der Höllenqualen immer auch die dialektische Konstruktion des personalen Bösen als Spiegelbild der Dreieinigkeit interessiert. Wie muss man sich den Teufel in der Hölle vorstellen? Und so beschreibt der Theologe Wolfgang Menzel in seiner „Christlichen Symbolik“ 1854 die negative Trinität des Bösen:

Weil das Böse Gegenbild des Guten ist, so teilt sich der gefallene Urgeist Lucifer gegenüber der heiligen Dreieinigkeit in einer unheiligen Dreiheit … Der als gefallener erster Engel Lucifer heißt, ist zugleich der Satan, der Teufel par excellence, Fürst der Finsternis und Hölle. Als Gegenbild der Dreieinigkeit erscheint er dreiköpfig im Mittelpunkt der Erde, in der tiefsten Tiefe …

Noch auf dem Cover des Kinofilms „Im Auftrag des Teufels“ wird dieses Muster einer negativen Spiegelung aufgegriffen. Und bis heute sind polemische Identifizierungen des Antichristen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen oder Personen, wie wir sie auch aus der Zeit der Reformation kennen, immer noch üblich. Vor einigen Monaten veröffentlichte der Vatikanist Sandro Magister eine polemische Stellungnahme zur Amazonas-Synode und zwar mit nebenstehendem Bild und unter der Überschrift „Alles in der Schule des Antichristen“. In dieser Schrift bringt er konkret den gegenwärtigen Papst Franziskus mit dem Antichristen in Beziehung, nur weil er Fragen des Zölibats möglicherweise anders bewerten könnte, als der Vatikanist es erwünscht. Das impliziert, dass das Bild des „Antichristen“ immer noch seine Funktion erfüllt, m.a.W. weiterhin zumindest für eine bestimmte Klientel medienwirksam einsetzbar ist (das hat natürlich insofern seine ironische Spitze, weil der Papst auch gerne vom Teufel redet).

Noch auf dem Cover des Kinofilms „Im Auftrag des Teufels“ wird dieses Muster einer negativen Spiegelung aufgegriffen. Und bis heute sind polemische Identifizierungen des Antichristen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen oder Personen, wie wir sie auch aus der Zeit der Reformation kennen, immer noch üblich. Vor einigen Monaten veröffentlichte der Vatikanist Sandro Magister eine polemische Stellungnahme zur Amazonas-Synode und zwar mit nebenstehendem Bild und unter der Überschrift „Alles in der Schule des Antichristen“. In dieser Schrift bringt er konkret den gegenwärtigen Papst Franziskus mit dem Antichristen in Beziehung, nur weil er Fragen des Zölibats möglicherweise anders bewerten könnte, als der Vatikanist es erwünscht. Das impliziert, dass das Bild des „Antichristen“ immer noch seine Funktion erfüllt, m.a.W. weiterhin zumindest für eine bestimmte Klientel medienwirksam einsetzbar ist (das hat natürlich insofern seine ironische Spitze, weil der Papst auch gerne vom Teufel redet).

Noch viel mehr interessiert die Menschen aber, welche Höllenstrafen sie für welche Vergehen erwarten. Darüber gibt visuell, aber auch durch Textzitate u.a. der Hortus Deliciarum Auskunft, eine im ausgehenden 12. Jahrhundert verfasste Enzyklopädie der Herrad von Landsberg (1125 - 1195). Es ist eine Enzyklopädie aus der Feder einer Frau für jene Frauen, mit denen sie zusammenarbeitet, voller zeitgeschichtlicher Bedingtheiten (z.B. antijüdischer Stereotype), aber auch von einer klaren, pädagogischen und durchdringenden Bildsprache. Der Hortus Deliciarum ist charakterisiert von einer schier unendlichen Belesenheit und Textkenntnis.[10]

Gleich auf einem der ersten Blätter gibt der Hortus Deliciarum Auskunft darüber, woher das Böse in der Welt kommt. Wir sehen im oberen Teil der Folie 3r Gott selbst in Herrscherpose auf dem Himmelsthron sitzend umgeben von seiner ihm huldigenden Engelschar. Im unteren Teil der Folie sehen wir stehend den abgefallenen Engel Luzifer mit weit ausgebreiteten Flügeln, dem in analoger Weise auch schon vier abgefallene Engel huldigen. Der abgefallene Engel wird hier also als das negative Spiegelbild des Himmels dargestellt.

Gleich auf einem der ersten Blätter gibt der Hortus Deliciarum Auskunft darüber, woher das Böse in der Welt kommt. Wir sehen im oberen Teil der Folie 3r Gott selbst in Herrscherpose auf dem Himmelsthron sitzend umgeben von seiner ihm huldigenden Engelschar. Im unteren Teil der Folie sehen wir stehend den abgefallenen Engel Luzifer mit weit ausgebreiteten Flügeln, dem in analoger Weise auch schon vier abgefallene Engel huldigen. Der abgefallene Engel wird hier also als das negative Spiegelbild des Himmels dargestellt.

Zwar dominiert Gott das ganze Geschehen, er ist der Herr über allem, aber Luzifer hat seinen eigenen Wirkungsbereich. Er ist keine von Gott unabhängige Erscheinung, von diesem geschaffen, aber von ihm abgefallen.

„Weder ein vollendetes Werk, noch Vernunft, noch Weisheit, noch Wissen ist bei den Unterirdischen, vielmehr ist (bei ihnen, d. Verf.) die Erde dunkel und verschlossen von der Finsternis des Todes, wo keine Ordnung, sondern ewiger Schrecken wohnt“

Mit diesen Worten eröffnet der Hortus Deliciarum seinen Abschnitt zur ewigen Höllenstrafe. Das Höllenblatt (fol 255r) in der Enzyklopädie gibt dabei Auskunft darüber, wie sehr die mittelalterliche Phantasie vom Bösen besessen war, von aggressiven Gewaltphantasien gegen anders Lebende, Abweichende oder Fremde, wie sehr sie aber auch selbst die schier universale Macht des Bösen, des Antichristen bzw. Höllenfürsten fürchteten. Und diese Hölle ist nichts irgendwie Imaginäres oder Spirituelles, sondern von fürchterlicher und unentrinnbarer Realität. Wie später in Dantes Inferno wird nahezu jedes menschliche Vergehen erfasst und mit konkreten Strafen versehen. Als besondere Gruppen hebt das Blatt neben den „Juden“ die „Ritter“ hervor, während alle andere Abgebildeten eher Einzelstrafen betreffen.

„so brennt … in der Hölle ein unauslöschliches lichtloses Feuer für jene, die der Konkupiszenz lebten. Mit unerträglicher Kälte werden die Boshaften bestraft: Würmer werden die Neidischen und Hassenden zerfressen. Ekelhafter Gestank wird die Genusssüchtigen plagen. Furchterregenden Geräuschen von eisenbearbeitenden Hämmern sind die Gotteslästerer ausgesetzt. Undurchdringliche Finsternis wird alle Lasterhaften umfangen. Einzelne Verworfene werden für ihre Vergehen mit allen anderen Sündern vereint werden. Der schemenhafte Anblick von Dämonen und Drachen wird diejenigen plagen, die schon in der Welt Gutes zu sehen für unwürdig befunden wurden. Einzelne werden mit Fesseln aus Feuer gebunden. Den ewigen Strafen verfallen Hochmütige ebenso wie Neidische, Betrüger, Treulose, Gefräßige, Trunksüchtige, Genusssüchtige, Mörder, Grausame, Diebe, Plünderer, Räuber, Unreine, Habsüchtige, Ehebrecher, Huren, Lügner, Meineidige, Gotteslästerer, Feindselige, Verleumder und Zwieträchtige, also alle, die eines Tatvergehens oder Vergehens des Geistes oder Leibes schuldig geworden sind.“[11]

Das eröffnet den Kosmos der Ängste der Menschen der damaligen Zeit, denn im Prinzip muss sich nahezu jeder zu den Gefährdeten zählen.

War der Hortus Deliciarum noch relativ exklusiv an Mitglieder der Klöster gerichtet, so popularisiert sich gute 100 Jahre später mit Dantes, 1307 begonnener Göttlicher Komödie die Vorstellung der Hölle und ihrer den einzelnen Sünden zugewiesenen Kreisen. Dante schildert eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt: Hölle, Fegefeuer, Paradies. Die Hölle ist in neun Kreise mit verschiedenen Kreisen eingeteilt. Damit werden die Sünden der Welt (und die eigenen Sünden) kartografierbar. Man kann in den Kirchen von Florenz bis heute spüren, welchen Eindruck das bei den Menschen hinterlassen hat. Der Legende nach soll der Sohn des Wucherers Scrovegni die gleichnamige Kapelle in Padua nur in Auftrag gegeben haben, weil sein Vater in Dantes Inferno in der Hölle verortet wird.

War der Hortus Deliciarum noch relativ exklusiv an Mitglieder der Klöster gerichtet, so popularisiert sich gute 100 Jahre später mit Dantes, 1307 begonnener Göttlicher Komödie die Vorstellung der Hölle und ihrer den einzelnen Sünden zugewiesenen Kreisen. Dante schildert eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt: Hölle, Fegefeuer, Paradies. Die Hölle ist in neun Kreise mit verschiedenen Kreisen eingeteilt. Damit werden die Sünden der Welt (und die eigenen Sünden) kartografierbar. Man kann in den Kirchen von Florenz bis heute spüren, welchen Eindruck das bei den Menschen hinterlassen hat. Der Legende nach soll der Sohn des Wucherers Scrovegni die gleichnamige Kapelle in Padua nur in Auftrag gegeben haben, weil sein Vater in Dantes Inferno in der Hölle verortet wird.

Sind auch die Guten gefährdet? Oder: Die Versuchung des Hl. Antonius

Die Versuchungen des heiligen Antonius durch irdische Lüste und seine Peinigungen durch den Teufel und seine Dämonen, wie sie in der Vita Antonii des Athanasios von Alexandria oder auch in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine geschildert werden, sind besonders seit dem ausgehenden Mittelalter zu einem häufig dargestellten Motiv, zunächst in der Malerei, ab dem 18. Jahrhundert aber auch in Literatur, Musik, Theater und Film geworden.

Ich beginne mit einer Bildbeschreibung durch Sigmund Freud, der mit dem Antonius-Motiv das Phänomen der Verdrängung erläutert.

Er macht das anhand eines Bildes von Félicien Rops (Die Versuchung des Hl. Antonius, 1878)

Er macht das anhand eines Bildes von Félicien Rops (Die Versuchung des Hl. Antonius, 1878)

„Eine bekannte Radierung von Felicien Rops illustriert diese wenig beachtete und der Würdigung so sehr bedürftige Tatsache eindrucksvoller, als viele Erläuterungen es vermöchten, und zwar an dem vorbildlichen Falle der Verdrängung im Leben der Heiligen und Büßer. Ein asketischer Mönch hat sich - gewiss vor den Versuchungen der Welt - zum Bild des gekreuzigten Erlösers geflüchtet. Da sinkt dieses Kreuz schattenhaft nieder und strahlend erhebt sich an seiner Stelle, zu seinem Entsetzen, das Bild eines üppigen, nackten Weibes in der gleichen Situation der Kreuzigung. Andere Maler von geringerem psychologischen Scharfblick haben in solchen Darstellungen der Versuchung die Sünde frech und triumphierend an irgendeine Stelle neben dem Erlöser am Kreuz gewiesen. Rops allein hat sie den Platz selbst am Kreuze annehmen lassen; er scheint gewusst zu haben, dass das Verdrängte bei seiner Wiederkehr aus dem Verdrängendem selbst hervortritt.“ (Sigmund Freud)

Nun ist Rops etwas ironischer, als Freud ihn hier charakterisiert, lässt Rops doch den Heiligen Antonius unter dem Kreuz in einer illustrierten Schrift blättern.

Nun ist Rops etwas ironischer, als Freud ihn hier charakterisiert, lässt Rops doch den Heiligen Antonius unter dem Kreuz in einer illustrierten Schrift blättern.

Und er ist gerade dabei, Bilder zu Joseph und der Frau des Potiphar zu studieren. Da muss der Mann ja auf entsprechende Gedanken kommen.

Es handelt sich als weniger um eine Verdrängung als um eine Vergegenwärtigung des gerade Betrachteten.

Ich möchte dem Antonius-Motiv anhand von zwei voneinander abhängigen Bildern nachgehen, die ganz gut zeigen, wie sich die Menschen im ausgehenden Mittelalter von den Teufeln und Dämonen umzingelt fühlten.

Das eine ist ein Blatt von Martin Schongauer, welches dieser 1470 angefertigt hat und nur 21x30 cm groß ist. Es zeigt Antonius umgeben von Teufeln und Dämonen, die an ihm zerren und ihn von seinen Meditationen abzubringen suchen.

Das eine ist ein Blatt von Martin Schongauer, welches dieser 1470 angefertigt hat und nur 21x30 cm groß ist. Es zeigt Antonius umgeben von Teufeln und Dämonen, die an ihm zerren und ihn von seinen Meditationen abzubringen suchen.

1488 hat der noch Kindesalter befindliche Michelangelo (1475-1564) eine gemalte Kopie des Stichs von Schongauer angefertigt.

Löst man dieses Bild von der Darstellung des Antonius, dann verspürt man das schwindelerregende Gefühl mittelalterlicher Menschen, wirklich überall von Monstern und Dämonen umgeben zu sein.

Das Böse ist sozusagen allgegenwärtig, es bedroht den Heiligen wie den normalen Gläubigen. Man muss sich nur in die Mitte des Bildes hineindenken.

Der größte Feind des Menschen Oder: Homo homini lupus est

Im 19. Jahrhundert wurde den Menschen spätestens mit Francisco Goya deutlich, dass der größte Feind des Menschen nicht irgendeine böse externe personale oder metaphysische Macht ist, sondern der konkrete Mensch selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir wollen das nur nicht so gerne einsehen oder mit diesem Tatbestand konfrontiert werden.

Im 19. Jahrhundert wurde den Menschen spätestens mit Francisco Goya deutlich, dass der größte Feind des Menschen nicht irgendeine böse externe personale oder metaphysische Macht ist, sondern der konkrete Mensch selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir wollen das nur nicht so gerne einsehen oder mit diesem Tatbestand konfrontiert werden.

Desastres de la guerra oder Die Schrecken des Krieges ist eine Folge von 82 Grafiken von Francisco de Goya, die in den Jahren 1810 bis 1814 entstand. Die Aquatinta-Radierungen schildern die Gräueltaten der Soldaten Napoleons im Kampf mit der aufständischen spanischen Bevölkerung gegen die französische Besatzung. Die Bilder zeigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf beiden Seiten, Vergewaltigungen, Erschießungen, Massakrierungen, Leichenberge, Halbtote.

Für manche ist eine Kunst, die sich nur auf das Negative fokussiert, ein schrecklicher Gedanke, der die Kunstwelt überhaupt veränderte. So meinte der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr:

Francisco de Goya sei als Vorläufer der Moderne ein „Alleszermalmer“ der Malerei, ähnlich wie z. B. Immanuel Kant in der Philosophie. Obgleich als Hofmaler tätig, habe er durch seinen individuellen, subjektiven Zugang zur Malerei die ‚öffentliche Sphäre‘“ untergraben, indem er Träume und Wahnvorstellungen in den Mittelpunkt vieler Bilder gestellt habe.[12]

Auf Goyas Bildern wird das Grauen des 20. Jahrhunderts mit seinen Weltkriegen und der Vernichtungsmaschinerie der Deutschen vorweggenommen. Das Böse kann nicht mehr als Ausdruck eines irgendwie metaphysisch gearteten Konzepts gedeutet werden, es ist das Handeln des Menschen allein, seine Banalität im Bösen, die dafür verantwortlich ist. All die Bilder von Richard Oelze (Die Erwartung, 1936), Max Beckmann (Die Abfahrt, 1933-35), Pablo Picasso (Guernica, 1937), Francis Bacon (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, 1944) sind hier bereits angelegt. Sie lassen kaum Raum für den tröstenden Gedanken einer dann doch letztlich gütlichen Ordnung der Dinge.

Ein abschließender Blick auf die Populärkultur

Im Blick auf die Populärkultur könnte man nun sehr viel untersuchen. Die populären Fernsehserien a la Lucifer oder Chilling Adventures of Sabrina wären zu nennen, Luzifer erscheint aber auch in Filmen wie Ghost Rider (2007), Die neun Pforten (1999), God’s Army – Die letzte Schlacht (1995), Angel Heart (1987), Constantine (2005), Im Auftrag des Teufels (1997), Der Exorzismus von Emily Rose (2005) oder Little Nicky (2000) oder auch die Fantasy-Satire Dogma.

Ich wähle aus dem nahezu unüberschaubaren Angebot ein Musikvideo, das die Jugend-Ikone Billie Eilish 2019 zu ihrem Lied „All the good girls go to hell“ veröffentlicht hat. Das Musikvideo ähnelt Bildmotiven, die Gustav Doré für die Illustration zu „Paradise Lost“ von John Milton entworfen hat. Es ist der Moment, in dem der Engel aus dem Himmel auf die Erde stürzt.

Ich wähle aus dem nahezu unüberschaubaren Angebot ein Musikvideo, das die Jugend-Ikone Billie Eilish 2019 zu ihrem Lied „All the good girls go to hell“ veröffentlicht hat. Das Musikvideo ähnelt Bildmotiven, die Gustav Doré für die Illustration zu „Paradise Lost“ von John Milton entworfen hat. Es ist der Moment, in dem der Engel aus dem Himmel auf die Erde stürzt.

Das Musikvideo knüpft dort an, wo das vorherige zu „Bury a friend“ aufgehört hatte.[13] Dort waren der Künstlerin zahlreiche Spritzen in die Schultergegend gepresst worden. Genau dort sprießen nun große Engelsflügel aus der Haut. In guter spätmittelalterlicher Tradition fällt Eilish als weißer Engel vom Himmel und schlägt als schwarzer Engel in einer Öl-Lache auf. Der Engelssturz ist post-lapsarisch,vielleicht sogar apokalyptisch, denn die Welt, auf die Eilish stürzt, ist bereits von den Menschen zugrunde gerichtet worden. Eilish rappelt sich auf und ihre nun schwarzen öligen Federn geraten nach einiger Zeit in Flammen. Am Ende bleibt nur noch das Inferno. Unter dem Video steht: A note from Billie: right now there are millions of people all over the world begging our leaders to pay attention. our earth is warming up at an unprecedented rate, icecaps are melting, our oceans are rising, our wildlife is being poisoned and our forests are burning.

Fazit

Fazit

Damit sind wir am Ende unserer Geschichte des Teuflischen und teuflisch Schönen in der Kunst und in anderen Medien.

Es war nur ein kursorischer Blick auf Altbekanntes und neu Gesehenes. Am Ende steht die Erkenntnis, dass es vor allem der Traum / Schlaf der Vernunft ist, der die Monster gebiert. Ganz so, wie Goya es auf seinem bekannten Capricho skizziert hat.

Trotzdem ist der Schrecken real, wie Billie Eilish in ihrem Musikvideo plastisch hervorhebt.

Und so seien ihr die abschließenden Worte eingeräumt, es ist der Refrain ihres Liedes:

All the good girls go to Hell

'Cause even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And Heaven's out of sight

She'll want the Devil on her team

My Lucifer is lonely

Anmerkungen

[1] Dieser Text ist die Ausarbeitung eines Vortrags, den ich am 11.01.2020 in freier Rede auf der Tagung „Teuflisch gut? Die Faszination des Bösen – eine Spurensuche“ der Thomas-Morus-Akademie Bensberg gehalten habe.

[3] Erhard, Johann Benjamin (1976): Über das Recht des Volks zu einer Revolution und andere Schriften. Frankfurt am Main: Syndikat.

[4] In der Syndikat-Ausgabe S. 122.

[6] Kindlers Malereilexikon, Art. Richard Oelze, Bd. 4, S. 611

[7] Menzel, Wolfgang (1854): Christliche Symbolik. 2 Bände. Regensburg: G. Joseph Manz. Band 2, S. 463ff.

[9] Zibermayr, Ignaz (1912): Michael Pachers Vertrag über die Anfertigung des Altars in der Kirche zu St. Wolfgang. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 33 (3), S. 468–482. DOI: 10.7767/miog.1912.33.3.468.

[10] Vgl. zum Hortus Deliciarum die 575 Seiten umfassende instruktive Studie von Willeke, Heike (2004): Ordo und Ethos im Hortus Deliciarum. Das Bild-Text-Programm des Hohenburger Codex zwischen kontemplativ-spekulativer Weltschau und konkret-pragmatischer Handlungsorientierung. Diss. Hamburg.

1795 veröffentlicht der Philosoph Johann Benjamin Erhard (1766-1827) einen kleinen Aufsatz, der den Titel trug „Apologie des Teufels“.

1795 veröffentlicht der Philosoph Johann Benjamin Erhard (1766-1827) einen kleinen Aufsatz, der den Titel trug „Apologie des Teufels“. Ich will so handeln, dass mein Ich der einzige mögliche Zweck meiner Handlung ist und als das einzige freie Wesen erscheint.

Ich will so handeln, dass mein Ich der einzige mögliche Zweck meiner Handlung ist und als das einzige freie Wesen erscheint.

Was man bei Johann Benjamin Erhard erkennen kann, ist die Einsicht, dass der „Teufel“ nicht immer als unmittelbar identifizierbarer „Böser“ auftritt, sondern normalerweise als vom Guten nicht unterscheidbares Wesen, das eben selbst überhaupt nicht an das Gute glaubt oder für das Gute eintreten möchte. Es simuliert das Gute, um seine eigenen (egoistischen) Ziele durchzusetzen. In der Regel tritt das Böse also als scheinbar wohlgesonnener Berater und Helfer auf („Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch folgende Produkte angeschaut …“). Dort, wo das Böse als Böses offensichtlich erscheint, haben wir es dagegen oft schon mit einer „nachträglichen“ Sicht auf die Ereignisse / die Geschichte zu tun, die deutlich zu machen sucht, was in der konkreten Situation vermutlich noch gar nicht deutlich war. Das lässt sich auch in der christlichen Kunstgeschichte zeigen.

Was man bei Johann Benjamin Erhard erkennen kann, ist die Einsicht, dass der „Teufel“ nicht immer als unmittelbar identifizierbarer „Böser“ auftritt, sondern normalerweise als vom Guten nicht unterscheidbares Wesen, das eben selbst überhaupt nicht an das Gute glaubt oder für das Gute eintreten möchte. Es simuliert das Gute, um seine eigenen (egoistischen) Ziele durchzusetzen. In der Regel tritt das Böse also als scheinbar wohlgesonnener Berater und Helfer auf („Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch folgende Produkte angeschaut …“). Dort, wo das Böse als Böses offensichtlich erscheint, haben wir es dagegen oft schon mit einer „nachträglichen“ Sicht auf die Ereignisse / die Geschichte zu tun, die deutlich zu machen sucht, was in der konkreten Situation vermutlich noch gar nicht deutlich war. Das lässt sich auch in der christlichen Kunstgeschichte zeigen.

Was er damit meinen könnte, wird deutlich, wenn man das Kunstwerk mit einem Foto in Beziehung setzt, das am 30. Januar 1933 entstanden ist. Wenn wir zunächst auf den linken unteren Teil des Fotos schauen, dann sehen wir eine zum Kunstwerk von Oelze fast identische Gruppe mit den charakteristischen Kopfbedeckungen von Bürgern aus den 30er-Jahren. Sie blicken erwartungsvoll auf irgendetwas, das wir nicht sehen und über dessen Bedeutung wir uns daher auch nicht im Klaren sein können.

Was er damit meinen könnte, wird deutlich, wenn man das Kunstwerk mit einem Foto in Beziehung setzt, das am 30. Januar 1933 entstanden ist. Wenn wir zunächst auf den linken unteren Teil des Fotos schauen, dann sehen wir eine zum Kunstwerk von Oelze fast identische Gruppe mit den charakteristischen Kopfbedeckungen von Bürgern aus den 30er-Jahren. Sie blicken erwartungsvoll auf irgendetwas, das wir nicht sehen und über dessen Bedeutung wir uns daher auch nicht im Klaren sein können.

Weil der Teufel nur Böses will und Böses tut, kommen ihm die Attribute alles Bösen in der Welt zu, wohin auch das Gegenteil von allem Gesunden, Heitern, Klaren, Schönen und den Sinnen Wohlgefälligen zu rechnen ist. Wie Gott, die Engel, Heiligen und Seligen ewig im Licht sind, so der Teufel immer in Nacht und Finsternis; wie jene ewig in Wonne, so dieser ewig in Qual, und wie jene Wonne gewähren, so gewährt dieser nur Qual. Wie jene in Schönheit strahlen, so vereinigt dieser in sich alles Hässliche. Wie jene in himmlischen Harmonien und Wohlgerüchen leben, deren Nachahmung Musik und Weihrauch der Kirchen sind, so gibt der Teufel nur Misstöne, graulichen Lärm von sich und lässt überall einen Gestank zurück. Wie jene von der Kunst in ewiger Ruhe oder in sanfter heiliger Bewegung aufgefasst werden, so dieser in gewaltsam zurückgehaltener oder losgelassener Gier und mehr als tierischer Wildheit. Überall erscheinen der Teufel und sein Reich als das Gegenbild zum Himmelreich und zur Kirche.

Weil der Teufel nur Böses will und Böses tut, kommen ihm die Attribute alles Bösen in der Welt zu, wohin auch das Gegenteil von allem Gesunden, Heitern, Klaren, Schönen und den Sinnen Wohlgefälligen zu rechnen ist. Wie Gott, die Engel, Heiligen und Seligen ewig im Licht sind, so der Teufel immer in Nacht und Finsternis; wie jene ewig in Wonne, so dieser ewig in Qual, und wie jene Wonne gewähren, so gewährt dieser nur Qual. Wie jene in Schönheit strahlen, so vereinigt dieser in sich alles Hässliche. Wie jene in himmlischen Harmonien und Wohlgerüchen leben, deren Nachahmung Musik und Weihrauch der Kirchen sind, so gibt der Teufel nur Misstöne, graulichen Lärm von sich und lässt überall einen Gestank zurück. Wie jene von der Kunst in ewiger Ruhe oder in sanfter heiliger Bewegung aufgefasst werden, so dieser in gewaltsam zurückgehaltener oder losgelassener Gier und mehr als tierischer Wildheit. Überall erscheinen der Teufel und sein Reich als das Gegenbild zum Himmelreich und zur Kirche. Was zeigt uns nun das Bild? Nach einer Legende erschien Augustinus der Teufel mit einem Buch, in dem die Laster aller Menschen aufgezeichnet waren. Auf seinem eigenen Blatt fand Augustinus nur eine einzige Sünde: Er hatte einmal sein Abendgebet, die Complet, vergessen. Sofort ging er in die Kirche und sprach das vergessene Gebet. Als er zurückkam, war sein Sündenblatt zum Ärger des Teufels völlig weiß. Das Bild erinnert die vor ihm praktizierenden Augustinermönche daran, die Gebetszeiten sorgfältig einzuhalten. In der Sache selbst lehnt Augustinus die Existenz eines "Bösen an sich" ab, da Gott allmächtig und gut ist; alles Böse ist deshalb Mangel an Gutem.

Was zeigt uns nun das Bild? Nach einer Legende erschien Augustinus der Teufel mit einem Buch, in dem die Laster aller Menschen aufgezeichnet waren. Auf seinem eigenen Blatt fand Augustinus nur eine einzige Sünde: Er hatte einmal sein Abendgebet, die Complet, vergessen. Sofort ging er in die Kirche und sprach das vergessene Gebet. Als er zurückkam, war sein Sündenblatt zum Ärger des Teufels völlig weiß. Das Bild erinnert die vor ihm praktizierenden Augustinermönche daran, die Gebetszeiten sorgfältig einzuhalten. In der Sache selbst lehnt Augustinus die Existenz eines "Bösen an sich" ab, da Gott allmächtig und gut ist; alles Böse ist deshalb Mangel an Gutem.

Eingeordnet in eine Stadtlandschaft mit engen Gassen und gotischer Kirchen-Architektur sowie einer befestigten Burg im Bildhintergrund erkennen wir im Gesamtkontext die dreifache Versuchung Jesu mit hervorgehobener erster Versuchung. Wir identifizieren den Teufel sofort. Es ist also kein Bild, das uns fragt, wie wir uns verhalten würden, wenn uns jemand ein Angebot macht oder uns in Frage stellen würde. Die zu erzählende Geschichte ist im Voraus gesetzt, das heißt als bekannt vorausgesetzt. Die Zielgruppe der Bildansprache sind jene Mönche, die die Pilger in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang betreuen, nicht die Pilger selbst.

Eingeordnet in eine Stadtlandschaft mit engen Gassen und gotischer Kirchen-Architektur sowie einer befestigten Burg im Bildhintergrund erkennen wir im Gesamtkontext die dreifache Versuchung Jesu mit hervorgehobener erster Versuchung. Wir identifizieren den Teufel sofort. Es ist also kein Bild, das uns fragt, wie wir uns verhalten würden, wenn uns jemand ein Angebot macht oder uns in Frage stellen würde. Die zu erzählende Geschichte ist im Voraus gesetzt, das heißt als bekannt vorausgesetzt. Die Zielgruppe der Bildansprache sind jene Mönche, die die Pilger in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang betreuen, nicht die Pilger selbst.

Im 18. Jahrhundert gelangte der Altar nach Grabow, 1903 wurde er für die Hamburger Kunsthalle erworben.

Im 18. Jahrhundert gelangte der Altar nach Grabow, 1903 wurde er für die Hamburger Kunsthalle erworben. Mitten im Schöpfungsakt und unter dem kreativen Segensgestus des Herrn sehen wir, wie der Wolf dem Lamm in die Brust beißt. Demnach hätte es nicht des Sündenfalls bedurft, um den Tod in die Welt zu bringen. Entweder hat Gott die Welt nicht perfekt erschaffen (und er sah, dass es gut war) oder er hat – wenn man das Bilddetail als Allegorie deutet – schon bei der Schöpfung gewusst, dass der Mensch sündigen wird und deshalb die Kreuzestheologie notwendig wird. Dann hätte der Mensch aber nicht wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung im Angesicht des Baums der Erkenntnis gehabt.

Mitten im Schöpfungsakt und unter dem kreativen Segensgestus des Herrn sehen wir, wie der Wolf dem Lamm in die Brust beißt. Demnach hätte es nicht des Sündenfalls bedurft, um den Tod in die Welt zu bringen. Entweder hat Gott die Welt nicht perfekt erschaffen (und er sah, dass es gut war) oder er hat – wenn man das Bilddetail als Allegorie deutet – schon bei der Schöpfung gewusst, dass der Mensch sündigen wird und deshalb die Kreuzestheologie notwendig wird. Dann hätte der Mensch aber nicht wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung im Angesicht des Baums der Erkenntnis gehabt.

Denn die Erschaffung der Tiere ist ja in der chronologischen Reihenfolge erst auf der fünften Tafel platziert, davor sehen wir – in leichter Abwandlung der biblischen Erzählfolge – noch die Erschaffung der Pflanzen (4), die Erschaffung der Gestirne (3), die Scheidung der Wasser (2) und in unserem Kontext das Wichtigste, die Trennung von Licht und Finsternis und zugleich den Engelssturz auf dem ersten Bild (1). Das Böse, so wird in diesem Zyklus erkennbar, kommt nicht erst mit den Menschen bzw. durch den Sündenfall auf die Welt, sondern ist durch den Engelsturz diesen vorgeordnet. Das Böse ist prä-lapsarisch (= vor dem Sündenfall) auf der Welt. Der Engelssturz ist quasi die narrative Ausgestaltung der Scheidung von Licht und Finsternis in Form der Trennung von guten, gottnahen und bösen, gottfernen Engeln.

Denn die Erschaffung der Tiere ist ja in der chronologischen Reihenfolge erst auf der fünften Tafel platziert, davor sehen wir – in leichter Abwandlung der biblischen Erzählfolge – noch die Erschaffung der Pflanzen (4), die Erschaffung der Gestirne (3), die Scheidung der Wasser (2) und in unserem Kontext das Wichtigste, die Trennung von Licht und Finsternis und zugleich den Engelssturz auf dem ersten Bild (1). Das Böse, so wird in diesem Zyklus erkennbar, kommt nicht erst mit den Menschen bzw. durch den Sündenfall auf die Welt, sondern ist durch den Engelsturz diesen vorgeordnet. Das Böse ist prä-lapsarisch (= vor dem Sündenfall) auf der Welt. Der Engelssturz ist quasi die narrative Ausgestaltung der Scheidung von Licht und Finsternis in Form der Trennung von guten, gottnahen und bösen, gottfernen Engeln.

Und auch bei Hieronymus Bosch finden wir, wenn auch nicht direkt auf diesem Werk, den Hinweis auf den Engelssturz als Ursprung des Bösen auf der Welt.

Und auch bei Hieronymus Bosch finden wir, wenn auch nicht direkt auf diesem Werk, den Hinweis auf den Engelssturz als Ursprung des Bösen auf der Welt.

Und manchmal ist der Teufel schlicht ein aufsässiger Augustinermönch, wie hier auf dem Bild von Bartholomäus Bruyn d. Ä. (1493-1555) und seiner Werkstatt (gemalt 1547, Öl/Lwd., 184x119 cm).

Und manchmal ist der Teufel schlicht ein aufsässiger Augustinermönch, wie hier auf dem Bild von Bartholomäus Bruyn d. Ä. (1493-1555) und seiner Werkstatt (gemalt 1547, Öl/Lwd., 184x119 cm).  Martin Luthers gab wohl der Auftraggeber des Bildes, der Karmeliter-Provinzial Everard Billick, der als streitbarer Kämpfer gegen die reformatorischen Kräfte in Köln galt.

Martin Luthers gab wohl der Auftraggeber des Bildes, der Karmeliter-Provinzial Everard Billick, der als streitbarer Kämpfer gegen die reformatorischen Kräfte in Köln galt.  Auch bei der Figur des Jüngers Judas, der den Herrn verriet, geht es in der Bildenden Kunst (aber auch in Literatur und Theologie) nicht zuletzt um die Frage: was ist an ihm gut und was ist böse?

Auch bei der Figur des Jüngers Judas, der den Herrn verriet, geht es in der Bildenden Kunst (aber auch in Literatur und Theologie) nicht zuletzt um die Frage: was ist an ihm gut und was ist böse? War Judas vom Satan getrieben als er Jesus ans Gericht auslieferte? So sah es der Kirchenvater Irenäus, aber so stellt es auch der Künstler Giotto auf seinem Verratsbild in der Scrovegni-Kapelle in Padua dar.

War Judas vom Satan getrieben als er Jesus ans Gericht auslieferte? So sah es der Kirchenvater Irenäus, aber so stellt es auch der Künstler Giotto auf seinem Verratsbild in der Scrovegni-Kapelle in Padua dar. Sein Bild ist im Blick auf unser Thema deshalb interessant, weil Judas hier merkwürdig ambivalent dargestellt ist. Einerseits ist er durch seine traditionellen Attribute (Geldbeutel, Platz vor dem Tisch) eindeutig als Verräter dargestellt, andererseits zeichnet ihn ein geradezu vertrautes Verhältnis zu seinem Hund aus. Einige Kunsthistoriker meinen, die Botschaft laute, dass Hunde treuer seien als der Verräter Jesus. Andere sehen hier einen Hinweis auf die Menschlichkeit des Judas. Jacob Jordaens hat 1655 ein ähnlich ambivalentes Motiv gemalt, bei dem Judas vertrauensvoll mit der Hand über den Kopf seines Hundes fährt, der seine Schnauze auf sein Knie gelegt hat.

Sein Bild ist im Blick auf unser Thema deshalb interessant, weil Judas hier merkwürdig ambivalent dargestellt ist. Einerseits ist er durch seine traditionellen Attribute (Geldbeutel, Platz vor dem Tisch) eindeutig als Verräter dargestellt, andererseits zeichnet ihn ein geradezu vertrautes Verhältnis zu seinem Hund aus. Einige Kunsthistoriker meinen, die Botschaft laute, dass Hunde treuer seien als der Verräter Jesus. Andere sehen hier einen Hinweis auf die Menschlichkeit des Judas. Jacob Jordaens hat 1655 ein ähnlich ambivalentes Motiv gemalt, bei dem Judas vertrauensvoll mit der Hand über den Kopf seines Hundes fährt, der seine Schnauze auf sein Knie gelegt hat. Ikonographisch fühlt man sich ein wenig das berühmte Bild mit dem Titel „His Masters’s Voice“ erinnert, das der Maler Francis James Barraud 1898 von seinem Hund Nipper anfertigte und später an die englische Gramophone Company verkaufte, die es zu einem der berühmtesten Markenlogos machte. Auch hier kommen unmittelbar positive Gefühle auf und nicht abwertende oder negative.

Ikonographisch fühlt man sich ein wenig das berühmte Bild mit dem Titel „His Masters’s Voice“ erinnert, das der Maler Francis James Barraud 1898 von seinem Hund Nipper anfertigte und später an die englische Gramophone Company verkaufte, die es zu einem der berühmtesten Markenlogos machte. Auch hier kommen unmittelbar positive Gefühle auf und nicht abwertende oder negative.

Noch auf dem Cover des Kinofilms „Im Auftrag des Teufels“ wird dieses Muster einer negativen Spiegelung aufgegriffen. Und bis heute sind polemische Identifizierungen des Antichristen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen oder Personen, wie wir sie auch aus der Zeit der Reformation kennen, immer noch üblich. Vor einigen Monaten veröffentlichte der Vatikanist Sandro Magister eine polemische Stellungnahme zur Amazonas-Synode und zwar mit nebenstehendem Bild und unter der Überschrift „Alles in der Schule des Antichristen“. In dieser Schrift bringt er konkret den gegenwärtigen Papst Franziskus mit dem Antichristen in Beziehung, nur weil er Fragen des Zölibats möglicherweise anders bewerten könnte, als der Vatikanist es erwünscht. Das impliziert, dass das Bild des „Antichristen“ immer noch seine Funktion erfüllt, m.a.W. weiterhin zumindest für eine bestimmte Klientel medienwirksam einsetzbar ist (das hat natürlich insofern seine ironische Spitze, weil der Papst auch gerne vom Teufel redet).

Noch auf dem Cover des Kinofilms „Im Auftrag des Teufels“ wird dieses Muster einer negativen Spiegelung aufgegriffen. Und bis heute sind polemische Identifizierungen des Antichristen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen oder Personen, wie wir sie auch aus der Zeit der Reformation kennen, immer noch üblich. Vor einigen Monaten veröffentlichte der Vatikanist Sandro Magister eine polemische Stellungnahme zur Amazonas-Synode und zwar mit nebenstehendem Bild und unter der Überschrift „Alles in der Schule des Antichristen“. In dieser Schrift bringt er konkret den gegenwärtigen Papst Franziskus mit dem Antichristen in Beziehung, nur weil er Fragen des Zölibats möglicherweise anders bewerten könnte, als der Vatikanist es erwünscht. Das impliziert, dass das Bild des „Antichristen“ immer noch seine Funktion erfüllt, m.a.W. weiterhin zumindest für eine bestimmte Klientel medienwirksam einsetzbar ist (das hat natürlich insofern seine ironische Spitze, weil der Papst auch gerne vom Teufel redet). Gleich auf einem der ersten Blätter gibt der Hortus Deliciarum Auskunft darüber, woher das Böse in der Welt kommt. Wir sehen im oberen Teil der Folie 3r Gott selbst in Herrscherpose auf dem Himmelsthron sitzend umgeben von seiner ihm huldigenden Engelschar. Im unteren Teil der Folie sehen wir stehend den abgefallenen Engel Luzifer mit weit ausgebreiteten Flügeln, dem in analoger Weise auch schon vier abgefallene Engel huldigen. Der abgefallene Engel wird hier also als das negative Spiegelbild des Himmels dargestellt.

Gleich auf einem der ersten Blätter gibt der Hortus Deliciarum Auskunft darüber, woher das Böse in der Welt kommt. Wir sehen im oberen Teil der Folie 3r Gott selbst in Herrscherpose auf dem Himmelsthron sitzend umgeben von seiner ihm huldigenden Engelschar. Im unteren Teil der Folie sehen wir stehend den abgefallenen Engel Luzifer mit weit ausgebreiteten Flügeln, dem in analoger Weise auch schon vier abgefallene Engel huldigen. Der abgefallene Engel wird hier also als das negative Spiegelbild des Himmels dargestellt.

War der Hortus Deliciarum noch relativ exklusiv an Mitglieder der Klöster gerichtet, so popularisiert sich gute 100 Jahre später mit Dantes, 1307 begonnener Göttlicher Komödie die Vorstellung der Hölle und ihrer den einzelnen Sünden zugewiesenen Kreisen. Dante schildert eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt: Hölle, Fegefeuer, Paradies. Die Hölle ist in neun Kreise mit verschiedenen Kreisen eingeteilt. Damit werden die Sünden der Welt (und die eigenen Sünden) kartografierbar. Man kann in den Kirchen von Florenz bis heute spüren, welchen Eindruck das bei den Menschen hinterlassen hat. Der Legende nach soll der Sohn des Wucherers Scrovegni die gleichnamige Kapelle in Padua nur in Auftrag gegeben haben, weil sein Vater in Dantes Inferno in der Hölle verortet wird.

War der Hortus Deliciarum noch relativ exklusiv an Mitglieder der Klöster gerichtet, so popularisiert sich gute 100 Jahre später mit Dantes, 1307 begonnener Göttlicher Komödie die Vorstellung der Hölle und ihrer den einzelnen Sünden zugewiesenen Kreisen. Dante schildert eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt: Hölle, Fegefeuer, Paradies. Die Hölle ist in neun Kreise mit verschiedenen Kreisen eingeteilt. Damit werden die Sünden der Welt (und die eigenen Sünden) kartografierbar. Man kann in den Kirchen von Florenz bis heute spüren, welchen Eindruck das bei den Menschen hinterlassen hat. Der Legende nach soll der Sohn des Wucherers Scrovegni die gleichnamige Kapelle in Padua nur in Auftrag gegeben haben, weil sein Vater in Dantes Inferno in der Hölle verortet wird. Er macht das anhand eines Bildes von Félicien Rops (Die Versuchung des Hl. Antonius, 1878)

Er macht das anhand eines Bildes von Félicien Rops (Die Versuchung des Hl. Antonius, 1878) Nun ist Rops etwas ironischer, als Freud ihn hier charakterisiert, lässt Rops doch den Heiligen Antonius unter dem Kreuz in einer illustrierten Schrift blättern.

Nun ist Rops etwas ironischer, als Freud ihn hier charakterisiert, lässt Rops doch den Heiligen Antonius unter dem Kreuz in einer illustrierten Schrift blättern.

Das eine ist ein Blatt von Martin Schongauer, welches dieser 1470 angefertigt hat und nur 21x30 cm groß ist. Es zeigt Antonius umgeben von Teufeln und Dämonen, die an ihm zerren und ihn von seinen Meditationen abzubringen suchen.

Das eine ist ein Blatt von Martin Schongauer, welches dieser 1470 angefertigt hat und nur 21x30 cm groß ist. Es zeigt Antonius umgeben von Teufeln und Dämonen, die an ihm zerren und ihn von seinen Meditationen abzubringen suchen.  Im 19. Jahrhundert wurde den Menschen spätestens mit Francisco Goya deutlich, dass der größte Feind des Menschen nicht irgendeine böse externe personale oder metaphysische Macht ist, sondern der konkrete Mensch selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir wollen das nur nicht so gerne einsehen oder mit diesem Tatbestand konfrontiert werden.

Im 19. Jahrhundert wurde den Menschen spätestens mit Francisco Goya deutlich, dass der größte Feind des Menschen nicht irgendeine böse externe personale oder metaphysische Macht ist, sondern der konkrete Mensch selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir wollen das nur nicht so gerne einsehen oder mit diesem Tatbestand konfrontiert werden. Ich wähle aus dem nahezu unüberschaubaren Angebot ein Musikvideo, das die Jugend-Ikone Billie Eilish 2019 zu ihrem Lied „

Ich wähle aus dem nahezu unüberschaubaren Angebot ein Musikvideo, das die Jugend-Ikone Billie Eilish 2019 zu ihrem Lied „

Fazit

Fazit