Ethik und Ästhetik |

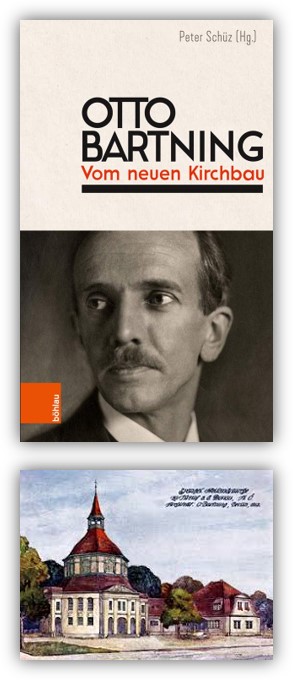

Glauben bauenOtto Bartning als Prophet des ArchitekturprotestantismusWolfgang Vögele Otto Bartning, Vom neuen Kirchbau, hg. von Peter Schüz, Wien Köln Weimar 2019 (1919)

Eine große Ausstellung in Karlsruhe, Berlin und Darmstadt[2] in den Jahren 2017 und 2018 präsentierte umfangreiches Material, Dokumente, Bilder, Pläne und Modelle aus Nachlass und Archiven. Bartning ging ein hervorragender Ruf nicht nur als Architekt von Kirchen, sondern auch als Architekturkritiker, -juror und Organisator voran. War die Ausstellung vor allem dem auf konkrete Bauwerke und -pläne bezogenen Schaffen Bartnings gewidmet, so präsentiert die hier zu rezensierende kleine Schrift diesen als Architekturtheoretiker und – nicht überraschend - als Theologen, der versucht, sich über die Grundlagen seines architektonischen Kirchenbauprogramms zu vergewissern.

Bartning beginnt seine Streitschrift mit der Schilderung erster Berufserfahrungen noch aus der Studentenzeit, als er ein Ensemble von Kirche, Gemeindesaal und Pfarrhaus in einer evangelischen Diasporagemeinde in Österreich baute (12)[3]. Im Rückblick erkennt der Architekt, dass sich dieses Ensemble zwar einer sinnvollen funktionalen Zuordnung von Räumen und Aufgaben verdankt, aber nicht der authentische Ausdruck einer bestimmten Religion oder Frömmigkeit ist:

Umso dringlicher stellte sich für sich für ihn mit zunehmender Berufserfahrung die Frage nach dem „baulichen Ausdruck der Religion“ (19). Deswegen entwickelt er Gedanken, die Religion und Raum verbinden, und er erläutert dies an Beispielen aus der katholischen Kirche und dem Protestantismus, wobei er bei letzterem eine radikale und eine konservative Variante unterscheidet. „Baukunst ist religiöse Opfertat.“ (26) Am Sakralbau zeigt sich, wie ernst Gemeindeglieder die Ausübung ihrer Religion nehmen. Es folgt ein historischer Überblick über christlichen Sakralbau, von den Wohnzimmern reicher korinthischer Bürger, die zum Christentum übergetreten waren, über die Katakomben der Untergrund-Christen in Rom bis zu den gotischen Kathedralen. Danach kann es für Bartning in der katholischen Kirchenarchitektur nur noch einen Abstieg geben, den er polemisch in die Formel des „Sekundär-Sakralen“ (36) fasst. Im Kirchenbau hängen für Bartning Funktion und Architektur auf das Engste zusammen: Altar, Emporen, Kanzel, Orgel, Apsis gewinnen ihren Sinn aus ihrer je spezifischen liturgischen und theologischen Funktion von der Feier des Abendmahls über die Predigt bis zum Gemeindegesang. Mit der Reformation bestimmte eine neue Theologie die Kirchenarchitektur, und das führte zu einschneidenden Veränderungen, von der Zentralisierung der Kanzel über die Abschaffung der einzelnen Heiligen gewidmeten Seitenkapellen bis zur Neupositionierung der Orgel, die dem Gemeindegesang, nicht mehr so sehr der liturgischen Begleitung diente. Bartning unterscheidet in der reformatorischen Kirchenarchitektur eine konservative von einer radikalen Richtung. Die radikale Richtung rückte die Predigt ins Zentrum, die Kirche wird zum Hör-Saal im eigentlichen Sinne des Wortes, und alle (Heiligen-) Bilder werden entfernt. Die konservativere Richtung rückt ebenfalls die Predigt in den Mittelpunkt, misst aber dem Abendmahl genauso große Bedeutung zu und zerstört nicht die alten Bilder und Skulpturen. Die der alten Liturgie verhaftete Kirchenarchitektur wird nur insofern protestantisch modifiziert, als es ohne Zerstörung möglich ist. Die Predigt ist in beiden Versionen entscheidend, und das bedeutet: „Die Kanzel ist der Richtpunkt des Raumes.“ (42) Nun ist Kirche aber keineswegs nur der Aufbewahrungsraum für das Religiöse, sondern das theologische Programm muss sich in der Raumgestaltung wiederfinden. Dieses ist für Bartning ein psychologisch-architektonisches Bedürfnis, in seinen Worten, die von Pathos nicht ganz frei sind:

Von dort aus gelangt Bartning zu einer Kritik der „pseudo-sakralen Dekorationskunst“ (59). Für den radikalen Architekturprotestantismus steht die Predigt über allem anderen, und kein künstlerisches oder architektonisches Element dürfen vom Hören ablenken. Das bedeutet eine Abwertung des Abendmahls, die beim konservativeren Flügel so nicht gegeben war. Am Verhältnis zwischen Altar und Kanzel, theologisch gesprochen: Predigt und Mahlfeier, entscheidet sich die Zugehörigkeit zu einer der beiden Gruppen (63ff.). Letztlich führen für den Autor beide protestantischen Bauprogramme, das konservative wie das radikale, zu einer Kirche, die nur ein profaner Versammlungsraum und nicht mehr Ort des Heiligen ist. Das „Heilige“ ist im Protestantismus ortlos geworden, es lässt sich nur intellektuell begreifen, durch das Hören des biblischen Worts und die Verkündigung. Deshalb benötigt es keine architektonische Gestalt. Nichts soll davon ablenken, und das beschränkt die religiöse Kunst am Bau. Die entscheidende Frage aber lautet dann: Wie kann ein Sakralbau aussehen, wenn der Protestantismus nicht „raumhaft“ und auch nicht „raumbedürftig“, „nicht örtlich gebunden“ und auch „nicht sakral“ (77) aufgestellt ist? Bartning arbeitet hier die Paradoxie einer protestantischen Architekturtheorie heraus. Sie besteht für ihn im Jahr 1919 darin, dass der Protestantismus auf der einen Seite zu einer Sache des evangelischen Glaubens und des diakonischen Handelns geworden ist. Gleichzeitig ist aber das Individuum durch die Aufklärung für ihn der religiösen Grundlagen verlustig gegangen. Gemeinsam damit ist auch das Moment der Gemeinschaft verloren gegangen. Und dafür braucht es nach Bartning die Kirche, um das Ich aus seiner selbst-verschuldeten Isolation zu befreien:

Bartning schwebten also Kirchengebäude vor, die als solche erkennbar waren und nicht als multifunktionelle, religiösen und anderen Zwecken dienenden Gemeindezentren, in dem das Abhalten von Gottesdiensten zu einem Zweck unter vielen degradiert wird. Bartnings architekturtheologisches Raumkonzept lebt davon, Kirchen als einen Ort von zu stiftender bzw. zu empfangender religiöser Identität zu verstehen. Die im Credo angesprochene Gemeinschaft der Heiligen ergibt sich für ihn ganz lutherisch aus der Verkündigung des Evangeliums. Und das lässt sich im Übrigen auch als ein Kommentar zu aktuellen Raum- und Gebäudetheorien verstehen, in der nicht nur Kirchen von einem Schwund an architektonischer Identität befallen sind, sondern auch Räume wie Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren zu transitorischen „Nicht-Orte“ (Marc Augé[4]) werden, die funktional und identitätslogisch gar nicht erst definiert werden, weil es nur noch darum geht, Übergänge für die Mobilität zu schaffen.

Für Bartning folgt daraus erstens eine Architektur der Nächstenliebe, des diakonischen Handelns der Kirche, zweitens der Bau von Predigträumen, in denen nichts von der Verkündigung des Evangeliums ablenkt. Zuletzt erwägt er eine Trennung von Predigträumen und Feierkirchen. Damit meint er Orte zum Beten, die täglich offenstehen, für alle, die Bedürfnis nach Andacht und Gebet haben:

Bartning wehrt sich gegen den abstrakten Idealismus der protestantischen Kirche, dem er zugleich theologisch und intellektuell zutiefst verhaftet ist, und er tut das in einer zeitgemäß expressiven und wuchtigen Sprache. Ein Nachwort des Herausgebers (111ff.) und architekturhistorische Überlegungen von Sandra Wagner-Conzelmann (125ff.) verorten diese ekklesial-architektonische Theorie Bartnings in der damals zeitgenössischen liberalen Theologie von Harnack bis Troeltsch. 1919 war auch das Jahr des Aufbruchs der dialektischen Theologie mit der Veröffentlichung von Karl Barths Römerbriefkommentaren. Dieser theologische Aufbruch wäre es wert, mit Bartnings Thesen verglichen zu werden, auch wenn man vermutlich konzedieren muss, dass Barth an Architekturtheorie, und sei es eine protestantische, völlig desinteressiert war.[6] Die Schrift Bartnings ist im Grunde auch ein Dokument dessen, dass der architektonisch-theologische Dialog auf der Seite der Theologie nicht richtig aufgenommen wurde. Doch Bartnings Streitschrift findet ihren guten Sinn nicht nur in ihrem (architektur-)historischen Kontext. Sie stellt, wenn auch in einer expressiv-pathetischen Sprache, die heute so niemand mehr gebrauchen würde, Fragen nach dem Raum des Glaubens, nach den Hör-Sälen der Predigt und nach den Orten der gemeinsamen Abendmahlsfeier, die sich heute unter veränderten Vorzeichen mit der gleichen Dringlichkeit stellen und keinesfalls erledigt sind. Eine formale Kritik sei am Ende noch angebracht. Es hätte die Lektüre dieser wirklich interessanten Schrift noch einfacher gemacht, wenn ein größere, auch für ältere Augen wie die des Rezensenten lesbarere Schrift verwendet worden wäre. Angesichts der freigelassenen Seitenränder wäre das vermutlich ohne Probleme möglich gewesen. Aber das ist nur eine kleine, formale Kritik an diesem insgesamt verdienstvollen Unternehmen. Anmerkungen[1] Den Notkirchen, Bartnings Architektur und Leben ist die Seite der Otto Bartning Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau (OBAK) gewidmet: http://www.otto-bartning.de/. [2] Vgl. dazu den Katalog: Akademie der Künste, Wüstenrot-Stiftung (Hg.), Otto Bartning – Architekt einer sozialen Moderne, Darmstadt Berlin 2017 sowie die Rezension Wolfgang Vögele, Architektur im theologischen Kontext. Über die Ausstellung ‚Otto Bartning – Architekt einer sozialen Moderne‘ in Berlin, Karlsruhe und Darmstadt, tà katoptrizómena, Heft 110, Oktober 2017, https://www.theomag.de/109/wv037.htm. [3] Alle Seitenangaben im Text beziehen sich auf die im Untertitel genannte Publikation. In dieser sind am Rand zusätzlich die ursprünglichen Seitenangaben der Originalpublikation vermerkt. [4] Marc Augé, Nicht-Orte, München 2010 (frz. 1992). [5] Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt 2010 (1887). [6] Andreas Mertin hat mich dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass Karl Barth sich in den fünfziger Jahren doch zum Verhältnis von Theologie und Architektur geäußert hat, wenn auch nur in einem sehr kurzen Text: Karl Barth, Gottfried Locher, Werner Tanner et al., Rundfrage über den protestantischen Kirchenbau, Das Werk 46, 1959, 271-280. In diesem Text bekennt sich Barth zum "Zentralraumprinzip" und schreibt weiter (271): "Bildliche und symbolische Darstellungen sind an KEINER Stelle des protestantischen Kirchenraums am Platze. (Auch sie können nur zerstreuen und verwirren. Der Wirklichkeit der Person und des Werkes Jesu Christi kann nur die in Gebet, Predigt, Taufe und Abendmahl und also im 'Gottesdienst' im engeren Sinne des Begriffs, dann aber und vor allem die im Leben handelnde Gemeinde selbst entsprechen: kein Bild und kein Symbol! Gestalt, Maß und Farbe der Türen, Wände und Fenster sowie der Bestuhlung des kirchlichen Raumes sollen und können in ihrer Sachlichkeit gerade ohne jene fremden Zutaten der Konzentration der am Gottesdienst Teilnehmenden – ihrer Ausrichtung auf die sie vereinigende Botschaft und Anbetung - dienlich und insofern «würdig» und «schön» sein." (Hervorhebung vom Vf.) |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/123/wv057.htm |

In Deutschland ist Otto Bartning (1883-1959) vorrangig durch das Programm der Not-Kirchen bekannt geworden, was nach dem Zweiten Weltkrieg die Errichtung von mehreren Dutzend Kirchengebäuden in Berlin, Karlsruhe, Pforzheim und anderen Städten auf den Weg brachte.

In Deutschland ist Otto Bartning (1883-1959) vorrangig durch das Programm der Not-Kirchen bekannt geworden, was nach dem Zweiten Weltkrieg die Errichtung von mehreren Dutzend Kirchengebäuden in Berlin, Karlsruhe, Pforzheim und anderen Städten auf den Weg brachte. Die kleine Schrift „Vom neuen Kirchbau“ aus dem Nachkriegsjahr 1919 muss als Streitschrift und Appell zu Reformen gelesen werden, die nicht nur in den Jahren nach ihrer Publikation Aufsehen erregte, sondern auch Jahrzehnte später, insbesondere in den ersten Jahren des Wiederaufbaus, als Bartning zum spiritus rector der Notkirchen wurde. Die vorliegende, von Peter Schüz verantwortete Neupublikation war insofern ein dringendes Desiderat, als diese Schrift zuvor eigentlich nur noch in einer stark gekürzten Ausgabe innerhalb eines Bandes mit gesammelten Aufsätzen verfügbar war.

Die kleine Schrift „Vom neuen Kirchbau“ aus dem Nachkriegsjahr 1919 muss als Streitschrift und Appell zu Reformen gelesen werden, die nicht nur in den Jahren nach ihrer Publikation Aufsehen erregte, sondern auch Jahrzehnte später, insbesondere in den ersten Jahren des Wiederaufbaus, als Bartning zum spiritus rector der Notkirchen wurde. Die vorliegende, von Peter Schüz verantwortete Neupublikation war insofern ein dringendes Desiderat, als diese Schrift zuvor eigentlich nur noch in einer stark gekürzten Ausgabe innerhalb eines Bandes mit gesammelten Aufsätzen verfügbar war. Bartning konnte diese moderne Entwicklung noch nicht ahnen; er versucht sich an einer Lösung der Paradoxie zwischen Predigttheorie und Identitätsbedürfnis, indem er am Ende ausdrücklich auf seine Zeitgenossenschaft reflektiert, namentlich auf den gerade zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg, in dem eine Gemeinschaft, die auf „Vaterlandsliebe“ aufruhte, gescheitert ist und nun von den Kirchen durch eine Gemeinschaft der – universalen – Menschenliebe, die auf „Nächstenliebe und Gotteskindschaft“ (83) beruht, ersetzt werden müsste. In der Folge unterscheidet er Zweck- und Wertreligion, denen er Zweck- und Wertbauten zuordnet (88f.). Eine Kirche als Wertbau strahlt ein inhaltlich, theologisch und liturgisch bestimmtes Programm aus, das den in ihr durch Verkündigung entstehenden evangelischen Glauben sichtbar macht. In ihr verwandeln sich geistige in räumliche Werte (88). Und in ihr versammeln sich die Individuen, um eine neue Gemeinschaft zu bilden, die Gemeinschaft der Heiligen (90). Nicht umsonst erinnert dieser Gedankengang an Ferdinand Tönnies‘ 1887 erschienene Studie über Gemeinschaft und Gesellschaft

Bartning konnte diese moderne Entwicklung noch nicht ahnen; er versucht sich an einer Lösung der Paradoxie zwischen Predigttheorie und Identitätsbedürfnis, indem er am Ende ausdrücklich auf seine Zeitgenossenschaft reflektiert, namentlich auf den gerade zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg, in dem eine Gemeinschaft, die auf „Vaterlandsliebe“ aufruhte, gescheitert ist und nun von den Kirchen durch eine Gemeinschaft der – universalen – Menschenliebe, die auf „Nächstenliebe und Gotteskindschaft“ (83) beruht, ersetzt werden müsste. In der Folge unterscheidet er Zweck- und Wertreligion, denen er Zweck- und Wertbauten zuordnet (88f.). Eine Kirche als Wertbau strahlt ein inhaltlich, theologisch und liturgisch bestimmtes Programm aus, das den in ihr durch Verkündigung entstehenden evangelischen Glauben sichtbar macht. In ihr verwandeln sich geistige in räumliche Werte (88). Und in ihr versammeln sich die Individuen, um eine neue Gemeinschaft zu bilden, die Gemeinschaft der Heiligen (90). Nicht umsonst erinnert dieser Gedankengang an Ferdinand Tönnies‘ 1887 erschienene Studie über Gemeinschaft und Gesellschaft