Eine visuelle Erinnerung

Eine visuelle Erinnerung

Andreas Mertin

Wenn wir an Bilder im Zusammenhang des Corona-Virus denken, dann sind es 3D-Modelle, Statistiken oder Bilder von leeren Städten (und Regalen). Während sich der Corona-Virus in Europa ausbreitet, interessiert mich die Frage, welche Bilder eigentlich in früheren Zeiten für bestimmte Krankheitskatastrophen, und hier natürlich in der Regel für die Pest, geschaffen wurden. Ganz so häufig, wie ich vermutet hatte, waren diese Bilder aber nicht.

Blick zurück

Blick zurück

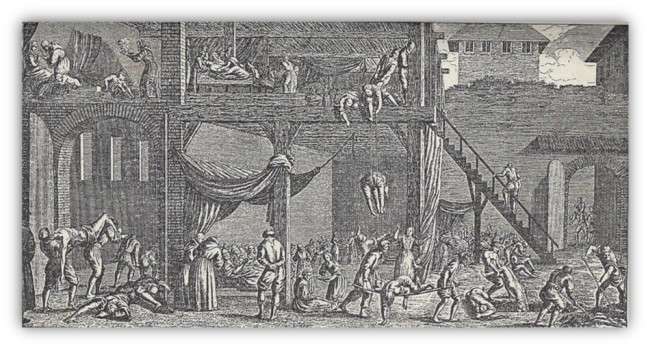

Die Bilder der Neuzeit, die von der Pestepidemie handeln, sind immer voller Menschen, Ausdruck des Interesses der Künstler*innen, das schreckliche Leiden der Menschen und die Solidarität der Mitmenschen beredt zu schildern. Sterbende liegen neben Leichen. Wir sehen Menschen, die sich verzweifelt vor der Ansteckung schützen und zugleich den anderen helfen wollen. Sie halten, während sie ihren Liebesdienst verrichten, sich die Hand vor den Mund, um den Pesthauch nicht einzuatmen.

Es ist die Zeit, in der die Verbreitung der Pest noch nicht einem Bakterium zugeschrieben wird, sondern dem Pesthauch, dem Miasma. Das war nicht unbedingt falsch, insofern im Miasma die Tröpfcheninfektion quasi mitgedacht, aber eben nur nicht erkannt ist. (Zumal die Pest eher durch Flöhe übertragen wurde.)

Was bekannt ist, sind die Folgen der Pest, das Sterben der Menschen, die soziale Dissoziation, die Konsequenzen, die noch die minimalste Hilfe für die Helfenden haben kann. Es sind Bilder zum Verzweifeln. Die aufgerissenen Münder, die Entkräftung der Opfer. Man erkennt aber auch, dass es Menschen geben muss, die sich mit den Kranken und den Sterben beschäftigen, die die Kranken behandeln, die Sterbenden trösten und die Toten beerdigen, die also die Werke der Barmherzigkeit vollziehen.

Im Vergleich dazu sind die aktuellen Bilder noch harmlos. Wir sperren keine Kranken aus den Städten aus, wir müssen keine Toten auf den Straßen sehen, wir haben ein weitgehend funktionierendes Gesundheitssystem. Und dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Epidemien zwingen die Menschen sich auf elementare menschliche Gesten zu besinnen, auf humane Standards und medizinische Notwendigkeiten. Und natürlich auch, über das Große und Ganze nachzudenken.

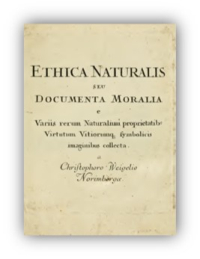

Die vorstehenden Bild-Details sind dem Pest-Bild eines Buches aus dem Jahr 1700 entnommen, das Christoph Weigel über die natürliche Ethik (Ethica Naturalis Seu Documenta Moralia [hier online]) publiziert hat. Christoph Weigel der Ältere (1654-1725) war ein deutscher Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger, der auch mit berühmten Theologen kooperiert hat. Auf 100 Bildern mit knappen Erläuterungen wird die natürliche Ethik erläutert. Man könnte das Buch als vormoderne Quarks-Sendung bezeichnen, die sich an Gebildete in der Bevölkerung wendet – weshalb sie auch auf Latein verfasst ist. Die Stichworte lauten:

Sonne – Mond – Sterne – Feuer – Luft – Wasser – Erde – Wolken – Regen – Hagel – Schnee – Donner – Regenbogen – Wind – Berge – Flüsse – Hügel – Höhle – Wildnis – Wiesen – Feld – Weg – Acker – Stein – Weinberg – Baum – Blumen – Kräuter – Rosen – Bach – Quelle – Strom – Wasserfall – Sumpf – Wald – Sand – Ufer – Meer – Klippen – Metalle – Edelsteine – Perle – Morgenrot – Mittag – Abend – Nacht – Frühling – Sommer – Herbst – Winter – Eis – Schönes Wetter – ungestümes Wetter – Nebel – Schatten – Hund – Katze – Maus – Ochs – Pferd – Esel – Schaf – Geißbock – Schwein – Kamel – Hirsch – Spinne – Bienen – wilde Tiere – Wolf – Affe – Vögel – Taube – Spatz – Nachtigall – Pfau – Schwan – Hahn – Fische – große Fische – kleine Fische – Mensch – junger Mensch – alter Mensch – gesunder Mensch – kranker Mensch – reicher Mann – armer Mann – lahmer Mensch – Schloss – Stadt – Komet – Krieg – Hunger – Pest – Ungeziefer – Wassernot – Feuersnot – Erdbeben – die ganze Welt.

Sonne – Mond – Sterne – Feuer – Luft – Wasser – Erde – Wolken – Regen – Hagel – Schnee – Donner – Regenbogen – Wind – Berge – Flüsse – Hügel – Höhle – Wildnis – Wiesen – Feld – Weg – Acker – Stein – Weinberg – Baum – Blumen – Kräuter – Rosen – Bach – Quelle – Strom – Wasserfall – Sumpf – Wald – Sand – Ufer – Meer – Klippen – Metalle – Edelsteine – Perle – Morgenrot – Mittag – Abend – Nacht – Frühling – Sommer – Herbst – Winter – Eis – Schönes Wetter – ungestümes Wetter – Nebel – Schatten – Hund – Katze – Maus – Ochs – Pferd – Esel – Schaf – Geißbock – Schwein – Kamel – Hirsch – Spinne – Bienen – wilde Tiere – Wolf – Affe – Vögel – Taube – Spatz – Nachtigall – Pfau – Schwan – Hahn – Fische – große Fische – kleine Fische – Mensch – junger Mensch – alter Mensch – gesunder Mensch – kranker Mensch – reicher Mann – armer Mann – lahmer Mensch – Schloss – Stadt – Komet – Krieg – Hunger – Pest – Ungeziefer – Wassernot – Feuersnot – Erdbeben – die ganze Welt.

Das ist ziemlich beeindruckend und auch überraschend optimistisch. Denn die negativen Elemente dieser Ethica Naturalis reduzieren sich auf wenige Stichworte am Ende des Buches: Krankheit, Armut, Behinderung, Krieg, Hunger, Pest, Ungeziefer, Wasserkatastrophen und Feuersbrünste sowie Erdbeben bilden gerade einmal ein Zehntel der Stichworte. Ansonsten dominiert der Verweis auf eine funktionierende Natur. Darin ist es den Reden Gottes aus dem Wettersturm gar nicht unähnlich, die Hiob darauf verweisen, dass der Mensch eben nur ein Teil der Natur und nicht deren Zentrum ist. Neben dem Menschen gibt es eben auch all die anderen Naturphänomene, die bedacht und berücksichtigt werden müssen.

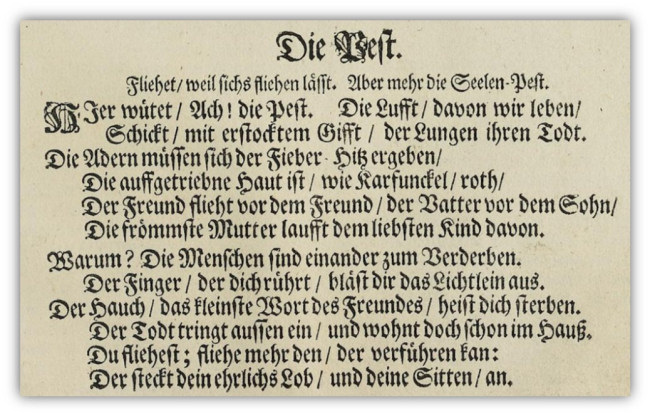

Sieben Jahre nach dem Bilder-Buch von Christoph Weigel erscheint dieselbe Bilderfolge in einer durch Abraham a Santa Clara auf Deutsch kommentierten Fassung. Dieser wortgewandte barocke Theologe ist eigentlich erst durch die Pest zum Schreiben gekommen und dadurch berühmt geworden. Er ist aus heutiger Sicht kein sympathischer Zeitgenosse, er hetzt gegen Frauen, Juden, Hexen und Muslime. Aber er ist ein guter Beobachter des alltäglichen Lebens, er greift die Alltagserfahrungen seiner Leser*innen auf und ordnet sie in die katholische Welterfahrung ein. Und da ist eben auch die in Europa grassierende Pest eine Realität. Und er beschreibt in seinem als Satire etikettierten Erstlingswerk Mercks Wienn, welche Auswirkungen die Pest von 1679 auf die Menschen in Wien hat. Und in seinem als Buch erschienenem Kommentar zu Weigels Bilderfolge unter dem Titel »Huy! und Pfuy! der Welt« findet Abraham a Santa Clara höchst aktuelle Worte für die Menschen, die mit der Pest konfrontiert sind (hier online):

Wenn man die Worte angemessen übersetzt (Seelen-Pest durch Panik, und nicht durch Seelen-Stress!), dann sind sie von bestechender Aktualität. In einigem wird man Abraham a Santa Clara nicht folgen können (seiner Überordnung des Seelenheils gegenüber dem puren Überleben etwa, da ist er noch mittelalterlich strukturiert), aber ansonsten beschreibt er das Geschehen gut:

Hier wütet ach die Pest.

Hier wütet ach die Pest.

Die Luft, davon wir leben

schickt mit ersticktem Gift

der Lungen ihren Tod.

In Europa diskutierte man punktuell, welches Restrisiko verstorbene Corona-Opfer bei der Aufbahrung bilden, weil sich in den Lungen der Toten noch kontaminierte Atemluft befindet. Die BILD-Zeitung macht daraus eine eigene Schlagzeile: Corona-Virus kann tagelang in Toten überleben. Es scheint sich nicht viel geändert zu haben. Das betrifft vor allem die sozialen Fragen:

Der Freund flieht vor dem Freund, der Vater vor dem Sohn

Der Freund flieht vor dem Freund, der Vater vor dem Sohn

Die frömmste Mutter läuft dem liebsten Kind davon

Warum? Die Menschen sind einander zum Verderben.

Der Finger, der dich rührt, bläst dir das Lichtlein aus.

Der Hauch, das kleinste Wort des Freundes, heißt dich sterben.

Soziale Distanzierung – unter diesem Stichwort diskutieren wir das aktuell und beziehen es sowohl auf den Kontakt zu Großeltern wie zu engsten Freunden. Warum? Die Menschen sind einander zum Verderben. Und wir diskutieren es nicht nur, wir praktizieren es auch. (Nach wenigen Tagen sozialer Verhaltensregeln finde ich es schon merkwürdig, wenn sich in Spielfilmen die Schauspieler*innen die Hand geben. Man lernt schnell dazu.) Und unter Theologen laufen gespenstische Debatten, inwieweit wir noch Gottesdienste abhalten sollen und vor allem, ob und wie wir das Abendmahl / die Eucharistie durchführen dürfen, denn: Der Finger, der dich berührt, bläst dir das Lichtlein aus – Der Hauch, das kleinste Wort des Priesters, heißt dich sterben. Man kann bei Abraham a Santa Clara durchaus etwas über Krankheitsvorsorge lernen.

Von den Überlebenden erzählen die historischen Bilder wenig. Für die Kranken und Sterbenden war die Lösung 1700 die, sie einfach vor die Stadtmauern zu tragen, sie aus der Stadt zu separieren.

Von den Überlebenden erzählen die historischen Bilder wenig. Für die Kranken und Sterbenden war die Lösung 1700 die, sie einfach vor die Stadtmauern zu tragen, sie aus der Stadt zu separieren.

Das machen wir heute (so) nicht mehr. Wir haben ein (gut begründetes) abgestuftes System der häuslichen Isolation, der Quarantänestationen und der Intensivstationen. Und wir können dadurch im begrenzten Rahmen viele Menschenleben retten.

Die letzte Handlung

Vor vier Jahren habe ich im Heft 102 ein Bild besprochen, auf dem die Pest auch eine Rolle spielte. Die Werke der Barmherzigkeit des Meisters von Alkmaar von 1504 kulminieren „am Ende“ nicht nur im Jüngsten Gericht, sondern auch in der Beerdigung eines an der Pest Verstorbenen.

Vor vier Jahren habe ich im Heft 102 ein Bild besprochen, auf dem die Pest auch eine Rolle spielte. Die Werke der Barmherzigkeit des Meisters von Alkmaar von 1504 kulminieren „am Ende“ nicht nur im Jüngsten Gericht, sondern auch in der Beerdigung eines an der Pest Verstorbenen.

Der Sarg des Toten ist auf einer Trage zum bereits ausgehobenen Grab gebracht worden und wird nun auf zwei Stangen und zwei Schnüre gelegt, die quer über dem Grab liegen. Daneben steht der Totengräber mit seiner Schaufel. Ein etwas engelartiger wirkender Geistlicher und ein Messdiener mit Weihrauchlampe, beide in weißer Kleidung, führen die Beerdigungszeremonie durch.

Am Merkwürdigsten ist die ganz in Schwarz gekleidete Trauergruppe am rechten Bildrand. Allerdings liegen hier erkennbar derartig starke Beschädigungen und grobe Übermalungen vor, dass über die ursprüngliche Konzeption und Intention nichts mehr gesagt werden kann. Man muss vielleicht im Hinterkopf behalten, dass wir uns in der Zeit der immer wiederkehrenden Pestepidemien in Nordeuropa befinden. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dürfte die Grafschaft Holland ähnlich wie England vermutlich die Hälfte der Bevölkerung durch die Pest eingebüßt haben. Der Tod war allgegenwärtig in dieser Zeit und eine Bedrohung für jedermann.

Ich rufe das Bild auch deshalb noch einmal in Erinnerung, weil auf ihm auch deutlich wird, warum die unmittelbar Beteiligten und nicht zuletzt auch die Priester einen so großen Preis für die Fürsorge tragen. Sie alle sind mit der Krankheit direkt konfrontiert, hier auf dem Bild tragen sie keinerlei Schutz und erfüllen ihre Pflicht im Blick auf das letzte Werk der Barmherzigkeit, also die Toten zu begraben.

In Bergamo, dem Geburtsort von Johannes XXIII., musste 2020 die Priesterschaft einen besonders hohen Preis für die Nähe zu den Kranken bezahlen. Aktuell sind sechs Priester verstorben und 14 liegen im Krankenhaus. Katholisch.de schreibt:

Das Bistum Bergamo habe viele Priester und eine große Anzahl habe sich dem Virus ausgesetzt, um ihren Gemeinden nahe zu sein, sagte der Bischof der Diözese, Francesco Beschi, in einem Fernsehinterview. "Ihre Krankheit ist ein offensichtliches Zeichen der Nähe, ein schmerzhaftes Zeichen der Nähe und dafür, dass sie das Leid teilen."

In der Aufgabenteilung der Moderne sind es heute nicht mehr vorrangig die Priester (die allerdings als Ältere besonders gefährdet sind), sondern die Ärzte, die Krankenschwestern und -pfleger, die besonderen Risiken ausgesetzt sind. Die treten auf diesen Bildern nicht auf. Sie werden erst sichtbar, nachdem die Pestvorsorge systematisiert wurde, in Europa vor allem mit der Etablierung der sogenannten Pesthäuser.

Charité und Pesthäuser

Irgendwann ist jede Epidemie zu Ende. Aber vorher hat man Institutionen etabliert, die mit der Epidemie in Zusammenhang stehen. Bei der Pest waren das spezielle Pesthäuser.

Ein Pesthaus diente zur Zeit von Pestepidemien zur Versorgung von Pestkranken. Da die Seuche … als unheilbar galt und deshalb allenfalls eine Linderung Folge der medizinischen Versorgung war, waren Pesthäuser vor allem auch zur Isolierung der Erkrankten von der gesunden Bevölkerung gedacht. Zu diesem Zweck wurden Pesthäuser ähnlich Leprakolonien meist außerhalb oder am Rand einer Stadt errichtet. Ein anderer Typus des Pesthauses sollte der Prävention, im Sinne einer Quarantänefrist dienen. Man brachte Personen, in deren näherem Umfeld die Pest aufgetreten war, in das Pesthaus, welches sie erst verlassen durften, wenn sie sich als nicht infiziert herausstellten.

Auch die berühmte Berliner Charité hat daher ihren Ursprung. Der preußische König ließ in Erwartung der Pest ein Haus errichten, das der Aufbewahrung der Pestkranken dienen sollte.

Als Anlass zur Gründung der Charité kann eine Kabinettsorder des preußischen Königs Friedrich I. vom 14. November 1709 gelten. Darin ordnete der König die Gründung von ‚Lazareth-Häusern‘ außerhalb der Städte an, um ‚bei jetzigen gefährlichen Pest-Läufften‘ entsprechend vorbereitet zu sein. Auslöser der königlichen Anordnung war die Große Pest in Osteuropa, die schon das Königreich Preußen teilweise entvölkert hatte und nun auch die Mark Brandenburg und Berlin bedrohte … Tatsächlich trat der befürchtete Ernstfall aber nicht ein; die Pestepidemie in den Jahren 1709–1711 … drang nicht bis Berlin vor. Das vor dem Spandowischen Tor außerhalb der Stadtmauern errichtete ‚Lazareth‘ wurde nicht für Pestkranke benötigt und diente zunächst als Armen- und Arbeitshaus … für Arme, Bettler, unehelich Schwangere und Prostituierte, sowie als Garnisonslazarett. [wikipedia]

Als Anlass zur Gründung der Charité kann eine Kabinettsorder des preußischen Königs Friedrich I. vom 14. November 1709 gelten. Darin ordnete der König die Gründung von ‚Lazareth-Häusern‘ außerhalb der Städte an, um ‚bei jetzigen gefährlichen Pest-Läufften‘ entsprechend vorbereitet zu sein. Auslöser der königlichen Anordnung war die Große Pest in Osteuropa, die schon das Königreich Preußen teilweise entvölkert hatte und nun auch die Mark Brandenburg und Berlin bedrohte … Tatsächlich trat der befürchtete Ernstfall aber nicht ein; die Pestepidemie in den Jahren 1709–1711 … drang nicht bis Berlin vor. Das vor dem Spandowischen Tor außerhalb der Stadtmauern errichtete ‚Lazareth‘ wurde nicht für Pestkranke benötigt und diente zunächst als Armen- und Arbeitshaus … für Arme, Bettler, unehelich Schwangere und Prostituierte, sowie als Garnisonslazarett. [wikipedia]