Space |

||||

Der Traum des ProfessorsOder: Was lehren uns leere Städte?Andreas Mertin Der Schock der Leere

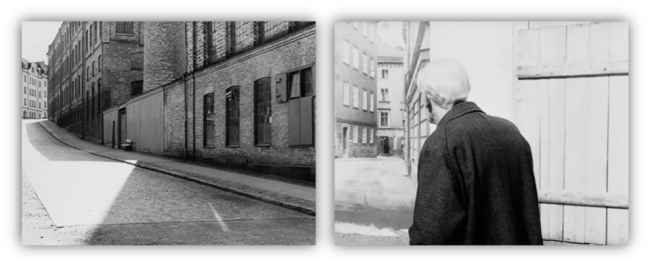

Städte ohne Menschen, so empfindet es der Professor Isak Borg, sind schrecklich unangenehm. Städte sind auf Menschen angelegt. In Bergmanns Film ist die menschenleere Stadt eine Metapher auf eine Existenz, die menschlichen Werten zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Diesen (Alp-) Traum von uns plötzlich geradezu unbekannt erscheinenden, weil menschenleeren Straßen und Stadtvierteln kann man im Augenblick überall real erleben, ob man sich nun in Italien, Spanien, Österreich oder auch New York befindet. Man schläft abends ein, weiß nichts von Corona und schon gar nicht von seinen Folgen, und befindet sich plötzlich an wohlvertrauten Orten, nur dass alle Menschen fehlen. Details, die man sonst wohl übersehen hätte, werden plötzlich bedeutsam und deutungsbedürftig. Die cineastische Lehre

Man könnte an „Quiet Earth – Das letzte Experiment“ von 1985 denken. Darin geht es um einen Wissenschaftler, der an einem internationalen Projekt arbeitet, das ein Energienetz rund um die Erde legen möchte, das von überall angezapft werden kann. Eines Nachts wacht er in seinem Schlafzimmer auf und stellt fest, dass auf mysteriöse Weise alle Menschen um ihn herum verschwunden sind.

Soweit wie in den Kinofilmen ist es zurzeit noch nicht, selbst wenn Hunde inzwischen die plausibelste Begründung sind, in menschenleeren Städten herumzulaufen. Stattdessen talken die Leichtinfizierten in den Social Media und sagen, so schlimm sei es gar nicht. Von Schwerkranken erfahren wir nur, insofern sich das Ganze bei anderen Nationen abspielt. Aber die Kinofilme zeigen, wohin unsere Befürchtungen tendieren und wozu unsere Hoffnungen verführen. Im Hollywood-Kino ist es natürlich der starke Mann, der konsequent seinen Weg sucht, als Retter auftritt und sich furchtlos durch die menschenleeren Städte bewegt. Der Alptraum ist handelbar, solange der Held überlebt, mögen auch mehr als 5 Milliarden Menschen gestorben sein. Der Traum des Professors im Film „Wilde Erdbeeren“ ist kein kollektiver, sondern ein individueller. Er zeigt uns kein Gedankenspiel wie im ausgezeichneten Kurzfilm „Waltzing Tilda“, den ich am Ende dieses Impulses vorstelle. Der Alptraum des Professors stellt die existenzielle Frage: was wäre, wenn ich auf mich allein gestellt wäre? Wenn die Isolation vollkommen wäre? Wenn die einzige Begegnung, die mit mir selbst im Sarg ist? Aber diese Fragen stellen in der aktuellen Situation nur wenige. Im Augenblick sind wir nur mit dem Anfang der Krise konfrontiert. Und fragen uns schon nach 14 Tagen, wie lange es noch dauern wird, bis alles vorbei ist. Das Schweigen der StädteUnd dennoch sind es aufregende Zeiten, in denen man schreibt. Es ist quasi eine Inversion jener Erfahrungen, die man vor elf Jahren angesichts der nächtlichen Banshee-Schreie der grünen Revolution machen konnte. Damals waren die Menschen im Iran tagsüber auf den Straßen und nachts schrien sie ihre Wut von den Dächern und erfüllten die iranischen Städte auf ihre Weise mit Leben. Und all das spiegelte sich damals in Bildern im Netz.

Unsere Erinnerungen an konkrete Städte sind oft bestimmt von Kurzreisen und damit von einem Gefühl der Fremdheit oder Vertrautheit dieser Orte. Walter Benjamin schreibt 1912:

Was macht der Corono-Virus aus diesen vertraut-unvertrauten Orten? Um das festzustellen, rufe ich auf Skyline die Webcams verschiedener italienischer und spanischer Städte auf, jene, mit denen mich persönlich etwas verbindet und in denen ich in den letzten Jahren gewesen bin. Mich interessiert, was aktuell dort geschieht. Der Markusplatz in Venedig Zunächst Venedig, weil man sich diesen Ort gar nicht anders vorstellen kann, als ein von zehntausenden Touristen durchwanderten Ort – nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Aber jetzt ist der Markusplatz tags wie nachts leer – selbst die Tauben meiden den Ort. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, wie ein Ort, der über Jahrtausende von Leben erfüllt war, nun wie in einem postapokalyptischen Szenario in Stille versinkt. Nur die italienische Ordnungsmacht patrouilliert ab und an über den Platz, aber das macht das Geschehen nur umso entsetzlicher.

Der zwanzigjährige Walter Benjamin schildert im autobiographischen Bericht „Meine Reise in Italien Pfingsten 1912“ seinen Eindruck vom abendlichen Leben auf dem Markusplatz:

Der Dom von Mailand Die nächste Webcam bietet mir tags wie nachts einen Live-Blick über den Platz vor dem Dom von Mailand. Links schaue ich auf den Eingang der berühmten Viktor-Emanuel–Passage, die normalerweise selbst tief in der Nacht voller flanierender Menschen ist. Nun aber bewachen Polizeiautos den Eingang und niemand strömt aus der Passage oder betritt den Dom. Es herrscht Leere – 24 Stunden lang.

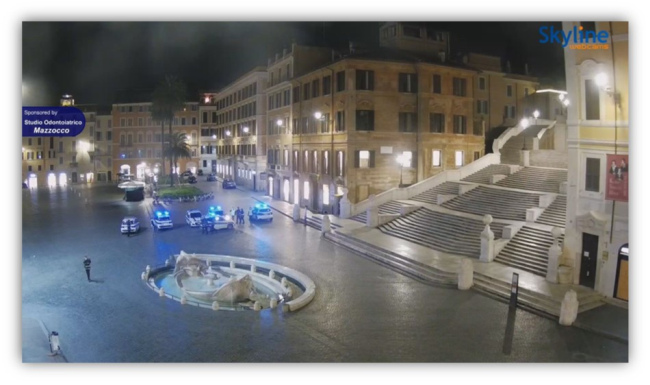

Heute meldet mir Google Maps, die Viktor-Emanuel-Passage sei „Vorübergehend geschlossen“ (ebenso wie der Burger King direkt daneben). Alle historischen Bilder zeigen den Platz vor dem Dom aber als einen stets von Touristen wie Einheimischen gefüllten Platz, ich erinnere mich vom letzten Besuch an Gaukler, Feuerspucker, Straßenhändler und viele Polizisten. Und nur letztere sind heute übriggeblieben, alle anderen sind verschwunden. Die spanische Treppe in Rom Ich klicke weiter zur Spanischen Treppe in Rom, auch dies ein pulsierender Kult-Ort des Lebens, aber jetzt ist der Platz menschenleer, nur ab und an fährt ein Polizeiauto oder ein Müllwagen vorbei. Ansonsten bleibt es eine gespenstisch leere Szene. Das Mikrofon der Webcam gibt nur noch das Rauschen der Fontana della Barcaccia wieder. Ganz selten tauchen einzelne Mundschutz tragende Menschen im Blickfeld der Webcam auf, die das Ausgehverbot missachten und nun staunend durch die postapokalyptische Kulisse laufen. Ich kenne keine vergleichbaren Bilder. Es ist unwirklich – über alle Maße hinaus. Aber auch von einer faszinierenden Morbidität.

Puerta del Sol in Madrid Der nächste Klick führt mich zur Puerta del Sol, dem Zentrum von Madrid. Sie ist nahezu menschenleer, ein einsames Taxi steht an der Reiterstatue von Carlos II. Zuletzt war ich auf diesem Platz während einer Semana Sancta, und gefühlte Millionen Menschen drängelten sich an den Prozessionswegen entlang. Die Differenz der Bilder ist beklemmend. Das einzige, was einem deutlich macht, dass wir uns tatsächlich nicht in postapokalyptischen Zeiten befinden, ist die funktionierende Beleuchtung der Städte, ihre Illuminationen, die auch jetzt nicht aussetzen.

1841 schreibt das Bilder-Conversations-Lexikon des Brockhaus-Verlages über die Puerta del Sol:

An die Autodafés möchten wir natürlich nicht erinnert werden, momentan haben wir andere Sorgen. Obwohl es bis Ostern noch dauert, haben Mitte März Sevilla, Málaga und Madrid und andere Städte die traditionellen Prozessionen während der Semana Santa abgesagt. Kann man sich das vorstellen – ein menschenleeres Madrid während der Semana Santa? Wenn man all diese europäischen Stadtzentren und diese prominenten Orte auf den Webcams über mehrere Tage bzw. Nächte verfolgt, dann wird einem klar, dass für einen alptraumhaften Moment das Zentrum selbst zu einer Art Vor-Stadt wird und damit zu dem, was Walter Benjamin in seinen Schriften „Weichbild“ nannte, also Bereiche, in denen plötzlich andere Gesetze und Regeln herrschen, die erst noch erkundet bzw. entworfen werden müssen.

So beschreibt es Walter Benjamin in seinen Schilderungen seiner Haschisch-Experimente in Marseille. Es lässt sich durchaus auf andere ruhmreich strahlende Städte übertragen. Bei Städten, so hält es das Wörterbuch der Brüder Grimm fest, bezeichnet Weichbild seit dem 13. Jahrhundert die Bannmeile, ein Gebiet, in dem das sogenannte Weichbildrecht gilt. Das Wort Bild hat nichts mit unserem Bild zu tun, sondern mehr mit „Bill“ wie wir es heute im Wort „Unbill“ kennen. Jedenfalls kennzeichnet es spezifische Abgrenzungen von Ordnung und Chaos:

In neuen Situationen müssen auch die Ordnungsmächte ihre Rolle erst finden. Das kann man an kleinen Details beobachten. In Rom soll die Polizei an der Spanischen Treppe die Einhaltung der Leere / Lehre der Stadt kontrollieren. Das ist eine Stunde lang interessant, aber irgendwann reicht es den Polizist*innen auch. Gegen Mitternacht, wenn kaum noch Bürger auf den römischen Straßen zu sehen sind, vollzieht sich eine Art Ritual. Es treffen sich diverse Streifenwagen der Polizia Stradale an der Spanischen Treppe und halten ein Schwätzchen. Nach einiger Zeit löst sich das Ganze wieder auf und die Polizist*innen setzen ihre Streifen fort. Was man auch beobachten kann, ist, dass die Carabinieri, die ebenfalls durch die Stadt kurven, sich an diesen Treffen nicht beteiligen. Es ist aber, als ob die Polizist*innen dieses Rituals bedürften, um mit der besonderen Situation der Leere / Lehre der Stadt fertig zu werden.

All dies sind große und/oder berühmte Städte, die auf Anordnung ihrer Obrigkeiten nach allen wissenschaftlichen-medizinischen Prognosen und Vorgaben zur Stille und zur Leere verurteilt wurden. Im Gegenzug können sie natürlich von derselben Obrigkeit aufgrund analoger Vorgaben wieder freigegeben werden und würden sich sofort wieder mit Leben füllen. Nur vergessen können wird man das vorher Geschehene / Gesehene nicht. Es wird sich wie ein Alptraum, aus dem man wieder aufgewacht ist, dauerhaft in die Erinnerung einschreiben. Es wird sozusagen zum Mem: Das Jahr, in dem die Welt stillstand, als eine Corona-bedingte Leere die Städte erfüllte. Es ist ähnlich wie seinerzeit die leeren Autobahnen in Deutschland während der Ölkrise 1973, die mit einem Schlag eine automobile Nation zum Stillstand brachte. Es gibt noch andere interessante Formen der Wahrnehmung von leeren Städten – ihre Wahrnehmung als perfekte Ordnung und ihre Wahrnehmung als Verlust der Ordnung und der Orientierungslosigkeit. Mit dem einen beschäftigen sich die Bilder der Architekturtheorie, mit dem anderen der Kinofilm, die Doku-Fiction und die Psychoanalyse. Exkurs: Der Anthropozentrismus der Webcams Bevor ich auf die Architekturbilder eingehe, noch kurz eine andere Beobachtung: Erst das Blättern in den Architekturtraktaten der Renaissance, denen ich mich im nächsten Abschnitt zuwende, machte mir mit einem Schlag deutlich, dass bei der Mehrzahl der Webcams auf dieser Welt zwar die Architektur in Gestalt bedeutender Plätze, Gebäude und Treppen vorkommt, aber nur die allerwenigsten Webcams architekturorientiert platziert sind.

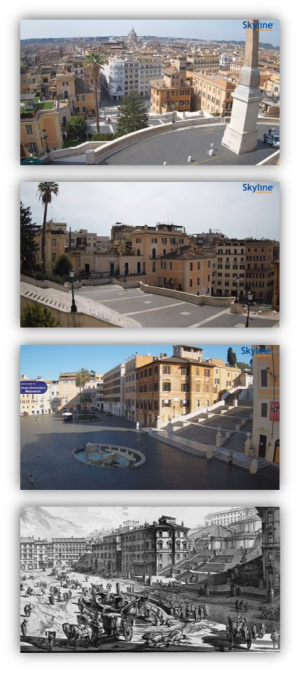

Ein Beispiel: Drei Webcams sind an der Spanischen Treppe eingerichtet. Die am höchsten gelegene Webcam fokussiert sich auf jene Menschen, die vom Obelisco Sallustiano auf das Panorama der Stadt blicken. Die vom Obelisken ausgehende zentrale Perspektive kann man nur erahnen. Die zweite Webcam ist auf halber Höhe angebracht und wirkt zur Zeit so gespenstisch, weil sich nichts, aber auch gar nichts auf dem Bild tut und man nur an den unmerklichen Bewegungen der Palme erkennt, dass man ein Livebild vor sich hat. Diese Webcam lebt ganz von den Menschen, die normalerweise hier sitzen und stehen. Die dritte Webcam unten an der Piazza di Spagna ist auch nicht wirklich auf die Spanische Treppe fixiert, sondern fängt das Verhalten der Menschen vor dieser Treppe ein. Keine Webcam gibt die Anlage der Spanischen Treppe so wieder, wie sie sich aus der Perspektive ihrer Konstrukteure ergibt. Es gibt jedoch einen Stich von Giovanni Battista Piranesi aus dem Jahr 1748, welcher die Perspektive der unteren Webcam einnimmt, den Platz also von der Seite zeigt. Und auch auf diesem populären Stich ist der Blick auf die Menschen und ihr Leben bezogen.

Trotz aller schon zuvor ergangenen Dekrete der römischen Stadtverwaltung der vergangenen Jahre, die das quirlige touristische Leben auf und an der Spanischen Treppe regulieren sollten (kein Sitzen auf der Treppe, keine Souvenirstände an der Treppe etc.), ist und blieb sie ein Ort der Menschen, zum Sehen und Gesehen werden. Hier verabredet man sich, hier inszeniert man sich und hier genießt man das Leben. Es ist nicht zuletzt ein Ort der Jugendlichen. Für einen Hollystar stand die Spanische Treppe in Rom am Beginn des Aufstiegs zur großen Filmkarriere: Audrey Hepburn, die 1953 mit Gregory Peck in Roman Holiday (Ein Herz und eine Krone) eine moderne Prinzessin spielte und für diese Darstellung den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekam.

Unten an der Spanischen Treppe befinden sich zwei Museen: das Keats-Shelley House (Foto) und direkt daneben das Giorgio de Chirico House. In seinen Memoiren schreibt Giorgio de Chirico über seine Wohnung an der Spanischen Treppe (von der aus man direkt auf die Kirche Santissima Trinità dei Monti blicken kann):

Und dieses Zentrum des Zentrums der Welt ist nun menschenleer, es ist zwar weiter als Bild sichtbar, aber der Bezugspunkt scheint verloren gegangen zu sein. Darin entspricht es nun den ebenfalls fast menschenleeren schattenhaften Bildern Giorgio de Chiricos wie etwa „Melancholie und Geheimnis einer Straße“ von 1914. Ein Traum der entwerfenden Vernunft Die menschenleere Stadt – Ein Traum der entwerfenden Vernunft

Die ideale Stadt ist aber auch ein Titel, der auf drei ziemlich ähnliche Renaissance-Gemälde zutrifft. Bei allen dreien weiß man nicht genau, wer sie geschaffen hat. Heute sind sie an drei weit entfernten Orten aufbewahrt, nach denen sie auch manchmal benannt werden: Die ideale Stadt von Urbino, Baltimore und Berlin. Alle drei Gemälde stammen aus dem späten 15. Jahrhundert. Es gibt eine fortdauernde Diskussion über den Zweck der Bilder, auffällig ist zumindest, dass sie alle in einem ungewöhnlich langgestreckten Format angefertigt wurden. Es wirkt, als ob es unter Künstlern einen Wettbewerb der Ideen gegeben hätte. Die ideale Stadt (Baltimore-Fassung)

Beginnen wir mit dem Kunstwerk, auf dem noch einige Menschen wahrzunehmen sind. Auch wenn das Bild auf den ersten Blick fast leer erscheint, so sind doch immerhin 21 Bürgerinnen und Bürger zu entdecken. Die Hälfte davon als Personenansammlung links auf halber Bildhöhe, alle anderen schön perspektivisch angeordnet über das Bild verstreut.

Aber dennoch verschwinden die Menschen vor der Architektur. Fünf größere Gebäude dominieren das Bild, lassen im Hintergrund aber noch eine weitere geordnete Stadtlandschaft erkennen. Als Urheber des Bildes (hier in hoher Auflösung) gilt aktuell der in Urbino geborene Dominikaner Fra Carnevale (1420-1484). Ausgebildet wurde er bei Filipp Lippi in Florenz. Zurückgekehrt nach Urbino war er ein Teil der kulturellen Elite, was sich auch in seinen Bildern spiegelt. Über das ihm zugeschriebene Bild „Die ideale Stadt“ schreibt die englische Wikipedia:

In der Zeitschrift Bauwelt hat Harald Bodenschatz 2012 die „Apotheose der Idealstadt“, die sich in den drei Gemälden darstellt, nachvollzogen.

Das Bild appelliert an das Bildbewusstsein der Betrachter*innen, macht ihm aber zugleich seine Rolle in einer idealen Stadt klar. Ich fühle mich ein wenig an Brunelleschis Santo Spirito in Florenz erinnert, wo ich auch immer meine, die Menschen darin seien eigentlich überflüssig. Die perfekte Architektur ist des Menschen nicht bedürftig, sie lebt in ihrer Ordnung aus sich selbst heraus. Das wird beim nächsten Bild noch deutlicher. Die ideale Stadt (Urbino-Fassung)

Das vermutlich bekannteste Bild der drei Studien einer idealen Stadt wurde lange Zeit Piero della Francesca (1410-1492) zugeschrieben, vor allem weil er sich mit Architekturtheorie beschäftigte. Inzwischen wird er nicht mehr als Maler des Bildes angesehen und andere Namen werden erörtert. Harald Bodenschatz schreibt zu dem etwa 1470 entstandenen Bild:

Man vermisst die / den Menschen auf dem Bild nicht, es ist auf die Betrachter*innen hin entworfen, es reicht, wenn sie den Platz studieren. Die ideale Stadt (Berlin-Fassung)

Das letzte Bild, das in die Zeit zwischen 1490 und 1500 datiert wird, wird allgemein Francesco di Giorgio Martini (1439-1501) zugeschrieben. Auch das ist nicht sicher. Es ist nach meiner Meinung das einzige Bild von den dreien, das geradezu nach Menschen schreit. Es ist in seiner Menschenleere unwirklich, man meint, jeden Augenblick müsste doch jemand aus einem der Gebäude kommen oder von rechts oder links den Platz betreten. Schon die Schiffe im Bildhintergrund erfordern Menschen. Harald Bodenschatz schreibt zu dem Bild:

Ich versuche diese drei Bilder mit den Momentaufnahmen der Webcams europäischer Städte in Verbindung zu bringen. Beim Blick auf die Puerta del Sol in Madrid gelingt mir das nicht, sie ist auch nicht eigentlich das Ergebnis zielgerichteten städtebaulichen Handelns. Auch bei der spanischen Treppe ist es schwierig, sie ist wie schon angesprochen eher mit verschiedenen Bildern von Giorgio de Chirico zu verknüpfen. Am nächsten kommen die drei Bilder der idealen Stadt aus Urbino, Baltimor und Berlin dem augenblicklichen Erscheinungsbild, das uns die Webcams vom Markusplatz in Venedig und vom Platz vor dem Mailänder Dom vermitteln. Hier zeigt sich noch einmal jener Traum der entwerfenden Vernunft, die sich geordnete Verhältnisse wünscht und den Alptraum der Orientierungslosigkeit vermeiden will. Postskriptum I: Photoshop oder das geleerte / gelehrte Bild |

||||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/124/am693.htm |

||||

Mit diesen Worten eröffnet der Film „

Mit diesen Worten eröffnet der Film „ Eine überaus verstörende Vorstellung, cineastisch freilich in vielen

Eine überaus verstörende Vorstellung, cineastisch freilich in vielen  Auch der Kinofilm „

Auch der Kinofilm „ Heute ist fast die ganze Welt vom Corona-Virus beherrscht, das öffentliche Leben wird heruntergefahren und gelangt langsam zum Stillstand. Gerade jene Orte auf dem europäischen Kontinent, die sonst rund um die Uhr das pulsierende gesellschaftliche Leben repräsentierten, zeichnen sich nun durch eine gespenstische Leere aus, die der zeigerlosen Uhr aus dem Alptraum des Professors nicht unähnlich ist.

Heute ist fast die ganze Welt vom Corona-Virus beherrscht, das öffentliche Leben wird heruntergefahren und gelangt langsam zum Stillstand. Gerade jene Orte auf dem europäischen Kontinent, die sonst rund um die Uhr das pulsierende gesellschaftliche Leben repräsentierten, zeichnen sich nun durch eine gespenstische Leere aus, die der zeigerlosen Uhr aus dem Alptraum des Professors nicht unähnlich ist.

Walter Benjamin, der vor seinem Besuch in Venedig zuerst in Mailand gewesen war, konnte mit dem riesigen Platz vor dem Dom wenig anfangen. Auch die damals ja schon existierende und Menschenmassen anziehende Galleria Vittorio Emanuele II findet bei Benjamin, der später so beredte Worte über Flaneure und Passagen finden wird, keine Erwähnung. Dabei wäre der Besuch der Passage aussagekräftiger gewesen als der Besuch des Friedhofs, den Benjamin ausführlich (und herablassend) schildert.

Walter Benjamin, der vor seinem Besuch in Venedig zuerst in Mailand gewesen war, konnte mit dem riesigen Platz vor dem Dom wenig anfangen. Auch die damals ja schon existierende und Menschenmassen anziehende Galleria Vittorio Emanuele II findet bei Benjamin, der später so beredte Worte über Flaneure und Passagen finden wird, keine Erwähnung. Dabei wäre der Besuch der Passage aussagekräftiger gewesen als der Besuch des Friedhofs, den Benjamin ausführlich (und herablassend) schildert.

den ein Springbrunnen und das prächtige Postgebäude zieren und von dem hier eine Ansicht gegeben ist. Dieser Platz bildet den Hauptversammlungsort der Bevölkerung zu allen Stunden des Tages, namentlich aber bei Sonnenuntergang, und spielt daher bei Volksbewegungen immer eine Rolle; nördl. stößt daran die Calle de Montera, wo sich die glänzendsten Kaufladen befinden. Ausgezeichnete Plätze sind außerdem der Kornmarkt (Plaza de la cevada) und der viereckige, ziemlich regelmäßige, große Marktplatz (Plaza major), auf dem bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts die Autos da Fe stattfanden.

den ein Springbrunnen und das prächtige Postgebäude zieren und von dem hier eine Ansicht gegeben ist. Dieser Platz bildet den Hauptversammlungsort der Bevölkerung zu allen Stunden des Tages, namentlich aber bei Sonnenuntergang, und spielt daher bei Volksbewegungen immer eine Rolle; nördl. stößt daran die Calle de Montera, wo sich die glänzendsten Kaufladen befinden. Ausgezeichnete Plätze sind außerdem der Kornmarkt (Plaza de la cevada) und der viereckige, ziemlich regelmäßige, große Marktplatz (Plaza major), auf dem bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts die Autos da Fe stattfanden.

Sie sind schlicht anthropozentrisch ausgerichtet. Sie beobachten nicht die Architektur, sondern zeigen das Verhalten der Menschen vor der Architektur. Und dazu werden sie so angebracht, dass sie gerade nicht die perfekte Perspektive einnehmen, wie wir sie in der Mehrzahl der Architekturtraktate finden können, sondern aus der beobachtenden Rand-Perspektive ihren Fokus auf den Menschen legen.

Sie sind schlicht anthropozentrisch ausgerichtet. Sie beobachten nicht die Architektur, sondern zeigen das Verhalten der Menschen vor der Architektur. Und dazu werden sie so angebracht, dass sie gerade nicht die perfekte Perspektive einnehmen, wie wir sie in der Mehrzahl der Architekturtraktate finden können, sondern aus der beobachtenden Rand-Perspektive ihren Fokus auf den Menschen legen.

Exkurs: Museales

Exkurs: Museales Nun gibt es eine Jahrhunderte alte Tradition der Kunst- und Kulturgeschichte, bei der Bilder von menschenleeren Städten eine zentrale Rolle spielen. Es sind die illustrierten Bücher der Architekturtheorie und die gemalten Entwürfe idealer Städte. Architekten in der Renaissance zeichneten ihre Stadtentwürfe zunächst einmal menschenleer, um einen präzisen Eindruck der Bauten und ihrer Perspektiven zu vermitteln. Eher bauten sie Statuen in die Entwürfe ein als Menschen. Antonio Averlino, genannt

Nun gibt es eine Jahrhunderte alte Tradition der Kunst- und Kulturgeschichte, bei der Bilder von menschenleeren Städten eine zentrale Rolle spielen. Es sind die illustrierten Bücher der Architekturtheorie und die gemalten Entwürfe idealer Städte. Architekten in der Renaissance zeichneten ihre Stadtentwürfe zunächst einmal menschenleer, um einen präzisen Eindruck der Bauten und ihrer Perspektiven zu vermitteln. Eher bauten sie Statuen in die Entwürfe ein als Menschen. Antonio Averlino, genannt

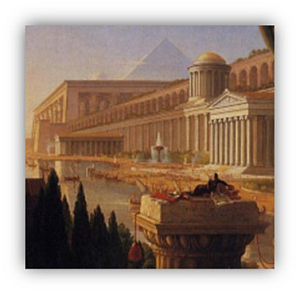

"Der Traum der Architekten" (

"Der Traum der Architekten" (

Zwei Jahre später ist Tilda in ihrem höchst eigenartigen Königreich nahe am Durchdrehen. Ihre einzige Gesellschaft ist Shane, ein sprechendes Kaninchen (Follow the white rabbit). Shane versucht, mit Tilda ein vernünftiges Gespräch zu führen. Er argumentiert, dass – auch wenn es keine anderen Menschen mehr gibt – sie immer noch ein Teil der Welt ist und Verantwortung übernehmen muss. Tilda will nicht zuhören, aber nachdem sie versehentlich den Tod von Shane verursacht hat (er knabbert eine Überdosis ihrer Schlafgtabletten), erlebt sie einen Reifungsprozess und erkennt, dass sie bis dato ein komplett selbstbezogenes Leben geführt hat. Sie singt den letzten Refrain aus Waltzing Matilda bei der Beerdigung für Shane, bevor auch sie schließlich verschwindet. Der erfüllte Traum ist nicht die Dystopie, sondern die Hoffnung auf ein Ende der Geschichte. Oder einen Neuanfang.

Zwei Jahre später ist Tilda in ihrem höchst eigenartigen Königreich nahe am Durchdrehen. Ihre einzige Gesellschaft ist Shane, ein sprechendes Kaninchen (Follow the white rabbit). Shane versucht, mit Tilda ein vernünftiges Gespräch zu führen. Er argumentiert, dass – auch wenn es keine anderen Menschen mehr gibt – sie immer noch ein Teil der Welt ist und Verantwortung übernehmen muss. Tilda will nicht zuhören, aber nachdem sie versehentlich den Tod von Shane verursacht hat (er knabbert eine Überdosis ihrer Schlafgtabletten), erlebt sie einen Reifungsprozess und erkennt, dass sie bis dato ein komplett selbstbezogenes Leben geführt hat. Sie singt den letzten Refrain aus Waltzing Matilda bei der Beerdigung für Shane, bevor auch sie schließlich verschwindet. Der erfüllte Traum ist nicht die Dystopie, sondern die Hoffnung auf ein Ende der Geschichte. Oder einen Neuanfang.