Space |

Der Krieg im Angesicht der KinderBemerkungen zu Schildkröten können fliegen (2004)Hans J. Wulff Aus gegebenem Anlass ...Ich höre am 9.3.2020 in den Nachrichten, dass die Bundesregierung beschlossen hat, „auf EU-Ebene eine humanitäre Lösung“ der unsäglichen Geschehnisse an der türkisch-griechischen Grenze zu finden und „für die Aufnahme von insgesamt 1000 bis 1500 Kindern“ mit der EU verhandeln will. Von den unsäglichen Zuständen in den Lagern in Lesbos, den Lagern in Jordanien und im Libanon, von den Flüchtigen vor der türkischen Grenze und von den Flüchtlingen in der Türkei ist keine Rede. Mir gehen Zahlen durch den Kopf – sind es vier oder fünf Millionen, die unter unvorstellbaren Bedingungen ihr Leben fristen müssen? Ich weiß es nicht. Und wenn das stimmt – ich überschlage: sollten wirklich nicht mehr als 0,03 Promille von ihnen zu uns immigriert oder hier wenigstens zeitweilig aufgehoben werden? Ich bin wütend und beschämt. Ist es Zynismus oder Polit-Marketing? Stillschweigendes Eingeständnis von Rat- und Hilflosigkeit? Mir fällt ein Film ein, der schon vor mehr als 15 Jahren nach dem Irakkrieg wütend von den psychischen und sozialen Verwüstungen erzählt hatte, die Krieg, Flucht und Vertreibung, Hunger und Alleingelassensein anrichten. Ein Film, der mit – obwohl um Realistik bemüht – der Unsäglichkeit seiner Geschichte an surrealistische Szenarien gemahnte und der eine verzweifelte Klage gegen das anstimmte, was seinen Helden von unsichtbaren Verantwortlichen angetan wurde. Der Film hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Und es wäre Zeit, ihn wieder zu sehen, um dem Zuschauer Gelegenheit zu geben, sich seiner moralischen Identität neu zu versichern. Hans J. Wulff Der Krieg im Angesicht der Kinder: Bemerkungen zu Schildkröten können fliegen

Kinder verdienen demnach Schutz. Schutz vor Prügel, Ausbeutung, Vergewaltigung ebenso wie vor der Berührung mit Themen, die ihr geistiges Gleichgewicht stören und innere Unruhe verursachen könnte, Themen wie Tod, Verlust der Nächsten, Verstümmelung, Folter, Sex – und Krieg. Schutz meint Verbot, Unterdrückung der Themen oder zumindest ihre Abmilderung. Man müsse das Erzählte filtern, um es den Kindern nicht zu nahe kommen zu lassen. Es könnte sie gefährden. Das Urteil der Erwachsenen fußt auf der Annahme: Keine Altersstufe ist so empfindsam und so der Welt geöffnet, wie die der Kinder. Sie können staunen. Sich in Spiel und Freude ganz dem Augenblick hingeben. Aber sie sind auch ungeschützt ihren Affekten ausgeliefert, die durch nichts abgemildert werden, die sie ganz ergreifen. Das so populäre Urteil besagt, dass Kinder weder zur Skepsis noch zur Ironie fähig seien, dass noch die Pubertät wie ein Sturm von Affekten und Emotionen über die jungen Gemüther hinwegwehe, dass die Macht der Gefühle immer noch stärker sei als die Kontrolle, die das Subjekt über sie ausüben können; erst wenn es kontrollfähig geworden sei, sei die Kindheit zu Ende. Für die Pädagogik des Kinderfilms bleibt der Widerspruch unauflösbar, dass die kindlichen Adressaten auch mit den dunklen Seiten der Erfahrung vertraut zu machen sind, mit Gegenständen, vor denen sie geschützt sein sollten. „Kinder bauchen Märchen!“, hatte Bruno Bettelheim konstatiert, weil es die einfachen Formen des Erzählens seien, die Kinder an die Möglichkeit des Bösen und damit an die dunklen Seiten des Lebens und der Affekte heranzuführen und sie moralisch darauf vorzubereiten, sich am Ende als Subjekte moralisch verhalten und positionieren zu können. Die Frage bleibt, wie weit man gehen darf, in Realismus der Darstellung und Komplexität des Dargestellten. Kinderfilme zeigten eine geschönte Welt und transformierten das Reale in einen symbolischen Centerpark, tönt manche Kritik (und hat bei manchen Filmen recht, die Zuckerwatte ausbreiten, in Bonbonfarben malen und ein Quietsche-Enten-Universum entwerfen); und doch erweckt der Einwand angesichts vieler Filme, die für Kinder gemacht sind, Zweifel. Die Öffnung zur Welt, verbunden mit der Unbeflecktheit des Blicks und der Fähigkeit des Staunens, auch die Fähigkeit, das Zustoßende als Erlittenes ganz zu vereinnahmen, hat Kinder immer wieder zu den Figuren gemacht, durch deren Augen Filme eine Welt gezeigt haben, die aus den Fugen geraten ist. Dinge der Realität, die dem Erwachsenen selbstverständlich geworden sind, treten dem Kind entgegen, ohne bereits auf die Resignation der Älteren zu treffen. Darum erzählen Filme wie Komm und sieh (Idi i smotri, UdSSR 1985, Elem Klimow) oder schon Iwans Kindheit (Iwanowo detstwo, UdSSR 1962, Andrei Tarkowski) den Krieg aus den Augen von Kindern. Es sind Filme mit, aber nicht für Kinder. In Karel Kachýnas Film Der Zug in die Station Himmel (Vlak do stanice nebe, CSSR 1972) ergreifen Kinder intuitiv Partei, beschließen einen Plan, mit dem sie die deutschen Besatzungstruppen vertreiben wollen; der Film endet mit einem Sieg der Partisanen, feiert die Kinder als Helden.

Doch die Klarheit der Fronten, die Eindeutigkeit, wer zu den Guten und wer zu den Bösen zählt, wird im Verlauf der letzten Jahrzehnte immer undurchsichtiger. Krieg schafft eine Lernbedingung nicht nur für die dargestellten, sondern auch für die zuschauenden Kinder, die sie weder kognitiv noch als Handelnde immer weniger beherrschen können, weil die Gegner fern und ungreifbar sind. Gerade das Ende von Komm und sieh deutet aber darauf hin, dass Kinder sich auch in den politischen Kräften, zwischen die sie geraten, zu orientieren lernen müssen: Als der Junge in verzweifelter Wut eine ganze Reihe von Schüssen auf ein Hitler-Bild abgibt, als wolle er es „erschießen“, zeigt sein Tun auf ein fundamentales Verstehen hin, dass das, was er erdulden mußte, in einen größeren – militärischen, politischen und ideologischen – Kontext gehört, den er in seiner ganzen Tragweite wohl noch gar nicht begriffen hat. Der Junge gewinnt aber zumindest symbolisch eine Handlungsmacht wieder, weil er sich in die Fronten einordnet. Unter den Bedingungen der „neuen Kriege“, die ethnisch, politisch oder ideologisch motiviert sind, schwinden selbst diese Möglichkeiten.

Das Bild des Kindes in Zeiten des Krieges ist in Bewegung geraten – bis in die Extremform des Kindersoldaten, der selbst als Akteur und nicht mehr nur als Opfer am Krieg beteiligt ist, ohne dabei genau zu wissen, für was er sein Leben aufs Spiel setzt. Es sind Filme wie der 2005 auf der Berlinale mit dem Gläsernen Bären als „Bester Spielfilm“ im Wettbewerb 14plus preisgekrönte mexikanische Film Voces inocentes (2004) von Luis Mandoki über Kindersoldaten in El Salvador, Johnny Mad Dog (Frankreich/Belgien/Liberia 2008, Jean-Stéphane Sauvaire) über eine Kindersoldaten-Kompanie in Liberia oder der Dokumentarfilm Lost Children (2005, Ali Samadi Ahadi, Oliver Stoltz) über die Kinderarmeen in Nord-Uganda, die auf diese Verunklarung der Rolle der Kinder im Kriegsgeschehen hindeuten. Sind diese Filme Indizien dafür, dass sich der Schutz, den Kinder in allen Militärkonventionen genossen, auflöst? Dass „Kinderfilm“ eine Redeweise ist, die Kinder in ein protektionistisch umsorgtes gesellschaftliches Schutzreservat hineindenkt, das unter den Vorzeichen der Globalisierung, der allgemeinen Kommerzialisierung und der zunehmend größeren Ubiquität und Unkontrollierbarkeit der Interessen, der Medien und vor allem angesichts der daraus entstehenden Realität längst in Auflösung begriffen ist?

Der Film spielt im Irak, unmittelbar an der türkischen Grenze. Noch haben die Amerikaner den äußersten Norden des Landes nicht erreicht. Es ist ein aus Zelten bestehendes Flüchtlingslager, in dem fast nur Kinder leben. Der dreizehnjährige Kak, der auf den Rufnamen „Satellit“ hört, ist eine Art heimlicher Chef des Lagers. Er hatte sich eine Satellitenantenne gebaut und – weil er als einziger ein wenig Englisch versteht – ist er der einzige, der die CNN-Nachrichten kennt und darum ahnen kann, wann die US-Truppen das Lager erreichen werden. Er fährt mit einem buntgeschmückten Fahrrad im Lager herum, als Manager all jener Arbeiten, die wenigstens etwas Geld zum Überleben in das Lager bringen. Der Junge kommandiert eine ganze Brigade von Kindern, die die umliegende Gegend nach Minen absucht, mit denen Sadam Hussein Krieg gegen die kurdische Bevölkerung des Irak geführt hatte. Die Suche ist äußerst gefährlich. Viele Kinder sind dabei gestorben, viele sind verstümmelt; und doch schwärmen sie immer wieder aus, bringen neue todbringende Hinterlassenschaften des vergangenen Krieges ins Lager, entschärfen sie dort. Aus vielen werden Kochtöpfe gemacht. Andere werden an Waffenhändler in der nahen Stadt verkauft.

Satellit ist glühender Verehrer der Amerikaner, dort gibt es Bruce Lee und Mister Bush, „der die Welt in den Händen hält“ – und ausgerechnet seine erste Liebe ist am Ende der Handlung tot, als die Befreierarmee eintrifft. Am Ende ist auch ihm klar, dass seine USA-Verehrung eine rein imaginäre Wunschvorstellung war. Selbst von einer amerikanischen Mine schwer verletzt, nimmt er den finalen Aufzug der US-Truppen teilnahmslos zur Kenntnis. Aus Schwertern Pflugscharen schmieden – auch jene der Bibel entstammende Parole der Friedensbewegung klingt auf. Die bittere Absurdität des Geschehens ist bereits in den Objekten verankert – natürlich sind Husseins Minen amerikanischer Herkunft; und der dubiose Zwischenhändler, der den Kindern den Schrott für ein Handgeld abnimmt, verkauft sie mit riesigen Gewinnen ausgerechnet an die UNO. Im Krieg und in der Beseitigung dessen, was er als Erbe für die Jungen hinterlässt, manifestiert sich ein am Ende ökonomisch-kapitalistischer Prozeß, in dem es um Gewinnspannen geht. Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung, Frieden klingen angesichts der Präsenz der Minen und der blinden Zerstörung, die sie anrichten, hohl. Tod und Verstümmelung der Anwesenden sind aber (der Argumentation des Films folgend) nur eine Begleiterscheinung, die von denen in Kauf genommen wird, die in Machtsphären, geostrategischen Plänen und Gewinn-Erwartungen denken. Man möchte schon die Grundkonstellation, die der Film entfaltet, wie eine Allegorie lesen, in der die Kinder für die Machtlosen stehen, die mit den Beschädigungen an Körper und Seele bezahlen müssen, was in den entfernten Sphären der Macht erdacht und veranlasst wurde. Sie können keinen Einfluss ausüben, müssen die verminte Welt als die Realität nehmen, die sie vorfinden und in der sie leben müssen. Es nimmt nicht wunder, dass die wenigen Erwachsenen im Lager in völlige Resignation und Untätigkeit versunken sind und nur die Kinder daran gehen, ihre Welt wieder belebbar zu machen. Auf eine vertrackte Art handelt der Film auch von der Verantwortung der kriegtreibenden Mächte, der (irakischen) Militärs ebenso wie der (westlichen) Waffenindustrien.

Die Geschichte, die der Film erzählt, setzt ein, als Hengoa, ein Teenager, der beide Arme verloren hat, mit seiner fünfzehnjährigen Schwester Agrin im Lager eintrifft. Das Mädchen wurde von fünf Soldaten während eines Scharmützels vergewaltigt; Digah, das blinde zweijährige Baby, das sie bei sich hat, wurde damals gezeugt. Die Erfahrung der Gewalt geht in neue Gewalt über; Agrin misshandelt das Baby, und würde Hengoa es nicht schützen, würde sie es vielleicht töten. Die mildernde Präsenz der Familie ist in all diesem ebenso zerstört wie die gelebte Sicherheit der Tradition. Wie schon in der Zeit der trunkenen Pferde lokalisiert Ghobadi seine Figuren in einer Welt des Zusammenbrechens der Orientierungsrahmen und einer erzwungenen Rationalität des Handelns, die alle ethischen Werte und sozialen Verpflichtungen außer Kraft setzen muss – zum reinen Zweck des Überlebens der Figuren: Dort musste ein Zwölfjähriger seine Schwester verkaufen und zudem noch als Schmuggler arbeiten, um Geld für die Ernährung der Familie und die Operation eines behinderten Familienmitglieds zu verdienen. Auch in Schildkröten können fliegen fehlen alle sicheren Rahmen, in denen sich spätkindliche oder jugendliche Identität entwickeln könnte. Die soziale Bindung der Kinder aneinander ist ungebrochen, als wüssten sie, dass sie nur dann überleben können, wenn sie ein Substitut von Familie, eine Ersatzform sozialer Nähe und moralischer Dichte finden.

Es gehört wiederum zum politischen Diskurs des Films, dass auch „Tradition“ nicht gegen das Gegenwärtig-Reale gesetzt und als identitätsstiftender Rahmen in Funktion treten kann. Die Hussein‘sche Unterdrückung aller kurdischen und westlichen Medien scheint im Krieg aufgehoben zu sein; doch angesichts von CNN und vor allem MTV wenden sich die Älteren ab. Das Doppel von Befreiung und (zumindest medial verbreiteter) Modernisierung sowie das tiefere Problem der kurdischen Oppression und der ethnischen Verfolgung bleiben auch angesichts der gelegentlich im Bild auftauchenden MG-besetzten Wachtürme auf der türkischen Seite der Grenze in den Szenarien des Films präsent. Als die Amerikaner mit großem Tamtam als „Befreier“ einrücken, siegestrunken und selbstgewiss, beschränkt sich ihr Tun auf das gemeinsame Anschauen der bis dahin verbotenen TV-Kanäle. Das im Hintergrund immer präsente politische Dilemma der Teilung des kurdischen Siedlungsgebiets über die Staatsgebiete der Türkei, des Iran und des Irak und der Verfolgungen in allen drei Ländern spielt für ihre Mission und ihr Selbstverständnis keine Rolle. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, in welchem politisch-ethnischen Konflikt sie eigentlich agieren. Der Film setzt dem fatalen politischen Dilemma die Tragödie der Kinder entgegen, von der er erzählt. Und er lässt von Beginn an keinen Zweifel daran, dass es hier kein Happy-End geben wird, sondern dass die Figuren den Weg, der ihnen aufgezwungen wurde, bis zum Ende gehen werden. Es sind vor allem die Flashforwards, die die Geschichte zu ihren dunklen Seiten hin aufrauhen: Kaum zwei Minuten, nachdem Agrin im Lager eingetroffen ist, springt sie in den Tod – es ist eine Sequenz, der man hier zunächst lesen könnte als subjektive Einlassung, die die tiefe und suizidale Melancholie des Mädchens filmisch zum Ausdruck bringt. Später wird sich erweisen, dass es sich um einen Vorgriff handelt, eine Ankündigung und Drohung. Eine ganze Reihe anderer Zeitvorgriffe bereiten auf die weitere Geschichte vor. Erst viel später im Film geben Flashbacks auch Hinweise auf die Vorgeschichte, vor allem auf die Vergewaltigung Agrins. Schildkröten ist aber keine Geschichte über Traumatisierung und finale Heilung, keine success story, an dem das traumatisierte Subjekt am Ende regeneriert ist. Das Tragische wird früh ausgewiesen, bleibt immer präsent.

Der Film ist on location gedreht; die Darsteller sind ausschließlich Laien. Der Handlungsraum kennt kein Außen – das Lager ist von Minenfeldern umsäumt, zur Türkei hin mit Stacheldraht abgeschottet. Es ist nur dieses Stückchen weitgehend unfruchtbare Erde, in der die Figuren agieren müssen. Sie müssen sich ganz darin einfinden, als müssten sie selbst zu jener Erde werden. Aus den dominanten Braun- und Blautönungen der Bilder stickt nur das rote Kleid Agrins heraus, das sie am Tage ihrer Vergewaltigung trug. Die Farbe der Erde und die der Nacht umgreifen das gesamte Geschehen. Eine der unvergesslichsten Szenen des Films zeigt den armlosen Hengoa, der mit dem Mund eine Mine entschärft, die ihn zerreißen könnte; wie eine Schlange nähert er sich dem gefährlichen Objekt an. Gerade die Szenen, die im Offenen spielen, gemahnen an surrealistische Szenarien. An die Strategien des Absurden oder des Bizarren schließen sich auch die Figuren an, immer auf einer Grenzlinie zum Komischen hin – der Freund Satellits, der einen verkrüppelten Fuß hat und wie eine Antilope springend sich vorwärts bewegt, oder ein Junge, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit in Tränen ausbricht, Kinder, die mit Kerosin ihre Zahnschmerzen zu mildern suchen, oder auch die Alten, die sich so blödsinnig darüber ärgern, dass das Fernsehen die „verbotenen Kanäle“ zeige. Auf die explizite Darstellung von Gewalt und Verstümmelung verzichtet der Film, zeigt in einfachen Symboliken als Traumgesichte oder Metaphern, was die Akteure erlitten haben.

Der Titel Schildkröten können fliegen kam dem Regisseur Bahman Ghobadi in den Sinn, als er eine kurze Unterwasser-Szene für den Film inszenierte und eine Schildkröte durch das Wasser glitt – schwerelos, mit den Beinen rudernd, ohne dass es sie anzustrengen schien, unbeeinträchtigt durch die Schwere ihres Schildes. Das Tier kam ihm vor wie eine symbolische Darstellung seines Volkes, das jahrhundertelang von Verfolgung, Vertreibung, Mord und Unterdrückung heimgesucht wurde, ohne dieses je zum Teil seines nationalen oder ethnischen Selbstverständnisses zu machen. Der in sich widersprüchliche Titel ist selbst Allegorie, bildgewordene Vision einer Existenz, die sich von allem Ballast freimacht und zu einer Freiheit der Bewegung befähigt, wie wir sie in den zahllosen Bildern des Vogels manifestiert, der sich in die Luft wirft, sich aus der Erdenschwere löst und in völliger Souveränität am Himmel die Erde hinter sich läßt. Ist der sich aufschwingende Vogel eines der elementarsten Symbole der Freiheit, das der Film hervorgebracht hat, so steht der Titel hier wie ein Motto über dem Film, wie eine Aufforderung, trotz oder vielleicht sogar wegen aller Beschwernisse und Beschädigungen den Mut und die Kraft zu finden, sich zum Flug über die Erde zu erheben. Von der im westlichen Kino so wichtigen Handlungsmacht, die das Subjekt gegen alle Widerfahrnisse des Lebens immunisiert und die es wiederzuerlangen gilt, wenn es sie einmal verloren haben sollte, ist in Schildkröten keine Rede mehr. Die so zarte Liebe zwischen Satellit und Agrin, die ein Vorschein eines Herauskommens aus der blinden und perspektivlosen Einkerkerung im Lager sein könnte, wird nur angedeutet, dann aber brutal abgebrochen. Und auch das Verhalten der amerikanischen Befreier deutet eher auf eine neue kulturelle Unterdrückung, ja sogar Kolonisierung der kurdischen Kinder (oder gar der ganzen Bevölkerung) hin, weil sie nichts zu kennen scheinen als die Vergnügungen amerikanischer Alltagskultur. Für die kriegführenden Amerikaner ist die Realität des Krieges möglicherweise in eine große, technologisch ermöglichte Entfernung gerückt; für die Opfer dagegen dringt sie in tiefste Bereiche ihres emotionalen Lebens und in die Phantasien ein. Einmal sehen wir das blinde Kleinkind, das in einem Zelt mit einer Gasmaske spielt und dabei – wie es Kinder in aller Welt zu tun pflegen – nicht nur Phrasen einer Phantasiesprache lautiert, sondern auch das Geräusch explodierender Bomben nachahmt. Ein Film über Kinder in den Randregionen des Krieges, eine Allegorie über moderne Stellvertreter-Kriege dazu. Ein Film mit Kindern. Aber auch ein Film für Kinder? Am Ende bleiben Fragen an die Erwachsenen, die darüber entscheiden, was als kindgerecht zu gelten hat oder nicht. Warum muss man Kinder vor dem tragischen Affekt des Pathos schützen? Oder vor der Darstellung einer Welt, in der das Gute und das Böse keinen Namen mehr tragen und nicht mehr durch Figuren der Handlung repräsentiert sind? Der Film ist mit Preisen überhäuft worden (darunter mehrere Friedensfilmpreise). Gerade darum stellt sich die Frage nach seinen Adressaten. Schildkröten können fliegen ist ein Film über Opfer. Niemand trägt Schuld (wie noch in der Aristotelischen Dramatik gefordert), keiner ist mit den (politischen) Akteuren des Krieges verstrickt; sie sind Opfer des Krieges außerhalb seiner Parteien, Opfer außerhalb der Geschichte; von ihnen wird niemand berichten. Keine Schuldigen. Aber der Film wirft die Frage nach der Schuld auf – und gehörte er darum nicht vor die Augen von Kindern, die lernen müssen, auch in Zeiten der Globalisierung das Problem der politischen Verantwortung anzugehen? Entspringt dem Mitleid mit den Opfern vielleicht eine fundamentale Haltung zur Welt, die von Zuschauern erlernt werden muss (vor allem dann, wenn sie als moralisch verantwortliche Subjekte auch politisch handeln wollen)? Bettelheim hatte von der Fähigkeit der Märchen gesprochen, Kinder mit den dunklen Seiten des Lebens und der Affekte vertraut zu machen. Der narrativ so einfach gebaute Film Schildkröten können fliegen erweist sich als ein Modell, an dem sich auch kindliche moralische Identität entfalten kann – weil es die Zuschauer in eine moralische Auseinandersetzung hineinzieht, die auf dem Mitleid mit den Figuren aufruht. Welches Bild des Kindes haben wir im Kopf, wenn wir es für möglich und vielleicht sogar wünschenswert halten, Kindern eine so komplexe Auseinandersetzung mit einem Film nicht nur zuzutrauen, sondern sogar zuzumuten? Filmographische Angaben:Lakposhtha hâm parvaz mikonand Literatur:

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/124/hjw18.htm |

Kinderfilme sind Filme mit Kindern und solche für Kinder (und manchmal sogar von Kindern). Nicht alle Filme, die Kinder darstellen und von ihren Schicksalen erzählen, sind auch für Kinder geeignet, die man sogar vor diesen Filmen in Schutz nehmen möchte. Aber: Es ist das Urteil von Erwachsenen, das besagt, dass der Film für Kinder ungeeignet sei.

Kinderfilme sind Filme mit Kindern und solche für Kinder (und manchmal sogar von Kindern). Nicht alle Filme, die Kinder darstellen und von ihren Schicksalen erzählen, sind auch für Kinder geeignet, die man sogar vor diesen Filmen in Schutz nehmen möchte. Aber: Es ist das Urteil von Erwachsenen, das besagt, dass der Film für Kinder ungeeignet sei.

Schon die obigen Beispiele zeigen, dass das Böse kaum noch namhaft gemacht werden kann, nicht einmal in der Form der Symbole. Eines der bemerkenswertesten Beispiele jüngster Vergangenheit, in dem es um Kinder im Krieg geht, ist Schildkröten können fliegen (Lakposhtha parvaz mikonand, Iran / Frankreich / Irak 2004) von dem im Iran lebenden kurdischen Filmemacher Bahman Ghobadi, der mit seinem Film Zamani barayé masti asbha (Zeit der trunkenen Pferde, 2000) auch im Westen bekannt geworden ist, einen Film über einen Zwölfjährigen, der zum Kriminellen wird, um seine Familie zu ernähren. Schildkröten war der erste Film, der nach dem Irakkrieg und dem Sturz Saddam Hussein im Irak gedreht wurde.

Schon die obigen Beispiele zeigen, dass das Böse kaum noch namhaft gemacht werden kann, nicht einmal in der Form der Symbole. Eines der bemerkenswertesten Beispiele jüngster Vergangenheit, in dem es um Kinder im Krieg geht, ist Schildkröten können fliegen (Lakposhtha parvaz mikonand, Iran / Frankreich / Irak 2004) von dem im Iran lebenden kurdischen Filmemacher Bahman Ghobadi, der mit seinem Film Zamani barayé masti asbha (Zeit der trunkenen Pferde, 2000) auch im Westen bekannt geworden ist, einen Film über einen Zwölfjährigen, der zum Kriminellen wird, um seine Familie zu ernähren. Schildkröten war der erste Film, der nach dem Irakkrieg und dem Sturz Saddam Hussein im Irak gedreht wurde.

Auch die zentrale Liebesgeschichte endet fatal: Der so optimistische und agile Satellit verliebt sich sofort in die in sich gekehrte, manchmal wie traumwandlerisch sich bewegende Agrin. Die Beziehung zwischen den so verschiedenen Beiden mag sich kaum entwickeln, zu sehr ist Agrin in Depressionen und Selbstmordphantasien versunken. Als sie ihr Baby in einer Minenregion aussetzt, erfährt Satellit davon, sucht das Kind zu bergen, tritt dabei aber auf eine Mine und wird schwer am Fuß verletzt. Zwar ist er bald wieder beweglich, doch kann auch er Agrins Selbstmord, der so früh im Film schon angekündigt war, nicht verhindern: Kurz vor der Ankunft der US-Truppen ertränkt sie das Baby in einem See und stürzt sich selbst von einem Felsen hinab.

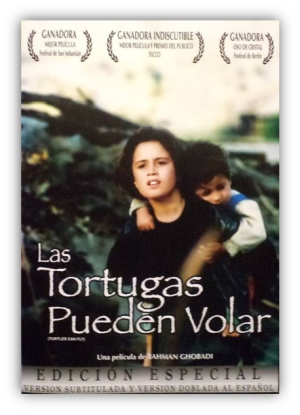

Auch die zentrale Liebesgeschichte endet fatal: Der so optimistische und agile Satellit verliebt sich sofort in die in sich gekehrte, manchmal wie traumwandlerisch sich bewegende Agrin. Die Beziehung zwischen den so verschiedenen Beiden mag sich kaum entwickeln, zu sehr ist Agrin in Depressionen und Selbstmordphantasien versunken. Als sie ihr Baby in einer Minenregion aussetzt, erfährt Satellit davon, sucht das Kind zu bergen, tritt dabei aber auf eine Mine und wird schwer am Fuß verletzt. Zwar ist er bald wieder beweglich, doch kann auch er Agrins Selbstmord, der so früh im Film schon angekündigt war, nicht verhindern: Kurz vor der Ankunft der US-Truppen ertränkt sie das Baby in einem See und stürzt sich selbst von einem Felsen hinab. Und doch ist der Film keine dokumentarische Grotesk-Komödie über den Krieg: Es sind die Nah- und Großaufnahmen vor allem Agrins (eine von ihnen ist auch zum Titelbild des Filmplakats geworden), die die schmutzige Erdigkeit des Environments aufreißen, es zu den Zuschauern hin öffnen, als trügen die Figuren ihr Innerstes in die Bilder hinein. Zudem sind die Großaufnahmen oft mit langen Optiken aufgenommen, so dass die Hintergründe in pastelliger Unschärfe verschwimmen. Vor allem diese Bilder zwingen den Zuschauer in einen Dialog mit den Figuren hinein, der für Ironisierungen keinen Raum lässt. In einen Dialog mit den Kindern und in eine Reflexion über das, was über den Krieg berichtet wurde, möchte man ergänzen. Die tiefe Angerührtheit, die Schildkröten können fliegen auslöst, rührt auch daher, dass dem Zuschauer das so sicher Geglaubte in ein neues Licht gerät, dass er einen „Wissens-Schock“ erleidet, der das Kriegsgeschehen, den von Bush ausgelobten war against terror und das auf der Leinwand so präsente Leid der Kinder miteinander kollidieren lässt.

Und doch ist der Film keine dokumentarische Grotesk-Komödie über den Krieg: Es sind die Nah- und Großaufnahmen vor allem Agrins (eine von ihnen ist auch zum Titelbild des Filmplakats geworden), die die schmutzige Erdigkeit des Environments aufreißen, es zu den Zuschauern hin öffnen, als trügen die Figuren ihr Innerstes in die Bilder hinein. Zudem sind die Großaufnahmen oft mit langen Optiken aufgenommen, so dass die Hintergründe in pastelliger Unschärfe verschwimmen. Vor allem diese Bilder zwingen den Zuschauer in einen Dialog mit den Figuren hinein, der für Ironisierungen keinen Raum lässt. In einen Dialog mit den Kindern und in eine Reflexion über das, was über den Krieg berichtet wurde, möchte man ergänzen. Die tiefe Angerührtheit, die Schildkröten können fliegen auslöst, rührt auch daher, dass dem Zuschauer das so sicher Geglaubte in ein neues Licht gerät, dass er einen „Wissens-Schock“ erleidet, der das Kriegsgeschehen, den von Bush ausgelobten war against terror und das auf der Leinwand so präsente Leid der Kinder miteinander kollidieren lässt.