Klaus-Martin Bresgott, Neue Sakrale Räume. 100 Kirchen der Klassischen Moderne, Wüstenrot Stiftung in Verbindung mit dem Kulturbüro der EKD, Park Books, Zürich 2019.

Klaus-Martin Bresgott, Neue Sakrale Räume. 100 Kirchen der Klassischen Moderne, Wüstenrot Stiftung in Verbindung mit dem Kulturbüro der EKD, Park Books, Zürich 2019.

Das von der Wüstenrot Stiftung in Verbindung mit dem Kulturbüro der EKD zweisprachig (Deutsch/Englisch) herausgegebene Buch dokumentiert mit vorzüglichen Fotos von Andreas Schoelzel den Kirchenbau zwischen den beiden Weltkriegen. Als Quelle für diese Zeitspanne ist das vorliegende Oeuvre unverzichtbar.

Dass es sich bei den Kirchen um Bauten der Klassischen Moderne handelt, trifft aber nur in Einzelfällen zu, z. B. bei der Antoniuskirche in Basel von Moser, St. Nikolai in Dortmund von Grund und Pinno, der Fronleichnamskirche von Rudolf Schwarz und natürlich bei Otto Bartning. Stilistisch mit dem Bauhaus verbunden ist einzig die Gustav-Adolf-Kirche in Frankfurt-Niederursel von Elsässer, obgleich die Ausführungen von Bresgott die Vermutung nahelegen, als seien die Kirchenbauten der Zwischenkriegszeit überwiegend vom Bauhaus geprägt. Im Beitrag von Andreas Hilger geht es dann einzig um die Bauhauskunst, vor allem um Klee, Feiniger und Kandinsky, wohingegen die schwülstig-pathetischen Christusse, Marien und Heiligen der gezeigten Kirchen nie in den Verdacht hätten kommen können, in der Ausstellung „Entartete Kunst“ ausgestellt zu werden.

Um es deutlich zu sagen: Mit der Moderne haben diese Kirchen und erst recht diese Kunst weitgehend nichts zu tun.

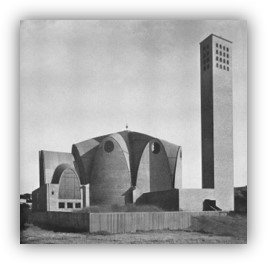

Gleichwohl gibt es Perlen, was die Architektur und die Liturgie betrifft. Von Seiten der Architektur betrifft es die mystisch-poetischen Gestaltungen von Dominikus Böhm, dazu die wenigen expressionistischen Wagnisse, wobei bei der dem Architekten Fritz Höger zugeschriebenen Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin (meines Wissens) zum ersten Mal sogar der Urheber genannt wird, nämlich Ossip (Josef) Klarwein.

Gleichwohl gibt es Perlen, was die Architektur und die Liturgie betrifft. Von Seiten der Architektur betrifft es die mystisch-poetischen Gestaltungen von Dominikus Böhm, dazu die wenigen expressionistischen Wagnisse, wobei bei der dem Architekten Fritz Höger zugeschriebenen Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin (meines Wissens) zum ersten Mal sogar der Urheber genannt wird, nämlich Ossip (Josef) Klarwein.

Lobenswert ist ebenfalls die von Johann Hinrich Claussen vorgebrachte Würdigung des Theologen Paul Girkon, ein unentwegter Streiter für die Gegenwärtigkeit baulicher Gestalt, selbst wenn ihm nur wenig Resonanz zu Teil wurde und sein Name nahezu vergessen ist.

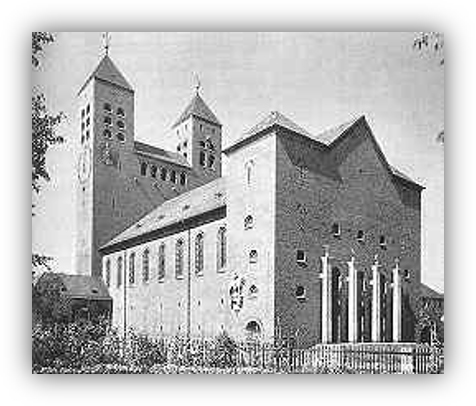

Die Mehrheit der im Buch vorgestellten Kirchen ist von markanter Monumentalität geprägt.

Wir begegnen imposanten, das Stadtviertel dominierenden Westwerken in Backstein oder Bruchstein, versehen mit Doppelturmanlagen und mächtigen Eingangsportalen. Im Innern befindet man sich in überhohen, als Pfeilerbasilika oder anderweitig monumental geprägten Raumumhüllungen mit den schon erwähnten großfiguralen Plastiken, Glasfenstern und Mosaiken. Die hier zum Ausdruck gebrachte Frömmigkeitsstruktur ist der heutigen entgegengesetzt. Noch etwa 97 Prozent der Bevölkerung waren Kirchenmitglieder. Die einige hundert Personen umfassenden Räume waren womöglich sogar angemessen. Bei diesen Kirchen tritt das Subjektiv-Individuelle in den Hintergrund zugunsten des Objektiven, des Heilig-Erhabenen, dem Gehorsam gebührt.

Wo in der Publikation bei einer Kirche das vertrauensselige Wort „Heimatschutzstil“ steht, verbirgt sich oft ein noch anderer Geist. Das kann – wie bei German Bestelmeyer – in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg-Lichtenhof bis zum Reichsparteitags-Stil führen.

Von den Verfassern zu fordern, sie müssten eine ideologiekritische Untersuchung von Architekturformen vornehmen, wäre zu viel.

Dieser Aufgabe ist Holger Brülls in seiner Publikation „Neue Dome“ (1994) in vorbildlicher Weise nachgekommen. Dass aber die für das Buch Verantwortlichen überhaupt nicht gemerkt haben, welcher Geist sich in den meisten ihrer „100 Kirchen der klassischen Moderne“ verbirgt, ist verwunderlich. Der bereits erwähnte Bestelmeyer war Mitglied im völkisch gesinnten, antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur, trat 1933 der NSDAP bei und wurde 1935 Reichskultursenator, bekam in Erlangen einen theologischen Ehrendoktor und von Hitler 1942 sogar ein Staatsbegräbnis. Im vorliegenden Buch wird von ihm gesagt: „In allen Kirchen sucht er Stimmungsbauten zu schaffen, die Erhabenheit und Bodenständigkeit zeigen …“

Dieser Aufgabe ist Holger Brülls in seiner Publikation „Neue Dome“ (1994) in vorbildlicher Weise nachgekommen. Dass aber die für das Buch Verantwortlichen überhaupt nicht gemerkt haben, welcher Geist sich in den meisten ihrer „100 Kirchen der klassischen Moderne“ verbirgt, ist verwunderlich. Der bereits erwähnte Bestelmeyer war Mitglied im völkisch gesinnten, antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur, trat 1933 der NSDAP bei und wurde 1935 Reichskultursenator, bekam in Erlangen einen theologischen Ehrendoktor und von Hitler 1942 sogar ein Staatsbegräbnis. Im vorliegenden Buch wird von ihm gesagt: „In allen Kirchen sucht er Stimmungsbauten zu schaffen, die Erhabenheit und Bodenständigkeit zeigen …“