Singularitäten |

Wie kann Gott das zulassen?Die offene Frage der TheodizeeJörg Herrmann

Der folgende Text basiert auf einem Radioessay, das am 20. Februar 2020 in der Reihe "glaubenssachen" von NDR Kultur ausgestrahlt wurde. Bei bestimmten Bibeltexten und Kirchenliedern war mir immer schon etwas unwohl zumute. Ich denke zum Beispiel an den 23. Psalm. „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Im letzten Vers heißt es dann noch: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.“ Dass dieses Versprechen keineswegs für alle und jeden immer gilt, war mir schon früh klar. Als Kind hatte ich wiederholt den Schmerz gespürt, der aufstieg, wenn zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter die Rede auf Detlev kam, den Bruder meiner Mutter, der als Achtzehnjähriger im November 1944 an der Ostfront den Tod fand. Einige Jahre später, zu Beginn meines Studiums, erkrankte dann mein Vater schwer. Er starb ein gutes Jahr nach der Diagnose, gerade 54 Jahre alt geworden. Eine Katastrophe für uns alle. Wie soll man mit solchen Erfahrungen im Rücken noch singen: „Lobe den Herrn, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt.“

Es fällt nicht schwer, die Perspektive dieses Engels der Geschichte nachzuvollziehen - ich denke dabei an die unzähligen Terroranschläge der letzten Zeit, an den Absturz der Germanwings-Maschine 2015, der eine ganze Schulklasse in den Tod riss, an die Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien mit 300.000 Todesopfern, an die Anschläge von New York im September 2001, an Ruanda und Srebrenica, an die beiden Weltkriege, allein die Kriegstoten des zweiten Weltkrieges werden mit über 65 Millionen beziffert, an die neun Millionen Menschen, die auch im 21. Jahrhundert immer noch jedes Jahr an Hunger sterben. Wie passt diese Kette von Katastrophen zur biblischen Erzählung von einem guten Gott? Von einem Gott, von dem es im ersten Johannisbrief heißt, er sei die Liebe? Wie kann dieser Gott zulassen, dass unschuldige Menschen durch Naturkatastrophen und Krankheiten, durch Hunger und Krieg, durch sinnlose Zufälle und hinterhältigen Mord ums Leben kommen? Wie konnte Gott dem Massenmord an den europäischen Juden tatenlos zusehen? Gibt es auf diese Fragen sinnvolle Antworten? Lässt sich der Widerspruch zwischen dem Bild eines guten und allmächtigen Gottes auf der einen Seite und der Erfahrung des Leidens auf der anderen Seite überhaupt lösen? Viele Denker haben diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet und den Gottesglauben daher abgelehnt. Der Dichter Georg Büchner sprach von der Leidenserfahrung als dem „Fels des Atheismus“. Und vor einigen Jahren kam der Philosophiehistoriker Kurt Flasch in seinem Buch „Warum ich kein Christ bin“ zu dem Ergebnis: „Die Christen haben auf die Frage nach dem Bösen in Gottes Welt, keine Antwort. Gelegentlich gibt das ein Christ auch zu. Andere flüchten sich ins Geheimnis. In dieses Asyl des Nichtwissens folge ich ihnen nicht.“

Bei den Philosophen gerät Leibniz mit seiner Theorie bald in die Kritik. Anlass dafür gab nicht zuletzt das verheerende Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755, bei dem Zehntausende den Tod fanden. Es brachte Voltaire gegen Leibniz auf, später auch Immanuel Kant.

Zu Beginn ist von einer Art Wette zwischen Gott und dem Teufel die Rede. Wird der fromme Hiob auch im Unglück an seinem Gottesglauben festhalten? Gott lässt die satanische Prüfung zu und das Übel nimmt seinen Lauf. Hiob verliert Haus und Hof, seine Kinder sterben. Trotzdem hält er an Gott fest und sagt: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt!“ Hiobs Gottestreue und Glaubensfestigkeit werden am Ende belohnt. Seine Gesundheit, sein Glück und sein Wohlstand werden wiederhergestellt. Er bekommt alles zurück und noch mehr dazu. Die Moral von der Geschichte: Halte auch in schweren Zeiten am Glauben fest. Gott wird deine Treue und dein Leiden belohnen. Eine Mahnung zur Duldsamkeit.

Auf die Reden Hiobs und seiner Freunde folgen Reden Gottes aus einem Wettersturm. Sie sind auf den ersten Blick enttäuschend. Denn sie geben keine Antwort auf die Fragen nach dem Grund oder Sinn von Hiobs Leiden. Aber sie rehabilitieren Hiob gegenüber seinen Freunden. Immerhin. Hiobs Krankheit ist keine Strafe für Schuld!

Wie mächtig die destruktiven Kräfte werden können, hat sich im 20. Jahrhundert in bis dahin nicht vorstellbarer Weise gezeigt. Ich meine die Shoah, den beispiellosen Zivilisationsbruch. Wo war Gott, als sechs Millionen Juden systematisch ermordet wurden? Diese Frage hat die jüdische und christliche Theologie, über Jahrzehnte bis heute beschäftigt. Mich hat eine Rede beeindruckt, die der jüdische Philosoph Hans Jonas 1984 in Tübingen und wenig später auf dem Katholikentag in München gehalten hat. Sie wurde unter dem Titel „Der Gottesbegriff nach Auschwitz“ veröffentlicht. Anlass gab die Verleihung des Dr. Leopold-Lukas-Preises der Tübinger theologischen Fakultät an Jonas.

Jonas ist sich der Radikalität und auch der Vorläufigkeit seiner Überlegungen bewusst. Er bezeichnet sie als „Stammeln vor dem ewigen Geheimnis“. Am Ende seines Vortrages bezieht er sich noch einmal auf das Buch Hiob. Während das Buch Hiob die Machtfülle des Schöpfergottes propagiere, spreche er von der Machtentsagung. Und er fügt hinzu: „Auch das, so scheint mir, ist eine Antwort an Hiob: dass in ihm Gott selbst leidet.“

Der Holocaust war ein Ereignis, das die Frage nach der Theodizee mit Macht in Erinnerung rief. Doch nur wenige Theologinnen und Theologen haben sich dieser Herausforderung gestellt. Einer von ihnen war der Berliner Theologe Friedrich-Wilhelm Marquard, ein Schüler Karl Barths. Für ihn bedeutet Auschwitz eine „Grunderschütterung der christlichen Theologie“. Man könne nach Auschwitz nicht mehr so unbefangen von Gott reden. Marquard gehörte zu den Wenigen, die sich erschüttern ließen. Viele machten weiter, als sei nichts geschehen. Daran änderte auch das noch recht allgemeine Schuldbekenntnis nichts, das der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im Oktober 1945 in Stuttgart formulierte. Die Einsicht, dass der christliche Antijudaismus wesentlich zum nationalsozialistischen Antisemitismus beigetragen hatte, kam noch wesentlich später. Dorothee Sölle schrieb 50 Jahre nach dem Kriegsende im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt: „Bei meinem ersten größeren öffentlichen Auftreten auf dem Kirchentag 1965 in Köln sagte ich einen Satz, der mir immense Schwierigkeiten eingebracht hat. Er hieß: ‘... und wie man nach Auschwitz den Gott loben soll, der alles so herrlich regieret, das weiß ich nicht’.“ Dorothee Sölle hat an dieser Frage gearbeitet und gelitten. Sie schrieb, dass sich ihr Gottesbild durch diese Auseinandersetzung mit Auschwitz verändert habe: „Macht in Beziehung ist etwas anderes als omnipotente Herrenmacht, die auf niemanden angewiesen ist. Gott war sehr klein in der Zeit, die 50 Jahre zurückliegt. Seine Sonne schien nicht, sein Geist hatte keine Wohnung unter uns. Er hatte wenig Freundinnen und Freunde. Vielleicht ist nur die mystische Sprache, die nicht über Gott redet, sondern zu ihm, in der Lage, diesen Gott, der uns braucht, zu benennen.“ Ähnlich wie Jonas spricht auch Sölle von einem Gott, der leidet. In ihrem Buch „Leiden“ bezieht sie sich auf die schon genannte Szene aus Eli Wiesels Buch „Die Nacht“ und schreibt: „So kann man sagen, dass Gott in Auschwitz am Galgen hängt.“ Aber es ist nicht das Mitleiden eines nur ohnmächtigen Gottes. Sölle kann auch von der Macht Gottes sprechen – nicht jedoch im Sinne einer autonomen Herrschermacht, sondern als Macht in Beziehung. Wir brauchen die gute Schöpfungsmacht Gottes, aber er braucht auch uns. Denn, so eine bekannte Formulierung der Hamburger Theologin: „Gott hat nur unsere Hände.“ Was aus dieser Welt wird, wird nicht einsam von oben entschieden, sondern hängt nicht zuletzt von uns Menschen ab. Diese Einsicht ist zugleich eine große ethische Herausforderung. Denn dass und wie Menschen diese Welt zur Hölle machen können, haben wir gesehen.

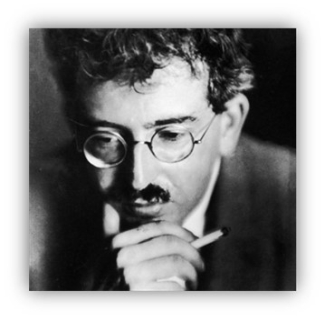

Vom Allmächtigen, „der alles so herrlich regieret“, lässt sich nach Auschwitz nicht mehr so ohne weiteres sprechen. Aber der Abschied von seiner Allmacht bleibt dennoch umstritten. Denn wenn wir Gott nicht größer denken als den Menschen, gibt es kaum Hoffnung auf eine höhere Gerechtigkeit. Mich hat in diesem Zusammenhang immer wieder ein Briefwechsel zwischen Max Horkheimer und Walter Benjamin beschäftigt. Horkheimer schreibt am 16. März 1937 an Benjamin: „Das vergangene Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen.“ Benjamin widerspricht: „Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie. Aber im Eingedenken machen wir eine Erfahrung, die es uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich atheologisch zu begreifen, so wenig wir sie in unmittelbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen.“

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/125/jh36.htm |

Wer sich in dieser Welt umsieht, wer vor allem zurückblickt auf die Geschichte, muss eher dem Philosophen Walter Benjamin zustimmen. Er schreibt über ein bekanntes Bild von Paul Klee, das einen Engel darstellt: „Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.“

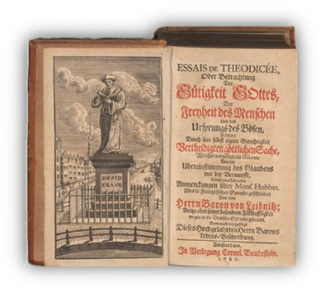

Wer sich in dieser Welt umsieht, wer vor allem zurückblickt auf die Geschichte, muss eher dem Philosophen Walter Benjamin zustimmen. Er schreibt über ein bekanntes Bild von Paul Klee, das einen Engel darstellt: „Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.“ Ganz anders sah das der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. 1710 erschien sein Buch „Abhandlungen über die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Bösen“. Darin machte Leibniz sich zum Anwalt Gottes. Leibniz argumentiert, dass ein allgütiger, allmächtiger und allwissender Gott nur „die beste aller möglichen Welten“ habe erschaffen können und dass das darin vorkommende Übel notwendig oder jedenfalls erklärbar sei. Leibniz‘ Begründung, dass unsere Welt die bestmögliche sein müsse, da Gott sie sonst nicht so geschaffen hätte, orientiert sich also nicht an der Erfahrung, sondern am Gottesbegriff: In seiner vollkommenen Güte und Weisheit habe Gott aus den überhaupt realisierbaren Welten die beste ausgewählt. Das darin noch vorhandene Böse müsse als zwangsläufige Kehrseite der Verwirklichung des Guten in Kauf genommen werden. Diese Argumentation stieß auf ein geteiltes Echo. Was aber blieb, war der von Leibniz aus den griechischen Wörtern für Gott und Gerechtigkeit gebildete Begriff der Theodizee. Er steht seitdem für die Debatte über die Dissonanz zwischen Gottesbegriff und Welterfahrung

Ganz anders sah das der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. 1710 erschien sein Buch „Abhandlungen über die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Bösen“. Darin machte Leibniz sich zum Anwalt Gottes. Leibniz argumentiert, dass ein allgütiger, allmächtiger und allwissender Gott nur „die beste aller möglichen Welten“ habe erschaffen können und dass das darin vorkommende Übel notwendig oder jedenfalls erklärbar sei. Leibniz‘ Begründung, dass unsere Welt die bestmögliche sein müsse, da Gott sie sonst nicht so geschaffen hätte, orientiert sich also nicht an der Erfahrung, sondern am Gottesbegriff: In seiner vollkommenen Güte und Weisheit habe Gott aus den überhaupt realisierbaren Welten die beste ausgewählt. Das darin noch vorhandene Böse müsse als zwangsläufige Kehrseite der Verwirklichung des Guten in Kauf genommen werden. Diese Argumentation stieß auf ein geteiltes Echo. Was aber blieb, war der von Leibniz aus den griechischen Wörtern für Gott und Gerechtigkeit gebildete Begriff der Theodizee. Er steht seitdem für die Debatte über die Dissonanz zwischen Gottesbegriff und Welterfahrung In seinem 1791 veröffentlichten Aufsatz „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“ kritisiert Kant Leibniz als einen anmaßenden Denker, der die Grenzen der Vernunft missachte. Kant bezeichnet den Vorschlag von Leibniz als „doktrinal“ und plädiert für eine authentische Theodizee. Eine solche gelebte Theodizee sieht er im biblischen Buch Hiob verwirklicht. Worum geht es?

In seinem 1791 veröffentlichten Aufsatz „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“ kritisiert Kant Leibniz als einen anmaßenden Denker, der die Grenzen der Vernunft missachte. Kant bezeichnet den Vorschlag von Leibniz als „doktrinal“ und plädiert für eine authentische Theodizee. Eine solche gelebte Theodizee sieht er im biblischen Buch Hiob verwirklicht. Worum geht es? Dass diese Antwort auf das Leiden zu einfach ist, haben auch die Autoren des Buches gesehen. Denn Hiobs Geschichte ist erst der Auftakt für eine poetische Auseinandersetzung mit der Erfahrung des Leidens. Geführt wird sie im Gespräch Hiobs mit drei Freunden, die ihn besuchen kommen, als sie von seinem Unglück erfahren. Sie vertreten dabei das Denken ihrer Zeit: Gott straft die Bösen und belohnt die Guten. Also, folgern sie, muss auch Hiobs Leiden einen Grund haben und sie fordern ihn auf, seine Schuld einzugestehen. Doch Hiob ist unschuldig. Und er besteht darauf gegenüber seinen Freunden. Seine Klage steigert sich zur Anklage Gottes.

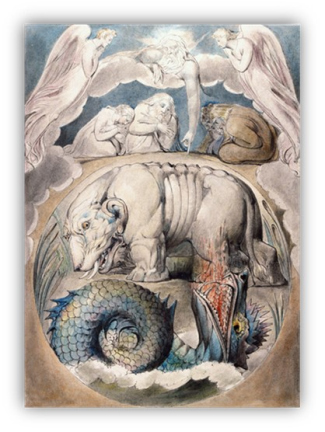

Dass diese Antwort auf das Leiden zu einfach ist, haben auch die Autoren des Buches gesehen. Denn Hiobs Geschichte ist erst der Auftakt für eine poetische Auseinandersetzung mit der Erfahrung des Leidens. Geführt wird sie im Gespräch Hiobs mit drei Freunden, die ihn besuchen kommen, als sie von seinem Unglück erfahren. Sie vertreten dabei das Denken ihrer Zeit: Gott straft die Bösen und belohnt die Guten. Also, folgern sie, muss auch Hiobs Leiden einen Grund haben und sie fordern ihn auf, seine Schuld einzugestehen. Doch Hiob ist unschuldig. Und er besteht darauf gegenüber seinen Freunden. Seine Klage steigert sich zur Anklage Gottes. Sein Fall ist damit ein Einspruch dagegen, dass alles von unserem Handeln abhängt und jeder bekommt, was er verdient. Es gibt auch Krankheiten, es gibt auch Leiden, die wie aus heiterem Himmel kommen, unverschuldet und manchmal unerklärlich. Es gibt unschuldige Opfer. Die Welt ist, das machen die Gottesreden ebenfalls deutlich, keine heile Welt. In ihr finden sich Chaosmächte. In der zweiten Gottesrede werden diese durch die Untiere Leviathan und Behemoth symbolisiert. Nur Gott allein kann die Macht dieser destruktiven Kräfte begrenzen. Hiob wird demütig. Er hat eine neue Gotteserfahrung gemacht. Hat sich sein Gottesbild verändert? Hat er einsehen müssen, dass selbst Gott mit den lebensfeindlichen Mächten Leviathan und Behemoth kämpft? Dass ihre Macht noch nicht gebrochen ist? Ist die Erfahrung Hiobs zugleich das Hineinleben in ein anderes Gottesbild?

Sein Fall ist damit ein Einspruch dagegen, dass alles von unserem Handeln abhängt und jeder bekommt, was er verdient. Es gibt auch Krankheiten, es gibt auch Leiden, die wie aus heiterem Himmel kommen, unverschuldet und manchmal unerklärlich. Es gibt unschuldige Opfer. Die Welt ist, das machen die Gottesreden ebenfalls deutlich, keine heile Welt. In ihr finden sich Chaosmächte. In der zweiten Gottesrede werden diese durch die Untiere Leviathan und Behemoth symbolisiert. Nur Gott allein kann die Macht dieser destruktiven Kräfte begrenzen. Hiob wird demütig. Er hat eine neue Gotteserfahrung gemacht. Hat sich sein Gottesbild verändert? Hat er einsehen müssen, dass selbst Gott mit den lebensfeindlichen Mächten Leviathan und Behemoth kämpft? Dass ihre Macht noch nicht gebrochen ist? Ist die Erfahrung Hiobs zugleich das Hineinleben in ein anderes Gottesbild? Das Thema seiner Dankesrede habe sich ihm unwiderstehlich aufgedrängt, sagte Jonas, als er las, dass die Mutter des Stifters des Preises das Schicksal seiner eigenen Mutter teilte – beide waren in Auschwitz ermordet worden. „Mit Furcht und Zittern“ habe er das Thema seiner Rede gewählt, schreibt Jonas. Er habe geglaubt, den Opfern „so etwas wie eine Antwort auf ihren längst verhallten Schrei zu einem stummen Gott“ schuldig zu sein. Für Jonas besteht diese Antwort in einem Überdenken des überlieferten Gottesbegriffs. Man könne Gott nach der Katastrophe von Auschwitz nicht mehr als Herrn der Geschichte denken. In der Konsequenz zeichnet Jonas das Bild eines werdenden und leidenden Gottes. Er schreibt: „Nach Auschwitz können wir mit größerer Entschiedenheit als je zuvor behaupten, dass eine allmächtige Gottheit entweder nicht allgütig oder (…) total unverständlich wäre. Wenn aber Gott auf gewisse Weise in gewissem Grade verstehbar sein soll (und hieran müssen wir festhalten), dann muss sein Gutsein vereinbar sein mit der Existenz des Übels, und das ist es nur, wenn er nicht allmächtig ist.“

Das Thema seiner Dankesrede habe sich ihm unwiderstehlich aufgedrängt, sagte Jonas, als er las, dass die Mutter des Stifters des Preises das Schicksal seiner eigenen Mutter teilte – beide waren in Auschwitz ermordet worden. „Mit Furcht und Zittern“ habe er das Thema seiner Rede gewählt, schreibt Jonas. Er habe geglaubt, den Opfern „so etwas wie eine Antwort auf ihren längst verhallten Schrei zu einem stummen Gott“ schuldig zu sein. Für Jonas besteht diese Antwort in einem Überdenken des überlieferten Gottesbegriffs. Man könne Gott nach der Katastrophe von Auschwitz nicht mehr als Herrn der Geschichte denken. In der Konsequenz zeichnet Jonas das Bild eines werdenden und leidenden Gottes. Er schreibt: „Nach Auschwitz können wir mit größerer Entschiedenheit als je zuvor behaupten, dass eine allmächtige Gottheit entweder nicht allgütig oder (…) total unverständlich wäre. Wenn aber Gott auf gewisse Weise in gewissem Grade verstehbar sein soll (und hieran müssen wir festhalten), dann muss sein Gutsein vereinbar sein mit der Existenz des Übels, und das ist es nur, wenn er nicht allmächtig ist.“ Mit diesem letzten Satz sagt Jonas etwas, was auch andere Autoren und jüdische wie christliche Theologinnen und Theologen in ihrer Auseinandersetzung mit Auschwitz formuliert haben. Ich denke dabei an eine Szene aus dem autobiographischen Buch „Die Nacht“ von Eli Wiesel. Wiesel war selbst im KZ. Er schildert, wie drei Juden erhängt werden, zwei Erwachsene und ein Kind. Alle Inhaftierten werden gezwungen zuzusehen. Wiesel schreibt: „Wo ist Gott, wo ist er? fragt jemand hinter mir (…). Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Aber der dritte Strick hing nicht leblos, der leichte Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: ‚Wo ist Gott?‘ Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: ‚Wo er ist? Dort hängt er, am Galgen‘.“

Mit diesem letzten Satz sagt Jonas etwas, was auch andere Autoren und jüdische wie christliche Theologinnen und Theologen in ihrer Auseinandersetzung mit Auschwitz formuliert haben. Ich denke dabei an eine Szene aus dem autobiographischen Buch „Die Nacht“ von Eli Wiesel. Wiesel war selbst im KZ. Er schildert, wie drei Juden erhängt werden, zwei Erwachsene und ein Kind. Alle Inhaftierten werden gezwungen zuzusehen. Wiesel schreibt: „Wo ist Gott, wo ist er? fragt jemand hinter mir (…). Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Aber der dritte Strick hing nicht leblos, der leichte Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: ‚Wo ist Gott?‘ Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: ‚Wo er ist? Dort hängt er, am Galgen‘.“ Eindringlicher noch als Dorothee Sölle hat sich der vor kurzem verstorbene katholische Theologe Johann Baptist Metz mit Auschwitz auseinandergesetzt. Wie kann man überhaupt von Gott reden angesichts der abgründigen Leidensgeschichte der Welt? Das ist für ihn die zentrale Frage seiner Theologie, und, aus seiner Sicht, der Theologie überhaupt. Diese Frage stelle sich mit Auschwitz in bislang ungekannter Radikalität. Er schreibt: „In meiner theologischen Biographie signalisiert Auschwitz einen Schrecken jenseits aller vertrauten Theologie, einen Schrecken, der jede situationsfreie Rede von Gott leer und blind erscheinen lässt.“ Und es reiche angesichts dieses Schreckens auch nicht, vom mitleidenden Gott zu sprechen. Damit sei der Herausforderung der Theodizeefrage nicht Rechnung getragen. Die Rede vom Mitleiden Gottes verdopple nur das verheißungslose Leid. Metz geht es aber gerade um das Leiden an Gott, um Theodizee-Empfindlichkeit, um eine Hiob-Sprache der Klage und Anklage, eine Sprache des Aufschreis, des Verlassenheitsschreis am Kreuz, des Gebets. Er zitiert den Theologen Romano Guardini, der im Angesicht des Todes nur eine Frage noch hatte: „Warum, Gott, zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen?“ Angesichts dieser Frage dürfe auch die Rede von der Allmacht Gottes nicht vorschnell aufgegeben werden. Denn sie stehe für das Rettungsversprechen biblischer Gottesrede, für die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Toten, die „sonst im Abgrund einer anonymen Evolution verschwinden müssten“.

Eindringlicher noch als Dorothee Sölle hat sich der vor kurzem verstorbene katholische Theologe Johann Baptist Metz mit Auschwitz auseinandergesetzt. Wie kann man überhaupt von Gott reden angesichts der abgründigen Leidensgeschichte der Welt? Das ist für ihn die zentrale Frage seiner Theologie, und, aus seiner Sicht, der Theologie überhaupt. Diese Frage stelle sich mit Auschwitz in bislang ungekannter Radikalität. Er schreibt: „In meiner theologischen Biographie signalisiert Auschwitz einen Schrecken jenseits aller vertrauten Theologie, einen Schrecken, der jede situationsfreie Rede von Gott leer und blind erscheinen lässt.“ Und es reiche angesichts dieses Schreckens auch nicht, vom mitleidenden Gott zu sprechen. Damit sei der Herausforderung der Theodizeefrage nicht Rechnung getragen. Die Rede vom Mitleiden Gottes verdopple nur das verheißungslose Leid. Metz geht es aber gerade um das Leiden an Gott, um Theodizee-Empfindlichkeit, um eine Hiob-Sprache der Klage und Anklage, eine Sprache des Aufschreis, des Verlassenheitsschreis am Kreuz, des Gebets. Er zitiert den Theologen Romano Guardini, der im Angesicht des Todes nur eine Frage noch hatte: „Warum, Gott, zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen?“ Angesichts dieser Frage dürfe auch die Rede von der Allmacht Gottes nicht vorschnell aufgegeben werden. Denn sie stehe für das Rettungsversprechen biblischer Gottesrede, für die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Toten, die „sonst im Abgrund einer anonymen Evolution verschwinden müssten“. Das Eingedenken scheint für den Juden Benjamin eine Art von Erinnerung zu sein, die die Abgeschlossenheit der Leidensgeschichte aufzusprengen vermag, die die unschuldigen Opfer vergegenwärtigt und ihre Rettung einklagt und zugleich erhofft. Nicht von uns Menschen. Von Gott. Der Philosoph Benjamin wird hier zum Theologen. Im Eingedenken des Schicksals der Opfer der Geschichte kann er nicht anders, als auf ihre Errettung aus dem Tod zu hoffen. Zu dieser Hoffnung, die aus einer Leidenserfahrung erwächst, kann ich mich auch als evangelischer Theologe ohne Vorbehalte bekennen. Zugleich ist das Problem der Theodizee damit keineswegs gelöst. Die Dissonanz zwischen Welterfahrung und den traditionellen Gottesbegriffen ist nach Auschwitz größer denn je. Sie fordert dazu heraus, Gott neu und anders zu denken – auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir die Theodizeefrage nie ganz werden beantworten können.

Das Eingedenken scheint für den Juden Benjamin eine Art von Erinnerung zu sein, die die Abgeschlossenheit der Leidensgeschichte aufzusprengen vermag, die die unschuldigen Opfer vergegenwärtigt und ihre Rettung einklagt und zugleich erhofft. Nicht von uns Menschen. Von Gott. Der Philosoph Benjamin wird hier zum Theologen. Im Eingedenken des Schicksals der Opfer der Geschichte kann er nicht anders, als auf ihre Errettung aus dem Tod zu hoffen. Zu dieser Hoffnung, die aus einer Leidenserfahrung erwächst, kann ich mich auch als evangelischer Theologe ohne Vorbehalte bekennen. Zugleich ist das Problem der Theodizee damit keineswegs gelöst. Die Dissonanz zwischen Welterfahrung und den traditionellen Gottesbegriffen ist nach Auschwitz größer denn je. Sie fordert dazu heraus, Gott neu und anders zu denken – auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir die Theodizeefrage nie ganz werden beantworten können.