Gegenwartsfragen |

Onkel Heini und die letzten DingeKurt Schwitters mit dem Evangelischen Gesangbuch quergelesenTimm Siering 1. Zwei Bücher auf meinem Schreibtisch

Dieses Gesangbuch ist mein Werkzeug. Darum ist es so zerschlissen. Es liegt gut auf, egal, wie steil das Pult steht, denn sein Rückgrat ist mehrfach gebrochen. Die häufig gespielten Seiten sind gerissen, geklebt, umgeknickt oder fehlen. Meine Handschrift ist überall erkennbar – Notizen, die ich mit Bleistift, Kugelschreiber oder einem halb vertrockneten grünen Filzstift hinein gekritzelt habe: Die Dokumente des nervtötenden Durcheinanders vieler kurzfristig geänderter Gottesdienstabläufe, manchmal auch Harmonisierungen, die mir zur Unzeit in tiefster Nacht einfallen. Dann stehe ich auf und verewige sie im diffusen Dämmerschein einer am gegenüberliegenden Gehsteig stehenden Straßenlaterne am Fenster stehend in meinem Werkzeug. Als Kirchenmusiker bin ich zuallererst ein passionierter Handwerker.

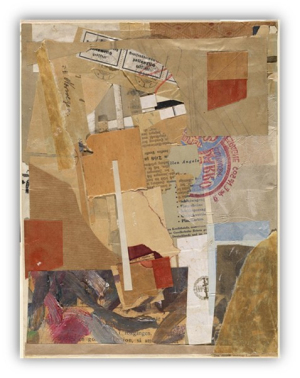

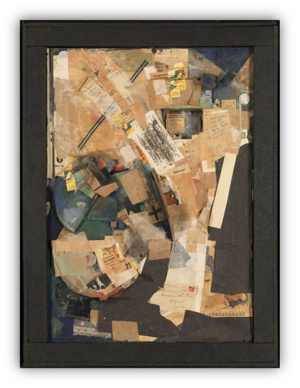

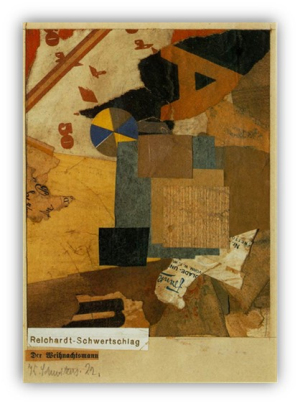

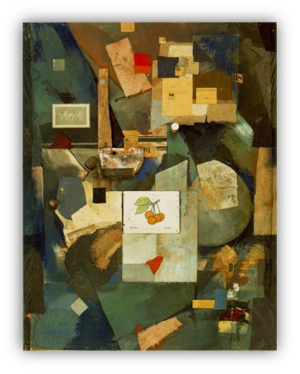

Kurt Schwitters hat mich tief beeindruckt. Es ist diese ganz besondere Mischung von beklemmendem Ernst, wenn er seine Erfahrungen von der Flucht vor den Nazis nach Norwegen als „entarteter“ Künstler beschreibt und ich dann zur nächsten Seite weiterblättere, um dort mit der geballten Wucht dadaistischen Unsinns überflutet zu werden. Beides rührt mich an. Je öfter ich lese, desto tiefer tauche ich ein. Als Musiker will ich die Texte nicht nur verstehen, sondern auch fühlen. Die Klanggewalt seiner »Ursonate« (1932) erinnert mich an die unbeholfenen aber selbstbewussten Mitteilungsversuche unseres zwölf Wochen alten Sohnes. Zu jedem Laut gehört ein Gesichtsausdruck. Die Spucke fliegt im hohen Bogen – bei Schwitters und dem Baby. Diese Texte lese ich mit dem ganzen Körper, wenn mein Vortrag Sport nicht völlig unähnlich voller freudiger Erregung bebt und meine Stimme am glatten Sandstein unserer Kircheninnenwand widerhallt oder in den schallschluckenden Tiefen meines Bücherregals verschwindet. Ähnlich verhält es sich mit den zahlreichen Bildgedichten des gelernten Werbegrafikers. Es würde einfach nicht ausreichen, sie nur zu lesen oder zu hören. Sie wollen gesehen, gehört, gefühlt und geradezu erlebt werden. Nun ist es vielleicht der Zufall desselben Lesers, der diese beiden Bücher miteinander ins Gespräch bringt. Auf den ersten Blick hat der Textband des Dadaisten mit dem aktuellen Gesangbuch nichts gemein. Auf den zweiten Blick entdecke ich die Gemeinsamkeiten dann doch: In der prickelnden Erotik der an die Angebetete gerichteten Verse in »An Anna Blume« (um 1919) finde ich ein Pendant zu der innigen pietistischen Schwärmerei Johann Schefflers (u.a. EG 401), dessen begehrliche Liebe freilich ganz dem Lamm Gottes gilt. Sicher trennt die Texte mehr, als in 262 Jahren europäischer Geschichte passierte. Der liebende Gestus einer Anbetung aber, die aus dem tiefsten Herzen gesprochen ist, wohnt beiden inne. Das Problem mit Scheffler ist, dass er schon so lange tot ist. Die bildreiche Welt des leidenden Bräutigams, die sich Singende sonntags kurzfristig aneignen müssen, ohne ihrer dabei wirklich habhaft werden zu können (oder zu wollen), führt trotz der noch so ergreifenden Musik nicht selten zu »Befremden und Ratlosigkeit über die Textgestalt und die Diktion im Einzelnen.«[1] Schwitters hingegen, der Intuition zum Maßstab seiner textlichen Kompositionen gemacht hat, bezieht sich nicht explizit auf Gott. Es scheint mir den Versuch wert zu sein, dieses mir so lieb gewordene Gedicht daher unter Zuhilfenahme meines ureigenen Werkzeugs für meine Zwecke zu deuten. Ich weiß nicht, was Schwitters oder Scheffler zu diesem Vorhaben gesagt hätten. Vielleicht ist das aber auch nicht so wichtig. 2. Auf Heinis Spuren

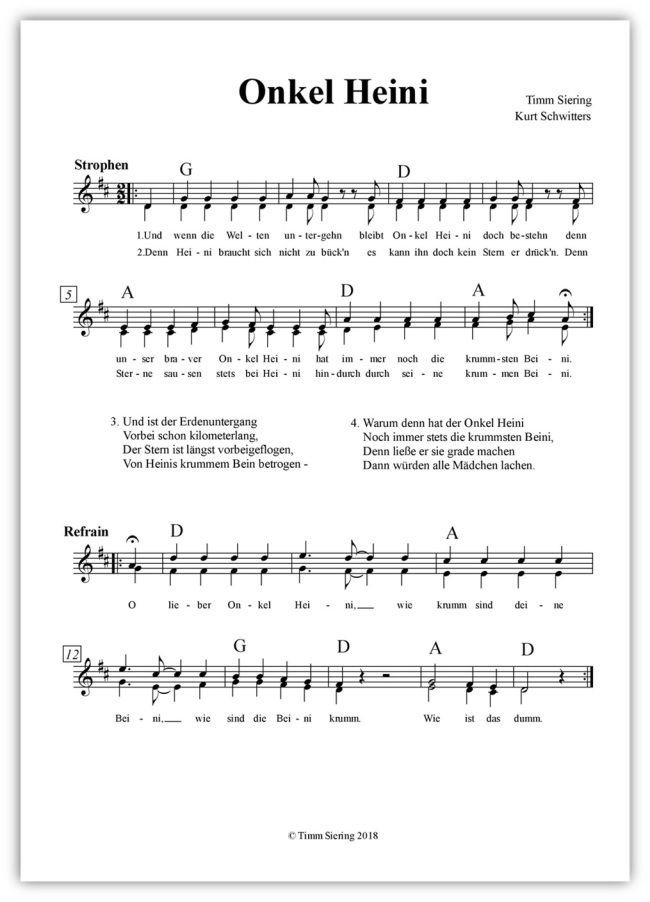

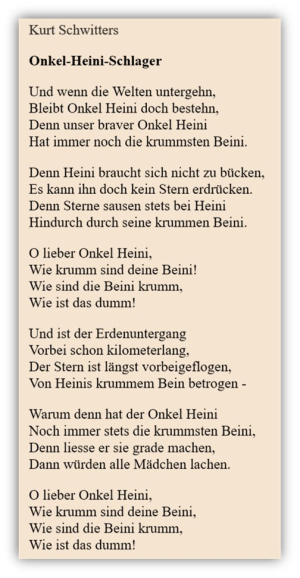

Grundlage der Untersuchung ist das 1927 (wahrscheinlich in Hannover) entstandene Gedicht »Onkel Heini-Schlager« von Kurt Schwitters. Alle vier Strophen und der Refrain bestehen aus je vier Versen. Der Refrain steht nach der zweiten und nach der vierten Strophe, die gleichsam die letzte ist. Die konsequent im Paarreim gefasste Struktur ist durchgehend auftaktig. Während die etwas längeren Strophen ausschließlich vierhebige Jamben aufweisen, ist der Refrain mit den im dreihebigen Jambus gesetzten Versen etwas kürzer. Insgesamt überwiegen weibliche Kadenzen. Lediglich die Schlüsse der zweiten beiden Refrainverse und der ersten beiden Verse der ersten Strophe sind stumpf. Onkel Heini ist eine offenkundig überzeitliche Gestalt: »Und wenn die Welten untergehn, bleibt Onkel Heini doch bestehn.« Dieser Heini, vielleicht ein eschatologisches Wesen, ist von hinten her zu denken. Wie es zu den Welten kam, die er überdauern wird und warum es mehrere davon gibt beziehungsweise wie viele es im Ganzen sind, bleibt diese eigentümliche Ätiologie schuldig. Der Untergang der Welten jedenfalls, beschrieben an dieser exponierten Stelle ganz zu Beginn, ist Dreh- und Angelpunkt des Narrativs. Im Anfang war das Wort vom Ende. Vielleicht ist dieser Heini »unser Ursprung, Herr des Raums« (EG 431,1), der nach einer wie auch immer im Einzelnen erfolgten Katastrophe allein übrigbleiben wird. Von den Sternen immerhin, deren gewaltige »Glut entfacht« (EG 431,1) ist, wird später noch die Rede sein. Untergegangene Welten, »Himmel und Erden, die […] das werden [müssen], was sie vor ihrer Erschaffung gewest« (EG 449,7) sind mehr noch als der nüchterne Befund eines Blickes in die Zukunft. Dass sie »brechen und fallen« (EG 449,7) müssen, gehört zu einem größeren Plan. Mehr über die Pläne des Onkels erfahren wir an dieser Stelle nicht. Die Begründung für seine Widerstandskraft und sein Bestehen ergeht in einer oberflächlich zunächst zutiefst trivialen Schilderung von Äußerlichkeiten: »Denn unser braver Onkel Heini hat immer noch die krummsten Beini.«

Der Rest des alten Vokativs »O, lieber Onkel Heini« leitet den Wechsel der Erzählperspektive ein. Wir springen in die zweite Person Singular und rufen den Heini an. Nachdem der Onkel Heini in den ersten beiden Strophen unmissverständlich als majestätisches Wesen ausgewiesen worden war, ist eine solche Anrede keineswegs überraschend. Auf der Suche nach Synonymen zur Bedeutungserschließung des Gesagten könnte hier ganz im Sinne der objektiven Hermeneutik, die methodisch zwar anklingt, freilich nicht aber in aller Formvollendung zur Anwendung kommt,[2] auch gesagt werden »O König aller Ehren« (EG 71,1), was sogar dem Versmaß entspräche. Die Anrufung bringt in ihrem Fortgang die Unfassbarkeit des Angerufenen zum Ausdruck: »wie krumm sind deine Beini, wie sind die Beini krumm«. Die Doppelung betont den Sachverhalt. Plötzlich, nach all der Hagiographie aber scheint die Stimmung zu kippen: »Wie ist das dumm!« – So schließt der Refrain. Auch das Versmaß fällt auf einmal aus der Reihe. Es ist ein Moment des Zweifels in dieser packenden und mitreißenden Erzählung. Habe ich mir den Onkel Heini etwa falsch vorgestellt? Ist er doch nicht der heroische Potentat, der mir in den ersten beiden Strophen vorgestellt wurde? Ich erinnere mich an die vermeintliche Schwäche Heinis, die Fehlstellung seiner Beine. Ich denke an meine Arbeit als Grundschullehrer. Kinder können grausam sein. In den ersten drei Versen sind sie noch lieb und freundlich. Kaum aber, dass die Alten wegschauen, ziehen sie »mit Schlägen, Hohn und großem Spott« (EG 84,1) über Angeredete her. Vielleicht kommt hier bloß ein besonders dualistischer anthropologischer Zug derjenigen zum Vorschein, deren Trachten von Jugend auf böse ist. Auch Onkel Heini, so scheint es, ist davor nicht gefeit. Die krummen Beine selbst, denen zwar seine Macht innewohnt, die ihn aber gleichsam in die Nähe der Menschen neigen, machen ihn angreifbar. So ist dieser Onkel Heini bei aller Majestät auch eine tragische, »in seim großen Herzeleid aufs schmählichst gehöhnet[e]« (EG 78,6) Gestalt.

Die vierte und letzte Strophe fragt vor diesem Hintergrund nun noch einmal, »was soll das bedeuten?« (EKKW-EG 539,1): »Warum denn hat der Onkel Heini noch immer stets die krummsten Beini«. So wie das Kind nach dem Passafest fragt, so frage ich nach dem Heilshandeln des Onkel Heini. Nach der Heilsgeschichte, die in der dritten Strophe erzählt wird, fragt also die vierte. Die erzählerische Ebene hat gewechselt. »Wißt ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir’s erzählen: wie wir einst den Stern gesehen mitten in der dunklen Nacht« (EG 52,1), geradewegs am Bein vorbei. Der Stern ist abgewendet durch die krummen Beine des magischen Onkels. Der Fortgang der Strophe aber ist erst einmal enttäuschend: Auf die Frage nach den krummen Beinen antwortet Schwitters nun »Denn ließe er sie grade machen, dann würden alle Mädchen lachen«. Zunächst zeigt sich hier, dass Heini nicht gezwungen ist, krumme Beine zu haben. Bereits weiter oben habe ich gezeigt, dass diese krummen Beine nichts weniger sind als die Brücke von der Immanenz zur Transzendenz dieses magischen Wesens. Krumme Beine sind hier also als ein Akt der Offenbarung zu verstehen, auf den das Wesen existentiell nicht angewiesen ist. Onkel Heini wäre auch ohne die Welt Onkel Heini. Aber Onkel Heini lässt sich die Beine nicht gerade machen. Wer weiß schließlich, ob ein plastisch-chirurgischer Eingriff an dieser Stelle nicht denselben Schaden angerichtet hätte wie der unfreiwillige Haarschnitt Simsons. Auch von Spott und Hohn war an anderer Stelle schon die Rede. Hier wird nun deutlich, wer genau mit den Dummen aus dem Refrain gemeint ist. »Wo seid ihr klugen Jungfrauen?« (EG 147,1) ist der vergebliche Ruf, denn »Spott und Hohn« (EG 396,6) geht hier, wie in der Kneipe, von denen aus, die die Lampe schon anhaben. So ruft die vierte Strophe schließlich zur Demut auf, bevor die Laudatio des Refrains noch einmal erklingt.

3. Heini praktisch-theologischAngesichts des höchst evangelischen Untersuchungswerkzeuges ist es nicht überraschend, dass der Onkel Heini hier schließlich als göttliches Wesen gedeutet wurde. Ob Kurt Schwitters selbst diese Intention beabsichtigt hatte, bleibt unbeantwortet. Ob die kanonischen Texte christlichen Singens aus ihrem Zusammenhang gerissen und neben ein zunächst einmal unchristliches und zudem phasenweise sogar recht albernes Gedicht gestellt werden dürfen, ist Geschmackssache. Immerhin wird der Kaiser Konstantin noch heute bewundert, obwohl sein Sol Invictus mit Sicherheit nicht vordergründlich mit dem christlichen Gott identifiziert werden musste. Worin nun der Mehrwert des hiesigen Unterfangens insbesondere in praktisch-theologischem Horizont liegt, will ich nachfolgend ergründen.

Meine intuitive Herangehensweise an den Onkel Heini hat mein Bildvokabular erweitert. Wenn ich Schwitters als Gast in meine Predigt einlade, um von dem magischen Onkel zu erzählen, bekomme ich eine ganz neue Idee und ein ganz neues, sehr haptisches Gefühl für theologische Themen wie zum Beispiel Trinität oder Soteriologie. Im Bemühen darum, die dadaistischen Absurditäten mit einem mir bestens bekannten Werkzeug zu deuten, wechselwirken diese Texte miteinander, sodass sich mir neue hermeneutische Möglichkeiten aufschließen, über das Evangelium zu sprechen. »Ich rede mit ihm [dem Hörer] über seine Erfahrungen und Anschauungen, seine Hoffnungen und Enttäuschungen, seine Erfolge und sein Versagen, seine Aufgaben und sein Schicksal«[8] gerade dadurch, dass ich mich selbst kraft meiner intuitiven Authentizität und eben nicht (nur) aus meinem exegetischen Versteck heraus als Gesprächspartner anbiete. Ob mein Gast Kurt Schwitters mir dabei eine Hilfe ist, wird sicher vom Einzelfall abhängig sein – gewisslich nicht jeden Sonntag und zu jeder Perikope. Wichtig ist dabei, dass ich Material mitbringe und Gäste einlade, die bei und in mir Resonanzen erzeugen. Einmal eingeschwungen auf die frohe Botschaft kann ich sie so gegenüber meinen Hörenden zum Klingen bringen und damit abermals Resonanzen erzeugen, ohne, dass diese dafür meine Intuition verstehen müssen. Wenn mir Onkel Heini hilft, zum Beispiel das Gleichnis der fünf törichten und der fünf klugen Jungfrauen in einem neuen Licht zu sehen, müssen die Hörenden meiner Predigt Schwitters nicht kennen. Selbst wenn sie ihn in der Predigt nicht kennenlernen oder womöglich ablehnen, macht das nichts. Zweck ist es, dass ich durch diesen Zugang exemplarisch vormache, wie eine biblische Perikope fruchtbar auch mit dem quergelesen werden kann, was gerade da ist. Oder, wie hier einmal erprobt, eben andersherum ein völlig unbiblischer Gegenstand vielfältige theologische Assoziationen zulässt, die ich nun ganz anders werde memorieren und bedenken können. Ein letzter Gedanke: Biblische Texte sind wirklich fremd. Viele, vor allem barocke geistliche Liedtexte sind wirklich befremdlich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dennoch schien mir, als ich als Kind eines Haushaltes Distanzierter mit dem Theologiestudium begann, die Brutalität und Abständigkeit so mancher Perikopen und Lieder nur gerade so nicht ekelhaft genug, das Studium wieder aufzugeben. Mit etwas Witz und Freude am doch eigentlich gut gemeinten Evangelium wäre mir der Start sicher leichter gefallen. Ich schlage daher vor, den Onkel Heini ins Gesangbuch aufzunehmen. Eine Fassung mit meiner Melodie hängt an und will ausprobiert werden. Ich schließe mich bei der Gelegenheit der, wie ich finde, geistreichen und praktikablen Phantasie Harald Schroeter-Wittkes für die Gestaltung des neuen Gesangbuches[9] an. So wie einen Choral, wird man wohl auch den Onkel Heini nicht bei einem einfachen Durchsingen verstehen können. Aber er ist – im Gegensatz zu allen geistlichen Dichtungen im Gesangbuch – wenigstens witzig.

Anmerkungen[1] Was Lucia Haselböck hier über die Musik Bachs schreibt, hat seine Gültigkeit auch für andere barocke Liedtexte. Lucia Haselböck,: Bach-Textlexikon. Ein Wörterbuch der religiösen Sprachbilder im Vokalwerk von Johann Sebastian Bach, Kassel 2004, 7. [2] Bei dem Verfahren geht es eigentlich um eine möglichst unvoreingenommene Sinndeutung kleinster logischer Zusammenhänge eines bei Interviews entstandenen Textes. Nicht selten werden in Forschungsgruppen Texte dergestalt analysiert, dass diese einzelnen Passagen, manchmal eben bloß kürzeste Sätze, durch vom Konsens aller als passend empfundene Synonyme ersetzt werden, um anhand derer den Sinn des Gesagten zu entschlüsseln. Ganz gezielt werden dabei Spekulationen über den noch zugedeckten Fortgang des Redegangs angestellt, um anhand so möglicherweise auftretender Irritationen Erkenntnis zu gewinnen. Vgl. Ulrich Oevermann/Tilman Allert/Elisabeth Konau/Jürgen Krambeck: Die Methodologie einer »objektiven Hermeneutik« und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in: Hans-Georg Soeffner, Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften, Stuttgart 1979, 352–433. [3] Vgl. z.B. Jörg Herrmann: Traditionelle Religionskultur und aktuelle Filmkultur, in: Harald Schroeter-Wittke, Popkultur und Religion. Best of…, Jena 2015, 89–98. [4] Vgl. z.B. Bernd Abesser: Wer erlöst die Welt? Religion und virtuelle Welten in PC-Spielen. Religion ist im Spiel, in: Harald Schroeter-Wittke, Popkultur und Religion. Best of…, Jena 2015, 79–88. [5] Vgl. z.B. Peter Bubmann: Religiöse Elemente in der Popmusik, in: Harald Schroeter-Wittke, Popkultur und Religion. Best of…, Jena 2015, 225–234. [6] Matthias Günther: Rock ‘n‘ Religion. Populäre Musik und biblische Texte im Religionsunterricht, Göttingen 2015, 6. [7] Heike Lindner: Musik für den Religionsunterricht. Praxis- und kompetenzorientierte Entfaltungen, Göttingen 2014, 179. [8] Ernst Lange: Zur Theorie und Praxis der Predigtarbeit, in Ders., Predigen als Beruf. Aufsätze, hg. von Rüdiger Schloz, Stuttgart/Berlin 1976, 52–67, 58. [9] Harald Schroeter-Wittke: Das neue Evangelische Gesangbuch – eine Phantasie, in: Liturgie und Kultur 11 (2019), 2, 90–93. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/126/s01.htm |

Notgedrungen verbringe ich dieser Tage einen großen Teil meiner Arbeitszeit am Schreibtisch. Meine Feldforschung im Bereich gottesdienstlichen Musizierens ist aufgrund der notwendigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch die Bibliotheken, in denen ich nun eigentlich mehrere Stunden in der Woche verbringen würde, sind geschlossen. Ich stehe also vor der Herausforderung, aus dem Wenigen, was da auf meinem noch nie so sauber gewesenen Schreibtisch liegt, etwas zu machen. Zum einen liegt da ein Gesangbuch. Es ist alt und abgegriffen, der rote Einband weist Falt-, Kratz- und Wasserspuren auf und die meisten Seiten werden längst mit Klebeband an ihrer Stelle gehalten. Manche Seiten fehlen ganz. Innen im Einband prangt der Stempel einer Kirchengemeinde, die ich nicht kenne. Wenn ich so nachdenke, will mir einfach nicht einfallen, wie ich an dieses Gesangbuch gekommen bin. Zwar kommt es immer wieder vor, dass im Eifer des Gefechtes auch mal ein fremdes Gesangbuch in der eigenen Tasche landet. Doch in dieser Gemeinde bin ich nie gewesen.

Notgedrungen verbringe ich dieser Tage einen großen Teil meiner Arbeitszeit am Schreibtisch. Meine Feldforschung im Bereich gottesdienstlichen Musizierens ist aufgrund der notwendigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch die Bibliotheken, in denen ich nun eigentlich mehrere Stunden in der Woche verbringen würde, sind geschlossen. Ich stehe also vor der Herausforderung, aus dem Wenigen, was da auf meinem noch nie so sauber gewesenen Schreibtisch liegt, etwas zu machen. Zum einen liegt da ein Gesangbuch. Es ist alt und abgegriffen, der rote Einband weist Falt-, Kratz- und Wasserspuren auf und die meisten Seiten werden längst mit Klebeband an ihrer Stelle gehalten. Manche Seiten fehlen ganz. Innen im Einband prangt der Stempel einer Kirchengemeinde, die ich nicht kenne. Wenn ich so nachdenke, will mir einfach nicht einfallen, wie ich an dieses Gesangbuch gekommen bin. Zwar kommt es immer wieder vor, dass im Eifer des Gefechtes auch mal ein fremdes Gesangbuch in der eigenen Tasche landet. Doch in dieser Gemeinde bin ich nie gewesen. Aus einer Laune heraus hatte ich vor einigen Jahren in einer meiner regelmäßigen Abendmusiken ein Gedicht von Kurt Schwitters vorgetragen. Der »Onkel Heini-Schlager« von 1927 ist seit dieser Zeit der mir gegenüber am häufigsten geäußerte Vortragswunsch. Zwischenzeitlich hatte ich den Heini auch in schlichter Weise vertont, sodass der Text getragen von dieser recht eingängigen Melodie zu so etwas wie einem Ohrwurm werden konnte. Auf diese Idee brachte mich letztlich mein alter Freund und Wegbegleiter Jürgen Umlauf, dem daher auch dieser Beitrag gewidmet sein soll. So ist also dies das zweite Buch auf meinem Schreibtisch: Der gelbe Reclam-Band »Eile ist des Witzes Weile«, eine Auswahl aus den Texten von Kurt Schwitters.

Aus einer Laune heraus hatte ich vor einigen Jahren in einer meiner regelmäßigen Abendmusiken ein Gedicht von Kurt Schwitters vorgetragen. Der »Onkel Heini-Schlager« von 1927 ist seit dieser Zeit der mir gegenüber am häufigsten geäußerte Vortragswunsch. Zwischenzeitlich hatte ich den Heini auch in schlichter Weise vertont, sodass der Text getragen von dieser recht eingängigen Melodie zu so etwas wie einem Ohrwurm werden konnte. Auf diese Idee brachte mich letztlich mein alter Freund und Wegbegleiter Jürgen Umlauf, dem daher auch dieser Beitrag gewidmet sein soll. So ist also dies das zweite Buch auf meinem Schreibtisch: Der gelbe Reclam-Band »Eile ist des Witzes Weile«, eine Auswahl aus den Texten von Kurt Schwitters. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Frage nach Onkel Heini. Wer, oder vielmehr: Welches Wesen verbirgt sich hinter dieser poetischen Fassade? Dieser Frage gehe ich auf den Grund, das Gesangbuch als mein Werkzeug im Anschlag.

Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Frage nach Onkel Heini. Wer, oder vielmehr: Welches Wesen verbirgt sich hinter dieser poetischen Fassade? Dieser Frage gehe ich auf den Grund, das Gesangbuch als mein Werkzeug im Anschlag. Das Grimm’sche Wörterbuch nennt als Synonyme für brav: tüchtig, tapfer, wacker, redlich. Der Onkel Heini ist demgemäß offenbar eine ganz und gar heroische Gestalt. Ähnlich, wie die von seinen Artgenossen belächelte rote Nase des Rentiers Rudolph der Legende nach die Rettung des Weihnachtsmannes herbeiführte, sind es ausgerechnet die krummen Beine Heinis, die sein heldenhaftes Potential beherbergen. Ein Zeichen der Schwäche, ja, geradezu etwas äußerlich Abstoßendes birgt hier die Macht, alles Geschöpfliche zu überdauern. Die Rotationsfehlstellung des Knies in der Sagittalebene des Protagonisten dieses Gedichts kommt dabei auch einer Mahnung gegen Eitelkeit gleich: »Heut ist der Mensch schön, jung und rank, sieh, morgen ist er schwach und krank« (EG 363,3). Gleichwohl aus einem völlig anderen Zusammenhang ist dieses Motiv einer schwächlichen Fassade mit dem Potential zur Rettung der Welt durchaus bekannt: »daß dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein« (EG 33,1). Ob die krummen Beine mit dem soteriologischen Potential dies tatsächlich entfalten, wird der weitere Verlauf der poetischen Narration erweisen. Dieser setzt die Erklärungen für die Ewigkeit Onkel Heinis in zweierlei Weise fort: »Denn Heini braucht sich nicht zu bücken, es kann ihn doch kein Stern erdrücken. Denn Sterne sausen stets bei Heini hindurch durch seine krummen Beini.« Hier nun wird der Stern als Element bedrohlicher kosmischer Gewalt gleich doppelt eingeführt. Dieser »Stern auf den ich schaue« (EG 407,1) ist im Gegensatz zu einschlägigen Stellen im EG negativ konnotiert. Andererseits wird auch dieser Stern zum Hinweisschild auf die Macht Heinis, ähnlich wie der »Stern über Bethlehem« (EKKW-EG 542, 1-4). Gerade die bereits identifizierte vermeintliche Schwäche des Onkels, die krummen Beine, wird wirkmächtig gegen kosmische Gewalt. Dass etwa meine X-Beine oder die jedes anderen Menschen solches nicht vermögen, zeigt der Superlativ. Das beste und krümmste Abbild reicht an das krümmste Urbild Heinis nicht heran. Heini bleibt unerreicht und nur seine krummen Beine bieten den Raum, einen Stern hindurch zu lassen. Ich stelle fest: Heini muss ein außergewöhnlich großes Wesen sein. Seine außerzeitliche Wirklichkeit und sein schieres Ausmaß sind nicht zu fassen. »Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen« (EG 81,8). Dennoch hat dieses scheinbar transzendente Wesen immanente Züge. Es ist gerade die Eigenheit seiner krummen Beine, die seine Nähe zum Erdboden bedingen. Der immanente Heini ist nicht zuletzt wegen der Neigung seiner Beine »da wo Menschen leben« (EKKW-EG 623). Zum Zeichen der Ehrerbietung verneigt sich alle Welt vor Heini. Wenn er Kraft seiner Kniefehlstellung zur Erde gereicht, »sich beugen müssen alle Knie, im Himmel und auf Erden hie« (EG 3,4).

Das Grimm’sche Wörterbuch nennt als Synonyme für brav: tüchtig, tapfer, wacker, redlich. Der Onkel Heini ist demgemäß offenbar eine ganz und gar heroische Gestalt. Ähnlich, wie die von seinen Artgenossen belächelte rote Nase des Rentiers Rudolph der Legende nach die Rettung des Weihnachtsmannes herbeiführte, sind es ausgerechnet die krummen Beine Heinis, die sein heldenhaftes Potential beherbergen. Ein Zeichen der Schwäche, ja, geradezu etwas äußerlich Abstoßendes birgt hier die Macht, alles Geschöpfliche zu überdauern. Die Rotationsfehlstellung des Knies in der Sagittalebene des Protagonisten dieses Gedichts kommt dabei auch einer Mahnung gegen Eitelkeit gleich: »Heut ist der Mensch schön, jung und rank, sieh, morgen ist er schwach und krank« (EG 363,3). Gleichwohl aus einem völlig anderen Zusammenhang ist dieses Motiv einer schwächlichen Fassade mit dem Potential zur Rettung der Welt durchaus bekannt: »daß dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein« (EG 33,1). Ob die krummen Beine mit dem soteriologischen Potential dies tatsächlich entfalten, wird der weitere Verlauf der poetischen Narration erweisen. Dieser setzt die Erklärungen für die Ewigkeit Onkel Heinis in zweierlei Weise fort: »Denn Heini braucht sich nicht zu bücken, es kann ihn doch kein Stern erdrücken. Denn Sterne sausen stets bei Heini hindurch durch seine krummen Beini.« Hier nun wird der Stern als Element bedrohlicher kosmischer Gewalt gleich doppelt eingeführt. Dieser »Stern auf den ich schaue« (EG 407,1) ist im Gegensatz zu einschlägigen Stellen im EG negativ konnotiert. Andererseits wird auch dieser Stern zum Hinweisschild auf die Macht Heinis, ähnlich wie der »Stern über Bethlehem« (EKKW-EG 542, 1-4). Gerade die bereits identifizierte vermeintliche Schwäche des Onkels, die krummen Beine, wird wirkmächtig gegen kosmische Gewalt. Dass etwa meine X-Beine oder die jedes anderen Menschen solches nicht vermögen, zeigt der Superlativ. Das beste und krümmste Abbild reicht an das krümmste Urbild Heinis nicht heran. Heini bleibt unerreicht und nur seine krummen Beine bieten den Raum, einen Stern hindurch zu lassen. Ich stelle fest: Heini muss ein außergewöhnlich großes Wesen sein. Seine außerzeitliche Wirklichkeit und sein schieres Ausmaß sind nicht zu fassen. »Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen« (EG 81,8). Dennoch hat dieses scheinbar transzendente Wesen immanente Züge. Es ist gerade die Eigenheit seiner krummen Beine, die seine Nähe zum Erdboden bedingen. Der immanente Heini ist nicht zuletzt wegen der Neigung seiner Beine »da wo Menschen leben« (EKKW-EG 623). Zum Zeichen der Ehrerbietung verneigt sich alle Welt vor Heini. Wenn er Kraft seiner Kniefehlstellung zur Erde gereicht, »sich beugen müssen alle Knie, im Himmel und auf Erden hie« (EG 3,4). In dieser ersten Hälfte des Gedichts wird uns Onkel Heini als übermenschlich mächtige, ewige, womöglich eschatologische Figur vorgestellt, deren geradezu magische Erscheinung den Spagat zwischen weltimmanenter Nähe und überweltlichen soteriologischen Handelns ins Werk setzt. Es folgt der Refrain und mit diesem steigt die Erwartung daran, ob und wie dieses soteriologische Potential in der offenbar ätiologischen Narration fortgesetzt wird.

In dieser ersten Hälfte des Gedichts wird uns Onkel Heini als übermenschlich mächtige, ewige, womöglich eschatologische Figur vorgestellt, deren geradezu magische Erscheinung den Spagat zwischen weltimmanenter Nähe und überweltlichen soteriologischen Handelns ins Werk setzt. Es folgt der Refrain und mit diesem steigt die Erwartung daran, ob und wie dieses soteriologische Potential in der offenbar ätiologischen Narration fortgesetzt wird. Nach diesem retardierenden Moment setzt sich die Handlung in der dritten Strophe fort: »Und ist der Erdenuntergang vorbei schon kilometerlang«. Der Weltuntergang ist abgewendet. Es ist ein Wortspiel: Der Untergang der Erde könnte für sich genommen so etwas wie das letzte Ende oder das Kommen der Gottesherrschaft bedeuten. Aber so kommt es nicht, denn seit dem Untergang ist nicht eine bestimmte Zeit, sondern eine bestimmte Strecke verstrichen. »Der Stern ist längst vorbeigeflogen, von Heinis krummem Bein betrogen«. An diesem Höhepunkt des Gedichtes werden die soteriologischen Versprechungen des Anfangs schließlich eingelöst. Hätten Onkel Heinis krumme Beine die kosmische Gefahr nicht abgewehrt, »so wär die Welt vergangen« (EG 99). »O Wunder ohne Maßen, wenn man’s betrachtet recht« (EG 82,2). Damit beweist Heini gegen jeden Zweifel: »Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht« (EG 302,3).

Nach diesem retardierenden Moment setzt sich die Handlung in der dritten Strophe fort: »Und ist der Erdenuntergang vorbei schon kilometerlang«. Der Weltuntergang ist abgewendet. Es ist ein Wortspiel: Der Untergang der Erde könnte für sich genommen so etwas wie das letzte Ende oder das Kommen der Gottesherrschaft bedeuten. Aber so kommt es nicht, denn seit dem Untergang ist nicht eine bestimmte Zeit, sondern eine bestimmte Strecke verstrichen. »Der Stern ist längst vorbeigeflogen, von Heinis krummem Bein betrogen«. An diesem Höhepunkt des Gedichtes werden die soteriologischen Versprechungen des Anfangs schließlich eingelöst. Hätten Onkel Heinis krumme Beine die kosmische Gefahr nicht abgewehrt, »so wär die Welt vergangen« (EG 99). »O Wunder ohne Maßen, wenn man’s betrachtet recht« (EG 82,2). Damit beweist Heini gegen jeden Zweifel: »Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht« (EG 302,3). Schon nach der ersten Hälfte konnte ich einige charakteristische Merkmale zusammenstellen, die in der Quelle hinsichtlich der zu untersuchenden Gestalt evident wurden. Die soteriologischen Tendenzen vom Anfang haben sich nunmehr bestätigt. Heini ist der Retter der Welt und zwar aus freien Stücken. Das ursprüngliche Merkmal seiner Schwäche erweist sich nicht nur als die eigentliche Rettung, sondern auch als Instrument der Nähe zur Welt. Die krummen Beine bringen die Binität zum Ausdruck, die nicht statisch ist, sondern ex tempore zwischen Immanenz und Transzendenz oszilliert: Onkel Heini ist ein Wesen, das hypostatisch in die Knie geht.

Schon nach der ersten Hälfte konnte ich einige charakteristische Merkmale zusammenstellen, die in der Quelle hinsichtlich der zu untersuchenden Gestalt evident wurden. Die soteriologischen Tendenzen vom Anfang haben sich nunmehr bestätigt. Heini ist der Retter der Welt und zwar aus freien Stücken. Das ursprüngliche Merkmal seiner Schwäche erweist sich nicht nur als die eigentliche Rettung, sondern auch als Instrument der Nähe zur Welt. Die krummen Beine bringen die Binität zum Ausdruck, die nicht statisch ist, sondern ex tempore zwischen Immanenz und Transzendenz oszilliert: Onkel Heini ist ein Wesen, das hypostatisch in die Knie geht. Der hier gewählte Zugang ist nicht in erster Linie methodisch, sondern vielmehr assoziativ orientiert. Ich erlaube dem Text, in mir zu resonieren und zeige diese Resonanz, indem ich ihm Textschnipsel zur Seite stelle, die bei mir intuitiv ein ähnliches Gefühl, eine ähnliche Resonanz erzeugt haben. Die Gesangbuchtexte fungieren dabei als eine Brille, als mein Werkzeug, durch das hindurch ich über das Gedicht räsoniere. Texterschließung findet hier also abwechselnd und ineinandergreifend im Modus des Resonierens und Räsonierens statt. Auf diesem Wege finde ich plötzlich Theologie an einer ganz unerwarteten Stelle, nämlich in dem Gedicht eines Dadaisten. Ich setze dabei voraus, dass die von Schwitters verwendeten Bilder anschlussfähig an eine christliche Sprache sind. Das wäre auch nicht neu, schließlich sind mehr oder weniger verborgene Motive in filmischer Narration

Der hier gewählte Zugang ist nicht in erster Linie methodisch, sondern vielmehr assoziativ orientiert. Ich erlaube dem Text, in mir zu resonieren und zeige diese Resonanz, indem ich ihm Textschnipsel zur Seite stelle, die bei mir intuitiv ein ähnliches Gefühl, eine ähnliche Resonanz erzeugt haben. Die Gesangbuchtexte fungieren dabei als eine Brille, als mein Werkzeug, durch das hindurch ich über das Gedicht räsoniere. Texterschließung findet hier also abwechselnd und ineinandergreifend im Modus des Resonierens und Räsonierens statt. Auf diesem Wege finde ich plötzlich Theologie an einer ganz unerwarteten Stelle, nämlich in dem Gedicht eines Dadaisten. Ich setze dabei voraus, dass die von Schwitters verwendeten Bilder anschlussfähig an eine christliche Sprache sind. Das wäre auch nicht neu, schließlich sind mehr oder weniger verborgene Motive in filmischer Narration Das Spiel mit der Assoziation scheint mir daher, wohlgemerkt am Anfang meiner theologischen Existenz stehend, ein wirksames Instrument zu sein, wahrhaftig publikumswirksam das Wort Gottes zu verkündigen.

Das Spiel mit der Assoziation scheint mir daher, wohlgemerkt am Anfang meiner theologischen Existenz stehend, ein wirksames Instrument zu sein, wahrhaftig publikumswirksam das Wort Gottes zu verkündigen.