Theologische Biographien

|

GottsucherjahreVon Hofgeismar über Rom nach HamburgJörg Herrmann

Das war biographisch gesehen nicht nur wegen des Chemielabors unwahrscheinlich, es war auch konfessionell nicht besonders naheliegend, denn ich war katholisch getauft und groß geworden: Mit einem Religionsunterricht, in dem wir katholischen Schülerinnen und Schüler von einem Kaplan über die Wunder Jesu, die Liebe Gottes und die Fürbitte Marias angesichts der Bedrohung durch Fegefeuer und Hölle unterrichtet wurden. Die weiteren Stationen Kommunion, Beichte und Firmung folgten. Das alles hatte mich wenig interessiert, aber hin und wieder doch geängstigt. Wie lange müsste ich eines Tages im Fegefeuer aushalten? Auf dem Gymnasium teilte ich das Schicksal des Diaspora-Katholiken in einer norddeutschen Kleinstadt mit meiner Mitschülerin Angelika. Von ihr erzählte man sich, dass in ihrem strengen Elternhaus die Strafmaßnahme des Auf-Erbsen-Kniens Anwendung fand. In der Oberstufe des Gymnasiums gab es für uns beide keinen katholischen Religionsunterricht mehr. So hatten wir dann immer eine Freistunde, wenn die anderen „Reli“ hatten. Auf die Dauer war es langweilig, sich in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof herumzutreiben, so dass wir überein kamen zu fragen, ob wir denn ausnahmsweise am evangelischen Unterricht teilnehmen dürften. Das wurde uns erlaubt und so saßen wir bald im evangelischen Religionsunterricht, der von einem Pfarrer erteilt wurde. Der freundliche Mann war nun ganz anders als der katholische Kaplan früherer Religionsstunden. Er öffnete Fenster in die Welt des Geistes, die zuvor nur im Deutschunterricht ein wenig aufgegangen waren. Wir lasen und besprachen Texte von Rudolf Otto, William James, Paul Tillich, Karl Marx usw. usf. War bisher die Physik mein bevorzugtes Schulfach gewesen, so entdeckte ich nun die Metaphysik. Es ergab sich der eine oder andere Smalltalk im Anschluss an den Unterricht. Übrigens ist mir dieser Tillich-Text unlängst wieder begegnet, in einem Aufsatz von Wilhelm Gräb, der später mein „Doktorvater“ werden sollte. Wilhelm Gräb hatte auf der Jahrestagung der Deutschen Paul-Tillich-Gesellschaft im Jahr 2018 einen Vortrag über „Der Mut zum Sein“ gehalten, den er später veröffentlicht hat und irgendwann auf das Portal Researchgate hochgeladen hat, das mich 2020, also zwei Jahre später (Geheimnis des Algorithmus?) durch eine Mail darauf aufmerksam machte. In dem Text betont Wilhelm Gräb die Radikalität der Tillichschen Überlegungen: denn der Glaube an den Gott über Gott ist ein „absoluter Glaube“, ein, wie Gräb schreibt, „Glaube ohne jede Absicherung, auch ohne jene Absicherung durch einen existierenden Gott“. Braucht jemand, der mit 17 Jahren schon beim Gott über Gott angekommen ist, noch ein Theologiestudium? Nach der Schule kam zunächst der Zivildienst. Mir war nach einer Denkpause mit praktischer Alltagsarbeit. Ich bekam einen Platz in der Chirurgischen und Orthopädischen Klinik Dr. Lubinus in Kiel. Gelegentlich trampte ich auf dem Weg von der Kieler Klinik nach Heikendorf, einem Kieler Vorort, in dem meine Eltern ein Haus gebaut hatten. Inzwischen hatte ich auch schon etwas mehr theologische Literatur gelesen, darunter Schriften von Joachim Scharfenberg, der sich als einer der ersten Theologen mit der Freudschen Psychoanalyse auseinandergesetzt hatte und auch selbst Psychoanalytiker geworden war. Bei Scharfenberg hatte ich auch gesehen, dass Psychoanalyse und Theologie nicht unvereinbar sind. Mein Vater war da anderer Meinung. Er hielt die Theologie für ein Thema „für’s Museum“ und hatte mir Freuds religionskritische Schrift „Die Zukunft einer Illusion“ zur Lektüre empfohlen. Freuds Argumente konnten mich jedoch nicht überzeugen und Scharfenbergs Beispiel bestärkte mich darin, mich durch Freuds Religionskritik nicht von meinem Gottsucherpfad abbringen zu lassen. Der Zufall wollte es nun, dass Joachim Scharfenberg ebenfalls in Heikendorf wohnte. Meine Geschwister waren mit seinen Kindern bekannt und ich hatte einmal aus Neugierde eine Vorlesung von ihm besucht. Ich hatte ihn also schon einmal gesehen. Eines Tages stand ich wieder an der Straße nach Heikendorf, als ein dunkelbrauner Mercedes-Diesel hielt. Ich stieg ein. Hinter dem Steuer: Joachim Scharfenberg. Die Gelegenheit, dachte ich, für eine exklusive Studienberatung. Ich legte ihm mein Schwanken zwischen der Theologie und der natur- beziehungsweise ingenieurwissenschaftlichen Alternative vor. Die Erläuterung meiner Problemlage einschließlich des Berichtes über den väterlichen Wunsch, ich möge Elektroingenieur werden, quittierte Scharfenberg mit einem lakonischen: „hat ja beides mit Erleuchtung zu tun“. Viel mehr kam dann nicht, er war nicht besonders gesprächig, was Psychoanalytiker, diese Profis des schwebenden Schweigens, wohl in manchen Situationen auszeichnet. Als ich ausstieg, war ich enttäuscht und einmal mehr ganz zurückgeworfen auf mich selbst.

Der entscheidende Impuls Richtung Theologiestudium ergab sich dann aus einem Besuch der Jahrestagung der Deutschen Paul-Tillich-Gesellschaft im Frühjahr 1979 in der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Ich hatte noch weiter Kontakt zu meinem Religionslehrer gehalten und er bot an, mich nach Hofgeismar mitzunehmen. Das Thema der Tagung habe ich vergessen. Aber an Vieles kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Unter anderem an das Gebäudeensemble mit Schlösschen und die großzügige Parkanlage, an zwei Frauen und zwei Vorträge, allerdings mehr an die Performance der Vorträge als an die Inhalte, ich habe sicher auch nicht alles verstanden, aber immerhin so viel, dass ich gebannt zuhörte. Den einen Vortrag hielt ein Promovend, den anderen ein Professor für systematische Theologie aus Marburg an der Lahn namens Carl-Heinz Ratschow. So eine Art Vortrag hatte ich bisher noch nie gehört. Mit Bedacht und einer gewissen Würde wurde hier ein wohlüberlegter Gedankenweg ohne Eile abgeschritten, ein Weg bis auf Gipfel höchster Abstraktion, auf dem jeder Schritt auf dem vorherigen aufbaute und jedes Wort zählte, wie ein Puzzleteil, ohne dass das Bild unvollständig bliebe. Mein Religionslehrer klärte mich darüber auf, dass es sich bei Ratschow um den vielleicht kompetentesten Tillich-Kenner in Deutschland handele. Das hatte schon alles eine gewisse Klasse. Dazu kamen die Begegnungen mit Jutta und Irmgard. Irmgard kam wie Ratschow aus Marburg und lud mich ein, sie dort zu besuchen. Die Tagung war also in jeder Hinsicht ein eindrucksvolles Gesamterlebnis mit intellektuellen, ästhetischen und erotischen Dimensionen.

Natürlich wollte ich auch gleich bei Karl-Heinz Ratschow studieren und besuchte sein Oberseminar über Kierkegaards Schrift „Die Krankheit zum Tode“. Dort begegnete ich Rüdiger Sachau, der ebenfalls erst ganz am Anfang seines Theologiestudiums stand. Wir trafen uns, Rüdiger kochte Tee und wir bereiteten uns gemeinsam auf die Seminarsitzungen vor. Das war auch gut und gab Sicherheit, denn Ratschow hatte angedroht, zu Beginn jeder Sitzung eine/n Teilnehmer_in um die Wiederholung der zentralen Inhalte der vorangehenden Sitzung bitten zu wollen. Und so kam es, dass ich gleich in der zweiten Sitzung aufgerufen wurde. Wollte Ratschow dem Erstsemester auf den Zahn fühlen? Mich aus dem Oberseminar vertreiben? Aber ich war vorbereitet und konnte zur Zufriedenheit des Professors über Kierkegaard, die Verzweiflung und das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, Auskunft geben. In den ersten Semesterferien gab es dann noch einmal eine schwierige Situation. Ich erhielt, wider Erwarten, eine Zulassung zum Studium der Medizin und zwar in Marburg. Ich hatte auch mit dieser Möglichkeit des Medizinstudiums geliebäugelt und mich nach dem Zivildienst zeitgleich für Medizin und Theologie beworben, halb aus echtem Interesse und halb um gegenüber meinen Eltern sagen zu können: ich habe es wenigstens versucht! Nun machten meine Eltern Druck, es mir wenigstens anzugucken. Dieser Druck traf auf eine gewisse Resonanz bei mir selbst, so dass ich ihm am Ende nicht standhalten konnte, der Theologie kurzfristig adé sagte und mich für Medizin einschrieb. Das Studium begann mit einer zweiwöchigen Orientierungseinheit, in der ich mir schon ziemlich verloren vorkam. Ich merkte dann schnell, dass ich mich weder auf das Milieu noch auf die Aussicht einer jahrelangen Fortsetzung des schulischen Lernens einlassen wollte. Ich hatte von der Freiheit des Theologiestudiums gekostet, von der Möglichkeit, mich im Rahmen eines Studiums mit eigenen Lebensfragen auseinandersetzen und dabei zugleich den großen Sinnfragen nachgehen zu können. Und ich hatte das Gefühl, dass das jetzt unbedingt dran sei und ich eine große Chance verpassen würde, wenn ich nicht zur Theologie zurückkehren würde.

So entschied ich mich nach gut zwei Wochen als Medizinstudent ein zweites Mal für die Theologie und war froh, das Gebäude der Alten Universität am Lahntor wieder betreten zu können, auch wenn meine Eltern ein zweites Mal enttäuscht waren und ich jetzt erst Griechisch lernen musste und dann Hebräisch. Damals, in den ersten Semestern, dachte ich übrigens über Berufsperspektiven noch kaum nach. Ich hatte keinen spezifischen Berufswunsch. Ich war Gottsucher. Otto Kaiser, der mich nach dem Hebräisch-Kurs einmal in sein Büro einlud und mich fragte, was ich denn dereinst einmal werden wolle, konnte ich keine befriedigende Antwort geben. Er bot mir einen Sherry an und riet mir: Werden Sie doch Professor, da können Sie machen, was Sie wollen. Mir war allerdings auch damals schon klar, dass der naheliegendste Weg der in den kirchlichen Dienst sein würde. Darum suchte ich in den Semesterferien das Kieler Landeskirchenamt (meine Eltern wohnten ja in Heikendorf bei Kiel) auf, um mich über die Möglichkeiten des Eintritts in den kirchlichen Dienst wenigstens zu informieren. Ich war ja schließlich noch römisch-katholisch. Der Personaldezernent gab mir zu verstehen: Los von Rom und rüber ins Luther-Lager, das ginge nicht so einfach. Da müsste ich zunächst ein mindestens sechswöchiges Gemeindepraktikum absolvieren, um überhaupt einmal die Realität der Gemeindearbeit eines evangelischen Pastors der Nordelbischen Kirche kennenzulernen. Und so ein Praktikum habe ich mir dann auch gleich verschafft, in unmittelbarer Nähe des elterlichen Hauses in unserer evangelischen Ortsgemeinde, zu der ich selbst noch nicht gehörte. Es war Sommer und ich war im Wesentlichen Hospitant, begleitete den Pastor durch seinen Alltag. Er war ein freundlicher Mensch, aber kein besonders leidenschaftlicher Theologe, auch spielte theologische Nachdenklichkeit in der Gemeindepraxis offenbar kaum eine Rolle, so dass diese Erfahrung mir das Pfarramt nicht gerade als besonders erstrebenswert erscheinen ließ. Am Ende hatten wir ein Gespräch und ich erklärte ihm, warum ich nun innerlich Protestant geworden sei, vor allem wegen der Rechtfertigung aus Glauben allein. Das gefiel ihm, so habe ihm das noch niemand erklärt (was mich wunderte, denn war die Rechtfertigungslehre nicht das zentrale Lehrstück der reformatorischen Theologie?), und er versprach, meine Konversion aktenkundig zu machen, ich dürfe mich nun als evangelisch-lutherischer Christ fühlen und auch die Eintragung in die Anwärterliste für ein Vikariat in der Nordelbischen Kirche anstreben. Meine Wohnsituation hatte sich übrigens schon vor dem Hebräisch-Kurs verändert, Lambert und ich waren mit meinem Schulfreund Gerhard Bothe, seiner Freundin Susanne und deren Freundin Friederike in ein Fachwerkhaus im etwa zehn Kilometer von Marburg entfernten Heskem gezogen. Gerhard hatte ich zu Schulzeiten mit meinem Gottsucher-Virus infiziert und er seinerseits hatte ihn wohl an die beiden Frauen weitergegeben. Dort in Heskem wollten wir nun das gemeinsame Leben als Theolog_innen-WG erkunden, für 600 Mark Miete im Monat, 120 pro Nase, mit Ölöfen, die ständig ausfielen, und einer komplizierten Pendellogistik zwischen Heskem und Marburg. Die Idee einer Art spirituellen Wohngemeinschaft, die über das Zusammenwohnen hinaus noch höhere Ziele verbindet, scheiterte schnell am grauen Alltag des Haushalts und der Beziehungskomplikationen. Ich für meinen Teil lernte bald die benachbarte Student_innen-WG kennen. Mit Stefan Reinecke reparierte ich ein altes Fahrrad (er drehte sich Zigaretten und ich schraubte, so meine Erinnerung), das wir verkauften. Doch schon zwei Tage später machte die Käuferin ihr Widerrufsrecht geltend, denn der Gepäckträger sei gleich nach dem ersten Transport eines angeblich leichten Buches abgebrochen. Durch Stefan lernte ich Liliane kennen und durch Liliane Barbara. Barbara studierte Germanistik, Philosophie und Ethnologie. Ich schrieb mich auch noch in Germanistik ein, ein Abschluss in Literaturwissenschaft, so mein Gedanke, könnte mir vielleicht später helfen, unabhängiger von der Kirche als potenziellem Arbeitgeber zu werden. Durch Barbara lernte ich Gert Mattenklott kennen, Professor für Literaturwissenschaft, dessen legendäre Romanvorlesung wir gemeinsam besuchten, eine Art Hochamt des geisteswissenschaftlichen Lehrangebotes in Marburg. Im Rückblick war Mattenklott der akademische Lehrer, der mich am meisten beeindruckt hat: seine an Walter Benjamin geschulte Art zu denken und zu schreiben, spielerisch, experimentierend, grenzüberschreitend, poetisch, stilsicher. Ich habe auch später immer wieder Texte von ihm gern und mit Gewinn gelesen, Jahre später auch eine Rundfunksendung über sein Forschungsprojekt zu deutsch-jüdischen Kulturbeziehungen in der Weimarer Zeit gemacht. 1994 folge er einem Ruf aus Berlin und ging an die Freie Universität. In Berlin habe ich ihn später noch einmal wiedergetroffen. Er starb 2009 im Alter von 67 Jahren an Krebs. In einem Nachruf im Berliner Tagesspiegel schrieb sein FU-Kollege Peter-André Alt: „Den Zwängen der Weltanschauungen und dem Druck der Konventionen hat er sich mit der leichtfüßigen Eleganz des Flaneurs entzogen. Er war ein kongenialer Leser, ein exzellenter Stilist, ein brillanter akademischer Lehrer, dessen juveniler Charme alle bezauberte, die das Glück hatten, ihn zu kennen.“ Ich hatte das Glück.

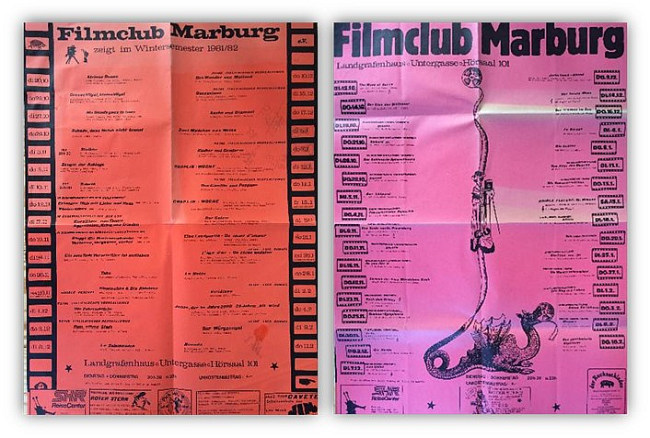

Eine zunehmend wichtige Aktivität in dieser Zeit war meine Mitarbeit im Studentischen Filmclub Marburg e.V., über Bekanntschaften war ich mit der Gruppe von Studierenden verschiedener Fächer in Kontakt gekommen. Wir zeigten zwei Mal in der Woche jeweils in der Abend- und Spätvorstellung Spielfilme im alten Audimax im Landgrafenhaus in unmittelbarer Nähe der Alten Universität. Ich machte einen Vorführschein, um die 16- und 35-Millimeter-Projektionsmaschinen bedienen zu können. Wichtig war uns das Reihenkonzept – russisches Kino, Neorealismus, Western. Wir wollten Filmkultur vermitteln, Zusammenhänge und Entwicklungen aufzeigen und natürlich das Kino, den Film als Ausdruck und Spiegel gesellschaftlicher Prozesse verstehen. Besonders spannend waren die Programmdiskussionen. Da ging es gelegentlich hoch her, das waren sehr ernsthafte Diskussionen über politische und ästhetische Fragen. Das Politische war überall präsent, der Geist von 68 war in Marburg noch deutlich zu spüren, auf dem Weg zur Mensa bekam man jede Menge Flugblätter in die Hand gedrückt – allerhand linke Gruppen namens MSB, SHB, MG oder KBW predigten ihre Version der politischen Wahrheit. Diese Dauerdiskussion war so eine Art Marburger Grundrauschen. Ich hatte auch bald einige der blauen Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe im Regal, erworben in der Buchhandlung „Roter Stern“ und herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED.

Inzwischen hatte ich alle Sprachprüfungen hinter mir und ein homiletisches Seminar war fällig, das in dem Semester der praktische Theologe und Direktor des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart Horst Schwebel anbot. In diesem Seminar lernte ich Andreas Mertin kennen. Wir schrieben eine gemeinsame homiletische Seminararbeit, die zwei Predigten zu unterschiedlichen Themen bzw. Bibelworten enthielt. Ich hatte eine politische Predigt zum Gebot der Feindesliebe geschrieben, die dann auch gehalten werden musste. Mein Heikendorfer Ortspfarrer war bereit, mir seine Kanzel in einem Sonntagsgottesdienst zu überlassen. Schon als ich dort oben stand und meine Predigt vortrug, konnte ich beobachten, wie sich die Minen einiger Zuhörerinnen und Zuhörer verfinsterten. Nach dem Gottesdienst wurde ich am Ausgang der Kirche sogar von einigen Gottesdienstbesuchern beschimpft, das sei keine Predigt gewesen, sondern Wahlpropaganda für die Grünen. Man muss wissen: es war Wahlsonntag in Schleswig-Holstein und ich hatte mit dem Gebot der Feindesliebe gegen die Nato-Nachrüstung argumentiert. Meine erste Predigt hatte dann noch weitere Konsequenzen, ich wurde vor den Kirchenvorstand zitiert, man wollte mir noch einmal die Meinung sagen und vor allem: nie wieder in unserer Kirche! Später stellte sich übrigens heraus, dass mein Heikendorfer Praktikumspfarrer, er war mit dem ganzen Wirbel recht gelassen umgegangen, versäumt hatte, meine Konversion auch als Verwaltungsakt zu vollziehen, so dass ich im Grunde als konfessionsloser Theologe in seiner Kirche aufgetreten war.

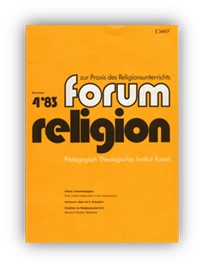

Das Heft von forum religion (4/1983) mit unserem gemeinsamen Artikel erreichte mich per Post in Rom. Durch meinen Schulfreund Gerhard hatte ich von der Möglichkeit erfahren, ein Studienjahr an einer kleinen evangelischen Hochschule in Rom zu verbringen. Das interessierte mich. Italienisch war schließlich die Geheimsprache meiner Kindheit gewesen. Wenn ich die auf mich bezogenen pädagogischen Ratschläge meiner Großmutter gegenüber meiner Mutter nicht verstehen sollte, sprach sie Italienisch, ihre Mutter war Italienerin gewesen, sie war zweisprachig groß geworden. Meine Mutter hatte von dieser italienischen Familienvergangenheit noch so viel mitbekommen, dass sie meine Großmutter verstehen konnte.

In Italien begann ich, durch unseren gemeinsamen Publikationserfolg ermutigt, deutschen Zeitschriften Artikel über Italienthemen anzubieten. Das funktionierte. Zu den Highlights gehörte ein langes Interview mit dem Regisseur Gianni Amelio. Peter Christian Hall, damals Chefredakteur des medienkritischen Magazins medium (darin hatte ich im Übrigen meinen allerersten Artikel über studentische Filmarbeit veröffentlicht), hatte einen Text über den Einfluss des italienischen Privatfernsehens (das gab es in Italien schon) auf das Kino erbeten. Ich fuhr zur Filmhochschule in Rom und sprach den Erstbesten an, der mir im Foyer über den Weg lief. Es war Amelio, er lud mich für den nächsten Tag zu sich nach Hause in seine Wohnung in Trastevere ein, wo ich ihn einen Nachmittag lang interviewte. Meine kleinen publizistischen Erfolge ermutigten meine damalige Marburger Freundin Barbara, Ähnliches zu versuchen. Ergebnis einer abenteuerlichen Recherche war unter anderem ein großer Artikel in der Frankfurter Rundschau über eine politische Initiative italienischer Prostituierter in Pordenone bei Venedig. Er erschien in der Zeitung, bei der sie viele Jahre später Chefredakteurin werden sollte. Mit einem Umweg über ein Rundfunkpraktikum beim Sender Freies Berlin kehrte ich zurück nach Marburg und es ging ans Examen. Auf die mündlichen Prüfungen bereitete ich mich gemeinsam mit Andreas Lipsch vor. Meine Examensarbeit schrieb ich im Fach Systematische Theologie bei Wilfried Härle. Mein eigentlicher Ratgeber bei diesem Projekt war aber Christoph Schwöbel, damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich hatte ihn in einem Seminar über Prozesstheologie kennengelernt. Mein Thema lautete: Das Problem der natürlichen Theologie bei Paul Tillich. So vertiefte ich mich noch einmal gründlich in die Schriften des Autors, der mich so für die evangelische Theologie begeistert hatte. Durch diese Arbeit habe ich Wesentliches, auch Theologiegeschichtliches zum ersten Mal wirklich begriffen, zum Beispiel die Bedeutung Kants und seiner Destruktion der Gottesbeweise, den Beitrag Schleiermachers und seines Religionsbegriffes. Die Arbeit gelang gut und Wilfried Härle legte mir eine Promotion nahe. Doch ich wollte nun endgültig weg aus Marburg, aus dieser Kleinstadt im Kessel, in dem die Luft für ein Ostseekind wie mich zu oft so drückend stillstand. Es folgte das Erste Theologische Examen in Kiel und das Vikariat in der Melanchthon-Gemeinde in Hamburg-Altona. Vieles war mir als Ex-Katholik fremd. Aber ich hatte eine gute Wahl getroffen. Mein Vikarsanleiter Andreas Zühlke konnte predigen. Das können ja nicht viele. Und meine Befürchtungen, in ein enges Rollenkorsett zu kommen, unter der Knute sozialer Kontrolle zu verkümmern und mich nur noch rechtgläubig äußern zu müssen, bewahrheiteten sich nicht. Ich stellte vielmehr fest, dass die Evangelische Kirche in der Tat eine Kirche der Freiheit sein kann, in der sich z.B. auch ein Gemeindepastor die Freiheit nimmt, seinen Bischof nach dem Ordinationsgottesdienst seines Vikars im Michel hart zu kritisieren („Die über lange Strecken inhaltslos währende Dauer war eine Zumutung“). Es folgte das Zweite Theologische Examen in Kiel und eine erste Stelle in der Auferstehungskirche in Barmbek. Ein Jahr Vertretung. Ich wollte erst einmal sehen, ob die Gemeindearbeit etwas für mich ist. Als ich dann nach einem Jahr Barmbek für länger in eine Gemeinde wollte, hatte der Personaldezernent andere Pläne. Wegen meiner Medienerfahrungen legte man mir eine Projektstelle in der Öffentlichkeitsarbeit nahe. So kam ich 1990 in das Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordelbischen Kirche, das damals in einer Villa in der noblen Harvestehuder Feldbrunnenstraße residierte, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Peter Schmidt-Studios, wo mein Bruder als Designer arbeitete und für Jil Sander und Laura Biagiotti Parfumflakons entwarf. In der Feldbrunnenstraße traf ich auf Hinrich C.G. Westphal, damals Mitarbeiter, später Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Er war und ist ein Meister der kurzen Form. Bei ihm lernte ich, noch sorgfältiger und genauer mit geschriebener Sprache umzugehen.

Später erdachte ich mit Hinrich Westphal und Kolleg*innen zusammen auf seine Initiative und Grundidee hin einen alternativen Adventskalender. Ich hatte gerade ein Italien-Buch von Conrad Lay aus der Rowohlt-Reihe „anders reisen“ gelesen und schlug vor, den Kalender „Der Andere Advent“ zu nennen. Auflage 1995: 4000 Stück. Die Auflage stieg und das Kirchenamt forderte überschüssige Einnahmen ein. Das war unbefriedigend, denn mit dem Geld hätte man Neues finanzieren können. Vor diesem Hintergrund gründeten wir 1997 den Verein „Andere Zeiten – publizistische Initiativen zum Kirchenjahr“. Der Kalender hat heute eine Auflage von über 700 000 Stück (2020), der Verein beschäftigt in zwei Häusern in Hamburg-Ottensen gut 20 Mitarbeitende und bietet neben dem Kalender auch Bücher, Zeitschriften und Veranstaltungen an. Seine Mission: die Arbeit an einer zeitgenössischen Sprache für religiöse Erfahrung. Es war die richtige Entscheidung, mit dem Projekt aus der verfassten Kirche herauszugehen, es hätte sich innerhalb der kirchlichen Strukturen nicht so entwickeln können.

Und natürlich die kritischen Lektüren der Freunde, vor allem von Johann Hinrich Claussen und Andreas Mertin. Schließlich kam das Rigorosum in Bochum, auch ein denkwürdiges Ereignis, schon allein die hässliche Architektur der Universitätsgebäude machte keine gute Laune. Doch es lief zunächst gut. Bis der Systematiker meinte, in der Prüfung im Fach Systematische Theologie dem nun schon etwas älteren Promovierenden, dessen Griechisch-Kurse lange zurücklagen, seine Grenzen aufzeigen zu müssen, und mich bat, ich möge die Römerbriefstelle, auf die ich mich bei meinen Ausführungen über Vernunft und Offenbarung bezogen hatte, doch einmal in ihrem Kontext vorlesen und übersetzen. Aber vielleicht war er es aus der Schweiz, wo er früher gelehrt hatte, nicht anders gewohnt.

Hatte ich Filme in der Dissertation werkhermeneutisch auf Religion hin untersucht, so konnte ich in Berlin ein Forschungsprojekt betreuen, das die Rezipientenperspektive mit Methoden der qualitativen Medienrezeptionsforschung zu erhellen suchte, mit anderen Worten: was fangen die Zuschauer_innen mit den religiösen Motiven und den implizit religiösen Sinnstrukturen an, die Filme transportieren? Was wir herausfanden, ist in diversen Publikationen (u. a. in einem Heft von Ästhetik und Kommunikation, das ich mit Jörg Metelmann zusammenstellte) und nicht zuletzt in meiner Habilitationsschrift (Medienerfahrung und Religion) nachzulesen. Berlin von 2000 bis 2006. Das war auch ein intellektuelles Abenteuer im Nach-Wende-Jahrzehnt, Wohnung auf dem Prenzlauer Berg. Lektüre von Georg Simmel, Seminare, Tagungen, Gespräche und Sozietäten. Hier wären viele Namen zu nennen, von Wissenschaftlern, die mich inspirierten und beindruckten wie Dieter Henrich und Andreas Reckwitz, von Kolleginnen und Kollegen, die mich gefördert haben wie Wilhelm Gräb und mit denen mich die gemeinsame Arbeit an Projekten verband wie Jörg Metelmann, Kristin Merle, Ellen Blumenstein und Birgit Weyel.

Frisch habilitiert kehrte ich in die Dienste meiner Kirche zurück und erhielt zunächst eine Projektstelle im damaligen Kirchenkreis Altona. Schließlich entschied die Synode der Nordelbischen Kirche im Februar 2007, dass es wieder eine Evangelische Akademie geben sollte, kleiner und ohne Haus, aber immerhin. Der Neubeginn wurde notwendig, nachdem die „Evangelische Akademie Nordelbien“ mit Tagungsstätten in Bad Segeberg und Hamburg 2003 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden war. Ich bewarb mich und hatte Glück. Im Herbst 2007 begann der Neustart. Das war toll, weil es möglich war, erneut ein weißes Blatt Papier zu beschreiben. Zugleich gilt, was Gert Mattenklott so ausdrückt:

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/129/jh37.htm |

Wie kommt ein Junge, der als 13-jähriger mit Begeisterung chemische Experimente im Keller des Mietshauses durchführte, der Fossilien sammelte und Radios zusammenlötete, Enkel eines „verdienten Erfinders des Volkes“ – so hieß es auf einer Urkunde meines Großvaters in Dresden, der in der DDR Chemiker war - , wie kommt so ein kleiner Alchemist, für dessen Eltern längst klar war, dass er einmal den Vorbildern seines Vaters (Bauingenieur) und Großvaters (wie gesagt: Chemiker) folgen würde, um selbst auch Ingenieur oder Naturforscher zu werden, schließlich dazu, evangelische Theologie studieren zu wollen?

Wie kommt ein Junge, der als 13-jähriger mit Begeisterung chemische Experimente im Keller des Mietshauses durchführte, der Fossilien sammelte und Radios zusammenlötete, Enkel eines „verdienten Erfinders des Volkes“ – so hieß es auf einer Urkunde meines Großvaters in Dresden, der in der DDR Chemiker war - , wie kommt so ein kleiner Alchemist, für dessen Eltern längst klar war, dass er einmal den Vorbildern seines Vaters (Bauingenieur) und Großvaters (wie gesagt: Chemiker) folgen würde, um selbst auch Ingenieur oder Naturforscher zu werden, schließlich dazu, evangelische Theologie studieren zu wollen? Der Pfarrer lud mich zum Kaffee ein, berichtete von seiner nicht enden wollenden Dissertation über Paul Tillich, lieh mir Bücher aus. Ich las Tillichs religiöse Reden, deren Titel allein schon ein großes Versprechen von Erleuchtung und Erkenntnis enthielten: „In der Tiefe ist Wahrheit“, „Das Ewige im Jetzt“, „Das neue Sein“. Wer möchte nicht mehr über die Geheimnisse wissen, auf die mit diesen pathetischen Überschriften ganz unbescheiden angespielt war? Hinzu kamen adoleszente Depressionen und ein großes Sinnorientierungsbedürfnis. Besonders beeindruckt hat mich damals Paul Tillichs vielleicht populärste Schrift „Der Mut zum Sein“. Diesen Mut konnte ich gebrauchen. Und ich hatte trotz aller Abstraktion das Gefühl, dass Tillich genau meine Probleme verhandelt, die Frage zum Beispiel, woher den Mut nehmen, „sich zu bejahen als bejaht“? Und ich erinnere mich auch noch genau an den letzten Satz, ich habe ihn gerade noch einmal nachgeschlagen und in der Tat zutreffend in Erinnerung: „Der Mut zum Sein gründet in dem Gott, der erscheint, wenn Gott in der Angst des Zweifels untergegangen ist.“ Da geht es um den Gott über Gott, also um den Gott jenseits aller Gottesbilder, jenseits der Gesangbücher und des 23. Psalms, aber auch jenseits der Marienbildchen, des Fegefeuers und der Rosenkränze meiner katholischen Kindheit.

Der Pfarrer lud mich zum Kaffee ein, berichtete von seiner nicht enden wollenden Dissertation über Paul Tillich, lieh mir Bücher aus. Ich las Tillichs religiöse Reden, deren Titel allein schon ein großes Versprechen von Erleuchtung und Erkenntnis enthielten: „In der Tiefe ist Wahrheit“, „Das Ewige im Jetzt“, „Das neue Sein“. Wer möchte nicht mehr über die Geheimnisse wissen, auf die mit diesen pathetischen Überschriften ganz unbescheiden angespielt war? Hinzu kamen adoleszente Depressionen und ein großes Sinnorientierungsbedürfnis. Besonders beeindruckt hat mich damals Paul Tillichs vielleicht populärste Schrift „Der Mut zum Sein“. Diesen Mut konnte ich gebrauchen. Und ich hatte trotz aller Abstraktion das Gefühl, dass Tillich genau meine Probleme verhandelt, die Frage zum Beispiel, woher den Mut nehmen, „sich zu bejahen als bejaht“? Und ich erinnere mich auch noch genau an den letzten Satz, ich habe ihn gerade noch einmal nachgeschlagen und in der Tat zutreffend in Erinnerung: „Der Mut zum Sein gründet in dem Gott, der erscheint, wenn Gott in der Angst des Zweifels untergegangen ist.“ Da geht es um den Gott über Gott, also um den Gott jenseits aller Gottesbilder, jenseits der Gesangbücher und des 23. Psalms, aber auch jenseits der Marienbildchen, des Fegefeuers und der Rosenkränze meiner katholischen Kindheit. Über diese Zeit des Zivildienstes könnte ich noch viele Seiten schreiben. Über die Bekanntschaft mit der Härte des Berufslebens, mit Krankheit und Tod im Krankenhaus, mit dem Geruch von verbranntem Fleisch im Operationsaal, auch über meine musikalischen Kollegen Achim Zieplies und Wolfram Knauer - mit letzterem besuchte ich 1978 die Berliner Jazztage, ein bleibendes Bildungserlebnis, besonders der Auftritt des afrikanischen Pianisten

Über diese Zeit des Zivildienstes könnte ich noch viele Seiten schreiben. Über die Bekanntschaft mit der Härte des Berufslebens, mit Krankheit und Tod im Krankenhaus, mit dem Geruch von verbranntem Fleisch im Operationsaal, auch über meine musikalischen Kollegen Achim Zieplies und Wolfram Knauer - mit letzterem besuchte ich 1978 die Berliner Jazztage, ein bleibendes Bildungserlebnis, besonders der Auftritt des afrikanischen Pianisten  Wenig später in Marburg an der Lahn war ich mit Irmgard bei einer Freundin zu Gast, die mit einem Theologiestudenten zusammenwohnte und selbst Kunstgeschichte studierte. Im Verlauf des Abends kam die Rede auf meine Pläne und die Freundin von Irmgard schlug mir spontan vor, zum Wintersemester ihr Zimmer zu übernehmen, weil sie den Studienort wechseln wolle. Ihr sympathischer Mitbewohner namens Lambert Auer hatte nichts dagegen und so zog ich wenige Monate später und nach Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, die von meinem Entschluss, nun, nach allem Abwägen, doch Theologie studieren zu wollen, gar nicht begeistert, ja, bitter enttäuscht waren, nach Marburg und wurde Lamberts Mitbewohner, der mir schon einige Semester voraus war und sich darum als nicht nur sympathischer, sondern auch hilfreicher Mitbewohner erwies. Er studierte neben Theologie noch Kunstgeschichte, liebte Barockmusik und Ernst Bloch und war der Auffassung, dass man die Universität in erster Linie als ein kommunikatives Ereignis verstehen müsse.

Wenig später in Marburg an der Lahn war ich mit Irmgard bei einer Freundin zu Gast, die mit einem Theologiestudenten zusammenwohnte und selbst Kunstgeschichte studierte. Im Verlauf des Abends kam die Rede auf meine Pläne und die Freundin von Irmgard schlug mir spontan vor, zum Wintersemester ihr Zimmer zu übernehmen, weil sie den Studienort wechseln wolle. Ihr sympathischer Mitbewohner namens Lambert Auer hatte nichts dagegen und so zog ich wenige Monate später und nach Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, die von meinem Entschluss, nun, nach allem Abwägen, doch Theologie studieren zu wollen, gar nicht begeistert, ja, bitter enttäuscht waren, nach Marburg und wurde Lamberts Mitbewohner, der mir schon einige Semester voraus war und sich darum als nicht nur sympathischer, sondern auch hilfreicher Mitbewohner erwies. Er studierte neben Theologie noch Kunstgeschichte, liebte Barockmusik und Ernst Bloch und war der Auffassung, dass man die Universität in erster Linie als ein kommunikatives Ereignis verstehen müsse.

Beim Hebräischen entwickelte ich einen gewissen Ehrgeiz, meine Sache gut zu machen und gehörte bald zu einer Gruppe von Studierenden, denen unser Hebräischlehrer, der Alttestamentler Otto Kaiser, in den Pausen Reval-Zigaretten anzubieten pflegte. Diese Reval-Pausen mit Otto Kaiser trugen leider dazu bei, mich sukzessive zu einem regelmäßigen Raucher zu machen, ein Laster, das irgendwann so verwachsen war mit dem Schreiben, dass es mir erst über zehn Jahre später in einem Urlaub mit meiner Freundin Barbara und ihrer damaligen Kollegin Ute im Ferienhaus von Freunden in Lugano gelang, wieder mit dem Rauchen aufzuhören, eine Wundergeschichte, die ich später noch gerne berichten will, wenn die Zeit es erlaubt.

Beim Hebräischen entwickelte ich einen gewissen Ehrgeiz, meine Sache gut zu machen und gehörte bald zu einer Gruppe von Studierenden, denen unser Hebräischlehrer, der Alttestamentler Otto Kaiser, in den Pausen Reval-Zigaretten anzubieten pflegte. Diese Reval-Pausen mit Otto Kaiser trugen leider dazu bei, mich sukzessive zu einem regelmäßigen Raucher zu machen, ein Laster, das irgendwann so verwachsen war mit dem Schreiben, dass es mir erst über zehn Jahre später in einem Urlaub mit meiner Freundin Barbara und ihrer damaligen Kollegin Ute im Ferienhaus von Freunden in Lugano gelang, wieder mit dem Rauchen aufzuhören, eine Wundergeschichte, die ich später noch gerne berichten will, wenn die Zeit es erlaubt.

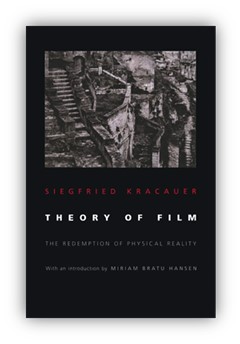

Was mich jedoch in dieser Zeit mehr beschäftigte als Marx war die Filmtheorie von Siegfried Kracauer mit dem schönen Untertitel „Redemption of Physical Reality“ – die deutsche Ausgabe übersetzt den Untertitel mit: „Die Errettung der äußeren Wirklichkeit“. Christoph, mein Mentor im Filmclub, hatte mir dieses Buch zur Pflichtlektüre verordnet. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür. Denn durch diese Lektüre begann ich etwas vom Film zu verstehen, von seiner Herkunft aus der Fotographie, von seinen dokumentarischen und fiktionalen Möglichkeiten, den Fluss des Lebens wie keine andere Kunstform einzufangen bzw. nachzubilden. Und die Kracauersche Idee der Errettung hatte auch eine religiöse Konnotation. Denn in gewisser Weise sah Kracauer im Film eine Möglichkeit, die physische Realität zu sakralisieren, ihr durch Aufzeichnung Bedeutung zuzuschreiben, sie als Ausdruck einer Zeit festzuhalten, dem Vergessen zu entreißen: das Repräsentative und zugleich das absolut Zufällige, den Moment, der so nie wiederkehrt und in seiner überbordenden Sinnlichkeit nicht auf Begriffe gebracht, sondern nur erlebt werden kann.

Was mich jedoch in dieser Zeit mehr beschäftigte als Marx war die Filmtheorie von Siegfried Kracauer mit dem schönen Untertitel „Redemption of Physical Reality“ – die deutsche Ausgabe übersetzt den Untertitel mit: „Die Errettung der äußeren Wirklichkeit“. Christoph, mein Mentor im Filmclub, hatte mir dieses Buch zur Pflichtlektüre verordnet. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür. Denn durch diese Lektüre begann ich etwas vom Film zu verstehen, von seiner Herkunft aus der Fotographie, von seinen dokumentarischen und fiktionalen Möglichkeiten, den Fluss des Lebens wie keine andere Kunstform einzufangen bzw. nachzubilden. Und die Kracauersche Idee der Errettung hatte auch eine religiöse Konnotation. Denn in gewisser Weise sah Kracauer im Film eine Möglichkeit, die physische Realität zu sakralisieren, ihr durch Aufzeichnung Bedeutung zuzuschreiben, sie als Ausdruck einer Zeit festzuhalten, dem Vergessen zu entreißen: das Repräsentative und zugleich das absolut Zufällige, den Moment, der so nie wiederkehrt und in seiner überbordenden Sinnlichkeit nicht auf Begriffe gebracht, sondern nur erlebt werden kann. Erfreulicher waren die Konsequenzen, die sich durch die Begegnung mit Andreas Mertin im homiletischen Seminar ergaben: eine bis heute inspirierende Freundschaft und Zusammenarbeit. Den ersten größeren gemeinsamen Text schrieben wir für die religionspädagogische Zeitschrift forum religion. Es war ein langer Artikel über narrative Theologie, durch den ich die Arbeiten von Johann Baptist Metz kennenlernte und vermittelt durch seine Rezeption der Frankfurter Schule erneut auf Walter Benjamin stieß. Wieder und wieder las ich Benjamins Aufsatz „Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows“ und dann natürlich seine Thesen „Über den Begriff der Geschichte“. Metz hatte, so mein Eindruck, offenbar eine Menge von Benjamin und der Frankfurter Schule gelernt und dort Angelegtes rezipiert und theologisch weiter ausgearbeitet. Vor allem der Metzsche Begriff der gefährlichen Erinnerung, die „den Zauberkreis des herrschenden Bewusstseins“ durchbricht, war wohl durch die Lektüren der Frankfurter inspiriert. Es ist die Idee, dass sich die Imagination künftiger Freiheit aus dem Gedächtnis des Leidens nährt. Metz formuliert es an einer Stelle so:

Erfreulicher waren die Konsequenzen, die sich durch die Begegnung mit Andreas Mertin im homiletischen Seminar ergaben: eine bis heute inspirierende Freundschaft und Zusammenarbeit. Den ersten größeren gemeinsamen Text schrieben wir für die religionspädagogische Zeitschrift forum religion. Es war ein langer Artikel über narrative Theologie, durch den ich die Arbeiten von Johann Baptist Metz kennenlernte und vermittelt durch seine Rezeption der Frankfurter Schule erneut auf Walter Benjamin stieß. Wieder und wieder las ich Benjamins Aufsatz „Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows“ und dann natürlich seine Thesen „Über den Begriff der Geschichte“. Metz hatte, so mein Eindruck, offenbar eine Menge von Benjamin und der Frankfurter Schule gelernt und dort Angelegtes rezipiert und theologisch weiter ausgearbeitet. Vor allem der Metzsche Begriff der gefährlichen Erinnerung, die „den Zauberkreis des herrschenden Bewusstseins“ durchbricht, war wohl durch die Lektüren der Frankfurter inspiriert. Es ist die Idee, dass sich die Imagination künftiger Freiheit aus dem Gedächtnis des Leidens nährt. Metz formuliert es an einer Stelle so:  Also, da wollte ich hin, nach Rom, und das klappte auch. Ich kam an die vor allem von der italienischen Waldenserkirche getragene

Also, da wollte ich hin, nach Rom, und das klappte auch. Ich kam an die vor allem von der italienischen Waldenserkirche getragene  Auf meiner Projektstelle sollte ich neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit entwickeln. In guter Erinnerung die Marburger Filmarbeit für Studierende schlug ich Matthias Elwardt, dem frischgebackenen Chef des Abaton-Kinos eine Zusammenarbeit vor und er ließ sich darauf ein – wir arbeiten bis heute zusammen. Mit Hinrich Westphal zusammen initiierte ich eine Informations- und Aufklärungskampagne über die Scientology-Organisation. Daraus ging ein aufregendes Buchprojekt (Mission mit allen Mitteln. Die Scientology-Organisation auf Seelenfang) hervor, das sich für mich durch ein Telefonat mit der Lektorin Barbara Wenner mehr zufällig ergab, das nicht beworben wurde, über Nacht in die Buchhandlungen kam, den Rowohlt-Verlag in langwierige juristische Auseinandersetzungen verwickeln sollte und mich von heute auf morgen zum Scientology-Experten machte, was nicht immer einfach war.

Auf meiner Projektstelle sollte ich neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit entwickeln. In guter Erinnerung die Marburger Filmarbeit für Studierende schlug ich Matthias Elwardt, dem frischgebackenen Chef des Abaton-Kinos eine Zusammenarbeit vor und er ließ sich darauf ein – wir arbeiten bis heute zusammen. Mit Hinrich Westphal zusammen initiierte ich eine Informations- und Aufklärungskampagne über die Scientology-Organisation. Daraus ging ein aufregendes Buchprojekt (Mission mit allen Mitteln. Die Scientology-Organisation auf Seelenfang) hervor, das sich für mich durch ein Telefonat mit der Lektorin Barbara Wenner mehr zufällig ergab, das nicht beworben wurde, über Nacht in die Buchhandlungen kam, den Rowohlt-Verlag in langwierige juristische Auseinandersetzungen verwickeln sollte und mich von heute auf morgen zum Scientology-Experten machte, was nicht immer einfach war. Das Schreiben war für mich mittlerweile zu einer Methode geworden, Exkursionen in Bereiche zu unternehmen, die mich aus den verschiedensten Gründen gerade interessierten. So war ich durch einen Taz-Artikel der Politikwissenschaftlerin Karin Wieland auf noch unerforschte Seiten Andreas Baaders aufmerksam geworden. In dem Artikel ging es um deutsche Dandys. Verhandelt wurden Walter Rathenau, Andreas Baader und Alfred Herrhausen, die aus unterschiedlichen Gründen, so Wieland, „für Deutschland“ starben. Ich nahm den Artikel zum Anlass, mich mit der RAF-Geschichte und der Person Baaders noch einmal zu beschäftigen. Ich hatte die Ereignisse als Schüler nicht wirklich wahrgenommen und wollte mir jetzt Klarheit über die Geschehnisse und ihre Motivationen verschaffen. So entstand u.a. ein Artikel in der damals noch existierenden Wochenzeitung „Die Woche“. Er war für mich der Auftakt zu einer längerfristigen Beschäftigung mit der Zeit zwischen 1967 und 1977 und dem Phänomen RAF. Hilfreich für diese Recherchen war meine damalige Nähe zur Berliner Tageszeitung, in der meine Freundin Barbara Mika als Reporterin und später als Chefredakteurin arbeitete. Sehr viel verdanke ich auch der Bekanntschaft und mittlerweile Freundschaft mit Wolfgang Kraushaar, mit dem ich 2001 ein langes Interview für die Zeitschrift Lettre führte (Die Aura der Gewalt. Die Rote Armee Fraktion als Entmischungsprodukt der Studentenbewegung. Erinnerungen, Interpretationen, Hypothesen. Ein Gespräch mit Wolfgang Kraushaar, in: Lettre International, Heft 52, 2/2001, 7-18). Mein Baader-Artikel in "Die Woche" hatte mir im Übrigen zwei Verlagsangebote für Baader-Biographien eingebracht, doch ich entschied mich zunächst für eine theologische Dissertation.

Das Schreiben war für mich mittlerweile zu einer Methode geworden, Exkursionen in Bereiche zu unternehmen, die mich aus den verschiedensten Gründen gerade interessierten. So war ich durch einen Taz-Artikel der Politikwissenschaftlerin Karin Wieland auf noch unerforschte Seiten Andreas Baaders aufmerksam geworden. In dem Artikel ging es um deutsche Dandys. Verhandelt wurden Walter Rathenau, Andreas Baader und Alfred Herrhausen, die aus unterschiedlichen Gründen, so Wieland, „für Deutschland“ starben. Ich nahm den Artikel zum Anlass, mich mit der RAF-Geschichte und der Person Baaders noch einmal zu beschäftigen. Ich hatte die Ereignisse als Schüler nicht wirklich wahrgenommen und wollte mir jetzt Klarheit über die Geschehnisse und ihre Motivationen verschaffen. So entstand u.a. ein Artikel in der damals noch existierenden Wochenzeitung „Die Woche“. Er war für mich der Auftakt zu einer längerfristigen Beschäftigung mit der Zeit zwischen 1967 und 1977 und dem Phänomen RAF. Hilfreich für diese Recherchen war meine damalige Nähe zur Berliner Tageszeitung, in der meine Freundin Barbara Mika als Reporterin und später als Chefredakteurin arbeitete. Sehr viel verdanke ich auch der Bekanntschaft und mittlerweile Freundschaft mit Wolfgang Kraushaar, mit dem ich 2001 ein langes Interview für die Zeitschrift Lettre führte (Die Aura der Gewalt. Die Rote Armee Fraktion als Entmischungsprodukt der Studentenbewegung. Erinnerungen, Interpretationen, Hypothesen. Ein Gespräch mit Wolfgang Kraushaar, in: Lettre International, Heft 52, 2/2001, 7-18). Mein Baader-Artikel in "Die Woche" hatte mir im Übrigen zwei Verlagsangebote für Baader-Biographien eingebracht, doch ich entschied mich zunächst für eine theologische Dissertation. Während dieser Zeit hatte ich mich - nicht zuletzt im Rahmen der Kooperation mit dem Abaton-Kino und vieler Filmgespräche im Anschluss an unsere Reihen - mit der Frage des Verhältnisses von Film und Religion beschäftigt. Durch einen Vortrag über Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ auf einer vom Arbeitskreis Theologie und Ästhetik organisierten kulturtheologischen Tagung in der Evangelischen Akademie Hofgeismar lernte ich Wilhelm Gräb kennen. Wo ich Karl-Heinz Ratschow 1979 Tillich zitieren gehört hatte, zitierte ich 1996 nun selbst

Während dieser Zeit hatte ich mich - nicht zuletzt im Rahmen der Kooperation mit dem Abaton-Kino und vieler Filmgespräche im Anschluss an unsere Reihen - mit der Frage des Verhältnisses von Film und Religion beschäftigt. Durch einen Vortrag über Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ auf einer vom Arbeitskreis Theologie und Ästhetik organisierten kulturtheologischen Tagung in der Evangelischen Akademie Hofgeismar lernte ich Wilhelm Gräb kennen. Wo ich Karl-Heinz Ratschow 1979 Tillich zitieren gehört hatte, zitierte ich 1996 nun selbst  Eine neue Perspektive brachte ein Telefonat mit Andreas. Er schlug mir vor, Wilhelm Gräb zu fragen, ob er eine kulturtheologische Arbeit über Film begleiten würde. Das fiel in eine Zeit, in der wir an einem Sammelband über ästhetische und religiöse Erfahrung arbeiteten, zu dem auch Wilhelm Gräb einen zentralen Text beisteuerte (Die Gegenwart der Kunst. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute). Wilhelm Gräb fand sich bereit, über eine filmbezogene Arbeit zu sprechen und ermutigte mich, eine Gliederung zu versuchen. Zur Besprechung trafen wir uns in einem griechischen Restaurant in Göttingen – Wilhelm wohnte damals in Göttingen und hatte seinen Lehrstuhl in Bochum. Die Gliederung passte, Schwerpunkt Filmanalysen populärer Filme der 90er Jahre. Auf meine Frage, wie lang ungefähr der theoretische Vorspann sein sollte, meinte Wilhelm: nicht zu lang, vielleicht 50 Seiten. In meiner Erinnerung entgegnete ich daraufhin etwas großspurig: Das schreibe ich ja fast an einem Wochenende. Wilhelm Gräb darauf: Ob du das alles an einem Wochenende oder in zehn Jahren schreibst, ist mir egal. Ich brauchte schließlich, berufsbegleitend zu einer halben Stelle (nachdem ich schon stellvertretender Leiter des Amtes in der Feldbrunnenstraße geworden war, reduzierte ich bei nächster Gelegenheit auf eine halbe Stelle in der Medienzentrale des Hauses), ungefähr 18 Monate. Ich war selbst erstaunt und beglückt, kannte ich doch einige Geschichten von über Jahre und Jahre sich hinziehenden Promotionsprojekten, die am Ende scheiterten oder an denen Ehen zerbrachen. Sehr hilfreich zur kulturwissenschaftlichen Orientierung im Blick auf die Konzeption des theoretischen Rahmens war eine Cassirer-Vorlesung der Philosophin Birgit Recki gewesen.

Eine neue Perspektive brachte ein Telefonat mit Andreas. Er schlug mir vor, Wilhelm Gräb zu fragen, ob er eine kulturtheologische Arbeit über Film begleiten würde. Das fiel in eine Zeit, in der wir an einem Sammelband über ästhetische und religiöse Erfahrung arbeiteten, zu dem auch Wilhelm Gräb einen zentralen Text beisteuerte (Die Gegenwart der Kunst. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute). Wilhelm Gräb fand sich bereit, über eine filmbezogene Arbeit zu sprechen und ermutigte mich, eine Gliederung zu versuchen. Zur Besprechung trafen wir uns in einem griechischen Restaurant in Göttingen – Wilhelm wohnte damals in Göttingen und hatte seinen Lehrstuhl in Bochum. Die Gliederung passte, Schwerpunkt Filmanalysen populärer Filme der 90er Jahre. Auf meine Frage, wie lang ungefähr der theoretische Vorspann sein sollte, meinte Wilhelm: nicht zu lang, vielleicht 50 Seiten. In meiner Erinnerung entgegnete ich daraufhin etwas großspurig: Das schreibe ich ja fast an einem Wochenende. Wilhelm Gräb darauf: Ob du das alles an einem Wochenende oder in zehn Jahren schreibst, ist mir egal. Ich brauchte schließlich, berufsbegleitend zu einer halben Stelle (nachdem ich schon stellvertretender Leiter des Amtes in der Feldbrunnenstraße geworden war, reduzierte ich bei nächster Gelegenheit auf eine halbe Stelle in der Medienzentrale des Hauses), ungefähr 18 Monate. Ich war selbst erstaunt und beglückt, kannte ich doch einige Geschichten von über Jahre und Jahre sich hinziehenden Promotionsprojekten, die am Ende scheiterten oder an denen Ehen zerbrachen. Sehr hilfreich zur kulturwissenschaftlichen Orientierung im Blick auf die Konzeption des theoretischen Rahmens war eine Cassirer-Vorlesung der Philosophin Birgit Recki gewesen. Wilhelm Gräb störte das nicht, denn er lud mich ein, mit ihm nach Berlin zu kommen, er hatte einen Ruf von der Humboldt-Universität erhalten und eine zusätzliche Forschungsstelle aushandeln können. Meine Arbeit (Sinnmaschine Kino. Sinndeutung und Religion im populären Film) war inzwischen veröffentlicht und zeitigte einige Einladungen zu Vorträgen. Doch es gab auch Kritik, die ausführlichste kam

Wilhelm Gräb störte das nicht, denn er lud mich ein, mit ihm nach Berlin zu kommen, er hatte einen Ruf von der Humboldt-Universität erhalten und eine zusätzliche Forschungsstelle aushandeln können. Meine Arbeit (Sinnmaschine Kino. Sinndeutung und Religion im populären Film) war inzwischen veröffentlicht und zeitigte einige Einladungen zu Vorträgen. Doch es gab auch Kritik, die ausführlichste kam  Am Ende der Berliner Zeit holte mich auch Andreas Baader noch einmal ein. Klaus Stern, ein Dokumentarfilmer, der meinen 97er Artikel aus der Woche gelesen hatte, meldete sich, weil er Material für einen Film suchte. Ich stellte fest, dass er schon sehr viel gutes Material zusammengetragen hatte und schlug ihm vor, gemeinsam eine Baader-Biographie zu schreiben. Das ging am Anfang auch ganz gut. Ich schrieb ein Exposé, das uns mit dtv ins Gespräch brachte. Stern gelang es, unser Garantiehonorar mit einem Telefonat fast zu verdoppeln. Aber dann hatte er von einer früheren Freundin Briefe gekauft, die Baader aus dem Gefängnis an sie geschrieben hatte. Und mit diesem Schatz in der Hand stellte er Forderungen, die das Projekt auf der Zielgerade fast zum Scheitern brachten. Als das Buch (Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes) 2006 erschien, wurde es nach wenigen Wochen durch eine einstweilige Verfügung des früheren BKA-Präsidenten Horst Herold gestoppt. Stern hatte sich eine alte Interview-Mitschrift nicht von ihm autorisieren lassen. Ich hätte das Buch doch alleine machen sollen.

Am Ende der Berliner Zeit holte mich auch Andreas Baader noch einmal ein. Klaus Stern, ein Dokumentarfilmer, der meinen 97er Artikel aus der Woche gelesen hatte, meldete sich, weil er Material für einen Film suchte. Ich stellte fest, dass er schon sehr viel gutes Material zusammengetragen hatte und schlug ihm vor, gemeinsam eine Baader-Biographie zu schreiben. Das ging am Anfang auch ganz gut. Ich schrieb ein Exposé, das uns mit dtv ins Gespräch brachte. Stern gelang es, unser Garantiehonorar mit einem Telefonat fast zu verdoppeln. Aber dann hatte er von einer früheren Freundin Briefe gekauft, die Baader aus dem Gefängnis an sie geschrieben hatte. Und mit diesem Schatz in der Hand stellte er Forderungen, die das Projekt auf der Zielgerade fast zum Scheitern brachten. Als das Buch (Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes) 2006 erschien, wurde es nach wenigen Wochen durch eine einstweilige Verfügung des früheren BKA-Präsidenten Horst Herold gestoppt. Stern hatte sich eine alte Interview-Mitschrift nicht von ihm autorisieren lassen. Ich hätte das Buch doch alleine machen sollen.