Warum und in welchem Umfeld ich in den achtziger Jahren in Heidelberg Theologie studierte

Wolfgang Vögele

Für Sara, Lea und Jonas,

die andere Berufe gewählt haben.

Gliederung

Zögern

Vorspiel in der Provinz

Der Vaterlandsstädte Ländlichschönste

Stadt fröhlicher Gesellen

Ein kunstlos Lied

Fesselt ein Zauber einst

Wissenschaftliche Nachschrift

Literatur

Zögern

In den Vereinigten Staaten zählt der ‚personal essay‘ als ein eigenständiges Genre, das persönliche Reflexion, Tagebuch und inhaltliche Anliegen, im Deutschen sehr spröde Sachbuch oder schülerhaft Besinnungsaufsatz genannt, miteinander verbindet. Im deutschen Sprachraum und besonders im akademischen Elfenbeinturm gilt es als leicht anrüchig, sich in dieser Gestalt personalistisch und subjektivistisch zur Seite oder nach innen zu neigen und die biographischen Hintergründe eigener theologischen Anliegen zu erforschen. Wissenschaft darf nicht durch das Persönliche kontaminiert werden. Ausnahmen aus den Kulturwissenschaften bestätigen die Regel: Der Soziologe Nikolaus Sombart schrieb über seine ‚Pariser Lehrjahre‘ und offenbarte, dass er in der französischen Metropole weniger der Wissenschaft als der Bohème, der Literatur und dem Erotischen frönte. Der Germanist Eberhard Schöne veröffentlichte seine Erinnerungen erst in sehr hohem Alter und begründete das damit, er wolle seiner jungen Enkelin verständlich machen, was der Großvater erlebt habe und auf welchen Umwegen er zur Germanistik gelangt sei. Dabei räumt Schöne seiner Schulzeit und dem Zweiten Weltkrieg weit mehr Druckseiten ein als der Periode zwischen Proseminar, Dissertation und Habilitation.

Wer Theologie einmal studiert hat, sieht sich auch als Pfarrer gelegentlich mit der Frage nach den Gründen für dieses Studium konfrontiert. Sie begleitet einen Theologen weit über den letzten Studienabschnitt hinaus in Zeiten, wo er das Studium längst nicht mehr ungeschehen machen kann. Ich helfe heute selbst dabei mit, in Lehrveranstaltungen an der Universität Heidelberg jungen Menschen Denkfähigkeiten und Kenntnisse über systematische Theologie und Ethik nahezubringen. Mir ist aufgefallen, dass sich die Verhältnisse in Heidelberg gegenüber den achtziger Jahren, als ich mit dem Sprachenlernen begann, sehr verändert haben, in der Altstadt, in der Heiliggeist- und der Peterskirche und an der Theologischen Fakultät. Leser können nun einwenden: Der Dozent ist älter geworden, die Studenten sind jung geblieben. Sie bringen andere, eigene Erfahrungen mit. Das ist richtig, aber ich finde die Unterschiede sehr frappierend. Ich bin der Meinung, es lohnt sich nicht nur für mich, die damaligen Heidelberger Verhältnisse, so wie ich sie erlebte und sofern sie das Theologiestudium betreffen, festzuhalten.

Wer Theologie einmal studiert hat, sieht sich auch als Pfarrer gelegentlich mit der Frage nach den Gründen für dieses Studium konfrontiert. Sie begleitet einen Theologen weit über den letzten Studienabschnitt hinaus in Zeiten, wo er das Studium längst nicht mehr ungeschehen machen kann. Ich helfe heute selbst dabei mit, in Lehrveranstaltungen an der Universität Heidelberg jungen Menschen Denkfähigkeiten und Kenntnisse über systematische Theologie und Ethik nahezubringen. Mir ist aufgefallen, dass sich die Verhältnisse in Heidelberg gegenüber den achtziger Jahren, als ich mit dem Sprachenlernen begann, sehr verändert haben, in der Altstadt, in der Heiliggeist- und der Peterskirche und an der Theologischen Fakultät. Leser können nun einwenden: Der Dozent ist älter geworden, die Studenten sind jung geblieben. Sie bringen andere, eigene Erfahrungen mit. Das ist richtig, aber ich finde die Unterschiede sehr frappierend. Ich bin der Meinung, es lohnt sich nicht nur für mich, die damaligen Heidelberger Verhältnisse, so wie ich sie erlebte und sofern sie das Theologiestudium betreffen, festzuhalten.

Zu einigen Personen aus meiner Schul- und Studentenzeit ist der lockere Kontakt nie abgerissen. Im letzten Jahr schrieb mir ein Pfarrer, von dem noch zu reden sein wird, einen langen Brief. Er kenne mich nun seit dem Abitur, er habe meinen Weg in der Theologie verfolgt, er lese stets meine Aufsätze und er mache sich nun Sorgen, weil er mir damals, als ich zwischen Theologie- und Literaturstudium schwankte, sehr zur Theologie geraten habe. Wenn er nun meine kirchenkritischen Essays lese, frage er sich, ob er mich nicht damals auf die falsche Spur gesetzt habe. Ich muss gestehen, das war eine Frage, die ich mir selbst nie gestellt hatte, nicht in Bezug auf diesen Pfarrer und nicht in Bezug auf die evangelische Kirche.

Niemand wendet sich der evangelischen Theologie aus gleichsam losgelösten systematischen Gründen zu; stattdessen mischen sich zeithistorische und biographische Momente, die eher erzählt als reflektiert werden können. Das soll nun in Gestalt eines personal essays geschehen[1]. Ich bin der Überzeugung, ich habe eine Art von Theologie entwickelt, die nur mit meiner persönlichen Vorgeschichte, nur in Heidelberg, nur mit den Lehrern dieser Fakultät entstehen konnte, langsam und über Jahre hinweg. Heidelberg wird dabei nicht aus Gründen des Lokalpatriotismus, sondern des Lokalkolorits genannt. Diese, meine Theologiegeschichte können andere auch mit anderen Vorzeichen und Ergebnissen mit Lokalkolorit aus Tübingen, Marburg oder Göttingen erzählen.

Die Wahl meines Studienorts bestimmte sich durch die räumliche Nähe meines Geburtsortes Karlsruhe zur Universitätsstadt am Neckar. Beide Städte liegen nur eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn auseinander.

Vorspiel in der Provinz

Nichtwissen ist ein wichtiger Faktor

bei der Verbindung von Ereignissen,

und magisches Denken gründet darauf.

Helmut Lethen

Geboren bin ich in Karlsruhe, aber aufgewachsen bin ich in einem kleinen Ort fünfzehn Kilometer südlich: Durmersheim. Als Gymnasiast und Abiturient schien mir dieses Nest stets wie tiefste Provinz: keine Bibliothek, immer auf den Nahverkehr angewiesen, keine richtige Kneipe, wo man sich treffen konnte, kein Theater, keine Buchhandlung, und in den Räumen des gerade geschlossenen Kinos wurden die Regale eines Supermarkts aufgebaut. Die Menschen, die dort lebten, waren in ihrer großen Mehrheit katholisch. Die evangelische Gemeinde, die sich aus Zugezogenen zusammensetzte, besaß ein winziges, abbruchreifes Kirchlein in der Hauptstraße. Wir wohnten im Neubaugebiet, und das war nicht, was man gemeinhin ein christliches Elternhaus nennt.

Im Gegenteil. Der Zehnjährige, der ich war, begleitete seinen Vater auf abendlichen Spaziergängen durch den Ort. Der Vater erzählte von der Arbeit, von Krieg und Gefangenschaft. Im Gegensatz zu meiner Mutter drückte er sich auch an Weihnachten vor dem Besuch des Gottesdienstes. Während eines dieser abendlichen Gespräche sagte er mir, kurz bevor wir die Malscher Straße überquerten: Du musst wissen, dass Priester grundsätzlich die Menschen betrügen. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Mir war nicht klar, wieso es sich dabei um eine so wichtige Erkenntnis handeln sollte, denn ich besuchte nur sehr sporadisch den Kindergottesdienst, der wegen der wenigen Kinder auch höchstens einmal im Monat stattfand. Mein Vater aber erzählte davon wie von einer anthropologischen Konstante, von den ägyptischen Priestern, die die verstorbenen Könige in die Grabhöhlen der Pyramiden lockten, bis zu den katholischen Priestern, die alle zusammen - nach seinen Worten - nur Geld verdienen wollten. Ich wusste nicht, inwieweit mich das betraf, denn ich war nicht katholisch (und ich würde es nie werden, denn vom Weihrauch wird mir stets schlecht) und schon gar nicht ägyptisch.

Als ich in die achte Klasse ging, besuchte ich zusammen mit meinen Schulfreunden den Konfirmandenunterricht. Der Pfarrer, der kurz vor dem Ruhestand stand, berief um die sechzig Konfirmanden in den großen Saal des Gemeindehauses, wo wir dann jeden Mittwoch eine Stunde lang Abschnitt für Abschnitt ein Buch von Gerhard Blail, Meine Evangelische Kirche, lasen. Es handelte sich um einen ausführlichen Lexikonartikel, der dröge und langatmig die Besonderheiten der evangelischen Kirche referierte. Nach jedem Abschnitt extemporierte der Pfarrer über Kirche, Bibel und Theologie, meist in einer lähmenden Mischung aus den persönlichen Erfahrungen eines älteren Mannes, klerikalen Lobhudeleien und Predigtabschnitten. Kurz: Er war nicht vorbereitet, wir waren zutiefst gelangweilt. Das ging auch nicht lange gut. Sonntäglich mussten wir die Gottesdienste besuchen, ich empfand das als reizlose Pflichtübung und langweilte mich während endlos gedehnter Predigten.

Erste Impulse für die Theologie kamen aus einer anderen Richtung. Am Anfang war Onkel Ernst. Er war der Bruder meiner Großmutter, also eigentlich mein Großonkel, aber alle nannten ihn Onkel Ernst. Er amtierte als Pfarrer auf dem Rödgen bei Siegen und hatte 1958 (ich war noch nicht dabei) meine Eltern getraut. Wenn wir die Großeltern in Kamen/Westfalen besuchten, dann schaute er regelmäßig vorbei, und ich fand ihn schon als kleiner Junge lustig und witzig. Ein Teil von ihm war ein Kind geblieben, darum konnte er mit Kindern umgehen. Um keinen Scherz war er verlegen, er trug eine Baskenmütze und er fuhr ein großes, schwarzes Auto, das ich damals noch nicht kannte und das heute niemand mehr kennt: einen DKW. Wir sahen uns nicht häufig, aber wenn seine Besuche angekündigt waren, empfand ich stets große Vorfreude. Mir gefiel seine dauerhaft gute Laune, diese Mischung aus Schalk und Jux. Er ließ sich nicht anmerken, dass er ein strenger reformierter Pietist war.

Erste Impulse für die Theologie kamen aus einer anderen Richtung. Am Anfang war Onkel Ernst. Er war der Bruder meiner Großmutter, also eigentlich mein Großonkel, aber alle nannten ihn Onkel Ernst. Er amtierte als Pfarrer auf dem Rödgen bei Siegen und hatte 1958 (ich war noch nicht dabei) meine Eltern getraut. Wenn wir die Großeltern in Kamen/Westfalen besuchten, dann schaute er regelmäßig vorbei, und ich fand ihn schon als kleiner Junge lustig und witzig. Ein Teil von ihm war ein Kind geblieben, darum konnte er mit Kindern umgehen. Um keinen Scherz war er verlegen, er trug eine Baskenmütze und er fuhr ein großes, schwarzes Auto, das ich damals noch nicht kannte und das heute niemand mehr kennt: einen DKW. Wir sahen uns nicht häufig, aber wenn seine Besuche angekündigt waren, empfand ich stets große Vorfreude. Mir gefiel seine dauerhaft gute Laune, diese Mischung aus Schalk und Jux. Er ließ sich nicht anmerken, dass er ein strenger reformierter Pietist war.

Als ich zwischen zwölf und dreizehn Jahre alt war, kamen regelmäßig, ungefähr einmal im Halbjahr, Büchersendungen vom Rödgen in Durmersheim an. Diese Büchersendungen enthielten neben einer Karte mit einem kurzen Gruß stets einige Bücher oder Taschenbücher sowie einen ganzen Packen voller Flyer oder Traktate. Die Traktate stammten aus einem Schriftenmissionswerk Werner Heukelbach und waren dazu angetan, zweifelnde Menschen mit unangenehmer Penetranz zu einer persönlichen Herzensentscheidung für Jesus Christus zu bewegen. Denn Onkel Ernst vom Rödgen, der Pfarrer aus dem Siegerland, war in der Familie Komödiant, als Pfarrer Pietist. Lieber Onkel Ernst, es tut mir heute noch sehr leid, aber all diese Traktate habe ich nach einem flüchtigen Blick weggeworfen, weil ich schon als kleiner Junge die penetrant belehrende Sprache nicht ertragen konnte.

Ganz anders verhielt es sich mit den Taschenbüchern. Diese stammten von einem Religionspädagogen mit dem Namen Jörg Erb, der den berühmten ‚Schild des Glaubens‘ zusammengestellt hatte, aber auch von anderen christlichen Schriftstellern wie Karl Heinrich Caspari. Die Geschichten handelten häufig von bewaffneten Verteidigern des Glaubens, sprich: schwedischen Landsknechten, die im Dreißigjährigen Krieg tapfer und unbeirrt für den schwedischen König Gustav Adolph fochten und am Ende stets die Schlacht gewannen, den Krieg verloren und den lutherischen Glauben beibehielten. Mehr als die Theologie interessierten mich die Schlachtenbeschreibungen und Kampfszenen: Laden und Abfeuern von Musketen und Kanonen, Finten bei Zweikämpfen, strategische Fragen. Christliche Romane aus dem Dreißigjährigen Krieg passten zu der Literatur, die ich sonst bevorzugte: Ritter- und Piratenromane, Ivanhoe, die drei Musketiere und Robin Hood, dazu Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh und Lord Horatio Hornblower. Freibeuter, Ritter, Waldbewohner gegen den bösen Sheriff, gegen die böse Armada, gegen den verschlagenen Kardinal Richelieu. Der pubertierende Leser fand, dass die Landsknechtsgeschichten Conrads in diesen Kontext einigermaßen hineinpassten, vielleicht nicht mit dem erforderlichen literarischen Niveau und mit zu vielen theologischen Abschweifungen. Diese aber konnte man beim Schein der Nachttischlampe überlesen.

Irgendwann, vielleicht zur Konfirmation, fand sich in einer Büchersendung eine schwarz-weiß bebilderte Biographie Martin Luthers von Hanns Lilje. Dieses Buch, in grünes Leinen eingebunden, besitze ich heute noch. Es litt zwar unter einem Mangel an Schlachtenbeschreibungen, aber es war anschaulich bebildert. Und die wilde Lebensgeschichte Martin Luthers passte doch – siehe Gewittererlebnis, siehe Reichstag zu Worms, siehe Junker Jörg auf der Wartburg – sehr gut zu meinem Sympathieschema, wonach die guten Protestanten, gleich ob kämpfend oder theologisch nachdenkend, sich stets gegen die verschlagenen Katholiken durchsetzten. (Ich habe diese Einschätzung der katholischen Kirche später geändert und nehme nun eine ökumenisch tolerante Position ein.) Onkel Ernst starb früh, bevor er in den Ruhestand eintrat, und die Büchersendungen versiegten.

An die Stelle des pensionierten Konfirmationspfarrers in Durmersheim trat ein junger Mann, freundlich, sympathisch, mit Rollkragenpullover und Cordjackett. Er war der Neue, Pfarrer Schmid, der die alteingesessene Diasporagemeinde zum Leben erwecken sollte. Ich kam mit ihm ins Gespräch, und er hörte sich sehr geduldig an, welche Fragen mich bewegten, und versuchte dann Ratschläge zu geben. Wir trafen uns gelegentlich zu Gesprächen, und ich fragte ihn aus wegen der Kriegsdienstverweigerung, wegen der Wahl des Studiums, wegen anderer Themen. Er kam auch aus einem pietistischen Hintergrund, dem Weigle-Haus in Essen, aber wie Onkel Ernst drängte er diesen Pietismus niemandem auf. Und er hatte auch Germanistik studiert. Während der Jahre, in denen ich noch zur Schule ging, schaffte er es ohne große Anstrengung, in den Gesprächen eine Atmosphäre herzustellen, in der ich in der Lage war, Argumente abzuwägen, um dann für mich Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung für ein Theologiestudium fiel bei mir erst kurz vor dem Abitur, als ich einsah, dass die vorherige Entscheidung für Jura nur eine Verlegenheitslösung sein konnte. Diese Gespräche fand ich so angenehm, dass der Kontakt zu diesem Pfarrer trotz räumlicher Distanz über die Jahrzehnte anhielt und heute noch besteht. Pfarrer Schmid, längst im Ruhestand, hat mir den in der Einleitung genannten Brief geschrieben.

Neben dem hilfreichen Gemeindepfarrer half mir der Religionslehrer. Im gerade neu gebauten Gymnasium hatte man ihm einen fensterlosen, dunklen Raum zugeteilt, in dem sich alle evangelischen Schüler jede Woche zu zwei Stunden Religionsunterricht versammelten. Bevor Pfarrer Häberle Religionslehrer wurde, hatte er einige Jahre in Afrika als Missionar gearbeitet, ich meine, es sei in Tansania gewesen. Jedenfalls brachte er einmal vier Wochen lang einen afrikanischen Kollegen mit in den Unterricht, und dieser beantwortete unsere Fragen über afrikanische Gemeinden. Häberle hatte in Basel bei Karl Barth studiert, und er weckte nicht nur mein, sondern unser Interesse an theologischen Fragen. Das geschah auf zweierlei Weise. Zum einen las er mit uns kapitelweise Erich Fromms ‚Kunst des Liebens‘, damals ein Bestseller, eigentlich nicht die kulturwissenschaftliche Erweiterung der Barthschen Dogmatik. Ich exzerpierte den dünnen Band vom Anfang bis zum Ende und versuchte, nach dem ‚System‘ zu leben, das der Psychologe vorschlug. Selbstverständlich scheiterte dieser Versuch lebenspraktisch, aber ich war von dieser klaren und eindringlichen Sprache fasziniert und suchte mit Hilfe des Religionslehrers nach weiterer Literatur in dieser Richtung.

Zum zweiten fuhr Pfarrer Häberle mit uns, seiner Oberstufenklasse im Jahr 1979 zum Kirchentag nach Nürnberg. Ich war sehr überrascht, als er zum Übernachten nicht in ein Einzelzimmer im Hotel ging, sondern er legte seine Isomatte (!) neben unsere Isomatten in ein für diese Zwecke leer geräumtes Klassenzimmer eines Nürnberger Gymnasiums. Wir waren frei, uns aus dem Angebot des Kirchentagskatalogs auszusuchen, was uns interessierte, und bewegten uns in kleinen Gruppen über das Messegelände und in überfüllten Straßenbahnen, in denen gesungen wurde. Für den Freitag oder Samstag hatten wir uns zu einer einzigen gemeinsamen Veranstaltung verabredet, dem später berühmt gewordenen Feierabendmahl in der Lorenzkirche.

Das Interesse meiner Klassenkameraden an den Vorträgen und Bibelarbeiten ließ schnell nach, irgendwann fand ich mich allein im Messegelände und besuchte nacheinander Vorträge von Eberhard Jüngel und Helmut Thielicke. Nun weiß jeder, der sich ein wenig mit der Geschichte der evangelischen Theologie in der Nachkriegszeit beschäftigt hat, dass der eine sehr populärer, konservativ-lutherischer Theologe aus Hamburg war, dessen Bücher über den theologischen Binnenraum hinaus gelesen wurden. Der andere kam aus Ost-Berlin, schrieb Bücher über Karl Barth, dessen unorthodoxer Schüler er war, und gehörte zu den scharfsinnigsten deutschen Theologen, die von Tübingen aus, wo er sich nach dem Studium in der DDR und einigen Jahren in Zürich niedergelassen hatte, predigend und schreibend die akademische Szene bestimmten.

Das Interesse meiner Klassenkameraden an den Vorträgen und Bibelarbeiten ließ schnell nach, irgendwann fand ich mich allein im Messegelände und besuchte nacheinander Vorträge von Eberhard Jüngel und Helmut Thielicke. Nun weiß jeder, der sich ein wenig mit der Geschichte der evangelischen Theologie in der Nachkriegszeit beschäftigt hat, dass der eine sehr populärer, konservativ-lutherischer Theologe aus Hamburg war, dessen Bücher über den theologischen Binnenraum hinaus gelesen wurden. Der andere kam aus Ost-Berlin, schrieb Bücher über Karl Barth, dessen unorthodoxer Schüler er war, und gehörte zu den scharfsinnigsten deutschen Theologen, die von Tübingen aus, wo er sich nach dem Studium in der DDR und einigen Jahren in Zürich niedergelassen hatte, predigend und schreibend die akademische Szene bestimmten.

Damals wusste ich das alles nicht.

Herr Häberle hatte nur den Hinweis gegeben, zu beiden Veranstaltungen möglichst früh einen Kirchentagshocker aus Pappe zu besetzen, weil es voll werden würde. Das erwies sich als richtig. Ich besuchte also die Bibelarbeit vor dem Jüngel-Vortrag, saß in der ersten oder zweiten Reihe und kam mit einer älteren Pfarrfrau ins Gespräch, die mir geduldig meine Fragen beantwortete, angefangen vom Unterschied zwischen Dogmatik und Ethik bis zu Luthers Rechtfertigungslehre. Die Vorträge beim Kirchentag dauerten damals noch 60 Minuten und man musste noch nicht den Schnickschnack aus Entertainment und Vereinfachung ertragen, der heute jede dieser Themenrunden zum gedankenlosen „Event“ macht. Ans Pult trat ein schlanker, groß gewachsener, gerade noch jüngerer Mann, der leicht gebeugt vor dem Mikrophon stand, weil er Rückenschmerzen zu haben schien. Er las seinen Vortrag ab, was aber nicht weiter störte, denn die Art und Weise, wie er dachte, und wie er seinen Gedanken zu brillanten Formulierungen schärfte, nahm mich völlig gefangen. Ich verstand nur das Wenigste, aber die propädeutische Vorbereitung durch meine Sitznachbarin ließ mich ahnen, was mit der Freiheit des Evangeliums, darüber sprach Jüngel, gemeint sein könnte. In der Diskussion, die auf seinen Vortrag folgte, gab er sich rotzig und barsch. Er verhielt sich so wie einer der rechthaberischen Achtundsechziger-Studenten, für die er wiederholt Verachtung bekundete. So sehr mich der Vortrag fasziniert hatte, so sehr stieß mich die unkommunikative Art der Antworten ab.

Bei Helmut Thielicke am Nachmittag verhielt sich das ganz anders. Er begann seinen Vortrag damit, dass er lange von seinen Kriegserlebnissen erzählte. Das erinnerte mich an meinen Vater, der anstehende Erziehungsmaßnahmen mit ausgiebigen Erzählungen aus seiner Soldatenzeit zu begründen pflegte. Im Gegensatz zu Jüngel sprach der Hamburger Theologe frei, und die Kriegserzählungen mündeten in theologische Vorschläge, die ich alle verstand, die aber auch nicht mehr als den lutherischen Nachkriegskonsens abbildeten. Nicht, dass ich meine Eindrücke als Schüler so formuliert hätte. Aber Thielicke redete mit dem zahlreich versammelten Publikum, während die Inhalte ein wenig zurücktraten, während es bei Jüngel genau umgekehrt war: Person und Kommunikation traten hinter Sprache und Gedanken zurück. Ich hatte trotzdem bei Jüngel den Eindruck, es sei in dem Vortrag etwas Zentrales, Wichtiges, für mein Leben Relevantes verhandelt worden. Ich konnte das zwar nicht verstehen, geschweige denn selbst in Worten ausdrücken, aber ich war der Überzeugung, wenn ich weiter nachbohren würde, würde sich das lohnen.

Ich bin sicher, mein Religionslehrer fragte später in unserem Schulquartier nach meinen Eindrücken. Ich glaube, ich habe wenig über Jüngel gesagt. Zu neu, zu ungewöhnlich, zu fremd war mir diese theologische Sprache gewesen. Am Abend besuchte dann die gesamte Religionsklasse das Feierabendmahl in der Lorenzkirche. Wir waren eigentlich verabredet, zusammen zu sitzen. Aber die Kirche war lange vor Beginn des Gottesdienstes völlig überfüllt. Irgendwann ging ein Zettel an mir vorbei, auf dem zwei meiner Mitschülerinnen geschrieben hatten: Herr Häberle, wir sind in der Kirche, aber wir finden Sie nicht.

Herr Häberle blieb gegenüber seinen Schülern stets ein wenig kühl und reserviert. Als ich kurz vor meinem Abitur endgültig dem Gedanken nachgab, Theologie zu studieren, konnte ich mir nicht vorstellen, ihn um Rat zu fragen. Trotzdem hatte er für meinen theologischen Denkweg große Bedeutung, weil er mich mit Theologen und Philosophen in Text und Vortrag bekannt machte.

Im Jahr vor dem Abitur meldete ich mich für die Sommerferien für eine Reise der Evangelischen Schülerarbeit nach Portugal an. Wie ich darauf gekommen bin? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich im Gemeindezentrum ein Plakat mit Tagungsangeboten und Freizeiten gesehen. Nach all den Familienurlauben auf einem Bauernhof unterhalb des Belchen im Schwarzwald wollte ich etwas von Europa – und noch viel mehr – das Meer sehen. Das ganze Unternehmen bestand aus einer dreiwöchigen Reise und drei Vorbereitungswochenenden: ca. zwanzig teilnehmende Abiturienten plus vier ‚Teamer‘ und ein Übersetzer. Die Schülerarbeit betrieb damals etwas, das sie ‚politische Bildungsarbeit‘ nannte und das sie zum großen Unterscheidungsmerkmal von anderen Typen der Jugendarbeit aufbauschte. Im Grunde unterschied sich dieses pädagogische Konzept gar nicht so sehr von anderen Typen evangelischer Jugendarbeit. Man wollte mit Pfadfindern, Gemeindejugend, gar mit dem CVJM par tout nichts zu tun haben. Das ‚Politische‘ besaß dieselbe Funktion hatte wie Abzeichen, Lagerfeuer und Freilandübernachten bei den Pfadfindern. In der Schülerarbeit war alles Religiöse verpönt, Glaube war nur als intellektuelle Reflexion und in kleinen Dosen gestattet, aber während der Portugalreise war davon nichts zu merken. Portugal besaß eine kleine methodistische Diasporakirche, Portweinhändler aus England hatten die methodistische Theologie nach Porto und Lissabon gebracht. In der Nähe von Figueira da Foz betrieb die methodistische Kirche ein Gärtnereiprojekt mit Gewächshäusern. Dort wollten wir drei Wochen arbeiten und dazwischen Ausflüge nach Porto, Lissabon und in den Alentejo machen.

Portugal war damals ein Land, das politisch aufgeladen war. Im April 1974 wurde der langjährige depressive Diktator Salazar gestürzt, in der gewaltfreien Revolution der roten Nelken. Eine Militärjunta verfolgte in den Jahren danach eine Idee des unabhängigen, südeuropäischen Sozialismus. Damit aber konnten sie sich nicht an der Macht halten. In den achtziger Jahren wurden sie von konservativen Regierungen abgelöst. Das war die Idee der politischen Bildungsarbeit in Portugal: die Kooperative, das Gemüseprojekt als Vorbild für einen humanen, unabhängigen Sozialismus, nicht nur Südeuropa, sondern auch weiter nördlich. Das alles wurde uns in den Vorbereitungswochenenden beigebracht, nebst Landeskunde, Geschichte und ein paar Brocken Portugiesisch: obrigado, vinho verde, caldo verde, bom dia. Auch wenn es die Veteranen nicht gerne hören mögen, mir war die Idee des vorbildhaften portugiesischen Sozialismus, die in bürokratisch-unverständlichen Texten politischer Ökonomie in schlechten Kopien bei den Vorbereitungstagungen verbreitet wurden, völlig egal. Mich faszinierten ganz andere Dinge. Das Zeichen der beginnenden Revolution in Portugal war ein Volkslied, das am 25.4.1974 gegen Mitternacht ein Radiosender spielte: Grândola, vila morena/ Terra da fraternidade/ O povo é quem mais ordena/ Dentro de ti, ó cidade. Die Teilnehmer der Reise lernten dieses Lied bei den Vorbereitungswochenenden, und wir sangen es abends beim Lagerfeuer zu Gitarrenbegleitung. Genauso fasziniert war ich vom eigenartigen Klang der portugiesischen Sprache. Für mich hörte sich das wie ein Spanisch an, das näselnd und guttural von einem Franzosen ausgesprochen wurde. Und ich fand die anderen Teilnehmer faszinierend, gleichaltrige Jugendliche, die mit dem Studium gerade begonnen hatten oder kurz vor dem Abitur standen. Wir diskutierten die Nächte hindurch über den Sieg des Sozialismus, das kommende Abitur und die ersten Proseminare. Wir sangen aus der ‚Liederkiste‘, dem ‚Liederkarren‘ und dem ‚Liederbuch‘. Selbstverständlich verliebte ich mich zum ersten Mal - und zweiten Mal.

Portugal war damals ein Land, das politisch aufgeladen war. Im April 1974 wurde der langjährige depressive Diktator Salazar gestürzt, in der gewaltfreien Revolution der roten Nelken. Eine Militärjunta verfolgte in den Jahren danach eine Idee des unabhängigen, südeuropäischen Sozialismus. Damit aber konnten sie sich nicht an der Macht halten. In den achtziger Jahren wurden sie von konservativen Regierungen abgelöst. Das war die Idee der politischen Bildungsarbeit in Portugal: die Kooperative, das Gemüseprojekt als Vorbild für einen humanen, unabhängigen Sozialismus, nicht nur Südeuropa, sondern auch weiter nördlich. Das alles wurde uns in den Vorbereitungswochenenden beigebracht, nebst Landeskunde, Geschichte und ein paar Brocken Portugiesisch: obrigado, vinho verde, caldo verde, bom dia. Auch wenn es die Veteranen nicht gerne hören mögen, mir war die Idee des vorbildhaften portugiesischen Sozialismus, die in bürokratisch-unverständlichen Texten politischer Ökonomie in schlechten Kopien bei den Vorbereitungstagungen verbreitet wurden, völlig egal. Mich faszinierten ganz andere Dinge. Das Zeichen der beginnenden Revolution in Portugal war ein Volkslied, das am 25.4.1974 gegen Mitternacht ein Radiosender spielte: Grândola, vila morena/ Terra da fraternidade/ O povo é quem mais ordena/ Dentro de ti, ó cidade. Die Teilnehmer der Reise lernten dieses Lied bei den Vorbereitungswochenenden, und wir sangen es abends beim Lagerfeuer zu Gitarrenbegleitung. Genauso fasziniert war ich vom eigenartigen Klang der portugiesischen Sprache. Für mich hörte sich das wie ein Spanisch an, das näselnd und guttural von einem Franzosen ausgesprochen wurde. Und ich fand die anderen Teilnehmer faszinierend, gleichaltrige Jugendliche, die mit dem Studium gerade begonnen hatten oder kurz vor dem Abitur standen. Wir diskutierten die Nächte hindurch über den Sieg des Sozialismus, das kommende Abitur und die ersten Proseminare. Wir sangen aus der ‚Liederkiste‘, dem ‚Liederkarren‘ und dem ‚Liederbuch‘. Selbstverständlich verliebte ich mich zum ersten Mal - und zweiten Mal.

In Portugal arbeiteten wir vormittags in Gewächshäusern und pflückten Tomaten, die Nachmittage verbrachten wir am Strand. Zum Mittagessen gab es Rotwein in Plastikbechern. Wir besichtigten in Lissabon Turm und Kloster von Belém und kosteten in Porto in einer Kellerei von den gleichnamigen Weinen. Wir sahen in eine Kooperative, die die Korkplantagen im Alentejo bewirtschaftete, sowie die harte Arbeit in einer Saline. Und wir fuhren mit einem Fischkutter eine Nacht lang zum Sardinenfang. Es war eine wunderbare Reise im Medium der evangelischen Jugendarbeit, der völlige Kontrapunkt zu meinem familiären und provinziellen Leben in Durmersheim.

Nach der Portugal-Reise hielt ich zu mehreren Teilnehmern weiter Kontakt. Selbstverständlich gab es ein ‚Nachbereitungswochenende‘, mit Fotos, Erinnerungen und weiteren Texten politischer Ökonomie. Man könnte nun denken, mein Berufswunsch hätte sich von Jurist zu Romanist oder Dolmetscher für Portugiesisch verändert. Aber das traf nicht den entscheidenden Punkt.

Im Jahr nach der Reise bestand ich mein Abitur. Wenige Monate davor war mein Vater an einer schweren Krankheit gestorben. Ich führte eine Reihe von Gesprächen, mit Pfarrern, Freundinnen und Freunden. Ich ließ mir die Haare schulterlang, dazu einen Schnurrbart wachsen, und ich entschloss mich, den Berufswunsch Jurist fallen zu lassen, das hatte mir sowieso nur die Berufsberaterin im Arbeitsamt eingeflüstert.

Im Wintersemester 1981 schrieb ich mich in Heidelberg für evangelische Theologie ein und fing an, Griechisch zu lernen. Ich vertiefte mich zunächst in Aorist, Iota subscriptum und spiritus asper.

Der Vaterlandsstädte Ländlichschönste

Wer sagt, er studiere Theologie in Heidelberg, der kann die Stadt als solche oder die theologische Fakultät meinen. Der urbane Kontext, die Kultur sind ebenso wichtig wie Professoren und Lehrinhalte. Heidelberg hat für mich noch heute ein doppeltes Gesicht: Zum einen ist es Studentenstadt, aber die Studenten bilden eine eigene Subkultur; zum anderen gibt es ein bürgerliches Heidelberg, das für Studierende und Touristen eher unsichtbar bleibt.

In den achtziger Jahren hieß der Oberbürgermeister Zundel, ein außerordentlich beliebter Lokalpolitiker, der aus der alten Tante SPD nach rechts herausgerutscht war und nun über allen Fraktionen thronte, weil er die Bedürfnisse seiner Klientel verstanden hatte und auch wusste, wie man die Fraktionen im Gemeinderat gegeneinander ausspielen konnte. Mein erstes Heidelberg war studentisch geprägt. Die wichtigen Eckpunkte universitär-urbaner Geographie waren meine Studentenbuden, Wohnheime, Schwimmbäder, Kneipen, Kinos, Buchhandlungen, die Hörsäle der Universität und die theologische Fakultät samt Bibliothek in der Kisselgasse.

Mein erstes Zimmer fand ich in der Neuenheimer Lutherstraße bei einer älteren Dame, die im ersten Stock wohnte, während sie das Erdgeschoß und den zweiten Stock an Studenten (ausschließlich Männer) vermietete. Da ihr älterer Ehemann ruhebedürftig, aber noch nicht schwerhörig war, mussten alle studentischen Bewohner am Wochenende ihre Zimmer für zwei Tage verlassen. Das Zimmer, das ich bezog, war möbliert, es erinnerte mich an das verwohnte Mobiliar meiner Großmutter. Es gab ein Waschbecken, aber keine Dusche. Deswegen besorgte mich mir eine Jahreskarte für die Heidelberger Bäderbetriebe und ging mindestens dreimal pro Woche im Hallenbad im Darmstädter Hof schwimmen. Die anderen Mitbewohner waren eng mit einer evangelikalen Kommunität in einer Kleinstadt an der Bergstraße verbunden. Sie luden mich zu ihrem wöchentlichen Frühstück mit Bibelarbeit ein und waren mir gegenüber sehr misstrauisch, obwohl ich von Theologie keine Ahnung hatte und die ersten drei Semester Griechisch und Hebräisch lernen musste. Ich war auch misstrauisch, denn die Studenten erinnerten mich an eine aufgepeppte akademische Version der Missionstraktate von Onkel Ernst.

Nach einem Jahr bewarb ich mich auf Vermittlung der Schülerarbeit im Theologischen Studienhaus, einem evangelischen Wohnheim mit Vollverpflegung. Ich bestand den Aufnahmetest und zog in ein kleines Zimmer in die Neuenheimer Landstr. 34, unmittelbar am nördlichen Neckarufer. Das Studienhaus wurde für mich zur Fortsetzung der legendären Portugalreise, nur ohne Portugiesisch. Die Hälfte der Bewohner studierte Theologie. Ich war leider noch mit Hebräisch beschäftigt, aber umso lieber schloss ich mich den täglichen Gesprächsrunden zu allen möglichen theologischen Themen an, die sich nach einer kurzen Phase des Kennenlernens gebildet hatten. Wir führten ein theologisches Dauergespräch, beim Gang zur Vorlesung, beim Frühstück, beim Mittagessen, in der Mittagspause, abends in kleinen Runden in einem der Zimmer. Ich ließ mich ins Präsidium der studentischen Selbstverwaltung wählen und richtete mein ganzes Studium nach dem aus, was ich in den Studienhausgesprächen über die Theologie Karl Barths und Martin Luthers, über Friedensbewegung, Volkszählung und die Erneuerung der Volkskirche gehört hatte. Wir lasen in der ‚Kirchlichen Dogmatik‘, wir verachteten die liberalen Münchener Theologen. Wenn es sehr spät wurde, dann pflegte jemand ein Wort des emeritierten Heidelberger Alttestamentlers Hans Walter Wolff zu zitieren: Der Tag des Theologen fängt am Abend zuvor an. Wolff hatte selbstverständlich gemeint, dass der Theologe für das anstrengende Bibelstudium zuerst einmal genügend Schlaf braucht. Wir aber machten die Nacht zum Tag und diskutierten uns durch die Dunkelheit – manchmal bis zum Morgengrauen. Im Sommersemester kam eine Gruppe von Kontaktpfarrern zu uns, die für ein Semester vom Pfarrdienst beurlaubt waren, um ihre theologischen Kenntnisse aufzufrischen. Vier oder fünf dieser Pfarrer fanden es großartig, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und ließen sich auf alle Gespräche ein, beteiligten sich, indem sie die Studenten und ihre Anliegen ernst nahmen. Ich lernte den Pfarrer der Karlsruher Christuskirche kennen, ohne zu wissen, dass ich zwei Jahrzehnte später selbst dort Gemeindepfarrer werden sollte.

Nach einem Jahr bewarb ich mich auf Vermittlung der Schülerarbeit im Theologischen Studienhaus, einem evangelischen Wohnheim mit Vollverpflegung. Ich bestand den Aufnahmetest und zog in ein kleines Zimmer in die Neuenheimer Landstr. 34, unmittelbar am nördlichen Neckarufer. Das Studienhaus wurde für mich zur Fortsetzung der legendären Portugalreise, nur ohne Portugiesisch. Die Hälfte der Bewohner studierte Theologie. Ich war leider noch mit Hebräisch beschäftigt, aber umso lieber schloss ich mich den täglichen Gesprächsrunden zu allen möglichen theologischen Themen an, die sich nach einer kurzen Phase des Kennenlernens gebildet hatten. Wir führten ein theologisches Dauergespräch, beim Gang zur Vorlesung, beim Frühstück, beim Mittagessen, in der Mittagspause, abends in kleinen Runden in einem der Zimmer. Ich ließ mich ins Präsidium der studentischen Selbstverwaltung wählen und richtete mein ganzes Studium nach dem aus, was ich in den Studienhausgesprächen über die Theologie Karl Barths und Martin Luthers, über Friedensbewegung, Volkszählung und die Erneuerung der Volkskirche gehört hatte. Wir lasen in der ‚Kirchlichen Dogmatik‘, wir verachteten die liberalen Münchener Theologen. Wenn es sehr spät wurde, dann pflegte jemand ein Wort des emeritierten Heidelberger Alttestamentlers Hans Walter Wolff zu zitieren: Der Tag des Theologen fängt am Abend zuvor an. Wolff hatte selbstverständlich gemeint, dass der Theologe für das anstrengende Bibelstudium zuerst einmal genügend Schlaf braucht. Wir aber machten die Nacht zum Tag und diskutierten uns durch die Dunkelheit – manchmal bis zum Morgengrauen. Im Sommersemester kam eine Gruppe von Kontaktpfarrern zu uns, die für ein Semester vom Pfarrdienst beurlaubt waren, um ihre theologischen Kenntnisse aufzufrischen. Vier oder fünf dieser Pfarrer fanden es großartig, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und ließen sich auf alle Gespräche ein, beteiligten sich, indem sie die Studenten und ihre Anliegen ernst nahmen. Ich lernte den Pfarrer der Karlsruher Christuskirche kennen, ohne zu wissen, dass ich zwei Jahrzehnte später selbst dort Gemeindepfarrer werden sollte.

Das Zusammenleben im Studienhaus bot nach meiner Wahrnehmung eine wunderbare, liberale Gemeinschaft, die von Konflikten und sozialen Brüchen, von Antipathien und Sympathien nicht frei war. Alles Konflikthafte wurde in Gespräche aufgelöst, und wir kamen selten an den Punkt, wo wir das Diskutieren leid waren. Es wurde ein gemeinsames Leben gelebt, wie ich mir das theologisch vorstellte: eine Mischung aus Glauben, Kommunikation und Reflexion in einer freien, ungezwungenen Atmosphäre. Wir organisierten Feste und fuhren gemeinsam für eine Woche nach Taizé. Ich war friedensbewegt, trug aber trotzdem meist einen Bundeswehr-Parka in olivgrüner Tarnfarbe. Wir ‚blockierten‘ das Headquarter der amerikanischen Streitkräfte in der Römerstr. und schauten uns im Sommer alle vier Wochen die Schlossbeleuchtung von einem Logenplatz aus an. Im Studienhaus wurden jeden Tag drei Mahlzeiten serviert. Das verführte auch mich dazu, mein ganzes damaliges Leben ausschließlich zwischen Hörsaal und Wohnheim zu verbringen. Noch heute denke ich jeden Tag an die Zeit im Studienhaus, weil ich am Morgen in mein Müsli einen Esslöffel Sanddornsirup mische. Ich tue das, weil es im Studienhaus vielleicht alle zwei Wochen als Nachtisch einen wunderbaren Sanddornjoghurt gab, auf den ich mich jedes Mal sehr freute.

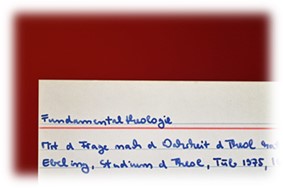

Im Heidelberg der achtziger Jahre boomte das Theologiestudium. Zusammen mit mir waren über 2500 Studierende eingeschrieben, was bedeutete, dass man mit Seminaren rechnen musste, an denen über 150 Studierende teilnahmen. Heidelberg war bekannt für seine Alttestamentler, aber als ich mein Studium begann, lebte Gerhard von Rad nicht mehr, Claus Westermann und Hans Walter Wolff waren schon emeritiert. In einer Anfängerveranstaltung stellten sich einige der Professoren vor. Ich kannte zwar Helmut Thielicke und Eberhard Jüngel vom Kirchentag, aber ich war, als ich anfing, noch nicht auf eine bestimmte theologische Richtung festgelegt. Mich beeindruckte bei dieser Vorstellung ein junger Neutestamentler, der gerade aus Kopenhagen in die Neckarstadt gewechselt war. Sein Vortrag war glasklar, blendend geordnet, er wog in seiner Rede ein Argument nach dem anderen ab, um dann begründet und wohlerwogen seine theologischen Ergebnisse vorzutragen. Er war von kleiner Gestalt und wirkte vollständig unarrogant und unaufdringlich. Ich besuchte dann noch während des Sprachkurses eine seiner Vorlesungen.

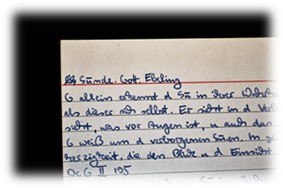

Noch mehr faszinierte mich eine andere Vorlesung aus dieser ersten Zeit. Kaum mehr als zwanzig Zuhörer versammelten sich jeden Mittwoch (oder Dienstag, ich weiß es nicht mehr) zu den Vorträgen des Religionsphilosophen und Theologen Hermann Timm. Er gehörte nicht zu den Stars der Fakultät. Ein sehr groß gewachsener Mann, meist im grauen Anzug, las er als Vorlesung aus seinem Buch über den religiösen All-Tag, das er später unter dem Titel ‚Zwischenfälle‘ veröffentlichte. Er gehörte zu denen, die mich wegen ihrer Sprache faszinierten und für ihre Thesen die Theologie nur am Rande, dafür umso mehr die Philosophie und die Literatur heranzogen. Ich war damals an dem interessiert, was man Glaubens- und Sinnfragen nennen könnte. Ich wollte für mich selbst den Sinn des Lebens verstehen. Darum studierte ich Theologie, keineswegs um Pfarrer zu werden. Ob das geschehen sollte, das war für mich am Anfang des Studiums eine völlig offene Frage.

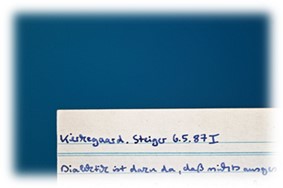

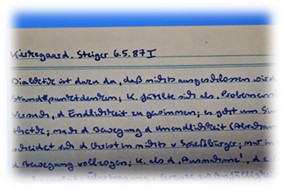

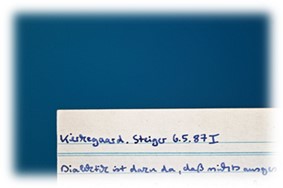

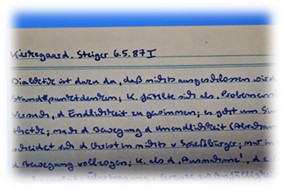

An den Sonntagen predigten Theologieprofessoren in der Universitätskirche, der Peterskirche. Ich besuchte diese Gottesdienste, wenn ich an einem Wochenende nicht nach Hause fuhr. Einmal ging ich mit einer Freundin dorthin und sah am Altar einen Mann mit halber Glatze, gekleidet in den Talar des Liturgen und Predigers. Als er auf die Kanzel stieg und mit seiner Predigt begann, war ich sofort völlig gebannt von dem, was ich da hörte, eine barocke Sprache voller Bilder, Windungen und Sprünge, ein Labyrinth von Geschichten, Anspielungen und originellen Formulierungen. Nicht dass er schnell und hektisch redete, aber er sprang mit einer Wendigkeit zwischen Bildern, Sphären und Ebenen hin und her, dass mir schwindlig wurde und ich nichts mehr verstand, gleichwohl aber von dieser Sprache fasziniert war. Am Ausgang nahm ich die Predigt mit, sie wurde in Kopien zum Nachlesen verteilt. Oben auf dem Blatt stand der Name des Predigers: Lothar Steiger. Damals einer der Dogmatiker an der Fakultät. Ich kannte den Namen nicht, hörte ihn aber bei den Diskussionen im Studienhaus schnell wieder. Einige der sehr intellektuellen Studenten aus Göttingen waren nur aus dem Grund nach Heidelberg gewechselt, um Lothar Steiger zu hören.

An den Sonntagen predigten Theologieprofessoren in der Universitätskirche, der Peterskirche. Ich besuchte diese Gottesdienste, wenn ich an einem Wochenende nicht nach Hause fuhr. Einmal ging ich mit einer Freundin dorthin und sah am Altar einen Mann mit halber Glatze, gekleidet in den Talar des Liturgen und Predigers. Als er auf die Kanzel stieg und mit seiner Predigt begann, war ich sofort völlig gebannt von dem, was ich da hörte, eine barocke Sprache voller Bilder, Windungen und Sprünge, ein Labyrinth von Geschichten, Anspielungen und originellen Formulierungen. Nicht dass er schnell und hektisch redete, aber er sprang mit einer Wendigkeit zwischen Bildern, Sphären und Ebenen hin und her, dass mir schwindlig wurde und ich nichts mehr verstand, gleichwohl aber von dieser Sprache fasziniert war. Am Ausgang nahm ich die Predigt mit, sie wurde in Kopien zum Nachlesen verteilt. Oben auf dem Blatt stand der Name des Predigers: Lothar Steiger. Damals einer der Dogmatiker an der Fakultät. Ich kannte den Namen nicht, hörte ihn aber bei den Diskussionen im Studienhaus schnell wieder. Einige der sehr intellektuellen Studenten aus Göttingen waren nur aus dem Grund nach Heidelberg gewechselt, um Lothar Steiger zu hören.

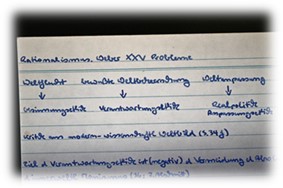

Das hing auch damit zusammen, dass sich bei mir nach meinen ersten Semestern langsam, aber sicher eine Vorliebe für Karl Barth, einen der drei oder vier bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, entwickelte. Bei Barth fand ich ein wunderbar geschlossenes theologisches Denkmodell, eine konsistente Sprache, die sich von keiner Differenz beirren ließ und theologisch stets völlig konsequent ins christologische Zentrum steuerte. Ich fand das genauso faszinierend wie den abwägenden Neutestamentler und den literaturphilosophischen Wortspieler Hermann Timm. Man kann sich mit einer bestimmten Sprache die Welt erobern. Wer die Worte dafür weiß, kann auch alle Phänomene einordnen. Nur irgendwann wird es dann zu gemütlich, und an der Erkenntnis des Bruchs zwischen Sprache und Wirklichkeit führt kein Weg vorbei. Außerdem stand Barth politisch – es war die Zeit der Friedensbewegung und der Stationierung der Pershing II Raketen in Mutlangen und anderswo – mit seinem Protest gegen die atomare Wiederbewaffnung und seinem ökumenischen Engagement für die Ächtung des Krieges auf der richtigen Seite.

Wunderbar also, dass ausgerechnet dieser so barock predigende Professor Steiger im nächsten Semester ein Seminar über Karl Barths Gotteslehre anbot. Ich kaufte mir eine gebrauchte Ausgabe der Kirchlichen Dogmatik und besuchte das überfüllte Seminar und las für jede neue Sitzung zwischen 80 und 100 Seiten aus Barths Werken. Mich überzeugte mit zunehmender Lektüre die Unbeirrbarkeit der Barthschen theologischen Sprache, aber ich hatte große Mühe, den Auseinandersetzungen zu folgen, die sich der unkonventionelle Barthianer Steiger mit den Göttinger Jung-Intellektuellen lieferte. Je länger ich las, desto weniger interessierte ich mich für den Ontologen Barth, dafür schon eher für den Friedensethiker.

Die Zeit im Theologischen Studienhaus war begrenzt auf drei Semester, ich wechselte darum 1984 nach Wuppertal an die Kirchliche Hochschule, auf den heiligen Berg. Dafür gab es mehrere Gründe. Ich wollte mit einigen der Freunde zusammenbleiben, die ich im Studienhaus kennengelernt hatte. Und ich wollte beim barthianischen Theologen Bertold Klappert studieren, der dort stets am Freitagnachmittag ein Seminar hielt. Zu Klapperts Seminar reisten damals rheinische Studenten aus den umliegenden Fakultätsstädten Bonn, Bochum, Mainz an. Das erste Seminar galt der Barmer Theologischen Erklärung, deren sechzigstes Jubiläum in jenem Jahr gefeiert wurde. Wir lasen Texte Barths aus dem Umfeld dieser Erklärung sowie einen gerade erschienenen Aufsatzband eines Marburger Sozialethikers, über den wir allerdings die Nase rümpften, weil er ganz entschieden die engen Grenzen der Barthschen Sprache überschritt. Er dachte weiter als es die theologischen Parteigrenzen erlaubten. Und das war unser kleingeistiges, nicht sein Problem. Er entwickelte eine Ethik, die zwar von Barth und Bonhoeffer ausging, von dort aus aber entschieden das Gespräch mit modernen soziologischen und philosophischen Strömungen suchte. In Klapperts systematischem Seminar herrschte der Geist strenger Barth-Exegese, da waren solche Transferleistungen aus Marburg verdächtig. Bei Klappert wurden alle theologischen Themen wurden im Rückgriff auf Dutzende Passagen aus Barths riesigem Werk erläutert. Wegen des Barth-Jubiläums kamen zu einzelnen Sitzungen die alten, noch lebenden Mitglieder der Bekennenden Kirche: Martin Rohkrämer, Helmut Gollwitzer und Leni Immer. In diesem Seminar wehte eine Dunstwolke Barthschen Weihrauchs, auch wenn dem stets ruhig und abgewogen sprechenden Bertold Klappert ein parteiliches Barthianertum mit theologischem Parteibuch vollständig fremd war. Klappert verstand sich nicht als Barthianer, sondern als penibler Barth-Leser und Barth-Exeget.

Ich besuchte ein zweites Seminar bei ihm über Calvins ‚Institutio‘, dazu auch ein oder zwei Tagungen der Barth Gruppe um Dietrich Schellong, Michael Weinrich und Friedrich-Wilhelm Marquardt, aber bei den Tagungen fühlte ich mich nicht wohl. Wenn ich mich meldete, amüsierte sich Marquardt über die theologischen Fachbegriffe (eschatologischer Vorbehalt), die ich gebrauchte. Das konnte ich nun gar nicht leiden. Mein Barthianisches Abenteuer lief damit langsam aus. Diese Art theologischen Parteiendenkens war mir zu eng. Auch auf dem Heiligen Berg in Wuppertal war es mir zu eng. Ich kehrte zurück nach Heidelberg, nicht ohne zuvor eine Reise nach Nicaragua zu unternehmen.

Das hatte folgende Vorgeschichte: Nach meiner Portugalreise hielt ich die Verbindung zur Badischen Schülerarbeit. Ich begann, an den Regionaltreffen in Heidelberg teilzunehmen, und ich wurde dort ehrenamtlicher Mitarbeiter, ‚stimmberechtigtes Mitglied‘ wie es im Jargon hieß. Wir lasen ‚theoretische‘ (im Gegensatz zu Literatur, Unterhaltung, Schund) Texte, von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, von Klaus Horn und Micha Brumlik; ich besuchte Kurse der Selbsterfahrung und der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohen: Störungen haben Vorrang. Sei dein eigener Chairman. Sprich per ‚ich‘ und nicht per ‚man‘. Der verwendete Jargon konnte sehr leicht ironisiert werden, aber trotzdem gilt, dass ich bei Tagungsleitungen, aber auch bei den Selbsterfahrungskursen wichtiges für mich gelernt habe.

Wir arbeiteten bei Tagungen und Freizeiten ‚prozessorientiert‘, das heißt nicht mit einem festen Programm, das abgespult wurde. Die Teamer trafen sich nach jeder Einheit und berieten lange und ausführlich, was als nächster Schritt ‚dran‘ sei. Neben dem Studium organisierte ich Tagungen, Freizeiten, engagierte mich in Arbeitsgruppen (natürlich ‚Projektgruppen‘ genannt) auch der Bundesschülerarbeit. Diese hatte ihren Sitz in Wuppertal und war durch den Verleger Hermann Schulz eng der sandinistischen Revolution in Nicaragua verbunden. Im Jahr 1985 reiste eine Delegation der Schülerarbeit nach Nicaragua, um dort Projekte zu besichtigen, für die man in Deutschland Spenden gesammelt hatte. Ich nahm als Delegierter der Badischen Schülerarbeit teil. Wir flogen über Madrid und Havanna nach Managua, trafen dort unter anderem den berühmten Ernesto Cardenal, damals relegierter Priester und Kultusminister der Regierung Ortega. Cardenal hatte auf der Insel Solentiname im Nicaraguasee eine Bauernkooperative gegründet. Die Bauern arbeiteten in einer Genossenschaft und traf sich zu regelmäßigen Bibelarbeiten, die dann unter dem Titel ‚Das Evangelium der Bauern von Solentiname‘ als Buch erschienen. Wir besuchten diese Insel, wollten vor allem die beiden Kühe sehen, für die Schülerarbeit regelmäßig gespendet hatte. Wir erreichten die Insel nach einer vielleicht zweistündigen Bootsfahrt. Wir sahen – nichts. Keine Bauern. Keine Kooperative. Keine Kühe. Die Insel schien gar nicht bewohnt zu sein. Enttäuscht zogen wir ab. Unser einheimischer Bootsführer warnte, die Rückfahrt würde schwierig werden. Wir machten uns keine Sorgen, denn wir sahen von der Insel aus nur die stille, windabgewandte Seite des Sees. Die Wellen brandeten heftig und stark, als wir ihren Windschatten verlassen hatten. Sie brachten das kleine Boot mit Außenbordmotor gefährlich ins Schaukeln.

Wir arbeiteten bei Tagungen und Freizeiten ‚prozessorientiert‘, das heißt nicht mit einem festen Programm, das abgespult wurde. Die Teamer trafen sich nach jeder Einheit und berieten lange und ausführlich, was als nächster Schritt ‚dran‘ sei. Neben dem Studium organisierte ich Tagungen, Freizeiten, engagierte mich in Arbeitsgruppen (natürlich ‚Projektgruppen‘ genannt) auch der Bundesschülerarbeit. Diese hatte ihren Sitz in Wuppertal und war durch den Verleger Hermann Schulz eng der sandinistischen Revolution in Nicaragua verbunden. Im Jahr 1985 reiste eine Delegation der Schülerarbeit nach Nicaragua, um dort Projekte zu besichtigen, für die man in Deutschland Spenden gesammelt hatte. Ich nahm als Delegierter der Badischen Schülerarbeit teil. Wir flogen über Madrid und Havanna nach Managua, trafen dort unter anderem den berühmten Ernesto Cardenal, damals relegierter Priester und Kultusminister der Regierung Ortega. Cardenal hatte auf der Insel Solentiname im Nicaraguasee eine Bauernkooperative gegründet. Die Bauern arbeiteten in einer Genossenschaft und traf sich zu regelmäßigen Bibelarbeiten, die dann unter dem Titel ‚Das Evangelium der Bauern von Solentiname‘ als Buch erschienen. Wir besuchten diese Insel, wollten vor allem die beiden Kühe sehen, für die Schülerarbeit regelmäßig gespendet hatte. Wir erreichten die Insel nach einer vielleicht zweistündigen Bootsfahrt. Wir sahen – nichts. Keine Bauern. Keine Kooperative. Keine Kühe. Die Insel schien gar nicht bewohnt zu sein. Enttäuscht zogen wir ab. Unser einheimischer Bootsführer warnte, die Rückfahrt würde schwierig werden. Wir machten uns keine Sorgen, denn wir sahen von der Insel aus nur die stille, windabgewandte Seite des Sees. Die Wellen brandeten heftig und stark, als wir ihren Windschatten verlassen hatten. Sie brachten das kleine Boot mit Außenbordmotor gefährlich ins Schaukeln.

Aus mir wurde auch kein Befreiungstheologe.

Stadt fröhlicher Gesellen

Zurück in Baden stellte ich das mittelamerikanische Land und unsere Reise in mehreren Berichten und Vorträgen vor. Ich studierte wieder in Heidelberg und besuchte Seminare und Übungen. Bei einer Veranstaltung geriet ich am Anfang in eine merkwürdige Vorbereitungsgruppe für ein Referat. Die anderen vier Studierenden kannten sich untereinander, ich kannte niemanden. Wir bereiteten das Referat vor, hielten es zusammen bei der Veranstaltung. Ich wollte mich schon aus der Gruppe zurückziehen, aber dann ergab sich der Plan, aus der Referatsgruppe eine Lesegruppe zu machen und sich den Basistexten der Philosophie und der systematischen Theologie zu widmen: Luther, Schleiermacher, Kierkegaard, Heidegger, Adorno/Horkheimer. Das geschah bei uns allen aus dem Gefühl heraus, dass die Heidelberger Seminare überfüllt waren. Man bekam keinen richtigen Kontakt zu den Professoren, es entstanden keine richtigen Diskussionen unter den Studenten. In den Seminaren war keine Gelegenheit, die Texte gründlich, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke zu studieren. Eine kleine Lektüregruppe, so die gemeinsame Überlegung, könne dieses Defizit kompensieren. Also trafen wir uns Woche für Woche bei einem der Mitglieder, die in der Innenstadt wohnten und lasen Heideggers Kunstwerk-Aufsatz oder die ‚Krankheit zum Tode‘ Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt, und versuchten, jeden Gedanken genau nachzuvollziehen.

Ich war sehr unsicher, ob ich in dieser Gruppe erwünscht war, kam aber jeden Mittwoch pünktlich zu den Treffen, denn es stellte sich heraus: Nirgendwo im Studium war so viel zu lernen wie in dieser Lektüregruppe. Die anderen rauchten, dafür legten wir regelmäßig Pausen ein. Aber ansonsten ging es sehr streng zu. Kaffee und Nikotin waren erlaubt, aber andere Vergnügungen täglichen Lebens waren wären der Diskussionszeit streng verpönt. Aus dem gemeinsamen Studieren entstand im Laufe eines Jahres so etwas wie eine Clique: Wir trafen uns zum gemeinsamen Essen, zum Kinogehen, zum Picknick. Wir besuchten gemeinsam bestimmte Seminare, besonders diejenigen Lothar Steigers. Ich komme sofort darauf zurück.

In der Gruppe herrschte eine rigide intellektuelle Diskussionskultur. Es ging um Verstehen und Begreifen. Ich habe keine Diskussion in Erinnerung, die abglitt in das gemeinsame Begrübeln von Beziehungskisten. Trotzdem wuchs langsam das Bewusstsein von Zusammenhalt und Gemeinschaft. Für mich, trotz anfänglichen Fremdelns, war es das, wonach ich im Studium gesucht hatte: intellektuelle Anstrengung, Reflexion, Durchdenken wichtiger philosophischer und theologischer Fragen. Der philosophische, theologische und literarische Kanon stand fest. Unter Adorno, Barth und Schleiermacher war nichts zu machen. Und wir verachteten jeden Kommilitonen, der seine Zeit damit verbrachte, in exegetische oder gar praktisch-theologische Seminare zu gehen. Wir wollten alles grundsätzlich durchdenken – und übersahen die Arroganz, die sich gleichzeitig damit entwickelte.

Mir ist eine emblematische Szene in Erinnerung, aus der Zeit, als aus der Studiengruppe schon eine Gruppenfreundschaft geworden war. Ich war mit einer der beiden Studentinnen aus der Gruppe in einem Schwimmbad am Neckar verabredet. Wir schwammen ein paar Bahnen, redeten miteinander, und dann bat sie mich, zu meiner Überraschung, ihr ein paar Seiten vorzulesen. Sie las gerade einen Roman von Thomas Mann, ich weiß nicht mehr, ob es der ‚Zauberberg‘ oder der erste Band der Josef-Tetralogie war. Jedenfalls saßen wir da auf unseren Handtüchern im Schatten, um uns herum tobte der Schwimmbadbetrieb eines belebten Hochsommertages, und ich las meiner Kommilitonin die ironisch-komplexe Prosa Thomas Manns vor, sagen wir: in einer glücklichen, weltvergessenen Blase. Nach dieser Vorleserunde sprachen wir lange über Literatur. Ich gestand meine Vorliebe für Hermann Hesse, einfach deswegen, weil Hesse zu den ersten Schriftstellern gehörte, die ich als Schüler für mich entdeckt hatte. Aber für sie war Hesse zu populär. Und sie sagte einen Satz, der mich von ihr entfremdete: Hermann Hesse ist ein Faschist. Auf den darf man sich nicht einlassen. Dieses Urteil stimmte aber weder biographisch noch historisch noch, was Hesses Wirkungsgeschichte betraf. Ich wollte mir diese Vorliebe nicht nehmen lassen.

Parallel zur Lektüregruppe bildete sich eine kleinere zweite Gruppe, die aus einem Kommilitonen, mir und dem Assistenten des bereits genannten Marburger Sozialethikers bestand, der inzwischen nach Heidelberg berufen worden war. Keineswegs lasen wir theologische Texte, sondern – wir spielten zusammen Skat. An den Wochenenden trafen wir uns zuerst zum Skatspielen, dann gingen wir in die Spätvorstellung des Kinos am Theaterplatz und beendeten den Abend im ‚Vater Rhein‘, wo der Koch den Herd erst im Morgengrauen abschaltete. Der Assistent brachte zu einem dieser Abende eine neue Ausgabe von Stendhals ‚Kartause von Parma‘ mit, und zu meiner Freude stellte sich bei der Endabrechnung heraus, dass ich die Runde gewonnen hatte. Ich besitze den Band heute noch und habe ihn mehrfach gelesen. Wir diskutierten die Filme (‚Der Himmel über Berlin‘, ‚Harold und Maude‘), die wir in den Spätvorstellungen gesehen hatten. Der Assistent lieh uns Milan Kunderas Roman ‚Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‘ aus, das damals noch kein Kultbuch war, sondern ein Roman eines weithin unbekannten tschechischen Schriftstellers, der im studentischen Milieu des Prager Frühlings spielte. An Kundera faszinierte die Melange aus Erzählung, Politik und Philosophie. Die Skatgruppe diente eher dem Vergnügen, dem Spielen und dem intellektuellen Austausch, der dann keineswegs auf die Theologie beschränkt war, sondern sich an Politik, Literatur, Film und anderem festmachte.

Parallel zur Lektüregruppe bildete sich eine kleinere zweite Gruppe, die aus einem Kommilitonen, mir und dem Assistenten des bereits genannten Marburger Sozialethikers bestand, der inzwischen nach Heidelberg berufen worden war. Keineswegs lasen wir theologische Texte, sondern – wir spielten zusammen Skat. An den Wochenenden trafen wir uns zuerst zum Skatspielen, dann gingen wir in die Spätvorstellung des Kinos am Theaterplatz und beendeten den Abend im ‚Vater Rhein‘, wo der Koch den Herd erst im Morgengrauen abschaltete. Der Assistent brachte zu einem dieser Abende eine neue Ausgabe von Stendhals ‚Kartause von Parma‘ mit, und zu meiner Freude stellte sich bei der Endabrechnung heraus, dass ich die Runde gewonnen hatte. Ich besitze den Band heute noch und habe ihn mehrfach gelesen. Wir diskutierten die Filme (‚Der Himmel über Berlin‘, ‚Harold und Maude‘), die wir in den Spätvorstellungen gesehen hatten. Der Assistent lieh uns Milan Kunderas Roman ‚Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‘ aus, das damals noch kein Kultbuch war, sondern ein Roman eines weithin unbekannten tschechischen Schriftstellers, der im studentischen Milieu des Prager Frühlings spielte. An Kundera faszinierte die Melange aus Erzählung, Politik und Philosophie. Die Skatgruppe diente eher dem Vergnügen, dem Spielen und dem intellektuellen Austausch, der dann keineswegs auf die Theologie beschränkt war, sondern sich an Politik, Literatur, Film und anderem festmachte.

Zwischen der Lektüregruppe und der Skatgruppe gab es komplizierte psychologische Verwicklungen. Die eine Gruppe durfte von der anderen nicht wissen und umgekehrt. Langsam bewegte sich mein Studium auf das erste Examen zu. Ich war entschlossen, danach zu promovieren und meine Auseinandersetzung mit den intellektuellen Fragen der Theologie fortzusetzen. Nur bei wem promovieren? Als erstes bot mir das ein Exeget an, nach einer Seminararbeit über den 1.Thessalonicherbrief. Aber ich verstand mich nicht als Philologen. Als zweites dachte ich selbstverständlich an Lothar Steiger.

Denn Steiger, dessen Predigten sich die Lektüregruppe regelmäßig anhörte und dessen Seminare sie besuchte, erwies sich nach meiner Rückkehr nach Heidelberg keineswegs als orthodoxer Barthianer, sondern er bot Seminare und Vorlesungen an, über Kierkegaard und Luther, über Homiletik und die Predigtreihen. Und es fiel ihm auf, dass wir seine Veranstaltungen stets als Gruppe besuchten. Wir freuten uns, dass er gelegentlich mit uns nach dem Seminar in die Kneipe ging. Beim Bier erzählte er von seinen philosophischen Seminaren bei Gadamer in Heidelberg und bei Wilhelm Weischedel in Tübingen. Der Unterschied: Bei Gadamer durften die Studenten rauchen, bei Weischedel nicht.

Er bot mir an, als Hiwi ein Tutorium für seine Vorlesung zu veranstalten. Und ich nahm das gerne an und blieb mehrere Semester dabei. Steiger sprach in seinen Vorlesungen in der Regel frei. Sein Assistent musste einen Cassettenrecorder bedienen, mit dem er sich aufnahm, um die Vorlesungen später zu Büchern auszuarbeiten. Wenn er bei seinem Konzept blieb, wurde es meist langweilig. Das aber geschah nur selten. Er kam von einem Thema zum nächsten und bot seinen Zuhörern, die immer weniger wurden, eine Mischung aus Dogmatik, Homiletik, Kommentaren zur kirchlichen Zeitgeschichte und zu aktuellen politischen Themen, alles in einer versierten anspielungsverliebten Sprache, nicht so dicht und konzentriert wie seine Predigten, an denen er wochenlang arbeitete, aber so faszinierend, dass wir vom reinen Zuhören begeistert waren. Ich weiß noch wie er zu Beginn einer Vorlesungsreihe aus einem – wie er sagte – ‚Gedicht von Rilke‘ zitierte: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel/ Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme/ einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem/ stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts/ als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,/ und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,/ uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.“ Ich war fassungslos von der Schönheit dieser melodiösen Sprache und schaute zuhause sofort in der Taschenbuchausgabe meiner Rilke-Gedichte nach, um zu entdecken, dass es sich um den Anfang der ersten Duineser Elegie handelte.

In den Seminaren verhielt es sich leider anders. Wir waren durch die Diskussionsrunden in der Lektüregruppe auf Gespräche auf Augenhöhe gepolt, aber das ließ Steiger nicht gelten, er stellte eine geschlossene Frage nach der anderen und nahm die Antworten der Studenten dann als Stichworte für längere Ausführungen. Uns störte das zuerst nicht, denn auch wenn es sich um eine Abschweifung handelte, so bestand sie dennoch aus faszinierenden Gedanken, die er von einer Assoziation zur nächsten trieb. Wenn ihn die Referate oder Antworten der Studenten nicht befriedigten, konnte er wütend werden. Wir als Lektüregruppe waren von diesen Erregungen schnell ausgenommen. Aber wir spürten im Grunde alle: Er brauchte die Studenten zum Zuhören, nicht zum Diskutieren. Wenn wir mit ihm in der Kneipe saßen, redete er uns mit immer mit ‚Leutchen‘ oder ‚Kinderchen‘ an. Mir waren seine emotionalen Ausbrüche unheimlich, und darin lag der Grund, weshalb ich ihn nicht fragte, ob ich bei ihm promovieren könne.

Wir besuchten die Seminare, unter anderem ein Oberseminar, gemeinsam angeboten von Dozenten der Theologie und der Germanistik. Zu den Theologen zählten neben Steiger der praktische Theologe Rudolf Bohren und der erwähnte Hermann Timm, zu den Germanisten Gerhard vom Hofe, Peter Pfaff und Klaus Manger. Das Thema erinnere ich nicht mehr; es ging um den Überschneidungsbereich zwischen Literaturwissenschaft und Theologie. Ich meine, von den Theologen ritt jeder sein literarisches Steckenpferd, Steiger die Barocklyrik, Bohren Jeremias Gotthelf und Timm Goethe. Aber das kann anders gewesen sein. Vor einer der letzten Sitzungen beschwerten wir – die Lektüregruppe – uns bei Steiger heftig über die – angeblich - fehlenden theologischen Gehalte des Seminars. Uns erschien das alles viel zu liberal: Goethe mit seinem universalen Kompromisslertum war für die Interpretation der Gegenwart nicht mehr erlaubt. Steiger nahm das am Ende der Sitzung zum Anlass für eine im großen Ton vorgetragene Philippika. Allgemeine Bestürzung auf Dozentenseite. Mir erschien der Vorfall unfassbar: Er regte sich nur auf, weil wir ihm das vorher gesagt hatten. Hermann Timm, die Verkörperung von Höflichkeit und Zurückhaltung, war pikiert. Und wir freuten uns trotzdem, dass wir die Germanisten geärgert hatten.

In die Vorgeschichte meiner Dissertation gehört ein Vortrag, den der Philosoph Jürgen Habermas im Jahr 1986 zum sechshundertjährigen Jubiläum der Ruperto Carola hielt. Bezeichnenderweise sprach er nicht im größten Hörsaal, sondern im alten Stadttheater. Ich ergatterte gerade so eben eine der letzten Karten, oben auf dem Balkon, wo ich nicht einmal das schon damals graue Haupthaar des Frankfurter Philosophen sehen konnte. Dafür hörte ich seine stets leicht schnarrende Stimme über die „Idee der Universität“ und die damit verbundenen Lernprozesse sprechen. Habermas sprach klar und genau, man musste nicht mitschreiben, um die Hauptthesen seines Vortrags zu behalten. Für ihn bestand die Idee der Universität darin, dass in ihr um die Wahrheit gerungen wird. Im Seminar werden Argumente ausgetauscht. Das Kriterium, sie zu beurteilen, besteht in ihrer Wahrheit oder Angemessenheit, nicht im formalen Rang desjenigen, der das Argument geäußert hat. Was bedeutet: Ein Student (ohne Rang) kann ein Argument vorbringen, das das Argument eines Ordinarius (mit Amt und Rang) zu Fall bringt. Darüber entstand im Stadttheater sofort einige Aufregung. Nach dem Ende des Vortrags gingen viele Besucher nach Hause, und ich ging hinunter ins Parkett, um die Diskussionsrunde von dort aus zu verfolgen. Habermas wirkte pikiert, dass sein, wie ich fand, harmloses Argument hart angegangen wurde. Herr Gadamer hat mir gerade gesagt, meinte Habermas, dass nicht einmal das stimmt. Der angesprochene Philosoph, ein sehr alter Herr und allgemein gerühmter Begründer der hermeneutischen Schule, den man regelmäßig im ‚Goldenen Hecht‘ oder in der Buchhandlung Weiß treffen konnte, saß ebenfalls im Parkett. Habermas verteidigte tapfer die Idee der Gleichheit und Herrschaftsfreiheit im universitären Seminar gegen alle, die es nach langem Ordinarienleben besser wussten.

In die Vorgeschichte meiner Dissertation gehört ein Vortrag, den der Philosoph Jürgen Habermas im Jahr 1986 zum sechshundertjährigen Jubiläum der Ruperto Carola hielt. Bezeichnenderweise sprach er nicht im größten Hörsaal, sondern im alten Stadttheater. Ich ergatterte gerade so eben eine der letzten Karten, oben auf dem Balkon, wo ich nicht einmal das schon damals graue Haupthaar des Frankfurter Philosophen sehen konnte. Dafür hörte ich seine stets leicht schnarrende Stimme über die „Idee der Universität“ und die damit verbundenen Lernprozesse sprechen. Habermas sprach klar und genau, man musste nicht mitschreiben, um die Hauptthesen seines Vortrags zu behalten. Für ihn bestand die Idee der Universität darin, dass in ihr um die Wahrheit gerungen wird. Im Seminar werden Argumente ausgetauscht. Das Kriterium, sie zu beurteilen, besteht in ihrer Wahrheit oder Angemessenheit, nicht im formalen Rang desjenigen, der das Argument geäußert hat. Was bedeutet: Ein Student (ohne Rang) kann ein Argument vorbringen, das das Argument eines Ordinarius (mit Amt und Rang) zu Fall bringt. Darüber entstand im Stadttheater sofort einige Aufregung. Nach dem Ende des Vortrags gingen viele Besucher nach Hause, und ich ging hinunter ins Parkett, um die Diskussionsrunde von dort aus zu verfolgen. Habermas wirkte pikiert, dass sein, wie ich fand, harmloses Argument hart angegangen wurde. Herr Gadamer hat mir gerade gesagt, meinte Habermas, dass nicht einmal das stimmt. Der angesprochene Philosoph, ein sehr alter Herr und allgemein gerühmter Begründer der hermeneutischen Schule, den man regelmäßig im ‚Goldenen Hecht‘ oder in der Buchhandlung Weiß treffen konnte, saß ebenfalls im Parkett. Habermas verteidigte tapfer die Idee der Gleichheit und Herrschaftsfreiheit im universitären Seminar gegen alle, die es nach langem Ordinarienleben besser wussten.

Mir gefiel Habermas‘ Idee sehr, ich war darauf auch durch ein intensives Studium von Habermas‘ Schriften gut vorbereitet, und sie kam mir deshalb entgegen, weil ich Schwierigkeiten hatte, mich in den großen Seminaren im Plenum zu äußern, besonders wenn jemand wie Lothar Steiger das Seminar leitete.

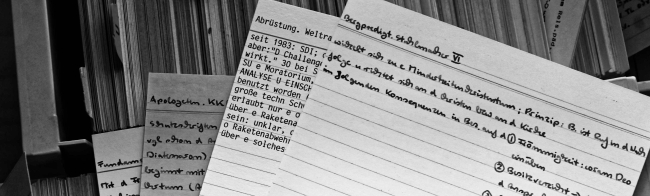

Bei wem also promovieren? In meiner Skatgruppe war das nicht nur für mich ein Problem, sondern auch für den Kommilitonen, mit dem ich befreundet war. Er wollte unbedingt über über die Theologie eines zwischen 1933 und 1945 kompromittierten Theologen promovieren, und er entschied sich, den Marburger Sozialethiker zu fragen, mit dessen Assistenten wir ja mittlerweile gut befreundet waren. Und der Sozialethiker stimmte zu, unter der Bedingung, dass mein Freund erst einmal ein Seminar bei ihm besuche, er dort ein Referat halte, um danach eine Entscheidung zu treffen. Das Seminar galt thematisch der deutschen und amerikanischen Zivilreligion. Und ich sagte zu meinem Kommilitonen: Mir fehlt noch ein sozialethisches Seminar, ich komme einfach mit, wir machen das zusammen. Wir besuchten also das Seminar. Ich führte dann längere Gespräche mit dem dritten Skatpartner, dem Assistenten, und wir wogen ab, ob ich nicht auch einmal bei ihm nachfragen sollte, nach der Möglichkeit einer Dissertation. In der Lektüregruppe verschwieg ich das erst einmal, weil dort der Sozialethiker als ‚nicht theoretisch genug‘ galt. Nun gut.

Zwei Wochen später besuchte ich seine Sprechstunde in seinem winzigen Dachzimmer oben im theologischen Seminar. Ich deutete an, dass ich mir überlege eine Dissertation zu schreiben. Er sagte, er habe das bereits läuten hören und er könne sich das vorstellen. Ich solle weiter das Seminar besuchen, und man könnte danach überlegen, ob man nicht aus dem Seminarthema Zivilreligion eine Dissertation mache. Im Übrigen würde er raten, nicht grundständig zu promovieren, sondern das erste Examen zu bestehen, das Vikariat zu absolvieren und diese Zeit zu nutzen, ein Stipendium zu beantragen, und danach die Dissertation zu schreiben. Ich war erleichtert, dass er keine großen Vorbedingungen stellte. Der Vorschlag mit der Reihenfolge Examen – Vikariat – Stipendium schien mir völlig vernünftig. Ich sagte zu und wurde in das Doktorandenkolloquium aufgenommen, besuchte weiter das Seminar zur Zivilreligion und fortan am Dienstagabend die Sozialethischen Kolloquien.

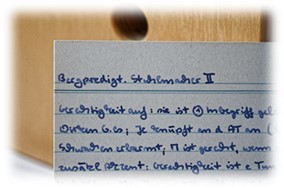

In meiner Lektüregruppe wurde diese Entscheidung mit einem gewissen Stirnrunzeln aufgenommen, denn der Sozialethiker galt als zu praktisch, zu parteipolitisch und – wie erwähnt – als zu wenig theoretisch. Als Theologe verhielt er sich zu Karl Barth wie – sagen wir – Hermann Hesse zu Thomas Mann. Aber die Freundschaftsbande innerhalb der Gruppe waren mittlerweile stark genug, um diesen, meinen Schritt vom Wege zu ertragen. Und vorläufig bestimmte das ja auch nicht mein Studium. Stattdessen bereitete ich mich aufs Examen vor, zog mich in Lerngruppen zurück und tippte die Examensarbeiten meiner Kommilitonen aus der Lektüregruppe ab, weil ich als einziger eine Schreibmaschine mit einem einzeiligen elektronischen Display besaß und fließend mit zehn Fingern tippen konnte. Damals gab es die ersten Personal Computer mit Festplatten von 20 Megabyte, die aber zusammen mit Bildschirm und Drucker fünfstellige Beträge kosteten.

Ein Theologiestudium besteht aus Seminaren und Vorlesungen. Man besucht Sprechstunden bei Professoren und diskutiert mit den Kommilitonen. Daneben aber waren für mich Bibliotheken, Buchhandlungen, Kneipen und Kinos von Bedeutung. Das theologische Zentrum der Heidelberger Kneipenkultur befand sich unmittelbar neben dem Theologischen Seminar in der Kisselgasse, nämlich die Weinstube Witter. Das war der bevorzugte Ort, um nach Seminaren oder Vorträgen theologische Diskussionen fortzusetzen. Bei einem Glas Riesling oder weißem Burgunder von der Bergstraße diskutierten wir an dem langen Tisch des Nebenzimmers weiter, was im Seminar unerledigt geblieben war. Vorne am Stammtisch saß der alte Herr Witter und bewachte den Eingang. Seine schweigsame Frau, die die Namen aller Professoren und Assistenten kannte, bediente uns. Wer großen Hunger hatte, bestellte bei ihr eine Knackwurst aus der Dose, die sie mit einer halben Scheibe Brot und einem Tütchen Senf auf einem kleinen weißen Teller servierte. Mehr als zehn Studenten durften nicht Hunger haben, denn sie hatte stets nur eine Dose Würstchen vorrätig. Wer nur kleinen Hunger hatte, der nahm sich Packung Erdnüsse, die in Plastik luftdicht verschweißt waren und nur mühsam, in der Regel mit Hilfe des Hausschlüssels zu öffnen waren. Die Weinstube Witter wurde deshalb geschätzt, weil sie ausschließlich dem theologischen Gespräch diente. Gut essen konnte man dort nicht, nur seinen Hunger stillen. Wenn ein Seminar am Ende des Semesters nochmals gemeinsam essen ging, suchte man zweihundert Meter östlich der Kisselgasse den sog. Bergbahn-Griechen auf. Dessen griechischer Wirt machte jeden Proseminaristen, der noch nicht sprachfrei war, zum Oberkirchenrat, Landessuperintendenten oder Dekanstellvertreter. Er servierte gegrillte Spieße mit Salat und Reis. Die gegrillten Fleischspieße auf der Speisekarte trugen die Namen der Städte, in denen Paulus Gemeinden gegründet hatte: Ephesus, Korinth, Thessaloniki. Die Kneipen, die sich der Burschenschafts- und Verbindungskultur verschrieben hatten, mieden wir. In größeren Gruppen tranken wir im ‚Weißen Bock‘ ein Bier. Aber dort war es so laut, dass theologische Diskussionen nicht möglich waren. Lange nach Mitternacht war nur noch das erwähnte ‚Vater Rhein‘ neben der Stadthalle geöffnet. Dort konnten Studenten gegen Vorlage ihres Ausweises für drei oder vier D-Mark einen großen Teller Spaghetti Bolognese essen. Wenn ich an den Wochenenden von Durmersheim nach Heidelberg zurückgekommen war, was immer seltener geschah, ging ich gern ins Essighaus und aß dort einen Straßburger Wurstsalat, den man für 1 D-Mark mit einer Tagessuppe als Vorspeise bereichern konnte. Als ich das Jahrzehnte später noch einmal ausprobierte, war das immer noch so. Kulinarisch war alles besser als eine der Mensen der Universität. Wir gingen, wenn es sich nicht vermeiden ließ, in den Marstall, dessen Angebot sich heute wirklich verbessert hat. Bei den Cafés bevorzugten wir das Café Burckhardt in der Nähe der Ebert-Gedenkstätte, gelegentlich das günstig zwischen Fakultät und Alter Aula gelegene Café Gundel. Das von mir heute bevorzugte Café Schafheutle mit seinem wunderbaren Wintergarten neben der Providenzkirche, war mir damals zu bieder.

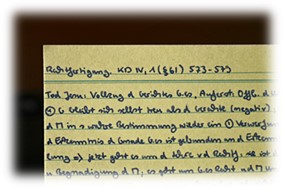

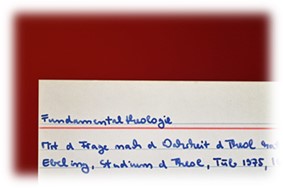

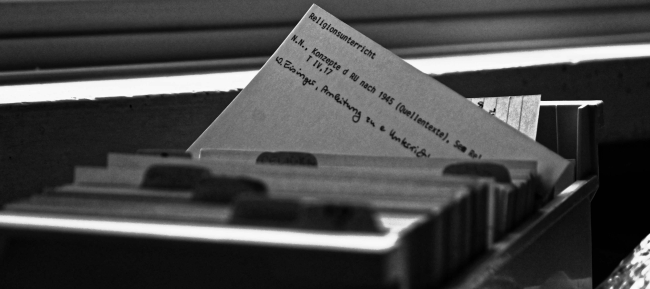

Wer über theologische Themen diskutieren wollte, brauchte dafür Bücher. Ich arbeitete – besonders in der Examenszeit – in der theologischen Bibliothek, fand es wunderbar, abends bis Neun oder Zehn zu bleiben und dann in der sonst völlig dunklen Bibliothek zu sitzen, nur beim Schein meiner Tischlampe mit einem dunkelgrünen Schirm. Theologische Bücher kaufte ich wie alle anderen Theologen bei Comenius in der Plöck. Wir waren entsetzt, als der Inhaber diese Buchhandlung aufgeben musste, zuerst in ein kleineres Domizil nahe am Bismarckplatz und dann ganz von Heidelberg wegzog. Bei Weiß am Uniplatz gab es nur ausgesuchte Bücher, das war wunderbar. Die Auswahl an Philosophie, Literatur und Theologie war exakt am universitären Publikum ausgerichtet. Man musste nie lange nach einem Buch suchen, obwohl das Angebot vergleichsweise klein gehalten war. Was intellektuell interessant war, wurde dort vorrätig gehalten. Die größte Buchhandlung am Uni-Platz war Ziehank, das aber nach einem Skandal mit der Juristischen Fakultät, der es bis in den ‚Spiegel‘ geschafft hatte, politisch kompromittiert war. Ich liebte es trotzdem, bei Ziehank im hinteren Raum mit den Taschenbüchern zu stöbern, weil dort die gesamte Backlist von Suhrkamp, Fischer, dtv und Rowohlt nach Nummern geordnet vorrätig gehalten wurde. Das gibt es lange nicht mehr, und Ziehank wurde von einer großen Kette aufgekauft. Zu meiner Zeit besaß Heidelberg auch eine linke Buchhandlung, Burkhardt an der Marstallmensa, wo man linke Theorie und Ökonomie, anarchistische Philosophen, unbekannte französische Strukturalisten und die Pamphlete radikaler Kleinverlage erwerben konnte. 1968 – das Jahr der Studentenunruhen war zu meiner Studienzeit zwanzig Jahre vorbei, Burkhardt musste seine Buchhandlung bald schließen, aber die Flugblattverteiler aus den sektiererischen K-Gruppen standen noch lange am Eingang der Mensa.

Wer über theologische Themen diskutieren wollte, brauchte dafür Bücher. Ich arbeitete – besonders in der Examenszeit – in der theologischen Bibliothek, fand es wunderbar, abends bis Neun oder Zehn zu bleiben und dann in der sonst völlig dunklen Bibliothek zu sitzen, nur beim Schein meiner Tischlampe mit einem dunkelgrünen Schirm. Theologische Bücher kaufte ich wie alle anderen Theologen bei Comenius in der Plöck. Wir waren entsetzt, als der Inhaber diese Buchhandlung aufgeben musste, zuerst in ein kleineres Domizil nahe am Bismarckplatz und dann ganz von Heidelberg wegzog. Bei Weiß am Uniplatz gab es nur ausgesuchte Bücher, das war wunderbar. Die Auswahl an Philosophie, Literatur und Theologie war exakt am universitären Publikum ausgerichtet. Man musste nie lange nach einem Buch suchen, obwohl das Angebot vergleichsweise klein gehalten war. Was intellektuell interessant war, wurde dort vorrätig gehalten. Die größte Buchhandlung am Uni-Platz war Ziehank, das aber nach einem Skandal mit der Juristischen Fakultät, der es bis in den ‚Spiegel‘ geschafft hatte, politisch kompromittiert war. Ich liebte es trotzdem, bei Ziehank im hinteren Raum mit den Taschenbüchern zu stöbern, weil dort die gesamte Backlist von Suhrkamp, Fischer, dtv und Rowohlt nach Nummern geordnet vorrätig gehalten wurde. Das gibt es lange nicht mehr, und Ziehank wurde von einer großen Kette aufgekauft. Zu meiner Zeit besaß Heidelberg auch eine linke Buchhandlung, Burkhardt an der Marstallmensa, wo man linke Theorie und Ökonomie, anarchistische Philosophen, unbekannte französische Strukturalisten und die Pamphlete radikaler Kleinverlage erwerben konnte. 1968 – das Jahr der Studentenunruhen war zu meiner Studienzeit zwanzig Jahre vorbei, Burkhardt musste seine Buchhandlung bald schließen, aber die Flugblattverteiler aus den sektiererischen K-Gruppen standen noch lange am Eingang der Mensa.

Bei den Kinos bevorzugten wir die Programmkinos, das Gloria und seine kleine Schwester, das Gloriette, dazu die Kamera in Neuenheim und das Studio Europa in der Römerstraße. Spätfilme sahen wir im Lux-Harmonie am Theaterplatz. An Regisseuren bevorzugten wir Wim Wenders, Andrej Tarkowskij, Stanley Kubrick. Mir gelang es aber gelegentlich, meine Skatfreunde zu – wie ich das nannte - Wunderkerzenfilmen zu überreden, mit all den Explosionen, Verfolgungsjagden und Schießereien bei James Bond, Indiana Jones oder Luke Skywalker.

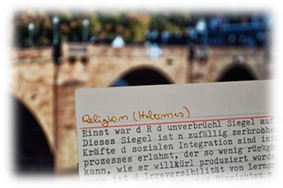

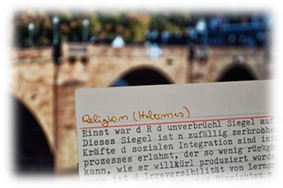

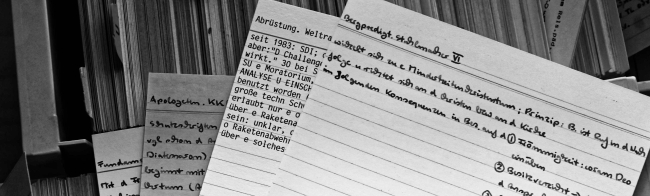

Buchhandlungen, Bibliotheken, billige Restaurants und Kinos bildeten die Vorposten und Stützpunkte der insularen Heidelberger Studentenkultur. Die Touristen fanden wir lästig, wir beachteten sie nicht. Die bürgerliche Kultur kam uns nicht in die Augen, außer vielleicht beim Besuch eines Symphoniekonzerts. Wir beschränkten uns darauf, uns über den selbstherrlichen Bürgermeister aufzuregen. Und wir bekamen auch wenig mit von der kleinen, geheimen Welt der universitären Ordinarienkultur. Dass man über eine Untertunnelung der Neckaruferstraße und andere politische Themen heftig diskutierte, im Gemeinderat und an den Stammtischen, das bekamen wir (leider) nicht mit. Eine Ausnahme bildete der Plan des Ältestenkreises der Heiliggeistkirche, den Glasbildhauer Johannes Schreiter mit neuen Glasfenstern zu beauftragen. Die Entwürfe waren alle in leuchtendem Rot gehalten und thematisierten die Verknüpfung zwischen Theologie, Glaube und Kirche auf der einen sowie von Wissenschaft, Universität und Seminarkultur auf der anderen Seite. Es kam zu einem öffentlichen Konflikt, in dem sich eine Reihe von Professoren der theologischen Fakultät für Schreiter aussprachen. Aber die Biedermänner konnten sich durchsetzen, und der Pfarrer der Kirche wurde aus fadenscheinigen Gründen versetzt.

1988 im Spätsommer bestand ich mein erstes theologisches Examen. Ich fing mit dem Vikariat an, zuerst in Heddesbach, dann in Schopfheim im Südschwarzwald, kehrte aber immer wieder nach dem in Baden praktizierten Modell nach Heidelberg ins Petersstift zurück. Dort erlebte ich vor dem Fernseher den Fall der Mauer.

Ein kunstlos Lied