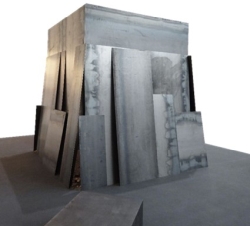

In diesem Dreieck sind nun sorgsam Erdschollen geschichtet, die in einem merkwürdigen Kontrastverhältnis zu dem sie umgebenden Stahl stehen. Und doch sind beide Elemente aufeinander angewiesen, ohne Erde wäre der Stahl nur eine leere Form, ohne den Stahl wäre die Erde nur eine ungeformte Masse, die schnell vergehen würde. Der Stahl wird die Erde auf Dauer nicht halten können, das Kunstwerk hat demnach eine zeitliche Grenze, die freilich erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten überschritten wird und nur eine leere Form übriglässt. Bis dahin „lebt“ das Kunstwerk still vor sich hin.

Man kann, muss freilich aber nicht, diese Zuordnung beider Materialien als eine Art visuelle Metapher deuten, die extrem verdichtet einen epochalen menschheitsgeschichtlichen Wechsel vor Augen führt. Was jeweils für sich nur ein konkretes Material in einem Werk der konkreten Kunst[1] darstellt, kann im Zusammenspiel weitere Bedeutungen und Deutungen generieren. Und auch je nachdem, was die Betrachter*innen an biographisch ausgebildeten Hintergründen mitbringen, ergeben sich weitere Lesarten, in meinem Falle theologische. Man kann als ausgebildeter Theologe nicht davon abstrahieren, welche Rolle Erde und Eisen (und später auch Stahl) in der Geschichte Israels gespielt haben, zu tiefgreifend ist das auch mit der theologischen Theoriewerdung verbunden.

Deshalb ein kurzes Intermezzo

„Die Eisenzeit I (oder: frühe Eisenzeit) in Palästina ist eine Übergangsphase. Die befestigten Städte und Stadtstaaten der vorausgehenden Bronzezeit verfallen zusehends, wenn auch einzelne Städte in der Küsten- und der Jesreel-Ebene weit in die Eisenzeit I hinein fortdauern. Parallel dazu entstehen in den entlegenen Berglandregionen u.a. durch zunehmende Sesshaftwerdung zahllose kleine Dörfer. Während ein Teil der Siedlungen sich als nicht überlebensfähig erweist, sind die anderen zu zunehmender Arbeitsteilung und Kooperation gezwungen, was schließlich zur Entwicklung der Territorialstaaten der Eisenzeit II beiträgt. Die Eisenzeit I ist wesentlich durch eine landwirtschaftliche Lebensweise in Auseinandersetzung mit Naturgegebenheiten und Kultureinflüssen geprägt.

In einem größeren räumlichen und zeitlichen Rahmen wird der Wandel durch verschiedene ökologisch-ökonomische und politische Faktoren begünstigt, v.a. durch den Zusammenbruch des spätbronzezeitlichen Fernhandels und das Entstehen eines Machtvakuums nach dem Untergang des Hethiterreichs, dem Vordringen der Seevölker sowie dem Rückgang und schließlich Ende ägyptischer Herrschaft über Palästina. Auf demselben Hintergrund vollzieht sich parallel das Erstarken der an der Küste sesshaften Philister.“[2]

Materialien, so lese ich daraus, haben auch theologische und politische Implikationen. Feste, be-festigte Städte können wieder zerfallen, Landwirtschaft kann eine neue, politische Bedeutung bekommen, Materialbeherrschung kann geschichtsbildend sein. Dort wo Materialien aufeinanderstoßen, kommt es zu Reibungen und neuen Konstellationen. Was eben noch die Festigkeit der Gruppe garantierte, kann im nächsten Moment zu Staub zerfallen. Selbst der scheinbar härteste Stoff kann durch einen anderen abgelöst werden und steter Tropfen höhlt den Stein.[3]

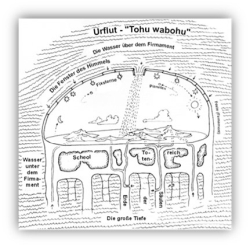

Aber die „Feste“ spielen in der hebräischen Bibel noch eine ganz andere, durchaus ambivalente Rolle, sie sollen uns nach dem ersten Buch der Bibel vor dem Chaos und den herabstürzenden Urfluten schützen.

Feste (hebr. raqia') das »Firmament« (Gn 16ff Ez 1,22ff Ps 19,2 150,1 Dn 12,3), eigentlich »das Gehämmerte, Festgestampfte«. Nach dem altorient. Weltbild erhebt sich über der Erde halbkugelförmig wie ein Zelt (Ps 104,2) das als fester Stoff gedachte Firmament (Dt 28,23 Erz, Js 40,22 Flor), an dem die Sterne hängen. Die Funktion der F. besteht darin, den himmlischen Ozean (Tehom) und damit das Chaos von der Erde fernzuhalten, lediglich Gott selbst kann ihn durch die »Fenster des Himmels« (Gn 7,11) wieder auf die Erde lassen.[4]

Feste (hebr. raqia') das »Firmament« (Gn 16ff Ez 1,22ff Ps 19,2 150,1 Dn 12,3), eigentlich »das Gehämmerte, Festgestampfte«. Nach dem altorient. Weltbild erhebt sich über der Erde halbkugelförmig wie ein Zelt (Ps 104,2) das als fester Stoff gedachte Firmament (Dt 28,23 Erz, Js 40,22 Flor), an dem die Sterne hängen. Die Funktion der F. besteht darin, den himmlischen Ozean (Tehom) und damit das Chaos von der Erde fernzuhalten, lediglich Gott selbst kann ihn durch die »Fenster des Himmels« (Gn 7,11) wieder auf die Erde lassen.[4]

Wir brauchen demnach diese Feste und damit das Feste, sonst sind wir dem Chaos ausgeliefert. Diese nunmehr über 2500 Jahre alte Vorstellung hat sich tief in unser kollektives Gedächtnis geprägt, sie spielt auch heute noch immer eine wichtige Rolle, sie wird nur politisch reaktionär umformuliert und instrumentalisiert. In den zurückliegenden Debatten um „die Festung Europas“ wird von den Fluten gesprochen, die über uns hereinbrechen und es wird eine drohende „Asylantenflut“ beschworen. Das knüpft unmittelbar an archaische Vorstellungen an.

Andererseits wird man das emphatische Lob der „Feste“ in der Neuzeit unschwer dem Protestantismus zuordnen können. „Ein feste Burg ist unser Gott“ lautet eines der Programmlieder der lutherischen Konfession. Ob damit tatsächlich, wie ein Literaturlexikon meint, „die destruktive Kriegsmetaphorik jener Zeit für den religiösen Dienst umgewidmet wurde“[5] kann doch bezweifelt werden. Achim von Arnim spricht im Wunderhorn nicht umsonst von einem „Kriegslied des Glaubens“. Worum es aber geht, ist, in scheinbar oder auch offenbar unsicheren Zeiten Sicherheit zu beschwören, der Ent-Festung entgegenzutreten. Das ist ein Prozess, der Kunst und Gesellschaft seit vielen Jahren und Jahrzehnten beschäftigt.

Madeleine Dietz

Madeleine Dietz

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert begleitet mich das Werk der Künstlerin Madeleine Dietz, von der das einleitend beschriebene Kunstwerk auf meinem Bücherschrank stammt. Als Theologe und Kulturwissenschaftler ist es für mich eine Herausforderung, immer wieder neue Beobachtungen am Werk zu machen und in die Entwicklung ihres Oeuvres einzuordnen. Wie bei vielen großen Künstler*innen gibt es ja eine mehr oder minder kontinuierliche Werkentwicklung, manche Elemente tauchen auf, werden durchgespielt und verschwinden wieder, adere waren am Anfang des Werkprozesses gar nicht vorhanden und bilden nun einen konstitutiven Bestandteil des gesamten Oeuvres.[6] Ich möchte im Folgenden das Werk bis zu dem Punkt verfolgen, an dem es sich mit dem Thema „Ent-Festungen“ beschäftigt.[7]

Biographie

Die Künstlerin wurde 1953 in Mannheim geboren, studierte 1969-73 an der Werkkunstschule in Mannheim Buchgrafik und Buchillustration und begann 1986 erste Videoarbeiten, Performances, Rauminstallationen. 1992 wurde sie mit dem Daniel-Henry-Kahnweiler-Preis für Bildhauerei und Plastik ausgezeichnet. Im gleichen Jahr gab es die ersten Lichtinstallationen und Projektionen.

1993 kuratierte sie die Ausstellung „Kirchgänge“ mit Werken verschiedener Künstler*innen in 11 Landauer Kirchen. 1996 erhielt sie den Cité International des Arts Paris, ein Stipendium für Künstler*innen aus aller Welt. 1997 folgte ein Gaststipendium in der Villa Romana in Florenz, 1998 ein Arbeitsstipendium in Houston, Texas, USA. 2003 erhielt Madeleine Dietz den Ernst-Barlach-Preis. 2004 war sie in Barcelona zu einem Werkstattaufenthalt in der Radierwerkstatt Tristán Barbara, 2013 erhielt sie den Kulturpreis Kunst & Ethos des Verlags Schnell & Steiner in Regensburg. Madeleine Dietz ist Mitglied des Künstlerbunds Baden – Württemberg und Mitglied des Deutschen Künstlerbunds. Sie lebt in Landau-Godramstein/Pfalz. Im Blick auf die zahlreichen Ausstellungen der Künstlerin verweise ich einfach auf die laufend aktualisierte Übersicht auf ihrer Webseite.

1993 kuratierte sie die Ausstellung „Kirchgänge“ mit Werken verschiedener Künstler*innen in 11 Landauer Kirchen. 1996 erhielt sie den Cité International des Arts Paris, ein Stipendium für Künstler*innen aus aller Welt. 1997 folgte ein Gaststipendium in der Villa Romana in Florenz, 1998 ein Arbeitsstipendium in Houston, Texas, USA. 2003 erhielt Madeleine Dietz den Ernst-Barlach-Preis. 2004 war sie in Barcelona zu einem Werkstattaufenthalt in der Radierwerkstatt Tristán Barbara, 2013 erhielt sie den Kulturpreis Kunst & Ethos des Verlags Schnell & Steiner in Regensburg. Madeleine Dietz ist Mitglied des Künstlerbunds Baden – Württemberg und Mitglied des Deutschen Künstlerbunds. Sie lebt in Landau-Godramstein/Pfalz. Im Blick auf die zahlreichen Ausstellungen der Künstlerin verweise ich einfach auf die laufend aktualisierte Übersicht auf ihrer Webseite.

Persönlich kennengelernt habe ich die Künstlerin im Vorfeld der Ausstellung zeitgenössischer Kunst auf dem Kirchentag in Hamburg 1995. Paul Gräb, mit dem ich die Ausstellung vorbereitete, schlug vor, auch eine Arbeit dieser bis dahin mir unbekannten Künstlerin zu zeigen. Madeleine Dietz war da aber durchaus schon bekannt, sie war 1989 von Hans Gercke im Heidelberger Kunstverein gezeigt worden und 1991 im Hospitalhof Stuttgart bei Helmut A. Müller.

Kirchentag 1995, Gruppenausstellung

Der Sinn der Hamburger Ausstellung war es, den Kirchentagsbesucher*innen konzentriert einen Teil der zeitgenössischen bundesrepublikanischen Kunstszene zu zeigen. Zugleich waren mehrere kirchliche Kunstdienste mit ihrem Grafikprogramm mit einbezogen. Zur Ausstellung erschien ein kleiner, geradezu minimalistischer Katalog, ganz bewusst im Postkartenformat, damit die Kirchentagsbesucher*innen ihn erwerben und in ihren Rucksack stecken konnten. In diesem kleinen Katalog erschien mein erster beschreibender Text zum Werk der Künstlerin (mit einem ziemlich peinlichen Fehler meinerseits, der zu einer deutlichen Kritik der Künstlerin führte):

Der Sinn der Hamburger Ausstellung war es, den Kirchentagsbesucher*innen konzentriert einen Teil der zeitgenössischen bundesrepublikanischen Kunstszene zu zeigen. Zugleich waren mehrere kirchliche Kunstdienste mit ihrem Grafikprogramm mit einbezogen. Zur Ausstellung erschien ein kleiner, geradezu minimalistischer Katalog, ganz bewusst im Postkartenformat, damit die Kirchentagsbesucher*innen ihn erwerben und in ihren Rucksack stecken konnten. In diesem kleinen Katalog erschien mein erster beschreibender Text zum Werk der Künstlerin (mit einem ziemlich peinlichen Fehler meinerseits, der zu einer deutlichen Kritik der Künstlerin führte):

Ausgangspunkt der Arbeiten von Madeleine Dietz sind zwei Materialien, wie sie gegensätzlicher kaum gedacht werden können. Auf der einen Seite Metall als festes, nur schwer formbares, dauerhaftes, anorganisches Material mit klaren, durchschaubaren und reproduzierbaren Formen, fast unvergänglich, Kontinuität im Fluss der Zeit, je nach Bearbeitung spiegelnd oder stumpf. Auf der anderen Seite Torf als organisches Material, selbst schon ein Zerfallsprodukt, nur gewaltsam in eine begrenzte Form zu bringen, vergänglich, zerbrechlich. Beides sind nützliche Materialien innerhalb der menschlichen Lebenswelt, sie spenden Halt und Wärme. Madeleine Dietz fügt beide Materialien zu einer Skulptur zusammen, bringt die organische Materie in eine Struktur, die sich der des Metalls anpasst. Der Betrachter kann nun über die Spannung in der Materialität der Arbeit nachdenken: gibt nur das Metall dem organischen Material Halt und Form? Wie verhält sich Metall zur fragilen Struktur des Torfs? Wie verhalten sich die verschiedenen Zeitformen, für die die Materialien jeweils stehen, zueinander?[8]

Ausgangspunkt der Arbeiten von Madeleine Dietz sind zwei Materialien, wie sie gegensätzlicher kaum gedacht werden können. Auf der einen Seite Metall als festes, nur schwer formbares, dauerhaftes, anorganisches Material mit klaren, durchschaubaren und reproduzierbaren Formen, fast unvergänglich, Kontinuität im Fluss der Zeit, je nach Bearbeitung spiegelnd oder stumpf. Auf der anderen Seite Torf als organisches Material, selbst schon ein Zerfallsprodukt, nur gewaltsam in eine begrenzte Form zu bringen, vergänglich, zerbrechlich. Beides sind nützliche Materialien innerhalb der menschlichen Lebenswelt, sie spenden Halt und Wärme. Madeleine Dietz fügt beide Materialien zu einer Skulptur zusammen, bringt die organische Materie in eine Struktur, die sich der des Metalls anpasst. Der Betrachter kann nun über die Spannung in der Materialität der Arbeit nachdenken: gibt nur das Metall dem organischen Material Halt und Form? Wie verhält sich Metall zur fragilen Struktur des Torfs? Wie verhalten sich die verschiedenen Zeitformen, für die die Materialien jeweils stehen, zueinander?[8]

Man sollte einfach keine Texte zu Kunstwerken schreiben, die man nicht vorher „angefasst“ und richtig verstanden hat. Denn natürlich handelt es sich nicht um Torf, der von der Künstlerin verarbeitet wird, sondern um getrocknete Lehmerde, was ganz andere Konnotationen und Konstellationen beinhaltet. Spätestens vor Ort in Hamburg war mir das natürlich klar und wurde dann auch einsichtig. Es geht dabei nicht zuletzt um die Festigkeit des Materials, was nicht zuletzt beim Hausbau wichtig wird: Hoffentlich nicht auf Torf gebaut sagt man dem Häuslebauer. Bei Madeleine Dietz geht es aber um die konstruktive Schichtung des getrockneten Materials. Und die Erde ist nicht abgestorben, sondern enthält durchaus potentielles Leben, etwa Grassamen.

Documenta-Begleitausstellung 1997

Mehr Gelegenheit, das Werk von Madeleine Dietz kennenzulernen, bot 1997 die Documenta-Begleitausstellung der Ev. Kirche zur Documenta X. Die kuratorische Idee dieser Ausstellung unter dem Titel „Inszenierung und Vergegenwärtigung“ war, so schrieb ich bereits in der letzten Ausgabe des Magazins für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, „liturgische Punkte der Kirche (Tympanon, Altar, Kanzel, Chorraum, Seitenschiff) so zu ‚besetzen‘, dass Gottesdienst zwar weiter möglich war, er aber aus seiner Selbstverständlichkeit gerissen wurde.“ Von Madeleine Dietz gab es dabei zwei Kunstinstallationen, eine, die viel Einsicht in den Entstehungsprozess ihrer Arbeiten vermittelte und sich über 100 Tage entwickelte und eine, die zentral in den Kirchenraum eingriff. Im Kurzführer der Ausstellung schrieb ich dazu:

„Beim Betreten der Kirche, direkt unter dem linken Westturm, findet der Besucher eine Installation der Künstlerin Madeleine Dietz. Sie hat den Boden kreisförmig mit frischer Erde ausgelegt. Die Raumöffnungen sind verhängt und der Erdhaufen wird durch eine Lichtprojektion kegelförmig angestrahlt.

Die Materie wird dann ihrem natürlichen Entwicklungsprozess überlassen - Erde, „die in Verbindung mit Wasser zu einem formbaren Material wird, ausgebreitet am Boden Risse bildend, der eigenen Gesetzmäßigkeit folgend zu Erdschollen zerbricht.“ (M. Dietz). Im Gestus der Arte Povera werden elementare Materialien in ihrer Ästhetik erforscht. Der Prozess-Charakter der Arbeit transportiert „das ewige Spiel um Formbehauptung und Formauflösung“. Versteht man Kirchen als Orte, an denen Menschen Station machen oder sich zu öffentlichen Ereignissen versammeln: heiraten, taufen, beerdigen, dann lenkt Dietz mit ihrer Installation den Blick auf die materialen Gegebenheiten und die formalen Charakteristika des Ortes: ein Stück Erde, auf dem man steht. Ein ähnlich symbolisch verdichteter Ort ist das Paradies. Während die Installation in einem neutralen Ausstellungskontext die Aufmerksamkeit ausschließlich auf sich selbst ziehen würde, erinnert sie in einem religiösen Kontext an die Paradies-Erzählung und die Schöpfungsgeschichte. So findet man im Eingangsbereich der Kirche - der seit den Anfängen des christlichen Kirchenbaus das „Paradies“ genannt wurde - häufig Darstellungen der Paradies-Erzählung. Materialien und Komposition der Arbeit von Dietz rufen Erinnerungen an den Schöpfungsbericht der Priesterschrift hervor: Die Trennung von Licht und Dunkelheit, die Scheidung von Wasser und Festland erscheinen modellhaft inszeniert.“[9]

Während diese Arbeit ihren Reiz und ihre Faszination vor Ort erst entfaltete, wenn man dem Trocknungs- und Verfestigungsprozess über eine längere Zeit beiwohnte, erregte das andere Kunstwerk gleich in mehrfacher Hinsicht die Aufmerksamkeit der Gemeindemitglieder und der Ausstellungsbesucher*innen.

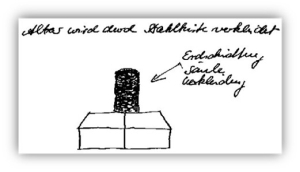

Im Gespräch mit Madeleine Dietz wurde mir damals zunächst klar, wie viel Respekt Künstler*innen dem religiösen Ritus und der Gestaltung einer Kirche entgegenbringen. Während ich den Kirchenraum durchaus als experimentellen Erkundungsraum begreife, haben Künstler*innen wesentlich bestimmtere Vorstellungen davon, wie „heilig“ etwa der Altarraum den Gläubigen wohl sein muss und scheuen davor, in ihn einzugreifen. Genau darum hatte ich Madeleine Dietz nämlich gebeten – weil ich ihre Arbeit inzwischen kannte und ihr zutraute, eine außergewöhnliche künstlerische Lösung zu finden. Die ersten Entwürfe und Skizzen zeigen gegenüber der tatsächlich realisierten Lösung deutlich, wie vorsichtig tastend sie an den Altarraum herangegangen ist.

Im Gespräch mit Madeleine Dietz wurde mir damals zunächst klar, wie viel Respekt Künstler*innen dem religiösen Ritus und der Gestaltung einer Kirche entgegenbringen. Während ich den Kirchenraum durchaus als experimentellen Erkundungsraum begreife, haben Künstler*innen wesentlich bestimmtere Vorstellungen davon, wie „heilig“ etwa der Altarraum den Gläubigen wohl sein muss und scheuen davor, in ihn einzugreifen. Genau darum hatte ich Madeleine Dietz nämlich gebeten – weil ich ihre Arbeit inzwischen kannte und ihr zutraute, eine außergewöhnliche künstlerische Lösung zu finden. Die ersten Entwürfe und Skizzen zeigen gegenüber der tatsächlich realisierten Lösung deutlich, wie vorsichtig tastend sie an den Altarraum herangegangen ist.

„Der Altarbereich einer Kirche wird immer als besondere räumliche Verdichtung verstanden. Jede Bewegung innerhalb eines Kirchenraums scheint sich an diesem Bereich zu orientieren. Wie wichtig der Altar für die Raumgestaltung und die Raumerfahrung ist, hat der Psychoanalytiker Alfred Lorenzer hervorgehoben: »Die herausragende Bedeutung des Altars ist nicht nur eine theologische. Tatsächlich zeigt schon ein flüchtiger Überblick über die Geschichte des Kirchenbaus, dass der Altar stets das Gestaltungszentrum, das gestaltbildende Zentrum der christlichen Sakralbauten war. Der Altar ist als Schwerpunkt des 'Sinngefüges Kirche' notwendig 'räumlicher Schwerpunkt’, das heißt, sein Platz und seine Gestalt sind konstitutiv für die Raumstruktur«.[10] Im Protestantismus hat der Altar theologisch eine weniger bedeutsame Rolle. Hier kommt es weniger auf die symbolische Ausgestaltung des Ortes an, als vielmehr auf die rechte Verkündigung des Wortes Gottes. Nichtsdestoweniger bleibt auch in einer protestantischen Kirche die Bedeutung des Altars als sinnlich-raumstrukturierendes Element erhalten. Vielleicht kann man sogar sagen, dass gerade hier der Altar seine ästhetischen Qualitäten entfalten kann. Denn nicht erst die symbolische Fülle garantiert ästhetische oder religiöse Sinnlichkeit. Jeder Blick in moderne Museen oder Galerien zeigt, dass barocke Fülle für sinnliche Erfahrung nicht notwendig ist, ja dass die Reduktion auf das Wesentliche, auf elementare Formen durchaus zur Steigerung aisthetischer wie ästhetischer Qualitäten beitragen kann. Dies wird durch die Arbeit von Madeleine Dietz in der Kirche Sankt Martin in Kassel besonders eindrucksvoll vor Augen geführt. Im Rahmen der Ausstellung ‚Inszenierung und Vergegenwärtigung. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute‘ hat Madeleine Dietz über den bisherigen Altar der Kirche einen zusammengesetzten Stahlschuber gestülpt und darauf in gleicher Breite eine hohe Wand aus geschichteten Erdschollen errichtet. Auffällig geraten dabei - wie in vielen anderen Arbeiten von Madeleine Dietz - Erde und Stahl in einen unmittelbaren Kontrast. Die produktive Spannung von organischen und anorganischen Materialien, von geschlossener Fläche und fragiler Schichtung entwickelt eine eigene und eigentümliche Faszination. Die Strenge des Stahls steht in einem ‚fruchtbaren Konflikt‘ mit der Lebendigkeit der Erde.

Durch die künstlerische Neuinszenierung des Altarbereichs wird das bisherige rituelle Zentrum verändert und in seinen formalen Gegebenheiten bewusst gemacht. Diese Veränderung legt einen Vergleich mit dem gewohnten Anblick und auch mit den vertrauten Assoziationen zu einem Altar nahe. War der bisherige Altar eine wenig überzeugende räumliche Gestaltung zwischen dem großen Kirchenschiff und der abgetrennten Chorkirche, wird nun mit der ästhetischen Neuinszenierung ein auch räumlich befriedigender Abschluss erreicht. Kreuz und Altar werden dabei nur scheinbar den Blicken entzogen, denn durch das Verbergen des bisher Gewohnten wird die Frage nach dessen Gestalt und Gehalt virulent. Gleichzeitig wird der Ort nun durch das Kunstwerk von Madeleine Dietz neu definiert. Er bekommt eine Gestaltqualität, die religiöse Betrachter an die Altäre Jahwes im Jerusalemer Tempel erinnern könnte, wie sie etwa der Psalm 84 vor Augen führt. Als Handlungsort bleibt auch der Altar von Madeleine Dietz untrennbar mit seiner liturgischen Funktion verschmolzen. Die Neuinszenierung des Altarbereichs reaktiviert die Erinnerung daran, dass Altäre Kultstätten sind. Da durch die Art der Gestaltung kein bestimmter Ritus zum Ausdruck kommt, wird die Konzentration auf den Ort und seine rituelle Funktion selbst gelenkt. Insofern Rituale der Herstellung einer Ordnung dienen, die den Einbruch des lebensbedrohenden Chaos' abwehren soll, wirkt die Installation von Madeleine Dietz ambivalent, weil sie Chaos und Ordnung zugleich beinhaltet: Sie (zer-) stört das Erscheinungsbild des vertrauten Rituals und sorgt durch die ästhetisch reflektierte Modifikation des Erscheinungsbildes gleichzeitig dafür, dass das vertraute Ritual nicht in leerer Konvention erstarrt, sondern eine neue Ordnung finden kann.“[11]

Durch die künstlerische Neuinszenierung des Altarbereichs wird das bisherige rituelle Zentrum verändert und in seinen formalen Gegebenheiten bewusst gemacht. Diese Veränderung legt einen Vergleich mit dem gewohnten Anblick und auch mit den vertrauten Assoziationen zu einem Altar nahe. War der bisherige Altar eine wenig überzeugende räumliche Gestaltung zwischen dem großen Kirchenschiff und der abgetrennten Chorkirche, wird nun mit der ästhetischen Neuinszenierung ein auch räumlich befriedigender Abschluss erreicht. Kreuz und Altar werden dabei nur scheinbar den Blicken entzogen, denn durch das Verbergen des bisher Gewohnten wird die Frage nach dessen Gestalt und Gehalt virulent. Gleichzeitig wird der Ort nun durch das Kunstwerk von Madeleine Dietz neu definiert. Er bekommt eine Gestaltqualität, die religiöse Betrachter an die Altäre Jahwes im Jerusalemer Tempel erinnern könnte, wie sie etwa der Psalm 84 vor Augen führt. Als Handlungsort bleibt auch der Altar von Madeleine Dietz untrennbar mit seiner liturgischen Funktion verschmolzen. Die Neuinszenierung des Altarbereichs reaktiviert die Erinnerung daran, dass Altäre Kultstätten sind. Da durch die Art der Gestaltung kein bestimmter Ritus zum Ausdruck kommt, wird die Konzentration auf den Ort und seine rituelle Funktion selbst gelenkt. Insofern Rituale der Herstellung einer Ordnung dienen, die den Einbruch des lebensbedrohenden Chaos' abwehren soll, wirkt die Installation von Madeleine Dietz ambivalent, weil sie Chaos und Ordnung zugleich beinhaltet: Sie (zer-) stört das Erscheinungsbild des vertrauten Rituals und sorgt durch die ästhetisch reflektierte Modifikation des Erscheinungsbildes gleichzeitig dafür, dass das vertraute Ritual nicht in leerer Konvention erstarrt, sondern eine neue Ordnung finden kann.“[11]

Man könnte auch sagen, dass die Arbeit einen Prozess der Ent-Festung eines geronnenen Erscheinungsbildes in Gang setzt, der in diesem Fall nach 15 Jahren zu neuen Gestaltungsformen im Kirchenraum führt. Aber es ist natürlich so, dass das ursprüngliche Werk ein autonomes Kunstwerk ist, während die jetzige Lösung aus funktionalen Gründen in den Bereich der „angewandten Kunst“ gerät. Der Gebrauchskontext droht stets den künstlerischen Charakter zu überlagern und erfordert von den Kirchenvertreter*innen und Gemeindegliedern, behutsam mit der Funktionalisierung des Kunstwerks umzugehen, sonst kommt es schnell zu einem ganz banalen Ikonoklasmus.

Man könnte auch sagen, dass die Arbeit einen Prozess der Ent-Festung eines geronnenen Erscheinungsbildes in Gang setzt, der in diesem Fall nach 15 Jahren zu neuen Gestaltungsformen im Kirchenraum führt. Aber es ist natürlich so, dass das ursprüngliche Werk ein autonomes Kunstwerk ist, während die jetzige Lösung aus funktionalen Gründen in den Bereich der „angewandten Kunst“ gerät. Der Gebrauchskontext droht stets den künstlerischen Charakter zu überlagern und erfordert von den Kirchenvertreter*innen und Gemeindegliedern, behutsam mit der Funktionalisierung des Kunstwerks umzugehen, sonst kommt es schnell zu einem ganz banalen Ikonoklasmus.

Ver-Ortungen - Paderborn 1999

1999 ergab sich die Möglichkeit, in der Paderborner Abdinghofkirche jenes Projekt der künstlerischen Erschließung und Ent-Festung eines religiösen Raumes, das in Kassel von zahlreichen Künstler*innen getragen worden war, nun in eine Hand zu legen und durch Madeleine Dietz eine komplette mittelalterliche Kirche mit Werken autonomer Kunst in Szene setzen zu lassen. Wesentlich konsequenter, einheitlicher und stimmiger, als dies in einer Gruppenausstellung je hätte geschehen können, wurde so ein religiöser Raum intensiv ästhetisch befragt und untersucht. Besonders galt das im Blick auf das Hauptwerk der Ausstellung, den Stufenweg zum Altar:

„Der Blick zum Altar zeigt die zentrale Arbeit von Madeleine Dietz in dieser Ausstellung in der Abdinghofkirche. Sie eröffnet einen erdgebundenen Weg, der im Kirchenschiff beginnt, dann die Stufen hinaufführt und vor dem Altar endet. Wo traditionell ein strapazierfähiger Teppich liegt, bedecken während der Ausstellung nun getrocknete, geschichtete und zugleich fragil erscheinende Erdstücke den Boden. Das verändert sowohl den Blick wie auch den Zugang zum Altar und zum Chor der Kirche radikal. Während ein Teppich wie ein Gebrauchsgegenstand wahrgenommen und genutzt wird, ist das bei diesem geschütteten „Stufenweg“ anders. Er führt zu einer Irritation im Raumgefüge und man ist versucht, einen anderen Zugang zu wählen. Niemand betritt ohne weiteres diese Installation, der Weg zum Altar wird durch sie sowohl gebrochen als auch betont. In der Perspektive der Gottesdienstbesucher, die unten im Kirchenschiff sitzen, erwächst nun der Altar, ähnlich wie es der Prophet Hesekiel in einer seiner Visionen schildert, „aus dem Schoß der Erde“. Traditionell erschließt der Fußboden einer Kirche den Weg von der Tür (d.h. von der Außenwelt) hin zum Altar (dem „Zentrum“ der Kirche), er trägt das Geschehen in der Kirche. Der Fußboden einer Kirche stellte also für die Künstler immer schon eine besondere Herausforderung dar.

„Der Blick zum Altar zeigt die zentrale Arbeit von Madeleine Dietz in dieser Ausstellung in der Abdinghofkirche. Sie eröffnet einen erdgebundenen Weg, der im Kirchenschiff beginnt, dann die Stufen hinaufführt und vor dem Altar endet. Wo traditionell ein strapazierfähiger Teppich liegt, bedecken während der Ausstellung nun getrocknete, geschichtete und zugleich fragil erscheinende Erdstücke den Boden. Das verändert sowohl den Blick wie auch den Zugang zum Altar und zum Chor der Kirche radikal. Während ein Teppich wie ein Gebrauchsgegenstand wahrgenommen und genutzt wird, ist das bei diesem geschütteten „Stufenweg“ anders. Er führt zu einer Irritation im Raumgefüge und man ist versucht, einen anderen Zugang zu wählen. Niemand betritt ohne weiteres diese Installation, der Weg zum Altar wird durch sie sowohl gebrochen als auch betont. In der Perspektive der Gottesdienstbesucher, die unten im Kirchenschiff sitzen, erwächst nun der Altar, ähnlich wie es der Prophet Hesekiel in einer seiner Visionen schildert, „aus dem Schoß der Erde“. Traditionell erschließt der Fußboden einer Kirche den Weg von der Tür (d.h. von der Außenwelt) hin zum Altar (dem „Zentrum“ der Kirche), er trägt das Geschehen in der Kirche. Der Fußboden einer Kirche stellte also für die Künstler immer schon eine besondere Herausforderung dar.

Heute ist der „Weg ins Leben“ des wandernden Gottesvolkes in der Regel von betonter Schlichtheit. Auch die Installation von Madeleine Dietz wahrt diese Schlichtheit, aber sie macht gerade darin eindringlich auf die Materialität des Weges aufmerksam, indem sie die Erdgebundenheit, die man sonst allzu leicht übersieht, plastisch werden lässt und damit zugleich physisch wahrnehmbar macht. Religiöse wie ästhetische Erfahrungen sind nie abstrakt, sie geschehen konkret. Wir müssen sowohl religiöse wie ästhetische Räume betreten, sie begehen oder umschreiten, um Erfahrungen zu machen.

Wer den Stufenweg von Madeleine Dietz umschreitet, kann die komplexe Beziehung zum Raum, zur Geschichte, die er verkörpert, am eigenen Leib und mit eigenen Sinnen erfahren, vielleicht verändert er seinen Standpunkt auch und betrachtet seine Umgebung in neuer Perspektive.“[12]

Selten wurde die Ent-Festung des Vertrauten, das Fragmentarische unseres Wegs deutlicher als mit dieser Arbeit. Die damalige Eigentümlichkeit der Künstlerin, ihre Arbeiten mit negativ formulierten Titeln zu versehen („Kein Brunnen“, „Kein Schrein“, „Kein Fenster zum Himmel“), sich also der positiven Sinnsetzung durch Titelgebung zu entziehen, bildete im Kontext eines religiösen Raumes eine besondere Herausforderung. Nichts war, wie es schien. Permanent mussten die Besucher*innen eigene Urteile fällen.

Geht man nun die Stufen zum Mittelschiff hinunter, stößt man gleich am Anfang des Kirchenschiffes auf einen schwarzen stählernen Kubus. Mitten in die obere Stahlfläche ist ein Loch eingelassen, durch das man in den Kubus schauen kann. Dabei erblickt man einen aus getrockneten Erdstücken kreisrund geschichteten Brunnen, der ins Bodenlose zu führen scheint. Die naheliegende Assoziation: ein Brunnen? wird vom Werktitel bestritten: „Kein Brunnen“! Denn käme dieser Brunnen mit Wasser in Kontakt, würde seine aus getrockneter Erde geschaffene Form zerfließen. Das Objekt lebt vom Kontrast des kalten und strengen Stahls mit der warmen Erde.[13]

Geht man nun die Stufen zum Mittelschiff hinunter, stößt man gleich am Anfang des Kirchenschiffes auf einen schwarzen stählernen Kubus. Mitten in die obere Stahlfläche ist ein Loch eingelassen, durch das man in den Kubus schauen kann. Dabei erblickt man einen aus getrockneten Erdstücken kreisrund geschichteten Brunnen, der ins Bodenlose zu führen scheint. Die naheliegende Assoziation: ein Brunnen? wird vom Werktitel bestritten: „Kein Brunnen“! Denn käme dieser Brunnen mit Wasser in Kontakt, würde seine aus getrockneter Erde geschaffene Form zerfließen. Das Objekt lebt vom Kontrast des kalten und strengen Stahls mit der warmen Erde.[13]

Die Abdinghofkirche atmete trotz ihrer protestantischen Inbesitznahme dennoch weiterhin den Geist des katholischen Ordo, in dem sie geschaffen wurde. Das wurde deutlich, wenn man auf folgendes Objekt stieß, das so funktional schien und doch so dysfunktional eigenständig war:

Ein fast beiläufig wahrgenommenes Objekt ist die „Viertelkugel“. Irgendwie erwartet man in einer Kirche eine derartige Form, man denkt etwa an ein Weihwasserbecken. Freilich ist ein derartig gestaltetes Becken in einer evangelischen Kirche eher ungewöhnlich, die Füllung mit getrockneter Erde allzumal. Es ist aber eine streng formale Arbeit, eine Viertelkugel eben, die nach dem Prinzip der Arbeiten von Madeleine Dietz mit feuchter Erde gefüllt wurde, die dann im Laufe des Trocknungsprozesses Risse gebildet hat. Wasser, das ansonsten die Füllung eines derartigen Beckens sein könnte, ist dem Objekt ganz entzogen. Die Irritation tritt nach und nach ein: welche Bedeutung hat ein solches Objekt in einer evangelischen Kirche, woran erinnert es, welche Assoziationen löst es aus?[14]

Ein fast beiläufig wahrgenommenes Objekt ist die „Viertelkugel“. Irgendwie erwartet man in einer Kirche eine derartige Form, man denkt etwa an ein Weihwasserbecken. Freilich ist ein derartig gestaltetes Becken in einer evangelischen Kirche eher ungewöhnlich, die Füllung mit getrockneter Erde allzumal. Es ist aber eine streng formale Arbeit, eine Viertelkugel eben, die nach dem Prinzip der Arbeiten von Madeleine Dietz mit feuchter Erde gefüllt wurde, die dann im Laufe des Trocknungsprozesses Risse gebildet hat. Wasser, das ansonsten die Füllung eines derartigen Beckens sein könnte, ist dem Objekt ganz entzogen. Die Irritation tritt nach und nach ein: welche Bedeutung hat ein solches Objekt in einer evangelischen Kirche, woran erinnert es, welche Assoziationen löst es aus?[14]

Kann man Tote sammeln?

Ein Projekt, das diese Zeitschrift über einen längeren Zeitraum (2003-2007) begleitet hat, war „Side by Side“ (Heft 24, Heft 30, Heft 48). Die Künstlerin schrieb dazu

Im Jahr 2003 habe ich mit meinem Projekt side by side begonnen. Ein Projekt, in dem ich den Versuch unternehme, in jedem Land dieser Welt einen Friedhof oder eine heilige Stätte zu finden, aus dem mir eine handvoll Erde überlassen wird. In side by side geht es mir um Erinnerung und Gedanken an geliebte verstorbene Menschen, aber auch um ein Gefühl von Endlichkeit, verbunden mit dem Schicksal aller Menschen jedweder Nationalität und Glaubens. Welche Unterschiede in den Ländern unserer Welt gibt es, wenn Menschen bestattet / verbrannt werden? Wie unterscheiden sich die Religionen im Umgang mit dem Sterben dem Tod, und mit dem was bleibt, dem Leben ‚danach’?

Entstanden ist am Ende des Projektes 2007 ein weltweit generiertes Konzeptkunstwerk. Detailliert wird dokumentiert, wo die einzelnen Erdschichten entnommen wurden, welche Begleitumstände dazu zu notieren sind und auch, welche Probleme es vor Ort gab. Denn natürlich kann und darf man nicht einfach Friedhofserde aus aller Welt zusammentragen – hier gibt es zahlreiche Grenzen und man berührt viele Tabus. Hier geht es um die elementarsten Vorgänge im Gefühlsleben der Menschen, um ihren Glauben, ihre Überzeugungen, ihre Bindungen.[15]

Entstanden ist am Ende des Projektes 2007 ein weltweit generiertes Konzeptkunstwerk. Detailliert wird dokumentiert, wo die einzelnen Erdschichten entnommen wurden, welche Begleitumstände dazu zu notieren sind und auch, welche Probleme es vor Ort gab. Denn natürlich kann und darf man nicht einfach Friedhofserde aus aller Welt zusammentragen – hier gibt es zahlreiche Grenzen und man berührt viele Tabus. Hier geht es um die elementarsten Vorgänge im Gefühlsleben der Menschen, um ihren Glauben, ihre Überzeugungen, ihre Bindungen.[15]

Die Hebräische Bibel setzt die Toten dem Staub gleich, nennt die Toten ‚die im Staub wohnen’, ‚die im Staubland schlafen’ und bezeichnet die Sterbenden als ‚die sich in den Staub betten’, ‚die zum Staub hinabsteigen, niedersinken’. Auf der anderen Seite gibt es in der Bibel auch die Hinweise auf den Staub, der Gott teuer ist. Während ein guter Teil der literarischen Texte die Bedeutungslosigkeit des Staubes hervorhebt, die Demütigung, im Staub zu kriechen, und die Notwendigkeit, den Staub von den Füßen zu schütteln, ist ein anderer Teil daran interessiert, noch dem kleinsten Staubkorn auf der Erde Bedeutung zuzuweisen. Die „Verklärung des Gewöhnlichen“ (Arthur Danto), die gerade auch die Ästhetik Gottes und nicht nur die Kunst des 20. Jahrhunderts auszeichnet, führt dazu, noch dem Geringsten eine zentrale Bedeutung zu zuweisen. Nicht aus dem Staub erhebt sich etwas, sondern der Staub selbst wird erhoben. Staub hat daher auch etwas Subversives, wie aus einem Briefwechsel um den theologischen Begriff des Staubs zwischen dem Theologen Helmut Gollwitzer und der in Stammheim einsitzenden Terroristin Gudrun Ensslin deutlich wird: „Staub ist der mächtige Beton in unseren Städten, es ist aber auch in uns Staub, der sich empören wird.“[16] Und so wird aus einem Erinnerungs- und Vergegenwärtigungsprojekt ein politisches Projekt.

Ent-Festungen

Wir sind wohnende Tiere (sei es in Nestern, Höhlen, Zelten, Häusern, übereinandergeschichteten Würfeln, Wohnwagen oder unter Brücken). Denn ohne einen gewöhnlichen Ort könnten wir nichts erfahren … Im Mittelalter allerdings hielt man uns für … Homines viatores, im Jammertal herumirrende Chaoten. Maimonides hat bekanntlich einen «Führer für Verirrte» geschrieben. Gegenwärtig verfügen wir stattdessen über Michelins, finden aber trotzdem oft nicht nach Hause. Es häufen sich Anzeichen für ein neues Unbehaustsein. Wahrscheinlich, weil unsere Häuser der Aufgabe nicht mehr gerecht werden, Geräusche zu Erfahrungen zu prozessieren.“ [17]

Wir sind wohnende Tiere (sei es in Nestern, Höhlen, Zelten, Häusern, übereinandergeschichteten Würfeln, Wohnwagen oder unter Brücken). Denn ohne einen gewöhnlichen Ort könnten wir nichts erfahren … Im Mittelalter allerdings hielt man uns für … Homines viatores, im Jammertal herumirrende Chaoten. Maimonides hat bekanntlich einen «Führer für Verirrte» geschrieben. Gegenwärtig verfügen wir stattdessen über Michelins, finden aber trotzdem oft nicht nach Hause. Es häufen sich Anzeichen für ein neues Unbehaustsein. Wahrscheinlich, weil unsere Häuser der Aufgabe nicht mehr gerecht werden, Geräusche zu Erfahrungen zu prozessieren.“ [17]

Das schrieb der Medienphilosoph Vilém Flusser 1989 unter der Überschrift „Häuser bauen“. Seit 2016 verleiht Madeleine Dietz diesem epochalen Prozess vom Sichtbar- und Bewusstwerden unseres Unbehaustseins und der Rückkehr zum Nomadischen einen künstlerischen Ausdruck. Das Material ‚Stahl‘ steht zunächst für den Schein der Sicherheit, für Konstruktion und Abgrenzung, für Undurchdringbarkeit. In dem Moment, in dem wir uns unsicher fühlen, beginnen wir Mauern zu errichten und Zäune hochzuziehen und verwandeln zugleich das eigene Gebiet in ein Gefängnis. Die bei Madeleine Dietz sichtbar werdende künstliche Schichtung der Materialien, ihre an Instabilität grenzende Konstruktion verweist aber auch auf die Brüchigkeit dieses Prozesses. Ihre Objekte stehen im Weg, erzwingen Um-Wege, schließen sich aber nicht mehr. Dietz schichtet Stahlplatten, wie ehedem ihre Erdstücke, zu einem Gebilde, das bei aller scheinbaren Solidität zugleich auch fragmentarische Züge bekommt. Der Stahl behält so zwar seinen materialimmanenten konstruktiven Charakter, aber er wirkt nun vor-läufig, nicht mehr end-gültig. Er kann sich zwar noch zu einem Kubus erheben, aber die Stahlplatten rundherum lassen die Gegenkräfte erkennbar werden, die drohende tektonische Verwerfung, die Gefahr „einstürzender Neubauten“. Das Ganze wird zu einem Objekt, das Entwurfscharakter hat, weil es jederzeit sich verändernden Gegebenheiten angepasst werden muss, damit seinen Festungs-Charakter verliert und potentiell nomadisch wird. Das ist unmittelbar politisch. Im Kontext der früheren Arbeiten von Dietz, die ebenfalls vom Ruinösen und vom Vergänglichen sprechen, tritt nun verstärkt das Element des Transitorischen, des Übergangs hervor. Es ist eine künstlerische Metapher.

Die Gitterzäune, die wir heute erleben, bieten keine Sicherheit, sondern machen die Willkürlichkeit, die Künstlichkeit dieser Art der Grenzziehungen sichtbar. Die stählernen Gebilde können morgen schon andere Gehäuse bilden, aber sie können nicht mehr der End-Gültigkeit der Abgrenzung dienen, sie sind Konstruktionen, die auch dekonstruiert werden können. Gitter, Stahl, Erde gibt es weiterhin, aber sie sind nun reversible Elemente, Mittel im Prozess von Verflechtungen, Aufbrüchen und neuer Zusammenstellungen.