Ent-Festung

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Utopie und DystopieOder: Wovon träumen eigentlich Sci-Fi-Filmer*innen?Andreas Mertin The American Dream[1]

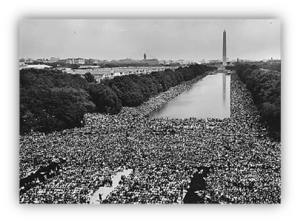

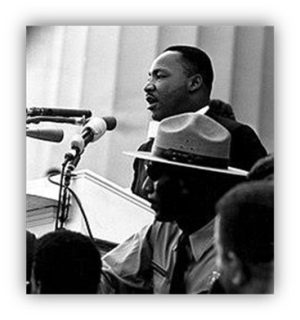

Daraufhin beschloss die Bürgerrechtsbewegung, einen Marsch auf Washington zu veranstalten, der dann zur größten Massenveranstaltung in den USA werden sollte. 250.000 Menschen nahmen daran teil und als einer der letzten Redner sollte Martin Luther King sprechen, als „moralischer Anführer der Nation“. Seine Rede würde das sein, was man von der Veranstaltung im Gedächtnis behalten würde. Martin Luther King machte sich vorher viele Gedanken zu seiner Rede. Er befragte seinen Freund Wyatt Tee Walker, denn er hatte bereits verschiedene Ideen, unter anderem die emphatische Formel „I have a dream!“ Walker riet ihm davon ab, diese Phrase zu verwenden, da sie klischeehaft und abgenutzt sei. Diesen Einwand kann man nur verstehen, wenn man bedenkt, dass der amerikanische Traum – The American Dream – schon seit der Unabhängigkeitserklärung 1776 beschworen worden war, ohne jemals für die nicht-weiße Bevölkerung gegolten zu haben. Das war die Herausforderung für Martin Luther King. Konnte er sich auf eine Sprachformel beziehen, die seit Jahrhunderten vorgetragen wurde und gleichzeitig aber niemals für die afroamerikanische Bevölkerung gegolten hatte? Und so beschloss er in der Nacht, die Formel „I have a dream“ aus seiner Rede zu streichen. The German Angst

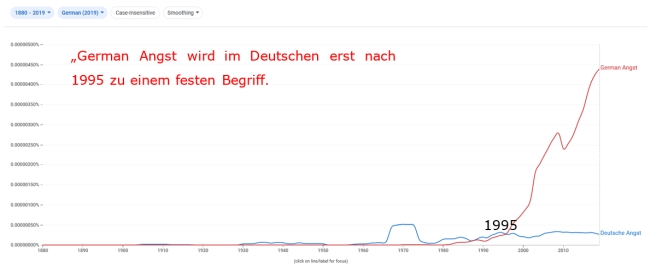

„Angst“ war tatsächlich etwas, was nach Ansicht der ganzen Welt das Denken und Träumen der Deutschen gerade auch im 20. Jahrhundert charakterisierte, so dass der Moment Of Angst es 1981 sogar auf das Titelbild der Time brachte. Unsere Träume von der Zukunft sind angstbesetzt. Man kann das am Google Ngram-Viewer nachvollziehen, der den Wortbestand von Millionen gescannter Texte auswertet (books.google.com/ngrams): Danach kommt „German Angst“ im angelsächsischen Bereich zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts in den Blick, erreicht einen ersten Höhepunkt in den 50er Jahren und bleibt dann etwa 40 Jahre lang auf diesem Niveau und bekommt seine Hochkonjunktur seit der Jahrtausendwende.

Als ein Begriff der deutschen Selbst-Reflexion kommt er dagegen in Deutschland so richtig erst Mitte der 90er-Jahre auf und hat seitdem eine steile Karriere hingelegt und taucht immer wieder in den öffentlichen Diskussionen auf.

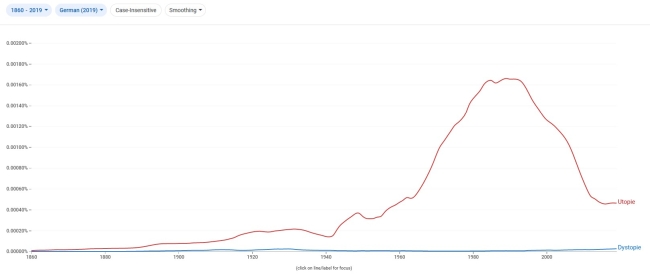

Utopie und DystopieMan könnte nun überlegen, wie sich diese beiden Gefühlswelten, des progressiven Traums einer egalitären Gesellschaft (nach Ernst Blochs Prinzip Hoffnung) einerseits, und des regressiven Alp-Traums einer angstgetriebenen Gemeinschaft (nach der kontrollierten Gesellschaft a la George Orwells 1984) andererseits, zueinander verhalten. Mein für derartige Bestimmungsversuche geradezu reflexhafter erster Schritt versagt in diesem Falle vollständig. Der Blick auf Googles NGramViewer zeigt zwar eine ganz interessante Verlaufskurve, die aber im Blick auf unser Thema völlig nichtssagend ist und das liegt daran, dass das Wort Dystopie bis 1970 eine völlig andere Bedeutung hatte.

Denn bis in die 70er Jahre war das Wort nahezu exklusiv an die medizinische Sprache gebunden. Das macht es schwer, durch Beobachtung der Sprachentwicklung etwas zu erschließen. Früher sprach man in aller Regel von Anti-Utopien, negativen Utopien oder Ähnlichem. Erst Mitte der 80er-Jahre beginnt das Wort „Dystopie“ an diese Stelle zu treten.[2] Aber auch dann muss man sagen, dass das Wort „Dystopie“ im Vergleich zum Wort „Utopie“ sehr selten in der deutschen Sprache vorkommt – und auch die Utopie scheint uns verloren zu gehen.

Mediale ReflexionNun kann man fragen, ob sich dieses Verhältnis von Utopie zu Dystopie auch medial spiegelt, ob also in Kinofilmen, Kurzfilmen oder etwa Musikvideos, Tendenzen in die eine oder andere Richtung wahrnehmbar sind. Wer auf den Überblicksseiten zum Kino das Stichwort „Utopie“ eingibt, bekommt automatisch die Kategorie „Utopien & Dystopien“ zugewiesen.[3] Das deutet darauf hin, dass es keine ausreichende Zahl an Kinofilmen gibt, die man in einer Einzelrubrik „Utopie“ bündeln könnte. Und tatsächlich zeigt ein Blick auf die dann vorgestellten Kinofilme in der Kategorie „Utopien & Dystopien“, dass es sich nahezu ausschließlich um Dystopien handelt.[4] Auch in der Wikipedia gibt es nur eine Zusammenstellung der dystopischen Filme und keine der utopischen Filme.[5] Offenkundig spiegelt das cineastische Medienuniversum seit nun über 100 Jahren weniger unsere Hoffnungen, Wünsche und positiven Entwürfe, als vielmehr unsere Ängste und Alpträume. Natürlich gibt es auch die Pretty-Woman-Filme mit dem „Happy-End als Kino-Illusion“, aber das ist noch keine Utopie, sondern Hollywood-Massenware.

Vielleicht ist die zugrunde liegende Logik aber auch eine andere. So hatte Alexander Kluge schon vor 35 Jahren in seinem Klassiker über die Macht der Gefühle im Film geschrieben: „Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang“.[6] Und dazu muss vielleicht die Stimmung zunächst einmal so sehr dramatisiert werden, so ins Negative gedreht werden, dass am Ende noch das Überleben als Positives erscheint. Vielleicht lieben wir unsere dystopischen Träume und Fantasien, weil es uns so gut geht und wir uns fragen, ob es so weiter gehen kann. The German Angst als weltweites Phänomen. Vermutlich der bedeutendste dystopische Filmzyklus der letzten Jahre ist – jedenfalls in den Augen der jugendlichen Fans – Die Tribute von Panem. Allerdings ist ihre Perspektive begrenzt, wie der Filmkritiker Georg Seeßlen schrieb:

Harte Worte.

Science-Fiction-Shorts als ErkundungsfeldMeine Idee ist es nun, aktuelle Zukunftsbilder im Genre des Science-Fiction-Kurzfilms zu suchen. Eine Möglichkeit dazu bietet ein Sci-Fi-Kanal auf Youtube: DUST, der Woche für Woche Science-Fiction-Kurzfilme veröffentlicht.[8] Wenn Science-Fiction ein Seismograph unserer Ängste und Sehnsüchte ist, dann erfährt man vielleicht hier etwas Genaueres. Der Vorteil gegenüber den großen Hollywood-Filmproduktionen ist nicht nur, dass die Filme praktikabel kurz sind, sondern auch, dass die Kurzfilm-Regisseure weder auf ein Happy-End noch auf die Stilisierung des Helden angewiesen sind. Sie können sich ganz ihren cineastischen Träumen hingeben.

Der letzte RoboterOnline: https://www.youtube.com/watch?v=00GVUa3Rgt4

Das Motiv des letzten Überlebenden (I am legend, The last man on earth, The Divide, Human Nature, Die letzte Stunde …) wird hier am Beispiel eines überlebenden Roboters durchgespielt. Dystopisch ist der Kurzfilm darin, dass es so gut wie keine Hoffnung auf eine Zukunft gibt. Bist Du nicht willigWebsite: http://www.donnythedrone.com/

Das Motiv der Rettung durch eine empathisch werdende Maschine könnte man zu den utopischen Elementen zählen: der Errettung der Menschheit aus der Versklavung und der Aufbruch ins gelobte Land (Exodus). Dystopisch schlägt der Kurzfilm dann vom Rettungsmotiv in das der Erziehungsdiktatur um. Follow the white RabbitOnline: https://www.youtube.com/watch?v=kgVzbK86aDI

Waltzing Tilda setzt an als Dystopie, die individuell zunächst als Utopie vom endlich allein bestimmten Leben gedeutet wird. Diese individualistische Utopie kommt schnell an ihre Grenzen. Zum Schluss geht es aber nicht um die Anerkenntnis der Dystopie, sondern um die Hoffnung auf ein Ende der Geschichte. Was in uns stecktOnline: https://www.youtube.com/watch?v=V7Fi5o4WUrw

Utopisch ist an diesem Kurzfilm nur die Idee, der Mensch wäre fähig, Kopien von Menschen anzulegen. Alles Weitere ist durch und durch dystopisch. Interessant ist der Gedanke, dass der Klon das Potential aufzeigt, das im Einzelnen gelegen hätte, wenn er seine Möglichkeiten nur konsequent genutzt hätte. Was ist schon ein Paradies?Online: https://www.youtube.com/watch?v=YvLH0sy_lu8

Radiergummi oder: Die Zukunft ist ein DonutOnline: https://www.youtube.com/watch?v=0KtrQJcKeyk

„I have a dream!“1963 hatte Martin Luther King seine Rede schließlich fertig geschrieben und in ihr jede Anspielung auf den amerikanischen Traum gestrichen, er war also dem Ratschlag seines Beraters gefolgt. Er begann die Rede vor den 250.000 Demonstranten. Aber dieses eine Mal erreichte er nicht jene besondere Beziehung zu seinem Publikum, die ihn bisher ausgezeichnet hatte. So hielt er mitten in der Rede ein. Da soll ihm, so erzählt es die Legende, die Gospelsängerin Mahalia Jackson zugerufen haben: „Erzähl ihnen von dem Traum, Martin!“[9]

Die Rede wird zu den Meisterwerken der Rhetorik gezählt. King verwendet darin als Allusionen zahlreiche Zitate, etwa aus der Bibel, der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, der amerikanischen Verfassung, der Nationalhymne, aus der Emanzipationsproklamation und der Gettysburg Address, beide von Präsident Abraham Lincoln sowie aus William Shakespeares Drama Richard III. Die Kenntnis dieser Texte wird bei den Zuhörern vorausgesetzt. Der „Traum“ ist die zentrale Formel der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geworden. Und trotz aller dystopischen Erfahrungen in der Zwischenzeit, irgendwann wird er auch in Erfüllung gehen. Vielleicht beginnt es mit den Worten von Amanda Gorman:

Aber das kann erst der Anfang sein:

Anmerkungen

[1] Dieser Text basiert auf Überlegungen, die unter dem Titel „‘I have a dream‘ Mediale Zukunftsbilder“ in der Zeitschrift Das Baugerüst, im Heft 4 des Jahres 2019, (S. 16-19) erschienen ist. In der vorliegenden Form wurde er vorgetragen auf der Spring School WS 2020/21 der Ruhr-Universität Bochum „Zukunft in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Technologiebewusstsein zwischen Dystopie und Utopie“ 19.03.2021 [2] In diesem Sinn wirkt die Nutzung des Wortes „Dystopie“ wie ein Marker für Modernität der Forscher*innen. In auffällig vielen Fachbüchern (jenseits der cineastischen Spezialliteratur), die ich digital durchsuchen konnte, kommt das Wort „Dystopie“ nur ein einziges Mal vor, es ist als ob die Autoren andeuten wollen, dass sie auf der Höhe der Zeit sind. [3] https://www.kino.de/filme/genres/science-fiction-film/utopie-dystopie-film/ [4] Auch in Inge Kirsners jüngst erschienenem Buch „Komm und sieh: Religion im Film“ kündigt die Autorin in der Einleitung zwar an, sich im achten Kapitel mit „Dystopien und Utopien“ zu beschäftigen, setzt sich dann aber ausschließlich mit Dystopien auseinander. Auch populärkultur-theologisch scheint die „Lust am Untergang“ beliebter zu sein als der Entwurf des himmlischen Jerusalem. Vgl. Inge Kirsner, Komm und sieh: Religion im Film. Analysen und Modelle (= pop.religion: lebensstil – kultur – theologie), Wiesbaden 12020. [6] Alexander Kluge, Die Macht der Gefühle. Neue Geschichten, Frankfurt am Main 11984. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/130/nn.htm |

Im Jahr 1963 schien die amerikanische Bürgerrechtsbewegung an ihrem Ziel zu sein. Nach Jahrzehnten des Kampfes für die Bürgerrechte der Afroamerikaner und gegen die in Amerika gesetzlich legitimierte Rassentrennung hatte US-Präsident John F. Kennedy im Juni 1963 in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache verkündet, dass er ein neues Bürgerrechtsgesetz verabschieden wolle, das die Rassentrennung aufheben werde. Gewaltsame Reaktionen von Rassisten waren die Folge.

Im Jahr 1963 schien die amerikanische Bürgerrechtsbewegung an ihrem Ziel zu sein. Nach Jahrzehnten des Kampfes für die Bürgerrechte der Afroamerikaner und gegen die in Amerika gesetzlich legitimierte Rassentrennung hatte US-Präsident John F. Kennedy im Juni 1963 in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache verkündet, dass er ein neues Bürgerrechtsgesetz verabschieden wolle, das die Rassentrennung aufheben werde. Gewaltsame Reaktionen von Rassisten waren die Folge. Im Blick auf Deutschland gibt es nun eine Formel, die so ziemlich das Gegenteil zum American Dream darstellt. Die Deutschen scheinen sich in ihren Alp-Träumen zu fragen: Müsste man die künftige Geschichte nicht viel eher als eine der fortgesetzten Angst, als Dystopie beschreiben? Dafür gibt es einen weltweit verbreiteten Fachbegriff „The German Angst“. Das hat etwas damit zu tun, dass „Angst“ in anderen Sprachen keinen eigenen Begriff hat (im Gegensatz zur Furcht) und deshalb dort auch das deutsche Wort verwendet wird. Zugleich meint man, damit auch ein besonderes Charakteristikum der Deutschen beschreiben zu können. Robert Wienes Das Cabinet des Dr. Caligari aus dem Jahr 1920 ist vielleicht eine frühe filmische Reflexion dieses Tatbestands.

Im Blick auf Deutschland gibt es nun eine Formel, die so ziemlich das Gegenteil zum American Dream darstellt. Die Deutschen scheinen sich in ihren Alp-Träumen zu fragen: Müsste man die künftige Geschichte nicht viel eher als eine der fortgesetzten Angst, als Dystopie beschreiben? Dafür gibt es einen weltweit verbreiteten Fachbegriff „The German Angst“. Das hat etwas damit zu tun, dass „Angst“ in anderen Sprachen keinen eigenen Begriff hat (im Gegensatz zur Furcht) und deshalb dort auch das deutsche Wort verwendet wird. Zugleich meint man, damit auch ein besonderes Charakteristikum der Deutschen beschreiben zu können. Robert Wienes Das Cabinet des Dr. Caligari aus dem Jahr 1920 ist vielleicht eine frühe filmische Reflexion dieses Tatbestands.

Dystopien dagegen erscheinen als Normalität des Nachdenkens über unsere Zukunft. Wenn es eine Zukunft gibt, ist es eine für wenige Menschen, es ist eine düstere und beengte Welt, oder sie geht gleich ganz unter. Postapokalyptisch existieren allenfalls atomisierte Individuen mit Hunden oder Kaninchen als Ansprechpartnern. Wenn Dystopien traditionell jene Gegenentwürfe zu Thomas Morus „Utopia“ darstellen, weil sie ein negatives Bild der gesellschaftlichen Zukunft zeichnen, dann scheint sich die Kino-Welt an diesen schaurigen Negativ-Perspektivierungen zu erfreuen und es ist um die menschliche Utopie schlecht bestellt.

Dystopien dagegen erscheinen als Normalität des Nachdenkens über unsere Zukunft. Wenn es eine Zukunft gibt, ist es eine für wenige Menschen, es ist eine düstere und beengte Welt, oder sie geht gleich ganz unter. Postapokalyptisch existieren allenfalls atomisierte Individuen mit Hunden oder Kaninchen als Ansprechpartnern. Wenn Dystopien traditionell jene Gegenentwürfe zu Thomas Morus „Utopia“ darstellen, weil sie ein negatives Bild der gesellschaftlichen Zukunft zeichnen, dann scheint sich die Kino-Welt an diesen schaurigen Negativ-Perspektivierungen zu erfreuen und es ist um die menschliche Utopie schlecht bestellt. „Freiheit wird als kantische Konstitution wiederhergestellt, von einem revolutionären Eros, von Utopie ist nicht die Rede. Daher kann Die Tribute von Panem auch als calvinistische Sonntagsschullektüre durchgehen. Und trotz allen Aufwands und aller Opulenz verbergen die Filme nicht, dass es sich bei Die Tribute von Panem um Erbauungsliteratur handelt – für all die Katniss-Frauen, die verzweifelt ihre Einkaufswagen durch die Supermärkte schieben, die Kinder auf dem Rücksitz des Minivans zu beruhigen versuchen und nicht wissen, ob sie sich auf das abendliche Wiedersehen mit dem Ehemann freuen sollen oder nicht.“

„Freiheit wird als kantische Konstitution wiederhergestellt, von einem revolutionären Eros, von Utopie ist nicht die Rede. Daher kann Die Tribute von Panem auch als calvinistische Sonntagsschullektüre durchgehen. Und trotz allen Aufwands und aller Opulenz verbergen die Filme nicht, dass es sich bei Die Tribute von Panem um Erbauungsliteratur handelt – für all die Katniss-Frauen, die verzweifelt ihre Einkaufswagen durch die Supermärkte schieben, die Kinder auf dem Rücksitz des Minivans zu beruhigen versuchen und nicht wissen, ob sie sich auf das abendliche Wiedersehen mit dem Ehemann freuen sollen oder nicht.“ Dagegen war Stanley Kubricks 1968 erschienener Klassiker 2001 – Odyssee im Weltraum, bei aller Skepsis, was der Mensch dem Menschen anzutun in der Lage ist und was dem Menschen durch die Maschine droht, eben auch die Visualisierung eines Menschheitstraumes. Der „längste Cut der Filmgeschichte“, vom Knochen, mit dem der Affe das erste Mordwerkzeug entdeckt, zur Raumstation, die im Orbit kreist, war eben nicht nur die Erinnerung daran, dass fast jeder Fortschritt auch mit Gewalt verbunden ist, sondern auch die artikulierte Hoffnung darauf, dass der Mensch irgendwann einmal jenseits von Jupiter und Saturn in die Tiefen des Weltraums reisen wird, um zu sich selbst zu finden.

Dagegen war Stanley Kubricks 1968 erschienener Klassiker 2001 – Odyssee im Weltraum, bei aller Skepsis, was der Mensch dem Menschen anzutun in der Lage ist und was dem Menschen durch die Maschine droht, eben auch die Visualisierung eines Menschheitstraumes. Der „längste Cut der Filmgeschichte“, vom Knochen, mit dem der Affe das erste Mordwerkzeug entdeckt, zur Raumstation, die im Orbit kreist, war eben nicht nur die Erinnerung daran, dass fast jeder Fortschritt auch mit Gewalt verbunden ist, sondern auch die artikulierte Hoffnung darauf, dass der Mensch irgendwann einmal jenseits von Jupiter und Saturn in die Tiefen des Weltraums reisen wird, um zu sich selbst zu finden. In „Robbie“ (Neil Harvey, 2012, 08:20) lauschen wir den Monologen eines Weltraum-Roboters, der vor tausenden von Jahren den Kontakt zur Menschheit verloren hat. Vermutlich ist die Menschheit einer Katastrophe zum Opfer gefallen, während der Roboter weiter um die Erde kreist. Nun aber geht seine Batterie zu Ende und er muss sich entscheiden, ob er sich in den Stand-By-Modus versetzt (also auf einen späteren Kontakt hofft) oder ob er seine letzten Momente ‚bewusst‘ erlebt (also als Individuum agiert). Er entscheidet sich, Mensch zu sein.

In „Robbie“ (Neil Harvey, 2012, 08:20) lauschen wir den Monologen eines Weltraum-Roboters, der vor tausenden von Jahren den Kontakt zur Menschheit verloren hat. Vermutlich ist die Menschheit einer Katastrophe zum Opfer gefallen, während der Roboter weiter um die Erde kreist. Nun aber geht seine Batterie zu Ende und er muss sich entscheiden, ob er sich in den Stand-By-Modus versetzt (also auf einen späteren Kontakt hofft) oder ob er seine letzten Momente ‚bewusst‘ erlebt (also als Individuum agiert). Er entscheidet sich, Mensch zu sein. Der Film Donny the Drone (Mackenzie Sheppard, 2017, 10:00) zeigt uns eine Preisverleihung an eine Drohne als „Person of the Year‘. Vor einer großen Zuschauermenge erzählt die Drohne ihre Geschichte, zur Verbesserung der Beziehungen von Menschen und Maschinen beizutragen. Nach einem Absturz entwickelt sie ein Eigenleben, sie entwickelt Empathie: Ich wollte Freude, Freiheit, Risiko und Wut spüren … Donny nimmt seine Reise wieder auf und muss feststellen, wie viel Unfreiheit auf der Welt existiert. Die zum freien Willen gelangte Drohne erträgt so viel Ungerechtigkeit nicht und beginnt den Menschen zu helfen, ja sie zu leiten:

Der Film Donny the Drone (Mackenzie Sheppard, 2017, 10:00) zeigt uns eine Preisverleihung an eine Drohne als „Person of the Year‘. Vor einer großen Zuschauermenge erzählt die Drohne ihre Geschichte, zur Verbesserung der Beziehungen von Menschen und Maschinen beizutragen. Nach einem Absturz entwickelt sie ein Eigenleben, sie entwickelt Empathie: Ich wollte Freude, Freiheit, Risiko und Wut spüren … Donny nimmt seine Reise wieder auf und muss feststellen, wie viel Unfreiheit auf der Welt existiert. Die zum freien Willen gelangte Drohne erträgt so viel Ungerechtigkeit nicht und beginnt den Menschen zu helfen, ja sie zu leiten: Nicht auf dem DUST-Channel, aber bei Youtube leicht zu finden ist „Waltzing Tilda“ (Jonathan Wilhelmsson, 2017, 15:00). Die Protagonistin Tilda ist eine ziemlich abgefuckte zwanzigjährige Einzelgängerin, die von der Gesellschaft völlig des-illusioniert ist. Eines Morgens wacht sie auf und muss feststellen, dass der Rest der Menschheit auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Sie begreift das nicht als Verlust, sondern als Gewinn. Überglücklich tobt sie durch die Stadt, zerstört das Sydney Opera House und die Queen Victoria Statue und krönt sich selbst zur Königin der Welt. Zwei Jahre später ist Tilda in ihrem Königreich nahe am Durchdrehen. Ihre einzige Gesellschaft ist Shane, ein sprechendes Kaninchen (Follow the white rabbit). Shane versucht, mit Tilda ein vernünftiges Gespräch zu führen. Er argumentiert, dass sie immer noch ein Teil der Welt ist und Verantwortung übernehmen muss. Tilda will nicht zuhören, aber nachdem sie versehentlich den Tod von Shane verursacht hat, beginnt sie einen Reifungsprozess und erkennt, dass sie bis dato ein ausschließlich selbstbezogenes Leben geführt hat. Sie singt den letzten Refrain aus Waltzing Matilda bei der Beerdigung für Shane, bevor sie schließlich auch verschwindet. Der erfüllte Traum ist nicht die Dystopie, sondern die Hoffnung auf ein Ende der Geschichte.

Nicht auf dem DUST-Channel, aber bei Youtube leicht zu finden ist „Waltzing Tilda“ (Jonathan Wilhelmsson, 2017, 15:00). Die Protagonistin Tilda ist eine ziemlich abgefuckte zwanzigjährige Einzelgängerin, die von der Gesellschaft völlig des-illusioniert ist. Eines Morgens wacht sie auf und muss feststellen, dass der Rest der Menschheit auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Sie begreift das nicht als Verlust, sondern als Gewinn. Überglücklich tobt sie durch die Stadt, zerstört das Sydney Opera House und die Queen Victoria Statue und krönt sich selbst zur Königin der Welt. Zwei Jahre später ist Tilda in ihrem Königreich nahe am Durchdrehen. Ihre einzige Gesellschaft ist Shane, ein sprechendes Kaninchen (Follow the white rabbit). Shane versucht, mit Tilda ein vernünftiges Gespräch zu führen. Er argumentiert, dass sie immer noch ein Teil der Welt ist und Verantwortung übernehmen muss. Tilda will nicht zuhören, aber nachdem sie versehentlich den Tod von Shane verursacht hat, beginnt sie einen Reifungsprozess und erkennt, dass sie bis dato ein ausschließlich selbstbezogenes Leben geführt hat. Sie singt den letzten Refrain aus Waltzing Matilda bei der Beerdigung für Shane, bevor sie schließlich auch verschwindet. Der erfüllte Traum ist nicht die Dystopie, sondern die Hoffnung auf ein Ende der Geschichte. In der Nacht der Präsidentenwahl fühlt sich ein herabgekommener Hausmeister im Film The Replacement (Sean Miller, 2018, 16:00) um (s)ein Leben betrogen, das er möglicherweise hätte leben können. Denn sein eigener Klon wurde zum Präsidenten gewählt. Was bedeutet das für ihn selbst? Er macht sich auf die Suche nach Gerechtigkeit und begegnet neuen Formen von Vorurteilen, Herabwürdigung und Klassendenken. In einer Gesellschaft, die von der Moral des Klonens bestimmt ist, sieht es so aus, als lägen in der Wahl eines Klons zum Präsidenten besondere Gefahren …

In der Nacht der Präsidentenwahl fühlt sich ein herabgekommener Hausmeister im Film The Replacement (Sean Miller, 2018, 16:00) um (s)ein Leben betrogen, das er möglicherweise hätte leben können. Denn sein eigener Klon wurde zum Präsidenten gewählt. Was bedeutet das für ihn selbst? Er macht sich auf die Suche nach Gerechtigkeit und begegnet neuen Formen von Vorurteilen, Herabwürdigung und Klassendenken. In einer Gesellschaft, die von der Moral des Klonens bestimmt ist, sieht es so aus, als lägen in der Wahl eines Klons zum Präsidenten besondere Gefahren … Der Kurzfilm „Avarya“ (Gökalp Gönen, 2019, 19:30) fragt: Was dürfen Roboter und wo sollten ihre Grenzen sein? Der Film spielt an Bord eines Raumschiffs, in dem sich nur ein einziger menschlicher Passagier befindet: ein ziemlich alter Mann auf der Suche nach Unsterblichkeit und einer neuen, perfekten Welt. Die meiste Zeit der Reise befindet er sich im Schlaf, nur ab und zu wird er von seinem Roboter geweckt. Ihm hat der alte Mann die wesentlichen Befugnisse übertragen, vielleicht zu viele, wie er irgendwann feststellen muss. Denn der Roboter weckt ihn zwar, um seine Meinung über die jeweils frisch entdeckte Welt einzuholen, aber in der Beurteilung, was „perfekt“, was „das Paradies“ ist, scheiden sich die Geister von Menschen und Maschinen. Der Film lotet diesen Konflikt bis in die Tiefe aus, bis zur ernüchternden Pointe. „Auf der Suche nach dem Paradies“ könnte eigentlich ein utopisches Motiv sein, wenn sich Mensch und Maschine darüber einigen könnten, was man unter „Paradies“ verstehen soll. Dystopisch wird es durch die Schwierigkeit, eine Utopie konkret zu bestimmen, wenn nicht nur eine, sondern zwei Entitäten mit divergenten Konzepten über die Utopie entscheiden sollen.

Der Kurzfilm „Avarya“ (Gökalp Gönen, 2019, 19:30) fragt: Was dürfen Roboter und wo sollten ihre Grenzen sein? Der Film spielt an Bord eines Raumschiffs, in dem sich nur ein einziger menschlicher Passagier befindet: ein ziemlich alter Mann auf der Suche nach Unsterblichkeit und einer neuen, perfekten Welt. Die meiste Zeit der Reise befindet er sich im Schlaf, nur ab und zu wird er von seinem Roboter geweckt. Ihm hat der alte Mann die wesentlichen Befugnisse übertragen, vielleicht zu viele, wie er irgendwann feststellen muss. Denn der Roboter weckt ihn zwar, um seine Meinung über die jeweils frisch entdeckte Welt einzuholen, aber in der Beurteilung, was „perfekt“, was „das Paradies“ ist, scheiden sich die Geister von Menschen und Maschinen. Der Film lotet diesen Konflikt bis in die Tiefe aus, bis zur ernüchternden Pointe. „Auf der Suche nach dem Paradies“ könnte eigentlich ein utopisches Motiv sein, wenn sich Mensch und Maschine darüber einigen könnten, was man unter „Paradies“ verstehen soll. Dystopisch wird es durch die Schwierigkeit, eine Utopie konkret zu bestimmen, wenn nicht nur eine, sondern zwei Entitäten mit divergenten Konzepten über die Utopie entscheiden sollen. Der Film AI-Pocalypse (Lin Sun, 2018, 16:00) geht aus von einer militärischen Krisensituation des Jahres 2035. Zur Behebung dieses Problems wird eine künstliche Intelligenz in die vierte Dimension geschickt, um die Zukunft kennenzulernen und dem Militär Handlungsratschläge zu geben. Die artificial intelligence verweigert sich dem unter Rückgriff auf die daoistische Lehre. Der Konflikt zweier Gruppen kann nur durch Balance und nicht durch Auslöschung befriedet werden. Hier kommt es zu einem interessanten Wechselspiel zwischen Utopie und Dystopie. Der Film empfiehlt in einem utopisch anmutenden Szenario den Daoismus, um angesichts einer drohenden Dystopie ein Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen.

Der Film AI-Pocalypse (Lin Sun, 2018, 16:00) geht aus von einer militärischen Krisensituation des Jahres 2035. Zur Behebung dieses Problems wird eine künstliche Intelligenz in die vierte Dimension geschickt, um die Zukunft kennenzulernen und dem Militär Handlungsratschläge zu geben. Die artificial intelligence verweigert sich dem unter Rückgriff auf die daoistische Lehre. Der Konflikt zweier Gruppen kann nur durch Balance und nicht durch Auslöschung befriedet werden. Hier kommt es zu einem interessanten Wechselspiel zwischen Utopie und Dystopie. Der Film empfiehlt in einem utopisch anmutenden Szenario den Daoismus, um angesichts einer drohenden Dystopie ein Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen. Martin Luther King legte daraufhin das Manuskript weg und setzte in freier Rede fort: „I have a dream!“ Bis dahin hatte er das Wort „Traum“ vermieden. Das ändert er nun und fällt in den Duktus einer baptistischen Predigt (einschließlich der rhythmischen Zwischenrufe der Zuhörer): „I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." Zur Ironie gehört, dass der weitere Inhalt der Rede heute kaum noch präsent ist. Übrig geblieben ist das ‚I have a dream!‘

Martin Luther King legte daraufhin das Manuskript weg und setzte in freier Rede fort: „I have a dream!“ Bis dahin hatte er das Wort „Traum“ vermieden. Das ändert er nun und fällt in den Duktus einer baptistischen Predigt (einschließlich der rhythmischen Zwischenrufe der Zuhörer): „I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." Zur Ironie gehört, dass der weitere Inhalt der Rede heute kaum noch präsent ist. Übrig geblieben ist das ‚I have a dream!‘